関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

〔 温泉地巡り 〕 (旧)川原湯温泉

このところ、休廃業となった施設レポへのアクセスがやたらに目立つので、ダム湖の底に沈んでしまった旧・川原湯温泉の記事を10年振りにアゲてみます。

【写真 上(左)】 2003年の聖天様露天風呂

【写真 下(右)】 2007年の温泉街上部

【写真 上(左)】 2007年の川原湯神社境内

【写真 下(右)】 2011年の笹湯

川原湯はかなり通ったので、それなりに写真が残っています。

記録の意味も含めて随時追加していきたいと思います。

なお、現在川原湯温泉は移転し、新たな歩みを始めています。

-------------------------

2013-02-23 UP

吾妻の名湯、川原湯温泉。「八ッ場(やんば)ダム」建設をめぐり揺れ動く温泉地ですが、先日(2013/02)ひさびさに訪れたので、最新の情報をまじえリニューアルUPします。(前回UPは2007/04/09)

【写真 上(左)】 吾妻川対岸からの主要部 (2011/02)

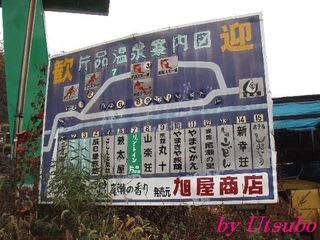

【写真 下(右)】 サイン (2013/02)

<プロフィール>

川原湯温泉は、上州、吾妻渓谷を見おろす歴史ある温泉地。JR吾妻線「川原湯温泉」駅から川原湯神社へ登る細い坂道の両側に共同浴場、旅館、お店などが並び建ちこぢんまりとまとまった集落を形成していました。

川原湯温泉は八ッ場(やんば)ダムの完成により、近い将来ダムの底に沈む予定とみられていましたが、政権の交代など(諸説あり)により、現在その方向性は不明瞭なものとなっています。

1966年、実施計画調査が開始(調査出張所開設)されたこのダム計画は、激しい反対運動と必要性をめぐる議論を巻き起こしながら、1994年関連道路の工事に着手。以降、周辺工事が進捗しています。

現在の川原湯温泉はダムの底に水没し、山側のダム湖畔に移転・再建(現地再建方式(ずり上がり方式))される計画です。

脱ダムの流れのなか建設される「八ッ場ダム」。これにより水没し温泉地の再生を強いられる可能性がある川原湯温泉の将来に、全国から多くの視線が注がれています。

(なお、群馬県の公式Webでは、工期は昭和42(1967)年度~平成27(2015)年度、2012年8月時点での工事進捗状況は用地取得進捗率89.3%、家屋移転進捗率は95.3%、付替鉄道進捗率は73.8%、付替国道・県道進捗率は91.3%となっています。)

なお、国土交通省八ッ場ダム工事事務所Webでは、現在の川原湯地区の工事実施状況はこちら、川原湯地区の方々が主として移転する予定の「打越地区」における利用計画はこちらに掲載されています。

【写真 上(左)】 新川原湯温泉の計画掲示 (2013/02)

【写真 下(右)】 温泉地上部の造成状況 (2013/02)

計画の方向性は不明瞭ながら、現地では建物の撤去や道路の付け替えなどが進み、数年前とは趣を一新しています。

【写真 上(左)】 上手旅館群があった頃の温泉街 (2007/01)

【写真 下(右)】 多くの建物がなくなった温泉街(「山木館」下から) (2013/02)

鉄道でのアプローチはJR吾妻線「川原湯温泉」駅。ダム建設にともなう線路の付替えにより駅の移設が行われ「新川原湯温泉(仮称)」駅として新設される計画があります。

温泉地の玄関駅らしく駅舎内には温泉分析書が掲出されています。

ここから徒歩でアプローチできる距離ですが、登り坂がつづくので荷物をもっての移動はなかなかきびしいかも。

【写真 上(左)】 「川原湯温泉」駅 (2006/07)

【写真 下(右)】 「川原湯温泉」駅舎の分析書 (2006/07)

【写真 上(左)】 駅構内 (2006/07)

【写真 下(右)】 駅舎内の旅館案内 (2006/07)

「川原湯温泉」駅の温泉寄り上空には、代替路の一部である湖面1号橋の橋脚がそびえ立ち、一種独特な景観をみせています。

坂ののぼり口にある温泉街入口のゲートは以前よりむしろ立派になっています。

この周辺にはPが点在しているので、上のPが満車の場合はここに停めることになります。

【写真 上(左)】 川原湯温泉入口 (2013/02)

【写真 下(右)】 そびえ立つ橋脚 (2013/02)

途中クランクを抜け小沢を超えると坂が急になり温泉街に入ります。

左方の高みには人気の共同浴場「聖天様露天風呂」があります。

もすこし上ると「山木館」下でふたたび小沢を渡ります。このあたりからのロケーションは「渓ばたの湯」「崖湯」を彷彿とさせるものがあります。

【写真 上(左)】 小高いところにある聖天様露天 (2013/02)

【写真 下(右)】 「崖湯」の風情 (2013/02)

ダム建設計画があったためか温泉地ながら全体にインフラ整備は進んでおらず、数年前まで古びた温泉街の佇まいを色濃く残していましたが、いまは建物の取り壊しや集落の移転が進み、かなり見通しがよくなっています。

【写真 上(左)】 建物が建ち並んでいた頃の下部 (2007/01)

【写真 下(右)】 すでに温泉街の面影はない下部 (2013/02)

【写真 上(左)】 建物が折り重なる往年の川原湯 (2003/8)

【写真 下(右)】 すっきりとした温泉街 (2011/02)

昭和36年10月発行の国鉄時刻表、平成4年発行JTB温泉案内いずれも、下記の旅館が掲載されています。(*は後者のみ)

養寿館、柏屋旅館、敬業館みよしや、山木館、山木星、丸木屋*。

絶景風呂として知られていた「養寿館」は2001年7月31日をもっていちはやく閉館し、以降、「敬業館みよしや」「高田屋」「柏屋旅館」が漸次閉(休)館・撤去となっています。

【写真 上(左)】 「柏屋」と川原湯神社 (2011/02)

【写真 下(右)】 「柏屋」跡地 (2013/02)

【写真 上(左)】 「柏屋」と「高田屋」 (2007/01)

【写真 下(右)】 上手旅館跡地と新源泉 (2013/02)

【写真 上(左)】 「みよしや」 (2007/12)

【写真 下(右)】 「みよしや」跡地 (2011/02)

笹湯周辺は移転が進み空き地が目立ちます。

以前は建物が密集した路地を抜けてのわかりにくいアプローチだった共同浴場「笹湯」周辺は次第に建物がまばらになり、いまは笹湯だけがぽつんと残っています。

その「笹湯」も2011年10月7日をもって閉鎖されています。

閉鎖を告げる貼り紙にあった「新天地への移転」という文字が印象に残りました。

【写真 上(左)】 建物に囲まれていた「笹湯」入口 (2003/02)

【写真 下(右)】 かつての面影はない「笹湯」へのアプローチ (2013/02)

【写真 上(左)】 孤軍奮闘で稼働をつづけていた「笹湯」 (2011/02)

【写真 下(右)】 寂しくなった「笹湯」のまわり (2013/02)

【写真 上(左)】 閉鎖された「笹湯」 (2013/02)

【写真 下(右)】 「笹湯」閉鎖の案内 (2013/02)

もともと民宿を含めると20軒ちかくもあったとされる湯宿は数年前には数軒に減り、今回(2013/02)、確実に営業が確認できた旅館は「山木館」と「丸木屋」(その他は未確認)。民宿系は数軒営業継続している可能性がありますが詳細不明。

【写真 上(左)】 山木館 (2013/02)

【写真 下(右)】 丸木屋 (2013/02)

【写真 上(左)】 やまきぼし (2013/02)

【写真 下(右)】 ゆうあい (2013/02)

「王湯」のまわりは上手の建物がなくなり明るくなりましたが、なんとなく淋しそう。

やっぱり背後に「柏屋」を配したかつての姿の方が安定感があるような・・・。

【写真 上(左)】 背後に「柏屋」を配した往年の「王湯」 (2011/02)

【写真 下(右)】 上手が空いて明るくなった「王湯」 (2013/02)

【写真 上(左)】 建物に囲まれていた「王湯」の露天 (2007/01)

【写真 下(右)】 基礎だけになった王湯の裏手 (2013/02)

また、川原湯神社よこから上手に抜ける道は旧「高田屋」のあたりに付け替えられ、ここをいくと山手を走る新道に抜けられます。

その合流点の傍らには「薬師堂」が鎮座しています。

【写真 上(左)】 新道脇の薬師堂 (2013/02)

【写真 下(右)】 鬱蒼とした川原湯神社境内 (2003/08)

【写真 上(左)】 タンク設置前の川原湯神社境内 (2007/01)

【写真 下(右)】 同(タンク設置後) (2013/02)

新源泉がある川原湯神社境内は以前は鬱蒼と木々が茂り厳かな雰囲気でしたが、その後、足湯や温泉タンクが設置され開けた感じになっています。

現在、往時の姿を比較的よく保っているのは「山木館」から「王湯」にかけての一画のみです。

【写真 上(左)】 往時を比較的残す「丸木屋」前 (2013/02)

【写真 下(右)】 「王湯」から温泉街 (2013/02)

【 2007/04/09UP時 】

------------------------------

温泉地移転に向けて徐々に建物が取り壊されています。展望が開け、道からもところどころ吾妻渓谷が見おろせるようになりましたが、温泉地としての風情は次第に薄れていってしまうのでしょう。

川原湯温泉のパンフに「昔日の湯治場へ。幻となる前に・・・」とあるように、この往年の名湯を偲ぶのに、いまが最後のチャンスなのかもしれません。

------------------------------

一般客が入浴できる共同浴場は「王湯」、「笹湯」、「聖天様露天風呂」の3軒(ジモ専的な「笹湯」まで開放されているのはありがたいことでした。)ありましたが、上記のとおり2011年10月7日をもって「笹湯」は閉鎖されています。

なお、「やまた旅館」のWebによると、「笹湯」は、かつては王湯の露天風呂のところにあって、王湯の露天風呂が出来る前は郵便局だったそうです。

そのためか、今も「王湯」露天前には赤いポストがあって温泉街のいいアクセントになっています。

【写真 上(左)】 王湯の看板 (2007/01)

【写真 下(右)】 王湯の内湯 (2007/01)

【写真 上(左)】 笹湯 (2003/02)

【写真 下(右)】 笹湯の浴槽 (2007/04)

混浴の「聖天様露天風呂」は高みにあってロケ抜群なのでとくに人気が高く、週末の昼間で人がいないことはほとんどなく、今回も数人の客でにぎやかでした。

【写真 上(左)】 聖天様露天 (2004/04)

【写真 下(右)】 聖天様露天の浴槽 (2011/02)

吾妻渓谷に面する山肌に張りつくように連なる独特なロケーションで、「崖湯」とネーミングされた浴場をもつお宿もあります。

冬場は雪雲が流れてくるエリアで、雪化粧していることも。凛と引き締まった冬の川原湯は独特の風情があります。

【写真 上(左)】 足湯設置前の新源泉 (2003/08)

【写真 下(右)】 新湯(新源泉)&足湯 (2007/01)

温泉街の上手、川原湯神社の境内には新源泉が開発され足湯が設置されています。その上の湯槽ではよくたまごが茹でられています。約15分で茹で上がるそうです。

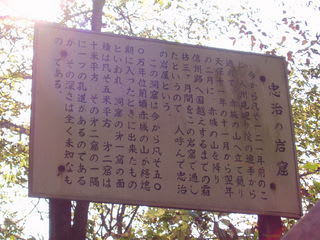

そこから上手に階段をのぼると川原湯神社が鎮座しています。厳冬の早朝に行われる「湯かけ祭り」は奇祭として有名です。(詳細下記)

<歴史> (川原湯温泉観光協会資料他を参考)

約800年の歴史をもつという川原湯温泉には、ふたつの開湯伝承があります。

[ 伝承1 ]

「800年ほど昔、上湯原の不動院を旅のお坊さまが訪れ一晩の宿を乞うた。不動院のお坊さまが中に迎え入れると、旅のお坊さまは薬師如来像を取り出し、お経を唱えはじめた。不動院のお坊さまが身の上をたずねると『私の名は川原朝臣権頭光林。帝にお仕えした家に生まれたのですが体が弱くお勤めもできませんので、こうして諸国の霊場霊地を廻って歩いているのです。』といわれた。その夜のこと、光林が眠っていると、薬師如来が夢枕に現れ、『ここから東へ八・九丁行ったところの岩陰に熱い湯が湧いている。その湯に入ると病が治り、長生きすることは間違いない。』とのお告げがあった。光林がその岩陰に行くとお湯が湧いていてその湯に毎日入るとすっかり健康になった。その後、村人たちもこの湯の恩恵を受けることになり、川原朝臣権頭光林の名にちなみ『川原湯』と呼ばれるようになった。」

[ 伝承2 ]

「建久四年(1193)(建久三年とも)、源頼朝公が浅間山麓での狩りに赴く折り、今の川原湯を通りがかった。その時、山の中腹から湯けむりがあがっているのに気づき、発見されたのが川原湯温泉。このとき頼朝公は、そばにあった大きな石を王石(衣掛石)と名づけられた。」

この伝承にちなんでか、「王湯」の玄関には源氏の紋所”笹竜胆”が誇らしげに掲げられています。

【写真 上(左)】 笹竜胆 (2013/02)

【写真 下(右)】 川原湯神社の扁額 (2013/02)

[ 湯かけ祭り ]

「源頼朝公の発見から約400年が過ぎたある日のこと、川原湯温泉のお湯が突然出なくなってしまった。困り果てた村人達は、かつて湧いていたお湯がニワトリの卵を茹でた匂いがしていたことから、ニワトリを生贄にしてお祈りしたところ、あら不思議、お湯が再び湧き出た。村人は豊かに湧いた熱いお湯を『お湯わいた』『お祝いだ』といいながらお互いに掛け合い祝った。これがいまもおこなわれる奇祭『湯かけ祭り』の始まりといわれている。」

毎年正月20日、大寒の早朝におこなわれる「湯かけ祭り」は、ふんどし一つの裸姿でお湯をかけ合う祭で、関東を代表する奇祭として有名です。

【写真 上(左)】 奇祭、湯かけ祭り (2013/02)

【写真 下(右)】 湯かけ音頭 (2013/02)

[ 湯かけ音頭 ] 豊田嘉雄 作詞

1.ヤアー 正月二十日にゃ どなたもおいで

サテ 上州川原湯 湯かけの祭 ソレ

(囃子) メデタヤ メデタヤ オシャシャンのシャン

オヤ オシャシャンのシャン

囃子にある「シャンシャンシャン ソレ オシャシャンのシャン」という拍子は、祭りの手締めにもつかわれるもので、「川原湯シャンシャン締め」といわれ川原湯独特の手締めとされています。

なお、湯かけ祭りについては、「やまた旅館」のWebで詳細に説明されています。

川原湯の社のすだれ

古りたれど入りて拝めば

肩ふれて鳴る

与謝野 寛(晶子)

【写真 上(左)】 川原湯神社 (2013/02)

【写真 下(右)】 句碑 (2011/02)

江戸期の温泉番付にも「川原湯」「河原の湯」としてしばしば登場し、別格の草津、伊香保の次点クラスに沢渡、四万などとならんでランクされているので、相応の評価を得ていたものと思われます。

また、「草津の仕上げ湯(直し湯)とされていた」という資料もみられます。

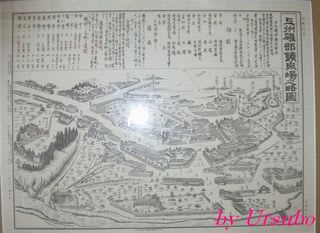

「錦絵にみる日本の温泉」(木暮金太夫氏著/国書刊行会)収録の「上州川原湯温泉之図(墨摺)萩原太郎右衛門板」には、大湯、笹湯、留湯の浴場が記載され、滝の湯、目の湯、虎の湯という浴場ないし源泉があったようです。

絵図をみると現在より下手の吾妻川沿いまで浴場が描かれています。

【写真 上(左)】 川原湯下の吾妻川 (2011/02)

【写真 下(右)】 吾妻渓谷 (2007/11)

維新後、”関東の耶馬渓”といわれる景勝地、吾妻渓谷をひかえて文人の来訪も多く、大正九年に著された若山牧水の「渓ばたの温泉」には川原湯温泉が描写されています。

「上州中之条町で渋川から来た軌道馬車を降りた客が五人あった。うち四人は四万温泉へ向かひ、私はただひとりそれらの人たちと別れて更に五里ほど吾妻の流れに沿うて遡り、その渓ばたに在る川原湯温泉にやって来た。・・・」(川原湯温泉Webより)

また、昭和初期には、老舗「山木館」に「のらくろ」の作者・田河水泡画伯が滞在、原稿を講談社へ送っていました。(「山木館」Webより。)

【写真 上(左)】 「元の湯」の泉源 (2007/01)

【写真 下(右)】 たまごが茹でられる高温泉、新湯(新源泉)

<温泉>

takayamaさんの「群馬の温泉ページ」に掲載されている県薬務課作成の温泉統計(平成11年度温泉利用状況)によると、川原湯温泉で源泉総数6(すべて自噴、内 利用源泉5)となっています。確認できた源泉と利用状況は以下のとおり。(TIM=イオン計、TSM=溶存物質計、TS=総硫黄、成分濃度・TSの単位はg/kg)

■元の湯 S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 71.6℃ pH=7.1 TIM=1.82 TS=2.2 <新湯との混合泉データ>

「王湯」(内湯のみ?)

■元の湯・新湯混合泉 S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 71.6℃ pH=7.1 総計=1.96 TS=2.2

「聖天様露天風呂」「柏屋旅館」「丸木館」「高田屋」

■新湯 S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 78.9℃ pH=7.3 総計=1.89 TS=4.1

「笹湯」

■虎湯 S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 59.5℃ pH=7.6 総計=1.69 TS=4.89

「敬業館みよしや」「山木館」

■養寿館(廃業)* S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 -℃ pH=7.7 TSM=1.77

■ますや* Na・Ca-Cl・SO4冷鉱泉 -℃ pH=8.4 TSM=1.67

「民宿ますや」?

■新川原湯(上湯原)温泉 泉質未詳

(* やませみさんデータ)

「元の湯」の泉源は「王湯」母屋の真下、「新湯(新源泉)」の泉源は川原湯神社境内、本殿階段下にあり、よこにたまご茹で場と足湯があります。

新湯(新源泉)は温泉地移転後も利用されるとみられますが、他の泉源については不明。

【写真 上(左)】 王湯の内湯湯口 (2007/01)

【写真 下(右)】 析出&硫化バリバリの王湯露天湯口 (2007/01)

上述の「錦絵にみる日本の温泉」で「大湯」「笹湯」「留湯」「滝の湯」「目の湯」「虎の湯」のうち、「滝の湯」以降の効能は別になっているので、源泉が違うのかも。

推測ですが、「王湯」「笹湯」「留湯」は現「元の湯」、「虎の湯」は現「虎湯」につながるものかもしれません。

また、「丸木屋」の館内掲示によると、ここは「智与の湯(通称・丸木屋目の湯)」という台帳登録源泉をもっているようなので、これは上の「目の湯」の系譜かもしれません。

【写真 上(左)】 新源泉の標識 (2013/02)

【写真 下(右)】 かなりの硫黄成分を含んでいます(新源泉足湯) (2013/02)

泉質は硫黄含みの含芒硝土類食塩泉系。アブラ臭としぶ焦げイオウ臭が醸し出す独特な”川原湯臭”が特徴です。

うすく黄色味がかった透明の熱湯に白~灰色の羽毛状の湯の花を浮かべ、きしきしととろみを帯びた肌に喰い入るような力強いお湯で、強い温まり感があります。

温泉王国群馬のなかでも第一級に入る、文句なしの名湯です。

【写真 上(左)】 「山木館」の内湯 (2003/02)

【写真 下(右)】 「丸木屋」の浴場 (2013/02)

〔 源泉名:川原湯温泉 新湯 〕 <H23.6.6分析>

含硫黄-Ca・Na-塩化物・硫酸塩温泉 79.3℃、pH・湧出量=記載なし、成分総計=2.15g/kg

Na^+=352.00mg/kg、Ca^2+=341.00、Fe^2+=0.05

Cl^-=680.00、HS^-=2.60、SO_4^2-=579.00

陽イオン計=701.00、陰イオン計=1314.00、メタけい酸=87.9、メタほう酸=39.1、硫化水素=1.9

「元湯」「元湯・新湯混合泉」「新湯」「虎湯」と入っていますが、お湯のイメージに大差はありません。

熱湯の絞りかけ流しが多いので、泉質の微妙なちがいより、むしろ加水やお湯のなまり加減に影響を受けるのだと思います。

【写真 上(左)】 なお稼働をつづける「王湯」 (2013/02)

【写真 下(右)】 案内板 (2013/02)

今後については八ツ場ダム次第ということになりそうですが、数百年の歴史とたぐい希な名湯は、ほかでは得ようとしても得られない資産です。

魅力あふれる温泉地として再生し、繁栄することを願っています。

【写真 上(左)】 2003年の聖天様露天風呂

【写真 下(右)】 2007年の温泉街上部

【写真 上(左)】 2007年の川原湯神社境内

【写真 下(右)】 2011年の笹湯

川原湯はかなり通ったので、それなりに写真が残っています。

記録の意味も含めて随時追加していきたいと思います。

なお、現在川原湯温泉は移転し、新たな歩みを始めています。

-------------------------

2013-02-23 UP

吾妻の名湯、川原湯温泉。「八ッ場(やんば)ダム」建設をめぐり揺れ動く温泉地ですが、先日(2013/02)ひさびさに訪れたので、最新の情報をまじえリニューアルUPします。(前回UPは2007/04/09)

【写真 上(左)】 吾妻川対岸からの主要部 (2011/02)

【写真 下(右)】 サイン (2013/02)

<プロフィール>

川原湯温泉は、上州、吾妻渓谷を見おろす歴史ある温泉地。JR吾妻線「川原湯温泉」駅から川原湯神社へ登る細い坂道の両側に共同浴場、旅館、お店などが並び建ちこぢんまりとまとまった集落を形成していました。

川原湯温泉は八ッ場(やんば)ダムの完成により、近い将来ダムの底に沈む予定とみられていましたが、政権の交代など(諸説あり)により、現在その方向性は不明瞭なものとなっています。

1966年、実施計画調査が開始(調査出張所開設)されたこのダム計画は、激しい反対運動と必要性をめぐる議論を巻き起こしながら、1994年関連道路の工事に着手。以降、周辺工事が進捗しています。

現在の川原湯温泉はダムの底に水没し、山側のダム湖畔に移転・再建(現地再建方式(ずり上がり方式))される計画です。

脱ダムの流れのなか建設される「八ッ場ダム」。これにより水没し温泉地の再生を強いられる可能性がある川原湯温泉の将来に、全国から多くの視線が注がれています。

(なお、群馬県の公式Webでは、工期は昭和42(1967)年度~平成27(2015)年度、2012年8月時点での工事進捗状況は用地取得進捗率89.3%、家屋移転進捗率は95.3%、付替鉄道進捗率は73.8%、付替国道・県道進捗率は91.3%となっています。)

なお、国土交通省八ッ場ダム工事事務所Webでは、現在の川原湯地区の工事実施状況はこちら、川原湯地区の方々が主として移転する予定の「打越地区」における利用計画はこちらに掲載されています。

【写真 上(左)】 新川原湯温泉の計画掲示 (2013/02)

【写真 下(右)】 温泉地上部の造成状況 (2013/02)

計画の方向性は不明瞭ながら、現地では建物の撤去や道路の付け替えなどが進み、数年前とは趣を一新しています。

【写真 上(左)】 上手旅館群があった頃の温泉街 (2007/01)

【写真 下(右)】 多くの建物がなくなった温泉街(「山木館」下から) (2013/02)

鉄道でのアプローチはJR吾妻線「川原湯温泉」駅。ダム建設にともなう線路の付替えにより駅の移設が行われ「新川原湯温泉(仮称)」駅として新設される計画があります。

温泉地の玄関駅らしく駅舎内には温泉分析書が掲出されています。

ここから徒歩でアプローチできる距離ですが、登り坂がつづくので荷物をもっての移動はなかなかきびしいかも。

【写真 上(左)】 「川原湯温泉」駅 (2006/07)

【写真 下(右)】 「川原湯温泉」駅舎の分析書 (2006/07)

【写真 上(左)】 駅構内 (2006/07)

【写真 下(右)】 駅舎内の旅館案内 (2006/07)

「川原湯温泉」駅の温泉寄り上空には、代替路の一部である湖面1号橋の橋脚がそびえ立ち、一種独特な景観をみせています。

坂ののぼり口にある温泉街入口のゲートは以前よりむしろ立派になっています。

この周辺にはPが点在しているので、上のPが満車の場合はここに停めることになります。

【写真 上(左)】 川原湯温泉入口 (2013/02)

【写真 下(右)】 そびえ立つ橋脚 (2013/02)

途中クランクを抜け小沢を超えると坂が急になり温泉街に入ります。

左方の高みには人気の共同浴場「聖天様露天風呂」があります。

もすこし上ると「山木館」下でふたたび小沢を渡ります。このあたりからのロケーションは「渓ばたの湯」「崖湯」を彷彿とさせるものがあります。

【写真 上(左)】 小高いところにある聖天様露天 (2013/02)

【写真 下(右)】 「崖湯」の風情 (2013/02)

ダム建設計画があったためか温泉地ながら全体にインフラ整備は進んでおらず、数年前まで古びた温泉街の佇まいを色濃く残していましたが、いまは建物の取り壊しや集落の移転が進み、かなり見通しがよくなっています。

【写真 上(左)】 建物が建ち並んでいた頃の下部 (2007/01)

【写真 下(右)】 すでに温泉街の面影はない下部 (2013/02)

【写真 上(左)】 建物が折り重なる往年の川原湯 (2003/8)

【写真 下(右)】 すっきりとした温泉街 (2011/02)

昭和36年10月発行の国鉄時刻表、平成4年発行JTB温泉案内いずれも、下記の旅館が掲載されています。(*は後者のみ)

養寿館、柏屋旅館、敬業館みよしや、山木館、山木星、丸木屋*。

絶景風呂として知られていた「養寿館」は2001年7月31日をもっていちはやく閉館し、以降、「敬業館みよしや」「高田屋」「柏屋旅館」が漸次閉(休)館・撤去となっています。

【写真 上(左)】 「柏屋」と川原湯神社 (2011/02)

【写真 下(右)】 「柏屋」跡地 (2013/02)

【写真 上(左)】 「柏屋」と「高田屋」 (2007/01)

【写真 下(右)】 上手旅館跡地と新源泉 (2013/02)

【写真 上(左)】 「みよしや」 (2007/12)

【写真 下(右)】 「みよしや」跡地 (2011/02)

笹湯周辺は移転が進み空き地が目立ちます。

以前は建物が密集した路地を抜けてのわかりにくいアプローチだった共同浴場「笹湯」周辺は次第に建物がまばらになり、いまは笹湯だけがぽつんと残っています。

その「笹湯」も2011年10月7日をもって閉鎖されています。

閉鎖を告げる貼り紙にあった「新天地への移転」という文字が印象に残りました。

【写真 上(左)】 建物に囲まれていた「笹湯」入口 (2003/02)

【写真 下(右)】 かつての面影はない「笹湯」へのアプローチ (2013/02)

【写真 上(左)】 孤軍奮闘で稼働をつづけていた「笹湯」 (2011/02)

【写真 下(右)】 寂しくなった「笹湯」のまわり (2013/02)

【写真 上(左)】 閉鎖された「笹湯」 (2013/02)

【写真 下(右)】 「笹湯」閉鎖の案内 (2013/02)

もともと民宿を含めると20軒ちかくもあったとされる湯宿は数年前には数軒に減り、今回(2013/02)、確実に営業が確認できた旅館は「山木館」と「丸木屋」(その他は未確認)。民宿系は数軒営業継続している可能性がありますが詳細不明。

【写真 上(左)】 山木館 (2013/02)

【写真 下(右)】 丸木屋 (2013/02)

【写真 上(左)】 やまきぼし (2013/02)

【写真 下(右)】 ゆうあい (2013/02)

「王湯」のまわりは上手の建物がなくなり明るくなりましたが、なんとなく淋しそう。

やっぱり背後に「柏屋」を配したかつての姿の方が安定感があるような・・・。

【写真 上(左)】 背後に「柏屋」を配した往年の「王湯」 (2011/02)

【写真 下(右)】 上手が空いて明るくなった「王湯」 (2013/02)

【写真 上(左)】 建物に囲まれていた「王湯」の露天 (2007/01)

【写真 下(右)】 基礎だけになった王湯の裏手 (2013/02)

また、川原湯神社よこから上手に抜ける道は旧「高田屋」のあたりに付け替えられ、ここをいくと山手を走る新道に抜けられます。

その合流点の傍らには「薬師堂」が鎮座しています。

【写真 上(左)】 新道脇の薬師堂 (2013/02)

【写真 下(右)】 鬱蒼とした川原湯神社境内 (2003/08)

【写真 上(左)】 タンク設置前の川原湯神社境内 (2007/01)

【写真 下(右)】 同(タンク設置後) (2013/02)

新源泉がある川原湯神社境内は以前は鬱蒼と木々が茂り厳かな雰囲気でしたが、その後、足湯や温泉タンクが設置され開けた感じになっています。

現在、往時の姿を比較的よく保っているのは「山木館」から「王湯」にかけての一画のみです。

【写真 上(左)】 往時を比較的残す「丸木屋」前 (2013/02)

【写真 下(右)】 「王湯」から温泉街 (2013/02)

【 2007/04/09UP時 】

------------------------------

温泉地移転に向けて徐々に建物が取り壊されています。展望が開け、道からもところどころ吾妻渓谷が見おろせるようになりましたが、温泉地としての風情は次第に薄れていってしまうのでしょう。

川原湯温泉のパンフに「昔日の湯治場へ。幻となる前に・・・」とあるように、この往年の名湯を偲ぶのに、いまが最後のチャンスなのかもしれません。

------------------------------

一般客が入浴できる共同浴場は「王湯」、「笹湯」、「聖天様露天風呂」の3軒(ジモ専的な「笹湯」まで開放されているのはありがたいことでした。)ありましたが、上記のとおり2011年10月7日をもって「笹湯」は閉鎖されています。

なお、「やまた旅館」のWebによると、「笹湯」は、かつては王湯の露天風呂のところにあって、王湯の露天風呂が出来る前は郵便局だったそうです。

そのためか、今も「王湯」露天前には赤いポストがあって温泉街のいいアクセントになっています。

【写真 上(左)】 王湯の看板 (2007/01)

【写真 下(右)】 王湯の内湯 (2007/01)

【写真 上(左)】 笹湯 (2003/02)

【写真 下(右)】 笹湯の浴槽 (2007/04)

混浴の「聖天様露天風呂」は高みにあってロケ抜群なのでとくに人気が高く、週末の昼間で人がいないことはほとんどなく、今回も数人の客でにぎやかでした。

【写真 上(左)】 聖天様露天 (2004/04)

【写真 下(右)】 聖天様露天の浴槽 (2011/02)

吾妻渓谷に面する山肌に張りつくように連なる独特なロケーションで、「崖湯」とネーミングされた浴場をもつお宿もあります。

冬場は雪雲が流れてくるエリアで、雪化粧していることも。凛と引き締まった冬の川原湯は独特の風情があります。

【写真 上(左)】 足湯設置前の新源泉 (2003/08)

【写真 下(右)】 新湯(新源泉)&足湯 (2007/01)

温泉街の上手、川原湯神社の境内には新源泉が開発され足湯が設置されています。その上の湯槽ではよくたまごが茹でられています。約15分で茹で上がるそうです。

そこから上手に階段をのぼると川原湯神社が鎮座しています。厳冬の早朝に行われる「湯かけ祭り」は奇祭として有名です。(詳細下記)

<歴史> (川原湯温泉観光協会資料他を参考)

約800年の歴史をもつという川原湯温泉には、ふたつの開湯伝承があります。

[ 伝承1 ]

「800年ほど昔、上湯原の不動院を旅のお坊さまが訪れ一晩の宿を乞うた。不動院のお坊さまが中に迎え入れると、旅のお坊さまは薬師如来像を取り出し、お経を唱えはじめた。不動院のお坊さまが身の上をたずねると『私の名は川原朝臣権頭光林。帝にお仕えした家に生まれたのですが体が弱くお勤めもできませんので、こうして諸国の霊場霊地を廻って歩いているのです。』といわれた。その夜のこと、光林が眠っていると、薬師如来が夢枕に現れ、『ここから東へ八・九丁行ったところの岩陰に熱い湯が湧いている。その湯に入ると病が治り、長生きすることは間違いない。』とのお告げがあった。光林がその岩陰に行くとお湯が湧いていてその湯に毎日入るとすっかり健康になった。その後、村人たちもこの湯の恩恵を受けることになり、川原朝臣権頭光林の名にちなみ『川原湯』と呼ばれるようになった。」

[ 伝承2 ]

「建久四年(1193)(建久三年とも)、源頼朝公が浅間山麓での狩りに赴く折り、今の川原湯を通りがかった。その時、山の中腹から湯けむりがあがっているのに気づき、発見されたのが川原湯温泉。このとき頼朝公は、そばにあった大きな石を王石(衣掛石)と名づけられた。」

この伝承にちなんでか、「王湯」の玄関には源氏の紋所”笹竜胆”が誇らしげに掲げられています。

【写真 上(左)】 笹竜胆 (2013/02)

【写真 下(右)】 川原湯神社の扁額 (2013/02)

[ 湯かけ祭り ]

「源頼朝公の発見から約400年が過ぎたある日のこと、川原湯温泉のお湯が突然出なくなってしまった。困り果てた村人達は、かつて湧いていたお湯がニワトリの卵を茹でた匂いがしていたことから、ニワトリを生贄にしてお祈りしたところ、あら不思議、お湯が再び湧き出た。村人は豊かに湧いた熱いお湯を『お湯わいた』『お祝いだ』といいながらお互いに掛け合い祝った。これがいまもおこなわれる奇祭『湯かけ祭り』の始まりといわれている。」

毎年正月20日、大寒の早朝におこなわれる「湯かけ祭り」は、ふんどし一つの裸姿でお湯をかけ合う祭で、関東を代表する奇祭として有名です。

【写真 上(左)】 奇祭、湯かけ祭り (2013/02)

【写真 下(右)】 湯かけ音頭 (2013/02)

[ 湯かけ音頭 ] 豊田嘉雄 作詞

1.ヤアー 正月二十日にゃ どなたもおいで

サテ 上州川原湯 湯かけの祭 ソレ

(囃子) メデタヤ メデタヤ オシャシャンのシャン

オヤ オシャシャンのシャン

囃子にある「シャンシャンシャン ソレ オシャシャンのシャン」という拍子は、祭りの手締めにもつかわれるもので、「川原湯シャンシャン締め」といわれ川原湯独特の手締めとされています。

なお、湯かけ祭りについては、「やまた旅館」のWebで詳細に説明されています。

川原湯の社のすだれ

古りたれど入りて拝めば

肩ふれて鳴る

与謝野 寛(晶子)

【写真 上(左)】 川原湯神社 (2013/02)

【写真 下(右)】 句碑 (2011/02)

江戸期の温泉番付にも「川原湯」「河原の湯」としてしばしば登場し、別格の草津、伊香保の次点クラスに沢渡、四万などとならんでランクされているので、相応の評価を得ていたものと思われます。

また、「草津の仕上げ湯(直し湯)とされていた」という資料もみられます。

「錦絵にみる日本の温泉」(木暮金太夫氏著/国書刊行会)収録の「上州川原湯温泉之図(墨摺)萩原太郎右衛門板」には、大湯、笹湯、留湯の浴場が記載され、滝の湯、目の湯、虎の湯という浴場ないし源泉があったようです。

絵図をみると現在より下手の吾妻川沿いまで浴場が描かれています。

【写真 上(左)】 川原湯下の吾妻川 (2011/02)

【写真 下(右)】 吾妻渓谷 (2007/11)

維新後、”関東の耶馬渓”といわれる景勝地、吾妻渓谷をひかえて文人の来訪も多く、大正九年に著された若山牧水の「渓ばたの温泉」には川原湯温泉が描写されています。

「上州中之条町で渋川から来た軌道馬車を降りた客が五人あった。うち四人は四万温泉へ向かひ、私はただひとりそれらの人たちと別れて更に五里ほど吾妻の流れに沿うて遡り、その渓ばたに在る川原湯温泉にやって来た。・・・」(川原湯温泉Webより)

また、昭和初期には、老舗「山木館」に「のらくろ」の作者・田河水泡画伯が滞在、原稿を講談社へ送っていました。(「山木館」Webより。)

【写真 上(左)】 「元の湯」の泉源 (2007/01)

【写真 下(右)】 たまごが茹でられる高温泉、新湯(新源泉)

<温泉>

takayamaさんの「群馬の温泉ページ」に掲載されている県薬務課作成の温泉統計(平成11年度温泉利用状況)によると、川原湯温泉で源泉総数6(すべて自噴、内 利用源泉5)となっています。確認できた源泉と利用状況は以下のとおり。(TIM=イオン計、TSM=溶存物質計、TS=総硫黄、成分濃度・TSの単位はg/kg)

■元の湯 S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 71.6℃ pH=7.1 TIM=1.82 TS=2.2 <新湯との混合泉データ>

「王湯」(内湯のみ?)

■元の湯・新湯混合泉 S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 71.6℃ pH=7.1 総計=1.96 TS=2.2

「聖天様露天風呂」「柏屋旅館」「丸木館」「高田屋」

■新湯 S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 78.9℃ pH=7.3 総計=1.89 TS=4.1

「笹湯」

■虎湯 S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 59.5℃ pH=7.6 総計=1.69 TS=4.89

「敬業館みよしや」「山木館」

■養寿館(廃業)* S-Ca・Na-Cl・SO4温泉 -℃ pH=7.7 TSM=1.77

■ますや* Na・Ca-Cl・SO4冷鉱泉 -℃ pH=8.4 TSM=1.67

「民宿ますや」?

■新川原湯(上湯原)温泉 泉質未詳

(* やませみさんデータ)

「元の湯」の泉源は「王湯」母屋の真下、「新湯(新源泉)」の泉源は川原湯神社境内、本殿階段下にあり、よこにたまご茹で場と足湯があります。

新湯(新源泉)は温泉地移転後も利用されるとみられますが、他の泉源については不明。

【写真 上(左)】 王湯の内湯湯口 (2007/01)

【写真 下(右)】 析出&硫化バリバリの王湯露天湯口 (2007/01)

上述の「錦絵にみる日本の温泉」で「大湯」「笹湯」「留湯」「滝の湯」「目の湯」「虎の湯」のうち、「滝の湯」以降の効能は別になっているので、源泉が違うのかも。

推測ですが、「王湯」「笹湯」「留湯」は現「元の湯」、「虎の湯」は現「虎湯」につながるものかもしれません。

また、「丸木屋」の館内掲示によると、ここは「智与の湯(通称・丸木屋目の湯)」という台帳登録源泉をもっているようなので、これは上の「目の湯」の系譜かもしれません。

【写真 上(左)】 新源泉の標識 (2013/02)

【写真 下(右)】 かなりの硫黄成分を含んでいます(新源泉足湯) (2013/02)

泉質は硫黄含みの含芒硝土類食塩泉系。アブラ臭としぶ焦げイオウ臭が醸し出す独特な”川原湯臭”が特徴です。

うすく黄色味がかった透明の熱湯に白~灰色の羽毛状の湯の花を浮かべ、きしきしととろみを帯びた肌に喰い入るような力強いお湯で、強い温まり感があります。

温泉王国群馬のなかでも第一級に入る、文句なしの名湯です。

【写真 上(左)】 「山木館」の内湯 (2003/02)

【写真 下(右)】 「丸木屋」の浴場 (2013/02)

〔 源泉名:川原湯温泉 新湯 〕 <H23.6.6分析>

含硫黄-Ca・Na-塩化物・硫酸塩温泉 79.3℃、pH・湧出量=記載なし、成分総計=2.15g/kg

Na^+=352.00mg/kg、Ca^2+=341.00、Fe^2+=0.05

Cl^-=680.00、HS^-=2.60、SO_4^2-=579.00

陽イオン計=701.00、陰イオン計=1314.00、メタけい酸=87.9、メタほう酸=39.1、硫化水素=1.9

「元湯」「元湯・新湯混合泉」「新湯」「虎湯」と入っていますが、お湯のイメージに大差はありません。

熱湯の絞りかけ流しが多いので、泉質の微妙なちがいより、むしろ加水やお湯のなまり加減に影響を受けるのだと思います。

【写真 上(左)】 なお稼働をつづける「王湯」 (2013/02)

【写真 下(右)】 案内板 (2013/02)

今後については八ツ場ダム次第ということになりそうですが、数百年の歴史とたぐい希な名湯は、ほかでは得ようとしても得られない資産です。

魅力あふれる温泉地として再生し、繁栄することを願っています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 温泉地巡り

ここにきて、温泉関係記事のアクセスが急に増えてきました。

このところ、音楽や御朱印の記事ばっかりだったけど、このブログのメインテーマはじつは温泉です(笑)

コロナ感染急拡大のこの状況で、個別の温泉施設のご紹介(おすすめ)はどうかとも思うので、

温泉地についてまとめた記事をご紹介します。↓

関東周辺にも、すばらしい温泉地がたくさんあります。

ぜひぜひ、これからのご贔屓の温泉にしてあげてくださいませ。

■ 温泉地巡りの記事(13温泉地+α)

※あいかわらずマニアックな内容ですみません。(それに情報はちと古いです)

でも、こういうところに目を配ってみると、温泉旅の楽しみはもっと広がるかもしれません。

--------------------------------------

観光地周辺の寺社では、御朱印を授与されるところも増えてきました。

これも温泉旅のたのしみのひとつです。

(ただし、この状況下では御朱印授与を休止されているところもあるかもしれません。感染状況がおちついてからの拝受が賢明かも・・・。)

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印

このところ、音楽や御朱印の記事ばっかりだったけど、このブログのメインテーマはじつは温泉です(笑)

コロナ感染急拡大のこの状況で、個別の温泉施設のご紹介(おすすめ)はどうかとも思うので、

温泉地についてまとめた記事をご紹介します。↓

関東周辺にも、すばらしい温泉地がたくさんあります。

ぜひぜひ、これからのご贔屓の温泉にしてあげてくださいませ。

■ 温泉地巡りの記事(13温泉地+α)

※あいかわらずマニアックな内容ですみません。(それに情報はちと古いです)

でも、こういうところに目を配ってみると、温泉旅の楽しみはもっと広がるかもしれません。

--------------------------------------

観光地周辺の寺社では、御朱印を授与されるところも増えてきました。

これも温泉旅のたのしみのひとつです。

(ただし、この状況下では御朱印授与を休止されているところもあるかもしれません。感染状況がおちついてからの拝受が賢明かも・・・。)

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

〔 温泉地巡り 〕 松之山温泉

新型コロナウイルス感染症拡大による混乱がつづいています。

各地の温泉地は、未曾有の客数減に見舞われているのではないでしょうか。

ピークが抑えられ、かつ早急の収束がはかられることを祈っています。

超久しぶりに温泉関連の記事を入れます。

ここ数年、完璧に御朱印&音楽ブログと化していましたが、これから少しづつ、温泉関係記事も入れていきます。

「温泉地巡り」シリーズ、松之山温泉編のリニューアルUPです。

〔松之山温泉について〕

<プロフィール>

越後、妻有の雪ぶかい山あいに湧く松之山温泉は、有馬、草津とともに”日本三大薬湯”に数えられ、ふるくから名湯の誉れ高い湯場です。

松之山温泉の中心は”鷹の湯温泉街”で、周辺に点在する別源泉の、”庚申の湯”、”鏡の湯”、”湯田の湯”などをあわせて松之山温泉郷と称します。

松之山のメイン、鷹の湯(湯本)地区は、湯本川の沢沿いにしっとりと温泉街らしい佇まいをみせています。

中心は共同浴場「鷹の湯」、「千歳」あたり。こぢんまりとした温泉街で端から端まで歩いても10分程度。湯宿は約10軒。

【写真 上(左)】 冬の鷹の湯温泉街入口

【写真 下(右)】 春の鷹の湯温泉街入口

【写真 下(右)】 雪の鷹の湯温泉街-1

【写真 下(右)】 雪の鷹の湯温泉街-2

比較的小規模な宿が多く、全体にまとまりのあるたたずまい。

団体向け大規模旅館がないのでしっとりと落ち着いた雰囲気がただよっています。

(ただし、最近廃業したお宿もありやや淋しくなっている箇所も。)

多くのお宿で日帰り入浴OKなので外湯感覚でまわるのもよいのでは?(ただし、いまは日帰り入浴のハードルが高くなっている模様)

鷹の湯温泉街の道は狭く人通りも多いので、日帰りの場合は温泉街入口の無料公共Pに停めた方がベター。

中心の「鷹の湯」まで歩いても3分程度です。

【写真 上(左)】 鷹の湯2号泉

【写真 下(右)】 湯気あがる湯本川

温泉街上手の湯本川沿いに2号井の温泉やぐらがあり、独特の湯の香をふりまきながらもうもうと湯けむりをあげています。

奇祭、”婿投げ”で有名な薬師堂もこのそばにあります。

【写真 上(左)】 薬師堂

【写真 下(右)】 ”婿投げ”&”すみ塗り”の説明板

【写真 上(左)】 温泉街上手の不動滝

【写真 下(右)】 上手からの温泉街

しかし、火山もない雪深い山里に90℃以上の温泉が涌いているのは何とも不思議な感じ。地下の異常高圧熱水が涌き出る「ジオプレッシャー型温泉」とされています。

【写真 上(左)】 鏡の湯「凌雲閣」

【写真 下(右)】 じょうもんの湯からの展望

”鷹の湯”のほかにも、鏡の湯「凌雲閣」、庚申の湯「植木屋旅館」(廃業情報あり)、兎口温泉 翠の湯「兎口露天風呂 翠の湯」(2013年春廃止)、湯坂の湯「ナステビュウ湯の山」など、個性ゆたかな名湯が点在し、温泉好きにはこたえられないエリアとなっています。

また、鏡の湯「凌雲閣」は木造三層の趣ある建物で、かつて高松宮殿下がご宿泊された名宿として知られています。

【写真 上(左)】 雪降り時のアプローチ

【写真 下(右)】 豪雪に埋もれる「千歳」の露天

■ 松之山の名物

<美人林>

松口エリアにあるの樹齢約100年ほどのブナ林で、ブナの立ち姿が美しいことから「美人林」(びじんばやし)と呼ばれています。周辺は野鳥の宝庫としても知られています。

【写真 上(左)】 美人林

【写真 下(右)】 松之山の野鳥

<棚田>

山間の豪雪の地、松之山には棚田(階段状に連なる水田)がよく残っています。

「狐塚の棚田」は、日本の棚田百選に認定されています。

【写真 上(左)】 棚田-1

【写真 下(右)】 棚田-2

<美味しいもの>

松之山の銘菓としては、ふるくからこしあんを米粉のお餅でくるんだ「しんこもち」が知られています。名物まんじゅうとして「婿投げまんじゅう」もあります。

「はっか糖」は越後塩沢の名物として知られていますが、松之山でも昔からつくられていたようです。はっかはミントの一種で日本には古来”和薄荷”が自生しており、この”和薄荷”をつかってつくられたとされます。国産のミントキャンディです。

山間の豪雪地だけに山の幸には事欠きません。なかでもなめこの質には定評があり、ご当地カレーとして松之山温泉なめこカレーが開発されています。

新潟は味噌の本場ですが、松之山(黒倉集落)にも「山鳩みそ」という貴重な地味噌があります。松之山産の米と麹、新潟県産のエンレイ大豆を使って手作りでつくられる自然熟成・無添加の貴重な味噌で、とくに焼き味噌の風味には定評があるようです。

「しょうゆの実」(しょうゆ豆)は、大豆・白米・大麦などからつくった麹を生醤油で仕込み、もろみとして発酵熟成させる越後の郷土料理です。

松之山では、「山鳩みそ」「しょうゆの実」そして発酵味噌「まんまの味」を”松之山三大発酵食品”として売り出し中のようです。

酒処、越後だけに地酒のレベルは高いです。

とくに上越市浦川原の 新潟第一酒造の山間(やんま)は、松之山ゆかりの銘柄として売り出しに注力しているようです。

私は飲んだことがありませんが、精米がむずかしく廃れてしまった幻の酒米「たかね(高嶺)錦」を復活させて醸したものもあり、人気が高いようです。

ほとんどの特産品は温泉街中ほどにある十一屋商店で買い求めることができます。

【写真 上(左)】 「ちとせ」の夕食

【写真 下(右)】 滝見屋の蕎麦

松之山の名宿「ちとせ」(旧「千歳」)では、里山料理に力を入れ、「棚田鍋」「あんぽ」「湯治豚」「菜々煮」などの名物レシピが楽しめます。

もともと、松之山では鯉料理が名物でしたが、嗜好の変化により鯉料理が苦手な客が増えているようです。松之山の鯉は清水で泳がせるため臭みが抜けるとされ、事前に希望すれば鯉料理を楽しめるお宿もあります。

松之山に逗留する場合など、昼食は温泉街の「滝見屋」で山菜たっぷりの蕎麦を楽しむことができます。

■ 松之山の雪(以前のレポを集約)

松之山は日本有数の豪雪地です。

どれくらいすごいかというと・・・、小千谷79、十日町148、塩沢148、妙高高原213、酸ヶ湯307(全国1位)、山形肘折285(同2位)に対して、松之山284 (2002/02/19現在の積雪深、単位㎝) (「新潟県雪情報システム」、「雪センター」HPより)といった感じで、豪雪で知られる魚沼地方よりいちだんと雪深いところです。

また、旧国鉄駅の積雪ランキング1位は、ひと山越えた飯山線「森宮野原駅」の785㎝なので、やはり第一級の豪雪地帯といえるでしょう。

北信濃には「一里一尺」ということばがあります。これは長野盆地から信濃川(飯山線)に沿って信越国境を進むと、一里(3.9㎞)につき積雪が一尺(30㎝)づつ増えていくというもので、市川健夫博士は、実データを用いてこのことばの裏付けをされています。(雪国文化誌、NHKブックスS55刊)

その積雪がピークを迎えるのが、松之山にもほど近い「森宮野原」駅ということになります。

●豪雪地の代表格として知られる越後湯沢の積雪データ

●おなじく津南のデータ

●松之山のデータ

雪が多い年で、越後湯沢・津南が3m程度、これに対して松之山は4m越えもあり、豪雪で知られる越後湯沢・津南あたりよりさらに約1mほども積雪(最大積雪深)が多いことがわかります。

ここでは、屋根の「雪下ろし」ではなく「雪堀り」というそうです。

日に1mあまりも積ることがあり、5月まで雪が残ります。

でも、雪降りの日でも北西風はよわくそれほど寒くありません。

粒の大きな湿った雪がひらひらと降り、もこもこと積もります。

日本海から近く、背後に東頸城丘陵が北西季節風を受けるように屹立しているので、山雪、里雪どちらでも局地的な大雪となるようです。

【写真 上(左)】 雪の壁

【写真 下(右)】 5月でも残る雪

ここにノーマルタイヤ、ノーチェーンで入るのは完全に自殺行為(というか、まず辿りつけない ^^ )。

雪道運転に自信のない方は鉄道利用がベター。ほとんどの宿でほくほく線「まつだい駅」から送迎有です。

松之山でももっとも雪が多いとみられるのは、東頸城丘陵寄りの天水越、田麦立、中原などで、さらに奥の大厳寺高原は11月から翌5月までの約半年、道路閉鎖により車で到達することはできません。

大厳寺高原の上にある野々海峠(池)あたりはとくに雪が多いらしく、「東頸城丘陵の野々海峠は信越国境にあり、(中略)このあたりでは平年でも8mほど積る。」(雪国文化誌(同上))という情報もあります。

西高東低の冬型の気圧配置がゆるむとき、最後まで雪雲がかかっているのはたしかにこのあたりのようです。

【写真 上(左)】 5月の大厳寺高原

【写真 下(右)】 5月下旬でもこの雪の量(大厳寺高原)

●飯山線の並はずれた豪雪ぶりを実感できる貴重な動画 ↓

【前面展望】 大雪のJR飯山線 十日町→戸狩野沢温泉 164D キハ110-229

(2013-02-11、新潟県津南町で日積雪85cm、→天気図(おそらく里雪型の豪雪時))

とくに33:45 足滝駅~49:15 平滝駅の豪雪がもの凄い。(→飯山線の路線図)

この状況で4分遅れで留めるとは、運転手さん、神業すぎ!

これじゃ車は走れないわな。やっぱり鉄道は雪に強い。

そして、こんな豪雪の地に集落があって人が住んでいるとは、日本人おそるべし。

--------------------------------------

【 松之山入り(2002年2月、松之山初訪時の雪のようす)】

その後、津南へもどり国道353号を北へ(R405は冬期閉鎖)。いよいよ松之山入りです。

折しも雪が激しくなり路面は完全圧雪。

津南と松之山の町境、豊原トンネルを抜けると雪の降り方が変わりました。雪の粒が異常に大きく、雪の固まりが落ちてくるような降り。

道幅がけっこうあるのが救いですが雪の壁の高さは今までで最高。ところどころで3mを超えている感じです。

-------------------------------

小雪で明けた2日目は、朝ぶろを浴び朝餉をとっているうちにみるみる青空に。

さらに豪雪を求めて最奥の集落田麦立へ。

凄いくらいの雪晴れのもと、あちこちで「雪掘り」をしています。

干し物をしたり、日だまりに盆栽が出されていたり、雪国の晴れ間の貴重さが窺い知れます。

奥の大厳寺高原まで除雪が入っていたのでここぞとばかりに突入。

あたりはおそらく4m近い積雪。でも、除雪が速く、路面の雪はかなり消えています。

--------------------------------------

【写真 上(左)】 「鷹の湯」外観

【写真 下(右)】 「鷹の湯」内湯

<歴史>(「まつのやま.com」などを参考)

「700年ほど前の南北朝時代、一羽の鷹が舞い降りて傷ついた羽を休めているのを木こりが見つけ、そこにこんこんと湧く熱泉を発見した」という開湯伝承をもつ古湯で、室町時代には、越後守護上杉家の隠し湯であったという説もあります。

伝承にちなみ「鷹の湯」、「霊鷹の湯」と呼ばれ、その効能の高さは古くから知られていたようです。

江戸時代に入ると湯小屋場と木賃宿を擁する7日一廻りの湯治場の体裁を整え、集められた湯銭で出湯役(一種の税金)を納め、湯小屋や薬師堂の維持・補修の費用に充てていたとされます。

なお、松之山温泉の守護神として少彦名命が祀られていたという伝承があるようです。

また、温泉守護とされた薬師如来の系譜は、現在も山手の「薬師堂」に伝わっているようです。

【写真 上(左)】 鷹の湯の説明板

【写真 下(右)】 温泉番付

庶民のあいだに”温泉ブーム”が訪れた江戸中期以降、松之山はいよいよその名を高め、温泉番付でも前頭上位あたりの常連でした。

越後でこれより上に位置づけられた湯場はほとんどみられず、越後第一の名湯であったことがうかがわれます。

明治期の泉源所有権騒動、昭和29年8月の大火など波乱の歴史を辿りながらも、その薬湯の名声は衰えることなく現在に至り、広く浴客を集めています。

【写真 上(左)】 「和泉屋」内湯

【写真 下(右)】 松之山最強と思われる「千歳」家族風呂の湯口

<温泉>

平成17年3月現在の県作成の「温泉利用状況報告書」によると、松之山温泉で利用源泉11(内 自噴10、動力1)、湧出量自噴257L/min、動力168L/min、宿泊施設数16となっています。

情報を整理してみると、

1.鷹の湯(1号・2号・3号)

「鷹の湯共同浴場」、「ひなの宿 千歳」、「和泉屋」など”鷹の湯温泉街”各宿。「旅館明星」は3号泉単独利用です。

Na・Ca-Cl温泉 85.5℃ pH=7.5 総計=14.98 〔1号・2号・3号混合泉/共〕

Na・Ca-Cl温泉 84.0℃ pH=7.3 総計=14.75 〔1号・2号混合泉(以前)/共〕

4.鏡の湯(・鷹の湯3号)

「凌雲閣」

Na・Ca-Cl温泉 98℃ 〔鏡の湯/自〕

5.庚申の湯 (廃業のWeb情報あり)

「植木屋旅館」

含ホウ酸土硫食塩泉? 37℃ pH=8 〔庚申の湯/自〕

6.兎口温泉 翠の湯 (廃業のWeb情報あり)

「兎口露天風呂 翠の湯」

Na・Ca-Cl温泉 72.1℃ pH=7.6 総計=14.34 〔兎口1号/自〕

7.湯田の湯

「渋海リバーサイド ゆのしま」

泉質不明 25℃ pH=8.8 ER=1.45 〔湯田の湯/自〕

8.じょうもんの湯

「おふくろ館」

単純硫黄冷鉱泉(Na・Mg-HCO3・SO4型) 13.0℃ pH=7.8 総計=0.46 TS=3.9 〔じょうもんの湯/自〕

9.湯坂の湯

「ナステビュウ湯の山」

Na・Ca-Cl温泉 95℃ pH=7.6 総計=15.42 〔湯坂温泉/自〕

10.まきばの湯

「ばーどがーでん」

単純鉄冷鉱泉(Fe-HCO3型) 12.1℃、pH=6.6、2.0L/min自然湧出、成分総計=111.5mg/kg 〔まきばの湯/自〕

【写真 上(左)】 鷹ノ湯3号の湯色(旅館 明星)

【写真 下(右)】 鏡の湯の湯口&湯色(凌雲閣)

11の利用源泉のうち、上記のとおり10までは比定できますが、のこる1源泉が不明。

名湯並び立つ松之山だけに気になるところですが、下記の情報を照合してみると、

http://www.city.tokamachi.niigata.jp/site/reiki_int/reiki_honbun/r106RG00000628.html

http://www.pref.niigata.lg.jp/tokamachi_kenkou/1265576492447.html

http://www.matsunoyama.com/modules/info/index.php?content_id=36

・松之山4号(十日町市松之山湯本539番地1)

・兎口1号(十日町市松之山兎口346番地)

が該当する可能性があります。

※ 入湯リスト

【写真 上(左)】 湯坂温泉 「ナステビュウ湯の山」

【写真 下(右)】 兎口温泉 「翠の湯」

昭和初期まで、松之山温泉は旧?”鷹の湯”源泉1本に依存していたものとみられます。

昭和12年、天水越で「鏡の湯」の掘削に成功、翌13年には湯本(鷹の湯地区)でも掘削に成功し安定した供給が可能になったようです。(1号井、深度170m、開発時92℃、62.3L/min)

昭和39年、湯宿の増加に対応するため2号井が掘削され湧出に成功(2号井、深度264m、開発時90℃、360L/min)、この2号井は温泉街のおく、湯本川沿いで湯煙を上げているものです。

【写真 上(左)】 庚申の湯 「植木屋旅館」

【写真 下(右)】 棚田

以降、”鷹の湯”共同泉は1号・2号混合泉が利用されてきましたが、平成19年8月、上湯地内で新源泉3号井の掘削に成功、以降、共同泉は1号・2号・3号の混合泉となっています。(3号井、深度1,301m、開発時92℃、600L/min)

〔鷹の湯3号泉(松之山温泉バイナリー発電)について〕

鷹の湯3号井は鷹の湯1号・2号の補完源泉として、温泉街から1㎞ほど離れた上湯地内に掘削され、平成19年8月に自噴の湧出を得ました。

掘削後の調査では湧出量(最大)624L/min、井戸を絞って湧出量は260L/min。源泉は減圧所で温泉街での使用量とのバランスをとり、温泉街へ埋設配湯管で送湯、不要分は河川へ排出されていました。

【写真 上(左)】 3号源泉遠景

【写真 下(右)】 3号源泉

その排出量は平成21年11月の調査時において130L/min(温泉街への送湯量は約130L/min)でした。

発電導入可能性検討資料によると「源泉3号からの湧出量を411L/minに増加させることで、バイナリー地熱発電システム*(送湯端:50kW、年間送電量:416MWh)を導入可能」としています。

松之山温泉での温泉発電システムの開発と実証事業は、平成22年度~24年度の3年間実施されましたが、ここから考えると、温泉街へは地熱発電による温度低下を受けない130L/minが供給されていたものとみられます。

このWeb記事には「浴用には使えず捨てていた熱水に加えて大気に捨てている余剰蒸気を利用することで、源泉3号からの湧出量をほとんど増やさずに、発電設備へ水温98度、毎分388リットルの温泉水に匹敵する熱量を供給しようというものです。」という記載があります。

*)80~150℃の蒸気や熱水を熱源として、アンモニアなど、低沸点の媒体を加熱・蒸発させて、その蒸気でタービンを回し発電するもの。2つの媒体(水と低沸点媒体)を利用することからバイナリーと呼んでいます。

通常の蒸気発電に使われる地熱より低い温度、または、小規模な蒸気・熱水が利用可能で、温泉井に適用できる可能性があります。新潟県資料より

【写真 上(左)】 川に捨てられる熱水

【写真 下(右)】 バイナリー発電の説明

ここで気になるのは「発電設備へ水温98度、毎分388リットルの温泉水に匹敵する熱量を供給」するために、「湧出量を411L/minに増加」していたのか、それとも「湧出量は260L/minのままで、大気に捨てている余剰蒸気を利用」していたのかということです。

温泉関係者のWebUP記事などをみると「捨てていた温泉の熱水を利用する」という認識があるようなので、後者だとは思いますが、何となく気になります。

素人的素朴な疑問ですが、湧出量(最大)624L/minで、温泉街への必要送湯量が130L/minであれば、井戸を130L/minまで絞れば「河川に捨てる」こともないのでは?

異常高圧自噴で湧出量を260L/minまでしか絞れないということであれば、どうしても余ってしまう130mlを発電に充てることは理にかなっているとも思いますが・・・。

ただしその場合も経済性はあるのかな?(この資料を読む限りかなり収支は厳しそうな感じもしますが)

松之山温泉(鷹の湯井系列)はジオプレッシャー型の化石海水温泉とみなされ、その賦存量は有限(=いつかは枯渇する)であるとされています。

そうであれば、「薬湯」とも称される希有の源泉、できる限り大切に扱ってほしいような気がします。

なお、十日町市発表資料(H22.4.19)では、この発電実証試験は、「平成21年度に新潟県が実施した『バイナリー地熱発電導入可能性調査』で有望な温泉として選ばれ、地元の意向を確認して実証研究を行うこととなった。」との経緯が説明されています。

十日町市の最新情報によると、「松之山温泉「鷹の湯3号源泉」を活用した地熱発電事業について、平成31年3月27日付けで締結した基本協定に基づき、発電事業を実施する特別目的会社「松之山温泉合同会社 地・EARTH(ジアス)」が設立されたことから、事業契約を締結しました。」とあります。

発電出力は210キロワット、一般家庭約300世帯に相当する年間124万キロワットアワーの電力を売電し、契約期間は令和元年12月24日から20年間とのことです。

<松之山温泉1号泉>

Na・Ca-塩化物温泉 84.0℃、pH=7.3、60L/min掘削自噴、成分総計=14.75g/kg

Na^+=3412mg/kg (58.20mval%)、Ca^2+=2013 (39.37)、Fe^2+=0.5

F^-=2.3、Cl^-=8656 (98.73)、Br^-=25.7、I^-=4.4

陽イオン計=5565 (255.0mval)、陰イオン計=8832 (247.3mval)

メタけい酸=79.3、メタほう酸=242.0、遊離炭酸=36.0 <S57.11.30分析>

<松之山温泉2号泉>

Na・Ca-塩化物温泉 92.4℃、pH=7.6、93L/min掘削自噴、成分総計=15.71g/kg

Na^+=3496mg/kg (57.65mval%)、Ca^2+=2097 (39.65)、Fe^2+=0.2

F^-=2.8、Cl^-=9367 (98.89)、Br^-=27.5、I^-=3.3

陽イオン計=5752 (263.6mval)、陰イオン計=9534 (267.1mval)

メタけい酸=67.6、メタほう酸=349.5、遊離炭酸=3.2 <S57.11.30分析>

<松之山温泉3号泉>

Na・Ca-塩化物温泉 97.5℃、pH=7.7、200L/min掘削自噴、成分総計=16095mg/kg

Na^+=3700mg/kg (60mval%)、Ca^2+=2100 (37)、Fe^2+=0.04

F^-=2.9、Cl^-=9500 (99)、Br^-=28、I^-=7.3

陽イオン計=6032 (266.9mval)、陰イオン計=9623 (272.3mval)

メタけい酸=170、メタほう酸=270、遊離炭酸=0.2 <H20.11.14分析>

<松之山温泉1号・2号・3号混合泉>

Na・Ca-塩化物温泉 88.7℃、pH=7.8、882L/min 掘削自噴、成分総計=16257mg/kg

Na^+=3781mg/kg (59.77mval%)、Ca^2+=2043 (37.05)、Fe^2+=0.0

F^-=2.8、Cl^-=9514 (98.68)、Br^-=35.0、I^-=5.8

陽イオン計=6085.9 (275.1mval)、陰イオン計=9712.8 (271.9mval)

メタけい酸=169.5、メタほう酸=287.4、遊離炭酸=1.7 <H30.10.15分析>

<松之山温泉1号・2号・3号混合泉>(旧データ)

Na・Ca-塩化物温泉 85.5℃、pH=7.5、掘削自噴、成分総計=14979mg/kg

Na^+=3500mg/kg (60mval%)、Ca^2+=1900 (38)、Fe^2+=0.03、F^-=2.8、Cl^-=8900 (99)、Br^-=25、I^-=10、陽イオン計=5593 (251mval)、陰イオン計=9025 (252mval)、メタけい酸=110、メタほう酸=250、遊離炭酸=0.8 <H20.11.14分析>

強鹹味+苦味の松之山味に墨を思わせる臭素&イオウがかったアブラ臭の”松之山臭”は”薬湯”の名に恥じない絶品で、一時期中毒症状に陥った筆者は、4年連続して冬場に泊まりました(笑)。

強食塩泉特有のほてりをともなう強烈なお湯は、やはり冬場に真価を発揮するような・・・。

降り積もる雪を眺めながらつかるほてり湯は、ほかには代え難い独特の趣があります。

E138.36.8.095N37.3.43.280

〔 2020/04/04リニューアルUP 〕

〔 2011/09/08UP 〕

【 BGM 】

WIDE OPEN SPACES - John Jarvis

Hey Nineteen - Steely Dan

Emily - Dave Koz

各地の温泉地は、未曾有の客数減に見舞われているのではないでしょうか。

ピークが抑えられ、かつ早急の収束がはかられることを祈っています。

超久しぶりに温泉関連の記事を入れます。

ここ数年、完璧に御朱印&音楽ブログと化していましたが、これから少しづつ、温泉関係記事も入れていきます。

「温泉地巡り」シリーズ、松之山温泉編のリニューアルUPです。

〔松之山温泉について〕

<プロフィール>

越後、妻有の雪ぶかい山あいに湧く松之山温泉は、有馬、草津とともに”日本三大薬湯”に数えられ、ふるくから名湯の誉れ高い湯場です。

松之山温泉の中心は”鷹の湯温泉街”で、周辺に点在する別源泉の、”庚申の湯”、”鏡の湯”、”湯田の湯”などをあわせて松之山温泉郷と称します。

松之山のメイン、鷹の湯(湯本)地区は、湯本川の沢沿いにしっとりと温泉街らしい佇まいをみせています。

中心は共同浴場「鷹の湯」、「千歳」あたり。こぢんまりとした温泉街で端から端まで歩いても10分程度。湯宿は約10軒。

【写真 上(左)】 冬の鷹の湯温泉街入口

【写真 下(右)】 春の鷹の湯温泉街入口

【写真 下(右)】 雪の鷹の湯温泉街-1

【写真 下(右)】 雪の鷹の湯温泉街-2

比較的小規模な宿が多く、全体にまとまりのあるたたずまい。

団体向け大規模旅館がないのでしっとりと落ち着いた雰囲気がただよっています。

(ただし、最近廃業したお宿もありやや淋しくなっている箇所も。)

多くのお宿で日帰り入浴OKなので外湯感覚でまわるのもよいのでは?(ただし、いまは日帰り入浴のハードルが高くなっている模様)

鷹の湯温泉街の道は狭く人通りも多いので、日帰りの場合は温泉街入口の無料公共Pに停めた方がベター。

中心の「鷹の湯」まで歩いても3分程度です。

【写真 上(左)】 鷹の湯2号泉

【写真 下(右)】 湯気あがる湯本川

温泉街上手の湯本川沿いに2号井の温泉やぐらがあり、独特の湯の香をふりまきながらもうもうと湯けむりをあげています。

奇祭、”婿投げ”で有名な薬師堂もこのそばにあります。

【写真 上(左)】 薬師堂

【写真 下(右)】 ”婿投げ”&”すみ塗り”の説明板

【写真 上(左)】 温泉街上手の不動滝

【写真 下(右)】 上手からの温泉街

しかし、火山もない雪深い山里に90℃以上の温泉が涌いているのは何とも不思議な感じ。地下の異常高圧熱水が涌き出る「ジオプレッシャー型温泉」とされています。

【写真 上(左)】 鏡の湯「凌雲閣」

【写真 下(右)】 じょうもんの湯からの展望

”鷹の湯”のほかにも、鏡の湯「凌雲閣」、庚申の湯「植木屋旅館」(廃業情報あり)、兎口温泉 翠の湯「兎口露天風呂 翠の湯」(2013年春廃止)、湯坂の湯「ナステビュウ湯の山」など、個性ゆたかな名湯が点在し、温泉好きにはこたえられないエリアとなっています。

また、鏡の湯「凌雲閣」は木造三層の趣ある建物で、かつて高松宮殿下がご宿泊された名宿として知られています。

【写真 上(左)】 雪降り時のアプローチ

【写真 下(右)】 豪雪に埋もれる「千歳」の露天

■ 松之山の名物

<美人林>

松口エリアにあるの樹齢約100年ほどのブナ林で、ブナの立ち姿が美しいことから「美人林」(びじんばやし)と呼ばれています。周辺は野鳥の宝庫としても知られています。

【写真 上(左)】 美人林

【写真 下(右)】 松之山の野鳥

<棚田>

山間の豪雪の地、松之山には棚田(階段状に連なる水田)がよく残っています。

「狐塚の棚田」は、日本の棚田百選に認定されています。

【写真 上(左)】 棚田-1

【写真 下(右)】 棚田-2

<美味しいもの>

松之山の銘菓としては、ふるくからこしあんを米粉のお餅でくるんだ「しんこもち」が知られています。名物まんじゅうとして「婿投げまんじゅう」もあります。

「はっか糖」は越後塩沢の名物として知られていますが、松之山でも昔からつくられていたようです。はっかはミントの一種で日本には古来”和薄荷”が自生しており、この”和薄荷”をつかってつくられたとされます。国産のミントキャンディです。

山間の豪雪地だけに山の幸には事欠きません。なかでもなめこの質には定評があり、ご当地カレーとして松之山温泉なめこカレーが開発されています。

新潟は味噌の本場ですが、松之山(黒倉集落)にも「山鳩みそ」という貴重な地味噌があります。松之山産の米と麹、新潟県産のエンレイ大豆を使って手作りでつくられる自然熟成・無添加の貴重な味噌で、とくに焼き味噌の風味には定評があるようです。

「しょうゆの実」(しょうゆ豆)は、大豆・白米・大麦などからつくった麹を生醤油で仕込み、もろみとして発酵熟成させる越後の郷土料理です。

松之山では、「山鳩みそ」「しょうゆの実」そして発酵味噌「まんまの味」を”松之山三大発酵食品”として売り出し中のようです。

酒処、越後だけに地酒のレベルは高いです。

とくに上越市浦川原の 新潟第一酒造の山間(やんま)は、松之山ゆかりの銘柄として売り出しに注力しているようです。

私は飲んだことがありませんが、精米がむずかしく廃れてしまった幻の酒米「たかね(高嶺)錦」を復活させて醸したものもあり、人気が高いようです。

ほとんどの特産品は温泉街中ほどにある十一屋商店で買い求めることができます。

【写真 上(左)】 「ちとせ」の夕食

【写真 下(右)】 滝見屋の蕎麦

松之山の名宿「ちとせ」(旧「千歳」)では、里山料理に力を入れ、「棚田鍋」「あんぽ」「湯治豚」「菜々煮」などの名物レシピが楽しめます。

もともと、松之山では鯉料理が名物でしたが、嗜好の変化により鯉料理が苦手な客が増えているようです。松之山の鯉は清水で泳がせるため臭みが抜けるとされ、事前に希望すれば鯉料理を楽しめるお宿もあります。

松之山に逗留する場合など、昼食は温泉街の「滝見屋」で山菜たっぷりの蕎麦を楽しむことができます。

■ 松之山の雪(以前のレポを集約)

松之山は日本有数の豪雪地です。

どれくらいすごいかというと・・・、小千谷79、十日町148、塩沢148、妙高高原213、酸ヶ湯307(全国1位)、山形肘折285(同2位)に対して、松之山284 (2002/02/19現在の積雪深、単位㎝) (「新潟県雪情報システム」、「雪センター」HPより)といった感じで、豪雪で知られる魚沼地方よりいちだんと雪深いところです。

また、旧国鉄駅の積雪ランキング1位は、ひと山越えた飯山線「森宮野原駅」の785㎝なので、やはり第一級の豪雪地帯といえるでしょう。

北信濃には「一里一尺」ということばがあります。これは長野盆地から信濃川(飯山線)に沿って信越国境を進むと、一里(3.9㎞)につき積雪が一尺(30㎝)づつ増えていくというもので、市川健夫博士は、実データを用いてこのことばの裏付けをされています。(雪国文化誌、NHKブックスS55刊)

その積雪がピークを迎えるのが、松之山にもほど近い「森宮野原」駅ということになります。

●豪雪地の代表格として知られる越後湯沢の積雪データ

●おなじく津南のデータ

●松之山のデータ

雪が多い年で、越後湯沢・津南が3m程度、これに対して松之山は4m越えもあり、豪雪で知られる越後湯沢・津南あたりよりさらに約1mほども積雪(最大積雪深)が多いことがわかります。

ここでは、屋根の「雪下ろし」ではなく「雪堀り」というそうです。

日に1mあまりも積ることがあり、5月まで雪が残ります。

でも、雪降りの日でも北西風はよわくそれほど寒くありません。

粒の大きな湿った雪がひらひらと降り、もこもこと積もります。

日本海から近く、背後に東頸城丘陵が北西季節風を受けるように屹立しているので、山雪、里雪どちらでも局地的な大雪となるようです。

【写真 上(左)】 雪の壁

【写真 下(右)】 5月でも残る雪

ここにノーマルタイヤ、ノーチェーンで入るのは完全に自殺行為(というか、まず辿りつけない ^^ )。

雪道運転に自信のない方は鉄道利用がベター。ほとんどの宿でほくほく線「まつだい駅」から送迎有です。

松之山でももっとも雪が多いとみられるのは、東頸城丘陵寄りの天水越、田麦立、中原などで、さらに奥の大厳寺高原は11月から翌5月までの約半年、道路閉鎖により車で到達することはできません。

大厳寺高原の上にある野々海峠(池)あたりはとくに雪が多いらしく、「東頸城丘陵の野々海峠は信越国境にあり、(中略)このあたりでは平年でも8mほど積る。」(雪国文化誌(同上))という情報もあります。

西高東低の冬型の気圧配置がゆるむとき、最後まで雪雲がかかっているのはたしかにこのあたりのようです。

【写真 上(左)】 5月の大厳寺高原

【写真 下(右)】 5月下旬でもこの雪の量(大厳寺高原)

●飯山線の並はずれた豪雪ぶりを実感できる貴重な動画 ↓

【前面展望】 大雪のJR飯山線 十日町→戸狩野沢温泉 164D キハ110-229

(2013-02-11、新潟県津南町で日積雪85cm、→天気図(おそらく里雪型の豪雪時))

とくに33:45 足滝駅~49:15 平滝駅の豪雪がもの凄い。(→飯山線の路線図)

この状況で4分遅れで留めるとは、運転手さん、神業すぎ!

これじゃ車は走れないわな。やっぱり鉄道は雪に強い。

そして、こんな豪雪の地に集落があって人が住んでいるとは、日本人おそるべし。

--------------------------------------

【 松之山入り(2002年2月、松之山初訪時の雪のようす)】

その後、津南へもどり国道353号を北へ(R405は冬期閉鎖)。いよいよ松之山入りです。

折しも雪が激しくなり路面は完全圧雪。

津南と松之山の町境、豊原トンネルを抜けると雪の降り方が変わりました。雪の粒が異常に大きく、雪の固まりが落ちてくるような降り。

道幅がけっこうあるのが救いですが雪の壁の高さは今までで最高。ところどころで3mを超えている感じです。

-------------------------------

小雪で明けた2日目は、朝ぶろを浴び朝餉をとっているうちにみるみる青空に。

さらに豪雪を求めて最奥の集落田麦立へ。

凄いくらいの雪晴れのもと、あちこちで「雪掘り」をしています。

干し物をしたり、日だまりに盆栽が出されていたり、雪国の晴れ間の貴重さが窺い知れます。

奥の大厳寺高原まで除雪が入っていたのでここぞとばかりに突入。

あたりはおそらく4m近い積雪。でも、除雪が速く、路面の雪はかなり消えています。

--------------------------------------

【写真 上(左)】 「鷹の湯」外観

【写真 下(右)】 「鷹の湯」内湯

<歴史>(「まつのやま.com」などを参考)

「700年ほど前の南北朝時代、一羽の鷹が舞い降りて傷ついた羽を休めているのを木こりが見つけ、そこにこんこんと湧く熱泉を発見した」という開湯伝承をもつ古湯で、室町時代には、越後守護上杉家の隠し湯であったという説もあります。

伝承にちなみ「鷹の湯」、「霊鷹の湯」と呼ばれ、その効能の高さは古くから知られていたようです。

江戸時代に入ると湯小屋場と木賃宿を擁する7日一廻りの湯治場の体裁を整え、集められた湯銭で出湯役(一種の税金)を納め、湯小屋や薬師堂の維持・補修の費用に充てていたとされます。

なお、松之山温泉の守護神として少彦名命が祀られていたという伝承があるようです。

また、温泉守護とされた薬師如来の系譜は、現在も山手の「薬師堂」に伝わっているようです。

【写真 上(左)】 鷹の湯の説明板

【写真 下(右)】 温泉番付

庶民のあいだに”温泉ブーム”が訪れた江戸中期以降、松之山はいよいよその名を高め、温泉番付でも前頭上位あたりの常連でした。

越後でこれより上に位置づけられた湯場はほとんどみられず、越後第一の名湯であったことがうかがわれます。

明治期の泉源所有権騒動、昭和29年8月の大火など波乱の歴史を辿りながらも、その薬湯の名声は衰えることなく現在に至り、広く浴客を集めています。

【写真 上(左)】 「和泉屋」内湯

【写真 下(右)】 松之山最強と思われる「千歳」家族風呂の湯口

<温泉>

平成17年3月現在の県作成の「温泉利用状況報告書」によると、松之山温泉で利用源泉11(内 自噴10、動力1)、湧出量自噴257L/min、動力168L/min、宿泊施設数16となっています。

情報を整理してみると、

1.鷹の湯(1号・2号・3号)

「鷹の湯共同浴場」、「ひなの宿 千歳」、「和泉屋」など”鷹の湯温泉街”各宿。「旅館明星」は3号泉単独利用です。

Na・Ca-Cl温泉 85.5℃ pH=7.5 総計=14.98 〔1号・2号・3号混合泉/共〕

Na・Ca-Cl温泉 84.0℃ pH=7.3 総計=14.75 〔1号・2号混合泉(以前)/共〕

4.鏡の湯(・鷹の湯3号)

「凌雲閣」

Na・Ca-Cl温泉 98℃ 〔鏡の湯/自〕

5.庚申の湯 (廃業のWeb情報あり)

「植木屋旅館」

含ホウ酸土硫食塩泉? 37℃ pH=8 〔庚申の湯/自〕

6.兎口温泉 翠の湯 (廃業のWeb情報あり)

「兎口露天風呂 翠の湯」

Na・Ca-Cl温泉 72.1℃ pH=7.6 総計=14.34 〔兎口1号/自〕

7.湯田の湯

「渋海リバーサイド ゆのしま」

泉質不明 25℃ pH=8.8 ER=1.45 〔湯田の湯/自〕

8.じょうもんの湯

「おふくろ館」

単純硫黄冷鉱泉(Na・Mg-HCO3・SO4型) 13.0℃ pH=7.8 総計=0.46 TS=3.9 〔じょうもんの湯/自〕

9.湯坂の湯

「ナステビュウ湯の山」

Na・Ca-Cl温泉 95℃ pH=7.6 総計=15.42 〔湯坂温泉/自〕

10.まきばの湯

「ばーどがーでん」

単純鉄冷鉱泉(Fe-HCO3型) 12.1℃、pH=6.6、2.0L/min自然湧出、成分総計=111.5mg/kg 〔まきばの湯/自〕

【写真 上(左)】 鷹ノ湯3号の湯色(旅館 明星)

【写真 下(右)】 鏡の湯の湯口&湯色(凌雲閣)

11の利用源泉のうち、上記のとおり10までは比定できますが、のこる1源泉が不明。

名湯並び立つ松之山だけに気になるところですが、下記の情報を照合してみると、

http://www.city.tokamachi.niigata.jp/site/reiki_int/reiki_honbun/r106RG00000628.html

http://www.pref.niigata.lg.jp/tokamachi_kenkou/1265576492447.html

http://www.matsunoyama.com/modules/info/index.php?content_id=36

・松之山4号(十日町市松之山湯本539番地1)

・兎口1号(十日町市松之山兎口346番地)

が該当する可能性があります。

※ 入湯リスト

【写真 上(左)】 湯坂温泉 「ナステビュウ湯の山」

【写真 下(右)】 兎口温泉 「翠の湯」

昭和初期まで、松之山温泉は旧?”鷹の湯”源泉1本に依存していたものとみられます。

昭和12年、天水越で「鏡の湯」の掘削に成功、翌13年には湯本(鷹の湯地区)でも掘削に成功し安定した供給が可能になったようです。(1号井、深度170m、開発時92℃、62.3L/min)

昭和39年、湯宿の増加に対応するため2号井が掘削され湧出に成功(2号井、深度264m、開発時90℃、360L/min)、この2号井は温泉街のおく、湯本川沿いで湯煙を上げているものです。

【写真 上(左)】 庚申の湯 「植木屋旅館」

【写真 下(右)】 棚田

以降、”鷹の湯”共同泉は1号・2号混合泉が利用されてきましたが、平成19年8月、上湯地内で新源泉3号井の掘削に成功、以降、共同泉は1号・2号・3号の混合泉となっています。(3号井、深度1,301m、開発時92℃、600L/min)

〔鷹の湯3号泉(松之山温泉バイナリー発電)について〕

鷹の湯3号井は鷹の湯1号・2号の補完源泉として、温泉街から1㎞ほど離れた上湯地内に掘削され、平成19年8月に自噴の湧出を得ました。

掘削後の調査では湧出量(最大)624L/min、井戸を絞って湧出量は260L/min。源泉は減圧所で温泉街での使用量とのバランスをとり、温泉街へ埋設配湯管で送湯、不要分は河川へ排出されていました。

【写真 上(左)】 3号源泉遠景

【写真 下(右)】 3号源泉

その排出量は平成21年11月の調査時において130L/min(温泉街への送湯量は約130L/min)でした。

発電導入可能性検討資料によると「源泉3号からの湧出量を411L/minに増加させることで、バイナリー地熱発電システム*(送湯端:50kW、年間送電量:416MWh)を導入可能」としています。

松之山温泉での温泉発電システムの開発と実証事業は、平成22年度~24年度の3年間実施されましたが、ここから考えると、温泉街へは地熱発電による温度低下を受けない130L/minが供給されていたものとみられます。

このWeb記事には「浴用には使えず捨てていた熱水に加えて大気に捨てている余剰蒸気を利用することで、源泉3号からの湧出量をほとんど増やさずに、発電設備へ水温98度、毎分388リットルの温泉水に匹敵する熱量を供給しようというものです。」という記載があります。

*)80~150℃の蒸気や熱水を熱源として、アンモニアなど、低沸点の媒体を加熱・蒸発させて、その蒸気でタービンを回し発電するもの。2つの媒体(水と低沸点媒体)を利用することからバイナリーと呼んでいます。

通常の蒸気発電に使われる地熱より低い温度、または、小規模な蒸気・熱水が利用可能で、温泉井に適用できる可能性があります。新潟県資料より

【写真 上(左)】 川に捨てられる熱水

【写真 下(右)】 バイナリー発電の説明

ここで気になるのは「発電設備へ水温98度、毎分388リットルの温泉水に匹敵する熱量を供給」するために、「湧出量を411L/minに増加」していたのか、それとも「湧出量は260L/minのままで、大気に捨てている余剰蒸気を利用」していたのかということです。

温泉関係者のWebUP記事などをみると「捨てていた温泉の熱水を利用する」という認識があるようなので、後者だとは思いますが、何となく気になります。

素人的素朴な疑問ですが、湧出量(最大)624L/minで、温泉街への必要送湯量が130L/minであれば、井戸を130L/minまで絞れば「河川に捨てる」こともないのでは?

異常高圧自噴で湧出量を260L/minまでしか絞れないということであれば、どうしても余ってしまう130mlを発電に充てることは理にかなっているとも思いますが・・・。

ただしその場合も経済性はあるのかな?(この資料を読む限りかなり収支は厳しそうな感じもしますが)

松之山温泉(鷹の湯井系列)はジオプレッシャー型の化石海水温泉とみなされ、その賦存量は有限(=いつかは枯渇する)であるとされています。

そうであれば、「薬湯」とも称される希有の源泉、できる限り大切に扱ってほしいような気がします。

なお、十日町市発表資料(H22.4.19)では、この発電実証試験は、「平成21年度に新潟県が実施した『バイナリー地熱発電導入可能性調査』で有望な温泉として選ばれ、地元の意向を確認して実証研究を行うこととなった。」との経緯が説明されています。

十日町市の最新情報によると、「松之山温泉「鷹の湯3号源泉」を活用した地熱発電事業について、平成31年3月27日付けで締結した基本協定に基づき、発電事業を実施する特別目的会社「松之山温泉合同会社 地・EARTH(ジアス)」が設立されたことから、事業契約を締結しました。」とあります。

発電出力は210キロワット、一般家庭約300世帯に相当する年間124万キロワットアワーの電力を売電し、契約期間は令和元年12月24日から20年間とのことです。

<松之山温泉1号泉>

Na・Ca-塩化物温泉 84.0℃、pH=7.3、60L/min掘削自噴、成分総計=14.75g/kg

Na^+=3412mg/kg (58.20mval%)、Ca^2+=2013 (39.37)、Fe^2+=0.5

F^-=2.3、Cl^-=8656 (98.73)、Br^-=25.7、I^-=4.4

陽イオン計=5565 (255.0mval)、陰イオン計=8832 (247.3mval)

メタけい酸=79.3、メタほう酸=242.0、遊離炭酸=36.0 <S57.11.30分析>

<松之山温泉2号泉>

Na・Ca-塩化物温泉 92.4℃、pH=7.6、93L/min掘削自噴、成分総計=15.71g/kg

Na^+=3496mg/kg (57.65mval%)、Ca^2+=2097 (39.65)、Fe^2+=0.2

F^-=2.8、Cl^-=9367 (98.89)、Br^-=27.5、I^-=3.3

陽イオン計=5752 (263.6mval)、陰イオン計=9534 (267.1mval)

メタけい酸=67.6、メタほう酸=349.5、遊離炭酸=3.2 <S57.11.30分析>

<松之山温泉3号泉>

Na・Ca-塩化物温泉 97.5℃、pH=7.7、200L/min掘削自噴、成分総計=16095mg/kg

Na^+=3700mg/kg (60mval%)、Ca^2+=2100 (37)、Fe^2+=0.04

F^-=2.9、Cl^-=9500 (99)、Br^-=28、I^-=7.3

陽イオン計=6032 (266.9mval)、陰イオン計=9623 (272.3mval)

メタけい酸=170、メタほう酸=270、遊離炭酸=0.2 <H20.11.14分析>

<松之山温泉1号・2号・3号混合泉>

Na・Ca-塩化物温泉 88.7℃、pH=7.8、882L/min 掘削自噴、成分総計=16257mg/kg

Na^+=3781mg/kg (59.77mval%)、Ca^2+=2043 (37.05)、Fe^2+=0.0

F^-=2.8、Cl^-=9514 (98.68)、Br^-=35.0、I^-=5.8

陽イオン計=6085.9 (275.1mval)、陰イオン計=9712.8 (271.9mval)

メタけい酸=169.5、メタほう酸=287.4、遊離炭酸=1.7 <H30.10.15分析>

<松之山温泉1号・2号・3号混合泉>(旧データ)

Na・Ca-塩化物温泉 85.5℃、pH=7.5、掘削自噴、成分総計=14979mg/kg

Na^+=3500mg/kg (60mval%)、Ca^2+=1900 (38)、Fe^2+=0.03、F^-=2.8、Cl^-=8900 (99)、Br^-=25、I^-=10、陽イオン計=5593 (251mval)、陰イオン計=9025 (252mval)、メタけい酸=110、メタほう酸=250、遊離炭酸=0.8 <H20.11.14分析>

強鹹味+苦味の松之山味に墨を思わせる臭素&イオウがかったアブラ臭の”松之山臭”は”薬湯”の名に恥じない絶品で、一時期中毒症状に陥った筆者は、4年連続して冬場に泊まりました(笑)。

強食塩泉特有のほてりをともなう強烈なお湯は、やはり冬場に真価を発揮するような・・・。

降り積もる雪を眺めながらつかるほてり湯は、ほかには代え難い独特の趣があります。

E138.36.8.095N37.3.43.280

〔 2020/04/04リニューアルUP 〕

〔 2011/09/08UP 〕

【 BGM 】

WIDE OPEN SPACES - John Jarvis

Hey Nineteen - Steely Dan

Emily - Dave Koz

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

〔 温泉地巡り 〕 伊豆山温泉

あけましておめでとうございます。

なかなか時間がとれませんが、今年はなんとかUPのペースを上げたいと思っています。(と、毎年こんなことを言っている・・・)

温泉地巡りの伊豆山温泉編をリニューアルUPします。

<プロフィール>

伊豆山温泉は、湯河原と熱海のあいだにある由緒ある温泉地です。

7件ほどある湯宿は海側に集まり、山側には公共系施設、保養施設や別荘地が点在して、歓楽的な色彩の少ない落ち着きのあるたたずまいをみせています。

海側にある泉源”走り湯”が有名ですが、山側にも多くの泉源があってバラエティ豊かな泉質が楽しめます。

【写真 上(左)】 熱海方面から中心部

【写真 下(右)】 山側、般若院そばの泉源

【写真 上(左)】 逢初橋

【写真 下(右)】 逢初橋バス停

神仏習合の古刹として名高い伊豆山神社をはじめ、源頼朝公と北条政子が初めて出逢ったといわれる逢初橋、真言宗の古刹、走湯山般若院など歴史の香り高いみどころが点在しています。

【写真 上(左)】 逢初地蔵尊と路地

【写真 下(右)】 伊豆山漁港と相模湾

伊豆山神社あたりからのたおやかな相模湾の眺望は、頼朝公と北条政子がこれを眺めながら恋を語ったと伝えられるほどです。

【写真 上(左)】 伊豆山神社

【写真 下(右)】 伊豆山上方からの眺め

統計などでは熱海温泉に含まれていることもありますが、熱海とは独立した観光協会・旅館組合があります。

泉質に定評のあるふたつの共同浴場は一般にも開放されていますが、えらくわかりにくくてマニア向き。(筆者註:山側にあった共同浴場「般若院浴場」は、平成17年春に閉鎖・取り壊しとなり、現在はすこし下手に足湯が設置されています。)

比較的高級な宿が多いですが、最近はリーズナブルな料金設定をするお宿もあり、以前よりは敷居が低くなっています。

<歴史>

伊豆山温泉の象徴”走り湯”は、約1200年前の奈良時代養老年間の発見と伝えられ、日本三大古泉(諸説あり、道後、有馬、さはこの湯(いわき湯本)、南紀白浜などがあげられる)のひとつとして数えられます。

全国でも珍しい横穴式源泉で、山腹から湧き出たお湯が海へと走るように流れ落ちるさまから”走り湯”と名づけられたといわれ、源頼朝公が旗揚げ前に湯治した湯とも伝えられています。

【写真 上(左)】 走湯神社

【写真 下(右)】 走り湯入口

~ 走り湯伝説 ~ (うみのホテル中田屋「走り湯資料館」掲示類より抜粋集約)

平治の乱に破れた源義朝の三男、頼朝は伊豆のひるが小島に流された。頼朝は伊豆山をこよなく愛し、伊豆山権現の加護のもと、この走り湯で湯治の日々を送っていた。

源氏ゆかりの人々から源氏再興を求められた頼朝は、走り湯のすぐ前の岩風呂から日の出を見て力を得、旗揚げを決意しついに日の本の統一を成し得た。

このことから、新しく物事を始める時、この走り湯に入って決意し、新たに出発すれば大願成就すると今日まで言い伝えられている。

-------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 国道から浜浴場

【写真 下(右)】 国道から伊豆山神社参道

伊豆山のお湯は病を治し長寿に効験があるとされ、古くから神格化されて信仰の対象となっていました。山側にある伊豆山神社は、役小角(走り湯の開湯伝承にも関わられている)とふかいゆかりをもつ修験道の霊場で、走湯山走湯(伊豆)大権現と呼ばれて古くから信仰を集めました。

伊豆山神社境内の説明板に、「後白河法皇の御撰による梁塵秘抄(りょうじんひしょう)に『四方の霊験所は、伊豆の走湯(伊豆山神社を指す)、信濃の戸隠、駿河の富士山、伯耆の大山』と著され」とあり、はるか古からわが国第一級のパワースポットであったことがうかがわれます。

【写真 上(左)】 伊豆山神社境内

【写真 下(右)】 伊豆山神社の御朱印

なお、走湯(伊豆)大権現はかつて神仏混淆の霊場でしたが、太閤秀吉の小田原攻めにより多くの堂宇が焼亡。のちに別当寺であった蜜厳院が再建され、徳川家康公により走湯山般若院の院号が贈られて、真言宗伊豆派の名刹として関東一円に大きな勢力を誇ったとされています。

明治の廃仏毀釈により、この地は伊豆山神社となり、走湯山般若院は少しく離れた現在の場所に移転しました。伊豆山屈指の名湯「旧 般若院浴場」は走湯山般若院のすぐ下にあって、現在は「般若院の足湯」となっています。

【写真 上(左)】 走湯山般若院

【写真 下(右)】 山号の扁額

【写真 上(左)】 参道脇にも泉源?

【写真 下(右)】 走湯山般若院の御朱印

また、伊豆山神社では毎年11月10日、列格記念日祭に併せて伊豆山温泉の源泉を御献湯する温泉感謝祭が執り行なわれています。

このように、今に至る伊豆山神社や別当寺と温泉の浅からぬ関係をみても、走湯大権現と温泉の強いかかわりを感じざるを得ません。

鎌倉期を代表する歌人としても知られる源実朝公は二所詣の折、この地で

~ はしりゆの神とはむへそいひけらしはやきしるしのあれはなりけり ~

など三首を詠み「金槐和歌集」に収められています。

鎌倉時代以降は、二所詣(走湯権現と箱根権現、のちに三島明神が加わる)が広まり、多くの参詣客で賑わいました。

【写真 上(左)】 伊豆山浜からつづく階段(参道)

【写真 下(右)】 参道の説明板

前出の資料館掲示の古絵図をみると、伊豆山浜からはじまる伊豆山神社の参道(階段)は温泉場を抜けて本殿までつづいており、温泉場じたいが門前町の体をなしていたことがうかがわれます。

ちなみに、伊豆山浜から本殿前に至る伊豆山神社への参道(階段)はコンクリート化されながらも現在まで残り、平成22年2月に実施された地元関係者の調査によると837段の段数が確認されています。

なお、走湯神社は伊豆山浜から16段目に当たっています。

【写真 上(左)】 足湯と走り湯

【写真 下(右)】 湧出口の碑

江戸期以前は熱海の中心とされていたという文献もあり、江戸期も熱海のなかに含まれていたようで、”走り湯”は”大湯”とともに熱海を代表する源泉とされ、湯治に来た大名は必ず見物したといわれています。

なお、資料館の掲示資料によると、かつて、相模屋(濱田氏)、中田屋(中田氏)、古屋、江島屋(前田氏)、伊豆山屋、井ノ口屋、伊豆屋(中田氏)、うめや(多田氏)、若松屋(大木氏)、海老屋(湯原氏)などの宿があり、現存するお宿に系譜がつながるものもみられます。

歴代領主や徳川家康公の来訪を受け、明治期には皇室の御料温泉になっており、非常に格式の高い温泉であったことがうかがわれます。

また、走り湯と走湯(伊豆)大権現は「講」の修行場としても知られ、ここに集う行者たちは役小角の入湯伝承にあやかり「無垢霊場 大悲心水 沐浴罪滅 六根清浄」と唱えつつ入湯したそうです。

<温泉>

平成15年の熱海温泉組合の調査によると伊豆山地区には実に106ヶ所の温泉井(利用数は62ヶ所)があって、平均湧出量は55.3L/min、温泉の平均温度は60.2℃となっています。往時は日約7千石(900L/min)もの湧出量を誇ったと伝えられる”走り湯”は、昭和39年に枯渇しましたが、昭和45年の増掘により復活し現在に至っています。

なお、伊豆山温泉観光協会・伊豆山温泉旅館組合公式Webによると、「現在でも70度のお湯が毎分170L湧き出し」ているそうです。

また、「熱海伊豆山温泉には、114本の源泉があり、伊豆山温泉組合の手により管理されています。」とも掲載されています。

伊豆山温泉の泉源は伊豆山浜から山手の七尾あたりまで広く濃密に分布し、山側の源泉は、海側の土類食塩泉系に対して、おおむね硫酸塩泉系か単純温泉系のようです。

【写真 上(左)】 走り湯の上

【写真 下(右)】 走り湯の足湯

現在、走り湯(伊豆山1号泉)は第二走り湯(同78号泉)などと混合され、”走り湯混合泉”として共同配湯されている可能性がありますが、走り湯直上の泉源配湯口には下記の施設名の掲示がありました。

観事協/水葉亭/蓬莱/偕楽園/中田屋

偕楽園のWebによると、第二走り湯は走り湯神社より50mほどの場所に、昭和38年掘削されたもの。(筆者註:おそらく漁港そばとみられる)

「ここはかつて、走り湯神社から伊豆山神社へ上がる神馬の洗い場であったため、『馬の湯』」(同Web)とも称するようです。

また、ニューさがみやのWebには、「犬の湯と馬の湯の源泉を総称して走り湯と呼ばれております。」とあるので、走り湯(伊豆山1号泉)は「犬の湯」と呼ばれているのかもしれません。

※走り湯のレポ

【写真 上(左)】 走り湯の内部-1

【写真 下(右)】 走り湯の内部-2

現在”走り湯”(伊豆山1号泉)に確実に浸かれるのは平成22年8月に走り湯のよこに新設された「走り湯の足湯」ですが、偕楽園のWebをみるとここの大浴場でも伊豆山1号泉の単独使用をしているようです。

走り湯は土類食塩泉ベースながら相当量の硫酸塩を含み、これが作用してかつよい浴感と温まり感があります。

湯づかいのいい浴場では、浴場にいるだけで熱気を感じとるほどの力感あふれるお湯です。

【写真 上(左)】 般若院浴場の跡地

【写真 下(右)】 新設された般若院の足湯

名湯の誉れ高かった「般若院浴場」でつかわれていた源泉(伊豆山56号泉)は、「2009年7月のリニューアル工事により、般若の湯は別途新しく掘削し」(ニューさがみやWeb)とありますが、「般若院の足湯」のお湯をみるかぎり泉質に大きな変化はなさそうです。

なお、伊豆山温泉観光協会・伊豆山温泉旅館組合公式Webには「伊豆山にこんな共同浴場がありましたの気持ちよりUPしてあります」の註釈とともに、いまなお「般若院浴場」の紹介がされており、この浴場のもっていた存在感の強さが偲ばれます。

【写真 上(左)】 般若院の泉源

【写真 下(右)】 足湯に直引きです

各種資料ややませみさんの資料を総合すると、代表施設の使用源泉は下記のようです。

〔浜浴場(共同浴場)〕

■走り湯混合泉 (※掲示は下記)

□S-78 (第2走り湯) Ca・Na-Cl 71.6℃ 総成分=9242.1mg/kg

【写真 上(左)】 浜浴場

【写真 下(右)】 浜浴場の浴槽

〔ホテルニューさがみや〕

■走り湯混合泉

■S-50(321050)? Ca・Na-SO4・Cl 64.0℃

■S-56 (般若院温泉/(新)般若の湯) Ca・Na-SO4・Cl 63℃ 総計=1.733g/kg

■S-63(321063) (逢初の湯) Na・Ca-SO4・Cl 70.3℃ 総計=1.726g/kg

〔うみのホテル中田屋〕

■走り湯混合泉 (※掲示は下記)

□S-78 (第二走り湯) Ca・Na-Cl 71.6℃ 総計=10.18g/kg

【写真 上(左)】 中田屋

【写真 下(右)】 中田屋の足湯「あしりゆ」

〔ホテル水葉亭〕

■S-46(321046/敷地内自家) 65.0℃

■S-1 (走り湯) Ca・Na-Cl 68.8℃ TSM(溶存計)=12.280g/kg

■S-78 (第二走り湯) Ca・Na-Cl 71.6℃ 総計=10.18g/kg

■S-43 (所在:伊豆山字中尾)

■S-47 69.5℃

■S-58 Ca・Na-SO4・Cl 74.7℃ TSM=2.349g/kg

■S-86 (所在:伊豆山字猪洞) 67.6℃

(※掲示は下記)

●王朝大浴殿

□混合温泉(伊豆山43.46.58.47.1.78.86号泉) Ca・Na-Cl 60.6℃ 総成分=7.530g/kg

□含食塩-芒硝泉(Na・Ca-SO4・Cl)* 泉温不明 総計=1874mg/kg *)筆者追記

●展望大浴場/露天

□混合温泉【新月通りのタンク】(伊豆山43.46.58号泉) Ca・Na-Cl 62.8℃ 総成分=9.313g/kg

【写真 上(左)】 水葉亭

【写真 下(右)】 水葉亭の絶景露天

〔星野リゾート 界 熱海 (旧 蓬莱)/ヴィラ・デル・ソル〕

■S-1(321001) (走り湯) Ca・Na-Cl 68.8℃ TSM(溶存計)=12.280g/kg 他

〔偕楽園〕

■走り湯混合泉 (※掲示は下記)

□S-1 (走り湯) Ca・Na-Cl 68.8℃ 総成分=12.31g/kg

□S-78 (第二走り湯) Ca・Na-Cl 71.6℃ 総計=10.18g/kg

■S-63(321063) (逢初の湯) Na・Ca-SO4・Cl 70.3℃ 総計=1.726g/kg

【写真 上(左)】 偕楽園

【写真 下(右)】 偕楽園の内湯

〔ラビスタ伊豆山〕

■S-62 (321062/自家) (伊豆山62号) Ca・Na-SO4・Cl 72.2℃ 総計=1.823g/kg

【写真 上(左)】 ラビスタ伊豆山の内湯

【写真 下(右)】 ラビスタ伊豆山の露天

〔ハートピア熱海(旧 ウェルハートピア熱海)〕

■S-28(321028) (岩間2号) Ca・Na-SO4・Cl 56.2℃ TSM=1.789g/kg

■S-29(321029) (板東温泉) 単純温泉(Na・Ca-SO4・Cl型) 47.8℃ TSM=0.573g/kg (※掲示は下記)

<伊豆山28号、29号混合泉>

単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型) 53.2℃ 総成分=883.7mg/kg

【写真 上(左)】 ウェルハートピア熱海

【写真 下(右)】 ウェルハートピアの内湯

〔「般若院浴場」(2005年4月閉鎖)〕 ※下記は営業時のデータ

■S-56 (伊豆山56号) Ca・Na-SO4・Cl 63.0℃ 総計=1.733g/kg

【写真 上(左)】 今はなき般若院浴場

【写真 下(右)】 般若院浴場の浴室

〔参考〕

■走り湯・第2走り湯の混合泉 Ca・Na-Cl 62.1℃ 総成分=12084.183mg/kg

※各施設のレポリストは→こちら

【写真 上(左)】 走り湯泉源のものすごい析出

【写真 下(右)】 張り巡らされる送湯管

なお、伊豆山温泉観光協会・伊豆山温泉旅館組合Webによると、毎年2月に実施される温泉実態調査より、「伊豆山の宿泊施設で使用する各源泉の温度は56.0~72,1℃を記録し、平均値は66.7℃となります。」とのことで、堂々たる高温泉の温泉地であることがわかります。

走り湯に代表される土類食塩泉だけでなく、硫酸塩泉や般若院の明礬緑礬泉的なお湯までバラエティゆたかなお湯を揃える伊豆山は、やはり東伊豆屈指の名湯だと思います。

【 BGM 】

なかなか時間がとれませんが、今年はなんとかUPのペースを上げたいと思っています。(と、毎年こんなことを言っている・・・)

温泉地巡りの伊豆山温泉編をリニューアルUPします。

<プロフィール>

伊豆山温泉は、湯河原と熱海のあいだにある由緒ある温泉地です。

7件ほどある湯宿は海側に集まり、山側には公共系施設、保養施設や別荘地が点在して、歓楽的な色彩の少ない落ち着きのあるたたずまいをみせています。

海側にある泉源”走り湯”が有名ですが、山側にも多くの泉源があってバラエティ豊かな泉質が楽しめます。

【写真 上(左)】 熱海方面から中心部

【写真 下(右)】 山側、般若院そばの泉源

【写真 上(左)】 逢初橋

【写真 下(右)】 逢初橋バス停

神仏習合の古刹として名高い伊豆山神社をはじめ、源頼朝公と北条政子が初めて出逢ったといわれる逢初橋、真言宗の古刹、走湯山般若院など歴史の香り高いみどころが点在しています。

【写真 上(左)】 逢初地蔵尊と路地

【写真 下(右)】 伊豆山漁港と相模湾

伊豆山神社あたりからのたおやかな相模湾の眺望は、頼朝公と北条政子がこれを眺めながら恋を語ったと伝えられるほどです。

【写真 上(左)】 伊豆山神社

【写真 下(右)】 伊豆山上方からの眺め

統計などでは熱海温泉に含まれていることもありますが、熱海とは独立した観光協会・旅館組合があります。

泉質に定評のあるふたつの共同浴場は一般にも開放されていますが、えらくわかりにくくてマニア向き。(筆者註:山側にあった共同浴場「般若院浴場」は、平成17年春に閉鎖・取り壊しとなり、現在はすこし下手に足湯が設置されています。)

比較的高級な宿が多いですが、最近はリーズナブルな料金設定をするお宿もあり、以前よりは敷居が低くなっています。

<歴史>

伊豆山温泉の象徴”走り湯”は、約1200年前の奈良時代養老年間の発見と伝えられ、日本三大古泉(諸説あり、道後、有馬、さはこの湯(いわき湯本)、南紀白浜などがあげられる)のひとつとして数えられます。

全国でも珍しい横穴式源泉で、山腹から湧き出たお湯が海へと走るように流れ落ちるさまから”走り湯”と名づけられたといわれ、源頼朝公が旗揚げ前に湯治した湯とも伝えられています。

【写真 上(左)】 走湯神社

【写真 下(右)】 走り湯入口

~ 走り湯伝説 ~ (うみのホテル中田屋「走り湯資料館」掲示類より抜粋集約)

平治の乱に破れた源義朝の三男、頼朝は伊豆のひるが小島に流された。頼朝は伊豆山をこよなく愛し、伊豆山権現の加護のもと、この走り湯で湯治の日々を送っていた。

源氏ゆかりの人々から源氏再興を求められた頼朝は、走り湯のすぐ前の岩風呂から日の出を見て力を得、旗揚げを決意しついに日の本の統一を成し得た。

このことから、新しく物事を始める時、この走り湯に入って決意し、新たに出発すれば大願成就すると今日まで言い伝えられている。

-------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 国道から浜浴場

【写真 下(右)】 国道から伊豆山神社参道

伊豆山のお湯は病を治し長寿に効験があるとされ、古くから神格化されて信仰の対象となっていました。山側にある伊豆山神社は、役小角(走り湯の開湯伝承にも関わられている)とふかいゆかりをもつ修験道の霊場で、走湯山走湯(伊豆)大権現と呼ばれて古くから信仰を集めました。

伊豆山神社境内の説明板に、「後白河法皇の御撰による梁塵秘抄(りょうじんひしょう)に『四方の霊験所は、伊豆の走湯(伊豆山神社を指す)、信濃の戸隠、駿河の富士山、伯耆の大山』と著され」とあり、はるか古からわが国第一級のパワースポットであったことがうかがわれます。

【写真 上(左)】 伊豆山神社境内

【写真 下(右)】 伊豆山神社の御朱印

なお、走湯(伊豆)大権現はかつて神仏混淆の霊場でしたが、太閤秀吉の小田原攻めにより多くの堂宇が焼亡。のちに別当寺であった蜜厳院が再建され、徳川家康公により走湯山般若院の院号が贈られて、真言宗伊豆派の名刹として関東一円に大きな勢力を誇ったとされています。

明治の廃仏毀釈により、この地は伊豆山神社となり、走湯山般若院は少しく離れた現在の場所に移転しました。伊豆山屈指の名湯「旧 般若院浴場」は走湯山般若院のすぐ下にあって、現在は「般若院の足湯」となっています。

【写真 上(左)】 走湯山般若院

【写真 下(右)】 山号の扁額

【写真 上(左)】 参道脇にも泉源?

【写真 下(右)】 走湯山般若院の御朱印

また、伊豆山神社では毎年11月10日、列格記念日祭に併せて伊豆山温泉の源泉を御献湯する温泉感謝祭が執り行なわれています。

このように、今に至る伊豆山神社や別当寺と温泉の浅からぬ関係をみても、走湯大権現と温泉の強いかかわりを感じざるを得ません。

鎌倉期を代表する歌人としても知られる源実朝公は二所詣の折、この地で

~ はしりゆの神とはむへそいひけらしはやきしるしのあれはなりけり ~

など三首を詠み「金槐和歌集」に収められています。

鎌倉時代以降は、二所詣(走湯権現と箱根権現、のちに三島明神が加わる)が広まり、多くの参詣客で賑わいました。

【写真 上(左)】 伊豆山浜からつづく階段(参道)

【写真 下(右)】 参道の説明板

前出の資料館掲示の古絵図をみると、伊豆山浜からはじまる伊豆山神社の参道(階段)は温泉場を抜けて本殿までつづいており、温泉場じたいが門前町の体をなしていたことがうかがわれます。

ちなみに、伊豆山浜から本殿前に至る伊豆山神社への参道(階段)はコンクリート化されながらも現在まで残り、平成22年2月に実施された地元関係者の調査によると837段の段数が確認されています。

なお、走湯神社は伊豆山浜から16段目に当たっています。

【写真 上(左)】 足湯と走り湯

【写真 下(右)】 湧出口の碑

江戸期以前は熱海の中心とされていたという文献もあり、江戸期も熱海のなかに含まれていたようで、”走り湯”は”大湯”とともに熱海を代表する源泉とされ、湯治に来た大名は必ず見物したといわれています。

なお、資料館の掲示資料によると、かつて、相模屋(濱田氏)、中田屋(中田氏)、古屋、江島屋(前田氏)、伊豆山屋、井ノ口屋、伊豆屋(中田氏)、うめや(多田氏)、若松屋(大木氏)、海老屋(湯原氏)などの宿があり、現存するお宿に系譜がつながるものもみられます。

歴代領主や徳川家康公の来訪を受け、明治期には皇室の御料温泉になっており、非常に格式の高い温泉であったことがうかがわれます。

また、走り湯と走湯(伊豆)大権現は「講」の修行場としても知られ、ここに集う行者たちは役小角の入湯伝承にあやかり「無垢霊場 大悲心水 沐浴罪滅 六根清浄」と唱えつつ入湯したそうです。

<温泉>

平成15年の熱海温泉組合の調査によると伊豆山地区には実に106ヶ所の温泉井(利用数は62ヶ所)があって、平均湧出量は55.3L/min、温泉の平均温度は60.2℃となっています。往時は日約7千石(900L/min)もの湧出量を誇ったと伝えられる”走り湯”は、昭和39年に枯渇しましたが、昭和45年の増掘により復活し現在に至っています。

なお、伊豆山温泉観光協会・伊豆山温泉旅館組合公式Webによると、「現在でも70度のお湯が毎分170L湧き出し」ているそうです。

また、「熱海伊豆山温泉には、114本の源泉があり、伊豆山温泉組合の手により管理されています。」とも掲載されています。

伊豆山温泉の泉源は伊豆山浜から山手の七尾あたりまで広く濃密に分布し、山側の源泉は、海側の土類食塩泉系に対して、おおむね硫酸塩泉系か単純温泉系のようです。

【写真 上(左)】 走り湯の上

【写真 下(右)】 走り湯の足湯

現在、走り湯(伊豆山1号泉)は第二走り湯(同78号泉)などと混合され、”走り湯混合泉”として共同配湯されている可能性がありますが、走り湯直上の泉源配湯口には下記の施設名の掲示がありました。

観事協/水葉亭/蓬莱/偕楽園/中田屋

偕楽園のWebによると、第二走り湯は走り湯神社より50mほどの場所に、昭和38年掘削されたもの。(筆者註:おそらく漁港そばとみられる)

「ここはかつて、走り湯神社から伊豆山神社へ上がる神馬の洗い場であったため、『馬の湯』」(同Web)とも称するようです。

また、ニューさがみやのWebには、「犬の湯と馬の湯の源泉を総称して走り湯と呼ばれております。」とあるので、走り湯(伊豆山1号泉)は「犬の湯」と呼ばれているのかもしれません。

※走り湯のレポ

【写真 上(左)】 走り湯の内部-1

【写真 下(右)】 走り湯の内部-2

現在”走り湯”(伊豆山1号泉)に確実に浸かれるのは平成22年8月に走り湯のよこに新設された「走り湯の足湯」ですが、偕楽園のWebをみるとここの大浴場でも伊豆山1号泉の単独使用をしているようです。

走り湯は土類食塩泉ベースながら相当量の硫酸塩を含み、これが作用してかつよい浴感と温まり感があります。

湯づかいのいい浴場では、浴場にいるだけで熱気を感じとるほどの力感あふれるお湯です。

【写真 上(左)】 般若院浴場の跡地

【写真 下(右)】 新設された般若院の足湯

名湯の誉れ高かった「般若院浴場」でつかわれていた源泉(伊豆山56号泉)は、「2009年7月のリニューアル工事により、般若の湯は別途新しく掘削し」(ニューさがみやWeb)とありますが、「般若院の足湯」のお湯をみるかぎり泉質に大きな変化はなさそうです。

なお、伊豆山温泉観光協会・伊豆山温泉旅館組合公式Webには「伊豆山にこんな共同浴場がありましたの気持ちよりUPしてあります」の註釈とともに、いまなお「般若院浴場」の紹介がされており、この浴場のもっていた存在感の強さが偲ばれます。

【写真 上(左)】 般若院の泉源

【写真 下(右)】 足湯に直引きです

各種資料ややませみさんの資料を総合すると、代表施設の使用源泉は下記のようです。

〔浜浴場(共同浴場)〕

■走り湯混合泉 (※掲示は下記)

□S-78 (第2走り湯) Ca・Na-Cl 71.6℃ 総成分=9242.1mg/kg

【写真 上(左)】 浜浴場

【写真 下(右)】 浜浴場の浴槽

〔ホテルニューさがみや〕

■走り湯混合泉

■S-50(321050)? Ca・Na-SO4・Cl 64.0℃

■S-56 (般若院温泉/(新)般若の湯) Ca・Na-SO4・Cl 63℃ 総計=1.733g/kg

■S-63(321063) (逢初の湯) Na・Ca-SO4・Cl 70.3℃ 総計=1.726g/kg

〔うみのホテル中田屋〕

■走り湯混合泉 (※掲示は下記)

□S-78 (第二走り湯) Ca・Na-Cl 71.6℃ 総計=10.18g/kg

【写真 上(左)】 中田屋

【写真 下(右)】 中田屋の足湯「あしりゆ」

〔ホテル水葉亭〕

■S-46(321046/敷地内自家) 65.0℃

■S-1 (走り湯) Ca・Na-Cl 68.8℃ TSM(溶存計)=12.280g/kg

■S-78 (第二走り湯) Ca・Na-Cl 71.6℃ 総計=10.18g/kg

■S-43 (所在:伊豆山字中尾)

■S-47 69.5℃

■S-58 Ca・Na-SO4・Cl 74.7℃ TSM=2.349g/kg

■S-86 (所在:伊豆山字猪洞) 67.6℃

(※掲示は下記)

●王朝大浴殿

□混合温泉(伊豆山43.46.58.47.1.78.86号泉) Ca・Na-Cl 60.6℃ 総成分=7.530g/kg

□含食塩-芒硝泉(Na・Ca-SO4・Cl)* 泉温不明 総計=1874mg/kg *)筆者追記

●展望大浴場/露天

□混合温泉【新月通りのタンク】(伊豆山43.46.58号泉) Ca・Na-Cl 62.8℃ 総成分=9.313g/kg

【写真 上(左)】 水葉亭

【写真 下(右)】 水葉亭の絶景露天

〔星野リゾート 界 熱海 (旧 蓬莱)/ヴィラ・デル・ソル〕

■S-1(321001) (走り湯) Ca・Na-Cl 68.8℃ TSM(溶存計)=12.280g/kg 他

〔偕楽園〕

■走り湯混合泉 (※掲示は下記)

□S-1 (走り湯) Ca・Na-Cl 68.8℃ 総成分=12.31g/kg

□S-78 (第二走り湯) Ca・Na-Cl 71.6℃ 総計=10.18g/kg

■S-63(321063) (逢初の湯) Na・Ca-SO4・Cl 70.3℃ 総計=1.726g/kg

【写真 上(左)】 偕楽園

【写真 下(右)】 偕楽園の内湯

〔ラビスタ伊豆山〕

■S-62 (321062/自家) (伊豆山62号) Ca・Na-SO4・Cl 72.2℃ 総計=1.823g/kg

【写真 上(左)】 ラビスタ伊豆山の内湯

【写真 下(右)】 ラビスタ伊豆山の露天

〔ハートピア熱海(旧 ウェルハートピア熱海)〕

■S-28(321028) (岩間2号) Ca・Na-SO4・Cl 56.2℃ TSM=1.789g/kg

■S-29(321029) (板東温泉) 単純温泉(Na・Ca-SO4・Cl型) 47.8℃ TSM=0.573g/kg (※掲示は下記)

<伊豆山28号、29号混合泉>

単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型) 53.2℃ 総成分=883.7mg/kg

【写真 上(左)】 ウェルハートピア熱海

【写真 下(右)】 ウェルハートピアの内湯

〔「般若院浴場」(2005年4月閉鎖)〕 ※下記は営業時のデータ

■S-56 (伊豆山56号) Ca・Na-SO4・Cl 63.0℃ 総計=1.733g/kg

【写真 上(左)】 今はなき般若院浴場

【写真 下(右)】 般若院浴場の浴室

〔参考〕

■走り湯・第2走り湯の混合泉 Ca・Na-Cl 62.1℃ 総成分=12084.183mg/kg

※各施設のレポリストは→こちら

【写真 上(左)】 走り湯泉源のものすごい析出

【写真 下(右)】 張り巡らされる送湯管

なお、伊豆山温泉観光協会・伊豆山温泉旅館組合Webによると、毎年2月に実施される温泉実態調査より、「伊豆山の宿泊施設で使用する各源泉の温度は56.0~72,1℃を記録し、平均値は66.7℃となります。」とのことで、堂々たる高温泉の温泉地であることがわかります。

走り湯に代表される土類食塩泉だけでなく、硫酸塩泉や般若院の明礬緑礬泉的なお湯までバラエティゆたかなお湯を揃える伊豆山は、やはり東伊豆屈指の名湯だと思います。

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

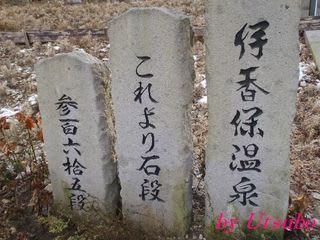

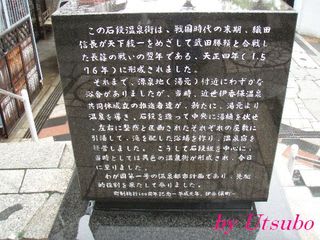

〔 温泉地巡り 〕 伊香保温泉

〔伊香保温泉について〕

□ 伊香保づくし(伊香保温泉旅館協同組合)

□ 伊香保観光協会((社)伊香保観光協会)

<プロフィール>

伊香保温泉は草津温泉とともに上州を代表する温泉地で、かの「上毛かるた」で”伊香保温泉日本の名湯”(著作権:(財)群馬文化協会)と詠まれているほど。

榛名山の山腹、傾斜を活かした石段の両側に、温泉旅館、みやげ物屋、飲食店などが軒を連ねて「石段街」とよばれる独特な景観をつくり出しています。

ベルツ博士に賞賛されたお湯は独特な赤茶のにごり湯で、温泉街上の泉源地から石段の下を流されて、”小間口”と呼ばれる引湯口から各旅館に分湯されています。

【写真 上(左)】 石段街-1

【写真 下(右)】 小間口

伊香保温泉も団体客の減少など、観光産業の構造変化に悩まされているようですが、他の温泉地にはない「石段街」や、温泉マニアをうならせる湯元の露天風呂、歴史ある飲泉所など多くの資産をもっている分、活性化は図りやすいのでは?

【写真 上(左)】 以前の石段

【写真 下(右)】 手スリがつきました

近年、すこしづつ手が入れられて歩きやすくなってきましたが、2010年春には石段街が下の県道まで延長・拡幅され(計365段となった)、足湯も設けられるなど、新たな振興策が図られています。

【写真 上(左)】 新装なった石段街下部

【写真 上(左)】 新設された足湯

ただ、個人的には伊香保本来の魅力は、こういう開けっぴろげな明るさより、むしろしっとりと落ちついた湯場の風情にあると思われ、その意味では、石段街上から露天風呂にかけてのエリアの方がよほど面白い気がします。

【写真 上(左)】 開けた感じになりました

【写真 下(右)】 石段365段

多くの観光客は石段街上の「処々や」あたりまで来て”伊香保焼き”を食べて戻ってしまいますが、ここから露天風呂まで足をのばすことをおすすめします。

露天風呂はすぐ下まで車で入れますが、石段街下のPに停め、石段街を散策しつつアプローチすれば、別の魅力がみえてくるような気がします。

【写真 上(左)】 石段街の上

【写真 下(右)】 露天風呂への道

伊香保温泉は情報発信も活発で、関連サイトによる情報提供のほか各種のイベントが企画・開催されています。

とくに10~11月にかけての河鹿橋周辺の紅葉ライトアップは見事。

新しいところでは、「石段鍋」。「あつ~く熱した石の器を使用した料理」だそうです。(冬期限定かも?)

【写真 上(左)】 河鹿橋の紅葉-1

【写真 下(右)】 河鹿橋の紅葉-2

<歴史> (「岸権旅館」/「ふくぜん」HPなどを参考)

古来、”伊香保”は榛名山一帯をさしていたとされ、万葉集第十四巻、東歌のなかで伊香保を詠った歌が九首収録されています。

その九首の歌碑が建てられて観光ポイントとなっています。

伊香保風吹く日吹かぬ日ありといへど吾が恋のみし時なかりけり (14-3441)

【写真 上(左)】 与謝野晶子の詩碑

【写真 下(右)】 ポストが効いています

伊香保の湯は、第十一代垂仁天皇の御代に開かれたという説と、天平時代の僧、行基(668-749年)によって発見されたというふたつの湯縁起が伝わります。

室町時代の連歌師、宗祇(1421-1502年)についての記録「宗祇終焉紀」には、伊香保についての効能が記されているので、すでにこのころから効能あらたかな湯場として知られていたようです。

伊香保といふ名所の湯あり。中風のためによしなど間きて、

宗祗はそなたにおもむき、二かたになりぬ。

此の湯にてわづらひそめて、湯におるゝ事もなくて、

五月のみじか夜をしもあかしあびぬるにや

(デジタル化/笹心太氏)

永禄六年(1563)、上州の名族、長野氏の居城箕輪城を甲州武田氏が攻略した後、当地の有力者千明氏や神官職の岸氏をはじめ、付近の地主であった大島氏、木暮氏、後閑氏、望月(永井)氏、島田氏も武田氏に属するようになりました。

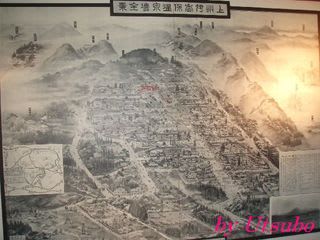

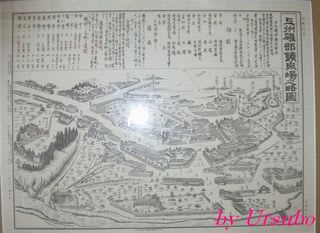

【写真 上(左)】 絵図

【写真 下(右)】 温泉都市計画第一号の地

天正四年(1576/長篠の戦いの翌年)、武田勝頼公が戦傷者の保養地とするために温泉街を整備、傾斜を利用して石段街をつくり、湯元から引いた樋から石段街の左右に配置した温宿に湯を分けたとされ、これが現在の石段街の原型となっています。

この時期に計画的に温泉街が整備されたのは期を画することで、石段街に建つ町制施行100周年記念碑には「わが国第一号の温泉都市計画であり、先駆的役割を果たして参りました。」と誇らしげに刻まれています。

(なお、石段街整備以前の伊香保は、湯元(現在の露天風呂周辺)にいくつかの浴舎があって、これが石段街に移転・引湯がなされたとみられています。)

【写真 上(左)】 記念碑

【写真 下(右)】 老舗宿二軒

このときに上の7氏が引湯権を与えられたとされ、その後寛永十六年(1639)、引湯(小間口)権についての規定が定められた頃には、引湯権をもつ氏は14になりました。

温泉宿を兼ねた「大屋」(おおや/14軒)とこれに属する施設「門屋」(もんや)があり、とくに12軒の「大屋」についてはそれぞれ十二支があてられました。

伊香保温泉の石段には、これにちなむ十二支のプレートが埋め込まれています。

□ 大屋12軒と干支

(伊香保温泉観光ナビ、小間口湯量は伊香保温泉小間口権者組合HPより引用)

「子」 小暮武太夫 → 「ホテル木暮」(9分/2寸4分)

「丑」 小暮八左衛門

「寅」 小暮金太夫 → 「金太夫」

「卯」 島田平左衛門

「辰」 岸権三衛門 → 「岸権旅館」(7分9厘/5分)

「巳」 岸六左衛門

「午」 永井喜左衛門

「未」 大島勘左衛門

「申」 岸又左衛門

「酉」 千明三右衛門 → 「千明仁泉亭」(9分7厘/8分/末端)

「戌」 後閑弥右衛門

「亥」 島田治左衛門

【写真 上(左)】 石段街上部から

【写真 下(右)】 水澤観世音

江戸時代には上州を代表する湯治場として栄え、とくに「子宝の湯」として知られて婦人客を多く迎えたとされ、温泉番付でもたいてい前頭上位~関脇あたりに位置づけられています。

近くに坂東十六番札所の五徳山水澤寺(水澤観世音)や、榛名神社があるので参詣を兼ねた宿泊客を集めたものと思われます。

多くの湯治客の往来を受けて、口留番所が設けられました。

【写真 上(左)】 榛名神社

【写真 下(右)】 榛名山

明治に入ると伊香保の名声はますます高まり、徳冨蘆花、田山花袋、萩原朔太郎、芥川龍之介、島崎藤村、与謝野晶子など錚々たる文人が逗留して著作をものしています。

榛名山の一角に 段また段を成して 騾馬時代の野外劇場の如く

斜めに刻み附けられた 桟敷形の伊香保の街

屋根の上に屋根 部屋の上に部屋 すべてが温泉宿である

そして榛の若葉の光が 柔らかい緑で 街全體を濡してゐる

〔「伊香保の街」 与謝野晶子 (大正四年)〕 石段街石段より

とくに徳富蘆花は伊香保をこよなく愛し、ここを舞台に名作「不如帰」を成し、この地でその生涯を終えています。

さらに、大正浪漫を代表する画家、竹久夢二も伊香保にゆかりをもち、「竹下夢二伊香保記念館」に代表作が収蔵されています。

【写真 上(左)】 伊香保神社

【写真 下(右)】 渋い木造建築の「横手館」

明治9年、ドイツより招聘されたエルヴィン・フォン・ベルツ(Erwin von Balz)博士は、伊香保の泉質に注目し、著書「日本公泉論」のなかで婦人病や胃病などへの効用や入浴法について書き記しています。

標高700mの高所にある伊香保温泉は避暑地としても知られ、お湯の効能もあいまって多くの要人を迎えました。

1893年から1945年まで、「伊香保御用邸」が設けられ、迪宮裕仁親王・淳宮雍仁親王・光宮宣仁親王が避暑のため逗留されていることからも、保養地としての当時の地位の高さがうかがわれます。

【写真 上(左)】 飲泉所

【写真 下(右)】 飲泉所湯口

【写真 上(左)】 今はなき「ベルツの湯」

【写真 下(右)】 レトロなWC

明治43年、伊香保電気軌道として開通した東武伊香保軌道線は、昭和31年に廃線となるまで多くの観光客を運びました。

渋川~伊香保を結ぶこの線は有数の長距離軌道で、路面電車としてはめずらしいスイッチバックをもつ路線として広く知られていました。

【写真 上(左)】 石段街下部から

【写真 下(右)】 石段街上部

戦後の高度成長期にも交通の便のよい伊香保の人気は衰えず、大型ホテルが相次いで建てられて団体客の集客に成功しました。

その後、個人客へのシフトなど環境の変化につれて、個人の嗜好を重視するお宿も増えて現在に至っています。

伊香保を代表する老舗「金太夫」が伊東園グループ入りしたのはおどろきでしたが、客層が若返り、カップル層も増えて活性化に貢献しているような感じもします。(このへんは見方の分かれるところか・・・)

【写真 上(左)】 伊香保焼き

【写真 下(右)】 まんじゅう屋さんも数軒

<温泉>

「温泉今昔物語その18(伊香保温泉) 木暮金太夫氏著 (地熱エネルギーVol.19No.4 1994年)」を適宜参考(数値等引用*印)にしています。

伊香保温泉には「黄金の湯」と「白銀の湯」があります。

(「おはぐろの湯」といわれる源泉もあるらしいが、現在、入浴できる施設はありません。)

古来からの伊香保の湯は「黄金の湯」で、「白銀の湯」は「黄金の湯」の湯量不足を補うために1996年に開発されたもの。

〔黄金の湯/伊香保温泉本線(総合湯)〕

「黄金の湯」の正式名は、”伊香保温泉本線(総合湯)”で、伊香保温泉本来のお湯です。

【写真 上(左)】 源泉湧出口観覧所

【写真 下(右)】 湧き出る源泉

● 源泉

・旧来の伊香保の源泉は8ケ所の自然湧出泉であった。昭和23~34年にかけて、湯量増加を目的として6本の温泉井掘削がなされた結果、旧源泉の湯量の激減と温度低下をきたしほとんど使用不能となった。(新規掘削後の総湧出量は旧源泉湧出量とほぼ同量)

・現在の主な源泉は掘削井6本のうちの5本(1.2.4.5.6号泉)で、すべて深度400m*以内の比較的浅い井戸である。

・湧出量がもっとも多いのは露天風呂よこの2号泉の1210L/min*でこれが主力源泉。泉温がもっとも高いのは砂防堰堤上の6号泉で65.9℃*。総湧出量は約5000L/min*。

・これら掘削泉に自然湧出泉を併せた源泉は集められ総合湯(本線)として、自然流下等により石段街などに引湯されている。

・3号泉は水位調査井、5号泉は飲泉所用として使われているらしい。

・これら新旧の源泉は、湯沢川紅葉橋より上流、砂防堰堤上にかけての約300mの谷筋に集中している。また、源泉の熱源は、6世紀に活動した二ッ岳の火山活動の余熱と考えられている。

【写真 上(左)】 このおくが泉源地帯

【写真 下(右)】 5号源泉

● 泉質

・自然湧出泉のなかには単純温泉もあるが、湧出量の多い2号泉の泉質をうけて、総合湯(本線)の泉質はCa・Na-SO4・HCO3・Cl泉となっている。

【写真 上(左)】 河鹿橋と赤茶に変色した河床

【写真 下(右)】 赤茶の川 (露天風呂P付近)

● 本線(混合泉)の分析書データ

Ca・Na-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉 41.6℃、pH=6.3、5000L/min、成分総計=1.39g/kg

Na^+=115mg/kg (33.25mval%)、Mg^2+=30.8 (16.77)、Ca^2+=138 (45.60)、Fe^2+=7.34、Cl^-=127 (24.40)、SO_4^2-=313 (44.49)、HCO_3^-=278 (31.06)、陽イオン計=306 (15.1mval)、陰イオン計=718 (14.7mval)、メタけい酸=181、メタほう酸=8.0、遊離炭酸=174 <H19.6.8分析>

Ca・Na-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉 40.9℃(平成10年10月現在44.3℃)、pH=6.4、3300L/min、成分総計=1.28g/kg

Na^+=105mg/kg (30.99mval%)、Mg^2+=29.5 (16.56)、Ca^2+=142 (48.29)、Fe^2+=8.28、Cl^-=118 (23.42)、SO_4^2-=301 (44.06)、HCO_3^-=282 (32.42)、陽イオン計=296 (14.7mval)、陰イオン計=701 (14.2mval)、メタけい酸=177、メタほう酸=7.7、遊離炭酸=98.6 <H9.7.18分析>

【写真 上(左)】 「処々や」よこの源泉落とし口

【写真 下(右)】 流れる源泉

● 引湯による影響

・湯元から石段街下のベルツの湯まで約2.1km*の自然流下による引湯がされているため、これによる泉温や泉質への影響が考えられる。

・泉温変化は以下のとおり。

'88/3/29調査* 湯元45.4℃ → 金太夫小間口45.0℃ → ベルツの湯第1受湯槽41.8℃

'88/12/10調査* 湯元46.5℃ → 金太夫小間口46.1℃ → ベルツの湯第1受湯槽42.7℃

・石段街上部にある金太夫小間口までは大きな温度低下はなく、非加熱で利用できる範囲であり、実際、石段街には本線を非加熱利用している旅館がいくつかある。(下記参照)

・成分的にはCO2の減少と鉄分の変化が顕著。とくに鉄分は、湯元付近では溶存態(Fe^2+)であったものが、引湯されるにつれて懸濁態(Fe^3+)へと変化する。

・露天風呂では貝汁臭のする緑がかったうす懸濁湯、石段街の旅館ではやや赤みがかった濁り湯、ベルツの湯では鉄サビ臭の強い濃い赤茶濁り湯というふうに変化していく。

【写真 上(左)】 伊香保露天風呂-1

【写真 下(右)】 伊香保露天風呂-2

● 伊香保露天風呂の凄さ

・このように伊香保のお湯は鉄分を多く含むため、引湯によるお湯の変化が体感的に味わえる。

・泉源分布から考えて、「伊香保露天風呂」がいかに恵まれた立地にあるかが判る。

・伊香保でのおすすめは、やはり「伊香保露天風呂」と下記の石段街周辺の本線かけ流し施設かと思われる。

-----------------------------------------------------------------------

湯元~石段街周辺の本線(黄金の湯)のみ使用のかけ流し施設は以下のとおり。

(旧 伊香保町HPより、平成17年7月現在、現時点で変わっている可能性あり。)

(○:通年非加温槽あり / □:殺菌処理なし槽あり)

伊香保露天風呂→○□ ・・ 橋本ホテル→□ ・・ ホテル紅葉→□

柏屋旅館→□ ・・ 横手館→□ ・・ 金太夫旅館→

吉田屋旅館→○□ ・・ 岸権旅館→□ ・・ 金田屋旅館→□

有明館→○□ ・・ 青山旅館→□ ・・ 丸本館→□

千明仁泉亭→○□ ・・ 観山荘→□ ・・ 村松旅館→□

市川旅館→○□ ・・ 石坂旅館→□ ・・ 古久屋旅館→○□

森秋旅館→□ ・・ ホテル木暮→□ ・・ 町営石段の湯→□

【写真 上(左)】 千明仁泉亭

【写真 下(右)】 青山旅館

【写真 上(左)】 処々や

【写真 下(右)】 吉田屋旅館

● お湯

お湯については、各レポをご覧ください。

【写真 上(左)】 有明館

【写真 下(右)】 柏屋旅館

伊香保本線は、鉄分を多く含むので、酸化すると赤茶のにごりがつよくなります。

お湯的には、露天風呂は別格として、石段街上部の小規模な湯宿にいいものが多く、なかには”小間口”から湯船に直接お湯を落としているのではないかと思われるものもあります。

鮮度が高いと緑味を帯びたうす透明となり、成分的にきわめてバランスのよい名湯を堪能することができます。

【写真 上(左)】 石段の湯-1

【写真 下(右)】 石段の湯-2

〔白金の湯/西沢の湯〕

「白銀の湯」は、正式には”西沢の湯”といい、元は伊香保町営でしたがいまは市町村合併で渋川市に移管され、「渋川市伊香保温泉白銀の湯供給条例」および施行規則に則り運用されています。

【写真 上(左)】 白銀の湯(かのうや露天)

【写真 下(右)】 石段街-2

● 源泉・泉質

「白銀の湯」についてのやませみさんの貴重な情報を引用させていただきます。(「温泉みしゅらん掲示板」2004/08/12付でレスをいただいたもの。)

---------------------------

「群馬県温泉協会二十年誌」に掲載されている分析では以下のようになっています。(中略)

西沢の湯1号 H07.08分析 大字伊香保乙湯元586-17

規定泉(メタ珪酸) pH=6.4

ER=0.32 g/kg 無色澄明

Na=9.39 K=2.41 Mg=12.0 Ca=56.3 Fe(II)=0.4 Mn=0.95 Al=0.4

F=0.06 Cl=3.48 SO4=62.5 HCO3=160 NO3=12.1

H2SiO3=87.0 HBO2<0.2

西沢の湯2号 H07.08分析 大字伊香保一二平589-1

規定泉(メタ珪酸) pH=6.3

ER=0.31 g/kg 無色澄明

Na=10.1 K=1.54 Mg=8.58 Ca=58.8 Fe(II)=0.3 Mn=0.03 Al=0.13

F=0.05 Cl=5.31 SO4=58.4 HCO3=154 NO3=12.1

H2SiO3=91.3 HBO2=0.2

西沢の湯3号 H08.02分析 大字湯中子字西沢992-1

規定泉(メタ珪酸) pH=7.1

ER=0.13 g/kg 無色澄明

Na=5.09 K=0.92 Mg=2.56 Ca=17.1 Fe(II)<0.01 Mn<0.005 Al=0.5

F=0.13 Cl=1.88 SO4=30.9 HCO3=26.9 NO3=12.8

H2SiO3=58.7 HBO2=0.9

---------------------------

伊香保の小字はWeb地図で曳いてもでてこないので、小字( )を外して検索してみました。

■西沢の湯1号 大字伊香保(乙湯元)586-17

→ 586は「橋本ホテル」

■西沢の湯2号 大字伊香保(一二平)589-1

→ 588は榛名湖へ上がる県道、旧榛名町との境の手前の二ッ岳西側

→ 591は湯元河鹿橋の東側

■西沢の湯3号 大字湯中子(字西沢)992-1

→ 991は榛名湖へ上がる県道の途中にある「老人憩の家」

場所はおのおのバラバラですが、どこかに集湯され混合配湯されているのではないかと・・・。

● お湯

ほぼ無色透明でうす茶の湯の花が大量に浮かびます。

よわい芒硝系の味といわきあたりの鉱泉で感じる漢方薬のような苦っぽい湯の香。

きしきしとした湯ざわりに弱とろみをまじえた、つつみこまれるようなやわらかなお湯で、悪くありません。

泉質は通ごのみの含芒硝-重炭酸土類(Ca-HCO3・SO4)型で、どことなくクセもの湯的なイメージもあります。

<font color=008080> ←-バグ対策の挿入-

【写真 上(左)】 石段街-3

【写真 下(右)】 伊香保神社参道

伊香保温泉はどうしても古来からの「黄金の湯」が主役で、新源泉「白銀の湯」はメタけい酸の規定泉ということもあって低く評価されがちです。

名湯「黄金の湯」とくらべるのはさすがに気の毒ですが、「かのうや」露天で充分な浴感を感じられたのはある意味おどろきでした。

ただ、「かのうや」内湯ではさして浴感を感じられなかったので、湯づかいに影響を受けやすいデリケートな源泉なのだろうと思います。

→ レポ。

■ 源泉名:西沢の湯1号2号3号の混合(伊香保温泉・白銀の湯)

規定泉(メタけい酸)(Ca-HCO3・SO4型) 10.7℃、pH=6.2、湧出量不明、成分総計=0.38g/kg

Na^+=8.51mg/kg、Mg^2+=7.31、Ca^2+=38.9、Fe^2+=0.20、Cl^-=2.9、SO_4^2-=51.7、HCO_3^-=102、NO_3^-=3.1、陽イオン計=57.4、陰イオン計=159.8、メタけい酸=74.8、遊離炭酸=83.9 <H8.11.28分析>

多くの旅館で日帰り客を受け入れているので、入りくらべてみるのも面白いかも。

【写真 上(左)】 源泉湯桶

【写真 下(右)】 石段街-4

ずいぶんとながくなりましたが、それだけ魅力に富んだ温泉地ということか・・・。

東京からも近いし、もっともっと注目を浴びてもいい温泉地だと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

〔 温泉地巡り 〕 水上温泉

〔水上温泉について〕

<プロフィール>

水上温泉は、湯宿20軒弱の北毛ではもっとも規模の大きな温泉地。

高度成長期には交通の便を活かし、鬼怒川とならぶ北関東有数の歓楽温泉地として賑わいました。

水上温泉の中心は利根川と阿能川が合流する湯原地区で、ここから北側のJR上越線「水上」駅にかけての細長いエリアに湯宿や飲食店が並びます。

【写真 上(左)】 下流から水上温泉

【写真 下(右)】 中心部

メインエリアは旧湯系の共同配湯泉で、「天野屋」の湯づかいが秀逸。

すこし離れた利根川下流には独自源泉(天狗の湯)の「きむら苑」や、石膏泉の名湯として有名な日帰り施設、諏訪峡温泉「諏訪ノ湯」があります。

【写真 上(左)】 天野屋

【写真 下(右)】 きむら苑

【写真 上(左)】 諏訪ノ湯

【写真 下(右)】 松の井ホテル

また、国道側には自家源泉の松の井ホテル(入湯済未レポ)と塩屋温泉館があります。

また、2009年7月、川古方面に向かう県道沿いに日帰り温泉「仏岩温泉 鈴森の湯」(入湯済未レポ)がオープンしています。

【写真 上(左)】 塩屋源泉

【写真 下(右)】 鈴森の湯

近年は上流の谷川、うのせ、湯檜曽、向山、さらに藤原エリアの宝川、上の原、湯の小屋までを含め”水上温泉郷”としてPRすることが多く、数年前には冬季に「スノーキャンペーン in 水上」が企画され、入浴料の割チケなどが配布されていました。

【写真 上(左)】 路地

【写真 下(右)】 温泉街と右手がふれあい交流館

団体客受け入れに対応した大ぶりな宿が多いのが特徴ですが、「天野屋」のような小規模な宿もあります。

以前あった共同浴場は廃止されてしまいましたが、2004年7月、「湯原のシンボル」「地域振興の起爆剤」を標榜し町営の日帰り施設「ふれあい交流館」が開設されました。

しかし、味気ない浴場と循環利用のお湯は温泉好きから評価を得られず、こぶりで露天もない内容では観光客の集客力にも欠け、性格のあいまいな施設になってしまったのは残念。

このあたりにも水上温泉の迷いが出ているような気がします。

【写真 上(左)】 照葉峡の紅葉

【写真 下(右)】 春の谷川岳

周辺は名峰谷川岳をはじめとする上信越国境の山岳地帯で自然の宝庫といわれます。

とくに秋の紅葉は周辺の諏訪峡、谷川岳一ノ倉沢、藤原周辺などで見事。最奥の照葉峡は関東を代表する紅葉の名所です。

また、湯檜曽以北、天神平にかけては関東でももっとも雪の深いところで、壮大な雪景色が広がります。

<歴史>(水上観光協会・水上温泉旅館協同組合HP等を参考)

かつて「湯原の湯」といわれた水上温泉発祥の湯は、古来、「藤屋」の崖下、利根川右岸の中腹に湧いていて、このお湯を崖上まで引き上げたふたつの開湯伝承が伝わっています。

永禄六年(1563)、湯原建明寺の二代目住職海翁和尚は、利根川沿いの崖の中腹にあがる湯けむりを見、調べてみると洞穴から熱湯がこんこんと湧き出していた。

和尚はこのお湯を衆生に授けるために崖上に引き上げるさまざまな工夫をされたが事成らず。そこで、粘土の中に経文を書いた小石を積み上げながら読経をし、仏の加護をもって見事にお湯を引き上げられたという説。

四百余年前、村を訪れた1人の旅僧が利根川の崖から湯煙の立つのを見て、三年近い歳月を費やして石を積み上げ、ついに崖上にお湯を引き上げた。そのすぐ後、この旅僧は一足のわらじを残し、こつぜんと姿を消してしまったというのがもうひとつの説。

どちらの伝承からも、約400年の古い歴史をもつ湯場であることがうかがえます。

維新後、現水上温泉郷は奥利根温泉郷と呼ばれ、その紅葉は当時から定評があったらしく、与謝野晶子、太宰治、若山牧水、北原白秋などの文人が訪れています。

ちなみに奥利根最奥の照葉峡の11の滝は、俳人、水原秋桜子による命名といわれています。

昭和3年、上越南線が水上駅まで開通、昭和6年清水トンネル開通ののちも水上は関東側の基幹駅として賑わい、特急「とき」が停車し、週末には東京方面から行楽列車が運行されました。

関越自動車道前橋~湯沢間の開通は昭和60年と意外に遅かったため、北毛方面の交通アクセスはながらく上越線メインであり、鉄道アクセスにすぐれた水上は発展を続けました。

昭和57年秋、上越新幹線が開通し、北毛エリアの玄関口は次第に水上駅から新幹線上毛高原駅に移っていきました。

さらに、バブル期以降の経済環境や観光志向の激変により、団体客向けの大温泉地として名を馳せた水上温泉も苦境に立たされることになりました。

水上きっての老舗「藤屋ホテル」が2009年3月に経営破綻したのは、象徴的なできごとでした。

【写真 上(左)】 藤屋の内湯

【写真 下(右)】 新湯を単独使用していた藤屋の露天

平成17年10月、水上町、月夜野町、新治村が合併して誕生した「みなかみ町」は、水上温泉郷に加え、川古、法師、猿ヶ京、湯宿、上牧など錚々たる温泉地を擁する一大温泉町となりました。

秘湯系、行楽系、湯治系など多彩な温泉地があるので、今後どのような観光振興策をとっていくのか、興味がもたれるところです。

近年、上越国境の山々から流れ下る急流がラフティングの適地として注目され、ラフティングを切り口とした活性化も模索されています。

お湯本来のよさと、周囲の雄大な自然を活かして、新たな活性化を図っていってもらいたいものです。

<温泉>

takayamaさんの「群馬の温泉ページ」に掲載されている県薬務課作成の温泉統計(平成11年度温泉利用状況)によると、水上温泉で源泉総数9(内 利用源泉8)となっています。

利用源泉8のうち、独自源泉と思われる、諏訪峡(諏訪ノ湯)、きむら苑(天狗の湯)、塩屋温泉館(塩屋源泉)、松の井ホテル(3源泉)をのぞく源泉が湯原地区を中心に使われていると思われます。

【写真 上(左)】 利根川と泉源

【写真 下(右)】 泉源上の祠

調べのついた範囲ではほとんどの宿が「旧湯」(共同)利用で、何本かの源泉を混合し共同配湯しているのかもしれません。

また、「藤屋」は共同配湯とは別ルートで「新湯」「旧湯」を引いていたという情報もあります。

なお、かつて「旧湯」「新湯」「不動の湯」「稲荷湯」があったという情報がありますが、現在の源泉との関連は定かではありません。

【写真 上(左)】 松葉屋の湯口

【写真 下(右)】 温泉公園の足湯

中性の含食塩-石膏泉系のお湯は無色透明で、ほのかな湯の香とやわらかな湯ざわりをもつ良質なもの。

団体向け大温泉地には意外に硫酸塩泉系のお湯が多いのですが、むしろ通好み湯治向けの渋い泉質なので、団体旅行などでは「これってホントに温泉?」状態となり、損をしがちなのは残念なことです。

(ちなみに団体様向け泉質No.1は、白濁硫黄泉だと思う ^^ )

参考までに入手済の各源泉分析データをあげておきます。

■ 旧湯

Ca・Na-硫酸塩・塩化物温泉 46.2℃、pH=7.6、700L/min動力、総計=1.08g/kg

■ 新湯

単純温泉 29.5℃、pH=7.5、総計=0.34g/kg

■ 諏訪峡(諏訪ノ湯)

Ca-硫酸塩温泉 44.1℃、250L/min(掘削自噴)、総計=1905.05mg/kg

■ きむら苑(天狗の湯)

Ca・Na-硫酸塩温泉 42.5℃、pH=8.0、総計=1.45822g/kg

■ 塩屋源泉(塩屋温泉館)

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 32.2℃、pH=8.1、総計=0.81g/kg

■ 荒木・松の井共有泉(松の井ホテル)

アルカリ性単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型) 34.8℃、pH=8.6、総計=0.30g/kg

■ 松の湯(松の井ホテル)

アルカリ性単純温泉(Ca・Na-SO4型) 40.1℃、pH=8.7、150L/min掘削自噴、総計=0.30g/kg

■ 松の井源泉(松の井ホテル)

Ca・Na-硫酸塩・塩化物温泉 38.0℃、pH=7.7、45L/min動力、総計=1.46g/kg

【BGM】

<プロフィール>

水上温泉は、湯宿20軒弱の北毛ではもっとも規模の大きな温泉地。

高度成長期には交通の便を活かし、鬼怒川とならぶ北関東有数の歓楽温泉地として賑わいました。

水上温泉の中心は利根川と阿能川が合流する湯原地区で、ここから北側のJR上越線「水上」駅にかけての細長いエリアに湯宿や飲食店が並びます。

【写真 上(左)】 下流から水上温泉

【写真 下(右)】 中心部

メインエリアは旧湯系の共同配湯泉で、「天野屋」の湯づかいが秀逸。

すこし離れた利根川下流には独自源泉(天狗の湯)の「きむら苑」や、石膏泉の名湯として有名な日帰り施設、諏訪峡温泉「諏訪ノ湯」があります。

【写真 上(左)】 天野屋

【写真 下(右)】 きむら苑

【写真 上(左)】 諏訪ノ湯

【写真 下(右)】 松の井ホテル

また、国道側には自家源泉の松の井ホテル(入湯済未レポ)と塩屋温泉館があります。

また、2009年7月、川古方面に向かう県道沿いに日帰り温泉「仏岩温泉 鈴森の湯」(入湯済未レポ)がオープンしています。

【写真 上(左)】 塩屋源泉

【写真 下(右)】 鈴森の湯

近年は上流の谷川、うのせ、湯檜曽、向山、さらに藤原エリアの宝川、上の原、湯の小屋までを含め”水上温泉郷”としてPRすることが多く、数年前には冬季に「スノーキャンペーン in 水上」が企画され、入浴料の割チケなどが配布されていました。

【写真 上(左)】 路地

【写真 下(右)】 温泉街と右手がふれあい交流館

団体客受け入れに対応した大ぶりな宿が多いのが特徴ですが、「天野屋」のような小規模な宿もあります。

以前あった共同浴場は廃止されてしまいましたが、2004年7月、「湯原のシンボル」「地域振興の起爆剤」を標榜し町営の日帰り施設「ふれあい交流館」が開設されました。

しかし、味気ない浴場と循環利用のお湯は温泉好きから評価を得られず、こぶりで露天もない内容では観光客の集客力にも欠け、性格のあいまいな施設になってしまったのは残念。

このあたりにも水上温泉の迷いが出ているような気がします。

【写真 上(左)】 照葉峡の紅葉

【写真 下(右)】 春の谷川岳

周辺は名峰谷川岳をはじめとする上信越国境の山岳地帯で自然の宝庫といわれます。

とくに秋の紅葉は周辺の諏訪峡、谷川岳一ノ倉沢、藤原周辺などで見事。最奥の照葉峡は関東を代表する紅葉の名所です。

また、湯檜曽以北、天神平にかけては関東でももっとも雪の深いところで、壮大な雪景色が広がります。

<歴史>(水上観光協会・水上温泉旅館協同組合HP等を参考)

かつて「湯原の湯」といわれた水上温泉発祥の湯は、古来、「藤屋」の崖下、利根川右岸の中腹に湧いていて、このお湯を崖上まで引き上げたふたつの開湯伝承が伝わっています。

永禄六年(1563)、湯原建明寺の二代目住職海翁和尚は、利根川沿いの崖の中腹にあがる湯けむりを見、調べてみると洞穴から熱湯がこんこんと湧き出していた。

和尚はこのお湯を衆生に授けるために崖上に引き上げるさまざまな工夫をされたが事成らず。そこで、粘土の中に経文を書いた小石を積み上げながら読経をし、仏の加護をもって見事にお湯を引き上げられたという説。

四百余年前、村を訪れた1人の旅僧が利根川の崖から湯煙の立つのを見て、三年近い歳月を費やして石を積み上げ、ついに崖上にお湯を引き上げた。そのすぐ後、この旅僧は一足のわらじを残し、こつぜんと姿を消してしまったというのがもうひとつの説。

どちらの伝承からも、約400年の古い歴史をもつ湯場であることがうかがえます。

維新後、現水上温泉郷は奥利根温泉郷と呼ばれ、その紅葉は当時から定評があったらしく、与謝野晶子、太宰治、若山牧水、北原白秋などの文人が訪れています。

ちなみに奥利根最奥の照葉峡の11の滝は、俳人、水原秋桜子による命名といわれています。

昭和3年、上越南線が水上駅まで開通、昭和6年清水トンネル開通ののちも水上は関東側の基幹駅として賑わい、特急「とき」が停車し、週末には東京方面から行楽列車が運行されました。

関越自動車道前橋~湯沢間の開通は昭和60年と意外に遅かったため、北毛方面の交通アクセスはながらく上越線メインであり、鉄道アクセスにすぐれた水上は発展を続けました。

昭和57年秋、上越新幹線が開通し、北毛エリアの玄関口は次第に水上駅から新幹線上毛高原駅に移っていきました。

さらに、バブル期以降の経済環境や観光志向の激変により、団体客向けの大温泉地として名を馳せた水上温泉も苦境に立たされることになりました。

水上きっての老舗「藤屋ホテル」が2009年3月に経営破綻したのは、象徴的なできごとでした。

【写真 上(左)】 藤屋の内湯

【写真 下(右)】 新湯を単独使用していた藤屋の露天

平成17年10月、水上町、月夜野町、新治村が合併して誕生した「みなかみ町」は、水上温泉郷に加え、川古、法師、猿ヶ京、湯宿、上牧など錚々たる温泉地を擁する一大温泉町となりました。

秘湯系、行楽系、湯治系など多彩な温泉地があるので、今後どのような観光振興策をとっていくのか、興味がもたれるところです。

近年、上越国境の山々から流れ下る急流がラフティングの適地として注目され、ラフティングを切り口とした活性化も模索されています。

お湯本来のよさと、周囲の雄大な自然を活かして、新たな活性化を図っていってもらいたいものです。

<温泉>

takayamaさんの「群馬の温泉ページ」に掲載されている県薬務課作成の温泉統計(平成11年度温泉利用状況)によると、水上温泉で源泉総数9(内 利用源泉8)となっています。

利用源泉8のうち、独自源泉と思われる、諏訪峡(諏訪ノ湯)、きむら苑(天狗の湯)、塩屋温泉館(塩屋源泉)、松の井ホテル(3源泉)をのぞく源泉が湯原地区を中心に使われていると思われます。

【写真 上(左)】 利根川と泉源

【写真 下(右)】 泉源上の祠

調べのついた範囲ではほとんどの宿が「旧湯」(共同)利用で、何本かの源泉を混合し共同配湯しているのかもしれません。

また、「藤屋」は共同配湯とは別ルートで「新湯」「旧湯」を引いていたという情報もあります。

なお、かつて「旧湯」「新湯」「不動の湯」「稲荷湯」があったという情報がありますが、現在の源泉との関連は定かではありません。

【写真 上(左)】 松葉屋の湯口

【写真 下(右)】 温泉公園の足湯

中性の含食塩-石膏泉系のお湯は無色透明で、ほのかな湯の香とやわらかな湯ざわりをもつ良質なもの。

団体向け大温泉地には意外に硫酸塩泉系のお湯が多いのですが、むしろ通好み湯治向けの渋い泉質なので、団体旅行などでは「これってホントに温泉?」状態となり、損をしがちなのは残念なことです。

(ちなみに団体様向け泉質No.1は、白濁硫黄泉だと思う ^^ )

参考までに入手済の各源泉分析データをあげておきます。

■ 旧湯

Ca・Na-硫酸塩・塩化物温泉 46.2℃、pH=7.6、700L/min動力、総計=1.08g/kg

■ 新湯

単純温泉 29.5℃、pH=7.5、総計=0.34g/kg

■ 諏訪峡(諏訪ノ湯)

Ca-硫酸塩温泉 44.1℃、250L/min(掘削自噴)、総計=1905.05mg/kg

■ きむら苑(天狗の湯)

Ca・Na-硫酸塩温泉 42.5℃、pH=8.0、総計=1.45822g/kg

■ 塩屋源泉(塩屋温泉館)

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 32.2℃、pH=8.1、総計=0.81g/kg

■ 荒木・松の井共有泉(松の井ホテル)

アルカリ性単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型) 34.8℃、pH=8.6、総計=0.30g/kg

■ 松の湯(松の井ホテル)

アルカリ性単純温泉(Ca・Na-SO4型) 40.1℃、pH=8.7、150L/min掘削自噴、総計=0.30g/kg

■ 松の井源泉(松の井ホテル)

Ca・Na-硫酸塩・塩化物温泉 38.0℃、pH=7.7、45L/min動力、総計=1.46g/kg

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 箱根二十湯制覇!

先日、懸案だった木賀温泉の「KKR宮ノ下」に宿泊して、ついに箱根二十湯を制覇しました。

じつは、二十湯以外に「小田急 山のホテル」の自家源泉”つつじの湯”(芦ノ湖温泉)がありますが、これは異様にお高いので、いつかお金が貯まったら(笑)いきます。

〔 箱根七湯から箱根二十湯へ 〕 (箱根7湯~箱根12湯~箱根17湯~箱根20湯)

奈良時代の天平十年(738年)、釈浄定坊による湯本「惣湯」の発見が箱根温泉の開湯とされます。

以後、豊臣秀吉の小田原征伐などを契機として発展を遂げ、江戸時代には「箱根七湯」時代となりました。

■ 箱根七湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯)

「箱根七湯」とは、湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯。別に姥子もあって実質は八湯でした。

この「箱根七湯」は当時の箱根温泉のガイドブックともいえる「七湯の枝折」によって、広く人口に膾炙されました。

■ 箱根九湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石)

明治十九年(1886年)、内務省衛生局により編纂された「日本鉱泉誌」では箱根の温泉は「箱根七湯」に姥子、仙石を加えた「箱根九湯」とされています。

仙石は大湧谷(当時は”大地獄”とよばれた)からの引湯ですが、現在のような造成泉ではなく、大湧谷の自然湧出泉を筧で引いていました。箱根の得意ワザ、引湯のはじまりです。

■ 箱根十二湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石、小湧谷(小地獄)、湯ノ花沢、強羅)

独自の美文調で各地の景勝地を紹介した大月桂月が明治三十二年(1899年)に著した「箱根雑観」では「箱根九湯」に小湧谷(小地獄)、湯ノ花沢、強羅を加え、さらに大湧谷(仙石上湯)を数えて「箱根十三湯」としています。(仙石は”仙石下湯”としている。)

この時代の強羅温泉は早雲地獄からの引湯で、現在の早雲山造成泉はこの系譜を引くものです。

なお、一般には仙石の2湯(上湯、下湯)をひとつにまとめた「箱根十二湯」が親しまれていたようです。

また、仙石元湯(俵石)を加え「箱根十四湯」とする人もいたようです。

■ 箱根十六湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖)

昭和に入るといわゆる”上総掘り”による温泉井の開発や渦巻ポンプによる揚湯泉、戦後にはエアーリフトポンプによる揚湯泉も増加して、泉源数は急激に増加しました。

これに新たな引湯温泉地が加わって、「箱根十二湯」に二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖を加えた「箱根十六湯」時代となりました。

■ 箱根二十湯(「箱根十七湯」)

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石原、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖、早雲山、大涌谷、湖尻、蛸川)

その後、掘削技術の発達、水中ポンプの普及と観光の振興などによりさらに泉源と温泉地開発が進み、昭和56年(1981年)に発行された「箱根温泉誌」では「箱根十六湯」に早雲山、大涌谷、湖尻を加えた「箱根十九湯」、現在ではこれに蛸川(旧 元箱根)が加わって「箱根二十湯」とされています。

なお、平成17年(2005年)に箱根町観光協会/旅館協同組合の監修により発刊された「箱根オフィシャルガイドブック」では、「箱根十七湯」(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石原、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖、蛸川)として紹介されています。

昭和40年代中盤以降、温泉保護の観点から新規源泉開発が極端に制限され、近年、観光需要も右肩上がりの終焉を迎えているので、おそらく今後は「箱根二十湯」(「箱根十七湯」)で定着していくのだろうと思います。

(以上、箱根二十湯(かなしんブックス)平野富雄氏著を参考。)

〔 箱根二十湯すぐれもの湯のご紹介 〕

今回は、箱根二十湯制覇記念(笑)として、箱根二十湯制覇の野望を抱いた方のために、お湯のいい施設のリストを公開しましょう。

箱根の得意ワザは温泉造成と引湯です。

平成17年(2005年)、台風11号により湯の花沢の温泉造成施設が被害を受けたとき、芦ノ湖畔の多くの湯宿が温泉を利用できなくなりました。

これが現在の箱根の実態で、おなじ造成泉でも造成地や引湯ルートによって、お湯のイメージが大きくかわることがあります。

また、湯本などでは、さらにエリアによって小区分されることがあります。

なので、ここでは、これらを含めてマニアックに(笑)整理してみました。

なお、できるだけ日帰り可のものをリストしていますが、それがない場合は不可のものを挙げています。

それではいきます。(スペック総計の単位はg/kg)

【 01.箱根湯本温泉 】

(湯本・茶ノ花地区)

■ 「かっぱ天国」

Na・Ca-Cl・SO4温泉 54.7℃ pH=8.64 総計=1.01

(湯本・湯場地区)

■ 「平賀敬美術館」

アルカリ性単純温泉 42.4℃ pH=8.9 総計=0.55

(湯本茶屋地区)

■ 「ひがな湯治 天山」

Na-Cl温泉 67.3℃ pH=8.3 TIM=1.26

【 02.塔之沢温泉 】

■ 「上湯温泉大衆浴場」

単純温泉 39.6℃ pH=9.0 総計=0.2

【 03.大平台温泉 】

■ 「山楽荘」

Na-Cl温泉 67.7℃ pH=8.4 総計=1.33

【 04.宮ノ下温泉 】

■ 「太閤湯」

Na-Cl温泉 83.1℃ pH=8.4 総計=1.41

【 05.底倉温泉 】

■ 「そこくらの湯 つたや」

Na-Cl温泉 62.7℃ pH=7.8 総計=1.55

【 06.堂ヶ島温泉 】

■ 「対星館 花かじか」 (日帰り入浴不可)

Na-Cl・SO4温泉 71.7℃ pH=8.5 総計=1.51

【 07.小涌谷温泉 】

■ 「三河屋旅館」 (入湯済、未レポ、日帰り入浴不可)

■ 「箱根ホテル小涌園」 (入湯済、未レポ)

■ 「箱根みたか荘」 (現在、日帰り入浴不可?)

Na-Cl温泉 88.4℃ pH=7.9 総計=5.01

【 08.二ノ平温泉 】

■ 「亀の湯」(入湯済、未レポ)

■ 「翠の宿」

Na-Cl・SO4・HCO3温泉 70.0℃ pH=8.6 総計=1.12

【 09.強羅温泉 】

(掘削泉)

■ 「翠光館」

Na-Cl温泉 64.9℃ pH=7.5 総計=1.88

(早雲山造成泉)

■ 「薬師の湯 吉浜」

単純硫黄温泉 58.6℃ pH=6.9 総計=0.20

(大涌谷造成泉)

■ 「五彩館」

酸性-Ca・Mg-SO4・Cl温泉 64.7℃ pH=2.9 総計=1.01

【 10.木賀温泉 】

■ 「KKR宮ノ下」(入湯済、未レポ) (日帰り入浴不可)

■ 「箱根山水」

Na-Cl温泉 51.2℃ pH=7.8 総計=1.73

【 11.宮城野温泉 】

■ 「勘太郎の湯」

Na・Ca-Cl・SO4温泉 85.0℃ 総計=1.40

【 12.仙石原温泉 】

(掘削泉)

■ 「箱根ホテル花月園」(入湯済、未レポ)

単純温泉 40.0℃ pH=6.1 総計=0.93

(大涌谷造成泉)

■ 「万寿屋」

酸性-Ca・Mg-SO4・Cl温泉 64.7℃ pH=2.9 総計=1.01

(新姥子温泉)

■ 「ろくろべえ」

単純温泉 58℃ pH=3.6 総計=0.46

【 13.姥子温泉 】

■ 「秀明館」

単純温泉 42.4℃ pH=3.7 総計=0.68

【 14.芦ノ湖温泉 】

(箱根町供給温泉(箱根、元箱根、大芝系列/元箱根(椿公園中継槽経由))

■ 「民宿 湖月」 (現在、日帰り入浴の可否不明)

単純硫黄温泉 77.0℃ pH=3.7 総計=0.44

(箱根町供給温泉(箱根、元箱根、大芝系列/箱根町(箱根配湯槽経由))

■ 「夕霧荘」

単純硫黄温泉 77.0℃ pH=3.7 総計=0.44

【 15.芦之湯温泉 】

(芦刈の湯)

■ 「松坂屋本店」 (リニューアル後日帰り入浴不可に)

S-Ca・Na・Mg-SO4温泉 62.5℃ pH=7.3 総計=1.18

(芦之湯第1号(仙液湯)、箱根町揚湯井2号 他)

■ 「きのくにや」

単純硫黄温泉 37.9℃ pH=6.6 総計=0.83 〔芦之湯第1号(仙液湯)〕

単純温泉 52.7℃ pH=8.0 総計=0.91 〔箱根町揚湯井2号〕

(箱根町供給温泉(芦之湯(湯の花配湯槽経由))

■ 「山形屋旅館」

単純硫黄温泉 94.1℃ pH=6.4 総計=0.15

【 16.湯ノ花沢温泉 】

■ 「湯の花温泉ホテル」

単純硫黄温泉 52.2℃ pH=5.67 総計=0.26

【 17.蛸川温泉 】

■ 「箱根園コテージ」

Ca・Na-SO4・Cl温泉 45.6℃ pH=7.9 総計=1.07

【 18.早雲山温泉 】

■ 「大雄山最乗寺箱根別院」 (日帰り入浴休止中)

Ca・Mg・Na-SO4温泉 53.2℃ pH=8.10 総計=1.31

■ 「早雲閣 頓狂楼」(現 強羅(花扇)早雲閣)