関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

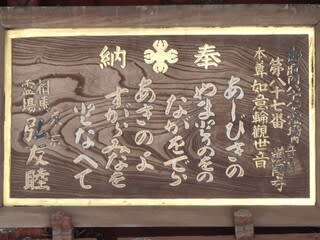

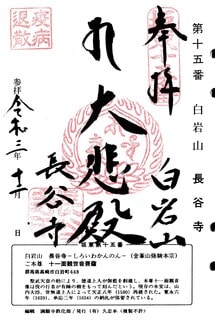

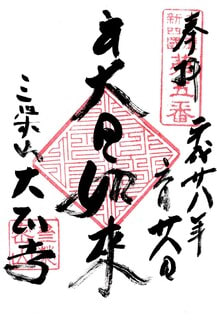

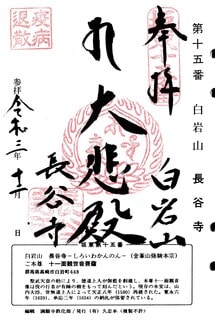

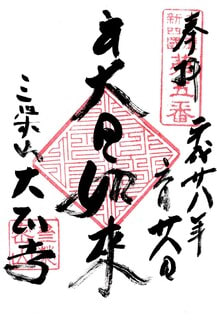

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-29

Vol.-28からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第88番 遍照山 高野寺 文殊院

(もんじゅいん)

杉並区の紹介Web

杉並区和泉4-18-17

高野山真言宗

御本尊:弘法大師

札所本尊:弘法大師

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第88番

ついに札所第88番、結願です。

結願所の第88番は杉並の文殊院です。

第88番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに高野寺文殊院で、第88番札所は開創当初から白金臺町の高野寺文殊院であったとみられます。

杉並区の紹介Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

文殊院は開山を高野山興山寺の木食応其上人ともいいますが、『寺社書上』には慶長五年(1600年)文殊院勢誉師が徳川家康公の帰依を受けて駿府に寺地を拝領して開創とあるようです。

開創当時は興山寺を号していました。

寛永四年(1627年)、文殊院応昌師が江戸浅草に寺地を賜り、駿府城北の丸の建物を拝領して移築といいます。

元禄九年(1696年)麻布白金台町(現・白金二丁目)に移り「白金高野寺」と呼ばれました。

江戸期の当山は、高野山在番所行人方触頭として真言宗では重要ポジションの寺院でした。

高野山行人方については第50番の大徳院でもふれています。

江戸時代、高野山内の組織は学侶方・行人方・聖方の「高野三方(三派)」から成り立っていました。

wikipediaの「高野三方」(こうやさんかた)には以下のとおりあります

-------------------------

高野三方は、平安時代から江戸時代まで高野山を構成した、学侶方・行人方・聖方による三派の総称。

・学侶方

密教に関する学問の研究・祈祷を行った集団。代表寺院は青巌寺であった。

・行人方

寺院の管理・法会といった実務を行った集団。また、僧兵としての役割も担った。代表寺院は興山寺であった。

・聖方

全国を行脚して高野山に対する信仰・勧進を行った集団。全国各地に伝わる空海による開湯・開山の伝説を生む要因となった。代表寺院は大徳院であった。

-------------------------

江戸における高野三方の拠点(在番所等)は、学侶方が高野山学侶方江戸在番所(現・高野山東京別院/第1番札所)、行人方が高野寺文殊院(第88番札所)、聖方が大徳院(第50番札所)。

いずれも御府内霊場札所で、しかも学侶方が第1番発願所、行人方が第88番結願所、聖方が第50番を押さえていたことになります。

御府内霊場は新義真言宗寺院が多いですが、こうしてみると高野山の江戸写し的な性格を帯びていることがわかります。

文殊院が結願所をつとめられている理由は、ここにあるのかとも思います。

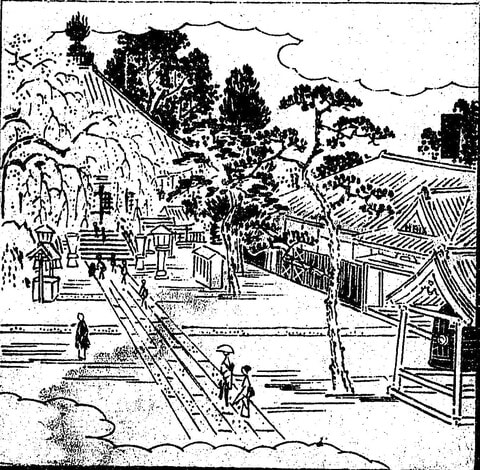

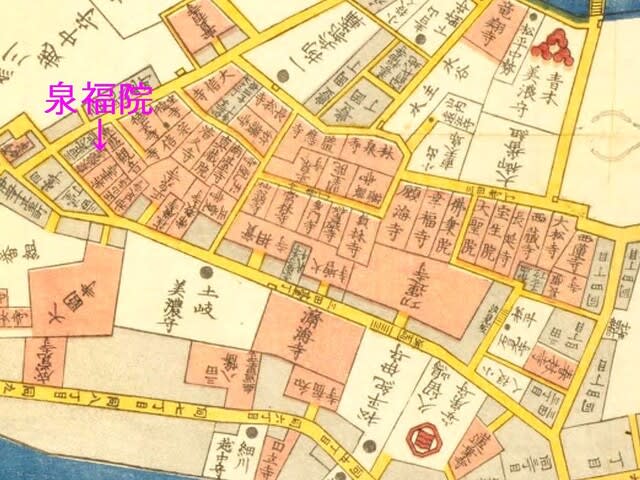

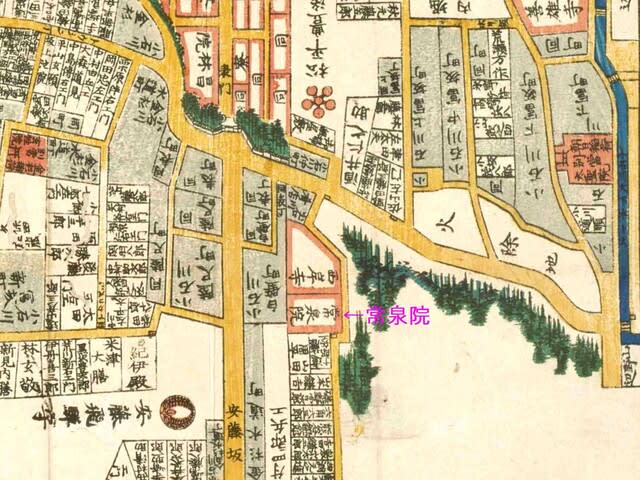

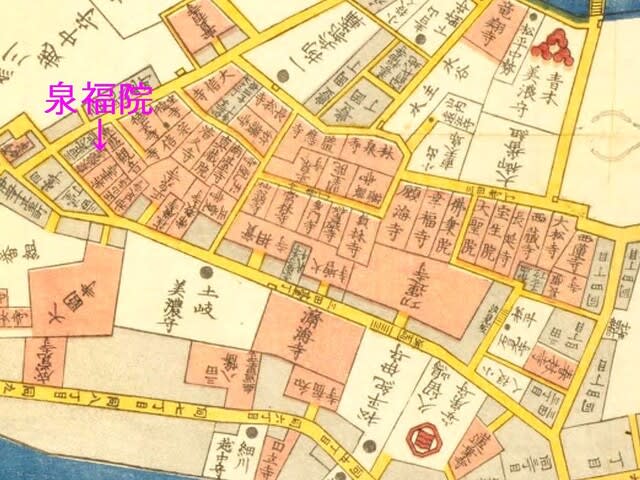

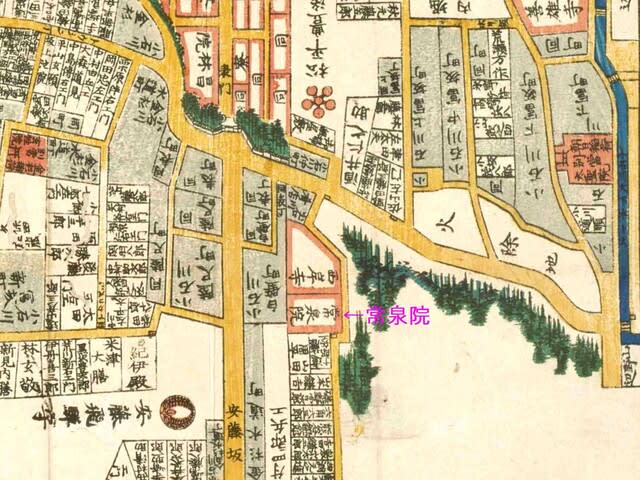

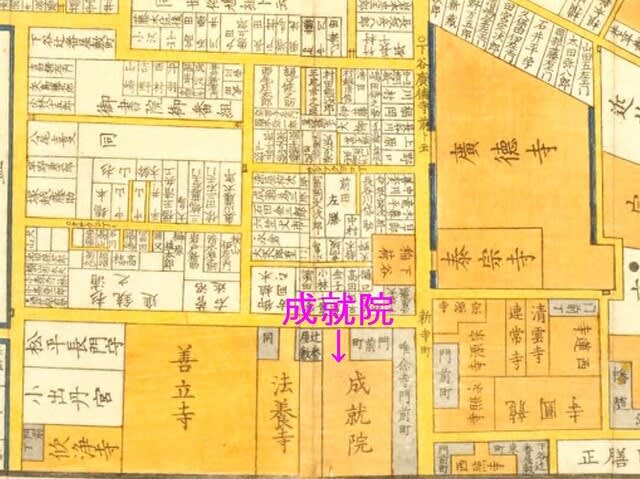

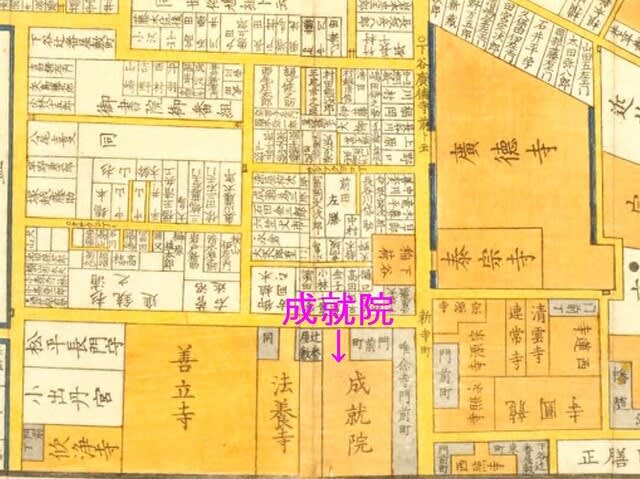

『江戸切絵図』には芝三田日本榎高輪辺絵図に「高野寺」がふたつみえます。

ひとつは東禅寺の北側、もうひとつは清正公覚林寺の東側です。

前者が学侶方高野寺(現・高野山東京別院)、後者が行人方高野寺(現・文殊院、杉並に移転)とみられます。

行人方高野寺(文殊院の旧地)は、法華宗立行寺(港区白金2-2-6)の南側辺だったとみられます。

白金高野山(文殊院)と二本榎高野寺(高野山東京別院)は至近に位置し、御府内霊場は白金で発願し、白金で結願する霊場だったことがわかります。

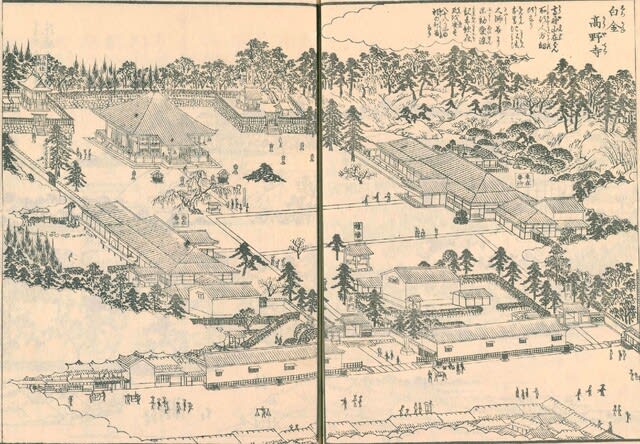

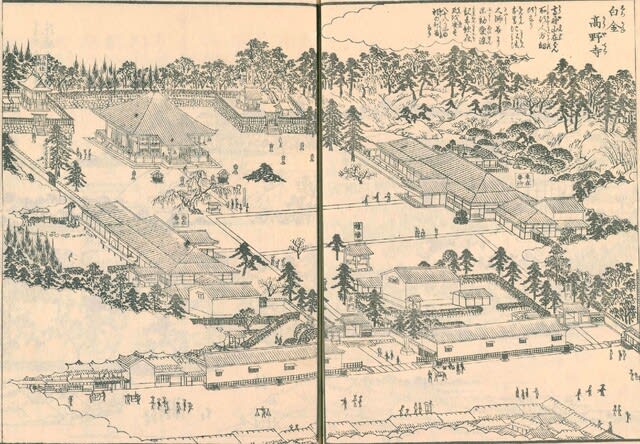

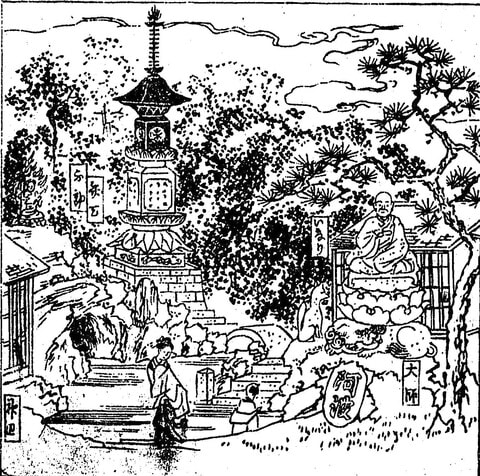

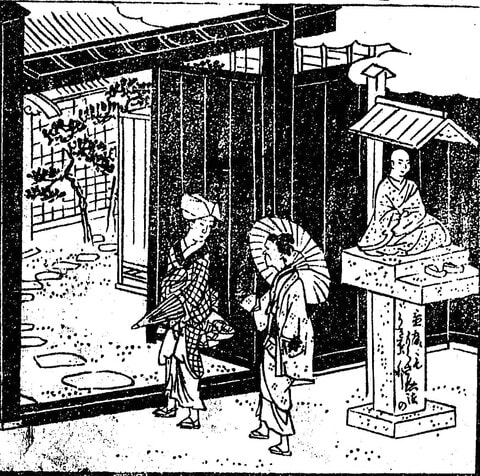

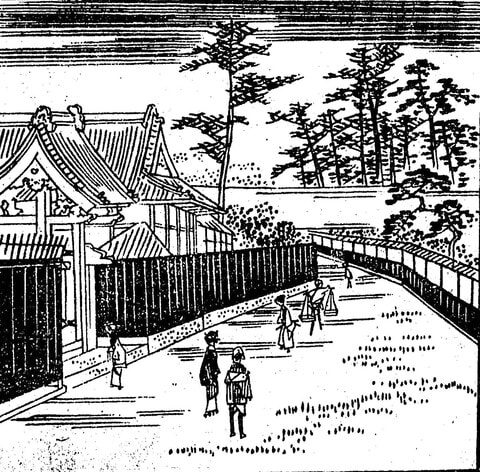

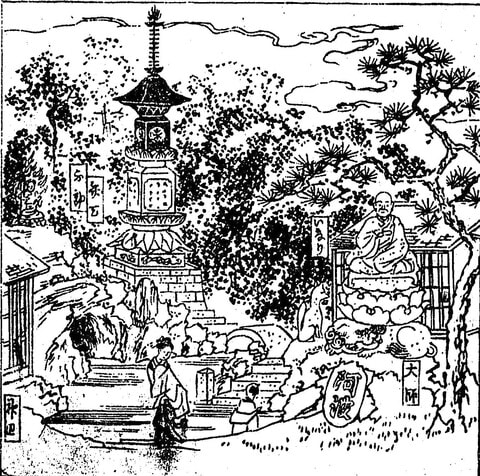

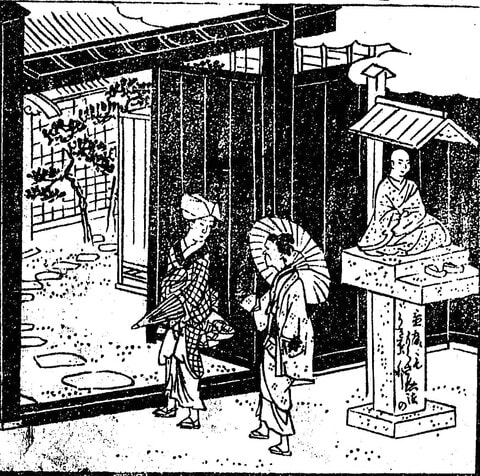

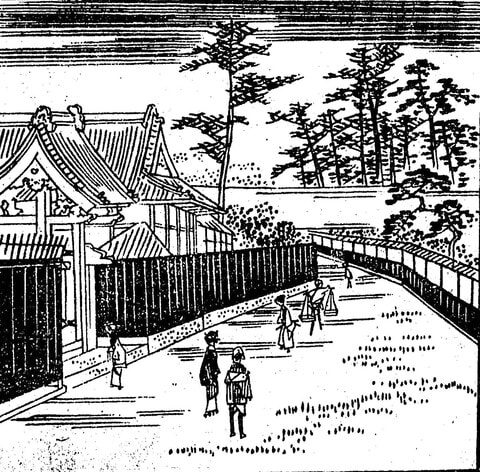

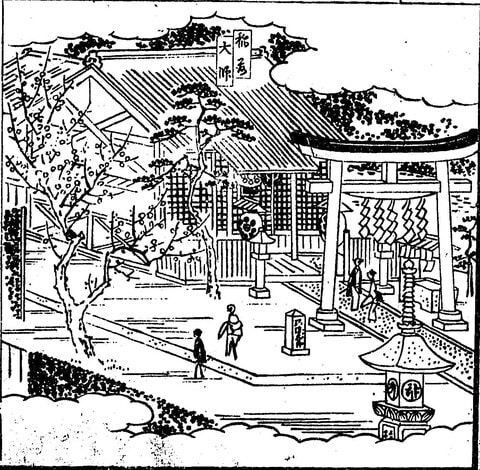

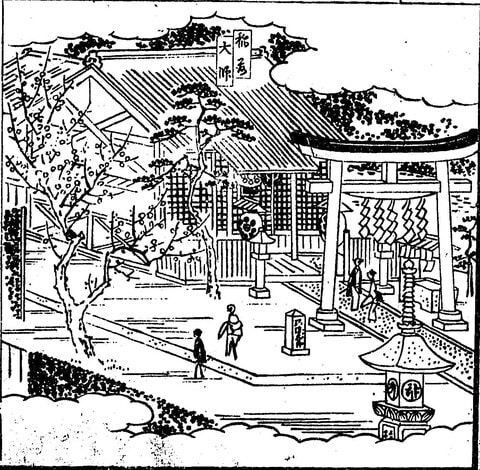

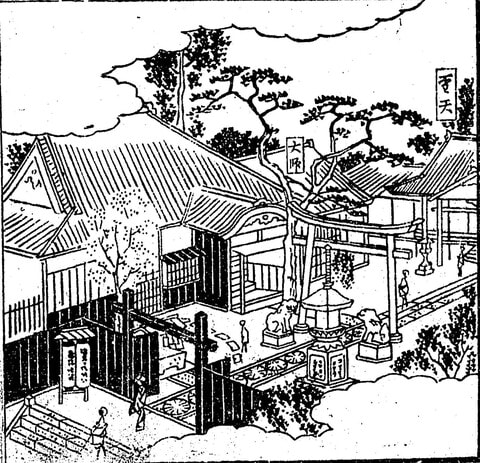

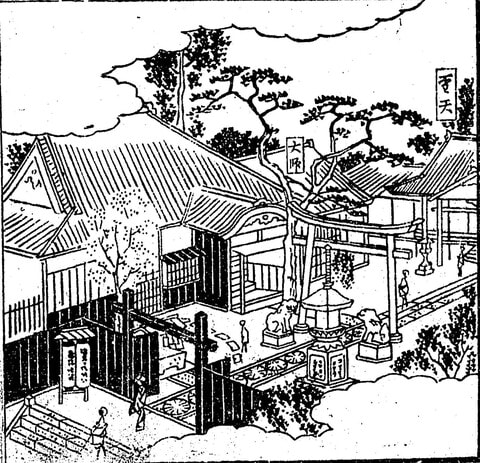

また、■ 『江戸名所図会 7巻 [7]』の挿絵をみると、かなり広壮な敷地をもっていたことがわかります。

大正9年、文殊院は区画整理により現在地(杉並区和泉)に移転しました。

周辺は住宅地ですが、山内には弘法大師信仰を示す八十八ヶ寺大師石像や「お砂踏の石」があり、往年の御府内霊場結願所の趣きをいまに伝えています。

御本尊の弘法大師坐像は室町末期の作といわれ、「安産守護のご本尊」として広く信仰を集めたといいます。

弘法大師座像、弁財天像・付近出土の板碑・百度石・文殊院文書などが区の文化財に指定されている模様ですが、弘法大師座像をのぞいて詳細は不明です。

→ 弘法大師坐像についての杉並区史料(PDF)。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

八十八番

●●●●町

高野寺

高野山●人●直番所

本尊:弘法大師 不動明王 愛染明王

■ 『寺社書上 [16] 白銀寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.30』

麻布白金臺町壱町目

高野山行人方在番所

古義真言宗触頭 東西二箇寺

慶長五年(1600年)大権現様於駿府文殊院(当時興山寺ト申候)勢誉寺地拝領仕

其御御当地浅草から砌 寛永四年(1627年)於浅草●-● 文殊院應昌拝領仕

●-● 元禄九年(1696年)於白金臺町替地拝領仕候

本堂

本尊 弘法大師木座像

二脇士 不動明王木坐像 愛染明王木坐像

二天幷八祖画像

本堂内護摩所

不動明王木立像

本堂内大師前

大聖歓喜天

賓頭盧木座像

東在番所

西在番所

東在番交替所

西在番交替所

鎮守社

丹生大明神 高野大明神 神體幣

八幡宮 神體幣

摩利支天小社 神體幣

入船稲荷社

金毘羅小社

■ 『江戸名所図会 7巻 [7]』(国立国会図書館)

白金高野寺

高野山在ばん所行人方触所なり

本尊に弘法大師 幷 不動愛染観音歓喜天を安す

八十八ヶ所の札の打とめなり

「白金高野寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[7],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

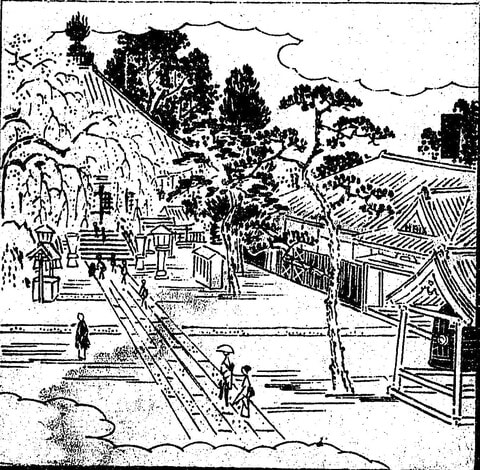

「高野寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』目黒白金辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「方南町」駅で徒歩約15分。

駅から南下して神田川を渡り、住宅街の路地をたどる道行きです。

駅からそれなりに歩きますが、御府内霊場結願に向かうにはこの程度のアプローチがあってもいいかもしれません。

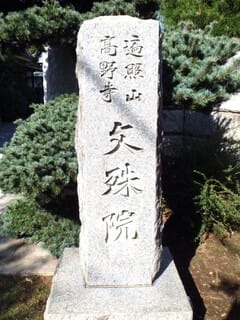

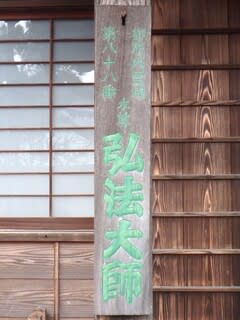

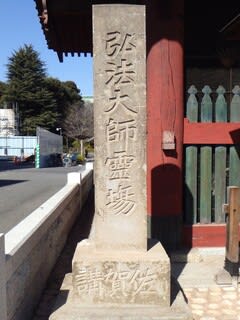

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 門前

住宅地のなかに突然に寺院があらわれます。

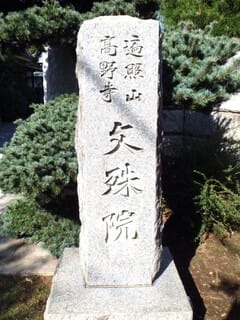

門前から背後を振り返ると、参道らしいまっすぐの道が延びているので歩いていくと院号標&札所標がありました。

正式にはここからが参道なのだと想います。

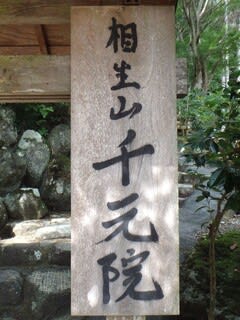

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 山内

門は門柱で、その手前に院号標。

山内は住宅地の寺院にしてはかなりの広さで、格式の高さが感じられます。

参道左手に文殊堂、正面が本堂、本堂向かって右手が庫裡です。

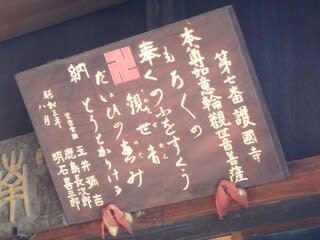

【写真 上(左)】 文殊堂

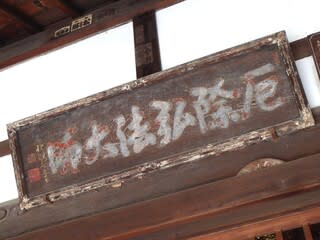

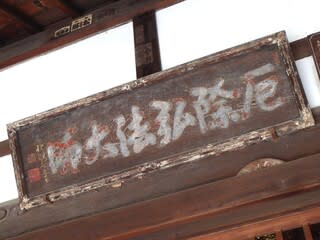

【写真 下(右)】 文殊堂扁額

文殊堂は宝形造銅板葺で頂に宝珠を置き、向拝に「文殊堂」の扁額と文殊菩薩の御真言が掲げられています。

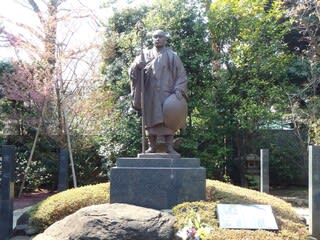

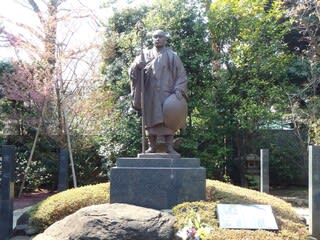

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 修行大師像

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、屋根の勾配が急で迫力があります。

本堂向かって右手に修行大師像。本堂前には御宝号の石碑?があります。

【写真 上(左)】 修行大師像と本堂

【写真 下(右)】 弘法大師御寶前の石碑?

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

向拝見上げに院号扁額を掲げています。

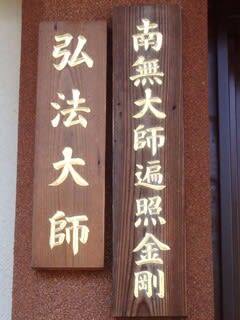

向拝柱には札所板と御寶号の板とが掲げられています。

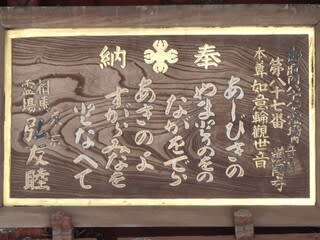

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 御寶号の板

シンプルながら随所にお大師さまゆかりの事物が配され、さすがに御府内霊場結願寺らしい趣きがあります。

御本尊は弘法大師。

初番・高野山東京別院の御本尊は弘法大師ですから、弘法大師で発願し、弘法大師で結願する、まことに弘法大師霊場らしい霊場といえましょう。

本堂向かって右のおくには五輪塔があり、そのまわりにはたくさんのお大師さまが御座されています。

そして、その回りがお砂踏場となっていて、これまでの巡拝をしのびながら巡拝することができます。

【写真 上(左)】 本堂向かって左手

【写真 下(右)】 お大師さま

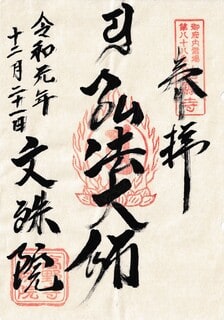

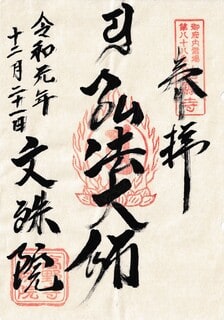

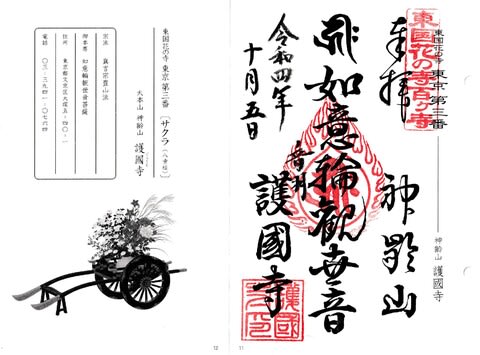

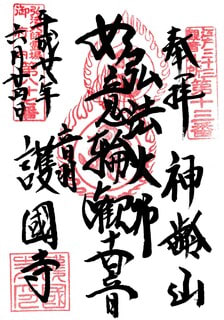

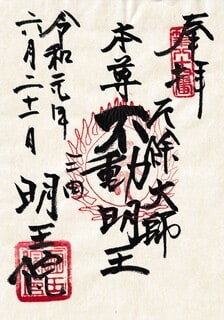

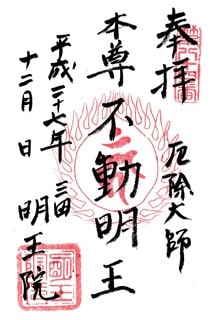

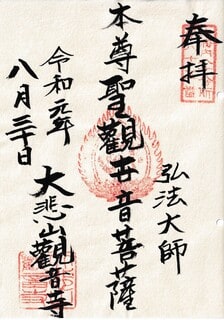

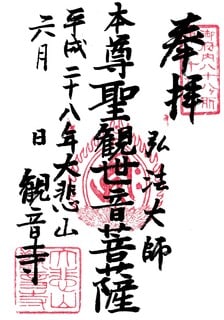

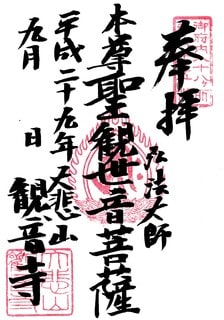

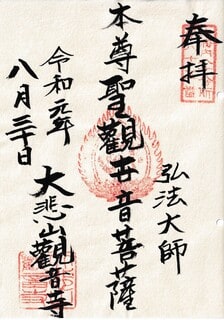

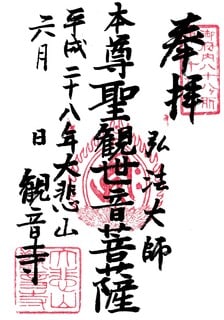

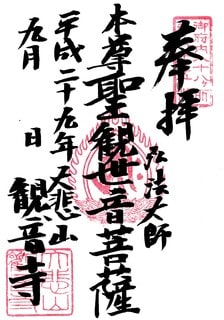

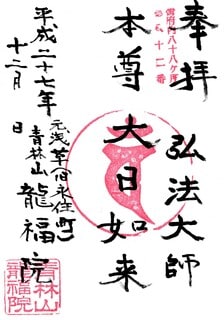

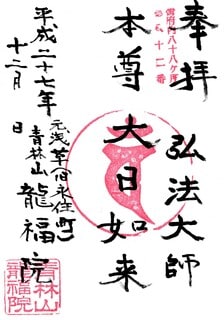

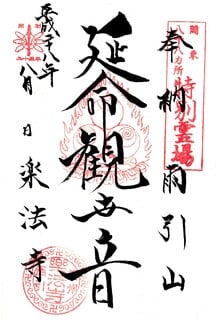

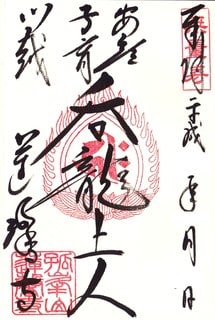

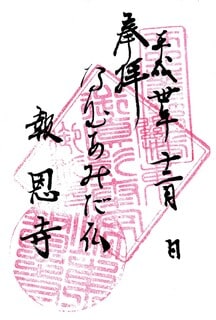

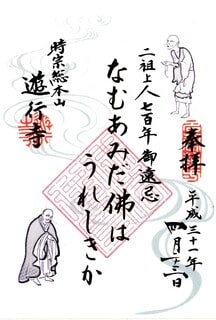

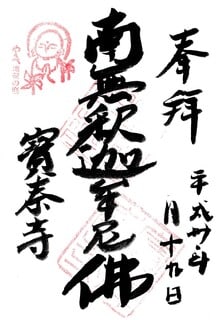

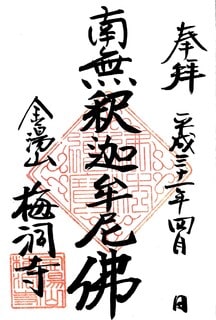

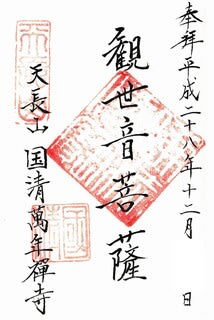

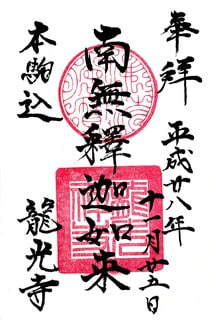

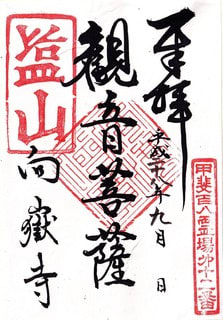

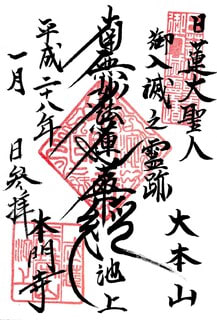

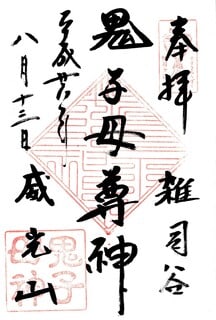

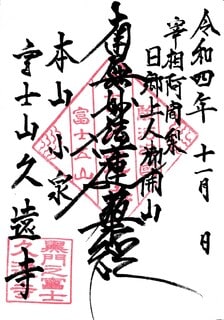

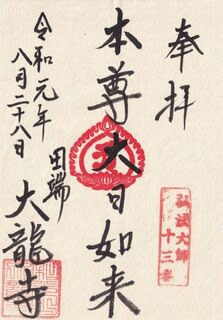

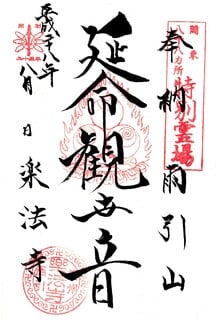

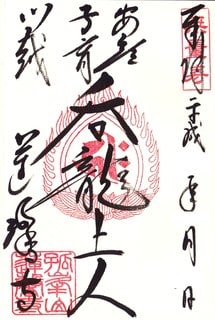

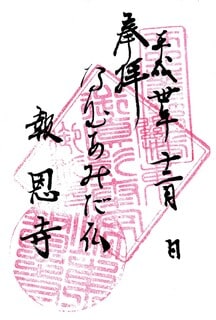

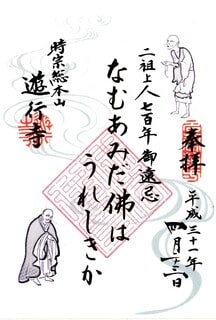

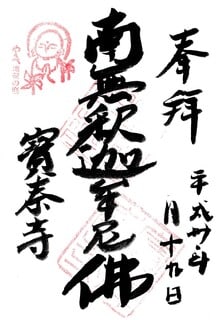

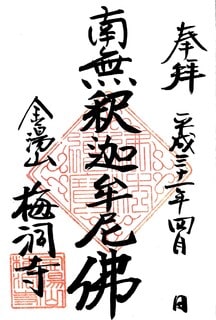

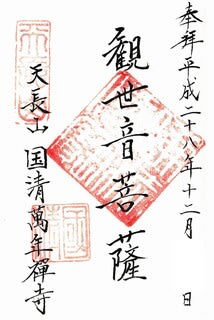

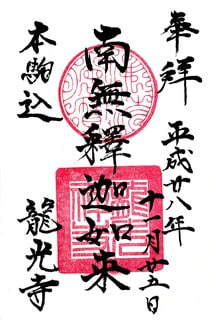

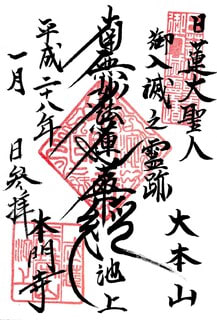

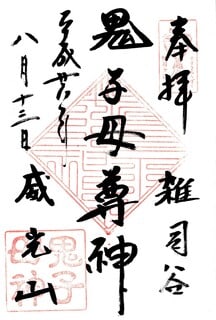

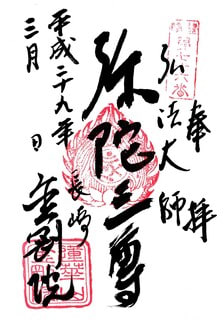

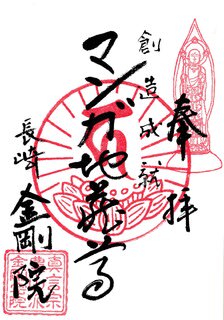

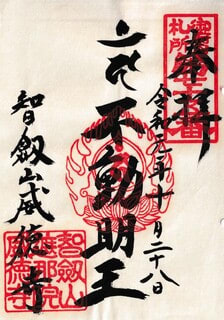

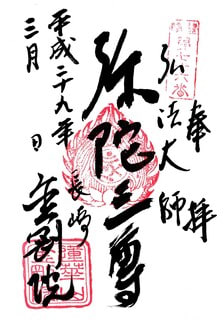

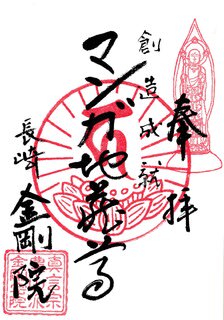

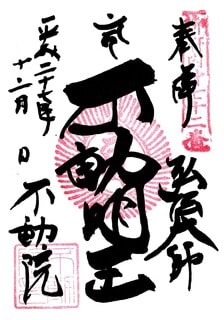

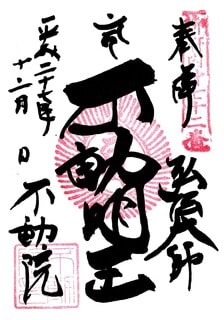

御朱印は庫裡にて拝受しました。

結願証は授与されておられませんが、御朱印には「御府内霊場第八十八番 結願寺」の札所印を捺していただけます。

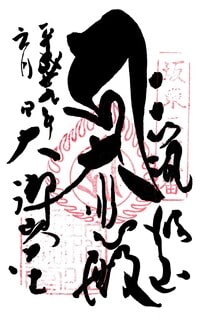

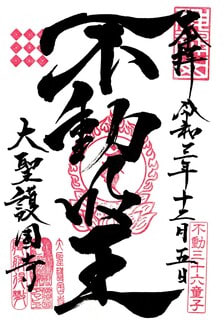

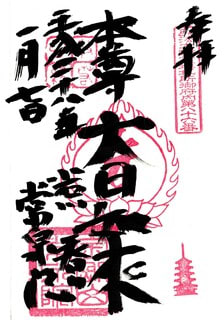

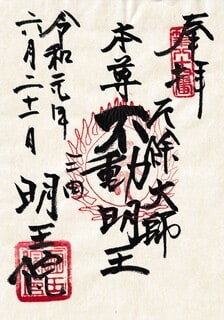

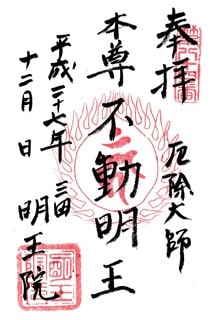

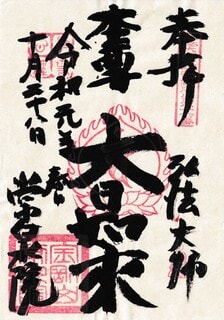

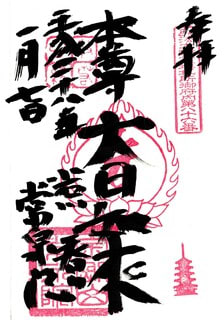

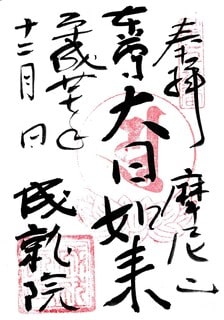

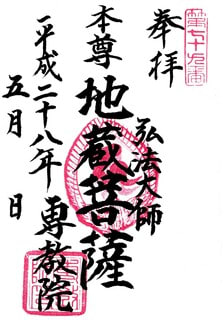

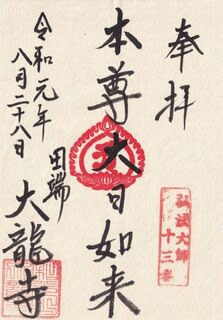

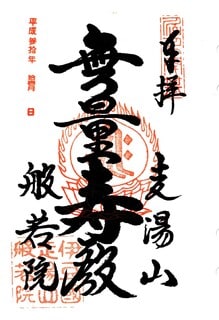

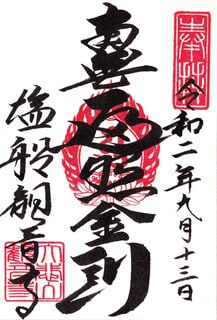

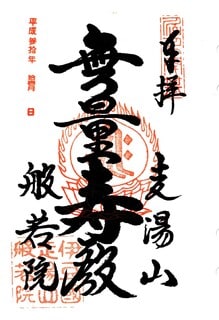

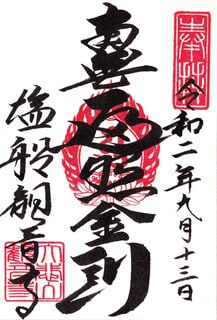

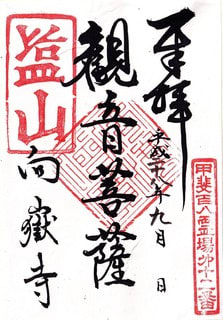

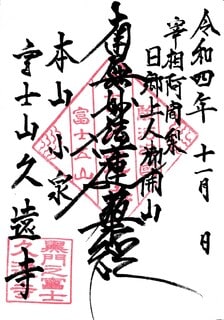

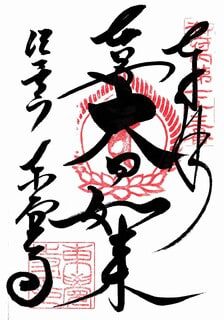

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に弘法大師のお種子「ユ」「弘法大師」の揮毫と「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内霊場第八十八番 結願寺」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

-------------------------

これにて江戸・東京の弘法大師霊場・御府内八十八ヶ所霊場は結願となります。

結願に至るまでは長い道程ですが、それだけに達成したときの満足感はひとしおです。

興味をもたれた方は、トライされてみてはいかがでしょうか。

【註記】

この連載記事は、書いている途中で『御府内八十八ケ所道しるべ』の存在に気づいたため、

途中から構成が変わっております。

ひとまずはこれで完結としますが、後日前半の構成を整えていきたいと思います。

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ Goodbye Yesterday - 今井美樹

■ Mirai 未来 - Kalafina

■ 時代 - 薬師丸ひろ子

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第88番 遍照山 高野寺 文殊院

(もんじゅいん)

杉並区の紹介Web

杉並区和泉4-18-17

高野山真言宗

御本尊:弘法大師

札所本尊:弘法大師

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第88番

ついに札所第88番、結願です。

結願所の第88番は杉並の文殊院です。

第88番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに高野寺文殊院で、第88番札所は開創当初から白金臺町の高野寺文殊院であったとみられます。

杉並区の紹介Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

文殊院は開山を高野山興山寺の木食応其上人ともいいますが、『寺社書上』には慶長五年(1600年)文殊院勢誉師が徳川家康公の帰依を受けて駿府に寺地を拝領して開創とあるようです。

開創当時は興山寺を号していました。

寛永四年(1627年)、文殊院応昌師が江戸浅草に寺地を賜り、駿府城北の丸の建物を拝領して移築といいます。

元禄九年(1696年)麻布白金台町(現・白金二丁目)に移り「白金高野寺」と呼ばれました。

江戸期の当山は、高野山在番所行人方触頭として真言宗では重要ポジションの寺院でした。

高野山行人方については第50番の大徳院でもふれています。

江戸時代、高野山内の組織は学侶方・行人方・聖方の「高野三方(三派)」から成り立っていました。

wikipediaの「高野三方」(こうやさんかた)には以下のとおりあります

-------------------------

高野三方は、平安時代から江戸時代まで高野山を構成した、学侶方・行人方・聖方による三派の総称。

・学侶方

密教に関する学問の研究・祈祷を行った集団。代表寺院は青巌寺であった。

・行人方

寺院の管理・法会といった実務を行った集団。また、僧兵としての役割も担った。代表寺院は興山寺であった。

・聖方

全国を行脚して高野山に対する信仰・勧進を行った集団。全国各地に伝わる空海による開湯・開山の伝説を生む要因となった。代表寺院は大徳院であった。

-------------------------

江戸における高野三方の拠点(在番所等)は、学侶方が高野山学侶方江戸在番所(現・高野山東京別院/第1番札所)、行人方が高野寺文殊院(第88番札所)、聖方が大徳院(第50番札所)。

いずれも御府内霊場札所で、しかも学侶方が第1番発願所、行人方が第88番結願所、聖方が第50番を押さえていたことになります。

御府内霊場は新義真言宗寺院が多いですが、こうしてみると高野山の江戸写し的な性格を帯びていることがわかります。

文殊院が結願所をつとめられている理由は、ここにあるのかとも思います。

『江戸切絵図』には芝三田日本榎高輪辺絵図に「高野寺」がふたつみえます。

ひとつは東禅寺の北側、もうひとつは清正公覚林寺の東側です。

前者が学侶方高野寺(現・高野山東京別院)、後者が行人方高野寺(現・文殊院、杉並に移転)とみられます。

行人方高野寺(文殊院の旧地)は、法華宗立行寺(港区白金2-2-6)の南側辺だったとみられます。

白金高野山(文殊院)と二本榎高野寺(高野山東京別院)は至近に位置し、御府内霊場は白金で発願し、白金で結願する霊場だったことがわかります。

また、■ 『江戸名所図会 7巻 [7]』の挿絵をみると、かなり広壮な敷地をもっていたことがわかります。

大正9年、文殊院は区画整理により現在地(杉並区和泉)に移転しました。

周辺は住宅地ですが、山内には弘法大師信仰を示す八十八ヶ寺大師石像や「お砂踏の石」があり、往年の御府内霊場結願所の趣きをいまに伝えています。

御本尊の弘法大師坐像は室町末期の作といわれ、「安産守護のご本尊」として広く信仰を集めたといいます。

弘法大師座像、弁財天像・付近出土の板碑・百度石・文殊院文書などが区の文化財に指定されている模様ですが、弘法大師座像をのぞいて詳細は不明です。

→ 弘法大師坐像についての杉並区史料(PDF)。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

八十八番

●●●●町

高野寺

高野山●人●直番所

本尊:弘法大師 不動明王 愛染明王

■ 『寺社書上 [16] 白銀寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.30』

麻布白金臺町壱町目

高野山行人方在番所

古義真言宗触頭 東西二箇寺

慶長五年(1600年)大権現様於駿府文殊院(当時興山寺ト申候)勢誉寺地拝領仕

其御御当地浅草から砌 寛永四年(1627年)於浅草●-● 文殊院應昌拝領仕

●-● 元禄九年(1696年)於白金臺町替地拝領仕候

本堂

本尊 弘法大師木座像

二脇士 不動明王木坐像 愛染明王木坐像

二天幷八祖画像

本堂内護摩所

不動明王木立像

本堂内大師前

大聖歓喜天

賓頭盧木座像

東在番所

西在番所

東在番交替所

西在番交替所

鎮守社

丹生大明神 高野大明神 神體幣

八幡宮 神體幣

摩利支天小社 神體幣

入船稲荷社

金毘羅小社

■ 『江戸名所図会 7巻 [7]』(国立国会図書館)

白金高野寺

高野山在ばん所行人方触所なり

本尊に弘法大師 幷 不動愛染観音歓喜天を安す

八十八ヶ所の札の打とめなり

「白金高野寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[7],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

「高野寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』目黒白金辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「方南町」駅で徒歩約15分。

駅から南下して神田川を渡り、住宅街の路地をたどる道行きです。

駅からそれなりに歩きますが、御府内霊場結願に向かうにはこの程度のアプローチがあってもいいかもしれません。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 門前

住宅地のなかに突然に寺院があらわれます。

門前から背後を振り返ると、参道らしいまっすぐの道が延びているので歩いていくと院号標&札所標がありました。

正式にはここからが参道なのだと想います。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 山内

門は門柱で、その手前に院号標。

山内は住宅地の寺院にしてはかなりの広さで、格式の高さが感じられます。

参道左手に文殊堂、正面が本堂、本堂向かって右手が庫裡です。

【写真 上(左)】 文殊堂

【写真 下(右)】 文殊堂扁額

文殊堂は宝形造銅板葺で頂に宝珠を置き、向拝に「文殊堂」の扁額と文殊菩薩の御真言が掲げられています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 修行大師像

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、屋根の勾配が急で迫力があります。

本堂向かって右手に修行大師像。本堂前には御宝号の石碑?があります。

【写真 上(左)】 修行大師像と本堂

【写真 下(右)】 弘法大師御寶前の石碑?

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。

向拝見上げに院号扁額を掲げています。

向拝柱には札所板と御寶号の板とが掲げられています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 御寶号の板

シンプルながら随所にお大師さまゆかりの事物が配され、さすがに御府内霊場結願寺らしい趣きがあります。

御本尊は弘法大師。

初番・高野山東京別院の御本尊は弘法大師ですから、弘法大師で発願し、弘法大師で結願する、まことに弘法大師霊場らしい霊場といえましょう。

本堂向かって右のおくには五輪塔があり、そのまわりにはたくさんのお大師さまが御座されています。

そして、その回りがお砂踏場となっていて、これまでの巡拝をしのびながら巡拝することができます。

【写真 上(左)】 本堂向かって左手

【写真 下(右)】 お大師さま

御朱印は庫裡にて拝受しました。

結願証は授与されておられませんが、御朱印には「御府内霊場第八十八番 結願寺」の札所印を捺していただけます。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に弘法大師のお種子「ユ」「弘法大師」の揮毫と「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内霊場第八十八番 結願寺」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

-------------------------

これにて江戸・東京の弘法大師霊場・御府内八十八ヶ所霊場は結願となります。

結願に至るまでは長い道程ですが、それだけに達成したときの満足感はひとしおです。

興味をもたれた方は、トライされてみてはいかがでしょうか。

【註記】

この連載記事は、書いている途中で『御府内八十八ケ所道しるべ』の存在に気づいたため、

途中から構成が変わっております。

ひとまずはこれで完結としますが、後日前半の構成を整えていきたいと思います。

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ Goodbye Yesterday - 今井美樹

■ Mirai 未来 - Kalafina

■ 時代 - 薬師丸ひろ子

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28

Vol.-27からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

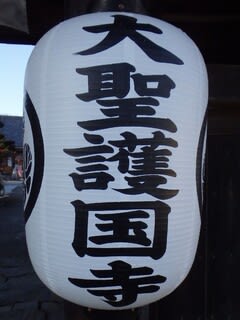

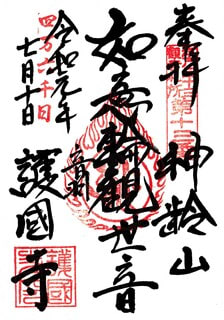

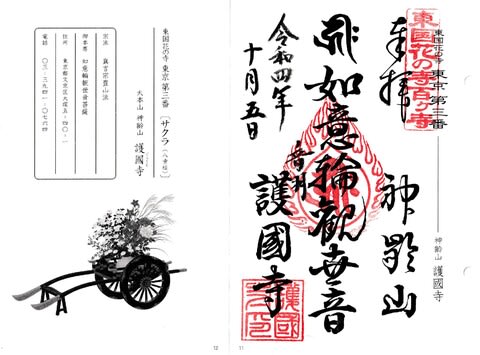

■ 第87番 神齢山 悉地院 護国寺

(ごこくじ)

公式Web

文京区大塚5-40-1

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所本尊:如意輪観世音菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第87番、江戸三十三観音札所第13番、近世江戸三十三観音霊場第13番、東京三十三所観世音霊場第24番、山の手三十三観音霊場第7番、東都七観音霊場第7番、弁財天百社参り第46番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第3番

御府内霊場は、結願直前の第87番に御府内きっての名刹を配しています。

音羽の護国寺です。

第87番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに護国寺で、第87番札所は開創当初から音羽の護国寺であったとみられます。

護国寺は御府内有数の名刹につき記録類はふんだんにあり、逐一追っていくときりがないので、公式Web、『江戸名所図会』、『小石川区史』をメインに縁起・沿革を追ってみます。

護国寺は天和元年(1681年)、徳川5代将軍綱吉公(大猷公)が生母・桂昌院の発願を受け、上野国碓氷八幡宮(上野國一社八幡宮)の別当・大聖護国寺の亮賢僧正を招き開山として創建されました。

幕府の高田薬園の地を賜い堂宇を建立、桂昌院の念持仏である天然琥珀如意輪観世音菩薩像を御本尊とし、神齢山悉地院護国寺と号しました。

なお、碓氷八幡宮(上野國一社八幡宮)の元別当・大聖護国寺(高崎市)は現存し、多彩な御朱印を授与されています。

公式Webには、御本尊の不動明王を含む五大明王、および三十六童子が桂昌院寄進であることが記されています。

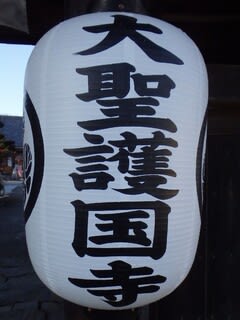

【写真 上(左)】 大聖護国寺

【写真 下(右)】 同

【写真 上(左)】 大聖護国寺の御朱印

【写真 下(右)】 同

寺領三百石の寄進を受けて当山は大伽藍を整え、御府内屈指の巨刹となりました。

幕府の祈願所にもなり綱吉公、桂昌院も度々参詣したといいます。

音羽は江戸城の北方、武蔵野台地のほぼ南端にあり、その台地の高みは武州の山々や、遠く上信の霊山までつながっています。

風水では北の丘陵には玄武が備わり守護するという考えがあります。

幕府の祈願所を音羽に置いたのは、あるいは音羽の丘陵の玄武の守護を期待したものかもしれません。

護国寺は大和長谷寺末ながらすこぶる高い寺格を有し、御府内に多くの末寺を抱えていきます。

享保二年(1717年)正月、神田の護持院が焼失したのち、享保五年(1720年)幕命により護持院を当山内に併置。

観音堂を護国寺、本坊を護持院と称して、護持院の住持が当山を兼攝しました。

〔護持院〕

護持院は、筑波山知足院を号した御府内有数の名刹です。

護持院の開祖権僧正光誉は和州初瀬の西蔵院の住職でしたが(おそらく家康公の)篤い帰依を受けて江戸に招聘され、常州筑波山の宿寺の住持となり知足院と号しました。

筑波山・中善(禅)寺(知足院)との関係については史料により錯綜していますので、簡潔にまとまっている筑波山大御堂の公式Webから抜粋引用させていただきます。

-------------------------

・筑波・知足院中興の祖・宥俊(第1世)は家康公の帰依篤く慶長七年(1602年)朱印五百石を賜る

・慶長十五年(1610年)筑波山中禅寺知足院の江戸別院として江戸に護摩堂を建立

・第2世・光誉は護摩堂の経営に当たるため江戸在府となり、以降筑波山には院代を置いて寺務執行が通例となる

・元禄元年(1688年)綱吉公の後押しで護摩堂を護持院と改称して開山

・江戸将軍家代々の加持祈祷を行う寺院へ発展、上野寛永寺と並び称されるほどの巨刹となる

-------------------------

上記と史料類をまとめてみると、

筑波山知足院の宥俊は家康公の帰依篤く慶長七年(1602年)朱印五百石を賜りました。

慶長十五年(1610年)、大神君(家康公)の命を受けて寺地を賜り、筑波山中禅寺知足院の江戸別院として江戸銀町(神田九軒町ないし日本橋?)に護摩堂を建立。

江戸城の護持所と定めました。

和州初瀬・西蔵院の住職・光誉は(おそらく家康公の)篤い帰依を受けて江戸に招聘され、筑波山中禅寺知足院第2世になるとともに、江戸別院の護摩堂(のちの護持院)を護持しました。

以降、筑波山知足院の住持は江戸(護持院)在所となり、筑波山には院代を置きました。

光誉上人は大阪冬の陣の際に陣中で祈祷をおこなったとありますから、家康公の帰依まことに篤かったとみられます。

常陸の名山・筑波山は古来から人々の信仰を集め、建久二年(1191年)源頼朝公は安西景益、上総介広常、千葉介常胤等を伴って筑波山当神社に参詣、神領を寄進しています。

頼朝公への尊敬の念が篤かったという徳川家康公が、関東鎮護に当たり筑波山を重視したのは故あることかもしれません。

実際、筑波山神社の公式Webには、これをうかがわせる記述がありますので抜粋引用させていただきます。

-------------------------

・天正十八年(1590年)八月、徳川家康は江戸城に入城、東北に聳える筑波山を仰いで江戸城鎮護の霊山と崇め(た)

・慶長五年(1600年)九月、関ヶ原の合戦に大勝の後(略)家康が厚く帰依していた大和国長谷寺の別当梅心院宥俊を筑波別当に補し、知足院を再興せしめて将軍家の御祈願所と為し、筑波山神社御座替祭を以て江戸城鎮護の神事と定めた

・宥俊の弟子二世光誉も家康の信任厚く、慶長十五年(1610年)江戸白銀町に護摩堂を建てて常府を仰付けられ、慶長・元和の大阪夏冬の陣には陣中に在って戦勝を祈願

-------------------------

結城の総鎮守・健田須賀神社の公式Webには「霊峰筑波山を拝するのに素晴らしい地にあり、古代人はここで祭りを行い、日の出から暦を察した」とあり、筑波山信仰との関係を示唆しています。

健田須賀神社はまた、結城家第一の氏神として知られています。

家康公の次男・秀康公は羽柴家(豊臣家)の養子となったのち結城家に入り結城秀康を名乗りました。

秀康公の結城家入りは秀吉公と結城晴朝とで進められたとされますが、秀康公は関ヶ原の戦いの際に宇都宮に留まり、北方・上杉勢の南下を能く抑えました。

筑波山は江戸からみて鬼門の方角に当たり、江戸鎮護という観点からも重要な霊地だったとみられます。

このように、筑波山信仰や鬼門鎮護、そして北方を抑えた結城秀康公の事績などが重なり、筑波別当・知足院が将軍家代々の祈祷寺院となっていったのでは。

上野寛永寺が江戸城の鬼門にあることはよく知られていますが、こちらは天台宗。

さらに北東の筑波山に真言宗系の知足院を置き、二重の江戸鎮護結界を張ったという想像も許されるかもしれません。

知足院江戸護摩堂は、元和八年(1622年)夏以前に成立とされる「新義真言宗触頭江戸四箇寺」の一寺となり寺格を高めました。

御本尊は不動明王で、古くは御本尊に釈迦如来を安したとも伝わります。

寛永三年(1626年)大猷公(徳川家光公)により諸伽藍を建立、延宝二年(1674年)再修するも火災に罹り、貞享元年(1684年)湯島切通(かつての根生院の在地)に一旦移転しました。

元禄元年(1688年)綱吉公の後押しで(知足院江戸)護摩堂を護持院と改号して開山。

江戸将軍家代々の加持祈祷を行う寺院へと発展し、上野寛永寺と並び称されるほどの巨刹となりました。

元禄(1688-1704年)任元の年に神田橋に移転。

移転後も徳川将軍家の帰依浅からず、松平若狭守・仙石越前守により護摩堂、祖師堂、観音堂、経堂、灌頂堂、鐘楼堂、二天門などの伽藍が整備されました。

このとき、隆光を開山とし権僧正に任せられ、元禄四年(1691年)寺領千五百石を拝領して院家に列し、関東新義(真言宗)惣録と定められました。

おそらくこの神田橋移転の前後に、護持院は「新義真言宗触頭江戸四箇寺」を外れたとみられます。

「新義真言宗触頭江戸四箇寺」については第35番の根生院でふれていますが、再掲します。

Wikipediaに「触頭(ふれがしら)とは、「江戸時代に江戸幕府や藩の寺社奉行の下で各宗派ごとに任命された特定の寺院のこと。本山及びその他寺院との上申下達などの連絡を行い、地域内の寺院の統制を行った。」とあります。

『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏、PDF)では、新義真言宗触頭江戸四箇寺は知足院(湯島~一ツ橋→大塚護持院)、真福寺(愛宕)、円福寺(愛宕)、彌勒寺(本所)で、元和八年(1622年)夏以前に成立の可能性が高いとしています。

「港区Web資料」には「新義真言宗の江戸触頭は江戸四箇寺と呼ばれ、本所弥勒寺・湯島知足院(後に湯島根生院)・円福寺・真福寺からなる。」とあり、『寺社書上』にも「根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候」とあるので、貞享四年(1687年)に根生院は触頭の地位を湯島知足院から承継したとみられます。

これは護持院が降格になったわけではなく、むしろその逆で「護持院は江戸城守護の役割に専らにするため触頭江戸四ヶ寺」を外れたとする史料が複数みられます。

じっさい、護持院は元禄四年(1691年)寺領千五百石を拝領して院家に列し、関東新義(真言宗)惣録に定められています。

職掌範囲が江戸から関東に広がっているわけで、これはどうみても格上げかと。

松平若狭守・仙石越前守という幕府重鎮肝入りの普請も、これを裏付けています。

元禄五年(1692年)隆光上人は大僧正に昇進し、元禄九年(1696年)元禄山護持院の号を賜わりました。

濃州大野郡實相院から弘法大師御自作の真像をお迎えして、祖師堂に奉安。

観音堂の御本尊も霊験あらたかな御守護として信仰を集めていたようです。

しかし、享保二年(1717年)正月、火災によりすべての堂宇を焼失しました。

享保五年(1720年)、幕命により護持院の住持僧侶は音羽の護国寺内に移り、江戸城祈祷所も音羽の地に遷りました。

観音堂を護国寺、本坊を護持院と称して護持院の住持が当山を兼攝したといいます。

なお、音羽移転時に御本尊についての記載がないので、従前どおり不動明王を御本尊に安していたとみられます。

護持院域内には、この地の蟹ヶ池から出現された薬師如来、歓喜天尊、東照大権現御正真の御尊像を奉安と記されています。

護国寺と同様、護持院も御府内に多くの末寺を抱えていたので、護国寺山内は御府内屈指の新義真言宗の宗務センターとなりました。

なお、本末記載ではそれぞれ「音羽護国寺」「大塚護持院」とされる例が多くみられますが、これは護国寺本坊(=護持院)が大塚寄りだったからかもしれません。

護国寺・護持院両寺併せてじつに二千七百石を賜わり、壮大な山内は『江戸名所図会』所載の絵図からもうかがえます。

高台にある景勝の地で、御府内霊場、江戸三十三観音の札所でもあったことから多くの参拝者を集めたといいます。

明治維新後、護持院は復職(復飾?)して寺号を廃しましたが護国寺は法派を堅持し、これまで護持院と称した部分も護国寺に復しました。

しかし、公式Webに筑波山大御堂のリンクが張られていることからも、旧護持院(筑波山知足院(大御堂))の法統はいまも護国寺のなかに息づいていると思われます。

【写真 上(左)】 筑波山大御堂

【写真 下(右)】 筑波山大御堂の御朱印

明治16年旧本坊を焼失、大正15年にも天和草創の大師堂を失いましたが、本坊はすぐに再建、元禄時代建立の薬師堂を大師堂跡に移して大師堂としています。

現在の本堂は元禄十年(1697年)建立の観音堂で、壮大な結構は元禄時代の代表的建築物として国の重要文化財に指定されています。

-------------------------

護国寺本堂 江戸中期/1697

桁行七間、梁間七間、一重、入母屋造、向拝三間、瓦棒銅板葺

重要文化財

-------------------------

昭和3年、原氏寄進の月光殿は三井園城寺の中院にあった日光院の客殿で、桃山時代の書院作りの形式を備えた代表的建築物として、こちらも国の重要文化財となっています。

その他にも薬師堂、大師堂、多宝塔、忠霊堂や創建当時のものと伝えられる仁王門、惣門、中門など、山内には多くの見どころが点在し、いまも多くの参拝客を迎えています。

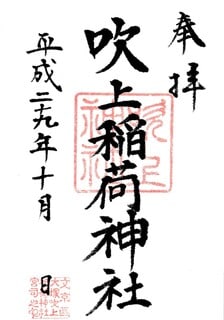

〔吹上稲荷大明神〕

『御府内八十八ケ所道しるべ』に「本尊:如意輪観世音菩薩 本社 正一位吹上稲荷大明神 弘法大師」という記載があります。

この史料で「本社」とある場合、ほとんどは札所寺院が別当をつとめる神社です。

しかし、 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)には「今宮五社 当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町古の鎮守なりと云伝ふ」とあり、当山鎮守で当地の鎮守でもあったのは山内の今宮五社でした。

それではどうして御府内霊場拝所として吹上稲荷大明神が記されているのでしょうか。

境内掲示、『小石川区史』および東京都神社庁Webによると吹上稲荷神社(吹上稲荷大明神)の創祀沿革は以下のとおりです。

元和八年(1622年)、徳川秀忠公が日光山より稲荷大神の御神体を奉戴し江戸城吹上御殿内に「東稲荷宮」号して勧請斎祀。

のちに水戸徳川家の分家松平大学頭家が徳川家より拝領し、宝暦年間(1751-1764年)前に大塚村の総鎮守として松平家より拝受し小石川四丁目に奉斎とあります。

また、このときに江戸城内吹上御殿に鎮座せられるを以て吹上稲荷神社を号したといいます。

その後、護国寺月光殿から大塚上町、大塚仲町と御遷座され、明治45年に大塚坂下町(現在地)に御鎮座といいます。

一時期小日向の善仁寺山内に御遷座という史料もあり、御遷座地について諸説あります。

『小石川区史』に「後護國寺境内に移され、明治五年更に今の地に移った。」とあり、『御府内八十八ケ所道しるべ』が編纂された明治初頭時点では護国寺月光殿に御鎮座とみられます。

護国寺は徳川将軍家とゆかりのふかい寺院、吹上稲荷大明神ももともとは徳川将軍家とのゆかりをもたれるので、護国寺月光殿に御鎮座の吹上稲荷大明神が御府内霊場の拝所とされたのかもしれません。

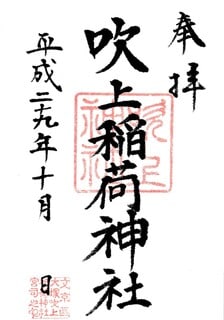

【写真 上(左)】 吹上稲荷神社

【写真 下(右)】 吹上稲荷神社の御朱印

なお、護国寺鎮守の今宮五社については、第76番金剛院でふれていますが、すこしく複雑なので再掲整理します。

御府内霊場第76番札所は、もともとは小日向の田中八幡宮の別当・西蔵院でした。

田中八幡宮(別当:西蔵院)は現在の今宮神社の場所(音羽裏)にありましたが、明治の神佛分離で西蔵院が廃寺となり、田中八幡宮は氷川社(別当:日輪寺)と合祀されて、現在の小日向神社の地に御遷座、小日向神社と号されました。

一方、田中八幡宮の跡地には護国寺の鎮守であった今宮五社が明治6年に御遷座され、今宮神社を号していまに至るようです。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

八十七番

音羽壱丁目

神齢山 悉地院 護國寺

本山長谷寺 新義

本尊:如意輪観世音菩薩 本社 正一位吹上稲荷大明神 弘法大師

■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)

神齢山護國寺

悉地院と号し音羽町の北にあり新義の真言宗なり

和州長谷小池坊に属す

開山を亮賢僧正と号し公より寺領二千百石を附せられ盛大の地なり

古鹿子に云 寺領三百石大猷公(徳川家光公)守御本尊瑪瑙石観音像開基

本堂

本尊 如意輪観世音菩薩

瑪瑙石にして天然のものなり 元禄半の頃 前川三左衛門入道道寿といへる人 異邦に渡り持ち来りしを黄檗隠元老師の弟子黒滝の潮音 前川氏と子弟の縁ある●-● 潮音に授与す 其御故ありて桂昌一位尼公崇敬したまひし由

薬師堂

本堂左にあり本尊薬師如来ハ昔当寺草創の時 此地蟹ヶ池より出現ありし霊像なりといへり 今の本尊薬師仏の胎中に収む 左右に十二神将の像を置り

西國三十三番巡礼所写

本堂より西の方の山間にあり天明年間(1781-1789年)深林を伐開き各其地勢によって●を模す

歓喜天

境内寿●院に安す 桂昌一位尼公尊信の本尊なりとそ永代不退ぢんす 天下安全の浴油の法を修せしめられ寺産を●ふ

仁王門

仁王の裏に置所の廣目増長の二天の像ハ古への火災に残りしといふ

今宮五社

当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町古の鎮守なりと云伝ふ

当寺ハ延宝九年上野國八幡別当大聖護國寺の住持 法印亮賢に高田御菜園の地を賜ひて寺とす 依って大聖護國寺と号亮賢初

御在胎の時より御祈祷を●りし故 天和元年(1681年)に 憲廟将軍の宣下蒙りて同年都下新建の大聖護國寺を仁和寺に録し●て院家と●依って寺領三百石を附したまふ

貞享二年(1685年)大聖護國寺の住持法印賢廣 黄衣を許る

其後元禄年中(1688-1704年)桂昌院殿一位尼公の御志願によろしく御菜園の地をちんし其頃御建立ありし

江戸密乗最大の梵宇にして結構奉り 春時ハ櫻花爛漫として頗る地勢洛の御室を彷彿せり

■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)

筑波山護持院

音羽町の北にあり真言宗にして和州長谷の一派なり

寺領千有五百石を附せらる

本堂

本尊 不動明王 古ハ本尊に釈迦佛を安せしと云

歓喜天

蟹ヶ池 昔此所より薬師如来の像出現ありしとそ

権現山 東照大神君御正真の御尊像を安置し奉る

当寺開祖権僧正光譽ハ和州初瀬寺の西蔵院に住職ありしに 御帰依浅●●に江府に召され 常州筑波山の宿寺を下したまふ 即知足院と号す

其始知足院宥俊ハ下野國筑波山中善寺を兼帯し 真言宗新義四箇寺の支配●り 慶長(1596-1615年)の始 大神君の厳命を蒙り江城の護持所と定させられ 同庚戌の年(慶長十五年(1610年))江戸銀町に寺院をたまふ 其地末考九軒町の●

依光譽知足院をうつし営建を 同癸亥年大阪御陣の頃も光譽命を受けて御陣中に於て祈祷其御寛永三年(1626年)大猷公(徳川家光公)諸伽藍御建立あり

延宝二年(1674年)有廟御再修ありし● 天和五年(1685年?)火災に罹るよりて貞享元年(1684年)湯島切通に移したまふ 今の根生院の地なり

憲廟御帰依浅●●に元禄(1688-1704年)任元の年神田橋外武士屋敷の地に移され松平若狭守仙石越前守に命せられ 護摩堂 祖師堂 観音堂 経堂 灌頂堂 鐘楼堂 二天門 坊舎に至迄 金銀をちりばめたまひ 隆光を開山とし権僧正に任せらる 又護持堂後建立ありて釋迦佛を安せらる

同四年(1691年)寺領千五百石を附したまひ院家に列し 関東新義惣録とせしたまひ 色衣免許の●り当院より沙汰せしと命したまふ

同五年(1692年)覚鑁上人贈官の時に及び隆光改任し大僧正に昇進を 同九年(1696年)元禄山護持院の号を賜ハり(略)弘法大師自作の真像ハ濃州大野郡實相院と云 真言寺にありしを取寄られ祖師堂に安置せり 観音堂の本尊ハ有廟御信敬の御守護佛なり

享保二年(1717年)正月火災ありて 堂塔一宇も不残焼失すれハ 其頃住持とも護國寺に●ひ 大塚護國寺の内にうつし江府城護持の祈祷●所となさしめられ 筑波山兼帯●坊舎日輪院月輪院と云あり

■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)

神齢山悉地院護國寺。

新義真言宗豊山派大和長谷寺末。本尊は琥珀如意輪観世音菩薩、開山は亮賢僧正である。当寺の草創については『江戸名所図会』に『求凉亭云く、当寺は京の清水寺を模さるゝ故に、前の町を音羽と名付け、又青柳町、櫻木町など名付けられ、又音羽町九丁あるも、京に一條より九條までの名あるにもとづくとぞ』とあり、天和元年(1681年)将軍綱吉が母公桂昌院の請に依り、元の高田御薬園の地へ一寺を建立し、桂昌院の念持佛であつた天然琥珀観音像を本尊とし、寺領三百石を寄進したのに始まる。

その後桂昌院及び綱吉も度々参詣し(略)本寺は善美を尽せる大伽藍を擁し、将軍の祈願所として、府内屈指の巨刹として、誰れ一人知らぬものがないほど著名になつた。

享保五年(1720年)神田護持院が焼失した時、幕命に依って護持院を当寺に併置し、観音堂の方を護國寺、本坊の方を護持院と称し、護持院の住持が当寺を兼攝した。

兩寺領凡て二千七百石を賜わり、其規模の壮大であった事は、『江戸名所図会』所載の護持院、及び護國寺の圖を見ても知られる。又府内八十八ヶ所の八十七番札所としても多くの参詣者を集めた。

明治維新後、護持院は復職して寺号を廃したが、護國寺は開山以来の法派を保持し、従来護持院と称した部分の堂宇も護國寺分に復した。

然るに明治十六年失火して舊本坊を焼失し、更に大正十五年には天和草創当時の本堂たりし大師堂を失ったが、本坊は直に再建し、元禄時代に建築した薬師堂を大師堂跡に移して大師堂とした。

現在の本堂は元禄十年(1697年)建立の観音堂で、その結構は雄大であり、元禄時代の代表的建築物として寛永時代に建立された浅草寺本堂と併称せられ、都下の江戸時代代表的大建築として特別保護建造物に指定されて居る。

また昭和三年、原氏の寄進になる月光殿が有る。これは元滋賀縣大津市の三井園城寺の中院にあった日光院の客殿で、桃山時代の書院作りの形式を備えた代表的建築物の一つとして、特別保護建造物に指定されて居り、桃山時代の建築としては東都随一の物である。

尚ほ本堂の側に、畿内各地の名物を模造して高橋箒庵居士の寄進した石燈籠二十基があり、東都の一名物として好古家の推賞する所となっている。

又大師堂前には同じく箒庵居士の尽力に依って成った茶亭、仲麿堂及び圓成庵がある。

当寺の墓地は明治二十四年三條實美公の墓地に選ばれて以来、山田顯義伯、大隈侯、山縣公、二荒伯、田中伯、酒井伯、島津公、南部伯、平田伯、河野盤州、梅謙次郎、竹添進一郎氏等維新の元勲を始め、多くの近代名士の墓域となり、俗に『公園墓地』の称がある。

是等の諸建築物や墓地を有する当寺は概ね丘陵の上に有り、境内頗る廣濶、林樹風致に富み、築山、池水等もあって公園の趣を呈し、又音羽通り十数町を其門前町とし、現に市内屈指の佛刹である。

当寺は現在新義真言宗豊山派別格本山で、寺内には豊山派宗務所(がある。)

■ 『小石川区史』(国立国会図書館)

今宮神社

音羽町九丁目に在る。祭神は天照大神、素戔嗚尊、伊弉册尊、譽田別尊、天兒屋根命、大國主命、少彦名命、大宮乃賣命である。

その創建は社伝に依れば、元禄年中(1688-1704年)五代将軍綱吉の生母桂昌院が、護國寺建立と共にその境内に奉祀したと言ふ。

明治初年、神佛混淆禁止に依り、同六年元田中八幡宮の跡なる現地へ遷座した。明治五年村社に列せられ、現在境内は三百餘坪、祭日は九月七日で、東・西青柳町、音羽一丁目乃至九丁目、櫻木町を氏子としてゐる。

■ 『小石川区史』(国立国会図書館)

稲荷神社(吹上)

大塚坂下町に在る。保食命を祭神とする。

俗に吹上稲荷と言はれ、其創建年代も由緒も不明であるが、江戸末期の切絵図に今の大塚窪町邊を吹上と記してあり、又『小石川志料』には、智香寺境内に吹上稲荷大明神のあった事が見えて居るから、それが此の神社の起りであらうと思はれる。後護國寺境内に移され、明治五年更に今の地に移つた。社格は無格社であるが、境内は約二百坪あり、祭典は九月二十二日。竹早町、窪町、大塚町、大塚上町、同仲町、同坂下町を氏子としてゐる。

「護國寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

「大塚護持院」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ有楽町線「護国寺」駅で駅出口が山門前です。

振り返ると音羽通りは江戸川橋に向けてまっすぐに伸び、かつてはこのあたり門前町だったのかもしれません。

(『江戸名所図会』には、当山が京の清水寺を模したため門前の町を”音羽”と名付けたとあります。)

護国寺については見どころ満載すぎるので、さらっといきます。

素晴らしい山内なので、ぜひいちどお運びくださいませ。(と逃げる・・・(笑))

山内の伽藍配置については、↓の案内図をご覧くださいませ。

【写真 上(左)】 護国寺駅と仁王門

【写真 下(右)】 仁王門

仁王門前に交番を守衛所のように置くさまは、まさに名刹の風格。

仁王門は、切妻屋根桟本瓦葺の単層丹塗り三間一戸の八脚門です。

建立は元禄十年(1697年)造営の観音堂(本堂)よりやや時代が下るとみられていますが、徳川将軍家祈願寺の表門の役割を果たしただけあって、単層とはいえ軒高が高くかなりのスケール感。

本瓦葺、丸柱、丹塗りと、山門からしてすでに寺格の高さを見せつけています。

- 護国寺の 山門の朱の丸柱 強きものこそ 美しくあれ -

窪田空穂

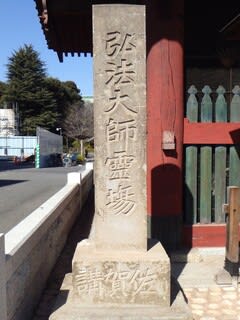

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 札所碑

仁王門扁額

向かって右手に「大本山護國寺」の寺号標、左手には御府内霊場の札所標。

左右に「大本山護國寺」の提灯を掲げ、見上げには山号扁額を掲げています。

正面南側の両脇間に阿吽の金剛力士像、背面北側両脇間には二天像(右側増長天、左側広目天)が安置されています。

【写真 上(左)】 ご縁日の仁王門

【写真 下(右)】 ご縁日の掲示

山門をくぐると右手に宗務所。こちらは真言宗豊山派の大本山です。

【写真 上(左)】 惣門

【写真 下(右)】 惣門の扁額

仁王門の西側に惣門があり、こちらは本坊(旧護持院)の門かと思われます。

綱吉公と桂昌院の御成のために建築されたといい、冠木門をとりこんだ住宅門の造りです。

案内板によると、五万石以上の大名クラスの格式に相当する形式だそうです。

見上げに独特な字体の寺号扁額。

惣門の先に本坊(寺務所)、書院、桂昌殿(葬祭場)、内仏殿を置いています。

山内は北の大塚方面から伸びる武蔵野台地が音羽谷に降るところで、山門と本堂(観音堂)にかなりの高低差があります。

【写真 上(左)】 音羽富士

【写真 下(右)】 音羽富士山頂

本坊裏手の高みには富士浅間神社(音羽富士)が御遷座、一合目から合標が置かれ頂には石祠があります。

【写真 上(左)】 仁王門前から山内

【写真 下(右)】 縁日の参道

仁王門からはしばらく平坦な参道がつづき、ご縁日などこちらに屋台が並びます。

【写真 上(左)】 手水舎と階段

【写真 下(右)】 水盤

左右に手水舎を置いたところから、いよいよ急な参道階段がはじまります。

この手水舎の唐銅蓮葉手洗水盤は桂昌院の寄進で、元禄十年(1697年)江戸の鋳物師権名伊豫良寛の作と記されています。

【写真 上(左)】 階段

【写真 下(右)】 不老門

不老門扁額

ここで身心を清めてから登りはじめます。

すぐ上に不老門が聳え段数もさほどではないですが、なぜかかなりの登りでがあります。

浅草の辨天堂から観音堂に登る階段もそうですが、低平地から台地に登る参道階段は、段数以上に登りでがあるように感じます。

不老門は昭和13年月建立。京都の鞍馬寺の門を基本に設計されたといいます。

懸造り、入母屋造桟瓦葺身舎朱塗りで正面上部に唐破風を興し、扁額「不老」の二字は徳川家達公の筆によるもの。

懸造りなので構造は複雑ですが、桁行三間で中央一戸かと思います。

【写真 上(左)】 不老門からの本堂

【写真 下(右)】 地蔵尊と仁王尊

参道階段の傾斜が急なので、不老門を抜けるまでは本堂(観音堂)エリアは見えません。

不老門を抜けた左手に地蔵尊立像と仁王尊像、右手が大師堂参道です。

多宝塔

さらに数段登ると本堂(観音堂)エリアです。

参道左手の多宝塔は昭和13年の建立。石山寺の多宝塔(国宝)の模写で周囲に桜を配して春先は花見客で賑わいます。

【写真 上(左)】 円成庵

【写真 下(右)】 拝観謝絶の庵(茶席)

多宝塔手前には蘿装庵、円成庵、不昧軒、宗澄庵などの風情ある庵が点在しますが、参詣者は立ち入りできません。

不老門右手の三笠亭、仲麿堂、簑庵も同様のようです。

その上手の鐘楼は近くまで寄ることができます。

格高の袴腰付重層入母屋造で、江戸時代中期の建立とされます。

梵鐘は天和二年(1682年)寄進、銘文には桂昌院による観音堂建立の経緯が刻まれています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 釈迦如来坐像

鐘楼前、参道横には結跏趺坐される釈迦如来の青銅坐像。

【写真 上(左)】 月光殿

【写真 下(右)】 葵の御紋

本堂(観音堂)手前で参道を左に折れると正面が月光殿。

大津三井寺の塔頭・日光院の客殿を昭和3年に現在の場所に移築したもの。

桃山時代の建造で書院様式を伝える貴重な建物として国の重要文化財に指定されています。

附設の建物として草蕾庵、月窓軒、化生庵があるようです。

なお、山内の庵(茶席)は明治から昭和初期にかけて高橋箒庵翁が再興されたとの由。

【写真 上(左)】 多宝塔と月光殿

【写真 下(右)】 山内からビル群

月光殿前から多宝塔方面をのぞむと背景は折り重なるビル群で、護国寺が都心のビル街にオアシス的にあることがわかります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 ご縁日の本堂

さて、いよいよ本堂(観音堂)です。

元禄十年(1697年)正月、観音堂新営の幕命があり、約半年余りで大造営を完成、同年八月落慶供養と伝わります。

元禄時代の建築工芸の粋を結集した大伽藍とされ、震災・戦災をしのいで江戸期の面影をいまに伝えています。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

桁行七間梁間七間の入母屋造瓦棒銅板葺でこちらも国の重要文化財です。

向拝は三間で、三間に渡って水引虹梁を置き、両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。

軒裏は朱塗りで手前二軒の垂木が目立ちます。

向拝柱には「本尊 如意輪観世音菩薩」の札が掛かっています。

扁額はないですが、羯磨金剛が刻まれた賽銭箱が存在感を放っています。

【写真 上(左)】 御本尊の札

【写真 下(右)】 賽銭箱

こちらの素晴らしいのは、本堂内にあげていただけるところです。

本堂向かって右手の扉が開くのでこちらから参内します。

入ると右手に授与所があるので御朱印帳をお預けします。

堂内はほどよい加減でうす暗く、厳粛な空気がただよっています。

正面が現・御本尊の六臂如意輪観世音菩薩像。

桂昌院の念持仏である唐物天然琥珀如意輪観世音菩薩像は以前に秘仏となり、現在御本尊として安置されているのがこちらの菩薩像のようです。

江戸三十三観音札所、東国花の寺霊場の札所本尊はこちらの観音様になります。

授与所の上には観音霊場札所板が掲げられていました。

【写真 上(左)】 観音霊場札所板

【写真 下(右)】 観音霊場札所標

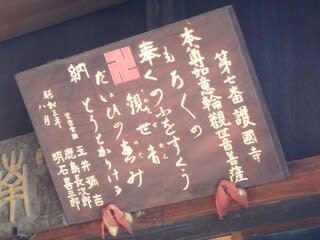

堀田正虎の母栄隆院を願主とし、元禄十三年(1700年)寄進され、御頭は恵心僧都の作で身体はこの折に新たに作られたといいます。

もろもろの くのうをすくう 観世音

大悲の恵み 尊うとかりける

なお、如意輪観世音菩薩については、→こちら(東京都区内の如意輪観音の御朱印)をご覧ください。

本堂内は撮影禁止で記憶も定かではありません。

向かって左手には地蔵尊など諸仏、右手には不動明王が御座と記憶しています。

本堂裏手左右が墓域で、本堂正面裏の霊廟は平成8年落慶、聖観世音菩薩像が奉安されています。

【写真 上(左)】 本堂裏手

【写真 下(右)】 閼伽水の井戸

本堂向かって斜め左手おくに傳法灌頂用閼伽水の井戸。

そちらのさらに左おくが薬師堂。

元禄四年(1691年)の建立で、かつての一切経堂を現在の位置に移築し、薬師堂として使用するもの。

【写真 上(左)】 薬師堂

【写真 下(右)】 薬師堂向拝

宝形造桟瓦葺、頂に宝珠を置いて流れ向拝のバランス感に優れた堂宇。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股で、身舎側への繋ぎ虹梁は置いていません。

向拝正面桟唐戸、両脇に花頭窓を据えるなど禅宗様の手法をとりいれ、元禄期の遺構として価値ある建造物とされます。

こちらの堂宇本尊はこの地にあった蟹ヶ池より出現した薬師如来の霊像を胎内に収められるお薬師さまで、左右に十二神将の像を安置します。

こららの霊像は「江戸名所図会」で護持院の項に記載されているので、旧護持院系の御像とみられます。

【写真 上(左)】 忠霊堂

【写真 下(右)】 山内の梅

薬師堂のさらに左手おくには忠霊堂。

明治35年建立。日清戦争で戦死された軍人の遺骨を埋葬する堂宇で、唐金の多宝塔を建立し、その前に拝殿として建てられたのがこの忠霊堂とのことです。

入母屋造瓦葺平入りで、軒唐破風の大がかりな向拝とスクエアな虹梁を備える特徴ある建物です。

さて、御府内霊場巡拝のハイライト、大師堂です。

上で延べたとおり、大師堂への参道は不老門をくぐって右に折れたところから始まります。

参道入口に整った面立ちの六地蔵。

石敷の参道の正面が大師堂です。

【写真 上(左)】 大師堂参道

【写真 下(右)】 大師堂

元禄十四年(1701年)に再営された旧薬師堂を大正15年に大修理し現在の位置に移築して大師堂としたものです。

【写真 上(左)】 大師堂向拝

【写真 下(右)】 大師堂扁額

寄棟造桟瓦葺流れ向拝で身舎・柱ともに朱塗りです。

がっしりとした水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股。

真言宗伽藍における大師堂の格式の高さと、中世的な伝統を重んじた貴重な建造物として区の指定建造物に指定されています。

【写真 上(左)】 大師堂札所板

【写真 下(右)】 斜めからの大師堂向拝

【写真 上(左)】 磐座に御座すお大師さま

【写真 下(右)】 大師堂天水鉢

繋ぎ虹梁を置かずすっきりとした向拝。

正面桟唐戸のうえに「遍照金剛」の扁額とそのよこに御府内霊場の札所板、奉納額。

大師堂向かって左の磐座に御座すお大師さまと天水鉢の羯磨金剛が、御府内霊場札所感をひとしお盛り上げています。

堂前説明板には「高祖弘法大師、宗祖興教大師、派祖本覚大師の三尊が安置されている。」とあります。

こちらは本堂(観音堂)に比べて参拝者が少ないので、落ち着いて勤行をあげることができます。

【写真 上(左)】 一言地蔵尊

【写真 下(右)】 身代地蔵尊

大師堂向かって右手には一言地蔵尊のお堂。

願いを一言だけ成就いただけるという霊験あらたかなお地蔵さまです。

その左隣には身代地蔵尊が御座されています。

「さらっといきます。」といいながらやはりこれだけのボリュームになってしまいました(笑)

それだけ見どころの多い名刹ということでしょう。

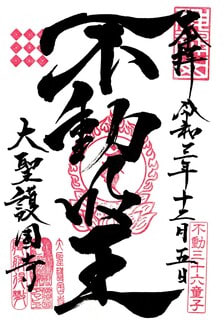

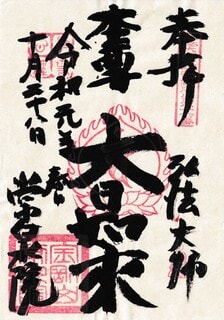

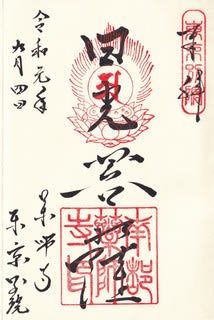

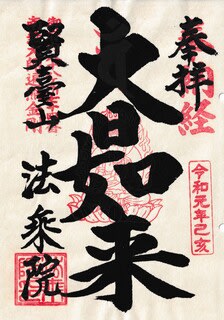

御朱印は本堂(観音堂)内授与所にて拝受できます。

本堂内の拝観および御朱印授与は、昼の休憩時間を除いた9:00(10:00)〜12:00、13:00~15:00(16:00)で昼はお休みなので要注意です。

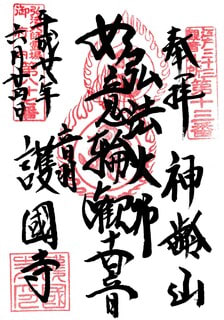

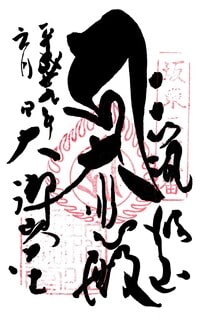

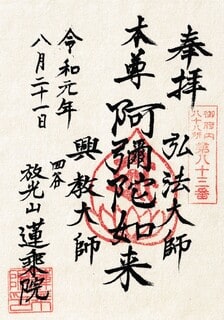

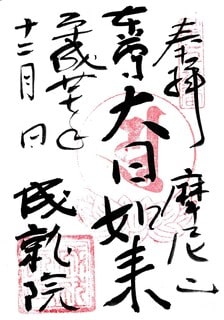

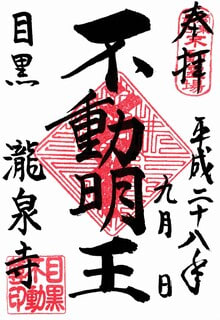

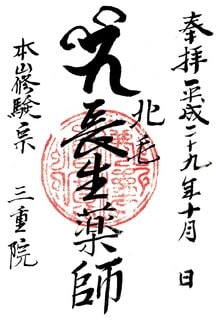

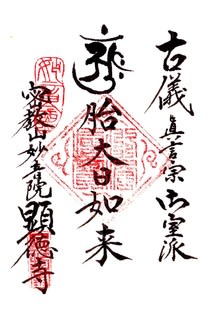

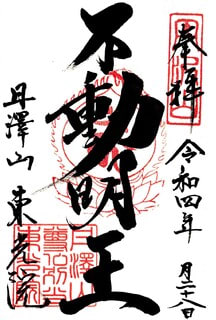

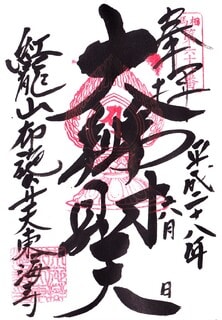

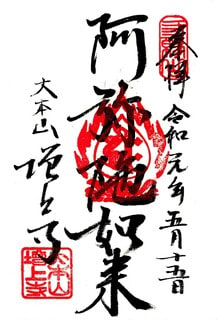

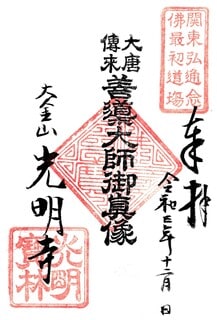

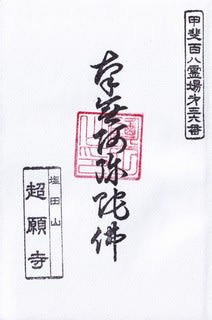

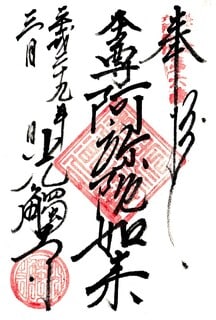

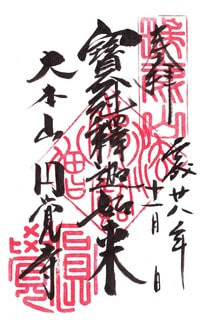

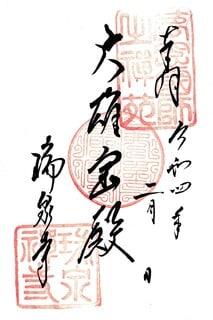

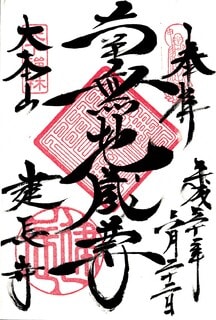

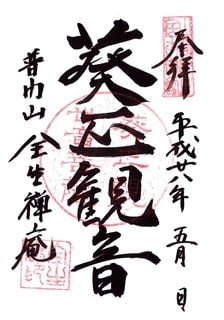

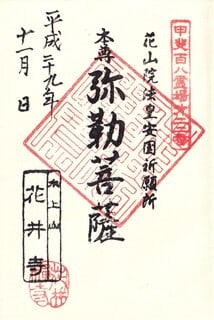

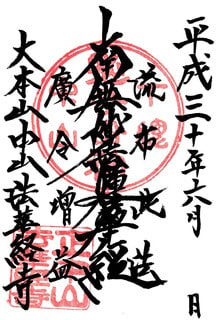

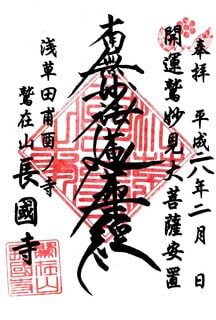

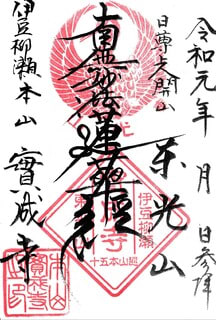

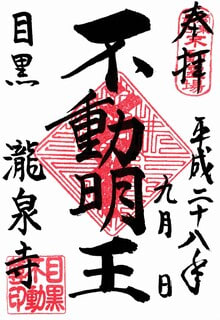

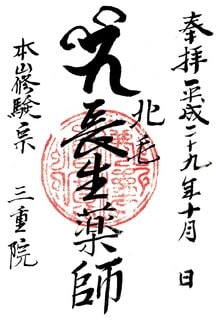

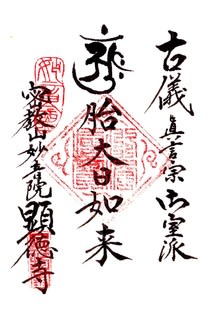

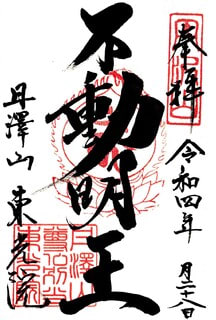

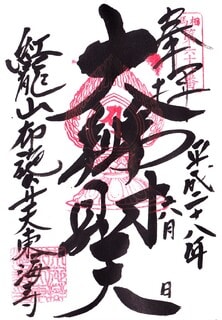

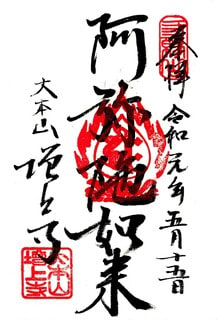

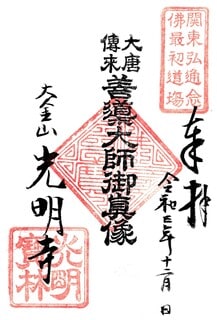

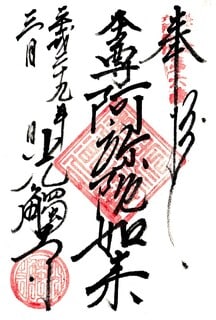

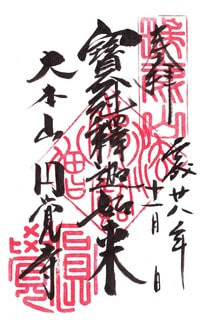

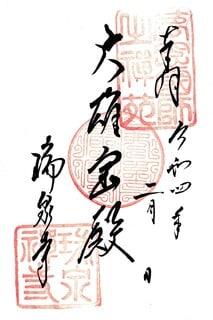

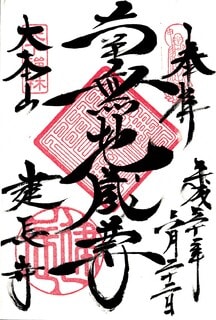

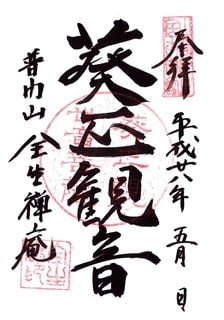

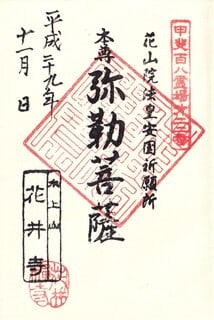

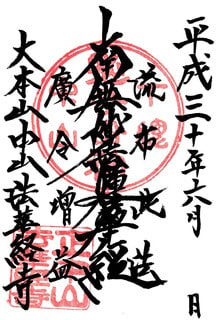

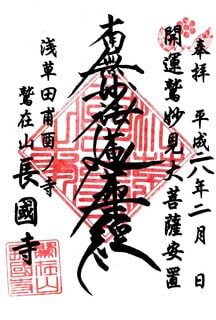

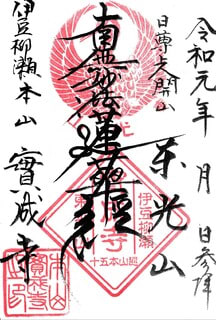

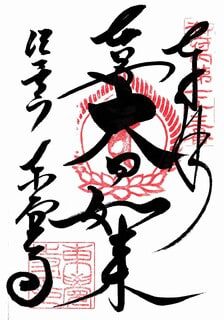

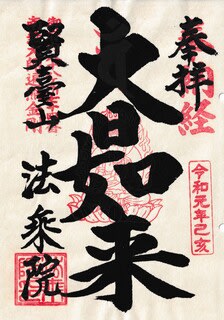

〔 御府内霊場の御朱印 〕

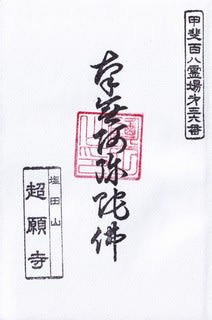

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に如意輪観世音菩薩のお種子「キリク」「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。

右に「弘法大師霊場 御府内第八十七番」の札所印。

左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

主印は「キリク」の御寶印の場合もあるようです。

【写真 上(左)】 四万六千日の観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 東国花の寺霊場の御朱印

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-29)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 桜 - 中村舞子

■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)

■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第87番 神齢山 悉地院 護国寺

(ごこくじ)

公式Web

文京区大塚5-40-1

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所本尊:如意輪観世音菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第87番、江戸三十三観音札所第13番、近世江戸三十三観音霊場第13番、東京三十三所観世音霊場第24番、山の手三十三観音霊場第7番、東都七観音霊場第7番、弁財天百社参り第46番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第3番

御府内霊場は、結願直前の第87番に御府内きっての名刹を配しています。

音羽の護国寺です。

第87番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに護国寺で、第87番札所は開創当初から音羽の護国寺であったとみられます。

護国寺は御府内有数の名刹につき記録類はふんだんにあり、逐一追っていくときりがないので、公式Web、『江戸名所図会』、『小石川区史』をメインに縁起・沿革を追ってみます。

護国寺は天和元年(1681年)、徳川5代将軍綱吉公(大猷公)が生母・桂昌院の発願を受け、上野国碓氷八幡宮(上野國一社八幡宮)の別当・大聖護国寺の亮賢僧正を招き開山として創建されました。

幕府の高田薬園の地を賜い堂宇を建立、桂昌院の念持仏である天然琥珀如意輪観世音菩薩像を御本尊とし、神齢山悉地院護国寺と号しました。

なお、碓氷八幡宮(上野國一社八幡宮)の元別当・大聖護国寺(高崎市)は現存し、多彩な御朱印を授与されています。

公式Webには、御本尊の不動明王を含む五大明王、および三十六童子が桂昌院寄進であることが記されています。

【写真 上(左)】 大聖護国寺

【写真 下(右)】 同

【写真 上(左)】 大聖護国寺の御朱印

【写真 下(右)】 同

寺領三百石の寄進を受けて当山は大伽藍を整え、御府内屈指の巨刹となりました。

幕府の祈願所にもなり綱吉公、桂昌院も度々参詣したといいます。

音羽は江戸城の北方、武蔵野台地のほぼ南端にあり、その台地の高みは武州の山々や、遠く上信の霊山までつながっています。

風水では北の丘陵には玄武が備わり守護するという考えがあります。

幕府の祈願所を音羽に置いたのは、あるいは音羽の丘陵の玄武の守護を期待したものかもしれません。

護国寺は大和長谷寺末ながらすこぶる高い寺格を有し、御府内に多くの末寺を抱えていきます。

享保二年(1717年)正月、神田の護持院が焼失したのち、享保五年(1720年)幕命により護持院を当山内に併置。

観音堂を護国寺、本坊を護持院と称して、護持院の住持が当山を兼攝しました。

〔護持院〕

護持院は、筑波山知足院を号した御府内有数の名刹です。

護持院の開祖権僧正光誉は和州初瀬の西蔵院の住職でしたが(おそらく家康公の)篤い帰依を受けて江戸に招聘され、常州筑波山の宿寺の住持となり知足院と号しました。

筑波山・中善(禅)寺(知足院)との関係については史料により錯綜していますので、簡潔にまとまっている筑波山大御堂の公式Webから抜粋引用させていただきます。

-------------------------

・筑波・知足院中興の祖・宥俊(第1世)は家康公の帰依篤く慶長七年(1602年)朱印五百石を賜る

・慶長十五年(1610年)筑波山中禅寺知足院の江戸別院として江戸に護摩堂を建立

・第2世・光誉は護摩堂の経営に当たるため江戸在府となり、以降筑波山には院代を置いて寺務執行が通例となる

・元禄元年(1688年)綱吉公の後押しで護摩堂を護持院と改称して開山

・江戸将軍家代々の加持祈祷を行う寺院へ発展、上野寛永寺と並び称されるほどの巨刹となる

-------------------------

上記と史料類をまとめてみると、

筑波山知足院の宥俊は家康公の帰依篤く慶長七年(1602年)朱印五百石を賜りました。

慶長十五年(1610年)、大神君(家康公)の命を受けて寺地を賜り、筑波山中禅寺知足院の江戸別院として江戸銀町(神田九軒町ないし日本橋?)に護摩堂を建立。

江戸城の護持所と定めました。

和州初瀬・西蔵院の住職・光誉は(おそらく家康公の)篤い帰依を受けて江戸に招聘され、筑波山中禅寺知足院第2世になるとともに、江戸別院の護摩堂(のちの護持院)を護持しました。

以降、筑波山知足院の住持は江戸(護持院)在所となり、筑波山には院代を置きました。

光誉上人は大阪冬の陣の際に陣中で祈祷をおこなったとありますから、家康公の帰依まことに篤かったとみられます。

常陸の名山・筑波山は古来から人々の信仰を集め、建久二年(1191年)源頼朝公は安西景益、上総介広常、千葉介常胤等を伴って筑波山当神社に参詣、神領を寄進しています。

頼朝公への尊敬の念が篤かったという徳川家康公が、関東鎮護に当たり筑波山を重視したのは故あることかもしれません。

実際、筑波山神社の公式Webには、これをうかがわせる記述がありますので抜粋引用させていただきます。

-------------------------

・天正十八年(1590年)八月、徳川家康は江戸城に入城、東北に聳える筑波山を仰いで江戸城鎮護の霊山と崇め(た)

・慶長五年(1600年)九月、関ヶ原の合戦に大勝の後(略)家康が厚く帰依していた大和国長谷寺の別当梅心院宥俊を筑波別当に補し、知足院を再興せしめて将軍家の御祈願所と為し、筑波山神社御座替祭を以て江戸城鎮護の神事と定めた

・宥俊の弟子二世光誉も家康の信任厚く、慶長十五年(1610年)江戸白銀町に護摩堂を建てて常府を仰付けられ、慶長・元和の大阪夏冬の陣には陣中に在って戦勝を祈願

-------------------------

結城の総鎮守・健田須賀神社の公式Webには「霊峰筑波山を拝するのに素晴らしい地にあり、古代人はここで祭りを行い、日の出から暦を察した」とあり、筑波山信仰との関係を示唆しています。

健田須賀神社はまた、結城家第一の氏神として知られています。

家康公の次男・秀康公は羽柴家(豊臣家)の養子となったのち結城家に入り結城秀康を名乗りました。

秀康公の結城家入りは秀吉公と結城晴朝とで進められたとされますが、秀康公は関ヶ原の戦いの際に宇都宮に留まり、北方・上杉勢の南下を能く抑えました。

筑波山は江戸からみて鬼門の方角に当たり、江戸鎮護という観点からも重要な霊地だったとみられます。

このように、筑波山信仰や鬼門鎮護、そして北方を抑えた結城秀康公の事績などが重なり、筑波別当・知足院が将軍家代々の祈祷寺院となっていったのでは。

上野寛永寺が江戸城の鬼門にあることはよく知られていますが、こちらは天台宗。

さらに北東の筑波山に真言宗系の知足院を置き、二重の江戸鎮護結界を張ったという想像も許されるかもしれません。

知足院江戸護摩堂は、元和八年(1622年)夏以前に成立とされる「新義真言宗触頭江戸四箇寺」の一寺となり寺格を高めました。

御本尊は不動明王で、古くは御本尊に釈迦如来を安したとも伝わります。

寛永三年(1626年)大猷公(徳川家光公)により諸伽藍を建立、延宝二年(1674年)再修するも火災に罹り、貞享元年(1684年)湯島切通(かつての根生院の在地)に一旦移転しました。

元禄元年(1688年)綱吉公の後押しで(知足院江戸)護摩堂を護持院と改号して開山。

江戸将軍家代々の加持祈祷を行う寺院へと発展し、上野寛永寺と並び称されるほどの巨刹となりました。

元禄(1688-1704年)任元の年に神田橋に移転。

移転後も徳川将軍家の帰依浅からず、松平若狭守・仙石越前守により護摩堂、祖師堂、観音堂、経堂、灌頂堂、鐘楼堂、二天門などの伽藍が整備されました。

このとき、隆光を開山とし権僧正に任せられ、元禄四年(1691年)寺領千五百石を拝領して院家に列し、関東新義(真言宗)惣録と定められました。

おそらくこの神田橋移転の前後に、護持院は「新義真言宗触頭江戸四箇寺」を外れたとみられます。

「新義真言宗触頭江戸四箇寺」については第35番の根生院でふれていますが、再掲します。

Wikipediaに「触頭(ふれがしら)とは、「江戸時代に江戸幕府や藩の寺社奉行の下で各宗派ごとに任命された特定の寺院のこと。本山及びその他寺院との上申下達などの連絡を行い、地域内の寺院の統制を行った。」とあります。

『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏、PDF)では、新義真言宗触頭江戸四箇寺は知足院(湯島~一ツ橋→大塚護持院)、真福寺(愛宕)、円福寺(愛宕)、彌勒寺(本所)で、元和八年(1622年)夏以前に成立の可能性が高いとしています。

「港区Web資料」には「新義真言宗の江戸触頭は江戸四箇寺と呼ばれ、本所弥勒寺・湯島知足院(後に湯島根生院)・円福寺・真福寺からなる。」とあり、『寺社書上』にも「根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候」とあるので、貞享四年(1687年)に根生院は触頭の地位を湯島知足院から承継したとみられます。

これは護持院が降格になったわけではなく、むしろその逆で「護持院は江戸城守護の役割に専らにするため触頭江戸四ヶ寺」を外れたとする史料が複数みられます。

じっさい、護持院は元禄四年(1691年)寺領千五百石を拝領して院家に列し、関東新義(真言宗)惣録に定められています。

職掌範囲が江戸から関東に広がっているわけで、これはどうみても格上げかと。

松平若狭守・仙石越前守という幕府重鎮肝入りの普請も、これを裏付けています。

元禄五年(1692年)隆光上人は大僧正に昇進し、元禄九年(1696年)元禄山護持院の号を賜わりました。

濃州大野郡實相院から弘法大師御自作の真像をお迎えして、祖師堂に奉安。

観音堂の御本尊も霊験あらたかな御守護として信仰を集めていたようです。

しかし、享保二年(1717年)正月、火災によりすべての堂宇を焼失しました。

享保五年(1720年)、幕命により護持院の住持僧侶は音羽の護国寺内に移り、江戸城祈祷所も音羽の地に遷りました。

観音堂を護国寺、本坊を護持院と称して護持院の住持が当山を兼攝したといいます。

なお、音羽移転時に御本尊についての記載がないので、従前どおり不動明王を御本尊に安していたとみられます。

護持院域内には、この地の蟹ヶ池から出現された薬師如来、歓喜天尊、東照大権現御正真の御尊像を奉安と記されています。

護国寺と同様、護持院も御府内に多くの末寺を抱えていたので、護国寺山内は御府内屈指の新義真言宗の宗務センターとなりました。

なお、本末記載ではそれぞれ「音羽護国寺」「大塚護持院」とされる例が多くみられますが、これは護国寺本坊(=護持院)が大塚寄りだったからかもしれません。

護国寺・護持院両寺併せてじつに二千七百石を賜わり、壮大な山内は『江戸名所図会』所載の絵図からもうかがえます。

高台にある景勝の地で、御府内霊場、江戸三十三観音の札所でもあったことから多くの参拝者を集めたといいます。

明治維新後、護持院は復職(復飾?)して寺号を廃しましたが護国寺は法派を堅持し、これまで護持院と称した部分も護国寺に復しました。

しかし、公式Webに筑波山大御堂のリンクが張られていることからも、旧護持院(筑波山知足院(大御堂))の法統はいまも護国寺のなかに息づいていると思われます。

【写真 上(左)】 筑波山大御堂

【写真 下(右)】 筑波山大御堂の御朱印

明治16年旧本坊を焼失、大正15年にも天和草創の大師堂を失いましたが、本坊はすぐに再建、元禄時代建立の薬師堂を大師堂跡に移して大師堂としています。

現在の本堂は元禄十年(1697年)建立の観音堂で、壮大な結構は元禄時代の代表的建築物として国の重要文化財に指定されています。

-------------------------

護国寺本堂 江戸中期/1697

桁行七間、梁間七間、一重、入母屋造、向拝三間、瓦棒銅板葺

重要文化財

-------------------------

昭和3年、原氏寄進の月光殿は三井園城寺の中院にあった日光院の客殿で、桃山時代の書院作りの形式を備えた代表的建築物として、こちらも国の重要文化財となっています。

その他にも薬師堂、大師堂、多宝塔、忠霊堂や創建当時のものと伝えられる仁王門、惣門、中門など、山内には多くの見どころが点在し、いまも多くの参拝客を迎えています。

〔吹上稲荷大明神〕

『御府内八十八ケ所道しるべ』に「本尊:如意輪観世音菩薩 本社 正一位吹上稲荷大明神 弘法大師」という記載があります。

この史料で「本社」とある場合、ほとんどは札所寺院が別当をつとめる神社です。

しかし、 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)には「今宮五社 当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町古の鎮守なりと云伝ふ」とあり、当山鎮守で当地の鎮守でもあったのは山内の今宮五社でした。

それではどうして御府内霊場拝所として吹上稲荷大明神が記されているのでしょうか。

境内掲示、『小石川区史』および東京都神社庁Webによると吹上稲荷神社(吹上稲荷大明神)の創祀沿革は以下のとおりです。

元和八年(1622年)、徳川秀忠公が日光山より稲荷大神の御神体を奉戴し江戸城吹上御殿内に「東稲荷宮」号して勧請斎祀。

のちに水戸徳川家の分家松平大学頭家が徳川家より拝領し、宝暦年間(1751-1764年)前に大塚村の総鎮守として松平家より拝受し小石川四丁目に奉斎とあります。

また、このときに江戸城内吹上御殿に鎮座せられるを以て吹上稲荷神社を号したといいます。

その後、護国寺月光殿から大塚上町、大塚仲町と御遷座され、明治45年に大塚坂下町(現在地)に御鎮座といいます。

一時期小日向の善仁寺山内に御遷座という史料もあり、御遷座地について諸説あります。

『小石川区史』に「後護國寺境内に移され、明治五年更に今の地に移った。」とあり、『御府内八十八ケ所道しるべ』が編纂された明治初頭時点では護国寺月光殿に御鎮座とみられます。

護国寺は徳川将軍家とゆかりのふかい寺院、吹上稲荷大明神ももともとは徳川将軍家とのゆかりをもたれるので、護国寺月光殿に御鎮座の吹上稲荷大明神が御府内霊場の拝所とされたのかもしれません。

【写真 上(左)】 吹上稲荷神社

【写真 下(右)】 吹上稲荷神社の御朱印

なお、護国寺鎮守の今宮五社については、第76番金剛院でふれていますが、すこしく複雑なので再掲整理します。

御府内霊場第76番札所は、もともとは小日向の田中八幡宮の別当・西蔵院でした。

田中八幡宮(別当:西蔵院)は現在の今宮神社の場所(音羽裏)にありましたが、明治の神佛分離で西蔵院が廃寺となり、田中八幡宮は氷川社(別当:日輪寺)と合祀されて、現在の小日向神社の地に御遷座、小日向神社と号されました。

一方、田中八幡宮の跡地には護国寺の鎮守であった今宮五社が明治6年に御遷座され、今宮神社を号していまに至るようです。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

八十七番

音羽壱丁目

神齢山 悉地院 護國寺

本山長谷寺 新義

本尊:如意輪観世音菩薩 本社 正一位吹上稲荷大明神 弘法大師

■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)

神齢山護國寺

悉地院と号し音羽町の北にあり新義の真言宗なり

和州長谷小池坊に属す

開山を亮賢僧正と号し公より寺領二千百石を附せられ盛大の地なり

古鹿子に云 寺領三百石大猷公(徳川家光公)守御本尊瑪瑙石観音像開基

本堂

本尊 如意輪観世音菩薩

瑪瑙石にして天然のものなり 元禄半の頃 前川三左衛門入道道寿といへる人 異邦に渡り持ち来りしを黄檗隠元老師の弟子黒滝の潮音 前川氏と子弟の縁ある●-● 潮音に授与す 其御故ありて桂昌一位尼公崇敬したまひし由

薬師堂

本堂左にあり本尊薬師如来ハ昔当寺草創の時 此地蟹ヶ池より出現ありし霊像なりといへり 今の本尊薬師仏の胎中に収む 左右に十二神将の像を置り

西國三十三番巡礼所写

本堂より西の方の山間にあり天明年間(1781-1789年)深林を伐開き各其地勢によって●を模す

歓喜天

境内寿●院に安す 桂昌一位尼公尊信の本尊なりとそ永代不退ぢんす 天下安全の浴油の法を修せしめられ寺産を●ふ

仁王門

仁王の裏に置所の廣目増長の二天の像ハ古への火災に残りしといふ

今宮五社

当所鎮守と云 天照太神宮 八幡大神 春日大明神 今宮大明神 三部大権現五社を祭る 音羽町青柳町桜木町古の鎮守なりと云伝ふ

当寺ハ延宝九年上野國八幡別当大聖護國寺の住持 法印亮賢に高田御菜園の地を賜ひて寺とす 依って大聖護國寺と号亮賢初

御在胎の時より御祈祷を●りし故 天和元年(1681年)に 憲廟将軍の宣下蒙りて同年都下新建の大聖護國寺を仁和寺に録し●て院家と●依って寺領三百石を附したまふ

貞享二年(1685年)大聖護國寺の住持法印賢廣 黄衣を許る

其後元禄年中(1688-1704年)桂昌院殿一位尼公の御志願によろしく御菜園の地をちんし其頃御建立ありし

江戸密乗最大の梵宇にして結構奉り 春時ハ櫻花爛漫として頗る地勢洛の御室を彷彿せり

■ 『江戸名所図会 7巻 [12]』(国立国会図書館)

筑波山護持院

音羽町の北にあり真言宗にして和州長谷の一派なり

寺領千有五百石を附せらる

本堂

本尊 不動明王 古ハ本尊に釈迦佛を安せしと云

歓喜天

蟹ヶ池 昔此所より薬師如来の像出現ありしとそ

権現山 東照大神君御正真の御尊像を安置し奉る

当寺開祖権僧正光譽ハ和州初瀬寺の西蔵院に住職ありしに 御帰依浅●●に江府に召され 常州筑波山の宿寺を下したまふ 即知足院と号す

其始知足院宥俊ハ下野國筑波山中善寺を兼帯し 真言宗新義四箇寺の支配●り 慶長(1596-1615年)の始 大神君の厳命を蒙り江城の護持所と定させられ 同庚戌の年(慶長十五年(1610年))江戸銀町に寺院をたまふ 其地末考九軒町の●

依光譽知足院をうつし営建を 同癸亥年大阪御陣の頃も光譽命を受けて御陣中に於て祈祷其御寛永三年(1626年)大猷公(徳川家光公)諸伽藍御建立あり

延宝二年(1674年)有廟御再修ありし● 天和五年(1685年?)火災に罹るよりて貞享元年(1684年)湯島切通に移したまふ 今の根生院の地なり

憲廟御帰依浅●●に元禄(1688-1704年)任元の年神田橋外武士屋敷の地に移され松平若狭守仙石越前守に命せられ 護摩堂 祖師堂 観音堂 経堂 灌頂堂 鐘楼堂 二天門 坊舎に至迄 金銀をちりばめたまひ 隆光を開山とし権僧正に任せらる 又護持堂後建立ありて釋迦佛を安せらる

同四年(1691年)寺領千五百石を附したまひ院家に列し 関東新義惣録とせしたまひ 色衣免許の●り当院より沙汰せしと命したまふ

同五年(1692年)覚鑁上人贈官の時に及び隆光改任し大僧正に昇進を 同九年(1696年)元禄山護持院の号を賜ハり(略)弘法大師自作の真像ハ濃州大野郡實相院と云 真言寺にありしを取寄られ祖師堂に安置せり 観音堂の本尊ハ有廟御信敬の御守護佛なり

享保二年(1717年)正月火災ありて 堂塔一宇も不残焼失すれハ 其頃住持とも護國寺に●ひ 大塚護國寺の内にうつし江府城護持の祈祷●所となさしめられ 筑波山兼帯●坊舎日輪院月輪院と云あり

■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)

神齢山悉地院護國寺。

新義真言宗豊山派大和長谷寺末。本尊は琥珀如意輪観世音菩薩、開山は亮賢僧正である。当寺の草創については『江戸名所図会』に『求凉亭云く、当寺は京の清水寺を模さるゝ故に、前の町を音羽と名付け、又青柳町、櫻木町など名付けられ、又音羽町九丁あるも、京に一條より九條までの名あるにもとづくとぞ』とあり、天和元年(1681年)将軍綱吉が母公桂昌院の請に依り、元の高田御薬園の地へ一寺を建立し、桂昌院の念持佛であつた天然琥珀観音像を本尊とし、寺領三百石を寄進したのに始まる。

その後桂昌院及び綱吉も度々参詣し(略)本寺は善美を尽せる大伽藍を擁し、将軍の祈願所として、府内屈指の巨刹として、誰れ一人知らぬものがないほど著名になつた。

享保五年(1720年)神田護持院が焼失した時、幕命に依って護持院を当寺に併置し、観音堂の方を護國寺、本坊の方を護持院と称し、護持院の住持が当寺を兼攝した。

兩寺領凡て二千七百石を賜わり、其規模の壮大であった事は、『江戸名所図会』所載の護持院、及び護國寺の圖を見ても知られる。又府内八十八ヶ所の八十七番札所としても多くの参詣者を集めた。

明治維新後、護持院は復職して寺号を廃したが、護國寺は開山以来の法派を保持し、従来護持院と称した部分の堂宇も護國寺分に復した。

然るに明治十六年失火して舊本坊を焼失し、更に大正十五年には天和草創当時の本堂たりし大師堂を失ったが、本坊は直に再建し、元禄時代に建築した薬師堂を大師堂跡に移して大師堂とした。

現在の本堂は元禄十年(1697年)建立の観音堂で、その結構は雄大であり、元禄時代の代表的建築物として寛永時代に建立された浅草寺本堂と併称せられ、都下の江戸時代代表的大建築として特別保護建造物に指定されて居る。

また昭和三年、原氏の寄進になる月光殿が有る。これは元滋賀縣大津市の三井園城寺の中院にあった日光院の客殿で、桃山時代の書院作りの形式を備えた代表的建築物の一つとして、特別保護建造物に指定されて居り、桃山時代の建築としては東都随一の物である。

尚ほ本堂の側に、畿内各地の名物を模造して高橋箒庵居士の寄進した石燈籠二十基があり、東都の一名物として好古家の推賞する所となっている。

又大師堂前には同じく箒庵居士の尽力に依って成った茶亭、仲麿堂及び圓成庵がある。

当寺の墓地は明治二十四年三條實美公の墓地に選ばれて以来、山田顯義伯、大隈侯、山縣公、二荒伯、田中伯、酒井伯、島津公、南部伯、平田伯、河野盤州、梅謙次郎、竹添進一郎氏等維新の元勲を始め、多くの近代名士の墓域となり、俗に『公園墓地』の称がある。

是等の諸建築物や墓地を有する当寺は概ね丘陵の上に有り、境内頗る廣濶、林樹風致に富み、築山、池水等もあって公園の趣を呈し、又音羽通り十数町を其門前町とし、現に市内屈指の佛刹である。

当寺は現在新義真言宗豊山派別格本山で、寺内には豊山派宗務所(がある。)

■ 『小石川区史』(国立国会図書館)

今宮神社

音羽町九丁目に在る。祭神は天照大神、素戔嗚尊、伊弉册尊、譽田別尊、天兒屋根命、大國主命、少彦名命、大宮乃賣命である。

その創建は社伝に依れば、元禄年中(1688-1704年)五代将軍綱吉の生母桂昌院が、護國寺建立と共にその境内に奉祀したと言ふ。

明治初年、神佛混淆禁止に依り、同六年元田中八幡宮の跡なる現地へ遷座した。明治五年村社に列せられ、現在境内は三百餘坪、祭日は九月七日で、東・西青柳町、音羽一丁目乃至九丁目、櫻木町を氏子としてゐる。

■ 『小石川区史』(国立国会図書館)

稲荷神社(吹上)

大塚坂下町に在る。保食命を祭神とする。

俗に吹上稲荷と言はれ、其創建年代も由緒も不明であるが、江戸末期の切絵図に今の大塚窪町邊を吹上と記してあり、又『小石川志料』には、智香寺境内に吹上稲荷大明神のあった事が見えて居るから、それが此の神社の起りであらうと思はれる。後護國寺境内に移され、明治五年更に今の地に移つた。社格は無格社であるが、境内は約二百坪あり、祭典は九月二十二日。竹早町、窪町、大塚町、大塚上町、同仲町、同坂下町を氏子としてゐる。

「護國寺」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

「大塚護持院」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』音羽絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ有楽町線「護国寺」駅で駅出口が山門前です。

振り返ると音羽通りは江戸川橋に向けてまっすぐに伸び、かつてはこのあたり門前町だったのかもしれません。

(『江戸名所図会』には、当山が京の清水寺を模したため門前の町を”音羽”と名付けたとあります。)

護国寺については見どころ満載すぎるので、さらっといきます。

素晴らしい山内なので、ぜひいちどお運びくださいませ。(と逃げる・・・(笑))

山内の伽藍配置については、↓の案内図をご覧くださいませ。

【写真 上(左)】 護国寺駅と仁王門

【写真 下(右)】 仁王門

仁王門前に交番を守衛所のように置くさまは、まさに名刹の風格。

仁王門は、切妻屋根桟本瓦葺の単層丹塗り三間一戸の八脚門です。

建立は元禄十年(1697年)造営の観音堂(本堂)よりやや時代が下るとみられていますが、徳川将軍家祈願寺の表門の役割を果たしただけあって、単層とはいえ軒高が高くかなりのスケール感。

本瓦葺、丸柱、丹塗りと、山門からしてすでに寺格の高さを見せつけています。

- 護国寺の 山門の朱の丸柱 強きものこそ 美しくあれ -

窪田空穂

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 札所碑

仁王門扁額

向かって右手に「大本山護國寺」の寺号標、左手には御府内霊場の札所標。

左右に「大本山護國寺」の提灯を掲げ、見上げには山号扁額を掲げています。

正面南側の両脇間に阿吽の金剛力士像、背面北側両脇間には二天像(右側増長天、左側広目天)が安置されています。

【写真 上(左)】 ご縁日の仁王門

【写真 下(右)】 ご縁日の掲示

山門をくぐると右手に宗務所。こちらは真言宗豊山派の大本山です。

【写真 上(左)】 惣門

【写真 下(右)】 惣門の扁額

仁王門の西側に惣門があり、こちらは本坊(旧護持院)の門かと思われます。

綱吉公と桂昌院の御成のために建築されたといい、冠木門をとりこんだ住宅門の造りです。

案内板によると、五万石以上の大名クラスの格式に相当する形式だそうです。

見上げに独特な字体の寺号扁額。

惣門の先に本坊(寺務所)、書院、桂昌殿(葬祭場)、内仏殿を置いています。

山内は北の大塚方面から伸びる武蔵野台地が音羽谷に降るところで、山門と本堂(観音堂)にかなりの高低差があります。

【写真 上(左)】 音羽富士

【写真 下(右)】 音羽富士山頂

本坊裏手の高みには富士浅間神社(音羽富士)が御遷座、一合目から合標が置かれ頂には石祠があります。

【写真 上(左)】 仁王門前から山内

【写真 下(右)】 縁日の参道

仁王門からはしばらく平坦な参道がつづき、ご縁日などこちらに屋台が並びます。

【写真 上(左)】 手水舎と階段

【写真 下(右)】 水盤

左右に手水舎を置いたところから、いよいよ急な参道階段がはじまります。

この手水舎の唐銅蓮葉手洗水盤は桂昌院の寄進で、元禄十年(1697年)江戸の鋳物師権名伊豫良寛の作と記されています。

【写真 上(左)】 階段

【写真 下(右)】 不老門

不老門扁額

ここで身心を清めてから登りはじめます。

すぐ上に不老門が聳え段数もさほどではないですが、なぜかかなりの登りでがあります。

浅草の辨天堂から観音堂に登る階段もそうですが、低平地から台地に登る参道階段は、段数以上に登りでがあるように感じます。

不老門は昭和13年月建立。京都の鞍馬寺の門を基本に設計されたといいます。

懸造り、入母屋造桟瓦葺身舎朱塗りで正面上部に唐破風を興し、扁額「不老」の二字は徳川家達公の筆によるもの。

懸造りなので構造は複雑ですが、桁行三間で中央一戸かと思います。

【写真 上(左)】 不老門からの本堂

【写真 下(右)】 地蔵尊と仁王尊

参道階段の傾斜が急なので、不老門を抜けるまでは本堂(観音堂)エリアは見えません。

不老門を抜けた左手に地蔵尊立像と仁王尊像、右手が大師堂参道です。

多宝塔

さらに数段登ると本堂(観音堂)エリアです。

参道左手の多宝塔は昭和13年の建立。石山寺の多宝塔(国宝)の模写で周囲に桜を配して春先は花見客で賑わいます。

【写真 上(左)】 円成庵

【写真 下(右)】 拝観謝絶の庵(茶席)

多宝塔手前には蘿装庵、円成庵、不昧軒、宗澄庵などの風情ある庵が点在しますが、参詣者は立ち入りできません。

不老門右手の三笠亭、仲麿堂、簑庵も同様のようです。

その上手の鐘楼は近くまで寄ることができます。

格高の袴腰付重層入母屋造で、江戸時代中期の建立とされます。

梵鐘は天和二年(1682年)寄進、銘文には桂昌院による観音堂建立の経緯が刻まれています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 釈迦如来坐像

鐘楼前、参道横には結跏趺坐される釈迦如来の青銅坐像。

【写真 上(左)】 月光殿

【写真 下(右)】 葵の御紋

本堂(観音堂)手前で参道を左に折れると正面が月光殿。

大津三井寺の塔頭・日光院の客殿を昭和3年に現在の場所に移築したもの。

桃山時代の建造で書院様式を伝える貴重な建物として国の重要文化財に指定されています。

附設の建物として草蕾庵、月窓軒、化生庵があるようです。

なお、山内の庵(茶席)は明治から昭和初期にかけて高橋箒庵翁が再興されたとの由。

【写真 上(左)】 多宝塔と月光殿

【写真 下(右)】 山内からビル群

月光殿前から多宝塔方面をのぞむと背景は折り重なるビル群で、護国寺が都心のビル街にオアシス的にあることがわかります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 ご縁日の本堂

さて、いよいよ本堂(観音堂)です。

元禄十年(1697年)正月、観音堂新営の幕命があり、約半年余りで大造営を完成、同年八月落慶供養と伝わります。

元禄時代の建築工芸の粋を結集した大伽藍とされ、震災・戦災をしのいで江戸期の面影をいまに伝えています。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

桁行七間梁間七間の入母屋造瓦棒銅板葺でこちらも国の重要文化財です。

向拝は三間で、三間に渡って水引虹梁を置き、両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に板蟇股。

軒裏は朱塗りで手前二軒の垂木が目立ちます。

向拝柱には「本尊 如意輪観世音菩薩」の札が掛かっています。

扁額はないですが、羯磨金剛が刻まれた賽銭箱が存在感を放っています。

【写真 上(左)】 御本尊の札

【写真 下(右)】 賽銭箱

こちらの素晴らしいのは、本堂内にあげていただけるところです。

本堂向かって右手の扉が開くのでこちらから参内します。

入ると右手に授与所があるので御朱印帳をお預けします。

堂内はほどよい加減でうす暗く、厳粛な空気がただよっています。

正面が現・御本尊の六臂如意輪観世音菩薩像。

桂昌院の念持仏である唐物天然琥珀如意輪観世音菩薩像は以前に秘仏となり、現在御本尊として安置されているのがこちらの菩薩像のようです。

江戸三十三観音札所、東国花の寺霊場の札所本尊はこちらの観音様になります。

授与所の上には観音霊場札所板が掲げられていました。

【写真 上(左)】 観音霊場札所板

【写真 下(右)】 観音霊場札所標

堀田正虎の母栄隆院を願主とし、元禄十三年(1700年)寄進され、御頭は恵心僧都の作で身体はこの折に新たに作られたといいます。

もろもろの くのうをすくう 観世音

大悲の恵み 尊うとかりける

なお、如意輪観世音菩薩については、→こちら(東京都区内の如意輪観音の御朱印)をご覧ください。

本堂内は撮影禁止で記憶も定かではありません。

向かって左手には地蔵尊など諸仏、右手には不動明王が御座と記憶しています。

本堂裏手左右が墓域で、本堂正面裏の霊廟は平成8年落慶、聖観世音菩薩像が奉安されています。

【写真 上(左)】 本堂裏手

【写真 下(右)】 閼伽水の井戸

本堂向かって斜め左手おくに傳法灌頂用閼伽水の井戸。

そちらのさらに左おくが薬師堂。

元禄四年(1691年)の建立で、かつての一切経堂を現在の位置に移築し、薬師堂として使用するもの。

【写真 上(左)】 薬師堂

【写真 下(右)】 薬師堂向拝

宝形造桟瓦葺、頂に宝珠を置いて流れ向拝のバランス感に優れた堂宇。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股で、身舎側への繋ぎ虹梁は置いていません。

向拝正面桟唐戸、両脇に花頭窓を据えるなど禅宗様の手法をとりいれ、元禄期の遺構として価値ある建造物とされます。

こちらの堂宇本尊はこの地にあった蟹ヶ池より出現した薬師如来の霊像を胎内に収められるお薬師さまで、左右に十二神将の像を安置します。

こららの霊像は「江戸名所図会」で護持院の項に記載されているので、旧護持院系の御像とみられます。

【写真 上(左)】 忠霊堂

【写真 下(右)】 山内の梅

薬師堂のさらに左手おくには忠霊堂。

明治35年建立。日清戦争で戦死された軍人の遺骨を埋葬する堂宇で、唐金の多宝塔を建立し、その前に拝殿として建てられたのがこの忠霊堂とのことです。

入母屋造瓦葺平入りで、軒唐破風の大がかりな向拝とスクエアな虹梁を備える特徴ある建物です。

さて、御府内霊場巡拝のハイライト、大師堂です。

上で延べたとおり、大師堂への参道は不老門をくぐって右に折れたところから始まります。

参道入口に整った面立ちの六地蔵。

石敷の参道の正面が大師堂です。

【写真 上(左)】 大師堂参道

【写真 下(右)】 大師堂

元禄十四年(1701年)に再営された旧薬師堂を大正15年に大修理し現在の位置に移築して大師堂としたものです。

【写真 上(左)】 大師堂向拝

【写真 下(右)】 大師堂扁額

寄棟造桟瓦葺流れ向拝で身舎・柱ともに朱塗りです。

がっしりとした水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股。

真言宗伽藍における大師堂の格式の高さと、中世的な伝統を重んじた貴重な建造物として区の指定建造物に指定されています。

【写真 上(左)】 大師堂札所板

【写真 下(右)】 斜めからの大師堂向拝

【写真 上(左)】 磐座に御座すお大師さま

【写真 下(右)】 大師堂天水鉢

繋ぎ虹梁を置かずすっきりとした向拝。

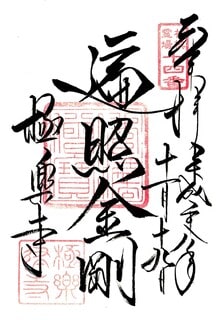

正面桟唐戸のうえに「遍照金剛」の扁額とそのよこに御府内霊場の札所板、奉納額。

大師堂向かって左の磐座に御座すお大師さまと天水鉢の羯磨金剛が、御府内霊場札所感をひとしお盛り上げています。

堂前説明板には「高祖弘法大師、宗祖興教大師、派祖本覚大師の三尊が安置されている。」とあります。

こちらは本堂(観音堂)に比べて参拝者が少ないので、落ち着いて勤行をあげることができます。

【写真 上(左)】 一言地蔵尊

【写真 下(右)】 身代地蔵尊

大師堂向かって右手には一言地蔵尊のお堂。

願いを一言だけ成就いただけるという霊験あらたかなお地蔵さまです。

その左隣には身代地蔵尊が御座されています。

「さらっといきます。」といいながらやはりこれだけのボリュームになってしまいました(笑)

それだけ見どころの多い名刹ということでしょう。

御朱印は本堂(観音堂)内授与所にて拝受できます。

本堂内の拝観および御朱印授与は、昼の休憩時間を除いた9:00(10:00)〜12:00、13:00~15:00(16:00)で昼はお休みなので要注意です。

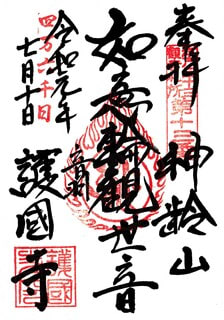

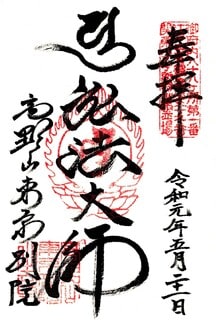

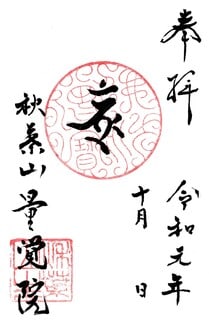

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に如意輪観世音菩薩のお種子「キリク」「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。

右に「弘法大師霊場 御府内第八十七番」の札所印。

左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

主印は「キリク」の御寶印の場合もあるようです。

【写真 上(左)】 四万六千日の観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 東国花の寺霊場の御朱印

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-29)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 桜 - 中村舞子

■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)

■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-27

Vol.-26からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

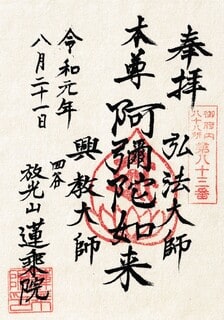

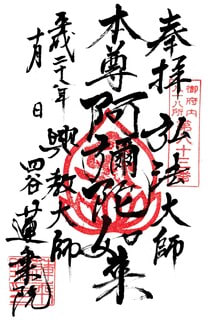

■ 第83番 放光山 千眼寺 蓮乗院

(れんじょういん)

新宿区若葉2-8-6

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第83番

第83番は四ッ谷・若葉の蓮乗院です。

第83番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに蓮乗院で、第83番札所は開創当初から四ッ谷南寺町の蓮乗院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

蓮乗院の開闢起立の年代は不明ですが、開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化されているので、徳川家康公江戸入府以前の創立とみられています。

当初の在所は麹町七丁目でしたが慶長十六年(1611年)当地(四ッ谷南寺町)に移転と伝わります。

湯島根生院末の新義真言宗。

本堂に弘法大師御作と伝わる阿弥陀如来銅立像、不動尊木坐像、聖天尊を奉安し、地蔵堂には地蔵尊六躰と弘法大師唐銅座像を奉安と伝わります。

畧縁起によると、こちらの阿弥陀如来像は弘智法印が高野山に参籠の際、善光寺ノ如来を模して鋳された霊像があるとの弘法大師の夢告を受け、大和國橘寺の地中から得られた弘法大師御作の霊像といいます。

弘智法印はこの霊像を持佛とされましたが諸国巡行の際、霞ヶ関に至ったところでこの霊像が俄に重くなりました。

弘智法印はこの地が霊像を奉安する場と悟られ、堂宇を建てて霊像を安置しました。

この霊像は不思議にも眉間から白光を放たれたため、群衆は参詣群集し、霊像を「放光千眼佛」と呼んで崇めたといいます。

これよりこの堂宇を放光山と号し、千眼寺とも号したといいます。

また、弘智法印はもとは下総國の蓮花寺に住されたことから、蓮乗院と号したとも。

「善光寺生身ノ如来ニ異ナラス雖有大師御作ナリトテ貴賎弥々信心之袖ヲ●カヘシケリ」(『寺社書上』/蓮乗院中興沙門記)

弘智法印とは、江戸時代初期に演じられた古浄瑠璃『弘知法印御伝記』の主役で即身仏となられた弘知法印との所縁があるかもしれませんが、よくわかりません。

(この浄瑠璃のなかで、弘知法印は弘法大師(空海)の弟子となり「弘知」の名を授かったとされます。)

蓮乗院の当初の在所は麹町七丁目。

畧縁起で阿弥陀如来の堂宇が建てられたという霞ヶ関は、千代田区Webによると、「(霞ヶ関の由来は)古代までさかのぼり、日本武尊が蝦夷の襲撃に備えて、武蔵国に置いた関所『霞ヶ関』から名付けられたといいます。」とあるので、相当に古い地名のようです。

霞ヶ関と麹町はさほど離れていないので、阿弥陀如来畧縁起と当山在所はほぼ符合するといえましょうか。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

八十三番

四ッ谷南寺町

放光山 千眼寺 蓮乗院

湯島根生院末 新義

本尊:阿弥陀如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.116』

四ッ谷南寺町

湯島根生院末 新義真言宗

放光山千眼寺蓮乗院

起立年代不相知候

元寺地麹町七丁目●-●御用地に召上 慶長十六年(1611年)右替地として当所拝領仕候

開山 鏡現 天正十八年(1590年)遷化

但し開闢起立之年代相不知申候

中興開山 海● 延享五年(1748年)寂

本堂

本尊 阿弥陀如来銅立像 弘法大師御作(畧縁起あり)

不動尊木坐像

聖天

地蔵堂

地蔵尊六躰

弘法大師唐銅座像

■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)

放光山千眼寺蓮乗院は湯島根生院末の新義真言宗、四谷南寺町今の寺町にある。境内拝領地三百七十二坪、起立の時代は明ならず。慶長十六年(1611年)麹町七丁目から此地に移転したと伝へられる。但し開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化したから、徳川氏入國前の創立であるのは略推察することか出来る。府内八十八箇所中八十三番の札所として知られた。

「蓮乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「四ッ谷」駅から徒歩約7分。

南隣は第39番の真成院、西隣は第18番の愛染院という御府内霊場札所の密集エリアです。

現在の地図と『江戸切絵図』をくらべてみると、多くの寺院の位置関係がそのままで、このエリアが江戸期の寺町のたたずまいを色濃く残していることがわかります。

観音坂

「鮫ヶ橋谷丁」と呼ばれた土地の高低差の大きいところで、蓮乗院も「観音坂」の途中に位置します。

第39番真成院の並びに、こぢんまりとした参道入口。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 御寶号碑

門前に御寶院碑で、側面が御府内霊場札所碑になっています。

門柱に院号標。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 院号標

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 観音菩薩像

山内もコンパクトですが、緑が多くしっとりとした風情が感じられます。

参道脇に御座す観音様もどこかやさしげな面差しです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

【写真 上(左)】 向拝上部

【写真 下(右)】 扁額

正面の本堂は、おそらく入母屋造で瓦葺流れ向拝、ゆったりとした曲線を描く軒唐破風と大がかりな兎毛通が個性的な堂宇です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

水引虹梁に山号扁額を掲げています。

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。

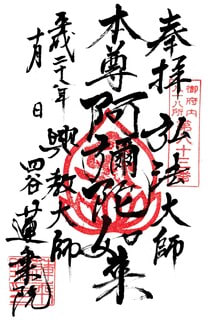

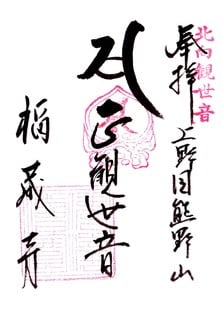

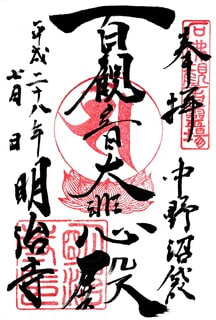

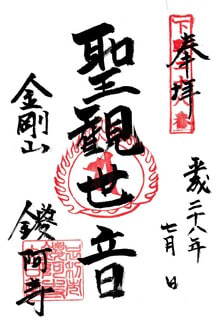

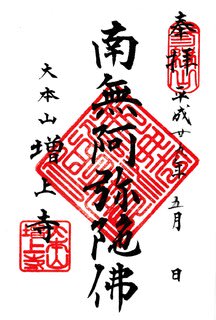

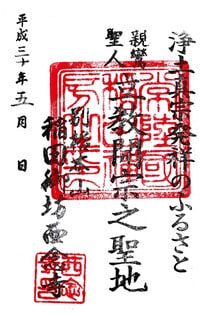

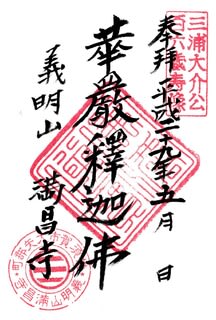

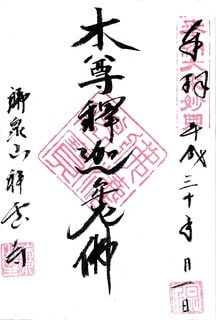

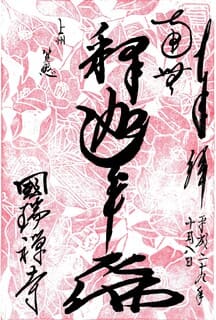

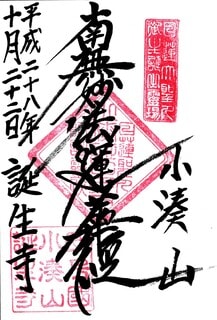

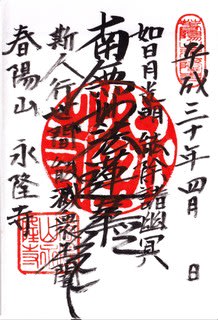

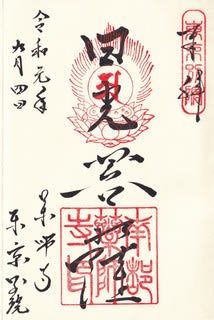

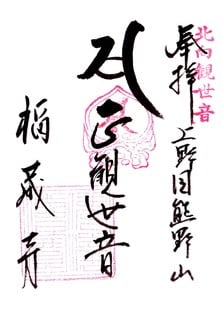

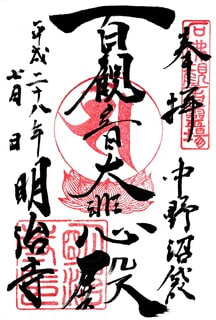

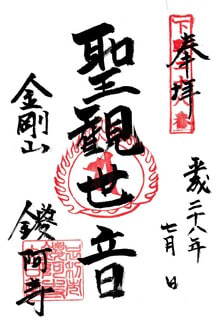

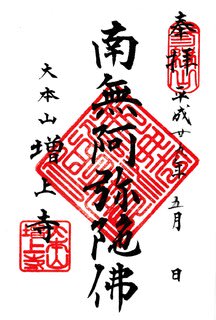

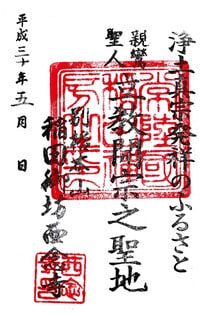

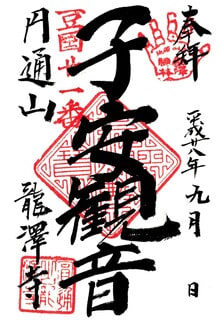

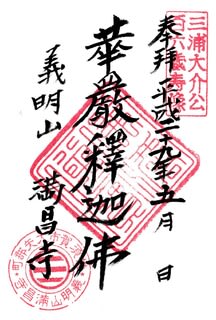

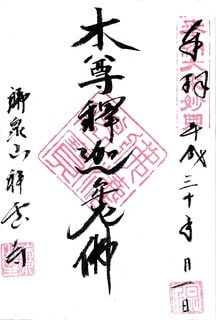

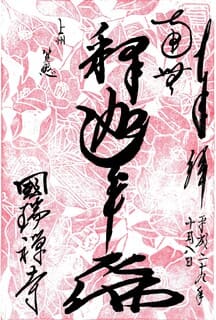

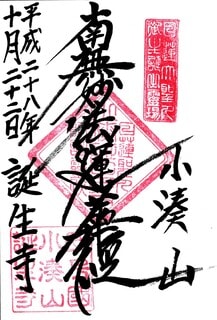

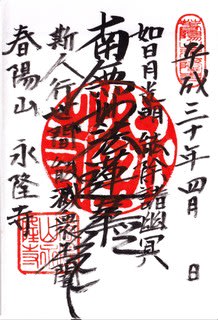

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内八十八所第八十三番」の札所印。

左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第84番 五大山 不動寺 明王院

(みょうおういん)

港区三田4-3-9

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第84番

第84番はふたたび三田に戻って明王院です。

第84番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院となっており、第84番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の明王院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

明王院の創建年代は不明ですが、長禄年間(1457-1460年)武蔵国長江(今の八丁堀)に移転、寛永十二年(1635年)に当地(三田寺町)に移ったといいます。

開山開基は不詳ですが、中興開山は賢榮法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。

当山は「厄除大師」と称する坐像を奉安し、人々の尊崇を集めたといいます。

こちらの弘法大師像は、嵯峨天皇が四二歳の厄年を迎えたとき、弘法大師が厄除けを祈願されみずから天皇等身大の像を刻まれたという伝承があります。

源頼朝公により相模国に迎えられ、縁あって当山に奉安と伝わります。

御本尊の五大明王は智證大師・弘法大師の御相作といい、寺寶として弘法大師御筆の日出愛染明王画像、鎮守稲荷社の御神躰翁は弘法大師御作と伝わり、弘法大師御筆の「鼠心経」を蔵するなど、ことに弘法大師とのご縁のふかい寺院です。

もと三田臺裏町にあった泉福寺は、本寺へ合併されたといいます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十四番

芝三田中寺町

五大山 不動寺 明王院

音羽護国寺末 新義

本尊:勅賜 厄除弘法大師 一刀三礼御真作 嵯峨天皇御当身

■ 『寺社書上 [12] 三田寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.49』

芝三田中寺町

大塚護國寺末

五大山不動寺明王院

起立年代相不知申候

寛永十二年(1635年)八町堀から当地に替地

中興開山 法印賢榮 寛永二年(1625年)卒

元禄九年常憲院様御代金子拝領仕護國寺末

本堂

本尊 五大明王 中尊坐像左右立像 智證大師 弘法大師御相作

内棟

厄除弘法大師木坐像 御自作(縁起書あり)

弘法大師厨子入坐像

寺寶

不動幷二童子画像 役行者筆

日出愛染明王画像 弘法大師筆 右ハ頼朝公御寄附

鎮守稲荷社 神躰翁 弘法大師作ト云

■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)

明王院 三田豊岡町二十三番地

新義派真言宗護國寺末、五大山不動寺。もと今の八丁堀にあつたが、寛永十二年(1635年)此地に移つた。開山不詳。中興の開山は賢榮である。厄除大師と称する坐像があつて、八十八所札所の第八十四番である。もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺へ合併された。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約15分。

三田寺町の御府内霊場札所は国道1号に面したビルタイプの寺院が多いですが、こちらは一本裏手に引き込み、昔ながらの寺院のたたずまいをみせています。

位置的には国道1号沿いの林泉寺の南側にあたります。

三田は面白い地形で国道1号が谷筋を走り、海寄りの南側に聖坂の尾根筋が走ります。

なので、このエリアは北傾の坂道で、明王院も南向きながらどことなくしっとり落ち着いた風情があります。

山門は切妻屋根桟瓦葺、脇門付きの薬医門で院号扁額を掲げています。

門の手前には古色を帯びた「厄除弘法大師」の石碑。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 「厄除弘法大師」の石碑

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山内

参道左手のお像は修行大師像とも思われますが、確信がもてません。

参道のたしか左手に堂宇があり、弘法大師像、不動明王像と、どこかはかなげな地蔵尊像が御座します。

【写真 上(左)】 参道左手のお像

【写真 下(右)】 堂宇

御府内霊場札所碑も確認できました。

【写真 上(左)】 弘法大師像

【写真 下(右)】 札所碑

本堂前には弘法大師御遠忌の供養塔、佛塔などが並び、「弘法大師のお寺」の叙情ゆたかです。

【写真 上(左)】 佛塔

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 不動明王御真言

正面格子扉の向拝の見上げには「厄除弘法大師」の扁額と御府内霊場の札所板を掲げています。

向拝には不動明王御真言(小咒)も掲げられていて、まことに至れり尽くせりです。

都心の真ん中にこのように心やすまるお寺さまが残っていることも、東京の大きな魅力だと思います。

御朱印は本堂向かって右手の、これまた風情あふれる庫裡にて拝受しました。

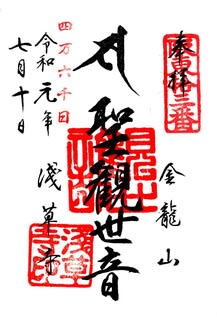

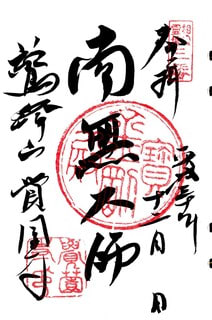

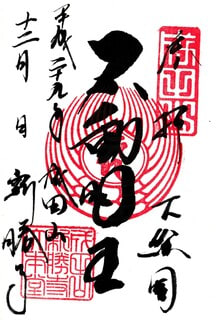

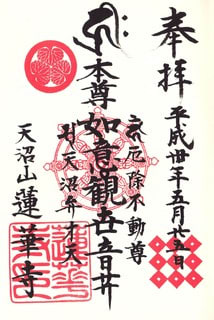

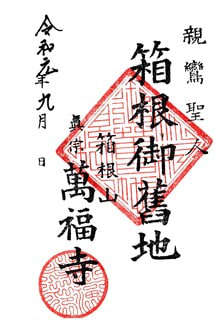

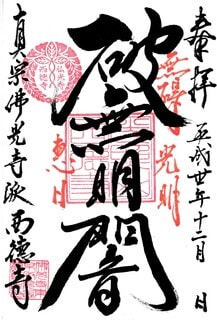

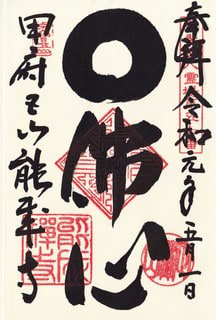

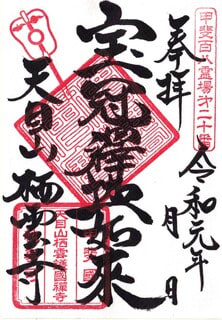

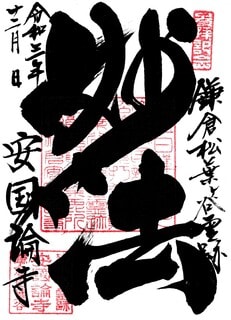

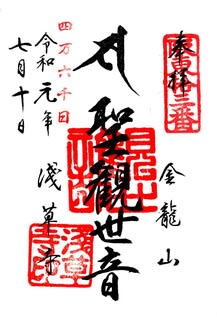

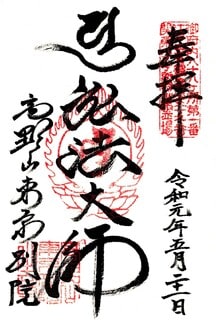

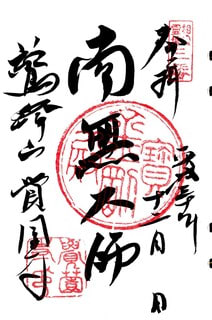

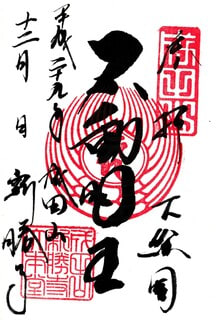

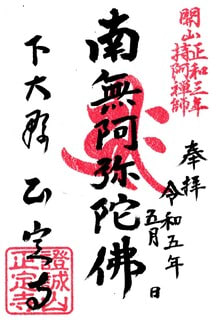

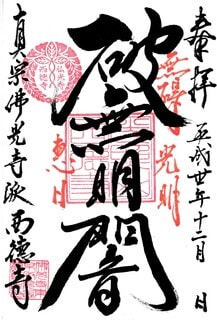

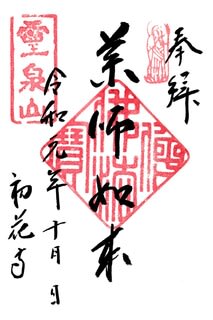

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊不動明王」「厄除大師」の揮毫、不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「第八十四番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第85番 大悲山 観音寺

(かんのんじ)

公式Web

新宿区高田馬場3-37-26

真言宗(単立)

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

司元別当:(戸塚村)神明社

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第85番、近世江戸三十三観音霊場第15番

第85番は高田馬場の観音寺です。

第52番は早稲田の観音寺です。

御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。

第85番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに泉福院で、第85番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで三田の泉福院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料には泉福院から観音寺への変更が記されていないので、第85番札所は明治初期以降にかけて高田馬場の観音寺に変更とみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。

【観音寺】

観音寺は、江戸時代のはじめにかんこう坊という僧により開山されました。

かんこう坊は中村氏の出自で、子孫はこの地の名主でした。

『ルートガイド』には「寛永年間(1624-1645年)頃の創建」とあります。

大悲山蓮花院観音寺を号し、大塚護国寺末の新義真言宗でした。

御本尊に聖観世音菩薩を奉安し、山内には薬師堂もあったといいます。

幾度の火災で寺伝類の多くを失っているようですが、寺勢は保ち、御府内八十八ヵ所霊場第85番、豊島八十八ヵ所霊場第85番の札所となっています。

現在の本堂は昭和60年に建立された現代建築です。

-------------------------

【泉福院】

泉福院は三田臺裏町にあった新義真言宗寺院。

愛宕前真福寺末で醫王山泉福院を号しました。

起立の年代、開山開基などは伝わっておりませんが、『寺社書上』『御府内寺社備考』に掲載されています。

「江戸町巡り」様Webには「三田台裏町」は「現町名:港区三田四丁目8番20~36号、9番10~13号、高輪一丁目5番18号の辺り」とあり、「三田台裏町」には曹洞宗正山寺、日蓮宗薬王寺もあったようです。

『江戸切絵図』には薬王寺の隣に「泉福寺」という寺院がみえるので、こちらが泉福院かと思われます。

本堂に奉安の御本尊、薬師如来木座像は弘法大師の御作と伝わり、十二神将木立像を従えていたようです。

本堂に釈迦如来、阿弥陀如来、千手観音、不動明王、弘法大師厨子入木座像、興教大師厨子入木座像を奉安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。

鎮守社として淡島大明神が御鎮座され、こちらの社殿には弘法大師座像石佛が安していたと記されています。

泉福院が御府内霊場の札所を外れた理由は不明ですが、『芝區誌』の明王院の項に「もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺(明王院、御府内霊場第84番)へ合併された。」とあるので、泉福院は明王院に合併されたとみられます。

泉福院は愛宕真福寺末、観音寺は大塚護国寺末(現在は単立)で本寺が異なり、三田から高田馬場は距離もあるので、札所承継の経緯はよくわかりません。

ただし、観音寺は豊島八十八ヶ所霊場(明治40年開創)札所となっており、その所縁で御府内霊場札所も承継されたのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【観音寺】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(戸塚村)観音寺

新義真言宗、大塚護国寺末 大悲山蓮花院ト号ス 本尊正観音 開基ハカンコウ坊ト云人ニテ 俗姓中村氏 故アリテ当所ニ来リ 草庵ヲ営ミ 遂ニ一寺トナセシト云 子孫外記ハ寛永ノ頃断絶ス 其屋敷跡ハ今 高木伊勢守抱地ノ内ニテ 東大久保村名主理右衛門モ其一族ナリト云

薬師堂

(戸塚村)神明社 観音寺持

【泉福院】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十五番

三田臺裏町

醫王山 泉福院

愛宕山真福寺末 新義真言宗

本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [11] 三田寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.92』

三田臺裏町

愛宕前真福寺末

醫王山泉福院

起立之年代開山開基相不知申候

本堂

本尊 薬師如来木座像 弘法大師作

十二神将木立像

釈迦如来 阿弥陀如来 千手観音 不動明王

弘法大師 厨子入木座像

興教大師 厨子入木座像

鎮守社

淡島大明神 神躰幣

弘法大師座像石佛

「泉福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは「高田馬場」駅で徒歩約15分。あるいはメトロ東西線「落合」駅の方が近いかもしれません。

神田川沿いの低地であたりは民家が密集していますが、そのなかにかなり広い山内を構えています。

早稲田通り沿いに寺号標が置かれ、そこからまっすぐに参道が伸びているので、かつてはもっと広大な敷地をもっていたのかも。

【写真 上(左)】 早稲田通り沿いの寺号標

【写真 下(右)】 参道

門前から山門と本堂がみえます。

特徴のある緑色が目立つモダンでシャープな外観。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 観音像

【写真 上(左)】 地蔵尊像

【写真 下(右)】 札所碑

門前には観世音菩薩像、地蔵尊像、弘法大師霊場札所碑が並びます。

山門は二脚門で、門柱に山号標と寺号標を掲げています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

手水舎のつくりもなかなかモダンです。

【写真 上(左)】 手水舎

【写真 下(右)】 本堂

すぐ正面が本堂で、御内陣は2階です。

本堂内に入っていいのかわからなかったので、先に本堂向かって右手の寺務所にお伺いすると、館内での参拝可能とのことでした。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂は陸屋根の近代建築で、各所に格子が使われているのでどこか厳めしい雰囲気です。

2階の見上げに「慈光」の扁額を掲げています。

本堂内はどこか公共施設か学校のような感じで、講堂のような御内陣に数躰の聖観世音菩薩像と弘法大師像が奉安されています。

御府内霊場札所のなかではなかなか異色の本堂ですが、すぐまぢかで御尊像を拝せるのはありがたいことです。

なお、山内には吉川英治先生の文筆仲間であった呼潮に聞いた四国遍路の体験談にもとづき執筆した「呼潮へんろ」にちなむ塚があります。

御朱印は本堂向かって右手の寺務所で拝受しました。

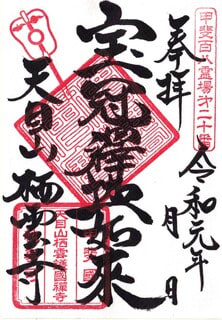

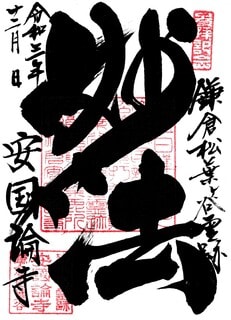

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)のお種子は「キリク」にみえます。

右に「御府内八十八ヶ所第八十五番」の札所印。

左に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 豊島霊場の御朱印

■ 第86番 金剛山 弥勒寺 常泉院

(じょうせんいん)

文京区春日1-9-3

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第86番

第86番は春日の常泉院です。

第86番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに常泉院で、第86番札所は開創当初から小石川七軒町の常泉院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

常泉院は、寛永四年(1627年)以前に卓意によって開山という彌勒寺末の新義真言宗寺院です。

水戸家の帰依を受けての創建とも伝わります。

本堂内に御本尊として両部大日如来二躰を奉安。

本堂には、中尊・弥勒菩薩木座像、弘法大師木座像、興教大師木座像、不動明王、愛染明王、地蔵菩薩、子安観世音菩薩、閻魔王木座像(運慶作)、石地蔵尊など多彩な尊格を安置されていたことが記されています。

本堂内の弘法大師像は、御府内霊場の拝所となっていたことも記されています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

八十六番

小石川七軒町

金剛山 弥勒寺 常泉院

本所彌勒寺末 新義

本尊:両部大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.106』

小石川不唱小名

本所彌勒寺末 新義真言宗

金剛山弥勒寺常泉院

起立年代不詳

本堂

本尊 両部大日如来二躰

中尊 弥勒菩薩木座像

弘法大師木座像 御府内八十八ヶ所之内 第八十六番之札所

興教大師木座像

不動明王木座像

愛染明王木座像

地蔵菩薩木座像

子安観世音木座像

閻魔王木座像 運慶作

石地蔵尊

■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)

金剛山彌勒寺常泉院。真言宗豊山派、彌勒寺(本所林町)末。本尊両部大日如来。当寺の創立年代は明らかでないが、『御府内沿革図書』によれば、延寶(1673-1681年)の頃既に存在した事が明らかであり、又寺伝によれば現本堂は寛永四年(1627年)の建立といふから、それよりも以前に建立されたものと思はれる。『文政書上』に依れば、当寺境内は拝領地六百余坪であった。現に府内八十八ヶ所大師の内、第八十六番の札所に当り、日々の参詣者が多い。

「常泉院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅で徒歩約3分と至便。

御朱印ファンには牛天神北野神社のすぐ北側といった方がわかりやすいでしょうか。

春日の高台にあるこの辺りは、交通至便な立地とは思えないしっとりとした落ち着きが感じられます。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 御府内霊場札所標

山門はないですが、緑が多く雰囲気のある山内です。

山内入口に御府内霊場の札所標。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 聖天堂

【写真 上(左)】 弘法大師像

【写真 下(右)】 弘法大師碑

参道右手手前に奥まって聖天堂。

左手には高野山開創一千年を記念して建立された弘法大師像、弘法大師碑、御寶号碑、御府内霊場札所碑、石佛群がところ狭しとならびます。

【写真 上(左)】 御寶号碑

【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑

【写真 上(左)】 石佛群

【写真 下(右)】 小島烏水の碑

登山家・随筆家で、日本山岳会初代会長でもあった小島烏水(こじま うすい、1873-1948年)永住之地の碑もあります。

【写真 上(左)】 本堂?

【写真 下(右)】 向拝?

こちらの堂宇構成はえらく複雑で、どちらが本堂かよくわかりません。

参道右手の建物の2階に向拝らしきものがあり、正面の渡り廊下をくぐった先にも向拝を備えた建物があります。

どちらも勤行をあげさせていただきました。

【写真 上(左)】 庫裡

【写真 下(右)】 昭和初めの山門(山内掲示)

御朱印は参道左手の庫裡にて拝受しました。

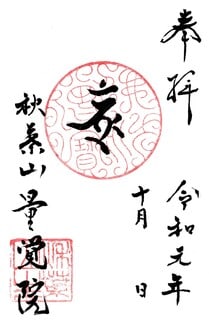

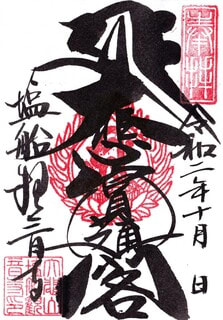

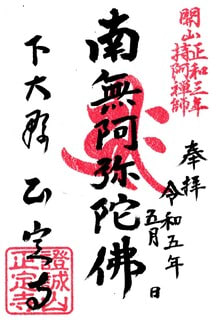

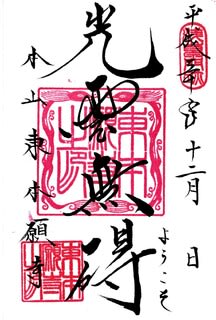

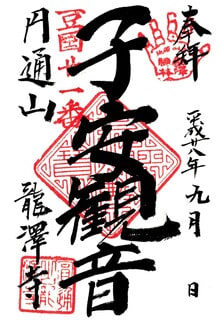

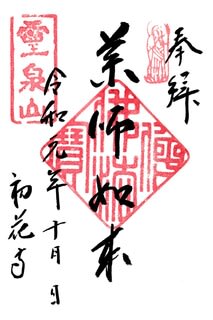

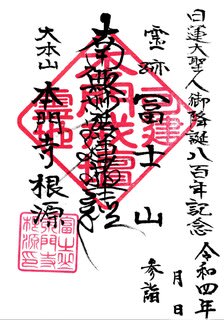

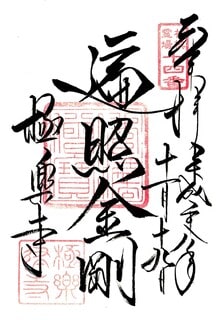

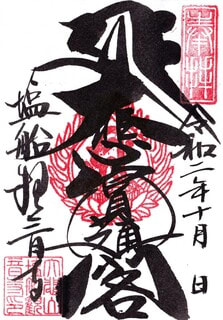

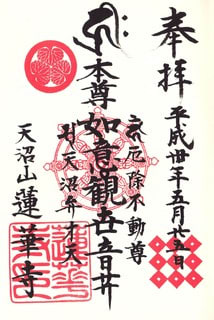

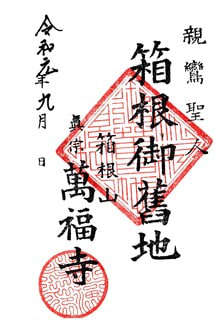

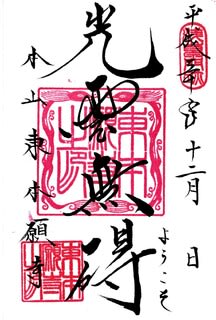

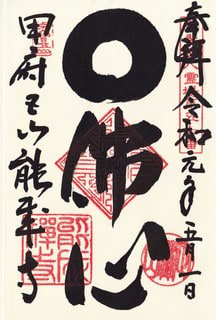

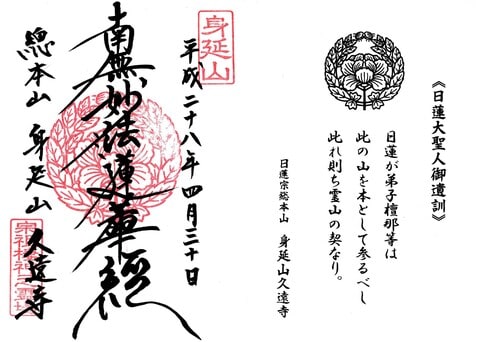

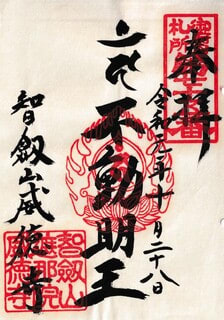

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「弘法大師霊場札所御府内第八十六番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 桜 - 中村舞子

■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)

■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第83番 放光山 千眼寺 蓮乗院

(れんじょういん)

新宿区若葉2-8-6

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第83番

第83番は四ッ谷・若葉の蓮乗院です。

第83番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに蓮乗院で、第83番札所は開創当初から四ッ谷南寺町の蓮乗院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

蓮乗院の開闢起立の年代は不明ですが、開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化されているので、徳川家康公江戸入府以前の創立とみられています。

当初の在所は麹町七丁目でしたが慶長十六年(1611年)当地(四ッ谷南寺町)に移転と伝わります。

湯島根生院末の新義真言宗。

本堂に弘法大師御作と伝わる阿弥陀如来銅立像、不動尊木坐像、聖天尊を奉安し、地蔵堂には地蔵尊六躰と弘法大師唐銅座像を奉安と伝わります。

畧縁起によると、こちらの阿弥陀如来像は弘智法印が高野山に参籠の際、善光寺ノ如来を模して鋳された霊像があるとの弘法大師の夢告を受け、大和國橘寺の地中から得られた弘法大師御作の霊像といいます。

弘智法印はこの霊像を持佛とされましたが諸国巡行の際、霞ヶ関に至ったところでこの霊像が俄に重くなりました。

弘智法印はこの地が霊像を奉安する場と悟られ、堂宇を建てて霊像を安置しました。

この霊像は不思議にも眉間から白光を放たれたため、群衆は参詣群集し、霊像を「放光千眼佛」と呼んで崇めたといいます。

これよりこの堂宇を放光山と号し、千眼寺とも号したといいます。

また、弘智法印はもとは下総國の蓮花寺に住されたことから、蓮乗院と号したとも。

「善光寺生身ノ如来ニ異ナラス雖有大師御作ナリトテ貴賎弥々信心之袖ヲ●カヘシケリ」(『寺社書上』/蓮乗院中興沙門記)

弘智法印とは、江戸時代初期に演じられた古浄瑠璃『弘知法印御伝記』の主役で即身仏となられた弘知法印との所縁があるかもしれませんが、よくわかりません。

(この浄瑠璃のなかで、弘知法印は弘法大師(空海)の弟子となり「弘知」の名を授かったとされます。)

蓮乗院の当初の在所は麹町七丁目。

畧縁起で阿弥陀如来の堂宇が建てられたという霞ヶ関は、千代田区Webによると、「(霞ヶ関の由来は)古代までさかのぼり、日本武尊が蝦夷の襲撃に備えて、武蔵国に置いた関所『霞ヶ関』から名付けられたといいます。」とあるので、相当に古い地名のようです。

霞ヶ関と麹町はさほど離れていないので、阿弥陀如来畧縁起と当山在所はほぼ符合するといえましょうか。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

八十三番

四ッ谷南寺町

放光山 千眼寺 蓮乗院

湯島根生院末 新義

本尊:阿弥陀如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.116』

四ッ谷南寺町

湯島根生院末 新義真言宗

放光山千眼寺蓮乗院

起立年代不相知候

元寺地麹町七丁目●-●御用地に召上 慶長十六年(1611年)右替地として当所拝領仕候

開山 鏡現 天正十八年(1590年)遷化

但し開闢起立之年代相不知申候

中興開山 海● 延享五年(1748年)寂

本堂

本尊 阿弥陀如来銅立像 弘法大師御作(畧縁起あり)

不動尊木坐像

聖天

地蔵堂

地蔵尊六躰

弘法大師唐銅座像

■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)

放光山千眼寺蓮乗院は湯島根生院末の新義真言宗、四谷南寺町今の寺町にある。境内拝領地三百七十二坪、起立の時代は明ならず。慶長十六年(1611年)麹町七丁目から此地に移転したと伝へられる。但し開山鏡現は天正十八年(1590年)に遷化したから、徳川氏入國前の創立であるのは略推察することか出来る。府内八十八箇所中八十三番の札所として知られた。

「蓮乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』四ツ谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ丸ノ内線「四ッ谷」駅から徒歩約7分。

南隣は第39番の真成院、西隣は第18番の愛染院という御府内霊場札所の密集エリアです。

現在の地図と『江戸切絵図』をくらべてみると、多くの寺院の位置関係がそのままで、このエリアが江戸期の寺町のたたずまいを色濃く残していることがわかります。

観音坂

「鮫ヶ橋谷丁」と呼ばれた土地の高低差の大きいところで、蓮乗院も「観音坂」の途中に位置します。

第39番真成院の並びに、こぢんまりとした参道入口。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 御寶号碑

門前に御寶院碑で、側面が御府内霊場札所碑になっています。

門柱に院号標。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 院号標

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 観音菩薩像

山内もコンパクトですが、緑が多くしっとりとした風情が感じられます。

参道脇に御座す観音様もどこかやさしげな面差しです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

【写真 上(左)】 向拝上部

【写真 下(右)】 扁額

正面の本堂は、おそらく入母屋造で瓦葺流れ向拝、ゆったりとした曲線を描く軒唐破風と大がかりな兎毛通が個性的な堂宇です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

水引虹梁に山号扁額を掲げています。

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 阿彌陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内八十八所第八十三番」の札所印。

左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第84番 五大山 不動寺 明王院

(みょうおういん)

港区三田4-3-9

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第84番

第84番はふたたび三田に戻って明王院です。

第84番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに明王院となっており、第84番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の明王院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

明王院の創建年代は不明ですが、長禄年間(1457-1460年)武蔵国長江(今の八丁堀)に移転、寛永十二年(1635年)に当地(三田寺町)に移ったといいます。

開山開基は不詳ですが、中興開山は賢榮法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。

当山は「厄除大師」と称する坐像を奉安し、人々の尊崇を集めたといいます。

こちらの弘法大師像は、嵯峨天皇が四二歳の厄年を迎えたとき、弘法大師が厄除けを祈願されみずから天皇等身大の像を刻まれたという伝承があります。

源頼朝公により相模国に迎えられ、縁あって当山に奉安と伝わります。

御本尊の五大明王は智證大師・弘法大師の御相作といい、寺寶として弘法大師御筆の日出愛染明王画像、鎮守稲荷社の御神躰翁は弘法大師御作と伝わり、弘法大師御筆の「鼠心経」を蔵するなど、ことに弘法大師とのご縁のふかい寺院です。

もと三田臺裏町にあった泉福寺は、本寺へ合併されたといいます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十四番

芝三田中寺町

五大山 不動寺 明王院

音羽護国寺末 新義

本尊:勅賜 厄除弘法大師 一刀三礼御真作 嵯峨天皇御当身

■ 『寺社書上 [12] 三田寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.49』

芝三田中寺町

大塚護國寺末

五大山不動寺明王院

起立年代相不知申候

寛永十二年(1635年)八町堀から当地に替地

中興開山 法印賢榮 寛永二年(1625年)卒

元禄九年常憲院様御代金子拝領仕護國寺末

本堂

本尊 五大明王 中尊坐像左右立像 智證大師 弘法大師御相作

内棟

厄除弘法大師木坐像 御自作(縁起書あり)

弘法大師厨子入坐像

寺寶

不動幷二童子画像 役行者筆

日出愛染明王画像 弘法大師筆 右ハ頼朝公御寄附

鎮守稲荷社 神躰翁 弘法大師作ト云

■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)

明王院 三田豊岡町二十三番地

新義派真言宗護國寺末、五大山不動寺。もと今の八丁堀にあつたが、寛永十二年(1635年)此地に移つた。開山不詳。中興の開山は賢榮である。厄除大師と称する坐像があつて、八十八所札所の第八十四番である。もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺へ合併された。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約15分。

三田寺町の御府内霊場札所は国道1号に面したビルタイプの寺院が多いですが、こちらは一本裏手に引き込み、昔ながらの寺院のたたずまいをみせています。

位置的には国道1号沿いの林泉寺の南側にあたります。

三田は面白い地形で国道1号が谷筋を走り、海寄りの南側に聖坂の尾根筋が走ります。

なので、このエリアは北傾の坂道で、明王院も南向きながらどことなくしっとり落ち着いた風情があります。

山門は切妻屋根桟瓦葺、脇門付きの薬医門で院号扁額を掲げています。

門の手前には古色を帯びた「厄除弘法大師」の石碑。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 「厄除弘法大師」の石碑

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山内

参道左手のお像は修行大師像とも思われますが、確信がもてません。

参道のたしか左手に堂宇があり、弘法大師像、不動明王像と、どこかはかなげな地蔵尊像が御座します。

【写真 上(左)】 参道左手のお像

【写真 下(右)】 堂宇

御府内霊場札所碑も確認できました。

【写真 上(左)】 弘法大師像

【写真 下(右)】 札所碑

本堂前には弘法大師御遠忌の供養塔、佛塔などが並び、「弘法大師のお寺」の叙情ゆたかです。

【写真 上(左)】 佛塔

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 不動明王御真言

正面格子扉の向拝の見上げには「厄除弘法大師」の扁額と御府内霊場の札所板を掲げています。

向拝には不動明王御真言(小咒)も掲げられていて、まことに至れり尽くせりです。

都心の真ん中にこのように心やすまるお寺さまが残っていることも、東京の大きな魅力だと思います。

御朱印は本堂向かって右手の、これまた風情あふれる庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊不動明王」「厄除大師」の揮毫、不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。右に「第八十四番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第85番 大悲山 観音寺

(かんのんじ)

公式Web

新宿区高田馬場3-37-26

真言宗(単立)

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

司元別当:(戸塚村)神明社

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第85番、近世江戸三十三観音霊場第15番

第85番は高田馬場の観音寺です。

第52番は早稲田の観音寺です。

御府内霊場には「観音寺」を号する札所寺院が3つ(第42番蓮葉山 観音寺(谷中)、第52番慈雲山 観音寺(早稲田)、第85番大悲山 観音寺(高田馬場))あり、前2者をそれぞれ谷中観音寺、早稲田観音寺と呼んで区別されます。

第85番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに泉福院で、第85番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで三田の泉福院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料には泉福院から観音寺への変更が記されていないので、第85番札所は明治初期以降にかけて高田馬場の観音寺に変更とみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。

【観音寺】

観音寺は、江戸時代のはじめにかんこう坊という僧により開山されました。

かんこう坊は中村氏の出自で、子孫はこの地の名主でした。

『ルートガイド』には「寛永年間(1624-1645年)頃の創建」とあります。

大悲山蓮花院観音寺を号し、大塚護国寺末の新義真言宗でした。

御本尊に聖観世音菩薩を奉安し、山内には薬師堂もあったといいます。

幾度の火災で寺伝類の多くを失っているようですが、寺勢は保ち、御府内八十八ヵ所霊場第85番、豊島八十八ヵ所霊場第85番の札所となっています。

現在の本堂は昭和60年に建立された現代建築です。

-------------------------

【泉福院】

泉福院は三田臺裏町にあった新義真言宗寺院。

愛宕前真福寺末で醫王山泉福院を号しました。

起立の年代、開山開基などは伝わっておりませんが、『寺社書上』『御府内寺社備考』に掲載されています。

「江戸町巡り」様Webには「三田台裏町」は「現町名:港区三田四丁目8番20~36号、9番10~13号、高輪一丁目5番18号の辺り」とあり、「三田台裏町」には曹洞宗正山寺、日蓮宗薬王寺もあったようです。

『江戸切絵図』には薬王寺の隣に「泉福寺」という寺院がみえるので、こちらが泉福院かと思われます。

本堂に奉安の御本尊、薬師如来木座像は弘法大師の御作と伝わり、十二神将木立像を従えていたようです。

本堂に釈迦如来、阿弥陀如来、千手観音、不動明王、弘法大師厨子入木座像、興教大師厨子入木座像を奉安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。

鎮守社として淡島大明神が御鎮座され、こちらの社殿には弘法大師座像石佛が安していたと記されています。

泉福院が御府内霊場の札所を外れた理由は不明ですが、『芝區誌』の明王院の項に「もと三田臺裏町にあつた泉福寺は本寺(明王院、御府内霊場第84番)へ合併された。」とあるので、泉福院は明王院に合併されたとみられます。

泉福院は愛宕真福寺末、観音寺は大塚護国寺末(現在は単立)で本寺が異なり、三田から高田馬場は距離もあるので、札所承継の経緯はよくわかりません。

ただし、観音寺は豊島八十八ヶ所霊場(明治40年開創)札所となっており、その所縁で御府内霊場札所も承継されたのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【観音寺】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(戸塚村)観音寺

新義真言宗、大塚護国寺末 大悲山蓮花院ト号ス 本尊正観音 開基ハカンコウ坊ト云人ニテ 俗姓中村氏 故アリテ当所ニ来リ 草庵ヲ営ミ 遂ニ一寺トナセシト云 子孫外記ハ寛永ノ頃断絶ス 其屋敷跡ハ今 高木伊勢守抱地ノ内ニテ 東大久保村名主理右衛門モ其一族ナリト云

薬師堂

(戸塚村)神明社 観音寺持

【泉福院】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十五番

三田臺裏町

醫王山 泉福院

愛宕山真福寺末 新義真言宗

本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [11] 三田寺社書上 壱』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.92』

三田臺裏町

愛宕前真福寺末

醫王山泉福院

起立之年代開山開基相不知申候

本堂

本尊 薬師如来木座像 弘法大師作

十二神将木立像

釈迦如来 阿弥陀如来 千手観音 不動明王

弘法大師 厨子入木座像

興教大師 厨子入木座像

鎮守社

淡島大明神 神躰幣

弘法大師座像石佛

「泉福院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは「高田馬場」駅で徒歩約15分。あるいはメトロ東西線「落合」駅の方が近いかもしれません。

神田川沿いの低地であたりは民家が密集していますが、そのなかにかなり広い山内を構えています。

早稲田通り沿いに寺号標が置かれ、そこからまっすぐに参道が伸びているので、かつてはもっと広大な敷地をもっていたのかも。

【写真 上(左)】 早稲田通り沿いの寺号標

【写真 下(右)】 参道

門前から山門と本堂がみえます。

特徴のある緑色が目立つモダンでシャープな外観。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 観音像

【写真 上(左)】 地蔵尊像

【写真 下(右)】 札所碑

門前には観世音菩薩像、地蔵尊像、弘法大師霊場札所碑が並びます。

山門は二脚門で、門柱に山号標と寺号標を掲げています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

手水舎のつくりもなかなかモダンです。

【写真 上(左)】 手水舎

【写真 下(右)】 本堂

すぐ正面が本堂で、御内陣は2階です。

本堂内に入っていいのかわからなかったので、先に本堂向かって右手の寺務所にお伺いすると、館内での参拝可能とのことでした。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂は陸屋根の近代建築で、各所に格子が使われているのでどこか厳めしい雰囲気です。

2階の見上げに「慈光」の扁額を掲げています。

本堂内はどこか公共施設か学校のような感じで、講堂のような御内陣に数躰の聖観世音菩薩像と弘法大師像が奉安されています。

御府内霊場札所のなかではなかなか異色の本堂ですが、すぐまぢかで御尊像を拝せるのはありがたいことです。

なお、山内には吉川英治先生の文筆仲間であった呼潮に聞いた四国遍路の体験談にもとづき執筆した「呼潮へんろ」にちなむ塚があります。

御朱印は本堂向かって右手の寺務所で拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 聖観世音菩薩」「弘法大師」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)のお種子は「キリク」にみえます。

右に「御府内八十八ヶ所第八十五番」の札所印。

左に山号寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 豊島霊場の御朱印

■ 第86番 金剛山 弥勒寺 常泉院

(じょうせんいん)

文京区春日1-9-3

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第86番

第86番は春日の常泉院です。

第86番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに常泉院で、第86番札所は開創当初から小石川七軒町の常泉院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

常泉院は、寛永四年(1627年)以前に卓意によって開山という彌勒寺末の新義真言宗寺院です。

水戸家の帰依を受けての創建とも伝わります。

本堂内に御本尊として両部大日如来二躰を奉安。

本堂には、中尊・弥勒菩薩木座像、弘法大師木座像、興教大師木座像、不動明王、愛染明王、地蔵菩薩、子安観世音菩薩、閻魔王木座像(運慶作)、石地蔵尊など多彩な尊格を安置されていたことが記されています。

本堂内の弘法大師像は、御府内霊場の拝所となっていたことも記されています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

八十六番

小石川七軒町

金剛山 弥勒寺 常泉院

本所彌勒寺末 新義

本尊:両部大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.106』

小石川不唱小名

本所彌勒寺末 新義真言宗

金剛山弥勒寺常泉院

起立年代不詳

本堂

本尊 両部大日如来二躰

中尊 弥勒菩薩木座像

弘法大師木座像 御府内八十八ヶ所之内 第八十六番之札所

興教大師木座像

不動明王木座像

愛染明王木座像

地蔵菩薩木座像

子安観世音木座像

閻魔王木座像 運慶作

石地蔵尊

■ 『小石川区史/第七章P.822』(文京区立図書館)

金剛山彌勒寺常泉院。真言宗豊山派、彌勒寺(本所林町)末。本尊両部大日如来。当寺の創立年代は明らかでないが、『御府内沿革図書』によれば、延寶(1673-1681年)の頃既に存在した事が明らかであり、又寺伝によれば現本堂は寛永四年(1627年)の建立といふから、それよりも以前に建立されたものと思はれる。『文政書上』に依れば、当寺境内は拝領地六百余坪であった。現に府内八十八ヶ所大師の内、第八十六番の札所に当り、日々の参詣者が多い。

「常泉院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅で徒歩約3分と至便。

御朱印ファンには牛天神北野神社のすぐ北側といった方がわかりやすいでしょうか。

春日の高台にあるこの辺りは、交通至便な立地とは思えないしっとりとした落ち着きが感じられます。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 御府内霊場札所標

山門はないですが、緑が多く雰囲気のある山内です。

山内入口に御府内霊場の札所標。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 聖天堂

【写真 上(左)】 弘法大師像

【写真 下(右)】 弘法大師碑

参道右手手前に奥まって聖天堂。

左手には高野山開創一千年を記念して建立された弘法大師像、弘法大師碑、御寶号碑、御府内霊場札所碑、石佛群がところ狭しとならびます。

【写真 上(左)】 御寶号碑

【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑

【写真 上(左)】 石佛群

【写真 下(右)】 小島烏水の碑

登山家・随筆家で、日本山岳会初代会長でもあった小島烏水(こじま うすい、1873-1948年)永住之地の碑もあります。

【写真 上(左)】 本堂?

【写真 下(右)】 向拝?

こちらの堂宇構成はえらく複雑で、どちらが本堂かよくわかりません。

参道右手の建物の2階に向拝らしきものがあり、正面の渡り廊下をくぐった先にも向拝を備えた建物があります。

どちらも勤行をあげさせていただきました。

【写真 上(左)】 庫裡

【写真 下(右)】 昭和初めの山門(山内掲示)

御朱印は参道左手の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「弘法大師霊場札所御府内第八十六番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-28)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 桜 - 中村舞子

■ キミトセカイ - 佳仙(歌ってみた)

■ Boogie-Woogie Lonesome High-Heel - 今井美樹

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-26

Vol.-25からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第78番 摩尼山 寶光寺 成就院

(じょうじゅいん)

公式Web

台東区東上野3-32-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第78番、奥の細道関東路三十三所霊場第5番

第78番は東上野の成就院です。

御府内霊場には「成就院」を号する札所寺院がふたつ(第43番(元浅草)、第78番(東上野))あり、前者を百観音成就院、後者を田中成就院と呼んで区別しているようです。

第78番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに成就院で、第78番札所は開創当初から下谷田中の成就院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

成就院は、慶長十六年(1611年)、開山・鏡傳法印が神田北寺町に寺地を与えられ開創しました。

『ルートガイド』には、鏡傳法印は徳川家康公に従い江戸に入ったとあります。

慶安元年(1648年)、下谷の現在地を拝領し移転しています。

中興開山と伝わる法印鏡伝は寛文二年(1662年)卒なので、おそらく下谷への移転で功をなされたのかと思います。

当時の下谷は江戸の町外れで、まわりは田んぼだったので「田中(の)成就院」と呼ばれ、いまでも通称として残っています。

浅草の成就院(百観音成就院)との識別のためにも、この通称は必須だったのでは。

■ 『寺社書上』、『御府内寺社備考』には、本所彌勒寺末の新義真言宗とあります。

御本尊には大日如来木坐像、本堂内に弘法大師木坐像、輿教大師木坐像を安し、御府内霊場札所の要件を満たしていました。

「不動尊木立像 弘法大師作」という見逃せない記述もあります。

本堂とは別に地蔵堂があり、地蔵尊の石仏を安していました。

「稲荷社」とあるのは鎮守だったのかもしれません。

公式Webによると、地蔵堂・稲荷社は、いまは伝えられていないとのこと。

また、安政の大地震や関東大震災などの火災で堂宇を消失し、明治の廃仏毀釈の波を受けて衰微してしまったことなどが記されています。

『江戸切絵図』をみるとかなりの敷地をもつ大寺院だったようですが、関東大震災後、境内地が大きく削られてしまったとのことです。

それでも公式Webには寺伝等が詳細に記載され、名刹の矜持が伝わってきます。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十八番

下谷田中

摩尼山 宝光院 成就院

本所二ツ目彌勒寺末 新義

本尊:大日如来 浪切不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [116] 下谷寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.96』

下谷田中

本所彌勒寺末 新義真言宗

摩尼山宝光寺成就院

拙寺起立之儀ハ相知不申候ヘ共 往古慶長十六年(1611年)神田北寺町三十七年往居 慶安元年(1648年)中只今之地面拝領仕引移申候

中興開山 法印鏡伝 寛文二年(1662年)卒

当寺往昔田の中にありし故 田中成就院と唱ヘならはしたるよし 惣ての書上に下谷中成就院と書せり されは田中の唱ハ当寺に限たる事なり 浅草に同宗にて同名の寺あり 是をハ百観音成就院と俗に呼へり

本尊 大日如来木坐像

弘法大師木坐像 輿教大師木坐像

不動尊木立像 弘法大師作

地蔵堂 地蔵尊石像

稲荷社

「成就院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』下谷絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約1分と至近、元浅草~寿とつづく、御府内霊場札所密集エリアの入口にあります。

「稲荷町」駅から南に伸びる清洲橋通り沿いにあります。

山門は門柱で、間口はさほど広くはないですが、敷地はそれなりの広さがあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 山内入口

門柱に院号標、門柱前に御府内霊場札所碑。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 緑濃い山内

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

下町とは思えない緑濃い山内。

参道正面が庫裡で、屋根に千鳥破風を配してこ洒落たつくり。

その右よこが本堂で、入母屋造瓦葺流れ向拝、向拝に大がかりな唐破風を起こし、庫裡の千鳥破風と意匠的に呼応しています。

【写真 上(左)】 見事な彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁は上下二連。両端に見返り(阿吽の)獅子と雲形の木鼻、頭貫上に連三ッ斗以上を端正に連ねるテクニカルな斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に玉持龍の彫刻。

木鼻の見返り獅子、手挟の波紋、中備の玉持龍ともに見事な仕上がりで、こちらは「昭和の名工」といわれた金子光清師の作とのこと。

すこぶる雰囲気のある向拝で、上部には山号扁額を掲げています。

本堂の須弥壇には御本尊大日如来、左手に観世音菩薩、右手に阿弥陀如来の大日三尊を奉安。

左端に吉祥天、右端には多聞天、不動明王を安置しているそうです。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 修行大師像と大師堂

本堂前には修行大師像、その裏手には大師堂があります。

御府内霊場で大師堂が残っている札所は意外に少ないのですが、こちらはしっかりとした大師堂を護持されています。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂向拝

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 御府内霊場札所板

公式Webによると、『鬼平犯科帳』の一幕に成就院が登場するため、たまに鬼平ファンが寺を訪れるそうで、池波正太郎先生はごく近所に住んでいたことがあるとの由。

そのほか、観音さまをお祀りする「与楽」とご遺骨をお納めする「抜苦」の二つのお堂で成り立つ「称観堂」。

東日本大震災の大津波でなぎ倒された岩手県陸前高田市の高田松原の被災松を材として造立された「やすらぎ聖観音像」も御座されます。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

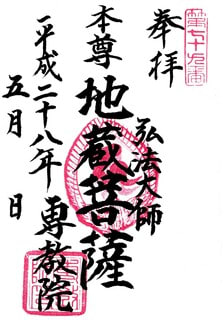

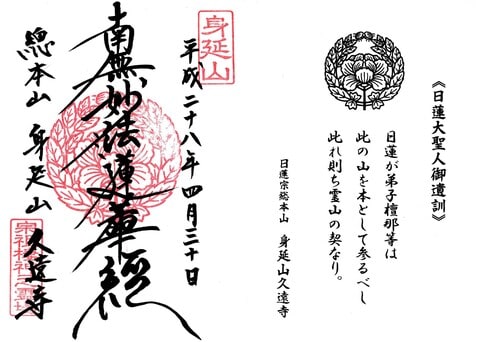

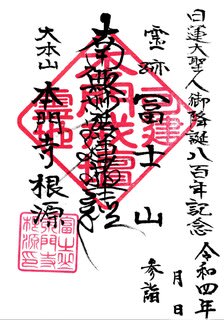

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」「弘法大師」の揮毫と弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+宝珠)、右に「第七十八番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

御府内霊場の御朱印で、本尊大日如来で「ユ」の御寶印が捺されている例はめずらしいです。

■ 第79番 清水山 専教院

(せんきょういん)

文京区小日向3-6-10

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第79番

第79番は小日向の専教院です。

第79番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに専教院で、第79番札所は開創当初から小日向の専教院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

専教院は寛文五年(1665年)ないし延宝九年(1681)の創建で、開山は良法法印。

中興は法印尊椄(文化十年(1813年)寂)と伝わります。

天明(1781-1789年)の頃、四國八十八ヶ所第七十九番、讃岐國西ノ庄崇徳山天王寺の札所を写し、御府内八十八ヶ所の内七十九番札所となり、以降参詣人を集めています。

本堂内に御本尊として地蔵菩薩木立像を奉安。

両脇士に如意輪観世音菩薩、聖観世音菩薩を安するといういささか変わった尊格配置です。

厨子入の弘法大師木像は、御本尊とともに御府内霊場の拝所となっていました。

さらに十二童子を従えた辨財天も霊場札所の拝所とされていたようです。

文政(1818-1830年)の頃には境内は三百三十八坪ほどもあったといいますが、いまは住宅?の1室に収まっています。

それでも御府内霊場第79番の札所を堅持しておられるのはありがたいことです。

灌頂寺の寺号については記されている資料が少ないですが、正式な号では入るのかもしれません。(清水山 灌頂寺 専教院)

専教院については史料類がすくなく、これ以上掘り下げられませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

七十九番

小日向臺町

清水山 専教院

中野村宝仙寺末 新義

本尊:地蔵菩薩 弁才天 弘法大師

■ 『寺社書上 [26] 小日向寺社書上 弐』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.126』

小日向臺町

中野村宝仙寺末 新義真言宗

清水山専教院

起立年月日相知不申候

開山 相知不申候

開基 相知不申候

中興 法印尊椄 文化十年(1813年)寂

本堂

本尊 地蔵菩薩木佛立像 両脇士 如意輪木佛立像 聖観音木佛立像

弘法大師木像厨子入 八十八ヶ所内七十九番之札所

辨財天 十二童子

江府八十八観音の内第七拾九番 号ハ讃州崇徳天皇

「専教院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著『〔尾張屋板切絵図 18〕』東都小石川絵図,尾張屋清七,嘉永7[1854]/安政[4][1857]改.東京都立中央図書館TOKYOアーカイブ(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅ないし有楽町線「江戸川橋」駅でいずれも徒歩約10分。

小日向あたりは狭くて入り組んだ路地が多く、アプローチはなかなかやっかいです。

「茗荷谷」駅からだと拓殖大学を回り込むかたちとなりわかりにくいです。

駅から大日坂を登って突き当たりを右折して到達する「江戸川橋」駅ルートの方が、登り坂となりますがおそらくわかりやすいかと。

【写真 上(左)】 外観(2016.5)

【写真 下(右)】 石仏群(2016.5)

【写真 上(左)】 百万遍の碑(2016.5)

【写真 下(右)】 扁額(2016.5)

2016年に参拝したときは3階建の集合住宅のような外観で、本堂は2階でしたが、2019年参拝時には建て替えられていて、シックな2階建の建物の1階が本堂となっていました。

【写真 上(左)】 外観(2019.10)

【写真 下(右)】 エントランス(2019.10)

ご在院の場合は、室内の本堂にあげていただける可能性があります。

こういうシチュエーションでは、御真言だけでなく読経のひとつもあげないとどうにも手持ち無沙汰になるので、やはり御府内霊場巡拝には数珠と勤行式は携帯した方がベターかと思います。

【写真 上(左)】 向拝(2019.10)

【写真 下(右)】 扁額(2019.10)

【写真 上(左)】 札所碑(2019.10)

【写真 下(右)】 百万遍の碑と石仏群(2019.10)

本堂前には御府内霊場札所碑、石仏群が並び、御府内霊場札所寺院であることを示しています。

ひときわ目立つ梵字碑は、明治維新に廃仏毀釈に対し仏教復興を主張し、戒律運動の普及に努められた名僧・雲照律師の百万遍の碑とのことです。(『ルートガイド』)

御朱印は堂内(室内)にて拝受しました。

なお、ご不在時は専用集印帳用紙との差し替え授与となる模様なので、通常の書置御朱印はいただけないかもしれません。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫と地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第七十九番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第80番 太元山 宇賀院 長延寺

(ちょうえんじ)

港区三田4-1-29

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第80番

第80番は再度三田に戻って長延寺です。

第80番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに長延寺となっており、第80番札所は御府内霊場開創当初から三田寺町の長延寺であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

長延寺の開山は不明ですが、往古は数寄屋町あたりにあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)現在地(三田下寺町)に転じたといいます。

中興開山は覺順法印(元禄十六年(1703年)寂)と伝わります。

大塚護持院末の新義真言宗。

御本尊の地蔵菩薩木座像は菅原道真公の御作と伝わります。

本堂に弘法大師木座像、興教大師木座像、胎蔵界大日如来木座像、不動明王木立像、十一面観音木立像、大黒天木立像などを安していました。

御本尊は大日如来。

本堂内に弘法大師木座像、興教大師木座像、三尊阿弥陀如来木佛立像を奉安と伝わります。

『ルートガイド』によると、本堂には漆喰の鏝絵『不動明王霊夢』と『俵藤太』があり、作者である伊豆長八の高弟、今泉善吉の墓も当山にあるようです。

長延寺も史料類が少なく、この程度しか掘り下げられませんでした。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

八十番

芝三田寺町

太元山 宇賀院 長延寺

大塚護持院末 新義

本尊:地蔵菩薩 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [13] 三田寺社書上 参』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.69』

三田下寺町

大塚護持院末 新義真言宗

太元山宇賀院長延寺

開闢起立之年暦 開山開基等之儀相知不申候

開山大僧都者 寛永三年(1626年)遷化(『御府内寺社備考』)

古に数寄屋町に寺地●るゝ処 慶長十六年(1611年)右寺地より八町堀に代地拝領仕

寛永十二年(1635年)当地より当所(三田下寺町)に替地拝領仕候

中興開山 法印覚順 元禄十六年(1703年)寂

本堂

本尊 地蔵菩薩木座像 菅原道真卿作ト云

弘法大師木座像

興教大師同前(木座像)

胎蔵界大日如来木座像

不動明王木立像

十一面観音木立像

大黒天木立像

地蔵尊石佛

■ 『芝區誌』(デジタル版 港区のあゆみ)

長延寺 三田北寺町十三番地

新義真言宗の末寺で、太元山宇賀院と号する。創建年月不詳。往古数寄屋町邊にあり、慶長六年(1601年)八丁堀に移り、寛永十二年(1635年)此地に転じた。中興開山覺順は元禄十六年(1703年)十二月入寂した。府内八十八ヶ所札所の八十番である。

「長延寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』芝高輪辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営三田線「三田」駅で徒歩約10分。

国道1号に面したマンション内の寺院です。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 参道入口の案内板

【写真 下(右)】 門扉

国道1号沿いから参道入口で、塀に寺号標と寺院・札所案内板が掲げられています。

その先が鉄の門扉でここにも寺号標が掲げられています。

【写真 上(左)】 門扉の寺号標

【写真 下(右)】 手前からの本堂

正面右手が本堂、左手が寺務所です。

本堂手前には御府内霊場札所碑。

【写真 上(左)】 札所碑

【写真 下(右)】 御寶号碑

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝上部

本堂は半地下的なつくりで、向拝見上げに山号扁額、弘法大師の扁額、御府内霊場札所板が掲げられています。

古色を帯びた御寶号碑も建ち、マンション内寺院ながら御府内霊場札所を示す事物が豊富な札所です。

【写真 上(左)】 山号扁額

【写真 下(右)】 弘法大師の扁額

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 御真言

本堂内には地蔵菩薩立像が御座され、地蔵菩薩の御真言と光明真言が掲げられていました。

御朱印は寺務所にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「地蔵菩薩」「弘法大師」の揮毫、地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と三寶印。右に「御府内第八十番」の札所印。

左に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第81番 医王山 光蔵院

(こうぞういん)

港区赤坂7-6-68

真言宗智山派

御本尊:弘法大師

札所本尊:弘法大師

司元別当:

他札所:

第81番は赤坂の光蔵院です。

第81番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに真藏院となっており、第81番札所は御府内霊場開創当初から江戸期を通じて三田寺町の真藏院であったとみられます。

光蔵院、真藏院について、光蔵院掲出の由来書、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

【光蔵院】

光蔵院は、寛永年代(1624-1644年)に西久保飯倉町一丁目(現・港区麻布台一丁目)に創立といい、芝愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院です。

御本尊は薬師如来。

毘沙門天、弘法大師木座像、不動明王、愛染明王、歓喜天尊、稲荷小社一宇と石佛地蔵を安していました。

享保年間(1716-1736年)の頃から、川崎大師河原平間寺(金剛山平原寺金乗密院)が江戸の御旅所とし、弘法大師を御本尊として安置され(飯倉)厄除け大師として庶民の参詣が多かったといいます。

第23番札所の薬研堀不動院が川崎大師東京別院となったのは明治25年ですから、江戸期の光蔵院は御旅所ながら江戸別院的な役割を果たしていたのかもしれません。

その後御府内霊場第81番の札所となり、大正10年本堂を改築したものの、昭和20年5月戦災に遭って焼失しました。

昭和37年5月、御本尊に弘法大師を安置し飯倉の地で再建を果たしています。

その後飯倉は繁華地に変貌したため、現在地の赤坂に遷られ昭和63年3月に落成慶讃式法要を挙行、以降、赤坂の地で御府内霊場巡拝者を迎えています。

なお、現時点で光蔵院は『江戸切絵図』で発見できておりません。

【真藏院】

真藏院は、当初数寄屋橋に寺地を拝領して開創といい、寺地が御用地となったため慶長十六年(1611年)八丁堀に移転、こちらも御用地となったため寛永十二年(1635年)当所(三田寺町)に寺地を得て移転といいます。

開基の泉尊法印は寛永三年(1626年)卒と伝わります。

御本尊は胎蔵界大日如来。

弘法大師木座像、興教大師同前を安して御府内霊場の要件を満たしていました。

興教大師の御筆と伝わる不動尊、細川越中守家から寄附の不動尊(辨慶筆)も奉安していたようです。

山内に稲荷社を擁し、不動明王、愛染明王、十一面観世音菩薩を堂内に奉安と記されています。

明治初頭編纂の『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所異動資料に真藏院から光蔵院への異動の記載がないので、光蔵院への札所承継はそれ以降とみられます。

別当寺の性格が強くない真藏院が廃寺となった経緯は不明ですが、真藏院、光蔵院ともに愛宕前真福寺末寺の新義真言宗寺院。