関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編&全記事のリスト)

記事リストのリンクが錯綜して、バックナンバー(UP済記事)がたどりにくくなっていましたので、末尾に最新の記事リスト&リンクをまとめてみました。

秋~冬の鎌倉もいいですが、やはり花で彩られる春の鎌倉は格別です。

気の向くままに、巡ってみてはいかがでしょうか。

-------------------------

2022/01/22 UP

【写真 上(左)】 鶴岡八幡宮参道

【写真 下(右)】 建長寺半僧坊大権現からの相模湾

【写真 上(左)】 安国論寺(大町)

【写真 下(右)】 満福寺の義経腰越状の像(腰越)

鎌倉といえば寺社、寺社といえば鎌倉。

鎌倉にはいったいどのくらいの寺社があるのでしょうか。

鎌倉市統計書によると、平成29年の宗教法人数(P.130)は仏教系寺院で121、神道系神社で41となっています。宗教法人数と寺社の数は厳密には一致しないとは思いますが、Web上で寺社数150程度としている情報がみられるので、おおむねその程度なのでしょう。

同統計書(P.132)によると平成28年の各寺社(有料)の年間観光客数は582万人、鶴岡八幡宮1,184万人、銭洗弁財天120万人で、これだけで年間1,886万人、月で157万人、日で5.1万人ですから、その数はハンパではありません。(ちなみに鎌倉市の人口は17万人程度)

じつは、神奈川県資料をみると、鎌倉市の宗教法人数は際立って多い訳ではありません。

1.横浜市 1,092

2.川崎市 334

3.小田原市 256

4.横須賀市 237

5.相模原市 215

6.鎌倉市 174

6.平塚市 174

8.伊勢原市 170

9.厚木市 138

10.秦野市 111

市域の広い政令指定都市の横浜、川崎、相模原はさておき、小田原、横須賀より少なく、平塚と同数です。

それでも鎌倉に「寺社だらけ」のイメージがあるのは、寺社が特定のエリアにかたまっていること、著名な観光寺社が多いことなどが原因と思われます。

しかも、多くの寺院は複数の札所を兼ね、数種の御朱印を授与されているので、拝受できる御朱印の数はおのずから多くなります。

やはり、鎌倉は「御朱印王国」といってもいいのだと思います。

鎌倉でいただける御朱印・御首題はほぼ拝受した気がするし、今年は鎌倉をメイン舞台とするNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」も放映されるので、無謀な試みとは思いつつも、一念発起してこれまでいただいた御朱印・御首題をご紹介することとしました。

【エリア概要】

鎌倉は平安時代に相模守となった清和(河内)源氏直系の源頼義公が戦で勝利した際、源氏の氏神である京都の石清水八幡宮を勧請し、康平六年(1063年)鶴岡八幡宮(元八幡・現在の由比若宮)の地に社殿を造営、頼義公の子、八幡太郎義家公も永保元年(1081年)八幡宮を改修と伝わり、天養二年(1145年)頃には頼朝公の父、義朝公が寿福寺のあたりに住んでいたと伝わります。

このように源氏は平安時代より鎌倉と深いつながりをもっていました。

旗揚げ後の石橋山の合戦で大敗を喫し安房国に逃れた源頼朝公に対し、地元の豪族千葉介常胤が「今いる所(房総半島)は、敵襲を受けたとき防ぐには適当な場所ではなく、源家ゆかりの地でもない。速やかに相模国の鎌倉に赴くべきである。」と鎌倉入りを薦め、これを受けて頼朝公が入ったとされます。(吾妻鏡)

鎌倉は南方を相模湾、残り三方を山に囲まれた天然の要害で、陸上交通や物資の搬入は困難をきわめました。市中も狭隘で、いまでも車での鎌倉入りは苦労の多いものとなっています。

往年の鎌倉の中心地はおそらく雪ノ下の鶴岡八幡宮~若宮大路で、そこから、相模湾と七口とも八口とも云われる切り通しに向かって寺社が分布します。

鎌倉七切通しは朝比奈(朝夷奈)切通し(北東)、名越切通し(東)、極楽寺坂切通し(南西)、大仏切通し(西)、化粧坂切通し(北西)、巨福呂坂切通し(北)、亀ヶ谷坂切通し(北)とされています。

この切り通しの内側のすべてのエリアにバランスよく観光寺社が立地し、見どころが分散しているのが観光都市・鎌倉の強みだと思います。(北鎌倉エリアは切り通し外))

なお、切り通し外側の寺社は観光客もすくなく中心部とはいささか趣きが異なります。

鎌倉の寺院は、将軍家や北条執権家、鎌倉御家人ゆかりのものが多く、歴史の香りが高くなっています。山内が名勝となり、拝観料が必要な寺院も少なくありません。

宗派は、禅宗が多くメインエリアでは臨済宗建長寺派、臨済宗円覚寺派が目立ち、曹洞宗寺院は多くはありません。

密寺では真言宗では高野山真言宗、御室派、大覚寺派、泉涌寺派や真言律宗がメインで、新義真言宗はほとんどありません。天台宗寺院も比較的少なくなっています。

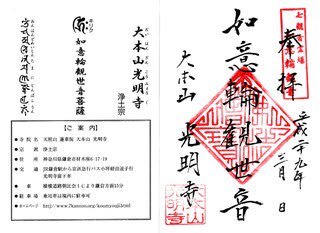

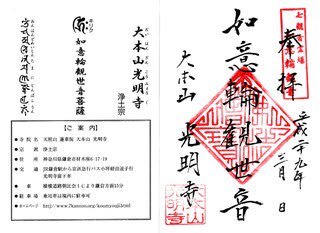

浄土宗は材木座に大本山光明寺があり、その影響か浄土宗寺院も比較的多いです。

時宗もおとなりの藤沢市に総本山清浄光寺(通称 遊行寺)があるためか、複数みられます。

鎌倉は日蓮聖人ゆかりの地で、霊跡寺院や由緒寺院、著名な寺院が複数立地します。

妙本寺、本覚寺、安国論寺などがその例です。

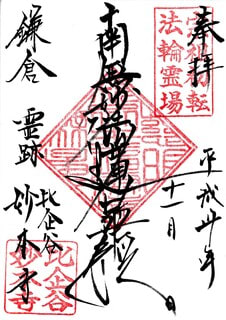

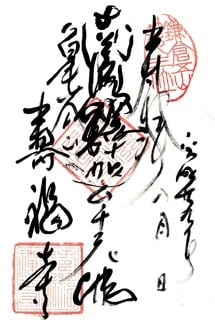

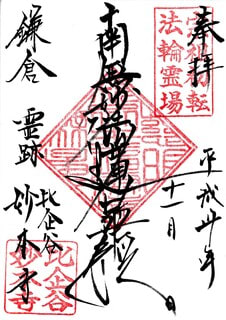

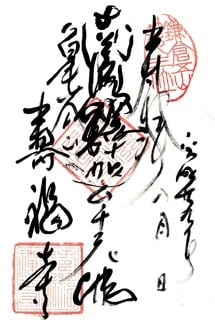

【写真 上(左)】 妙本寺の御首題

【写真 下(右)】 安国論寺の御首題

龍ノ口法難ゆかりの霊蹟寺院龍口寺は藤沢市ですが、輪番制度を担った龍口寺輪番八ヶ寺のうち六ヶ寺が鎌倉市内に位置しています。

【鎌倉と札所】

鎌倉は霊場札所のメッカです。

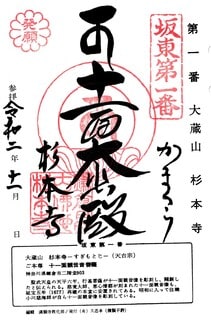

超メジャー霊場、坂東三十三箇所(観音霊場)は鎌倉・杉本寺からの打ち始めです。

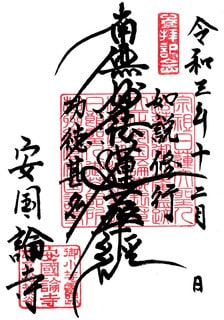

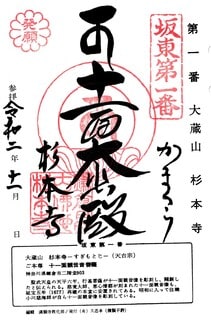

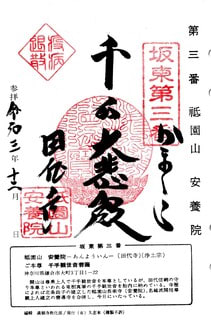

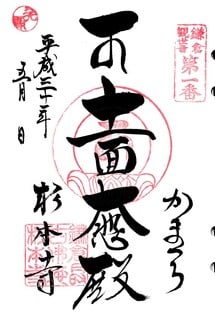

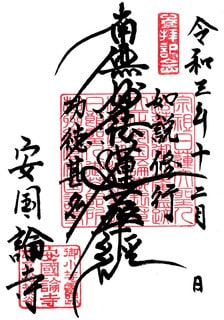

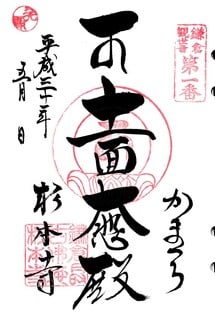

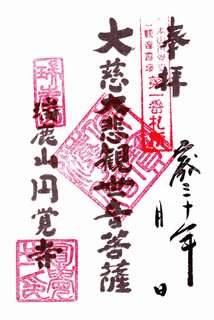

【写真 上(左)】 坂東霊場初番・杉本寺の御朱印

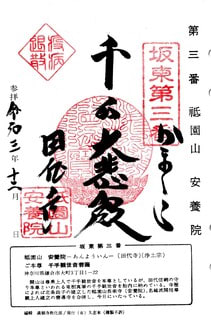

【写真 下(右)】 坂東霊場第3番・安養院の御朱印

鎌倉のメジャー霊場として鎌倉三十三観音霊場、鎌倉二十四地蔵霊場、鎌倉・江ノ島七福神があり、現役霊場として円覚寺百観音霊場、鎌倉十三仏霊場、鎌倉六阿弥陀霊場、これに知名度は低いですが相州二十一ヶ所霊場が加わり、さらに認知度の低い相模国準四国八十八ヶ所霊場、鎌倉郡三十三観音霊場の札所が点在します。

■ 鎌倉三十三観音霊場の専用納経帳

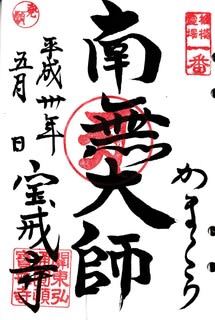

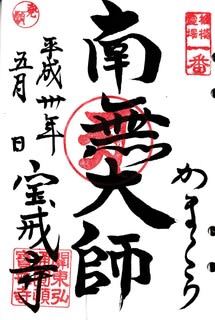

【写真 上(左)】 観音霊場発願の御朱印(杉本寺)

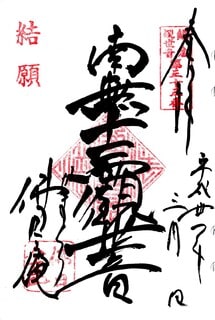

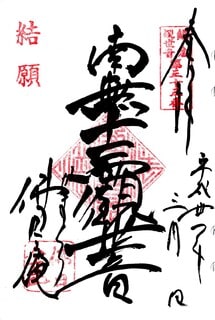

【写真 下(右)】 観音霊場結願の御朱印(円覚寺佛日庵)

■ 鎌倉二十四地蔵霊場の専用納経帳

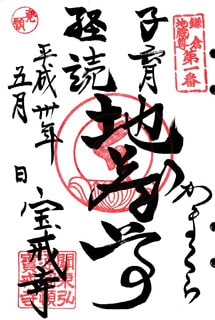

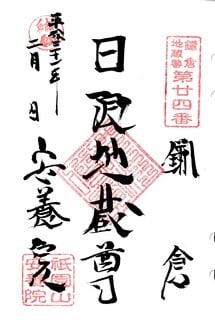

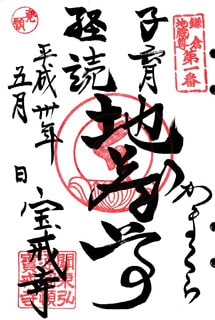

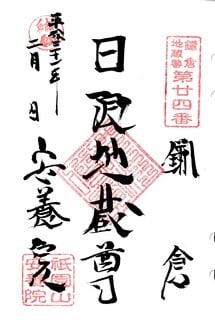

【写真 上(左)】 地蔵霊場発願の御朱印(宝戒寺)

【写真 下(右)】 地蔵霊場結願の御朱印(安養院)

■ 相州二十一ヶ所霊場の専用納経帳

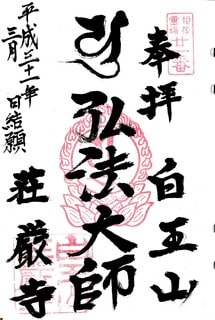

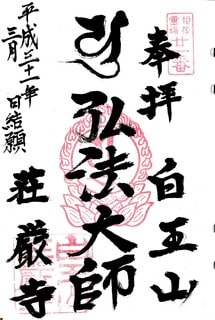

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所発願の御朱印(宝戒寺)

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所結願の御朱印(荘厳寺)

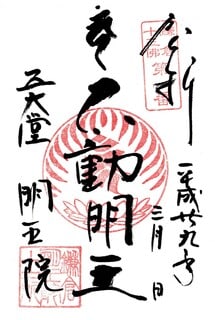

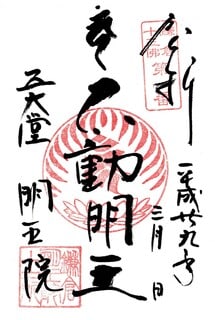

【写真 上(左)】 鎌倉十三仏霊場発願寺の御朱印(明王院)

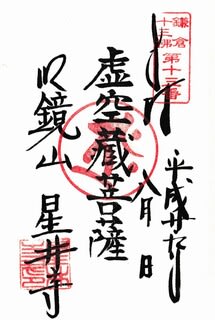

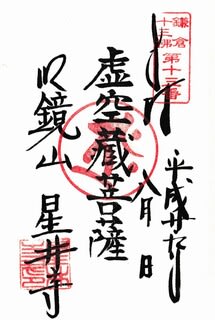

【写真 下(右)】 鎌倉十三仏霊場結願寺の御朱印(星井寺)

【写真 上(左)】 円覚寺百観音霊場第1番の御朱印

【写真 下(右)】 円覚寺百観音霊場第100番の御朱印頁(未拝受)

霊場とはいえないかもしれませんが、鎌倉五山は有名で、鎌倉寺院御朱印の入門コースとしているガイドもあります。(じつは、さりげに難易度高いのですが・・・(笑))

日蓮宗寺院では龍口寺輪番八ヵ寺のうち六ヶ寺が鎌倉市内です。

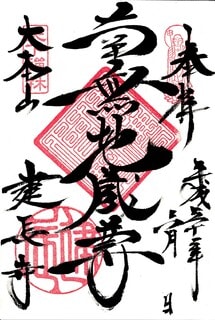

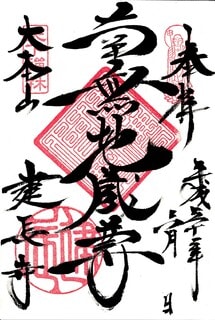

【写真 上(左)】 鎌倉五山第一位 建長寺の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉五山第一位 建長寺の扁額

【写真 上(左)】 鎌倉五山第二位 円覚寺の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉五山第三位 寿福寺の御朱印

【写真 上(左)】 鎌倉五山第四位 浄智寺の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉五山第五位 浄妙寺の御朱印

広域霊場では、坂東三十三箇所(観音霊場)、東国花の寺百ヶ寺霊場、関東八十八箇所、新四国東国八十八ヶ所霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、七観音霊場、小田急沿線花の寺四季めぐりの札所があり、まさにカオス的状況となっています。

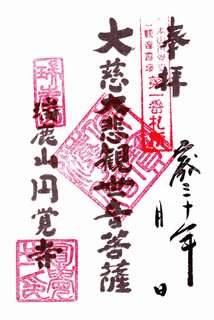

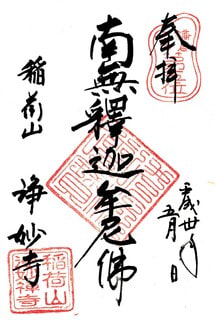

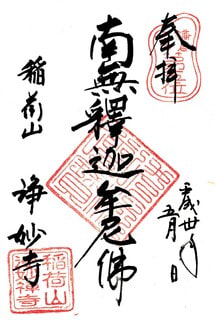

【写真 上(左)】 七観音霊場の御朱印・光明寺

【写真 下(右)】 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印・補陀洛寺

鎌倉は現役霊場比率が高く、ひとつの寺院で4~5種類程度の御朱印を授与される例はざらで、「御朱印をいただきたい」旨の申告をするとすかさず「何の御朱印ですか?」と切り返されるケースもあります。

また、地蔵尊霊場や十三仏霊場は境外仏堂も多く、御朱印申告をすると「お地蔵さまの場所はわかりましたか?」などと訊かれたりします。

快く一度に数種の御朱印をいただける札所もあれば、1回の参拝でひとつだけとされている寺院もあります。

観光寺院が多い鎌倉ですが、このように御朱印難易度はけっこう高く、御朱印コンプリートを目指す向きは、事前に霊場についてしっかり押さえられたほうがベターかと。

また、霊場をきっちり巡拝したいならば、専用納経帳をつくることをおすすめします。

おどしめいたことをいろいろ書きましたが(笑)、とくに知識がなくても容易く御朱印をいただける寺社ももちろんたくさんあります。

間口の広い観光寺院とマニアックな知る人ぞ知る系寺院が混在する鎌倉は、さながら「御朱印のパラレルワールド」ともいえましょう。

【鎌倉の寺社の回り方】

鎌倉の寺社を車でまわるか、歩いてまわるかは難しい選択です。

中心部をまわるには鉄道+バス+徒歩が無難ですが、繁忙期には電車もバスもかなり混み、バスでは乗り残しが出たりします。

鎌倉は地形的に抜け道・裏道が少なく交通規制も多いので、繁忙期に鎌倉に車で突入するのはほとんど自殺行為です。

ただし、周辺部は車が圧倒的に便利で、中心部でも平日はそれなりに走れるし、コインパーキングも増えてきました。(探せばけっこう良心的な料金のところもあり)

なので、週末は鉄道・バス・徒歩、平日ならば車という選択もありかと思います。

鉄道の便は、横須賀線が直通している千葉方面からは以前からよく、2001年からは湘南新宿ラインが運行開始したので、埼玉方面からのアクセスも向上しました。

変わったところでは、繁忙期の週末に不定期運行される「ホリデー快速 鎌倉」号で、武蔵野線から武蔵野貨物線(武蔵野南線)に入り、鶴見・生麦あたりから東海道線、大船から横須賀線に入るという変則ルートで、普段は乗れない武蔵野貨物線(武蔵野南線)に乗れるので、鉄道ファンには有名な列車です。(全席指定)

鎌倉の第2の玄関口である「北鎌倉」駅は従来、円覚寺寄り(逗子方)の改札のみで、ホームが狭いため、シーズン週末午前などは大船寄りの車両から降りると大混雑に巻き込まれました。

生徒通学専用として設置された下り線大船側出口が平成29年4月から臨時改札口として利用できるようになったため(情報)、いまはさほどでもないかもしれませんが、臨時改札は交通系ICカード専用で精算はできません。なので、いずれにしても北鎌倉下車の場合は前寄り(逗子寄り)の車両に乗るのがベターです。

県央方面からだと、藤沢から江ノ電で鎌倉に入る手があり、車窓は楽しめますがけっこう時間はかかります。腰越、極楽寺、長谷あたりで下車して寺社を回るなら、江ノ電1日乗車券『のりおりくん』がお得です。

北鎌倉、二階堂、浄妙寺あたりの寺院は高低差が大きく見どころも多い大寺が多く、参拝に思いのほか時間を要します。佐助方面の神社アクセスもほとんどハイキングコースです。

よくばらずに、エリアを絞り時間をかけてじっくりまわるのが鎌倉寺社めぐりのポイントかと思います。

季節については、鎌倉はもともと湿気が多いので梅雨~夏場の暑気は耐え難いものがあります。

春は花、晩秋は紅葉と、それぞれに混み合います。

なので、一番のおすすめは空気が乾いて陽射しの明るい冬場~春先です。修学旅行生は多いですが、紅葉前で暑さが落ち着いた10月あたりもおすすめです。

鎌倉の寺社をまとめるには、やはりエリア別がわかりやすく、観光ガイドもたいていそのようになっています。

この記事もこれに従い、東から西、北から南の流れで括ってみたいと思います。

----------------------------------------

それでは順にご紹介していきます。(連載形式とし、時間をかけていきます。)

■ 鎌倉の御朱印-2(A.朝夷奈口)へつづく

【 記事リスト 】

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口-1)

1.十二所神社 /鎌倉市十二所

2.岩蔵山 光觸寺 /十二所

3.飯盛山 明王院 /十二所

4.稲荷山 浄妙寺 /浄明寺3

■ 同-3 (A.朝夷奈口-2)

5.(浄明寺)熊野神社 /浄明寺3

6.長盛山 松久寺 /浄明寺5

7.功臣山 報国寺 /浄明寺2

8.大蔵山 杉本寺 /二階堂

■ 同-4 (A.朝夷奈口-3)

9.荏柄天神社 /二階堂

10.鎌倉宮 /二階堂

11.南方社・村上社 /二階堂

12.錦屏山 瑞泉寺 /二階堂

■ 同-5 (A.朝夷奈口-4)

13.鷲峰山 覚園寺 /二階堂

14.(西御門/大蔵)白旗神社 /西御門2

15.満光山 来迎寺 /西御門1

16.鶴岡八幡宮 /雪ノ下2 ※現況御朱印のみ掲載。

17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社2 /雪ノ下 ※同上

18.旗上辨財天社 /雪ノ下1 ※同上

19.巌窟堂 岩谷不動尊 /雪ノ下2

■ 同-6 (B.名越口-1)

20.妙法華経山 安国論寺 /大町4

21.楞厳山 妙法寺 /大町4

22.法華山 本興寺 /大町2

23.法久山 上行寺 /大町2

■ 同-7 (B.名越口-2)

24.祇園山 安養院 /大町3

25.稲荷山 別願寺 /大町1

■ 同-8 (B.名越口-3)

26.多福山 大寳寺 /大町3

27.八雲神社 /大町1

28.慧雲山 常栄寺 /大町1

29.中座山 教恩寺 /大町1

■ 同-9 (B.名越口-4)

30.長興山 妙本寺 /大町1

31.金龍山 宝戒寺 /小町3

32.叡昌山 妙隆寺 /小町2

■ 同-10 (B.名越口-5)

33.蛭子神社 /小町2

34.長慶山 大巧寺 /小町2

35.妙厳山 本覚寺 /小町1

■ 同-11 (B.名越口-6)

36.天照山 光明寺 /材木座6

■ 同-12 (B.名越口-7)

37.天照山 蓮乗院 /材木座6

38.天照山 千手院 /材木座6

39.石井山 長勝寺 /材木座2

■ 同-13 (B.名越口-8)

40.隨我山 来迎寺 /材木座2

41.五所神社 /材木座2

42.弘延山 實相寺 /材木座4

■ 同-14 (B.名越口-9)

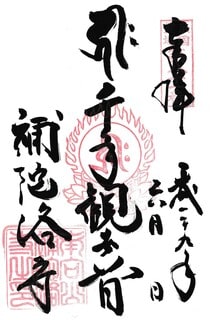

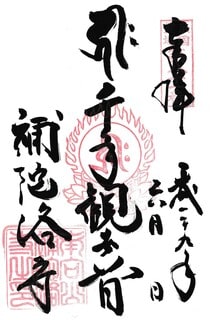

43.南向山 補陀落寺 /材木座6

44.円龍山 向福寺 /材木座3

■ 同-15 (B.名越口-10)

45.内裏山 九品寺 /材木座5

46.海潮山 妙長寺 /材木座2

■ 同-16 (B.名越口-11)

47.法華山 本興寺 /大町2

48.由比若宮(鶴岡八幡宮元宮・元鶴岡八幡宮) /材木座1

■ 同-17 (B.名越口-12)

49.中座山 教恩寺 /材木座1

50.帰命山 延命寺 /材木座1

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)

51.甘縄神明宮 /長谷1

52.獅子吼山 高徳院(鎌倉大仏) /長谷4

■ 同-19 (C.極楽寺口-2)

53.行時山 光則寺 /長谷3

54.海光山 長谷寺 /長谷3

■ 同-20 (C.極楽寺口-3)

55.四条山 収玄寺 /長谷2

56.御霊神社 /坂の下3

■ 同-21 (C.極楽寺口-4)

57.明鏡山 星井寺(虚空蔵堂) /坂の下

58.普明山 成就院 /極楽寺1

59.月影地蔵堂 /極楽寺3

■ 同-22 (C.極楽寺口-5)

60.霊鷲山 極楽律寺 /極楽寺3

61.導地蔵堂 /極楽寺2

■ 同-23 (C.極楽寺口-6)

62.龍護山 満福寺 /腰越2

63.小動神社 /腰越2

■ 同-24 (C.極楽寺口-7)

64.小動山 浄泉寺 /腰越2

65.龍口山 東漸寺 /腰越2

66.龍口山 妙典寺 /腰越2

67.龍口山 勧行寺 /腰越2

68.龍口山 本成寺 /腰越2

69.龍口山 本龍寺 /腰越2

70.龍口山 法源寺 /腰越5

■ 同-25 (C.極楽寺口-8)

71.龍口明神社 /腰越

最新記事は↑です。

以下、つづきます。

【 BGM 】

■ ヴィヴァルディ: 「四季」より冬

■ Ave Maria - 志方あきこ w / 葉加瀬太郎

■ 冬景色 - はいだしょうこ

秋~冬の鎌倉もいいですが、やはり花で彩られる春の鎌倉は格別です。

気の向くままに、巡ってみてはいかがでしょうか。

-------------------------

2022/01/22 UP

【写真 上(左)】 鶴岡八幡宮参道

【写真 下(右)】 建長寺半僧坊大権現からの相模湾

【写真 上(左)】 安国論寺(大町)

【写真 下(右)】 満福寺の義経腰越状の像(腰越)

鎌倉といえば寺社、寺社といえば鎌倉。

鎌倉にはいったいどのくらいの寺社があるのでしょうか。

鎌倉市統計書によると、平成29年の宗教法人数(P.130)は仏教系寺院で121、神道系神社で41となっています。宗教法人数と寺社の数は厳密には一致しないとは思いますが、Web上で寺社数150程度としている情報がみられるので、おおむねその程度なのでしょう。

同統計書(P.132)によると平成28年の各寺社(有料)の年間観光客数は582万人、鶴岡八幡宮1,184万人、銭洗弁財天120万人で、これだけで年間1,886万人、月で157万人、日で5.1万人ですから、その数はハンパではありません。(ちなみに鎌倉市の人口は17万人程度)

じつは、神奈川県資料をみると、鎌倉市の宗教法人数は際立って多い訳ではありません。

1.横浜市 1,092

2.川崎市 334

3.小田原市 256

4.横須賀市 237

5.相模原市 215

6.鎌倉市 174

6.平塚市 174

8.伊勢原市 170

9.厚木市 138

10.秦野市 111

市域の広い政令指定都市の横浜、川崎、相模原はさておき、小田原、横須賀より少なく、平塚と同数です。

それでも鎌倉に「寺社だらけ」のイメージがあるのは、寺社が特定のエリアにかたまっていること、著名な観光寺社が多いことなどが原因と思われます。

しかも、多くの寺院は複数の札所を兼ね、数種の御朱印を授与されているので、拝受できる御朱印の数はおのずから多くなります。

やはり、鎌倉は「御朱印王国」といってもいいのだと思います。

鎌倉でいただける御朱印・御首題はほぼ拝受した気がするし、今年は鎌倉をメイン舞台とするNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」も放映されるので、無謀な試みとは思いつつも、一念発起してこれまでいただいた御朱印・御首題をご紹介することとしました。

【エリア概要】

鎌倉は平安時代に相模守となった清和(河内)源氏直系の源頼義公が戦で勝利した際、源氏の氏神である京都の石清水八幡宮を勧請し、康平六年(1063年)鶴岡八幡宮(元八幡・現在の由比若宮)の地に社殿を造営、頼義公の子、八幡太郎義家公も永保元年(1081年)八幡宮を改修と伝わり、天養二年(1145年)頃には頼朝公の父、義朝公が寿福寺のあたりに住んでいたと伝わります。

このように源氏は平安時代より鎌倉と深いつながりをもっていました。

旗揚げ後の石橋山の合戦で大敗を喫し安房国に逃れた源頼朝公に対し、地元の豪族千葉介常胤が「今いる所(房総半島)は、敵襲を受けたとき防ぐには適当な場所ではなく、源家ゆかりの地でもない。速やかに相模国の鎌倉に赴くべきである。」と鎌倉入りを薦め、これを受けて頼朝公が入ったとされます。(吾妻鏡)

鎌倉は南方を相模湾、残り三方を山に囲まれた天然の要害で、陸上交通や物資の搬入は困難をきわめました。市中も狭隘で、いまでも車での鎌倉入りは苦労の多いものとなっています。

往年の鎌倉の中心地はおそらく雪ノ下の鶴岡八幡宮~若宮大路で、そこから、相模湾と七口とも八口とも云われる切り通しに向かって寺社が分布します。

鎌倉七切通しは朝比奈(朝夷奈)切通し(北東)、名越切通し(東)、極楽寺坂切通し(南西)、大仏切通し(西)、化粧坂切通し(北西)、巨福呂坂切通し(北)、亀ヶ谷坂切通し(北)とされています。

この切り通しの内側のすべてのエリアにバランスよく観光寺社が立地し、見どころが分散しているのが観光都市・鎌倉の強みだと思います。(北鎌倉エリアは切り通し外))

なお、切り通し外側の寺社は観光客もすくなく中心部とはいささか趣きが異なります。

鎌倉の寺院は、将軍家や北条執権家、鎌倉御家人ゆかりのものが多く、歴史の香りが高くなっています。山内が名勝となり、拝観料が必要な寺院も少なくありません。

宗派は、禅宗が多くメインエリアでは臨済宗建長寺派、臨済宗円覚寺派が目立ち、曹洞宗寺院は多くはありません。

密寺では真言宗では高野山真言宗、御室派、大覚寺派、泉涌寺派や真言律宗がメインで、新義真言宗はほとんどありません。天台宗寺院も比較的少なくなっています。

浄土宗は材木座に大本山光明寺があり、その影響か浄土宗寺院も比較的多いです。

時宗もおとなりの藤沢市に総本山清浄光寺(通称 遊行寺)があるためか、複数みられます。

鎌倉は日蓮聖人ゆかりの地で、霊跡寺院や由緒寺院、著名な寺院が複数立地します。

妙本寺、本覚寺、安国論寺などがその例です。

【写真 上(左)】 妙本寺の御首題

【写真 下(右)】 安国論寺の御首題

龍ノ口法難ゆかりの霊蹟寺院龍口寺は藤沢市ですが、輪番制度を担った龍口寺輪番八ヶ寺のうち六ヶ寺が鎌倉市内に位置しています。

【鎌倉と札所】

鎌倉は霊場札所のメッカです。

超メジャー霊場、坂東三十三箇所(観音霊場)は鎌倉・杉本寺からの打ち始めです。

【写真 上(左)】 坂東霊場初番・杉本寺の御朱印

【写真 下(右)】 坂東霊場第3番・安養院の御朱印

鎌倉のメジャー霊場として鎌倉三十三観音霊場、鎌倉二十四地蔵霊場、鎌倉・江ノ島七福神があり、現役霊場として円覚寺百観音霊場、鎌倉十三仏霊場、鎌倉六阿弥陀霊場、これに知名度は低いですが相州二十一ヶ所霊場が加わり、さらに認知度の低い相模国準四国八十八ヶ所霊場、鎌倉郡三十三観音霊場の札所が点在します。

■ 鎌倉三十三観音霊場の専用納経帳

【写真 上(左)】 観音霊場発願の御朱印(杉本寺)

【写真 下(右)】 観音霊場結願の御朱印(円覚寺佛日庵)

■ 鎌倉二十四地蔵霊場の専用納経帳

【写真 上(左)】 地蔵霊場発願の御朱印(宝戒寺)

【写真 下(右)】 地蔵霊場結願の御朱印(安養院)

■ 相州二十一ヶ所霊場の専用納経帳

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所発願の御朱印(宝戒寺)

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所結願の御朱印(荘厳寺)

【写真 上(左)】 鎌倉十三仏霊場発願寺の御朱印(明王院)

【写真 下(右)】 鎌倉十三仏霊場結願寺の御朱印(星井寺)

【写真 上(左)】 円覚寺百観音霊場第1番の御朱印

【写真 下(右)】 円覚寺百観音霊場第100番の御朱印頁(未拝受)

霊場とはいえないかもしれませんが、鎌倉五山は有名で、鎌倉寺院御朱印の入門コースとしているガイドもあります。(じつは、さりげに難易度高いのですが・・・(笑))

日蓮宗寺院では龍口寺輪番八ヵ寺のうち六ヶ寺が鎌倉市内です。

【写真 上(左)】 鎌倉五山第一位 建長寺の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉五山第一位 建長寺の扁額

【写真 上(左)】 鎌倉五山第二位 円覚寺の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉五山第三位 寿福寺の御朱印

【写真 上(左)】 鎌倉五山第四位 浄智寺の御朱印

【写真 下(右)】 鎌倉五山第五位 浄妙寺の御朱印

広域霊場では、坂東三十三箇所(観音霊場)、東国花の寺百ヶ寺霊場、関東八十八箇所、新四国東国八十八ヶ所霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、七観音霊場、小田急沿線花の寺四季めぐりの札所があり、まさにカオス的状況となっています。

【写真 上(左)】 七観音霊場の御朱印・光明寺

【写真 下(右)】 新四国東国八十八ヶ所霊場の御朱印・補陀洛寺

鎌倉は現役霊場比率が高く、ひとつの寺院で4~5種類程度の御朱印を授与される例はざらで、「御朱印をいただきたい」旨の申告をするとすかさず「何の御朱印ですか?」と切り返されるケースもあります。

また、地蔵尊霊場や十三仏霊場は境外仏堂も多く、御朱印申告をすると「お地蔵さまの場所はわかりましたか?」などと訊かれたりします。

快く一度に数種の御朱印をいただける札所もあれば、1回の参拝でひとつだけとされている寺院もあります。

観光寺院が多い鎌倉ですが、このように御朱印難易度はけっこう高く、御朱印コンプリートを目指す向きは、事前に霊場についてしっかり押さえられたほうがベターかと。

また、霊場をきっちり巡拝したいならば、専用納経帳をつくることをおすすめします。

おどしめいたことをいろいろ書きましたが(笑)、とくに知識がなくても容易く御朱印をいただける寺社ももちろんたくさんあります。

間口の広い観光寺院とマニアックな知る人ぞ知る系寺院が混在する鎌倉は、さながら「御朱印のパラレルワールド」ともいえましょう。

【鎌倉の寺社の回り方】

鎌倉の寺社を車でまわるか、歩いてまわるかは難しい選択です。

中心部をまわるには鉄道+バス+徒歩が無難ですが、繁忙期には電車もバスもかなり混み、バスでは乗り残しが出たりします。

鎌倉は地形的に抜け道・裏道が少なく交通規制も多いので、繁忙期に鎌倉に車で突入するのはほとんど自殺行為です。

ただし、周辺部は車が圧倒的に便利で、中心部でも平日はそれなりに走れるし、コインパーキングも増えてきました。(探せばけっこう良心的な料金のところもあり)

なので、週末は鉄道・バス・徒歩、平日ならば車という選択もありかと思います。

鉄道の便は、横須賀線が直通している千葉方面からは以前からよく、2001年からは湘南新宿ラインが運行開始したので、埼玉方面からのアクセスも向上しました。

変わったところでは、繁忙期の週末に不定期運行される「ホリデー快速 鎌倉」号で、武蔵野線から武蔵野貨物線(武蔵野南線)に入り、鶴見・生麦あたりから東海道線、大船から横須賀線に入るという変則ルートで、普段は乗れない武蔵野貨物線(武蔵野南線)に乗れるので、鉄道ファンには有名な列車です。(全席指定)

鎌倉の第2の玄関口である「北鎌倉」駅は従来、円覚寺寄り(逗子方)の改札のみで、ホームが狭いため、シーズン週末午前などは大船寄りの車両から降りると大混雑に巻き込まれました。

生徒通学専用として設置された下り線大船側出口が平成29年4月から臨時改札口として利用できるようになったため(情報)、いまはさほどでもないかもしれませんが、臨時改札は交通系ICカード専用で精算はできません。なので、いずれにしても北鎌倉下車の場合は前寄り(逗子寄り)の車両に乗るのがベターです。

県央方面からだと、藤沢から江ノ電で鎌倉に入る手があり、車窓は楽しめますがけっこう時間はかかります。腰越、極楽寺、長谷あたりで下車して寺社を回るなら、江ノ電1日乗車券『のりおりくん』がお得です。

北鎌倉、二階堂、浄妙寺あたりの寺院は高低差が大きく見どころも多い大寺が多く、参拝に思いのほか時間を要します。佐助方面の神社アクセスもほとんどハイキングコースです。

よくばらずに、エリアを絞り時間をかけてじっくりまわるのが鎌倉寺社めぐりのポイントかと思います。

季節については、鎌倉はもともと湿気が多いので梅雨~夏場の暑気は耐え難いものがあります。

春は花、晩秋は紅葉と、それぞれに混み合います。

なので、一番のおすすめは空気が乾いて陽射しの明るい冬場~春先です。修学旅行生は多いですが、紅葉前で暑さが落ち着いた10月あたりもおすすめです。

鎌倉の寺社をまとめるには、やはりエリア別がわかりやすく、観光ガイドもたいていそのようになっています。

この記事もこれに従い、東から西、北から南の流れで括ってみたいと思います。

----------------------------------------

それでは順にご紹介していきます。(連載形式とし、時間をかけていきます。)

■ 鎌倉の御朱印-2(A.朝夷奈口)へつづく

【 記事リスト 】

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口-1)

1.十二所神社 /鎌倉市十二所

2.岩蔵山 光觸寺 /十二所

3.飯盛山 明王院 /十二所

4.稲荷山 浄妙寺 /浄明寺3

■ 同-3 (A.朝夷奈口-2)

5.(浄明寺)熊野神社 /浄明寺3

6.長盛山 松久寺 /浄明寺5

7.功臣山 報国寺 /浄明寺2

8.大蔵山 杉本寺 /二階堂

■ 同-4 (A.朝夷奈口-3)

9.荏柄天神社 /二階堂

10.鎌倉宮 /二階堂

11.南方社・村上社 /二階堂

12.錦屏山 瑞泉寺 /二階堂

■ 同-5 (A.朝夷奈口-4)

13.鷲峰山 覚園寺 /二階堂

14.(西御門/大蔵)白旗神社 /西御門2

15.満光山 来迎寺 /西御門1

16.鶴岡八幡宮 /雪ノ下2 ※現況御朱印のみ掲載。

17.(鶴岡八幡宮境内)白旗神社2 /雪ノ下 ※同上

18.旗上辨財天社 /雪ノ下1 ※同上

19.巌窟堂 岩谷不動尊 /雪ノ下2

■ 同-6 (B.名越口-1)

20.妙法華経山 安国論寺 /大町4

21.楞厳山 妙法寺 /大町4

22.法華山 本興寺 /大町2

23.法久山 上行寺 /大町2

■ 同-7 (B.名越口-2)

24.祇園山 安養院 /大町3

25.稲荷山 別願寺 /大町1

■ 同-8 (B.名越口-3)

26.多福山 大寳寺 /大町3

27.八雲神社 /大町1

28.慧雲山 常栄寺 /大町1

29.中座山 教恩寺 /大町1

■ 同-9 (B.名越口-4)

30.長興山 妙本寺 /大町1

31.金龍山 宝戒寺 /小町3

32.叡昌山 妙隆寺 /小町2

■ 同-10 (B.名越口-5)

33.蛭子神社 /小町2

34.長慶山 大巧寺 /小町2

35.妙厳山 本覚寺 /小町1

■ 同-11 (B.名越口-6)

36.天照山 光明寺 /材木座6

■ 同-12 (B.名越口-7)

37.天照山 蓮乗院 /材木座6

38.天照山 千手院 /材木座6

39.石井山 長勝寺 /材木座2

■ 同-13 (B.名越口-8)

40.隨我山 来迎寺 /材木座2

41.五所神社 /材木座2

42.弘延山 實相寺 /材木座4

■ 同-14 (B.名越口-9)

43.南向山 補陀落寺 /材木座6

44.円龍山 向福寺 /材木座3

■ 同-15 (B.名越口-10)

45.内裏山 九品寺 /材木座5

46.海潮山 妙長寺 /材木座2

■ 同-16 (B.名越口-11)

47.法華山 本興寺 /大町2

48.由比若宮(鶴岡八幡宮元宮・元鶴岡八幡宮) /材木座1

■ 同-17 (B.名越口-12)

49.中座山 教恩寺 /材木座1

50.帰命山 延命寺 /材木座1

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)

51.甘縄神明宮 /長谷1

52.獅子吼山 高徳院(鎌倉大仏) /長谷4

■ 同-19 (C.極楽寺口-2)

53.行時山 光則寺 /長谷3

54.海光山 長谷寺 /長谷3

■ 同-20 (C.極楽寺口-3)

55.四条山 収玄寺 /長谷2

56.御霊神社 /坂の下3

■ 同-21 (C.極楽寺口-4)

57.明鏡山 星井寺(虚空蔵堂) /坂の下

58.普明山 成就院 /極楽寺1

59.月影地蔵堂 /極楽寺3

■ 同-22 (C.極楽寺口-5)

60.霊鷲山 極楽律寺 /極楽寺3

61.導地蔵堂 /極楽寺2

■ 同-23 (C.極楽寺口-6)

62.龍護山 満福寺 /腰越2

63.小動神社 /腰越2

■ 同-24 (C.極楽寺口-7)

64.小動山 浄泉寺 /腰越2

65.龍口山 東漸寺 /腰越2

66.龍口山 妙典寺 /腰越2

67.龍口山 勧行寺 /腰越2

68.龍口山 本成寺 /腰越2

69.龍口山 本龍寺 /腰越2

70.龍口山 法源寺 /腰越5

■ 同-25 (C.極楽寺口-8)

71.龍口明神社 /腰越

最新記事は↑です。

以下、つづきます。

【 BGM 】

■ ヴィヴァルディ: 「四季」より冬

■ Ave Maria - 志方あきこ w / 葉加瀬太郎

■ 冬景色 - はいだしょうこ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |