関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)

超ひさしぶりに続編をUPしました。

しばらくつづけます。

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)

■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)からつづく。

30.長興山 妙本寺(みょうほんじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町1-15-1

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

妙本寺は日蓮宗の本山(霊跡寺院)で、池上法縁五本山の一つに数えられる名刹です。

比企氏ゆかりの寺院で、『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「●比企谷、比企能員舊跡、竹御所跡。長興山と号す。日蓮説法始の寺なり。相傳ふ、日蓮の俗弟子、比企大學三郎と云し人、建立す。日蓮在世の時、日朗に附属する故に、日朗を開山とす。正月二十一日、開山忌あり。此寺の住持池上本門寺を兼帯するなり。塔坊十六坊、院家二個院あり。一貫五百文の御朱印あり。此地を比企谷と云。比企判官能員が舊跡なり。今按ずるに、武州に比企郡と云あり。頼朝の乳母、能員が姨母、武州比企郡を請所として居す。故に比企尼と号す。甥の能員を猶子として、共に此所に来居す。故に比企谷と云なり。頼朝幷政子、比企谷が家に御渡の事、又頼家も能員が家にて遊興の事、【東鏡】に見たり。能員が女は、若狭局と号して、頼家の妾にて、一幡君の母なり。故に能員、恩寵逞く、権威盛なりしが、北條家を亡さんと謀るに因て、建仁三年(1203年)九月二日、北條時政が名越の亭にて誅せらる。一族当地にて悉く亡たり。」

また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり記載があります。

「比企判官能員ノ第蹟ナリ。文永十一年(1274年)三月。本行院日學開基ス。寺傳ニ拠ルニ。日學ハ比企能員ノ末男ニテ。大學三郎能本ト号シ。日蓮ノ俗弟子ナリ。先父能員。建仁三年(1203年)。北條時政ノ為ニ誅セラレシ時。叔父伯耆法印●顕。京都東寺ニ在シニ養ハレ。剃髪シテ京ニ隠レ住リ。後文士トナリテ。順徳帝ニ奉仕シ。承久三年(1221年)。佐渡國ノ遷幸ニ供奉ス。其後老後ニ至リ将軍頼経ノ夫人ハ。能員ノ外孫ナル故。其所縁ヲ以テ赦免セラレ。鎌倉ニ帰リテ。竹御所ノ為ニ。当寺ヲ建立セシトナリ。」

妙本寺が建つ鎌倉の東の谷戸は比企谷(ひきがやつ)と呼ばれ、鎌倉の有力御家人・比企能員(よしかず)一族の屋敷がありました。

比企能員は源頼朝公の乳母・比企尼の猶子で、妻は二代将軍・源頼家公の乳母(諸説あり)、娘の若狭局は頼家公の室となって一幡を生むなど、将軍家と深い関係をもちました。

建仁三年(1203年)、頼家公が病に伏すと千幡(後の源実朝公)を推す北条氏と一幡を擁す比企氏の間で対立が表面化します。

-------------

ここで、比企氏について少しく掘り下げてみたいと思います。

比企氏は鎌倉時代初期に没落したため詳細な史料が少なく、ナゾめいた一族です。

比企氏の姓は武蔵国比企郡由来とされますが、比企氏の始祖とされる比企能貴ないし波多野三郎遠光の出自については諸説あります。

・藤原秀郷流ないし藤原北家魚名流

・小碓命(倭建命)の裔

・武蔵国造(上毛野氏ないし阿保朝臣人上)流

・比企郡司(波多野氏ないし秦氏流波多野氏)流

などなど・・・。

これだけ多くの説が立てられる背景として、比企氏は代々猶子縁組み(実親子ではない者が親子関係を結ぶこと)が多かったことがあげられています。

これらを逐一検証するのはたいへんなので、比企能員の父とされる比企掃部允(ひき かもんのじょう)から辿ってみます。

『埼玉叢書』掲載の『比企氏系図』によると比企掃部允は波多野遠義の孫の藤太遠泰。

武蔵国比企郡に拠り、妻は源頼朝公の乳母・比企尼。

比企尼の父母は不明とされますが、頼朝公の乳母に任ぜられているので、源家嫡流か、頼朝公の母・由良御前(熱田神宮大宮司・藤原季範)ゆかりの人物かもしれません。

常陸国の豪族・八田宗綱の娘・寒河尼も頼朝公の乳母とされるので、あるいは東国武士の娘だったのかもしれません。

平治元年(1159年)の平治の乱で源義朝公が敗死し、嫡男の頼朝公が14歳で伊豆国に配流になると、頼朝公の乳母であった比企尼とその夫・掃部允は頼朝公への支援をつづけました。

比企夫妻には娘が3人おり、長女・丹後内侍は安達盛長に再嫁、次女・河越尼は河越重頼の室、三女は伊豆の伊東祐清に嫁いだのち源氏御門葉の平賀義信の室となっています。

また、次女・河越尼および三女は頼家公の乳母と伝わります。

比企尼は男子がなかったとされ、甥(諸説あり)の比企能員を猶子として迎え比企氏当主となりました。

比企尼の長女・丹後内侍の子は、安達景盛、安達時長、島津忠久、源範頼公の室

次女・河越尼の子は、源義経公の正室・郷御前(京姫)

三女は、伊東祐清の兄弟・河津祐泰の子(律師)を連れ子としたと伝わります。

比企氏が鎌倉幕府草創期に権勢をふるったのは、この比企尼の存在が大きかったとみられています。

比企氏没落前、比企氏と北条氏をとりまく主な状況は下記のとおりとみられます。

■比企氏(比企能員)

妻:渋河兼忠の息女

兄弟(女性):

安達盛長の室(丹後内侍)/安達盛長はのちの「13人の合議制」のひとり。

河越重頼の室(河越尼)/河越重頼は「武蔵国留守所総検校職」。

三女は伊東祐清の室/伊東祐清は伊豆の有力豪族。

のち平賀義信の室/平賀義信は源氏御門葉。

娘:若狭局 頼家公の室

笠原親景の室/親景は武蔵国笠原郷の御家人。

中山為重の室/中山氏は秩父氏族? 比企郡の御家人。

糟屋有季の室/有季は相模国糟屋荘の御家人。

孫:一幡 頼家公の長男。

鞠子(媄子) 竹御所・頼家公の息女。

■北条氏(北条時政)

妻:伊東祐親の息女、牧の方

兄弟(女性):未確認

娘:政子 源頼朝公の御台所。

時子 足利義兼の室/義兼は源氏御門葉。

阿波局 阿野全成の室/全成は頼朝公の異母弟

稲毛重成の室/重成は秩父氏族、武蔵国稲毛荘の御家人。

畠山重忠の室/重忠は秩父氏族、武蔵国畠山郷の御家人。

平賀朝雅の室/朝雅は平賀義信の四男で源氏御門葉。

滋野井(三条)実宣の室/実宣は公卿。官位は正二位・権大納言。

宇都宮頼綱の室/宇都宮氏は下野国の名族。

坊門忠清の室/忠清は公家で内大臣・坊門信清の子。

河野通信の室/通信は伊予国・伊予水軍の将。

大岡時親の室/御家人、詳細不明。

孫:頼家公 頼朝公の嫡男/鎌倉二代将軍。

実朝公 頼朝公の次男/鎌倉三代将軍。

これをみると、比企能員は頼家公の長男・一幡の外戚、北条時政は頼家公、実朝公の外戚として力を奮っていたことがわかります。

頼家公と若狭局の結びつきは強く、頼家公独裁体制のもとでは北条は劣勢とならざるを得ないきわどい状況でした。

一方、御家人間の勢力図をみると、鍵となるのはおそらく坂東八平氏と源氏御門葉の動向でした。

坂東八平氏は、坂東に下向し武家として勢力を張った桓武平氏良文流の諸氏で、ふつう千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏の八氏が数えられます。

御家人の政治力学で大きな役割を占めたのは三浦氏(和田氏)、秩父氏、梶原氏とみられます。

わけても秩父姓族は武蔵国の在庁官人のトップで国内の武士を統率・動員する権限をもつ「武蔵国留守所総検校職」を承継し、武蔵七党などの在地武士団に大きな影響力をもっていました。

秩父姓族の主要な流れは秩父氏、河越氏、畠山氏、江戸氏、豊島氏、葛西氏、榛谷氏、小山田・稲毛氏などで、おのおの武蔵・相模国を中心に肥沃な領土をもち、強大な武力を蓄えていました。

一時は河越氏が惣領として中心的な立場にありましたが、河越重頼が義経公に娘(郷御前)を嫁がせていた関係から粛清されたのち、その立場は畠山氏に移ったとされます。

比企氏の女婿・河越氏から、北条氏の女婿・畠山氏への実質的な権威委譲で、結果として北条氏の勢力伸長につながりました。

三浦氏(和田氏)については、もともと地縁的なものもあり、北条氏との関係が強かったとみられます。

源氏御門葉については、平賀氏はほぼ対等ながら、北条氏が重鎮・足利氏を女婿として抑えていたことが大きいと思われます。

また、安達盛長の室は比企氏の丹後内侍、息女は源範頼公の室となっており、比企氏、安達氏、範頼公の所領(ないしは居所)は隣接しているので、相互の連携があったとも思われますが、建久四年(1193年)の範頼公配流以降この関係はおそらく瓦解しています。

範頼公は頼朝公旗揚げ以前から甲斐源氏との関係がふかく、範頼公を通じて比企氏が甲斐源氏と関係をもった可能性もありますが、これも範頼公配流により崩れたのでは。

比企氏、安達氏、範頼公の姻戚関係は、比企氏系図(東松山市観光協会Web資料)からもみてとることができます。

こうしてみると有力御家人の多数派工作という面では北条氏に分があり、わけても北条政子を擁した点が決定的だと思います。

建仁三年(1203年)頼家公は病に伏し8月に危篤に陥りました。

8月27日、北条時政は一幡(比企能員の孫)と実朝公(北条時政の孫)に頼家公遺領分与を決定、関東28ヶ国地頭職と日本国総守護職を一幡に、関西38ヶ国地頭職を実朝公に相続することとしました。(『吾妻鏡』)

翌9月、これに不満の能員は、頼家公に実朝公擁立を狙う時政の謀反を訴え頼家公は時政追討を命じたところ、これを立ち聞きした政子が時政に告げ、時政は先手を打って能員を名越の自邸に呼び出しました。

比企一族はこれを時政の謀りごととして引き止めましたが、能員は「武装すればかえってあやしまれる」といい、平服で時政邸に向かったといいます。

しかし屋敷に入ったところを時政の手勢に襲われ、あえなく落命しました。

能員ほどのやり手がみすみす敵地に身を晒すようなことは考えにくいですが、通説ではこのようになっています。

能員謀殺を受けた比企一族は一幡の屋敷に拠って防戦したものの追いつめられてことごとく討死。

この際、若狭局は井戸に身を投げ、一幡は戦火の中で命を落としたと伝わります。

東松山市観光協会Web資料には「(若狭局は)比企一族滅亡の後、幽閉される頼家に従い修善寺で暮らすが、頼家の死後、武蔵国大谷村へ逃げ、頼朝の菩提を弔ったと云われる。」とあり、当地の扇谷山 宗悟寺には若狭局、頼家公ゆかりの尊格が祀られています。

『新編武蔵風土記稿』の宗悟寺の項には以下のとおりあります。

「寺傳ニ当寺ハ鎌倉将軍頼家 元久元年(1204年)七月伊豆國修善寺ニ於テ害セラレシ後 其妾若狭局当所ニ来テ剃髪染衣ノ身トナリ、前ニシルセル比丘尼山ニ草庵ヲ結ビ、頼家追福の為トシテ一寺ヲ草創シ 則頼家ノ法謚長福寺殿壽昌大居士ノ文字、及村名ヲ取テ大谷山壽昌寺ト号スト云 按ニ若狭局カ当所ヘ隠棲セシコトハ 他ニ所見ナケレト 彼局ハ比企判官能員カ女ニテ 頼家ノ長男一萬ノ母ナルヨシ 将軍執権次第ニ載ス 又東鑑養和二年(1182年)十月ノ條ニ 比企四郎能員云々 武蔵國比企郡ヲ以テ請所ト為ナトミユリハ、頼家沒落後 当所ハ父能員カ舊領ナル因テ以隠レ住セシナラン」

東松山市観光協会の資料は、『新編武蔵風土記稿』に依拠しているものとも思われます。

なお、比企氏の乱で比企側に加勢した御家人は女婿をのぞいてほとんどいなかったとみられ、すでに趨勢は決していたとみるべきでしょうか。

比企一族粛清は頼家公排斥、実朝公擁立と密接に絡んでいるため、なにかとナゾの多いものとなっています。

『吾妻鏡』が伝えなかった大きな事柄があるのかもしれません。

ともあれ、権勢を誇った比企氏はここに滅亡しました。

唯一生き残った能員の末子・大學三郎能本(よしもと)は、和田義盛に預けられた後(諸説あり、安房国に配流とも)に京に送られ剃髪して後に文士となり、順徳帝に仕えました。

承久の乱ののち佐渡島に配流された順徳上皇に供奉しましたが、老いた後、四代将軍頼経の御台所(源頼家公の娘・鞠子(媄子)/竹御所)が能員の外孫(能本の姪)というゆかりで赦され鎌倉に帰りました。

『新編相模國風土記稿』には「竹御所ノ為ニ。当寺ヲ建立セシトナリ。」とあり、比企大學三郎能本が竹御所のために妙本寺を建立と伝えています。

以下は「朗門の三長三本」関連資料やWikipediaからの孫引きです。出典はWikipediaを参照願います。

文暦元年(1234年)竹御所が難産で逝去した際、持仏の釈迦如来像を釈迦堂に奉安の遺言あり、この遺言を受け嘉禎元年(1235年)、比企谷に新釈迦堂が建立され、竹御所はそのそばに葬られたといいます。

寛元元年(1243年)、比企一族の出身ともいわれる仙覚が新釈迦堂の住持となりました。

この仙覚は、比企郡小川町に遺跡が遺る天台僧で万葉集研究者の仙覚律師遺のことを指すとみられます。

建長五年(1253年)、能本は鎌倉で日蓮聖人に帰依、文応元年(1260年)には、父・能員と母の菩提のため法華堂を建立・寄進したといいます。

この際、日蓮聖人が父に「長興」、母に「妙本」の法号を授与されたことから、寺号を「長興山妙本寺」と定めたと伝わります。(「日蓮宗Web」)

日蓮聖人寂後には六老僧の一人・日朗上人が継承、長興山 妙本寺を本拠として長谷山 本土寺、長栄山 本門寺を管轄され、この三箇寺を併せて「朗門の三長三本」と称します。

また、このゆかりから日朗門流は「比企谷門流」とも呼ばれます。

妙本寺と池上本門寺は昭和16年までひとりの住持が両寺を管轄する「両山一首制」によって護持され、日蓮宗でもきわめて高い寺格を有し、霊跡寺院に指定されています。

---------------------

【写真 上(左)】 お題目塔・寺号標

【写真 下(右)】 総門

鎌倉観光のハイライトは小町通りから鶴岡八幡宮、北鎌倉周辺、長谷周辺、そして朝比奈・十二所方面で、鎌倉駅から南東方面に足を伸ばす観光客はぐっと少なくなります。

妙本寺は南東方面の小町大路からさらに山手に入り込みますので、拝観客で大混雑ということはほとんどないと思います。

あたりは比企谷と呼ばれる鎌倉屈指の景勝地で、落ち着いた参拝ができます。

春は桜と海棠、夏はシャガ・ノウゼンカズラ、秋は紅葉と、花の寺としても知られています。

挙式後の新婚カップルの記念写真撮影スポットとしても有名で、筆者参拝時も撮影していました。

滑川にかかる夷堂(えびすどう)橋のたもとにお題目塔・寺号標が建ち、ここから長い参道が始まります。

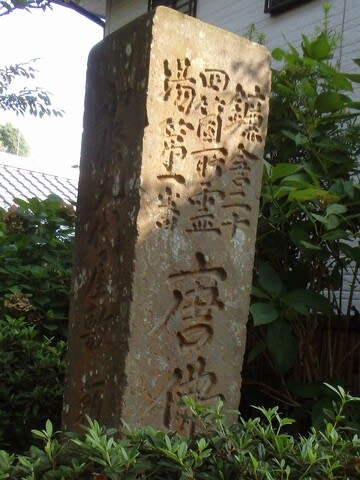

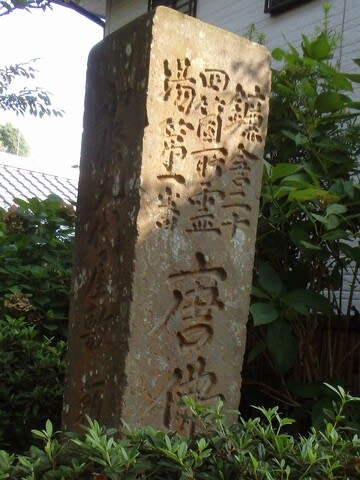

【写真 上(左)】 総門扁額

【写真 下(右)】 石碑

しばらく行くと総門。切妻屋根銅板葺の堂々たる四脚門で寺号扁額を掲げます。

傍らには「比企能員邸址」の石碑も建っています。

「能員ハ頼朝ノ乳母比企禅尼ノ養子ナルガ 禅尼ト共ニ此ノ地ニ住セリ 此ノ地比企ヶ谷ノ名アルモ之ニ基ク 能員ノ女頼家ノ寵ヲ受ケ若狭局ト称シ子一幡ヲ生ム 建仁三年頼家疾ムヤ母政子関西ノ地頭職ヲ分チテ 頼家ノ弟千幡ニ授ケントス 能員之ヲ憤リ密ニ北條氏ヲ除カントハカル 謀泄レテ●ッテ北條氏ノ為ニ一族此ノ地ニ於テ滅サル」

妙本寺の総門横の七角形の建物は元塔頭大円坊で、現在は比企谷幼稚園の園舎として使用されています。

【写真 上(左)】 方丈門

【写真 下(右)】 二天門

さらに進んで方丈門。屋根付きの変わった意匠の冠木門で、門柱には「妙本寺方丈」。

方丈門をくぐった先は本堂と事務所・書院。くぐらずに正面の階段をのぼっていくと二天門とその先が祖師堂です。

日蓮宗では他宗では本堂を置くようなセンターに祖師堂を置く例が多くみられますが、こちらもその一例です。

二天門はなぜか引いて撮った全容写真がありません。すみません。

記念写真撮影の真っ最中だったので、撮影を遠慮しているうちに撮り忘れてしまいました(笑)。

なので様式がよくわからないですが、おそらく切妻屋根瓦葺朱塗りの三間一戸の八脚門で、軒高があるので楼門とも思いましたがおそらく単層門だと思います。

二天門なので、脇間に持国天と多聞天を安置しています。

中央の龍の彫刻が見どころですが、これもまったく撮れていません(泣)

【写真 上(左)】 二天門の像

【写真 下(右)】 祖師堂

【写真 上(左)】 斜めからの祖師堂

【写真 下(右)】 祖師堂の水引虹梁

祖師堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、間数のある堂々たる構えはさすがに名刹。

水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

身舎軒下の斗栱も手先の多い重厚なものです。

【写真 上(左)】 祖師堂の木鼻

【写真 下(右)】 祖師堂向拝

この祖師堂まわりには比企一族の墓、一幡君の袖塚、仙覚律師の碑、源媄子(鞠子)墓などがありますが、なぜかまったく写真がありません。

ふだんから墓所の写真はあまり撮らないのですが、それにしても撮らなさすぎ。

他の紹介Webにたくさん載っているので、そちらをご覧ください。

【写真 上(左)】 日蓮聖人像

【写真 下(右)】 霊宝殿

なお、こちらの記事によると新釈迦堂は鞠子の館(竹の御所)跡地にありましたが、現在は移設され霊宝殿となっている模様。

祖師堂おく(?)の新釈迦堂跡地には石碑があるようです。

応永二十九年(1422年)、京都扶持衆の佐竹与義(さたけともよし)が、鎌倉公方足利持氏の命を受けた佐竹義人(義憲)によって討たれたとされる”佐竹やぐら”もそばにあるようです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 書院

本堂は入母屋造銅板葺で大がかりな唐破風、書院も大きな千鳥破風を置いてしっとり落ち着いた雰囲気。

【写真 上(左)】 蛇苦止堂への参道

【写真 下(右)】 蛇苦止堂

総門から参道を左にそれた奥には、妙本寺の鎮守とされる蛇苦止堂があります。

あたりは木々に囲まれ、湿った空気に包まれて別次元のようです。

境内には、若狭局が比企氏の乱で戦火から逃れるように飛び込んだとされる井戸が残ります。

蛇苦止堂は若狭局を守護神としていまも大切にお祀りされ、毎月1日(正月は2日)に例祭をつとめ、信徒と共に法華経読誦唱題が続けられています。(公式Web)

比企能員の孫で、頼家公・若狭局の娘ともみられる竹御所(鞠子、媄子)は比企氏の乱後、祖母の北条政子の保護下にあったとみられ、15歳で叔父の実朝公の御台所・西八条禅尼の猶子となりました。

源家嫡流の血が政争によりつぎつぎに途絶えていくなか、女子であった竹御所はついに頼朝公の血筋を引く唯一の生き残りとなりました。

竹御所は、源家鎌倉幕府の象徴として御家人の尊敬を集めました。

寛喜二年(1230年)、29歳で13歳の四代将軍藤原頼経に嫁いで懐妊し、頼朝公の血を継ぐ将軍誕生の期待が高まりましたが、難産の末に男児を死産し、本人も落命しました。

享年33。ついに頼朝公の直系は絶え、源家将軍は断絶しました。

もし、竹御所が無事に男児を出産していたとしたら、頼朝公の血筋は残りしかも比企系の将軍が誕生した可能性もあって、北条得宗家独裁という歴史の流れは大きく変わっていたかもしれません。

御首題、御朱印は事務所にて拝受できます。

寺格の高い寺院で、寺務所まわりも張り詰めた空気が漂っていささか緊張しますが、ご対応はとても親切なものでした。

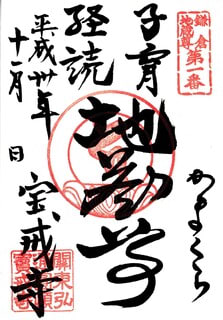

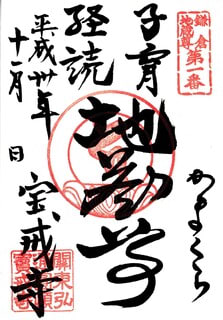

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

31.金龍山 釈満院 宝戒寺(円頓宝戒寺)(ほうかいじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町3-5-22

天台宗

御本尊:地蔵菩薩

札所:鎌倉三十三観音霊場第2番、鎌倉二十四地蔵霊場第1番、相州二十一ヶ所霊場第1番、鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)、鎌倉六阿弥陀霊場第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第28番

多くの霊場札所を兼ねる天台宗の名刹で、情報がたくさんあります。

まずは公式Web、現地掲示および『鎌倉市史・社寺編』を参考にご由緒・沿革の要旨をまとめてみます。

建武二年(1335年)創建。

開基は後醍醐帝、開山は天台座主五代・国師円観慧鎮慈威和上。

慈威和上は、五人の帝(後伏見・花園・後醍醐・光厳・光明)の戒護師となられたので「五代国師」の号を朝廷から賜ったという名僧です。

この地は北条義時公の小町邸以来の北条執権家の邸宅で、元弘三年(1333年)北条氏滅亡後にその霊を慰め、また人材を養成修行せしめる道場として後醍醐帝が足利尊氏公に命じて建立させたという勅願寺院です。

公式Webには「慈威和上は当山を円頓大戒と天台密教(台密)の大法関東弘通の道場として戒壇院を置き」とあり、”円頓大戒”の注釈に「金剛宝戒ともいい、梵綱菩薩戒経所説の十重四十八軽戒を戒相とする大乗戒」としています。

仏教において「戒」はすこぶる重要な概念で、通常、仏教徒が守るべき行動規範や、自身を律する道徳規範をさすとされます。

霊場巡拝の勤行でもよく唱えられる「十善戒」(不殺生 不偸盗 不邪婬 不妄語 不綺語 不悪口 不両舌 不慳貪 不瞋恚 不邪見)(→智積院の公式Web)も「戒」のひとつとされます。

大乗仏教では四分律や十誦律を重視する宗派もありますが、最澄の天台教学では大乗(菩薩)戒を重視する「円頓大戒」が”学処”(学ぶべき事柄)として定められています。

『瑜伽師地論』では四重四十三軽戒が、『梵網経』では十重四十八軽戒が”学処”とされているので、「梵綱菩薩戒経所説の十重四十八軽戒を戒相とする大乗戒」という注釈が公式Webに掲載されているのだと思います。

なお、仏教教学における用語の定義はすこぶる厳格で、たとえば上記の”学処”という言葉は梵語の原典まで遡ってこのように解釈(PDF/大谷大学大学院資料)されます。

なかでも「戒」や「律」は多くの用語や概念が複雑に絡み合い、とても素人の手におえるものではないのでこのくらいにしておきます。

しかし、現代の一般人向けWebで「円頓大戒」を明記するほどですから、「大乗戒」の根本道場としての立ち位置はそれほど重要ということかと。

じっさい、公式Webには「加賀白山の薬師寺、伊豫の等妙寺、筑紫の鎮弘寺と共に遠国四箇の戒場といわれた。」「天海大僧正は(宝戒寺)天台律宗の本寺である故、寺の維持相続の保護を徳川家康公に懇願している。」とあり、天台宗屈指の戒場(戒の道場)であることがわかります。

円頓宝戒寺という寺号も、このような当山固有の沿革に由来しているとみられます。

公式Webには「二世普川国師惟賢和上は国家鎮護のため和合仏たる歓喜天尊像(聖天様)を造立し特殊なる修法を定めてひたすら鎮護国家を祈念した」とあり、聖天様ゆかりの寺院としても知られています。

『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「附北條屋敷、頼経以降代々将軍屋敷(略)此地は相模入道平(北條)高時が舊宅なり。故に源(足利)尊氏、後醍醐天皇へ奏して、高時が為に葛西谷の東勝寺を遷して、北條の一族の骸骨を改め葬り。此寺を建立せり。開山は、法勝寺の長老、五代國師なり。相傳ふ五代國師は、(近江)坂本の人、諱慧鎮、慈威和上と云。圓観僧正と号す。(略)【太平記】に圓観上人と申は、元は山徒にて御座けるが、顕・密両宗の才、一山に光り有かと疑はれ、智行兼備の譽、諸寺に人無が如し。五代聖主の國師として、三聚浄戒(摂律儀戒、摂善法戒、摂衆生戒→円覚寺公式Web)の太祖たりとあり。御相模入道、結城上野入道に預けて、奥州へ下す。開山、帝王戒師なる故に、昔し此寺にも戒壇を立たりと云。尊氏の第二男、幼して多病なりし故に、五代國師に祈祷せしめ、遂に其子を國師の弟子とし、慈源和尚と云、普川國師と号す。此寺の第二世なり。此寺昔は四宗兼學なりしが、今は天台一宗也。」

ここには当山二世普川国師惟賢(慈源?)和尚は足利尊氏の二男という説が載せられていますが、年代的な齟齬があるため疑義も呈されています。

宝戒寺はわかっているだけで6つもの霊場の札所で、うち鎌倉二十四地蔵霊場と相州二十一ヶ所霊場は第1番(初番)という重要なポジションです。

相州(相模)二十一ヶ所霊場は「鎌倉の弘法大師霊場」といわれます。

しかし、21の札所のうち、天台宗は2、臨済宗は3、浄土宗系は4を占め、弘法大師霊場としてはややめずらしい宗派構成です。

→札所リスト(「ニッポンの霊場」様)

二十一ヶ所霊場は八十八ヶ所霊場の簡易版として開創されることも多いので、新四国東国八十八ヶ所霊場や相模国準四国八十八ヶ所霊場との関連を連想しましたが、前者は横浜市内メイン、後者は湘南メインで、どうもエリア的に異なるようです。

いまのところ、この霊場の開設経緯は筆者的にはわかっていないので、判明した時点で追記します。

開創経緯不詳で霊場会もないようですが、21の御朱印はすべて揃います(揃いました)。

第7番寿福寺では、ご住職との禅問答のようなやりとりの末にいただける御朱印として、一部では有名?でしたが、現在、寿福寺では御朱印授与休止、もしくは書置対応で、書置は御本尊(鎌倉五山)、鎌倉三十三観音、鎌倉二十四地蔵、鎌倉十三佛のみとの情報があるので、現時点ですべて揃うかは不明です。

また、通常は御朱印見本には掲示されず、いわゆる裏メニュー的な御朱印なので、しっかり専用納経帳での巡拝・御朱印拝受がベターな霊場かもしれません。

---------------------

【写真 上(左)】 小町大路から

【写真 下(右)】 参道入口

宝戒寺は小町大路の北側から少しく山裾に向けて入ったところにあります。

鎌倉観光のメジャースポット、鶴岡八幡宮から南下する観光客は小町通りないし若宮大路、東側の十二所方面へは雪の下~金沢街道がメインルートとなるので、宝戒寺前の小町大路はエアポケット的に観光客が少ないところです。

なので、宝戒寺は観光客の少ない比較的静かなお寺となっています。

ただし御朱印的には別で、5つの現役霊場の札所を兼ねられているので避けて通れない存在です。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 門柱

【写真 下(右)】 地蔵尊霊場札所碑

小町大路からの参道はかなりの奥行き。

門柱から内は緑ゆたかで、萩をはじめとする花の寺としても知られています。

(”はぎ寺”の別称があります。)

【写真 上(左)】 本堂(夏)

【写真 下(右)】 本堂(冬)

正面が本堂で、入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った堂容。

水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

名刹にふさわしく彫刻の仕上がりはいずれも精緻です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 提灯

こちらは鎌倉ではめずらしく堂内に上げていただけ、尊格を間近で拝することができます。

子育経読延命地蔵尊(鎌倉二十四地蔵札所本尊)、仏母准胝観音(鎌倉三十三観音札所本尊)、阿弥陀如来(鎌倉六阿弥陀札所本尊)、毘沙門天(鎌倉・江ノ島七福神札所本尊)など霊場札所本尊はいずれも本堂内の御座です。(御本尊「木造地蔵菩薩坐像」は秘仏か?)

御本尊の「木造地蔵菩薩坐像」は国の重要文化財に指定され南北朝時代の作品とされています。

御本尊の御前立である立像地蔵菩薩は通称「唐佛地蔵尊」と呼ばれ、おそらくこちらが地蔵尊霊場の札所本尊かと思われます。

「唐佛地蔵尊」が札所本尊であることを示す石標

そうなると御本尊の御朱印が気になりますが、Web検索した限りでは宝戒寺の地蔵尊の御朱印はすべて地蔵尊霊場の札所印つきなので、御本尊=御前立(「唐佛地蔵尊」)=地蔵尊霊場札所本尊という扱いなのかもしれません。

准胝仏母は仏母とされ、変化観音とはみなされない場合もある特異な尊格で、ご真言は「オン・シャレイ・シュレイ・ジュンテイ・ソワカ」。

准胝仏母は鎌倉でも数少ないので稀少な御朱印です。

【写真 上(左)】 宝篋印塔

【写真 下(右)】 鐘楼

本堂向かって左手の宝篋印塔は、北条氏ならびに鎌倉合戦東勝寺戦没者を供養する慰霊塔と伝わります。

【写真 上(左)】 大聖歓喜天堂(宝蔵殿)

【写真 下(右)】 徳崇大権現

本堂向かって右手奥の大聖歓喜天堂(宝蔵殿)は、当山二世普川国師が鎮護国家を祈念された聖天様ゆかりの堂宇とみられます。

また、本堂に掲げられた提灯には聖天様の二股大根紋と巾着袋が描かれ、このお寺と聖天様のご縁の深さを物語っています。

その手前に御鎮座の徳崇大権現は、鎌倉幕府最後の執権・北条高時公を祭祀と伝わります。

元弘三年(1333年)5月22日、新田義貞等の鎌倉攻めにより小町の邸宅(現・宝戒寺)を焼かれた北条高時公は、東方の葛西ヶ谷(現・東勝寺跡)に引き籠もり最期の反撃を試みますがついに力尽き、東勝寺の伽藍堂舎に火をかけて一族郎党とともに自害しました。

宝戒寺は滅亡した北条氏供養のために創建された寺院で、そのゆかりもあって最後の当主・北条高時公が祀られているのでは。

その手前には聖徳太子を祀る太子堂があります。

聖德太子は工芸技能者・職人の育成を図られたとされ、職人の守護神として昔から信仰されているとの由。

鎌倉市観光協会Webによると、宝戒寺の太子講は、かつては関東一円の職人を集めるほど盛んだったとのこと。

【写真 上(左)】 太子堂

【写真 下(右)】 蓮の花

御朱印は本堂内で授与いただけます。

なお、鎌倉二十四地蔵霊場第1番と相州二十一ヶ所霊場第1番は、こちらで御朱印帳を購入するか、まっさらの御朱印帳持参であれば発願印をいただけます。

(中途の頁ではいただけません。)

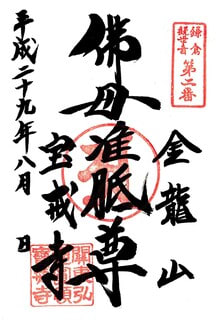

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(発願御朱印)

【写真 下(右)】 御朱印帳

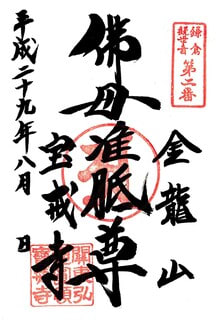

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(発願御朱印)

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印 〕

御朱印帳

〔 鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)の御朱印 〕

御朱印帳

32.叡昌山 妙隆寺(みょうりゅうじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町2-17-20

日蓮宗

御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:鎌倉・江ノ島七福神(寿老人)

妙隆寺は小町にある日蓮宗寺院です。

開山は日英上人、開基は千葉胤貞で、至徳二年(1385年)の建立といいます。

千葉胤貞(1288-1336年)は、鎌倉末期~南北朝時代の千葉氏第9代当主・千葉宗胤の長男で、下総国千田荘(現在の千葉県香取郡多古町付近)を本拠とした武将です。

千葉氏当主とはなりませんでしたが日蓮宗に深く帰依し、法華経寺の俗別当として第2代住持日高を支援、第3代住持日祐は胤貞の猶子とも伝わります。

山内掲示によると、妙隆寺のあたりは千葉氏の屋敷跡とされているそうです。

日親上人(1407-1488年/久遠成院)は室町時代の日蓮宗の僧で、上総国埴谷(千葉県山武市埴谷)の埴谷氏一族として誕生され、埴谷氏の信仰篤い中山法華経寺の日英上人の弟子となられて中山法華経寺に入られました。

応永三十四年(1427年)、21歳で当山に入り堂前の池で寒百日間、水行などの修行を積まれて第二祖となりました。

永享五年(1433年)には中山門流の総導師として肥前国(現・佐賀県)へ赴きました。

佐賀県には上人ゆかりの寺院が多くあります。→ Web資料

しかし、その厳しい折伏に対し反発を受けて同流を離れ、永享九年(1437年)上洛して本法寺を開かれました。

永享十一年(1439年)『立正冶国論』を足利6代将軍義教に献じて乱れた政道を諌めたところ、これに怒った義教は日親上人を投獄し、頭に灼熱の鍋をかぶせ舌端を切らせ上人の言葉を奪ってしまいました。

この鍋は終生上人の頭から取れることはなかったといわれ、後年、日親上人は『なべかむり日親』と呼ばれるようになりました。

日親上人は「不受不施義」(ふじゅふせぎ)を唱えたとされます。

「Wikipedia」には「『不受不施義』とは、日蓮による思想の1つで、不受とは法華経信者でない者から布施を受けないこと、不施とは法華経信者でない者に供養を施さないこと。」とあります。

『鎌倉市史 社寺編』には「(日親上人は)不信者の施物を受けるは謗法であると強く主張し、折伏不受、不惜身命を信念としたから、迫害も甚だしく鍋かぶりの話もその一つである。」ともあります。

「Wikipedia」では「不受不施義」と「不受不施派」を明確に区別しています。

法華宗(日蓮宗)は豊臣秀吉が命じた方広寺の千僧供養の出仕を受けるか否かで、「受不施派」と「不受不施派」に分裂したとされます。(Wikipedia)

他宗派や他宗門徒との妥協を許さずみずからの信念を貫く「不受不施」の思想は、徳川家康、ひいては徳川幕府から弾圧を受けたといいます。

「不受不施義」の系統については慶長四年(1599年)の「大阪対論」、寛永七年(1630年)の「身池対論」など、徳川家康の宗教政策や主要寺院の対応も絡んだすこぶる複雑でデリケートな経緯があり、その評価についても立場や思想により異なるようなので、これ以上は触れません。

ただし、水戸藩主・徳川光圀の命により貞享二年(1685年)に編纂刊行された『新編鎌倉志』には妙隆寺が記載され、「法華宗、中山末寺なり。」とあるので、江戸時代は法華経寺の末寺として公認されていたとみられます。

(「wikipedia」によると達師法縁。)

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

妙隆寺 妙隆谷は、小町の西●にあり。叡昌山と号す。法華宗、中山末寺なり。

開山は日英。二代目は日親、堂に像あり。

日親を、異名に鍋被(ナベカブリ)上人と云。宗門に隠なき僧なりと云ふ。

■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館DC.)

妙隆寺 叡昌山と号す、宗旨中山法華経寺末、千葉氏の起立にて開山は日英なり

二世日親は鍋被上人と異名して宗門に隠なき僧なり由

■ 山内掲示(寿老人 妙隆寺)

当山は、源頼朝の御家人・千葉常胤の子孫千葉大隅守平胤貞の旧地で至徳二年(1385年)七堂伽藍を建立し妙親院日英上人を迎えて開山しました。応永三十四年(1427年)の冬第二祖久遠成院日親上人は廿一才の時に当山に来られ堂前の池で寒百日間、水行などの修行を積み、永享十一年(1439年)京都へ上り『立正冶国論』の一書を足利六代将軍義教に献して政道を諌めようとしましたが、これを怒った義教は日親を投獄し、陰惨な拷問でも屈しない日親の頭に灼熱の鍋をかぶせ舌端を切らせ日親の言葉を奪ってしまいました。後年『なべかむり日親』と呼ばれるように成りました。

■ 山内掲示(鎌倉市)

この辺り一帯は、鎌倉時代の有力御家人・千葉氏の屋敷跡と言われ、この寺は一族の千葉胤貞が日英上人を迎えて建立しました。

第二祖の日親上人は、宗祖・日蓮上人にならい『立正治国論』で室町幕府六代将軍・足利義教の悪政を戒めましたが、弾圧され、数々の拷問を受けました。ついには焼けた鍋を被せられたので「鍋かむり日親」とよばれました。

本堂前右手の池は、日親上人が寒中、百日間水行をした池とされ、厳しい修行の跡と言われています。

-------------------------

鎌倉駅にもほど近い、小町大路に面してあります。

「日蓮上人辻説法跡」にもほど近いところです。

【写真 上(左)】 日蓮上人辻説法跡

【写真 下(右)】 日蓮上人辻説法跡の碑

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 門前のお題目碑

小町大路から石畳の長い参道が伸び、切妻屋根銅板本瓦棒葺の山門(四脚門?)があります。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寿老人堂と本堂

山門をくぐると向かって右手に寿老人のお堂があります。

堂宇本尊のケヤキ一本造りの寿老人像は、鎌倉・江ノ島七福神の一尊です。

【写真 上(左)】 寿老人のお堂

【写真 下(右)】 行法御池之霊跡

寿老人堂の奥手が、日親上人が寒中、百日間水行をした池と伝わる「行法御池之霊跡」です。

本堂前にはお題目碑。

【写真 上(左)】 お題目碑

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造銅板本瓦棒葺流れ向拝。

屋根中央に大がかりな千鳥破風、向拝に軒唐破風を配して風格があります。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 扁額

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股を置き、見上げに山号扁額を掲げています。

御首題は本堂向かって左の授与所にて拝受しました。

鎌倉・江ノ島七福神の寿老人の御朱印も授与されています。

〔 御首題 〕

以下、つづきます。

33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)

神奈川県神社庁Web

鎌倉市小町2-23-3

御祭神:大己貴命

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神

元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)

34.長慶山 正覺院 大巧寺(たいこうじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町2-17-20

単立

御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

35.妙厳山 本覚寺(ほんがくじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町1-12-12

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)

司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)

【 BGM 】

■ New Frontier - Donald Fagen

■ On And On - Angela Bofill

■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin

しばらくつづけます。

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)

■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)からつづく。

30.長興山 妙本寺(みょうほんじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町1-15-1

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

妙本寺は日蓮宗の本山(霊跡寺院)で、池上法縁五本山の一つに数えられる名刹です。

比企氏ゆかりの寺院で、『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「●比企谷、比企能員舊跡、竹御所跡。長興山と号す。日蓮説法始の寺なり。相傳ふ、日蓮の俗弟子、比企大學三郎と云し人、建立す。日蓮在世の時、日朗に附属する故に、日朗を開山とす。正月二十一日、開山忌あり。此寺の住持池上本門寺を兼帯するなり。塔坊十六坊、院家二個院あり。一貫五百文の御朱印あり。此地を比企谷と云。比企判官能員が舊跡なり。今按ずるに、武州に比企郡と云あり。頼朝の乳母、能員が姨母、武州比企郡を請所として居す。故に比企尼と号す。甥の能員を猶子として、共に此所に来居す。故に比企谷と云なり。頼朝幷政子、比企谷が家に御渡の事、又頼家も能員が家にて遊興の事、【東鏡】に見たり。能員が女は、若狭局と号して、頼家の妾にて、一幡君の母なり。故に能員、恩寵逞く、権威盛なりしが、北條家を亡さんと謀るに因て、建仁三年(1203年)九月二日、北條時政が名越の亭にて誅せらる。一族当地にて悉く亡たり。」

また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり記載があります。

「比企判官能員ノ第蹟ナリ。文永十一年(1274年)三月。本行院日學開基ス。寺傳ニ拠ルニ。日學ハ比企能員ノ末男ニテ。大學三郎能本ト号シ。日蓮ノ俗弟子ナリ。先父能員。建仁三年(1203年)。北條時政ノ為ニ誅セラレシ時。叔父伯耆法印●顕。京都東寺ニ在シニ養ハレ。剃髪シテ京ニ隠レ住リ。後文士トナリテ。順徳帝ニ奉仕シ。承久三年(1221年)。佐渡國ノ遷幸ニ供奉ス。其後老後ニ至リ将軍頼経ノ夫人ハ。能員ノ外孫ナル故。其所縁ヲ以テ赦免セラレ。鎌倉ニ帰リテ。竹御所ノ為ニ。当寺ヲ建立セシトナリ。」

妙本寺が建つ鎌倉の東の谷戸は比企谷(ひきがやつ)と呼ばれ、鎌倉の有力御家人・比企能員(よしかず)一族の屋敷がありました。

比企能員は源頼朝公の乳母・比企尼の猶子で、妻は二代将軍・源頼家公の乳母(諸説あり)、娘の若狭局は頼家公の室となって一幡を生むなど、将軍家と深い関係をもちました。

建仁三年(1203年)、頼家公が病に伏すと千幡(後の源実朝公)を推す北条氏と一幡を擁す比企氏の間で対立が表面化します。

-------------

ここで、比企氏について少しく掘り下げてみたいと思います。

比企氏は鎌倉時代初期に没落したため詳細な史料が少なく、ナゾめいた一族です。

比企氏の姓は武蔵国比企郡由来とされますが、比企氏の始祖とされる比企能貴ないし波多野三郎遠光の出自については諸説あります。

・藤原秀郷流ないし藤原北家魚名流

・小碓命(倭建命)の裔

・武蔵国造(上毛野氏ないし阿保朝臣人上)流

・比企郡司(波多野氏ないし秦氏流波多野氏)流

などなど・・・。

これだけ多くの説が立てられる背景として、比企氏は代々猶子縁組み(実親子ではない者が親子関係を結ぶこと)が多かったことがあげられています。

これらを逐一検証するのはたいへんなので、比企能員の父とされる比企掃部允(ひき かもんのじょう)から辿ってみます。

『埼玉叢書』掲載の『比企氏系図』によると比企掃部允は波多野遠義の孫の藤太遠泰。

武蔵国比企郡に拠り、妻は源頼朝公の乳母・比企尼。

比企尼の父母は不明とされますが、頼朝公の乳母に任ぜられているので、源家嫡流か、頼朝公の母・由良御前(熱田神宮大宮司・藤原季範)ゆかりの人物かもしれません。

常陸国の豪族・八田宗綱の娘・寒河尼も頼朝公の乳母とされるので、あるいは東国武士の娘だったのかもしれません。

平治元年(1159年)の平治の乱で源義朝公が敗死し、嫡男の頼朝公が14歳で伊豆国に配流になると、頼朝公の乳母であった比企尼とその夫・掃部允は頼朝公への支援をつづけました。

比企夫妻には娘が3人おり、長女・丹後内侍は安達盛長に再嫁、次女・河越尼は河越重頼の室、三女は伊豆の伊東祐清に嫁いだのち源氏御門葉の平賀義信の室となっています。

また、次女・河越尼および三女は頼家公の乳母と伝わります。

比企尼は男子がなかったとされ、甥(諸説あり)の比企能員を猶子として迎え比企氏当主となりました。

比企尼の長女・丹後内侍の子は、安達景盛、安達時長、島津忠久、源範頼公の室

次女・河越尼の子は、源義経公の正室・郷御前(京姫)

三女は、伊東祐清の兄弟・河津祐泰の子(律師)を連れ子としたと伝わります。

比企氏が鎌倉幕府草創期に権勢をふるったのは、この比企尼の存在が大きかったとみられています。

比企氏没落前、比企氏と北条氏をとりまく主な状況は下記のとおりとみられます。

■比企氏(比企能員)

妻:渋河兼忠の息女

兄弟(女性):

安達盛長の室(丹後内侍)/安達盛長はのちの「13人の合議制」のひとり。

河越重頼の室(河越尼)/河越重頼は「武蔵国留守所総検校職」。

三女は伊東祐清の室/伊東祐清は伊豆の有力豪族。

のち平賀義信の室/平賀義信は源氏御門葉。

娘:若狭局 頼家公の室

笠原親景の室/親景は武蔵国笠原郷の御家人。

中山為重の室/中山氏は秩父氏族? 比企郡の御家人。

糟屋有季の室/有季は相模国糟屋荘の御家人。

孫:一幡 頼家公の長男。

鞠子(媄子) 竹御所・頼家公の息女。

■北条氏(北条時政)

妻:伊東祐親の息女、牧の方

兄弟(女性):未確認

娘:政子 源頼朝公の御台所。

時子 足利義兼の室/義兼は源氏御門葉。

阿波局 阿野全成の室/全成は頼朝公の異母弟

稲毛重成の室/重成は秩父氏族、武蔵国稲毛荘の御家人。

畠山重忠の室/重忠は秩父氏族、武蔵国畠山郷の御家人。

平賀朝雅の室/朝雅は平賀義信の四男で源氏御門葉。

滋野井(三条)実宣の室/実宣は公卿。官位は正二位・権大納言。

宇都宮頼綱の室/宇都宮氏は下野国の名族。

坊門忠清の室/忠清は公家で内大臣・坊門信清の子。

河野通信の室/通信は伊予国・伊予水軍の将。

大岡時親の室/御家人、詳細不明。

孫:頼家公 頼朝公の嫡男/鎌倉二代将軍。

実朝公 頼朝公の次男/鎌倉三代将軍。

これをみると、比企能員は頼家公の長男・一幡の外戚、北条時政は頼家公、実朝公の外戚として力を奮っていたことがわかります。

頼家公と若狭局の結びつきは強く、頼家公独裁体制のもとでは北条は劣勢とならざるを得ないきわどい状況でした。

一方、御家人間の勢力図をみると、鍵となるのはおそらく坂東八平氏と源氏御門葉の動向でした。

坂東八平氏は、坂東に下向し武家として勢力を張った桓武平氏良文流の諸氏で、ふつう千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏の八氏が数えられます。

御家人の政治力学で大きな役割を占めたのは三浦氏(和田氏)、秩父氏、梶原氏とみられます。

わけても秩父姓族は武蔵国の在庁官人のトップで国内の武士を統率・動員する権限をもつ「武蔵国留守所総検校職」を承継し、武蔵七党などの在地武士団に大きな影響力をもっていました。

秩父姓族の主要な流れは秩父氏、河越氏、畠山氏、江戸氏、豊島氏、葛西氏、榛谷氏、小山田・稲毛氏などで、おのおの武蔵・相模国を中心に肥沃な領土をもち、強大な武力を蓄えていました。

一時は河越氏が惣領として中心的な立場にありましたが、河越重頼が義経公に娘(郷御前)を嫁がせていた関係から粛清されたのち、その立場は畠山氏に移ったとされます。

比企氏の女婿・河越氏から、北条氏の女婿・畠山氏への実質的な権威委譲で、結果として北条氏の勢力伸長につながりました。

三浦氏(和田氏)については、もともと地縁的なものもあり、北条氏との関係が強かったとみられます。

源氏御門葉については、平賀氏はほぼ対等ながら、北条氏が重鎮・足利氏を女婿として抑えていたことが大きいと思われます。

また、安達盛長の室は比企氏の丹後内侍、息女は源範頼公の室となっており、比企氏、安達氏、範頼公の所領(ないしは居所)は隣接しているので、相互の連携があったとも思われますが、建久四年(1193年)の範頼公配流以降この関係はおそらく瓦解しています。

範頼公は頼朝公旗揚げ以前から甲斐源氏との関係がふかく、範頼公を通じて比企氏が甲斐源氏と関係をもった可能性もありますが、これも範頼公配流により崩れたのでは。

比企氏、安達氏、範頼公の姻戚関係は、比企氏系図(東松山市観光協会Web資料)からもみてとることができます。

こうしてみると有力御家人の多数派工作という面では北条氏に分があり、わけても北条政子を擁した点が決定的だと思います。

建仁三年(1203年)頼家公は病に伏し8月に危篤に陥りました。

8月27日、北条時政は一幡(比企能員の孫)と実朝公(北条時政の孫)に頼家公遺領分与を決定、関東28ヶ国地頭職と日本国総守護職を一幡に、関西38ヶ国地頭職を実朝公に相続することとしました。(『吾妻鏡』)

翌9月、これに不満の能員は、頼家公に実朝公擁立を狙う時政の謀反を訴え頼家公は時政追討を命じたところ、これを立ち聞きした政子が時政に告げ、時政は先手を打って能員を名越の自邸に呼び出しました。

比企一族はこれを時政の謀りごととして引き止めましたが、能員は「武装すればかえってあやしまれる」といい、平服で時政邸に向かったといいます。

しかし屋敷に入ったところを時政の手勢に襲われ、あえなく落命しました。

能員ほどのやり手がみすみす敵地に身を晒すようなことは考えにくいですが、通説ではこのようになっています。

能員謀殺を受けた比企一族は一幡の屋敷に拠って防戦したものの追いつめられてことごとく討死。

この際、若狭局は井戸に身を投げ、一幡は戦火の中で命を落としたと伝わります。

東松山市観光協会Web資料には「(若狭局は)比企一族滅亡の後、幽閉される頼家に従い修善寺で暮らすが、頼家の死後、武蔵国大谷村へ逃げ、頼朝の菩提を弔ったと云われる。」とあり、当地の扇谷山 宗悟寺には若狭局、頼家公ゆかりの尊格が祀られています。

『新編武蔵風土記稿』の宗悟寺の項には以下のとおりあります。

「寺傳ニ当寺ハ鎌倉将軍頼家 元久元年(1204年)七月伊豆國修善寺ニ於テ害セラレシ後 其妾若狭局当所ニ来テ剃髪染衣ノ身トナリ、前ニシルセル比丘尼山ニ草庵ヲ結ビ、頼家追福の為トシテ一寺ヲ草創シ 則頼家ノ法謚長福寺殿壽昌大居士ノ文字、及村名ヲ取テ大谷山壽昌寺ト号スト云 按ニ若狭局カ当所ヘ隠棲セシコトハ 他ニ所見ナケレト 彼局ハ比企判官能員カ女ニテ 頼家ノ長男一萬ノ母ナルヨシ 将軍執権次第ニ載ス 又東鑑養和二年(1182年)十月ノ條ニ 比企四郎能員云々 武蔵國比企郡ヲ以テ請所ト為ナトミユリハ、頼家沒落後 当所ハ父能員カ舊領ナル因テ以隠レ住セシナラン」

東松山市観光協会の資料は、『新編武蔵風土記稿』に依拠しているものとも思われます。

なお、比企氏の乱で比企側に加勢した御家人は女婿をのぞいてほとんどいなかったとみられ、すでに趨勢は決していたとみるべきでしょうか。

比企一族粛清は頼家公排斥、実朝公擁立と密接に絡んでいるため、なにかとナゾの多いものとなっています。

『吾妻鏡』が伝えなかった大きな事柄があるのかもしれません。

ともあれ、権勢を誇った比企氏はここに滅亡しました。

唯一生き残った能員の末子・大學三郎能本(よしもと)は、和田義盛に預けられた後(諸説あり、安房国に配流とも)に京に送られ剃髪して後に文士となり、順徳帝に仕えました。

承久の乱ののち佐渡島に配流された順徳上皇に供奉しましたが、老いた後、四代将軍頼経の御台所(源頼家公の娘・鞠子(媄子)/竹御所)が能員の外孫(能本の姪)というゆかりで赦され鎌倉に帰りました。

『新編相模國風土記稿』には「竹御所ノ為ニ。当寺ヲ建立セシトナリ。」とあり、比企大學三郎能本が竹御所のために妙本寺を建立と伝えています。

以下は「朗門の三長三本」関連資料やWikipediaからの孫引きです。出典はWikipediaを参照願います。

文暦元年(1234年)竹御所が難産で逝去した際、持仏の釈迦如来像を釈迦堂に奉安の遺言あり、この遺言を受け嘉禎元年(1235年)、比企谷に新釈迦堂が建立され、竹御所はそのそばに葬られたといいます。

寛元元年(1243年)、比企一族の出身ともいわれる仙覚が新釈迦堂の住持となりました。

この仙覚は、比企郡小川町に遺跡が遺る天台僧で万葉集研究者の仙覚律師遺のことを指すとみられます。

建長五年(1253年)、能本は鎌倉で日蓮聖人に帰依、文応元年(1260年)には、父・能員と母の菩提のため法華堂を建立・寄進したといいます。

この際、日蓮聖人が父に「長興」、母に「妙本」の法号を授与されたことから、寺号を「長興山妙本寺」と定めたと伝わります。(「日蓮宗Web」)

日蓮聖人寂後には六老僧の一人・日朗上人が継承、長興山 妙本寺を本拠として長谷山 本土寺、長栄山 本門寺を管轄され、この三箇寺を併せて「朗門の三長三本」と称します。

また、このゆかりから日朗門流は「比企谷門流」とも呼ばれます。

妙本寺と池上本門寺は昭和16年までひとりの住持が両寺を管轄する「両山一首制」によって護持され、日蓮宗でもきわめて高い寺格を有し、霊跡寺院に指定されています。

---------------------

【写真 上(左)】 お題目塔・寺号標

【写真 下(右)】 総門

鎌倉観光のハイライトは小町通りから鶴岡八幡宮、北鎌倉周辺、長谷周辺、そして朝比奈・十二所方面で、鎌倉駅から南東方面に足を伸ばす観光客はぐっと少なくなります。

妙本寺は南東方面の小町大路からさらに山手に入り込みますので、拝観客で大混雑ということはほとんどないと思います。

あたりは比企谷と呼ばれる鎌倉屈指の景勝地で、落ち着いた参拝ができます。

春は桜と海棠、夏はシャガ・ノウゼンカズラ、秋は紅葉と、花の寺としても知られています。

挙式後の新婚カップルの記念写真撮影スポットとしても有名で、筆者参拝時も撮影していました。

滑川にかかる夷堂(えびすどう)橋のたもとにお題目塔・寺号標が建ち、ここから長い参道が始まります。

【写真 上(左)】 総門扁額

【写真 下(右)】 石碑

しばらく行くと総門。切妻屋根銅板葺の堂々たる四脚門で寺号扁額を掲げます。

傍らには「比企能員邸址」の石碑も建っています。

「能員ハ頼朝ノ乳母比企禅尼ノ養子ナルガ 禅尼ト共ニ此ノ地ニ住セリ 此ノ地比企ヶ谷ノ名アルモ之ニ基ク 能員ノ女頼家ノ寵ヲ受ケ若狭局ト称シ子一幡ヲ生ム 建仁三年頼家疾ムヤ母政子関西ノ地頭職ヲ分チテ 頼家ノ弟千幡ニ授ケントス 能員之ヲ憤リ密ニ北條氏ヲ除カントハカル 謀泄レテ●ッテ北條氏ノ為ニ一族此ノ地ニ於テ滅サル」

妙本寺の総門横の七角形の建物は元塔頭大円坊で、現在は比企谷幼稚園の園舎として使用されています。

【写真 上(左)】 方丈門

【写真 下(右)】 二天門

さらに進んで方丈門。屋根付きの変わった意匠の冠木門で、門柱には「妙本寺方丈」。

方丈門をくぐった先は本堂と事務所・書院。くぐらずに正面の階段をのぼっていくと二天門とその先が祖師堂です。

日蓮宗では他宗では本堂を置くようなセンターに祖師堂を置く例が多くみられますが、こちらもその一例です。

二天門はなぜか引いて撮った全容写真がありません。すみません。

記念写真撮影の真っ最中だったので、撮影を遠慮しているうちに撮り忘れてしまいました(笑)。

なので様式がよくわからないですが、おそらく切妻屋根瓦葺朱塗りの三間一戸の八脚門で、軒高があるので楼門とも思いましたがおそらく単層門だと思います。

二天門なので、脇間に持国天と多聞天を安置しています。

中央の龍の彫刻が見どころですが、これもまったく撮れていません(泣)

【写真 上(左)】 二天門の像

【写真 下(右)】 祖師堂

【写真 上(左)】 斜めからの祖師堂

【写真 下(右)】 祖師堂の水引虹梁

祖師堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、間数のある堂々たる構えはさすがに名刹。

水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

身舎軒下の斗栱も手先の多い重厚なものです。

【写真 上(左)】 祖師堂の木鼻

【写真 下(右)】 祖師堂向拝

この祖師堂まわりには比企一族の墓、一幡君の袖塚、仙覚律師の碑、源媄子(鞠子)墓などがありますが、なぜかまったく写真がありません。

ふだんから墓所の写真はあまり撮らないのですが、それにしても撮らなさすぎ。

他の紹介Webにたくさん載っているので、そちらをご覧ください。

【写真 上(左)】 日蓮聖人像

【写真 下(右)】 霊宝殿

なお、こちらの記事によると新釈迦堂は鞠子の館(竹の御所)跡地にありましたが、現在は移設され霊宝殿となっている模様。

祖師堂おく(?)の新釈迦堂跡地には石碑があるようです。

応永二十九年(1422年)、京都扶持衆の佐竹与義(さたけともよし)が、鎌倉公方足利持氏の命を受けた佐竹義人(義憲)によって討たれたとされる”佐竹やぐら”もそばにあるようです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 書院

本堂は入母屋造銅板葺で大がかりな唐破風、書院も大きな千鳥破風を置いてしっとり落ち着いた雰囲気。

【写真 上(左)】 蛇苦止堂への参道

【写真 下(右)】 蛇苦止堂

総門から参道を左にそれた奥には、妙本寺の鎮守とされる蛇苦止堂があります。

あたりは木々に囲まれ、湿った空気に包まれて別次元のようです。

境内には、若狭局が比企氏の乱で戦火から逃れるように飛び込んだとされる井戸が残ります。

蛇苦止堂は若狭局を守護神としていまも大切にお祀りされ、毎月1日(正月は2日)に例祭をつとめ、信徒と共に法華経読誦唱題が続けられています。(公式Web)

比企能員の孫で、頼家公・若狭局の娘ともみられる竹御所(鞠子、媄子)は比企氏の乱後、祖母の北条政子の保護下にあったとみられ、15歳で叔父の実朝公の御台所・西八条禅尼の猶子となりました。

源家嫡流の血が政争によりつぎつぎに途絶えていくなか、女子であった竹御所はついに頼朝公の血筋を引く唯一の生き残りとなりました。

竹御所は、源家鎌倉幕府の象徴として御家人の尊敬を集めました。

寛喜二年(1230年)、29歳で13歳の四代将軍藤原頼経に嫁いで懐妊し、頼朝公の血を継ぐ将軍誕生の期待が高まりましたが、難産の末に男児を死産し、本人も落命しました。

享年33。ついに頼朝公の直系は絶え、源家将軍は断絶しました。

もし、竹御所が無事に男児を出産していたとしたら、頼朝公の血筋は残りしかも比企系の将軍が誕生した可能性もあって、北条得宗家独裁という歴史の流れは大きく変わっていたかもしれません。

御首題、御朱印は事務所にて拝受できます。

寺格の高い寺院で、寺務所まわりも張り詰めた空気が漂っていささか緊張しますが、ご対応はとても親切なものでした。

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

31.金龍山 釈満院 宝戒寺(円頓宝戒寺)(ほうかいじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町3-5-22

天台宗

御本尊:地蔵菩薩

札所:鎌倉三十三観音霊場第2番、鎌倉二十四地蔵霊場第1番、相州二十一ヶ所霊場第1番、鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)、鎌倉六阿弥陀霊場第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第28番

多くの霊場札所を兼ねる天台宗の名刹で、情報がたくさんあります。

まずは公式Web、現地掲示および『鎌倉市史・社寺編』を参考にご由緒・沿革の要旨をまとめてみます。

建武二年(1335年)創建。

開基は後醍醐帝、開山は天台座主五代・国師円観慧鎮慈威和上。

慈威和上は、五人の帝(後伏見・花園・後醍醐・光厳・光明)の戒護師となられたので「五代国師」の号を朝廷から賜ったという名僧です。

この地は北条義時公の小町邸以来の北条執権家の邸宅で、元弘三年(1333年)北条氏滅亡後にその霊を慰め、また人材を養成修行せしめる道場として後醍醐帝が足利尊氏公に命じて建立させたという勅願寺院です。

公式Webには「慈威和上は当山を円頓大戒と天台密教(台密)の大法関東弘通の道場として戒壇院を置き」とあり、”円頓大戒”の注釈に「金剛宝戒ともいい、梵綱菩薩戒経所説の十重四十八軽戒を戒相とする大乗戒」としています。

仏教において「戒」はすこぶる重要な概念で、通常、仏教徒が守るべき行動規範や、自身を律する道徳規範をさすとされます。

霊場巡拝の勤行でもよく唱えられる「十善戒」(不殺生 不偸盗 不邪婬 不妄語 不綺語 不悪口 不両舌 不慳貪 不瞋恚 不邪見)(→智積院の公式Web)も「戒」のひとつとされます。

大乗仏教では四分律や十誦律を重視する宗派もありますが、最澄の天台教学では大乗(菩薩)戒を重視する「円頓大戒」が”学処”(学ぶべき事柄)として定められています。

『瑜伽師地論』では四重四十三軽戒が、『梵網経』では十重四十八軽戒が”学処”とされているので、「梵綱菩薩戒経所説の十重四十八軽戒を戒相とする大乗戒」という注釈が公式Webに掲載されているのだと思います。

なお、仏教教学における用語の定義はすこぶる厳格で、たとえば上記の”学処”という言葉は梵語の原典まで遡ってこのように解釈(PDF/大谷大学大学院資料)されます。

なかでも「戒」や「律」は多くの用語や概念が複雑に絡み合い、とても素人の手におえるものではないのでこのくらいにしておきます。

しかし、現代の一般人向けWebで「円頓大戒」を明記するほどですから、「大乗戒」の根本道場としての立ち位置はそれほど重要ということかと。

じっさい、公式Webには「加賀白山の薬師寺、伊豫の等妙寺、筑紫の鎮弘寺と共に遠国四箇の戒場といわれた。」「天海大僧正は(宝戒寺)天台律宗の本寺である故、寺の維持相続の保護を徳川家康公に懇願している。」とあり、天台宗屈指の戒場(戒の道場)であることがわかります。

円頓宝戒寺という寺号も、このような当山固有の沿革に由来しているとみられます。

公式Webには「二世普川国師惟賢和上は国家鎮護のため和合仏たる歓喜天尊像(聖天様)を造立し特殊なる修法を定めてひたすら鎮護国家を祈念した」とあり、聖天様ゆかりの寺院としても知られています。

『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「附北條屋敷、頼経以降代々将軍屋敷(略)此地は相模入道平(北條)高時が舊宅なり。故に源(足利)尊氏、後醍醐天皇へ奏して、高時が為に葛西谷の東勝寺を遷して、北條の一族の骸骨を改め葬り。此寺を建立せり。開山は、法勝寺の長老、五代國師なり。相傳ふ五代國師は、(近江)坂本の人、諱慧鎮、慈威和上と云。圓観僧正と号す。(略)【太平記】に圓観上人と申は、元は山徒にて御座けるが、顕・密両宗の才、一山に光り有かと疑はれ、智行兼備の譽、諸寺に人無が如し。五代聖主の國師として、三聚浄戒(摂律儀戒、摂善法戒、摂衆生戒→円覚寺公式Web)の太祖たりとあり。御相模入道、結城上野入道に預けて、奥州へ下す。開山、帝王戒師なる故に、昔し此寺にも戒壇を立たりと云。尊氏の第二男、幼して多病なりし故に、五代國師に祈祷せしめ、遂に其子を國師の弟子とし、慈源和尚と云、普川國師と号す。此寺の第二世なり。此寺昔は四宗兼學なりしが、今は天台一宗也。」

ここには当山二世普川国師惟賢(慈源?)和尚は足利尊氏の二男という説が載せられていますが、年代的な齟齬があるため疑義も呈されています。

宝戒寺はわかっているだけで6つもの霊場の札所で、うち鎌倉二十四地蔵霊場と相州二十一ヶ所霊場は第1番(初番)という重要なポジションです。

相州(相模)二十一ヶ所霊場は「鎌倉の弘法大師霊場」といわれます。

しかし、21の札所のうち、天台宗は2、臨済宗は3、浄土宗系は4を占め、弘法大師霊場としてはややめずらしい宗派構成です。

→札所リスト(「ニッポンの霊場」様)

二十一ヶ所霊場は八十八ヶ所霊場の簡易版として開創されることも多いので、新四国東国八十八ヶ所霊場や相模国準四国八十八ヶ所霊場との関連を連想しましたが、前者は横浜市内メイン、後者は湘南メインで、どうもエリア的に異なるようです。

いまのところ、この霊場の開設経緯は筆者的にはわかっていないので、判明した時点で追記します。

開創経緯不詳で霊場会もないようですが、21の御朱印はすべて揃います(揃いました)。

第7番寿福寺では、ご住職との禅問答のようなやりとりの末にいただける御朱印として、一部では有名?でしたが、現在、寿福寺では御朱印授与休止、もしくは書置対応で、書置は御本尊(鎌倉五山)、鎌倉三十三観音、鎌倉二十四地蔵、鎌倉十三佛のみとの情報があるので、現時点ですべて揃うかは不明です。

また、通常は御朱印見本には掲示されず、いわゆる裏メニュー的な御朱印なので、しっかり専用納経帳での巡拝・御朱印拝受がベターな霊場かもしれません。

---------------------

【写真 上(左)】 小町大路から

【写真 下(右)】 参道入口

宝戒寺は小町大路の北側から少しく山裾に向けて入ったところにあります。

鎌倉観光のメジャースポット、鶴岡八幡宮から南下する観光客は小町通りないし若宮大路、東側の十二所方面へは雪の下~金沢街道がメインルートとなるので、宝戒寺前の小町大路はエアポケット的に観光客が少ないところです。

なので、宝戒寺は観光客の少ない比較的静かなお寺となっています。

ただし御朱印的には別で、5つの現役霊場の札所を兼ねられているので避けて通れない存在です。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 門柱

【写真 下(右)】 地蔵尊霊場札所碑

小町大路からの参道はかなりの奥行き。

門柱から内は緑ゆたかで、萩をはじめとする花の寺としても知られています。

(”はぎ寺”の別称があります。)

【写真 上(左)】 本堂(夏)

【写真 下(右)】 本堂(冬)

正面が本堂で、入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った堂容。

水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

名刹にふさわしく彫刻の仕上がりはいずれも精緻です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 提灯

こちらは鎌倉ではめずらしく堂内に上げていただけ、尊格を間近で拝することができます。

子育経読延命地蔵尊(鎌倉二十四地蔵札所本尊)、仏母准胝観音(鎌倉三十三観音札所本尊)、阿弥陀如来(鎌倉六阿弥陀札所本尊)、毘沙門天(鎌倉・江ノ島七福神札所本尊)など霊場札所本尊はいずれも本堂内の御座です。(御本尊「木造地蔵菩薩坐像」は秘仏か?)

御本尊の「木造地蔵菩薩坐像」は国の重要文化財に指定され南北朝時代の作品とされています。

御本尊の御前立である立像地蔵菩薩は通称「唐佛地蔵尊」と呼ばれ、おそらくこちらが地蔵尊霊場の札所本尊かと思われます。

「唐佛地蔵尊」が札所本尊であることを示す石標

そうなると御本尊の御朱印が気になりますが、Web検索した限りでは宝戒寺の地蔵尊の御朱印はすべて地蔵尊霊場の札所印つきなので、御本尊=御前立(「唐佛地蔵尊」)=地蔵尊霊場札所本尊という扱いなのかもしれません。

准胝仏母は仏母とされ、変化観音とはみなされない場合もある特異な尊格で、ご真言は「オン・シャレイ・シュレイ・ジュンテイ・ソワカ」。

准胝仏母は鎌倉でも数少ないので稀少な御朱印です。

【写真 上(左)】 宝篋印塔

【写真 下(右)】 鐘楼

本堂向かって左手の宝篋印塔は、北条氏ならびに鎌倉合戦東勝寺戦没者を供養する慰霊塔と伝わります。

【写真 上(左)】 大聖歓喜天堂(宝蔵殿)

【写真 下(右)】 徳崇大権現

本堂向かって右手奥の大聖歓喜天堂(宝蔵殿)は、当山二世普川国師が鎮護国家を祈念された聖天様ゆかりの堂宇とみられます。

また、本堂に掲げられた提灯には聖天様の二股大根紋と巾着袋が描かれ、このお寺と聖天様のご縁の深さを物語っています。

その手前に御鎮座の徳崇大権現は、鎌倉幕府最後の執権・北条高時公を祭祀と伝わります。

元弘三年(1333年)5月22日、新田義貞等の鎌倉攻めにより小町の邸宅(現・宝戒寺)を焼かれた北条高時公は、東方の葛西ヶ谷(現・東勝寺跡)に引き籠もり最期の反撃を試みますがついに力尽き、東勝寺の伽藍堂舎に火をかけて一族郎党とともに自害しました。

宝戒寺は滅亡した北条氏供養のために創建された寺院で、そのゆかりもあって最後の当主・北条高時公が祀られているのでは。

その手前には聖徳太子を祀る太子堂があります。

聖德太子は工芸技能者・職人の育成を図られたとされ、職人の守護神として昔から信仰されているとの由。

鎌倉市観光協会Webによると、宝戒寺の太子講は、かつては関東一円の職人を集めるほど盛んだったとのこと。

【写真 上(左)】 太子堂

【写真 下(右)】 蓮の花

御朱印は本堂内で授与いただけます。

なお、鎌倉二十四地蔵霊場第1番と相州二十一ヶ所霊場第1番は、こちらで御朱印帳を購入するか、まっさらの御朱印帳持参であれば発願印をいただけます。

(中途の頁ではいただけません。)

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(発願御朱印)

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(発願御朱印)

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印 〕

御朱印帳

〔 鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)の御朱印 〕

御朱印帳

32.叡昌山 妙隆寺(みょうりゅうじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町2-17-20

日蓮宗

御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:鎌倉・江ノ島七福神(寿老人)

妙隆寺は小町にある日蓮宗寺院です。

開山は日英上人、開基は千葉胤貞で、至徳二年(1385年)の建立といいます。

千葉胤貞(1288-1336年)は、鎌倉末期~南北朝時代の千葉氏第9代当主・千葉宗胤の長男で、下総国千田荘(現在の千葉県香取郡多古町付近)を本拠とした武将です。

千葉氏当主とはなりませんでしたが日蓮宗に深く帰依し、法華経寺の俗別当として第2代住持日高を支援、第3代住持日祐は胤貞の猶子とも伝わります。

山内掲示によると、妙隆寺のあたりは千葉氏の屋敷跡とされているそうです。

日親上人(1407-1488年/久遠成院)は室町時代の日蓮宗の僧で、上総国埴谷(千葉県山武市埴谷)の埴谷氏一族として誕生され、埴谷氏の信仰篤い中山法華経寺の日英上人の弟子となられて中山法華経寺に入られました。

応永三十四年(1427年)、21歳で当山に入り堂前の池で寒百日間、水行などの修行を積まれて第二祖となりました。

永享五年(1433年)には中山門流の総導師として肥前国(現・佐賀県)へ赴きました。

佐賀県には上人ゆかりの寺院が多くあります。→ Web資料

しかし、その厳しい折伏に対し反発を受けて同流を離れ、永享九年(1437年)上洛して本法寺を開かれました。

永享十一年(1439年)『立正冶国論』を足利6代将軍義教に献じて乱れた政道を諌めたところ、これに怒った義教は日親上人を投獄し、頭に灼熱の鍋をかぶせ舌端を切らせ上人の言葉を奪ってしまいました。

この鍋は終生上人の頭から取れることはなかったといわれ、後年、日親上人は『なべかむり日親』と呼ばれるようになりました。

日親上人は「不受不施義」(ふじゅふせぎ)を唱えたとされます。

「Wikipedia」には「『不受不施義』とは、日蓮による思想の1つで、不受とは法華経信者でない者から布施を受けないこと、不施とは法華経信者でない者に供養を施さないこと。」とあります。

『鎌倉市史 社寺編』には「(日親上人は)不信者の施物を受けるは謗法であると強く主張し、折伏不受、不惜身命を信念としたから、迫害も甚だしく鍋かぶりの話もその一つである。」ともあります。

「Wikipedia」では「不受不施義」と「不受不施派」を明確に区別しています。

法華宗(日蓮宗)は豊臣秀吉が命じた方広寺の千僧供養の出仕を受けるか否かで、「受不施派」と「不受不施派」に分裂したとされます。(Wikipedia)

他宗派や他宗門徒との妥協を許さずみずからの信念を貫く「不受不施」の思想は、徳川家康、ひいては徳川幕府から弾圧を受けたといいます。

「不受不施義」の系統については慶長四年(1599年)の「大阪対論」、寛永七年(1630年)の「身池対論」など、徳川家康の宗教政策や主要寺院の対応も絡んだすこぶる複雑でデリケートな経緯があり、その評価についても立場や思想により異なるようなので、これ以上は触れません。

ただし、水戸藩主・徳川光圀の命により貞享二年(1685年)に編纂刊行された『新編鎌倉志』には妙隆寺が記載され、「法華宗、中山末寺なり。」とあるので、江戸時代は法華経寺の末寺として公認されていたとみられます。

(「wikipedia」によると達師法縁。)

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

妙隆寺 妙隆谷は、小町の西●にあり。叡昌山と号す。法華宗、中山末寺なり。

開山は日英。二代目は日親、堂に像あり。

日親を、異名に鍋被(ナベカブリ)上人と云。宗門に隠なき僧なりと云ふ。

■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館DC.)

妙隆寺 叡昌山と号す、宗旨中山法華経寺末、千葉氏の起立にて開山は日英なり

二世日親は鍋被上人と異名して宗門に隠なき僧なり由

■ 山内掲示(寿老人 妙隆寺)

当山は、源頼朝の御家人・千葉常胤の子孫千葉大隅守平胤貞の旧地で至徳二年(1385年)七堂伽藍を建立し妙親院日英上人を迎えて開山しました。応永三十四年(1427年)の冬第二祖久遠成院日親上人は廿一才の時に当山に来られ堂前の池で寒百日間、水行などの修行を積み、永享十一年(1439年)京都へ上り『立正冶国論』の一書を足利六代将軍義教に献して政道を諌めようとしましたが、これを怒った義教は日親を投獄し、陰惨な拷問でも屈しない日親の頭に灼熱の鍋をかぶせ舌端を切らせ日親の言葉を奪ってしまいました。後年『なべかむり日親』と呼ばれるように成りました。

■ 山内掲示(鎌倉市)

この辺り一帯は、鎌倉時代の有力御家人・千葉氏の屋敷跡と言われ、この寺は一族の千葉胤貞が日英上人を迎えて建立しました。

第二祖の日親上人は、宗祖・日蓮上人にならい『立正治国論』で室町幕府六代将軍・足利義教の悪政を戒めましたが、弾圧され、数々の拷問を受けました。ついには焼けた鍋を被せられたので「鍋かむり日親」とよばれました。

本堂前右手の池は、日親上人が寒中、百日間水行をした池とされ、厳しい修行の跡と言われています。

-------------------------

鎌倉駅にもほど近い、小町大路に面してあります。

「日蓮上人辻説法跡」にもほど近いところです。

【写真 上(左)】 日蓮上人辻説法跡

【写真 下(右)】 日蓮上人辻説法跡の碑

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 門前のお題目碑

小町大路から石畳の長い参道が伸び、切妻屋根銅板本瓦棒葺の山門(四脚門?)があります。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寿老人堂と本堂

山門をくぐると向かって右手に寿老人のお堂があります。

堂宇本尊のケヤキ一本造りの寿老人像は、鎌倉・江ノ島七福神の一尊です。

【写真 上(左)】 寿老人のお堂

【写真 下(右)】 行法御池之霊跡

寿老人堂の奥手が、日親上人が寒中、百日間水行をした池と伝わる「行法御池之霊跡」です。

本堂前にはお題目碑。

【写真 上(左)】 お題目碑

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造銅板本瓦棒葺流れ向拝。

屋根中央に大がかりな千鳥破風、向拝に軒唐破風を配して風格があります。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 扁額

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股を置き、見上げに山号扁額を掲げています。

御首題は本堂向かって左の授与所にて拝受しました。

鎌倉・江ノ島七福神の寿老人の御朱印も授与されています。

〔 御首題 〕

以下、つづきます。

33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)

神奈川県神社庁Web

鎌倉市小町2-23-3

御祭神:大己貴命

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神

元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)

34.長慶山 正覺院 大巧寺(たいこうじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町2-17-20

単立

御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

35.妙厳山 本覚寺(ほんがくじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町1-12-12

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)

司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)

【 BGM 】

■ New Frontier - Donald Fagen

■ On And On - Angela Bofill

■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 本当に上手... | ■ 西野カナの... » |