関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 毒沢温泉 「沢乃湯」 〔閉館〕

超ひさしぶりに温泉レポをUPしてみます。

なお、この施設はすでに閉館しています。

毒沢温泉 「沢乃湯」

毒沢温泉 「沢乃湯」住 所 :長野県諏訪郡下諏訪町星が丘7075

電 話 :閉館

時 間 :10:00~16:00(営業時データ)

料 金 :500円(同上)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

温泉王国、諏訪の北方の山裾に温泉マニアをうならせる名湯、毒沢温泉があります。

毒沢鉱泉の歴史は古く、永禄年間に武田信玄が金山発掘の際、怪我人の治療に利用したと伝えられる、いわゆる”信玄の隠し湯”のひとつです。

”毒沢”とはなんともおそろしげな名前です。

読みは古いガイドで”ぶすざわ”と紹介されていた記憶がありますが、最近ではほとんど”どくさわ”が使われています。

「神乃湯」、「宮乃湯」、国民宿舎「沢乃湯」の3軒の宿がありましたが、「沢乃湯」は2014年1月末 閉館(Web情報)となっています。

これは2007年8月に入湯したときのレポです。

「神乃湯」、「宮乃湯」、「沢乃湯」とも入湯していますが、「神乃湯」しかレポしていなかったので記録の意味でUPしてみます。

諏訪湖の北岸、上諏訪は古来交通の要衝で「聴泉閣かめや」前で甲州からの甲州街道(道中)と中山道が合流し、その地点には「甲州道中・中山道合流地」の石碑が建っています。

木曽から塩尻に入り、塩尻から塩尻峠を越えて諏訪に入った中山道は、諏訪湖畔に出ることなく諏訪大社下社秋宮前で甲州街道と合流し、北に向きをかえて砥川沿いを難所・和田峠に向かいます。

毒沢温泉はこの砥川に注ぐ小沢沿いにあり、諏訪からみると諏訪大社下社春宮の裏手にあたります。

諏訪市街を抜けた中山道は、諏訪大社下社春宮の脇を過ぎると俄然山の気を帯びてきます。

そこから約1㎞で「沢乃湯」に到着です。

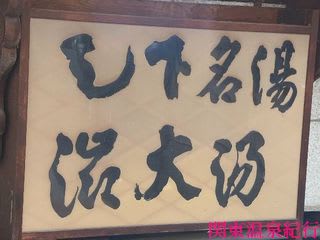

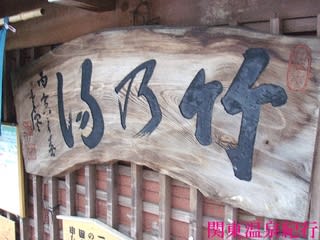

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 看板

地味めな外観の2階建てで、「薬湯 沢乃湯」の看板がないと、それとわからないかもしれません。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 エントランス・ロビー

鄙び入った外観ながら館内はきれいに手入れされ、このあたりは国民宿舎の矜持のようなものが感じられます。

館内に掲示されていた案内書きを引用します。

「信玄の隠し霊泉の源泉は、標高800米の内山地籍より湧出しています。信玄が金鉱採掘の際、ケガ人をこの湯に入れ治療したものです。飲用・浴用・外用にと3拍子揃いの比類なき神秘の薬水の所在を隠すため毒沢(どくざわ)の地名をつけたと云われています。」

平成10年1月6日付の温泉分析書(源泉名:毒沢鉱泉)の申請者は、湯元会 宮乃湯、㈲神の湯、沢乃湯の三者となっているので、この3施設に分湯使用かと思われます。

なお、沢乃湯ではこの源泉を利用して保湿剤「沢乃湯ジェル」をつくり、全国に通販していたようです。

【写真 上(左)】 沢乃湯ジェルの案内

【写真 下(右)】 館内図

私が訪れた時点では、すでに日帰りのみの営業になっていたかもしれず、回数券が販売され、日帰り用の休憩室も用意されていました。

【写真 上(左)】 休憩室

【写真 下(右)】 浴室前

廊下のおくに浴室。手前が男湯、おくが女湯です。

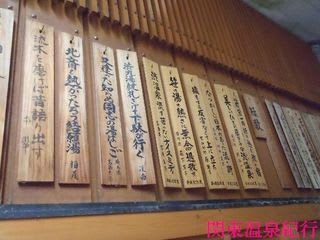

脱衣所棚は木枠タイプで、その上に温泉関係掲示がしっかり掲出されています。

【写真 上(左)】 脱衣所

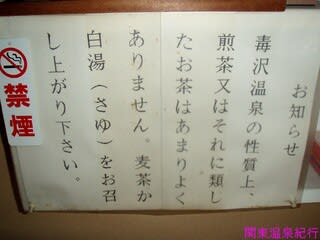

【写真 下(右)】 温泉利用掲示

飾り気のない浴場で、コンクリ造2人ほどの浴槽と、その横に飲泉用カランとそれを受けるポリ容器、すこし離れて洗い場カラン2。

女湯もシンメトリで同様の構成です。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

カラン2、シャワー・シャンプーあり。土曜13時で男女湯とも2人~独占でした。

飲用カランはおそらく源泉で、「飲用」表示はありませんでしたが、まわりにコップがいくつか置いてありました。

なお、休憩室には「毒沢温泉の性質上、煎茶又はそれに類したお茶はあまりよくありません。麦茶か白湯をお召し上がり下さい。」との注意書きがありました。

お茶のタンニンが鉄分の吸収を妨げるためと思われますが、それだけ飲泉するお客が多いのかもしれません。

【写真 上(左)】 飲用カラン

【写真 下(右)】 注意書き

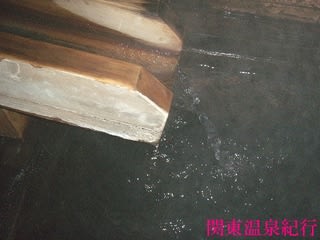

浴槽は、金属パイプの湯口からうす赤くにごったお湯を投入。槽内の注排湯は不明ですが、オーバーフローはなかったので、おそらく自然流下式の排湯では?

温泉利用掲示によると、「給湯は貯湯槽方式、加水なし、加温あり、殺菌剤使用なし」で加温かけ流しではないかと・・・。

【写真 上(左)】 浴槽の湯口パイプ

【写真 下(右)】 湯口パイプからの注入

浴槽のパイプはうすにごり、飲用カランはほぼ透明だったので、加温による懸濁があるかもしれません。

なお、これは「神乃湯」でも不思議に思ったのですが、毒沢鉱泉の泉温はわずかに2.0℃。

飲用カランは冷たいですが2.0℃ということはないので、どこかで弱加温しているのかもしれません。

ほぼ適温のお湯は、赤茶色のにごり湯で透明度は数㎝。湯中には酸化鉄と思われる若干の赤茶の浮遊物が舞っています。

金属パイプからの注湯の味不明。湯面ではよわく金気のなまった臭いがします。

キシキシとギシギシが入り交じる特徴ある湯ざわり。

【写真 上(左)】 湯色

【写真 下(右)】 内床の排湯口

あたたまりの強いお湯で、飲用カランの水浴びがすこぶる快感。

泉質じたいのレベルはかなり高いと思いますが、浴槽のお湯にややなまりを感じるのは残念。

飲用カランの水はすばらしいものです。

ほぼ透明で強レモン味+甘味+収斂味、よわく焦げ臭を感じ、pH2.6の酸性明礬泉の質感豊か。

これを無為に流してしまうのはもったいない気も・・・。

容器ではなく小浴槽に流し込めば、極上の源泉水風呂ができそうな感じがしました。

【写真 上(左)】 飲用カランの源泉

【写真 下(右)】 飲用カランと洗い場

なお、浴槽の金属パイプの上にはふたつのカランがあり、私のメモには「右のカランにはレモン収斂味あるが、洗い場カランよりよわい」とありました。(左のカランは記載なし)

正直、浴槽のお湯のレベルは「神乃湯」の源泉槽には及ばないと思いますが、料金は安いし渋い雰囲気を味わえるし、温泉好きならば一度は攻めてみてもいいような感じがしました。

〔 後記 〕

諏訪大社下社春宮から砥川沿いに星が丘源湯、毒沢鉱泉、六峰源湯(六峰温泉)と並び、星が丘源湯は未湯ですが、六峰温泉もかなりの名湯でした。

しかし、六峰温泉は2010年3月をもってすでに閉館しています。(→ 入湯レポ)

信州にはこのような小規模な名湯がいくつも点在しています。

このコロナ禍を乗り切って、なんとか継続してほしいものです。

----------------------------------------

茶色の濃い濁り湯とインパクトのある味から、”成分濃厚なお湯”のイメージがありますが、成分濃度自体はそれほど濃いものではありません。

特徴のある泉質の成因は、「硫化鉱物の酸化溶解」+「有機的メカニズム」による低温酸性泉(やませみさんの「温泉の科学」参照)かと思われます。

〔 源泉名:毒沢鉱泉 〕 <H10.1.5分析>

含鉄(Ⅱ)-Al-硫酸塩冷鉱泉 2.0℃、pH=2.6、7.5L/min自然湧出、成分総計=2273mg/kg

H^+=2.5 (10.27)、Na^+=5.0mg/kg (0.91mval%)、Mg^2+=31.7 (10.81)、Ca^2+=7.4、Al^3+=120.0 (55.27)、Fe^2+=132.4 (19.64)、Fe^3+=5.6、Cl^-=1.5 (0.17)、HSO_4^-=92.7、SO_4^2-=1107 (95.59)

陽イオン計=307.2 (24.14mval)、陰イオン計=1202 (24.11mval)、メタけい酸=96.3、遊離炭酸=666.6 <H10.1.5分析> (源泉名:毒沢鉱泉)

〔 2021/06/26UP (2007/08入湯) 〕

※ このレポは2007/08入湯時のものです。

【 BGM 】

■ 夢の途中(LIVE) - KOKIA

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 小瀬温泉 「小瀬パークホテル」 【閉館】

小瀬温泉 「小瀬パークホテル」 【閉館】

小瀬温泉 「小瀬パークホテル」 【閉館】住 所 :長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2126

電 話 :0267-42-3611 (閉館。営業時のデータ)

時 間 :10:00~17:00(事前予約制) / 日帰り入浴は夏期不可 (同上)

料 金 :700円 (同上)

この施設は現在閉館しており現存しません。またまた超古いレポ(10年越し(~~; )で申し訳ないですが、メモや写真が残っているので記録の意味でUPします。

旧軽井沢と北軽・鬼押出し方面を結ぶ白糸ハイランドウェイは沿道に白糸の滝などの観光スポットを擁する有料道路です。この道路のなかほど、旧軽から4kmほど入ったところに軽井沢の名湯としてふるくから温泉好きを魅了した小瀬温泉があります。

ここには本家の「小瀬温泉ホテル」と「小瀬パークホテル」の2軒の温泉宿がありました。

そのうち「小瀬パークホテル」は閉館し、現在、「アンシェントホテル浅間軽井沢」として営業しています。「アンシェントホテル」は改装オープンか新築オープンかわかりませんが、2011年7月オープンの情報があるので、当然閉館はそれより前ということになります。

(「アンシェントホテル」のWebによると、経営は㈱小瀬パークホテルのようで、経営主体の変更はないようです。)

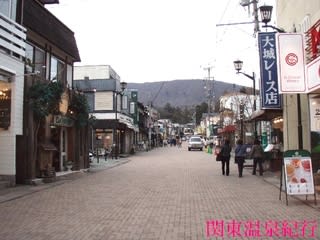

【写真 上(左)】 白糸の滝

【写真 下(右)】 旧軽

日帰り不可の「小瀬温泉ホテル」は固定客メインで敷居が高く、「小瀬パークホテル」もハイシーズン日帰り不可の予約制ということで、この名湯にはなかなか入る機会がありませんでしたが、2007年4月ついに入湯の機会を得ました。

なお、ここは閉館数年前から日帰り入浴休止していたとの情報もあり、ほとんどラストチャンスだった可能性があります。

アクセスに白糸ハイランドウェイの通行料をとられたのは痛いところ。でも白糸の滝も見たし北軽から旧軽まで抜けたので、まあよしとすべきか。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 庭

土曜でしたが、午前中にTELして予約OK。

日帰り入浴に制約が多いので高ピーな対応を警戒するも、予想に反してTEL・現地の対応ともにとても丁寧で好感のもてるもの。上品な女将さんの応対もいただきました。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 館内

小ぶりながら重厚な雰囲気を漂わせるホテルです。

浴場は階段をおりた階下にあります。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 脱衣所

男湯はやや暗めでこもり気味ながら落ちついた浴場。女湯の方が明るい雰囲気のようです。

窓際に石枠鉄平石敷側面タイル4~5人くらいの内湯をシンプルに配置しています。

カラン5、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。(カランも温泉かも)

土曜13時で終始独占でした。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

石灰華的なイガイガ付きの岩の湯口から15L/minほどを投入し、槽内注吸湯なしの潤沢ななオーバーフローは、お湯の感じからしても文句なくかけ流しでしょう。

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯の湯口

かなり熱めのお湯はやや青味を帯びた?透明で、浮遊物なし。湯中の指先がよわく青白に発光しています。

よわい芒硝臭が浴室に足を踏み入れたときから香っています。湯面ではこれにかすかな樹脂系アブラ臭が加わります。味はよわい芒硝味。

【写真 上(左)】 カランも温泉?

【写真 下(右)】 浴場まで伸びる源泉ライン

湯ざわりはデリケートで、ツルすべとよわいキシキシが拮抗しています。浴後は肌に弾性がついてしっとり落ちつく硫酸塩泉系美人の湯。

熱湯ということもありますが、お湯の鮮度がいいためか、はたまた硫酸塩成分が効いてかかなりつよいあたたまり感があります。(タイプとしては重曹泉型ですが、硫酸塩泉系の特徴をつよめに感じました。)

やわらかく奥のふかい含蓄のあるお湯で、出たくなくなるような後曳き感とおだやかに温もる充実した浴後感があります。

泉質的な個性はさしてつよくはないものの、独特な質感を備えたお湯で、さすがに軽井沢の名湯と名を馳せただけのことはあります。

【写真 上(左)】 窓側から男湯

【写真 下(右)】 潤沢なオーバーフロー

「小瀬パークホテル」は湯元の「小瀬温泉ホテル」からの引き湯で、同じ源泉をつかっていました。軽井沢温泉物語というサイトによると、「小瀬パークホテル」の経営者は「小瀬温泉ホテル」オーナーと親戚関係にあったそうで、それもあって引き湯が可能だったのかもしれません。

なお、現在の「アンシェントホテル浅間軽井沢」は温泉を使用していないようで、その理由については、長野県環境審議会 温泉審査部会議事録に記録されています。

また、この資料によると平成26年12月現在「小瀬温泉ホテル」は3本の源泉を所有していて、1号泉の湧出量は平成16年度90L/min→平成25年度60L/min、2号泉の湧出量は平成16年度100L/min→平成25年度30.5L/minと減少傾向にあり、3号泉は休止中との事。

湯量の減少のほかにもいろいろと大人の事情があるようで、デリケートな状況のようです。

ただ、同資料には「小瀬温泉1号泉とパークホテル水井戸は類似性があり、かつ2号泉及び3号泉と区別でき、小瀬温泉1号泉とパークホテル水井戸は同じ起源に由来すると考えられます。」との記載があるので、もし「アンシェントホテル浅間軽井沢」の浴槽でこのパークホテル水井戸水を使用しているのであれば、湯づかいはともかく小瀬温泉1号泉に近い泉質のお湯に入れる可能性はあるということになります。

このお湯は泊まりでじっくり味わいたいもので、長らく「小瀬温泉ホテル」の宿泊を目論んでいますが未だに果たせていません。

かつてはほとんどが常連個人客で占められていたといわれるこの名宿も、いまではじゃらんでも予約できるようになりました。時代の流れには逆らえないのかもしれません。

〔 源泉名:小瀬温泉 〕 <H3.7.26分析>

単純温泉(Na-HCO3型) 46.0℃、pH=7.8、湧出量不明、成分総計=562.4mg/kg

Na^+=82.2mg/kg (67.67mval%)、Mg^2+=7.6 (11.91)、Ca^2+=16.8 (15.88)

Cl^-=22.3 (11.98)、SO_4^2-=17.3 (6.84)、HCO_3^-=260.0 (80.99)

陽イオン計=115.5 (5.29mval)、陰イオン計=299.8 (5.26mval)、メタけい酸=108.9、メタほう酸=14.2、遊離炭酸=24.2

〔 館内掲示 〕

天然温泉「清廉の湯」ご案内

(前略)当ホテルの温泉は、源泉摂氏五十二.五度のやわらかく透明な弱アルカリ泉の大変良質な天然温泉です。おつかいいただきますと、お肌がつややかにシンから温まり、健康と美容に最適です。

温泉は豊富に湧き出ており、一切循環いたしておりません。お飲みになりますと尚効果がございますので、ご利用くださいませ。(後略)

〔 2017/01/31UP (2007/04入湯) 〕

E138.36.55.810N36.23.7.690

(現在はアンシェントホテル浅間軽井沢)

【 BGM 】

L'Aquila - John Tesh

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 信州不動温泉 「さぎり荘」

信州不動温泉 「さぎり荘」

信州不動温泉 「さぎり荘」住 所 :長野県長野市信州新町日原西300-1 (旧 上水内郡信州新町)

電 話 :026-264-2103

時 間 :10:00~21:00(薦事前確認)

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (ながの観光Net)

■ 紹介ページ (信濃毎日新聞社)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

「幻のサフォーク」といわれる極上の地元産羊肉を味わえることで知られる公共系施設が日帰り対応するもの。

犀川に沿って長野と松本を結ぶR19沿いにいくつか点在する自家源泉の一軒宿のひとつ。

入母屋づくり風の落ちついた建物で、建物前の看板には「狭霧荘」とありました。犀川の川霧からの命名かもしれません。

また、建物左手には源泉由来の不動明王像が鎮座しています。

着いたときは玄関前にバスが停まっていたので、周辺からバスで集客しているのかもしれません。

【写真 上(左)】 狭霧荘

【写真 下(右)】 送迎バス

【写真 上(左)】 看板&エントランス

【写真 下(右)】 浴場入口

館内は公共系施設らしく、よくメンテされています。

廊下のおく、奥が男湯、手前が女湯でした。

脱衣所は広く、水色鉄扉のロッカーがやや無粋ながらつかい勝手のいいもの。

【写真 上(左)】 あかるい浴室

【写真 下(右)】 窓の外に露天ができそうな空間

窓の広いあかるい浴室に赤みかげ石枠タイル貼10人ほどの内湯がひとつ。内湯の1/3ほどはやや浅めになっています。

窓の外に露天をつくれそうな空間があるものの、露天はありません。

かなりの規模の宿泊施設なので、露天は欲しいところか・・・。

カラン7、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

日曜14時で6人~独占。名物のサフォーク料理は11:00~15:00/17:00~21:00に日帰りでも楽しめるので、この時間帯は日帰り客も増えるかと思います。(とくに昼)

壁面に埋め込まれた大ぶりの赤みかげ石の湯口からの投入+熱湯の側面注入で、別に湯口よこの壁から突き出た竹樋から冷たい源泉を少量投入しています。

竹樋の上に「この源泉は飲用に適していません。」との注意書きがあり、竹樋内に出ている白い硫黄系の湯の花や、水の質感からしても間違いなく源泉とみました。

底面吸湯でオーバーフローなし。

ほぼ適温~ややぬるめのお湯は、ごくうすく翠がかって浮遊物なし。湯中の指先がごくわずかに青白く発光しています。

味不明ではっきりとした消毒臭を感じます。特別な湯ざわりはなく、やや硬い感じの循環湯によくあるものですが、硫酸塩を含んでいるためか、それなりの温まり感はあります。

【写真 上(左)】 湯口まわり

【写真 下(右)】 硫黄の析出がでた源泉湯口

これだけだと温泉好きは「な~んだ・・・」で終わってしまうところです。

ところが、竹樋から大切そうに注がれる冷たい源泉の質がただごとではありません。

たまご芒硝味+弱苦味に例えようのない味が加わる複雑な味、しっかりとしたしぶ焦げイオウ臭。

手のひらで受けて確かめた感じからすると、おそらく明瞭なとろみと硫黄泉特有のスルスルとした湯ざわりがあると思います。

これは素晴らしい源泉で、温泉好きとしてはなんとしても源泉水風呂に入りたいところですが、5.17L/mim自然湧出ではむずかしいところか。

浴槽では循環量が多く、この源泉の真価が発揮されているとは思えませんが、温泉好きならこの冷たい源泉に触れるだけでも価値があるかも。

東京からだと遠く行きにくいこのあたりは、冷鉱泉メインながらひとクセある源泉が続くエリアで、休日1,000円高速時代(2009.3~2011.6)に集中的に責めましたが、未湯の源泉もまだまだ残しています。

でも、↓の厳しすぎる現実を考えると再攻略はむずかしいところ。(これは、他のエリアも同様です。)

高速料金は4月からの消費税増税を受けた料金値上げに加え、各種割引制度が一挙に廃止になったうえに、マイレージのポイント還元率も引き下げられました。

実質的な大幅値上げです。(→こちらに、利用者視点からわかりやすくまとめられています。)

どこかの政党のように「高速料金無料化」とまでは言わないものの、せめて、従前の割引制度は残しておいて欲しかった。

なお、レジャー客に恩恵の深かった地方部の休日特別割引(土日・祝日)も、7月以降は50%割引から30%割引に削減(実質値上げ)される予定です。

温泉地への深刻な影響が懸念されます。

〔 源泉名:不動温泉 日原源泉 〕 <H16.10.4分析>

含硫黄-Na・Mg・Ca-硫酸塩・炭酸水素塩冷鉱泉 19.5℃、pH=7.74、5.17L/mim自然湧出・約1km引湯、成分総計=1207mg/kg

Na^+=188.6mg/kg (52.91*mval%)、Mg^2+=44.4 (23.56*)、Ca^2+=69.9 (22.50*)、Fe^2+=1.0

Cl^-=20.7 (3.71*)、HS^-=13.6、SO_4^2-=458.3 (60.70*)、HCO_3^-=314.3 (32.77*)

陽イオン計=307.93* (15.50*mval)、陰イオン計=807.56* (15.72*mval)、メタけい酸=58.7、遊離炭酸=26.9、硫化水素=3.1

※面白い泉質なので、筆者にてmval%などを概算してみました。小数点処理等考慮していないので概数です。(*印)

<温泉利用掲示>(公式Webより)

常時加温、湯量不足を補うため、20%加水。

〔 公式Webより(源泉について) 〕

●起源 不動温泉の源泉(日原源泉)は、さぎり荘脇を流れる当信(たにしな)川を1km溯ったところにある、景勝地「不動滝」の基からこんこんと湧き出しています。

源泉の真上には、不動明王が祭られているところから、「不動の湯」として、大昔から親しまれていました。

●昭和 昭和初期には、地元橋木地区の皆さんにより、源泉近くに山小屋が立てられ、番人を置いて管理しました。 当時は、万病に効く薬湯として地元はもちろん近郷の人々に親しまれてきました。 しかし、ある事情により、昭和35年ごろに中止となってしまいました。 それ以来、地元の有志の若者たちがなんとかこの地に温泉宿泊地にし、信州新町を発展させようと願っていました。

その願いが叶い、昭和45年4月一念発起、ボランティアで現在のさぎり荘の位置までパイプにより、この源泉を誘引したのです。

■ブランドグルメ (観光協会公式Webなどを参考)

〔 信州新町のサフォーク(ジンギスカン) 〕

もともと信州新町ではめん羊の飼育が盛んで、戦前からジンギスカン料理が名物として知られていました。めん羊の飼育は次第に減少したものの、昭和57年に肉めん羊種のサフォークを導入、町営牧場で盛んに飼育され、町の名物として親しまれるようになりました。本州有数のジンギスカンの本場として、近年とみにその名声が高まっているようです。

〔 2014/05/18UP (2011/06入湯) 〕

E137.57.45.563N36.31.36.639

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 穴沢温泉 「松茸山荘別館・東山館」

穴沢温泉 「松茸山荘別館・東山館」

穴沢温泉 「松茸山荘別館・東山館」住 所 :長野県松本市穴沢756 (旧 東筑摩郡四賀村)

電 話 :0263-64-3993

時 間 :10:00~20:30(閉館21:00) / 月1日不定休

料 金 :450円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶトラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (信州公共の宿連絡協議会)

■ 紹介ページ (信州日帰り温泉紀行/信濃毎日新聞社)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

信州屈指の松茸の産地として知られる旧 四賀村にある3セク運営の公共系施設。

以前は四賀村営で「アンシャンテ四賀・東山館」という名前でしたが、四賀村が松本市に編入されは現在は、第三セクターの「四賀村づくり株式会社」に経営が引き継がれ、「松茸山荘別館・東山館」に改称されています。

本館の「松茸山荘」とは徒歩2分の距離で、どちらかに宿泊すると両方の浴場に入れます。

2館の源泉は異なり、両方とも入りましたが、ここでは穴沢2号泉をつかう「松茸山荘別館・東山館」のみレポします。

【写真 上(左)】 エントランスサイン

【写真 下(右)】 マット

観光地でもない地味なエリアなのに、想定外に立派な宿泊施設でびっくり。

14部屋しかなく、タイミングがあれば希少なブランド松茸「四賀まつたけ」が食べられるのですから、なるほど人気が高いのもうなづけます。

【写真 上(左)】 ロビー

【写真 下(右)】 浴場へのアプローチ

フロントで受付し、階段で2階の浴場へ。廊下の奥、手前が男湯、奥が女湯でした。

脱衣所はシックなウッディ仕上げでゆったりしたもの。

【写真 上(左)】 男湯・「美男の湯」入口

【写真 下(右)】 女湯・「美人の湯」入口

浴場は露天はないものの広い窓と高い天井の質感あるもの。手前に空の浴槽(打たせ湯?)と窓側に内湯があります。

カラン7位、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

平日時で18時で独占でした。

【写真 上(左)】 ウッドシックな脱衣所

【写真 下(右)】 空の浴槽

内湯は赤みかげ石枠伊豆石貼で12人程度、ふっぷりふかめで入り心地のいい浴槽です。内床も伊豆石風石貼りで豪華。浴槽フチのところどころは石灰華でコーティングされています。

【写真 上(左)】 析出

【写真 下(右)】 オーバーフロー

赤褐色に変色した伊豆石の湯口から湯温が変動するお湯を大量に投入し、かなりの量をオーバーフロー。別に熱湯側面注入と底面吸湯があります。

投入湯はぬるいとき湯の香がつよまるので、このときは非加温源泉の量が増えているかもしれません。

全体にお湯に鮮度感があり、入っていてきもちがいいです。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 浴槽

やや熱めのお湯は、うすく茶色がかって灰色の浮遊物をうかべています。

湯口でマッチを擦ったときのような独特な湯の香、明瞭な重層塩味+よわい苦味。色味や味臭からしてイオウと金気は入っているかと。

【写真 上(左)】 湯口-1

【写真 下(右)】 湯口-2

オイリーさを感じる強烈なツルすべととろみがあり、この前に、ツルすべで名を馳せる豊科温泉「湯多里 山の神」(入湯済未レポ)に入りましたが、ツルすべはこれをはるかに凌駕しています。

これまで入った関東周辺のお湯では新潟・塩沢の大沢山温泉 「幽谷荘」、福島・いわきの「鹿の湯鉱泉」と並ぶ3大ツル(ヌル)すべ湯ではないかと…。

【写真 上(左)】 湯色

【写真 下(右)】 湯口&湯色

あたたまりはかなりつよいですが、熱の抜けよくすっきりとした浴後感がでるのはさすがに重曹泉か。

重炭酸土類を純重曹が押さえ込んでいて、これにイオウや金気が乗るすこぶる複雑なイメージのお湯で、あまり例がなくこれは通ごのみか。

泉温37℃?。空の浴槽を源泉槽にでもしたら名湯に数えられそうな、そんなポテンシャルを感じた1湯で、このあたりでは、西条温泉「とくら」(入湯済未レポ)とともに、キャラの立ったお湯ではないでしょうか。

〔 源泉名:穴沢温泉2号泉 〕 <H3.6.24分析>

Na-炭酸水素塩温泉 37℃?、pH・湧出量不明(1,230m掘削揚湯)、成分総計他不明

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:あり 塩素消毒:あり

〔 館内掲示 〕

当温泉の源泉は、地下1,230メートルの深層から汲み上げております。(深層水:37℃)

ポンプ調整の際、沈殿した温泉成分(茶褐色、または暗緑色)が流出する場合がありますが、有害なものではございません。また、源泉の調整は随時行っておりますのでご理解下さいます様御願申し上げます。

■ブランドグルメ

〔 四賀まつたけ 〕

長野県上小地域から東筑摩地域にかけてはわが国有数の松茸の産地として知られています。

なかでも旧四賀村の松茸は、その質の高さから食通のあいだで高い評価を得ています。

その品質のうらづけとして、味のよい松茸を育むという赤松の林が多いこと、土質が松茸の生育に適していることなどがあげられています。

旧四賀村(現松本市)には、ずばり「松茸山荘」という公共の宿があって、所有の松茸山で採れるブランド松茸を賞味することができます。

〔 2014/01/13UP (2010/11入湯) 〕

E138.0.22.081N36.19.41.819

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 安代温泉 「安代館」

安代温泉 「安代館」

安代温泉 「安代館」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町安代温泉(山ノ内町大字平穏2305)

電 話 :0269-33-2541

時 間 :要事前確認

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (ぐるなびトラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (長野の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (信州湯田中温泉観光協会)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

湯田中渋温泉郷のひとつ安代(あんだい)温泉は、湯田中温泉と渋温泉の中間にある比較的地味な湯場です。

ここは共同浴場(安代大湯)のすぐとなりにある明治三十五年創業、全11室の老舗和風宿で、日帰り入浴も受け付けています。

【写真 上(左)】 安代館&おくに安代大湯

【写真 下(右)】 安代大湯

安代温泉と渋温泉の区切りははっきりしませんが、渋は「九湯めぐり」の最下手(安代温泉側)にあたる三番湯「綿の湯」あたりまではにぎわいもあるものの、それより下手にあたる安代の温泉街はめっきり人通りが減り、しっとりと落ち着いたたたずまいをみせています。

各部屋の縁側に赤い欄干をめぐらせた面白い外観。玄関よこの篆書体の扁額が時代を感じさせます。

平日の昼間に突入したのでダメもとでしたが、こころよく入浴OK。しかも貸切で入れました。

おそらく高温源泉を常時かけ流しているとみられ、このあたりの贅沢さはさすがに湯田中渋温泉郷の老舗。

【写真 上(左)】 篆書体の扁額

【写真 下(右)】 帳場まわり

帳場まわりはやや雑然としていますが、清掃はきき、なんとなくい心地のよさそうなお宿。

女将さん?の対応も好感度の高いものでした。

【写真 上(左)】 風呂の案内板

【写真 下(右)】 「龍宮風呂」へのアプローチ

階段を上って2階に「龍宮風呂」と「古代風呂」というふたつの浴場があり、この日は左手おくの「龍宮風呂」に貸切で入れました。(昼間は「龍宮風呂」が男湯で夕食後交替なので、宿泊すると両方入れるよう。)

なお、「古代風呂」へは赤い太鼓橋を渡っての面白いアプローチとのことですが、当日は確認しませんでした。

【写真 上(左)】 「龍宮風呂」入口

【写真 下(右)】 脱衣所

「龍宮風呂」へのアプローチに橋はないものの、天井がゆるやかにカーブを描いたりしていて個性的。ご当主は普請道楽だったのかも・・・。

(写真は、この時間男湯のはずの「龍宮風呂」前に「ご婦人風呂」の看板が出されています。)

【写真 上(左)】 大浴場「龍宮風呂」

【写真 下(右)】 龍宮風呂

やや暗めのこぢんまりとした浴室。

水色タイル貼黒みかげ石縁の変形くじら型浴槽で、浴槽から円柱が立ち上がっている面白い意匠。大きさは7-8人で、たっぷりふかめですこぶる入り心地のいいもの。

内床もタイル貼でなかなか味わいがあります。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 潤沢なオーバーフロー

タイル貼の窓側壁から突き出た石の湯口から熱湯を投入し潤沢なオーバーフロー。槽内注排湯は確認できなかったので文句なくかけ流しかと。

湯口まわりには石膏の析出。他に水を投入しているパイプもあったかと思いますが、湯口そばではほぼ希釈なしの源泉が楽しめます。

カラン3(温泉かも)、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。桶はもちろんケロリン桶です。

平日12時で貸切。

【写真 上(左)】 カランも温泉

【写真 下(右)】 ケロリン桶

ややぬるめ(湯口そばではほぼ適温)のお湯は、海草のような茶色の湯の花を浮かべ、湯中の指先がよわく青白に発光しています。

芒硝石膏弱味に甘い石膏臭。

硫酸塩泉系のきしきしにとろみを交えたすこぶる入りごこちのいいお湯ながら、しっかりとした力感と温まりがあって浴感は充分。

浴後はほどよい湯づかれ感があり、肌がしっとり落ちつきます。

【写真 上(左)】 反対側から

【写真 下(右)】 析出&湯色

際立った個性はないものの、どっしり安定感のあるお湯で、「なるほどこういうのが湯治向きのお湯か・・・」と妙に納得。

イオウや鉄分を含み、見た目、浴感ともに華やかな渋温泉にくらべて地味なイメージのお湯ながら(どちらかというと湯田中のお湯に近い)、含蓄あるお湯で、渋九湯めぐりのあとなどに味わうと、意外にそのよさがわかるかもしれません。

〔 源泉名:共益会11号ボーリング 〕 <H14.7.31分析>

Na-塩化物・硫酸塩温泉 93.0℃、pH=8.3、湧出量不明、成分総計=1608.6mg/kg

Na^+=416.8mg/kg (80.51mval%)、Ca^2+=65.6 (14.52)

Cl^-=547.6 (70.06)、HS^-=0.8、SO_4^2-=264.3 (24.94)、HCO_3^-=23.6、CO_3^2-=17.2

陽イオン計=525.3 (22.52mval)、陰イオン計=857.5 (22.05mval)、メタけい酸=150.7、メタほう酸=73.4

※「安代大湯」の外壁に掲げられていた分析書と同一の源泉です。

〔 2013/08/11UP (2011/03入湯) 〕

E138.25.52.577N36.43.56.587&ZM=11

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 志賀山温泉 「ホテルベルグ」

志賀山温泉 「ホテルベルグ」

志賀山温泉 「ホテルベルグ」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町志賀高原ジャイアント(山ノ内町大字平穏7148)

電 話 :0269-34-2003

時 間 :要事前確認

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶトラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (インフォメーション山ノ内)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

志賀高原には温泉をつかうお宿がたくさんあって、しかもかなりのお宿が日帰り入浴を受け入れていることは意外に知られていません。

ただ、メインのウィンターシーズンはたいてい日帰り不可になるのと、その他のシーズンでもお湯を入れていなかったりするので、その入浴難易度はかなり高いものがあります。

とくに、夏場の志賀高原の日帰り入浴は事前確認必須。

入浴客はおろか宿泊客さえいないことがあり、お湯を入れていないことがあるからです。(いくら呼んでも宿の人がでてこない(いない)場合もけっこうある。)

そのかわりタイミングよく入れたときはたいてい独占状態となり、高原の涼気のなかで状態のいいお湯を堪能できる快適な湯浴みとなります。

【写真 上(左)】 琵琶池

【写真 下(右)】 泉源?のひとつ

ここは日帰り可と不可の情報が入り乱れていて未湯のままでしたが、河原小屋入口あたりからTELすると「今お湯張り中だけどもう少しでたまるのでこれからならOK」との返事だったのでこれ幸いと突入。

【写真 上(左)】 ジャイアントスキー場

【写真 下(右)】 浴場入口

志賀高原のなかでも難コースとして知られるジャイアントスキー場、西館山スキー場、ブナ平ゲレンデなどのベースとなるのが河原小屋地区で、ここではいくつかの源泉が開発されています。

源泉名には”河原小屋”の名がつけられ、かつては河原小屋温泉と呼ばれていましたが、いまは志賀山温泉と称されています。

冬場はゲレンデジャンクションとして賑わう河原小屋もグリーンシーズンは人影もまばら。

ゲレンデ下にかたまってあるお宿のうちジャイアント寄りの上手にある欧風ロッヂ系建物は志賀高原によくあるタイプ。

館内はスキー宿らしく全体にゆったりとしていて、メンテがいきとどいている感じ。

【写真 上(左)】 女湯

【写真 下(右)】 女湯の湯口

事前TELしたのですぐに受付OK。スタッフ(女将さん?)の対応はとても親切なものでした。

食堂を抜けて階段をのぼると右手手前に男湯、おくが女湯です。

オフシーズンの日曜午後ということもあって、終始独占状態での入湯となりました。

脱衣所はまーまー広く、実用的な木棚の脱衣棚が湯宿的。

浴場はかなり広くて、手前左手にサウナ(当日は稼働なし)、右手に小浴槽(タイル造)とおくに大浴槽という構成。

窓は広く、開けると一面の林で高原の涼気が流れ込んできて快適です。

【写真 上(左)】 空の小浴槽

【写真 下(右)】 しっかりケロリン桶

カラン8、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

日曜15時で独占。

小浴槽はお湯が入っていなかったので、大浴槽のレポです。

タイル貼10人以上のゆったりとした浴槽。

岩組みに仕込まれたパイプからおそらく非希釈源泉と思われる高温のお湯を投入。別に右手手前から冷却水のラインが引きこまれていて、湯口上部で混合されています。

この冷却水の量は手前のバルブで調整できますが、完全に止めることはできません。

湯口まわりは灰白色のイオウの湯の花が盛大にでています。

【写真 上(左)】 湯の花バリバリの湯口

【写真 下(右)】 源泉と水を混合

槽内排湯はみあたらず、ちょうどお湯張りがおわるタイミングだったらしく、しばらくするとオーバーフローがはじまり、以降途絶えることはありませんでした。

お湯の感じからしても、加水はあるもののかけ流しかと思います。

【写真 上(左)】 男湯の浴槽

【写真 下(右)】 相当量のオーバーフロー

ほぼ適温のお湯は、透明度60cmほどの乳白色にごり湯で、灰白の湯の花が舞っています。

イオウ系のたまご味+山の硫黄泉によくある”味のない味”。しぶ焦げイオウ臭+ラムネ臭の泉質のよさを感じさせる湯の香。

硫黄泉特有のスルスルとした湯ざわりに硫酸塩泉系のきしきしが乗る入りごたえのある浴感が楽しめます。

あたたまりはさして強くなく、さっぱりとした感じですが、個人的にこういうのは好み。

想定外のしっかりとしたイオウ気にびっくり。志賀山温泉にはこれまでも入ったことがありますが、ここまでのお湯ははじめて。

総イオウはなんと30mg/kgオーバー。このイオウ気とにごり加減は、志賀高原では熊の湯、硯川に次ぐものかと思います。

【写真 上(左)】 硫化対策か?カランに白いコーティング

【写真 下(右)】 案内掲示

お宿の人の話によると、河原小屋には何本かの源泉があって、これまでに幾度か使用源泉が変わっている。

いまは大浴槽にイオウのつよい源泉をつかい、小浴槽には単純温泉を入れている(今日は入れていないが・・・)。

大浴槽のは湯の花がすごいのでメンテがたいへんだとも。

かつて手こずったジャイアントゲレンデの話をすると、このところ大分斜面を削っているので、以前よりはかなり滑りやすくなっているとのこと。

日帰りの入浴難易度は高そうですが、タイミングよく入れれば本格的硫黄泉を楽しめる実力派の一湯だと思います。

〔 源泉名:河原小屋新源湯 〕 <H21.12.14分析>

単純硫黄温泉(硫化水素型)(Na-Cl・SO4型) 86.5℃*、pH=5.87(試験)、134L/min(掘削揚湯)、溶存物質=401.3mg/kg

Na^+=66.5mg/kg (71.72mval%)、Ca^2+=13.8 (17.12)、Fe^2+=0.09

Cl^-=83.7 (58.**)、HS^-=2.7、SO_4^2-=48.3 (24.**)、HCO_3^-=34.90 (14.**)*

陽イオン計=93.4 (4.03mval)、陰イオン計=170.* (4.0*mval)、メタけい酸=122.2、メタほう酸=14.6、遊離炭酸=83.6、硫化水素=34.1

※泉温はH7.1.24分析値。陰イオン関連数値は分析書画像不鮮明につき、誤記の可能性あり。

読みとれた陰イオン値より筆者にてmval%値を概算したところ、小数点位レベルで差異が生じていますが、大きな差はでていないので参考データとして掲載します。

〔 2013/04/07UP (2012/09入湯) 〕

E138.30.2.846N36.43.2.047

【 BGM 】

声質がとってもいいです。それに難曲なのに負けてない。(daisy×daisy(MiKA))

RAM WIRE 「ほどく」ダイジェスト

なに? この粒ぞろいの曲たち・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 田沢温泉 「ますや旅館」

田沢温泉 「ますや旅館」

田沢温泉 「ますや旅館」住 所 :長野県小県郡青木村田沢温泉

電 話 :0268-49-2001

時 間 :10:00~20:00頃(要事前確認)

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (長野の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

上田から西に約14km、青木平も奥まった十観山のふところ湯川沿いに田沢温泉があります。

その開湯は奈良時代、役の行者によると伝えられるほどの古湯です。

酒天童子退治の坂田公時(金時)を産んだ山姥が浸かったお湯といわれ、古くから”子宝の湯”として名を馳せて、「子持ちの湯」「はらみ湯」「有乳湯」などとも呼ばれていました。乳の出のすくない婦人は27日、子のない婦人は37日で効果があらわれるとも。

近くには子安地蔵尊が祀られた薬師堂があります。

【写真 上(左)】 田沢温泉入口

【写真 下(右)】 田沢温泉の路地

海鼠壁の土蔵、石畳に木塀、細い坂道の両側に、湯宿や共同湯が軒をならべます。

数軒の宿はいずれも歴史を感じさせるしっとり落ちついたつくりで、とくに「ますや旅館」は明治期築の高楼(櫓)造りが連なって奥行きのあるフォルムを描き出しています。

また、高台にあるこの湯場は眺望がよく、とくに楼閣をもつますやからの眺めは見事。

島崎藤村は「千曲川のスケッチ」のなかで『升屋といふは眺望の好い温泉宿だ。湯川の流れる音が聞こえる楼上で・・・』とその眺望を描写しています。

(無名時代の藤村が泊まった「藤村の間」が三階にあり、彼が使った机、茶だんすなどが現存しています。)

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 玄関

「有乳湯」の裏手にPがありますが車は手前の共同Pに停めた方がベター。

帳場よこに掲げられた「鐵道省御指定旅舘」という金文字の看板が古い歴史を物語っています。

【写真 上(左)】 歴史を物語る看板

【写真 下(右)】 風情あふれる廊下

建物はさすがに古さを感じさせますが手入れが行きとどき、磨きこまれて黒光りする廊下、ぎしぎしと音をたてる階段など風趣あふれるもの。

縁側の床が傾いたりしていますがそれも風情のうちか (^^;

ちなみにここは、文化庁指定、登録有形文化財にも指定されています。

松坂慶子さんが主演した、1998年公開の映画「卓球温泉」の舞台となった宿としても知られています。

【写真 上(左)】 風格ある建物

【写真 下(右)】 男湯の内湯

建物のいちばん端にある浴場は男女別。他に貸切風呂がふたつあります。

内湯(黒みかげ石枠タイル貼5-6人)と露天(岩枠鉄平石貼4-5人)。

広すぎず狭すぎず、こぢんまりとまとまったいい浴場です。

【写真 上(左)】 男湯の露天

【写真 下(右)】 真っ黒に硫化したカラン

カラン5、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

カランはイオウで真っ黒に硫化しています。

かなり熱めの内湯は、コップの置いてある石の湯口から25L/minほど投入で、槽内注排湯はなく全量を浴槽端の上面排湯口からの流し出し。

【写真 上(左)】 男湯内湯の湯口

【写真 下(右)】 男湯露天の湯口

ぬるめの露天は、岩から突き出た竹の湯口から10L/min強、もうひとつの竹の湯口からぬるめの非加熱源泉と思われるお湯を8L/minほど投入。

槽内注排湯なく全量オーバーフローはかけ流しでしょう。

かすかに白濁したお湯は、たまご味で甘いイオウ臭にアニスか桜餅のような甘い香りをプラスしたような感じで、「有乳湯」よりはなやいだ湯の香。

適度なヌルすべとつつみ込まれるようなやわらかな湯ざわりのあるいいお湯です。

このお湯はやはり長湯でじっくりと味わうたぐいのもので、過加温気味の内湯よりはぬるめの露天の方が気に入りました。

【写真 上(左)】 女湯

【写真 下(右)】 女湯の露天

土曜日で1泊2食8,000円也(税・サ別)で泊まりましたが、食事もそこそこで佐久名物の鯉の洗いも出ました。

予想に反して若いカップルの泊まり客が多いのには驚きました。

年季の入った木造の建家は風とおしよく、この日は暖かだったからよかったものの、寒波のときなど猛烈に寒そう。

でも、古きゆかしき日本の宿といった風情をもち、温泉好きならば一度は泊まってみる価値のあるお宿かと思います。

〔 源泉名:田沢温泉2号と3号の混合泉 〕 <H14.10.11分析>

単純硫黄温泉(Na-Cl型) 39.8℃、pH=9.4、湧出量不明、成分総計=231.6mg/kg

Na^+=58.6mg/kg (91.21mval%)、Ca^2+=4.3 (7.51)

Cl^-=37.9 (37.66)、HS^-=8.4 (8.80)、SO_4^2-=21.6 (15.84)、HCO_3^-=28.1 (16.19)、CO_3^2-=16.2 (19.01)

陽イオン計=64.0 (2.80mval)、陰イオン計=114.2 (2.84mval)、メタけい酸=53.3、硫化水素=0.04

*「駐車場で掘削湧出した」(やませみさん情報)という3号泉が混合使用されています。

○ 元レポは「みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」でもご紹介いただいています。

■ブランドグルメ

〔 青木村のきのこ 〕

信州の山あい青木村ではきのこの栽培が盛んで、「しいたけ、えのきたけ、まいたけ、エリンギは、品質と香りのよさで高い評判を得て」(村公式HPより)いるそうです。

青木村ふるさと振興会で企画している「ふるさと便」でも主役はきのこです。

あたりは松茸の名産地で、「道の駅 あおき」では季節になるとコムソウ・シモフリ・クリタケなどの地きのこも売られるようです。

〔 2013/01/29内容補強のうえUP (2004/02入湯) 〕

E138.6.29.986N36.21.58.502

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)住 所 :長野県下高井郡山ノ内町平穏

電 話 :0269-33-2921 (渋温泉旅館組合)

時 間 :6:00~22:00 (渋温泉の宿の宿泊者のみ可)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

〔現地掲示より〕(信玄竈風呂)

武田信玄の隠れ湯で、川中島の合戦で傷を負った将兵を癒した故事に因んで湯治に利用されている浴場です。「かま風呂」は和式サウナ風呂で、美容と健康に効果が有り、ダイエットにも最適です。

--------------------------------------------------------

〔現地掲示より〕(温泉寺)

本尊は釈迦如来 鎌倉期、京東福寺の虎関師錬が草庵を営み里人に温泉の効能を教えた。

室町期、僧節香徳忠により曹洞宗として中興された。

戦国期、武田信玄より寺領を安堵され本堂を整備した。以来信玄公を開基とする。

江戸期には、真田家の庇護を受け隆興した。

開山以来七百余年間、現住職で二十六代を数える。

現本堂は明治三十八年再建された。

--------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 案内サイン

【写真 下(右)】 アプローチ

温泉街の山手に鎮座する温泉寺境内にあり、「番外薬湯」として位置づけられていたお湯。

温泉街はずれのこのあたりまでくると、観光客のすがたもまばらでのんびりとした雰囲気がただよっています。

禅寺らしくすがすがしい温泉寺境内にひっそりとたたずんでいます。

【写真 上(左)】 温泉寺

【写真 下(右)】 境内

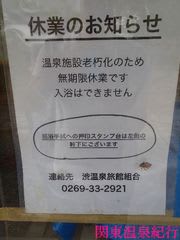

ここは、以前、宿泊者以外も入浴できましたが、2012年秋現在で「温泉施設老朽化のため無期限休業です 入浴はできません」(現地掲示、スタンプ捺印は可)とあり、入湯できなくなっています。

(ここは未湯として残してしまいレポできず残念無念。)

【写真 上(左)】 休業のお知らせ

【写真 下(右)】 左下の角判が竈風呂のスタンプ

案内板の効能「美容と健康に効果が有り、ダイエットにも最適」は外湯のなかでいちばんインパクトがありそな気もしますが・・・(笑)

【写真 上(左)】 のぼり

【写真 下(右)】 扁額

その替わりとしてか、温泉寺下に武田菱をかたどった足湯「休足処 信玄」が設置されています。

「休足処 信玄」の4つの菱のそれぞれ湯温がちがい、好みの場所で楽しむことができます。べつに歩行浴ゾーンもあります。

お湯については、急いでいたのと足湯ということもありよくわかりませんでした(^^;)

ただ、かけ流しだとは思います。(分析書はみあたらず)

【写真 上(左)】 足湯「休足処 信玄」

【写真 下(右)】 武田菱をかたどった浴槽

これで渋外湯めぐり編はようやく完結です。

宿泊した宿(御宿 多喜本、ホテル西正、金喜ホテル)と日帰り湯「石の湯」は稿をあらためてレポします。

さすがに外湯めぐりの本場、渋。期待にたがわない充実した湯めぐりを堪能できます。

ただ、ここのポイントは体力と時間。

東京方面からだと、アプローチ途中に松代(加賀井)、温湯、おぶせ、箱山などの名だたる名湯、まわりには、角間、上林、湯田中、安代など湯田中渋温泉郷の各湯をきら星のごとくちりばめ、ちと足を伸ばせばこれまた温泉マニア垂涎の高山温泉郷。

野猿が待つ地獄谷も外すワケにはいかず、志賀高原越えルートをとれば、熊ノ湯、万座に草津、そして六合、吾妻のすぐれものたち・・・。

温泉好きならとても渋だけで済むハズがありません。

その状況下で九湯の湯めぐり+宿泊宿1湯をこなすので、ミニマムでも1泊2日で15湯くらいは攻めることになります。

なので、できれば他に1泊は加えてじっくりとまわりたいところ。(ホントのところ2泊でもとても”じっくり”とはいかないが・・・)

渋の外湯めぐりに行き帰りの名湯がそれぞれ彩りを添えて、思い出ぶかい湯探訪になるかと思います。

〔 2012/10/22UP (2002/11・2009/01・2012/09入湯) 〕

E138.26.18.691N36.43.48.018

【 BGM 】

〔 INDEX 〕

■ 渋温泉 (プロローグ)

■ 渋温泉 「一番湯 初湯」

■ 渋温泉 「二番湯 笹の湯」

■ 渋温泉 「三番湯 綿の湯」

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

■ 渋温泉 「高薬師」

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋温泉 「高薬師」

渋温泉 「高薬師」

渋温泉 「高薬師」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町平穏

電 話 :0269-33-2921 (渋温泉旅館組合)

時 間 :6:00~22:00 (渋温泉の宿の宿泊者のみ可)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

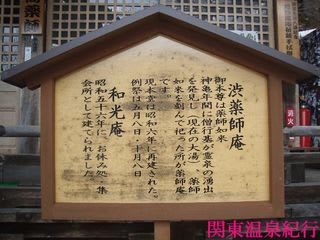

〔現地掲示より〕

神亀年間に僧行基が霊泉の湧出しているのを発見し(現在の大湯)、温泉の効能が有ることを知らせる為に薬師如来を刻んで祀ったところが薬師庵です。毎年五月八日・十月八日には、温泉祭り(行基祭)が盛大に行われています。七日前夜祭

(現本堂は昭和六年に再建された。)

--------------------------------------------------------

渋温泉の外湯九番を廻ったあと、高薬師(薬師庵とも)にお参りしご朱印を受けると満願成就です。

結願湯「渋大湯」の対面にある急な石段(七十八段あるそう)をのぼっての参詣です。

【写真 上(左)】 足湯「のふとまる」

【写真 下(右)】 足湯の湯色

【写真 上(左)】 足湯の湯口&湯色

【写真 下(右)】 温泉で赤茶に染まった道祖神

湯めぐり後に、参道の対面に祀られる和合道祖神にお参りし、よこの足湯「のふとまる」で一服するのもいいかも。

ちなみに足湯「のふとまる」は、現地掲示によると大湯と同じ源泉です。

【写真 上(左)】 和合道祖神

【写真 下(右)】 同

大湯で長湯したりするとかなり応える急な石段を一段一段のぼっていくと、途中から重厚な唐破風の向拝を備えた寺院造りの本堂がみえてきます。

【写真 上(左)】 登り口

【写真 下(右)】 三地蔵尊

【写真 上(左)】 急な石段

【写真 下(右)】 もうすこし・・・

開湯伝承のスーパースター行基が勧請されたと伝わる本尊は、温泉地とゆかりのふかい薬師如来です。

-----------------------------------

薬師如来は、人間の病苦や苦悩を癒す十二の誓願をたてられた如来で、薬師瑠璃光如来、大医王仏ともよばれます。左右に日光・月光菩薩を従えた三尊形式や十二神将とよばれる眷属を配します。密教の両界曼荼羅には描かれませんが、胎蔵大日如来や金剛界の阿閦如来と同体とする説があります。かつての湯場は病を癒す場であり、人間の病苦や苦悩を癒す薬師如来が信仰されたことは自然ななり行きだったと思われます。

-----------------------------------

(→詳細は、コラム「神仏と温泉」を・・・)

【写真 上(左)】 なぜか信楽焼のたぬき

【写真 下(右)】 扁額

【写真 上(左)】 堂々たる寺院建築

【写真 下(右)】 銘板

本堂右手の授印所で満願成就のスタンプを捺します。

漢数字をかたどった九湯の印とちがい、大判丸印で「信州渋温泉 高薬師」とあり、中央に捺印すると手拭いがびしっと締まります。

【写真 上(左)】 結願の授印所

【写真 下(右)】 高薬師から温泉街

参詣を終え振りかえると眼下に渋の温泉街。左手にはタイミングによっては休憩もできる和光庵。

このあたりの流れはさすがに外湯めぐりの渋。文句のつけようがありません。

すべてに入湯できなくても、各湯をめぐり手拭いにスタンプを捺せばなんとなくご利益がありそう。

階段のぼりお薬師さまにお参りすれば、だれでもにっこり達成感。

温泉マニアはもちろん、湯なれていないお客でもそれぞれに”外湯めぐり”を楽しめるのが渋温泉の魅力だと思います。

〔 2012/10/22UP (2002/11・2009/01・2012/09入湯) 〕

E138.26.11.039N36.43.54.735

〔 INDEX 〕

■ 渋温泉 (プロローグ)

■ 渋温泉 「一番湯 初湯」

■ 渋温泉 「二番湯 笹の湯」

■ 渋温泉 「三番湯 綿の湯」

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

■ 渋温泉 「高薬師」

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町平穏

電 話 :0269-33-2921 (渋温泉旅館組合)

時 間 :6:00~22:00 (渋温泉の宿の宿泊者のみ可)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

〔現地掲示より〕

渋温泉を代表する天下の名湯で、高僧行基により発見された霊泉です。巡浴祈願の最後に入浴し、それから薬師庵に登り薬師如来に心を込めてお参りしていただきます。万病に効くと云われておりますが、特に神経痛・リウマチ等に効く事で有名です。

また、源泉(地下にあります)の湯気を利用した蒸し風呂もお楽しみいただけます。屋上には同じ源泉の足湯もございます。

--------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 女湯入口

ついに九番結願湯「渋大湯」です。

名実ともに渋を代表する外湯で、渋温泉の中心にどっしりと腰を据えています。

渋高薬師参道の対面に祀られる和合道祖神と足湯「のふとまる」をはさんで上手が男湯、下手が女湯です。

湯屋をはさんで男女湯の入口がべつべつになっているのは渋の外湯ではここだけです。

ただ、浴場は上部開放の仕切り板で距てられているだけなので声はとおります。

仕切り越しに連れ合いと湯上がりのタイミングをやりとりしている様など、いかにも湯場らしい風情があります。

【写真 上(左)】 のぼり

【写真 下(右)】 暖簾

なんといっても人気のお湯で、いつも賑わいをみせています。

外湯めぐりをはなかばあきらめている宿泊客もさすがにここだけは入るらしく、とくに週末の夕方など相当に混みあいます。

また、結願湯を泊まりの翌朝に持ち越す客も多いようで、朝もけっこう混んでいます。

狙い目は泊まり客がチェックアウトする10時から昼くらいまでかな・・・。

泊まり客夕食中の19時くらいも意外に空いています。

【写真 上(左)】 案内板

【写真 下(右)】 結願湯です

湯屋に向けて下っていくつくりもここだけのもの。これは地下に源泉があり、それに湯屋のグランドレベルをあわせたためでしょう。

【写真 下(右)】 外壁に掲げられた川柳

【写真 下(右)】 脱衣所

わりあいに広い脱衣所はさすがに大湯らしいもの。

脱衣所脇に地下の源泉の余熱を利用した「不老長寿蒸し風呂」がありますが、じっくり入ったことがないので(^^;)、コメントは省略。

【写真 上(左)】 蒸し風呂

【写真 下(右)】 浴場

浴場も九湯中もっとも広いものですが、半地下にあるためかいささか採光がよわくやや暗め。

湯気抜きも大がかりではなく、客の出入りの激しい時間はややこもり気味に。

【写真 上(左)】 湯気抜き

【写真 下(右)】 夜の浴場

総木づくり(男女湯の仕切り壁はガラスブロック)の浴場に木づくりの湯船はさすがに大湯らしい風格を備えています。

湯船は、おくに熱湯槽4人、手前に適温槽4-5人のふたつがとなりあってお湯の行き来があります。(源泉をおくの熱湯槽に注いで、木板の下から適温槽に流し込んでいる。)

湯温はタイミングにより変化しますが、手前の方が常にぬるめです。

【写真 上(左)】 おくの熱湯槽

【写真 下(右)】 手前の適温槽

木の湯槽から引かれた木樋の湯口から相当量の源泉を投入でオーバーフローのかけ流し。

お湯の投入は熱湯槽サイドだけとみられ、鮮度感は熱湯槽のほうが高いです。

両槽の境に冷水カランがありますが、ふつう常識的な湯温に保たれているので、出されていることはあまりありません。

お湯は、タイミングにより若干のイメージのちがいはありますがだいたいこんなところです。

緑色を帯びた茶褐色透明度50cmほどのにごり湯で、にごりは九湯のなかでもっともつよいもの。

状態がいいと透明度と緑色度が上がり、状態がよくないと赤味がつよまり金サビ気を帯びたまたーりとしたお湯になります。

2012年入湯時は混雑時でも以前より状態がよかったような気がするので、お湯の投入量を増やしているかもしれません。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯色&湯口

芒硝味をベースとした金気だし味、金気貝汁臭+焦げ臭。

硫酸塩のきしきしと金気のぎしぎしとメタけい酸のとろみと弱酸性系の染み入り感が入り混じる複雑な湯ざわり。

湯色からすると重炭酸土類泉的なイメージがありますが、重炭酸土類泉特有の重厚なあたたまり感はなく、すっきりと熱が抜けていくような感覚があってあまりほてりません。

このあたりは低pH(=弱酸性)がきいているような気がしますがどうでしょうか・・・。

輪郭のくっきりとしたいかにも温泉らしい浴感で、「ここのお湯いいね~。ほんと温泉ってゆ~感じ」という温泉女子(笑)の声を仕切り越しに何度かきいたことがあります。

分析スペック上、イオウ系成分はあらわれていませんが、明瞭な焦げ臭からするとイオウ分がでていると思います。

弱酸性、金気、イオウ、硫酸塩、土類(Ca)と、渋の特徴を総ざらえするようなイメージのお湯はさすがに〆の結願湯。

【写真 上(左)】 緑がかった好調時の湯色

【写真 下(右)】 夜の大湯まわり

渋温泉公式HPによると「古くから湯治場として賑わったこの温泉地のシンボル『大湯』の直下にこの源泉はあります。地下にもぐるとそこにはたたみ四畳ほどの四角く掘られた大穴で、湧き出したお湯が満々と溜まっています。」とあり、この浴場が泉源の真上に位置していることがわかります。

圧倒的なお湯の質感もそれによるところ大かと・・・。

渋温泉を代表する人気絶大なお湯で、マニア的心情からすると注文のひとつもつけたくなるところですが(笑)、圧倒的なお湯の存在感のまえに素直に感服している自分に気づきます。

「どれか一湯!」と問われたら、やはり渋大湯を推してしまうのだと思います。

それにしても七番「七操の湯」から九番結願「渋大湯」と終盤に向けて一気に盛り上げてくる心憎い仕掛けは、さすがに外湯めぐりの王者の貫禄。

後半のお湯のインパクトの強さに前半のお湯の記憶が飛んでしまい、またぞろ湯めぐり目的で泊まってしまうという、温泉マニアにとっては蟻地獄的な温泉地であります。

※2012年9月現在掲示

〔 源泉名:渋大湯 〕 <H17.12.22分析>

Na・Ca-硫酸塩・塩化物温泉 59.6℃、pH=4.5、湧出量記載なし、総計=1263mg/kg

Na^+=227.0mg/kg (58.29mval%)、Ca^2+=112.1 (33.02)、Al^3+=1.1、Fe^2+=4.2

Cl^-=280.4 (47.71)、SO_4^2-=409.4 (51.39)、HCO_3^-==2.4、HS^-=記載なし

陽イオン計=373.2 (16.93mval)、陰イオン計=697.3 (16.58mval)、メタけい酸=136.4、メタほう酸=36.1、遊離炭酸=20.1、硫化水素=記載なし

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 源泉かけ流し(放流式) 消毒:殺菌剤は入れてません

〔 2012/10/21UP (2002/11・2009/01・2012/09入湯) 〕

E138.26.10.460N36.43.53.309

〔 INDEX 〕

■ 渋温泉 (プロローグ)

■ 渋温泉 「一番湯 初湯」

■ 渋温泉 「二番湯 笹の湯」

■ 渋温泉 「三番湯 綿の湯」

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

■ 渋温泉 「高薬師」

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町平穏

電 話 :0269-33-2921 (渋温泉旅館組合)

時 間 :6:00~22:00 (渋温泉の宿の宿泊者のみ可)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

〔現地掲示より〕

源泉は、裏山の神明山から湧き出し、昔は滝の様な打たせ湯で疲れを癒した所から命名されています。婦人病に良く効き、子宝にも恵まれるお湯だと云うことから、「子宝の湯」とも呼ばれ親しまれています。

--------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 高薬師前から

【写真 下(右)】 外観

【写真 上(左)】 夜の外観

【写真 下(右)】 案内板

風情あふれる「つばたや」前のクランクをまがるとすぐにある外湯。

名前もたたずまいもどことなく湯宿温泉の「小滝の湯」を彷彿とさせるもの。

【写真 上(左)】 のぼり

【写真 下(右)】 扁額

脱衣所は狭いですが、ガラス越しに浴場がみえるのでさほど閉塞感はありません。

ただ、扉を開けてのぞいたイメージはえらく窮屈なので、「狭いからやめた」という湯めぐり客も多いのでは?

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 浴場

浴場もこぢんまりとしたもので、木の内床に木づくり5-6人の浴槽は、湯口の位置こそちがうものの、六番「目洗の湯」とイメージがかぶります。

スペースは狭めながら、おくの内床部分でトドになれるので意外におちついてゆったり入れます。

女湯との仕切り、ピンクのタイル壁にガラスブロックが填め込まれていて、ここがこの浴場の個性か。

【写真 上(左)】 夜の浴場

【写真 下(右)】 ガラスブロック

天井を見上げると中段の明かりとりと上段高くに湯気抜きを配した複雑な意匠。

ただ、どちらも前面配置で高さがあるので、採光がよわく浴場はやや暗めです。

【写真 上(左)】 複雑な意匠

【写真 下(右)】 湯気抜き

↑のとおり敬遠する客がいるし、結願湯が目の前に迫ってきているためか、長湯する湯めぐり客はすくなく、たいてい熱湯でいいコンディションが保たれています。

木の湯槽から引かれた木樋の湯口から熱湯を投入し、オーバーフローのかけ流し。

木づくりふかめの浴槽はすこぶる入りごこちのいいものです。

お湯はうすく青緑茶色のにごりを帯びてうす茶の浮遊物を浮かべています。

弱芒硝塩味をベースに弱金気だし味と微酸味がまじる成分の複雑さを感じさせる味。

金気系貝汁臭とイオウを感じる焦げ臭が明瞭に香ります。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯色

硫酸塩泉系のきしきしに鉄泉系のぎしぎし、さらにしっかりしたとろみも感じられます。

とろみは渋の外湯のなかではいちばんつよいような気がしました。

渋外湯の源泉はたいていメタけい酸を100mg/kgオーバーで含んでいるのに、意外ととろみが前面にでてきていません。

最初からとろみに慣れてしまうのか、これまた渋の源泉固有の特性によるものかは不明です。

激しく熱湯だし濃度感もしっかり感じるのに、ふーっとからだの力が抜けていくような解脱系の浴感はいったいどうしたことでしょう。

それでいてどことなく凄みを感じるのは、うらで効いている弱酸性のシワザか?

非常に複雑なイメージのお湯で、個人的には九番「大湯」、七番「七操の湯」とならんで好きなお湯です。

渋の外湯めぐりは七番「七操の湯」から八番のこのお湯にかけて、イオウ気から金気、中性から弱酸性へと大きく転換します。

この七番と八番のあざやかなコントラストが外湯めぐりの大きなポイントになっているのだと思います。

浴場もお湯もどちらかというとプロ仕様ですが、入りごこちのいい湯船でどっぷりと渋の名湯を味わいたいところです。

※2012年9月現在掲示

〔 源泉名:神明滝の湯 〕 <H17.12.22分析>

Na・Ca-硫酸塩・塩化物温泉 58.3℃、pH=4.8、湧出量記載なし、総計=1186mg/kg

Na^+=216.8mg/kg (59.88mval%)、Ca^2+=108.1 (32.64)、Al^3+=0.4、Fe^2+=0.6

Cl^-=262.8 (47.74)、SO_4^2-=381.9 (51.22)、HS^-=記載なし

陽イオン計=348.0 (16.75mval)、陰イオン計=653.3 (16.52mval)、メタけい酸=130.3、メタほう酸=34.9、遊離炭酸=19.2、硫化水素=記載なし

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 循環:なし 消毒:なし

〔 2012/10/16UP (2002/11・2009/01・2012/09入湯) 〕

E138.26.11.907N36.43.53.062

【 BGM 】

〔 INDEX 〕

■ 渋温泉 (プロローグ)

■ 渋温泉 「一番湯 初湯」

■ 渋温泉 「二番湯 笹の湯」

■ 渋温泉 「三番湯 綿の湯」

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

■ 渋温泉 「高薬師」

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

渋温泉 「七番湯 七操の湯」

渋温泉 「七番湯 七操の湯」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町平穏

電 話 :0269-33-2921 (渋温泉旅館組合)

時 間 :6:00~22:00 (渋温泉の宿の宿泊者のみ可)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

〔現地掲示より〕

非常に古い時代に開設されたこの浴場は、最初は温泉が七本の滝となって湯船に流れ落ちていたと云う事です。また七つの病気に効く。とか、七回入れば病が全快する。などと云われており、「七操の湯」と呼ばれているようです。

--------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 周辺

【写真 下(右)】 夜の外観

【写真 上(左)】 暖簾

【写真 下(右)】 洗濯場

六番「目洗の湯」のすぐ下手にある歴史ある外湯。

案内板にはかつて滝湯として注がれていたとのこと。

六番「目洗の湯」、八番「神明滝の湯」もかつて滝湯だったようで、湯温を下げるために共通して滝湯の手法がとられていたのかもしれません。

【写真 上(左)】 のぼり

【写真 下(右)】 扁額

ここも「目洗の湯」に劣らぬ味のあるつくりで、扉の上の欄間に掲げられた扁額がよくきいています。

【写真 上(左)】 案内板

【写真 下(右)】 脱衣所

脱衣所はわりにあたらしめ。

浴場は石タイルの内床、白タイルの壁面にみかげ石枠水色タイル貼3-4人の湯船がすりつけられています。

つくりは三番「綿の湯」に似ていますが、木の壁面がきいているので「綿の湯」ほどハードなイメージはありません。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 湯気抜き

ちなみに、外湯めぐりも終盤、このあたりまでくるとこれまでの浴場と似たようなやつがでてきて、渋の外湯めぐり名物(笑)、デジャヴというかシンクロ現象に悩まされることになります。

湯めぐり後に一気にメモをしたためるときなど、これでワケがわからなくなることも・・・。

湯気抜きがよく効いて、こもりはほとんどなく快適な浴場。

隅に設えられた三角形の石の湯口から投入してかけ流し。パスカル方式の排湯もあったかと。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯船

うすく翠がかったお湯にクリーム色と灰色と黒の羽毛状の湯の花を盛大に浮かべ、湯底にも沈殿しています。

ただ、タイミングによっては湯の花がほとんどないときもあります。

湯の花がほとんどなかったのは、鮮度がとくにいいときと、なまり気味のときです。

これも筆者の勝手な憶測ですが、鮮度がいいときは湯の花が出る間がなく、なまり気味のときは撹拌により湯の花がくずれてしまったためではないかと・・・。

じっさい、なまり気味のときは湯の花のくずれのためか、うすいにごりを帯びています。

2012年、夕方入ったときはなまり気味で、どうも納得いかずに翌朝再攻略したのですが、鮮度よく湯の花はほとんどありませんでした。

このように状態変化がはげしく、かつ、泉質的に好きなお湯なので、渋外湯でいちばん回数入っているお湯だと思います。

【写真 上(左)】 湯色

【写真 下(右)】 湯底にたまる湯の花

ほこほことしたイオウ泉系の味に渋特有のゴムっぽいイオウ臭。(シンプルなしぶ焦げイオウ臭のときもある。)うらで芒硝味臭が効いている感じも。

ツルすべとイオウ泉系のスルスルがいりまじる湯ざわり。

渋外湯のなかではもっともイオウがよく表現されているお湯でわかりやすく、湯の花が多くて視覚的にも楽しめるのでイオウ泉好きにはたまらないのでは?

じっさい、温泉好きの人気も高いお湯です。

これだけイオウ気を感じるのに、分析スペック上はイオウ系成分がでていません。

総じて渋のお湯は、イオウ気を感じるわりにイオウ系成分がすくない(というか、ほとんどでていない)ですが、これが鮮度のよさ(自然湧出)によるものか、はたまた渋の源泉固有の特性によるものかは不明。

SO_4^2-=414.0mg/kgという堂々たる硫酸塩泉でもあるので、当然ながらバックでその特性がきいていて、それが浴感に奥行きをもたらしているのだと思います。

鮮度がいいときはきれいなうす翠色の湯色と水硫イオン系イオウ泉特有のキレに硫酸塩泉の豊饒な浴感をあわせて楽しめる、渋外湯でも屈指の名湯だと思います。

※2012年9月現在掲示

〔 源泉名:七操の湯 〕 <H18.6.23分析>

Na・Ca-硫酸塩・塩化物温泉 50.9℃、pH=7.5、湧出量記載なし(自然湧出)、総計=1342mg/kg

Na^+=298.5mg/kg (47.44mval%)、Ca^2+=135.5 (37.91)、Al^3+=0.05、Fe^2+=0.06

Cl^-=350.7 (59.88)、SO_4^2-=414.0 (48.56)、HS^-=-

陽イオン計=395.5 (17.84mval)、陰イオン計=753.2 (17.75mval)、メタけい酸=143.6、メタほう酸=42.4、遊離炭酸=6.4、硫化水素=-

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 源泉かけ流し(放流式) 消毒:殺菌剤は入れてません

〔 2012/10/16UP (2002/11・2009/01・2012/09入湯) 〕

E138.26.13.962N36.43.52.028

〔 INDEX 〕

■ 渋温泉 (プロローグ)

■ 渋温泉 「一番湯 初湯」

■ 渋温泉 「二番湯 笹の湯」

■ 渋温泉 「三番湯 綿の湯」

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

■ 渋温泉 「高薬師」

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

渋温泉 「六番湯 目洗の湯」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町平穏

電 話 :0269-33-2921 (渋温泉旅館組合)

時 間 :6:00~22:00 (渋温泉の宿の宿泊者のみ可)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

〔現地掲示より〕

その昔、目を洗って眼病を癒した、と云われている事から命名されています。

温泉が、滝の様に湯船に落ちていた頃は、滝の湯とも呼ばれていました。また、肌がきれいになる事から「美人の湯」とも呼ばれています。

--------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 周辺

【写真 下(右)】 外観

メイン通りに戻っていよいよ後半、六番「目洗の湯」です。

このお湯以降、九番結願湯「大湯」まで自家源泉がつづきます。

ここは温泉寺山門のすこし下の道幅が広くなっているところ、四番、五番と路地裏的な立地だったので、よけいにすっきり広々とした感じが強いです。

温泉街のはずれにあるためか、人通りはすくなく、夜は暗めです。

【写真 上(左)】 夜の正面

【写真 下(右)】 案内板

【写真 上(左)】 のぼり

【写真 下(右)】 扁額

非常にバランスのとれた建物。上部の湯気抜きと前の赤い消火栓がきいて絵になります。

脱衣所は狭めながら木の感覚がやわらかく雰囲気があります。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 掃除中の浴槽

磨き揚げられた木の内床に総木づくり6-7人の比較的大ぶりな湯船。

渋の外湯は湯船の二面が壁面にすり付けられているものが多いですが、ここは奥が空いているのでゆったりした感じ。

奥側の湯口からお湯がしずかに注ぎ込まれているのもおくゆかしくて好感。

【写真 上(左)】 湯気抜き

【写真 下(右)】 タイル壁のうえに高窓

湯口そばに座って見上げると、大ぶりで無骨な湯気抜きや壁の高窓がいい味を出しています。

高天井でこもりなく、落ちついた雰囲気があって好きな外湯のひとつです。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 湯口

木の湯槽から突き出た木樋の湯口から、渋の外湯のなかではわりに温めの源泉を投入。

ただ、温めといっても当然熱く、仕切り板&木樋の横の切欠から内床に源泉を逃して温度調整しています。

【写真 上(左)】 湯口まわり

【写真 下(右)】 木樋から逃がされる源泉

わずかに白濁したお湯にはクリーム&うす茶の羽毛状の湯の花が少量舞い、湯底にも沈殿しています。

湯中の指先がよわく青白に発光していたかな?。

よわい芒硝塩味、イオウ系ゴム臭ないし、よわいしぶ焦げイオウ臭にうらで弱芒硝臭がきいているかも。

きしきしよりツルすべ(イオウのスルスルもあるかもしれぬ)が卓越する湯ざわりやわらかなやさしいお湯で、五番「松の湯」が攻めてくる系の力づよいお湯だったのでほっとします。

弱酸性的な肌に染み入るような力感はさほど感じず、ここの分析スペックpH=7.6は浴感にちかいものかと思います。

【写真 上(左)】 湯の花

【写真 下(右)】 脱衣所方向

ただ、単におとなしいお湯かというとけっしてそんなことはなく、なにか奧ぶかいものも秘めているような非常にデリケートなお湯で、マニア的むずかしさからすると二番「笹の湯」と双璧かも・・・。

イメージ的にはつぎの七番「七操の湯」のイオウをよわめてやさしくした感じかな。

お湯のコンディションは比較的安定していて、湯温も常識的(笑)なことが多いので、しみじみと味わえるいい外湯だと思います。

※2012年9月現在掲示

〔 源泉名:目洗の湯、ガニ沢の湯 〕 <H18.6.23分析>

Na・Ca-硫酸塩・塩化物温泉 52.5℃、pH=7.6、湧出量記載なし、総計=1133mg/kg

Na^+=189.2mg/kg (55.32mval%)、Ca^2+=115.6 (38.79)、Al^3+=0.02、Fe^2+=-

Cl^-=350.7 (59.88)、SO_4^2-=284.4 (35.84)、HS^-=-

陽イオン計=328.9 (14.88mval)、陰イオン計=634.3 (14.84mval)、メタけい酸=126.6、メタほう酸=34.4、遊離炭酸=7.7、硫化水素=-

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 源泉かけ流し(放流式) 消毒:殺菌剤は入れてません

〔 2012/10/13UP (2002/11・2009/01・2012/09入湯) 〕

E138.26.15.506N36.43.51.422

【 BGM 】

〔 INDEX 〕

■ 渋温泉 (プロローグ)

■ 渋温泉 「一番湯 初湯」

■ 渋温泉 「二番湯 笹の湯」

■ 渋温泉 「三番湯 綿の湯」

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

■ 渋温泉 「高薬師」

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

渋温泉 「五番湯 松の湯」

渋温泉 「五番湯 松の湯」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町平穏

電 話 :0269-33-2921 (渋温泉旅館組合)

時 間 :6:00~22:00 (渋温泉の宿の宿泊者のみ可)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

〔現地掲示より〕

竹の湯と相前後して完成したのがこの松の湯です。「あなたを待つ湯」などと昔の人は洒落て云っていたらしく、ここが集会所の役目を果たしていたようです。神経痛や病気の回復時に良い様で、湯の中で体を動かすと痛みが軽くなります。

--------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 夜の外観

ここも竹の湯と同じくメイン通りから一本横湯川よりの路地にある外湯で、四番「竹の湯」とペア的な存在。

地味な「竹の湯」にくらべ、路地がやや広くなった角地にある堂々とした湯屋で存在感を放っています。

案内板にも「ここが集会所の役目を果たしていたようです。」とあるように、裏路地ながらなんとなく人だまりができそうなところにあります。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

【写真 上(左)】 のぼり

【写真 下(右)】 扁額

熱湯とプロ仕様の浴場の前に(笑)、外湯全湯制覇をあきらめた客も、路地がかわって一念発起して入湯(笑)するためか、わりに混んでいます。

(案内にしたがって廻ってくると、ふつう四番「竹の湯」ではなく五番「松の湯」の前に出る。)

【写真 上(左)】 案内板

【写真 下(右)】 洗濯場

左右に男湯と女湯がわかれたつくりで、洗濯場がセンターにあります。

外観は大きく感じますが、脱衣所、浴場ともこぢんまり。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 浴場

脱衣所は新しく綺麗ですがいまいち風情に欠けるか。

天井中央に巨大な湯気抜きがあるものの、ややこもりがちの浴場です。

全体にグレー調でなんとなく無機質なイメージ。

【写真 上(左)】 湯気抜き

【写真 下(右)】 こまかなタイル内床時代

2012年に入湯したときは浴槽のお湯はかなり汲み出されて減っているのに、投入はすくなくお湯はなまり気味でした。

石タイル貼の内床に、みかげ石枠タイル貼3-4人くらいの浴槽。

2002年に入湯したときは内床は細かいタイル貼だったので改装をかけているようです。

浴場のあちこちに「松の湯」と書かれたケロリン桶が散乱していました。

【写真 上(左)】 ケロリン桶

【写真 下(右)】 夜の浴場

木の湯槽から突き出た木樋の湯口からゲキ熱湯を絞り投入し、このときはオーバーフローなしでしたがかけ流しです。

ここは投入湯量がすくないうえに、比較的混んでいるのでお湯はぬるめでなまり気味のことが多いです。

ただ、湯口の湯温は四番「竹の湯」とならんで九湯のうちもっとも熱いとみられるので、不用意に湯温調整用仕切り板を外して、そのままにするとたいへんなことになりそう。

湯口に寄り添うように引かれている水カランが、お湯の熱さを物語っています。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯口まわり

ここは2012年と2009年で大きなイメージのちがいがなかったので、まとめてレポします。

(というか2012年は、ぬるめでかなりなまっていたのでよくわからず(^^;;)。)

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 湯色

お湯はうすく緑黄色がかってうすにごり、湯の花はあまりありません。

よわいレモン味+α(ゲキ熱でよくわからず)、独特の薬臭いような酸っぱいような収斂臭とよわいしぶ焦げイオウ臭を感じます。(なまっているときはイオウの残留臭。)

どことなく無機質ながら迫りくるような妙な力感があって、泉質はちがうもののなぜか草津の万代鉱を思い起こしました。

ここは四番「竹の湯」と同じ分析書掲示(pH=7.6、イオウ系成分はでていない)でしたが、四番以上に酸性とイオウを感じました。

調子がいいときはイオウまじりの酸性泉イメージのキャラが際立ち、三番までのお湯とは明確に毛色がちがうので、外湯めぐりのいいアクセントになります。

ただ、ボーリングの混合泉ゆえか含蓄はさほど感じられず、名湯揃いの後半に向けての露払い的お湯のような感じもしています。

※2012年9月現在掲示

〔 源泉名:横湯第一ボーリング、横湯第二ボーリング、熱の湯) 〕 <H18.6.23分析>

Na・Ca-塩化物・硫酸塩温泉 70.5℃、pH=7.6、湧出量記載なし、総計=1272mg/kg

Na^+=250.0mg/kg (66.02mval%)、Ca^2+=92.9 (26.12)、Al^3+=0.05、Fe^2+=痕跡

Cl^-=350.7 (59.88)、SO_4^2-=284.4 (35.84)

陽イオン計=374.6 (16.46mval)、陰イオン計=676.1 (16.52mval)、メタけい酸=158.1、メタほう酸=58.2、遊離炭酸=4.2

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 源泉かけ流し(放流式) 消毒:殺菌剤は入れてません

〔 2012/10/13UP (2002/11・2009/01・2012/09入湯) 〕

E138.26.14.954N36.43.49.052

〔 INDEX 〕

■ 渋温泉 (プロローグ)

■ 渋温泉 「一番湯 初湯」

■ 渋温泉 「二番湯 笹の湯」

■ 渋温泉 「三番湯 綿の湯」

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

■ 渋温泉 「高薬師」

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

渋温泉 「四番湯 竹の湯」

渋温泉 「四番湯 竹の湯」住 所 :長野県下高井郡山ノ内町平穏

電 話 :0269-33-2921 (渋温泉旅館組合)

時 間 :6:00~22:00 (渋温泉の宿の宿泊者のみ可)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

〔現地掲示より〕

その昔、長い間の念願であった地獄谷からの引湯に成功した時、その快挙を祝福して当時の人々が松の湯と共に名付けました。慢性痛風にはゆっくり患部を温めると効果が有ります。しかしながら外湯に梅の湯が無いのはどうしてでしょう。

--------------------------------------------------------

【写真 上(左)】 「竹の湯」周辺

【写真 下(右)】 正面

一~三番のあるメイン通りから一本横湯川よりの路地にある、渋九湯のうちでもおそらくもっとも地味な外湯です。

【写真 上(左)】 下手からの外観

【写真 下(右)】 案内板

小規模な宿が並ぶ細い路地に、お宿に挟まれるようにしてひっそりとありますが、桟と格子を多用したファサードはなかなか芸の細かいものがあります。

【写真 上(左)】 のぼり

【写真 下(右)】 扁額

【写真 上(左)】 洗濯場

【写真 下(右)】 脱衣所

脱衣所は狭く、浴室も広くありません。

石タイルの内床に木造3-4人の浴槽。壁面はピンク色のタイルを回してその上が木の壁、女湯との仕切りはモルタル?仕上げとなっています。

素材が多彩すぎてなんとなくちぐはぐな感じも・・・。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 湯気抜き

ここの湯気抜きは天井中央ではなく、湯屋前面の上方に設えられた変則型です。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯口まわり

木の湯槽から突き出た木樋の湯口からゲキ熱湯を投入してオーバーフローのかけ流し。

ここは投入湯温が高いうえに比較的空いているのでお湯はゲキ熱のことが多いです。

(湯口のお湯は五番「松の湯」とならんで九湯のうちもっとも熱いとみられます。)

案内には「慢性痛風にはゆっくり患部を温めると効果が」とありますが、この湯温ではそれはなかなか至難の業かも・・・(笑)

【2012年】

お湯はゲキ熱でほぼ透明でわずかに白い浮遊物。芒硝塩味+αによわいしぶ焦げイオウ臭。

(前回感じられたゴム臭+焼けタイヤ臭は感知できず。)

硫酸塩泉系のきしきしにわすかに硫黄泉系のスルスルがまじるか?

熱湯だったので確信はもてませんが、弱酸性系の肌に染み入るような浴感もあったと思います。

今回は五番「松の湯」に近いイメージのお湯でしたが、五番のほうが酸性とイオウをはるかに明瞭に感じます。

【2009年】

やや熱めでほぼ無色透明のお湯にうす茶で細長い湯の花少量。

芒硝塩味+弱酸味+微たまご味?、ゴム臭+焼けタイヤ臭+酸っぱさを感じさせるような臭い。

このゴム臭+焼けタイヤ臭はかなり明瞭で、このときのメモには「この湯の香がここの個性では?」。

また、「この臭い(ゴム臭+焼けタイヤ臭)は、硫黄成分+αが弱酸性で反応したものではないか?」とも記されています。

硫酸塩泉系のきしきしに弱ツル。

焼けタイヤ臭のお湯はたいていそうですが、迫りくる迫力のイメージのお湯で到底長湯不可。

このときは五番「松の湯」とかなりちがうイメージのお湯でした。

「竹の湯」は、地獄谷からの引湯に成功したときに名づけられたとのことなので、以前から地獄谷引湯系の源泉をつかっていたとみられます。

そのわりに、2009年と2012年のお湯のイメージがちがうのは何故?

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 湯色

ここでつかっているのは、横湯第一ボーリング、横湯第二ボーリング、熱の湯の混合泉とみられます。

これが地獄谷からの引湯系源泉かは不明ですが、引湯だとすると三番「綿の湯」で推測したような理由があるのかもしれず、あるいは、以前分析書掲示がみあたらなかったので、使用源泉を変えているのかもしれません。

分析スペックはpH=7.6ですが、浴感的にはもっとpHが低いような感じがします。

2009年入湯時はかなり強烈なお湯でしたが、2012年時点ではなにか底知れぬような力感(たぶん弱酸性や明礬によるものだと思う)を感じる一~三番にくらべるといくぶん常識的(笑)な浴感のお湯かな?

そんなこともあって、熱湯ながら一息つけるお湯のようにも感じました。

※2012年9月現在掲示

〔 源泉名:横湯第一ボーリング、横湯第二ボーリング、熱の湯) 〕 <H18.6.23分析>

Na・Ca-塩化物・硫酸塩温泉 70.5℃、pH=7.6、湧出量記載なし、総計=1272mg/kg

Na^+=250.0mg/kg (66.02mval%)、Ca^2+=92.9 (26.12)、Al^3+=0.05、Fe^2+=痕跡

Cl^-=350.7 (59.88)、SO_4^2-=284.4 (35.84)

陽イオン計=374.6 (16.46mval)、陰イオン計=676.1 (16.52mval)、メタけい酸=158.1、メタほう酸=58.2、遊離炭酸=4.2

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 源泉かけ流し(放流式) 消毒:殺菌剤は入れてません

〔 2012/10/10UP (2002/11・2009/01・2012/09入湯) 〕

E138.26.13.521N36.43.50.040

【 BGM 】

〔 INDEX 〕

■ 渋温泉 (プロローグ)

■ 渋温泉 「一番湯 初湯」

■ 渋温泉 「二番湯 笹の湯」

■ 渋温泉 「三番湯 綿の湯」

■ 渋温泉 「四番湯 竹の湯」

■ 渋温泉 「五番湯 松の湯」

■ 渋温泉 「六番湯 目洗の湯」

■ 渋温泉 「七番湯 七操の湯」

■ 渋温泉 「八番湯 神明滝の湯」

■ 渋温泉 「九番湯(結願湯) 渋大湯」

■ 渋温泉 「高薬師」

■ 渋温泉 「番外薬湯 信玄竈風呂」 (エピローグ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |