関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 那須温泉 「町営那須いこいの家」

※ goo地図が2023年9月27日突如終了してしまったので、現在温泉記事の地図がすべて消失しています。

アクセスを多くいただいた記事から随時、Googleマップを載せるとともに、最新の営業状況を追記していきます。

なお、入湯時点の記録として残すため本文には極力手を加えず、原則UP日の更新はいたしませんが、この記事だけは更新します。)

-------------------------

2015-01-01 UP

那須温泉 「町営那須いこいの家」

那須温泉 「町営那須いこいの家」

住 所 :栃木県那須郡那須町大字湯本207-2

電 話 :0287-76-2342

時 間 :10:00~16:00(奨事前確認)

料 金 :700円(町外)

■ オフィシャルHP(那須町)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

-------------------------

2023/10/25 追記

那須町の公式Webからの情報です。

「令和4年度から「公共の宿那須いこいの家」は日帰り入浴施設として営業します。

多くの皆さんにご利用いただけるよう、営業時間等を見直しましたので、ぜひご利用ください。」

とのこと。

営業時間 :午前10時~午後6時

※営業時間を2時間延長しました。

休館日:毎週火曜日

料金:700円(町外)

-------------------------

昨年(2014年)入った数少ない湯めぐりのうちの1湯です。

那須高原ビジターセンターの下にある町営の宿泊施設が日帰り対応するもの。

那須の温泉の多くを制覇したのちも未湯のまま残っていて、流れ星さんのブログをみてながらく気になっていたのですが、今回、ようやく入湯となりました。

【写真 上(左)】 那須高原ビジターセンターの手前の道を右に入ります

【写真 下(右)】 アプローチのサイン

大丸方向へ向かう那須街道、殺生石を過ぎてしばらく行った那須高原ビジターセンターの手前の道を右に入り看板に従っていくと着きます。

隠れ家のような立地で、狙って行かないとまず到達できないと思います。

【写真 上(左)】 町営バスのバス停

【写真 下(右)】 エントランス

シックでどことなく威厳(笑)のある佇まい。日帰りはタイミング限定でむずかしいという情報もありましたが、事前に電話確認をとっていたので臆することなく突入。

フロントで受付簿に住所氏名を記入します。スタッフの方の対応はとても親切でした。

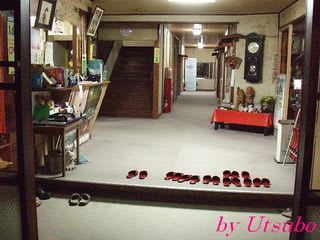

【写真 上(左)】 ロビー

【写真 下(右)】 すっきりとした館内

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 浴場へのアプローチ

フロント横がロビー、おくに休憩所もあります。

休憩所前の廊下おく、手前左手が男湯、おくの左手が女湯でした。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 女湯入口

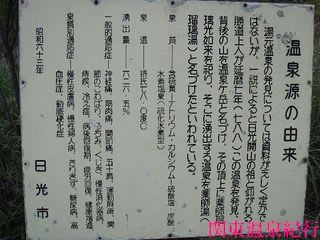

ここは2系統の源泉をつかっているという情報*があり、これの確認が今回のポイントでした。

浴場前に「7月8日以降、2か所の源泉を使用している影響で、温泉に濁り・沈殿物が出やすくなっています。」という掲示があり、分析書も2種類の掲示があったので、間違いなく2系統の源泉混合だと思います。(7/7以前は山楽源泉のみの使用だったかもしれぬ。)

*) 高温の山楽源泉を御用邸系統の低温泉混合で湯温調整している。(流れ星さんブログ)

掲示分析書のひとつは大丸の山楽No.1~15混合泉、もうひとつは那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)となっています。

山楽源泉は「月光館別館」で入ったことがありますが、後者ははじめて。(なお、御用邸の温泉については、後段にまとめます。)

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 掲示

脱衣所はこぢんまり。浴場入口脇に「この温泉は、御用邸と同じ源泉から直接引いているかけ流しのお風呂です。」とありました。

公共温泉、しかも御用邸ゆかり(?)ということもあってか、館内のメンテナンスはしっかりしたものでした。

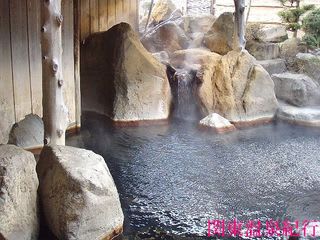

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 窓側から浴槽

浴室はさして明るくはなく展望もありませんが、どこか格調高く落ちついた趣。余計な物がなにもなく、ゆっくりお湯と対峙できそうな浴場です。

天高がしっかりとれているので湯気抜けよく、こもりもありません。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

平日11時、館内に客の姿はなく、浴場の伊豆石敷きの内床も乾いていました。

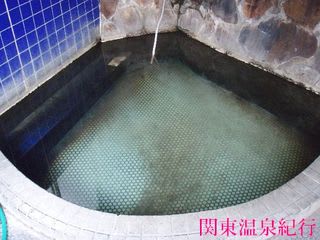

石枠タイル貼5-6人の浴槽ひとつとシンプル。

たっぷりふかめの入りごこちのいい浴槽です。

石膏+石灰華の析出が出た石の湯口からかなりの熱湯を投入で窓側側溝への流し出し、槽内注吸湯はなく、お湯の感じからしても文句なしのかけ流しでしょう。

やや熱めのお湯は、ほぼ無色透明でごくわずかにクリーム色の湯の花がでています。硫酸塩成分を含むためか、湯中の指先が青白く発光しています。

よわく石膏泉系の味。

ほこほことおだやかな石膏泉系の湯の香は、浴場に入ったときからすでに感じるもの。

こういうお湯に悪かったためしはありません。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯色

しっかりとしたとろみと、肌に染み入るような絶妙な浴感があり、鮮度感も感じられて気持ちいいことこのうえありません。

あたたまりはすこぶる強いですが、浴後は熱の抜けよく充実した爽快感に包まれます。

地味ながら上質感を感じるお湯だと思います。

那須といえば鹿の湯のイオウ臭ただよう白濁湯が有名ですが、それとは対照的なお湯で、地味ながら奥のふかい単純温泉は御用邸のお湯にふさわしいような感じもします。

一浴の場合、700円はいささか高いような気もしますが、浴場の趣もお湯もフックのあるものなので、温泉好きは訪れてみるのもいいかもしれません。

〔 源泉名:那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉) 〕 <H17.11.10分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 38.0℃(利用時)、pH=7.1、15.8(or158)L/min自然湧出、成分総計=0.687g/kg

Na^+=43.6mg/kg (27.86mval%)、Mg^2+=16.2 (19.62)、Ca^2+=56.9 (41.73)

Cl^-=2.7 (1.16)、SO_4^2-=261.6 (82.90)、HCO_3^-=63.6 (15.86)

陽イオン計=145.3 (6.80mval)、陰イオン計=328.0 (6.57mval)、メタけい酸=200.1、メタほう酸=5.0、遊離炭酸=8.5、硫化水素=0.0

※分析申請者:那須町町長

〔 源泉名:大丸源泉 山楽No.1~15混合泉 〕 <H8.10.7分析>

単純温泉 68.0℃、pH=6.4、湧出量記載なし、成分総計=1.006g/kg

Na^+=62.3mg/kg、Mg^2+=22.3、Ca^2+=63.5

Cl^-=6.3、SO_4^2-=279.7、HCO_3^-=169.7

陽イオン計=179.9、陰イオン計=456.1、メタけい酸=234.2、メタほう酸=3.1、遊離炭酸=132.1、硫化水素=0.4

【参考(那須温泉開発Webより)】

〔 源泉名:那須温泉(山楽1~15号・八幡源泉混合泉) 〕 <H19.11.16分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4・HCO3型) 62.1℃、pH=7.10、750L/min自然湧出、成分総計=0.859g/kg

Na^+=62.3mg/kg (32.31mval%)、Mg^2+=20.1 (19.77)、Ca^2+=62.8 (37.36)、Fe^2+=0.4

Cl^-=5.0 (1.75)、HS^-=0.0、SO_4^2-=253.9 (65.49)、HCO_3^-=160.3 (32.54)

陽イオン計=179.2 (8.38mval)、陰イオン計=419.5 (80.7mval)、メタけい酸=234.2、メタほう酸=4.3、遊離炭酸=21.4、硫化水素=0.0

※那須温泉開発(株)のWebによると現在、八幡源泉も加えているようです。(→分析書)

<温泉利用掲示>

加水:記載なし 加温:記載なし 循環ろ過装置:記載なし 塩素系薬剤使用:記載なし

※ 無色透明の100%の天然温泉です。無加熱、無加水、無循環の掛け流し温泉で心身ともリフレッシュしてください。(オフィシャルHPより)

〔那須御用邸のお湯について〕

掲示分析書のひとつは大丸の山楽No.1~15混合泉、もうひとつは那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)となっています。

後者の湧出地は、「栃木県那須郡那須町高久西原御用邸付属土地内ほか」とあります。

旭温泉は廃業した旭温泉(旭温泉那須ハイランドホテル)の使用源泉だった可能性があり、桜の湯は大丸のそれかと思います。

なお、那須温泉旅館協同組合Webに「那須温泉郷は、今から約1380年前の舒明2年(630)、狩野三郎行広の鹿の湯(元湯ともいう)発見に始まり、明治以前に板室、三斗小屋、大丸、北、弁天、高雄と次々に温泉が発見され、これを那須七湯といい、すでに江戸時代には世に知られていました。明治時代に八幡温泉が、大正時代には、旭、飯盛、郭公が発見され、さらに、大丸温泉の湧出湯を自然流下によって引用した新那須温泉を加えて那須十二湯と呼ばれていたこともありましたが、現在では、地理的にやや離れた板室を除いて、那須十一湯と呼ぶのが主流となっています。

また、旭、飯盛、郭公温泉には現在、宿や温泉の設備はなく、温泉跡地と化しているため、那須温泉(鹿の湯)、三斗小屋温泉、大丸温泉、北温泉、弁天温泉、高雄温泉、八幡温泉を那須七湯、新那須温泉を加えて那須八湯と呼ぶこともあります。」とあり、ここで混合泉ながら旭温泉に入れるのは源泉マニア的には貴重かもしれません。

やませみさんの資料によると、「大丸桜の湯」の泉源所在は高久西原御用邸付属地、「地蔵の湯」のそれは高久西原御料地となっています。

また、上記の組合Webによると「大丸温泉の川下にある地蔵の湯温泉は、那須御用邸に引き湯されています。」とあり、「大丸温泉旅館」のWebには「当源泉は那須御用邸にて引湯されており」とあります。

また、「山楽」のWebでは、「那須の御用邸の源泉と隣接した大丸の沢に湧き出る自家源泉」とあります。

さらに、山楽系源泉を引湯供給する那須温泉開発(株)のWebでは「温泉源も御用邸の温泉源に隣接」とあります。

以上からすると、大丸にある(大丸)桜の湯と地蔵の湯は那須御用邸に引湯され、この2泉源と隣接する「山楽源泉」(No.1~15混合泉)が旭橋下の那須御用邸西側(新那須温泉)エリアに引湯されているように思えますが、さてどうでしょうか。

■ 山楽源泉(山楽)の引湯ルート

■ 山楽源泉(那須温泉開発(株))の引湯供給エリア

【新那須温泉】

大丸温泉の源泉から木管と自然流下を利用した引き湯に成功し、那須温泉の南、旭橋の下手に旅館が開業し、その辺り一帯を新那須温泉と呼ばれています。(組合Webより)

(おまけ)

山側に泉源エリアをもつ那須は引湯のメッカです。

引湯供給会社としては、上記の那須温泉開発(株)(大丸山楽源泉系)の他、新那須温泉供給(株)(奥の沢・稲川・紅葉沢系統など)、那須高原温泉(株)などがあります。

那須高原温泉(株)は、那須高湯源泉、大沢高原温泉など別荘地向けのレアな源泉を配湯しています。

〔 2015/01/01UP (2014/09入湯) 〕

E140.0.26.628N37.5.33.277

アクセスを多くいただいた記事から随時、Googleマップを載せるとともに、最新の営業状況を追記していきます。

なお、入湯時点の記録として残すため本文には極力手を加えず、原則UP日の更新はいたしませんが、この記事だけは更新します。)

-------------------------

2015-01-01 UP

那須温泉 「町営那須いこいの家」

那須温泉 「町営那須いこいの家」住 所 :栃木県那須郡那須町大字湯本207-2

電 話 :0287-76-2342

時 間 :10:00~16:00(奨事前確認)

料 金 :700円(町外)

■ オフィシャルHP(那須町)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

-------------------------

2023/10/25 追記

那須町の公式Webからの情報です。

「令和4年度から「公共の宿那須いこいの家」は日帰り入浴施設として営業します。

多くの皆さんにご利用いただけるよう、営業時間等を見直しましたので、ぜひご利用ください。」

とのこと。

営業時間 :午前10時~午後6時

※営業時間を2時間延長しました。

休館日:毎週火曜日

料金:700円(町外)

-------------------------

昨年(2014年)入った数少ない湯めぐりのうちの1湯です。

那須高原ビジターセンターの下にある町営の宿泊施設が日帰り対応するもの。

那須の温泉の多くを制覇したのちも未湯のまま残っていて、流れ星さんのブログをみてながらく気になっていたのですが、今回、ようやく入湯となりました。

【写真 上(左)】 那須高原ビジターセンターの手前の道を右に入ります

【写真 下(右)】 アプローチのサイン

大丸方向へ向かう那須街道、殺生石を過ぎてしばらく行った那須高原ビジターセンターの手前の道を右に入り看板に従っていくと着きます。

隠れ家のような立地で、狙って行かないとまず到達できないと思います。

【写真 上(左)】 町営バスのバス停

【写真 下(右)】 エントランス

シックでどことなく威厳(笑)のある佇まい。日帰りはタイミング限定でむずかしいという情報もありましたが、事前に電話確認をとっていたので臆することなく突入。

フロントで受付簿に住所氏名を記入します。スタッフの方の対応はとても親切でした。

【写真 上(左)】 ロビー

【写真 下(右)】 すっきりとした館内

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 浴場へのアプローチ

フロント横がロビー、おくに休憩所もあります。

休憩所前の廊下おく、手前左手が男湯、おくの左手が女湯でした。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 女湯入口

ここは2系統の源泉をつかっているという情報*があり、これの確認が今回のポイントでした。

浴場前に「7月8日以降、2か所の源泉を使用している影響で、温泉に濁り・沈殿物が出やすくなっています。」という掲示があり、分析書も2種類の掲示があったので、間違いなく2系統の源泉混合だと思います。(7/7以前は山楽源泉のみの使用だったかもしれぬ。)

*) 高温の山楽源泉を御用邸系統の低温泉混合で湯温調整している。(流れ星さんブログ)

掲示分析書のひとつは大丸の山楽No.1~15混合泉、もうひとつは那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)となっています。

山楽源泉は「月光館別館」で入ったことがありますが、後者ははじめて。(なお、御用邸の温泉については、後段にまとめます。)

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 掲示

脱衣所はこぢんまり。浴場入口脇に「この温泉は、御用邸と同じ源泉から直接引いているかけ流しのお風呂です。」とありました。

公共温泉、しかも御用邸ゆかり(?)ということもあってか、館内のメンテナンスはしっかりしたものでした。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 窓側から浴槽

浴室はさして明るくはなく展望もありませんが、どこか格調高く落ちついた趣。余計な物がなにもなく、ゆっくりお湯と対峙できそうな浴場です。

天高がしっかりとれているので湯気抜けよく、こもりもありません。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

平日11時、館内に客の姿はなく、浴場の伊豆石敷きの内床も乾いていました。

石枠タイル貼5-6人の浴槽ひとつとシンプル。

たっぷりふかめの入りごこちのいい浴槽です。

石膏+石灰華の析出が出た石の湯口からかなりの熱湯を投入で窓側側溝への流し出し、槽内注吸湯はなく、お湯の感じからしても文句なしのかけ流しでしょう。

やや熱めのお湯は、ほぼ無色透明でごくわずかにクリーム色の湯の花がでています。硫酸塩成分を含むためか、湯中の指先が青白く発光しています。

よわく石膏泉系の味。

ほこほことおだやかな石膏泉系の湯の香は、浴場に入ったときからすでに感じるもの。

こういうお湯に悪かったためしはありません。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯色

しっかりとしたとろみと、肌に染み入るような絶妙な浴感があり、鮮度感も感じられて気持ちいいことこのうえありません。

あたたまりはすこぶる強いですが、浴後は熱の抜けよく充実した爽快感に包まれます。

地味ながら上質感を感じるお湯だと思います。

那須といえば鹿の湯のイオウ臭ただよう白濁湯が有名ですが、それとは対照的なお湯で、地味ながら奥のふかい単純温泉は御用邸のお湯にふさわしいような感じもします。

一浴の場合、700円はいささか高いような気もしますが、浴場の趣もお湯もフックのあるものなので、温泉好きは訪れてみるのもいいかもしれません。

〔 源泉名:那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉) 〕 <H17.11.10分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 38.0℃(利用時)、pH=7.1、15.8(or158)L/min自然湧出、成分総計=0.687g/kg

Na^+=43.6mg/kg (27.86mval%)、Mg^2+=16.2 (19.62)、Ca^2+=56.9 (41.73)

Cl^-=2.7 (1.16)、SO_4^2-=261.6 (82.90)、HCO_3^-=63.6 (15.86)

陽イオン計=145.3 (6.80mval)、陰イオン計=328.0 (6.57mval)、メタけい酸=200.1、メタほう酸=5.0、遊離炭酸=8.5、硫化水素=0.0

※分析申請者:那須町町長

〔 源泉名:大丸源泉 山楽No.1~15混合泉 〕 <H8.10.7分析>

単純温泉 68.0℃、pH=6.4、湧出量記載なし、成分総計=1.006g/kg

Na^+=62.3mg/kg、Mg^2+=22.3、Ca^2+=63.5

Cl^-=6.3、SO_4^2-=279.7、HCO_3^-=169.7

陽イオン計=179.9、陰イオン計=456.1、メタけい酸=234.2、メタほう酸=3.1、遊離炭酸=132.1、硫化水素=0.4

【参考(那須温泉開発Webより)】

〔 源泉名:那須温泉(山楽1~15号・八幡源泉混合泉) 〕 <H19.11.16分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4・HCO3型) 62.1℃、pH=7.10、750L/min自然湧出、成分総計=0.859g/kg

Na^+=62.3mg/kg (32.31mval%)、Mg^2+=20.1 (19.77)、Ca^2+=62.8 (37.36)、Fe^2+=0.4

Cl^-=5.0 (1.75)、HS^-=0.0、SO_4^2-=253.9 (65.49)、HCO_3^-=160.3 (32.54)

陽イオン計=179.2 (8.38mval)、陰イオン計=419.5 (80.7mval)、メタけい酸=234.2、メタほう酸=4.3、遊離炭酸=21.4、硫化水素=0.0

※那須温泉開発(株)のWebによると現在、八幡源泉も加えているようです。(→分析書)

<温泉利用掲示>

加水:記載なし 加温:記載なし 循環ろ過装置:記載なし 塩素系薬剤使用:記載なし

※ 無色透明の100%の天然温泉です。無加熱、無加水、無循環の掛け流し温泉で心身ともリフレッシュしてください。(オフィシャルHPより)

〔那須御用邸のお湯について〕

掲示分析書のひとつは大丸の山楽No.1~15混合泉、もうひとつは那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)となっています。

後者の湧出地は、「栃木県那須郡那須町高久西原御用邸付属土地内ほか」とあります。

旭温泉は廃業した旭温泉(旭温泉那須ハイランドホテル)の使用源泉だった可能性があり、桜の湯は大丸のそれかと思います。

なお、那須温泉旅館協同組合Webに「那須温泉郷は、今から約1380年前の舒明2年(630)、狩野三郎行広の鹿の湯(元湯ともいう)発見に始まり、明治以前に板室、三斗小屋、大丸、北、弁天、高雄と次々に温泉が発見され、これを那須七湯といい、すでに江戸時代には世に知られていました。明治時代に八幡温泉が、大正時代には、旭、飯盛、郭公が発見され、さらに、大丸温泉の湧出湯を自然流下によって引用した新那須温泉を加えて那須十二湯と呼ばれていたこともありましたが、現在では、地理的にやや離れた板室を除いて、那須十一湯と呼ぶのが主流となっています。

また、旭、飯盛、郭公温泉には現在、宿や温泉の設備はなく、温泉跡地と化しているため、那須温泉(鹿の湯)、三斗小屋温泉、大丸温泉、北温泉、弁天温泉、高雄温泉、八幡温泉を那須七湯、新那須温泉を加えて那須八湯と呼ぶこともあります。」とあり、ここで混合泉ながら旭温泉に入れるのは源泉マニア的には貴重かもしれません。

やませみさんの資料によると、「大丸桜の湯」の泉源所在は高久西原御用邸付属地、「地蔵の湯」のそれは高久西原御料地となっています。

また、上記の組合Webによると「大丸温泉の川下にある地蔵の湯温泉は、那須御用邸に引き湯されています。」とあり、「大丸温泉旅館」のWebには「当源泉は那須御用邸にて引湯されており」とあります。

また、「山楽」のWebでは、「那須の御用邸の源泉と隣接した大丸の沢に湧き出る自家源泉」とあります。

さらに、山楽系源泉を引湯供給する那須温泉開発(株)のWebでは「温泉源も御用邸の温泉源に隣接」とあります。

以上からすると、大丸にある(大丸)桜の湯と地蔵の湯は那須御用邸に引湯され、この2泉源と隣接する「山楽源泉」(No.1~15混合泉)が旭橋下の那須御用邸西側(新那須温泉)エリアに引湯されているように思えますが、さてどうでしょうか。

■ 山楽源泉(山楽)の引湯ルート

■ 山楽源泉(那須温泉開発(株))の引湯供給エリア

【新那須温泉】

大丸温泉の源泉から木管と自然流下を利用した引き湯に成功し、那須温泉の南、旭橋の下手に旅館が開業し、その辺り一帯を新那須温泉と呼ばれています。(組合Webより)

(おまけ)

山側に泉源エリアをもつ那須は引湯のメッカです。

引湯供給会社としては、上記の那須温泉開発(株)(大丸山楽源泉系)の他、新那須温泉供給(株)(奥の沢・稲川・紅葉沢系統など)、那須高原温泉(株)などがあります。

那須高原温泉(株)は、那須高湯源泉、大沢高原温泉など別荘地向けのレアな源泉を配湯しています。

〔 2015/01/01UP (2014/09入湯) 〕

E140.0.26.628N37.5.33.277

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 塩原温泉(中塩原) 「芙蓉荘」 〔閉館?〕

Web情報によると、この湯宿は閉館している可能性があります。

塩原温泉(中塩原) 「芙蓉荘」

塩原温泉(中塩原) 「芙蓉荘」住 所 :栃木県那須塩原市中塩原540-467

電 話 :閉館?

時 間 :13:00~20:00(営業時データ)

料 金 :600円(同上)

■ 紹介ページ (ニフティ温泉)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

栃木の名湯、塩原温泉。

”塩原温泉郷”とも称されるとおり、箒川の流れに沿って湯場が点在し、おのおのにエリア名が付されています。

箒川沿いを走る塩原街道(国道400号)が鬼怒川方面への「日塩もみじライン」を分けるあたりは「中塩原」と呼ばれ、数軒の湯宿が点在しています。

「芙蓉荘」は中塩原の湯宿のひとつですが、google検索情報には「閉業」とありこちらのサイトには「2019年3月27日にお泊まりのお客様をお見送りして、28年の歴史に幕をおろします。」とあるので、閉館している可能性があります。

塩原の湯巡りには「湯めぐり手形」が定番ですが、たしかこのお宿は参加したことがなく、Web上の温泉レポも少なくなっています。

そんなこともあって、記録の意味でUPしてみます。

この記事は2009年3月に入湯したときのものです。

塩原街道(国道400号)から北上する県道266号中塩原板室那須線(塩那道路)に入ってすぐのところにあります。

この「塩那道路」は高度経済成長期の昭和37年(1962年)に観光道路「塩那スカイライン」として構想された壮大な道路ですが、大佐飛山地の稜線を走るこの道路の工事は困難を極め、自衛隊員が参加したほどです。

結局観光道路としては未開通のまま廃道となり、廃道マニアの間では伝説と化している有名な物件です。(「塩那道路」については、ヨッキれんさんのすばらしいWeb記事があります。)

県道沿いですが、この先は廃道となっているので交通量はすこぶるすくなく、閑静なところ。

複雑な屋根のフォルムをもつ、凝った意匠の2階建ての建物。館内もよく手入れされ、居心地のよさそうな湯宿です。

【写真 上(左)】 帳場

【写真 下(右)】 浴場入口(ボケボケですみません)

廊下のおくに男女別の浴場。左が女湯、右が男湯。

すっきりとした木棚の脱衣所。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 洗い場

窓に面した明るい浴室に石枠水色タイル貼りの4-5人の内湯。

天井はさほど高くはなく、ややこもり気味です。

【写真 上(左)】 男湯内湯

【写真 下(右)】 露天の庭園

【写真 上(左)】 男湯露天浴槽から

【写真 下(右)】 露天からの風景

扉の外には露天で、和風の庭園を備え、内湯サイドにやや浅めの石枠鉄平石造3-4人の屋根付き浴槽が設えられています。

樹脂製の柵がありますが、立ち上がると畑の傍らを流れる小川の向こうに塩那の山々。

こういうのどかな景色の露天はありそうでなかなかないもので、風も通って快適です。

カラン3、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

カランのお湯には鉱物臭があったので、水道水ではないかもしれません。

週末午後で男女湯とも独占でした。

【写真 上(左)】 男湯内湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯内湯

内湯は黒褐色に色づいた石の湯口からのやや熱湯大量投入で、切欠からの大量上面排湯。

身を沈めるとかなりのオーバーフローがありました。

湯口サイドの側面に孔があり、ここからの排湯もあるかもしれません。

ほぼ適温のお湯は無色透明で、白い浮遊物が少量浮かび、湯中の指先が青白く発光しています。

明瞭な塩味芒硝味と明瞭な芒硝臭は浴室全体でも感じられるもの。

ツルすべ+きしきしの湯ざわりで、きっちりとあたたまるお湯です。

反面、お湯に異様な軽さがあり、これは上塩原の「和楽遊苑」(未レポ)で感じられたものと同系かと。

【写真 上(左)】 男湯露天.

【写真 下(右)】 女湯露天.

露天は石間から突き出た塩ビパイプからの適温湯投入で弱い底面吸湯。オーバーフローはありません。

露天のお湯はややぬるめで、イメージは内湯に準ずるものですが、白い浮遊物は内湯より多く、独特の軽い浴感は内湯よりよわく、全体に露天よりは鮮度が劣るような感じがしました。

露天の湯口は内湯サイドの壁面から出た2系統のラインを混合するもので、ひょっとして一部は内湯の槽内から露天にお湯を落としているかもしれません。

【写真 上(左)】 男湯露天の湯口

【写真 下(右)】 露天の湯口裏

温泉分析書記載は上塩原集中管理の「金録源泉」で、この源泉は「山の宿 たちばな家」でレポしていますが、お湯のイメージはちょっと違うような感じもしました。

〔 源泉名:金録源泉 〕 <H3.1.7分析>

Na-塩化物・炭酸水素塩温泉 65.6℃、pH=7.6、湧出量不明、成分総計=1602mg/kg

Na^+=420.1mg/kg、Ca^2+=28.8、Fe^2+=0.1、Cl^-=489.3、SO_4^2-=130.0、HCO_3^-=291.9、陽イオン計=473.6、陰イオン計=912.4

メタけい酸=120.4、メタほう酸=57.8、遊離炭酸=36.7

近年の塩原は休廃業つづきで、残念ながら往年の勢いをなくしています。

これにコロナ禍が追い打ちをかけているかと思うとさらに懸念が高まりますが、関東有数の実力派温泉地なので、なんとかふんばってほしいと思います。

〔 2021/07/03UP (2009/03入湯) 〕

※ このレポは2009/03入湯時のものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 塩原温泉(古町) 「民宿本陣(掛け流し天然温泉と創作料理の宿 本陣)」

塩原温泉(古町)「民宿本陣(掛け流し天然温泉と創作料理の宿 本陣)」

塩原温泉(古町)「民宿本陣(掛け流し天然温泉と創作料理の宿 本陣)」住 所 :栃木県那須塩原市塩原1055 (旧 那須郡塩原町)

電 話 :0287-32-2043

時 間 :要確認

料 金 :要確認

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶトラベル)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

塩原古町温泉にある湯宿が日帰り対応するもの。これは2007年入湯時のレポで当時は300円で日帰り入浴できましたが、いまは「民宿」の冠を外し、料理に定評のある人気宿になっているようなので、日帰りをつづけているかは不明です。

(公式Webで日帰り入浴の案内がないし、塩原温泉観光協会の日帰り温泉案内にも掲載されていません。)

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 玄関

塩原のメイン道路、バレーラインの1本山側の国道400号(あおば通り)沿いにありますが、この道は通行量が多くなく、落ちついた感じの立地です。

古町の温泉街からいささか離れ、むしろ中塩原にちかいところ。

信州松代藩主の子孫が経営され、建物は真田伯の別邸を復元したものだそうで、和風の玄関には真田氏の家紋・六連銭が掲げられています。

清掃がきいて清々しい館内。生活感は感じられず民宿というより旅館に近い雰囲気があります。

【写真 上(左)】 帳場

【写真 下(右)】 浴場入口

廊下のおくに大小ふたつの浴室。左が大で右が小。貸切りでOKといわれたので、大の方に入りました。

貸切用の札があったので、宿泊時には貸切りOKでは。

【写真 上(左)】 貸切の札

【写真 下(右)】 小浴室

FRP(ポリ)浴槽ひとつとシンプルな構成。広くはないものの窓からは緑が見えてなかなか居心地のいい浴室です。

カラン2、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。平日10時で貸切。

カランは温泉だと思います。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 窓からの景色

浴槽はポリですが、内床は三波石っぽい自然石で不思議な感じ。このポリバスも茶色の析出&変色を纏ってなかなかいい味をだしています。

ポリバスながら充分なふかさもあり、入りごこちはなかなかのもの。

【写真 上(左)】 ポリ浴槽とは思えない質感

【写真 下(右)】 配湯ライン

湯口はカランで、左が源泉、右のは水だったかと思います。窓の外にはラインが2本引かれ、なんとなく泉源直引きのような感じがしました。

(このときは小浴室もカラン投入でしたが、Web情報によると現在ではともに石の湯口に置き換えられているようです。)

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯の湯口

カランは15L/min強の投入で、2-3人の浴槽にくらべて充分な投入量。

槽内排湯はなく、当然ながら潤沢なオーバーフローがあります。

【写真 上(左)】 ザンザコのオーバーフロー

【写真 下(右)】 カランも温泉

ほぼ適温のお湯は、うすく黄褐色がかって、茶色の腐葉土様の湯の花が盛大に舞い、底にも沈殿しています。

湯中には細かな気泡もただよっています。

【写真 上(左)】 小浴室の浮遊物

【写真 下(右)】 説明書

明瞭な重曹味にモール臭。うらでかすかにイオウが効いているかもしれません。

このモール臭は関東ではめずらしいもので、新潟・妻有の名湯「千手温泉」からイオウをよわめてエグくした感じかな?

モール泉らしいツルすべの裏にきしきしとした湯ざわりととろみも感じられる複雑なお湯で、少量ながらアワつきもありました。

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 鮮度感にあふれています

やわらかな湯ざわりながら、かなりと強いあたたまりがあります。

このあたたまりは成分というより、鮮度によるものかもしれません。

小さな浴槽を活かした鮮度のよさは、温泉好きの評価が高いのでは。

鮮度がいいためか、入っていてすこぶるきもちがよく、重曹泉特有のあと曳き感もあってなかなか脱出できません。

泉質といい鮮度感といい、名湯揃いの塩原でも上位にランクされるお湯ではないでしょうか。

〔 源泉名:紀州鉄道塩原源泉 〕 <H7.4.3分析>

単純温泉(Na-HCO・Cl型) 46.8℃、pH=7.5、186.8L/min掘削自噴、成分総計=0.996g/kg

Na^+=196.9mg/kg (79.93mval%)、Mg^2+=6.4、Ca^2+=25.8 (12.03)、Fe^2+=0.1

Cl^-=135.2 (35.01)、HS^-=0.2、SO_4^2-=55.9 (10.68)、HCO_3^-=357.3 (53.74)

陽イオン計=242.1 (10.72mval)、陰イオン計=549.6 (10.89mval)、メタけい酸=157.0、メタほう酸=26.5、遊離炭酸=20.5、硫化水素=0.1

※ 源泉名は紀州鉄道塩原源泉ですが、泉源じたいは敷地内にあるそうです。

<温泉利用掲示>(公式Webより)

敷地内から自噴している温泉をかけ流しでお風呂に供給しています。

100%天然の温泉をお楽しみ下さい。

〔 2015/10/11UP (2007/03入湯) 〕

E139.48.56.986N36.58.20.592

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 那須温泉 (相鉄源泉) 「コテージアルカディア」

那須温泉 (相鉄源泉)「コテージアルカディア」

那須温泉 (相鉄源泉)「コテージアルカディア」住 所 :栃木県那須郡那須町大字高久丙3243-474

電 話 ::0287-77-1115

時 間 :15:00~20:30(入館は20:00まで) / 定休日:水曜、1月~3月は土日のみ営業、夏休み期間中などの特定日は不可

料 金 :1,000円

■ オフィシャルWeb

■ 紹介ページ (東急リゾートWeb)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶトラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (那須観光協会)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

那須高原の甲子寄りにある相模鉄道系の別荘地「相鉄の那須」内にあるコテージが温泉浴場を日帰り開放するもの。(施設運営は東急リゾートのようです。)

自家源泉なので以前から気になっていましたが、一度トライしたときには繁忙期にて入れず、今回、平日午後に満を持しての再攻略。

平日は貸切り制で、事前予約がベターです。

このときは1人で行ったので貸し切りにしてもらえるか不安でしたが、TELすると快くOKの返事。

【写真 上(左)】 施設サイン

【写真 下(右)】 フロントのサイン

別荘地の中心にあるコテージで、レストランも併設されています。

フロントで受付。タイミングよく狙っていた和風風呂に入れました。(貸切時間はたしか1時間だったと思う。)

【写真 上(左)】 入浴案内

【写真 下(右)】 浴場入口

フロント脇の階段を降りて手前右手が和風風呂、奥の突き当たりが洋風風呂です。

和風風呂は「白雲の湯」とネーミングされていました。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 内湯から露天

こぢんまりとしていますが、内湯と露天とサウナを備えた本格的な浴場。

これで1人1,000円貸切は、コストパフォーマンスがいいと思います。

【写真 上(左)】 サウナも

【写真 下(右)】 内湯

日帰り開始の15時の入湯だったので、先客はおらず、内床は乾いていました。

脱衣所からは窓の広い明るい内湯の向こうに、和風庭園づくりの露天が見えています。

内湯は広くはないものの天井高くこもりもなくて快適。

カラン3、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

平日15時で貸切。洋風風呂は浴客がいたし、和風風呂の次の客もいたようなので、平日でも意外にニーズはあるのかも。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 内湯の排湯

内湯は石枠タイル敷3-4人で、壁から突き出た、石膏まみれの黒みかげ石の湯口からの投入。

別に側面からの熱湯少量注入があるものの、槽内吸排湯はなく、お湯の感じからしてもおそらく全量を窓側切欠から流し出す加温かけ流しかと思います。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 露天の湯口

露天は岩組み青鉄平敷の雰囲気ある露天。竹垣に囲われ展望は利かないものの、開放感はあり風もよく通ります。

露天入口脇、石膏の析出付きの竹樋から陶製の瓶に少量注がれている水は、おそらく非加温源泉だと思います。(「飲めません」との掲示あり。)

露天は奥の岩組からやや熱めのお湯を相当量投入し、槽内注湯、吸湯ともなく、手前からの大量流し出し。こちらもお湯の感じからして加温掛け流しかと思います。

【写真 上(左)】 竹樋の水

【写真 下(右)】 しっかり析出も

内湯・露天ともたっぷり深めで入りごこちのいい浴槽です。

内湯・露天ともお湯のイメージに大差ありませんが、内湯はほぼ適温、露天はややぬるです。

無色透明の清澄なお湯で浮遊物はありません。

よわい石膏味。明瞭な甘い石膏臭が内湯に入ったときから感じられます。

はっきりとしたとろみと、ヌルすべを感じる湯ざわり。

とろみはメタけい酸、ヌルすべは(重曹分ではなく)アルカリによるものだと思います。

【写真 上(左)】 内湯の湯色

【写真 下(右)】 露天の湯色

清澄でうすめのイメージのお湯ながら、思いのほかつよい温まりがあります。

また、複雑な成分を物語るように、どことなく奥の深い浴感も感じられます。

落ちついた大人のお湯といったイメージか。

那須はキャラの立ったお湯が多いですが、ここはその中でもおとなしいお湯だと思います。

それでもなにげに個性が感じられるのは、さすがに名湯揃いの那須のお湯かと。

とくに、鹿の湯・高雄の硫黄泉や、弁天・大丸などの重炭酸土類泉系とは対象的なキャラのお湯なので、那須湯巡りの1湯に組み込むと変化が出るかもしれません。

〔 源泉名:那須温泉(相模鉄道D'、E源泉混合泉) 〕 <H20.6.12分析>

単純温泉(Na・Ca-HCO3・SO4型) 27.6℃、pH=7.2、700L/min揚湯、成分総計=0.678g/kg

Na^+=74.0mg/kg (46.22mval%)、Mg^2+=14.7 (17.39)、Ca^2+=45.7 (32.72)

Cl^-=22.1 (8.57)、SO_4^2-=137.5 (39.28)、HCO_3^-=230.9 (51.93)

陽イオン計=144.3 (6.96mval)、陰イオン計=390.8 (7.29mval)、メタけい酸=114.4、メタほう酸=4.1、遊離炭酸=24.4

<温泉利用掲示>

加水:掲示なし 加温:掲示あり 循環ろ過装置使用:掲示なし 塩素系薬剤使用:掲示なし

〔 公式Web掲示 〕

コテージアルカディアの温泉は、「相鉄の那須」別荘地内の源泉から直接引き入れた湯量も豊富なかけ流し温泉。

〔 2015/04/21UP (2014/09入湯) 〕

E140.2.38.740N37.5.46.690

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 江曽島(福祉温泉) 「福祉温泉江曽島」

江曽島(福祉温泉) 「福祉温泉江曽島」

江曽島(福祉温泉) 「福祉温泉江曽島」住 所 :栃木県宇都宮市江曽島町1218

電 話 :028-658-1050

時 間 :10:00~21:00 / 原則無休

料 金 :500円

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

宇都宮江曽島に2010年秋に開設されたお湯。

場所はえらくわかりにくいです。

東京方面からだと旧国道4号と宇都宮環状R121号の立体交差「宮の内2」を左折し、1km弱走った「北若松原1」T字路を北へ右折します。3km弱走ると右手にスーパーオータニ、さらに行くと左手に郵便局があるので、その先の角を右に入ります。

細い路地をしばらく行った突き当たりを右折し、すぐを斜め左に入ります。(たしか看板あり。)そのすぐさきが目的地です。

(あとから地図で調べると、もっと近いルートもありそうですが、わたしはこのルートで行ったので・・・。)

【写真 上(左)】 アプローチのサイン

【写真 下(右)】 建物前のサイン

あたりは入り組んだ住宅地の路地で、このあたりの判りにくさは到達難易度の高さで知られる甲府の山口温泉や山梨市の正徳寺温泉「初花」以上かもしれません。

なにせ老人ホームのお湯なので、広域集客ははなから念頭にないのかも・・・。

かたわらに竹やぶのある農家の庭先的雰囲気のP。

右手おくにこぢんまりとした仮設的建物がみえます。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 休憩所

入ってすぐが受付、正面左が男湯、右手が女湯、左手おくは休憩所になっています。

当初390円だったはずの料金は、入湯時点で500円に改訂されていました。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 脱衣所

こぢんまりとした飾り気のない脱衣所。

おくに細長い浴場はさして広くなく内湯がひとつと、その奧、扉の向こうにかわいい露天。

露天は塀にかこまれ展望はないものの、屋根がなくあかるい雰囲気で風もとおります。

浴室は広くないこともあってややこもり気味でした。

カラン5、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

GW11時で2~7人とそこそこの入り込み。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 あかるい露天

内湯はコンクリ造、中央に仕切りがあって、奧の4-5人のスペースが適温、手前の2-3人のそれがややぬるめの浴槽となっています。

木の湯口から適温のお湯(鮮度感からみて源泉だと思う)を投入し、おそらく槽内注排湯はなく、手前ぬる湯槽側切欠きからの潤沢な流し出しは、かけ流しとみました。

湯口そばにはコップがおいてありました。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 潤沢なオーバーフロー

露天は手前が木の縁のコンクリ造5-6人でやや熱め。

こちらも木の湯口から適温のお湯(鮮度感からみて源泉だと思う)を投入し、槽内注排湯はなく、手前からの潤沢な流し出しで、かけ流しかと思います。

こちらも湯口そばにはコップがおいてありました。

お湯は内湯・露天とも大差ありません。

うすく黄色がかって灰や白の浮遊物ただようお湯は、微たまご味+重曹味+微甘味が入りまじる複雑な味。

おだやかな湯の香。(かすかに甘イオウやミシン油臭を帯びているかも・・・)

湯中にはこまかな気泡が舞っていて、よわいアワつきも感じられます。

(「炭酸泉」と書いている情報がありますが、遊離炭酸は19.4mg/kgにすぎず、炭酸泉ではありません。)

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 露天の湯口

また、湯中の指先が青白く発行しています。

つよいヌルすべと明瞭なとろみを帯びているうえに、鮮度感がハンパじゃないので、入っていてすこぶるきもちのいいお湯です。

あたたまりが非常につよいのは、鮮度のよさ(お湯の勢い)のためかと思います。

からだに染み入るような滋味のある浴感から、浴中は高pHの硫酸塩系か?とも思いましたが、浴後、分析書で確認すると重曹泉系でした。

泉質的なインパクトはさほどつよくないものの、質感の高いお湯で、いいお湯の見本的なもの。(いわゆる「通ごのみ」のお湯か?)

個人的には、名湯、五十沢温泉や旧 西川温泉を彷彿とさせるほどのレベルを感じ、こんなのが宇都宮の住宅地に出ているのには正直、おどろきました。

宇都宮のお湯は比較的地味ですが、 「ベルさくらの湯」、「さくらパークゴルフ」、ただおみ(入湯済未レポ)、南大門(同)など、かなりの実力派がいるので、じっくり攻めてみるのも面白いかもしれません。

〔 源泉名:福祉温泉江曽島 〕 <H20.11.26分析>

Na-炭酸水素塩温泉 50.0℃、pH=8.04、122.2L/min(掘削揚湯)、成分総計=1.840g/kg

Na^+=505.3mg/kg (97.58mval%)

F^-=10.6、Cl^-=29.8 (3.83)、HS^-=0.2、SO_4^2-=76.6 (7.26)、HCO_3^-=1158.0 (86.35)陽イオン計=520.4 (22.52mval)、陰イオン計=1275.2 (21.98mval)、メタほう酸=7.4、遊離炭酸=19.4

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 循環:なし 塩素系薬剤使用:あり

■ブランドグルメ

〔 みやおとめ 〕

食味計で厳選した宇都宮産コシヒカリ100パーセントの米を、「みやおとめ」としてブランド化して平成12年に販売開始されたもの。

宇都宮は地産地消のさかんな土地柄で、「みやおとめ」使用を売り物にする飲食店もいくつかあるようです。

〔 2014/02/04UP (2012/05入湯) 〕

E139.52.40.497N36.31.40.593

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 馬頭温泉(広瀬) 「元湯 東家」

馬頭温泉(広瀬) 「元湯 東家」

馬頭温泉(広瀬) 「元湯 東家」住 所 :栃木県那須郡那珂川町小口1652 (旧 那須郡馬頭町)

電 話 :0287-92-3355

時 間 :要事前確認

料 金 :500円(要確認)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

【写真 上(左)】 仲良くならんだ馬頭温泉郷のお宿看板

【写真 下(右)】 サイン-1

【写真 上(左)】 サイン-2

【写真 下(右)】 玄関

栃木県東部の那珂川沿いにある通好みの馬頭温泉郷の湯宿のひとつで、近年、日帰り対応しているようなので攻めてみました。

那珂川のすぐよこにあります。Pには「元湯 あづまや温泉ホテル」と書かれたバスが停まっていましたが、いまは「元湯 東家」となっているようです。

メンテナンスばっちりの居ごこちのよさそうなお宿で、スタッフの対応も好感度の高いものでした。

右手廊下のおく、手前が女湯。スリッパをぬいでさらに進んだつきあたり左手が男湯で男女交替制かどうかは不明。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 内湯

こぢんまりとした脱衣所。浴室入口が自動ドアだったのにはびっくり。

さらにもう一枚手動扉をあけると二面採光のあかるい内湯で、窓の向こうには那珂川の眺望が広がり、天井高くこもりもなくて快適。

扉の向こう、階段をおりると東屋がかかった露天。

目の前は遮るもののない一面の川面で眺望絶佳。西向きであふれる陽光がまぶしいほど。

右手目の前の中洲には泉源が見え、そこからこちらに伸びる引湯ラインも確認できます。

【写真 上(左)】 那珂川一望の露天

【写真 下(右)】 右手に泉源

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。カランは析出がでていて井水かも?

連休の15時ながらぜいたくにも独占。

内湯は木(檜)づくりで5-6人。木の湯口からの適温投入+側面熱湯注入で底面吸湯と若干のオーバーフロー。

露天は石枠平石敷で10人ほどもいけるでしょうか。石組に仕込まれたパイプからやや熱湯の投入+側面熱湯注入、べつにホースからのぬる湯投入もあって底面吸湯。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 内湯の湯色

どちらもベースは循環のようにも思えましたが、カルキはほとんど感じずお湯のコンディションは相当なもの。

とくに露天のお湯はよく、内湯と露天では源泉がちがうのでは? と感じるほどのイメージのちがいがありました。

【写真 上(左)】 露天の湯口

【写真 下(右)】 ホース湯口と露天の湯色

お湯は内湯で適温、露天で適温~ややぬる。

お湯はわずかに黄色味を帯び、露天では湯中にこまかな気泡が舞ってアワつきも・・・。

ヌルすべ湯に特有の甘味が明瞭で、これによわい芒硝重曹味が加わります。

内湯はほぼ無臭ですが、露天のホース湯口では明瞭な甘イオウ臭を感じ、そのまわりでは湯面でも香ります。

お湯の感じからして、このホースはあきらかに源泉ライン(おそらく非加温)だと思います。

身をしずめたとたん、肌にまとわりつくようなつよいとろみとヌルすべを感じ、とろとろとしたはちみつのようなお湯。

入浴中は肌なじみよく、浴後は肌に張りがでてすべすべになる文句なしの美人の湯。

とがったところのまったくないすこぶるやわらかな湯ざわりで、ここちよさに出るに出られずついつい長湯に・・・。

とくに露天ホース湯口そばは抜群のコンディションで、甘いイオウ臭につつまれながらのすばらしい湯あみを楽しめました。

内湯もふくめ全体に湯づかいが巧く、ハンパなかけ流し湯を凌ぐものがあります。

循環系でもいいお湯を楽しめる好例かと。

通好みの名湯、馬頭温泉の面目躍如たるお湯で、浴場のロケも抜群なのでここはおすすめ。

ただし、繁忙時は日帰り不可になるようなので事前要問いです。

【写真 上(左)】 泉源から引湯

【写真 下(右)】 泉源の写真(館内掲示)

分析書掲示がみつからず、帰りしな宿の人がみあたらなくなってしまったので使用源泉の詳細不明。

公式Webでは、約150年前の萬延元年〈1860年〉申八月の取交状として「この度、我が村(小口村)の、上広瀬坪下(地名)の川原に温泉が噴き出しました。その場所は、上広瀬坪の岩崖にある小さな沢の北角より、岩崖下を40間(72.8m)下がり、その地点より川向こうの申酉(さる、とり)方位、即ち、南西と西寄りの煙あって崖下より69間(125.58m)の所。(以下略)」との内容が紹介されています。

公式Webには、那珂川の中洲にある泉源地の写真が掲出され「那珂川の中に湧く源泉」と説明書があります。

位置関係からすると対岸の「那珂川温泉旅館」の源泉(那珂川温泉開発源泉)*と同じ感じですが、館内掲示には「馬頭温泉管理組合源泉」と明記され、広瀬温泉利用組合は馬頭温泉管理組合に移行という情報があり、公式Web記載の泉温(48.5℃)も合致するので広瀬温泉利用組合泉使用の可能性が高いです。

また、中洲の源泉を広瀬共同泉にまわしている可能性も。(*そうなると、「那珂川温泉旅館」(休業中情報あり)の源泉は中洲のものじゃないかも?)

いずれにしても、ここより南東にある小口系ではなく広瀬系の源泉だと思います。

【写真 上(左)】 湧出口&温送管の表示看板

【写真 下(右)】 対岸から

馬頭温泉郷は広瀬温泉共同配湯の他、いくつかの自家源泉もあって、複雑な源泉利用形態となっていますが、いずれも特有のとろみとヌルすべ湯ざわりをもつおだやかないい源泉です。

参考までに、「いさみ館」(広瀬温泉利用組合泉)のデータを載せておきます。

〔 源泉名:広瀬温泉利用組合源泉 〕 <H5.5.14分析> ※「いさみ館」掲示データ

アルカリ性単純温泉 48.5℃、pH=9.3、湧出量不明、成分総計=618mg/kg

Na^+=171.7mg/kg、Ca^2+=11.5、Fe^2+=2.0

F^-=3.5、Cl^-=63.4、HS^-=0.9、SO_4^2-=166.4、HCO_3^-=80.3、CO_3^2-=42.7

陽イオン計=189.2、陰イオン計=360.6、メタけい酸=68.1

<温泉利用掲示> (男子浴室)

加水:記載なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:あり 消毒処理:記載なし(塩素系薬剤使用の掲示もあり)

〔 公式Webより 〕

●泉質/弱アルカリ性単純泉 ●泉温/48.5度

●温泉の効能

当館の湧出温泉は弱アルカリ性でございますので(無色澄明微弱土臭)入浴後もすべすべした肌ざわりが感じられます。(那珂川の中に湧く源泉)

■ブランドグルメ

〔 那珂川の鮎 〕

全国有数の鮎の漁獲量を誇る那珂川。清流で育つここの鮎はその質のよさでも知られています。

鮎釣りのメッカであり、シーズンには多くの梁(ヤナ)が掛けられ、焼き鮎、洗い、田楽、フライ、天ぷらなど多彩なレシピを賞味できます。

〔 2013/04/06UP (2012/09入湯) 〕

E140.8.27.380N36.46.20.180

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 湯西川温泉 「元湯 高房ホテル」

湯西川温泉 「元湯 高房ホテル」

湯西川温泉 「元湯 高房ホテル」住 所 :栃木県日光市湯西川1012 (旧 塩谷郡栗山村)

電 話 :0288-98-0062

時 間 :随時?(要事前確認)

料 金 :500円

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (旅のたまご)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

平家の落人伝説が残る秘境、湯西川温泉にある湯宿が日帰り対応するもの。

場所は、温泉街なかほどにある高房神社・上社のそば。

高房神社は湯西川平家一門の守護神で、平重盛の六男(諸説あり)、平高房(忠実)ゆかりのお社で、「高房ホテル」パンフには「当館の名の由来にもなっています。」との記載。

湯西川では中規模の和風の湯宿で木造で雰囲気があります。

日帰り受入は大きく打ち出していませんが、お湯を乞うとこころよくOK。(湯西川は日帰り可とされていても、時間や混雑状況によりあっさり断られる湯宿があるので要注意。)

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 屏風絵

簡素ながらすっきり手入れされて居ごこちよさげな館内。

鹿の剥製といかにも平家の落人集落、湯西川らしい屏風絵(?)が掲げられていました。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 脱衣所

廊下のおくにこぢんまりとした男女別浴室で右が男湯、左が女湯。ほかに貸切風呂もあるようです。

男湯入口の暖簾には「平家の湯」とありました。

脱衣所はこぢんまり。

浴室はややこもり気味で、黒みかげ石枠青タイル貼6-7人の内湯がひとつとシンプル。

カラン3、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

日土曜17時で3人~独占。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 洗い場

褐色に色づいた石の湯口から20L/mmin弱の熱湯を投入しざんざこオーバーフロー。

槽内注吸口は作動なしで、お湯の感じからしてもかけ流しかと思います。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯口&湯色

ほぼ適温のお湯は無色透明でわずかに白い浮遊物をうかべています。

微芒硝味+微重曹味+微たまご味、湯口では甘いイオウ臭にかすかにミシン油臭がまじります。

湯西川のなかでは比較的イオウ臭はおとなしく、あっさりとした感じのお湯です。

鮮度感は高く、湯中にはこまかな気泡が舞っていて、わずかにアワつきもあったかも。

ツルすべによわいとろみを交えます。

地味な感じのお湯ですが、鮮度感がいいので温泉好きは攻める価値ありかも。

また、季節おりおりの山河の幸をふんだんに使った名物料理「高房中納言鍋」があるので泊まってみるのもいいかもしれません。

〔 源泉名:湯西川温泉(集中管理) 〕 <H10.1.13分析>

アルカリ性単純温泉(Na-HCO3・(F)・SO4型) 51.6℃、pH=9.3、470.9L/min動力揚湯、成分総計=0.198g/kg

Na^+=45.4mg/kg (83.74mval%)、Ca^2+=7.3 (15.48)、F^-=10.2 (22.38)

Cl^-=13.9 (16.34)、HS^-=0.7、SO_4^2-=25.1 (21.78)、HCO_3^-=40.1 (27.32)、CO_3^2-=7.1

陽イオン計=53.2 (2.36mval)、陰イオン計=98.1 (2.40mval)、メタけい酸=46.5、硫化水素=0.0

<温泉利用掲示>

かけ流しの温泉です。

■ブランドグルメ

〔 山椒魚の燻製 〕

「道の駅 湯西川」のHPによると「1000メートル以上の高地の沢に梅雨ときだけ出没します。山に精通した地元の猟師が捕獲します。」という超限定産品。

山ぶかい湯西川では山椒魚(サンショウウオ)を食べる習慣がありますが、最近では量が減って貴重品とのこと。

旅館などでは「山椒魚の串焼き」が出されることもあるようです。

〔 2013/01/14UP (2008/11入湯) 〕

E139.35.31.926N36.57.33.784&ZM

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 日光湯元温泉 「おおるり山荘」

日光湯元温泉 「おおるり山荘」

日光湯元温泉 「おおるり山荘」住 所 :栃木県日光市湯元2519

電 話 :0288-62-2700

時 間 :13:00~17:00(奨事前確認、要17時退館)

料 金 :500円(タオル付)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (奥日光湯元温泉旅館協同組合)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

日光湯元温泉のおおるりグループ宿が日帰り対応するもの。

湯元の老舗、南間ホテルの源泉を引き継ぎ、おおるりグループが運営する宿で、共同配湯がメインの日光湯元では貴重な自家源泉(共同源泉との混合泉?)を楽しめます。

日光湯元温泉の湯ノ湖側にあります。(→地図)

板屋から湯ノ湖にかけては、湯の家(湯乃家源泉)、美や川(美や川源泉)など自家源泉宿が多いエリアです。

巨大アパート風の存在感ある建物はおおるりグループスタンダードで、一瞬、那須高雄の「おおるり山荘」がシンクロ。

東京方面からの送迎バス「こまどり交通湯けむり号」は13時には到着しているので、14時にはすでにかなりの入り込み。

しかし、東京方面から交通費往復600円、宿泊料5,500円の計6,100円(入湯税はたぶん別)で、食べ放題飲み放題&温泉三昧ですから、人気があるのもうなづけます。

【写真 上(左)】 こまどり交通湯けむり号

【写真 下(右)】 浴場入口

フロント右手の廊下おく、右手手前に男湯、おくが女湯です。

脱衣所はさして広くなくやや暗め。

窓の広いあかるい浴場に、石枠石敷の数十人はいけるゆったりした内湯がひとつ。

扉をあけると露天。屋根付き木枠石敷10人以上で、まわりは木のデッキが配され、トドれます。

塀ごしに奥日光の山々をのぞむなかなかに開放感ある露天です。(以前はもっと広かったらしい。)

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 内湯の湯口&湯色

内湯はクリーム色のイオウの湯の花におおわれた石の湯口からゲキ熱源泉をいったん湯壺に投入し温度を整えて、湯壺の底から浴槽に底注する仕組み。投入量はかなりの量。

槽内配湯は不明ですが、切欠からの上面排湯があります。

浴槽は内湯・露天ともにたっぷりふかめで入りごこちのいいもの。

露天も内湯と同じ方式ですが、投入量は内湯よりすくなめで排湯方式は不明。

ただ、お湯の感じからしてともにかけ流しかと思います。

カラン12、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜14時で20人以上~5人くらい。おおるりグループの宿はグループ客が多いので、山にぶちあたるとイモ洗いとなりますが、ちょいとずらすと信じられない位に空きます。(長湯する客は意外にすくない。)

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 エントランス

湯温は露天でややぬる、内湯でやや熱~適温。露天は冬季、状況により閉鎖することがあるようです。

お湯は露天はバスクリン色、内湯はエメラルドグリーンでうすにごり、クリーム色の湯の花を浮かべています。

お湯は内湯の方がキレがあるかと思います。

【写真 上(左)】 泉源地

【写真 下(右)】 案内板

山のイオウ泉によくある”味のない味”+微苦味。しぶ焦げイオウ臭になにか鉱物的な香りが加わります。

きしきしやぎしぎし感よりもイオウのスルスルとした湯ざわりが卓越し、このスルスル感は日光湯元でも有数のものかと思います。

とろみはさしてつよくなく、日光湯元の源泉のなかでは比較的マイルドであっさりとした浴感。

日光湯元のお湯は後曳き系の湯質ながら力感がつよいので、思うように長湯できないのがネックといえばネックですが、ここは長湯できそうな感じがあってなかなかに貴重。

【写真 上(左)】 右がおおるり山荘源泉1号

【写真 下(右)】 おおるり山荘源泉2号

なお、ここの泉源は温泉寺脇の泉源地にあり、以前「南間」と掲げられていた掲示は「おおるり山荘源泉」に変わっていました。

さすがにかつての名門、南間ホテルの源泉、共同配湯泉とはちがうキャラをみせてくれました。

料金も安めだし日帰り入浴の敷居も低そうなので、温泉好きは攻めてみてもいいお湯だと思います。

〔 源泉名:共同源泉・南間1.2.3号混合泉 〕 <H16.10.22分析>

含硫黄-Na・Ca-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉(硫化水素型) 43.8℃、pH=6.4、湧出量不明、成分総計=1.169g/kg

Na^+=168.4mg/kg、Ca^2+=131.0

Cl^-=135.7、HS^-=7.0、SO_4^2-=314.3、HCO_3^-=264.7

陽イオン計=322.5、陰イオン計=722.4、メタけい酸=101.5、メタほう酸=22.3、遊離炭酸=176.8、硫化水素=31.5

<温泉利用掲示>

(館内掲示/差し水(加水)の理由)

源泉温度(62℃~74℃)が高いので外気温差により差し水をすることがあります。

〔 2012/09/25UP (2012/09入湯) 〕

E139.25.39.820N36.48.9.310

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 塩原温泉 (門前)「光雲荘」

塩原温泉 (門前)「光雲荘」

塩原温泉 (門前)「光雲荘」住 所 :栃木県那須塩原市塩原2340-1 (旧 那須郡塩原町)

電 話 :0287-32-2414

時 間 :14:00~19:00(要事前確認) / 不定休

料 金 :600円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶトラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

塩原温泉郷、門前温泉の自家源泉宿が日帰り開放するもの。

かの「塩原温泉 湯めぐり手形」の常連宿なので、温泉好きのあいだではけっこう知られています。

場所は「ホテルニュー塩原」の国道R400をはさんだとい面。まわりは開けているのでわかりやすいです。

【写真 上(左)】 門前温泉の1湯

【写真 下(右)】 浴場入口

Pはそれなりにあります。

落ちついたイメージの外観で館内もメンテがよく効いています。

「塩原温泉 湯めぐり手形」の常連宿だけあって、日帰り対応は手なれたもの。

館内おくに「幸運の湯」と名づけられた浴場。ほかに飲泉所&足湯や貸切風呂もあります。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 内湯

脱衣所はそこそこの広さで、風除室経由で右手内湯、左手露天につながっています。

内湯は露天に面して窓が広いですが、ややこもり気味。

石づくり10人ほどの内湯がひとつとサウナがあったかな?

【写真 上(左)】 広々とした露天

【写真 下(右)】 露天の湯口

露天は和風庭園づくりのゆったりとした本格派。

石づくりで20人は優にいけそうなおおぶりな露天です。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜14時で独占~5人。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 露天の湯色&湯口

内湯は木蓋のかかった石 or コンクリの湯口から投入で湯口左手は熱めで湯の香つよく、右手はそうでもないので、右手は温度調節用の加水源泉かもしれません。

槽内注排湯はみあたらず、窓越しに露天に向けて流し出しがあるのでかけ流しでは?

露天は左手おくの巨大な石の湯口から熱湯を湯滝状投入で、ここは湯の香しっかりで非加水源泉だと思います。

槽内注吸湯はみあたらず切欠からの大量排湯は、ここもかけ流しかと。

内湯・露天ともに石灰華系の析出がしっかりでています。

全体に機能的ながら風情もあるなかなかにいい浴場です。

【写真 上(左)】 露天の析出

【写真 下(右)】 析出でまっしろになった露天の石

湯温は内湯でかなり熱め、露天でほぼ適温。

きもち青緑がかったお湯には赤茶とクリームの湯の花がただよいます。

重炭酸土類泉特有の旨味と金気系だし味に微重曹味。

明瞭なこげ臭とよわい金気貝汁臭。

きしきしととろみをまじえた肌に染み渡るような湯ざわりで、あたたまり感はかなりのもの。

重炭酸土類泉的なキャラで、あと曳き感のある浴感。

近くでは「やまなみ荘」(入湯済未レポ)のお湯にちかいですが、こちらのほうが重炭酸土類がつよいかな?

【写真 上(左)】 飲泉所&足湯入口

【写真 下(右)】 足湯

飲泉所&足湯は浴場横から外廊下経由のアプローチ。

数10人はいけそうな細長い足湯とそのおくに飲泉所。

飲泉所のお湯を下のつくばい経由で足湯に流し込む仕組みです。

飲泉所のお湯は熱くてさわれないほどのものですが、紙コップが用意されています。

芒硝味+微金気だし味でのどにするすると入っていく味。よわいこげ臭と金気貝汁臭。

浴場のお湯より硫酸塩が効いていてキャラがちがう感じ。芒硝石膏と重炭酸土類がまじる複雑なお湯です。

【写真 上(左)】 析出におおわれた飲泉所の湯口

【写真 下(右)】 石膏系の析出もでた飲泉所の湯口パイプ

このときは、浴場に自家源泉「光雲荘源泉」と「門前1号源泉」の分析書、飲泉所&足湯に「光雲荘源泉」の分析書があったので、浴場では2源泉を混合してつかっていたのかもしれません。

後註:UP時のオフィシャルHPには「光雲荘源泉」のみの説明があるので、いまは自家源泉のみをつかっているかも。

門前あたりのお湯は、たぶん塩の湯、甘湯など重炭酸土類系の入り方でお湯のイメージが変わると感じているのですが、ここのお湯はとくに重炭酸土類がよく表現されているお湯だと思います。

浴場の風情もお湯もいいし、これで日帰り料金600円は良心的。

温泉好きのみならず観光客も満足できる立ち寄り湯かと思います。

〔 源泉名:光雲荘源泉 〕 <H6.1.28分析>

Na-塩化物・炭酸水素塩泉 73.2℃、pH=6.8、湧出量不明、成分総計=2205mg/kg

Na^+=320.1mg/kg、Mg^2+=31.2、Ca^2+=87.6、Fe^2+=0.1

Cl^-=498.2、HS^-=0.1、SO_4^2-=39.5、HCO_3^-=516.0

陽イオン計=484.8、陰イオン計=1054.2、メタけい酸=310.7、メタほう酸=34.9、遊離炭酸=319.8、硫化水素=0.2

〔 源泉名:町営門前1号源泉 〕 <H4.1.6分析>

Na・Ca-塩化物・炭酸水素塩温泉 55.5℃、pH=7.1、湧出量測定不能(動力)、成分総計=1.700g/kg

Na^+=247.6mg/kg (58.80mval%)、Mg^2+=30.5 (13.71)、Ca^2+=82.5 (22.48)、Fe^2+=1.0

Cl^-=404.1 (64.64)、SO_4^2-=29.4 (3.39)、HCO_3^-=370.1 (33.53)

陽イオン計=396.1 (18.32mval)、陰イオン計=803.8 (18.09mval)、メタけい酸=244.5、メタほう酸=22.7、遊離炭酸=232.4

※HPでは光雲荘源泉のメタケイ酸含有量の多さから「美人の湯」「美肌の湯」として紹介されています。たしかに含有量314.7(310.7)mg/kgは、塩原でも屈指のものかと思います。

<温泉利用掲示>

加水:あり 加温:なし 循環ろ過装置使用:なし 塩素系薬剤使用:なし

〔 2012/08/25UP (2007/03入湯) 〕

E139.49.22.570N36.57.57.230

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 川俣温泉(栗山村村有源泉) 「きぬ姫」

川俣温泉(栗山村村有源泉) 「きぬ姫」

川俣温泉(栗山村村有源泉) 「きぬ姫」住 所 :栃木県日光市川俣583 (旧 塩谷郡栗山村)

電 話 :0288-96-0135

時 間 :不明、要事前確認

料 金 :不明、要確認

※ 温泉より蕎麦が有名なので、グルメ系サイトでの紹介が多いです。

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (ぐるなび)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (日光手打ちそばの会)

■ 紹介ページ (食べログ)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

奥鬼怒、旧栗山村エリアは、蕎麦の美味しいところとして知られています。

ここは味のよさで定評がある民宿兼蕎麦処で日帰り入浴も受け付けています。

いまはどうかわかりませんが、このときは蕎麦を注文したら無料で入浴できました。

”きぬ姫”というかわいい名前は、日本書紀に出てくる「田心姫(たごりひめ)」(別名を”きぬ姫”)にちなむものかもしれません。

ちなみに鬼怒川温泉の鬼怒楯岩大吊橋のそばには、きぬ姫を祭神とする楯岩鬼怒姫神社が鎮座しています。

場所は、川俣温泉街のなか。

県道から斜め左に分岐する国民宿舎「渓山荘」への道に入り、すぐ先のY字路を右へ入ってすぐ。(左は「渓山荘」、最初の分岐に看板あり。)

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 露天のサイン

少しくおくまったところにあるので、お客は常連さんメインでは。

ふつうは前の道をはさんだ露天に入れるらしいですが、このときは湯張り中だったので内湯に入りました。

【写真 上(左)】 露天の脱衣所

【写真 下(右)】 露天

帳場の左手、狭い廊下のおく、手前に女湯、おくに男湯。

他に露天もあるので、宿の規模からすると風呂は充実しています。

【写真 上(左)】 女湯

【写真 下(右)】 男湯

脱衣所は狭くてちとB級。

タイルづくりの浴室に石枠丸タイル敷2-3人のシェル型の湯船がひとつ。

カラン3、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

連休13時で独占。

石壁から突き出た細い金属パイプからゲキ熱源泉を絞り注入で、槽内排湯なく、切欠からのあふれ出しをパイプで受けての排湯。

オーバーフローはないものの、お湯の感じからしてもかけ流しだと思います。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 析出

ややぬるめのお湯は、かすかに懸濁しうす茶の湯の花を浮かべています。

熱すぎて味不明。よわい芒硝臭+焼け石臭。

きしきしととろみがつよく、湯中の指先が青白く発光し、かなりのあたたまり感もあって硫酸塩泉の浴感。

分析書はなぜか、重曹まじりの塩化物泉<下記1>と含硫黄-石膏泉系<下記2>の2種類ありました。

ただ、お湯の感じからすると前者のお湯をつかっているような・・・。

関東~中部にかけての山の湯には、いかにも硫酸塩泉的な質感をもちながら、分析データは重曹泉や食塩泉だったりするお湯がけっこうありますが、ここもそんな一湯かと。

しぼり投入につきお湯の鮮度感はさほどではないものの、どこかあとを曳くおくのふかいお湯とみました。

【写真 上(左)】 蕎麦処

【写真 下(右)】 蕎麦

浴後、蕎麦を食べました。(というか、蕎麦の待ち時間に入湯した。)

なぜか定番のもり蕎麦ではなく、きのこおろしそばを注文していました(笑)

蕎麦の味わいは格別で、固定客が多いのもなるほどうなづけるものでした。

<分析書-1>

〔 源泉名:川俣温泉栗山村村有源泉 〕 <H13.7.26分析>

Na-塩化物温泉 73.7℃、pH=6.63、湧出量不明、成分総計=2.023g/kg

Na^+=520.0mg/kg、Mg^2+=6.2、Ca^2+=43.6、Cl^-=720.?、HS^-=0.5、SO_4^2-=72.9、HCO_3^-=275.5

陽イオン計=604.7、陰イオン計=1074.4、メタけい酸=163.8、メタほう酸=63.1、遊離炭酸=116.1、硫化水素=1.4

<分析書-2>

〔 源泉名:記載なし 〕 <分析日記載なし>

泉質名・泉温・pH・湧出量、すべて記載なし、溶存物質計=0.971g/kg

Na^+=49.0mg/kg、Mg^2+=45.4、Ca^2+=109.4、Fe^2+=0.1、Cl^-=43.3、HS^-=4.8、SO_4^2-=414.0、HCO_3^-=129.8、CO_3^2-=**.*

陽イオン計=217.0、陰イオン計=592.1、メタけい酸=156.1、メタほう酸=5.7、遊離炭酸=68.9、硫化水素=17.1

<温泉利用掲示>

加水:あり 加温:なし 循環利用:なし 消毒処理:なし

■ブランドグルメ

〔 栗山牛 〕

山ぶかい旧栗山村ですが、肉牛が飼育され、「栗山牛」と呼ばれることもあります。

レアっぽいアイテムですが、湯西川などの温泉宿でも提供されているようです。

〔 2012/06/03UP (2008/09入湯) 〕

E139.27.58.660N36.52.41.340

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 大丸温泉 「大丸温泉旅館」

大丸温泉 「大丸温泉旅館」

大丸温泉 「大丸温泉旅館」住 所 :栃木県那須郡那須町湯本269

電 話 :0287-76-3050

時 間 :11:30~14:30(受付終了) / 不定休(事前確認必須)

料 金 :1,000円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (MAPPLE トラベル)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (ぐるなびトラベル)

■ 紹介ページ (るるぶトラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (那須温泉旅館協同組合)

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

※ 浴場内カメラ持ち込み不可なので、浴場の写真はありません。こちらをご覧ください。

那須温泉郷のいちばん上、茶臼岳中腹の標高1,300mに位置する、”川の露天”で有名な創業二百年の老舗人気旅館です。

日帰り対応もしていますが、天候の関係などで中止とすることもあり、じっさいこれまで2度トライしてロスト。3度目でようやくの制覇となりました。

【写真 上(左)】 大丸への道

【写真 下(右)】 駐車場下から

【写真 上(左)】 衝撃の「本日休館」看板(笑)

【写真 下(右)】 日帰り案内看板

大丸の展望台駐車場に駐車し、坂道を谷筋の宿に向かっておりていきます。

白土川(この白土川が”温泉の川”です)の小沢をはさんで、右手が母屋、左手が浴場棟、橋をわたって正面に玄関の絶妙なアプローチ & 高級旅館的たたずまい。

【写真 上(左)】 入口

【写真 下(右)】 高級旅館の趣

GW中につき、なかばあきらめモードで突入するも意外にもOK。

ただ、館内は日帰り客でごった返していました。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 建物の下を流れる白土川

下駄箱は日帰り客と宿泊客で分離され、日帰り客用のはスリッパが備えられています。

玄関左手の帳場で受付。人気宿なのでタカピーな応対かと思いきや、丁寧な接客で好感。

こんなところにも人気の理由があるのかも。

ここは「日本秘湯を守る会」会員宿で、同じく会員の人気宿、福島の二岐温泉「大丸あすなろ荘」は”だいまる”と読み、こちらは”おおまる”と読みます。

【写真 上(左)】 玄関先の案内板

【写真 下(右)】 日本秘湯を守る会会員宿のスタンプ

帳場おくの廊下を左手に進むと飲泉所で、「桜の湯」源泉を飲むことができます。

さらに進むと分岐があり、右手にいくと女湯、左手が男湯。

女湯は階段を上るので全体に男湯より高い位置にありそうです。

また、男湯へのアプローチで白土川を渡るので、男湯は右岸、女湯は左岸にあります。

【写真 上(左)】 飲泉所

【写真 下(右)】 浴場へのアプローチ

館内は暖色系間接照明やちょっとした意匠がきいて、シックな和の雰囲気。

このあたりの環境づくりはさすがに老舗旅館です。

ちなみにここは明治時代にかの乃木希典将軍が毎年湯治に訪れたという格式ある旅館で、廊下などに宿の歴史を語る写真が掲示されています。

【写真 上(左)】 和シックな館内-1

【写真 下(右)】 和シックな館内-2

【写真 上(左)】 渋い意匠-1

【写真 下(右)】 渋い意匠-2

休憩スペース左手の暖簾の先が男湯。

扉を開けると左手が脱衣所、右の階段を上がると休憩所があります。

【写真 上(左)】 休憩スペースと男湯入口

【写真 下(右)】 男湯のサイン

13時過ぎにいったときには、入口にスリッパが折り重なり、脱衣所はごった返し。

辟易して、一旦、館内のそば処でそばを食べたあと、13:40ころに再トライ。

スリッパの数はさきほどの半分くらいに減っていました。

【写真 上(左)】 シンプルなそば処のメニュー

【写真 下(右)】 男湯の暖簾

ここは11:30から日帰り受付、14:30に受付終了し、15:00までに退館のシステム。

内容からして、一浴客よりじっくり過ごす客が多そうなので、早めの時間が混み、遅くなるにつれ空いていくようです。

じっさい、14:40過ぎにはあの広い浴場にわたし1人の独占状態でした。

【写真 上(左)】 男湯入口

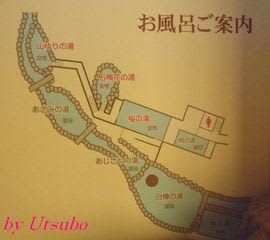

【写真 下(右)】 お風呂のご案内

脱衣所の扉を開けると内湯『笹の湯』。ここの浴場で男性専用はこの『笹の湯』だけです。

さほど広くはないものの落ちついた風情の浴場で、右手手前と左手窓側の2槽がとなりあってあります。

露天への扉を開けると一気に別世界。

白土川がせきとめられて池のようになった川面すべてが露天風呂です。

川の露天というと、関東周辺では群馬の尻焼温泉や長野・秋山郷の切明温泉が知られていますが、川が露天風呂としてここまできっちり収まった例は関東では記憶にありません。

まずは露天の全貌を・・・。

川筋に沿って配置された露天はすべて混浴で、バスタオル巻き入浴可。

下から『白樺の湯』、『あじさいの湯』、『あざみの湯』で、上流側の『あざみの湯』から小滝を成しつつ流れ込んでいます。

入湯前はなんとなくむやみに広くて大味な露天を想像していましたが、入ってみると立体感や奥行きがあって、浴槽ごとのもち味もちがう、湯めぐり楽しい露天でした。

なお、女湯ゾーンは、下から『相の湯』(貸切・日帰り客不可)、『桜の湯』(内湯)、『石楠花の湯』(屋根付露天)、『山ゆりの湯』(屋根なし露天)という構成。

女性は貸切風呂を含めると、じつに7つもの浴槽を楽しめるわけで、なるほど女性に人気があるのもわかります。

では、男湯・混浴露天について浴槽ごとにいきます。

(右・左は下流からみた方向で、右岸・左岸とは逆です。)

HPによると冬期の露天は下記のとおり

『山ゆりの湯』は、冬期間中 (1月上旬~4月中旬まで) 積雪が多いため一時閉鎖。

『あざみの湯』は、冬期間中(12月上旬~4月中旬まで)積雪が多いため一時閉鎖。

<内湯・笹の湯/手前浴槽>

木枠伊豆石敷8-9人ほどで、(たしか)石の湯口からやや熱湯を投入しスリット?からの排湯。

ややぬるめのお湯はほぼ無色透明で芒硝石膏味臭。窓側浴槽より芒硝気がつよいように感じました。

よわいとろみときしきしの硫酸塩泉らしい湯ざわり。

GWで混んでいたせいか、お湯はやや鮮度感に欠けていたような・・・。

<内湯・笹の湯/窓側浴槽>

木枠伊豆石敷6-7人ほどで、石膏の析出がでた石組の湯口からやや熱湯を投入し側溝への上面排湯。

ほぼ適温のお湯は無色透明で石膏芒硝味臭。手前浴槽より石膏気がつよいかな?。

ここもよわいとろみときしきしで、お湯の鮮度にやや生彩を欠いていたような・・・。

<露天下段/白樺の湯>

白土川をせきとめた数十人はいける大ぶりな露天で、石組に湯底は砂地と石がまじった河床そのもの。おくの右手にたたずむ東屋がいいアクセント。

川なので、当然浅いところとふかいところがあり、岩組は赤茶に変色し、少量ながらイガイガ石灰華も。

上流『あじさいの湯』湯からの大量流れ込みと、右手下流側に石組湯口から木升に熱湯を落とし込んでの投入。

手元のガイド写真では、左手山側の樋から打たせ湯が落とされているがこの日はなし。

このほか、左手なかほどから相当量の水の投入と、『あじさいの湯』からの流れ込み口あたりの岩底からぬる湯の湧出。

(ほかにも湧出があると思うが広すぎて探索断念(^^;))

湯温は場所によりさまざまですがおおむねややぬる。

一番熱いのは右手木升湯口そば、一番ぬるいのは左手の水が流れ込んでいるあたり。

とくに左手から流れ込む水は冷たくて量も多いので、流入口あたりに陣取ると半分水風呂状態が楽しめる。

お湯はうすく赤茶に懸濁し、うす茶の浮遊物。

木升への投入湯はゲキ熱でろくに味見できなかったが、おそらく重炭酸土類泉系の旨味が感じられるのでは?

香りも焦げ臭に金気がまじる重炭酸土類泉系。(さほどつよくない。)

湯ざわりも重炭酸土類泉的なぎしぎし感と、よわいながら肌にくい込むような質感も感じる。

<露天中段/あじさいの湯>

上流『あざみの湯』から流れ込む石組河床仕様7-8人の浴槽で隠れ湯的。

下流『白樺の湯』への流し出しで、たぶん岩底からお湯の湧出があると思うが詳細不明。

ここのお湯は、『白樺の湯』より重炭酸土類がつよい感じか・・・。

じっさい、『あじさいの湯』の上部あたりから岩組がいきなり赤茶に変色しているので、このあたりは重炭酸土類系の泉源があるのだと思う。

<露天上段/あざみの湯>

上流から流れ込むぬるい川を受ける石組河床仕様20人ほどの浴槽。

まわりはクマザザ生い茂る山の斜面で野趣たっぷり。あかるい雰囲気のいい露天。

川の上流側には立派な仕切があり行けないようになっている。

(この上流右手がおそらく女湯の『山ゆりの湯』にあたる。)

上流からの流れ込みと右手上流側の岩肌を伝ってゲキ熱湯のポタポタ投入。

このあたりの岩のすきま数ヶ所からも熱い源泉が湧出している。

下流『あじさいの湯』への流し口に水門があり、これで水量調整(=湯温調整?)しているかと思われる。

湯温は本流筋の左手でぬるめ、熱湯湧出のある右手上流側でやや熱。

右手上流側に大石があり、これに背をもたれさせつつ浸かるのが一番快適かな。

ここのお湯は、下の2槽とはニュアンスがちがって硫酸塩泉系。

芒硝石膏味臭が明瞭で、湯中の指先も青白く発光し、きしきしとした湯ざわりにとろみも・・・。

大量加水あると思うにあたたまり感はかなりのもの。

<女湯系>

連れのはなしによると、どの浴槽も無色透明で硫酸塩泉では?といっていた。

お湯は上流の『山ゆりの湯』がいちばんいいと思うけれど、樋から水をたくさん入れていたし長湯してもヘタらなかったので、それほど濃くはないのでは・・・?とのこと。

『あざみの湯』の上流にある『山ゆりの湯』は、大丸泉源地帯にあるのでは?と思ったが、お湯は岩の湯口数ヶ所からの投入で、底からの湧き出しはよくわからなかったとの由(^^;)

『山ゆりの湯』は”川の中の露天”という感じではなかったけど、ロケーションは抜群とほめていた。

〔 お湯について 〕

↑のように、『あざみの湯』と女湯系は硫酸塩泉系、『あじさいの湯』と『白樺の湯』は重炭酸土類型のイメージがでていると思われます。

お宿では硫酸塩泉系の「桜の湯」の分析書しか確認できませんでしたが、自遊人Webの『温泉分析書 図書館』には「川の湯」という別源泉も掲載されています。

「桜の湯」は、ほぼピュアな硫酸塩泉系。

「川の湯」は、硫酸塩メインながらも副成分的に炭酸水素塩がまじります。

(ともに泉質名は単純温泉で、陽イオンにCaやMgなどを含む。)

炭酸水素塩は陽イオンにCaやMgなどの土類がいると、たちまち重炭酸土類泉的イメージを発するので、おそらく『あじさいの湯』&『白樺の湯』は「川の湯」源泉メインでは。(木升湯口の湯温にちと疑問は残るが・・・)

でもって、硫酸塩泉系イメージのあるそれ以外の浴槽は「桜の湯」が主力源泉ではないでしょうか。

じっさい『あざみの湯』のポタポタ湯口と飲泉所(桜の湯)の味はかなり近いものがありました。

(ほかに分析されていない自然湧出泉もあると思う。)

----------------------------------------------------------------------

カラン8、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

GW14時で10人以上~独占。

客層はGWということもあってか行楽客的。若いカップルがかなり入り込んでいました。

女湯からのアプローチが『あじさいの湯』のよこなので、どうしてもここがカップルの溜まり場になります。

個人的に混浴はあまり好きではないので、どうも落ちつきません(笑)。

ここは夜のほうがじっくりと入れるのでは?

【写真 上(左)】 脱衣所2階の休憩所

【写真 下(右)】 冬の外観

浴槽ごとの湯質の変化は面白いものの、加水もあるし、はっきりいって「絶妙にいい」といったレベルのものは感じられせんでした。

(この後攻めた「ニューおおたか」(「相の湯」源泉使用)が異様に好みのお湯で、ここのイメージがかすんでしまったということもあるかも・・・)

また、内湯『笹の湯』のどちらかの浴槽に「川の湯」源泉を入れると泉質的に変化がでるような感じもしました。(析出がでるのでメンテが大変か・・・)

でも、”川の露天”のロケは希有のものだし、料理の評判もいいし、落ちついた大人の雰囲気を満喫できそうなので、トータルで満足度の高いお宿なのだと思います。

〔 源泉名:桜の湯 〕 <H13.11.14分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 78.6℃、pH=7.1、177.5L/min自然湧出、成分総計=0.897g/kg

Na^+=54.0mg/kg (29.53mval%)、Mg^2+=19.0 (19.66)、Ca^2+=67.8 (42.47)、Fe^2+=0.0、Cl^-=1.9 (0.66)、HS^-=0.0、SO_4^2-=378.3 (97.40)、HCO_3^-=9.2 (1.87)

陽イオン計=166.7 (7.96mval)、陰イオン計=389.6 (8.09mval)、メタけい酸=318.8

自遊人『温泉分析書図書館』より「川の湯」源泉の分析書データを抜粋引用します。

------------ 引用データ ------------

〔 源泉名:川の湯 〕 <H15.7.30分析>

単純温泉(Ca・Na・Mg-SO4・HCO3型) 38.0℃、pH=7.5、200L/min自然湧出、成分総計=0.362g/kg

Na^+=16.9mg/kg (22.70mval%)、Mg^2+=8.0 (20.33)、Ca^2+=33.8 (52.08)、Fe^2+=0.0、Cl^-=3.0 (2.68)、HS^-=0.1、SO_4^2-=107.7 (70.87)、HCO_3^-=49.7 (25.74)

陽イオン計=65.0 (3.24mval)、陰イオン計=161.4 (3.16mval)、メタけい酸=132.8

------------ 引用データおわり ------------

〔 脱衣所掲示 〕

歴代館主が200年以上前から守り続けてきた湯の恵み。

当源泉は那須御用邸にも引湯されており、その成分はメタケイ酸を多く含有し保温成分が高く古くから美人の湯と云われております。(以下略)

■ブランドグルメ

〔 ジョイア・ミーアのイタリアン 〕

やんごとなき方々もお忍びで訪れるという那須の人気イタリアン。

薪釜で一枚一枚焼き上げる手作りピッツァのレベルも高いですが、個人的には海の幸ドリアと地鶏のあぶり焼きガーリック風味にインパクトを感じました。

名うての人気店なのでプライムタイムを外していくのがポイントか?

〔 2012/05/11UP (2012/05入湯) 〕

E139.59.16.840N37.7.10.790

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ (足利)地蔵の湯 「東葉館」 〔 Pick Up温泉 〕

(足利)地蔵の湯 「東葉館」

(足利)地蔵の湯 「東葉館」住 所 :栃木県足利市葉鹿町1981

電 話 :0284-62-0136

時 間 :10:00~21:30?(薦事前確認) / 不定休

料 金 :700円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (栃木県観光物産協会)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (足利市観光協会)

足利市の北東側、市街地のはずれにある客室数10室、明治末期創業の老舗旅館。

場所は少しわかりにくいので、↓の地図を参照ください。(無量院をめざしていくといいかも・・・)

土曜14時前に突入すると広間では大宴会開催中。でも浴室は3~6人と空いていました。

場所柄、会合や法要などに使われているようで各種の宴会コースも設定されています。

回数券を発行し、日帰り客の受け入れにも積極的なよう。

【写真 上(左)】 和風の雰囲気ある露天

【写真 下(右)】 仙人の湯

男女別の浴場は、内湯ゾーンに温泉槽(黒みかげ石枠タイル貼5.6人)、ジェット槽(同、ジェット2本、真湯)、露天ゾーンに露天(鉄平石造8.9人、東屋付)、別棟に「仙人の湯」(同6.7人、たぶん真湯、槽内に備長炭)と旅館の規模のわりに浴場は充実しています。

とくに露天はゆったりとしてなかなかに風情あるもの

カラン計11、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

【写真 上(左)】 温泉槽

【写真 下(右)】 ライオン湯口

内湯温泉槽は赤茶色に変色したライオンの口から時折投入でかなり潤沢なオーバーフロー。

投入量よりもオーバーフロー量のほうが多い感じなので、槽内注湯があるかも(にごり湯につき槽内注排湯不明)。

源泉?カランもあって薄い赤茶色の冷水が出ます。適温で鉄泉系の赤茶色のにごり湯は透明度45cm。

窓から差し込む日差しを受けて黄金色に輝ききれいでした。

【写真 上(左)】 温泉槽の湯口&湯色

【写真 下(右)】 鉄泉系の色味です

金サビ味に金サビ臭で鉄泉らしいキシリ感のあるお湯はあたたまり感がつよく、クセになりそうな個性的なお湯で、イメージとしては伊勢崎の五色を薄めて鮮度を高めた感じかな。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 露天の湯口

露天は竹の湯口から熱湯大量投入+側面注入でかるい底面吸湯+浴槽横排湯口への流し出し。

ややにごりのある熱めのお湯には細かな白い浮遊物がただよいます。

無味ながらおだやかな温泉臭?があり、かるいヌルすべも感じられたので水道水ではないと思います。

【写真 上(左)】 露天の湯色

【写真 下(右)】 分析書

庭内湧出らしい源泉は鉄泉のイメージが強いですが、総鉄は6.0mg/kgで温泉法規定に及ばず、メタけい酸=75.5mg/kgによる規定泉となっています。

宴会客の集中出撃を回避できれば (^^; 、このあたりではめずらしいにごり湯をじっくりと楽しめるなかなかのお湯かと思います。

〔 源泉名:地蔵の湯 〕

規定泉(メタケイ酸)(Ca・Mg・Na-HCO3型)* 17.3℃、pH=6.3、湧出量不明、成分総計=0.418g/kg

Na^+=16.9mg/kg、Ca^2+=27.9、Fe^2+=5.2、Fe^3+=0.8、Cl^-=19.4、SO_4^2-=21.0、HCO_3^-=131.9、メタけい酸=75.5、遊離炭酸=103.5 <H11.4.5分析>

*):筆者の概算mval%による。

○ 元レポは「みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」でもご紹介いただいています。

■ブランドグルメ

〔 ココワイン 〕

足利市の山側、田島町にあるファームのオリジナルワイン。

1950年代に開かれた山の葡萄畑は、開墾以来、除草剤が撒かれたことがないそうで、2007年から100%日本産葡萄と天然の自生酵母をつかってワインが醸造されています。

2011のヌーボーは「2011のぼっこ」。

ワイナリー見学コースが設定され、Web通販で購入することもできます。

〔 2011/11/17内容補強のうえUP (2004/05/01レポ (2004入湯)) 〕

E139.23.24.031N36.21.59.936

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 小砂温泉 「ホテル 美玉の湯」 〔 Pick Up温泉 〕

小砂温泉 「ホテル 美玉の湯」

小砂温泉 「ホテル 美玉の湯」住 所 :栃木県那須郡那珂川町小砂3102 (旧 那須郡馬頭町)

電 話 :0287-93-0709

時 間 :10:00~20:00

料 金 :1,000円(16時~ 500円)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

※ 大混雑につき館内の写真はありません。

旧馬頭町にある温泉ホテルが日帰り開放するもの。

馬頭温泉郷に含める人もいますが、県Webでは、馬頭温泉郷は「広瀬の湯・南平台・小口の湯の3つの温泉で形成」とあるので、独立した温泉とされているようです。

ちなみに小砂(こいさご)というのはここから北東方向の山あいに入った集落の名で、水戸藩ゆかりの窯として知られた小砂焼がいまもつくられています。

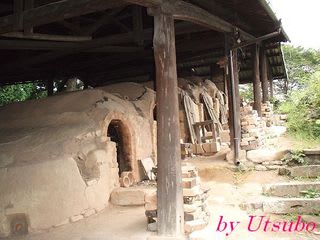

【写真 上(左)】 小砂の里

【写真 下(右)】 小砂の登り窯

ここは地味めなお湯の多い馬頭のなかではダントツの人気を誇る人気温泉で、週末、Pはたいてい車で一杯です。

何度も前を通っていますが、こんな状況だし料金も1,000円と高めなので未湯がつづいていました。

一郷一会のなかで話題になることも多く、ついに意を決して入湯(笑)

16時からは500円になりますが、宿泊客と日帰り客が重なって大混雑になりそうなので、おそれをなして15時すこし前に1,000円はたいて突入。(この時間帯なら、割引狙いの日帰り客もチェックインした宿泊客もまだいないと踏んだ。)

【写真 上(左)】 給水所

【写真 下(右)】 ホテル外観

しかし、入館する前から建物よこの給水所で水汲みに群がる人だかりにおののき。

この水はおそらく浴場の打たせ湯「美玉冷泉」とおなじもので、軽いイオウ臭でのどにするすると入っていく芒硝泉系の美味しいもの。

ホテルとは入口が別になっていて、日帰り客がそれだけたくさんいることを物語っています。

ホテルには広めの露天がありますが、現在、宿泊客用となっているようです。

ロビーも脱衣所も広くはなく、脱衣所は衣類とペットボトルでごったがえし。

暗く狭めで無機質な浴室は、ラドンを残すため窓が開かず思いっきり熱気がこもってサウナ状態。

そこに浴客がなんと12人以上!

↑の甘過ぎるもくろみはものの見事にはずれたわけでした。

カラン3はもちろん満杯で、浴槽も浴槽フチもぎっしりで居場所をさがすのにも一苦労。

L字型の入りごこちのいい内湯(黒石枠伊豆石?貼6-7人)とそのよこに打たせ湯の2槽。

打たせ湯は上から冷たい水が落とされています。

「美玉冷泉」をつかった打たせ水風呂は人気の的で、あいても10秒とたたずにふさがってしまい、しかもなかなかあかないのでゲットするのは至難のワザ。

洗い場カランと同じ水質のような気がしたので、あまりにあかないときは、洗い場のカラン水を浴びるのも手かと・・・。

内湯は石の湯口から熱湯を投入で槽内注排湯はみあたらず、ザンザコオーバーフローからみてもかけ流しでしょう。

内湯のお湯はかなり熱めでほぼ無色透明。クリーム&うす茶の湯の花が少量ただよいます。

よわい芒硝石膏味臭。

ヌルすべは感じますが、那珂川や「城の台荘」、「いさみ館」ほどではありません。

一浴した限りでは、お湯じたいにさほどの個性はないし、ゲキ混みなのでザコザコオーバーフローのわりに鮮度感もさほどではないし、どうなのかな~??といった感じ。

あたたまり感は異様につよいですが、これが熱湯のせいか、こもる熱気のせいか、はたまたラドンの効能なのかは見当がつかず。(たぶん全部でしょう(笑))

ただ、異様なあたたまりのわりに汗の引きが速く、浴後ほてりが残らず、からだが軽くなったような気がして無性に眠くなり、肌がつるつるになりました。

入湯時(2006年)には、放射能泉にさほど入っておらず、こんな印象に終わりましたが、その後、それなりに放射能泉の入湯をこなすにつれ、ラドンの浴感?というか、存在感をなんとなく感じとれるようになってきました。

とくに近頃は、硫酸塩泉系のお湯にただならぬ奥行きを与えるのは、ひょっとしてラドンの存在なのでは?と感じています。(分析書に記載されていなくても感じることがある。)

↑のような状況にもかかわらず1,000円も払って通う人(毎週通っているという同浴者が数人いた。)がいるからには、やはりそれだけの効能があるのかも・・・。

すくなくとも「ラドン泉に入っている」という心理的効果と、サウナ状態の浴室による新陳代謝の効果は確実にあるかと思います。

再訪して、ラドンの効力を確かめてみたい1湯です。

〔 源泉名:塚本源泉 〕

アルカリ性単純温泉(Na-SO4型) 46.5℃、pH=9.2、82.4L/min掘削揚湯、成分総計=0.543g/kg

Na^+=155.5mg/kg (97.55mval%)、F^-=3.2、Cl^-=16.5 (6.12)、HS^-=0.0、SO_4^2-=232.7 (64.36)、HCO_3^-=71.8 (15.69)、CO_3^2-=24.2 (10.77)、陽イオン計=159.6 (6.93mval)、陰イオン計=351.2 (7.52mval)、メタけい酸=32.1、Rn=2.93M.E.(マッヘ単位/kg) <S59.7.19分析>

<温泉利用掲示>

加水:温泉が不足した場合、加水する事があります。 加温:適温へ調整するため、加温する事があります。 循環ろ過装置使用:なし 塩素系薬剤使用:なし

〔 現地掲示 〕

この温泉「美玉の湯」は千二百米地下から湧出した天然ラドンを含む霊泉です。

ラドンは細胞に刺激を与え新陳代謝を活発にし細胞を若々しくよみがえらせ全身が健康になります。

「美玉の湯」及び「美玉冷泉」を交互に入浴すると一層効果があります。

この温泉の源泉温度が49℃ですので源泉そのままで御入浴いただいて居ります。(以下略)

○ 一郷一会100名湯(takayamaさん)

〔 2011/09/25UP (2006/09入湯) 〕

E140.8.24.672N36.46.52.751

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 塩原温泉(上塩原) 「旅館 まじま荘」 〔 Pick Up温泉 〕

塩原温泉(上塩原)「旅館 まじま荘」

塩原温泉(上塩原)「旅館 まじま荘」住 所 :栃木県那須塩原市上塩原580 (旧 那須郡塩原町)

電 話 :0287-32-4162

時 間 :10:00~17:00(時間要確認)

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLEガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

塩原温泉郷、上塩原地区にある自家源泉の湯宿が日帰り対応するもの。

「塩原温泉郷 湯めぐり手形」に参画しているので温泉好きによく知られています。

また、道路側に日帰り看板を出し、日帰り受け入れに積極的なよう。

ご主人が「あん摩・マッサージ・指圧師」の免許を持っており、指圧&温泉の宿としても知られているようです。

塩原温泉郷、元湯への道を分けた会津寄りは上塩原と呼ばれ、いくつかの自家源泉の宿があります。

塩原は不思議なところで、入口の大網温泉あたりがいちばん険しい渓谷的ロケで、上流に向かうに従っておだやかな景色になっていきます。

上塩原あたりになると箒川はゆったりと流れ、あたりはまったくの農村風景です。

上塩原エリアは湯宿が点在し、いわゆる温泉街は形成されていません。

ここもR400沿いにある一軒宿的立地です。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 内湯

国道からやや引き込んだ建物はわりに新しめ。

「湯めぐり手形」の常連宿だけあって、日帰り対応は手慣れたもの。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 露天からの眺め

宿の規模のわりに立派な内湯と露天をもっています。

内湯はみかげ石枠タイル貼12人以上ジェット、ジャグジー&寝湯×2付で、湯温は場所によりちがいます。

石の湯口からの熱湯投入+側面注入で側溝への上面排湯。

露天は箒川上流に面した開放感あるナイスロケで、鉄平石造5-6人屋根付でほぼ適温。

石灰華系のイガイガ析出がでた岩の湯口から熱湯投入で槽内注排湯はみあたらず、切欠からの排湯はかけ流しかと。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 露天の湯口

カラン6、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜10時で独占~3人。

お湯は内湯より露天の方がいいですが、イメージはほぼ同じ。

うす茶色で茶色の浮遊物(露天で多く、内湯はすくない)。硫酸塩成分のためか湯中の指先が青白く発光しています。

中塩味に微金気だし味によわめの焼けタイヤ臭が香ります。

重曹泉系のツルすべとよわめのとろみがあり、あたたまりがつよくて入り応えのあるお湯です。

【写真 上(左)】 露天の湯色

【写真 下(右)】 析出

地味なイメージながら安定感のあるお湯で、さすがに塩原の自家源泉宿。

指圧は日帰りでも受けられる(完全予約制)ようなので、これと併せてゆったり過ごすのもいいかもしれません。

〔 源泉名:真島源泉 〕

Na-塩化物温泉 60.5℃、pH=7.6、湧出量不明、成分総計=1112mg/kg

Na^+=302.2mg/kg、Ca^2+=31.3、Fe^2+=0.3、Cl^-=381.8、SO_4^2-=89.6、HCO_3^-=164.8、HS^-=0.2、陽イオン計=341.0、陰イオン計=637.9、メタけい酸=96.3、メタほう酸=32.9、遊離炭酸=3.2 <H4.1.24分析>

<温泉利用掲示(HPより)>

当館の源泉は約60℃。加水・循環はせず、湯量を調節して適温にしております。

〔 2011/08/22UP (2007/01入湯) 〕

E139.47.4.408N36.58.48.623

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 馬頭温泉 「いさみ館」 〔 Pick Up温泉 〕

馬頭温泉 「いさみ館」

馬頭温泉 「いさみ館」住 所 :栃木県那須郡那珂川町小口1616 (旧 那須郡馬頭町)

電 話 :0287-92-4126

時 間 :10:00~15:00(要事前確認、震災の影響で現在、入浴時間は14時~となっているようです。)

料 金 :300円?

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

いまは那珂川町となった旧馬頭町エリアにはいくつかの温泉があって、”馬頭温泉郷”と呼ばれています。

馬頭には小口温泉、広瀬温泉(広瀬温泉管理組合源泉)、那珂川温泉(那珂川温泉開発源泉・広瀬温泉組合)の3系統の共同配湯泉があると目されますが、ここは広瀬温泉をつかう湯宿です。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 民芸調の館内

那珂川の河畔にある古民家風の宿で、使用している木材はすべて古い農家から譲り受けたものだそう。

和シックな館内は手入れもいき届いています。

料理は川魚、馬刺、山菜などのスローフード系らしくリピーターが多そう。

日帰り料理プラン(平日限定)も充実しています。

なお、入浴時は一浴料金300円とゲキ安でしたが、いまは変更になっているかもしれません。

【写真 上(左)】 シックなテラス

【写真 下(右)】 凝った調度類

浴場は男女別に内湯と露天。

男湯は内湯に白壁&瓦屋根が設えられた雰囲気あるもの。

内湯、露天とも那珂川の流れが見渡せるナイスロケです。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 脱衣所

内湯は木&黒みかげ石枠石敷き10人位、露天は木枠の舟形浴槽で、側面は石、底は小石敷きになっています。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 露天-1

カラン5、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

カランは硬水のイメージがあり、井水か、もしかして源泉かと思います。

土曜14時で独占~2人。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 露天-2

内湯は竹樋から樹脂製ケースに囲まれた水車に注ぎ込んでの投入で30L/minほどか・・・。

槽内排湯は不明ですが、投入量とほぼ同量をざんざこに流し出し。

露天は木の湯口から熱湯を注入でここも槽内排湯は不明ですが、入ると大量にオーバーフローします。

掲示はろ過循環でしたが、露天はお湯の感じからしてかけ流しかそれに近い湯づかいとみました。

内湯はうすく白濁してうす茶の浮遊物。

味不明、よわくシャープな草臭が香り、馬頭のお湯らしいヌルすべと明瞭なとろみがあります。

【写真 上(左)】 露天の湯口

【写真 下(右)】 露天の湯色

露天は緑褐色透明度60~70cmのうすにごり湯で、黒とうす茶の湯の花が舞っています。

微塩味+芒硝味?でシャープな草臭にかすかにイオウ臭が混じるかも・・・。

ヌルすべととろみは内湯よりつよめです。

湯切れよく、浴後に爽快感のでる上質なお湯は、さすがに馬頭温泉。

雄大な那珂川の流れを眺めながら質のよいお湯を楽しめる、いいお宿だと思います。

馬頭周辺には、那珂川温泉、八溝温泉、宝来の湯「湯の宿 城の台荘」など、しみじみといいお湯が多いのでハシゴしてみるのもいいかも?

このあたりは鮎の名所で、夏から秋にかけてヤナがたくさんかかるので、それとからめて訪れるのも面白いかもしれません。(さりげに蕎麦も美味いところ)

〔 源泉名:広瀬温泉利用組合源泉 〕

アルカリ性単純温泉 48.5℃、pH=9.3、湧出量不明、成分総計=618mg/kg

Na^+=171.7mg/kg、Ca^2+=11.5、Fe^2+=2.0、F^-=3.5、Cl^-=63.4、HS^-=0.9、SO_4^2-=166.4、HCO_3^-=80.3、CO_3^2-=42.7、陽イオン計=189.2、陰イオン計=360.6、メタけい酸=68.1 <H5.5.14分析>

<温泉利用掲示>

加水:源泉を常時加水、夏季は一定期間源泉と井戸水を加水 加温:あり 循環ろ過装置使用:あり 塩素系薬剤使用:あり

■ブランドグルメ

〔 馬頭の馬刺し 〕

”馬頭町”の名は本尊に馬頭観世音菩薩を祀る「馬頭院」に由来するものと思われますが、ふるくから馬肉の美味しいところとしても知られています。

(ちなみに近世以降、馬頭観世音菩薩は荷役馬の供養の意味で祀られることも多く、馬とかかわりのふかい土地に多くみられます。)

とくに名物とされているのが”馬刺し”。

商店街などでふつうに売られているほか、「道の駅ばとう」には馬刺し定食もあります。

〔 2011/08/10UP (2006/09入湯) 〕

E140.8.30.380N36.46.7.329

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |