関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 声質のオリジナリティ(数年前のカラバトU-18)

2022/02/27 リニューアルUP

2021/12/13 UP

さきほど放送のカラバト、「AI採点マシーンを攻略せよ!THEカラオケ★バトル100点チャレンジ!!」視てみました。

竹野留里さんや、せびっちゃマンボさん、やっぱり巧いし声の質もいい。

往年のカラバトの常連さんは、やっぱりレベル高かったと改めて思う。

でも、やっぱり凄いと思ったのは、↓のメンツ(黄金の世代?)と加藤礼愛ちゃん。

機械得点チャレンジなのに、聴いてて面白いし飽きない。

LIVEとしても完結してる。

・堀優衣ちゃん

【カラオケバトル公式】堀優衣:MISIA「飛び方を忘れた小さな鳥」/2021.12.12 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)

↑ つやっつやのハイトーンが響く響く。

こんなハイトーンの歌いまわしできる女性歌手って、プロでもいないのでは?

ボックスB-2のビブラートの効きが芸術的。

・佐久間彩加ちゃん

DREAMS COME TRUE 『雪のクリスマス』

一音一音が芯喰ってた。減点の要素がみあたらず、これは100点出たと思ったが・・・。

丁寧に歌っているのに、しっかり声にこもっている情感。

たぶん天才なのに、職人的な追求。この姿勢がいいやね。

・鈴木杏奈ちゃん

水樹奈々 『WILD EYES』

こういう曲、好きなんだと思う。声優デビューしたし。

いつもながらのいい出来だったけど、ちょっと音程外しが多かったかも。

(杏奈ちゃんにしてはめずらしい。この子は絶対音感もってると思うので・・・)

・加藤礼愛ちゃん

【カラオケバトル公式】加藤礼愛:平原綾香「Jupiter(Little Glee Monster ver.)」(森アナイチオシ動画)

堂々たる歌いぶり。どんどんうまくなってる!

歌声に魂がこもってる感ばりばり。

4:28~ のアドリブ(フェイク)、小5の女の子のパフォーマンスとはとても思えず・・・。

なんというか、もって生まれたヴォーカリストとしての格の高さを感じる。

---------------------------------

2021/11/29 UP

ひさびさに録画してある昔のカラバト視てみました。

やっぱり数年前のU-18のパフォーマンスが凄い。

歌のうまさももちろんだけど、それぞれの声質のオリジナリティが際立ってる。

よくぞこれだけの才能が同時期にあらわれたものだと思う。

■ 原藤由衣 - 風が吹いている/いきものがかり

歌のお姉さん的な美声だけど、それだけでは収まらない深みを感じる声質と豊かな声量。

■ 堀優衣 - Get Along Together/山根康広

どこまでもつやっつやな響きまくる美声。そしてゆるぎない安定感。

■ 熊田このは - 見えないスタート/BENI

せつなさを帯びているのに、なぜか聴き手に元気を与える類い希な美声。

1/fゆらぎまじりのヒーリングヴォイスと透明感。

■ 佐久間彩加 - 君がいたから/Crystal Kay

いろいろな声色が複雑に混じり合う。まさに声色の魔術師(笑)

こんなの意識して出せるとは思えないから、たぶん天性のものだと思う。だから天才。

勝負師的なキレ味も魅力。

■ 鈴木杏奈 - 炎/LiSA

絶対音感(?)にテクと情感が乗って、もはや文句のつけようなし。

ステージングも抜群で、人前で歌うことが本当に好きなんだと思う。

一度でいいからこのメンバーでユニット組んで歌ってほしかった。

全員ユニゾンで歌っても、聴き分けできる自信あり(こればっかし(笑))

これに富金原佑菜ちゃんが加わったら、史上最強のティーン・ユニットだったかも。

■ 富金原佑菜 - inside you/milet

声の成分が多彩だし響きが強い。細かな音符や休符を散りばめたような粒立ちとキレ。

複雑な成分を束にしてぶつけてくるような声質は、聴き応え十分。

■ 熊田このは&富金原佑菜 - 打上花火/DAOKO X 米津玄師

「声質のオリジナリティ」を実感できるパフォーマンス。

このはちゃんの響き渡るハイトーンに、佑菜ちゃん、密度の濃い深みある声色をぶつけて四つに組んで譲らず。

〔関連記事〕

■ カラバト&佐久間彩加ちゃん配信ライブ情報/LIVE初参戦

■ 奇跡の才能? 加藤礼愛ちゃん

■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2

■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク

■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

2021/12/13 UP

さきほど放送のカラバト、「AI採点マシーンを攻略せよ!THEカラオケ★バトル100点チャレンジ!!」視てみました。

竹野留里さんや、せびっちゃマンボさん、やっぱり巧いし声の質もいい。

往年のカラバトの常連さんは、やっぱりレベル高かったと改めて思う。

でも、やっぱり凄いと思ったのは、↓のメンツ(黄金の世代?)と加藤礼愛ちゃん。

機械得点チャレンジなのに、聴いてて面白いし飽きない。

LIVEとしても完結してる。

・堀優衣ちゃん

【カラオケバトル公式】堀優衣:MISIA「飛び方を忘れた小さな鳥」/2021.12.12 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)

↑ つやっつやのハイトーンが響く響く。

こんなハイトーンの歌いまわしできる女性歌手って、プロでもいないのでは?

ボックスB-2のビブラートの効きが芸術的。

・佐久間彩加ちゃん

DREAMS COME TRUE 『雪のクリスマス』

一音一音が芯喰ってた。減点の要素がみあたらず、これは100点出たと思ったが・・・。

丁寧に歌っているのに、しっかり声にこもっている情感。

たぶん天才なのに、職人的な追求。この姿勢がいいやね。

・鈴木杏奈ちゃん

水樹奈々 『WILD EYES』

こういう曲、好きなんだと思う。声優デビューしたし。

いつもながらのいい出来だったけど、ちょっと音程外しが多かったかも。

(杏奈ちゃんにしてはめずらしい。この子は絶対音感もってると思うので・・・)

・加藤礼愛ちゃん

【カラオケバトル公式】加藤礼愛:平原綾香「Jupiter(Little Glee Monster ver.)」(森アナイチオシ動画)

堂々たる歌いぶり。どんどんうまくなってる!

歌声に魂がこもってる感ばりばり。

4:28~ のアドリブ(フェイク)、小5の女の子のパフォーマンスとはとても思えず・・・。

なんというか、もって生まれたヴォーカリストとしての格の高さを感じる。

---------------------------------

2021/11/29 UP

ひさびさに録画してある昔のカラバト視てみました。

やっぱり数年前のU-18のパフォーマンスが凄い。

歌のうまさももちろんだけど、それぞれの声質のオリジナリティが際立ってる。

よくぞこれだけの才能が同時期にあらわれたものだと思う。

■ 原藤由衣 - 風が吹いている/いきものがかり

歌のお姉さん的な美声だけど、それだけでは収まらない深みを感じる声質と豊かな声量。

■ 堀優衣 - Get Along Together/山根康広

どこまでもつやっつやな響きまくる美声。そしてゆるぎない安定感。

■ 熊田このは - 見えないスタート/BENI

せつなさを帯びているのに、なぜか聴き手に元気を与える類い希な美声。

1/fゆらぎまじりのヒーリングヴォイスと透明感。

■ 佐久間彩加 - 君がいたから/Crystal Kay

いろいろな声色が複雑に混じり合う。まさに声色の魔術師(笑)

こんなの意識して出せるとは思えないから、たぶん天性のものだと思う。だから天才。

勝負師的なキレ味も魅力。

■ 鈴木杏奈 - 炎/LiSA

絶対音感(?)にテクと情感が乗って、もはや文句のつけようなし。

ステージングも抜群で、人前で歌うことが本当に好きなんだと思う。

一度でいいからこのメンバーでユニット組んで歌ってほしかった。

全員ユニゾンで歌っても、聴き分けできる自信あり(こればっかし(笑))

これに富金原佑菜ちゃんが加わったら、史上最強のティーン・ユニットだったかも。

■ 富金原佑菜 - inside you/milet

声の成分が多彩だし響きが強い。細かな音符や休符を散りばめたような粒立ちとキレ。

複雑な成分を束にしてぶつけてくるような声質は、聴き応え十分。

■ 熊田このは&富金原佑菜 - 打上花火/DAOKO X 米津玄師

「声質のオリジナリティ」を実感できるパフォーマンス。

このはちゃんの響き渡るハイトーンに、佑菜ちゃん、密度の濃い深みある声色をぶつけて四つに組んで譲らず。

〔関連記事〕

■ カラバト&佐久間彩加ちゃん配信ライブ情報/LIVE初参戦

■ 奇跡の才能? 加藤礼愛ちゃん

■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2

■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク

■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

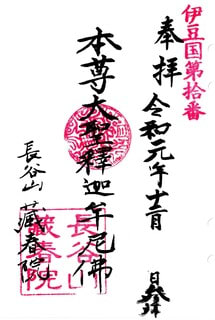

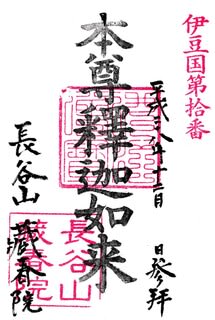

■ 第10番 長谷山 蔵春院(ぞうしゅんいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市観光情報サイト

伊豆の国市田京949-1

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

第10番蔵春院は、第9番澄楽寺からほど近い田京(たきょう)の地にあります。

寺伝には、「関東管領足利持氏は、時の将軍足利義教公に反抗し自ら鎌倉将軍と名乗ったため幕府は追討を計り、持氏の家臣である上杉憲実に討伐の命を下した。憲実はやむなく持氏を鎌倉永安寺に攻めて自害させたが、憲実は主君を死に追いやったことを悔い管領職を譲って出家。主君の菩提を弔うため寺院建立を決意し、多福院(大仁町白山堂)に止錫中の春屋宗能禅師を尋ねて懇請し、白山堂の豪氏宮内五左ヱ門の協力を得て今の地に(永享十一年(1439年))長谷山蔵春院を建立」とあります。

↑の出来事は「永享の乱」と思われるので、Wikipediaなどで「永享の乱」をひくと、やや異なった内容があるのでとりまとめてみます。↓

永享十年(1438年)、第四代鎌倉公方足利持氏は前関東管領上杉憲実と対立し、憲実を支持した将軍足利義教公は足利満直、駿河守護今川範忠、上杉持房・教朝らを出兵させた。

持氏軍は敗れ、持氏は鎌倉に引く途中で憲実の家宰・長尾忠政に憲実・義教との折衝を依頼、鎌倉称名寺で出家し永安寺に幽閉された。

憲実は持氏の助命を懇願したが義教公は許さず、憲実に持氏の追討を命じたため憲実はやむなく永安寺を攻撃、持氏は自害した。(永享の乱)。

寺伝とWikipedia等で持氏と憲実の関係は若干異なりますが、「憲実は持氏の助命を懇願したもののやむなく持氏を追討」という点では符合し、憲実が持氏の菩提を弔うために蔵春院を建立、という趣意は同じかと思います。

山号、寺号は持氏の法名蔵春院殿陽山継公大禅定門によるものとされます。

憲実から寺院建立を懇請された宗能禅師が造立の際、この地に棲んでいた悪龍を鎮めたという龍神伝説が残ります。

宗能禅師は自らは開山を称せず、本師である大綱明宗大和尚を勧請して開山とし、後事を実山永秀に託して小田原最乗寺に住され第五世となりました。

『豆州志稿』には「田京村 下總州國府臺總寧寺末 本尊釋迦如 永享十一年(1439年)、上杉安房守憲実持氏

将軍ヲ追薦シ施地建寺開基トス 寺伝曰上杉憲実白山堂ノ処士宮内氏ニ●リテ創建シ足利持氏ヲ開基トスト 憲実当国ニ遁栖ノ事諸書ニ見ユ 開山大綱和尚二世春屋和尚三世実山和尚因テ三古佛道場ト称ス 実山此ニ住ム事数年 長享丁未歳(元年/1487年)示寂 実山ノ時持氏の子成氏ヨリ寺領ヲ寄スト云 持氏の古碑 法名長春院殿陽山継公大禅定門 及守佛(地蔵ノ木像長六寸手ニ寶珠ヲ持ツ)ヲ置ク 有佛殿祖師堂衆寮庫裏浴室鐘楼門 元末寺八十余ヶ寺アリ 今四十七ヶ寺ヲ有シ中本寺格也」とあり、おおむね寺伝と合致しています。

-------------------

瓦葺の楼門は三間一戸の八脚門で、上層に鐘楼を置いています。

本堂は昭和53年落慶。入母屋造桟瓦葺で降棟に照りのある勢いを感じるつくり。

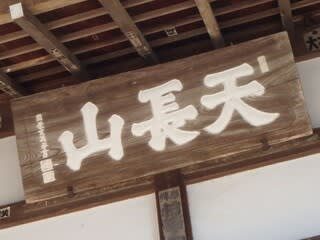

向拝柱はなく向拝正面は桟唐戸で左右に花頭窓、上部に「長谷山」の山号扁額を掲げています。

本堂向かって右手前の観音堂に御座す観世音菩薩は、従前は山中にあって「長谷観音」(ちょうこくかんのん)と呼ばれ、歴代住職が石仏観音を中心に西国観音霊場より請来した三十三観音を参拝路に安置していることもあって多くの信者を集めていたそうですが、堂宇焼失により、現在はこの場所に御座されているそうです。

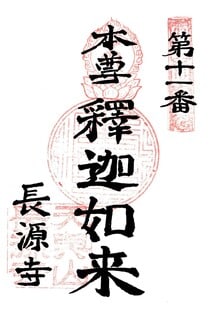

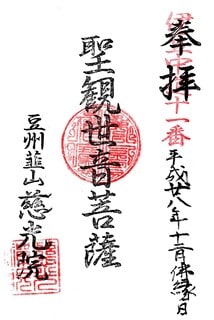

御朱印は庫裡にて拝受。鎌倉の影響が強い由緒を受けてか、御本尊、札所本尊ともに釈迦牟尼佛となっています。

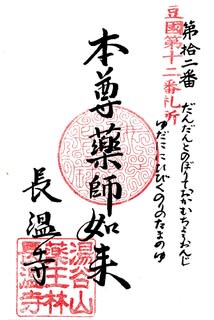

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

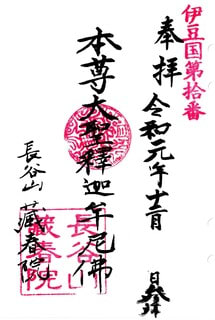

● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印

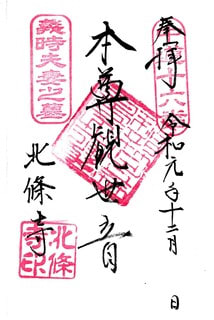

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

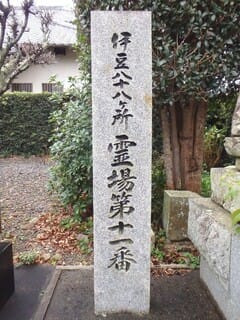

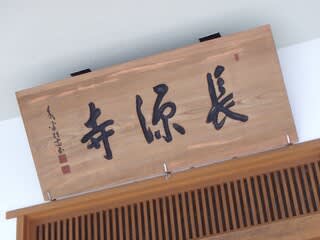

■ 第11番 天與山 長源寺(ちょうげんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市観光ガイド

伊豆の国市中492-2

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所本尊:釈迦如来

他札所:-

授与所:庫裡

第11番長源寺は第10番蔵春院からほど近く、韮山反射炉のそばにあります。

創建年代などは不詳ですが当初真言宗であったようです。

北條早雲が榛原の石雲院より当寺に虚庵玄充を招き、当初は石雲院末でしたが虚庵が修禅寺第二世として普住したため以降は修禅寺末になったと伝わります。

『霊場めぐり』には、「信濃国の真田家の分家真田河内守信豊を開基とし、下田鵜島城主清水河内守正令唐の尽力により伽藍が整備された」とあります。

また、『豆州志稿』には「中村 修善寺修禅寺末 本尊釋迦如 開山虚庵和尚天文元年(1532年)化ス 修禅寺中興僧隆渓ヨリ開山虚庵ニ贈レル書ニ 文龜四年(1504年)三月トアリ 当時ノ創立歟」とあります。

境内には東司(トイレ)の不浄を清める烏枢沙摩明王が祀られるお堂もあり、毎年8月に例祭も執り行われています。

なお、こちらでは烏枢沙摩明王の御朱印は授与されていない模様です。

烏枢沙摩明王の御朱印はすこぶるめずらしく、筆者が拝受した範囲では伊豆市市山の金龍山 明徳寺のみです。ただし、明徳寺でもメインの御朱印は大黒天(伊豆天城七福神)と御本尊の釈迦如来で、烏枢沙摩明王の御朱印を常時授与されているかは不明です。

-------------------

山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その先で直角に向きを変えて本堂に向かいます。

車両の出入りが不便な旧地から昭和40年、当地に移転したため堂宇は新しいもの。

近代建築ながら、入母屋造本瓦葺に付設の向拝を張り出す堂々たる構えです。

蔵造りの別堂には烏枢沙摩明王が祀られています。

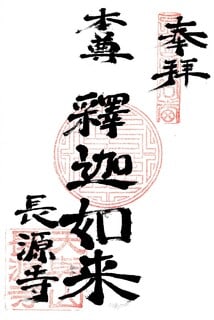

御朱印は庫裡にて拝受しました。

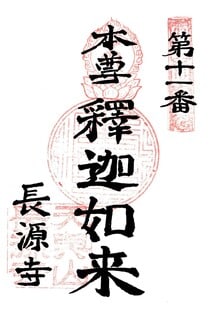

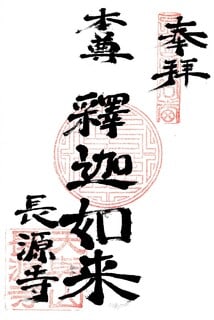

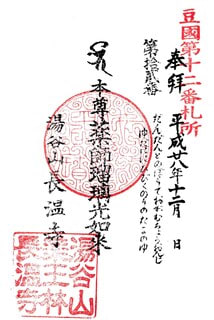

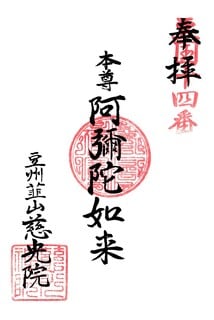

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

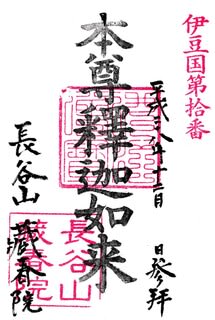

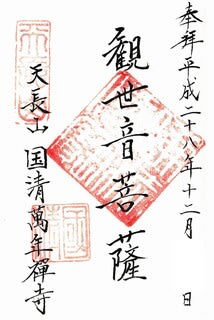

● 釈迦如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

・主印は三寶印と御寶印。御寶印の種子は「キャ」にも見えます。

【写真 下(右)】 御朱印帳

・主印は三寶印

→ ■ 韮山温泉 「天城荘」の入湯レポ

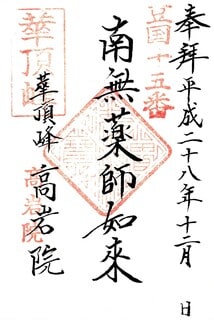

■ 第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(ちょうおんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市古奈13

曹洞宗

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:伊豆長岡温泉七福神(福禄寿)

授与所:庫裡

第12番長温寺は、古奈温泉のほぼ中心にあり、めずらしい林号を号すお寺です。

古奈温泉といってもピンとこない方も多いかと思いますが、もともと伊豆長岡温泉の発祥は源氏山の東側の古奈温泉で、西側の伊豆長岡温泉は新興温泉地とされます。

伊豆の国市観光協会発行の「古奈温泉ものがたり」(PDF)には「古奈温泉は、平安・鎌倉時代に遡り、弘法大師が伊豆を訪れた頃の発祥と言われ、(中略)源頼朝も湯浴みをしたと伝えられています。修善寺温泉・伊豆山温泉とともに伊豆三大古湯と言われ、『吾妻鏡』には、伊豆国小名温泉や、北条古那温泉などの表記があり、南北朝時代に「古奈湯」と記されています。明治40年に西隣りの長岡地区に温泉が発見され次々に宿屋ができ、合わせて伊豆長岡温泉として発展してきました。」とあります。

【写真 上(左)】 古奈の温泉街

【写真 下(右)】 湯谷神社

【写真 上(左)】 古奈の元湯-1

【写真 下(右)】 古奈の元湯-2

長温寺のそばに御鎮座の湯谷神社は、ここから温泉が湧き出たという由緒から古奈温泉の産土神とされています。

御祭神は大己貴命、少彦名命と、温泉地の湯元神社に多く祀られる御祭神です。

湯谷神社参道脇の「古奈の元湯」はいまは枯渇してしまいましたが、いまでも遺構を残しています。

なお、長温寺は位置関係、および山号「湯谷山」から湯谷神社の元別当とも思いましたが、確実な史料は確認できておりません。

巡礼ガイドによると、仁安二年(1167年)、古奈治郎義光、同五郎義定の両将は敗戦しこの地に逃れて天野原で討死、義光が守護仏として護持していた薬師如来をこの地に祭祀したとのこと。

永禄五年(1562年)、僧・瓶山により開創、元和六年(1620年)には梅原源左衛門が再興し、真珠院第九世柳岩玄絮を請して開山し曹洞宗となったとあります。

『豆州志稿』には「古奈村 中條眞珠院末 本尊薬師 永禄五年(1562年)瓶山開林 寺伝曰初真言宗ニシテ長御寺ト号ス 御元和中梅原源左衛門再興 眞珠院九世柳岩ヲ祖トシ改宗ス 此時ヨリ長温寺ト更ムト」とあります。

-------------------

温泉街の路地のおく、こぢんまりとした境内ですが、しっとりと落ち着いた趣きがあります。

本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、木鼻、蟇股、海老虹梁を備え、「薬王山」の扁額を掲げています。

御本尊、札所本尊は温泉地のお寺にふさわしく薬師如来です。

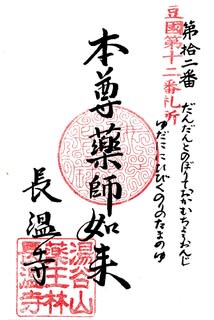

御朱印は庫裡にて拝受しました。こちらは伊豆長岡温泉(源氏山)七福神の福禄寿ですが、こちらの御朱印は授与されていない模様です。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)の入湯レポ

■ 第13番 巨徳山 北條寺(ほうじょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市観光協会Web

伊豆の国市南江間862-1

臨済宗建長寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第16番、駿豆両国横道三十三観音霊場第8番、中伊豆観音札所第20番

授与所:庫裡

北条氏の館(北条氏邸・円成寺跡)にもほど近い、源頼朝公の正室・北条政子の弟である北条義時(江間小四郎)が創建した寺院です。

義時の嫡子安千代が領内の大池で大蛇に襲われ命を落とした際に、この北條寺を墓所とし七堂伽藍を建立、運慶に仏像を作らせたといいます。

この運慶作の祈願仏が「木造阿弥陀如来座像」(桧材寄木造、国重要美術品、県文化財)として知られており、仏殿の御本尊です。

御本尊の聖観世音菩薩は南北朝期の作とされ、中国宋風の像容で県文化財に指定されています。

鎌倉極楽寺にあったものを北条政子が奉納したとも伝わります。

『豆州志稿』には「南江間村 鎌倉建長寺末 本尊観世音 本観音堂也相伝フ観音ハ天竺ヨリ唐ニ渡リ 智證大師(円珍)東帰ノ時齋来ル其佛 鎌倉(極楽寺ニ安置セシ也)ニ在リシヲ二位禅尼命シテ此ニ贈ル佛造 黒色ニシテ油ノ浮カ如シ伽羅木也ト云(略)北條義時ノ草創ニシテ観音ノ像長一尺余ト有リ 曆應貞和ノ頃(1338-1350年)寺ヲ建立ス 建長寺七十九世大雲ヲ開山トス 初実成寺ト称ス(略)境内ニ北條義時夫妻ノ墓ト云アリ 義時法名北條寺殿寛海大禅定門ト云 当村ハ其郷里ナリ」とあり、北条政子や北条義時ゆかりの名刹であることがわかります。

境内の「小四郎山」と呼ばれる丘の上には、義時夫妻の墓所があります。

ロウバイと白いヒガンバナが有名な花の寺でもあります。

-------------------

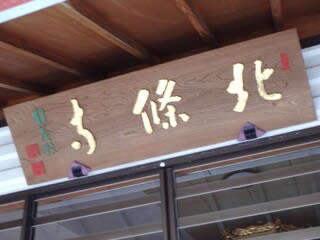

本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、大棟両端に金色の鴟尾を置いています。

朱塗りの柱が効いて引き締まった印象の仏堂で、向拝に水引虹梁を置き、正面サッシュ扉の上に「北條寺」の寺号扁額を掲げています。

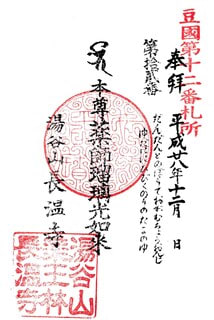

御朱印は庫裡にて拝受。伊豆中道三十三観音霊場第16番の御朱印も拝受しています。

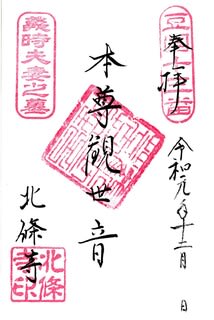

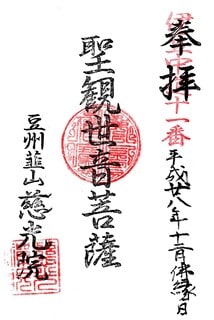

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

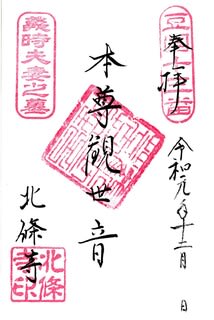

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

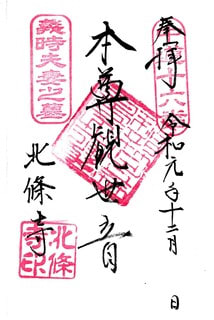

〔 伊豆中道三十三観音霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

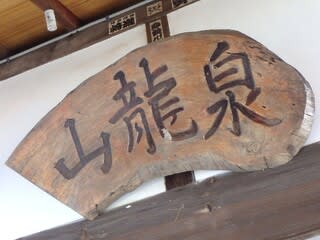

■ 第14番 龍泉山 慈光院(じこういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市韮山多田937

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第11番、中伊豆観音札所第16番

授与所:庫裡

第14番慈光院は韮山市街の東の山ぎわにあります。

当初は光明遍照金剛楳(梅)林寺 槑(梅)香院と号した真言宗寺院でしたが、永正七年(1510年)曹洞宗に改宗、再興されたといいます。

永正七年の再興に際しての逸話が伝わります。

往時、このあたりに村人から恐れられた龍が住んでおり、多田入道実正(日下部乃梅原入道伊豆乃真実正とも)が、五人張の強弓をもってこれを退治しましたが、それ以来村内に悪疫が流行して村人を悩ませました。

これを龍の祟りとみた実正は龍の霊を祭り供養するために龍の戒名をつけ、弘法大師の御作と伝わる延命地蔵尊を御本尊とし、昌渓院二世菅谷宋儔を開山として請し、龍の戒名から龍泉山 慈光院と号したといいます。

『豆州志稿』には「韮山多田 南條昌渓院末 本尊阿彌陀 昌渓院二世曹谷和尚(永正十三年(1516年)取滅)應請卓錫ス 二世密栄ノ時寺号トス 此村梅原氏ノ先祖(梅原内膳実正法名牛鍬院殿弓兵多田大膳定門)蛇ヲ)射殺ス因テ寺ニ蛇足ト蛇鱗トヲ蔵ム 廃正法寺本尊観世音当寺ニ安ス」とあり、こちらでは蛇にかかわる所縁が記されています。

-------------------

本堂は入母屋造桟瓦葺で、大がかりな唐破風を張り出した向拝を置いています。

水引虹梁端部に雲形の木鼻、中備に板蟇股、身舎方に海老虹梁を配し、向拝見上げに「慈光院」の寺号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受。こちらは伊豆中道三十三観音霊場第11番でもあり、札所本尊聖観世音菩薩の御朱印も拝受しました。

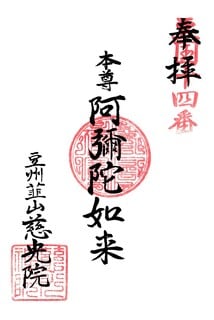

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆中道三十三観音霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

→ ■ 畑毛温泉 「富士見館」の入湯レポ

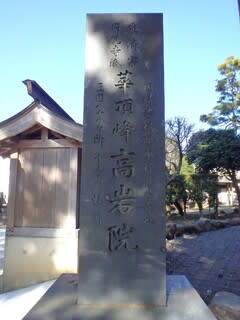

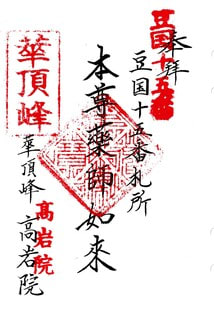

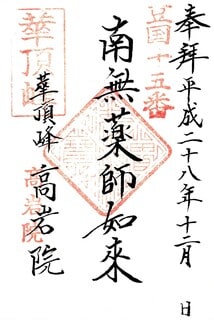

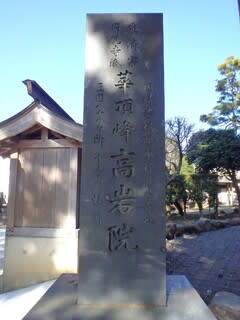

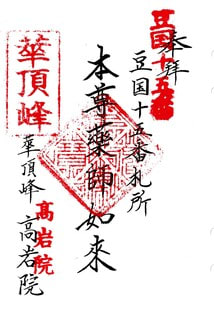

■ 第15番 華頂峰 高岩院(こうがんいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市奈古谷68

臨済宗円覚寺派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:-

授与所:庫裡(要事前連絡?)

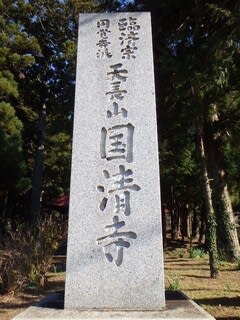

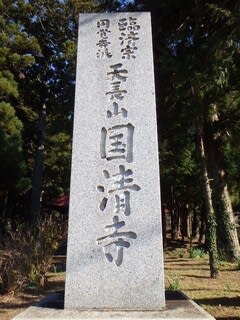

かつて五山十刹のひとつにも数えられた名刹、国清寺の78を数えた塔頭のひとつです。

国清寺は慶安二年(1362年)、仏真禅師を開山に律宗寺院として修善寺城主畠山国清が創建、応安元年(1368年)には関東管領上杉憲顕が開基中興、無礙妙謙師(円覚寺第三十六世)を開山に請じて臨済宗寺院になったと伝わる名刹です。

全盛期には末寺300を擁し、足利義満公の時代には関東十刹の六番目に加えられたともいわれます。

関東十刹(じっせつ)とは、五山制度に基づく臨済宗の寺格で、五山に次ぎ、諸山の上に位置します。

時代により変遷し、その総数は中世末までに60に達したとみられています。

『禅宗寺院の官寺機構』(今枝愛真氏著/PDF)によると、康暦二年(1380年)、足利義満公は十刹および準十刹の16ヶ寺を定めています。

〔十刹〕

・等持寺(等持院) 京都市北区 天龍寺派 足利氏菩提寺

・禅興寺 鎌倉市山ノ内/廃寺 臨済宗 執権北条時頼私邸の最明寺を再興

・聖福寺 福岡市博多区 妙心寺派 「扶桑最初禅窟」

・東勝寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条氏菩提寺

・(鎌倉)万寿寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条貞時の創建

・長楽寺 群馬県太田市 天台宗 世良田義季(得川義季)の創建

・真如寺 京都市北区 相国寺派 開山は無学祖元

・北禅寺(山城国安国寺) 京都市四条大宮 臨済宗 足利直義の開基

・(豊後)万寿寺 大分市 妙心寺派 開山は直翁智侃和尚(足利泰氏の子)

・清見寺 静岡市清水区 妙心寺派

〔準十刹〕

・臨川寺 京都市右京区 天龍寺派 開山は夢窓疎石

・寶幢寺 京都市嵯峨北堀町/廃寺 臨済宗 足利義満の開基

・瑞泉寺 鎌倉市二階堂 円覚寺派 開山は夢窓疎石

・普門寺 京都市東山区/廃寺 臨済宗

・寶林寺 兵庫県上郡町 真言宗 赤松則祐の開基

・国清寺 静岡県伊豆の国市韮山町 円覚寺派 上杉憲顕の開基

同書の国清寺の項には「応安二年(1369年)以前諸山(空華集十九疏) 至徳元年(1387年)春十刹か(鎌倉五山記)」とあります。

国清寺の本尊聖観世音菩薩は、平安時代末に伊豆に流されてきた文覚が承安三年(1173年)籠居したという奈古屋寺の本尊だったとも伝わります。

また、奈古屋寺の鎮守・毘沙門堂(授福寺)の本尊毘沙門天・金剛力士像は運慶の作ともいわれます。

北面武士の遠藤盛遠は出家して文覚となり、神護寺再興を後白河天皇に強訴したため伊豆国に配流。奈古屋寺に住持して、蛭ヶ島に配流の身であった源頼朝に源氏再興を説いたとされ、その荒法師ぶりは平家物語をはじめ数々の作品にとり上げられています。

国清寺には天狗にまつわる伝説がいくつか残されています。

「天狗にさらわれた一兆さん」はとくに有名で、一兆和尚は高岩院住職となりました。

なお、国清寺は円覚寺百観音霊場第30番、伊豆中道三十三観音霊場第10番の札所ですが、伊豆八十八ヶ所の札所ではありません。

【写真 上(左)】 国清寺の寺号標

【写真 下(右)】 国清寺本堂

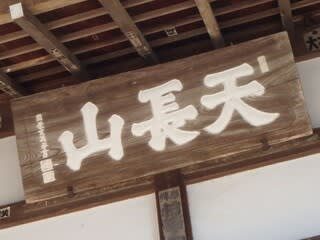

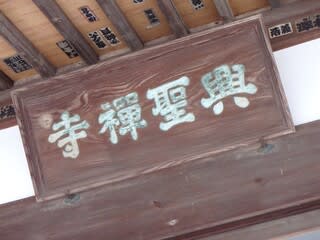

【写真 上(左)】 国清寺の扁額

【写真 下(右)】 国清寺の御朱印

**********

高岩院について、『霊場めぐり』には下記のとおりあります。

・高岩院は国清寺の塔中として代々奉行職を司っていた。

・創建は、国清寺とおなじ貞治元年(1362年)、開基は畠山道譽夫人(松寿院殿)、上杉憲顕夫人(華頂院殿)の両名、開山は亀州妙智禅師。

-------------------

国清寺の参道左手、塔頭らしい位置に一堂を構えています。

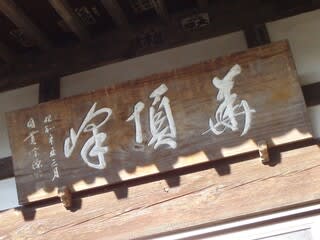

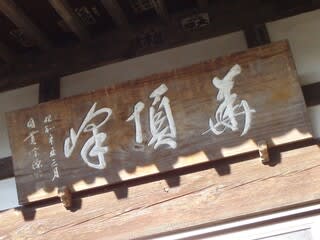

寄棟造桟瓦葺、向拝柱のないシンプルな本堂で、向拝見上げには「華頂峰」の山号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しましたが(国清寺の庫裡だったかも?)、ご不在気味のようで、要事前連絡かもしれません。

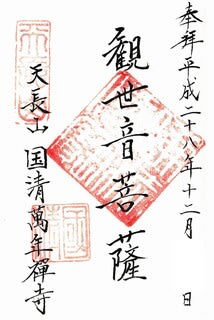

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

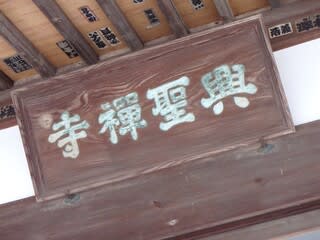

■ 第16番 金寶山 興聖寺(こうしょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

函南町塚本431

臨済宗円覚寺派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

『豆州志稿』に「塚本村 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 亦創始ヲ知ラス或日明應文亀(1501-1504年)ノ頃南渓和尚建ツト」とあり、ガイド2冊にも延徳元年(1489年)、南渓によって創建された寺院という以外の沿革は記されていません。

冠の中にクルス(十字架)が付けられ、江戸時代の隠れ切支丹との関係も論じられる「マリア観音像」、琳派絵師の作とされる雌雄一対の鹿ともみじが描かれた杉戸襖絵は、ともに函南町有形文化財に指定されています。

-------------------

山内入口に伊豆八十八所霊場の札所碑。その先の石標は達筆すぎて読めません(笑)

背後にこんもりと小山を背負った本堂で、手前に聖観世音菩薩の立像が御座。

寄棟造桟瓦葺で向拝を付設し、水引虹梁まわりは比較的シンプル。格子扉のうえに寺号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

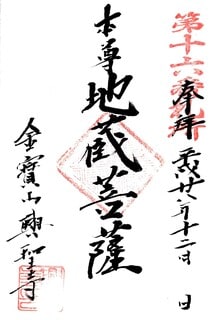

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 竹倉温泉 「錦昌館」の入湯レポ

■ 第17番 明王山 泉福寺(せんぷくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市長伏66

高野山真言宗

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:-

授与所:庫裡

第17番泉福寺から三島市内に入ります。

『霊場めぐり』などによると、創立年代等不明ですが僧快任を中興祖とし、初めは元屋敷にあったものを元久八年(元久四年とも)に中ノ坪に遷し、さらに寛保二年(1742年)に現在地へ移転とあります。

『豆州志稿』にも「長伏村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 創立不詳 僧快任ヲ中興トス 初字元屋舗ニ在リキ元久四年(1207年)字中ノ坪ニ遷シ寛保二年(1742年)復現地ニ転ス」とあります。

-------------------

山内入口に寺号標と伊豆八十八所霊場の札所碑。

その先にどっしりとした大棟、降棟、掛瓦を置いた桟瓦葺の山門。

本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。向拝サッシュ扉の上に寺号扁額を掲げています。

境内左手の観音堂は、三島の楽寿園(元小松宮別邸)内の愛染院(三島大社別当)に御座の千手観世音菩薩を遷して奉安とのことです。(町内にあった旧法覚寺の御本尊を安置という説もあり。)

御朱印は庫裡にて拝受しました。

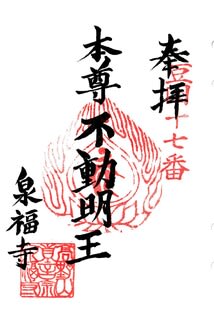

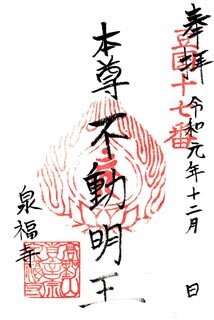

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

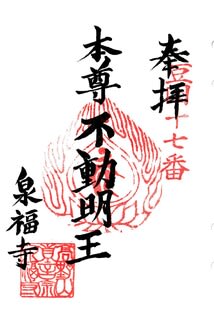

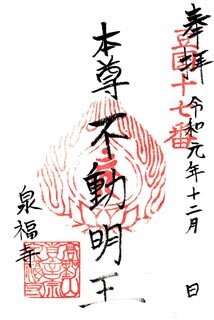

● 不動明王 /主印はいずれも不動明王の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

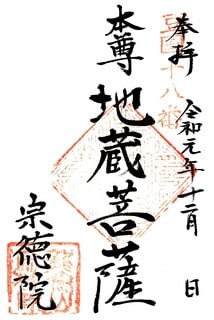

■ 第18番 龍泰山 宗徳院(そうとくいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市資料

三島市松本414

曹洞宗

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

山内由緒書などによると、延喜年間(901-902年)、真言宗の僧(弘法大師空海とも)がこの地に霊感を得て、地蔵菩薩を御本尊として奉安し真言宗寺院として創建。

源頼朝公が挙兵後、鎌倉に入るまでの百日間、三島大社に日参するとともに、当寺御本尊の延命地蔵菩薩を源氏旗揚げの祈願佛として詣でたといわれています。

天正(1573-1592年)の初期、武田の残党道乗、道吉の2名がこの地で開墾に当たりましたが、追手が迫り同寺境内にて自刃。両名菩提のため、天正三年(1575年)韮山町南條昌渓院六世麒庵東麟禅師を請し曹洞宗寺院として開山。

『豆州志稿』には「松本村 田方郡南條昌渓院末 本尊地蔵 天正三年(1575年)創立僧東麟ヲ開山トス 松本村廃萬年寺ノ本尊観世音当寺に安ス」とあります。

-------------------

門前の川に架かる橋は「駒爪橋」といい、頼朝公が乗った馬の爪痕が残されたことに由来するそうです。

山内に頼朝公の祠があるようですが、うかつにも写真を撮りわすれました。

入口手前に寺号標。寄棟屋根銅板葺の山門には山号扁額。

相輪を備えた宝形造銅板葺の本堂で、向拝上に院号扁額を置いています。

本堂には御本尊の地蔵菩薩を奉安。明治初年に廃寺となった旧萬年寺の御本尊聖観世音菩薩を御本尊脇仏として併祀。

弘法大師のお像と頼朝公の木造も奉安されているようです。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。

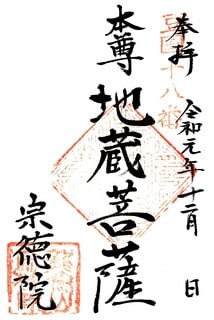

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

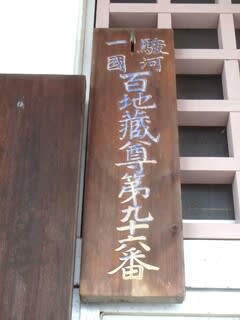

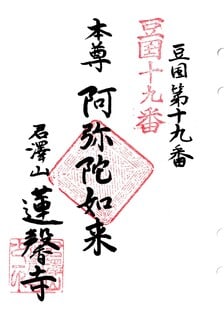

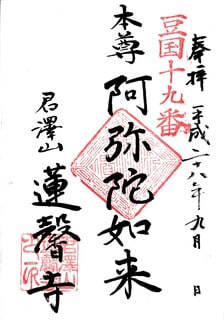

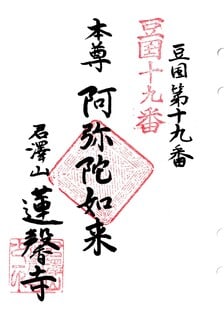

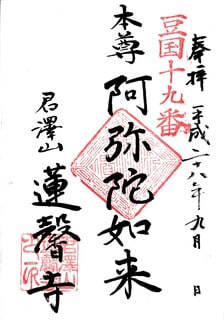

■ 第19番 君澤山 連馨寺(れんけいじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市観光ガイド

三島市資料

三島市広小路町1-39

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

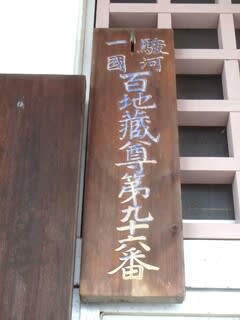

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第3番、中伊豆観音札所第2番、駿河一国百地蔵尊霊場第96番

授与所:庫裡

三島の街なか、広小路にある名刹。順打ちでいくとはじめての浄土宗寺院になります。

正應二年(1289年)、浄土宗の僧星誉上人により開創。

豊臣秀吉の小田原征伐の際の三島焼き払いで焼失した他、類焼や震災などにより寺伝等が焼失し沿革は不明となっています。

昔、寺の裏に蓮沼池という池があり、蓮の花の香りが漂ったことから蓮馨寺と号したといいます。

『豆州志稿』には「三島町六反田 本尊阿彌陀 西京知恩院末 享禄天文ノ間明譽上人建ツ 観音堂在門前」とあります。

-------------------

繁華街に面した参道入口から本堂にかけて参道が延びています。

山門入って右手には松尾芭蕉の墓があり、「いざともに ほむぎくらわん くさまくら」の芭蕉の句が刻まれています。当寺の住職が芭蕉の弟子だったという縁で建てられたとのことです。

参道に沿って左手に日限地蔵尊、観音堂などが並びます。

日限地蔵尊は聖徳太子御作とも伝わり、毎年8月23日には日限地蔵尊大祭が営まれます。

こちらの日限地蔵尊にはつぎのような縁起が伝わっています。

江戸の昔、三島宿に向かう一人の旅人が物盗りに襲われ、刀で斬りつけられて気を失ってしまいました。翌朝気がつくと傍らに袈裟懸けに斬られた石のお地蔵さまが横たわっていました。旅人はこのお地蔵さまが身代わりになってくれたと悟り、近くの連馨寺に運び手厚くお祀りしました。

当初は「身代わり地蔵」といわれたこのお地蔵さまは、いつしか日を限ってお願いすると願いが叶うという「日限地蔵尊」として信仰を集め、横浜・日限山の福徳院、長野・岡谷の平福寺に御分身されお祀りされています。

この三体の地蔵尊は「三大日限地蔵尊」と称され多くの信仰を集めたとのこと。

こちらの日限地蔵尊は、駿河一国百地蔵尊霊場第96番の札所となっています。

-------------------

本堂は階段の上に入母屋造本瓦葺、重厚な向拝を備えた堂々たる伽藍で、向拝に寺号扁額を掲げています。

本堂右手の聖徳太子堂は、大正11年、地元技術諸職48名の発起により大和法隆寺より御分身を勧請し建立されたもの。

由緒書きにはありませんが、その背景には日限地蔵尊が聖徳太子御作と伝わっていることもあるのだと思われます。

・御朱印は庫裡にて拝受しましたが、観音霊場の御朱印は授与されていないとのことです。(地蔵尊霊場については訊きわすれました。)

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ (湯郷)三島温泉 「湯郷三島温泉」の入湯レポ

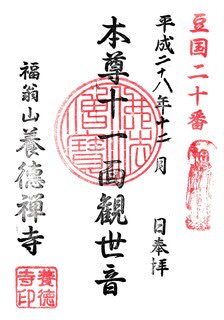

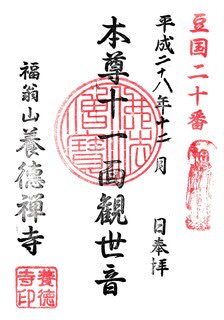

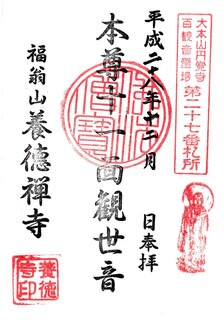

■ 第20番 福翁山 養徳寺(ようとくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市資料

函南町平井1126

臨済宗円覚寺派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:円覚寺百観音霊場第27番、中伊豆観音札所第13番

授与所:庫裡

嘉應元年(1387年)、用固という僧によって開創。 寛政元年(1789年)の火災により堂塔、寺伝などをすべて焼失したため、詳細な沿革は不明となっていますが、寛政元年(1789年)牛窓和尚が本堂庫裡再建と伝わります。

『円覚寺百観音霊場 御納経帳』には、「開創以来過去数百年、その間幾多の盛衰、興廃あり、後人の亀鑑となるべき歴代の法躅、先哲の遺芳等多くあったと思われるがその記録のないのが惜しまれる」とあります。

『豆州志稿』には「平井村 奈古谷國清寺末 本尊十一面観世音 本養徳院ト云 天正(1573-1592)の頃ヨリ寺号ヲナシテ國清寺ニ隷ス 嘉應中僧用固創立ス後 享保七年(1722年)僧一渓中興ス 廃薬王寺ノ本尊当寺ニ安す」とあります。

-------------------

畑毛温泉にもほど近い、函南の山里にあります。

参道入口に寺号標。その先に切妻屋根銅板葺の薬医門。

山門を抜けると右手に枯山水の石庭が広がりそのおくに本堂。

入母屋造銅板葺で桁行きのある端正な伽藍です。

御朱印は庫裡にて拝受。円覚寺百観音霊場の御朱印も拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 円覚寺百観音霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

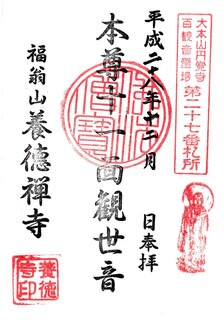

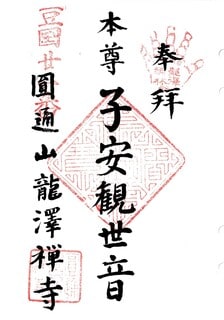

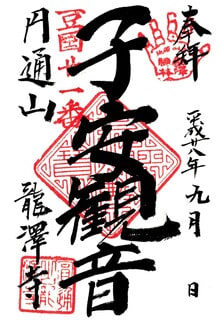

■ 第21番 圓通山 龍澤寺(りゅうたくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市観光ガイド

三島市資料

三島市沢地326

臨済宗妙心寺派

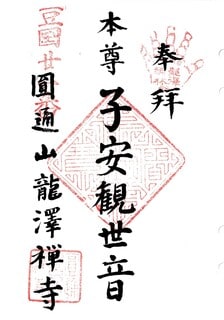

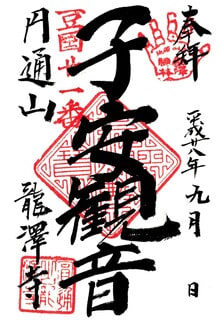

御本尊:子安観世音菩薩

札所本尊:子安観世音菩薩

他札所:中伊豆観音札所第6番

授与所:庫裡

宝暦十一年(1761年)、白隠禅師により開山されたという臨済宗妙心寺派の名刹。

当寺住職は代々老師として称えられ、開山白隠老師をはじめ、東嶺老師、明治の星定老師、大正昭和の玄峰老師はわけても名声高く、各界の名士が参禅しました。

「今白隠」とも賞された山本玄峰老師の大正期の復興により、国内有数の禅道場として名を高めたとされます。

『豆州志稿』には「澤地村 西京妙心寺末 本尊子安観世音 舊愛宕山下ニ在リテ弘法大師開基ノ由 國初ノ頃三島心経寺ノ天外和尚済門ヲ開ク 寶暦十年今ノ地ニ移シ駿州原驛松隠寺ノ白隠禅師ヲ祖トシ妙心寺に隷ス」とあります。

山内には本堂、庫裏、禅堂、経堂、鐘楼、不動堂、開山堂などが軒を連ね、開山堂内には白隠、東嶺、星定、玄峰の4老師像が安置されています。

星定老師像は鏝細工の名工、入江長八の作として知られ、白隠禅師が83歳の時に自ら描かれたという「紙本著色白隠自画像」は県指定文化財となっています。

毎年11月23日の観楓祭には所蔵の宝物が一般公開され、多くの拝観客が訪れます。

-------------------

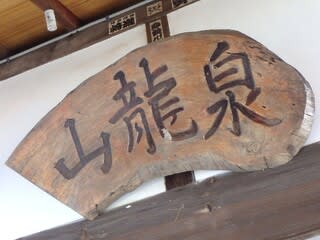

三島市街の北東の山裾にあり、龍澤禅寺とも呼ばれます。

伊豆八十八ヶ所霊場はこの龍澤寺がもっとも北の札所で、ここで方向を転じ東海岸沿いを南伊豆に向かって南下していきます。

山内は石垣の上に築かれ、さながら城郭のよう。

うっそうと古木の茂る階段をのぼると、獅子・貘の木鼻と中備に龍の彫刻を置いた二軒垂木の風格ある山門。

山内には鐘楼、経堂、開山堂、本堂、禅堂、庫裏などが整然と並びます。

どこを切りとっても絵になり、これはインバウンド客にも人気が高そう。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

いまも禅道場として修行僧の修行の場となっており、接心修行時にはお遍路であっても境内に入場できなくなるので要注意です。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 子安観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

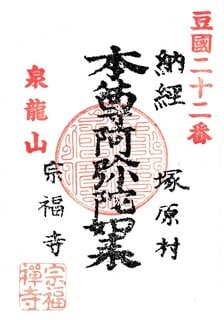

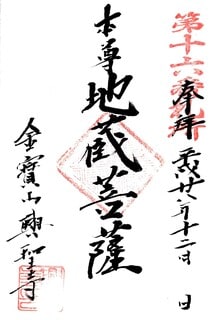

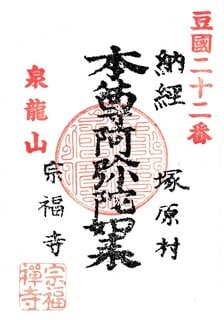

■ 第22番 龍泉山 宗福寺(そうふくじ)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市塚原新田69-1

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:-

授与所:庫裡

天正十八年(1590年)豊臣秀吉が小田原を攻めた際、出城となった山中城で出た戦没者を追悼するため、延寶元年(1673年)、法華寺三世橘庵明洲により創建された曹洞宗寺院です。

『豆州志稿』には「塚原新田 三島法華寺末 本尊阿彌陀 当地ハ天正十八年(1590年)ノ古戦場ナレハ戦死者追福ノ為ニ延寶元年(1673年)法華寺三世明洲創立ス」とあります。

山中城は永禄年間(1558-1570年)に北条氏康により小田原の西の防衛を担うため、箱根山中腹の標高580mの地に、東海道を取り込む形で構えられたといいます。

「山中城合戦 戦国時代最大の攻城戦」(三島市資料)によると、天正十八年(1590年)、全国制覇を目論む豊臣秀吉は後北条氏の征伐(小田原征伐)に向かいました。

3月29日早朝、山中城を豊臣軍約七万の軍勢が取り囲みました。

右翼に池田輝正勢、左翼に徳川家康勢、中央に総大将の豊臣秀次以下、中村一氏、一柳直末、山内一豊、堀尾吉晴などが三手に分かれて布陣したといいます。

後北条方は城主の松田康長、援将の北条氏勝、間宮康敏、松田康郷、蔭山氏広以下約四千で迎え撃ったとされます。

後北条方は善戦したものの衆寡敵せず、正午過ぎには山中城は落城したとされ、激戦を物語るように、両軍の戦死者は二千にも達したと伝わります。

「戦国時代最大の攻城戦」といわれる所以です。

北条氏滅亡とともに山中城は廃城となりました。

秀吉はここまで力攻めを嫌った武将でしたが、このような激しい城攻めとなったのは、天下人たる実力を世に示す必要があったこと、秀吉に対して戦功をあげるため、武将達が奮戦したことによるとみられています。

宗福寺のある塚原新田は東海道の箱根越えの登り口に当たっているため、この地に創建されたと考えられます。

-------------------

東海道から1本北側に入った道沿いにあります。

山門は切妻屋根銅板葺でおそらく薬医門

正面に入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。照りむくりがなく、直線的な屋根勾配。

水引虹梁まわりもスクエアでシンプル。向拝見上げに山号扁額を掲げています。

御朱印は本堂よこの庫裡にて拝受しました。

ここから札所は伊豆東海岸に移ります。

続行の場合は、伊豆縦貫自動車道~熱函道路~熱海峠のルートがとれますが、第23番東光寺まではかなり距離があり熱海峠~東光寺は悪路のうえに、東光寺の御朱印は伊豆山の般若院(第24番)での拝受となるので、ひとまず区切りとするタイミングかもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3へ。

【 BGM 】

■ One Reason - milet

■ 春に落ちて - 鹿乃 / Kano

■ 最高の片想い - Sachi Tainaka

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

■ 第10番 長谷山 蔵春院(ぞうしゅんいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆市観光情報サイト

伊豆の国市田京949-1

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

第10番蔵春院は、第9番澄楽寺からほど近い田京(たきょう)の地にあります。

寺伝には、「関東管領足利持氏は、時の将軍足利義教公に反抗し自ら鎌倉将軍と名乗ったため幕府は追討を計り、持氏の家臣である上杉憲実に討伐の命を下した。憲実はやむなく持氏を鎌倉永安寺に攻めて自害させたが、憲実は主君を死に追いやったことを悔い管領職を譲って出家。主君の菩提を弔うため寺院建立を決意し、多福院(大仁町白山堂)に止錫中の春屋宗能禅師を尋ねて懇請し、白山堂の豪氏宮内五左ヱ門の協力を得て今の地に(永享十一年(1439年))長谷山蔵春院を建立」とあります。

↑の出来事は「永享の乱」と思われるので、Wikipediaなどで「永享の乱」をひくと、やや異なった内容があるのでとりまとめてみます。↓

永享十年(1438年)、第四代鎌倉公方足利持氏は前関東管領上杉憲実と対立し、憲実を支持した将軍足利義教公は足利満直、駿河守護今川範忠、上杉持房・教朝らを出兵させた。

持氏軍は敗れ、持氏は鎌倉に引く途中で憲実の家宰・長尾忠政に憲実・義教との折衝を依頼、鎌倉称名寺で出家し永安寺に幽閉された。

憲実は持氏の助命を懇願したが義教公は許さず、憲実に持氏の追討を命じたため憲実はやむなく永安寺を攻撃、持氏は自害した。(永享の乱)。

寺伝とWikipedia等で持氏と憲実の関係は若干異なりますが、「憲実は持氏の助命を懇願したもののやむなく持氏を追討」という点では符合し、憲実が持氏の菩提を弔うために蔵春院を建立、という趣意は同じかと思います。

山号、寺号は持氏の法名蔵春院殿陽山継公大禅定門によるものとされます。

憲実から寺院建立を懇請された宗能禅師が造立の際、この地に棲んでいた悪龍を鎮めたという龍神伝説が残ります。

宗能禅師は自らは開山を称せず、本師である大綱明宗大和尚を勧請して開山とし、後事を実山永秀に託して小田原最乗寺に住され第五世となりました。

『豆州志稿』には「田京村 下總州國府臺總寧寺末 本尊釋迦如 永享十一年(1439年)、上杉安房守憲実持氏

将軍ヲ追薦シ施地建寺開基トス 寺伝曰上杉憲実白山堂ノ処士宮内氏ニ●リテ創建シ足利持氏ヲ開基トスト 憲実当国ニ遁栖ノ事諸書ニ見ユ 開山大綱和尚二世春屋和尚三世実山和尚因テ三古佛道場ト称ス 実山此ニ住ム事数年 長享丁未歳(元年/1487年)示寂 実山ノ時持氏の子成氏ヨリ寺領ヲ寄スト云 持氏の古碑 法名長春院殿陽山継公大禅定門 及守佛(地蔵ノ木像長六寸手ニ寶珠ヲ持ツ)ヲ置ク 有佛殿祖師堂衆寮庫裏浴室鐘楼門 元末寺八十余ヶ寺アリ 今四十七ヶ寺ヲ有シ中本寺格也」とあり、おおむね寺伝と合致しています。

-------------------

瓦葺の楼門は三間一戸の八脚門で、上層に鐘楼を置いています。

本堂は昭和53年落慶。入母屋造桟瓦葺で降棟に照りのある勢いを感じるつくり。

向拝柱はなく向拝正面は桟唐戸で左右に花頭窓、上部に「長谷山」の山号扁額を掲げています。

本堂向かって右手前の観音堂に御座す観世音菩薩は、従前は山中にあって「長谷観音」(ちょうこくかんのん)と呼ばれ、歴代住職が石仏観音を中心に西国観音霊場より請来した三十三観音を参拝路に安置していることもあって多くの信者を集めていたそうですが、堂宇焼失により、現在はこの場所に御座されているそうです。

御朱印は庫裡にて拝受。鎌倉の影響が強い由緒を受けてか、御本尊、札所本尊ともに釈迦牟尼佛となっています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釈迦牟尼佛 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第11番 天與山 長源寺(ちょうげんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市観光ガイド

伊豆の国市中492-2

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所本尊:釈迦如来

他札所:-

授与所:庫裡

第11番長源寺は第10番蔵春院からほど近く、韮山反射炉のそばにあります。

創建年代などは不詳ですが当初真言宗であったようです。

北條早雲が榛原の石雲院より当寺に虚庵玄充を招き、当初は石雲院末でしたが虚庵が修禅寺第二世として普住したため以降は修禅寺末になったと伝わります。

『霊場めぐり』には、「信濃国の真田家の分家真田河内守信豊を開基とし、下田鵜島城主清水河内守正令唐の尽力により伽藍が整備された」とあります。

また、『豆州志稿』には「中村 修善寺修禅寺末 本尊釋迦如 開山虚庵和尚天文元年(1532年)化ス 修禅寺中興僧隆渓ヨリ開山虚庵ニ贈レル書ニ 文龜四年(1504年)三月トアリ 当時ノ創立歟」とあります。

境内には東司(トイレ)の不浄を清める烏枢沙摩明王が祀られるお堂もあり、毎年8月に例祭も執り行われています。

なお、こちらでは烏枢沙摩明王の御朱印は授与されていない模様です。

烏枢沙摩明王の御朱印はすこぶるめずらしく、筆者が拝受した範囲では伊豆市市山の金龍山 明徳寺のみです。ただし、明徳寺でもメインの御朱印は大黒天(伊豆天城七福神)と御本尊の釈迦如来で、烏枢沙摩明王の御朱印を常時授与されているかは不明です。

-------------------

山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その先で直角に向きを変えて本堂に向かいます。

車両の出入りが不便な旧地から昭和40年、当地に移転したため堂宇は新しいもの。

近代建築ながら、入母屋造本瓦葺に付設の向拝を張り出す堂々たる構えです。

蔵造りの別堂には烏枢沙摩明王が祀られています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釈迦如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

・主印は三寶印と御寶印。御寶印の種子は「キャ」にも見えます。

【写真 下(右)】 御朱印帳

・主印は三寶印

→ ■ 韮山温泉 「天城荘」の入湯レポ

■ 第12番 湯谷山 薬王林 長温寺(ちょうおんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市古奈13

曹洞宗

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:伊豆長岡温泉七福神(福禄寿)

授与所:庫裡

第12番長温寺は、古奈温泉のほぼ中心にあり、めずらしい林号を号すお寺です。

古奈温泉といってもピンとこない方も多いかと思いますが、もともと伊豆長岡温泉の発祥は源氏山の東側の古奈温泉で、西側の伊豆長岡温泉は新興温泉地とされます。

伊豆の国市観光協会発行の「古奈温泉ものがたり」(PDF)には「古奈温泉は、平安・鎌倉時代に遡り、弘法大師が伊豆を訪れた頃の発祥と言われ、(中略)源頼朝も湯浴みをしたと伝えられています。修善寺温泉・伊豆山温泉とともに伊豆三大古湯と言われ、『吾妻鏡』には、伊豆国小名温泉や、北条古那温泉などの表記があり、南北朝時代に「古奈湯」と記されています。明治40年に西隣りの長岡地区に温泉が発見され次々に宿屋ができ、合わせて伊豆長岡温泉として発展してきました。」とあります。

【写真 上(左)】 古奈の温泉街

【写真 下(右)】 湯谷神社

【写真 上(左)】 古奈の元湯-1

【写真 下(右)】 古奈の元湯-2

長温寺のそばに御鎮座の湯谷神社は、ここから温泉が湧き出たという由緒から古奈温泉の産土神とされています。

御祭神は大己貴命、少彦名命と、温泉地の湯元神社に多く祀られる御祭神です。

湯谷神社参道脇の「古奈の元湯」はいまは枯渇してしまいましたが、いまでも遺構を残しています。

なお、長温寺は位置関係、および山号「湯谷山」から湯谷神社の元別当とも思いましたが、確実な史料は確認できておりません。

巡礼ガイドによると、仁安二年(1167年)、古奈治郎義光、同五郎義定の両将は敗戦しこの地に逃れて天野原で討死、義光が守護仏として護持していた薬師如来をこの地に祭祀したとのこと。

永禄五年(1562年)、僧・瓶山により開創、元和六年(1620年)には梅原源左衛門が再興し、真珠院第九世柳岩玄絮を請して開山し曹洞宗となったとあります。

『豆州志稿』には「古奈村 中條眞珠院末 本尊薬師 永禄五年(1562年)瓶山開林 寺伝曰初真言宗ニシテ長御寺ト号ス 御元和中梅原源左衛門再興 眞珠院九世柳岩ヲ祖トシ改宗ス 此時ヨリ長温寺ト更ムト」とあります。

-------------------

温泉街の路地のおく、こぢんまりとした境内ですが、しっとりと落ち着いた趣きがあります。

本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、木鼻、蟇股、海老虹梁を備え、「薬王山」の扁額を掲げています。

御本尊、札所本尊は温泉地のお寺にふさわしく薬師如来です。

御朱印は庫裡にて拝受しました。こちらは伊豆長岡温泉(源氏山)七福神の福禄寿ですが、こちらの御朱印は授与されていない模様です。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)の入湯レポ

■ 第13番 巨徳山 北條寺(ほうじょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市観光協会Web

伊豆の国市南江間862-1

臨済宗建長寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第16番、駿豆両国横道三十三観音霊場第8番、中伊豆観音札所第20番

授与所:庫裡

北条氏の館(北条氏邸・円成寺跡)にもほど近い、源頼朝公の正室・北条政子の弟である北条義時(江間小四郎)が創建した寺院です。

義時の嫡子安千代が領内の大池で大蛇に襲われ命を落とした際に、この北條寺を墓所とし七堂伽藍を建立、運慶に仏像を作らせたといいます。

この運慶作の祈願仏が「木造阿弥陀如来座像」(桧材寄木造、国重要美術品、県文化財)として知られており、仏殿の御本尊です。

御本尊の聖観世音菩薩は南北朝期の作とされ、中国宋風の像容で県文化財に指定されています。

鎌倉極楽寺にあったものを北条政子が奉納したとも伝わります。

『豆州志稿』には「南江間村 鎌倉建長寺末 本尊観世音 本観音堂也相伝フ観音ハ天竺ヨリ唐ニ渡リ 智證大師(円珍)東帰ノ時齋来ル其佛 鎌倉(極楽寺ニ安置セシ也)ニ在リシヲ二位禅尼命シテ此ニ贈ル佛造 黒色ニシテ油ノ浮カ如シ伽羅木也ト云(略)北條義時ノ草創ニシテ観音ノ像長一尺余ト有リ 曆應貞和ノ頃(1338-1350年)寺ヲ建立ス 建長寺七十九世大雲ヲ開山トス 初実成寺ト称ス(略)境内ニ北條義時夫妻ノ墓ト云アリ 義時法名北條寺殿寛海大禅定門ト云 当村ハ其郷里ナリ」とあり、北条政子や北条義時ゆかりの名刹であることがわかります。

境内の「小四郎山」と呼ばれる丘の上には、義時夫妻の墓所があります。

ロウバイと白いヒガンバナが有名な花の寺でもあります。

-------------------

本堂はおそらく寄棟造桟瓦葺流れ向拝で、大棟両端に金色の鴟尾を置いています。

朱塗りの柱が効いて引き締まった印象の仏堂で、向拝に水引虹梁を置き、正面サッシュ扉の上に「北條寺」の寺号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受。伊豆中道三十三観音霊場第16番の御朱印も拝受しています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆中道三十三観音霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

■ 第14番 龍泉山 慈光院(じこういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市韮山多田937

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第11番、中伊豆観音札所第16番

授与所:庫裡

第14番慈光院は韮山市街の東の山ぎわにあります。

当初は光明遍照金剛楳(梅)林寺 槑(梅)香院と号した真言宗寺院でしたが、永正七年(1510年)曹洞宗に改宗、再興されたといいます。

永正七年の再興に際しての逸話が伝わります。

往時、このあたりに村人から恐れられた龍が住んでおり、多田入道実正(日下部乃梅原入道伊豆乃真実正とも)が、五人張の強弓をもってこれを退治しましたが、それ以来村内に悪疫が流行して村人を悩ませました。

これを龍の祟りとみた実正は龍の霊を祭り供養するために龍の戒名をつけ、弘法大師の御作と伝わる延命地蔵尊を御本尊とし、昌渓院二世菅谷宋儔を開山として請し、龍の戒名から龍泉山 慈光院と号したといいます。

『豆州志稿』には「韮山多田 南條昌渓院末 本尊阿彌陀 昌渓院二世曹谷和尚(永正十三年(1516年)取滅)應請卓錫ス 二世密栄ノ時寺号トス 此村梅原氏ノ先祖(梅原内膳実正法名牛鍬院殿弓兵多田大膳定門)蛇ヲ)射殺ス因テ寺ニ蛇足ト蛇鱗トヲ蔵ム 廃正法寺本尊観世音当寺ニ安ス」とあり、こちらでは蛇にかかわる所縁が記されています。

-------------------

本堂は入母屋造桟瓦葺で、大がかりな唐破風を張り出した向拝を置いています。

水引虹梁端部に雲形の木鼻、中備に板蟇股、身舎方に海老虹梁を配し、向拝見上げに「慈光院」の寺号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受。こちらは伊豆中道三十三観音霊場第11番でもあり、札所本尊聖観世音菩薩の御朱印も拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆中道三十三観音霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩 /主印は三寶印

御朱印帳

→ ■ 畑毛温泉 「富士見館」の入湯レポ

■ 第15番 華頂峰 高岩院(こうがんいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

伊豆の国市奈古谷68

臨済宗円覚寺派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:-

授与所:庫裡(要事前連絡?)

かつて五山十刹のひとつにも数えられた名刹、国清寺の78を数えた塔頭のひとつです。

国清寺は慶安二年(1362年)、仏真禅師を開山に律宗寺院として修善寺城主畠山国清が創建、応安元年(1368年)には関東管領上杉憲顕が開基中興、無礙妙謙師(円覚寺第三十六世)を開山に請じて臨済宗寺院になったと伝わる名刹です。

全盛期には末寺300を擁し、足利義満公の時代には関東十刹の六番目に加えられたともいわれます。

関東十刹(じっせつ)とは、五山制度に基づく臨済宗の寺格で、五山に次ぎ、諸山の上に位置します。

時代により変遷し、その総数は中世末までに60に達したとみられています。

『禅宗寺院の官寺機構』(今枝愛真氏著/PDF)によると、康暦二年(1380年)、足利義満公は十刹および準十刹の16ヶ寺を定めています。

〔十刹〕

・等持寺(等持院) 京都市北区 天龍寺派 足利氏菩提寺

・禅興寺 鎌倉市山ノ内/廃寺 臨済宗 執権北条時頼私邸の最明寺を再興

・聖福寺 福岡市博多区 妙心寺派 「扶桑最初禅窟」

・東勝寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条氏菩提寺

・(鎌倉)万寿寺 鎌倉/廃寺 臨済宗 北条貞時の創建

・長楽寺 群馬県太田市 天台宗 世良田義季(得川義季)の創建

・真如寺 京都市北区 相国寺派 開山は無学祖元

・北禅寺(山城国安国寺) 京都市四条大宮 臨済宗 足利直義の開基

・(豊後)万寿寺 大分市 妙心寺派 開山は直翁智侃和尚(足利泰氏の子)

・清見寺 静岡市清水区 妙心寺派

〔準十刹〕

・臨川寺 京都市右京区 天龍寺派 開山は夢窓疎石

・寶幢寺 京都市嵯峨北堀町/廃寺 臨済宗 足利義満の開基

・瑞泉寺 鎌倉市二階堂 円覚寺派 開山は夢窓疎石

・普門寺 京都市東山区/廃寺 臨済宗

・寶林寺 兵庫県上郡町 真言宗 赤松則祐の開基

・国清寺 静岡県伊豆の国市韮山町 円覚寺派 上杉憲顕の開基

同書の国清寺の項には「応安二年(1369年)以前諸山(空華集十九疏) 至徳元年(1387年)春十刹か(鎌倉五山記)」とあります。

国清寺の本尊聖観世音菩薩は、平安時代末に伊豆に流されてきた文覚が承安三年(1173年)籠居したという奈古屋寺の本尊だったとも伝わります。

また、奈古屋寺の鎮守・毘沙門堂(授福寺)の本尊毘沙門天・金剛力士像は運慶の作ともいわれます。

北面武士の遠藤盛遠は出家して文覚となり、神護寺再興を後白河天皇に強訴したため伊豆国に配流。奈古屋寺に住持して、蛭ヶ島に配流の身であった源頼朝に源氏再興を説いたとされ、その荒法師ぶりは平家物語をはじめ数々の作品にとり上げられています。

国清寺には天狗にまつわる伝説がいくつか残されています。

「天狗にさらわれた一兆さん」はとくに有名で、一兆和尚は高岩院住職となりました。

なお、国清寺は円覚寺百観音霊場第30番、伊豆中道三十三観音霊場第10番の札所ですが、伊豆八十八ヶ所の札所ではありません。

【写真 上(左)】 国清寺の寺号標

【写真 下(右)】 国清寺本堂

【写真 上(左)】 国清寺の扁額

【写真 下(右)】 国清寺の御朱印

**********

高岩院について、『霊場めぐり』には下記のとおりあります。

・高岩院は国清寺の塔中として代々奉行職を司っていた。

・創建は、国清寺とおなじ貞治元年(1362年)、開基は畠山道譽夫人(松寿院殿)、上杉憲顕夫人(華頂院殿)の両名、開山は亀州妙智禅師。

-------------------

国清寺の参道左手、塔頭らしい位置に一堂を構えています。

寄棟造桟瓦葺、向拝柱のないシンプルな本堂で、向拝見上げには「華頂峰」の山号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しましたが(国清寺の庫裡だったかも?)、ご不在気味のようで、要事前連絡かもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 薬師如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第16番 金寶山 興聖寺(こうしょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

函南町塚本431

臨済宗円覚寺派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

『豆州志稿』に「塚本村 奈古谷國清寺末 本尊地蔵 亦創始ヲ知ラス或日明應文亀(1501-1504年)ノ頃南渓和尚建ツト」とあり、ガイド2冊にも延徳元年(1489年)、南渓によって創建された寺院という以外の沿革は記されていません。

冠の中にクルス(十字架)が付けられ、江戸時代の隠れ切支丹との関係も論じられる「マリア観音像」、琳派絵師の作とされる雌雄一対の鹿ともみじが描かれた杉戸襖絵は、ともに函南町有形文化財に指定されています。

-------------------

山内入口に伊豆八十八所霊場の札所碑。その先の石標は達筆すぎて読めません(笑)

背後にこんもりと小山を背負った本堂で、手前に聖観世音菩薩の立像が御座。

寄棟造桟瓦葺で向拝を付設し、水引虹梁まわりは比較的シンプル。格子扉のうえに寺号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 竹倉温泉 「錦昌館」の入湯レポ

■ 第17番 明王山 泉福寺(せんぷくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市長伏66

高野山真言宗

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:-

授与所:庫裡

第17番泉福寺から三島市内に入ります。

『霊場めぐり』などによると、創立年代等不明ですが僧快任を中興祖とし、初めは元屋敷にあったものを元久八年(元久四年とも)に中ノ坪に遷し、さらに寛保二年(1742年)に現在地へ移転とあります。

『豆州志稿』にも「長伏村 紀州高野山金剛峯寺末 本尊不動 創立不詳 僧快任ヲ中興トス 初字元屋舗ニ在リキ元久四年(1207年)字中ノ坪ニ遷シ寛保二年(1742年)復現地ニ転ス」とあります。

-------------------

山内入口に寺号標と伊豆八十八所霊場の札所碑。

その先にどっしりとした大棟、降棟、掛瓦を置いた桟瓦葺の山門。

本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股。向拝サッシュ扉の上に寺号扁額を掲げています。

境内左手の観音堂は、三島の楽寿園(元小松宮別邸)内の愛染院(三島大社別当)に御座の千手観世音菩薩を遷して奉安とのことです。(町内にあった旧法覚寺の御本尊を安置という説もあり。)

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 不動明王 /主印はいずれも不動明王の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第18番 龍泰山 宗徳院(そうとくいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市資料

三島市松本414

曹洞宗

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

山内由緒書などによると、延喜年間(901-902年)、真言宗の僧(弘法大師空海とも)がこの地に霊感を得て、地蔵菩薩を御本尊として奉安し真言宗寺院として創建。

源頼朝公が挙兵後、鎌倉に入るまでの百日間、三島大社に日参するとともに、当寺御本尊の延命地蔵菩薩を源氏旗揚げの祈願佛として詣でたといわれています。

天正(1573-1592年)の初期、武田の残党道乗、道吉の2名がこの地で開墾に当たりましたが、追手が迫り同寺境内にて自刃。両名菩提のため、天正三年(1575年)韮山町南條昌渓院六世麒庵東麟禅師を請し曹洞宗寺院として開山。

『豆州志稿』には「松本村 田方郡南條昌渓院末 本尊地蔵 天正三年(1575年)創立僧東麟ヲ開山トス 松本村廃萬年寺ノ本尊観世音当寺に安ス」とあります。

-------------------

門前の川に架かる橋は「駒爪橋」といい、頼朝公が乗った馬の爪痕が残されたことに由来するそうです。

山内に頼朝公の祠があるようですが、うかつにも写真を撮りわすれました。

入口手前に寺号標。寄棟屋根銅板葺の山門には山号扁額。

相輪を備えた宝形造銅板葺の本堂で、向拝上に院号扁額を置いています。

本堂には御本尊の地蔵菩薩を奉安。明治初年に廃寺となった旧萬年寺の御本尊聖観世音菩薩を御本尊脇仏として併祀。

弘法大師のお像と頼朝公の木造も奉安されているようです。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 地蔵菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第19番 君澤山 連馨寺(れんけいじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市観光ガイド

三島市資料

三島市広小路町1-39

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:伊豆中道三十三観音霊場第3番、中伊豆観音札所第2番、駿河一国百地蔵尊霊場第96番

授与所:庫裡

三島の街なか、広小路にある名刹。順打ちでいくとはじめての浄土宗寺院になります。

正應二年(1289年)、浄土宗の僧星誉上人により開創。

豊臣秀吉の小田原征伐の際の三島焼き払いで焼失した他、類焼や震災などにより寺伝等が焼失し沿革は不明となっています。

昔、寺の裏に蓮沼池という池があり、蓮の花の香りが漂ったことから蓮馨寺と号したといいます。

『豆州志稿』には「三島町六反田 本尊阿彌陀 西京知恩院末 享禄天文ノ間明譽上人建ツ 観音堂在門前」とあります。

-------------------

繁華街に面した参道入口から本堂にかけて参道が延びています。

山門入って右手には松尾芭蕉の墓があり、「いざともに ほむぎくらわん くさまくら」の芭蕉の句が刻まれています。当寺の住職が芭蕉の弟子だったという縁で建てられたとのことです。

参道に沿って左手に日限地蔵尊、観音堂などが並びます。

日限地蔵尊は聖徳太子御作とも伝わり、毎年8月23日には日限地蔵尊大祭が営まれます。

こちらの日限地蔵尊にはつぎのような縁起が伝わっています。

江戸の昔、三島宿に向かう一人の旅人が物盗りに襲われ、刀で斬りつけられて気を失ってしまいました。翌朝気がつくと傍らに袈裟懸けに斬られた石のお地蔵さまが横たわっていました。旅人はこのお地蔵さまが身代わりになってくれたと悟り、近くの連馨寺に運び手厚くお祀りしました。

当初は「身代わり地蔵」といわれたこのお地蔵さまは、いつしか日を限ってお願いすると願いが叶うという「日限地蔵尊」として信仰を集め、横浜・日限山の福徳院、長野・岡谷の平福寺に御分身されお祀りされています。

この三体の地蔵尊は「三大日限地蔵尊」と称され多くの信仰を集めたとのこと。

こちらの日限地蔵尊は、駿河一国百地蔵尊霊場第96番の札所となっています。

-------------------

本堂は階段の上に入母屋造本瓦葺、重厚な向拝を備えた堂々たる伽藍で、向拝に寺号扁額を掲げています。

本堂右手の聖徳太子堂は、大正11年、地元技術諸職48名の発起により大和法隆寺より御分身を勧請し建立されたもの。

由緒書きにはありませんが、その背景には日限地蔵尊が聖徳太子御作と伝わっていることもあるのだと思われます。

・御朱印は庫裡にて拝受しましたが、観音霊場の御朱印は授与されていないとのことです。(地蔵尊霊場については訊きわすれました。)

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ (湯郷)三島温泉 「湯郷三島温泉」の入湯レポ

■ 第20番 福翁山 養徳寺(ようとくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市資料

函南町平井1126

臨済宗円覚寺派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:円覚寺百観音霊場第27番、中伊豆観音札所第13番

授与所:庫裡

嘉應元年(1387年)、用固という僧によって開創。 寛政元年(1789年)の火災により堂塔、寺伝などをすべて焼失したため、詳細な沿革は不明となっていますが、寛政元年(1789年)牛窓和尚が本堂庫裡再建と伝わります。

『円覚寺百観音霊場 御納経帳』には、「開創以来過去数百年、その間幾多の盛衰、興廃あり、後人の亀鑑となるべき歴代の法躅、先哲の遺芳等多くあったと思われるがその記録のないのが惜しまれる」とあります。

『豆州志稿』には「平井村 奈古谷國清寺末 本尊十一面観世音 本養徳院ト云 天正(1573-1592)の頃ヨリ寺号ヲナシテ國清寺ニ隷ス 嘉應中僧用固創立ス後 享保七年(1722年)僧一渓中興ス 廃薬王寺ノ本尊当寺ニ安す」とあります。

-------------------

畑毛温泉にもほど近い、函南の山里にあります。

参道入口に寺号標。その先に切妻屋根銅板葺の薬医門。

山門を抜けると右手に枯山水の石庭が広がりそのおくに本堂。

入母屋造銅板葺で桁行きのある端正な伽藍です。

御朱印は庫裡にて拝受。円覚寺百観音霊場の御朱印も拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 円覚寺百観音霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第21番 圓通山 龍澤寺(りゅうたくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市観光ガイド

三島市資料

三島市沢地326

臨済宗妙心寺派

御本尊:子安観世音菩薩

札所本尊:子安観世音菩薩

他札所:中伊豆観音札所第6番

授与所:庫裡

宝暦十一年(1761年)、白隠禅師により開山されたという臨済宗妙心寺派の名刹。

当寺住職は代々老師として称えられ、開山白隠老師をはじめ、東嶺老師、明治の星定老師、大正昭和の玄峰老師はわけても名声高く、各界の名士が参禅しました。

「今白隠」とも賞された山本玄峰老師の大正期の復興により、国内有数の禅道場として名を高めたとされます。

『豆州志稿』には「澤地村 西京妙心寺末 本尊子安観世音 舊愛宕山下ニ在リテ弘法大師開基ノ由 國初ノ頃三島心経寺ノ天外和尚済門ヲ開ク 寶暦十年今ノ地ニ移シ駿州原驛松隠寺ノ白隠禅師ヲ祖トシ妙心寺に隷ス」とあります。

山内には本堂、庫裏、禅堂、経堂、鐘楼、不動堂、開山堂などが軒を連ね、開山堂内には白隠、東嶺、星定、玄峰の4老師像が安置されています。

星定老師像は鏝細工の名工、入江長八の作として知られ、白隠禅師が83歳の時に自ら描かれたという「紙本著色白隠自画像」は県指定文化財となっています。

毎年11月23日の観楓祭には所蔵の宝物が一般公開され、多くの拝観客が訪れます。

-------------------

三島市街の北東の山裾にあり、龍澤禅寺とも呼ばれます。

伊豆八十八ヶ所霊場はこの龍澤寺がもっとも北の札所で、ここで方向を転じ東海岸沿いを南伊豆に向かって南下していきます。

山内は石垣の上に築かれ、さながら城郭のよう。

うっそうと古木の茂る階段をのぼると、獅子・貘の木鼻と中備に龍の彫刻を置いた二軒垂木の風格ある山門。

山内には鐘楼、経堂、開山堂、本堂、禅堂、庫裏などが整然と並びます。

どこを切りとっても絵になり、これはインバウンド客にも人気が高そう。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

いまも禅道場として修行僧の修行の場となっており、接心修行時にはお遍路であっても境内に入場できなくなるので要注意です。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 子安観世音菩薩 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 第22番 龍泉山 宗福寺(そうふくじ)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

三島市塚原新田69-1

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:-

授与所:庫裡

天正十八年(1590年)豊臣秀吉が小田原を攻めた際、出城となった山中城で出た戦没者を追悼するため、延寶元年(1673年)、法華寺三世橘庵明洲により創建された曹洞宗寺院です。

『豆州志稿』には「塚原新田 三島法華寺末 本尊阿彌陀 当地ハ天正十八年(1590年)ノ古戦場ナレハ戦死者追福ノ為ニ延寶元年(1673年)法華寺三世明洲創立ス」とあります。

山中城は永禄年間(1558-1570年)に北条氏康により小田原の西の防衛を担うため、箱根山中腹の標高580mの地に、東海道を取り込む形で構えられたといいます。

「山中城合戦 戦国時代最大の攻城戦」(三島市資料)によると、天正十八年(1590年)、全国制覇を目論む豊臣秀吉は後北条氏の征伐(小田原征伐)に向かいました。

3月29日早朝、山中城を豊臣軍約七万の軍勢が取り囲みました。

右翼に池田輝正勢、左翼に徳川家康勢、中央に総大将の豊臣秀次以下、中村一氏、一柳直末、山内一豊、堀尾吉晴などが三手に分かれて布陣したといいます。

後北条方は城主の松田康長、援将の北条氏勝、間宮康敏、松田康郷、蔭山氏広以下約四千で迎え撃ったとされます。

後北条方は善戦したものの衆寡敵せず、正午過ぎには山中城は落城したとされ、激戦を物語るように、両軍の戦死者は二千にも達したと伝わります。

「戦国時代最大の攻城戦」といわれる所以です。

北条氏滅亡とともに山中城は廃城となりました。

秀吉はここまで力攻めを嫌った武将でしたが、このような激しい城攻めとなったのは、天下人たる実力を世に示す必要があったこと、秀吉に対して戦功をあげるため、武将達が奮戦したことによるとみられています。

宗福寺のある塚原新田は東海道の箱根越えの登り口に当たっているため、この地に創建されたと考えられます。

-------------------

東海道から1本北側に入った道沿いにあります。

山門は切妻屋根銅板葺でおそらく薬医門

正面に入母屋造銅板葺流れ向拝の本堂。照りむくりがなく、直線的な屋根勾配。

水引虹梁まわりもスクエアでシンプル。向拝見上げに山号扁額を掲げています。

御朱印は本堂よこの庫裡にて拝受しました。

ここから札所は伊豆東海岸に移ります。

続行の場合は、伊豆縦貫自動車道~熱函道路~熱海峠のルートがとれますが、第23番東光寺まではかなり距離があり熱海峠~東光寺は悪路のうえに、東光寺の御朱印は伊豆山の般若院(第24番)での拝受となるので、ひとまず区切りとするタイミングかもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来 /主印はいずれも三寶印

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3へ。

【 BGM 】

■ One Reason - milet

■ 春に落ちて - 鹿乃 / Kano

■ 最高の片想い - Sachi Tainaka

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)から

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)へ

5.(浄明寺)熊野神社

神奈川県神社庁資料

鎌倉市浄明寺3-8-55

御祭神:天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命

旧社格:村社、浄明寺(村)の鎮守

元別当:

浄妙寺の西北に御鎮座の熊野神社。

朝比奈切通しそばにも熊野神社がありますがこちらは横浜市金沢区の所在で、当社とは別のお社です。

境内由来書などになると、応永年間(1394-1427年)および永正年間(1504-1520年)に社殿を再建したと伝えられ、明治6年、国より正式に浄明寺地区の鎮守として公認されています。

7月の祭礼(夏祭り)には「湯花神楽」「鎌倉神楽」といわれる神楽が数年おきに奏され、「火の神水の神を招神して感謝し、除災招福を祈り弓矢の威力で悪魔調伏を行います。」(境内由来書)とのこと。

『新編鎌倉志』の大休寺の項に「熊野山と号す。此西の方に熊野の祠あり。大休寺の跡には石垣の跡あり。古き井二つあり。源直義の菩提所なり。此辺直義の旧宅なり。」とあり、位置的にこちらとの関連を連想しましたが、境内由来書には「相模風土記稿に『熊野神社は村の鎮守なり』と記録されてあります。」「このお宮は古くから浄明寺地区の氏神様として信仰されてきました。」とあるので、『新編相模國風土記稿』の熊野社「泉水ヶ谷字東之澤。寶生庵跡ノ東ニアリ。此谷ヲ御坊ト云フ。村ノ鎮守ナリ。」がこちらに比定されているようです。

(神奈川県神社庁資料も上記『新編相模國風土記稿』の記事を引用されています。)

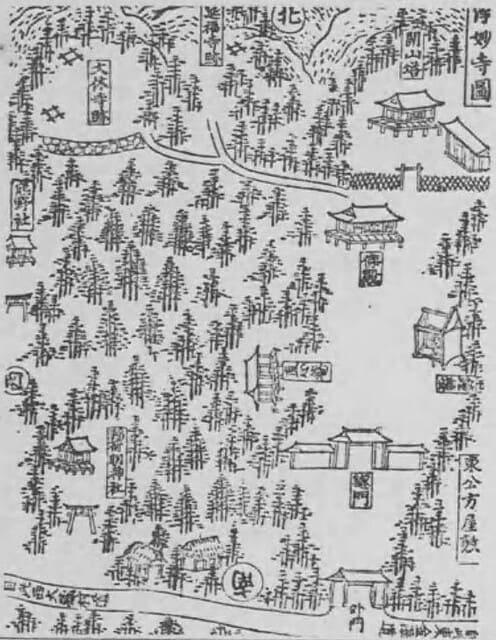

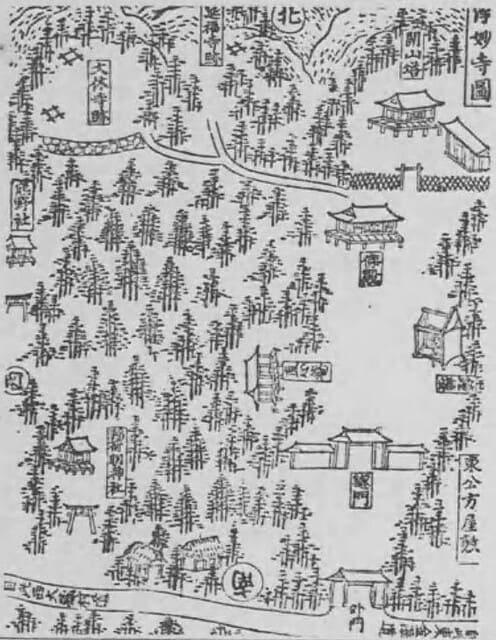

ただし、下の『新編鎌倉志』の浄妙寺山内図(出所:国立国会図書館DC/保護期間満了)をみると、あきらかに熊野神社は大休寺の西に位置しているので、大休寺の項の「此西の方に熊野の祠あり。」の”祠”もまた、熊野神社をさしているのかもしれません。

1.十二社神社の記事でも書きましたが、「熊野三所権現」とは、ふつうスサノオ、イザナギ、イザナミをさし、「熊野十二所権現」とはこちらの三柱に五所王子(天照大神、天忍穂耳命、瓊々杵尊命、彦火々出見尊、鸕鶿草葺不合命)と四所明神(軻遇突智命、埴山姫命、彌都波能賣命、稚産霊命)を加えた尊格群とされます。

これに対してこちらの御祭神は境内由来書に「天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命」とあり、天宇須女命(アメノウズメ)が筆頭に記されています。

天宇須女命は瓊々杵尊命(瓊瓊杵尊)の天孫降臨の際に従われた五伴緒(いつとものお・天児屋命、布刀玉命、天宇受売命、伊斯許理度売命、玉祖命)の一柱で、天照大神の岩戸隠れの際に活躍された神様です。

天照大神、瓊々杵尊命ともに「熊野十二所権現」にあらわれておわすので、その所縁で天宇須女命が御祭神になられているのかもしれませんが、もっとふかい所縁があるのかもしれず、よくわかりません。

----------

【写真 上(左)】 浄妙寺山門下からのアプローチ

【写真 下(右)】 参道手前

浄妙寺の山門下を左手にまわり込む路地に入ります。

道幅は狭く、この先に神社があるとは思えない道です。

しばらく行くと左手に鳥居が見えてきて、この先のゲートで道は行き止まりになっています。(この先は「石窯ガーデンテラス」(浄妙寺)の敷地。)

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 参道1

社頭に社号標と木製の神明鳥居で、ここから熊野神社の長い階段が始まります。

お隣の民家との境には風流な光悦垣が結われています。

途中いくつかの踊り場を設けながら、参道階段は山肌を急角度でのぼっていきます。

【写真 上(左)】 参道2

【写真 下(右)】 手水舎

【写真 上(左)】 参道からの社殿

【写真 下(右)】 社殿

しばらく行くと屋根付きの手水舎。そこから数段でようやく拝殿です。

石灯籠二対の先に、切妻造桟瓦葺流れ向拝の拝殿。

そのよこに隣接する切妻造桟瓦葺の建物は社務所でしょうか。

アプローチルートが行き止まりということもあり、辺りは静寂につつまれています。

周囲はうっそうと茂る社叢で、神々しい空気が感じられます。

拝殿側面(妻部)に大きな開口部があり、ここは神楽殿になるのかも。

【写真 上(左)】 左手からの社殿

【写真 下(右)】 拝殿扁額

向拝は水引虹梁両端にシンプルな木鼻、頭貫上に斗栱、中備に彫刻。

向拝正面は桟唐戸。向拝上には「熊野神社」の社号扁額が掲げられています。

本殿は拝殿おくに隣接し、切妻屋根瓦葺の覆屋は大棟に経の巻獅子口、妻部に蕪懸魚を置いています。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 御朱印

通常非常駐のようで、御朱印は大町の八雲神社にて授与されています。

6.長盛山 松久寺

鎌倉市浄明寺5-9-36

曹洞宗

御本尊:地蔵菩薩

札所:東京二十五社天神霊場第6番(花城天神)

金沢街道沿いに案内看板が出ていて以前から気になっていた、鎌倉市内では稀少な曹洞宗寺院です。

先般、Web検索してみると、なんと御朱印授与されているとのことで急遽参拝しました。

由緒書も公式情報も得られていませんが、複数のWeb情報はほぼ下記の内容で一致しています。

「明暦元年(1655年)、心霊牛道(暉山吐光禅師)が開かれ、もとは東京都港区高輪一丁目(以前の白金丹波町)にあったが首都高建設の予定地となったため、昭和41年に現在地に移転。平成28年から一般開放されている模様。」

御本尊は、御朱印拝受時のヒアリングによると地蔵菩薩とのことです。

江戸時代前期の白金の寺院であれば、名所図会類に載っている可能性があるので辿っていくと、たしかに見つかりました。

たとえば、『江戸切絵図』うち『目黒白金絵図』(人文学オープンデータ共同利用センターWeb)に、「松久寺」の文字が見えます。高輪清正公覚林寺のそばです。

いくつかの絵図類で辿れましたが、いずれも天満宮との関連で紹介されています。

『新撰 東京名所図会 第三十四編』のP.28に、つぎの記載があります。

「白金丹波町三番地即ち樹木谷なる松久寺といへる禅刹に菅公の祠あり。もと花城天満宮といひ。俗に厄除天満宮と称せり。新編江戸志に。社伝を載せていふ。仁和二年(886年)菅家御年四十二歳。正月十六日。讃岐守に任し給ふ折から。手つから刻ませ給ふ。同御腹こもり本地十一面観世音。一刀三禮の御同作なり。其の後(延喜元年(901年))、太宰府へ流遷の比。河内國土師里御叔母君覺壽院の所へ立より給ひ。此尊像をかたみに進せらる。文禄の比故りて加藤家山田氏の家にむかへ奉り。其後檀家の因縁に依て当寺に安置し奉ると。」

『江戸名所図会』にも同様の記載があり、挿絵も載せられています。

かつて、江戸ないし東京二十五社天神(霊場)という天神さま巡りがあり、第6番に「花城天神」がリストされているので、江戸でも有名な天神さまであったとみられます。(出所:「ニッポンの霊場」様)

そういうことであれば、当然参拝時に「花城天神」の所在についてお訊きしていたはずですが、なんにせよこれを調べたのが参拝後なので後の祭り。

ただし、いくつかのWeb情報には「本堂内に御鎮座」とあります。

なお、開山の心霊牛道(暉山吐光禅師)についてはコトバンクに記載があります。港区・愛宕の名刹青松寺の住持であられたようです。

----------

【写真 上(左)】 駐車場手前の入口

【写真 下(右)】 駐車場奥の入口

金沢街道、泉水橋信号から南の路地に入ります。鎌倉には幾度となく来ていますが、この路地に入るのはこれが初めてです。

民家が密集したかなり入り組んだ路地で、この先にお寺があるのか不安になりますが、案内看板が出ているのでこれに従い進みます。

路地を右に曲がって少し行くといきなり視界が広がって、鎌倉の寺院とは思えない広い駐車場があります。

駐車場の手前に寺号標と門柱があり、こちらが三門かと思いましたが、駐車場先にも寺号標と掲示板のある入口があって山内入口の構成がよくわかりません。

【写真 上(左)】 坂道の参道-1

【写真 下(右)】 坂道の参道-2

ここから石敷きの坂道を登っていきます。

紅葉が綺麗な時季でしたが、観光客のすがたはまったく見当たらない静かな山内。

坂の途中にはベンチが置かれ、おだやかな表情の石仏が御座す道の両辺もすっきりとして整備が行き届いた印象です。

さらに行くと階段があり、その上に近代建築の瀟洒な建物が見えてきます。

登り切ると門が開け放たれ、その先に受付らしきものがあります。

【写真 上(左)】 石仏-1

【写真 下(右)】 石仏-2

【写真 上(左)】 階段下から

【写真 下(右)】 受付

情報が少なく、以前は拝観不可だったという話もあって、正直おそるおそるの参拝でしたが、予想以上に開かれたイメージがありました。

受付に女性の方がいらしたので、素通りするのもどうかと思ってお声がけし、ついでに御朱印についてお伺いすると、本日は書置ですがお出しできます、との快いお返事。

御朱印の見本があったので1種選んでお願いし、正面の本堂に向かいます。

前庭左手に「三郎地蔵尊」と十三重石宝塔。右手の建物は客殿でしょうか。

【写真 上(左)】 三郎地蔵尊

【写真 下(右)】 本堂

うっそうと茂る木々を背に、寄棟造本瓦葺と思われる堂々たる本堂。

向拝扉は開け放たれ、五色の向拝幕が張り巡らされて華々しい印象です。

堂内はすこぶる整備された空間で、正面に黄金に輝く地蔵菩薩が御座します。

受付手前を左に進むと赤い鳥居のお稲荷様が御鎮座。こちらは地主神でしょうか。

御朱印は数種あるようでいずれも尊格は地蔵菩薩。

豪快な筆致の絵御朱印で、これは絵御朱印マニアに人気がありそうです。

書置を用意されているようなので、ご住職ご不在時でも拝受できそうです。

7.功臣山 報国寺(報国建忠禅寺)

公式Web

鎌倉市浄明寺2-7-4

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦如来

札所:鎌倉三十三観音霊場第10番、鎌倉十三仏霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)

「竹の寺」として人気の高い臨済宗建長寺派の寺院です。

公式Webなどから、由緒をまとめてみます。

建武元年(1334年)、仏乗禅師天岸慧広(てんがん えこう)により開山。

天岸慧広は南宋出身の臨済宗の高僧・無学祖元(仏光国師)に師事し、高峰顕日(仏国禅師)の法を嗣ぐとされる禅師です。

元応二年(1320年)元に渡られ、元徳元年(1329年)帰国。自筆の作とされる『東帰集』は「五山文学」の代表作として知られています。

『東帰集』(伝仏乗禅師筆)は、国の重要文化財に指定され、『絹本著色佛乗禅師像』および『堆朱印櫃入木印』(「天岸」「慧広」の木印)が附指定されています。

また、当寺は運朝作とされる開山仏乗禅師坐像(鎌倉市指定文化財)を所蔵されています。

開基は足利尊氏公の祖父家時公(報国寺殿義恩)とされていますが、宅間上杉家の祖、上杉重兼が開基という説もみられます。

なお、このあたりは”宅間谷戸”と呼ばれ、鎌倉幕府の絵師、宅間為行や宅間法眼一派(宅磨派)の絵仏師達が住していました。(宅間上杉家と宅間法眼一派の関係は不明。)

『新編鎌倉志』には「本尊、釋迦・文殊・普賢・迦葉・阿難、迦葉は、詫間法眼が作也。詫間の迦葉と云伝へて名佛也。此辺を詫間が谷と云なり。詫間が旧居か。」とあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 山門

永享十年(1438年)、第四代鎌倉公方足利持氏と関東管領上杉憲実の対立などから永享の乱がおこり、室町幕府の援護を受けた上杉憲実が足利持氏を破りました。

足利持氏勢は鎌倉の永安寺(現・世田谷区大蔵)に入り、憲実は幕府に持氏の助命と嫡子義久の関東公方就任を再三嘆願したものの将軍義教公は許さず憲実に持氏殺害を厳命、憲実はやむなく永安寺を攻め、持氏は永安寺、義久は報国寺において自害したとされます。

関東管領の憲実にとって、鎌倉府の長官である鎌倉公方の持氏は主筋にあたり、主筋を討ったことを憂いた憲実は、乱後伊豆国清寺に退き出家、後年は諸国遍歴の旅に出て長門国大寧寺で逝去と伝わります。

足利義久は関東公方・足利持氏の嫡男で、「大若君」と尊称されました。

永享十年(1438年)鶴岡八幡宮で加冠元服。源義家公の先例にならい八幡太郎を称したとされる、押しも押されぬ源氏の御曹司です。

享年は17とされますが、諸説あるようです。

没後、報国寺は義久の菩提を弔い、菩提寺となりました。

『新編相模國風土記稿』には、以下のとおりあります。

「永享ノ乱ニ。持氏ノ息義久。十歳ナリシカ。当寺ニ在テ自害セリ。永享十一年二月十日。持氏御自害同廿八日若君義久十歳ニナラセ給ヒケルヲ。奉討ヘキ由聞エケレハ。報国寺ニ御座セシカ。」

「佛殿 本尊釋迦 長二尺二寸余定朝作 文殊普賢迦葉。阿難 各長三尺五寸許等ノ像ヲ安ス。共ニ詫間法眼カ作ニテ。迦葉ノ像。最其名高シ故ニ世俗当寺ヲ詫間寺又迦葉寺ナト呼ヘリ 開基伊豫守家時ノ像ヲモ置ケリ。是ハ旧休耕庵ニ安セシ像ナリ。」

「地蔵堂・出世地蔵ト云フ 諏訪社。稲荷社。八幡宮。三峯社 以上境内四方ノ鎮守トス。足利家時墓 祖塔休耕庵 開山塔・本堂ノ西ニアリ。太子堂・泉水谷ニアリ。」

足利持氏・義久の没後鎌倉公方は一旦断絶、後に持氏の遺児成氏が幕府から鎌倉公方就任を許されて鎌倉公方は復活するものの、享徳三年(1455年)からの享徳の乱を受け、以降は下総国古河を本拠とし「古河公方」を名乗りました。

----------

金沢街道「報国寺入口」信号から南側に入ってすぐ。あたりは閑静な住宅地です。

宅間派の芸術家が住んだという歴史があるためか、家々の佇まいにもどこか瀟洒な風があります。

こちらのお寺はとくに女性に人気が高く、週末などは着物姿の女子も多くみられます。

【写真 上(左)】 参道から山門

【写真 下(右)】 山門

山門前からすでに整備された参道が延びています。

山門は切妻屋根本瓦葺で、重厚な大棟・降棟を備えた本柱二、控柱二の薬医門。

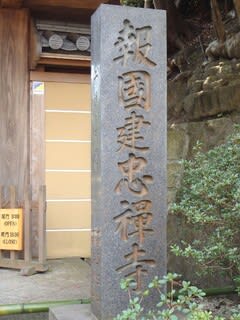

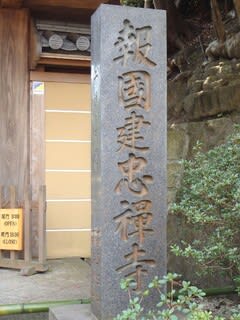

山門脇の寺号標は「報国建忠禅寺」と正式寺号が刻まれています。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 参道と庭園

山門をくぐると左手に美しく砂紋が描かれた枯山水が広がります。

地表をおおう緑の苔と枯山水の対比があざやか。

枯山水のむこうの石上に御座す半跏思惟像は弥勒菩薩ではなく、観音さまのような感じがします。

【写真 上(左)】 砂紋

【写真 下(右)】 半跏思惟像

ゆるやかにカーブを描く石敷きの参道を進み石段をのぼると、やにわに視界が開けて正面が本堂。左手に鐘楼、右手には迦葉堂。

【写真 上(左)】 本堂下の階段-1

【写真 下(右)】 本堂下の階段-2

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 観音霊場札所板

本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に二連の海老虹梁(?)、中備に龍の彫刻。

向拝正面の障子戸は開け放たれ、上部には寺号扁額が掲げられています。

両側の細かな連子が意匠的に効いて引き締まった印象の向拝。

御本尊の釈迦牟尼佛は鎌倉時代作とされ、鎌倉市指定文化財です。

【写真 上(左)】 迦葉堂-1

【写真 下(右)】 迦葉堂-2

迦葉堂はおそらく入母屋造銅板葺妻入り、階段をのぼっての参拝です。

こちらにはおそらく伝・詫間法眼作の迦葉尊者像が奉安。

迦葉(摩訶迦葉)はインド僧で、釈尊が悟りを開かれてから弟子となった十大弟子の一人です。

また詫間法眼は、鎌倉時代末から室町時代前半の鎌倉地方造仏界で主流を担った「詫間派仏所」を代表する仏師とされ、その精妙巧緻な表現には宋元美術の影響が認められ、南北朝時代の制作と推定されています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 石塔群

鐘楼の左にある石塔群は、新田義貞鎌倉攻めの際の北條勢新田勢両軍戦死者の供養塔といわれています。

【写真 上(左)】 賑わう山内

【写真 下(右)】 本堂と迦葉堂

本堂左手に「竹の庭」の拝観受付があり、本堂裏手を回り込むと庭園。庭園は、開山の天岸慧広禅師作と伝わるもの。春先に咲くサンシュユが有名です。

【写真 上(左)】 「竹の庭」への道すじ

【写真 下(右)】 庭園

竹林右手の岩肌にはやぐらが掘られて、たくさんの五輪塔が並びます。

開基の家時公と、この地で自刃した足利義久の墓があるとされます。

【写真 上(左)】 庭園とサンシュユ

【写真 下(右)】 お地蔵さまとやぐら

【写真 上(左)】 苔庭のお地蔵さま

【写真 下(右)】 苔庭と竹林

苔庭の向こうが竹林。みごとな孟宗竹が空に向かってすくすくと伸びています。

その中を小道が通っているので、竹林の絶好の撮影ポイントです。

【写真 上(左)】 竹林-1

【写真 下(右)】 竹林-2

【写真 上(左)】 竹林-3

【写真 下(右)】 竹林-4

そして竹林のおくに人気の茶席「休耕庵」。

【写真 上(左)】 休耕庵-1

【写真 下(右)】 休耕庵-2

孟宗竹の竹林「竹の庭」と茶席「休耕庵」は鎌倉観光のハイライトのひとつで、Web記事があふれんばかりにあるので、こまかい説明は省略します。

なお、「休耕庵」は、慧広禅師の塔頭の号からとられたものとみられます。

こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第10番、鎌倉十三仏霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)の3つ。

別に御本尊の御朱印を授与されているので御朱印は4種となります。

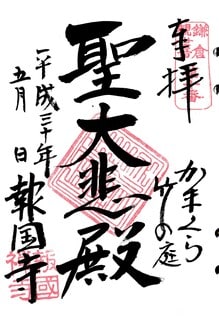

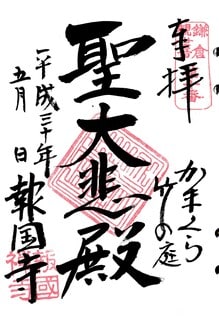

御本尊、釈迦如来の御朱印はおそらく申告制で、Webの画像検索からすると無申告ではおそらく鎌倉観音霊場の「聖大悲殿」の授与になるかと思います。

〔 御本尊・釈迦如来の御朱印 〕

鎌倉三十三観音霊場第10番の札所本尊は本堂別間に御座す聖観世音菩薩です。

本堂向拝には、観音霊場の札所板が掲げられています。

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

鎌倉十三仏霊場第8番(釈迦如来)も観音霊場札所本尊の観音さまとみられます。

〔 鎌倉十三仏霊場の御朱印 〕

●主印は聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

十三仏霊場の御朱印は種子の御寶印が多く、こちらもその様式です。

こちらは、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)の札所でもあります。

札所本尊は聖観世音菩薩で、おそらく鎌倉観音霊場、鎌倉十三仏霊場と同じ観音さまかと思われます。

花種はサンシュユで花期は2月~3月。

春のボケ・バラ、夏のイワタバコ、冬のフユザクラ・ツバキも見どころの花の寺です。

〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕

●主印は三寶印、揮毫は「聖大悲殿」で「鎌倉第五番」の揮毫があります。

繊細かつ風雅な趣きをもつ女性ごのみのお寺さまで、明るく開けた4.浄妙寺とは対照的。

鎌倉デートで、浄妙寺のつぎに報国寺をセッティングすれば、さらにポイントを稼げるのでは(笑)

8.大蔵山 観音院 杉本寺

公式Web

鎌倉市二階堂903

天台宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:鎌倉三十三観音霊場第1番、鎌倉二十四地蔵霊場第4番・第6番、相州二十一ヶ所霊場第2番、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番

鎌倉最古の寺ともいわれる鎌倉を代表する古刹で、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番(発願)を務められるメジャー寺院です。

天平三年(731年)、東国巡錫中の行基菩薩が当地にて観音様の霊感を感得し自ら一刀三礼で十一面観世音菩薩を刻され、本尊として奉安したのが草創とされます。

天平六年(734年)、聖武天皇后の光明皇后の発願により、藤原北家の祖、右大臣藤原房前公と行基菩薩が本堂を建立して創建。開山は行基菩薩と伝わります。

仁寿元年(851年)、慈覚大師円仁が参詣され、自ら十一面観世音菩薩を刻まれて安置。

寛和二年(986年)には花山法皇の命を受けた恵心僧都源信が熊野権現のお導きにより十一面観世音菩薩を刻して奉安し、そののち花山法皇も巡礼されたといいます。

『新編鎌倉志』には「杉本観音堂は街道より北にあり。(略)坂東巡礼札所の第一なり。開山は行基なり。此寺は天台宗にて、叡山の末寺なり。中比衰微して(略)本尊十一面観音慈覚作。右も十一面行基作。左も十一面慧心作。前にも又十一面あり運慶作。釋迦天竺佛。毘沙門宅間作。」とあります。

山内掲示には「鎌倉、室町時代の大火、兵火に遭い、江戸期に於いては、一時期無住の時もあり、後の明治の排仏毀釈、又震災等により寺運も衰微し、七堂伽藍も観音堂等を除き、悉く焼失倒壊してしまいました。(略)昭和四十八年より伽藍復興大勧進(略)多くの皆様のご協力、ご協賛により浄財を得まして左記のごとく円成の運びと相成りました。」とあり、観音堂以外の堂宇はおおむね昭和の円成とみられます。

----------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

金沢街道に面した山内入口。街道の歩道からすぐに参道階段がはじまります。

右手に寺号標、参道階段両脇には「十一面杉本観音」の幟が立ち並び、はやくも霊場札所の趣きゆたか。

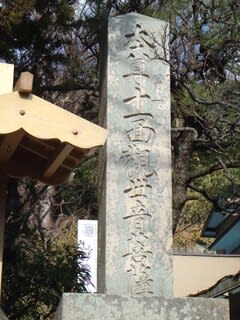

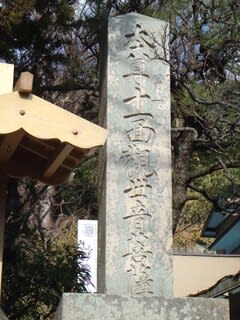

左の石標には「坂東第一番杉本寺観世音菩薩」、右の石標には「本尊十一面観世音菩薩」とあります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 拝観受付と参道

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 仁王門扁額

【写真 上(左)】 仁王尊

【写真 下(右)】 仁王尊

しばらく登ると左手に拝観受付、その先の階段上には仁王門がそびえています。

江戸時代中期の築とされる切妻造茅葺両脇間一戸の八脚門で、左右に運慶作とも伝わる金剛力士(仁王)像を安置し、見上げに「大蔵山」の山号扁額。

【写真 上(左)】 仁王門から「苔の階段」

【写真 下(右)】 「苔の階段」

仁王門を抜けると見どころのひとつ、すり減って苔むした鎌倉石の石段参道(通称「苔の階段」)ですが、現在は通行禁止となっています。

【写真 上(左)】 大蔵辯財天-1

【写真 下(右)】 大蔵辯財天-2

右手には大蔵辯財天が御座します。

鳥居があるので「ここって神社?、お寺?」状態になりますが、当寺は中世~江戸期に神仏習合したともみられ、厳密な区別はむずかしいかもしれません。

「大蔵辯財天」の扁額が掛かった石造台輪鳥居の正面に大きな石の香炉。そのおくに銅板葺一間社流造のお社(堂宇)。

左手の池は洞窟を構えて、いかにも弁天様の境内らしい雰囲気を醸しています。

『新編相模國風土記稿』の観音堂の項に「辨天社 巌穴ニ安置ス。」とあるので、もともとはこの洞窟に祀られていたのかもしれません。

公式Webによると、「大蔵辯財天」をお参りすると大きな蔵が建つ程富に恵まれるという言い伝えがあるそうです。

「苔の階段」は登れないので、これを左の階段からまわりこむかたちでのアプローチ。

天台宗の寺院らしく、階段の途中に伝教大師童形像が御座します。

もうひと登りでT字路になり、左は小道、右手が本堂。

小道をすこし行った高みからは鎌倉の名山、衣張山(きぬはりやま)がよく見えます。

【写真 上(左)】 衣張山

【写真 下(右)】 左手からの本堂

本堂(観音堂)は、寄棟造茅葺方五間(桁行・梁間ともに五間)、身舎の四面に庇を廻らす密教仏堂です。

棟札から、延宝六年(1678年)の建立とみられ、県指定文化財に指定されています。

方五間なので堂内は外陣、内陣にわかれ、通常は内陣に上がって参拝できますが、新型コロナ禍では外陣からの参拝となります。

【写真 上(左)】 右手からの本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

堂内は撮影禁止ですが、公式Webに詳細の本堂内配置図があるので、こちらに沿ってご案内します。

堂内手前右手は納経所。数多い御朱印はすべてこちらでの授与となります。

格子戸の奥の内陣向かって左は行基菩薩御作(素木一木造、平安)、中央が円仁慈覚大師御作(寄木造漆箔、鎌倉)、向かって右は源信恵心僧都御作(寄木造漆箔、鎌倉)の十一面観世音菩薩の秘仏本尊三体(三尊同殿)で、慈覚大師御作と源信恵心僧都御作は国の重要文化財に指定されています。

毎月1日と18日に秘仏本尊御開帳のWeb情報もありますが、現況は定かではありません。

鎌倉時代の火災の折、御本尊三体は自ら山内の大杉の下に火を避けられたので、それより「杉(の)本(の)観音」と呼ばれたと伝わります。

また、礼を欠き、信心なき者が門前を乗馬のまま通り過ぎると落馬するというので、建長寺開山の大覚禅師(蘭渓道隆)が祈願され、自らの袈裟で行基菩薩御作の十一面観世音菩薩のお顔を覆ったところ、以降落馬する者がなくなったといいます。

このため行基菩薩御作のお像は「覆面観音」「下馬観音」とも呼ばれて市の指定文化財となっています。

頼朝公寄進の御前立の十一面観世音菩薩(伝・運慶作)は、常時御開扉されています。

このほか、本堂時計まわり、御本尊に向かって左手におびんづるさま、伝・運慶作の地蔵菩薩立像、伝・安阿弥(快慶)作の地蔵菩薩立像、新十一面観音。

御本尊に向かって右手に毘沙門天(宅間法眼作)、不動明王と伝・運慶作の観音三十三応現身。

本尊御前立は十一面観世音菩薩像、不動明王と毘沙門天は脇立の位置づけのようで、これは密教寺院の十一面観世音の堂宇でよくみられる様式です。

ほの暗い堂内には焼香の煙が絶えず、ときおり参拝団の読経の声が聞こえたりして、さすがに坂東霊場発願所らしい趣きがあります。

【写真 上(左)】 鐘楼堂

【写真 下(右)】 本堂右手

本堂向かって右手には鐘楼堂、五輪塔群、地蔵尊、右手おくの権現堂には白山、熊野両権現尊が祀られています。

中世、杉本寺および背後の大蔵山には杉本城が築かれていました。

三浦氏嫡流三浦義明の長子で杉本氏の祖・杉本義宗が六浦道(金沢街道)・朝比奈口を抑える要衝のこの地に築城し、次男の義茂が入城。

源頼朝公が挙兵すると、三浦一族は源氏方につき居城の衣笠城を出立して石橋山に向かいましたが頼朝公の敗戦を聞いて衣笠城に篭城。攻め寄せた平家方の畠山重忠軍勢と衣笠城攻防戦を繰り広げ三浦義明は戦死しました。

三浦(杉本)義茂はこの戦の際、杉本城内から繰り出し畠山勢に攻めかかったと伝わります。

その後杉本城は継続しましたが、南北朝時代の建武四年(1337年)、この城に拠った北朝方の鎌倉府執事斯波家長が、朝比奈口から攻め入った南朝方の北畠顕家軍に攻められて破れ(杉本城の戦い)、杉本城は落城・破却されたとみられています。

本堂右手の五輪塔群は、杉本城の戦いで戦死した斯波家長と家臣の供養塔ともいわれています。

【写真 上(左)】 五輪塔群

【写真 下(右)】 覆屋の地蔵尊

そのお隣の覆屋のなかに地蔵尊が七体、覆屋の外にも一体が御座します。

【写真 上(左)】 身代地蔵尊御前立

【写真 下(右)】 権現社

本堂向かって右奥のやぐらを背にした権現堂には白山、熊野両権現尊が祀られています。

石造の両部鳥居のおくに入母屋造銅板葺妻入りのお社(堂宇)。

恵心僧都源信は熊野権現のお導きにより御本尊十一面観世音菩薩を刻まれたとされるので、そちらとのゆかりがあるのかもしれません。

さて、ようやく御朱印です。

こちらの御朱印はたいへんに込み入っているので、丁寧に(笑)いきます。

札所としては鎌倉三十三観音霊場第1番、鎌倉二十四地蔵霊場第4番・第6番、相州二十一ヶ所霊場第2番、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番の5札所、いずれも現役霊場です。

こちらの納経所(授与所)ですが、基本、お一人で書かれているようでグループ客が入ると一気に行列となります。(とくに行楽シーズンの週末)

いただける御朱印の種類は多いですが、発願札所がふたつもあるのでここは欲張らずに都度参拝がベターかも。

なお、新型コロナ禍のなかでは原則紙御朱印対応となり、授与時間も短くなるので要注意です。

とくに、発願参拝でどうしても御朱印帳に直書きいただきたい場合は、平日に事前確認のうえ参拝されたほうがいいかもしれません。

(今年は新型コロナ禍再燃のマイナス効果と、「鎌倉殿の13人」のプラス効果のせめぎ合いで、鎌倉観光の人出がまったく読めません。先日参拝したときはメジャー寺院もがらがらで無人の写真撮り放題でしたが、新型コロナ禍が首尾よく収まってリベンジ観光客が一気に吹き出すと、たいへんなことになるかもしれません。)

鎌倉三十三観音霊場第1番(発願)の札所本尊は、御本尊の十一面観世音菩薩です。

発願印は申告すればいただけますが、御朱印帳の途中の頁にいただけるかは定かではありません。

御朱印帳の最初の頁ならば大丈夫かと思いますが、導入編でも書いたとおり、鎌倉三十三観音霊場は専用納経帳での巡拝をおすすめします。(いまはどうかわかりませんが、専用納経帳でないと御朱印拝受がむずかしい札所があります。)

こちらでは数種類の紐綴じ型の納経帳を頒布されており、こちらで納経帳を入手すればスムーズに発願印を拝受できます。

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座)。

鎌倉二十四地蔵霊場第4番の札所本尊「身代地蔵尊」は、本堂向かって左奥の伝・運慶作の地蔵菩薩立像で、本堂右手の覆屋内の七体並ぶ地蔵尊の一番右のおおぶりのお地蔵さまがお前立ちとされているようです。

杉本城を築城したとされる杉本(三浦)義宗に向けて放たれた矢がこちらの地蔵尊に当たり、地蔵尊の傷跡から血がにじみでたという伝承があり、地蔵尊が義宗の身代わりになられたことから「身代地蔵尊」と呼ばれるようです。

『新編相模國風土記稿』には、仁王門の左手に地蔵堂が描かれ、「地蔵堂 或伝ニ。此石佛ヲ。杉本太郎義宗カ。身代ノ地蔵トモ云フ。按スルニ。延元二年(1337年)斯波三郎。此ニテ自●セシ。斯波家長等カ為ニ。造建セシ。石佛ナルヘシ」とあるので、もともと「身代地蔵尊」は仁王門横の地蔵堂に御座していたのかもしれません。

〔 鎌倉二十四地蔵霊場第4番(身代地蔵尊)の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座)。

鎌倉二十四地蔵霊場第6番の札所本尊「尼将軍地蔵尊」は、本堂向かって左奥、「身代地蔵尊」の右隣の伝・安阿弥(快慶)作の地蔵菩薩立像です。

「身代地蔵尊」が第4番、第5番光触寺の「塩嘗地蔵尊」をはさんで第6番がこちらで、順打ち巡拝をむずかしいものにしています。

「尼将軍」といえば北条政子ですが、どうやら北条政子とのゆかりは不明のようです。

しかし、御朱印揮毫はしっかり「尼将軍地蔵尊」で、鎌倉らしい御朱印のひとつといえましょう。

〔 鎌倉二十四地蔵霊場第6番(尼将軍地蔵尊)の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座)。

相州二十一ヶ所霊場は、鎌倉の弘法大師霊場です。

鎌倉のかなりの観光寺院が札所となっていますが、御朱印見本に掲示されることはほとんどなく、鎌倉の御朱印ガイド類にもほとんど載っていません。

いわば「知る人ぞ知る鎌倉の霊場」で、しかも弘法大師霊場でありながら真言宗以外の札所も多くなっています。

どうしてこういう霊場が成立したのかは、いわく経緯がありそうですがここでは省略し、発願寺の宝戒寺で書きます。(丁寧にいきます。とかいいながらとりあえず逃げる(笑))

〔 相州二十一ヶ所霊場第2番の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は「阿字印」にも見えますが、違うかもしれません。

超メジャー霊場、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番(発願)の札所で、札所本尊は御本尊の十一面観世音菩薩です。

坂東三十三箇所(観音霊場)は超メジャー霊場なので、こちらについてのご説明は省略です。(丁寧にいきます。とかいいながらまたしても逃げる(笑))

こちらも発願印をいただけますが、鎌倉観音霊場と同様申告制だと思います。

なお、霊場無申告の場合の御朱印ですが、Web画像検索の結果からすると、おそらく鎌倉観音霊場のものになるのでは?(坂東三十三箇所かもしれぬ。)

いずれにしても、御本尊十一面観世音菩薩の御朱印になります。

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)第1番の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座)。

本堂内に御座す毘沙門天(大蔵毘沙門天)の御朱印も授与されていますが、こちらは申告する人は少ないと思われ書置もないので、混乱回避のため混雑時の拝受は避けた方がベターかもしれません。

〔 大蔵毘沙門天の御朱印 〕

●主印は毘沙門天の種子「バイ・ベイ」の御寶印(蓮華座)とみられます。

仁王門右手の「大蔵辯財天」の御朱印も授与されていますが、こちらも申告する人は少ないと思われ書置もないので、混乱回避のため混雑時の拝受は避けた方がベターかもしれません。

〔 大蔵辯財天の御朱印 〕

●主印は弁財天の種子「ソ」の御寶印(蓮華座)と思われます。

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)へつづく。

【 BGM 】

■ One Reason - milet

■ 最高の片想い - Sachi Tainaka

■ symphonia - kalafina

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)へ

5.(浄明寺)熊野神社

神奈川県神社庁資料

鎌倉市浄明寺3-8-55

御祭神:天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命

旧社格:村社、浄明寺(村)の鎮守

元別当:

浄妙寺の西北に御鎮座の熊野神社。

朝比奈切通しそばにも熊野神社がありますがこちらは横浜市金沢区の所在で、当社とは別のお社です。

境内由来書などになると、応永年間(1394-1427年)および永正年間(1504-1520年)に社殿を再建したと伝えられ、明治6年、国より正式に浄明寺地区の鎮守として公認されています。

7月の祭礼(夏祭り)には「湯花神楽」「鎌倉神楽」といわれる神楽が数年おきに奏され、「火の神水の神を招神して感謝し、除災招福を祈り弓矢の威力で悪魔調伏を行います。」(境内由来書)とのこと。

『新編鎌倉志』の大休寺の項に「熊野山と号す。此西の方に熊野の祠あり。大休寺の跡には石垣の跡あり。古き井二つあり。源直義の菩提所なり。此辺直義の旧宅なり。」とあり、位置的にこちらとの関連を連想しましたが、境内由来書には「相模風土記稿に『熊野神社は村の鎮守なり』と記録されてあります。」「このお宮は古くから浄明寺地区の氏神様として信仰されてきました。」とあるので、『新編相模國風土記稿』の熊野社「泉水ヶ谷字東之澤。寶生庵跡ノ東ニアリ。此谷ヲ御坊ト云フ。村ノ鎮守ナリ。」がこちらに比定されているようです。

(神奈川県神社庁資料も上記『新編相模國風土記稿』の記事を引用されています。)

ただし、下の『新編鎌倉志』の浄妙寺山内図(出所:国立国会図書館DC/保護期間満了)をみると、あきらかに熊野神社は大休寺の西に位置しているので、大休寺の項の「此西の方に熊野の祠あり。」の”祠”もまた、熊野神社をさしているのかもしれません。

1.十二社神社の記事でも書きましたが、「熊野三所権現」とは、ふつうスサノオ、イザナギ、イザナミをさし、「熊野十二所権現」とはこちらの三柱に五所王子(天照大神、天忍穂耳命、瓊々杵尊命、彦火々出見尊、鸕鶿草葺不合命)と四所明神(軻遇突智命、埴山姫命、彌都波能賣命、稚産霊命)を加えた尊格群とされます。

これに対してこちらの御祭神は境内由来書に「天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命」とあり、天宇須女命(アメノウズメ)が筆頭に記されています。

天宇須女命は瓊々杵尊命(瓊瓊杵尊)の天孫降臨の際に従われた五伴緒(いつとものお・天児屋命、布刀玉命、天宇受売命、伊斯許理度売命、玉祖命)の一柱で、天照大神の岩戸隠れの際に活躍された神様です。

天照大神、瓊々杵尊命ともに「熊野十二所権現」にあらわれておわすので、その所縁で天宇須女命が御祭神になられているのかもしれませんが、もっとふかい所縁があるのかもしれず、よくわかりません。

----------

【写真 上(左)】 浄妙寺山門下からのアプローチ

【写真 下(右)】 参道手前

浄妙寺の山門下を左手にまわり込む路地に入ります。

道幅は狭く、この先に神社があるとは思えない道です。

しばらく行くと左手に鳥居が見えてきて、この先のゲートで道は行き止まりになっています。(この先は「石窯ガーデンテラス」(浄妙寺)の敷地。)

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 参道1

社頭に社号標と木製の神明鳥居で、ここから熊野神社の長い階段が始まります。

お隣の民家との境には風流な光悦垣が結われています。

途中いくつかの踊り場を設けながら、参道階段は山肌を急角度でのぼっていきます。

【写真 上(左)】 参道2

【写真 下(右)】 手水舎

【写真 上(左)】 参道からの社殿

【写真 下(右)】 社殿

しばらく行くと屋根付きの手水舎。そこから数段でようやく拝殿です。

石灯籠二対の先に、切妻造桟瓦葺流れ向拝の拝殿。

そのよこに隣接する切妻造桟瓦葺の建物は社務所でしょうか。

アプローチルートが行き止まりということもあり、辺りは静寂につつまれています。

周囲はうっそうと茂る社叢で、神々しい空気が感じられます。

拝殿側面(妻部)に大きな開口部があり、ここは神楽殿になるのかも。

【写真 上(左)】 左手からの社殿

【写真 下(右)】 拝殿扁額

向拝は水引虹梁両端にシンプルな木鼻、頭貫上に斗栱、中備に彫刻。

向拝正面は桟唐戸。向拝上には「熊野神社」の社号扁額が掲げられています。

本殿は拝殿おくに隣接し、切妻屋根瓦葺の覆屋は大棟に経の巻獅子口、妻部に蕪懸魚を置いています。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 御朱印

通常非常駐のようで、御朱印は大町の八雲神社にて授与されています。

6.長盛山 松久寺

鎌倉市浄明寺5-9-36

曹洞宗

御本尊:地蔵菩薩

札所:東京二十五社天神霊場第6番(花城天神)

金沢街道沿いに案内看板が出ていて以前から気になっていた、鎌倉市内では稀少な曹洞宗寺院です。

先般、Web検索してみると、なんと御朱印授与されているとのことで急遽参拝しました。

由緒書も公式情報も得られていませんが、複数のWeb情報はほぼ下記の内容で一致しています。

「明暦元年(1655年)、心霊牛道(暉山吐光禅師)が開かれ、もとは東京都港区高輪一丁目(以前の白金丹波町)にあったが首都高建設の予定地となったため、昭和41年に現在地に移転。平成28年から一般開放されている模様。」

御本尊は、御朱印拝受時のヒアリングによると地蔵菩薩とのことです。

江戸時代前期の白金の寺院であれば、名所図会類に載っている可能性があるので辿っていくと、たしかに見つかりました。

たとえば、『江戸切絵図』うち『目黒白金絵図』(人文学オープンデータ共同利用センターWeb)に、「松久寺」の文字が見えます。高輪清正公覚林寺のそばです。

いくつかの絵図類で辿れましたが、いずれも天満宮との関連で紹介されています。

『新撰 東京名所図会 第三十四編』のP.28に、つぎの記載があります。

「白金丹波町三番地即ち樹木谷なる松久寺といへる禅刹に菅公の祠あり。もと花城天満宮といひ。俗に厄除天満宮と称せり。新編江戸志に。社伝を載せていふ。仁和二年(886年)菅家御年四十二歳。正月十六日。讃岐守に任し給ふ折から。手つから刻ませ給ふ。同御腹こもり本地十一面観世音。一刀三禮の御同作なり。其の後(延喜元年(901年))、太宰府へ流遷の比。河内國土師里御叔母君覺壽院の所へ立より給ひ。此尊像をかたみに進せらる。文禄の比故りて加藤家山田氏の家にむかへ奉り。其後檀家の因縁に依て当寺に安置し奉ると。」

『江戸名所図会』にも同様の記載があり、挿絵も載せられています。

かつて、江戸ないし東京二十五社天神(霊場)という天神さま巡りがあり、第6番に「花城天神」がリストされているので、江戸でも有名な天神さまであったとみられます。(出所:「ニッポンの霊場」様)

そういうことであれば、当然参拝時に「花城天神」の所在についてお訊きしていたはずですが、なんにせよこれを調べたのが参拝後なので後の祭り。

ただし、いくつかのWeb情報には「本堂内に御鎮座」とあります。

なお、開山の心霊牛道(暉山吐光禅師)についてはコトバンクに記載があります。港区・愛宕の名刹青松寺の住持であられたようです。

----------

【写真 上(左)】 駐車場手前の入口

【写真 下(右)】 駐車場奥の入口

金沢街道、泉水橋信号から南の路地に入ります。鎌倉には幾度となく来ていますが、この路地に入るのはこれが初めてです。

民家が密集したかなり入り組んだ路地で、この先にお寺があるのか不安になりますが、案内看板が出ているのでこれに従い進みます。

路地を右に曲がって少し行くといきなり視界が広がって、鎌倉の寺院とは思えない広い駐車場があります。

駐車場の手前に寺号標と門柱があり、こちらが三門かと思いましたが、駐車場先にも寺号標と掲示板のある入口があって山内入口の構成がよくわかりません。

【写真 上(左)】 坂道の参道-1

【写真 下(右)】 坂道の参道-2

ここから石敷きの坂道を登っていきます。

紅葉が綺麗な時季でしたが、観光客のすがたはまったく見当たらない静かな山内。

坂の途中にはベンチが置かれ、おだやかな表情の石仏が御座す道の両辺もすっきりとして整備が行き届いた印象です。

さらに行くと階段があり、その上に近代建築の瀟洒な建物が見えてきます。

登り切ると門が開け放たれ、その先に受付らしきものがあります。

【写真 上(左)】 石仏-1

【写真 下(右)】 石仏-2

【写真 上(左)】 階段下から

【写真 下(右)】 受付

情報が少なく、以前は拝観不可だったという話もあって、正直おそるおそるの参拝でしたが、予想以上に開かれたイメージがありました。

受付に女性の方がいらしたので、素通りするのもどうかと思ってお声がけし、ついでに御朱印についてお伺いすると、本日は書置ですがお出しできます、との快いお返事。

御朱印の見本があったので1種選んでお願いし、正面の本堂に向かいます。

前庭左手に「三郎地蔵尊」と十三重石宝塔。右手の建物は客殿でしょうか。

【写真 上(左)】 三郎地蔵尊

【写真 下(右)】 本堂

うっそうと茂る木々を背に、寄棟造本瓦葺と思われる堂々たる本堂。

向拝扉は開け放たれ、五色の向拝幕が張り巡らされて華々しい印象です。

堂内はすこぶる整備された空間で、正面に黄金に輝く地蔵菩薩が御座します。

受付手前を左に進むと赤い鳥居のお稲荷様が御鎮座。こちらは地主神でしょうか。

御朱印は数種あるようでいずれも尊格は地蔵菩薩。

豪快な筆致の絵御朱印で、これは絵御朱印マニアに人気がありそうです。

書置を用意されているようなので、ご住職ご不在時でも拝受できそうです。

7.功臣山 報国寺(報国建忠禅寺)

公式Web

鎌倉市浄明寺2-7-4

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦如来

札所:鎌倉三十三観音霊場第10番、鎌倉十三仏霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)

「竹の寺」として人気の高い臨済宗建長寺派の寺院です。

公式Webなどから、由緒をまとめてみます。

建武元年(1334年)、仏乗禅師天岸慧広(てんがん えこう)により開山。

天岸慧広は南宋出身の臨済宗の高僧・無学祖元(仏光国師)に師事し、高峰顕日(仏国禅師)の法を嗣ぐとされる禅師です。

元応二年(1320年)元に渡られ、元徳元年(1329年)帰国。自筆の作とされる『東帰集』は「五山文学」の代表作として知られています。

『東帰集』(伝仏乗禅師筆)は、国の重要文化財に指定され、『絹本著色佛乗禅師像』および『堆朱印櫃入木印』(「天岸」「慧広」の木印)が附指定されています。

また、当寺は運朝作とされる開山仏乗禅師坐像(鎌倉市指定文化財)を所蔵されています。

開基は足利尊氏公の祖父家時公(報国寺殿義恩)とされていますが、宅間上杉家の祖、上杉重兼が開基という説もみられます。

なお、このあたりは”宅間谷戸”と呼ばれ、鎌倉幕府の絵師、宅間為行や宅間法眼一派(宅磨派)の絵仏師達が住していました。(宅間上杉家と宅間法眼一派の関係は不明。)

『新編鎌倉志』には「本尊、釋迦・文殊・普賢・迦葉・阿難、迦葉は、詫間法眼が作也。詫間の迦葉と云伝へて名佛也。此辺を詫間が谷と云なり。詫間が旧居か。」とあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 山門

永享十年(1438年)、第四代鎌倉公方足利持氏と関東管領上杉憲実の対立などから永享の乱がおこり、室町幕府の援護を受けた上杉憲実が足利持氏を破りました。

足利持氏勢は鎌倉の永安寺(現・世田谷区大蔵)に入り、憲実は幕府に持氏の助命と嫡子義久の関東公方就任を再三嘆願したものの将軍義教公は許さず憲実に持氏殺害を厳命、憲実はやむなく永安寺を攻め、持氏は永安寺、義久は報国寺において自害したとされます。

関東管領の憲実にとって、鎌倉府の長官である鎌倉公方の持氏は主筋にあたり、主筋を討ったことを憂いた憲実は、乱後伊豆国清寺に退き出家、後年は諸国遍歴の旅に出て長門国大寧寺で逝去と伝わります。

足利義久は関東公方・足利持氏の嫡男で、「大若君」と尊称されました。

永享十年(1438年)鶴岡八幡宮で加冠元服。源義家公の先例にならい八幡太郎を称したとされる、押しも押されぬ源氏の御曹司です。

享年は17とされますが、諸説あるようです。

没後、報国寺は義久の菩提を弔い、菩提寺となりました。

『新編相模國風土記稿』には、以下のとおりあります。

「永享ノ乱ニ。持氏ノ息義久。十歳ナリシカ。当寺ニ在テ自害セリ。永享十一年二月十日。持氏御自害同廿八日若君義久十歳ニナラセ給ヒケルヲ。奉討ヘキ由聞エケレハ。報国寺ニ御座セシカ。」

「佛殿 本尊釋迦 長二尺二寸余定朝作 文殊普賢迦葉。阿難 各長三尺五寸許等ノ像ヲ安ス。共ニ詫間法眼カ作ニテ。迦葉ノ像。最其名高シ故ニ世俗当寺ヲ詫間寺又迦葉寺ナト呼ヘリ 開基伊豫守家時ノ像ヲモ置ケリ。是ハ旧休耕庵ニ安セシ像ナリ。」

「地蔵堂・出世地蔵ト云フ 諏訪社。稲荷社。八幡宮。三峯社 以上境内四方ノ鎮守トス。足利家時墓 祖塔休耕庵 開山塔・本堂ノ西ニアリ。太子堂・泉水谷ニアリ。」

足利持氏・義久の没後鎌倉公方は一旦断絶、後に持氏の遺児成氏が幕府から鎌倉公方就任を許されて鎌倉公方は復活するものの、享徳三年(1455年)からの享徳の乱を受け、以降は下総国古河を本拠とし「古河公方」を名乗りました。

----------

金沢街道「報国寺入口」信号から南側に入ってすぐ。あたりは閑静な住宅地です。

宅間派の芸術家が住んだという歴史があるためか、家々の佇まいにもどこか瀟洒な風があります。

こちらのお寺はとくに女性に人気が高く、週末などは着物姿の女子も多くみられます。

【写真 上(左)】 参道から山門

【写真 下(右)】 山門

山門前からすでに整備された参道が延びています。

山門は切妻屋根本瓦葺で、重厚な大棟・降棟を備えた本柱二、控柱二の薬医門。

山門脇の寺号標は「報国建忠禅寺」と正式寺号が刻まれています。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 参道と庭園

山門をくぐると左手に美しく砂紋が描かれた枯山水が広がります。

地表をおおう緑の苔と枯山水の対比があざやか。

枯山水のむこうの石上に御座す半跏思惟像は弥勒菩薩ではなく、観音さまのような感じがします。

【写真 上(左)】 砂紋

【写真 下(右)】 半跏思惟像

ゆるやかにカーブを描く石敷きの参道を進み石段をのぼると、やにわに視界が開けて正面が本堂。左手に鐘楼、右手には迦葉堂。

【写真 上(左)】 本堂下の階段-1

【写真 下(右)】 本堂下の階段-2

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 観音霊場札所板

本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に二連の海老虹梁(?)、中備に龍の彫刻。

向拝正面の障子戸は開け放たれ、上部には寺号扁額が掲げられています。

両側の細かな連子が意匠的に効いて引き締まった印象の向拝。

御本尊の釈迦牟尼佛は鎌倉時代作とされ、鎌倉市指定文化財です。

【写真 上(左)】 迦葉堂-1

【写真 下(右)】 迦葉堂-2

迦葉堂はおそらく入母屋造銅板葺妻入り、階段をのぼっての参拝です。

こちらにはおそらく伝・詫間法眼作の迦葉尊者像が奉安。

迦葉(摩訶迦葉)はインド僧で、釈尊が悟りを開かれてから弟子となった十大弟子の一人です。

また詫間法眼は、鎌倉時代末から室町時代前半の鎌倉地方造仏界で主流を担った「詫間派仏所」を代表する仏師とされ、その精妙巧緻な表現には宋元美術の影響が認められ、南北朝時代の制作と推定されています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 石塔群

鐘楼の左にある石塔群は、新田義貞鎌倉攻めの際の北條勢新田勢両軍戦死者の供養塔といわれています。

【写真 上(左)】 賑わう山内

【写真 下(右)】 本堂と迦葉堂

本堂左手に「竹の庭」の拝観受付があり、本堂裏手を回り込むと庭園。庭園は、開山の天岸慧広禅師作と伝わるもの。春先に咲くサンシュユが有名です。

【写真 上(左)】 「竹の庭」への道すじ

【写真 下(右)】 庭園

竹林右手の岩肌にはやぐらが掘られて、たくさんの五輪塔が並びます。

開基の家時公と、この地で自刃した足利義久の墓があるとされます。

【写真 上(左)】 庭園とサンシュユ

【写真 下(右)】 お地蔵さまとやぐら

【写真 上(左)】 苔庭のお地蔵さま

【写真 下(右)】 苔庭と竹林

苔庭の向こうが竹林。みごとな孟宗竹が空に向かってすくすくと伸びています。

その中を小道が通っているので、竹林の絶好の撮影ポイントです。

【写真 上(左)】 竹林-1

【写真 下(右)】 竹林-2

【写真 上(左)】 竹林-3

【写真 下(右)】 竹林-4

そして竹林のおくに人気の茶席「休耕庵」。

【写真 上(左)】 休耕庵-1

【写真 下(右)】 休耕庵-2

孟宗竹の竹林「竹の庭」と茶席「休耕庵」は鎌倉観光のハイライトのひとつで、Web記事があふれんばかりにあるので、こまかい説明は省略します。

なお、「休耕庵」は、慧広禅師の塔頭の号からとられたものとみられます。

こちらの札所は、鎌倉三十三観音霊場第10番、鎌倉十三仏霊場第8番、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)の3つ。

別に御本尊の御朱印を授与されているので御朱印は4種となります。

御本尊、釈迦如来の御朱印はおそらく申告制で、Webの画像検索からすると無申告ではおそらく鎌倉観音霊場の「聖大悲殿」の授与になるかと思います。

〔 御本尊・釈迦如来の御朱印 〕

鎌倉三十三観音霊場第10番の札所本尊は本堂別間に御座す聖観世音菩薩です。

本堂向拝には、観音霊場の札所板が掲げられています。

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

鎌倉十三仏霊場第8番(釈迦如来)も観音霊場札所本尊の観音さまとみられます。

〔 鎌倉十三仏霊場の御朱印 〕

●主印は聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

十三仏霊場の御朱印は種子の御寶印が多く、こちらもその様式です。

こちらは、東国花の寺百ヶ寺霊場第97番(鎌倉5番)の札所でもあります。

札所本尊は聖観世音菩薩で、おそらく鎌倉観音霊場、鎌倉十三仏霊場と同じ観音さまかと思われます。

花種はサンシュユで花期は2月~3月。

春のボケ・バラ、夏のイワタバコ、冬のフユザクラ・ツバキも見どころの花の寺です。

〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕

●主印は三寶印、揮毫は「聖大悲殿」で「鎌倉第五番」の揮毫があります。

繊細かつ風雅な趣きをもつ女性ごのみのお寺さまで、明るく開けた4.浄妙寺とは対照的。

鎌倉デートで、浄妙寺のつぎに報国寺をセッティングすれば、さらにポイントを稼げるのでは(笑)

8.大蔵山 観音院 杉本寺

公式Web

鎌倉市二階堂903

天台宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:鎌倉三十三観音霊場第1番、鎌倉二十四地蔵霊場第4番・第6番、相州二十一ヶ所霊場第2番、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番

鎌倉最古の寺ともいわれる鎌倉を代表する古刹で、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番(発願)を務められるメジャー寺院です。

天平三年(731年)、東国巡錫中の行基菩薩が当地にて観音様の霊感を感得し自ら一刀三礼で十一面観世音菩薩を刻され、本尊として奉安したのが草創とされます。

天平六年(734年)、聖武天皇后の光明皇后の発願により、藤原北家の祖、右大臣藤原房前公と行基菩薩が本堂を建立して創建。開山は行基菩薩と伝わります。

仁寿元年(851年)、慈覚大師円仁が参詣され、自ら十一面観世音菩薩を刻まれて安置。

寛和二年(986年)には花山法皇の命を受けた恵心僧都源信が熊野権現のお導きにより十一面観世音菩薩を刻して奉安し、そののち花山法皇も巡礼されたといいます。

『新編鎌倉志』には「杉本観音堂は街道より北にあり。(略)坂東巡礼札所の第一なり。開山は行基なり。此寺は天台宗にて、叡山の末寺なり。中比衰微して(略)本尊十一面観音慈覚作。右も十一面行基作。左も十一面慧心作。前にも又十一面あり運慶作。釋迦天竺佛。毘沙門宅間作。」とあります。

山内掲示には「鎌倉、室町時代の大火、兵火に遭い、江戸期に於いては、一時期無住の時もあり、後の明治の排仏毀釈、又震災等により寺運も衰微し、七堂伽藍も観音堂等を除き、悉く焼失倒壊してしまいました。(略)昭和四十八年より伽藍復興大勧進(略)多くの皆様のご協力、ご協賛により浄財を得まして左記のごとく円成の運びと相成りました。」とあり、観音堂以外の堂宇はおおむね昭和の円成とみられます。

----------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

金沢街道に面した山内入口。街道の歩道からすぐに参道階段がはじまります。

右手に寺号標、参道階段両脇には「十一面杉本観音」の幟が立ち並び、はやくも霊場札所の趣きゆたか。

左の石標には「坂東第一番杉本寺観世音菩薩」、右の石標には「本尊十一面観世音菩薩」とあります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 拝観受付と参道

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 仁王門扁額

【写真 上(左)】 仁王尊

【写真 下(右)】 仁王尊

しばらく登ると左手に拝観受付、その先の階段上には仁王門がそびえています。

江戸時代中期の築とされる切妻造茅葺両脇間一戸の八脚門で、左右に運慶作とも伝わる金剛力士(仁王)像を安置し、見上げに「大蔵山」の山号扁額。

【写真 上(左)】 仁王門から「苔の階段」

【写真 下(右)】 「苔の階段」

仁王門を抜けると見どころのひとつ、すり減って苔むした鎌倉石の石段参道(通称「苔の階段」)ですが、現在は通行禁止となっています。

【写真 上(左)】 大蔵辯財天-1

【写真 下(右)】 大蔵辯財天-2

右手には大蔵辯財天が御座します。

鳥居があるので「ここって神社?、お寺?」状態になりますが、当寺は中世~江戸期に神仏習合したともみられ、厳密な区別はむずかしいかもしれません。

「大蔵辯財天」の扁額が掛かった石造台輪鳥居の正面に大きな石の香炉。そのおくに銅板葺一間社流造のお社(堂宇)。

左手の池は洞窟を構えて、いかにも弁天様の境内らしい雰囲気を醸しています。

『新編相模國風土記稿』の観音堂の項に「辨天社 巌穴ニ安置ス。」とあるので、もともとはこの洞窟に祀られていたのかもしれません。

公式Webによると、「大蔵辯財天」をお参りすると大きな蔵が建つ程富に恵まれるという言い伝えがあるそうです。

「苔の階段」は登れないので、これを左の階段からまわりこむかたちでのアプローチ。

天台宗の寺院らしく、階段の途中に伝教大師童形像が御座します。

もうひと登りでT字路になり、左は小道、右手が本堂。

小道をすこし行った高みからは鎌倉の名山、衣張山(きぬはりやま)がよく見えます。

【写真 上(左)】 衣張山

【写真 下(右)】 左手からの本堂

本堂(観音堂)は、寄棟造茅葺方五間(桁行・梁間ともに五間)、身舎の四面に庇を廻らす密教仏堂です。

棟札から、延宝六年(1678年)の建立とみられ、県指定文化財に指定されています。

方五間なので堂内は外陣、内陣にわかれ、通常は内陣に上がって参拝できますが、新型コロナ禍では外陣からの参拝となります。

【写真 上(左)】 右手からの本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

堂内は撮影禁止ですが、公式Webに詳細の本堂内配置図があるので、こちらに沿ってご案内します。

堂内手前右手は納経所。数多い御朱印はすべてこちらでの授与となります。

格子戸の奥の内陣向かって左は行基菩薩御作(素木一木造、平安)、中央が円仁慈覚大師御作(寄木造漆箔、鎌倉)、向かって右は源信恵心僧都御作(寄木造漆箔、鎌倉)の十一面観世音菩薩の秘仏本尊三体(三尊同殿)で、慈覚大師御作と源信恵心僧都御作は国の重要文化財に指定されています。

毎月1日と18日に秘仏本尊御開帳のWeb情報もありますが、現況は定かではありません。

鎌倉時代の火災の折、御本尊三体は自ら山内の大杉の下に火を避けられたので、それより「杉(の)本(の)観音」と呼ばれたと伝わります。

また、礼を欠き、信心なき者が門前を乗馬のまま通り過ぎると落馬するというので、建長寺開山の大覚禅師(蘭渓道隆)が祈願され、自らの袈裟で行基菩薩御作の十一面観世音菩薩のお顔を覆ったところ、以降落馬する者がなくなったといいます。

このため行基菩薩御作のお像は「覆面観音」「下馬観音」とも呼ばれて市の指定文化財となっています。

頼朝公寄進の御前立の十一面観世音菩薩(伝・運慶作)は、常時御開扉されています。

このほか、本堂時計まわり、御本尊に向かって左手におびんづるさま、伝・運慶作の地蔵菩薩立像、伝・安阿弥(快慶)作の地蔵菩薩立像、新十一面観音。

御本尊に向かって右手に毘沙門天(宅間法眼作)、不動明王と伝・運慶作の観音三十三応現身。

本尊御前立は十一面観世音菩薩像、不動明王と毘沙門天は脇立の位置づけのようで、これは密教寺院の十一面観世音の堂宇でよくみられる様式です。

ほの暗い堂内には焼香の煙が絶えず、ときおり参拝団の読経の声が聞こえたりして、さすがに坂東霊場発願所らしい趣きがあります。

【写真 上(左)】 鐘楼堂

【写真 下(右)】 本堂右手

本堂向かって右手には鐘楼堂、五輪塔群、地蔵尊、右手おくの権現堂には白山、熊野両権現尊が祀られています。

中世、杉本寺および背後の大蔵山には杉本城が築かれていました。

三浦氏嫡流三浦義明の長子で杉本氏の祖・杉本義宗が六浦道(金沢街道)・朝比奈口を抑える要衝のこの地に築城し、次男の義茂が入城。

源頼朝公が挙兵すると、三浦一族は源氏方につき居城の衣笠城を出立して石橋山に向かいましたが頼朝公の敗戦を聞いて衣笠城に篭城。攻め寄せた平家方の畠山重忠軍勢と衣笠城攻防戦を繰り広げ三浦義明は戦死しました。

三浦(杉本)義茂はこの戦の際、杉本城内から繰り出し畠山勢に攻めかかったと伝わります。

その後杉本城は継続しましたが、南北朝時代の建武四年(1337年)、この城に拠った北朝方の鎌倉府執事斯波家長が、朝比奈口から攻め入った南朝方の北畠顕家軍に攻められて破れ(杉本城の戦い)、杉本城は落城・破却されたとみられています。

本堂右手の五輪塔群は、杉本城の戦いで戦死した斯波家長と家臣の供養塔ともいわれています。

【写真 上(左)】 五輪塔群

【写真 下(右)】 覆屋の地蔵尊

そのお隣の覆屋のなかに地蔵尊が七体、覆屋の外にも一体が御座します。

【写真 上(左)】 身代地蔵尊御前立

【写真 下(右)】 権現社

本堂向かって右奥のやぐらを背にした権現堂には白山、熊野両権現尊が祀られています。

石造の両部鳥居のおくに入母屋造銅板葺妻入りのお社(堂宇)。

恵心僧都源信は熊野権現のお導きにより御本尊十一面観世音菩薩を刻まれたとされるので、そちらとのゆかりがあるのかもしれません。

さて、ようやく御朱印です。

こちらの御朱印はたいへんに込み入っているので、丁寧に(笑)いきます。

札所としては鎌倉三十三観音霊場第1番、鎌倉二十四地蔵霊場第4番・第6番、相州二十一ヶ所霊場第2番、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番の5札所、いずれも現役霊場です。

こちらの納経所(授与所)ですが、基本、お一人で書かれているようでグループ客が入ると一気に行列となります。(とくに行楽シーズンの週末)

いただける御朱印の種類は多いですが、発願札所がふたつもあるのでここは欲張らずに都度参拝がベターかも。

なお、新型コロナ禍のなかでは原則紙御朱印対応となり、授与時間も短くなるので要注意です。

とくに、発願参拝でどうしても御朱印帳に直書きいただきたい場合は、平日に事前確認のうえ参拝されたほうがいいかもしれません。

(今年は新型コロナ禍再燃のマイナス効果と、「鎌倉殿の13人」のプラス効果のせめぎ合いで、鎌倉観光の人出がまったく読めません。先日参拝したときはメジャー寺院もがらがらで無人の写真撮り放題でしたが、新型コロナ禍が首尾よく収まってリベンジ観光客が一気に吹き出すと、たいへんなことになるかもしれません。)

鎌倉三十三観音霊場第1番(発願)の札所本尊は、御本尊の十一面観世音菩薩です。

発願印は申告すればいただけますが、御朱印帳の途中の頁にいただけるかは定かではありません。

御朱印帳の最初の頁ならば大丈夫かと思いますが、導入編でも書いたとおり、鎌倉三十三観音霊場は専用納経帳での巡拝をおすすめします。(いまはどうかわかりませんが、専用納経帳でないと御朱印拝受がむずかしい札所があります。)

こちらでは数種類の紐綴じ型の納経帳を頒布されており、こちらで納経帳を入手すればスムーズに発願印を拝受できます。

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座)。

鎌倉二十四地蔵霊場第4番の札所本尊「身代地蔵尊」は、本堂向かって左奥の伝・運慶作の地蔵菩薩立像で、本堂右手の覆屋内の七体並ぶ地蔵尊の一番右のおおぶりのお地蔵さまがお前立ちとされているようです。

杉本城を築城したとされる杉本(三浦)義宗に向けて放たれた矢がこちらの地蔵尊に当たり、地蔵尊の傷跡から血がにじみでたという伝承があり、地蔵尊が義宗の身代わりになられたことから「身代地蔵尊」と呼ばれるようです。

『新編相模國風土記稿』には、仁王門の左手に地蔵堂が描かれ、「地蔵堂 或伝ニ。此石佛ヲ。杉本太郎義宗カ。身代ノ地蔵トモ云フ。按スルニ。延元二年(1337年)斯波三郎。此ニテ自●セシ。斯波家長等カ為ニ。造建セシ。石佛ナルヘシ」とあるので、もともと「身代地蔵尊」は仁王門横の地蔵堂に御座していたのかもしれません。

〔 鎌倉二十四地蔵霊場第4番(身代地蔵尊)の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座)。

鎌倉二十四地蔵霊場第6番の札所本尊「尼将軍地蔵尊」は、本堂向かって左奥、「身代地蔵尊」の右隣の伝・安阿弥(快慶)作の地蔵菩薩立像です。

「身代地蔵尊」が第4番、第5番光触寺の「塩嘗地蔵尊」をはさんで第6番がこちらで、順打ち巡拝をむずかしいものにしています。

「尼将軍」といえば北条政子ですが、どうやら北条政子とのゆかりは不明のようです。

しかし、御朱印揮毫はしっかり「尼将軍地蔵尊」で、鎌倉らしい御朱印のひとつといえましょう。

〔 鎌倉二十四地蔵霊場第6番(尼将軍地蔵尊)の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は地蔵菩薩の種子「カ」の御寶印(蓮華座)。

相州二十一ヶ所霊場は、鎌倉の弘法大師霊場です。

鎌倉のかなりの観光寺院が札所となっていますが、御朱印見本に掲示されることはほとんどなく、鎌倉の御朱印ガイド類にもほとんど載っていません。

いわば「知る人ぞ知る鎌倉の霊場」で、しかも弘法大師霊場でありながら真言宗以外の札所も多くなっています。

どうしてこういう霊場が成立したのかは、いわく経緯がありそうですがここでは省略し、発願寺の宝戒寺で書きます。(丁寧にいきます。とかいいながらとりあえず逃げる(笑))

〔 相州二十一ヶ所霊場第2番の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は「阿字印」にも見えますが、違うかもしれません。

超メジャー霊場、坂東三十三箇所(観音霊場)第1番(発願)の札所で、札所本尊は御本尊の十一面観世音菩薩です。

坂東三十三箇所(観音霊場)は超メジャー霊場なので、こちらについてのご説明は省略です。(丁寧にいきます。とかいいながらまたしても逃げる(笑))

こちらも発願印をいただけますが、鎌倉観音霊場と同様申告制だと思います。

なお、霊場無申告の場合の御朱印ですが、Web画像検索の結果からすると、おそらく鎌倉観音霊場のものになるのでは?(坂東三十三箇所かもしれぬ。)

いずれにしても、御本尊十一面観世音菩薩の御朱印になります。

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)第1番の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入

【写真 下(右)】 専用納経帳書入

●主印は十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座)。

本堂内に御座す毘沙門天(大蔵毘沙門天)の御朱印も授与されていますが、こちらは申告する人は少ないと思われ書置もないので、混乱回避のため混雑時の拝受は避けた方がベターかもしれません。

〔 大蔵毘沙門天の御朱印 〕

●主印は毘沙門天の種子「バイ・ベイ」の御寶印(蓮華座)とみられます。

仁王門右手の「大蔵辯財天」の御朱印も授与されていますが、こちらも申告する人は少ないと思われ書置もないので、混乱回避のため混雑時の拝受は避けた方がベターかもしれません。

〔 大蔵辯財天の御朱印 〕

●主印は弁財天の種子「ソ」の御寶印(蓮華座)と思われます。

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)へつづく。

【 BGM 】

■ One Reason - milet

■ 最高の片想い - Sachi Tainaka

■ symphonia - kalafina

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 歌は世につれ・・・ (2022年のJ-POP)

2022/02/03 UP

このところのmiletの新曲がどれもすばらしいでき。

先日聴いた「Wake Me Up」もいい曲だと思ったけど、昨日2/2リリースの2ndアルバム『visions』収録曲「One Reason」。

これは名曲だと思う。

かなりクセの強い声質で、単調な曲だとこの声を活かせないかも・・・。

じつは東京五輪閉会式「愛の賛歌」を聴いたとき、はっきりいってピンとこなかった。

低音~中音はエモ-ショナルで演劇性が高く、ハイトーンは突き抜けた透明感あふれる声質。

1粒で2度おいしい的な・・・(笑)

■ milet ライブツアー!番組告知動画「1st tour SEVENTH HEAVEN」

6:35~ 「歌だけで、音として聴いてもらいたい」

こう言い切れる強さがいい。

miletのつくる曲は独特なリズムに繊細なメロディが乗って、スケール感にあふれている。

自作曲を聴いたとき、「これは(これまでの)日本の曲じゃない」と感じた。

誤解をおそれずにいうと、リズムはアフリカンで、メロはケルティック。

躍動感あふれるリズムにヒーリングなメロが乗る、といったイメージかな?

だから

これ ↓ (6拍子やポリリズム(異なる拍子が同時に進行))

■ アフリカのリズムを体感しよう!!~ジンバブエの音楽と踊り~

+

これ ↓ (ケルティックなヒーリング曲)

■ Enya - Only Time

的なイメージ。

そんなのあるワケないじゃん、と思いきや、あるんですね、これが・・・。

じっさい、最初にmilet聴いたとき、↓これ、思い起こした。

■ Umoya - Miriam Stockley

南アフリカ出身でヒーリング・ユニットAdiemusにいるからこそできる芸当で、こんなのはJ-POPでは絶対にできないと思ってた。

でも、miletは、↑ の曲を上回るようなレベルでつくってしまった。

思春期をカナダで過ごしたというバックボーンもあるのかもしらぬが、ほんとうにびっくり。

■ milet「One Reason」MUSIC VIDEO (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)

ひょっとして6拍子?

■ milet「Wake Me Up」MUSIC VIDEO (テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」テーマ曲・先行配信中)

こういう曲が流行っていくとしたら、J-POPはひょっとしてひとつの節目を超えたのかもしれぬ。

ps.

じっさいmiletは、J-WAVEの番組中、8分の6拍子といわれるイタリアの『シシリエンヌ』を選曲している。

■ Faure's Sicilienne played by Julian Lloyd Webber

----------------------

2021/12/18 UP / 2021/12/31 UP

さっきTV視てたら、miletが ↓ の曲歌ってた。

■ Fly High - milet (NHKウィンタースポーツテーマソング 先行配信中)

前にも少し書いたけど、なにこの異様なスケール感。名曲じゃわ。

これ、東京五輪のテーマソングに欲しかった。

この閉塞感ただよう世相のなかで、よくぞこれだけの高揚感ある曲をつくれたと思う。

そして、「音の隙間」の大切さを改めて思い起こさせてくれた。

(いいものは、素直にいいと認めます(笑))

個人的には、これだけのスケール感&高揚感を感じたのは、kalafina以来だと思う。

■ Kalafina - Mirai 未来

[ 2021/06/12ほか UP ] の再掲

1990年代以降のJ-POPはコード進行のパターン化(とくに王道進行の寡占化)が進み、メジャー・セブンスはおろか、マイナーセブンフラットファイブやナインス(テンションや分数コード)の使いこなしも減って、アーバンな曲じたいも次第に少なくなっていく。

多くの日本人は、根っこにヨナ抜き音階(ペンタトニック)やダウンビートが入っているので、コンスタントに洋楽を意識する局面がないと、どうしてもセブンス(四和音)やアップビートから遠ざかっていく。

最近では洋楽も急速にペンタ化やダウンビート化(というか4つ打ち化)が進みつつあるし、70~80年代に洋楽の影響を受けた多才なアーティストたちも第一線を退きつつある。

2015年以降、日本でペンタ化・4つ打ち化(あるいはほぼフォークソング化)が進んだこと、そして海外からのシティ・ポップの再評価が進んだ背景には、こんな要素もあると思う。

また、2000年以降はテクノロジーの発展もあって楽曲の多様化が進み、「なんでもありの時代」(一部のボカロなどで音楽的にすこぶる高度な楽曲がつくられる時代)になったが、聴き手がこれについてこれなくなり、とくに2015年以降は平易なペンタ化が進んだというのが持論。

→ これらの曲聴くと、2000年以降のJ-POPがいかに多様化したかがわかる。

でも、聴き手は細分化され、シーンは分断してメジャーヒットした曲は多くない。

でもって2020年代のいまから振り返ると、「シティ・ポップ」も「アーバン」も”お洒落”のワードでひとくくりにされ「シティ・ポップ」のジャンルでマーケティングされているのだと思う。

思い返してみると、

~1970年代前半 ペンタの時代

1970年代前半~中盤 ペンタとセブンスの拮抗時代

1970年代中盤~1980年代中盤 セブンス優位の時代

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

(2003年くらい~ ボカロやゲーム曲(一部アニソン)などの高度でマニアックな音世界、メジャー化例は少ない)

2015年~ ペンタ回帰の時代

そして・・・

2020年~ ペンタからの脱却の時代??(シティポップ人気、コード進行ブームやヒゲダン・ワンオクの人気)

2021年 ペンタからの脱却の試行錯誤にもがいた年?

↑ こんなイメージがある。

空前のヒット曲不作といわれた2021年。でも、いよいよ風向きが変わりつつあると感じる動きも・・・。

milet の「Fly High」も出たし・・・。

■ 神はサイコロを振らない - 未来永劫

聴き応えあるわ、この曲。

とくに、

2:42~ のハーモニクスなギター

3:07~ のXメロ → 落ちサビ

(ドラムス、スタイルや音色ぜんぜん違うけど、なぜかBill Bruford思い起こした・・・)

それに、素晴らしい才能をもったティーン~20代の歌姫たちもいるし・・・。 ↓

■ 声質のオリジナリティ(数年前のカラバトU-18)

■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

2022年のJ-POP、いけるかも・・・。

----------------------

2021/11/30 UP

今年の音楽番組は、昔のポップス(とくに1980年代)の振り返りばっかりだった記憶がありますが、やっぱり空前のヒット曲不作の年になりそうです。

五輪関係のヒットもほぼなかったし。

↓

2021年11月05日 10時01分 週刊実話Web配信

「NHK紅白歌合戦の“出場歌手選考”に異変…「大不作の年」ドタバタ舞台裏!」

リリースされた曲そのものの魅力に乏しかった気がする、だから昔のポップスがよけいに輝いて聴こえたのかも・・・。

→ 2021年(令和3年)発売の邦楽シングルCD/ヒット曲一覧

シングルを出せるミュージャン(?)が極端に限られてきているような気がする。超寡占状態。

→ 1983年(昭和58年)の年間シングルヒット曲 ベスト100

スタンダード曲てんこ盛り状態。

それにジャンルがバラエティに富んでいる。

だから、この頃はその年のヒット曲だけで紅白が楽勝で構成できた。

名曲の評価が高いこんな曲 ↓ たちがトップ40にさえ入れないとはエグすぎる。

46位

■ 瞳はダイアモンド - 松田聖子

79位

■ ダンデライオン~遅咲きのたんぽぽ~ - 松任谷由実 Yumi Matsutoya (Covered by Nontan)

■ CHRISTMAS EVE 2021 - 山下達郎(クリスマス・イブ)

↑ この曲も1983年のシングルリリース。

12月14日、3万枚限定のピクチャー・レコードとしてシングルカット。最高位44位。

でも、38年経ってもこのコメント・アクション。

これが楽曲の力だと思う。

*********

でも、洋楽ではSilk Sonicの大ブレークというエポックがあったし、このところのチャートはほんとうに何年ぶりかでメロディやハーモニーを取り戻しつつある感じも。

J-POPも来年は期待したいところです。

関連して、これまでUPしたいくつかの記事を組み合わせ再構成してみます。

----------------------

2021/11/22 UP

昨日(11/21)再放送の「ザ・カセットテープミュージック」の ”輝く! 日本カセットテープ大賞” 、面白かった。

大賞は、マキタスポーツ氏いちおしの佐野元春「SOMEDAY」。

■ SOMEDAY - 佐野元春 (1981年)

この曲についてのマキタ氏のコメントがあまりに圧巻だったので、テープ起こし的に紹介させてもらいます。

(マキタスポーツ氏のコメント)-----------------------------

POPSっていうのは、もう、すべからく、もう、パクリの歴史なんだよ。

だって、みんなが大好きなものとかの共有財産をどのようかにしてカスタマイズして、その時代の大衆に当てていくってっていうことの作業をずっとやっているのが商業音楽としてのPOPSであって・・・。

まぁ、(19)85年以降だと思いますけど、だんだんヒップホップとか、ああいうアートフォームが出てくるじゃないですか。

そしたら結局、あの人達っていうのは、元ネタをどのようにかにして批評して編集していくっていうこととかが、当たりまえになっていく。

だから、サンプリングとかが当たりまえになって以降のアーティスト、あるいはフリッ●ーズ・●ターとか、まぁ、小●田●吾さんとか、あの辺の人達になると、確信犯的に「元ネタはこれですよ」ってこととかも言っていく、ことになるんですね。

要するに、「こういうマジックですけど、これ東急ハンズで1,000円ね」って言ってくマ●ー審司的な手の内を明かすっていうことが、1個あったんですよ。

で、それ以前の(きわの?)アーティストだったんですよ、彼(佐野元春)は。

だから充分編集マンとしていろんな要素とかをとり入れながら、自分のサウンドっていうのをつくってたし、アーティスト像とかもコントロールしてつくってた。

つくってたんですけど、やっぱ基本的に言わないんですよ。

だからのちのち、元ネタとかが当たりまえに検索できる時代になったときに、「佐野元春の元ネタは、(ブルース・スプリングスティーンの)『ハングリー・ハート』だ!」とか、鬼の首とったように言うけど(笑)、いゃ、佐野元春さん以前からもいろんなアーティストとかも、そんなこと当たりまえに・・・。

「筒美京平さん見てみろ」ってな、話じゃないですか・・・。

これは、ネガティブな要素も含むかもしらないけど、パクリであることをふまえた上で、これだけちゃんとしたものとかを、普遍性のあるものをつくり上げた、この曲がやっぱ素晴らしいんじゃないかと。

(コメントおわり)-----------------------------

筆者が思っていることを語り尽くしてくれている(笑)

あっ、それと、これ東京五輪のはるか前、おそらく2017年頃のオン・エアーですから念のため。

■ ハートビート - 佐野元春(小さなカサノバとナイチンゲールのバラッド) / LIVE1983

パクリにせよなんにせよ、ここまでのオリジナリティや普遍性に昇華できる才能。

これが「アーティスト」なんだと思う。

それにしても「ザ・カセットテープミュージック」、やっぱりすばらしい番組だったと思う。

個人的には第1回目からすべて再放送してほしい。そして復活も。

↓ 関連記事

■ 「ザ・カセットテープミュージック」

----------------------

2021/11/21 UP

Silk Sonicが11/12にデビューアルバム『An Evening with Silk Sonic』を発表。(→こちら)

まだ、出してなかったんだ。

この余裕のスローペース振りがまたよし。

【和訳】Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic「Smokin Out The Window」【公式】

曲調的には、ブラックミュージックがBCM(ブラコン)として洗練し切るすこし前の、ソウルといわれていた時代(1970年代後半)のイメージかな。とくにフィリー・ソウル系。

荒削りな勢いや遊びごころを感じて、これがまたいいやね。

これまでは、やれ”レア・グルーヴ”だ、”ヴェイパーウェイヴ”だ、なんじゃかじゃいっても、所詮は借りもので一瞬でオリジナルと聴き分けられる自信があった。(音の質感がちがう)

それに、そんなにグルーヴ系好きなら、パクってばっかいないで自分であたらしく創ってみなよ、と・・・(笑)

(もはやこの時代にそんなこと、できるわけないと思ってた)

でもSilk Sonicは、この時代に自分たちで見事に創ってしまったワケです。

ここまで質感出されると、もはや70'sソウルと聴き分けられる自信なし(笑)

Bruno Marsの歌いまわし、声質は違うけど、個人的にはOne Wayの Al Hudsonに近いものさえ感じる。

■ You´re So Very Special - One Way(1982)

↑ 1970年代の垢抜けしない雰囲気を残している。

■ Angel - Change(1983)

↑ 1983年当時の洗練され切ったBCMの代表曲(だと思う)。

さて、この質感をふたたび世に出せるユニットがこれから出てくるか・・・。

それにしても、2021年の秋にこんな面白いアルバムを届けてくれるとは・・・。

洋楽もまだ捨てたもんじゃないかもしれぬ。

最近のシティ・ポップや80年代ポップスの人気もそうだけど、人間の音楽的な感性(一定のフォーマットで心地よく感じる展開)なんて、50年やそこらじゃそうは変わらないのかも・・・。

だって、往年のバロックや交響曲越えるクラシック曲って、これだけ時代が進み研究が進んでもつくり出されていないわけでしょ。

みんな喜んで数百年前につくられた定番曲聴いてる。

それと同じことかも・・・。

となると、ここ数十年間はテクノロジーやマーケティングに振り回されて、誰もが(つくり手も聴き手も)ただただムリしてただけ、なんて・・・。

(むろんテクノロジーや32ビート活かした名曲もあるが・・・)

----------------------

2021/04/28 UP

「歌は世につれ世は歌につれ」ということばがあります。

バブル崩壊後、日本は「失われた30年」ともいえる世界にも希な長い景気後退局面に入っていくわけですが・・・。

〔バブル崩壊〕

1989年(平成元年)12月29日の大納会は日経平均株価38,915円87銭の最高値、1990年(平成2年)1月から暴落に転じ10月1日には一時20,000円割れ。

景気動向指数(CI)は1990年10月をピークに低下傾向となり1993年12月まで低下。

地価は東京、大阪の大都市圏で1990年秋頃にピークを打ち、下落局面に。

いまから振り返ってみると、バブル崩壊前後(1987~1990年頃)に「祭りのおわり」的な雰囲気をまとった曲がたしかにありました。

思いつくままに10曲あげてみます。

01.SUNAHAMA - 杏里(1987リマスター)

02.とんぼ - 長渕剛(1989)

03.TRUE LOVE - 藤井フミヤ(1993)

ちょっと降って1993年。喪失感がハンパなかった。

04.世界でいちばん熱い夏 - プリンセス・プリンセス(1989)

はじけまくる曲調だけど、どこかに影を感じとっていた。

05.GET BACK IN LOVE - 山下達郎(1988)

06.半袖 - 今井美樹(1990)

こういった、自分自身を振り返るような曲が増えてきたような気がする。

07.壊れかけのRadio - 徳永英明(1990)

「いくつものメロディが いくつもの時代をつくった」 歌詞が象徴的。

08.空から降りてくるLONELINESS - 杉山清貴(1989年)

09.ANNIVERSARY 〜無限にCALLING YOU〜 - 松任谷由実 (1989年)

10.最後のニュース - 井上陽水(1989年)

時代をまっさきに織り込むという株価が大暴落する直前の1989年12月21日リリース。

これも象徴的な内容。

さてさて、いまはどうなのかな・・・。

音楽に、時代を映す力がなくなったような気もする今日このごろ。

----------------------

2021/06/12ほか UP

1990年代以降はコード進行のパターン化(とくに王道進行の寡占化)が進み、メジャー・セブンスはおろか、マイナーセブンフラットファイブやナインス(テンションや分数コード)の使いこなしも減って、アーバンな曲じたいも次第に少なくなっていく。

多くの日本人は、根っこにヨナ抜き音階(ペンタトニック)やダウンビートが入っているので、コンスタントに洋楽を意識する局面がないと、どうしてもセブンス(四和音)やアップビートから遠ざかっていく。

最近では洋楽も急速にペンタ化やダウンビート化(というか4つ打ち化)が進みつつあるし、70~80年代に洋楽の影響を受けた多才なアーティストたちも第一線を退きつつある。

2015年以降、日本でペンタ化・4つ打ち化(ほぼフォークソング化)が進んだこと、そして海外からのシティ・ポップの評価が進んだ背景には、こんな要素もあると思う。

また、2000年以降はテクノロジーの発展もあって楽曲の多様化が進み、「なんでもありの時代」(一部で音楽的にすこぶる高度な楽曲がつくられる時代)になったが、聴き手がこれについてこれなくなり、とくに2015年以降は平易なペンタ化が進んだというのが持論。

→ これらの曲聴くと、2000年以降のJ-POPがいかに多様化したかがわかる。でも、聴き手は細分化され、メジャーヒットした曲は多くない。

でもって2020年代のいまから振り返ると、「シティ・ポップ」も「アーバン」も”お洒落”のワードでひとくくりにされ「シティ・ポップ」のジャンルでマーケティングされているのだと思う。

思い返してみると、

~1970年代前半 ペンタの時代

1970年代前半~中盤 ペンタとセブンスの拮抗時代

1970年代中盤~1980年代中盤 セブンス優位の時代

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

(2003年くらい~ ボカロやゲーム曲(一部アニソン)などの高度でマニアックな音世界、メジャー化はなし)

2015年~ ペンタ回帰の時代

そして・・・

2020年~ ペンタからの脱却の時代??(シティポップ人気、コード進行ブームやヒゲダン・ワンオクの人気)

2021年 ペンタからの脱却の試行錯誤にもがいた年?

↑ こんなイメージがある。

**************************

■ 青春の影 - チューリップ

コード

フォークソングにセブンス、というかオンコードが入って別ものになった1974年の名曲。

■ 生まれ来る子供たちのために - オフコース

コード

後に名付けられる「小室進行」にメジャー・セブンスを絡めるオフコースらしいコード進行。