関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 小瀬温泉 「小瀬パークホテル」 【閉館】

小瀬温泉 「小瀬パークホテル」 【閉館】

小瀬温泉 「小瀬パークホテル」 【閉館】住 所 :長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2126

電 話 :0267-42-3611 (閉館。営業時のデータ)

時 間 :10:00~17:00(事前予約制) / 日帰り入浴は夏期不可 (同上)

料 金 :700円 (同上)

この施設は現在閉館しており現存しません。またまた超古いレポ(10年越し(~~; )で申し訳ないですが、メモや写真が残っているので記録の意味でUPします。

旧軽井沢と北軽・鬼押出し方面を結ぶ白糸ハイランドウェイは沿道に白糸の滝などの観光スポットを擁する有料道路です。この道路のなかほど、旧軽から4kmほど入ったところに軽井沢の名湯としてふるくから温泉好きを魅了した小瀬温泉があります。

ここには本家の「小瀬温泉ホテル」と「小瀬パークホテル」の2軒の温泉宿がありました。

そのうち「小瀬パークホテル」は閉館し、現在、「アンシェントホテル浅間軽井沢」として営業しています。「アンシェントホテル」は改装オープンか新築オープンかわかりませんが、2011年7月オープンの情報があるので、当然閉館はそれより前ということになります。

(「アンシェントホテル」のWebによると、経営は㈱小瀬パークホテルのようで、経営主体の変更はないようです。)

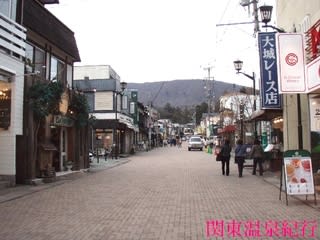

【写真 上(左)】 白糸の滝

【写真 下(右)】 旧軽

日帰り不可の「小瀬温泉ホテル」は固定客メインで敷居が高く、「小瀬パークホテル」もハイシーズン日帰り不可の予約制ということで、この名湯にはなかなか入る機会がありませんでしたが、2007年4月ついに入湯の機会を得ました。

なお、ここは閉館数年前から日帰り入浴休止していたとの情報もあり、ほとんどラストチャンスだった可能性があります。

アクセスに白糸ハイランドウェイの通行料をとられたのは痛いところ。でも白糸の滝も見たし北軽から旧軽まで抜けたので、まあよしとすべきか。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 庭

土曜でしたが、午前中にTELして予約OK。

日帰り入浴に制約が多いので高ピーな対応を警戒するも、予想に反してTEL・現地の対応ともにとても丁寧で好感のもてるもの。上品な女将さんの応対もいただきました。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 館内

小ぶりながら重厚な雰囲気を漂わせるホテルです。

浴場は階段をおりた階下にあります。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 脱衣所

男湯はやや暗めでこもり気味ながら落ちついた浴場。女湯の方が明るい雰囲気のようです。

窓際に石枠鉄平石敷側面タイル4~5人くらいの内湯をシンプルに配置しています。

カラン5、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。(カランも温泉かも)

土曜13時で終始独占でした。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

石灰華的なイガイガ付きの岩の湯口から15L/minほどを投入し、槽内注吸湯なしの潤沢ななオーバーフローは、お湯の感じからしても文句なくかけ流しでしょう。

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯の湯口

かなり熱めのお湯はやや青味を帯びた?透明で、浮遊物なし。湯中の指先がよわく青白に発光しています。

よわい芒硝臭が浴室に足を踏み入れたときから香っています。湯面ではこれにかすかな樹脂系アブラ臭が加わります。味はよわい芒硝味。

【写真 上(左)】 カランも温泉?

【写真 下(右)】 浴場まで伸びる源泉ライン

湯ざわりはデリケートで、ツルすべとよわいキシキシが拮抗しています。浴後は肌に弾性がついてしっとり落ちつく硫酸塩泉系美人の湯。

熱湯ということもありますが、お湯の鮮度がいいためか、はたまた硫酸塩成分が効いてかかなりつよいあたたまり感があります。(タイプとしては重曹泉型ですが、硫酸塩泉系の特徴をつよめに感じました。)

やわらかく奥のふかい含蓄のあるお湯で、出たくなくなるような後曳き感とおだやかに温もる充実した浴後感があります。

泉質的な個性はさしてつよくはないものの、独特な質感を備えたお湯で、さすがに軽井沢の名湯と名を馳せただけのことはあります。

【写真 上(左)】 窓側から男湯

【写真 下(右)】 潤沢なオーバーフロー

「小瀬パークホテル」は湯元の「小瀬温泉ホテル」からの引き湯で、同じ源泉をつかっていました。軽井沢温泉物語というサイトによると、「小瀬パークホテル」の経営者は「小瀬温泉ホテル」オーナーと親戚関係にあったそうで、それもあって引き湯が可能だったのかもしれません。

なお、現在の「アンシェントホテル浅間軽井沢」は温泉を使用していないようで、その理由については、長野県環境審議会 温泉審査部会議事録に記録されています。

また、この資料によると平成26年12月現在「小瀬温泉ホテル」は3本の源泉を所有していて、1号泉の湧出量は平成16年度90L/min→平成25年度60L/min、2号泉の湧出量は平成16年度100L/min→平成25年度30.5L/minと減少傾向にあり、3号泉は休止中との事。

湯量の減少のほかにもいろいろと大人の事情があるようで、デリケートな状況のようです。

ただ、同資料には「小瀬温泉1号泉とパークホテル水井戸は類似性があり、かつ2号泉及び3号泉と区別でき、小瀬温泉1号泉とパークホテル水井戸は同じ起源に由来すると考えられます。」との記載があるので、もし「アンシェントホテル浅間軽井沢」の浴槽でこのパークホテル水井戸水を使用しているのであれば、湯づかいはともかく小瀬温泉1号泉に近い泉質のお湯に入れる可能性はあるということになります。

このお湯は泊まりでじっくり味わいたいもので、長らく「小瀬温泉ホテル」の宿泊を目論んでいますが未だに果たせていません。

かつてはほとんどが常連個人客で占められていたといわれるこの名宿も、いまではじゃらんでも予約できるようになりました。時代の流れには逆らえないのかもしれません。

〔 源泉名:小瀬温泉 〕 <H3.7.26分析>

単純温泉(Na-HCO3型) 46.0℃、pH=7.8、湧出量不明、成分総計=562.4mg/kg

Na^+=82.2mg/kg (67.67mval%)、Mg^2+=7.6 (11.91)、Ca^2+=16.8 (15.88)

Cl^-=22.3 (11.98)、SO_4^2-=17.3 (6.84)、HCO_3^-=260.0 (80.99)

陽イオン計=115.5 (5.29mval)、陰イオン計=299.8 (5.26mval)、メタけい酸=108.9、メタほう酸=14.2、遊離炭酸=24.2

〔 館内掲示 〕

天然温泉「清廉の湯」ご案内

(前略)当ホテルの温泉は、源泉摂氏五十二.五度のやわらかく透明な弱アルカリ泉の大変良質な天然温泉です。おつかいいただきますと、お肌がつややかにシンから温まり、健康と美容に最適です。

温泉は豊富に湧き出ており、一切循環いたしておりません。お飲みになりますと尚効果がございますので、ご利用くださいませ。(後略)

〔 2017/01/31UP (2007/04入湯) 〕

E138.36.55.810N36.23.7.690

(現在はアンシェントホテル浅間軽井沢)

【 BGM 】

L'Aquila - John Tesh

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 東京都台東区の札所と御朱印

東京都台東区の札所と御朱印授与寺のご紹介です。

※ 日蓮宗・法華宗系の御首題については、独自流儀のこともあり当面非掲載とします。

※ このところWeb上で拝受可の情報がある非札所系のお寺で、非授与となっているケースが増えているようです。(とくにメジャーな寺社のそばの寺院)。

ご住職や大黒さんなどのお話から察するに、拝受希望者が増えて対応しきれなくなったこと、あるいは、礼を失する不届き者の存在などもあるような感じがします。

なので、札所でない寺院については、寺院名を伏せることにします。(著名な大寺や御朱印授与を明示されている寺院名は掲載)

■ 東京都台東区の札所と御朱印

【エリア概要】

東京下町を代表する台東区。

浅草、上野など都内有数の観光地と、このところ人気上昇中の谷中、下谷、入谷、蔵前など下町の風情を残すエリアを含み、江戸期から手軽な参詣地として親しまれてきた。

江戸の町人文化を支えてきた古い町だけに由緒ある神社も多く鎮座し、神社御朱印エリアとしての人気も高い。

区内はもとより、台東区をとり巻いて文京区の本郷・根津、北区の田端、荒川区の日暮里、隅田川向こうには墨田区の向島・吾妻橋など寺社エリアが隣接し、周辺を含めて都内有数の御朱印エリアを形成している。

旧下谷区と旧浅草区の二区合併により誕生した台東区は上野も擁し、街区ごとに街の顔がことなる。

下町らしいディープなご当地グルメも盛りだくさんで、参詣地としての魅力にあふれていることも昨今の人気の一因では。

台東区の寺院巡りは南北に動きをとることが多いので、南から順にみていきます。

日本橋馬喰町に接する浅草橋から鳥越にかけては神社がメイン。

銀杏岡八幡神社、榊神社、鳥越神社などの古社が点在し、御朱印スポットとして知られているが、寺院の数は多くない。

蔵前四丁目界隈には浄土宗寺院を中心に5箇寺ほどが集まっているが、ご朱印は授与されていない模様。

ここから西側の御徒町にかけて、三筋、小島、台東の一帯は寺院は少ない。

このように、春日通り(都営大江戸線)以南の区南部は、寺院系御朱印エリアとはいえない状況となっている。

ところが春日通り(都営大江戸線)以北となると、俄然様相が変わってくる。

西側の東上野エリア(六丁目を除く)こそ寺院が少ないものの、東側、元浅草三・四丁目、寿一・二丁目エリアは寺町といってもいいほどの寺院の集積がみられる。

宗派的には真言宗智山派と真宗高田派が目立つ。ことに真言宗智山派はメジャー霊場御府内八十八箇所の札所の一大集積地となっており、御朱印収集的には外せないエリアといえる。

銀座線「稲荷町」駅から「田原町」駅にかけては仏壇・仏具の専門店が多く、お寺のイメージが強いところ。

ここから北側にかけての一帯も寺院の集積地を形成している。

西側、東上野六丁目は真宗大谷派の寺院が20以上も集まる寺町だが、宗派的な理由もあってか御朱印授与の情報はほとんど得られていない。

その西の松が谷一~三丁目も寺町の趣で多彩な宗派の寺院があるものの、札所は少なく授与寺の軒数は多いとはいえない。

西浅草界隈も寺院が目立つが、東本願寺をはじめ真宗寺院がメインで、他宗派の寺院も札所ではないため授与寺の情報はほとんどない。

総じて東上野六丁目~松が谷にかけては寺院数のわりにメジャー霊場の札所が少なく(古い霊場札所はけっこうある)、御朱印的には上級者向けのエリアでは。

東京を代表する名刹、浅草寺。複数の札所を兼ねる都内有数の御朱印のメッカで、授与所となっている影向堂では平日でも行列ができることがしばしば。

紙質のよい大判御朱印帳も頒布されているので、ここでお寺御朱印デビューする人も多いのでは?

本坊の伝法院も含め広大な寺域を擁するものの、北側の「裏浅草」と呼ばれる浅草三~六丁目は寺院が少なく、古刹や授与寺院はない。

御朱印エリアのイメージが濃厚な浅草駅周辺だが、意外に授与寺は少なく浅草寺が一手に引き受けている感じがある。

御朱印拝受をめざす場合、一般的にはここから隅田川沿いに北上し、浅草七丁目~今戸~橋場エリアに向かう。(区バス「めぐりん」号をつかうのも安くて便利で一手)

浅草七丁目には名刹、本龍院(待乳山聖天)、橋場には関東三十六不動尊霊場の札所橋場不動尊がある。

今戸二丁目、清川一丁目にも寺院は多いものの、真宗と浄土宗がメインで札所は少なく授与情報はとれていない。

清川、日本堤、東浅草、千束エリアは寺院が散在し、交通の便もいまひとつなので回りにくいところ。

それでも御朱印収集的には江戸六地蔵第2番の東禅寺(東浅草)、御朱印帳が人気の鷲神社(千束)など外せない寺社がある。

日光街道・日比谷線に沿った三ノ輪、竜泉、下谷、根岸、入谷は寺院が多く授与寺もそれなりにある。ただし、入谷七福神関連では1月限定の寺院もあるので要注意。

宗派的には多彩な印象で、下谷エリアには入谷鬼子母神(真源寺)をはじめ法華宗の寺院も目立つ。

根岸は江戸期に「根岸古寺巡り」という霊場が開設されたほど寺院の多いエリアだが、残念ながら授与情報は限定的。

山手線内側に入ると上野広小路・池之端あたりから北が台東区。

池之端エリアは日蓮宗寺院が多く御首題がメイン。

「上野のお山」といわれる上野公園一帯は江戸時代は徳川家菩提寺である寛永寺の寺域。

いまでも徳川家ゆかりの寺社が多く残って、都内有数の御朱印エリアとなっている。

天台宗関東総本山寛永寺のお膝元だけに天台宗寺院がほとんど。

言問通りから北は、いよいよ都内屈指の寺町、谷中エリアに入る。

このエリアは上野駅から入るよりも、千代田線「根津」駅から入った方が便利がよい。

ちなみにこのあたりは、「谷根千」(谷中・根津・千駄木)と呼ばれ、下町情緒やグルメが楽しめるエリアとして近年人気急上昇中。

言問通り・善光寺坂北側の谷中一丁目は日蓮宗・御首題メインのエリア。坂を上りきった谷中六丁目は日蓮宗と他宗派の混在エリアとなり、御府内八十八箇所の札所も。

ここから北側の谷中五丁目から西日暮里三丁目(荒川区)にかけてが谷中のメインエリア。

東は谷中霊園で、JR「日暮里」駅からスタートする散策客も目立つ。

谷中五丁目の真言宗寺院は御府内八十八箇所の札所も多く、御朱印収集的に外せないエリア。これを抜きにしても寺町の趣ゆたかで散策する価値は十分にあると思う。

【台東区と札所】

弘法大師霊場としては御府内八十八箇所の札所が多数あり、荒川辺八十八ヶ所霊場も入ってくるがこの霊場での御朱印授与は少ない模様。

豊島、南葛、荒綾などの弘法大師諸霊場のエリアは台東区内まで及んでいない。

観音霊場では(昭和新撰)江戸三十三観音霊場がメインで、上野王子駒込辺三十三観音霊場も入ってくるが、この霊場での御朱印授与はほとんどない模様。

異彩を放つのは根岸エリアの「根岸古寺巡り」。9箇寺からなる江戸期開創の古い霊場だが、残念ながら授与情報は限定的。(スタンプはある模様)

七福神では浅草(名所)七福神、入谷七福神、谷中七福神の3つ。どれもメジャーだが、お寺さんによっては正月しか拝受できないところもあるので要注意。

また、御本尊の御朱印を拝受できるお寺がいくつかある。

【拝受データ】 (おおむね西部から。御首題のぞく。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)

なお、末尾○欄は御朱印をいただいていない霊場で、古いものが多いです。

こちらのデータについては下記サイトのデータを参考・引用させていただきました。いずれも貴重なデータ満載のすばらしい内容です。

「日本を巡礼する」様 → http://harusamebashi.wiki.fc2.com/

「東大和と寺院散策」様 → http://busyu339.comyu.org/

「猫のあしあと」様 → http://www.tesshow.jp/

「御朱印収集人」様 → http://kazu1950.blog.fc2.com/

「マッハ墨朱&絵馬による布陣(仮)」様 → http://goshuin.blog.jp/

■蔵前の浄土宗寺院 御本尊:阿弥陀如来

朱印尊格:南無阿弥陀佛 札番:なし 直書

■青林山 最勝寺 龍福院

台東区元浅草3-17-2

真言宗智山派 御本尊:金剛界大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所12番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場82番

■広幡山 観蔵院

台東区元浅草3-18-5

真言宗智山派 御本尊:如意輪観世音菩薩

・朱印尊格:本尊 如意輪観音・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所45番印判 直書(筆書)

○荒川辺八十八ヶ所霊場83番

■玉龍山 弘憲寺 延命院

台東区元浅草4-5-2

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所51番印判 直書(筆書)

○荒川辺八十八ヶ所霊場82番、奥の細道関東路三十三所霊場3番

■摩尼山 隆全寺 吉祥院

台東区元浅草2-1-14

真言宗智山派 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 御府内八十八箇所60番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場60番

■摩尼山 宝光寺 成就院(田中成就院)

台東区東上野3-32-15

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来 御府内八十八箇所78番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場78番

■神勝山 成就院(百観音成就院)

台東区元浅草4-8-12

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来(種子) 御府内八十八箇所43番印判 直書(筆書)

○東方三十三観音霊場24番、江戸八十八ヶ所霊場43番

■望月山 般若寺 正福院

台東区元浅草4-7-21

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所61番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場61番

■鶴亭山 隆全寺 威光院

台東区寿2-6-8

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:大日如来 御府内八十八箇所62番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場62番

■阿遮山 円満寺 不動院

台東区寿2-5-2

真言宗智山派 御本尊:不動明王

・朱印尊格:不動明王・弘法大師 御府内八十八箇所72番印判 直書(筆書)

・朱印尊格:不動明王 関東三十六不動尊霊場22番印判 直書(筆書)

○御府内二十八不動霊場18番、坂東写東都三十三観音霊場14番、江戸八十八ヶ所霊場72番

■江北山 宝聚院 清水寺

台東区松が谷2-25-10

天台宗 御本尊:千手千眼観世音菩薩

・朱印尊格:千手観世音 江戸三十三観音札所2番印判 直書(筆書)

○江戸東方三十三観音霊場21番、近世江戸三十三観音霊場7番、東方三十三観音霊場20番、東都北部三十三観音霊場20番、江都三十三観音霊場4番

■巨嶽山 曹源寺(かっぱ寺)

台東区松が谷3-7-2

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:本尊 釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

○江戸浅草辺三十三観音霊場17番

■金龍山 浅草寺

台東区浅草2-3-1

聖観音宗 御本尊:聖観世音菩薩

・朱印尊格:聖観世音 坂東三十三箇所(観音霊場)13番 印判 直書(筆書)

・朱印尊格:聖観世音 江戸三十三観音札所1番 印判 直書(筆書)

・朱印尊格:大黒天 浅草(名所)七福神 印判 直書(筆書)

○東京三十三観音霊場31番、大東京百観音霊場特番1、江戸東方三十三観音霊場1番、東都七観音霊場1番、近世江戸三十三観音霊場1番、坂東写東都三十三観音霊場13番、東方三十三観音霊場24番、江都三十三観音霊場1番、御府内二十八不動霊場3番

■待乳山 本龍院(待乳山聖天)

台東区浅草7-4-1

聖観音宗 御本尊:大聖歓喜天

・朱印尊格:大聖歓喜天 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:毘沙門天 浅草七福神印判 直書(筆書)

○江戸東方三十三観音霊場12番、近世江戸三十三観音霊場3番

■砂尾山 橋場寺 不動院

台東区橋場2-14-19

天台宗 御本尊:不動明王

・朱印尊格:橋場不動 関東三十六不動尊霊場23番印判 直書(筆書)

○御府内二十八不動霊場7番、浅草七福神(布袋尊)

■洞雲山 東禅寺

台東区東浅草2-12-13

曹洞宗 御本尊:釈迦如来

・朱印尊格:江戸六地蔵尊 江戸六地蔵2番印判 直書(筆書)

○江戸浅草辺三十三観音霊場19番

■養光山 金碑院 永久寺

台東区三ノ輪2-14-5

天台宗 御本尊:不動明王

・朱印尊格:目黄不動 江戸五色不動印判 直書(筆書)

○東都北部三十三観音霊場17番

■正覚山 得生院 寿永寺

台東区三ノ輪1-22-15

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿弥陀如来(種子) 札番:なし 直書(筆書)

○下谷七福神(布袋尊)、 江戸東方四十八地蔵霊場10番、東都北部三十三観音霊場29番

■鷲在山 長國寺

台東区千束3-19-6

法華宗本門流

・朱印尊格:酉の寺 札番:なし 印刷

■龍光山 三高寺 正寶院

台東区竜泉3-11-11

天台宗系単立 御本尊:不動明王

・朱印尊格:飛不動 関東三十六不動尊霊場24番印判 直書(筆書)

・朱印尊格:恵比寿神 下谷七福神印判 直書(筆書)

■朝日山 弁天院

台東区竜泉1-15-9

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:朝日弁財天 下谷七福神印判 直書(筆書)

■日照山 法昌寺

台東区下谷2-10-6

法華宗本門流

・朱印尊格:毘沙門天 下谷七福神印判 直書(筆書)

■紫雲山 英信寺

台東区下谷2-5-14

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:三面大黒天 札番:なし(下谷七福神) 直書(筆書)

■仏立山 真源寺

台東区下谷1-12-16

法華宗本門流

・朱印尊格:入谷鬼子母尊神 札番:なし 直書(筆書)

○下谷七福神(福禄寿)

■補陀洛山 千手院

台東区根岸3-12-48

真言宗豊山派 御本尊:千手観世音菩薩

・朱印尊格:千手観世音 大東京百観音霊場28番印判 直書(筆書)

○荒川辺八十八ヶ所霊場88番、江戸東方三十三観音霊場29番、根岸古寺めぐり6番

■圓明山 宝福寺 西蔵院

台東区根岸3-12-38

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:大日如来 札番:なし 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場 11番、荒川辺八十八ヶ所霊場2番

■妙宣山 徳大寺

台東区上野4-6-2

日蓮宗

・朱印尊格:摩利支天 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺

台東区上野桜木1-14-11

天台宗 御本尊:薬師如来

・朱印尊格:瑠璃殿 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺 清水観音堂

台東区上野公園1-29

天台宗 御本尊:千手観世音菩薩

・朱印尊格:千手観世音 江戸三十三観音札所6番印判 直書(筆書)

○東京三十三観音霊場30番、上野王子駒込辺三十三観音霊場16番、東都七観音霊場3番、

(京成)東三十三観音霊場1番、江戸東方三十三観音霊場33番、近世江戸三十三観音霊場9番、東方三十三観音霊場17番、江都三十三観音霊場6番

■東叡山 寛永寺 不忍池辯天堂

台東区上野公園1-29

天台宗 御本尊:八臂大辯才天

・朱印尊格:辯才天 札番:なし 直書(筆書)

○上野王子駒込辺三十三観音霊場30番

■東叡山 寛永寺 上野大仏

台東区上野公園

天台宗 御本尊:釈迦如来

・朱印尊格:釈迦如来 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺 パゴダ薬師堂

台東区上野公園

天台宗 御本尊:薬師如来

・朱印尊格:薬師如来 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 輪王寺

台東区上野公園14-5

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:厄除両大師 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺 浄名院

台東区上野桜木2-6-4

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:江戸六番地蔵尊 札番:あり 直書(筆書)

・朱印尊格:へちま地蔵尊 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺 護国院

台東区上野公園10-18

天台宗 御本尊:釈迦如来

・朱印尊格:釈迦如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:大黒天(谷中七福神) 札番:なし 直書(筆書)

○大東京百観音霊場26番、上野王子駒込辺三十三観音霊場14番、(京成)東三十三観音霊場2番、東都七観音霊場2番、東方三十三観音霊場16番

■本覚山 宝光寺 自性院

台東区谷中6-2-8

新義真言宗 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所53番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場10番、江戸八十八ヶ所霊場53番

■薬王寺 長久院

台東区谷中6-2-16

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所55番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場 8番、江戸八十八ヶ所霊場 55番

■宝塔山 龍門寺 多宝院

台東区谷中6-2-35

真言宗豊山派 御本尊:多宝如来

・朱印尊格:本尊 多宝如来・弘法大師 御府内八十八箇所49番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場9番、江戸八十八ヶ所霊場 49番

■金輪山 最勝寺 總持院

台東区谷中6-2-33

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:谷中不動尊 札番:なし 直書(筆書)

■普門山 全生庵

台東区谷中5-4-7

臨済宗国泰寺派 御本尊:葵正観世音菩薩

・朱印尊格:葵正観音 札番:なし 直書(筆書)

○大東京百観音霊場25番

■天瑞山 観福寺 明王院

台東区谷中5-4-2

真言宗豊山派 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所57番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場5番、江戸八十八ヶ所霊場 57番

■初音山 東漸寺 観智院

台東区谷中5-2-4

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所63番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場6番、江戸八十八ヶ所霊場64番

■長谷山 元興寺 加納院

台東区谷中5-8-5

新義真言宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所64番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場4番、江戸八十八ヶ所霊場63番

■蓮葉山 妙智院 観音寺

台東区谷中5-8-28

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所42番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場32番、東方三十三観音霊場13番、江戸八十八ヶ所霊場42番

■大道山 長安寺

台東区谷中5-2-22

臨済宗妙心寺派 御本尊:千手観世音菩薩

・朱印尊格:大悲殿 上野王子駒込辺三十三観音霊場22番印判 直書(筆書)

○谷中七福神(寿老人)、東方三十三観音霊場14番

■無量山 功徳林寺

台東区谷中7-6-9

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:無量壽 札番:なし 書置(筆書)

・朱印尊格:笠森稲荷 札番:なし 書置(筆書)

■護国山 尊重院 天王寺

台東区谷中7-14-8

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:毘沙門天 札番:なし 直書(筆書)

○谷中七福神(毘沙門天)、上野王子駒込辺三十三観音霊場9番

■谷中の曹洞宗寺院

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

※ この記事に関係する画像は、これから貼り込んでいきます。

【 BGM 】

Sakura to Kotori - はな

rain stops, good bye - 狛茉璃奈

罪の名前 - ゆめこ

これは凄い!

※ 日蓮宗・法華宗系の御首題については、独自流儀のこともあり当面非掲載とします。

※ このところWeb上で拝受可の情報がある非札所系のお寺で、非授与となっているケースが増えているようです。(とくにメジャーな寺社のそばの寺院)。

ご住職や大黒さんなどのお話から察するに、拝受希望者が増えて対応しきれなくなったこと、あるいは、礼を失する不届き者の存在などもあるような感じがします。

なので、札所でない寺院については、寺院名を伏せることにします。(著名な大寺や御朱印授与を明示されている寺院名は掲載)

■ 東京都台東区の札所と御朱印

【エリア概要】

東京下町を代表する台東区。

浅草、上野など都内有数の観光地と、このところ人気上昇中の谷中、下谷、入谷、蔵前など下町の風情を残すエリアを含み、江戸期から手軽な参詣地として親しまれてきた。

江戸の町人文化を支えてきた古い町だけに由緒ある神社も多く鎮座し、神社御朱印エリアとしての人気も高い。

区内はもとより、台東区をとり巻いて文京区の本郷・根津、北区の田端、荒川区の日暮里、隅田川向こうには墨田区の向島・吾妻橋など寺社エリアが隣接し、周辺を含めて都内有数の御朱印エリアを形成している。

旧下谷区と旧浅草区の二区合併により誕生した台東区は上野も擁し、街区ごとに街の顔がことなる。

下町らしいディープなご当地グルメも盛りだくさんで、参詣地としての魅力にあふれていることも昨今の人気の一因では。

台東区の寺院巡りは南北に動きをとることが多いので、南から順にみていきます。

日本橋馬喰町に接する浅草橋から鳥越にかけては神社がメイン。

銀杏岡八幡神社、榊神社、鳥越神社などの古社が点在し、御朱印スポットとして知られているが、寺院の数は多くない。

蔵前四丁目界隈には浄土宗寺院を中心に5箇寺ほどが集まっているが、ご朱印は授与されていない模様。

ここから西側の御徒町にかけて、三筋、小島、台東の一帯は寺院は少ない。

このように、春日通り(都営大江戸線)以南の区南部は、寺院系御朱印エリアとはいえない状況となっている。

ところが春日通り(都営大江戸線)以北となると、俄然様相が変わってくる。

西側の東上野エリア(六丁目を除く)こそ寺院が少ないものの、東側、元浅草三・四丁目、寿一・二丁目エリアは寺町といってもいいほどの寺院の集積がみられる。

宗派的には真言宗智山派と真宗高田派が目立つ。ことに真言宗智山派はメジャー霊場御府内八十八箇所の札所の一大集積地となっており、御朱印収集的には外せないエリアといえる。

銀座線「稲荷町」駅から「田原町」駅にかけては仏壇・仏具の専門店が多く、お寺のイメージが強いところ。

ここから北側にかけての一帯も寺院の集積地を形成している。

西側、東上野六丁目は真宗大谷派の寺院が20以上も集まる寺町だが、宗派的な理由もあってか御朱印授与の情報はほとんど得られていない。

その西の松が谷一~三丁目も寺町の趣で多彩な宗派の寺院があるものの、札所は少なく授与寺の軒数は多いとはいえない。

西浅草界隈も寺院が目立つが、東本願寺をはじめ真宗寺院がメインで、他宗派の寺院も札所ではないため授与寺の情報はほとんどない。

総じて東上野六丁目~松が谷にかけては寺院数のわりにメジャー霊場の札所が少なく(古い霊場札所はけっこうある)、御朱印的には上級者向けのエリアでは。

東京を代表する名刹、浅草寺。複数の札所を兼ねる都内有数の御朱印のメッカで、授与所となっている影向堂では平日でも行列ができることがしばしば。

紙質のよい大判御朱印帳も頒布されているので、ここでお寺御朱印デビューする人も多いのでは?

本坊の伝法院も含め広大な寺域を擁するものの、北側の「裏浅草」と呼ばれる浅草三~六丁目は寺院が少なく、古刹や授与寺院はない。

御朱印エリアのイメージが濃厚な浅草駅周辺だが、意外に授与寺は少なく浅草寺が一手に引き受けている感じがある。

御朱印拝受をめざす場合、一般的にはここから隅田川沿いに北上し、浅草七丁目~今戸~橋場エリアに向かう。(区バス「めぐりん」号をつかうのも安くて便利で一手)

浅草七丁目には名刹、本龍院(待乳山聖天)、橋場には関東三十六不動尊霊場の札所橋場不動尊がある。

今戸二丁目、清川一丁目にも寺院は多いものの、真宗と浄土宗がメインで札所は少なく授与情報はとれていない。

清川、日本堤、東浅草、千束エリアは寺院が散在し、交通の便もいまひとつなので回りにくいところ。

それでも御朱印収集的には江戸六地蔵第2番の東禅寺(東浅草)、御朱印帳が人気の鷲神社(千束)など外せない寺社がある。

日光街道・日比谷線に沿った三ノ輪、竜泉、下谷、根岸、入谷は寺院が多く授与寺もそれなりにある。ただし、入谷七福神関連では1月限定の寺院もあるので要注意。

宗派的には多彩な印象で、下谷エリアには入谷鬼子母神(真源寺)をはじめ法華宗の寺院も目立つ。

根岸は江戸期に「根岸古寺巡り」という霊場が開設されたほど寺院の多いエリアだが、残念ながら授与情報は限定的。

山手線内側に入ると上野広小路・池之端あたりから北が台東区。

池之端エリアは日蓮宗寺院が多く御首題がメイン。

「上野のお山」といわれる上野公園一帯は江戸時代は徳川家菩提寺である寛永寺の寺域。

いまでも徳川家ゆかりの寺社が多く残って、都内有数の御朱印エリアとなっている。

天台宗関東総本山寛永寺のお膝元だけに天台宗寺院がほとんど。

言問通りから北は、いよいよ都内屈指の寺町、谷中エリアに入る。

このエリアは上野駅から入るよりも、千代田線「根津」駅から入った方が便利がよい。

ちなみにこのあたりは、「谷根千」(谷中・根津・千駄木)と呼ばれ、下町情緒やグルメが楽しめるエリアとして近年人気急上昇中。

言問通り・善光寺坂北側の谷中一丁目は日蓮宗・御首題メインのエリア。坂を上りきった谷中六丁目は日蓮宗と他宗派の混在エリアとなり、御府内八十八箇所の札所も。

ここから北側の谷中五丁目から西日暮里三丁目(荒川区)にかけてが谷中のメインエリア。

東は谷中霊園で、JR「日暮里」駅からスタートする散策客も目立つ。

谷中五丁目の真言宗寺院は御府内八十八箇所の札所も多く、御朱印収集的に外せないエリア。これを抜きにしても寺町の趣ゆたかで散策する価値は十分にあると思う。

【台東区と札所】

弘法大師霊場としては御府内八十八箇所の札所が多数あり、荒川辺八十八ヶ所霊場も入ってくるがこの霊場での御朱印授与は少ない模様。

豊島、南葛、荒綾などの弘法大師諸霊場のエリアは台東区内まで及んでいない。

観音霊場では(昭和新撰)江戸三十三観音霊場がメインで、上野王子駒込辺三十三観音霊場も入ってくるが、この霊場での御朱印授与はほとんどない模様。

異彩を放つのは根岸エリアの「根岸古寺巡り」。9箇寺からなる江戸期開創の古い霊場だが、残念ながら授与情報は限定的。(スタンプはある模様)

七福神では浅草(名所)七福神、入谷七福神、谷中七福神の3つ。どれもメジャーだが、お寺さんによっては正月しか拝受できないところもあるので要注意。

また、御本尊の御朱印を拝受できるお寺がいくつかある。

【拝受データ】 (おおむね西部から。御首題のぞく。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)

なお、末尾○欄は御朱印をいただいていない霊場で、古いものが多いです。

こちらのデータについては下記サイトのデータを参考・引用させていただきました。いずれも貴重なデータ満載のすばらしい内容です。

「日本を巡礼する」様 → http://harusamebashi.wiki.fc2.com/

「東大和と寺院散策」様 → http://busyu339.comyu.org/

「猫のあしあと」様 → http://www.tesshow.jp/

「御朱印収集人」様 → http://kazu1950.blog.fc2.com/

「マッハ墨朱&絵馬による布陣(仮)」様 → http://goshuin.blog.jp/

■蔵前の浄土宗寺院 御本尊:阿弥陀如来

朱印尊格:南無阿弥陀佛 札番:なし 直書

■青林山 最勝寺 龍福院

台東区元浅草3-17-2

真言宗智山派 御本尊:金剛界大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所12番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場82番

■広幡山 観蔵院

台東区元浅草3-18-5

真言宗智山派 御本尊:如意輪観世音菩薩

・朱印尊格:本尊 如意輪観音・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所45番印判 直書(筆書)

○荒川辺八十八ヶ所霊場83番

■玉龍山 弘憲寺 延命院

台東区元浅草4-5-2

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所51番印判 直書(筆書)

○荒川辺八十八ヶ所霊場82番、奥の細道関東路三十三所霊場3番

■摩尼山 隆全寺 吉祥院

台東区元浅草2-1-14

真言宗智山派 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 御府内八十八箇所60番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場60番

■摩尼山 宝光寺 成就院(田中成就院)

台東区東上野3-32-15

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来 御府内八十八箇所78番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場78番

■神勝山 成就院(百観音成就院)

台東区元浅草4-8-12

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来(種子) 御府内八十八箇所43番印判 直書(筆書)

○東方三十三観音霊場24番、江戸八十八ヶ所霊場43番

■望月山 般若寺 正福院

台東区元浅草4-7-21

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所61番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場61番

■鶴亭山 隆全寺 威光院

台東区寿2-6-8

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:大日如来 御府内八十八箇所62番印判 直書(筆書)

○江戸八十八ヶ所霊場62番

■阿遮山 円満寺 不動院

台東区寿2-5-2

真言宗智山派 御本尊:不動明王

・朱印尊格:不動明王・弘法大師 御府内八十八箇所72番印判 直書(筆書)

・朱印尊格:不動明王 関東三十六不動尊霊場22番印判 直書(筆書)

○御府内二十八不動霊場18番、坂東写東都三十三観音霊場14番、江戸八十八ヶ所霊場72番

■江北山 宝聚院 清水寺

台東区松が谷2-25-10

天台宗 御本尊:千手千眼観世音菩薩

・朱印尊格:千手観世音 江戸三十三観音札所2番印判 直書(筆書)

○江戸東方三十三観音霊場21番、近世江戸三十三観音霊場7番、東方三十三観音霊場20番、東都北部三十三観音霊場20番、江都三十三観音霊場4番

■巨嶽山 曹源寺(かっぱ寺)

台東区松が谷3-7-2

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:本尊 釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

○江戸浅草辺三十三観音霊場17番

■金龍山 浅草寺

台東区浅草2-3-1

聖観音宗 御本尊:聖観世音菩薩

・朱印尊格:聖観世音 坂東三十三箇所(観音霊場)13番 印判 直書(筆書)

・朱印尊格:聖観世音 江戸三十三観音札所1番 印判 直書(筆書)

・朱印尊格:大黒天 浅草(名所)七福神 印判 直書(筆書)

○東京三十三観音霊場31番、大東京百観音霊場特番1、江戸東方三十三観音霊場1番、東都七観音霊場1番、近世江戸三十三観音霊場1番、坂東写東都三十三観音霊場13番、東方三十三観音霊場24番、江都三十三観音霊場1番、御府内二十八不動霊場3番

■待乳山 本龍院(待乳山聖天)

台東区浅草7-4-1

聖観音宗 御本尊:大聖歓喜天

・朱印尊格:大聖歓喜天 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:毘沙門天 浅草七福神印判 直書(筆書)

○江戸東方三十三観音霊場12番、近世江戸三十三観音霊場3番

■砂尾山 橋場寺 不動院

台東区橋場2-14-19

天台宗 御本尊:不動明王

・朱印尊格:橋場不動 関東三十六不動尊霊場23番印判 直書(筆書)

○御府内二十八不動霊場7番、浅草七福神(布袋尊)

■洞雲山 東禅寺

台東区東浅草2-12-13

曹洞宗 御本尊:釈迦如来

・朱印尊格:江戸六地蔵尊 江戸六地蔵2番印判 直書(筆書)

○江戸浅草辺三十三観音霊場19番

■養光山 金碑院 永久寺

台東区三ノ輪2-14-5

天台宗 御本尊:不動明王

・朱印尊格:目黄不動 江戸五色不動印判 直書(筆書)

○東都北部三十三観音霊場17番

■正覚山 得生院 寿永寺

台東区三ノ輪1-22-15

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿弥陀如来(種子) 札番:なし 直書(筆書)

○下谷七福神(布袋尊)、 江戸東方四十八地蔵霊場10番、東都北部三十三観音霊場29番

■鷲在山 長國寺

台東区千束3-19-6

法華宗本門流

・朱印尊格:酉の寺 札番:なし 印刷

■龍光山 三高寺 正寶院

台東区竜泉3-11-11

天台宗系単立 御本尊:不動明王

・朱印尊格:飛不動 関東三十六不動尊霊場24番印判 直書(筆書)

・朱印尊格:恵比寿神 下谷七福神印判 直書(筆書)

■朝日山 弁天院

台東区竜泉1-15-9

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:朝日弁財天 下谷七福神印判 直書(筆書)

■日照山 法昌寺

台東区下谷2-10-6

法華宗本門流

・朱印尊格:毘沙門天 下谷七福神印判 直書(筆書)

■紫雲山 英信寺

台東区下谷2-5-14

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:三面大黒天 札番:なし(下谷七福神) 直書(筆書)

■仏立山 真源寺

台東区下谷1-12-16

法華宗本門流

・朱印尊格:入谷鬼子母尊神 札番:なし 直書(筆書)

○下谷七福神(福禄寿)

■補陀洛山 千手院

台東区根岸3-12-48

真言宗豊山派 御本尊:千手観世音菩薩

・朱印尊格:千手観世音 大東京百観音霊場28番印判 直書(筆書)

○荒川辺八十八ヶ所霊場88番、江戸東方三十三観音霊場29番、根岸古寺めぐり6番

■圓明山 宝福寺 西蔵院

台東区根岸3-12-38

真言宗智山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:大日如来 札番:なし 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場 11番、荒川辺八十八ヶ所霊場2番

■妙宣山 徳大寺

台東区上野4-6-2

日蓮宗

・朱印尊格:摩利支天 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺

台東区上野桜木1-14-11

天台宗 御本尊:薬師如来

・朱印尊格:瑠璃殿 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺 清水観音堂

台東区上野公園1-29

天台宗 御本尊:千手観世音菩薩

・朱印尊格:千手観世音 江戸三十三観音札所6番印判 直書(筆書)

○東京三十三観音霊場30番、上野王子駒込辺三十三観音霊場16番、東都七観音霊場3番、

(京成)東三十三観音霊場1番、江戸東方三十三観音霊場33番、近世江戸三十三観音霊場9番、東方三十三観音霊場17番、江都三十三観音霊場6番

■東叡山 寛永寺 不忍池辯天堂

台東区上野公園1-29

天台宗 御本尊:八臂大辯才天

・朱印尊格:辯才天 札番:なし 直書(筆書)

○上野王子駒込辺三十三観音霊場30番

■東叡山 寛永寺 上野大仏

台東区上野公園

天台宗 御本尊:釈迦如来

・朱印尊格:釈迦如来 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺 パゴダ薬師堂

台東区上野公園

天台宗 御本尊:薬師如来

・朱印尊格:薬師如来 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 輪王寺

台東区上野公園14-5

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:厄除両大師 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺 浄名院

台東区上野桜木2-6-4

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:江戸六番地蔵尊 札番:あり 直書(筆書)

・朱印尊格:へちま地蔵尊 札番:なし 直書(筆書)

■東叡山 寛永寺 護国院

台東区上野公園10-18

天台宗 御本尊:釈迦如来

・朱印尊格:釈迦如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:大黒天(谷中七福神) 札番:なし 直書(筆書)

○大東京百観音霊場26番、上野王子駒込辺三十三観音霊場14番、(京成)東三十三観音霊場2番、東都七観音霊場2番、東方三十三観音霊場16番

■本覚山 宝光寺 自性院

台東区谷中6-2-8

新義真言宗 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所53番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場10番、江戸八十八ヶ所霊場53番

■薬王寺 長久院

台東区谷中6-2-16

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所55番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場 8番、江戸八十八ヶ所霊場 55番

■宝塔山 龍門寺 多宝院

台東区谷中6-2-35

真言宗豊山派 御本尊:多宝如来

・朱印尊格:本尊 多宝如来・弘法大師 御府内八十八箇所49番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場9番、江戸八十八ヶ所霊場 49番

■金輪山 最勝寺 總持院

台東区谷中6-2-33

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:谷中不動尊 札番:なし 直書(筆書)

■普門山 全生庵

台東区谷中5-4-7

臨済宗国泰寺派 御本尊:葵正観世音菩薩

・朱印尊格:葵正観音 札番:なし 直書(筆書)

○大東京百観音霊場25番

■天瑞山 観福寺 明王院

台東区谷中5-4-2

真言宗豊山派 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所57番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場5番、江戸八十八ヶ所霊場 57番

■初音山 東漸寺 観智院

台東区谷中5-2-4

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所63番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場6番、江戸八十八ヶ所霊場64番

■長谷山 元興寺 加納院

台東区谷中5-8-5

新義真言宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所64番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場4番、江戸八十八ヶ所霊場63番

■蓮葉山 妙智院 観音寺

台東区谷中5-8-28

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所42番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場32番、東方三十三観音霊場13番、江戸八十八ヶ所霊場42番

■大道山 長安寺

台東区谷中5-2-22

臨済宗妙心寺派 御本尊:千手観世音菩薩

・朱印尊格:大悲殿 上野王子駒込辺三十三観音霊場22番印判 直書(筆書)

○谷中七福神(寿老人)、東方三十三観音霊場14番

■無量山 功徳林寺

台東区谷中7-6-9

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:無量壽 札番:なし 書置(筆書)

・朱印尊格:笠森稲荷 札番:なし 書置(筆書)

■護国山 尊重院 天王寺

台東区谷中7-14-8

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:毘沙門天 札番:なし 直書(筆書)

○谷中七福神(毘沙門天)、上野王子駒込辺三十三観音霊場9番

■谷中の曹洞宗寺院

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

※ この記事に関係する画像は、これから貼り込んでいきます。

【 BGM 】

Sakura to Kotori - はな

rain stops, good bye - 狛茉璃奈

罪の名前 - ゆめこ

これは凄い!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 深谷花園温泉 「花湯の森」

深谷花園温泉 「花湯の森」

深谷花園温泉 「花湯の森」住 所 :埼玉県深谷市人見薬師堂888

電 話 :048-551-1126

時 間 :10:00~23:00(土日祝 ~24:00) / 原則無休

料 金 :1,150円(土日祝 1,350円)・12歳(小学生)以下入館不可

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (ぽかなび.jp)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

埼玉県深谷市に2007年4月25日にオープンした日帰り温泉施設で、2007年11月に入っていますが、うかつにもメモをなくしてしまい未レポとなっていました。

2015年7月に再訪し、その後3回ほど入っているので最近の状況をレポしてみます。

場所はかなりわかりにくいので、末尾の地図をご参照ください。

関越・花園ICからR140経由でさほど距離はないものの、迷うとやっかいです。素直にナビに従った方がいいかと・・・。

【写真 上(左)】 周囲の景色

【写真 下(右)】 門番

埼北らしいのどかな農村風景のなか、忽然とあらわれる温泉リゾート。となりは同一経営のショートコースのゴルフ場です。

同一経営の「ホテル 花湯の森」も同じ敷地内かと思いきや、こちらは車で7分ほどと離れています。(宿泊者に無料入浴券サービス)

駐車場は160台とたっぷりですが、施設前のPはたいてい混雑気味です。

Pよこに泉源らしきものがあるも、それかどうかは確信もてず。

【写真 上(左)】 駐車場入口

【写真 下(右)】 泉源施設?

【写真 上(左)】 昼のエントランス

【写真 下(右)】 エントランスサイン

エントランスの門構えからして、すでにそのあたりのスパ銭とは一線を画しています。

ここのコンセプトは”豪農”かと思われるほど、それっぽい雰囲気にあふれています。

木々に囲まれ緩いカーブを描く玄関へのアプローチは、料亭か老舗旅館を彷彿とさせるものがあります。玄関前には立派な足湯「観音足湯」も。

【写真 上(左)】 紅葉&外観

【写真 下(右)】 玄関へのアプローチ

【写真 上(左)】 立派な観音足湯

【写真 下(右)】 観音足湯

【写真 上(左)】 観音足湯の湯口

【写真 下(右)】 析出がでています

玄関まわりもゆったりとしたスペースどりで、大ぶりの花瓶に草花が生けられて、ワンランク上の雰囲気。館内着・レンタルタオルセットは料金内です。

【写真 上(左)】 凝った扁額風サイン

【写真 下(右)】 玄関

フロント右手は軽食コーナ「麺やさくら」、最近知名度が上がってきている「深谷煮ぼうとう」が楽しめます。

フロント左手の廊下左右に各施設が配置され、突き当たりが浴場です。

フロントから廊下まわりのスペースどりが施設グレードのわりにやや狭めかな。

【写真 上(左)】 玄関まわり-1

【写真 下(右)】 玄関まわり-2

全体に(豪農の)古民家和風仕上げで、暖色系の照明を効果的に配した落ちついた環境設定。

ここは地元の不動産業「フジケンホーム」系列で、なんとなく「(オーナー?の)好みで採算度外視で雰囲気追求してみました」的イメージがあります。

ここは小学生以下入館不可なので、客層も落ちついています。

【写真 上(左)】 「野の花」の意匠-1

【写真 下(右)】 「野の花」の意匠-2

廊下フロント側から左手に60畳敷の大広間「山法師」、本、雑誌、新聞、碁盤、お茶や水が用意されるなど、長時間滞在型のアメニティとなっています。

廊下をはさんだ右手に地元食材を採り上げる和風飲食「野の花」。

魚料理も充実し、この日は築地直送の丸もののマグロが捌かれて、エントランス前に展示されていました。

雰囲気は抜群ですが、メニューに当たり外れがあるので、コスパを求めるならば慎重な検討要か。

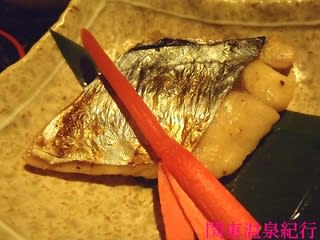

【写真 上(左)】 「野の花」の蕎麦

【写真 下(右)】 「野の花」の焼きもの

その他、簡易ベッドを備えたねころび処「花夢」、岩盤浴(料金内)、貸切個室風呂など。

ボディケア、足ツボ、あかすり、フェイシャル&ボディエステなどのヒーリング系施設も充実していて、さすがに「温泉リゾート」を標榜するだけのことはあります。

ただ、ねころび処「花夢」のスペースどりはスパ銭並で、もうすこし余裕がほしいところ。(長時間滞在の温泉リゾート系施設ではねころび処はとっても大切。)

浴場寄りの廊下左手は和風庭園に面した縁側で、お休み処「花風月」と名付けられ、デッキが並べられていて和めます。(館内禁煙、ここのみ喫煙可か? 雰囲気いいのにタバコの臭いがただよっているのは辟易。)

廊下突き当たり手前左が男湯、おくが女湯。

オープン時は男湯・女湯ともほぼシンメトリの構成でしたが、その後女湯の露天ゾーンにに「美肌のための別館『椿』」が増設されたようで、現況、女性の方がコスパがよくなっています。

さて、ようやく浴場です。

脱衣所は、洗面所やドライヤー処はセパレートされているもののさほど広くなく、プールタイプのスリムロッカーはややチープで混雑すると使い勝手が一気に悪くなります。

ハイレベルを謳う施設でも脱衣所は割りを喰いやすいところで、こういう例は意外に多いですが、とくに女性は脱衣所のつくりにうるさいので(すくなくともわたしの連れはそう)もう少し気をつかうべきでは・・・。

扉を抜けると、脱衣所とは打って変わった空間が広がります。

豪壮な木組みの天井は圧巻で、なかには直径80cmの大松の梁もあるそう。

なんとなく、富士急ハイランドの「ふじやま温泉」を思い起こしました。

内床も伊豆石的な石材(十和田石らしい)で、浴場の上質感を高めています。

窓の広いあかるい内湯で、露天の全容が見渡せます。

ただ、いまいち気になるのはあまりに開放的なこと。日本人は風呂好き、露天好きとはいっても、やはり無防備のはだかではどこかに目隠しがほしいもの。

本当に居心地のよい浴場は、このような細かな部分に気が遣われていたりします。

露天のところどころに竹垣を置くなどすると、もっと居心地がよくなるような気も。

内湯は窓側に20人以上はいけるメイン浴槽(木枠十和田石敷)と、そのおくに寝湯×4で、おくの2つはジャグジー付。

寝湯と相対して水風呂(黒みかげ石枠十和田石敷3-4人)とサウナ。

セパレート型カラン10(少なすぎ)、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

週末はそこそこ混みますが、浴場は広いのでさほど混雑感はありません。

露天ゾーンは、内湯側左手に三波石を組み上げた豪勢な大露天(東屋付小石敷15人以上)。

右手は内湯側から「ねころびの湯」×5(麦飯石使用)と並んで「檜風呂」(6-7人)を配置、この2槽とも屋根付きです。

檜風呂はややぬるめで、壁面に「高濃度炭酸泉」と掲出があるものの、私には炭酸は感じられず。

この炭酸泉はおそらく井水使用だと思いますが、循環仕様で鮮度は感じられませんでした。

「檜風呂」の先の低地には広い池を配しています。木々に囲まれた池のたたずまいは大名庭園を思わせるほどの風情を湛え、この露天の真骨頂はこの池にあるといっても過言ではないかと。

ひと言でいうと「絵になる露天」で、紅葉の時季などライトアップされて見事な景観が楽しめます。

この池の左手のもっとも奥まったところに陶製の壺湯が4つ。ここも屋根付きで、側壁の丸窓や四つ目垣など、芸の細かな和の意匠が雰囲気を醸し出しています。

内湯の左横も露天ゾーンで、外側に豪壮な岩組の枯山水。その前にはデッキも置かれています。

本館寄り、サウナの横にはあかすり処を配置しています。

さてさてようやく湯づかいです。

確実に温泉使用と思われるのは、内湯メイン浴槽と露天メイン浴槽です。

内湯メイン浴槽は、木の湯口からやや熱めのお湯の投入+熱湯側面注入で上面排湯口への排湯。オーバーフローはありません。

露天メイン浴槽は黒褐色に変色した岩組から突き出た筒からやや熱湯の投入+熱湯側面注入で上面排湯口への排湯。こちらもオーバーフローはありません。

内湯・露天ともにほぼ適温で、無色透明で浮遊物はなし。

露天より内湯の方が塩味を感じますが、成分なりの塩味は感じられず、かなりの加水があるかと思います。

また、露天では明瞭な消毒臭を感じ、内湯でも露天ほどではないもののカルキ気を感じます。

このくらいの濃度の食塩泉で塩素系消毒をかけると、湯口まわりが黒変することが多いですが、ここもそんな感じでした。

お湯は内湯の方がよく、それなりの温まりはあるものの、温泉らしい雑味は感じられず物足りなさを感じます。逆にいうと完璧に調製されたお湯だと思います。

ツルすべの湯ざわりを感じるのは、希釈に井水をつかっていて、その井水由来のものではなないかと・・・。

ここは温泉よりも、井水の浴槽がいいです。

確実に井水使用は露天の壺湯4つと内湯の水風呂。

陶器製の壺湯はおくから円形、楕円、楕円、円形という配置で、おくの2つは熱め、手前2つはぬるめでした。お湯はあきらかにぬるめの方がよく、とくに一番手前の円形浴槽のお湯はかなりのレベルだと思います。

水風呂もかけ流し量が多く、鮮度感があるので入っていて気持ちがいいです。

とろみを帯びた湯ざわりやわらかなお湯で、明瞭なツル(ヌル)すべを感じます。入っていて和むお湯です。

2007年に入ったときは、この壺風呂はさほどお湯がいい印象がなかったので、その後湯づかいを改善したのかも。

※2016/12の入湯時点では、一番手前の円形浴槽のお湯も加温が効いていまいちでした。ときおり湯づかいを変えるのか?

浴後は肌がつるつるになり、爽快感も出て、この井水の素性のよさが感じられました。

この井水は「薬師の霊泉」といい、花湯の森敷地・人見薬師堂内の深層井戸水とのこと。

館内掲示によるとpH=8.2、重炭酸そうだ300mg/kg、メタけい酸38mg/kg。

重炭酸そうだは340mg/kg、メタけい酸は50mg/kgで温泉規定に乗りますから、温泉に近い泉質といえるでしょう。

(なお、重炭酸そうだ340mg/kgの規定に乗るには、イオンベースではNa^+=93.06mg/kg、HCO_3^-=246.94mg/kg以上の含有がそれぞれ必要です。)

ちなみに2007年入湯時に掲出されていた水質検査結果のデータは下記のとおり。

〔 名称:薬師の霊泉 〕 <H19.1.29分析>

泉質なし 17.6℃、pH・湧出量不明、成分総計=不明

Mg^2+=6.9mg/l、Ca^2+=22

HCO_3^-=260、CO_3^2-=0.6

メタけい酸=38、メタほう酸=0.9、遊離炭酸=0.9、重炭酸そうだ=270

温泉槽はどうにも面白くなかったので、後半はほとんど壺湯と水風呂の往復となりました。(2015/07入湯時)

それにしても、温泉槽の湯づかいはもう少しなんとかならないのかな。

おそらく湯量が少ないのだと思いますが(ぽかなび.jpには「毎分31.2L」とある)、たとえばあまり入っていない寝湯を2つほどつぶして源泉槽にすれば、それだけでこの浴場の価値は格段に上がると思います。

箱根の人気施設「天山」は、須雲川の自然をいかした瀟洒な施設のできもさることながら、ベースとなっているのはそのお湯のよさです。

花湯の森も施設のできや雰囲気的にはかなりのレベルに達しているので、やはりもうすこし湯づかいに気をつかってほしいところ。

成分総計=7.025g/kgの等張性に近い食塩泉は、食塩泉の醍醐味がもっとも味わえる濃度です。

源泉の力を活かせれば、「西の天山、東の花湯」の評価を得られる可能性もあるのでは?

※2016年の春頃から、内湯の温泉濃度が上がっているような感じがします。温まり感もそれなりに感じるようにはなりました。それでも成分総計=7.025g/kgからするとまだまだもの足りないですが・・・。

〔 源泉名:薬師の湯 〕 <H18.4.21分析>

Na-塩化物泉 26.5℃、pH=7.7、湧出量不明(2,000m掘削揚湯)、成分総計=7.025g/kg

Na^+=2300mg/kg (93.22mval%)、Fe^2+=4.8

Cl^-=3320 (93.65)、HCO_3^-=896 (14.68)、Br^-=14

陽イオン計=2479.01 (107.31mval)、陰イオン計=4237.33 (108.66mval)、メタけい酸=122、メタほう酸=139、遊離炭酸=48

<温泉利用掲示>(2007年)

加水:あり 加温:あり 衛生管理のため循環ろ過と掛け流しを併用 衛生管理のため次亜塩素酸を使用

E139.16.26.898N36.9.22.071

〔 2017/01/09UP (2007/11・2015/07以降数回入湯) 〕

■ブランドグルメ

〔 深谷ねぎ 〕

白ねぎ(根深ねぎ)の代表的な産地、深谷。

とくに国道17号の北側、利根川と小山川に囲まれた新戒、中瀬地区などは、かつて利根川の氾濫で土地が深く肥え、白ねぎの栽培適地として知られています。

また、白ねぎは冬の寒さが甘味を引き出すといわれ、利根川沿いに赤城颪が吹き下ろす深谷の冬ねぎは甘味ときめ細やかな繊維を兼ね備え、その食味には定評があります。

■御朱印

上杉氏が深谷城を築き、江戸時代には中山道の宿場(深谷宿)として発展した深谷には多くの寺院があります。多彩な霊場札所があり、複数の札所を兼務するお寺も多いので、御朱印収集的にはテクニカルなエリアです。

深谷には七福神巡りがあり、秋の七草寺巡りと掛け合わせて、おそらく通年御朱印対応されています。

そのなかで毘沙門天、七草はクズを受け持つお寺です。

ここは深谷ではめずらしく、七福神のみの単一札所となっています。

【瑠璃山 薬師寺 正傳院】

深谷市高島161 高野山真言宗 御本尊:薬師如来 札所本尊:毘沙門天

小野篁公のお作とも伝わる薬師如来を御本尊とする密寺。

深谷七福神は市も力を入れているらしく、どちらも対応は親切です。

御本尊、薬師如来の御朱印はたしか授与されていないと思います。(七福神のお寺では御本尊の御朱印をいただけないかお尋ねすることにしている。)

札所本尊の毘沙門天の揮毫、中央に御宝印?、左下に院号と寺印、深谷七福神の札所を示すものはありません。

せっかくなので、3つの霊場札所を兼ねるテクニカル^^; なお寺もご紹介します。

【深谷山 光明院 瑠璃光寺】

深谷市稲荷町北9-25 天台宗 御本尊:釈迦如来 札所本尊:薬師如来・大日如来・大黒天

平安年間、慈覚大師円仁創建と伝えられる古刹。深谷城主上杉氏の崇拝が篤かったとされ、薬師堂に祀られる秘仏、寅薬師は有名です。

関東九十一薬師霊場第39番、武蔵国十三佛霊場第12番、深谷七福神の3つの霊場の重複札所となっています。

1.関東九十一薬師霊場第39番の御朱印

中央に札所本尊、薬師尊の印判と御宝印、左下に山号寺号と寺印。右上には関東九十一薬師霊場第39番の札所印が捺されています。

2.武蔵国十三佛霊場第12番の御朱印

中央に札所本尊、大日如来の印判と御宝印、左下に山号寺号と寺印。右上には武蔵国十三佛霊場第12番の札所印が捺されています。

3.深谷七福神(大黒天)の御朱印

中央に札所本尊、大黒天の印判と御影の印、左下に山号寺号と寺印。右上には深谷七福神・七草寺第1番の札所印が捺されています。

【 BGM 】

トモシビ - Suara

できない私が、くり返す。「Re:Call」 - 霜月はるか

なないろの朝 - くゆり

これは難しい! BGMにならんか?(笑)

※まだ写真があるのですが、整理がついていないので後日UPします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 沼田岡谷温泉 「かねまんやすらぎセンター」

あけましておめでとうございます。

今年もスローペースながら、UPをつづけていきたいと思います。

久しぶりの温泉レポです。

沼田岡谷温泉 「かねまんやすらぎセンター」

沼田岡谷温泉 「かねまんやすらぎセンター」

住 所 :群馬県沼田市岡谷町1677-1

電 話 :0278-24-5956

時 間 :11:00~21:00 毎月1・15日定休

料 金 :600円(2時間)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (ぐるたび)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (奥利根湯けむり街道Web)

■ 紹介ページ (湯まっぷ(求人ジャーナル社))

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

おかやおんせん? かねまん?? たいていの方は?マークがついてしまうと思われるこの温泉は、群馬県沼田市の郊外にひっそりとあります。

ふつうに通りかかるような立地ではなく、入湯は遅れに遅れて2010年となりました。そこからまたしてもレポをさぼっていたので、ぜんぜん最新情報ではありません。

記録的な意味あいでお読みくださりませ。

沼田は城が築かれただけあって地勢が複雑で、利根川本流、片品川、薄根川の3つの川にかこまれた台地上にあります。

北側の薄根川に向け下っていった岡谷橋のたもとにこのお湯はあります。

アプローチは玉原高原に向かう県道266号上発地材木町線沿いですが、沼田ICからだと岡谷橋はショートカットして通らないので、観光客にとっては隠れ湯的な立地となります。

【写真 上(左)】 手づくり感あふれる案内サイン

【写真 下(右)】 サイン

敷地手前に看板はありますが、白壁の民家風の母屋には目立つ看板がかけられていないので、一見ではそれとわかりません。

温泉施設というよりは、併設している釣り堀の方が目立っています。

周囲の風景にとけこんだ衒いのないたたずまいは、なんとなくいわきあたりの鉱泉に似たものがあります。

【写真 上(左)】 釣り堀

【写真 下(右)】 入口

沼田周辺には日帰り温泉がいくつかあるので、わざわざここを狙っていく外来者はそうとうな好き者といえそう。

ただし日帰り対応は手慣れていたので、それなりに地元の利用客はいそうな感じです。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 浴場からの眺め

廊下のおく、手前が男湯、おくが女湯。こぢんまりとした浴室に、白タイル貼2人ほどのちいさな浴槽がひとつ。

窓はわりに大きく、開けると薄根川越しに玉原方面の展望があり、狭いながら閉塞感はありません。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 湯口とカラン

みかげ石の湯口からお湯を投入。これはだんだん熱くなっていったので、加温をつよめてくれたのかもしれません。

この湯口には「循環泉のため飲めません」との表示。

べつに壁から突き出たカランがあり、冷たい水が出ます。こちらには「源泉 飲めます」との表示。(湯口の上にはコップがおいてありました)

カランを回しきるとかなりの量の源泉が出ます。

【写真 上(左)】 源泉カラン

【写真 下(右)】 源泉カランを入れながらの入湯

かなり奮発して加温してくれたので、源泉を入れながらの湯浴みが楽しめました。(温泉マニアとみられたかも知れぬ。)

なぜか槽内吸湯は確認できませんでしたが、オーバーフローはなかったのでどこかで槽内排湯しているかと。

3.8L/minと湧出量は多くはないものの、浴槽は小さくテクニカルな湯づかいもあって、お湯の鮮度感は悪くありませんでした。

カラン2、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

土曜13時で独占。

【写真 上(左)】 洗い場

【写真 下(右)】 湯色

ほぼ適温のお湯は、透明度50cmほどの緑茶色のうすにごりで、茶色のこまかな浮遊物がただよいます。

色味的には金気含みのイメージですが金気味臭はさほど感じず、むしろ苦っぽいような漢方薬的な湯の香とよわい芒硝味を感じます。

きしきし(ぎしぎし)が強そうな感じですが、意外にも明瞭なツルすべを感じます。

よわいとろみをまじえ肌に染みてくるようないかにも効きそうな湯ざわりは、予想外にインパクトのあるもの。

味臭もあいまって、これまたいわきあたりの鉱泉に近いものを感じました。

効能を実感できるようなこの手のお湯は固定客がつきやすいので、地味なお湯ながら地道に営業をつづけているのかも。

北毛ではめずらしい感じのお湯で、温泉マニアが湯めぐりのさなかにアクセントをつけるには最適かもしれません。

〔 源泉名:沼田岡谷温泉 天然イオンの湯 〕 <H17.12.16分析>

規定泉(メタけい酸)(Ca・Mg・Na-HCO3・SO4型) 13.2℃、pH=7.2、3.8L/min自然湧出、成分総計=0.26g/kg

Na^+=11.1mg/kg (22.03mval%)、Mg^2+=7.50 (28.09)、Ca^2+=18.0 (40.93)、Fe^2+=3.01

Cl^-=2.8、SO_4^2-=28.4 (26.88)、HCO_3^-=93.2 (69.28)

陽イオン計=42.9 (2.20mval)、陰イオン計=124 (2.20mval)、メタけい酸=83.7

<古い分析書 分析年月日不明>

規定泉(メタけい酸) 15℃、pH=7.25、7L/min自然湧出、蒸発残留物=0.1869g/kg

Na^+=11.2mg/kg、Mg^2+=6.84、Ca^2+=16.4、Fe^2+=8.00

Cl^-=7.4、SO_4^2-=27.0、HCO_3^-=73.7

メタけい酸=73.7

■ブランドグルメ

〔 沼田のだんご汁 〕

小麦粉を練って丸めただんごをダイコン、人参など地元産の野菜と一緒に煮込む沼田の郷土料理で、ここ数年でご当地グルメ的な人気が上がってきています。

味つけはお店によって多彩。だんごのもちもちとした食感が特長で、小麦文化圏、群馬らしいレシピといえましょう。

■御朱印

沼田は古い城下町で由緒ある寺院がたくさんあります。

今年は酉年なので、不動尊霊場の札所をご紹介します。

【海王山 善福寺 金剛院】

沼田市坊新田町1108 天台宗 御本尊:阿弥陀如来・不動明王

名族、沼田氏ゆかりの古刹で、比叡山延暦寺の直末寺院ながら成田山新勝寺より不動明王を勧請し、沼田成田不動尊として親しまれています。また、「寄席のお寺」としても有名なようです。

北関東三十六不動尊霊場第二番札所で、快く揮毫の御朱印を授与いただきました。

札所本尊の成田不動尊の揮毫、中央に御宝印、左下に院号と寺印、そして右上には北関東三十六不動尊霊場第二番札所の札所印が捺されています。

※現在、HDD不調につきお寺の写真が取り出せません(泣)

〔 2017/01/08UP (2010/01入湯)) 〕

E139.3.57.250N36.39.23.340

【 BGM 】

今年もスローペースながら、UPをつづけていきたいと思います。

久しぶりの温泉レポです。

沼田岡谷温泉 「かねまんやすらぎセンター」

沼田岡谷温泉 「かねまんやすらぎセンター」住 所 :群馬県沼田市岡谷町1677-1

電 話 :0278-24-5956

時 間 :11:00~21:00 毎月1・15日定休

料 金 :600円(2時間)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

■ 紹介ページ (ぐるたび)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (奥利根湯けむり街道Web)

■ 紹介ページ (湯まっぷ(求人ジャーナル社))

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

おかやおんせん? かねまん?? たいていの方は?マークがついてしまうと思われるこの温泉は、群馬県沼田市の郊外にひっそりとあります。

ふつうに通りかかるような立地ではなく、入湯は遅れに遅れて2010年となりました。そこからまたしてもレポをさぼっていたので、ぜんぜん最新情報ではありません。

記録的な意味あいでお読みくださりませ。

沼田は城が築かれただけあって地勢が複雑で、利根川本流、片品川、薄根川の3つの川にかこまれた台地上にあります。

北側の薄根川に向け下っていった岡谷橋のたもとにこのお湯はあります。

アプローチは玉原高原に向かう県道266号上発地材木町線沿いですが、沼田ICからだと岡谷橋はショートカットして通らないので、観光客にとっては隠れ湯的な立地となります。

【写真 上(左)】 手づくり感あふれる案内サイン

【写真 下(右)】 サイン

敷地手前に看板はありますが、白壁の民家風の母屋には目立つ看板がかけられていないので、一見ではそれとわかりません。

温泉施設というよりは、併設している釣り堀の方が目立っています。

周囲の風景にとけこんだ衒いのないたたずまいは、なんとなくいわきあたりの鉱泉に似たものがあります。

【写真 上(左)】 釣り堀

【写真 下(右)】 入口

沼田周辺には日帰り温泉がいくつかあるので、わざわざここを狙っていく外来者はそうとうな好き者といえそう。

ただし日帰り対応は手慣れていたので、それなりに地元の利用客はいそうな感じです。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 浴場からの眺め

廊下のおく、手前が男湯、おくが女湯。こぢんまりとした浴室に、白タイル貼2人ほどのちいさな浴槽がひとつ。

窓はわりに大きく、開けると薄根川越しに玉原方面の展望があり、狭いながら閉塞感はありません。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 湯口とカラン

みかげ石の湯口からお湯を投入。これはだんだん熱くなっていったので、加温をつよめてくれたのかもしれません。

この湯口には「循環泉のため飲めません」との表示。

べつに壁から突き出たカランがあり、冷たい水が出ます。こちらには「源泉 飲めます」との表示。(湯口の上にはコップがおいてありました)

カランを回しきるとかなりの量の源泉が出ます。

【写真 上(左)】 源泉カラン

【写真 下(右)】 源泉カランを入れながらの入湯

かなり奮発して加温してくれたので、源泉を入れながらの湯浴みが楽しめました。(温泉マニアとみられたかも知れぬ。)

なぜか槽内吸湯は確認できませんでしたが、オーバーフローはなかったのでどこかで槽内排湯しているかと。

3.8L/minと湧出量は多くはないものの、浴槽は小さくテクニカルな湯づかいもあって、お湯の鮮度感は悪くありませんでした。

カラン2、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

土曜13時で独占。

【写真 上(左)】 洗い場

【写真 下(右)】 湯色

ほぼ適温のお湯は、透明度50cmほどの緑茶色のうすにごりで、茶色のこまかな浮遊物がただよいます。

色味的には金気含みのイメージですが金気味臭はさほど感じず、むしろ苦っぽいような漢方薬的な湯の香とよわい芒硝味を感じます。

きしきし(ぎしぎし)が強そうな感じですが、意外にも明瞭なツルすべを感じます。

よわいとろみをまじえ肌に染みてくるようないかにも効きそうな湯ざわりは、予想外にインパクトのあるもの。

味臭もあいまって、これまたいわきあたりの鉱泉に近いものを感じました。

効能を実感できるようなこの手のお湯は固定客がつきやすいので、地味なお湯ながら地道に営業をつづけているのかも。

北毛ではめずらしい感じのお湯で、温泉マニアが湯めぐりのさなかにアクセントをつけるには最適かもしれません。

〔 源泉名:沼田岡谷温泉 天然イオンの湯 〕 <H17.12.16分析>

規定泉(メタけい酸)(Ca・Mg・Na-HCO3・SO4型) 13.2℃、pH=7.2、3.8L/min自然湧出、成分総計=0.26g/kg

Na^+=11.1mg/kg (22.03mval%)、Mg^2+=7.50 (28.09)、Ca^2+=18.0 (40.93)、Fe^2+=3.01

Cl^-=2.8、SO_4^2-=28.4 (26.88)、HCO_3^-=93.2 (69.28)

陽イオン計=42.9 (2.20mval)、陰イオン計=124 (2.20mval)、メタけい酸=83.7

<古い分析書 分析年月日不明>

規定泉(メタけい酸) 15℃、pH=7.25、7L/min自然湧出、蒸発残留物=0.1869g/kg

Na^+=11.2mg/kg、Mg^2+=6.84、Ca^2+=16.4、Fe^2+=8.00

Cl^-=7.4、SO_4^2-=27.0、HCO_3^-=73.7

メタけい酸=73.7

■ブランドグルメ

〔 沼田のだんご汁 〕

小麦粉を練って丸めただんごをダイコン、人参など地元産の野菜と一緒に煮込む沼田の郷土料理で、ここ数年でご当地グルメ的な人気が上がってきています。

味つけはお店によって多彩。だんごのもちもちとした食感が特長で、小麦文化圏、群馬らしいレシピといえましょう。

■御朱印

沼田は古い城下町で由緒ある寺院がたくさんあります。

今年は酉年なので、不動尊霊場の札所をご紹介します。

【海王山 善福寺 金剛院】

沼田市坊新田町1108 天台宗 御本尊:阿弥陀如来・不動明王

名族、沼田氏ゆかりの古刹で、比叡山延暦寺の直末寺院ながら成田山新勝寺より不動明王を勧請し、沼田成田不動尊として親しまれています。また、「寄席のお寺」としても有名なようです。

北関東三十六不動尊霊場第二番札所で、快く揮毫の御朱印を授与いただきました。

札所本尊の成田不動尊の揮毫、中央に御宝印、左下に院号と寺印、そして右上には北関東三十六不動尊霊場第二番札所の札所印が捺されています。

※現在、HDD不調につきお寺の写真が取り出せません(泣)

〔 2017/01/08UP (2010/01入湯)) 〕

E139.3.57.250N36.39.23.340

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )