関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

えきから時刻表

ぐるなびが運営していたえきから時刻表が昨日(3/29)で終了してしまいました。(終了の事前情報、知らんかった。)

電車で移動するときは、ほぼこれに頼り切っていたので大ショック!

駅時刻表と列車時刻表を縦横に連結させ、JRも私鉄も同じプラットフォームで見られて、使いやすいことこのうえないサイトだっただけに残念無念。

やっぱり無料であの膨大なデータを捌くのは無理があったのかな?

サービス終了を伝える「YAHOOニュース」 ← えきから時刻表のすごさをよく分析しています。

これからどうしよ~

乗換検索的なものは使い勝手が違うし、「有料サイトでも『えきから時刻表』を超えるものはない」、という意見多数のよう。

乗り換え毎にフォーマットのちがう各線の時刻表引っ張り出すなんて、気が狂いそうだぁぁ

個人的には月数百円払っても使いたいレベル。

(と、なくなってみて初めてそう思う。本当にいいコンテンツってこういうパターンだな・・・)

公共性高い内容だと思うし、どこぞから補助金出すとか・・・。

大手企業がスポンサーになって復活させたら、ハンパなCI活動よりよほど好感度上がるかもよ。

「ありがとう、えきから時刻表」

とはまだいいたくない未練感。

I Will Always Come Back To You - First Call

電車で移動するときは、ほぼこれに頼り切っていたので大ショック!

駅時刻表と列車時刻表を縦横に連結させ、JRも私鉄も同じプラットフォームで見られて、使いやすいことこのうえないサイトだっただけに残念無念。

やっぱり無料であの膨大なデータを捌くのは無理があったのかな?

サービス終了を伝える「YAHOOニュース」 ← えきから時刻表のすごさをよく分析しています。

これからどうしよ~

乗換検索的なものは使い勝手が違うし、「有料サイトでも『えきから時刻表』を超えるものはない」、という意見多数のよう。

乗り換え毎にフォーマットのちがう各線の時刻表引っ張り出すなんて、気が狂いそうだぁぁ

個人的には月数百円払っても使いたいレベル。

(と、なくなってみて初めてそう思う。本当にいいコンテンツってこういうパターンだな・・・)

公共性高い内容だと思うし、どこぞから補助金出すとか・・・。

大手企業がスポンサーになって復活させたら、ハンパなCI活動よりよほど好感度上がるかもよ。

「ありがとう、えきから時刻表」

とはまだいいたくない未練感。

I Will Always Come Back To You - First Call

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

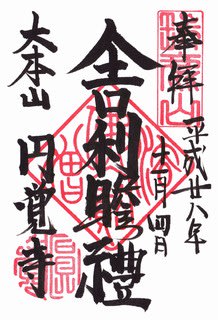

■ 円覚寺の御朱印(25種)

鎌倉を代表する名刹、円覚寺(えんがくじ)は、正式には瑞鹿山 圓覚興聖禅寺と号します。

臨済宗円覚寺派の大本山で、鎌倉五山第二位の寺格を有します。

御本尊は寶冠釈迦如来、開基は北条時宗公、開山は無学祖元とされています。

鎌倉の大寺だけに複数の霊場の札所を兼ね、しかも期間限定御朱印もあるため、御朱印授与情報はWeb上でも錯綜していますが、ほぼほぼ拝受できた感じもあるので整理してご紹介します。

なお、山内仏閣等のご紹介については、すばらしいWeb記事がたくさんあるので、ここでは御朱印関係に絞ってのご紹介とします。

■公式Webの境内案内

【 円覚寺百観音霊場 】

臨済宗円覚寺派寺院の観音様を巡る霊場です。

初番発願寺は円覚寺、結願所は円覚寺境内の百観音となっています。

札所リスト(「旅人の記憶」様)

霊場創設は平成15年秋とみられます。

「(前略)私共、大本山円覚寺にも方丈前に石仏の百観音がありますが、あまり一般には知られておりません。そこで本山の参拝と共に、派内寺院の交流や檀信徒の布教伝導を目的とした、本派独自の観音霊場を発願いたしました。」(専用納経帳前文より)

「百観音霊場」となっていますが、実際の札所数は56で、56番から99番までは札所設定がなく、55番のつぎの100番で結願となります。

札所は神奈川県内のみならず、西伊豆から新潟、福島に及び、結願までの道のりはなかなか困難です。

百観音なのに100の札所がないことついては、何人かのご住職から理由を伺いましたが、ここでは触れません。

札所のうち、第2番~第5番は円覚寺境内の塔頭寺院となります。

内3つはこの霊場のみの札所なので、円覚寺の御朱印をコンプリートするには円覚寺百観音霊場を避けて通ることはできません。

初番発願寺は円覚寺で、こちらでは御朱印帳に授与いただくことはできません。

(専用納経帳にのみ授与との由。Web上では御朱印帳への拝受情報もありますが、わたしがお尋ねしたとき(2回)はいずれもそのようなご案内でした。)

専用納経帳は、授与所隣の頒布所で頒布されています。(平成31年3月上旬現在)

初版平成15年で版を重ねた感じもないので、残数はおそらく多くはなく、巡拝をめざす方は見かけたら即ゲットかと思います。(いくつかの札所寺院でも見かけています。)

円覚寺百観音霊場の御朱印は地方の札所では御朱印帳にいただけるケースも多いですが、円覚寺塔頭寺院では「専用納経帳にのみ授与」とされているところもあって、いずれにしてもこの専用納経帳の入手が第一歩かと思われます。

わたしの場合、連れと2名で参拝し「2名で巡拝させていただいておりますので、」という前置きのうえで、専用納経帳と御朱印帳2パターンの御朱印授与をお願いしています。

1名で2パターン拝受は、お寺さんによってはむずかしいかもしれません。

この観音霊場札所の寺院の多くは寺院御本尊が観世音菩薩ですが(御本尊=札所本尊)、御本尊が観世音菩薩以外の場合、御本尊の御朱印をいただけるケースは少ないと思います。

この霊場の札所は他霊場との重複も少ないので、ここは欲張らずに観音様の巡拝に徹するべきでしょうか。

御朱印については、はっきりと「円覚寺百観音霊場」巡拝者で、参拝を終えたことを告げて授与をお願いすれば、特段の問題なく拝受できるかと思います。(ただし、下記のとおり読経は必要かもしれません。また、ご住職がご不在・ご多忙のこともあるので出直し参拝の可能性は高いです。)

------------------------------

たいていの円覚寺御朱印情報では、通常御朱印の授与所は

1.総門横御朱印受付所

2.塔頭 佛日庵

3.弁天堂

の3ヶ所とされていますが、実際にはこれに黄梅院(百観音霊場第2番)、續燈庵(百観音霊場第3番)、壽徳庵(百観音霊場第5番)、龍隠庵(百観音霊場第6番)、雲頂庵(東国花の寺百ヶ寺霊場第100番)の5ヶ所が加わった計8ヶ所を確認しています。

なお、上記塔頭寺院のいくつかは山門手前、もしくは庫裡入口に「境内の拝観不可」「寺用以外の立ち入りはご遠慮ください」的な掲示がされています。

ただし、霊場巡拝者は例外で、入場しても咎められることはありません。

(拝観と巡拝(奉拝)、拝観客と信徒は異なるのですね。日本語はむずかしい(笑))

【写真 上(左)】 壽徳庵の立ち入り制限看板

【写真 下(右)】 雲頂庵の立ち入り制限看板

でも、それなりの度胸はいるかも・・・。

また、一般観光客をシャットアウトしているため境内はすこぶる静かなので、読経の声が庫裡に流れていく感じがあります。

なので、せめて延命十句観音経と御真言(百観音霊場の場合)くらいはあげたいところかも?

ちなみに、円覚寺百観音霊場専用納経帳に記載されている教典は、般若心経、大慈大悲観世音菩薩和讃、延命十句観音経、四弘誓願文、普回向です。

それでは、総門横御朱印受付所の御朱印から巡にご紹介していきます。

なお、御朱印の種類・内容は、寺社様のご事情により適宜変更となる可能性があります。

■通常御朱印

A.総門横御朱印受付所

総門を抜け、拝観料を払った窓口の境内側にあります。たいてい混んでいて、参拝前に御朱印帳をお預けするかたちとなります。

そうなると、山内の他の授与所で御朱印帳書入れいただくことができなくなるので、円覚寺のオリジナル御朱印帳を購入してこれをお預けするか、御朱印帳を複数冊持参することになります。

こちらの御朱印帳は比較的紙質がよく、デザインも格調高いものです。

ただし、紙厚がやや薄く裏面に墨抜けする懸念があるので、わたしは片面使いとしました。

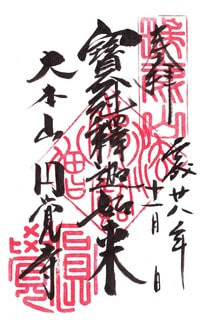

1.御本尊

仏殿(大光明寶殿)に御座す、丈六の釋迦如来像です。

中央に三寶印と「寶冠釋迦如来」の揮毫。右上に山号印、左下に大本山、寺号の揮毫と寺院印。

禅宗大本山御本尊の御朱印だけあって、さすがに品格ある筆致です。

本来、山号の揮毫が入る場所に「大本山」が揮毫されるため、山号が右上印判になっているかと思います。

霊場無申告、ないし「鎌倉五山」での申告でこの御朱印の授与になるかと思われます。

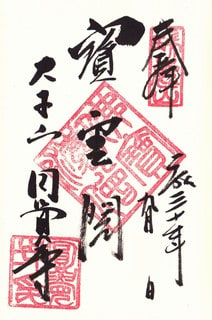

2.寶雲閣(山門)

一部のマニア?で、「円覚寺の裏メニュー」ともいわれる御朱印です。

円覚寺では尊格や霊場の申告をせずに御朱印をいただくと、通常は御本尊「寶冠釋迦如来」になるようですが、まれに「寶雲閣」の御朱印を授与されることがあるのだとか。

この御朱印を拝受したときの記憶がなぜか欠落しているのですが、わたしも連れも、複数御朱印授与の寺院では無申告でのお願いはしないので、おそらく「寶雲閣」か「山門」で申告をしたのだと思います。

中央に三寶印と「寶雲閣」の揮毫。右上に山号印、左下に大本山、寺号の揮毫と寺院印。

ちなみに、「寶雲閣」とは、山(三)門上の楼閣をあらわします。

すこしく話が逸れますが、御朱印には閣号や殿号が揮毫されることがよくあります。

その多くは、尊格の御座す堂宇をあらわすもので、閣(殿)号はそのまま尊格に結びつきます。

たとえば、無量寿(光)殿-阿弥陀如来、瑠璃殿-薬師如来、大悲殿(閣)-観世音菩薩、圓通閣(殿)-観世音菩薩、大光普照殿-十一面観世音菩薩、阿遮羅殿-不動明王、大雄殿-禅宗系の本堂(禅宗系寺院の御本尊は釈迦牟尼佛が多いので、間接的に釈迦牟尼佛をあらわす場合が多い)などです。

しかしこの「寶雲閣」は直接には尊格には結びつかず、比較的めずらしいケースかもしれません。

3.東国花の寺百ヶ寺霊場第103番

この霊場の御朱印は御本尊が尊格となる場合が多いのですが、こちらもやはり御本尊「寶冠釋迦如来」でした。

円覚寺はこの霊場では鎌倉第11番、通しでは第103番の結願所となりますが、この霊場については巡拝の意識があまりないので、淡々と御朱印をいただきました。なお、花種は「桜・ぼたん」です。

この霊場の御朱印は規定用紙書置授与も多いですが、御朱印帳書入をいただけました。

中央に三寶印と「寶冠釋迦如来」の揮毫。右上に札所印、左下に大本山、寺号の揮毫と寺院印。そして「大本山」の揮毫の上に山号印が捺されています。

4つの印判が捺された華々しい印象の御朱印となっています。

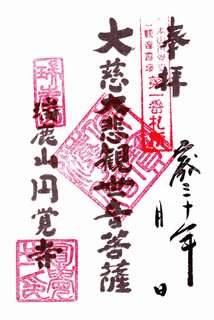

4.円覚寺百観音霊場初番

円覚寺(選仏場)は、上記のとおり円覚寺百観音霊場の初番(発願)札所です。

選仏場とは「坐禅(道)場」のことで、仏殿が再建されるまでは御本尊宝冠釈迦如来像が御座されていたそうです。

現在は薬師如来像と観音菩薩像が御座され、札所本尊は、向かって右手に御座す大悲大慈観世音菩薩です。

水月観音的な気品のあるお姿ですが、尊格詳細はよくわかりません。

霊場については上述したので、ここでは御朱印のご紹介のみです。

専用納経帳にて拝受しています。

中央に「大慈大悲観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に山号、寺号の揮毫印刷がデフォルトです。

こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左上に山号印、左下に寺院印をいただいて完成です。

円覚寺は、塔頭の佛日庵が鎌倉三十三観音霊場第33番の結願所になっていますが、円覚寺そのものは札所になっていません。

そんなこともあって、円覚寺の寺号でいただく観音様の御朱印は、なかなか感慨ぶかいものがあります。

5.円覚寺百観音霊場第100番(未拝受)

方丈前の石仏の百観音が第100番結願の尊格です。

この霊場はほぼ7割方巡拝済ですが、遠方の札所を残しているので結願はいましばらく先になりそうです。

なので、御朱印は未拝受です。

中央に「百観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に山号、寺号の揮毫印刷がデフォルトです。

こちらに、印判をいただくことになります。

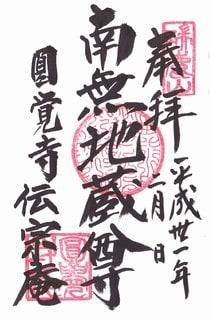

6.正續院(鎌倉二十四地蔵尊霊場第13番)

塔頭の正續院は、鎌倉二十四地蔵尊霊場第13番の札所(手引地蔵尊)ですが、通常非公開のため、御朱印は総門横御朱印受付所で授与されています。

宋から請来した仏舎利を納めるため、九代執権北条貞時が建立した祥勝院が前身の塔頭とされています。

塔頭ですが、「萬年山」という山号を有します。

舎利殿は国宝で、秋の一時期(11月前後/宝物風入)等に特別拝観できます。

特別拝観時には正續院内で限定御朱印も授与されますが、たしか、その授与所で地蔵尊霊場の御朱印を授けられていた記憶がないので、地蔵尊霊場の御朱印は常時総門横御朱印受付所での授与かと思われます。

なお、御本尊は文殊菩薩ですが、御本尊の御朱印は特別拝観時も授与されていません。

中央に三寶印と「南無地蔵尊」の揮毫。右上に札所印、左下に山号・院号(正續院)、大本山・寺号(円覚寺)の揮毫と寺院印。左上に山号印。

揮毫は山号+院号(正續院)・大本山+寺号(円覚寺)で、寺院印が円覚寺となっているところが見どころ(?)かと。

7、8.伝宗庵(鎌倉二十四地蔵尊霊場番外)

塔頭の伝宗庵は、第十一世南山士雲の塔所で、御本尊は地蔵菩薩(子安地蔵尊)です。

現在、境内には北鎌倉幼稚園が設置され、部外者が立ち入りできそうな雰囲気はありません。

現在、こちらの御本尊(札所本尊)の地蔵菩薩は、現在第18番寿福寺の地蔵菩薩とともに鎌倉国宝館に寄託されていますので、地蔵霊場結願のためには鎌倉国宝館に出向く必要があります。(遙拝という手もあるのかもしれませんが・・・。)

Web上では、こちらの御朱印を総門横御朱印受付所で拝受する際説明に苦労した、という記事が複数みつかりますが、わたしは専用納経帳で第23番まで集印した次の頁に「番外 伝宗庵様」という付箋をつけてお願いしたからか、別段問題なくいただけました。

ただし、混雑時に汎用の御朱印帳でお願いすると先様が混乱されるかもしれません。(第13番正續院と間違われたり、第14番の佛日庵を案内されるケースがあるらしい。番外まで参拝される方は少ないのかも・・・。)

----------------------------

先日、汎用御朱印帳にいただいてきました。

最初は第13番正續院と思われていた様でしたが、「伝宗庵様」と念押しするとご納得された様子で無事拝受できました。

「地蔵霊場 番外」のご認識は強くなく、「地蔵霊場」で申告すると第13番正續院となるおそれがあるので、ストレートに「伝宗庵」で申告した方がいいかもしれません。

いずれにしても、この御朱印は拝受者も多くなく、また取り違えもしやすいので、週末の混雑時は避けた方が無難かと思います。

ちなみに番外札所はもうひとつ明王院の「叶地蔵尊」があって、こちらも御朱印拝受可です。

またまた話が逸れますが、霊場のなかには「番外」「客番」「別格霊場」「掛所」などが設けられているケースがあって、御朱印を授与されている場合があります。

また、同番で複数の寺院がみつかることもあります。

資料によっては、これらの番外系札所がリストされていない場合もあるので、コンプリートをめざす向きは要注意です。

→御府内八十八箇所の例

専用納経帳と汎用御朱印帳で主印が違ったので2種に数えます。

【専用納経帳】

中央に三寶印(丸判)と「南無地蔵尊」の揮毫。右上に山号印(瑞鹿山)、左下に寺号庵号の揮毫と寺院印(円覚寺)が捺されています。

鎌倉二十四地蔵尊霊場にかかわるものは、印判、揮毫ともありません。

【御朱印帳】

中央に三寶印(角判)と「南無地蔵尊」の揮毫。右上に山号印(瑞鹿山)、左下に寺号庵号の揮毫と寺院印(円覚寺)が捺されています。

鎌倉二十四地蔵尊霊場にかかわるものは、印判、揮毫ともありません。

以上の8つが「総門横御朱印受付所」で一般参拝客が拝受できる御朱印かと思われます。

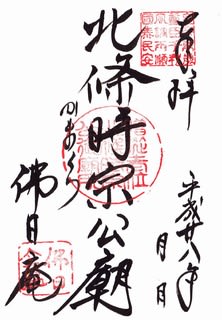

B.佛日庵

円覚寺開基の北条時宗公を祀る塔頭寺院です。

ここは別途に拝観料がかかりますが、複数の霊場の札所を兼ね、参拝者も多く、授与所の対応も親切で、おだやかに華やいだ雰囲気があります。

9.北条時宗公御廟

おそらく、霊場無申告だとこの御朱印になると思います。

尊格は、開基廟に御座す「北条時宗公像」です。

中央に御廟の丸印と「北条時宗公廟」の揮毫。(Web検索では「北条時宗公御廟」の御朱印もみつかりますが、いずれも日付の古いもので、現在は「北条時宗公廟」に統一されている模様。)

右上に捺されている「皇帝万歳 重臣千秋 風調雨順 国泰民安」の印は、弁天堂そばの鐘楼に鎮座する国宝の「洪鐘」(おおがね)の鐘銘(南宋から円覚寺に入られた僧、西澗子曇の銘とされる)由来のものと思われます。

左下には庵号の揮毫と寺院印が捺されています。

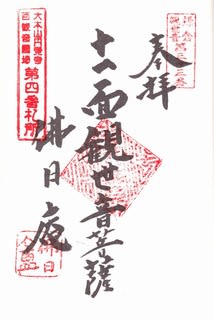

10、11.円覚寺百観音霊場第4番

札所本尊は、開基廟に御座す十一面観世音菩薩で、鎌倉三十三観音霊場と同一の札所本尊です。(本堂には観音様は御座されていません。)

【専用納経帳】

中央に「十一面観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に庵号の揮毫印刷がデフォルトです。

こちらに、中央に三寶印、上部に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。

なお、通常は右上の「鎌倉三十三観音霊場」の札所印はなく、こちらに円覚寺百観音霊場の札所印が捺されると思います。

【御朱印帳】

中央に三寶印と「南無十一面観世音」の揮毫。右上に札所印、左下に庵号の揮毫と寺院印が捺されています。

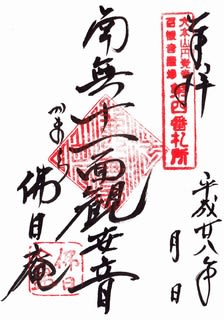

12、13.鎌倉三十三観音霊場第33番(結願所)

札所本尊は、10、11と同様、開基廟に御座す、十一面観世音菩薩です。

なお、平成31年3月時点で、札所本尊は開基廟改築のため、本堂に移られています。

本堂は堂内に上がれるので、間近で参拝できる貴重な機会だと思います。

【通常御朱印/御朱印帳】

中央に三寶印と「南無十一面観世音」の揮毫。右上に札所印、左下に庵号の揮毫と寺院印が捺されています。

円覚寺百観音霊場御朱印との違いは札所印のみです。

【結願御朱印/専用納経帳】

鎌倉三十三観音霊場は、正式には専用納経帳をつくって巡拝しました。

第1番杉本寺で発願し、こちらで結願しました。

中央に三寶印と「南無十一面観世音」の揮毫。右上に札所印、左下に庵号の揮毫と寺院印が捺されています。

専用納経帳で32の御朱印をご確認のうえ、左上に結願印をいただきました。

14.鎌倉二十四地蔵尊霊場第14番

鎌倉の霊場は、観音様、地蔵尊の両霊場に、円覚寺百観音、坂東三十三箇所、東国花の寺、鎌倉十三仏、鎌倉・江ノ島七福神、鎌倉六阿弥陀、相州二十一ヶ所、さらには新四国東国八十八ヶ所が加わって、いよいよカオス的様相を呈するのですが、そのなかで円覚寺は比較的すっきりした方です。

それでも佛日庵は4種類の御朱印ですから、そろそろ頭がこんがらがってきます。

鎌倉二十四地蔵尊霊場第14番の札所本尊は本堂に御座す御本尊「地蔵菩薩坐像」で、御本尊=札所本尊です。

そうなると、非札所の御本尊の御朱印の有無が気になりますが、Web上では確認できませんでした。

おそらく授与所の混乱回避の意味合いもあって、御本尊(地蔵菩薩)の御朱印は、すべて札所印付きで授与されているものと思われます。

(札所認識のない方は「この第14番って何??」となるパターンですが、大寺では多くみられます。)

こちらは、御朱印帳、専用納経帳ともに拝受しています。(画像は専用納経帳のもの)

どちらも同一の内容で、中央に三寶印と「延命地蔵尊」の揮毫。右上に札所印、左下に庵号の揮毫と寺院印が捺されています。

上記のとおり、地蔵尊霊場の御朱印には本堂の参拝、御廟と観音霊場の御朱印には開基廟の参拝が必要となります。

こちらの札所様は寛容な感じがするので、そこまで見られていないかと思いますが、厳格なお寺さんではさりげにチェックが入ったりするので、札所尊格の御座所には留意が必要です。

とくに鎌倉地蔵尊霊場は境外仏堂が多いので要注意。「お地蔵様の場所はわかりましたか?」などと訊かれたりします(笑)

以上6つが「佛日庵」で拝受できる御朱印かと思われます。

C.弁天堂

15.洪鐘弁財天

弁天堂は江ノ島弁財天との所縁がふかい当山の鎮守社です。(当山公式Webより)

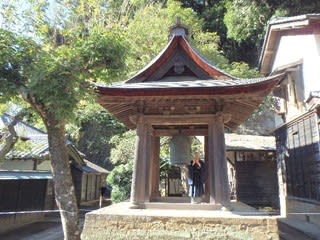

本堂に向かって右手の小高い丘の上にあります。お堂のよこに国宝の洪鐘(おおがね)が鎮座する鐘楼があります。

2度の失敗を重ねた洪鐘の鋳造を成就するため、時の執権・北条貞時公が七晩に渡って江の島弁財天に籠って祈願した結果成功し、これを謝して建てられたのが、洪鐘の向かいにある弁天堂といわれます。

弁財天は、妙音天、美音天とも呼ばれ、音とご縁のふかい尊格です。そんなこともあって、鐘と結びついたのかもしれません。

お堂右手の授与所での授与で、タイミングによっては書置になる場合があります。

中央に弁財天の種子「ソ」(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「洪鐘弁財天」の揮毫。

右上に山号印、左下には大本山、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

円覚寺の御朱印の主印は、三寶印(佛法僧寶)が多く、御寶印タイプはめずらしいです。

こちらは弁財天の単一尊格のみの授与なので、尊格確定の御寶印を使われているのかもしれません。

16.開運弁財天

Webでは「開運大弁財天」の揮毫の御朱印もみつかります。

授与所の御朱印見本は「洪鐘弁財天」しか掲示されていないのですが、開運弁財天の御朱印についてお伺いすると授与可とのこと(この日は書置のみの授与でしたが、書置もありました。)

御朱印尊格は、おそらく洪鐘弁財天と同じかと思われます。

中央に弁財天の種子「ソ」(蓮華座+火焔宝珠)の御寶印と「開運弁財天」の揮毫。

右上に山号印、左下には大本山、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

15.「洪鐘弁財天」とは尊格揮毫の違いのみです。

以上2つが「弁天堂」で拝受できる御朱印かと思われます。

こちらは寺院境内の鎮守社。

神社と寺院の御朱印帳を分けている方は判断のしどころですが、わたしの場合、原則寺院境内の鎮守神や地主神の御朱印は寺院御朱印帳、神社境内鎮座の仏教系尊格の御朱印(七福神の弁財天、毘沙門天、大黒天など)は神社御朱印帳に拝受しているので、当山でも寺院御朱印帳への拝受としました。(書置でしたが寺院御朱印帳に貼込。)

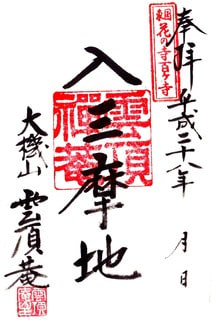

D.雲頂庵

塔頭の雲頂庵は、空山円印(大覚禪師 蘭渓道隆の直弟)の開山で、御本尊は宝冠釈迦如来です。

塔頭ですが、「大機山」という山号を有します。

円覚寺塔頭のなかでは最も北側(大船寄り)に位置し、観光客はほとんど訪れないので、周辺はいたって閑静です。

円覚寺塔頭では唯一、東国花の寺百ヶ寺霊場の札所(第100番)となっています。

山門に「境内の拝観はできません」の掲示がありますが、霊場巡拝者は通門横の呼び鈴にて確認のうえ入場できます。

17.入三摩地

中央に寺院印と「入三摩地」の揮毫。右上に札所印、左下に山号、庵号の揮毫と寺院印が捺されています。

主印に寺院印使用はめずらしいと思います。

「『三摩地』とは、悟りの意味に捉えて良いと思われます。『鎌倉五山記』等によると、雲頂菴の外門に『入三摩地』の扁額を掲げていたとあり、『新編 相模風土記稿』には、その扁額は後に雲頂菴の客殿に掲げられていたと記されています。つまり、この扁額があるところからは、心身ともに『悟りに入る』場所だという意味にとることができます。」(雲頂庵公式Webより)とのことで、揮毫はこれによるものと思われます。

禅宗系寺院の御朱印では、法典や語録由来の揮毫で授与される例は少なくありません。

18.望岳殿(規定用紙書置)

中央に三寶印と「望岳殿」の揮毫。右上に札所印、左下に山号、庵号の揮毫と寺院印が捺されています。

「望岳殿」は、本堂裏山にある開山堂の堂名です。

富士山をはじめ西方の山々の眺めがいいことから号されたものと思われます。

御朱印に開山堂の堂名が揮毫される例はめずらしいと思います。

19.御本尊

Webで存在を確認していた御本尊の御朱印です。

書置はないようで、おそらくご住職がいらっしゃるときしか拝受できません。

中央に「入三摩地」の印と「寶冠釋迦如来」の揮毫。右上に札所印、左下に山号、庵号の揮毫と寺院印が捺されています。

御本尊の御朱印ですが、東国花の寺百ヶ寺霊場の札所印も捺されています。

以上3つが、「雲頂庵」で拝受した御朱印です。

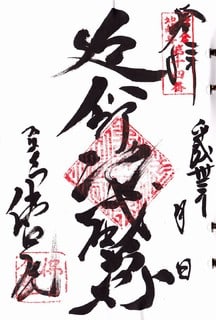

20.黄梅院(円覚寺百観音霊場第2番)

塔頭の黄梅院は、円覚寺境内の最奥、最も高い場所にあります。

通常、このような場所は、奥の院、開山堂、地主神などが置かれるケースが多いですが、円覚寺では、塔頭、黄梅院となります。

夢窓疎石の塔所(開山塔)で、御本尊は千手観世音菩薩。この御本尊は円覚寺百観音霊場第2番の札所本尊でもあります。

塔頭ですが、「傳衣山」という山号を有します。

山門脇には「円覚寺百観音霊場第2番」を示す看板が掲げられています。

夢想疎石(国師)所縁ということもあってか、観光客が比較的多く訪れます。

しかし、庫裡入口には横棒が渡され、一般観光客は立ち入りできないようになっています。

掲示類はとくにありません。

このパターンはすこぶる敷居が高いですが、庫裡にお伺いしない限り御朱印は拝受できないので、よんどころなく横棒を外し、背後の観光客から「何この人??」的な視線を浴びながら庫裡に突入することになります(笑)

一度目はご不在、二度目は専用納経帳のみに捺印をいただいています。

Webでは御朱印帳記帳とみられる御朱印もみつかりますが、このときのやりとりをよく覚えていないので詳細不明。(たしか、ご法務でお忙しかったような記憶があるので、御朱印帳揮毫は遠慮したかもしれません。)

専用納経帳の御朱印は中央に「千手観世音菩薩」「聖観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に山号、院号の揮毫印刷がデフォルトです。

こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。

千手観世音菩薩はご本尊、聖観世音菩薩は本堂御座の室町期作の木造立像か、境内奥観音堂御座の木造立像のいずれかを示しているかと思われます。

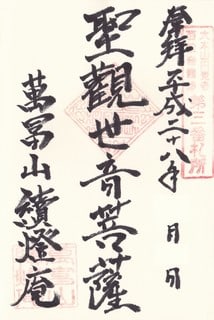

21.續燈庵(円覚寺百観音霊場第3番)

塔頭、続燈庵は、第三十世大喜法忻(だいきほうきん)(仏満禅師)の創建で塔所でもあります。塔所ですが、大喜法忻の生前につくられた、いわゆる寿塔(祥光塔)の庵であったとされています。

開基は今川範国。塔頭ですが、「萬富山」という山号を有します。

御本尊の聖観世音菩薩は、南北朝時代の作とされ、円覚寺百観音霊場第3番の札所本尊でもあります。こちらの御本尊は東慶寺から移安されたものと伝わります。

参道入口は黄梅院に向かって左手。寺号標と山門とのあいだに木柵が置かれ、横棒が渡されて、「寺用で無い方は御遠慮下さい。」の掲示があります。

参道は趣きがあるので、観光客はこの木柵までは来るものの、木柵と掲示に阻まれて奥へ進む人はいません。

「百観音霊場巡拝」は「寺用」なので、躊躇なく奥へ進みます。

山門は常閉のようですが、右手通用門が開いていました。

境内は高台にあり、明るく開けた印象。幽邃の気ただよう黄梅院とは対照的な雰囲気です。

ここは2回参拝し、2回目は本堂内に上げていただけたので、勤行一式あげさせていただきました。

【専用納経帳】

中央に「聖観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に山号、庵号の揮毫印刷がデフォルトです。

こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。

【御朱印帳】

御朱印の内容は「専用納経帳」と同様です。

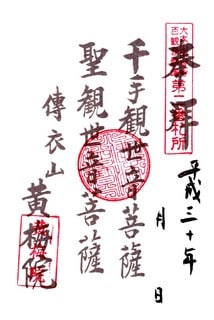

22.壽徳庵(円覚寺百観音霊場第5番)

塔頭、壽徳庵は円覚寺第六十六世月潭中円(げったんちゅうえん)禅師の建立で塔所とされます。

後に三浦道寸が中興開基となり、道寸の墓所でもあります。

専用納経帳には「南山 寿徳庵」と記載されていて、山門にも「南山」の扁額があるので「南山」が山号かと思います。

御本尊の聖観世音菩薩は、室町時代の作と伝わり、円覚寺百観音霊場第5番の札所本尊でもあります。

寺号標脇すぐから急階段の参道となります。

寺号標横には「円覚寺百観音霊場第5番」を示す看板が掲げられていますが、その奥には「ご用以外の方ご通行ご遠慮願います Private」の看板があり、階段を登った踊り場には木柵が設けられ、ここにも「墓参 ご用以外の方ご通行ご遠慮願います」の看板でガードが堅い印象です。

「百観音霊場巡拝」は「ご用」なので、躊躇なく奥へ進みます。

山門は常閉のようですが、右手通用門が開いていました。

いかにも禅寺らしい、清々しい雰囲気の境内。観光客の姿は当然見当たらず、静寂そのもので、落ち着いて参拝できました。

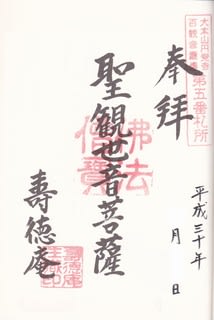

【専用納経帳】

中央に「聖観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に庵号の揮毫印刷がデフォルトです。

こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。

【御朱印帳】(書置)

御朱印の内容は「専用納経帳」と同様です。

23.龍隠庵(円覚寺百観音霊場第6番)

塔頭、龍隠庵は、円覚寺百二世大雅省音(たいがしょういん)の塔所です。当初は、法珠院の宿寮(龍隠軒)でしたが、1426年(応永33年)に塔頭に列せられたとされます。

御本尊の聖観世音菩薩は、円覚寺百観音霊場第6番の札所本尊でもあります。

こちらは、室町時代中期、山内上杉家の家宰を務め、名将の誉れも高かった武蔵国守護代、長尾忠政所縁の寺院と伝わります。

選仏場を過ぎた左手に参道入口があります。しばらく進むと尾根(切岸?)を巻くような階段が始まり、しばらく登ると到着です。

たいした登りではないですが、それでも比高を稼いでいて、円覚寺境内を見渡せます。

この位置から見下ろす山門や仏殿の眺めは貴重だと思います。

ふつう寺院は、参道を正面で受け、正面背後に山を背負うかたちが多いですが、こちらは、本堂が参道を横から受ける、いささか変わったかたちの境内です。

また、境内奥には鎌倉名物?の”やぐら”群があります。

本堂前に置かれた縁台には緋毛氈がひかれ、古都らしい雰囲気を醸し出しています。

円覚寺の塔頭のなかでは開かれた雰囲気のあるところで、何度か訪れていますが、いつも幾人かの参拝客が縁台でなごんでいます。御朱印も快くお受けいただけました。

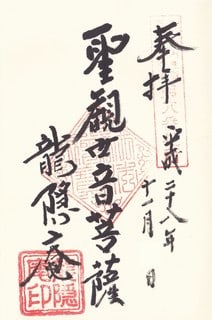

【専用納経帳】

中央に「聖観世音菩薩」の揮毫印刷と左下に庵号の揮毫印刷がデフォルトです。

こちらに、中央の三寶印、右上に札所印、左下に寺院印をいただいて完成です。

【御朱印帳】

御朱印の内容は「専用納経帳」と同様です。

■限定御朱印

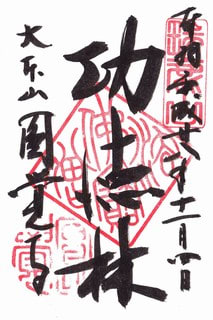

24.功徳林 / 大方丈

GW周辺や11月上旬の宝物風入(虫干し)の際に大方丈で授与される限定御朱印。

Webにて直近平成30年11月上旬の授与を確認しています。

授与所は大混雑するので、予め御朱印帳に記名しておいた方がよさそうです。

中央に三寶印と「功徳林」の揮毫。左下に大本山、寺号の揮毫。右上に山号印、左下に寺院印が捺されています。

「功徳林」の意味ですが、「功徳」は善行(善根)を積むこと、あるいそれを積むことにより得られる(神仏の)果報や恵みとされます。「林」は仏教では、人(僧)が集まるところ、転じて学寮、談所や結社などの意に使われます。壇林(談林)は僧の養成機関を指し、真言宗の関東十一談林、浄土宗の関東十八檀林などが知られています。

ここからすると、「功徳を積むために僧が集まるところ」「功徳を積んだ僧が集うところ」などの意味ではないかと。(まったくの私見ですが・・・)

なお、余談ですが、本駒込の吉祥寺(天台宗)は学寮「旃檀林」として栄え、御朱印も「旃檀林」で授与されています。

また、華厳経で十行(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧・方便・願・力・智の十波羅蜜を成就する利他の修行)を説くとされる、功徳林菩薩に因むものかもしれません。

25.舎利瞻禮 / 正續院舎利殿

GW周辺や11月上旬の宝物風入(虫干し)の際等に塔頭正續院の舎利殿で授与される限定御朱印。

Webにて直近平成30年11月上旬の授与を確認しています。

境内は賑わっていましたが、波があるので、この波をうまくつかめば比較的ゆったりとした参拝ができます。

境内の鐘楼ではお坊様が鐘を撞かれ、一撞き毎に四弘誓願文を唱えられていました。

中央に三寶印と「舎利瞻禮」の揮毫。左下に大本山、寺号の揮毫。右上に山号印、左下に寺院印が捺されています。

「(仏)舎利」とは、釈迦牟尼(お釈迦様)の遺骨、「瞻禮」(せんらい)とは神仏を仰ぎ見て礼拝することなので、「舎利または舎利殿を仰ぎ礼拝する」の意味ではないかと。(これもまったくの私見ですが・・・)

以上、円覚寺では塔頭・限定御朱印を含め、少なくとも25種類の御朱印を確認しており、コンプリートには複数回の参拝を要すると思われます。

複数の塔頭や見どころをを擁する大寺で、高低差もあるため、参拝には時間を要します。

時間をかけてゆったりとした参拝をおすすめします。

【関連ページ】

■ 御朱印帳の使い分け

■ 高幡不動尊の御朱印

■ 塩船観音寺の御朱印

■ 深大寺の御朱印

■ 円覚寺の御朱印(25種)

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印

■ 根岸古寺めぐり

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印

■ 東京都港区の札所と御朱印

■ 東京都渋谷区の札所と御朱印

■ 東京都世田谷区の札所と御朱印

■ 東京都文京区の札所と御朱印

■ 東京都台東区の札所と御朱印

■ 首都圏の札所と御朱印

■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)

■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)

【 BGM 】

心の糸 - 池田綾子

Again - アンジェラ・アキ

Time To Say Goodbye - 熊田このは

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )