関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 塩原元湯温泉 「ゑびすや」

塩原元湯温泉 「ゑびすや」

塩原元湯温泉 「ゑびすや」住 所 :栃木県那須塩原市湯本塩原153 (旧 那須郡塩原町)

電 話 :0287-32-3221

時 間 :11:00~17:00(要事前確認) / 原則無休

料 金 :500円

■ オフィシャルWeb

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

俗に「塩原11湯」といわれるのは、大網、福渡、塩釜、畑下、塩の湯、門前、古町、中塩原、上塩原、新湯、元湯。

なかでも奥にある新湯と元湯は硫黄泉にごり湯で高い人気を誇ります。

”元湯”の名が示すとおり、ここは塩原温泉発祥の湯。

承和元年(834年)、弘法大師の開湯伝承もつたわる古湯で、江戸初期には「元湯千軒」といわれるほどの賑わいをみせたと伝わりますが、万治二年(1659年)の大地震と山崩れで大部分が壊滅し、いまは「元泉館」「ゑびすや」「大出館」3軒の湯場になっています。

元湯の歴史と格式を裏づけるように、毎年9月に催される「塩原温泉古式湯まつり」では「ゑびすや」の”梶原の湯”が奉納されます。

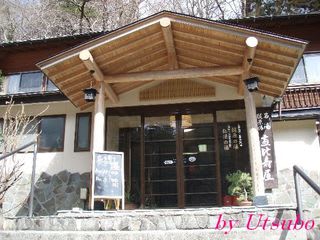

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 帳場

ここは日帰り受け入れもしていますが、この名湯をじっくり味わいたかったので宿泊してみました。

「ゑびすや」は3軒のうち、もっともこぢんまりとして湯治宿の味わいゆたか。

【写真 上(左)】 客室

【写真 下(右)】 部屋からの眺め

自炊部屋もありますが、このときはこたつのある2階角の賄い客室(食事付の客室)に泊まりました。

【写真 上(左)】 夕食

【写真 下(右)】 浴場への階段

浴室は階下にあり、入口に”梶原の湯”の飲泉所もつくられています。

ここは、”梶原の湯”と”弘法の湯”(えびすや新掘)の2本の自家源泉をつかっています。

浴室はふたつで、混浴浴室には”梶原の湯”と”弘法の湯”のふたつの浴槽、女湯には”弘法の湯”の浴槽があります。

両浴室は扉越しに行き来できるので、女性も”梶原の湯”に浸かることができます。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 飲泉所

はやくも脱衣所から山のイオウ泉特有の涼やかなラムネ臭がただよっていて嬉しくなります。

こぢんまりとした浴室は暗めでこもり気味。

窓(開口)が小さいこともありますが、間欠泉の”弘法の湯”の湯口が数分おきに大量の熱湯を注ぎ込むので、湯気が落ちつく間がないからかと・・・。

ミスト状にただよう湯気、浴室内の壁などに成分がうすく堆積していて、浴室にいるだけで効能がありそう。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 混浴浴室

浴槽まわり、とくに”弘法の湯”のまわりは盛大な石灰華でふちどられています。

場内上部に神棚が祀られているのはさすがに”元湯”。

【写真 上(左)】 石灰華&湯色

【写真 下(右)】 堆積する成分

右手窓側に”弘法の湯”(木枠石敷5-6人)、正面おくに”梶原の湯”(木枠石側面&底)の湯船がとなり合っていて、どちらもたっぷりふかめで入りごこち抜群。

なお、女湯の”弘法の湯”は6人ほどの木枠の湯船で、かなりの熱湯とのことでした。

【写真 上(左)】 絶妙な浴槽配置

【写真 下(右)】 右が弘法の湯、左が梶原の湯

カラン2、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

泊まったときは宿泊客がすくなくほとんど独占状態でした。

【写真 上(左)】 弘法の湯の銘板

【写真 下(右)】 弘法の湯

〔 弘法の湯 〕

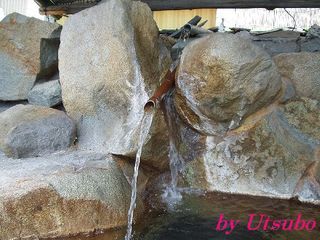

湯だめ槽から突き出た木樋の湯口から投入。間欠泉で2分おきにでるときもあれば、5分以上でないときもあります。

さいしょチョロチョロとではじめ、つぎにドバッと(50L/min以上)ほども吐湯し、しだいに量を減じていきます。

湯船端の切欠から大量流し出し。

【写真 上(左)】 弘法の湯の湯口-1

【写真 下(右)】 弘法の湯の湯口-2

熱め(42~43℃ほど)のお湯は、透明度20cmくらいの緑白色にごり湯で、湯の花はさほどでていません。

スペック的に感じるはずの塩味やたまご味はなぜかほとんど感じず、苦味と重曹味をクリアに感じます。

【写真 上(左)】 弘法の湯の泉源?

【写真 下(右)】 源泉は透明です

ラムネ臭+朽ちた落ち葉の臭い(これ塩原元湯の特徴)+ごくよわい炭酸臭。

ツルすべときしきしとイオウ系のスルスルが入りまじる湯ざわり。

【写真 上(左)】 梶原の湯の銘板

【写真 下(右)】 梶原の湯

〔 梶原の湯 〕

クリーム色の析出に覆われた木樋の湯口から20L/minほど投入し、スリットから内床への排湯。

こちらは常時投入で間欠泉ではありません。

【写真 上(左)】 梶原の湯の湯口

【写真 下(右)】 梶原の湯側から

ぬるめ(37~38℃ほど)のお湯は、透明度40cmくらいの灰青緑うすにごり湯で、白い湯の花がただよっています。

甘酸味+つよめの苦味+微塩味+明瞭な炭酸味。

ラムネ臭+朽ちた落ち葉の臭い+明瞭な炭酸臭で、不思議とイオウ臭はつよくありません。

こちらもツルすべときしきしとイオウ系のスルスルが入りまじる絶妙な湯ざわり。

【写真 上(左)】 女湯

【写真 下(右)】 女湯の湯口

ともに成分3kgオーバーとは思えない軽い浴感のお湯で長湯できそうに思えますが、本質的につよいお湯なので長湯不可。

かといってほてるかというとそんなことはなく、重曹泉系の爽快感が勝っています。

【写真 上(左)】 女湯の湯色&析出(弘法の湯)

【写真 下(右)】 千枚田系石灰華(弘法の湯)

”弘法の湯”と”梶原の湯”のお湯は基本的には同系ですが、微妙にお湯のキャラがちがいます。

”梶原の湯”は3.5g/kg超の濃度とは思えない軽やかなお湯で、湯口ではしっかりと炭酸がきいていて、”ラムネの湯”の面目躍如。

”弘法の湯”は、”梶原の湯”より重曹がつよいイメージで析出も多くでています。

この2槽の浴感と湯温のコントラストが絶妙なのでひたすら交互浴に浸っていました。

”梶原の湯”は奥蓼科「渋御殿湯」の長寿湯をあたためるとこんな感じかな~?といったイメージ。

”弘法の湯”は、なんとなく「元泉館」の”邯鄲の湯”に近いものを感じました。

全体にスペックほどイオウ気が感じられないのですが、この日入った「かんぽの宿」(鹿股2号泉=金気がつよい)でつかった手ぬぐいが黒くなったので、やはりかなりの濃度のイオウ成分を含んでいると思います。

また、窓を開け放す旨の注意書きがありますが、これは硫化水素中毒防止のためかと。

【写真 上(左)】 注意書き

【写真 下(右)】 完璧な掲示類

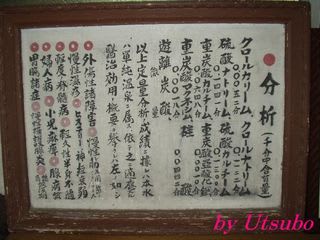

1.pHが高め、2.重曹成分が多い、3.成分が濃い

というのが元湯のお湯の特徴で、pHが高いので湯ざわりやわらか、重曹が強いのでさらりとした浴感が出ています。

中性の硫化水素泉というのはあまりありませんが、やわらかに染み渡るような浴感があってわたしは好きです。

さらに炭酸分もしっかり効いていて、よくある白濁硫黄(硫化水素)泉より、よほど複雑なお湯になっていると思います。

【写真 上(左)】 源泉から製薬していた頃の許可証

【写真 下(右)】 飲泉用コップ

深夜ひとり、”梶原の湯”に浸かっていると、となりの”弘法の湯”の湯口からごぼこぼと音をたてて熱湯の間欠泉が吹き出してきます。

温泉好きでよかったと思う至福のひとときです。

〔 源泉名:梶原の湯 〕

含硫黄-Na・Ca-炭酸水素塩・塩化物温泉(硫化水素型) 39.7℃、pH=6.5、13.6L/min(動力揚湯)、成分総計=3.668g/kg

Na^+=649.6mg/kg (71.58mval%)、Ca^2+=177.5 (22.44)、Mg^2+=14.1、Fe^2+=0.1、Cl^-=695.1 (48.80)、HS^-=7.8、SO_4^2-=31.1、HCO_3^-=1198.4 (48.89)、陽イオン計=887.4 (39.48mval)、陰イオン計=1934.8 (40.18mval)、メタけい酸=112.9、メタほう酸=69.3、遊離炭酸=635.7、硫化水素=27.9 <H14.3.1分析>

〔 源泉名:弘法の湯 (えびすや新堀) 〕

含硫黄-Na-塩化物・炭酸水素塩温泉(硫化水素型) 52.1℃、pH=6.7、20.8L/min(掘削間けつ)、成分総計=4.421g/kg

Na^+=918.8mg/kg (77.01mval%)、Ca^2+=146.7 (14.11)、Mg^2+=35.7、Fe^2+=0.1、Cl^-=965.3 (51.72)、HS^-=17.8、SO_4^2-=19.9、HCO_3^-=1489.9 (46.38)、陽イオン計=1165.6 (51.89mval)、陰イオン計=2495.7 (52.65mval)、メタけい酸=129.3、メタほう酸=91.3、遊離炭酸=498.7、硫化水素=40.3 <H14.3.1分析>

<温泉利用掲示>(梶原の湯)

加水:なし 加温:なし 循環利用:なし 消毒処理:なし

<温泉利用掲示>(弘法の湯)

加水:あり 加温:なし 循環利用:なし 消毒処理:なし

〔 HP掲載より 〕

現在、当館内に有る「梶原の湯」は、文治2年(1186年)梶原景時、影季が平家に見方した(那須の余一の兄達)を打たんとして、傷を負い、負傷治療の為入浴したと伝えられております。

梶原の湯は、通称「ラムネの湯」(炭酸泉)と呼ばれ、特に胃腸病に効く名湯として大正時代は、この湯をかまで煮詰めた胃腸薬「長命丸」もつくられていました。

○ 一郷一会100名湯

■ブランドグルメ

〔 塩原元湯の温泉おかゆ 〕

塩原元湯の宿に泊まると、温泉をつかって炊き上げる「温泉おかゆ」が朝食に出されます。

塩原元湯特有の苦味がほのかにきいて、食欲をそそる名物です。

〔 2011/02/23UP (2007/03入湯) 〕

E139.45.42.764N36.57.52.928

【BGM】

人気ブログランキングへ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 熊谷温泉 「熊谷温泉 湯楽の里」

熊谷温泉 「熊谷温泉 湯楽の里」

熊谷温泉 「熊谷温泉 湯楽の里」住 所 :埼玉県熊谷市月見町211

電 話 :048-525-4126

時 間 :9:00~25:00 / 原則無休

料 金 :750円(土日祝 800円)※ともに会員100円引

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (ぐるなび)

ここはオープン時(2005年春)にレポしていますが、そのときと湯づかいが一変しているので、最新(といっても昨年12月ですが・・・)のレポを入れときます。

なお、プロフィールや浴場構成などは、↓のオープン時のレポを参照ください。

〔 最新の状況 〕 (2010/12入湯)

ここはオープン以来4回ほど入っていますが、壺湯はいつのころからかカルキがつよくなり、まったく感心できないお湯になっています。

露天岩風呂も湯口でカルキ臭がありますが、湯面ではそ~でもなく壷湯よりはまし。

露天檜風呂は濃度感うすく真湯(井水)使用では?

ただ、内湯や内湯座湯や水風呂もたぶんそうですがこの井水はかなり強力で、石膏泉系の浴感が感じられます。

洗い場カランもおそらく井水で、そこかしこにうっすらと石膏系の析出がでています。

また、水風呂はほとんどカルキを感じず、鮮度感もあってすばらしいものになっています。(かなり冷たいですが・・・。)

でも、なんといってもいいのは寝湯&段滝座石。

浴槽まわりには石灰華がつきはじめ、とくに座湯の湯口そばの成長がいいので、この湯口はコンスタントに非希釈源泉を入れているかも。

お湯はうす茶にうすにごり、うす茶の浮遊物がただよいます。

ほこほことした石膏泉系の湯の香に、ベビーパウダーのような独特な臭いがまじり、カルキはまったく感じません。

湯ざわりはさして特徴なくとろみもさほどではないものの、どこかフックのあるお湯で湯温も絶妙なのでクセになります。

おまけにこの浴槽は伊豆石をつかっていて肌ざわりよく、入っていてすこぶる快感。

相当にデリケートな浴感で、以前より重炭酸土類泉のイメージがつよまっている感じ。

これはまったくの推測ですが、純重曹泉系の本泉に石膏泉系の井水が混入して、重炭酸土類泉&石膏泉的な泉質になっているのでは?

オープン時にくらべると壷湯はアウチになっていますが、寝湯&段滝座石は格段によくなっています。

壷湯よりレギュラー浴槽のほうが好きなので、個人的にはポイントは上がったかな。

ここはWeb情報をみるとお湯の評価のバラツキが大きいですが、これだけお湯のイメージや湯づかいが変わっていれば、ふつうにそうなるかと・・・(笑)

それにしても寝湯&段滝座石のお湯のできは出色で、さすがに「温●博■」になんども出稿するだけのことはあります(^^)。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 案内板

---------------------------------

〔 オープン時レポ 〕 (2005/04入湯)

2005/03/18に自家源泉の温泉を導入したチェーン系スパ銭。

東京方面からだとR407で荒川大橋を渡り、2つめの信号を左折し県道75へ入ってすこし走った右手、華屋与兵衛やユニクロと隣接してあります。(秩父鉄道「石原」駅の近く)

Pも共同のようなのでたぶん一体開発かと・・・。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 玄関

典型的和風スパ銭で入館課金制です。

浴場入口まわりはわりにゆったりしていますが、脱衣所と内湯ゾーンは普通。

露天はゆったりとしたスペースどりになっています。

おくが男湯、手前が女湯でたぶん固定制。

内湯ゾーンにジェットバスなど真湯の機能浴槽群にサウナと水風呂。

水風呂はカルキ臭はよわいもののなまり臭が鼻につきイマイチ。

カラン34、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

週末の夜だとたいてい50人以上はいる盛況で、客層は若いです。

露天ゾーンに、スチームサウナ(女湯は塩サウナ)、岩風呂(鉄平石伊豆石貼7-8人)、寝湯&段滝座石(座湯)(同10人くらい)、檜風呂(4人)、壷風呂(陶製1人用×4)とねころび湯。

上越新幹線高架のすぐ脇にあるのでときどき走行音がしますが、熊谷駅通過のが多いのでほんの一瞬です。

岩風呂は、石の円筒状湯口から非加温or弱加温源泉と思われるぬる湯を投入で上面排湯口からの排湯。

寝湯&段滝座石は、岩の湯口+座湯背面からの流し込み+底面熱湯注入でごくよわい底面吸湯と岩風呂への流し出し。

檜風呂は、木の湯口からカルキ臭のお湯を大量投入で底面排湯?

壷湯は、樹脂パイプからたぶん加熱源泉を少量投入で少量のオーバーフロー。(よわい底面排湯あるかも?)

お湯は、壷湯と他の浴槽でぜんぜんちがいます。

檜風呂と岩風呂はプール並みの強カルキ臭の湯ざわり硬いお湯で、わたしには温泉らしさは感じられませんでした。

寝湯&段滝座石の湯口は赤茶に色づき、とくに寝湯側の岩の湯口ではカルキの気配は感じられずアブラ臭があるので、これは源泉かもしれません。

ただし、湯面ではカルキ臭がつよく、たいしたお湯ではありません。

壷湯は38℃くらいのぬる湯で、色不明ほぼ透明。

湯中にはこまかな気泡が舞っていてかなりの量のアワつきがあります。

かすかな重曹薬味とよわいながらミシン油系のしぶいアブラ臭が香ってびっくり。

パンフに”源泉かけ流し”とあり、お湯の鮮度感からしてもかけ流しかと思います。

両端の二槽に入りましたがお湯の感じはほぼ同じでした。

重曹泉系のお湯ながらツルすべはよわめですが、清涼感の高いお湯で浴後はお肌すべすべになります。

壷湯には”源泉”表示はないものの、それでも大人気。

常連さんや温泉好きらしき人は何十分でも入ってますが、湯慣れてない人や子供さん連れはぬるくて落ち着かないらしく、わりあい早くに出ていくので、そのあたりを見定めて近くに陣取って待つのが攻略法かと・・・(笑)

壷湯はなかなかに渋いお湯ですが、あまりに渋すぎて「これって温泉?」状態の人も多いかも・・・ (^^;。

むしろ山奥の一軒宿でこんこんと湧いていたら”名湯”の評価を得られるお湯かもしれません。

〔 源泉名:湯楽の里 熊谷温泉 〕

単純温泉(Na-HCO3型) 36.5℃、pH=7.6、634L/min(1,385m掘削揚湯)、成分総計=566.7mg/kg

Na^+=107.7mg/kg (84.38mval%)、Fe^2+=0.6、Cl^-=1.0、HS^-=0.04、HCO_3^-=331.3 (90.78)、陽イオン計=125.0 (5.55mval)、陰イオン計=357.0 (5.98mval)、メタけい酸=66.4 <H17.1.21分析>

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:一部あり 次亜塩素酸ソーダ使用:あり

■ブランドグルメ

〔 五家宝 〕

五家宝(ごかぼう)は埼玉を代表する和菓子のひとつで、とくに熊谷(&加須)の銘菓とされます。

また、草加煎餅、川越の芋菓子とともに「埼玉三大銘菓」のひとつに数えられます。

あまりにもメジャーなアイテムゆえ、起源や名前の由来は諸説あるので割愛しますが、材料となる”五穀”は家の宝なので「五家宝」という説がよく知られています。

(以前は「五嘉棒」「五嘉宝」「五箇宝」などの字も当てられていた。)

うすく伸ばしたもち米を乾燥粉砕して煎った「種」と、水飴と砂糖に水を加え煮立たせた蜜ときな粉を混ぜてこねた「生地」。

「種」と「生地」を伸ばして棒のようにしたもので、独特の食感があります。

(「熊谷市HP」などを参考。)

〔 2011/02/22内容補強のうえUP (2005/04/26レポ (2005/04以来数回入湯)) 〕

E139.22.26.948N36.8.35.538

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 出羽の湯 「宝来館」 〔 Pick Up温泉 〕

出羽の湯 「宝来館」

出羽の湯 「宝来館」住 所 :茨城県常陸太田市棚谷1950 (旧 久慈郡水府村)

電 話 :0278-50-1500

時 間 :10:00~22:00(要事前確認) / 不定休

料 金 :500円

■ 紹介ページ ((社)茨城県観光物産協会)

■ 紹介ページ ((財)グリーンふるさと振興機構)

茨城の地味な温泉宿のひとつで日帰り入浴も受け付けています。

場所は常陸太田市街から大子へ向かう県道33常陸太田大子線と山方へ向かう県道29常陸太田烏山線が分岐する「松平」交差点のそばで、観光客はあまり通らないところ。

創業大正十二年(1923年)の老舗宿で山を背景に落ちついたたたずまい。

ここは地粉で打つ二八そばが絶品といわれ、そばだけを目当てに来るお客もいるようです。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 館内

廊下を進むと正面に小浴室と右手おくに大浴室。

この日は大浴室に貸切で入れました。

(小浴室のほうがジェットがなく、落ちついて入れるような気も・・・。)

【写真 上(左)】 小浴室

【写真 下(右)】 小浴室の浴槽

大浴室といってもごぢんまりとしたもので、ややくらめの浴室に黒タイル貼2-3人の浴槽ひとつとシンプル。

窓の向こうに泉源らしきものが見えます。

【写真 上(左)】 大浴室

【写真 下(右)】 泉源?

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜10時で貸切。

【写真 上(左)】 大浴室の浴槽

【写真 下(右)】 渋いタイル細工

ジェット×2、オーバーフローはなく基本的にはため湯のようですが、浴槽のうえにカランがあって、そこからでるお湯は源泉かと思います。(水は微妙)

お湯の出はチョロチョロですが、水は大量に出ます。

ほぼ適温のお湯は無色透明で浮遊物なし。

微重曹味にほぼ無臭でカルキはほとんど感じられず。

かなりはっきりとしたツル(ヌル)すべがあり、よわいとろみもあってよくあたたまる浴感はあきらかに真湯のものではありません。

【写真 上(左)】 大浴室のカラン

【写真 下(右)】 お湯カランの石膏の析出

思いのほか個性あるお湯にびっくり。

温泉分析書はみあたりませんでしたが、重曹含みで高pHの美人の湯系の泉質だと思います。

やませみさんのデータ(「温泉みしゅらん」より)によるとスペックは下記のとおり。

■ 水府鉱泉(出羽の湯) 規定泉(NaHCO3) 14.9℃、pH=9.0、TSM(溶存物質計)=0.58g/kg

■ブランドグルメ

〔 水府天下野の凍みこんにゃく 〕

全国で唯一、旧水府村周辺だけで生産されているといわれる幻の「凍みこんにゃく」。

江戸期の明和八年(1771年)、蝦夷を調査した木村謙次氏により旧 水府村天下野に伝えられたといわれる「凍みこんにゃく」は農閑期の冬、田畑に藁を敷きつめた上にハガキ状に切ったこんにゃくを並べてつくられます。

こんにゃくは夜間の冷え込みで凍り、昼間の日光で解凍。水をかけてまた夜間に凍らせ昼間に溶かすという工程を20日ほども繰り返すうちに水分が抜けて「凍みこんにゃく」となります。

凍み系の加工品の多い諏訪地方と同様、夜間の冷え込みが厳しく、しかも空気が乾燥しているというこの地の風土ならではの逸品とされますが、非常に手間がかかるため生産量は少ないようです。

“煮しめ”で食べるととくに味が引き立つそうです。

〔 2011/02/22UP (2007/05入湯) 〕

E140.29.3.830N36.35.8.410

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 大島鉱泉 「大島鉱泉」 〔 Pick Up温泉 〕

大島鉱泉 「大島鉱泉」

大島鉱泉 「大島鉱泉」住 所 :群馬県富岡市大島148

電 話 :0274-62-1490

時 間 :午後(要時間確認) / 不定休

料 金 :360円(土日祝 750円、17時~ 500円)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (じゃらん観光ガイド)

■ 紹介ページ (群馬の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (群馬銀行 湯めぐり紀行)

鏑川支流野上川沿いにたたずむ一軒宿で、日帰りも受け付けています。

位置的には上信越道「富岡IC」と「下仁田IC」の中間くらいのところ。アプローチが込み入っているので↓の地図を参照ください。

さほど山奥ではないですが行き止まりのような立地にあるので、のどかで落ち着いた雰囲気。花頭窓のある山寺のような鄙びの外観。

庭先には白い立派なにわとりが数羽、放し飼いにされていました。

【写真 上(左)】 にわとり

【写真 下(右)】 玄関

”大島”は地名からとったもので、お盆の時季に催される「大島の火まつり」はお祭り好きにはよく知られています。

「群馬の温泉宿」(求人ジャーナル社)によると「井戸を掘っていたらにおいのある水がわき出し、村共同で管理していたのが大正期。その後先代が買い取り、今に至っている。」という歴史のあるお湯です。

【写真 上(左)】 館内

【写真 下(右)】 帳場のよこが浴場

わかし湯なので事前にTELしてから行きましたが、気さくなおばさんに「あら!早いじゃない、お湯おとす(?)からちょっと待ってね」といわれ、鄙びまくりの帳場横でしばし待機。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 男湯

玄関正面にある浴室の入口は木枠すり硝子で藍色ののれんが掛かり雰囲気抜群。

右が男湯、左が女湯です。

浴室もタイル貼の趣あるもので、黒みかげ石?枠タイル貼り4-5人の浴槽がひとつ。

ピンク色のタイル壁には派手な富士絵が嵌め込まれていて銭湯モード炸裂。料金も銭湯料金の360円。

なんとなくいわきあたりの鉱泉宿に似た雰囲気もあります。

【写真 上(左)】 富士絵

【写真 下(右)】 渋いタイル貼りの内床

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーなし。

土曜15時で独占でした。

ベースは沸かしの溜め湯ですが、白い析出の出たカランもあって、微鉄味のあるお湯と水が出ます。

洗い場のカランにも微鉄味がありました。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 浴槽上のカラン

カランのお湯は熱湯、浴槽のお湯も熱めで加熱具合も正当派鉱泉湯(?)。

お湯はほぼ無色透明で無味、秩父の鉱泉によくある渋めのイオウの残留臭?がかすかにあるので真湯ではないような感じがします。

掲示されていた温泉分析書では、HS^-=11.0mg/kg、硫化水素=0.1mg/kgの本格派硫黄泉ですが、宿のパンフにも「無臭で無色透明」とあるのは不思議です。

また、pH=9.2、HCO_3^-=329mg/kg、CO_3^2-=102mg/kgですからかなりのヌルすべ湯になるはずですが、とりたてて特徴のある湯ざわりは感じられませんでした。

それでも真湯とはあきらかにちがう存在感があって、なんといっても浴場の雰囲気がゲキ渋なので、とくに鄙び湯マニアにはマストのお湯かと思います。

筆者後註:Webではイオウ臭ありという情報もあるので、タイミングによって湯づかいを変えているのかもしれません。

〔 源泉名:大島鉱泉 榊の湯 〕

単純硫黄冷鉱泉 17.1℃、pH=9.2、湧出量不明、成分総計=0.99g/kg

Na^+=314mg/kg、Fe^2+=0.06、Cl^-=159、HCO_3^-=329、CO_3^2-=102、HS^-=11.0、陽イオン計=319、陰イオン計=653、硫化水素=0.1 <H8.10.31分析>

■ブランドグルメ

〔 富岡のニラ 〕

群馬は全国でも5指に入るニラの産地で、なかでも富岡市は有力産地です。

JA甘楽富岡(かんとみ)管内では特別栽培農産物としてニラが指定され、栽培情報が開示されています。

〔 2011/02/19内容補強のうえUP (2002/09/20レポ (2002/08入湯)) 〕

E138.51.56.580N36.14.4.460

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 土肥温泉 「屋形共同浴場」 〔 Pick Up温泉 〕

土肥温泉 「屋形共同浴場」

土肥温泉 「屋形共同浴場」住 所 :静岡県伊豆市土肥2791-21 (旧 田方郡土肥町)

電 話 :0278-72-2097

時 間 :13:00~19:00 (夏季~20:30) / 第2・4火休

料 金 :400円

■ 紹介ページ (伊豆市土肥観光協会)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

土肥温泉にいくつかある共同浴場のひとつ。

場所は土肥海水浴場のすぐよこ、「土肥マリンホテル海音亭」の北側で海岸の遊歩道?を歩いていくとあります。

【写真 上(左)】 土肥温泉丸

【写真 下(右)】 土肥温泉丸の浴槽

土肥海水浴場には温泉船「土肥温泉丸」が6基も設置され無料で入れます。

この温泉船は岩地の「ダジュール岩地」とともに夏場の西伊豆の名物となっています。

Pは付属していないので、近くの公営P(夏季有料)に停めることになります。

こぢんまりとした外観は路地にとけこんだ感じ。

ただ、場所柄、海水浴シーズンにはたいへんなことになりそう。

【写真 上(左)】 海水浴場から(左端白い建物の右横)

【写真 下(右)】 入口

券売機で入浴券を買い、番台に渡します。

脱衣所から浴室がみえる銭湯仕様で、みかげ石枠タイル貼3-4人の浴槽がひとつ。

カラン5、シャワーあり、シャンプー・ドライヤーなし。

連休15時で2-4人。

石膏まみれのみかげ石の湯口からいったん溜め湯槽に落とし、湯温を整えてから浴槽に注ぎ込んでいます。

槽内注排湯はみあたらず、かなりのオーバーフローはたぶんかけ流し。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 湯口

やや熱めのお湯は微かに懸濁し、湯中の指先が青白く発光しています。

芒硝石膏塩味によわい芒硝石膏臭。

掲示は「塩素系薬剤使用:あり」ですがカルキ気はまったく感じられませんでした。

きしきしとヌルすべが拮抗し、よわいとろみも感じられます。

しっかりとしたあたたまりと浴後に充実感がでる硫酸塩泉のメッカ、西伊豆らしいお湯です。

土肥のお湯はほとんど”伊豆市有源泉”利用と思われます。

これは、

三脈源泉(44.6℃、444.0L/min、Ca-Cl)

水口源泉(56.2℃、144.2L/min、Ca-Cl)

水口洞源泉(64.5℃、710.5L/min、Ca-SO4)

山ノ神源泉(56.0℃、133.9L/min、Ca-Cl)

中村源泉(57.2℃、585.7L/min、Ca-Cl)

下庄田源泉(61.7℃、456.9L/min、Ca-SO4)

6源泉の混合泉(データ出典:伊豆市HP)です。

混合泉のほうが管理が楽なのはわかりますが、お宿や共同浴場がたくさんあって、各源泉は湯温も湯量もあるのだから、温泉好きからすると単独使用してほしいところ。

わたしの温泉めぐりのかつてのバイブル、「本物の温泉ここが一番!(別冊宝島)」のなかで土肥温泉はランキング温泉に入っていますが、著者、石川理夫氏はこの混合泉の問題に触れ、辛口のコメントを付されています。

信州・渋温泉の「外湯巡り」の醍醐味は、おのおののお湯に個性があることです。

草津でも人気の高い共同浴場は、地蔵、煮川、白旗などそこでしか入れないお湯です。

市営温泉とはいえ各施設が単独源泉利用となれば、湯めぐりの楽しみも増そうというもの。

すくなくとも温泉好きからは、「土肥はどこか一湯入れば一丁上がり」と軽んじられることはなくなるかと・・・。

活性化のヒントはこんなところにもあるのかもしれません。

〔 源泉名:土肥温泉(混合泉) 〕

Ca・Na-硫酸塩・塩化物温泉 57.8℃、pH=8.4、湧出量不明、総成分=1.73g/kg

Na^+=181.1mg/kg、Ca^2+=352.1、Cl^-=276.1、SO_4^2-=836.3、HCO_3^-=15.5、CO_3^2-=3.4、メタけい酸=55.2 <H12.11.13分析>

<温泉利用掲示>

加水:あり 加温:記載なし 循環ろ過装置使用:記載なし 塩素系薬剤使用:あり

■ブランドグルメ

〔 土肥の椎茸 〕

伊豆半島は椎茸の有力生産地として知られていますが、なかでも土肥は椎茸栽培の最大適地ともいわれ、土肥の椎茸は天皇杯をはじめ農林大臣賞など数々の品評会で入賞している逸品とされます。

「グリーンヒル土肥」ではしいたけ狩りや炭火焼きが楽しめ、各種加工品が販売されています。

〔 2011/02/13UP (2008/07入湯) 〕

E138.47.36.650N34.54.17.450

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 上諏訪温泉 「油屋旅館」 〔 Pick Up温泉 〕

上諏訪温泉 「油屋旅館」

上諏訪温泉 「油屋旅館」住 所 :長野県諏訪市湖岸通り3-4-16

電 話 :0266-52-2221

時 間 :11:30~14:00 / 不定休

料 金 :900円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE トラベル)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

信州、上諏訪温泉、諏訪湖東岸の大型旅館が集まっている一画にある大正元年創業の老舗宿で自家源泉をもち、日帰り入浴を受け付けています。

通常料金は900円ですが、「諏訪湖パスポート」利用で500円で入りました。

ゆったりスペースどりされた質感のある和風仕上げで、フロントの対応もとても丁寧。

7階の展望露天「天空の湯」を案内されたのでそちらに入りました。

【写真 上(左)】 上質感あるロビー

【写真 下(右)】 「天空の湯」入口

脱衣所はゆったり上質感。

諏訪湖から北アルプスまで見渡せる展望露天で、諏訪湖まわりの湯宿でもこの眺望は上位に入ると思います。

露天なので諏訪湖からの風が吹き上がってきもちがいいです。

木枠みかげ石敷7-8人の浴槽と洗い場。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

日曜昼前で独占。

【写真 上(左)】 「天空の湯」脱衣所

【写真 下(右)】 「天空の湯」からの眺望

若干析出のでた二段になった石(下段は木)造りの湯口から大量投入で、この時は上段からのみ投入していました。(下段は単に”受け”かもしれません。)

他に側面注入数ヶ所でオーバーフローはなく、浴槽中央の底面から自然流下?。

掲示によるとかけ流し・循環併用ですが、投入口の下に小石が溜まっていたので、濾過はないかも。

【写真 上(左)】 「天空の湯」浴槽

【写真 下(右)】 「天空の湯」湯口

適温のお湯は緑茶色にうすにごりうす茶の浮遊物、湯中の指先がよわいながら青白く発光しています。

よわめの重曹味に糊のようなモール臭+よわい薬品臭。

弱きし+重曹泉系のツルすべ+弱とろみ。

個性はしっかり感じられるものの鮮度感はいまひとつで、なんとなくぼやけたイメージのお湯です。

まあ、さほど悪いお湯ではなく、大型旅館の展望露天だし、この程度でやむなしか・・・? でも自家源泉宿にしてはちとさびしいな、なぞと思いつつ浴場を後にしました。

帰りしなフロントでスタッフの方と立ち話しをしたところこちらが温泉好きと感じたらしく、じつは1階にも浴場があってこれはかけ流しだという。

これは見過ごせず入浴をお願いするとこころよくOK。

【写真 上(左)】 「八重垣風呂」

【写真 下(右)】 いい色です

1階浴場「八重垣風呂」は、フロント脇の入口、広い脱衣所、やや暗めながら渋い趣のある浴場で、これが本来の大浴場でしょう。

石枠水色丸タイル貼10人以上の浴槽ひとつとシンプル。

カラン9、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

日曜昼ごろで独占。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯口&湯色

窓の外から引き込まれた塩ビパイプを石灰華のでた石の湯口経由で投入。

べつに同じく窓の外から引き込まれた塩ビパイプからの熱湯側面注入があります。

オーバーフローはないですが、なぜか槽内排湯もみあたらず。

ふさいである底面排湯口があるのでかつては循環だったのかもしれませんが、いまは掲示やお湯の感じからしてかけ流しかと。

熱め~やや熱のお湯は深みのあるモスグリーンで、灰色のよさげな湯の花が少量ただよっています。

金気味+重曹味+微旨味、金気臭+糊系のモール臭+αの複雑な味臭。

硫酸塩泉系のきしきしと土類泉系のギシギシと重曹泉系のツルすべと明瞭なとろみがいりまじるデリケートな湯ざわり。

有無を言わせぬ質感があって入りごこち抜群、あとを曳きまくりなかなか脱出できません。

7階の露天とは比較にならないすばらしいお湯で、諏訪湖まわりでは「鷺乃湯」と並ぶ名湯と思えるほど。

さすがに老舗宿の自家源泉です。

泉質のイメージ的には「鷺乃湯」(入湯済、未レポ)と「緑水」(同)の中間くらいかな・・・。

ここは日帰りではふつう7階露天に案内するらしく(1階の浴場についてはスタッフがさかんに「展望はないですけど・・・」と前置きしていた。)、1階「八重垣風呂」は完璧にブラインド。

日帰り料金900円で両方入れるかは不明ですが、選択制なら、温泉好きは迷わず1階「八重垣風呂」狙いかと。

上諏訪のお湯は清澄なイメージがありますが、じつはイオウ系やモール系、重炭酸土類泉系などの個性派もいます。

ここはそれらの湯質がバランスしたような複雑なお湯で、「八重垣風呂」は湯づかいもいいのでおすすめです。

〔 源泉名:油屋源泉 〕

単純温泉(Na-Cl・HCO3型) 60.4℃、弱アルカリ性、湧出量不明、溶存物質=672.6mg/kg

Na^+=163.1mg/kg (93.31mval%)、Ca^2+=5.46、F^-=2.06、Cl^-=131.4 (48.55)、SO_4^2-=57.0 (15.59)、HCO_3^-=142.9 (30.65)、CO_3^2-=8.71、陽イオン計=177.5 (7.602mval)、陰イオン計=342.1 (7.63mval)、メタけい酸=140.0、メタほう酸=12.34 <S59.6.6分析>

※ 「天空風呂」の掲示&HPには「油屋源泉及び諏訪市七ツ釜混合槽」使用とありますが、「天空風呂」はそうだとしても、「八重垣風呂」は油屋源泉単独使用の可能性があります。(パンフによると、離れにある風呂は油屋源泉単独使用らしい。)

※ 「当館のお湯は敷地内より湧き出る油屋源泉です。」(パンフより)

<温泉利用掲示>

(天空風呂)

加水:あり 加温:あり かけ流し及び循環・かけ流し併用式 塩素系薬剤使用:あり

(八重垣風呂)

かけ流し

〔 2011/02/13UP (2008/04入湯) 〕

E138.7.3.410N36.2.48.630

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 辰ノ口温泉 「渓泉荘」 〔 Pick Up温泉 〕

辰ノ口温泉 「渓泉荘」

辰ノ口温泉 「渓泉荘」住 所 :新潟県中魚沼郡津南町三箇乙1270-4

電 話 :0257-63-2081

時 間 :10:00~20:00(要事前確認) / 不定休

料 金 :400円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (山の塩泉ガイド)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (新潟の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (津南町観光協会)

■ 紹介ページ (にいがた観光ナビ)

JR飯山線「越後鹿渡」駅のそばにある自家源泉の宿で、日帰り対応もしています。

ここは一郷一会のオフで宿泊しました。

駅から近く、国道353号からもすこし入っただけなので、地図上では単なる町はずれの宿にしか見えません。

ところが行ってびっくり。

渓谷に張りつくように建つもろ秘湯的ロケーション、渓谷に懸かる赤い橋のむこうに鄙びすぎたたたずまい。

【写真 上(左)】 館内

【写真 下(右)】 脱衣所

でも、館内は意外にウッディでこざっぱり、泊まりに問題ありません。

それにしても、渓谷に面したこの立地は貴重で、泊まった5月はまだ早すぎましたが、河鹿の鳴き声や蛍も楽しめるそうです。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

男女別のこぢんまりとした浴室に、黒みかげ石枠石敷2人くらいのこぶりな浴槽。

赤茶に色づいた石組の湯口から熱湯を投入。

夜はオーバーフローなし、朝はありで、槽内排湯はあると思います。

別にカランがあって、非加温源泉と思われる冷たい水がでます。

カラン1、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

カランのお湯モードは源泉かも。

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯の湯口

適温のお湯はほぼ無色透明でわずかにうす茶の浮遊物。湯口、湯面ともほぼ無臭。

湯ざわりもさして特徴はないですが、源泉カラン?をだしっぱなしにしているとツルすべがでてきます。

【写真 上(左)】 源泉カラン?

【写真 下(右)】 湯色と源泉カラン?

源泉カラン?の水は、弱重曹味+金気味+僅微たまご味、金気臭+僅微甘イオウ臭で源泉の個性を味わうことができます。

強豪ぞろいのこのエリアにしてはインパクトよわめのお湯ですが、逆にこのエリアで営々とつづいてきているのにはそれなりの理由がありそう。

「あせもなどの皮膚病に効果てきめんだという。近所の人もビンを片手に薬湯として分けてもらいに来る。」(新潟の温泉宿(求人ジャーナル社))という情報もあるので、湯治的に親しむと薬効のあるお湯なのかも・・・。

なによりこのロケと渋い浴場は、絵に描いたような”秘湯の鉱泉宿”なので秘湯マニアは見逃せない1湯かと思います。

なお、食事など宿泊の詳細は、あやさんの「ドライブde温泉」を参照ください。

〔 源泉名:不明 〕

泉質不明 (規定泉(メタけい酸)?) 泉温・pH*・湧出量・成分総計不明

Na^+=74.42mg/kg、Ca^2+=4.78、Fe^2+=0.2、Cl^-=60.20、SO_4^2-=4.10、OH^-=0.34、HCO_3^-=105.20、CO_3^2-=12.36、メタけい酸=84.00 <分析日不明>

*) 水酸イオン(OH^-)=0.34なのでアルカリ性に振れていると思われます。

※ 不明データが多いですが、メタけい酸=84.00mg/kgで温泉規定に乗っています。

■ブランドグルメ

〔 津南のひまわり 〕

津南はひまわりの里として知られていて、沖ノ原台地では4haの畑に50万本のひまわりが咲き誇ります。

このひまわりをモチーフとした銘菓が「津南のひまわり」。

アーモンド、ごま、ひまわりの種を使ったビタミンEたっぷりのクッキーで、発売以来の人気商品だそうです。

津南町特産品にも認定されています。

〔 2011/02/13UP (2005/05入湯) 〕

E138.40.16.084N37.2.42.439

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 日光湯元温泉 「日光山輪王寺別院 日光山 湯元・温泉寺」 〔 Pick Up温泉 〕

日光湯元温泉 「日光山輪王寺別院 日光山 湯元・温泉寺」

日光湯元温泉 「日光山輪王寺別院 日光山 湯元・温泉寺」住 所 :栃木県日光市湯元

電 話 :0288-55-0013

時 間 :9:00~16:00 / 12月~4月中旬休止

料 金 :500円(志納金)/1h

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (日光観光協会)

■ 紹介ページ (じゃらん観光ガイド)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

■ 紹介ページ (栃ナビ!)

昭和29年(1954年)、酸ヶ湯、四万とともに国民保養温泉地の第一号指定を受けた日光湯元温泉。

延暦七年(788年)、四本龍寺(現輪王寺)を建立(日光開山)され、のちの日光繁栄の礎を築かれた勝道上人によって開湯されたというふるい歴史をもつ名湯です。

湯元温泉のもっとも奥まったところ、泉源地の湯ノ平湿原にちかい温泉寺は、湯元屈指の名跡ながら庫裡内の浴場で広く日帰り入浴を受け入れていることでも知られています。

勝道上人により『薬師湯』(瑠璃湯)と命名され、薬師瑠璃光如来が祀られたのがはじまりで、江戸時代には輪王寺宮の直轄寺院となり、当時は霊場管理者の中禅寺上人と日光奉行の許可を受けなければ入湯が許されなかったという格式高い寺湯です。

(以上、輪王寺HPを参考)

【写真 上(左)】 湯ノ平湿原

【写真 下(右)】 湯ノ平湿原から温泉寺

現地の由来書によると、温泉寺本尊の薬師堂は、もとは裏山の温泉ケ岳頂上にありましたが、昭和41年(1966年)9月の台風によって堂宇が倒壊、不思議にも無傷で残った御本尊をお迎えし、昭和48年(1973年)に輪王寺によって建立されてほぼ現在の形になりました。

世界遺産「日光山 輪王寺」別院の格式を誇る天台宗の名刹です。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鐘楼と右手おくが本堂、左が庫裡

境内にPはなく、ビジターセンター周辺の無料Pに停めて散策がてら歩いていくことになります。

高原の涼気のなか端正な堂宇がたたずんでいる様は、なんともいえず趣があります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂の花頭窓

寺湯というと、いかめしいイメージがありますが、玄関脇のベルを押すとでてこられたおばさまの応対はとても親切なものでした。(入湯希望者はベルを押すこと。無断壇上禁止。)

【写真 上(左)】 玄関脇のベル

【写真 下(右)】 館内

湯船が狭いので順番に案内(貸切ではない)されますが、このときは空いていてすぐに入浴できました。

玄関左手には休憩所があり、お茶とお菓子をいただくことができますが、入浴&休憩で1時間以内の制限があります。

館内にはお寺らしい森閑とした空気がながれています。

帰るころには休憩室にグループ客が入っていましたが、みな場の空気に飲まれたのか神妙で閑かでした(^^)

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 名湯『薬師湯』

廊下の左手にふたつの浴室、この日は手前が女湯、おくが男湯。

浴室入口には「薬師湯」という扁額がかかっています。

なお、廊下をそのまま進むと本堂ですが、一般人は進入禁止です。

【写真 上(左)】 硫化したカラン

【写真 下(右)】 木造りの浴舎

脱衣所洗面台のカランが真っ黒に硫化しているのは、さすがに硫黄泉の本丸。

連休13時ではじめ独占でしたが、あとから2人きて3人に。このくらいがMaxかな?

【写真 上(左)】 渋い格子天井

【写真 下(右)】 湯船

木造り格子天井の雰囲気というか、格調ある浴室で木枠石敷3人ほどのたっぷりふかめで入りごこちのいい湯船が据えられています。

カラン2、アメニティ類一切なし。

【写真 上(左)】 湯口(全量投入)

【写真 下(右)】 湯口(絞り投入)

湯船のうえから突き出た金属パイプからかなりの熱湯を投入ですが、全量投入すると熱すぎるので、一部を樋で湯船の外に逃がしています。

オーバーフローはなく、槽内のどこからか排湯していると思います。

投入湯は泉源直引きと思われ、鮮度感は申し分ありません。

ただ、別に水カランもあるので水で埋められるおそれもあります。

行ったときはかなりの熱湯で、スペック相応の濃度感もあったので希釈はなかったと思います。

【写真 上(左)】 槽外に逃がされる源泉

【写真 下(右)】 古い分析書

お湯は透明度30cmほどの青味をおびた乳白色にごり湯で、白クリームの湯の花が盛大に舞っています。

ゲキ熱すぎて味不明(^^;)、日光湯元特有の強いラムネ臭が香り立ちます。

きしきしとツルすべとイオウ泉のするするに、しっかりとしたとろみが加わる絶妙な湯ざわり。

熱湯ということもありますが、お湯じたいに力感があってあたたまりがつよいので、ときおり水を浴びながらの入湯となりました。

【写真 上(左)】 右手が庫裡、正面おくが7号泉源?

【写真 下(右)】 7号泉源?

さすがに由緒正しき湯元温泉寺の寺湯。

からだに染み入るような含蓄あるお湯は、名湯の宝庫、日光湯元でも最上のものでしょう。

入浴可のときは玄関前に看板がでているので、これをみたら「迷わず入り」かと・・・。

〔 源泉名:奥日光開発(株)7号源泉 〕

含硫黄-Ca・Na-硫酸塩・炭酸水素塩温泉(硫化水素型) 71.4℃、pH=6.5、湧出量不明、成分総計=1.240g/kg

Na^+=135.4mg/kg、Ca^2+=126.4、Cl^-=50.0、HS^-=10.8、SO_4^2-=338.6、HCO_3^-=267.0、チオ硫酸イオン=0.6、陽イオン計=279.9、陰イオン計=667.9、メタけい酸=90.2、メタほう酸=21.1、遊離炭酸=141.6、硫化水素=38.5 <H20.5.26分析>

※ 総硫黄=49.9mg/kgもあるのにpHは6.5と高めなのが日光湯元温泉の”ミソ”です。

※ 奥日光開発(株)7号源泉の単独利用はめずらしいもの。

庫裡の裏手の泉源らしきものが7号泉源だとすると、多くの泉源が集中する湯ノ平湿原からすこし離れたところに位置することになります。

<温泉利用掲示>

加水:あり 加温:なし 循環利用:なし 消毒処理:なし

〔 脱衣所掲示 〕

「差し水(加水)の理由」

源泉温度(62℃~74℃)が高いので外気温差により差し水をすることがあります。

〔 現地掲示 / 温泉寺本尊薬師如来 〕

湯元温泉は延暦七年(七八八)に勝道上人がこの地に湧出している温泉を発見し『薬師湯』と名づけたことに始まる。

更に慈覚大師によって、功徳力のある療養延年の名湯として世に広められ、江戸時代には入湯者に対する掟も定められ、輪王寺の支配下に置かれていた。

現在の温泉寺は、昭和四十一年の台風によって倒壊した堂宇を、昭和四十八年に復興した建物で、霊験あらたかな薬師如来を本尊としてお祀りし、庫裡には因縁深い名湯『薬師湯』も引かれ『温泉のあるお寺』として、あまねく天下に知られている。

温泉寺執行

〔 2011/02/12内容補強のうえUP (2008/09入湯) 〕

E139.25.35.967N36.48.19.327

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 箱根二十湯制覇!

先日、懸案だった木賀温泉の「KKR宮ノ下」に宿泊して、ついに箱根二十湯を制覇しました。

じつは、二十湯以外に「小田急 山のホテル」の自家源泉”つつじの湯”(芦ノ湖温泉)がありますが、これは異様にお高いので、いつかお金が貯まったら(笑)いきます。

〔 箱根七湯から箱根二十湯へ 〕 (箱根7湯~箱根12湯~箱根17湯~箱根20湯)

奈良時代の天平十年(738年)、釈浄定坊による湯本「惣湯」の発見が箱根温泉の開湯とされます。

以後、豊臣秀吉の小田原征伐などを契機として発展を遂げ、江戸時代には「箱根七湯」時代となりました。

■ 箱根七湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯)

「箱根七湯」とは、湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯。別に姥子もあって実質は八湯でした。

この「箱根七湯」は当時の箱根温泉のガイドブックともいえる「七湯の枝折」によって、広く人口に膾炙されました。

■ 箱根九湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石)

明治十九年(1886年)、内務省衛生局により編纂された「日本鉱泉誌」では箱根の温泉は「箱根七湯」に姥子、仙石を加えた「箱根九湯」とされています。

仙石は大湧谷(当時は”大地獄”とよばれた)からの引湯ですが、現在のような造成泉ではなく、大湧谷の自然湧出泉を筧で引いていました。箱根の得意ワザ、引湯のはじまりです。

■ 箱根十二湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石、小湧谷(小地獄)、湯ノ花沢、強羅)

独自の美文調で各地の景勝地を紹介した大月桂月が明治三十二年(1899年)に著した「箱根雑観」では「箱根九湯」に小湧谷(小地獄)、湯ノ花沢、強羅を加え、さらに大湧谷(仙石上湯)を数えて「箱根十三湯」としています。(仙石は”仙石下湯”としている。)

この時代の強羅温泉は早雲地獄からの引湯で、現在の早雲山造成泉はこの系譜を引くものです。

なお、一般には仙石の2湯(上湯、下湯)をひとつにまとめた「箱根十二湯」が親しまれていたようです。

また、仙石元湯(俵石)を加え「箱根十四湯」とする人もいたようです。

■ 箱根十六湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖)

昭和に入るといわゆる”上総掘り”による温泉井の開発や渦巻ポンプによる揚湯泉、戦後にはエアーリフトポンプによる揚湯泉も増加して、泉源数は急激に増加しました。

これに新たな引湯温泉地が加わって、「箱根十二湯」に二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖を加えた「箱根十六湯」時代となりました。

■ 箱根二十湯(「箱根十七湯」)

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石原、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖、早雲山、大涌谷、湖尻、蛸川)

その後、掘削技術の発達、水中ポンプの普及と観光の振興などによりさらに泉源と温泉地開発が進み、昭和56年(1981年)に発行された「箱根温泉誌」では「箱根十六湯」に早雲山、大涌谷、湖尻を加えた「箱根十九湯」、現在ではこれに蛸川(旧 元箱根)が加わって「箱根二十湯」とされています。

なお、平成17年(2005年)に箱根町観光協会/旅館協同組合の監修により発刊された「箱根オフィシャルガイドブック」では、「箱根十七湯」(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石原、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖、蛸川)として紹介されています。

昭和40年代中盤以降、温泉保護の観点から新規源泉開発が極端に制限され、近年、観光需要も右肩上がりの終焉を迎えているので、おそらく今後は「箱根二十湯」(「箱根十七湯」)で定着していくのだろうと思います。

(以上、箱根二十湯(かなしんブックス)平野富雄氏著を参考。)

〔 箱根二十湯すぐれもの湯のご紹介 〕

今回は、箱根二十湯制覇記念(笑)として、箱根二十湯制覇の野望を抱いた方のために、お湯のいい施設のリストを公開しましょう。

箱根の得意ワザは温泉造成と引湯です。

平成17年(2005年)、台風11号により湯の花沢の温泉造成施設が被害を受けたとき、芦ノ湖畔の多くの湯宿が温泉を利用できなくなりました。

これが現在の箱根の実態で、おなじ造成泉でも造成地や引湯ルートによって、お湯のイメージが大きくかわることがあります。

また、湯本などでは、さらにエリアによって小区分されることがあります。

なので、ここでは、これらを含めてマニアックに(笑)整理してみました。

なお、できるだけ日帰り可のものをリストしていますが、それがない場合は不可のものを挙げています。

それではいきます。(スペック総計の単位はg/kg)

【 01.箱根湯本温泉 】

(湯本・茶ノ花地区)

■ 「かっぱ天国」

Na・Ca-Cl・SO4温泉 54.7℃ pH=8.64 総計=1.01

(湯本・湯場地区)

■ 「平賀敬美術館」

アルカリ性単純温泉 42.4℃ pH=8.9 総計=0.55

(湯本茶屋地区)

■ 「ひがな湯治 天山」

Na-Cl温泉 67.3℃ pH=8.3 TIM=1.26

【 02.塔之沢温泉 】

■ 「上湯温泉大衆浴場」

単純温泉 39.6℃ pH=9.0 総計=0.2

【 03.大平台温泉 】

■ 「山楽荘」

Na-Cl温泉 67.7℃ pH=8.4 総計=1.33

【 04.宮ノ下温泉 】

■ 「太閤湯」

Na-Cl温泉 83.1℃ pH=8.4 総計=1.41

【 05.底倉温泉 】

■ 「そこくらの湯 つたや」

Na-Cl温泉 62.7℃ pH=7.8 総計=1.55

【 06.堂ヶ島温泉 】

■ 「対星館 花かじか」 (日帰り入浴不可)

Na-Cl・SO4温泉 71.7℃ pH=8.5 総計=1.51

【 07.小涌谷温泉 】

■ 「三河屋旅館」 (入湯済、未レポ、日帰り入浴不可)

■ 「箱根ホテル小涌園」 (入湯済、未レポ)

■ 「箱根みたか荘」 (現在、日帰り入浴不可?)

Na-Cl温泉 88.4℃ pH=7.9 総計=5.01

【 08.二ノ平温泉 】

■ 「亀の湯」(入湯済、未レポ)

■ 「翠の宿」

Na-Cl・SO4・HCO3温泉 70.0℃ pH=8.6 総計=1.12

【 09.強羅温泉 】

(掘削泉)

■ 「翠光館」

Na-Cl温泉 64.9℃ pH=7.5 総計=1.88

(早雲山造成泉)

■ 「薬師の湯 吉浜」

単純硫黄温泉 58.6℃ pH=6.9 総計=0.20

(大涌谷造成泉)

■ 「五彩館」

酸性-Ca・Mg-SO4・Cl温泉 64.7℃ pH=2.9 総計=1.01

【 10.木賀温泉 】

■ 「KKR宮ノ下」(入湯済、未レポ) (日帰り入浴不可)

■ 「箱根山水」

Na-Cl温泉 51.2℃ pH=7.8 総計=1.73

【 11.宮城野温泉 】

■ 「勘太郎の湯」

Na・Ca-Cl・SO4温泉 85.0℃ 総計=1.40

【 12.仙石原温泉 】

(掘削泉)

■ 「箱根ホテル花月園」(入湯済、未レポ)

単純温泉 40.0℃ pH=6.1 総計=0.93

(大涌谷造成泉)

■ 「万寿屋」

酸性-Ca・Mg-SO4・Cl温泉 64.7℃ pH=2.9 総計=1.01

(新姥子温泉)

■ 「ろくろべえ」

単純温泉 58℃ pH=3.6 総計=0.46

【 13.姥子温泉 】

■ 「秀明館」

単純温泉 42.4℃ pH=3.7 総計=0.68

【 14.芦ノ湖温泉 】

(箱根町供給温泉(箱根、元箱根、大芝系列/元箱根(椿公園中継槽経由))

■ 「民宿 湖月」 (現在、日帰り入浴の可否不明)

単純硫黄温泉 77.0℃ pH=3.7 総計=0.44

(箱根町供給温泉(箱根、元箱根、大芝系列/箱根町(箱根配湯槽経由))

■ 「夕霧荘」

単純硫黄温泉 77.0℃ pH=3.7 総計=0.44

【 15.芦之湯温泉 】

(芦刈の湯)

■ 「松坂屋本店」 (リニューアル後日帰り入浴不可に)

S-Ca・Na・Mg-SO4温泉 62.5℃ pH=7.3 総計=1.18

(芦之湯第1号(仙液湯)、箱根町揚湯井2号 他)

■ 「きのくにや」

単純硫黄温泉 37.9℃ pH=6.6 総計=0.83 〔芦之湯第1号(仙液湯)〕

単純温泉 52.7℃ pH=8.0 総計=0.91 〔箱根町揚湯井2号〕

(箱根町供給温泉(芦之湯(湯の花配湯槽経由))

■ 「山形屋旅館」

単純硫黄温泉 94.1℃ pH=6.4 総計=0.15

【 16.湯ノ花沢温泉 】

■ 「湯の花温泉ホテル」

単純硫黄温泉 52.2℃ pH=5.67 総計=0.26

【 17.蛸川温泉 】

■ 「箱根園コテージ」

Ca・Na-SO4・Cl温泉 45.6℃ pH=7.9 総計=1.07

【 18.早雲山温泉 】

■ 「大雄山最乗寺箱根別院」 (日帰り入浴休止中)

Ca・Mg・Na-SO4温泉 53.2℃ pH=8.10 総計=1.31

■ 「早雲閣 頓狂楼」(現 強羅(花扇)早雲閣)

Ca・Na・Mg-SO4・HCO3温泉 55.6℃ pH7.9 総計=1.33

【 19.湖尻・桃源台温泉 】

■ 「箱根高原ホテル」

Na・Ca・Mg-SO4・HCO3温泉 55.8℃ pH=7.0 総計=1.36

■ 「旅館 山越」

Mg・Ca・Na-SO4・HCO3温泉 58.9℃ pH=7.1 総計=1.65

【 20.大湧谷温泉 】

09.強羅温泉、12.仙石原温泉の欄にリスト。

参考:これまでの入湯リスト

1.湯本~宮ノ下

2.小涌谷~強羅~仙石原方面

3.芦之湯~芦ノ湖周辺

【BGM】

じつは、二十湯以外に「小田急 山のホテル」の自家源泉”つつじの湯”(芦ノ湖温泉)がありますが、これは異様にお高いので、いつかお金が貯まったら(笑)いきます。

〔 箱根七湯から箱根二十湯へ 〕 (箱根7湯~箱根12湯~箱根17湯~箱根20湯)

奈良時代の天平十年(738年)、釈浄定坊による湯本「惣湯」の発見が箱根温泉の開湯とされます。

以後、豊臣秀吉の小田原征伐などを契機として発展を遂げ、江戸時代には「箱根七湯」時代となりました。

■ 箱根七湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯)

「箱根七湯」とは、湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯。別に姥子もあって実質は八湯でした。

この「箱根七湯」は当時の箱根温泉のガイドブックともいえる「七湯の枝折」によって、広く人口に膾炙されました。

■ 箱根九湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石)

明治十九年(1886年)、内務省衛生局により編纂された「日本鉱泉誌」では箱根の温泉は「箱根七湯」に姥子、仙石を加えた「箱根九湯」とされています。

仙石は大湧谷(当時は”大地獄”とよばれた)からの引湯ですが、現在のような造成泉ではなく、大湧谷の自然湧出泉を筧で引いていました。箱根の得意ワザ、引湯のはじまりです。

■ 箱根十二湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石、小湧谷(小地獄)、湯ノ花沢、強羅)

独自の美文調で各地の景勝地を紹介した大月桂月が明治三十二年(1899年)に著した「箱根雑観」では「箱根九湯」に小湧谷(小地獄)、湯ノ花沢、強羅を加え、さらに大湧谷(仙石上湯)を数えて「箱根十三湯」としています。(仙石は”仙石下湯”としている。)

この時代の強羅温泉は早雲地獄からの引湯で、現在の早雲山造成泉はこの系譜を引くものです。

なお、一般には仙石の2湯(上湯、下湯)をひとつにまとめた「箱根十二湯」が親しまれていたようです。

また、仙石元湯(俵石)を加え「箱根十四湯」とする人もいたようです。

■ 箱根十六湯

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖)

昭和に入るといわゆる”上総掘り”による温泉井の開発や渦巻ポンプによる揚湯泉、戦後にはエアーリフトポンプによる揚湯泉も増加して、泉源数は急激に増加しました。

これに新たな引湯温泉地が加わって、「箱根十二湯」に二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖を加えた「箱根十六湯」時代となりました。

■ 箱根二十湯(「箱根十七湯」)

(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石原、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖、早雲山、大涌谷、湖尻、蛸川)

その後、掘削技術の発達、水中ポンプの普及と観光の振興などによりさらに泉源と温泉地開発が進み、昭和56年(1981年)に発行された「箱根温泉誌」では「箱根十六湯」に早雲山、大涌谷、湖尻を加えた「箱根十九湯」、現在ではこれに蛸川(旧 元箱根)が加わって「箱根二十湯」とされています。

なお、平成17年(2005年)に箱根町観光協会/旅館協同組合の監修により発刊された「箱根オフィシャルガイドブック」では、「箱根十七湯」(湯本、塔之沢、堂ヶ島、宮ノ下、底倉、木賀、芦之湯、姥子、仙石原、小湧谷、湯ノ花沢、強羅、二ノ平、宮城野、大平台、芦ノ湖、蛸川)として紹介されています。

昭和40年代中盤以降、温泉保護の観点から新規源泉開発が極端に制限され、近年、観光需要も右肩上がりの終焉を迎えているので、おそらく今後は「箱根二十湯」(「箱根十七湯」)で定着していくのだろうと思います。

(以上、箱根二十湯(かなしんブックス)平野富雄氏著を参考。)

〔 箱根二十湯すぐれもの湯のご紹介 〕

今回は、箱根二十湯制覇記念(笑)として、箱根二十湯制覇の野望を抱いた方のために、お湯のいい施設のリストを公開しましょう。

箱根の得意ワザは温泉造成と引湯です。

平成17年(2005年)、台風11号により湯の花沢の温泉造成施設が被害を受けたとき、芦ノ湖畔の多くの湯宿が温泉を利用できなくなりました。

これが現在の箱根の実態で、おなじ造成泉でも造成地や引湯ルートによって、お湯のイメージが大きくかわることがあります。

また、湯本などでは、さらにエリアによって小区分されることがあります。

なので、ここでは、これらを含めてマニアックに(笑)整理してみました。

なお、できるだけ日帰り可のものをリストしていますが、それがない場合は不可のものを挙げています。

それではいきます。(スペック総計の単位はg/kg)

【 01.箱根湯本温泉 】

(湯本・茶ノ花地区)

■ 「かっぱ天国」

Na・Ca-Cl・SO4温泉 54.7℃ pH=8.64 総計=1.01

(湯本・湯場地区)

■ 「平賀敬美術館」

アルカリ性単純温泉 42.4℃ pH=8.9 総計=0.55

(湯本茶屋地区)

■ 「ひがな湯治 天山」

Na-Cl温泉 67.3℃ pH=8.3 TIM=1.26

【 02.塔之沢温泉 】

■ 「上湯温泉大衆浴場」

単純温泉 39.6℃ pH=9.0 総計=0.2

【 03.大平台温泉 】

■ 「山楽荘」

Na-Cl温泉 67.7℃ pH=8.4 総計=1.33

【 04.宮ノ下温泉 】

■ 「太閤湯」

Na-Cl温泉 83.1℃ pH=8.4 総計=1.41

【 05.底倉温泉 】

■ 「そこくらの湯 つたや」

Na-Cl温泉 62.7℃ pH=7.8 総計=1.55

【 06.堂ヶ島温泉 】

■ 「対星館 花かじか」 (日帰り入浴不可)

Na-Cl・SO4温泉 71.7℃ pH=8.5 総計=1.51

【 07.小涌谷温泉 】

■ 「三河屋旅館」 (入湯済、未レポ、日帰り入浴不可)

■ 「箱根ホテル小涌園」 (入湯済、未レポ)

■ 「箱根みたか荘」 (現在、日帰り入浴不可?)

Na-Cl温泉 88.4℃ pH=7.9 総計=5.01

【 08.二ノ平温泉 】

■ 「亀の湯」(入湯済、未レポ)

■ 「翠の宿」

Na-Cl・SO4・HCO3温泉 70.0℃ pH=8.6 総計=1.12

【 09.強羅温泉 】

(掘削泉)

■ 「翠光館」

Na-Cl温泉 64.9℃ pH=7.5 総計=1.88

(早雲山造成泉)

■ 「薬師の湯 吉浜」

単純硫黄温泉 58.6℃ pH=6.9 総計=0.20

(大涌谷造成泉)

■ 「五彩館」

酸性-Ca・Mg-SO4・Cl温泉 64.7℃ pH=2.9 総計=1.01

【 10.木賀温泉 】

■ 「KKR宮ノ下」(入湯済、未レポ) (日帰り入浴不可)

■ 「箱根山水」

Na-Cl温泉 51.2℃ pH=7.8 総計=1.73

【 11.宮城野温泉 】

■ 「勘太郎の湯」

Na・Ca-Cl・SO4温泉 85.0℃ 総計=1.40

【 12.仙石原温泉 】

(掘削泉)

■ 「箱根ホテル花月園」(入湯済、未レポ)

単純温泉 40.0℃ pH=6.1 総計=0.93

(大涌谷造成泉)

■ 「万寿屋」

酸性-Ca・Mg-SO4・Cl温泉 64.7℃ pH=2.9 総計=1.01

(新姥子温泉)

■ 「ろくろべえ」

単純温泉 58℃ pH=3.6 総計=0.46

【 13.姥子温泉 】

■ 「秀明館」

単純温泉 42.4℃ pH=3.7 総計=0.68

【 14.芦ノ湖温泉 】

(箱根町供給温泉(箱根、元箱根、大芝系列/元箱根(椿公園中継槽経由))

■ 「民宿 湖月」 (現在、日帰り入浴の可否不明)

単純硫黄温泉 77.0℃ pH=3.7 総計=0.44

(箱根町供給温泉(箱根、元箱根、大芝系列/箱根町(箱根配湯槽経由))

■ 「夕霧荘」

単純硫黄温泉 77.0℃ pH=3.7 総計=0.44

【 15.芦之湯温泉 】

(芦刈の湯)

■ 「松坂屋本店」 (リニューアル後日帰り入浴不可に)

S-Ca・Na・Mg-SO4温泉 62.5℃ pH=7.3 総計=1.18

(芦之湯第1号(仙液湯)、箱根町揚湯井2号 他)

■ 「きのくにや」

単純硫黄温泉 37.9℃ pH=6.6 総計=0.83 〔芦之湯第1号(仙液湯)〕

単純温泉 52.7℃ pH=8.0 総計=0.91 〔箱根町揚湯井2号〕

(箱根町供給温泉(芦之湯(湯の花配湯槽経由))

■ 「山形屋旅館」

単純硫黄温泉 94.1℃ pH=6.4 総計=0.15

【 16.湯ノ花沢温泉 】

■ 「湯の花温泉ホテル」

単純硫黄温泉 52.2℃ pH=5.67 総計=0.26

【 17.蛸川温泉 】

■ 「箱根園コテージ」

Ca・Na-SO4・Cl温泉 45.6℃ pH=7.9 総計=1.07

【 18.早雲山温泉 】

■ 「大雄山最乗寺箱根別院」 (日帰り入浴休止中)

Ca・Mg・Na-SO4温泉 53.2℃ pH=8.10 総計=1.31

■ 「早雲閣 頓狂楼」(現 強羅(花扇)早雲閣)

Ca・Na・Mg-SO4・HCO3温泉 55.6℃ pH7.9 総計=1.33

【 19.湖尻・桃源台温泉 】

■ 「箱根高原ホテル」

Na・Ca・Mg-SO4・HCO3温泉 55.8℃ pH=7.0 総計=1.36

■ 「旅館 山越」

Mg・Ca・Na-SO4・HCO3温泉 58.9℃ pH=7.1 総計=1.65

【 20.大湧谷温泉 】

09.強羅温泉、12.仙石原温泉の欄にリスト。

参考:これまでの入湯リスト

1.湯本~宮ノ下

2.小涌谷~強羅~仙石原方面

3.芦之湯~芦ノ湖周辺

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 谷川温泉 「旅の湯やど セルバン (ペンション セルバン)」 〔 Pick Up温泉 〕

谷川温泉 「旅の湯やど セルバン (ペンション セルバン)」

谷川温泉 「旅の湯やど セルバン (ペンション セルバン)」住 所 :群馬県利根郡みなかみ町谷川568 (旧 利根郡水上町)

電 話 :0278-72-2097

時 間 :12:30~15:00(要事前確認)、12月~3月は日帰り入浴休止

料 金 :700円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

数多くの源泉をもつ谷川温泉ですが温泉をつかう宿は意外にすくなく、とくにペンション系ではここだけと思われます。

ペンションながら日帰り受け入れしていて、しかも、他の施設ではつかっていない「奥谷川源泉」に入れるので攻めてみました。

【写真 上(左)】 日帰り看板

【写真 下(右)】 入口

場所は、谷川温泉の最奥、「水上山荘」手前のY字路を右に入ってすこし走ったところで、入口に青い日帰り看板がでています。

庭先に貯湯槽(?)らしきものがあります。

ホワイトバレースキー場にもほどちかいところで、冬期(12月~3月)は日帰り休止となるので要注意。

【写真 上(左)】 貯湯槽?

【写真 下(右)】 庭先の貸切露天

庭先には貸切露天がありますが、日帰り可かどうかわからずしかも入浴中だったので内湯に入りました。

内湯はフロントよこから階段をのぼり廊下を渡った先。

廊下に面した部屋はどこも連泊客がいる気配で、ペンションというより湯治宿的につかわれている感じも・・・。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 脱衣所

こぢんまりとした内湯にみかげ石造3-4人の浴槽ひとつ。(女湯は石タイル貼)

扉の外の露天は野草茂る庭に面し風がとおる気分のいいもので、石枠青鉄平造4-5人の浴槽がひとつ。

ともにシンプルながら機能的でつかいやすいもので、ペンションとは思えない充実ぶりです。

湯口まわりには赤茶変&白い石膏の析出がでています。

【写真 上(左)】 女湯の内湯

【写真 下(右)】 女湯の露天

カラン4位(温泉)、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜14時で独占~2人。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 男湯の内湯

内湯は赤みかげ石の湯口から10L/min弱投入で槽内注吸湯はなく、全量をオーバーフローのかけ流し。

露天は岩の湯口からの投入と熱湯の少量側面注入で槽内吸湯はなく、潤沢なオーバーフローはこれもかけ流しでしょう。

【写真 上(左)】 男湯内湯の湯口

【写真 下(右)】 男湯露天の湯口

お湯は内湯で適温、露天でぬるめ。

無色透明のお湯には白とうす茶の湯の花がうかび、硫酸塩泉系らしく、湯中の指先が青白く発光しています。

よわい芒硝石膏の味と湯の香で、内湯と露天でイメージが微妙にちがい、内湯は芒硝、露天は石膏が勝っている感じ。

弱ヌルすべ+弱きしきしによわいとろみをまじえたやわらかな湯ざわりで、おだやかによく温もり、浴後は充実した爽快感がでるいかにも谷川温泉らしい上質なお湯です。

料金700円はちと高いような気もしますが、自家源泉だし、湯づかいもいいので温泉好きは攻めてみるのもいいかも。

掲示は2源泉ありました。

内湯の温泉利用証(日本温泉協会Vers)によると、「奥谷川源泉・不動の湯混合泉」(湧出量250L/min、400m引湯管引湯)。

一緒に掲示されていた源泉分布&引湯ルート図によると、混合引湯のような感じもしますが、「ランプの湯」(=庭の露天?)では低温泉流入時間(5:00~7:30、13:00~16:30、18:00~21:30)があるので、それぞれ単独引湯で浴場で混合しているのかも・・・。

そうだとすると内湯と露天のお湯のニュアンスのちがいも説明がつきます。(露天のほうが「奥谷川源泉」の量が多い。)

(帰りにヒアリングしようと思っていたが、お宿の人行方不明になってしまったのでナゾのまま。)

〔 源泉名:谷川温泉 奥谷川源泉 〕

単純温泉(Ca・Na-SO4・HCO3・Cl型) 33.4℃、pH=8.0、130L/min動力、総計=0.18g/kg

Na^+=21.9mg/kg (44.94mval%)、Ca^2+=21.9 (51.70)、Fe^2+=0.01、Cl^-=16.1 (21.70)、SO_4^2-=54.0 (53.81)、HCO_3^-=29.9 (23.52)、陽イオン計=45.1 (2.11mval)、陰イオン計=100 (2.08mval)、メタけい酸=33.9 <H13.1.25分析>

〔 源泉名:谷川温泉 不動の湯 〕

単純温泉(Ca・Na-SO4・Cl型) 54.4℃、pH=8.3、湧出量=測定せず(動力)、総計=0.40g/kg

Na^+=59.4mg/kg (48.20mval%)、Ca^2+=54.3 (50.61)、Fe^2+=0.09、Cl^-=62.9 (34.24)、SO_4^2-=143 (57.54)、HCO_3^-=14.7 (4.64)、陽イオン計=116 (5.35mval)、陰イオン計=226 (5.18mval)、メタけい酸=57.9 <H13.7.18分析>

※ 「不動の湯」はおそらく共有泉*、自家の「奥谷川源泉」だけでは湯温が足りないので、高温泉の「不動の湯」を混合して適温に調整しているのだと思います。(その旨の掲示もあり。)

*)自家源泉と分析依頼者がおなじなので、「不動の湯」はこのお宿の自家で、これを共有泉に回しているかもしれぬが・・・。

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:冬期露天のみ随時 循環:なし(かけ流し) 塩素系薬剤使用:清掃時のみ

〔 館内掲示 〕

当温泉浴場では、

・低温泉(約32度)

・高温泉(約54度)

の2カ所から源泉を引き込み温度調節を行っております。

加水・循環等はしておりません。

〔 2011/02/09UP (2006/07入湯) 〕

E138.57.24.593N36.47.18.989&ZM=10

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 蔦木温泉 「つたの湯」 〔 Pick Up温泉 〕

蔦木温泉 「つたの湯」

蔦木温泉 「つたの湯」住 所 :長野県諏訪郡富士見町落合字蔦木河原1984-1

電 話 :0266-61-8222

時 間 :10:00~22:00 / 火休

料 金 :600円(18時~ 500円)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (BIGLOBE旅行)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (ぐるなび)

※ 浴場の写真はこちらをご覧ください。

R4甲州街道、山梨県との県境にある「道の駅 信州蔦木宿」内の日帰り温泉施設。

道の駅の温泉はたいてい人気がありますが、ここもかなりの入り込みでした。

蔦木宿は、甲州街道43番目の宿場町として江戸時代に栄えたところで、この道の駅も宿場風の和シックなたたずまい。

かなりと大規模な道の駅で、「つたの湯」はその中核施設として位置づけられています。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 外観

脱衣所はさして広くなく、ごったがえしで人いきれムンムン。

浴場に入って左が洗い場。

右手に内湯(みかげ石枠タイル貼10人以上)、源泉風呂(同3人)、ジャグジーバスが並びます。

露天ゾーンは左手に露天(石枠石敷12人以上)と右手にサウナ、水風呂(木造)。

露天はスペース広めで開放感があります。

カラン数確認忘れ、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜14時で25人以上とけっこうな盛況。

道の駅の集客力おそるべし!

内湯は、二段になった石の湯口から15L/minほどのぬる湯投入(源泉?)+側面注入で上面排湯+底面給湯の循環仕様。

源泉風呂は、湯口からの投入なく槽内注排湯不明でオーバーフローなし。

露天は、石の湯口から大量投入で上面排湯。

水風呂は、イオウ系の白い析出がでた木の湯口からの投入。

内湯・露天は似たようなお湯で、ともにほぼ適温。

やや懸濁し白い浮遊物、味不明でかなりつよいカルキ臭が感じられ、浴感よわくあまり感心したお湯ではありませんでした。

ただ、内湯湯口のぬる湯のコンディションはよく、甘いイオウ臭はここがいちばんはっきりと感じられました。

水風呂は、湯口にイオウ系の析出がでているのになぜかイオウ臭が感じられません。

源泉槽はなかなかです。

30℃半ばくらいの不感温度でうすくにごって白い浮遊物。

味不明で甘いイオウ臭が湯面でも香ります。

湯ざわりはとてもやわらかくとろみも感じられ、浴後はほこほことした充実感が残ります。

食塩泉の重みとイオウ泉の特徴を兼ね備えたなかなかの源泉とみました。

常に満杯だったのでイメージ的には鮮度いまいちな感じがしますが、じつはかなりよく、アワつきもあります。

近くの白州塩沢温泉に似たイメージのお湯で、塩沢よりイオウ気はよわいものの硫酸塩が効いている分、力感はつよいのでは?

道の駅のお湯にしては最上の部類に入るかもしれません。

ただ、源泉槽はやたらに人気で入ったら30分も占拠している客がいるのでなかなか空かず、たまに空くとたちまち壮絶な争奪戦が展開されます ^^;)

観光客は露天、ジモティは源泉風呂に集結していて、内湯はガラガラ。

内湯と源泉槽の落差が激しいと、どうしてもこうなります。

週末はこんな状況なので、ゆったりといいお湯を楽しみたいなら塩沢温泉に行ったほうがいいかも・・・。

ただ、アイテムのバランスはとれているし、源泉風呂のお湯はいいので、平日のんびり入るならおすすめ施設かもしれません。

〔 源泉名: 蔦木温泉 つたの湯 〕

Na・Ca-硫酸塩・塩化物温泉 32.7℃、pH=9.28、88.2L/min(1,200m掘削揚湯)、蒸発残留物=2.02g/kg

Na^+=504.7mg/kg、Ca^2+=166.9、Fe^2+=0.09、F^-=5.0、Cl^-=528.8、HS^-=0.2、SO_4^2-=764.6、HCO_3^-=11.0、CO_3^2-=6.0 <H17.9.20分析>

<温泉利用掲示>

(源泉槽)

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:なし 殺菌処理:なし

(大浴場・露天)

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:あり(露天は循環装置) 塩素殺菌処理:あり

■ブランドグルメ

〔 そばドラ 〕

富士見の名物どらやき。

信州特産のそば粉や八ヶ岳自然農園でとれた卵をつかう素材にこだわったどらやきで、ほどよい甘さ。

小倉、栗、チーズクリーム、抹茶、ブルーベリー、小倉&マーガリンなど種類があるのも楽しいです。

全国菓子大博覧会技術優秀賞を受賞しているそうです。

((株)塩崎HPなどを参考。)

〔 2011/02/09UP (2006/08入湯) 〕

E138.16.48.215N35.51.36.515

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鬼怒川温泉 「元湯 星のや」 〔 Pick Up温泉 〕

鬼怒川温泉 「元湯 星のや」

鬼怒川温泉 「元湯 星のや」※ 2010年後半に廃業、下記は営業時のデータ

住 所 :栃木県日光市藤原2 (旧 塩谷郡藤原町)

電 話 :0288-77-1013

時 間 :10:00~15:00(要事前確認) / 不定休

料 金 :800円(レポ入湯時は500円)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (栃木の温泉宿(求人ジャーナル社))

なんと、鬼怒川の名湯「星のや」が廃業してしまいました。

Web上で複数の廃業情報が流れていて、HPにアクセスすると”Forbidden”、TELしたら個人宅につながって「旅館は去年やめてしまいました。」とのこと。

「鬼怒川温泉の良心」ともいえるすばらしい湯づかいをしていたので、記録の意味でUPします。

鬼怒川温泉は元禄四年、村人によって発見され、日光神領内であったために、村人と日光奉行との所有権争いののち奉行側の所有となり、江戸時代には日光詣での大名や日光山の僧侶などの位の高い人しか入湯が許されていなかった格式の高いお湯でした。

かつて”滝の湯”と呼ばれたこのお湯は、「傷は川治、火傷は滝」と称されるように、火傷に特効があることで知られ、明治に入って庶民にも開放、昭和二年、東武線の開通に合わせて”鬼怒川温泉”と名を改めました。

以降、立地やアクセスのよさから、関東有数の大温泉地として急速な発展を遂げたのは周知のとおりですが、団体旅行や歓楽温泉のイメージがあまりに強くなりすぎ、グループ客や個人客が主流となった近年の風潮にアジャストできず、バブル期の過剰投資のツケにメーンバンクの足利銀行の破綻も重なって、構造的な課題が表面化している温泉地ともいわれます。

(筆者後註:現在、中国をはじめとする外国人観光客の受け入れに活路を見いだすうごきあり。)

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 内湯入口

大正十四年創業の老舗「元湯 星のや」は、温泉教授松田忠徳氏が著書「日本百名湯」のなかで絶讃された宿で、はっきりいって外観はかなりくたびれています。

でも、水上の「天野屋」や伊香保の「青山旅館」などもそうですが、有名温泉地ではあまり設備投資をしていないかな?的な佇まいのお宿(失礼 ^^;)にいいお湯が潜んでいることが多いので、期待できそう・・・。

ご主人は誠実そうな感じの方で、わざわざ浴室まで案内して下さいました。

驚いたのは、エレベーターまで案内され、行き先ボタンを押したご主人は乗らないので、あとは自分で浴場をさがすのかと思いきや、エレベーターの扉が開くとくだんのご主人が立っていて「どうぞ、こちらです!」と案内をつづけたこと。

おそらく、ご主人はダッシュで階段を駆け上がったのでしょう。

わたしも、たくさんの温泉旅館で日帰り入浴していますが、こういう気合いの入った(?)案内をされたのはここだけです。

男女別の内湯と混浴の露天岩風呂がありハダカ移動不可。もちろん両方入りました。

【写真 上(左)】 かわいい露天

【写真 下(右)】 露天からの眺め

露天岩風呂は、目の前に緑と鬼怒川の渓谷をのぞむ気持ちのなごむロケーション。

屋根付きの岩造りで、6-7人の熱湯ゾーンと3-4人の適温ゾーンが岩で仕切られお湯の行き来があります。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 露天の湯口

熱湯ゾーンに石膏らしき析出の出た2本の塩ビパイプ(熱いのとぬるいの)から投入し、適温ゾーンに流し込んでザンザコにオーバーフローしている様は壮観です。

カラン5のお湯カランも温泉だと思います。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

鬼怒川の渓谷を見下ろす二面採光の味わいある内湯。

みかげ石枠タイル貼10人以上の大きめの浴槽は、湯抜き栓だけのシンプルなもの。

こちらも石膏系の白い析出が出た湯口ふたつからそれぞれ30L/minほどを投入で、全量を豪快にオーバーフローの完璧なかけ流し。

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 見事なかけ流し

自家源泉かけ流しということで、湯量は相当にありそうで、湯口そばにはコップもおいてありました。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

週末14時でいずれも独占!。

【写真 上(左)】 男湯の湯口&湯色

【写真 下(右)】 露天の湯口&湯色

かなり熱めのお湯は無色透明で白とうす緑(露天岩風呂は茶色)の湯の花が綺麗に舞っています。

ほぼ無味でよわい石膏臭。

ヌルすべとキシキシの入りまじる湯ざわりで、熱湯ということもありますがとても温まり、浴後は爽快感が出てきます。

露天、内湯とも鮮度感は文句のつけようがありません。

ビシっとくる清澄な熱湯は、湯檜曽や奥利根鎌田、会津湯野上などに似たイメージかな・・。

【写真 上(左)】 露天の湯色-1

【写真 下(右)】 露天の湯色-2

温泉好きのあいだでは、なにかと揶揄されがちな鬼怒川温泉ですが、こんな贅沢な湯づかいをしている宿が残っているとは正直おどろき。

納得の一湯です。

わたしはこのほかにも鬼怒川のお湯にいくつか入っていますが、ここを越えるお湯はいまのところありません。

(「仁王尊プラザ」が対抗馬か?、ただ、お湯の個性は「仁王尊」の方があるものの、お湯の格はこちらの方が上のような気がする。)

【写真 上(左)】 洗い場への流し出し(露天)

【写真 下(右)】 古い分析書

状況はきびしいものがあるとは思いますが、接客もよさそうだし、このすばらしいお湯とともに固定客をしっかりとつかんで続けていってほしいと思います。

----------------------

筆者後記:

またひとつお湯のいいお宿が廃業になってしまいました。

背景は、渋川温泉 「保科館」に書いたとおりだと思います。

いくら温泉好きが絶賛し声援を送っても、続々と廃業がつづきます。

こういう「古きよき昭和の温泉旅館」は、もはやその使命を終えたということなのか・・・。

なんだかよくわからなくなっている今日このごろ。

〔 源泉名:宝の湯 〕

単純温泉* 50.2℃、pH=9.0、湧出量不明、成分総計=589mg/kg

Na^+=114.0mg/kg、Ca^2+=73.4、総鉄=0.014、F^-=2.9、Cl^-=91.7、SO_4^2-=235.1、CO_3^2-=9.6、陽イオン計=190.5、陰イオン計=344.2、メタほう酸=49.7、メタけい酸=4.6 <S62.2.24分析>

*) アル単では・・・?

〔館内掲示より / 元湯温泉の由来 (原文のママ引用)〕

元湯名湯と言ひ伝えられて久しい

当温泉の起こりは 川釣り好きの初代星献吾老が 川の中から湧出する温泉を発見県に申請いたしましたのが始りです(古文書蔵)

当時ひの辺りにハ 住む人なく 石造蔵のみを建立し、その后七年経て大正十四年 初めて旅館として木造建て地上二階地下一階十五室が立ちました

玄関前の街道はその昔戊辰の役戦跡として多勢の武士そして農民が苦戦した会津西街道のなごりとどめる唯一の古戦場でございます

現在の会津西街道は附近の里人達が小原不動尊様、帝釈天様戊辰戦没者を祭る慰霊碑を大切に奉賛とを続けて居ります

これらハ今は亡き多くの古老の方々が語りついで守りつづけた歴史でございます

弊館ハ限りある大地の恵を大切にいたして温泉の湯量に合せて収容力を増さず 薬効力を弱める事なき様 日夜努力いたして居ります

以上 館主敬白

「当館では、浴場の温泉の循環を一切しておりません。」(浴場掲示)

○ 元レポは「みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」でもご紹介いただいています。

〔 2011/02/04内容補強のうえUP (2004/07/09レポ (2004/07入湯)) 〕

E139.43.31.056N36.50.2.830

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 新座温泉 「ゆとりの郷 にいざ温泉」

新座温泉 「ゆとりの郷 にいざ温泉」

新座温泉 「ゆとりの郷 にいざ温泉」住 所 :埼玉県新座市本多2-1-5

電 話 :048-479-4126

時 間 :10:00~25:00(最終入館受付 23:30)

料 金 :1,200円(土日祝 1,300円)(タオル・バスタオルレンタル付)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

※ 館内の写真はありません。こちらをご覧ください。

2007/11/6、経営主体の破綻により突如閉館したにいざ温泉「彩泉楼」が、経営主体がかわって2010/6/14にリニューアル・オープンしたもの。

料金の高さで有名だった「彩泉楼」。

新施設も平日1,200円(土日祝 1,300円)という強気の料金設定なので行く気はありませんでしたが、先日、800円入浴クーポンが折り込みチラシで入っていたので入湯してきました。

関越道の脇にある日帰り温泉施設です。

経営主体は「むさし野温泉 彩ゆ記」(いまは「埼玉スポーツセンター天然温泉」に改称している模様)を経営する埼玉スポーツセンターに移行というWeb情報が多数ありますが、オフィシャルな裏はとれず。

ただ、オフィシャルHPで埼玉スポーツセンターにリンクが貼られていたり、「埼玉スポーツセンター天然温泉」のイベントノベルティでここの入浴無料券が配布されたりするので、やはりなんらかの関係があるのでは・・・。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 エントランス

関越道の側道沿い、鉄道だと東武東上線「志木」駅、JR武蔵野線「新座」駅、西武池袋線「清瀬」駅から路線バス。

現在テスト的に「清瀬」駅北口から無料送迎バスを運行しています。

「彩泉楼」は典型的な健ラ系でしたが、かなり手が入れられて都市型の温浴施設的な装いになっています。

以前は1階フロントで受付し、館内のブースで入浴セットを受け取るという複雑な入浴システムでしたが、今回はフロント一括受付ですっきり。(後精算制)

以前地下のフロント側にあった、「五色の湯」の湯とプールは閉鎖され、いまは、旧「天平の湯」のあった場所に浴場が設置されています。

内装などはすべて綺麗になっていますが、天井が低く、窓がほとんどないのでいまいち閉塞感があります。

たしか以前は右が男湯、左が女湯でしたが、いまは逆になっています。

脱衣所はまーまーゆったり。

浴場は男女逆なのではっきりとはわかりませんが、メイン浴槽は以前のものを活かしてつくられているようです。(浴槽脇の巨石群に見覚えがある。)

入って左が洗い場。右にサウナとアカスリ。

左手おくに主浴槽「ゆとり湯」(鉄平石造20人位、温泉)、相対して右に水風呂、そのおくに「絹湯」(マイナスイオンの白濁した気泡湯、真湯、弱カルキ)、さらに右手おくに「圧注湯」(タイル貼3人、ジェット付、温泉)、「寝湯」(同3人、ジェット付、温泉)という構成。

一部三角屋根のサンルーム状になっているものの大部分の天井は低く、湯気がこもってやや圧迫感があります。

何本も走っている梁からときおり水滴がポタポタ落ちてきて不快。

「ゆとり湯」は数ヶ所からの側面注入で湯口投入がないのは残念。

よわい底面吸湯と上面排湯口への潤沢な流し出し。

「圧注湯」&「寝湯」は側面&底面注入で槽内排湯ありのオーバーフローなし。

湯温は「ゆとり湯」で適温~ややぬる。「圧注湯」&「寝湯」でぬるめ。

濃度感は、「ゆとり湯」 > 「圧注湯」 > 「寝湯」の順で、お湯は「ゆとり湯」がベストです。

「圧注湯」&「寝湯」も循環湯としては悪くなく、いい感じのぬる湯ですが、人が入るとセンサーで強制的に強力ジェットが作動していまい、落ちついて入れないのは残念。

カラン20、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

ただ、この料金なら洗い場はセパレート型がほしいところ。

平日の21時、800円の割引期間中ながら男湯は4~8人程度と空いていました。

ここのサウナはロウリュサービスがあるのですが、なんとロウリュ独占!。

もちろんロウリュ独占ははじめてですが、なんか妙に落ち着かないものがあります(笑)

【写真 上(左)】 泉源?&浴場上部

【写真 下(右)】 泉源?

お湯は「ゆとり湯」のみレポします。

紅茶色の黒湯系で透明度70㎝くらい。

味不明、有機肥料臭とお香系モール?泉とアンモニア臭が入りまじった香りがしますが、「彩泉楼」時代のほうが強かったような・・・。

「彩泉楼」の湯口にあった荒けずりな温泉臭が感じられないのは「揚湯後にメタンガスを抜いて安全な状態で施設に導入」(脱衣所掲示)しているためかもしれません。

重曹泉特有のまとわりつくようなツルすべとはっきりとしたとろみがあり、”美人の湯”のキャッチにいつわりなし。

適度な濃度感もあってよくあたたまるお湯です。

「ゆとり湯」のお湯は黒湯としてはふつうにいいですが、やっぱり「彩泉楼」時代のほうがお湯に切れがあったような気も・・・。

じつは「むさし野温泉 彩ゆ記」はこのところ埼玉でも屈指のすばらしい湯づかいになっているので、密かに期待していったのですがちと期待ハズレ。

浴場の真上の位置に泉源らしきものがあり、しかもこのスペックなので本気になればかなりの湯づかいができるはず。

泉温26.0℃で湯量もあるので、非加温のかけ流し槽がほしいところ。

水風呂はかなりいいです。

おそらく半循でわずかに消毒臭を感じますが、19℃くらいでとろみのあるもの。

水中の指先がよわく青白に発光し、きしきし感もあるので硫酸塩成分を含んでいるかもしれません。

「ゆとり湯」との浴感のコントラストが絶妙で、何度か冷温交互浴を楽しみました。

ビジホのお湯として考えるなら充分な内容ですが、高料金の日帰り温泉として考えるとどうかな?

とくにこの料金で露天がないのはかなりきびしいような・・・。

埼玉のこのあたりは回数券割引キャンペーンなどが頻繁に打たれ、熾烈な価格競争が展開されているところ。

日帰り温泉に1,000円以上払う客層はそうそうおらず、なんとも中途半端な料金設定です。

競合施設は、王様温泉(志木の湯)「おふろの王様 志木店」、真名井温泉 「真名井の湯」所沢、湯の森温泉「湯の森所沢」、所沢温泉 「湯楽の里 所沢店」、みずほ温泉 「むさし野温泉 彩ゆ記」あたりで、どれも露天をもち、源泉槽かそれに近い浴槽をもっているのでよけいに不利。

このあたりのお客の指向はたぶん和風スパ銭にあるので、ポジションどりがむずかしいところ。

1日過ごせる施設というなら、「彩泉楼」にあったプールやミニシアターは武器でしたが、それもなくなっています。

文句なしの「美人の湯」なので、そのあたりにポイントを絞って運営していくなど、4ケタを支払う仕掛けがいるような気がします。

せっかくの良泉、新座温泉が復活したのだから、しっかり固定客をつかんでつづいて行ってほしいと思います。

〔 源泉名:新座温泉 〕

Na-炭酸水素塩・塩化物温泉 26.0℃、pH=8.0、300L/min(1,500m掘削揚湯)、成分総計=2.501g/kg

Na^+=707.8mg/kg (97.19mval%)、NH4^+=0.8、Fe^2+=2.9、F^-=**.*、Cl^-=311.0 (28.30)、Br^-=1.1、HCO_3^-=1333 (70.47)、CO_3^2-=10.1、陽イオン計=732.5 (31.68mval)、陰イオン計=1656 (30.99mval)、メタけい酸=73.0、メタほう酸=13.4、遊離炭酸=25.9 <H22.5.13分析>

〔 源泉名:新座温泉 〕

Na-炭酸水素塩・塩化物温泉 39.8℃、pH=7.95、460L/min(1,500m掘削揚湯/MAX620L/min)、成分総計=1.574g/kg

Na^+=455.0mg/kg (96.58mval%)、Fe^2+=1.9、Cl^-=307.8 (44.81)、HCO_3^-=640.7 (54.21)、CO_3^2-=2.1、陽イオン計=476.8 (20.49mval)、陰イオン計=955.0 (19.37mval)、メタけい酸=102.6、メタほう酸=17.5、有機物=13.6 <H8.5.7分析>

分析>

※ 旧分析にくらべると、泉温が落ち、湧出量も減少していますが、成分濃度(とくに重曹成分)は濃くなっています。

■ブランドグルメ

〔 野火止わいん 〕

埼玉県南部では意外にブドウが栽培されています。

新座市野火止産の地元のブドウを甲州種等とブレンドして勝沼で醸造される稀少なワイン。

野火止用水が清流対策事業により整備されたことを記念してつくられたもので、秋に出す地元ブドウ100%の人気の新酒ロゼタイプもあるそうです。

(「地域でがんばる元気な商店」(埼玉県産業労働部商業支援課)などを参考。)

〔 2011/02/04UP (2011/01入湯) 〕

E139.33.19.203N35.47.0.387

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 塩原(古町)温泉 「やまなみ荘」 〔 Pick Up温泉 〕

塩原(古町)温泉 「やまなみ荘」

塩原(古町)温泉 「やまなみ荘」住 所 :栃木県那須塩原市塩原2566 (旧 那須郡塩原町)

電 話 :0287-32-3962

時 間 :11:00~18:00(要事前確認) / 不定休

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE観光ガイド)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

塩原、古町温泉にある自家源泉の湯宿が日帰り対応するもの。

地味な宿ながら、以前は「塩原湯めぐり手形」に参加していたので、温泉好きにはわりに知られています。

塩原のメイン道路、R400の1本南側を走る道沿いにあり、道に面して「露天風呂」と大書きしたサインが出ているのですぐにわかります。

ここは1回目はお湯を入れておらずロスト。事前TELがベターでしょう。

内湯と露天「今井の湯」があって日帰りは別料金、迷わず内湯をチョイスしました。

【写真 上(左)】 露天の外観

【写真 下(右)】 露天

窓の広いあかるい浴室。

扉をあけたとたんにただよう湯の香に期待が高まります。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 湯口

こぢんまりとした浴室に木造り5-6人の内湯ひとつとシンプル。

石灰華系のイガイガ析出のでた岩の湯口からやや熱湯を大量に投入し、槽内注排湯はなく全量を豪快にオーバーフローの文句なしのかけ流し。

このかけ流し量は塩原でも屈指かと・・・。

【写真 上(左)】 ざんざこのオーバーフロー

【写真 下(右)】 追いつかない内床の排湯口

カラン2、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

土曜12時で男女湯とも独占。

【写真 上(左)】 湯色&湯口

【写真 下(右)】 析出

やや熱めのお湯はきもち茶色がかって湯の花なし。

お湯があまりに新鮮なので湯の花がでるヒマがないのかも・・・(笑)

重炭酸土類泉系の旨味+微金気味、ミシン油系アブラ臭+モール臭+αの上質な湯の香。

肌に染み入るような複雑な湯ざわりととろみがあって、よくあたたまるものの熱の抜けがよいあと曳き系の浴感は、群馬吾妻の平治温泉やいまはなき吾妻峡温泉「天狗の湯」(仮浴場)にちかいものを感じました。

古町の自家源泉群は泉質的にバリエーションがありますが、ここはモール泉的なイメージのあるもので、お湯の鮮度とあいまって温泉好きは満足できるのではないでしょうか。

〔 源泉名:やまなみ源泉 〕

Na-炭酸水素塩・塩化物温泉 55.9℃、pH=7.1、湧出量不明、成分総計=1662mg/kg

Na^+=340.1mg/kg、Mg^2+=10.4、Ca^2+=28.4、Fe^2+=0.6、Cl^-=201.3、HS^-=0.2、SO_4^2-=56.3、HCO_3^-=692.9、陽イオン計=409.9、陰イオン計=951.6、メタけい酸=209.1、メタほう酸=21.4、遊離炭酸=70.1、硫化水素=0.2 <H4.4.13分析>

〔 HP掲載 〕

自家源泉からこんこんと湧き出る温泉は、もちろんかけ流し

〔 2011/02/04UP (2007/01入湯) 〕

E139.49.5.930N36.58.13.510

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )