関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

22.榛名神社 (高崎市榛名山町)

23.大森神社 (高崎市下室田町)

24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)

25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)

26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)

27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)

22.榛名神社

公式Web

高崎市榛名山町849

主祭神:火産霊神、埴山姫神

式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社

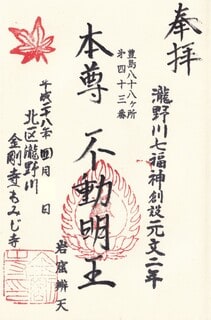

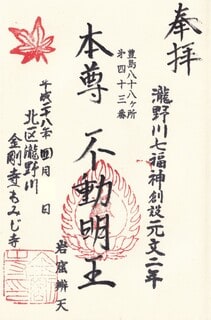

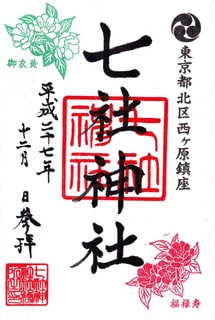

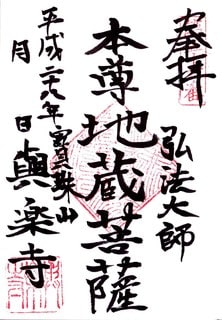

御朱印揮毫:榛名神社

・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。

赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。

榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。

社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。

下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。

『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。

戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。

慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。

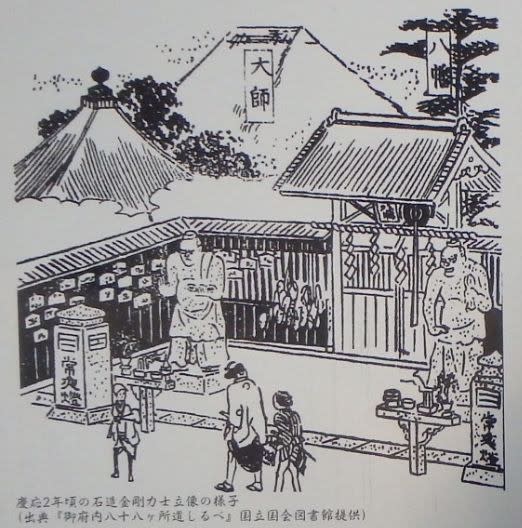

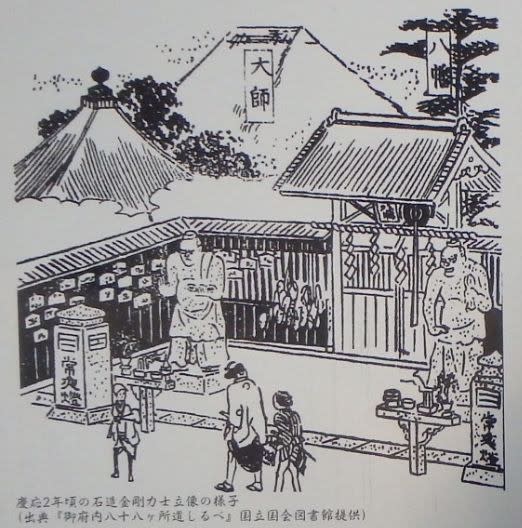

江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。

榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。

高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。

また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。

江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。

ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。

-----------------------------------------------------

御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。

榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。

この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。

いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。

「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。

『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。

また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。

元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。

なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。

同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。

まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)

”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。

柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。

また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。

↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。

榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。

『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」

「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。

また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。

ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。

榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。

つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。

この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。

『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。

源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。

さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。

以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。

八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。

-----------------------------------------------------

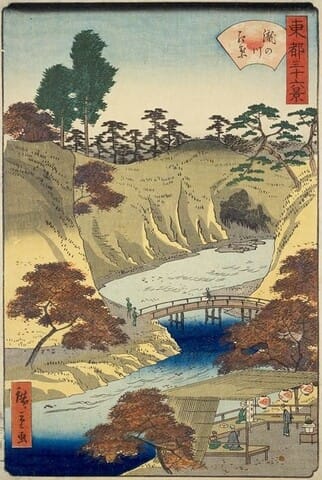

講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。

随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。

奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。

神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。

対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。

手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。

石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。

信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。

彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。

あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。

神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。

本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。

本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。

御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。

国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。

祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。

境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。

ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。

御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。

23.大森神社

高崎市下室田町919

主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社

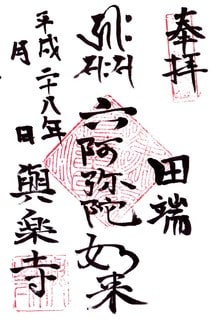

御朱印揮毫:大森神社

御朱印

【写真 上(左)】 境内掲示

【写真 下(右)】 参道と拝殿

現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。

■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より

国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら

「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」

これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。

伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。

「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))

主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命

國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。

國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。

國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。

『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。

武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。

また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。

以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。

なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。

滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。

向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 神楽殿

【写真 下(右)】 拝殿

社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。

参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。

拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。

軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。

【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿

【写真 下(右)】 水引虹梁中備

【写真 上(左)】 木鼻(右)

【写真 下(右)】 木鼻(左)

千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。

水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。

虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。

海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。

向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。

【写真 上(左)】 拝殿向拝

【写真 下(右)】 拝殿扁額

本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 金鑽神社

摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。

手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。

御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。

通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。

24.中嶋稲荷神社

高崎市下室田町1219

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:中嶋稲荷神社

この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。

とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 下(右)】 鳥居の扁額

そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。

拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。

鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。

【写真 上(左)】 鳥居と拝殿

【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印

石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。

拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

由緒書はなく創祀などは不明です。

御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。

25.矢背負稲荷神社

高崎市下室田町3293

主祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:稲荷大明神

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。

鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。

しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。

その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)

武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。

永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。

この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。

鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。

遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。

鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。

4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。

上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。

その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。

創祀にはもう一説あるようです。

里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。

白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)

里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。

里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。

里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。

とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。

発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。

室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。

家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。

また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。

永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。

以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。

しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。

いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。

それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)

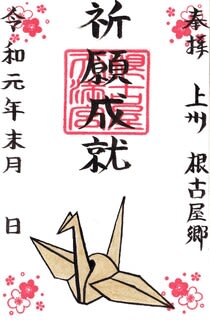

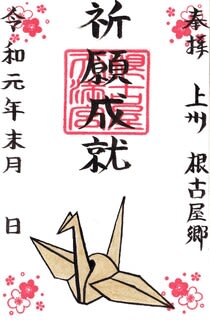

26.根古屋天満宮

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋天満宮

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。

城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。

「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。

御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。

27.根古屋道祖神

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)

矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)

そちらの道祖神の御朱印かと思われます。

道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。

矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。

絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。

下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。

道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。

【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居

【写真 下(右)】 鳥居

集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。

この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 参道からの拝殿

そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。

ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。

あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。

階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。

登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。

切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。

水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮

【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額

根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。

「天満宮」の扁額が掲げられています。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ ノーサイド - 松任谷由実

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/09/15UP・2021/01/31 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

22.榛名神社 (高崎市榛名山町)

23.大森神社 (高崎市下室田町)

24.中嶋稲荷神社 (高崎市下室田町)

25.矢背負稲荷神社 (高崎市下室田町)

26.根古屋天満宮 (高崎市下室田町)

27.根古屋道祖神 (高崎市下室田町)

22.榛名神社

公式Web

高崎市榛名山町849

主祭神:火産霊神、埴山姫神

式内社(小)、上野国六宮 旧社格:県社

御朱印揮毫:榛名神社

・御朱印は、拝殿脇の授与所にて拝受できます。オリジナル御朱印帳も頒布されています。

赤城山、妙義山とともに「上毛三山」に数えられる榛名山の山中に鎮座する神社で、近年、首都圏有数のパワースポットとしてとみに人気を集めています。

榛名神社の創祀は公式Webには明記がないですが、Wikipediaには「綏靖天皇の時代に饒速日命の御子、可美真手命父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりといわれ、用明天皇元年(586年)に祭祀の場が創建されたと伝えられる。」とあります。

社伝(公式Web)によると、延長五年(927年)の延喜式神名帳に上野国十二社として位置づけられ、これが当社が歴史書の中で取り上げられた最初とのことです。

下って十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などにも榛名神社の記載があるようです。

『榛名山邨誌』『頼印大僧正行状絵詞』には、承元四年(1210年)快良が初代座主となって以来、関白藤原道長の子孫が代々受け継いだと記されています。

戦国時代には座主職も置かれず一時衰微したようですが、天海僧正により復興。

慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出されて寛永寺の支配下に入り、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命され、後に両職とも光明寺の所轄となりました。

江戸時代、当社周辺には御師(崇敬者のために祈祷やお札を授与する人)が設けた宿坊が並び、「榛名講」が組織されて、現在でも関東一円にその広がりを持っています。

榛名神社の「御神水」による雨乞御祈祷はすこぶる効力があったといわれ、これが榛名講の広がりに寄与した可能性もあります。

高崎市倉渕商工会資料には、「榛名信仰というのは、榛名神社の神徳を信じこれを尊崇するもので、その起源は平安時代末期であり、この頃巌殿寺(中世以降の榛名寺の名称)の僧正を座主とし、神仏混合の神社として名を広めた。江戸時代中期に入っては、五穀豊穣・火伏せの神として一般庶民の信仰が厚く、県内外からの参詣者引きも切らず、山内には社家町ができて数多くの坊をもち、これが榛名講の代参にくる人たちを迎えて非常に栄えた。(中略)もとは古来の神道に基づく神社であったが、仏教の普及によって神仏混交の神社に変えられた。中世における呼び名を榛名山満行権現と呼び、とくに武士の信仰が厚かった。」とあります。

また、群馬県資料の「榛名詣で」には「江戸時代の榛名神社は、上野の東叡山寛永寺の配下にあり榛名山巌殿寺として神仏習合の地でした。一般には榛名山寺、満行宮、満行権現などとよばれていました。江戸時代榛名神社一帯は、寛永寺の寺領でしたが明治二年(1869年)寛永寺領が春名山村となりました。(中略)江戸時代、現在の関東地方はもとより遠くは長野県、福島県、新潟県までも榛名講がありました。このため、門前町である社家町は賑わい、最盛期の江戸時代中期には100軒近い宿坊と600人近い人口がありました」とあります。

江戸時代の榛名神社は神仏習合で、「榛名講」を組織して賑わい、上野寛永寺の配下にあった別当・榛名山巌殿寺が力をもっていたようです。

ちなみに神仏習合時代の榛名神社は、群馬郡三十三観音霊場の第5番札所、上野之國三十四カ所観音霊場第21番札所で、札所本尊は千手観世音菩薩であったようです。

-----------------------------------------------------

御祭神は火産霊神(火の神)と埴山姫神(土の神)。

榛名神社のもともとの主祭神は元湯彦命と伝わり、明治に入って火産霊神と埴山姫神の二柱とされたようです。

この元湯彦命の存在と「満行権現」の通称があることで、榛名神社のナゾは一気に深まります。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『榛名山志』に「本社 祭神三座 東相殿 饒速日尊 中殿 元湯彦命 西相殿 熟真道命(中略)三神一号を満行宮大権現と曰ふす。(中略)当山に貴宮といふ小祠あり。古老相伝ふ、是当山の本主にして満行宮鎮座已前の地主神なり。祭神大己貴命なりと、是非を知らず。」という意味深な記載があります。

いささか長くなりますが、『群馬県群馬郡誌』P.565に当社についての詳細な記述があるので抜粋引用します。

「創立は社傳に據れば神武・綏靖両朝の御宇饒速日命の御子可美真手命及び孫彦湯支命東国裁定の任果てゝ榛名山中に薨ぜりとも言ひ傳へ、山上に神籬を立てゝ天神地祇を祭り皇孫を壽り奉り、永く東國五穀の豊穣を祈り鎮護国家の霊場なりしといふ。祭神は土御祖埴山毘賣神・火御祖火産霊神なり。延喜官帳上野十二社の中にして祈年班幣に預かれり、又上野國神名帳に正一位榛名大明神とあり」「榛名山は古来より、雨乞の勅使を立てさせられし霊山とあり、文永五年の鐘銘に榛名山巌寺とあり、鎌倉二位尼政子は源家繁昌の為め當社へ祈願を籠めしといふ、南北朝の際榛名山主領の争奪戦ありて遂に鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の社務執行兼帯してより俗別當の管掌となる。以来山中社家神主の統一なく英雄の割拠に任せ法印山伏の各所に蟄居せるありて反覆常なかりき、徳川家康天海僧正を引きて駿河或は仙波に論議を構ふるに方りて本多佐渡・井伊直政の斡旋に預り徳川家康の墨印の法度と天海の掟制に應じて天台宗上野寛永寺に属せり」「榛名山神領は上古いかほ山と呼び上毛野始祖豊城入彦命の御子代々の御料地なり、中古山中三里四方榛名山神領と稱し来り天台・眞言修験の霊地にて王法守護國家鎮護の道場なり、早く比叡山延暦寺に属し榛名山座主と唱へ藤原道長の後胤世襲し之が荘園となり南北朝時代に至るまで二十余代に及べり、山麓十余里にかけて昔より御分霊の多きこと数えるに邊あらず、徳川時代より輪王寺宮大王●の御料地にして殺生禁断なり、天下安穏の大祈祷場として東叡山宮門跡の護寺別當の神社地なり」(一部略)。

『群馬県群馬郡誌』の記述から、山上に神籬を立て壽り奉ったのは彦湯支命で、彦湯支命は元湯彦命と同じとみる説があります。

また、『先代旧事本紀』でも彦湯支命は饒速日命の孫とされており、『群馬県群馬郡誌』の記述と符合します。

元湯彦命はナゾの多い神様で、Web検索すると満行(大)権現と同体的な記事が多く出てきます。

なので、つぎに満行(宮)(大)権現について当たっていきたいと思います。

「本地垂迹資料便覧」様のデータによると、『神道集』巻第三上野国九ヶ所大明神事に「六の宮は春名満行権現と申す。本地は地蔵なり。」とあります。

同じく『上野国妙義山旧記』に「破胡曽大明神は日本仁王四十九代光仁天皇御宇上野国十四郡内利根河西七郡中に群馬之地頭は群馬太夫満行と申、榛名山満行大権現と顕、本地地蔵菩薩 同御前に神と顕被破胡曽大明神と成る、男子八人神と顕る内一人八郎大明神」とあります。

まず、はっきりしているのは明治以前の榛名神社は神仏混淆で、満行権現を祀りその本地は勝軍地蔵菩薩であったことです。(山中には九世紀ごろの僧坊とされる巌山遺跡があるとのこと。)

”太夫満行”は、19.船尾山 柳沢寺でも登場していました。

柳沢寺の公式Webには「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山しました。」とあり、柳沢寺は太夫満行の創建とされています。

また、高崎市倉賀野の倉賀野神社の公式Webには「光仁天皇の御代(770〜780)、群馬郡の地頭・群馬太夫満行には8人の子がいた。末子の八郎満胤は文武の道に優れ、帝から目代の職まで賜るようになる。」とあります。

↑からわかるのは、”群馬太夫満行”は群馬郡の地頭で、八郎満胤の父であることです。

榛名神社との関連で気になる神社に、久留馬村神戸の戸榛名神社(高崎市神戸町)があります。

『群馬県群馬郡誌』P.610には「久留馬村神戸にあり、埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行を祭神とす、創立年月日は詳ならざれども延喜式に榛名神社、上野神名帳に榛名大明神とあるもの是なり。往古検非違使源満季の三子群馬太夫満行此の地に住し善政を布きしを以て里民其の徳に感じ逝後配祀して尊信せり」

「本地垂迹資料便覧」様の戸榛名神社のデータによると、『神道集』巻第八上野国那波八郎大明神事に「八郎大明神の御父、群馬大夫満行は神と顕れ、群馬郡の内長野庄に、満行権現とて、満行権現とも読めたり。 今の戸榛名と申すは即ちこれなり。同じく母御前も神と顕れたまひて、男体・女体在す。その母御前と申すは、今の白雲衣権現これなり。戸榛名は本地は地蔵菩薩なり。」とあります。

また、『辛科大明神縁起』に「八郎の大明神之父群馬之大夫満行も神と顕れ、群馬之郡長野の郷に満行権現とて、今の戸榛名と申則是也。」とあります。

ここで注目されるのは、戸榛名神社の祭神が埴山姫神・火産霊神・群馬太夫源満行の三柱で、延喜式に「榛名神社」、上野神名帳に「榛名大明神」とあることです。

榛名神社の祭神は江戸時代までは埴山姫神・火産霊神・元湯彦命(満行大権現)であった可能性があり、延喜式社で榛名大明神とも呼ばれていました。

つまり、榛名神社と戸榛名神社は重複する要素がきわめて多いということです。

この二社については本宮と里宮の関係も連想されるところですが、現在のところそれを裏付けるような史料は見つけられていません。

『群馬県群馬郡誌』には、群馬太夫満行は源満季の三子であると書かれています。

源満季は、清和源氏初代・源経基の三男で嫡子満仲の同母弟です。

さらに「本地垂迹資料便覧」様の第四十八 上野国那波八郎大明神事の注釈(満行権現(戸榛名))に、「『戸榛名大権現縁起』によると、群馬五郎満行は光仁天皇の御宇に上洛して禁中に参内していた頃、紫宸殿に現れた化物を鏑矢で射て退治した。 その功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となったが、病により亡くなった。その後、満行の霊魂による様々な怪異が起きたため、帝は勅使を派遣して神社を建立し、満行を神として祀った。(参考:大島由起夫「『神道集』にみる上野国の神々」、国文学解釈と鑑賞1993年3月号))」とあります。

以上を整理すると、群馬太夫満行は清和源氏初代・源経基の三男・源満季の子で、功績により武家の長者・三位の中将の藤原朝臣満行となり、また、群馬郡の地頭ともなられ善政を布かれた。また、8子あり末子は八郎満胤である、というところでしょうか。

八郎満胤は『飯玉縁起』に深くかかわりますから、埼玉県北部から群馬県にかけて多く鎮座する飯玉神社との関連も想起されるところです。

-----------------------------------------------------

講で発展した神仏習合の地であっただけに、参道の両側に宿坊が並ぶ社家町の佇まいがいまも残ります。

随神門をくぐり、みそぎ橋で榛名川を渡ったあとは、右手に榛名川の渓流を見下ろして進んでいきます。

奇岩・鞍掛岩、さらに進むと左手にそびえる三重塔は、神仏習合の歴史を物語るもの。

神橋がかかる行者渓のあたりも神仏習合の地特有の雰囲気があります。

対岸に瓶子の滝(みすずのたき)が見えてくると、いよいよ本殿への石段にかかります。

手前に御水屋。流されている水は御神水とされ、このあたりからいっそうパワスポ的雰囲気が強まります。

石段の両側にそそり立つ巨岩。その奥に双龍門。左手の杉の古木は「矢立杉」と呼ばれ、武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立てて戦勝を奇岩した杉と伝わります。

信玄公といえば山梨や川中島のイメージが強いですが、箕輪城を手中にし、その勢力は遠く西上州にまで及んでいました。

彫刻が見事な双龍門の後ろに鉾岩、ここで向きが変わって平坦な神域に入ります。

あたりは奇岩がそそり立ち、まさにパワスポ。

神楽殿、国祖社・額殿、そして正面奥に本社・幣殿・拝殿。

本社・幣殿・拝殿は、文化三年(1806年)の再建で正面に千鳥破風、両側面と向拝に軒唐破風を配した権現造の複合建築で、見応えがあります。

本社は御姿岩に接し、岩奥に御神体をお祀りしています。

御姿岩はすこぶる印象的な御姿で、ここが最大のパワスポであることを物語っています。

国祖社・額殿は、もと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、本社のそばに摂社として祀るようになったと伝えられています。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれました。

祭神は豊城入彦命、彦狭島命、御諸別命です。

境内は参拝客で賑わっていましたが、ただならぬ神域の空気に気押されてか、みな神妙にお参りしています。

ながく複雑な歴史をもち、圧倒的なパワスポ感を放つ榛名神社。

御朱印ゲッターならずとも、一度は訪れてみる価値のある名社だと思います。

23.大森神社

高崎市下室田町919

主祭神:国常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

旧神饌幣帛料供進神社 旧社格:郷社

御朱印揮毫:大森神社

御朱印

【写真 上(左)】 境内掲示

【写真 下(右)】 参道と拝殿

現地やWeb上でオフィシャルな由緒がみつかりませんので、『群馬県群馬郡誌』からたどってみます。

■ 群馬県群馬郡誌第五章第一節 神社 三七.大森神社(室田町)より

国会図書館DC、コマ番号352/889 → こちら

「室田町大字下室田にあり、創建年月日詳ならずと雖も傅ふる所に依れば往古は金鑚社とも稱せりと、金鑚免と稱する田畑叉烏川沿岸に金鑚淵など稱する地名今猶残れり。平城天皇弘仁六年群馬太夫滿行傅敎大師の請により相携へて寺院建立の地を相るの際日暮大森社の火影を便り來り祠を見て祭神等を問ふ云々、社守神宮眞經大森溪と答へ闇夜なれば導きて靑木の庄に至ると、是れ今の社地に移さる前の事なりとぞ。祭神は國常立神を主神とし日本武尊・須佐之男尊其の他諸神を合祀せり、大正七年六月廿八日神饌幣帛料供進指定村社に列せられる。」

これまでも書いてきましたが、こちらでも従四位上検非違使源満季の三男とされる群馬太夫満行が登場します。

伝教大師最澄の請により、群馬太夫満行が寺院建立の適地を求め領内を廻られた際、日暮れどきに火影を頼りに行き着くと大森社の祠があり、社守に祭神などを問うと「大森渓」と答えたとあり、これは現社地に移る前とのこと。

「大森渓」についてはWeb上でもいろいろな見方があるようですが、「大森渓の日影の社が大森神社の前身」という説がみつかります。(→出所(「玄松子の記憶」様))

主祭神は國常立命、大己貴命、建御名方命、日本武尊、八坂刀賣命

配祀は譽田別尊、木花開耶姫命、大山祇命

國常立命は『日本書紀』では「初めての神」とされ、『古事記』では「神世七代の最初の神」とされて独神でお姿をあらわさなかった神とされます。

國常立命を主祭神とする神社は多くないですが、秩父の聖神社、目黒の大鳥神社、あきる野の二宮神社などがあげられます。

國常立命は、妙見信仰ともふかいかかわりをもつ神ともいわれます。

『群馬県群馬郡誌』に「往古は金鑚社とも稱せり」とあるので創祀は金鑚神社との関連も考えられ、実際、大森神社の摂社として金鑽神社が鎮座し、御祭神は素盞雄命で武蔵二宮金鑚神社と同じです。

武蔵二宮金鑚神社の由緒には「社名『金鑚(かなさな)』は、古くは『金佐奈』と記載され、砂鉄を意味する『金砂(かなすな)』が語源とも、 産出する砂鉄が昆虫のサナギのような塊だったため『金サナギ』が語源とも考えられている。」とあり、鉄との関連をうかがわせます。

また、妙見信仰の代表氏族、千葉氏の千葉氏顕彰会の資料には、「(千葉)県内の古代の製鉄は、この地を支配した千葉氏をはじめとする房総平氏や、県内では製鉄の神としての信仰を持つ妙見菩薩との関わりの深いものです。特に房総平氏が妙見信仰を持ったのは製鉄と関わりがあった可能性があります。」とあります。

以上から、大森神社は、妙見信仰や製鉄と関係が深かった可能性があるかもしれません。

なお、榛名山麓の寺社と妙見信仰の関係については、6.三鈷山妙見寺や19.船尾山柳澤寺などをご覧ください。

滑川と烏川が合流する、室田の市街地に鎮座します。

向かいには高崎市榛名支所(旧榛名町役場)があり、このエリアの中心地に鎮座されていることがわかります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 神楽殿

【写真 下(右)】 拝殿

社頭に石造の太鼓橋。右に社号標。木造朱塗りの両部鳥居で扁額は「正一位大森大明神」。

参道右手の手水舎も朱塗りで、中心地の鎮守相応の、どこか華やいだ雰囲気があります。

拝殿は入母屋造銅板葺。正面屋根に千鳥破風、流れ向拝に唐破風を起こす変化に富んだ意匠。

軒下、身舎柱、向拝柱などは朱塗りで、こちらも華やいだ印象の拝殿です。

【写真 上(左)】 斜め右からの拝殿

【写真 下(右)】 水引虹梁中備

【写真 上(左)】 木鼻(右)

【写真 下(右)】 木鼻(左)

千鳥破風に鬼板と三ツ花懸魚、唐破風に鬼板と、兎毛通には鳳凰か朱雀と思われる精緻な彫刻。

水引虹梁両端、右の木鼻は側面貘、正面獅子、左の木鼻は側面象、正面獅子だと思います。

虹梁に花文様・波文様?の彩色彫刻、中備に獅子の彫刻が施されています。

海老虹梁、正面桟唐戸、高欄もすべて朱塗り。扁額は「正一位大森大明神」。

向拝両脇の黒格子がまわりの朱と呼応して、引き締まったコントラストをみせています。

【写真 上(左)】 拝殿向拝

【写真 下(右)】 拝殿扁額

本殿は流造銅板葺か。千木、鰹魚木、猪の目懸魚、脇懸魚を備えています。

【写真 上(左)】 本殿

【写真 下(右)】 金鑽神社

摂社の金鑽神社は一間社流造銅板葺。水引虹梁木鼻・中備、板唐戸脇、脇障子にそれぞれ彩色の彫刻をおく、凝ったつくりのお社です。

手前にはシーサー風の狛犬?が置いてありました。

御朱印は境内右手の社務所(神職ご自宅)で拝受しました。

通常は授与されていない感じもありましたが、ご縁があって拝受できました。

24.中嶋稲荷神社

高崎市下室田町1219

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:中嶋稲荷神社

この神社の御朱印情報を白岩白山神社で入手したか、Webゲットだったかは定かではありませんが「下室田町1219」をナビ入力してもそれらしき神社は表示されませんでした。

とにかくそばまで行ってみようということでナビ様のお告げのとおり到達すると、やはりお社はありませんでした。

【写真 上(左)】 神社への道

【写真 上(左)】 神社への道【写真 下(右)】 鳥居の扁額

そこから北側の林の前に朱の鳥居らしきものが見えるので、そちらへ向かって細い道を進んでいくと鳥居扁額には「正一位稲荷大明神」。

拝殿脇に「中嶋稲荷神社」の御朱印が置かれていたので確定です。

鳥居前に1台程度のスペースはありますが、アプローチの道幅はすこぶる狭いです。

【写真 上(左)】 鳥居と拝殿

【写真 下(右)】 拝殿の扁額

御朱印

石垣の上の拝殿に向かって数段の階段参道。

拝殿は切妻造妻入り瓦葺で正面開放。こちらにも「正一位稲荷大明神」の扁額が掛けられています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

由緒書はなく創祀などは不明です。

御朱印のフォーマットからみて、ご神職は白岩白山神社と兼務されているように思いました。

25.矢背負稲荷神社

高崎市下室田町3293

主祭神:

旧社格:

御朱印揮毫:稲荷大明神

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

高崎市下室田町にある鷹留城跡の東側の麓に鎮座します。

鷹留城主の長野氏が武田勢に攻められたとき、山に住む白狐が霊力であたりを霧で覆って武田勢を惑わしました。

しかし五日目に流れ矢が当たり白孤が霊力を失ったため、霧が晴れて鷹留城は落城しました。

その白孤の死を悼んで、村人が社を建てたのが矢背負稲荷神社のはじまりという云い伝えがあります。(境内掲示版より)

武田信玄公の上野(西上州)侵攻については、すでに天文年間から南牧、松井田、三寺尾(高崎)方面になされていた、という説もありますが、本格化したのは弘治年間を経て永禄に入ってからで、永禄六年(1563年)には武田方の真田幸綱(幸隆)が岩櫃城を落とし吾妻郡一帯が武田の勢力下に入りました。

永禄七年(1564年)、松井田城、安中城が武田方に落ち、永禄八年(1565年)には倉賀野城も武田の勢力下に入りました。

この時点で西上州は箕輪城と、その支城である鷹留城を除いて概ね武田の軍門に降ったものとみられています。

鷹留城は西上州の名族長野氏の城で、箕輪城に次ぐ第二の拠点であったとされています。

遺構をよく残し、『日本城郭大系』には「箕輪城と相助ける別城一廓の関係」とあり、「別城一廓の城」として知られているようで、「鷹留城跡」として高崎市の指定文化財に指定されています。

鷹留城は明応年間(1500年頃)、長野尚業によって築かれ、永正九年(1512年)に箕輪城が築城されるまでは長野氏の本拠であったといいます。

4代に渡って長野氏が拠りましたが、永禄九年(1566年)武田軍の攻撃を受けてついに落城。

上記の由緒はこのときの戦にちなむものとみられます。

その後、鷹留城は武田氏、北条氏の手にわたり、北条氏滅亡後に廃城になったとされます。

創祀にはもう一説あるようです。

里見郷の豪族、里見義利が奈良の春日大社で鏑矢を授かる霊夢をみた後、当地を巡視の際に夢に見た鏑矢と同じものを背負った白孤に出会いました。

白孤は見失いましたが、その場に矢が立っているのを見つけ、義利はその場所に社を立て祀ったのが当社とも云われています。(境内掲示版より)

里見氏は清和源氏新田氏流の名族で、中世は安房国に勢力を張った戦国大名家です。

里見氏の名字の地は上野国碓氷郡里見郷(現在の高崎市上里見町・中里見町・下里見町)で、八幡太郎義家の孫源義重(新田氏の祖)の子新田義俊が里見郷に拠り、里見太郎を称して里見氏を興したとされます。

里見氏は鎌倉幕府内で力を蓄え、美濃、越後、常陸、安房など各地に同族を広めていきました。

とくに安房の里見氏は興隆し、江戸時代初期には安房里見12万石の大名家となりました。

発祥の地の上野の里見氏は、永享十年(1438年)の永享の乱で家兼が自害、永享十二年(1440年)の結城合戦で家基・家氏父子が討たれ、上野里見氏の嫡流はここに断絶したとされます。

室町時代以降の上野の里見氏として、里見義連の三男である仁田山氏連の系統里見(仁田山)家連(宗連)が、足利将軍家の側近、二階堂氏の配下として仁田山城(桐生市)に入ったという説があります。

家連は天正二年(1574年)上杉謙信の攻撃を受けて戦死、子の宗義と義宗は名字の地里見郷に逃れて榛名里見氏を称したともいわれます。

また、安房里見氏の一族で家連に身を寄せた里見勝広の流れが榛名里見氏につながるという説もあるようで、戦国時代の上野里見氏の系譜は混沌としています。

永禄九年(1566年)武田勢の侵攻を受け鷹留城が落城した際、その南西にある雉郷(きじごう)城(高崎市榛名町上里見・安中市下秋間)には、里見河内守宗義という武将が拠り、鷹留城と同時に落城したといわれます。

以上をとりまとめるなかでも、「里見義利」という人物は出てきませんでした。

しかし、上里見郷は下室田郷のすぐ南西。鷹留城と里見氏に何らかの関係があってもおかしくない位置関係にあります。

いずれの創祀伝承も白狐とゆかりがあり、そのゆかりを受けてか毎年二月十一日の初午祭では地区の方々が参拝者を接待し、陶器の狐が授けられます。

それを自宅へ持ち帰り屋敷稲荷などに納め、翌年の初午にはその狐を返し、また新たに狐を授かることを繰り返すとのこと。(境内掲示板より)

26.根古屋天満宮

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋天満宮

【写真 上(左)】 拝殿

【写真 下(右)】 御朱印

矢背負稲荷神社の向かって右手に鎮座します。

城主の館やその周辺の屋敷地を「根古屋」、「根小屋」と呼びます。

「鷹留城=城主の館」とすると、その城下にあるこの地を根古屋と呼ぶのはうなづけるものがあります。

御祭神は菅原道真公と思われますが、裏付ける資料は見当たりませんでした。

27.根古屋道祖神

高崎市下室田町3293(矢背負稲荷神社境内)

主祭神:

旧社格:

御朱印印判:根古屋道祖神

御朱印(片面)

御朱印(両面)

矢背負稲荷神社の境内には何体かの道祖神が鎮座していたと思います。(なぜか写真撮り忘れ)

そちらの道祖神の御朱印かと思われます。

道祖神の御朱印はめずらしく、こちらと東京・亀有香取神社境内の亀有北向道祖神社の御朱印しかいただいたことがありません。

矢背負稲荷神社、根古屋天満宮、根古屋道祖神の御朱印は、矢背負稲荷神社拝殿内に書置のものが置かれていましたが、タイミングによっては書置が切れていることもあるようです。

絵心のあるかわいい御朱印で、絵柄はときおり替わり、絵御朱印マニアのあいだでは有名なようです。

下室田小学校の西側の路地を山側(北側)へ進みます。

道筋が入り組んでいるので、ナビに「高崎市下室田町3293」とセットしてこれに従った方がベターです。

【写真 上(左)】 駐車場入口と鳥居

【写真 下(右)】 鳥居

集落を過ぎると道幅が狭まり荒れた路面となりますが、さらに進むと赤い鳥居が見えてきてその手前が参拝者用駐車場です。

この鳥居は朱塗りの明神鳥居で、笠木に屋根をのせ「正一位矢背負稲荷神社」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 参道からの拝殿

そこから車道をしばらく歩くと朱塗りの明神鳥居で、こちらには扁額はありません。

ここから拝殿に向けて一直線に参道階段となります。

あたりは杉木立、山中の境内ですが木漏れ日が注ぎ、うっそうとした雰囲気はありません。

階段は片手摺りで、もう片方にも手摺りの設置跡があるので、階段幅を広くとるため撤去したのかもしれません。

登り終えた正面が矢背負稲荷神社の拝殿。

切妻造妻入り瓦葺で正面は桟唐戸。

水引虹梁両端に木鼻、中備に蟇股と彫刻、頭貫端に組物を置いています。

本殿は拝殿内部に収まるかたちで鎮座しています。

【写真 上(左)】 左が矢背負稲荷神社、右が根古屋天満宮

【写真 下(右)】 根古屋天満宮の扁額

根古屋天満宮は矢背負稲荷神社の向かって右手で、一間の切妻造妻入りです。

「天満宮」の扁額が掲げられています。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ Precious One ~かけがえのないストーリー - ANRI 杏里

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ ノーサイド - 松任谷由実

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出の自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/08/31 UP・2021/0131 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)

12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)

13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)

14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)

15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)

16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)

17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺

高崎市箕輪町西明屋247

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:新上州三十三観音霊場第24番、群馬郡三十三観音霊場第32番

札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第24番)

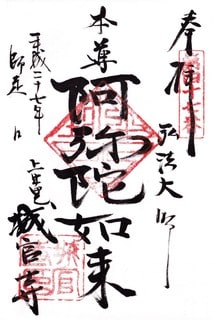

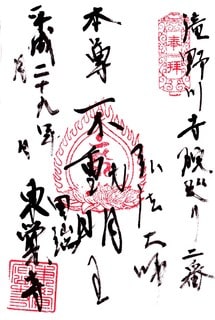

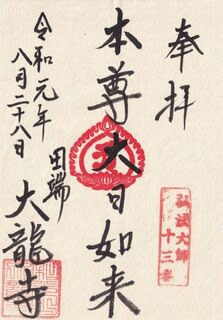

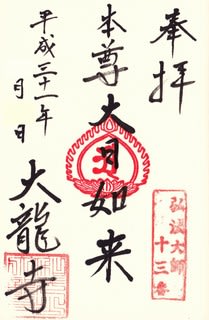

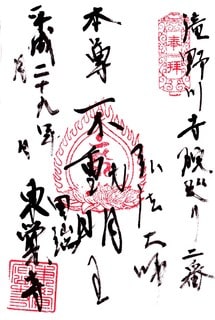

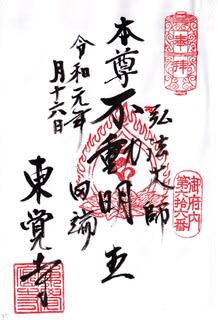

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「聖観世音菩薩」の揮毫。

右上に「上州第二十四番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。

「箕輪」を山号とする新上州三十三観音霊場札所の天台宗寺院。

寺院の号は原則音読みですから、”きりんざん ほうぽうじ”と読みます。

観音霊場ガイドブックと高崎市資料を抜粋引用してご紹介します。

平安時代の天安二年(858年)、比叡山延暦寺第三世座主慈覚大師円仁が東国遊化のおりに開創されたと伝えられています。

明応年間(1492-1501年)、長野業尚による箕輪城築城の際、境内が城郭内に入るため東方に2㎞ほど離れた地(現在の箕郷文化会館付近)に移転しましたが、慶長三年(1598年)の箕輪城廃城をうけて旧縁の地である現境内地に復帰したと伝わります。

また、寺門の興隆に努められたのが井伊直政と親交のあった天海大僧正で、当寺中興の祖とされています。

この地は箕輪城跡の南端に当たり、「水の手曲輪(城で使う水が湧き出していたところ)」の跡で、現在でも観音堂の下あたりから湧水があり、旧城下町に向けて流れ出ています。

ホタル園「法峰寺蛍峰園」も設置されています。

伽藍は昭和48年火災により消失し再建されたもので、古寺のわびざびはないものの、高台に落ち着いた趣きを見せています。

こちらは上州観音霊場の札所ですが、2回ご不在、3度目の参拝で御朱印を拝受できました。

御朱印は庫裡でいただけますが、観音霊場納経帳用の書置タイプのみのような感じがしました。

12.黒髪山神社

榛東村広馬場3615

主祭神:大山祇命

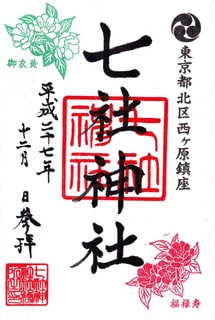

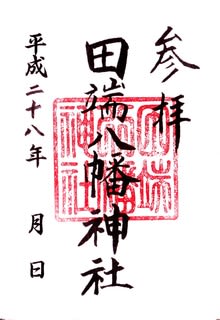

〔 御朱印 〕

中央に印判(内容不明)の捺印と「黒髪山神社」の揮毫。シンプルシックながら存在感のある御朱印です。

榛名山の一峰、相馬山(黒髪山)を信仰対象とする山岳信仰系の神社。

榛東村公式Web等複数のWebを総合すると、明治16年に相馬山山頂に奥宮が祀られましたが、相馬山は峻険で登拝困難なため、明治20年に当地に里宮が創祀されたようです。

主祭神は大山祇命(オオヤマツミ)。

神産みで伊邪那岐命と伊邪那美命との間に生まれた神様で、浅間神社系の主祭神、木花之佐久夜毘売の御父君です。

大山祇命(オオヤマツミ)は、全国の大山祇神社、三島神社、山神社系の神社の主祭神として祀られ、山岳信仰系の神社の祭神となられる例も多くみられます。

群馬県北部で信仰される十二様(神社)の祭神にも大山祇命がみられます。

相馬山(1,411 m)は、榛名山の最高峰掃部ヶ岳(1,449 m)に次ぐ標高の榛名山の一峰で、その特異な山容からか古くから山岳信仰の霊山として厚く信仰されてきたといいます。

相馬山の別名、黒髪山は「くらおかみ」に由来するという説があります。

「くらおかみ」は水神で、雷神の性格ももつという説があります。

雷の本場、上州には雷神を祀る神社(雷電神社など)が多く、山岳信仰と雷電(雷神)信仰が結びつきやすかったのかもしれません。

駐車場は不明ですが、鳥居前に数台分のスペースがあります。

木々が鬱蒼と茂る境内には講社建立の霊神碑が林立し、山岳信仰の地特有の空気が漂っています。

拝殿に掲げられた天狗面も山岳信仰や修験との関連を想起させるもの。

境内には有栖川宮神社も鎮座します。

祭神は有栖川宮熾仁親王で、明治30年頃、有栖川宮のご病気平癒の祈願と、当社先達の施術が卓効ありとして褒賞され、これを受けて創祀されたものと伝わります。

御朱印は、鳥居から道路をはさんだお宅(宮司様宅?)にて書入れいただきました。

13.威徳山 常楽院 長松寺

吉岡町漆原1284

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神

札所本尊:矢落観世音菩薩(十一面観世音菩薩)(新上州三十三観音霊場第31番)、寿老人(上州七福神)

【写真 上(左)】 長松寺本堂

【写真 下(右)】 長松寺観音堂

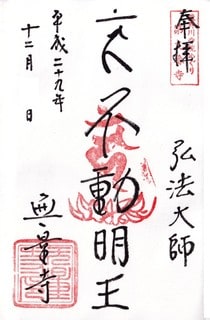

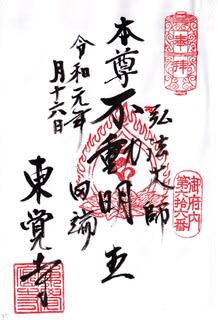

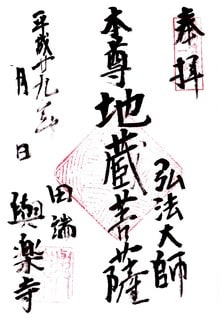

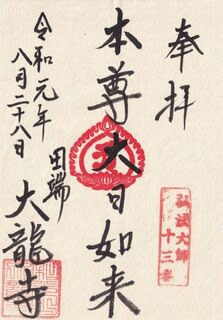

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御寶印(種子不明)。御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」と「阿弥陀佛」の揮毫。

左下には寺号の揮毫と寺院印、右上にはおそらく「一隅を照らす」をあらわす陰刻の印が捺されています。

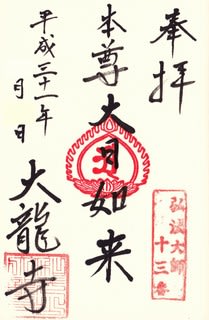

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観世音」の揮毫。

その横に「通称 ざる観音」の揮毫は専用納経帳とは異なるもの。

右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観音」の揮毫。

右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(ざる観音)と御詠歌が印刷されています。

新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神(寿老人)の札所で、この界隈ではもっともメジャー感のあるお寺さんです。

寺伝によると、草創は鎌倉時代の元享年間(1321年頃)、舜海上人によるものとされています。

当初は蕎麦石(現在の利根川河床)にありましたが、度重なる水害、火災により移転を重ね、現在の高台に落ち着いたようです。

上州観音霊場ガイドブックによると、当寺は「かつて箕輪衆といわれた『漆原十二紀(騎?)』の拠点のひとつであった漆原城跡の一画に位置」とあります。

ちなみに、上野の戦国史を詳細にまとめられている「上野の戦国史」様には、「漆原十二騎とは、長塩、青木、福田、飯塚、石倉、近藤、栗原、長沢、千木良、斉藤、柴崎の諸氏からなる地侍の集まり」とあります。

矢落観音(通称 ざる観音)という十一面観世音菩薩が御座すことでも広く知られ、正月14日の“ざる市"でも知られているようです。

境内は本堂エリアと西側の観音堂エリアに二分され、駐車場は観音堂エリア下にあるので、初めての参拝のときは境内の全容把握がしにくいです。

山門をくぐると境内正面に本堂。

本堂には阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天、千躰観音仏、地獄極楽仏(十界曼陀羅)、釈迦涅槃図などを安置しています。

タイミングがよければ本堂内に上げていただけます。

境内には、左剣不動尊(伝・運慶作)が御座す不動堂、岩船地蔵尊などを安置する二尊堂、鐘楼堂などが並びます。

駐車場側の高台にある観音堂には矢落観音(ざる観音)の通称で崇敬を集めている十一面観世音菩薩が御座し、こちらが上州観音霊場の札所本尊となります。

朱色に塗られた華やかなお堂で、観音霊場の札所感をただよわせています。

観音堂の右手にお籠り堂と、その右の高台に富士浅間社の石祠。もっとも高いところに東屋があり、利根川越しに赤城山を見渡せます。

見どころが多く、じっくりと参詣したいお寺さんです。

御朱印は庫裡にていただきました。

ご住職がおられるときは書入れ、ご不在寺は書置きで、御本尊(阿弥陀如来)、観音様、寿老人(上州七福神)の3種を拝受できますが、筆者は寿老人は拝受しておりません。

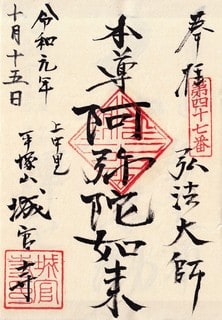

14.玉輪山 龍傳寺

渋川市半田1124

曹洞宗 御本尊:釈迦如来 薬師如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第19番

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「釈迦如来」の揮毫。

左には山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

こちらはご紹介するか否か迷いましたが、群馬郡三十三観音霊場第19番の札所なのでご紹介します。

こちらも利根川右岸に近い場所にあります。上越線「八木原」駅から歩ける距離だと思います。

境内の碑文によると、天正八年(1580年)に剣城(現在の「八木原駅」の南付近にあった)領主半田筑後守(Web記事で真田信幸の家臣説あり)は、本市小字常法院に在った一庵を改めて寺とし玉輪山龍傳寺と称した。

天正九年(1581年)信濃国松代の長国寺第二世角應瑞麟禅師を請して開祖とし堂宇を営む。

天明三年(1783年)浅間山の大噴火により、伽藍ことごとく埋没したためこれを以て寺域を現在の地に移した。

などとあり、中世建立の古刹であることがわかります。

境内はさほど広くはないですが、落ち着いた雰囲気が漂っています。

御朱印は庫裡にて拝受。

ご住職に丁寧なご対応をいただきましたが、群馬郡三十三観音霊場札所本尊の一葉観音?の所在は不明のようです。

御朱印尊格は御本尊の釈迦如来となります。

15.慈眼山 福聚院 神宮寺

渋川市有馬1301

天台宗 御本尊:釈迦如来

札所:新上州三十三観音霊場第30番

札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第30番)

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

中央に札所本尊、聖観世音菩薩の御影印と「大悲殿」の揮毫。

右上に「上州第三十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。

関越道「渋川伊香保IC」にもほど近い渋川市有馬にある寺院。

このあたりはかつて「有馬の牧」と呼ばれ、官立牧場(上野九牧のひとつ)が置かれていたとされます。

中世、軍事力の基盤として軍馬を産する「牧」の存在は不可欠でしたが、赤城山、榛名山の山裾から利根川にかけてなだらかに平地が広がる上野国の国中は「牧」のメッカであったことが想像され、実際、利根川右岸だけでも渋川氏(里見郷(現渋川市))、山名氏(山名郷(現高崎市))、里見氏(里見郷(現高崎市))、桃井氏(桃井郷(現榛東村))など、錚々たる清和源氏系武家の発祥(名字)の地となっています。

またまた話が逸れました。

新上州三十三観音霊場ガイドブック記載の寺伝によると、当寺はかつて長泉寺と称され比叡山末にして寛弘年間(1004~1011年)開創。

天和二年(1682年)二世亮全住職のとき、北側にある天神宮を再建(中興)し別当寺になったとされます。

天満宮は現在の有馬渠口(みぞぐち)神社(御祭神:阿利真公・菅原道真公)とみる説が有力のようです。

神宮寺の寺号は、このような由緒からきているものと思われます。

(なお、神宮寺と別当寺は厳密には性格が異なるという説もあるようですが、これについては稿を改めます。)

有馬の地は三国街道が山あいに入る手前の交通の要衝で、往時、相当の伽藍を備えていたらしい神宮寺はこの地の名所としても知られていたという記録が残っています。

信仰の中心は天神宮境内にあった観音堂御本尊の聖観世音菩薩(伝・恵心僧都作)であったとみられますが、明治初頭の神仏分離により観音堂は解体され、御本尊の聖観世音菩薩は当寺に安置されたと伝わります。

当寺は新上州三十三観音霊場30番の札所で、札所本尊は聖観世音菩薩(有馬聖観世音菩薩)。

こちらが伝・恵心僧都作の尊像であるかどうかは資料類からは読みとれませんでした。

(霊場ガイドには「尊像・聖観世音菩薩(新調)」とある。)

明るく開けた境内で、観音堂のたたずまいにもどこか華やぎが感じられます。

お隣の有馬渠口神社もお参りしました。

有馬渠口神社

御朱印は霊場専用用紙書置きのものを拝受。御朱印帳に書入れいただけるかは不明。

また、御本尊釈迦如来の御朱印は授与されていない模様です。

16.威徳山 無量寿院 眞光寺

渋川市並木町748

天台宗 御本尊:阿弥陀如来(千手観世音菩薩)

札所:群馬郡三十三観音霊場第10番

札所本尊:北向百体観世音菩薩?(群馬郡三十三観音霊場第10番)

〔 御朱印 〕

中央に御本尊、阿弥陀如来ないし千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(丸に火焔宝珠)、三寶印と「北向百躰観世音」の揮毫。

右上に「西国三十三、坂東三十三、秩父三十四」の揮毫。左には宗派、山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

御本尊の種子御寶印と山内の著名な尊格揮毫を組み合わせる御朱印はときおり見られますが、こちらもその例ではないでしょうか。

ただし、阿弥陀如来、千手観世音菩薩ともに種子は「キリーク」なので、御朱印から御本尊を推察することはできませんでした。

平安時代初期に慈覚大師円仁の開山と伝わる天台宗の古刹。

中世にはこの地の領主白井長尾家の祈願所となり、足利時代には叡海法印(当山開基)により関東天台宗の渋川談義所が設けられ、戦国期には甲州武田家の庇護を受け、江戸時代には朱印地五十石、天台宗の関東五箇所(五ヶ寺)に数えられるなど、当地の中心的寺院として隆盛したものと伝わります。

名刹だけに、真光寺洪鐘(県指定重要文化財)、真光寺涅槃図(市指定重要文化財)など寺宝も多く所蔵しています。

境内には紫陽花(あじさい)が多く植えられ「あじさい寺」としても知られています。

御本尊は、阿弥陀如来、千手観世音菩薩のふたつの情報がとれますが、群馬郡三十三観音霊場第10番札所であり、西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヵ所の観音像を安置することもあって、観音様のお寺のイメージが強そうです。

周辺の道は狭いですが、駐車場はあります。

高い寺格をあらわすような風格ある山門、本堂も壮麗なつくりのようですが、参拝時は改築中?で、その威容は拝めませんでした。

また、万日堂は県内でも有数の古い寺院建造物といわれ、先日(2019/6)、市指定重要文化財に指定されています。

観音堂は「北向百躰観世音」と呼ばれ、約三百年前の建立と伝わります。

西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所の各寺札所本尊百躰の観音様を堂内に勧請、南方補陀落山の観世音の聖地から世界を照らす意味で北向きに建てられていることから、「北向百躰観世音」とされているそうです。

御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただきました。

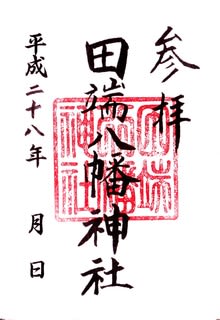

17.渋川八幡宮

渋川市渋川甲1

主祭神 応神天皇 比売大神 神功皇后

〔 御朱印 〕

中央に神社印の捺印と「八幡宮」の揮毫。右下の蛙は、境内に祀られている勝(立)蛙由来のものかと思われます。

こちらでは御朱印帳も購入しました。

紅葉、青もみじ、だるま、勝(立)蛙が配された華やかなデザインの御朱印帳です。

御朱印帳

渋川氏の初代、渋川義顕は足利氏嫡流の足利泰氏の子で、足利氏嫡流の頼氏、室町幕府管領家の斯波氏の初代家氏とは兄弟にあたり、足利一門のなかでも高い家格を有する家門とされます。

義顕の後代、渋川義季は鎌倉将軍府の重臣として重きをなし、渋川義行は九州探題に抜擢されるなど鎌倉幕府の有力御家人として位置づけられています。

義顕は上野国渋川郷を領し、渋川八幡宮も義顕が建長年間(1249~1255年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請しての創建と伝わります。

その後、康元年間(1256~1257年)に白井城の長尾景煕が諸社殿を造営、江戸時代初期にはこの地の豪族入沢氏が本殿を建立するなど、代々の当地有力者の尊崇を受けていたようです。

八幡神は清和源氏の尊崇ことに厚く、清和源氏の名門である渋川氏の名字の地、渋川に八幡宮が鎮座していることは素直にうなづけるものがあります。

境内は木々が生い茂り、高低差もあって、パワスポ的雰囲気が感じられます。

子宝・子守に霊験あらたかな神社として知られ、私が参拝した3度ともお宮参りの家族の姿がありました。

境内にはいろいろと見どころがありますが、ここではご紹介を省きます。

御朱印は境内右手の「授与所」で拝受できますが、常駐ではないようで授与所のベルをならすと、しばらくして宮司様の奥様らしき方がいらして対応いただけました。

こちらは伊香保神社の御朱印も授与されているので、そちらも拝受しました。(21.伊香保神社でご紹介します。)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺

渋川市金井甲1965

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第8番、群馬郡三十三観音霊場第9番

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫。右上に「南無阿弥陀佛」の六字名号の印判。

左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

天台宗寺院の御朱印で、御名号の記載があるものはめずらしいと思います。

応永八年(1401年)に子持の白井城城主長尾清影により、威徳山眞光寺の末寺として建立された天台宗寺院。

当初は諏訪(下金井)にありましたが、金井宿開設を契機に現在の地へ移転し、現在に至っているようです。(以上、公式Webから抜粋引用。)

樹齢三~四百年とされるしだれ桜(県指定天然記念物、別名:いも種ザクラ)で有名で、4月上旬の開花時には花見客で賑わうそうです。

こちらは群馬郡三十三観音霊場第8番の札所につき、ご紹介します。

参拝後、庫裡にお伺いしたところ、ご住職は外出中だが御朱印は郵送可能というご案内をいただいたので、郵送にて拝受しました。

また、御朱印は御本尊のみで、観音霊場のものは授与されていないそうです。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ 見えない月 - 藤田麻衣子

■ 夢の途中 - KOKIA

■ セイシェルの夕陽 - 松田聖子

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

-----------------------------------------

2019/08/31 UP・2021/0131 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺 (高崎市箕郷町)

12.黒髪山神社 (榛東村広馬場)

13.威徳山 常楽院 長松寺 (吉岡町漆原)

14.玉輪山 龍傳寺 (渋川市半田)

15.慈眼山 福聚院 神宮寺 (渋川市有馬)

16.威徳山 無量寿院 眞光寺 (渋川市並木町)

17.渋川八幡宮 (渋川市渋川)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺 (渋川市金井甲)

11.箕輪山 慈眼院 法峰寺

高崎市箕輪町西明屋247

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:新上州三十三観音霊場第24番、群馬郡三十三観音霊場第32番

札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第24番)

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

中央に札所本尊、聖観世音菩薩の種子「サ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「聖観世音菩薩」の揮毫。

右上に「上州第二十四番」の札所印。左下には山号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。

「箕輪」を山号とする新上州三十三観音霊場札所の天台宗寺院。

寺院の号は原則音読みですから、”きりんざん ほうぽうじ”と読みます。

観音霊場ガイドブックと高崎市資料を抜粋引用してご紹介します。

平安時代の天安二年(858年)、比叡山延暦寺第三世座主慈覚大師円仁が東国遊化のおりに開創されたと伝えられています。

明応年間(1492-1501年)、長野業尚による箕輪城築城の際、境内が城郭内に入るため東方に2㎞ほど離れた地(現在の箕郷文化会館付近)に移転しましたが、慶長三年(1598年)の箕輪城廃城をうけて旧縁の地である現境内地に復帰したと伝わります。

また、寺門の興隆に努められたのが井伊直政と親交のあった天海大僧正で、当寺中興の祖とされています。

この地は箕輪城跡の南端に当たり、「水の手曲輪(城で使う水が湧き出していたところ)」の跡で、現在でも観音堂の下あたりから湧水があり、旧城下町に向けて流れ出ています。

ホタル園「法峰寺蛍峰園」も設置されています。

伽藍は昭和48年火災により消失し再建されたもので、古寺のわびざびはないものの、高台に落ち着いた趣きを見せています。

こちらは上州観音霊場の札所ですが、2回ご不在、3度目の参拝で御朱印を拝受できました。

御朱印は庫裡でいただけますが、観音霊場納経帳用の書置タイプのみのような感じがしました。

12.黒髪山神社

榛東村広馬場3615

主祭神:大山祇命

〔 御朱印 〕

中央に印判(内容不明)の捺印と「黒髪山神社」の揮毫。シンプルシックながら存在感のある御朱印です。

榛名山の一峰、相馬山(黒髪山)を信仰対象とする山岳信仰系の神社。

榛東村公式Web等複数のWebを総合すると、明治16年に相馬山山頂に奥宮が祀られましたが、相馬山は峻険で登拝困難なため、明治20年に当地に里宮が創祀されたようです。

主祭神は大山祇命(オオヤマツミ)。

神産みで伊邪那岐命と伊邪那美命との間に生まれた神様で、浅間神社系の主祭神、木花之佐久夜毘売の御父君です。

大山祇命(オオヤマツミ)は、全国の大山祇神社、三島神社、山神社系の神社の主祭神として祀られ、山岳信仰系の神社の祭神となられる例も多くみられます。

群馬県北部で信仰される十二様(神社)の祭神にも大山祇命がみられます。

相馬山(1,411 m)は、榛名山の最高峰掃部ヶ岳(1,449 m)に次ぐ標高の榛名山の一峰で、その特異な山容からか古くから山岳信仰の霊山として厚く信仰されてきたといいます。

相馬山の別名、黒髪山は「くらおかみ」に由来するという説があります。

「くらおかみ」は水神で、雷神の性格ももつという説があります。

雷の本場、上州には雷神を祀る神社(雷電神社など)が多く、山岳信仰と雷電(雷神)信仰が結びつきやすかったのかもしれません。

駐車場は不明ですが、鳥居前に数台分のスペースがあります。

木々が鬱蒼と茂る境内には講社建立の霊神碑が林立し、山岳信仰の地特有の空気が漂っています。

拝殿に掲げられた天狗面も山岳信仰や修験との関連を想起させるもの。

境内には有栖川宮神社も鎮座します。

祭神は有栖川宮熾仁親王で、明治30年頃、有栖川宮のご病気平癒の祈願と、当社先達の施術が卓効ありとして褒賞され、これを受けて創祀されたものと伝わります。

御朱印は、鳥居から道路をはさんだお宅(宮司様宅?)にて書入れいただきました。

13.威徳山 常楽院 長松寺

吉岡町漆原1284

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神

札所本尊:矢落観世音菩薩(十一面観世音菩薩)(新上州三十三観音霊場第31番)、寿老人(上州七福神)

【写真 上(左)】 長松寺本堂

【写真 下(右)】 長松寺観音堂

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に御寶印(種子不明)。御本尊阿弥陀如来の種子「キリーク」と「阿弥陀佛」の揮毫。

左下には寺号の揮毫と寺院印、右上にはおそらく「一隅を照らす」をあらわす陰刻の印が捺されています。

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(御朱印帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観世音」の揮毫。

その横に「通称 ざる観音」の揮毫は専用納経帳とは異なるもの。

右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印(専用納経帳) 〕

中央に札所本尊、十一面観世音菩薩の種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)に種子と「矢落観音」の揮毫。

右上に「上州第三十一番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(ざる観音)と御詠歌が印刷されています。

新上州三十三観音霊場第31番、上州七福神(寿老人)の札所で、この界隈ではもっともメジャー感のあるお寺さんです。

寺伝によると、草創は鎌倉時代の元享年間(1321年頃)、舜海上人によるものとされています。

当初は蕎麦石(現在の利根川河床)にありましたが、度重なる水害、火災により移転を重ね、現在の高台に落ち着いたようです。

上州観音霊場ガイドブックによると、当寺は「かつて箕輪衆といわれた『漆原十二紀(騎?)』の拠点のひとつであった漆原城跡の一画に位置」とあります。

ちなみに、上野の戦国史を詳細にまとめられている「上野の戦国史」様には、「漆原十二騎とは、長塩、青木、福田、飯塚、石倉、近藤、栗原、長沢、千木良、斉藤、柴崎の諸氏からなる地侍の集まり」とあります。

矢落観音(通称 ざる観音)という十一面観世音菩薩が御座すことでも広く知られ、正月14日の“ざる市"でも知られているようです。

境内は本堂エリアと西側の観音堂エリアに二分され、駐車場は観音堂エリア下にあるので、初めての参拝のときは境内の全容把握がしにくいです。

山門をくぐると境内正面に本堂。

本堂には阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天、千躰観音仏、地獄極楽仏(十界曼陀羅)、釈迦涅槃図などを安置しています。

タイミングがよければ本堂内に上げていただけます。

境内には、左剣不動尊(伝・運慶作)が御座す不動堂、岩船地蔵尊などを安置する二尊堂、鐘楼堂などが並びます。

駐車場側の高台にある観音堂には矢落観音(ざる観音)の通称で崇敬を集めている十一面観世音菩薩が御座し、こちらが上州観音霊場の札所本尊となります。

朱色に塗られた華やかなお堂で、観音霊場の札所感をただよわせています。

観音堂の右手にお籠り堂と、その右の高台に富士浅間社の石祠。もっとも高いところに東屋があり、利根川越しに赤城山を見渡せます。

見どころが多く、じっくりと参詣したいお寺さんです。

御朱印は庫裡にていただきました。

ご住職がおられるときは書入れ、ご不在寺は書置きで、御本尊(阿弥陀如来)、観音様、寿老人(上州七福神)の3種を拝受できますが、筆者は寿老人は拝受しておりません。

14.玉輪山 龍傳寺

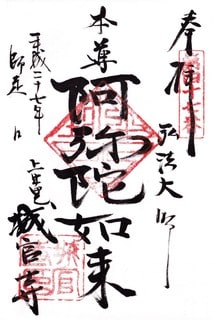

渋川市半田1124

曹洞宗 御本尊:釈迦如来 薬師如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第19番

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「釈迦如来」の揮毫。

左には山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

こちらはご紹介するか否か迷いましたが、群馬郡三十三観音霊場第19番の札所なのでご紹介します。

こちらも利根川右岸に近い場所にあります。上越線「八木原」駅から歩ける距離だと思います。

境内の碑文によると、天正八年(1580年)に剣城(現在の「八木原駅」の南付近にあった)領主半田筑後守(Web記事で真田信幸の家臣説あり)は、本市小字常法院に在った一庵を改めて寺とし玉輪山龍傳寺と称した。

天正九年(1581年)信濃国松代の長国寺第二世角應瑞麟禅師を請して開祖とし堂宇を営む。

天明三年(1783年)浅間山の大噴火により、伽藍ことごとく埋没したためこれを以て寺域を現在の地に移した。

などとあり、中世建立の古刹であることがわかります。

境内はさほど広くはないですが、落ち着いた雰囲気が漂っています。

御朱印は庫裡にて拝受。

ご住職に丁寧なご対応をいただきましたが、群馬郡三十三観音霊場札所本尊の一葉観音?の所在は不明のようです。

御朱印尊格は御本尊の釈迦如来となります。

15.慈眼山 福聚院 神宮寺

渋川市有馬1301

天台宗 御本尊:釈迦如来

札所:新上州三十三観音霊場第30番

札所本尊:聖観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第30番)

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

中央に札所本尊、聖観世音菩薩の御影印と「大悲殿」の揮毫。

右上に「上州第三十番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

裏面には札所名、尊格名(聖観音)と御詠歌が印刷されています。

関越道「渋川伊香保IC」にもほど近い渋川市有馬にある寺院。

このあたりはかつて「有馬の牧」と呼ばれ、官立牧場(上野九牧のひとつ)が置かれていたとされます。

中世、軍事力の基盤として軍馬を産する「牧」の存在は不可欠でしたが、赤城山、榛名山の山裾から利根川にかけてなだらかに平地が広がる上野国の国中は「牧」のメッカであったことが想像され、実際、利根川右岸だけでも渋川氏(里見郷(現渋川市))、山名氏(山名郷(現高崎市))、里見氏(里見郷(現高崎市))、桃井氏(桃井郷(現榛東村))など、錚々たる清和源氏系武家の発祥(名字)の地となっています。

またまた話が逸れました。

新上州三十三観音霊場ガイドブック記載の寺伝によると、当寺はかつて長泉寺と称され比叡山末にして寛弘年間(1004~1011年)開創。

天和二年(1682年)二世亮全住職のとき、北側にある天神宮を再建(中興)し別当寺になったとされます。

天満宮は現在の有馬渠口(みぞぐち)神社(御祭神:阿利真公・菅原道真公)とみる説が有力のようです。

神宮寺の寺号は、このような由緒からきているものと思われます。

(なお、神宮寺と別当寺は厳密には性格が異なるという説もあるようですが、これについては稿を改めます。)

有馬の地は三国街道が山あいに入る手前の交通の要衝で、往時、相当の伽藍を備えていたらしい神宮寺はこの地の名所としても知られていたという記録が残っています。

信仰の中心は天神宮境内にあった観音堂御本尊の聖観世音菩薩(伝・恵心僧都作)であったとみられますが、明治初頭の神仏分離により観音堂は解体され、御本尊の聖観世音菩薩は当寺に安置されたと伝わります。

当寺は新上州三十三観音霊場30番の札所で、札所本尊は聖観世音菩薩(有馬聖観世音菩薩)。

こちらが伝・恵心僧都作の尊像であるかどうかは資料類からは読みとれませんでした。

(霊場ガイドには「尊像・聖観世音菩薩(新調)」とある。)

明るく開けた境内で、観音堂のたたずまいにもどこか華やぎが感じられます。

お隣の有馬渠口神社もお参りしました。

有馬渠口神社

御朱印は霊場専用用紙書置きのものを拝受。御朱印帳に書入れいただけるかは不明。

また、御本尊釈迦如来の御朱印は授与されていない模様です。

16.威徳山 無量寿院 眞光寺

渋川市並木町748

天台宗 御本尊:阿弥陀如来(千手観世音菩薩)

札所:群馬郡三十三観音霊場第10番

札所本尊:北向百体観世音菩薩?(群馬郡三十三観音霊場第10番)

〔 御朱印 〕

中央に御本尊、阿弥陀如来ないし千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(丸に火焔宝珠)、三寶印と「北向百躰観世音」の揮毫。

右上に「西国三十三、坂東三十三、秩父三十四」の揮毫。左には宗派、山号、寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

御本尊の種子御寶印と山内の著名な尊格揮毫を組み合わせる御朱印はときおり見られますが、こちらもその例ではないでしょうか。

ただし、阿弥陀如来、千手観世音菩薩ともに種子は「キリーク」なので、御朱印から御本尊を推察することはできませんでした。

平安時代初期に慈覚大師円仁の開山と伝わる天台宗の古刹。

中世にはこの地の領主白井長尾家の祈願所となり、足利時代には叡海法印(当山開基)により関東天台宗の渋川談義所が設けられ、戦国期には甲州武田家の庇護を受け、江戸時代には朱印地五十石、天台宗の関東五箇所(五ヶ寺)に数えられるなど、当地の中心的寺院として隆盛したものと伝わります。

名刹だけに、真光寺洪鐘(県指定重要文化財)、真光寺涅槃図(市指定重要文化財)など寺宝も多く所蔵しています。

境内には紫陽花(あじさい)が多く植えられ「あじさい寺」としても知られています。

御本尊は、阿弥陀如来、千手観世音菩薩のふたつの情報がとれますが、群馬郡三十三観音霊場第10番札所であり、西国三十三ヵ所、坂東三十三ヵ所、秩父三十四ヵ所の観音像を安置することもあって、観音様のお寺のイメージが強そうです。

周辺の道は狭いですが、駐車場はあります。

高い寺格をあらわすような風格ある山門、本堂も壮麗なつくりのようですが、参拝時は改築中?で、その威容は拝めませんでした。

また、万日堂は県内でも有数の古い寺院建造物といわれ、先日(2019/6)、市指定重要文化財に指定されています。

観音堂は「北向百躰観世音」と呼ばれ、約三百年前の建立と伝わります。

西国三十三ヶ所、坂東三十三ヶ所、秩父三十四ヶ所の各寺札所本尊百躰の観音様を堂内に勧請、南方補陀落山の観世音の聖地から世界を照らす意味で北向きに建てられていることから、「北向百躰観世音」とされているそうです。

御朱印は庫裡にて御朱印帳に書入れいただきました。

17.渋川八幡宮

渋川市渋川甲1

主祭神 応神天皇 比売大神 神功皇后

〔 御朱印 〕

中央に神社印の捺印と「八幡宮」の揮毫。右下の蛙は、境内に祀られている勝(立)蛙由来のものかと思われます。

こちらでは御朱印帳も購入しました。

紅葉、青もみじ、だるま、勝(立)蛙が配された華やかなデザインの御朱印帳です。

御朱印帳

渋川氏の初代、渋川義顕は足利氏嫡流の足利泰氏の子で、足利氏嫡流の頼氏、室町幕府管領家の斯波氏の初代家氏とは兄弟にあたり、足利一門のなかでも高い家格を有する家門とされます。

義顕の後代、渋川義季は鎌倉将軍府の重臣として重きをなし、渋川義行は九州探題に抜擢されるなど鎌倉幕府の有力御家人として位置づけられています。

義顕は上野国渋川郷を領し、渋川八幡宮も義顕が建長年間(1249~1255年)に鎌倉の鶴岡八幡宮から勧請しての創建と伝わります。

その後、康元年間(1256~1257年)に白井城の長尾景煕が諸社殿を造営、江戸時代初期にはこの地の豪族入沢氏が本殿を建立するなど、代々の当地有力者の尊崇を受けていたようです。

八幡神は清和源氏の尊崇ことに厚く、清和源氏の名門である渋川氏の名字の地、渋川に八幡宮が鎮座していることは素直にうなづけるものがあります。

境内は木々が生い茂り、高低差もあって、パワスポ的雰囲気が感じられます。

子宝・子守に霊験あらたかな神社として知られ、私が参拝した3度ともお宮参りの家族の姿がありました。

境内にはいろいろと見どころがありますが、ここではご紹介を省きます。

御朱印は境内右手の「授与所」で拝受できますが、常駐ではないようで授与所のベルをならすと、しばらくして宮司様の奥様らしき方がいらして対応いただけました。

こちらは伊香保神社の御朱印も授与されているので、そちらも拝受しました。(21.伊香保神社でご紹介します。)

18.登澤山 照泉院 金蔵寺

渋川市金井甲1965

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

札所:群馬郡三十三観音霊場第8番、群馬郡三十三観音霊場第9番

〔 御本尊の御朱印 〕

中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫。右上に「南無阿弥陀佛」の六字名号の印判。

左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

天台宗寺院の御朱印で、御名号の記載があるものはめずらしいと思います。

応永八年(1401年)に子持の白井城城主長尾清影により、威徳山眞光寺の末寺として建立された天台宗寺院。

当初は諏訪(下金井)にありましたが、金井宿開設を契機に現在の地へ移転し、現在に至っているようです。(以上、公式Webから抜粋引用。)

樹齢三~四百年とされるしだれ桜(県指定天然記念物、別名:いも種ザクラ)で有名で、4月上旬の開花時には花見客で賑わうそうです。

こちらは群馬郡三十三観音霊場第8番の札所につき、ご紹介します。

参拝後、庫裡にお伺いしたところ、ご住職は外出中だが御朱印は郵送可能というご案内をいただいたので、郵送にて拝受しました。

また、御朱印は御本尊のみで、観音霊場のものは授与されていないそうです。

→ ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)へ

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-2(前編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-4(中編B)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-5(後編A)

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-6(後編B)

■ 御朱印情報の関連記事

【 BGM 】

■ 見えない月 - 藤田麻衣子

■ 夢の途中 - KOKIA

■ セイシェルの夕陽 - 松田聖子

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 岩塙鉱泉 「井筒屋」

しばらく休廃業したお湯のレポのリニューアルUPをつづけます。

「関東周辺 立ち寄り温泉みしゅらん」様の特集に掲載いただいていますが、追記&画像を追加してリニューアルUPします。

※ この施設はWeb情報によると、平成24年(2012年)12月に閉館しています。

営業データは入湯時(2003年11月)のものです。

岩塙鉱泉 「井筒屋」

岩塙鉱泉 「井筒屋」

住 所 :茨城県北茨城市関本町福田1481

電 話 :0293-46-3270

時 間 :時間要問合せ

定休日 :不明

料 金 :600円

すでに閉館していますが、以前の情報や雰囲気を記録するため極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。

入湯・レポともに2003年11月。今回2021年1月に加筆および画像を追加しました。

-----------------------------------------

湯巡りをつづけていると、ときおり強烈な印象を受けるお湯に巡り会うことがあります。

このお湯もそんな一湯です。

北茨城やいわきにはこの手のお湯が多いのですが、ここのインパクトは「カンチ山鉱泉」と双璧だと思います。

北茨城の山あいに潜むナゾの鉱泉で、「いわはな」と読みます。

位置的にはJR常磐線「大津港」駅の600mほど西側のところです。

相当に鄙び入っているという事前情報があり、気合いを入れて(笑)突入しましたが、どうにも場所がわからずTELするとおばちゃんが出ました。

「岩塙山荘」というのはさっき発見できましたが、どうやらその手前にあるらしい。

「でも、レジャーとかで入るところじゃなくて、湯治につかうようなところだけど・・・」

前ふりが入りました。これは相当なもんみたいです (^^;

【写真 上(左)】 庭先に廃材

【写真 下(右)】 浴場棟

さきほど通った道を再度進撃すると、庭先に廃材を積み上げた民家が・・・。

ここかぁ。

どうりでわからなかったハズです、入口はおろか玄関にも看板も何もありません。

手前右手に母屋、おくの別棟が浴場等で、どちらも瓦屋根がかけられているので、建物にB級感はありません。

背後に紅葉した斜面を背負い、里山の秘湯の雰囲気をまとっています。

「井筒屋」の屋号をもつ湯宿ですが、母屋にその雰囲気はなく、いまは立ち寄り湯に絞っての営業かもしれません。

奥の浴場棟の裏手からは青い煙りが立ち昇り、覗いてみると薪を焚いていました。

母屋から出てきたおばちゃんに料金を払って浴場へ。

【写真 上(左)】 浴場棟入口

【写真 下(右)】 脱衣所

とにかく、なにもかにもが鄙びきっています。

浴室はふたつありますが、ひとつは使っている気配がありません。

左側の浴室に案内されました。

脱衣所は緑色の壁面、せまいアルミの開き戸。床は歩くとミシミシと鳴り、B級入っています。

アルミの開き戸を開けると浴室。

土曜15時で先客がひとりいたので、浴室全体の写真は撮れていませんが、左手(女湯?)との仕切りは上が空いており声がとおります。

晩秋11月の入湯でしたが、天高があるので湯気のこもりはありませんでした。

全体に暗めで脱衣所よりさらに低くなっているので穴ぐらのような感じですが、かえって落ち着いて入れます。

細長の浴室で、手前が洗い場ソーン、おくの浴槽はタイル貼扇型1-2人のこぢんまりとしたもの。

カラン・シャワー・シャンプー・ドライヤーなどすべてなし。

【写真 上(左)】 薪焚きです

【写真 下(右)】 源泉カラン

浴槽に溜められたお湯、これが熱い。おそらく44℃くらいはあったかと思います。

おもわず先客のご年配に「熱いですねぇ」と言うと、「今日はぬるいほうだよ、さっききた●●さんなんか、ぬるくて入れね~って帰ってったよ」・・・。

共同浴場ではよくあるパターンですが・・・ ~~;)。

まぁ、熱湯は嫌いじゃないし、入れないほどでもないのですこし湯もみをしてそのまま入りました。

湯口はなく側面から熱いお湯が出て、もうひとつ穴(吸湯はしていない)があってオーバーフローはないので、薪焚きによる追い焚きの溜め湯方式かと。

浴槽の上、塩ビ管で引かれた先にカランがあってこれはおそらく源泉カランです。

しぶ焦げイオウ臭にたまご味+金気臭を帯びた、特徴のある冷たい水が出ます。

カランよこにコップも置いてあります。

溜め湯の冷鉱泉でも、源泉に触れられるのはありがたいですね。

薄コーヒー色のうす目の黒湯は味不明無臭でややツルすべがあり、薪焚きらしいやわらかなお湯はじわりじわりと染みてくるような深みのある浴感。

分析表はありませんでしたが、イオウと重曹が頑張っている感じのお湯でなかなか個性的。

料金600円はいささか高い感じもしますが、薪焚きを考えるとやむを得ないかと。

出ようとするともう一人入ってきたので、地元では意外と人気があるのかもしれません。

鄙び湯、B級湯は好物なので (^^;、個人的にはハマリでしたが、佇まいといい、湯温といい、ふつうの人(笑)にはハードル激高かと・・・。

お湯もなかなか、なにより鄙び加減が絶妙なので、機会があったらまた訪れたいと思います。

泉質などの掲示はありませんでしたが、県観光物産課のWebによると、「硫黄泉(硫化水素型)」とのこと。

また、やませみさんからご提供いただいたデータは、「単純S冷鉱泉? 17℃ pH=7.1 〔自家源泉〕」となっています。

-----------------------------------------

東日本大震災の翌年、平成24年(2012年)12月に閉館となっているようです。

Web上で震災後に入湯したレポがみつかるので、震災でも大きな被害は受けなかったようですが、やはり何らかのかたちで震災の影響はあったのかもしれません。

〔 2003年11月入湯・レポに加筆(最新UP2021/01/24) 〕

E140.46.22.410N36.50.35.370

【 BGM 】

■Anymore - BRICK(1982)

記事内容とえらくミスマッチですが(笑)

「関東周辺 立ち寄り温泉みしゅらん」様の特集に掲載いただいていますが、追記&画像を追加してリニューアルUPします。

※ この施設はWeb情報によると、平成24年(2012年)12月に閉館しています。

営業データは入湯時(2003年11月)のものです。

岩塙鉱泉 「井筒屋」

岩塙鉱泉 「井筒屋」住 所 :茨城県北茨城市関本町福田1481

電 話 :0293-46-3270

時 間 :時間要問合せ

定休日 :不明

料 金 :600円

すでに閉館していますが、以前の情報や雰囲気を記録するため極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。

入湯・レポともに2003年11月。今回2021年1月に加筆および画像を追加しました。

-----------------------------------------

湯巡りをつづけていると、ときおり強烈な印象を受けるお湯に巡り会うことがあります。

このお湯もそんな一湯です。

北茨城やいわきにはこの手のお湯が多いのですが、ここのインパクトは「カンチ山鉱泉」と双璧だと思います。

北茨城の山あいに潜むナゾの鉱泉で、「いわはな」と読みます。

位置的にはJR常磐線「大津港」駅の600mほど西側のところです。

相当に鄙び入っているという事前情報があり、気合いを入れて(笑)突入しましたが、どうにも場所がわからずTELするとおばちゃんが出ました。

「岩塙山荘」というのはさっき発見できましたが、どうやらその手前にあるらしい。

「でも、レジャーとかで入るところじゃなくて、湯治につかうようなところだけど・・・」

前ふりが入りました。これは相当なもんみたいです (^^;

【写真 上(左)】 庭先に廃材

【写真 下(右)】 浴場棟

さきほど通った道を再度進撃すると、庭先に廃材を積み上げた民家が・・・。

ここかぁ。

どうりでわからなかったハズです、入口はおろか玄関にも看板も何もありません。

手前右手に母屋、おくの別棟が浴場等で、どちらも瓦屋根がかけられているので、建物にB級感はありません。

背後に紅葉した斜面を背負い、里山の秘湯の雰囲気をまとっています。

「井筒屋」の屋号をもつ湯宿ですが、母屋にその雰囲気はなく、いまは立ち寄り湯に絞っての営業かもしれません。

奥の浴場棟の裏手からは青い煙りが立ち昇り、覗いてみると薪を焚いていました。

母屋から出てきたおばちゃんに料金を払って浴場へ。

【写真 上(左)】 浴場棟入口

【写真 下(右)】 脱衣所

とにかく、なにもかにもが鄙びきっています。

浴室はふたつありますが、ひとつは使っている気配がありません。

左側の浴室に案内されました。

脱衣所は緑色の壁面、せまいアルミの開き戸。床は歩くとミシミシと鳴り、B級入っています。

アルミの開き戸を開けると浴室。

土曜15時で先客がひとりいたので、浴室全体の写真は撮れていませんが、左手(女湯?)との仕切りは上が空いており声がとおります。

晩秋11月の入湯でしたが、天高があるので湯気のこもりはありませんでした。

全体に暗めで脱衣所よりさらに低くなっているので穴ぐらのような感じですが、かえって落ち着いて入れます。

細長の浴室で、手前が洗い場ソーン、おくの浴槽はタイル貼扇型1-2人のこぢんまりとしたもの。

カラン・シャワー・シャンプー・ドライヤーなどすべてなし。

【写真 上(左)】 薪焚きです

【写真 下(右)】 源泉カラン

浴槽に溜められたお湯、これが熱い。おそらく44℃くらいはあったかと思います。

おもわず先客のご年配に「熱いですねぇ」と言うと、「今日はぬるいほうだよ、さっききた●●さんなんか、ぬるくて入れね~って帰ってったよ」・・・。

共同浴場ではよくあるパターンですが・・・ ~~;)。

まぁ、熱湯は嫌いじゃないし、入れないほどでもないのですこし湯もみをしてそのまま入りました。

湯口はなく側面から熱いお湯が出て、もうひとつ穴(吸湯はしていない)があってオーバーフローはないので、薪焚きによる追い焚きの溜め湯方式かと。

浴槽の上、塩ビ管で引かれた先にカランがあってこれはおそらく源泉カランです。

しぶ焦げイオウ臭にたまご味+金気臭を帯びた、特徴のある冷たい水が出ます。

カランよこにコップも置いてあります。

溜め湯の冷鉱泉でも、源泉に触れられるのはありがたいですね。

薄コーヒー色のうす目の黒湯は味不明無臭でややツルすべがあり、薪焚きらしいやわらかなお湯はじわりじわりと染みてくるような深みのある浴感。

分析表はありませんでしたが、イオウと重曹が頑張っている感じのお湯でなかなか個性的。

料金600円はいささか高い感じもしますが、薪焚きを考えるとやむを得ないかと。

出ようとするともう一人入ってきたので、地元では意外と人気があるのかもしれません。

鄙び湯、B級湯は好物なので (^^;、個人的にはハマリでしたが、佇まいといい、湯温といい、ふつうの人(笑)にはハードル激高かと・・・。

お湯もなかなか、なにより鄙び加減が絶妙なので、機会があったらまた訪れたいと思います。

泉質などの掲示はありませんでしたが、県観光物産課のWebによると、「硫黄泉(硫化水素型)」とのこと。

また、やませみさんからご提供いただいたデータは、「単純S冷鉱泉? 17℃ pH=7.1 〔自家源泉〕」となっています。

-----------------------------------------

東日本大震災の翌年、平成24年(2012年)12月に閉館となっているようです。

Web上で震災後に入湯したレポがみつかるので、震災でも大きな被害は受けなかったようですが、やはり何らかのかたちで震災の影響はあったのかもしれません。

〔 2003年11月入湯・レポに加筆(最新UP2021/01/24) 〕

E140.46.22.410N36.50.35.370

【 BGM 】

■Anymore - BRICK(1982)

記事内容とえらくミスマッチですが(笑)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 総社鉱泉 「せせらぎの湯」

※ この施設はWeb上で休業、ないし閉館の情報が多数みつかります。

現況については確認しておらず不明です。(2021年1月現在)

営業データは入湯時(2003年1月)のものです。

総社鉱泉 「せせらぎの湯」

総社鉱泉 「せせらぎの湯」

住 所 :群馬県前橋市総社町植野985-2

電 話 :027-253-1126

時 間 :11:00~21:00 / 随時変更あり、時間要問合せ

定休日 :毎週金曜

料 金 :700円(以前は500円)

休廃業の可能性もありますが、以前の情報や雰囲気を記録するため極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。

入湯は2003年1月で、レポは2003年1月27日。2005年11月08日に加筆したものに今回2021年1月に加筆および画像を追加しました。

-----------------------------------------

大正14年(1925年)開湯の歴史ある鉱泉宿。

現在は日帰り温泉としても積極的に営業しています。

鉱泉につき、とくに開店時間は変動があるようで、事前の電話確認必須かと・・・。

JR上越線「群馬総社」駅前から細い路地を東に入り、住宅地を300mほど走ると唯一?の看板があり、その先に小さな駐車場があります。

【写真 上(左)】 駐車場

【写真 下(右)】 アプローチ

日帰り温泉ガイドにはけっこう載っていたりしますが、異常にわかりにくいアプローチなのでたどりつけない人もいるかも。

駐車場から宿までのアクセスもサインは出ているもののわかりにくく、途中の小さな橋を渡ると看板があって、その先にようやく見えてきます。

【写真 上(左)】 橋を渡ります

【写真 下(右)】 成分の出た河床

橋から見下ろす午王頭川の河床は、ところどころ鉄分で赤茶けていて期待が高まります。まわりは住宅地なのにここだけ異空間。一気に秘湯モードに突入です。

【写真 上(左)】 見えてきました

【写真 下(右)】 エントランス

外観はかなりの鄙び系、雀荘の看板も出ていて、これはB級ワールド炸裂か!? とさらに期待(笑)が高まります。

エントランス脇のサイン「総社温泉センター せせらぎの湯」が正式名称かもしれません。

【写真 上(左)】 帳場

【写真 下(右)】 館内

B級ワールド覚悟で突入すると、館内は意外にきれい。

小物の粋なあしらいなど、大正時代からつづく老舗の矜持のようなものさえ感じられます。

【写真 上(左)】 館内のあしらい

【写真 下(右)】 掲示板

掲示板に掲げられていた「鑛泉旅館 総社鑛泉」の暖簾もいい味を出しています。

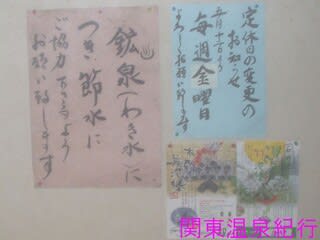

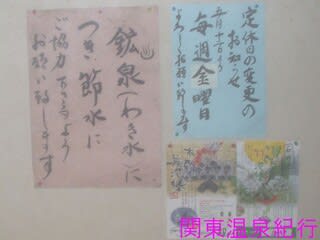

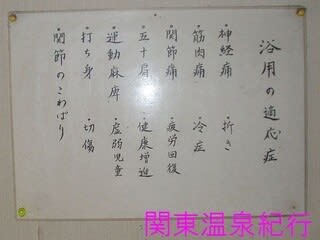

【写真 上(左)】 注意書き

【写真 下(右)】 適応症

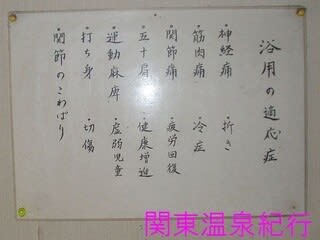

せまい廊下を渡った奥に午王頭川沿いにある男女別の浴室。これがまた渋い。

木格子の脱衣棚に籐かごのお約束の展開。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 日差しの差し込む浴室

扉を開けると板張りの壁、鉄平石の内床の浴室。

午王頭川に面した広い窓から、冬のやわらかな陽射しがさし込んでいます。

【写真 上(左)】 浴室からの景色

【写真 下(右)】 洗い場

カラン6、シャワーあり、シャンプー・ドライヤーなし。

土曜の12時で贅沢にも独占でした。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 浴槽まわりの析出

浴槽は石枠鉄平石貼り4-5人の趣あるもので、鉄分と石灰華の析出で赤茶に染まった湯船まわりがさらに雰囲気を盛り上げています。

樹脂製の天井が唯一の難点か?

【写真 上(左)】 湯口まわり

【写真 下(右)】 湯口

白い石膏系の析出が出た竹の湯口からおそらく加温した源泉を7L/minほど投入で、槽内注排湯は見あたらず、少量オーバーフローは加温かけ流しメインでは。

やや熱めのお湯は、緑がかった黄褐色ににごった(透明度40㎝)深みのあるいい湯色。

無味で粉っぽい鉄泉臭は、伊勢崎の五色温泉を薄くしたようなイメージ。

【写真 上(左)】 湯口&湯色

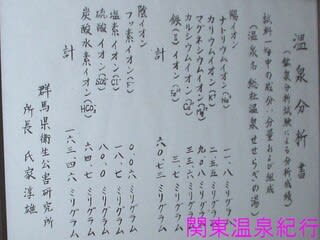

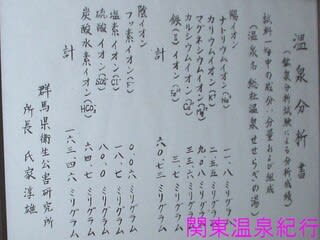

【写真 下(右)】 分析書

濃度感はさほどないものの、よく温まりさらさらとした浴後感が出るなかなかにいいお湯です。

泉質名は不明ですが、温泉分析書の温泉名に「総社温泉 せせらぎの湯」とあるので、分析書記載外の成分、たとえばメタけい酸、メタほう酸などで温泉規定に適合しているかもしれません。

(鉄分(Fe^2+=3.7mg/kg)では温泉規定には乗りません。)

〔関連記事〕

■ 温泉分析書の見方の補足編

■ 療養泉と規定泉

泉質云々よりも、浴室の雰囲気とあわせてじっくり味わうお湯のような気がします。

北関東にはこのような味わいぶかい一軒宿がたくさんありましたが、近年かなりの宿が休廃業となっています。

このお宿も休廃業だとしたら、残念ながらまたひとつ古きよき一軒宿が姿を消してしまったことになります。

〔 温泉名:総社温泉 せせらぎの湯 〕

泉質不明 泉温・pH・湧出量・成分総計不明、Na^+=11.8mg/kg、Ca^2+=33.6、Fe^2+=3.7、Cl^-=18.7、SO_4^2-=80.0、HCO_3^-=64.7、陽イオン計=60.73、陰イオン計=163.46 <分析日不明>

〔 2003年1月入湯、2003/01/27レポに加筆(最新UP2021/01/23) 〕

E139.2.26.370N36.24.51.700

【 BGM 】

■ I.G.Y. - Donald Fagen

現況については確認しておらず不明です。(2021年1月現在)

営業データは入湯時(2003年1月)のものです。

総社鉱泉 「せせらぎの湯」

総社鉱泉 「せせらぎの湯」住 所 :群馬県前橋市総社町植野985-2

電 話 :027-253-1126

時 間 :11:00~21:00 / 随時変更あり、時間要問合せ

定休日 :毎週金曜

料 金 :700円(以前は500円)

休廃業の可能性もありますが、以前の情報や雰囲気を記録するため極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。

入湯は2003年1月で、レポは2003年1月27日。2005年11月08日に加筆したものに今回2021年1月に加筆および画像を追加しました。

-----------------------------------------

大正14年(1925年)開湯の歴史ある鉱泉宿。

現在は日帰り温泉としても積極的に営業しています。

鉱泉につき、とくに開店時間は変動があるようで、事前の電話確認必須かと・・・。

JR上越線「群馬総社」駅前から細い路地を東に入り、住宅地を300mほど走ると唯一?の看板があり、その先に小さな駐車場があります。

【写真 上(左)】 駐車場

【写真 下(右)】 アプローチ

日帰り温泉ガイドにはけっこう載っていたりしますが、異常にわかりにくいアプローチなのでたどりつけない人もいるかも。

駐車場から宿までのアクセスもサインは出ているもののわかりにくく、途中の小さな橋を渡ると看板があって、その先にようやく見えてきます。

【写真 上(左)】 橋を渡ります

【写真 下(右)】 成分の出た河床

橋から見下ろす午王頭川の河床は、ところどころ鉄分で赤茶けていて期待が高まります。まわりは住宅地なのにここだけ異空間。一気に秘湯モードに突入です。

【写真 上(左)】 見えてきました

【写真 下(右)】 エントランス

外観はかなりの鄙び系、雀荘の看板も出ていて、これはB級ワールド炸裂か!? とさらに期待(笑)が高まります。

エントランス脇のサイン「総社温泉センター せせらぎの湯」が正式名称かもしれません。

【写真 上(左)】 帳場

【写真 下(右)】 館内

B級ワールド覚悟で突入すると、館内は意外にきれい。

小物の粋なあしらいなど、大正時代からつづく老舗の矜持のようなものさえ感じられます。

【写真 上(左)】 館内のあしらい

【写真 下(右)】 掲示板

掲示板に掲げられていた「鑛泉旅館 総社鑛泉」の暖簾もいい味を出しています。

【写真 上(左)】 注意書き

【写真 下(右)】 適応症

せまい廊下を渡った奥に午王頭川沿いにある男女別の浴室。これがまた渋い。

木格子の脱衣棚に籐かごのお約束の展開。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 日差しの差し込む浴室

扉を開けると板張りの壁、鉄平石の内床の浴室。

午王頭川に面した広い窓から、冬のやわらかな陽射しがさし込んでいます。

【写真 上(左)】 浴室からの景色

【写真 下(右)】 洗い場

カラン6、シャワーあり、シャンプー・ドライヤーなし。

土曜の12時で贅沢にも独占でした。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 浴槽まわりの析出

浴槽は石枠鉄平石貼り4-5人の趣あるもので、鉄分と石灰華の析出で赤茶に染まった湯船まわりがさらに雰囲気を盛り上げています。

樹脂製の天井が唯一の難点か?

【写真 上(左)】 湯口まわり

【写真 下(右)】 湯口

白い石膏系の析出が出た竹の湯口からおそらく加温した源泉を7L/minほど投入で、槽内注排湯は見あたらず、少量オーバーフローは加温かけ流しメインでは。

やや熱めのお湯は、緑がかった黄褐色ににごった(透明度40㎝)深みのあるいい湯色。

無味で粉っぽい鉄泉臭は、伊勢崎の五色温泉を薄くしたようなイメージ。

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 分析書

濃度感はさほどないものの、よく温まりさらさらとした浴後感が出るなかなかにいいお湯です。

泉質名は不明ですが、温泉分析書の温泉名に「総社温泉 せせらぎの湯」とあるので、分析書記載外の成分、たとえばメタけい酸、メタほう酸などで温泉規定に適合しているかもしれません。

(鉄分(Fe^2+=3.7mg/kg)では温泉規定には乗りません。)

〔関連記事〕

■ 温泉分析書の見方の補足編

■ 療養泉と規定泉

泉質云々よりも、浴室の雰囲気とあわせてじっくり味わうお湯のような気がします。

北関東にはこのような味わいぶかい一軒宿がたくさんありましたが、近年かなりの宿が休廃業となっています。

このお宿も休廃業だとしたら、残念ながらまたひとつ古きよき一軒宿が姿を消してしまったことになります。

〔 温泉名:総社温泉 せせらぎの湯 〕

泉質不明 泉温・pH・湧出量・成分総計不明、Na^+=11.8mg/kg、Ca^2+=33.6、Fe^2+=3.7、Cl^-=18.7、SO_4^2-=80.0、HCO_3^-=64.7、陽イオン計=60.73、陰イオン計=163.46 <分析日不明>

〔 2003年1月入湯、2003/01/27レポに加筆(最新UP2021/01/23) 〕

E139.2.26.370N36.24.51.700

【 BGM 】

■ I.G.Y. - Donald Fagen

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ユーミンの謎?

2021/01/22 UP

このところ、TVで初期~中期のユーミンの曲をよく聴く。

いま聴いても、圧倒的な存在感あり。

どうしてこんなメロディが生み出せたんだろう。

■ ずっとそばに 14th Original Album『REINCARNATION』(1983)収録

淡々とした曲調なのに、ハンパじゃないフック感。

やっぱりユーミンの謎は深い。

-----------------------

2020/11/30 UP

昨日放送の「関ジャム」の松任谷由実特集、録画したやつさっきまで視てました。

今回はなんと松任谷正隆氏がゲスト。

ところどころ、音楽的に掘り下げた内容も。

ユーミンの曲(とくに1980年代中盤までの曲)って、オクターブが広いわけでも音数が多いわけでもないのに、音の広がり感がすごい。

今回、視ていてヒントがふたつ。

ブロックコードと分数コード。

ブロックコードは、ユニゾンにコードトーンを加えていくやつ。↓

分数コード(オン・コード)は、→こういうやつ。

ギター脱初心者レッスン【簡単!分数コード(オンコード)の使い方】これを知ってるとかっいいアルペジオが弾けるよ!(ひこうき雲編)

ちょうど「ひこうき雲」を例にあげている動画がありました。↑

松任谷正隆氏の衝撃発言「コードは考えていない」(笑)

メロディとインプロがあって、あとからコードを充てていくのかな??

それと、松任谷正隆氏の「ローズやめてピアノにかえた」発言。

これわかる。

だって、フェンダーローズとピアノじゃ、曲のイメージぜんぜん変わってしまうから・・・。

こういう楽器のチョイスひとつとっても、ユーミン・サウンドをつくる大事な要素なんだと思う。

それにしても面白かった。

また、こういう構成の音楽番組放送してほしい。

ユーミンは「ラテンの血が騒ぐ曲」もお気に入りみたいだけど、

個人的には「ラテンの血が騒いでいない曲」が好きです(笑)↓

■ ノーサイド 16th Original Album『NO SIDE』(1984)収録

このイントロ、フェンダーローズだと思う。

にしても、すごい名曲。

■ ベルベット・イースター 【YUMING COVER】 1st Original Album『ひこうき雲』(1973)収録

天才的な歌詞と曲構成。初期ユーミンならではの凜とした透明感。

イントロからのクリシェがかった弾むピアノのフレーズが絶妙。

フェンダーローズだったらこの空気感出ないと思う。

■ ロッヂで待つクリスマス 【歌おうfavorite songs 171】

「恋人がサンタクロース」よりも名曲では?

リゾートと都会が直につながっていた1980年前後のユーミンの世界。

全曲名曲の神ALBUM『流線形'80』(1978年)収録。

■ 瞳を閉じて 2nd Original Album『MISSLIM』(1974)収録

この、空に開けていく感じが初期のユーミン。

Tin Pan Alleyのサポートだけに小ワザが効いている。Back Vo.は山下達郎?

■ 翳りゆく部屋 【サンプル?】 7th Original Single(1976)

ユーミン屈指の名曲。神がかった旋律。

c/wが「ベルベット・イースター」とは・・・。

■ 1976 荒井由実(22)コンサート(FM放送フル楽曲版)

超貴重な1976年のライブ音声 2:20~ 翳りゆく部屋

■ 静かなまぼろし 【スタジオライヴ】 6th Original Album『流線形'80』(1978)収録

沢田研二に提供した曲だけど、オリジナルのユーミンVers.がすごくいい。

■ DESTINY 【歌おうfavorite songs 87】 8th Original Album『悲しいほどお天気』(1979)収録

この曲ははずせない。伝説のイントロ。伝説の歌詞。

■ 守ってあげたい (WINGS OF LIGHT "THE GATES OF HEAVEN" TOUR) 12th Original Album『昨晩お会いしましょう』(1981)収録

シンプルなステージでハイトーンのユーミン! コーラスも好演。

観客、楽しそうだな(笑)、もうバブルはじけてるけど・・・(1990~1991年のLIVE)

■ サーフ天国、スキー天国 (初音ミクVers.)

1980年リリースの名盤『SURF&SNOW』収録曲。

これは初音ミクバージョン。名曲です。ぜひユーミンの原曲 ↑ を聴いてみてください。

■ 卒業写真 【カバー】 3rd Original Album『COBALT HOUR』(1975)収録

神曲は時代を超える!

このところ、TVで初期~中期のユーミンの曲をよく聴く。

いま聴いても、圧倒的な存在感あり。

どうしてこんなメロディが生み出せたんだろう。

■ ずっとそばに 14th Original Album『REINCARNATION』(1983)収録

淡々とした曲調なのに、ハンパじゃないフック感。

やっぱりユーミンの謎は深い。

-----------------------

2020/11/30 UP

昨日放送の「関ジャム」の松任谷由実特集、録画したやつさっきまで視てました。

今回はなんと松任谷正隆氏がゲスト。

ところどころ、音楽的に掘り下げた内容も。

ユーミンの曲(とくに1980年代中盤までの曲)って、オクターブが広いわけでも音数が多いわけでもないのに、音の広がり感がすごい。

今回、視ていてヒントがふたつ。

ブロックコードと分数コード。

ブロックコードは、ユニゾンにコードトーンを加えていくやつ。↓

分数コード(オン・コード)は、→こういうやつ。

ギター脱初心者レッスン【簡単!分数コード(オンコード)の使い方】これを知ってるとかっいいアルペジオが弾けるよ!(ひこうき雲編)

ちょうど「ひこうき雲」を例にあげている動画がありました。↑

松任谷正隆氏の衝撃発言「コードは考えていない」(笑)

メロディとインプロがあって、あとからコードを充てていくのかな??

それと、松任谷正隆氏の「ローズやめてピアノにかえた」発言。

これわかる。

だって、フェンダーローズとピアノじゃ、曲のイメージぜんぜん変わってしまうから・・・。

こういう楽器のチョイスひとつとっても、ユーミン・サウンドをつくる大事な要素なんだと思う。

それにしても面白かった。

また、こういう構成の音楽番組放送してほしい。

ユーミンは「ラテンの血が騒ぐ曲」もお気に入りみたいだけど、

個人的には「ラテンの血が騒いでいない曲」が好きです(笑)↓

■ ノーサイド 16th Original Album『NO SIDE』(1984)収録

このイントロ、フェンダーローズだと思う。

にしても、すごい名曲。

■ ベルベット・イースター 【YUMING COVER】 1st Original Album『ひこうき雲』(1973)収録

天才的な歌詞と曲構成。初期ユーミンならではの凜とした透明感。

イントロからのクリシェがかった弾むピアノのフレーズが絶妙。

フェンダーローズだったらこの空気感出ないと思う。

■ ロッヂで待つクリスマス 【歌おうfavorite songs 171】

「恋人がサンタクロース」よりも名曲では?

リゾートと都会が直につながっていた1980年前後のユーミンの世界。

全曲名曲の神ALBUM『流線形'80』(1978年)収録。

■ 瞳を閉じて 2nd Original Album『MISSLIM』(1974)収録

この、空に開けていく感じが初期のユーミン。

Tin Pan Alleyのサポートだけに小ワザが効いている。Back Vo.は山下達郎?

■ 翳りゆく部屋 【サンプル?】 7th Original Single(1976)

ユーミン屈指の名曲。神がかった旋律。

c/wが「ベルベット・イースター」とは・・・。

■ 1976 荒井由実(22)コンサート(FM放送フル楽曲版)

超貴重な1976年のライブ音声 2:20~ 翳りゆく部屋

■ 静かなまぼろし 【スタジオライヴ】 6th Original Album『流線形'80』(1978)収録

沢田研二に提供した曲だけど、オリジナルのユーミンVers.がすごくいい。

■ DESTINY 【歌おうfavorite songs 87】 8th Original Album『悲しいほどお天気』(1979)収録

この曲ははずせない。伝説のイントロ。伝説の歌詞。

■ 守ってあげたい (WINGS OF LIGHT "THE GATES OF HEAVEN" TOUR) 12th Original Album『昨晩お会いしましょう』(1981)収録

シンプルなステージでハイトーンのユーミン! コーラスも好演。

観客、楽しそうだな(笑)、もうバブルはじけてるけど・・・(1990~1991年のLIVE)

■ サーフ天国、スキー天国 (初音ミクVers.)

1980年リリースの名盤『SURF&SNOW』収録曲。

これは初音ミクバージョン。名曲です。ぜひユーミンの原曲 ↑ を聴いてみてください。

■ 卒業写真 【カバー】 3rd Original Album『COBALT HOUR』(1975)収録

神曲は時代を超える!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

2021/01/10 UP

ネタがいっぱいあるので、年毎に20曲リストしてみます。

1981年版です。

■ 1979年版

■ 1980年版

■ 1981年版

■ 1982年版

■ 1983年版

※1980年代前半は英国のエレクトロ・ポップ系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Ballet、O.M.D、A Flock Of Seagullsなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」と呼ばれた時期でしたが、これらのグループ(ユニット)については別にまとめたいと思いますので ↑ にはリストしていません。(ABCを除く。)

-------------------------

2021/01/09 UP

コメントを入れました。

-------------------------

2021/01/06 UP

8曲追加して20曲にしました。

コメントは追って入れます。

-------------------------

2021/01/04 UP

→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。

今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。

つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。

今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。

日付はチャート最高位の獲得日です。

とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)

コメントは後日入れます。

このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。

■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。

今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。

つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。

今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。

日付はチャート最高位の獲得日です。

とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)

コメントは後日入れます。

このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。

01.Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington Jr.

3/01/1981 / 2位 16Weeks

洒落た曲だらけの当時でも、ひときわ際立っていたお洒落感はやっぱり「Just the Two of Us進行」によるものか・・・。

はじめて聴いたとき、サックスとスティールパンの取り合わせにのけぞった記憶あり。

02.More Than Just The Two Of Us - Sneaker

12/19/1981 / 34位 6Weeks

知名度の低いグループだが、これは人気の高い名曲。

エアーサプライっぽいけど、音楽的にははるかに高度。曲調はもろにウエスト・コースト。

レーベルは非メジャーのHandshake、しかもニューフェイスの1St ALBUM。こういう作品もこの頃の日本のレコード会社はしっかりフォローしていた。

03.Let's Groove - Earth, Wind & Fire

10/31/1981 / 3位 16Weeks

1981年秋リリースの『Raise!』(天空の女神)からの大ヒット曲でディスコ・クラシックス。

1977年の『All 'N All』(太陽神)は名盤。1979年の『I Am』(黙示録)も曲に恵まれたがDavid FosterのAORカラーが強く、1980年の『Faces』は2枚組の大作で大きなヒットは出なかった。

このALBUM『Raise!』は一転してHornセクションを前面で打ち出し、ファンク色を強めている。

1983年の『Powerlight』(創世記)はコンセプト色が強すぎ、同じく1983年の『Electric Universe』はエレクトリック色を強めるも振るわず以降一時活動を休止したため、『Raise!』は後期E, W & Fの代表作に位置づけられている。

この曲を聴くとPhilip Baileyのファルセットが、E, W & Fサウンドでいかに重要な役割を果たしていたかがよくわかる。

04.Breaking Away - Balance

8/15/1981 / 22位 9Weeks

知名度は高くないものの質のよい楽曲を残したAOR系グループで、これは1st ALBUM『Balance』からのシングルカット。

ブライトな曲調ながら、どこか引き締まったニュアンスは、ニューヨークベースの活動を物語るところか。

05.While You See A Chance - Steve Winwood

2/28/1981 / 7位 12Weeks

弱冠10歳代でThe Spencer Davis Groupの中心メンバーを張って”天才少年”の名をほしいままにし、以降も、Traffic、Blind Faithと英国名門Rockグループのメインとなった英国のマルチプレイヤー。

R&B、ブルース、ジャズなど多彩なジャンルをベースとする幅広い音楽性をもつ。

'70年代後半からはソロとしても活躍し、これはソロ2作目のALBUM『Arc of a Diver』 (1980) 収録の佳作。

フォーマットはエレクトロポップだが、幅広い音楽性が隠し味となって味わいふかい。

06.In Your Letter - REO SPEEDWAGON

イリノイ州出身のアメリカン・プログレハードの代表グループ。

これは彼らの最大のヒットALBUMとなった名盤『Hi Infidelity』(禁じられた夜)からのシングルカットで邦題は「涙のレター」。

こういう軽快な曲だけでなく、こういうプログレ的なドラマティックなスロー曲→(「I Wish You Were There」)も繰り出せるのがこのグループの強みだった。

07.Bette Davis Eyes - Kim Carnes

4/11/1981 / 1位 20Weeks

1981年5月16日から6月13日にかけてBillboard・Hot 100の1位を5週連続で記録した大ヒット曲。

「ベティ・デイビスの瞳」の邦題で、日本でもヘビロテされていた。

ハスキーな声質でAC/AORの流れからは若干距離のある人だが、AOR系の名手として知られるBill Cuomoのキーボード(シンセ)・リフが絶妙に効いてアダルトで洗練感のある仕上がりとなっている。

08.Steal The Night - Stevie Woods

11/14/1981 / 25位 10Weeks

米国のR&B系アーティストのなかで、もっともAORに接近した一人。

これは1981年リリースの1st ALBUM『Take Me To Your Heaven』からのシングルカット。

DrumsにEd Greene/James Gadson/Ndugu Chancler/Michael Baird、PercussionにPaulinho Da Costa、BassにNathan East、KeyboardにClarence McDonald/Greg Mathieson、GuitarにPaul Jackson, Jr/Steve Lukather/Tim Mayなどの強者を揃え、曲調はモロにAOR。

09.Hearts - Marty Balin

8/15/1981 / 35位 3Weeks

Jefferson Airplane を結成しリードVo.をつとめたMarty Balinの1981年の1stソロALBUM『Balin』からのヒット曲。

どちらかというとMOR寄りでベタな曲が多い人だが、この曲は時代を反映してかAOR的な曲調に仕上がっている。

Jesse Barishの作曲で、名手Bill ChamplinがBack.voに入っていることも大きいかも・・・。

フェンダー・ローズ(by Mark Cummings?)も大活躍。

10.No Reply At All - Genesis

11/07/1981 / 29位 6Weeks

英国プログレッシブ・ロックの代表格、Genesisは1976年に名盤『Wind & Wuthering』(静寂の嵐)を残した後、次第にポップ寄りに舵を切り、これはそんな中で1981年にリリースされたALBUM『Abacab』からのヒット曲。

ポップななかにもところどころにみせるプログレ風味、Phil Collinsのシャープで手数の多いドラムス、Earth, Wind & Fireのホーンセクションなど聴きどころが多い。

11.9 to 5 (Morning Train) - Sheena Easton

2/28/1981 / 1位 15Weeks

じつは当時はかなりAOR/BCM系に振れていたので、こういうMORは積極的には聴いていなかったが、今回聴き返してみて思いのほかよかった。

オールディーズを巧みにモチーフ化して、英国のアーティストらしからぬブライトな曲をものしている。

こういう曲が1位をとるアメリカって、いまからするととても想像できないが・・・。

12.Cool Love - Pablo Cruise

7/25/1981 / 13位 11Weeks

たぶん、1970年代後半にもっともよく聴いていた洋楽グループのひとつだと思う。

(なぜかkalapanaやPablo Cruiseは、1970年代中盤の初期の頃からリアルタイムで聴いていた。)

サラサラと乾いた曲調はThe Beach Boys、kalapanaなどとともに「Surf Rock」と称されて、日本でも人気が高かった。

なんといってもクラシカルなCory Leriosのキーボードが聴きどころで、その醍醐味はこのヒット曲でも堪能できる。

13.Harden My Heart - Quarterflash

11/07/1981 / 3位 19Weeks

オレゴン州ポートランドから彗星のごとくあらわれたバンドで、これは彼らの最初にして最大のヒット曲。

当時はPOPS曲にサックスが入ることはめずらしくなかったが、女性リードボーカルのRindy Rossがみずからサックスを吹いてしまうところに妙なインパクトがあった。

14.Is It You? - Lee Ritenour featuring Eric Tagg

5/23/1981 / 15位 9Weeks

アメリカのフュージョン・ギタリストLee Ritenourが、AOR系シンガー Eric Taggをフューチャーして放ったヒット曲。

1981年リリースのALBUM『Rit』収録。

Jerry Hey(Arranged)、David Foster(key)、Richard Tee(key)、Abraham Laboriel(b)、Harvey Mason(ds)、Alex Acuña(per)、 Bill Champlin(Back vo.)と、ほとんどAORオールスター状態。

あまりに当時の売れ線どまんなかだったため評価は毀誉褒貶相半ばだったが、Lee Ritenourのヒット作のひとつに数えられる作品。

15.Jessie's Girl - Rick Springfield

5/09/1981 / 1位 22Weeks

オーストラリア出身のミュージシャンで俳優もこなしていた。

軽めのウエストコースト系ロックと相性のよい爽快感ある声質で、数曲のヒットを飛ばした。

これは1980年リリースの『Working Class Dog』からの大ヒット曲。

1982年リリースの『Success Hasn't Spoiled Me Yet』も名盤で、この大ヒット曲を凌ぐテイクがある。(たとえば→「Just One Kiss」)

16.How 'bout Us - Champaign

3/28/1981 / 12位 13Weeks

グルーヴの効いたリズム、デュエットにサックスを散りばめた洒落っ気のあるMid~Slowチューン。

POPSとブラコンがもっとも接近したこの時代ならではのユニット&曲調だと思う。

17.Don't Stop Believin' - Journey

11/07/1981 / 9位 13Weeks

全世界で1,000万枚以上を売り上げた大ヒットアルバム『Escape』からのシングルヒットで邦題は「愛に狂って」。

Jonathan Cain / Steve Perry / Neal Schon共作の文句なしの名曲。

↑ はJourney全盛期の伝説的なLIVE動画。こういうパフォーマンスはSteve Perry抜きには絶対に成立しない。

18.Never Too Much - Luther Vandross

11/14/1981 / 33位 4Weeks

Changeの「A Lover's Holiday」「The Glow of Love」「Searching」などでの名唱で名を馳せたLuther Vandrossのデビュー・アルバム『Never Too Much』からのシングルヒット。

↑ このLIVE、Lutherのボーカルもいいけど、ドラムスとベースのグルーヴ出しがハンパじゃない。そして観客のノリ。

19.Kiss On My List - Hall & Oates

2/14/1981 / 1位 17Weeks

やっぱり彼らのベストって個人的には「Maneater」じゃなくて、この曲や「Wait for Me」「Everytime You Go Away」あたりだと思う。

20.Just Once - Quincy Jones (feat. James Ingram)

9/19/1981 / 17位 10Weeks

「愛のコリーダ」の大ヒットを出し日本でも人気の高かった大御所Quincy Jones。

これは1981の名盤『The Dude』からのシングルヒットで、秘蔵っ子といわれたJames Ingramがリードをとり、同じく秘蔵っ子といわれた Patti AustinがBacki voに入っている。

Barry Mann & Cynthia Weilならではのメロディアスなバラードでフックあり。

David Foster、Robbie Buchanan、Ian Underwoodの名手3人が繰り出すキーボードが強力すぎる(笑)

ネタがいっぱいあるので、年毎に20曲リストしてみます。

1981年版です。

■ 1979年版

■ 1980年版

■ 1981年版

■ 1982年版

■ 1983年版

※1980年代前半は英国のエレクトロ・ポップ系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Ballet、O.M.D、A Flock Of Seagullsなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」と呼ばれた時期でしたが、これらのグループ(ユニット)については別にまとめたいと思いますので ↑ にはリストしていません。(ABCを除く。)

-------------------------

2021/01/09 UP

コメントを入れました。

-------------------------

2021/01/06 UP

8曲追加して20曲にしました。

コメントは追って入れます。

-------------------------

2021/01/04 UP

→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。

今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。

つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。

今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。

日付はチャート最高位の獲得日です。

とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)

コメントは後日入れます。

このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。

■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。

今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。

つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。

今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。

日付はチャート最高位の獲得日です。

とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)

コメントは後日入れます。

このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。

01.Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington Jr.

3/01/1981 / 2位 16Weeks

洒落た曲だらけの当時でも、ひときわ際立っていたお洒落感はやっぱり「Just the Two of Us進行」によるものか・・・。

はじめて聴いたとき、サックスとスティールパンの取り合わせにのけぞった記憶あり。

02.More Than Just The Two Of Us - Sneaker

12/19/1981 / 34位 6Weeks

知名度の低いグループだが、これは人気の高い名曲。

エアーサプライっぽいけど、音楽的にははるかに高度。曲調はもろにウエスト・コースト。

レーベルは非メジャーのHandshake、しかもニューフェイスの1St ALBUM。こういう作品もこの頃の日本のレコード会社はしっかりフォローしていた。

03.Let's Groove - Earth, Wind & Fire

10/31/1981 / 3位 16Weeks

1981年秋リリースの『Raise!』(天空の女神)からの大ヒット曲でディスコ・クラシックス。

1977年の『All 'N All』(太陽神)は名盤。1979年の『I Am』(黙示録)も曲に恵まれたがDavid FosterのAORカラーが強く、1980年の『Faces』は2枚組の大作で大きなヒットは出なかった。

このALBUM『Raise!』は一転してHornセクションを前面で打ち出し、ファンク色を強めている。

1983年の『Powerlight』(創世記)はコンセプト色が強すぎ、同じく1983年の『Electric Universe』はエレクトリック色を強めるも振るわず以降一時活動を休止したため、『Raise!』は後期E, W & Fの代表作に位置づけられている。

この曲を聴くとPhilip Baileyのファルセットが、E, W & Fサウンドでいかに重要な役割を果たしていたかがよくわかる。

04.Breaking Away - Balance

8/15/1981 / 22位 9Weeks

知名度は高くないものの質のよい楽曲を残したAOR系グループで、これは1st ALBUM『Balance』からのシングルカット。

ブライトな曲調ながら、どこか引き締まったニュアンスは、ニューヨークベースの活動を物語るところか。

05.While You See A Chance - Steve Winwood

2/28/1981 / 7位 12Weeks

弱冠10歳代でThe Spencer Davis Groupの中心メンバーを張って”天才少年”の名をほしいままにし、以降も、Traffic、Blind Faithと英国名門Rockグループのメインとなった英国のマルチプレイヤー。

R&B、ブルース、ジャズなど多彩なジャンルをベースとする幅広い音楽性をもつ。

'70年代後半からはソロとしても活躍し、これはソロ2作目のALBUM『Arc of a Diver』 (1980) 収録の佳作。

フォーマットはエレクトロポップだが、幅広い音楽性が隠し味となって味わいふかい。

06.In Your Letter - REO SPEEDWAGON

イリノイ州出身のアメリカン・プログレハードの代表グループ。

これは彼らの最大のヒットALBUMとなった名盤『Hi Infidelity』(禁じられた夜)からのシングルカットで邦題は「涙のレター」。

こういう軽快な曲だけでなく、こういうプログレ的なドラマティックなスロー曲→(「I Wish You Were There」)も繰り出せるのがこのグループの強みだった。

07.Bette Davis Eyes - Kim Carnes

4/11/1981 / 1位 20Weeks

1981年5月16日から6月13日にかけてBillboard・Hot 100の1位を5週連続で記録した大ヒット曲。

「ベティ・デイビスの瞳」の邦題で、日本でもヘビロテされていた。

ハスキーな声質でAC/AORの流れからは若干距離のある人だが、AOR系の名手として知られるBill Cuomoのキーボード(シンセ)・リフが絶妙に効いてアダルトで洗練感のある仕上がりとなっている。

08.Steal The Night - Stevie Woods

11/14/1981 / 25位 10Weeks

米国のR&B系アーティストのなかで、もっともAORに接近した一人。

これは1981年リリースの1st ALBUM『Take Me To Your Heaven』からのシングルカット。

DrumsにEd Greene/James Gadson/Ndugu Chancler/Michael Baird、PercussionにPaulinho Da Costa、BassにNathan East、KeyboardにClarence McDonald/Greg Mathieson、GuitarにPaul Jackson, Jr/Steve Lukather/Tim Mayなどの強者を揃え、曲調はモロにAOR。

09.Hearts - Marty Balin

8/15/1981 / 35位 3Weeks

Jefferson Airplane を結成しリードVo.をつとめたMarty Balinの1981年の1stソロALBUM『Balin』からのヒット曲。

どちらかというとMOR寄りでベタな曲が多い人だが、この曲は時代を反映してかAOR的な曲調に仕上がっている。

Jesse Barishの作曲で、名手Bill ChamplinがBack.voに入っていることも大きいかも・・・。

フェンダー・ローズ(by Mark Cummings?)も大活躍。

10.No Reply At All - Genesis

11/07/1981 / 29位 6Weeks

英国プログレッシブ・ロックの代表格、Genesisは1976年に名盤『Wind & Wuthering』(静寂の嵐)を残した後、次第にポップ寄りに舵を切り、これはそんな中で1981年にリリースされたALBUM『Abacab』からのヒット曲。

ポップななかにもところどころにみせるプログレ風味、Phil Collinsのシャープで手数の多いドラムス、Earth, Wind & Fireのホーンセクションなど聴きどころが多い。

11.9 to 5 (Morning Train) - Sheena Easton

2/28/1981 / 1位 15Weeks

じつは当時はかなりAOR/BCM系に振れていたので、こういうMORは積極的には聴いていなかったが、今回聴き返してみて思いのほかよかった。

オールディーズを巧みにモチーフ化して、英国のアーティストらしからぬブライトな曲をものしている。

こういう曲が1位をとるアメリカって、いまからするととても想像できないが・・・。

12.Cool Love - Pablo Cruise

7/25/1981 / 13位 11Weeks

たぶん、1970年代後半にもっともよく聴いていた洋楽グループのひとつだと思う。

(なぜかkalapanaやPablo Cruiseは、1970年代中盤の初期の頃からリアルタイムで聴いていた。)

サラサラと乾いた曲調はThe Beach Boys、kalapanaなどとともに「Surf Rock」と称されて、日本でも人気が高かった。

なんといってもクラシカルなCory Leriosのキーボードが聴きどころで、その醍醐味はこのヒット曲でも堪能できる。

13.Harden My Heart - Quarterflash

11/07/1981 / 3位 19Weeks

オレゴン州ポートランドから彗星のごとくあらわれたバンドで、これは彼らの最初にして最大のヒット曲。

当時はPOPS曲にサックスが入ることはめずらしくなかったが、女性リードボーカルのRindy Rossがみずからサックスを吹いてしまうところに妙なインパクトがあった。

14.Is It You? - Lee Ritenour featuring Eric Tagg

5/23/1981 / 15位 9Weeks

アメリカのフュージョン・ギタリストLee Ritenourが、AOR系シンガー Eric Taggをフューチャーして放ったヒット曲。

1981年リリースのALBUM『Rit』収録。

Jerry Hey(Arranged)、David Foster(key)、Richard Tee(key)、Abraham Laboriel(b)、Harvey Mason(ds)、Alex Acuña(per)、 Bill Champlin(Back vo.)と、ほとんどAORオールスター状態。

あまりに当時の売れ線どまんなかだったため評価は毀誉褒貶相半ばだったが、Lee Ritenourのヒット作のひとつに数えられる作品。

15.Jessie's Girl - Rick Springfield

5/09/1981 / 1位 22Weeks

オーストラリア出身のミュージシャンで俳優もこなしていた。

軽めのウエストコースト系ロックと相性のよい爽快感ある声質で、数曲のヒットを飛ばした。

これは1980年リリースの『Working Class Dog』からの大ヒット曲。

1982年リリースの『Success Hasn't Spoiled Me Yet』も名盤で、この大ヒット曲を凌ぐテイクがある。(たとえば→「Just One Kiss」)

16.How 'bout Us - Champaign

3/28/1981 / 12位 13Weeks

グルーヴの効いたリズム、デュエットにサックスを散りばめた洒落っ気のあるMid~Slowチューン。

POPSとブラコンがもっとも接近したこの時代ならではのユニット&曲調だと思う。

17.Don't Stop Believin' - Journey

11/07/1981 / 9位 13Weeks

全世界で1,000万枚以上を売り上げた大ヒットアルバム『Escape』からのシングルヒットで邦題は「愛に狂って」。

Jonathan Cain / Steve Perry / Neal Schon共作の文句なしの名曲。

↑ はJourney全盛期の伝説的なLIVE動画。こういうパフォーマンスはSteve Perry抜きには絶対に成立しない。

18.Never Too Much - Luther Vandross

11/14/1981 / 33位 4Weeks

Changeの「A Lover's Holiday」「The Glow of Love」「Searching」などでの名唱で名を馳せたLuther Vandrossのデビュー・アルバム『Never Too Much』からのシングルヒット。

↑ このLIVE、Lutherのボーカルもいいけど、ドラムスとベースのグルーヴ出しがハンパじゃない。そして観客のノリ。

19.Kiss On My List - Hall & Oates

2/14/1981 / 1位 17Weeks

やっぱり彼らのベストって個人的には「Maneater」じゃなくて、この曲や「Wait for Me」「Everytime You Go Away」あたりだと思う。

20.Just Once - Quincy Jones (feat. James Ingram)

9/19/1981 / 17位 10Weeks

「愛のコリーダ」の大ヒットを出し日本でも人気の高かった大御所Quincy Jones。

これは1981の名盤『The Dude』からのシングルヒットで、秘蔵っ子といわれたJames Ingramがリードをとり、同じく秘蔵っ子といわれた Patti AustinがBacki voに入っている。

Barry Mann & Cynthia Weilならではのメロディアスなバラードでフックあり。

David Foster、Robbie Buchanan、Ian Underwoodの名手3人が繰り出すキーボードが強力すぎる(笑)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 1980年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

2021/01/10 UP

ネタがいっぱいあるので、年毎に20曲リストしてみます。

まずは1980年版です。

■ 1979年版

■ 1980年版

■ 1981年版

■ 1982年版

■ 1983年版

※1980年代前半は英国のエレクトロ・ポップ系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Ballet、O.M.D、A Flock Of Seagullsなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」と呼ばれた時期でしたが、これらのグループ(ユニット)については別にまとめたいと思いますので ↑ にはリストしていません。(ABCを除く。)

-------------------------

2021/01/09 UP

コメントを入れました。

-------------------------

2021/01/06 UP

8曲追加して20曲にしました。

コメントは追って入れます。

-------------------------

2021/01/04 UP

→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。

今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。

つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。

今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。

日付はチャート最高位の獲得日です。

とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)

コメントは後日入れます。

このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。

■ 1981年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

→ 「■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)」がけっこうアクセスをいただいているので、1981年版もつくってみました。

今回は、正真正銘のシングルトップ40入りの曲です。

つねづね洋楽1983年ピーク説を勝手に唱えているので、Billboardデータをもとに少し前の1980年~1981年のチャートイン曲を12曲集めてみました。

今回は思いつくままにリストしたので、筆者の好みのバイアスが思いっきりかかっていますが(笑)、この時期にチャートインしたことは間違いないので、時代の雰囲気は伝えているかと・・・。

日付はチャート最高位の獲得日です。

とりあえず12曲です。(既UPばっかりですが・・・)

コメントは後日入れます。

このところ?、「Just the Two of Us進行」が話題を集めているようですが、他の曲もオリジナルなコード進行を持っていそう。

01.Celebration - Kool & The Gang

11/22/1980 / 1位 21Weeks

ニュージャージー州出身で、もともとファンクバンドだったこともあって、この頃のBCMユニットとしては洗練度は弱いが、それだけにMOR寄りのメジャー感が受けて大きなヒットをいくつか飛ばしている。これはその中でも代表曲。

リズムセクションはどちらかというと荒削りだが、カッティング・ギターがほどよく効いてグルーヴ感を醸し出している。

02.Biggest Part Of Me - Ambrosia

4/19/1980 / 3位 14Weeks

もともとはアメリカン・プログレ(ハード)バンドだったが次第に洗練度を増し、満を持して放った名盤『One Eighty』(真夜中の晩餐会)からのシングルカット曲。

AORな曲調にDavid Packのハイトーンボーカルがひときわ光っている。

1995年にコーラスユニット「Take 6」がカバーし、これもヒットした。

03.Sexy Eyes - Dr. Hook

3/15/1980 / 5位 15Weeks

1968年ニュージャージーで結成された古株バンドで当初はカントリー系の曲風だったが、1970年代中盤からAOR風味を強め、その手のALBUMを何枚か残している。

フロントマンRay Sawyerの個性的な風貌から「キワモノバンド」と思われがちだが、なかなかどうしてこ洒落たパフォーマンスを展開している

04.No Right So Long - Dionne Warwick

9/06/1980 / 23位 6Weeks

Whitney Houstonの従姉妹としても知られる米国のメジャー・シンガー。

Burt Bacharach作品の歌い手としてキャリアーを積んできただけに、こういうメロディアスなバラードはお手のもの。

Richard Kerr作のこの曲はやや単調な構成だが、ALBUM曲に名曲多数なのでリストしてみました。

(1982年にはこんな名曲↓「Never Gonna Let You Go」も。)

05.Last Train To London - Electric Light Orchestra

1/26/1980 / 39位 2Weeks

ストリングスを導入し、華麗なメロディ&アレンジに定評があった英国のロックバンドで、プログレハードのジャンルで語られることが多い。

これは1979年リリースの名盤『Discovery』からのシングルカットで「ロンドン行き最終列車」の邦題がつけられ日本でもよくかかっていた。

同ALBUM収録の「Confusion」もキャッチーなメロディラインの名曲。

06.A Lover's Holiday - Change

7/19/1980 / 40位 1Weeks

イタリア系のJacques Fred PetrusとMauro Malavasiがプロデュースした1980年代前半を代表するディスコ・ユニットの初期のヒット曲。

1980年リリースの1st ALBUM『The Glow Of Love』のA-1曲で、なんといってもLuther Vandrossのボーカルが秀逸。

Luther Vandrossの濃厚なボーカルがChangeならではのこ洒落たサウンドと絶妙にマッチした好テイク。

07.Shining Star - Manhattans

5/31/1980 / 5位 14Weeks

名盤『After Midnight』(マンハッタン・ミッドナイト)からのシングルカット。

この頃のブラコンは、ディスコ曲だけじゃなく、こういうバラード曲も粒ぞろいだった。

洗練された曲調で、やっぱり”ソウル”じゃなくて”ブラコン”だと思う。

1980年代前半には、Temptaions、Whispers、Chi-Lites、Tavaresなど並み居るソウル・コーラス・グループも数々の名盤をリリースしていた。

08.And The Beat Goes On - The Whispers

3/15/1980 / 19位 8Weeks

日本ではわりと地味な存在ながら1970年代後半~1980年代前半にかけて多くの好盤をリリースしたカリフォリニアのコーラス・グループ。

これは1979年リリースの『The Whispers』からのヒット曲。

ディスコ曲もバラードもそつなくこなす彼らの技量が感じられる佳曲。

カッティングギター、チョッパーベース、シンセリフ、ショートなストリングスなど、この時代ならではの音。

09.99 - TOTO

2/09/1980 / 26位 8Weeks

1979年リリースの2nd ALBUM『Hydra』からのシングルカット曲。

TOTOの楽曲のなかでは、ハードすぎずベタすぎず、もっともアダルトなイメージがある曲だと思う。

10.Do You Love What You Feel - Rufus & Chaka Khan

1/19/1980 / 30位 4Weeks

その気性の激しさから「Chaka」(アフリカの言語で「炎」「赤い」をあらわす)の芸名がついたという、R&B屈指のディーバChaka Khan。

実力者揃いのRufusを向こうに回し、一歩も引かない存在感はさすがにディーバの貫禄。

それにしても、リズムよく跳ねてます。(Drums-John Robinson、Bass -Bobby Watson)

1979年の名盤『Masterjam』収録。

11.Hey Nineteen - Steely Dan

12/13/1980 / 10位 13Weeks

Steely Danの1980年リリースの『Gaucho』からのシングルヒット。

個人的には1977年リリースの『Aja』の方が出来は上だと思うが、この曲でもSteely Danならではの洒落っ気は十分に感じられる。

Drums はRick Marottaで、Steve GaddがPercussionにまわっているめずらしい展開。

12.If You Should Sail - Nielsen/Pearson

11/15/1980 / 38位 2Weeks

AORフリークには人気の高いユニットで1980年リリースの『Nielsen/Pearson』からのシングルカット。

この曲のMark PearsonのボーカルはほとんどBill Champlinじゃないかと思うほど張りがある。

中盤やや荒削りな感じはあるが、安定のAORテイストはこのつぎに出されたAOR屈指の名盤『Blind Luck』(1983年)につながるものだと思う。

13.Give Me The Night - George Benson