私は単衣や夏の着物が好きです。たまに出かけるときにしか着ませんが、何か特別な気持ちになります。

真夏に羅(うすもの)を涼しげに着ている姿を街で見かけたりすると、思わず見とれてしまいます。

今まで何度かハッとする美しい着物姿に遭遇したことがあります。

特に高齢の方で毅然と、でも自然体の方を見るとよきお手本として心に留めておきます。

夏の着物姿はその人の生き方、考え方までよくあらわれるように思います。

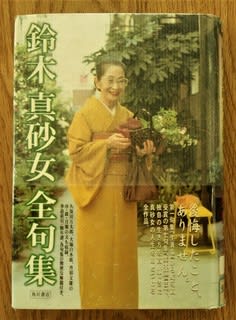

知人が「鈴木真砂女全句集」(角川書店)にたくさん着物や帯の句があることを教えてくれました。

図書館で借りてきました。

真砂女(1906年 - 2003年)さんは銀座の有名な小料理店「卯波」の女将で、また俳人でもありました。

以前はテレビなどでよく拝見しました。小さな店の中できびきび小走りに働いてらっしゃいました。

最初に結婚した夫は子供一人を残して失踪、実家に帰ったと思ったら、大きな旅館の後を継いでいた姉の急逝。親の説得で亡き姉の夫の後添いになるものの、別の男性を好きになり51歳で夫を捨て、家業を捨て上京。知人らの協力者から借金をして銀座に小料理店を持つようになる。

俳句は日々の何気ないことを詠んでいるようで、胸に迫りくるものがあります。愚痴や弱みを人には見せずとも、句には日々の思いが正直に詠われていると思いました。

夏帯、単衣帯、羅(うすもの)、浴衣、足袋、夏足袋を季語として入れた句のなんと多い事か。

袷の句もないことはないのですが少ないのです。

店で暮らしを立てるために生きるために着た戦闘着としての着物の句です。

真夏も当然着物で働いたから自然と汗を滲ませながら締めた夏帯や単衣帯の句がたくさんあります。

足袋もたくさん出てきますが、足元と、帯が要。自分の精神を立たせる重要なものです。そういう意味では厳しい俳句です。

41歳~70歳までの句から20句だけピックアップしてみました。

・夏帯や客をもてなすうけこたえ

・羅や人悲します恋をして

・夏負けせぬ気の帯を締めにけり

・夏帯や運切りひらき切りひらき

・夏帯やおのれ抑うることに馴れ

・明日死ぬもこころ平らや紺浴衣

・買い出しの日の夏帯を小さく結び

・単衣着て常の路地抜け店通い

・単衣着て老いじと歩む背は曲げず

・ほととぎす足袋脱ぎ捨てし青畳

・水無月やあしたゆうべに足袋替えて

・気疲れの帯解きたたむおぼろかな

・わがくらし夏足袋に汚点許されず

・暑に抗すとりわけ足袋の白きもて

・恋すでに遠きものとし単帯

・夏帯に泣かぬ女となりて老ゆ

・単帯をとこ結びに日曜日

・愛憎のかくて薄るる単衣かな

・衣更えて小店一つをきりまわし

・単帯しゃっきり締めてにくまれて

・なりわひの足袋穿けど足袋は継がず

晩年の70歳以降になるとようやく装うための楽しみの着物の句も出てきます。

・格好よく帯の結べし薄暑かな

・牡丹に仕立ておろしの絣着て

・辻が花一度は着たし菊日和

・働いて作りし花見衣かな

・秋扇少し覗かす好きな帯

俳句文化もすごいものですが、鑑賞はそれぞれにしていただくとして、着物(単衣、袷、うすもの、縞、絣など)、帯(夏帯、単帯、半幅帯など)、足袋だけでも俳句は作れ、そこに何かしらの象徴的な意味や思いを表現できるというこの着物文化も絶やしたくないですね。

この夏は何度着物に袖を通すでしょうか?

着るのは少し大変なこともありますが、暑さ対策などして、無理をしすぎないよう着物を着たいと思います。

私は足袋に継ぎを当てちゃうタイプですが‥。(^-^;