最近、仕事の合間に工房周辺のウォーキングを日課にしています。

血行不良の解消に努めています。

そして歩きながら道端の草や木を眺めるのが何より楽しみです。

周辺には戸建ての住宅がたくさん建っていますが、玄関先には鉢植えのようなものばかりで木を一本も植えてない家が多いです。

また公園も整備され、防犯のことなどから、強い剪定がされています。

他の樹木も落ち葉を嫌がるせいかここ数年で随分切り倒されました。

剪定など費用もかかりますので維持管理が大変なのでしょうけれど、とても残念なことです。

木々は日陰を作り、空気を浄化し、やすらぎも与えてくれます。

真夏に地面を覆う夏草もその役割があるはずです。

地表の温度を下げ、大地を保湿し、地中深く酸素を送っているそうです。

この周辺にも黒い防草シートをかぶせているところも見かけますが、美観という点からも、大地、地球、人間に対して百害あって一利なしと思います。敵対ではなく共生すればいいだけなのですが。

大変な災害に見舞われたこの夏でしたが、人間の傲慢さに対する天の怒り、地の怒りとも思えます。

しかし、わずかの地面からでも野草はたくましく生きてくれています。

それぞれの小さな花や実を付けています。

雨の中でしたが、20分ほど歩いて携帯カメラに収めてきました。

傘を差していたのでかなりブレてますが、、。^^;

マルバルコウソウ(朱赤が目に飛び込みます)

マメアサガオ(今日存在に気付きました!)

ヘクソカズラ(可愛い花なのに…)

ツルボ(工房の斜面にも一時たくさんあったのですが、、)

ニラ(いたる所に花咲かせています)

ハナミズキ(葉の紅葉も始まってます)

モッコク(工房のは実のならない雄株。染材としても重要)

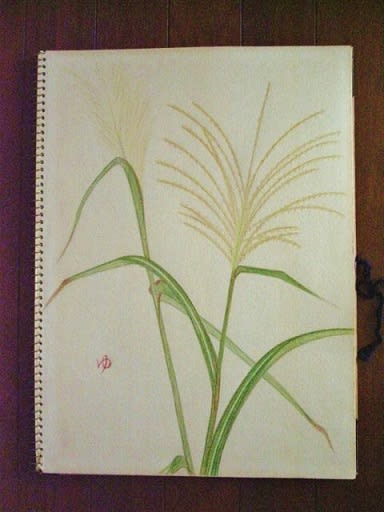

ススキ(仲秋の候、月見をしなければ、、)

ヒガンバナ(白い花のもありますね)

名前不明(宮城の萩に似たマメ科の植物ですが、、)

血行不良の解消に努めています。

そして歩きながら道端の草や木を眺めるのが何より楽しみです。

周辺には戸建ての住宅がたくさん建っていますが、玄関先には鉢植えのようなものばかりで木を一本も植えてない家が多いです。

また公園も整備され、防犯のことなどから、強い剪定がされています。

他の樹木も落ち葉を嫌がるせいかここ数年で随分切り倒されました。

剪定など費用もかかりますので維持管理が大変なのでしょうけれど、とても残念なことです。

木々は日陰を作り、空気を浄化し、やすらぎも与えてくれます。

真夏に地面を覆う夏草もその役割があるはずです。

地表の温度を下げ、大地を保湿し、地中深く酸素を送っているそうです。

この周辺にも黒い防草シートをかぶせているところも見かけますが、美観という点からも、大地、地球、人間に対して百害あって一利なしと思います。敵対ではなく共生すればいいだけなのですが。

大変な災害に見舞われたこの夏でしたが、人間の傲慢さに対する天の怒り、地の怒りとも思えます。

しかし、わずかの地面からでも野草はたくましく生きてくれています。

それぞれの小さな花や実を付けています。

雨の中でしたが、20分ほど歩いて携帯カメラに収めてきました。

傘を差していたのでかなりブレてますが、、。^^;

マルバルコウソウ(朱赤が目に飛び込みます)

マメアサガオ(今日存在に気付きました!)

ヘクソカズラ(可愛い花なのに…)

ツルボ(工房の斜面にも一時たくさんあったのですが、、)

ニラ(いたる所に花咲かせています)

ハナミズキ(葉の紅葉も始まってます)

モッコク(工房のは実のならない雄株。染材としても重要)

ススキ(仲秋の候、月見をしなければ、、)

ヒガンバナ(白い花のもありますね)

名前不明(宮城の萩に似たマメ科の植物ですが、、)

)また頑張ります!

)また頑張ります! 蜂は忙しそう・・

蜂は忙しそう・・

で家の中からガラス越し、網戸越しに写真に納めました。

で家の中からガラス越し、網戸越しに写真に納めました。

工房のニッチに置いている彫刻。

工房のニッチに置いている彫刻。