長雨が続きますが、秋の草花に季節の移ろいを感じます。

ブログの更新もできずにきましたが、個展向けの最後の繋ぎ糸の着尺を織り続けています。

糸を少しずつ繋げながら、ようやく半分近くまで来ました。

正直、肩が凝り、身体がこわばってラジオ体操をしたりしているのですが、疲労が溜まっていく感じです。

さすがに毎回段柄を絵代わりのように考えるのは大変です。

でも思っていたよりいい感じで進めています。

薄グレー地のさりげなくお洒落な着物になりそうです。

薄グレー地のさりげなくお洒落な着物になりそうです。

さて、45周年記念展に向けてDM用の撮影にも使いますので、新作の着尺の仮仕立てを少し前にしました。

シンプルですが、大きな柄なので、柄合わせが難しく、生地を無駄なく合わせていくのに2日かかりました。

シンプルですが、大きな柄なので、柄合わせが難しく、生地を無駄なく合わせていくのに2日かかりました。

まず、裁つ前に反物を畳んだだけで柄のつながりを見ます。左身ごろの肩から胸にかけての位置が大事ですので、そこを決めつつ、背中側や右身ごろ、袖との兼ね合いを見ていきます。

畳んでは丸棒のハンガーに掛け、少し離れたところから見て確認します。

畳んでは丸棒のハンガーに掛け、少し離れたところから見て確認します。

柄の合わせ方で同じ反物でもかなり違った印象になります。

裁ってからも衽の柄合わせを確認します。

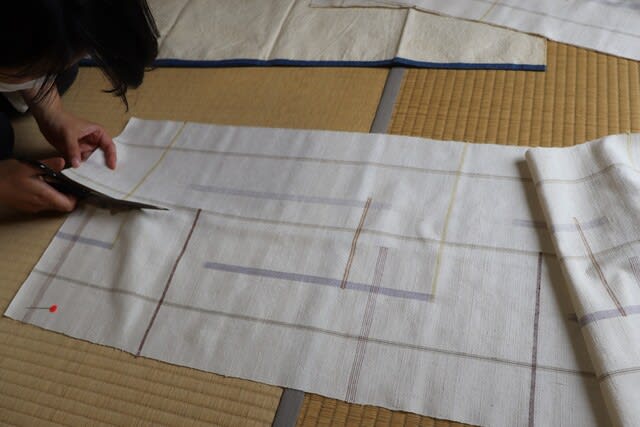

仮絵羽の段階ではどなたかのサイズか決まっているわけではありませんので大きめに裁ちますが、裁つ箇所に待ち針を打ち、地の目を通してハサミを入れます。緊張する瞬間です。

衿と衽とをほぼ布幅の半分の位置でたてに真っ直ぐに裁つのですが、距離が長いので大変です。

経糸を見ながら慎重に切り離します。目の良いアシスタントに真っすぐ裁ってもらいました。

アシスタントは当初運針も全くできず、和裁の知識などもほとんどありませんでしたが、今回は裁った後は一人で全部縫ってもらいました。

もちろん要所要所、私もチェックしながら進めましたが、本縫いのように綺麗な仕上がりでした。

しかし、和裁士さんは本当に大変な仕事ですね。お客様の布を裁つなんて緊張の連続です。敬意を表します。

この着物は経絣とすくい織りを組み合わせた柄です。

しかし、和裁士さんは本当に大変な仕事ですね。お客様の布を裁つなんて緊張の連続です。敬意を表します。

この着物は経絣とすくい織りを組み合わせた柄です。

昔の破れ格子のようでいて、もう少しモダンです。

地の部分も経糸の紬糸の立体感が景色となって味わいがあります。

余白を生かした着物です。

以前にも似た感じのを作りましたが、柄の間隔を少し狭めて新たに織りました。

以前にも似た感じのを作りましたが、柄の間隔を少し狭めて新たに織りました。

11月3日からの個展でご覧に入れます。

10月に入りましたら詳細をHPにアップしてまいります。

インスタグラムでも最新情報をご覧ください。