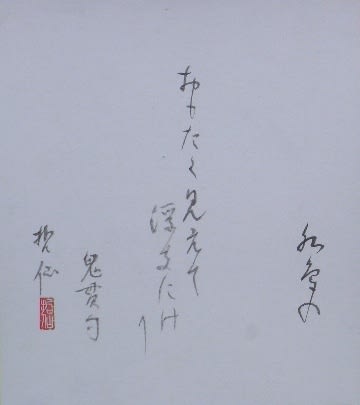

谷底に届きかねたる落葉かな 正岡子規

樹木の葉が自然界の摂理で寿命尽きて落下することはまずない。外からの力、すなわち、風の力で、少しオーバーに言えば、無理に振り落とされるのが葉の宿命であろう。この句には風の語はないが、山の斜面に張り出した枝の葉が、真下の谷に落ちかねて横へ流れていく。微風でもない。木枯らしでもない。葉を運ぶ程度の風が読み取れる。

樹木の葉が自然界の摂理で寿命尽きて落下することはまずない。外からの力、すなわち、風の力で、少しオーバーに言えば、無理に振り落とされるのが葉の宿命であろう。この句には風の語はないが、山の斜面に張り出した枝の葉が、真下の谷に落ちかねて横へ流れていく。微風でもない。木枯らしでもない。葉を運ぶ程度の風が読み取れる。