資料編 奈良時代の租庸調 稲作について考える

最初に、この記事は弊ブログ特有の個人の備忘録のようなものになっています。そのため、万葉集の歌の鑑賞には直接に影響しません。ただし、山上憶良の貪窮問答歌の鑑賞やその他の人々の生活を詠う歌の鑑賞時での社会背景理解に大きな影響を与える可能性があるものです。

記事は奈良時代の稲作の単位面積当たりの生産量と栽培品種に関するもので、記事で扱う水稲収穫量は当時の人口の大半を占めていた農民の生活に直結します。日本では思想を優先する研究者はその立場から農民は搾取され、生活は悲惨でなければならないと云う信仰があります。他方、奈良時代 人骨などの遺跡発掘物などから当時の日本人の体格は昭和期に匹敵するほどに急速に大きくなったとか、義倉などに救荒食物を大量に蓄える余裕があったと云うことは議論の対象としないことになっています。さらに地方から都への調物などの運搬(運脚)は農民の自弁と紹介しますが、実際は延喜式が示すように上京時に米二升と塩二勺、帰郷時はその半分が日当として道中の郡家などで支給されますし、各地に残る正税帳・郡稲帳などに関わる古文書(支出項目:往来人食料稲など)がそれを裏付けます。しかしながら、特定の思想を持つ研究者は農民貧困信仰を背景に農村は困窮し、ただ、奈良の都だけが栄えたとします。しかしながらどうも従来の研究成果と遺跡や延喜式などの古文書が示す実際の世界は違うようです。

資料:運脚への支給規定

延喜式には調・庸/調副物を都に納入するときの労働代価となる運賃規定「諸國運漕雜物功賃」の他に運搬を担当する運脚への往復での食糧の支給規定があります。

右運漕、功賃並依前件。其路粮者各准程給、上人日米二升、塩二勺、下人減半。

凡調庸及中男作物、送京差正丁充運脚、餘出脚直以資。脚夫預具所須之數、告知應出之人、依限検領、准程量宜、設置路次。起上道日、迄于納官、給一人日米二升、塩二勺。還日減半。

注意:律令時代の一升は現在の四合(0.72リットル)に、一勺は現在の0.4勺(7.3ミリリットル)に相当します。

なお、本ブログ記事では正史や古文書が示すように奈良時代末期から平安時代初期以降については、考察の対象外としています。理由として藤原氏が政治の中心を恒常的に執るようになるころから都で増えすぎた貴族・僧侶、また、そのような人々の華美な生活を支えるために本来の律令規定からの租庸調税制体系は崩壊し、令外税や強制的な出挙(種籾の貸出;公出挙で年率50%、私出挙で年利100%以上の利子を許す規定有)が課せられるようになります。納税限度を越えた高率な租税賦課を背景に律令班田制度は平安時代初頭までに急速に崩壊します。それにより班田対象の田畑は荒廃して行き、水稲生産量も減少したと記録します。

ここでお断りとして、今回の記事は農業をまったくに知らない者が書いています。つまり、専門家からしますと与太話であり噂話の領域のものです。そこをご了解下さい。

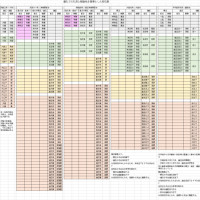

さて従来、奈良時代から平安時代初期の農業生産性について、延喜式に示す格式などの租税税率と税規定でのみなし収穫量から推定された単位面積当たりの収量は次の通りです。そして、この収穫の中から国税としての田租3%と地方税に相当する町租30%を支払う必要がありましたし、各郡に割り当てられた調物の調達費用の割り当ても稲で拠出する必要がありました。

注意:租庸調税の調物は地域の特産物を下に朝廷により国/郡に割り当てられ、郡では専門の工人を雇い生産したり、産物などを購入するなどして調達します。この費用を口分田比率で分担します。農民がそれぞれに調物(鉄、塩、綿、糸など)を生産するわけではありません。

こうした時、一人一日三合の米食中心の食生活をしますと年間162 kgの消費となりますから、当時の稲の生産能力では満足な食生活は出来ないことになります。つまり、ここに貧困・困窮の根拠があります。

律令規定からの収穫量:奈良・平安時代の米収量;水田の等級、玄米重量(㎏/10a)

• 上田: 106.635 kg/10a

• 中田: 85.333 kg/10a

• 下田: 64.031 kg/10a

• 下々田: 32.016 kg/10a

(沢田吾一1972による試算,寺沢薫・寺沢知子1981の度量換算表より、10aあたり玄米重量に換算)

他方、この推定値は公文書などの書面記録分析から導かれたもので遺跡調査結果や水稲品種の生産性などを実際に考慮したものではありません。また、現代と奈良時代では水稲の栽培方法は違っていたと思われますから、机上の推定値と古代水稲品種に農法を仮定した栽培結果とを照合し、検証する作業が必要です。従来、このような実践検証はなぜか為されていませんでした。納税において、現在でも民間企業の大半は公式には継続的に赤字経営で納税免除扱いとなっていますが、それは税法上の赤字経営であって実質の企業運営からの利益とは別な話です。奈良時代の農業生産性も、それはあくまでも公式文献調査からの推定値です。過去も現在と同じように人々が社会生活をしていたとしますと、納税での生産推定値は参考指数にしかなりません。

時代が遷り平成二十年代に古代米ブームが訪れたことから過去のそのような推定値に疑問がなされるようになって来ました。どうも、過去に推定されていた生産量は非常に過少ではないかと云う疑問です。

今日の小学校の理科の授業では実践的な古代米の一種 赤米のバケツ栽培とその観察が推薦されており、地域によっては実際の露地での小規模水田を使い授業栽培がなされています。すると、従来の奈良時代の推定収穫量に対して、稲株の分げつ数と穂数、穂に付く籾数が想定外に多く、結果、収穫量が多すぎるという観察記録・結果が導かれるようです。新潟県の古代米栽培実験では赤米が40株/坪の密植法で成績不良の年でも364 kg/10aほど生産されたとしますし、別の実験栽培では水田遺跡に従った400株/坪の超密植法では144-212 kg/10aを得られたと報告します。

さて、水田での稗などの雑穀草との戦いを通じて、稲株が雑草に負けないように、また、雑草が生える余地がないようにと、古代は極端な密植農法を取っていたようです。現代は25cmの間隔で稲苗4~6本を一株として正条植を行います。これですと一坪当たり20株の植え付けとなります。一方、水田遺跡からは古代農法では一坪当たり400株の超密植を行っていた事が確認されています。ここで、意外なことに古代米と称される品種で同一品種での苗植法の相違による単位面積当たりの収穫量比較では一坪当たり400株の超密植の方が近代的な一坪当たり20株の正条植よりも多いと云う結果が得られています。

農業の専門家は、水稲は分げつを盛んに行うことと苗植後の雑草撤去の作業空間確保などから適度な間隔を空けることが収量増に繋がると考えます。そうした時、稲の理論収穫量は次の式で得られます。

収穫量=株数 x 有効分げつ数(穂数) x 穂当たり籾数 x 登熟歩合 x 籾重量

ここで、分げつとは稲の根に近い茎の関節から側枝が発生することを指し、近代品種では正条植を行った稲苗の分げつ数は25本~30本位になるとします。一方、超密植では分げつは極端に少なく1~2本位ではないかと推定されます。つまり、籾種一粒当たりの収穫量比較をしますと正条植が圧倒的に有利になります。

他方、単位面積当たりの生産量に着目した実験栽培では一坪当たり400株の超密植では収穫量144-212 kg/10aと云う値が得られており、これは机上の奈良時代の推定生産量を大きく越えます。

実験結果からの推定として現在の水稲は分げつが優秀な品種へと改良が為されており、一粒の種からの収穫量最大を目指しています。他方、古代では稲自体の分げつ能力が弱いことを踏まえて植え付け株数を増やすことで単位面積当たりの収穫量を増やすことを目指したようです。参考として飛鳥時代 天武天皇の時代、「献瑞稲五茎、毎茎有枝」の記事が示すように茎の関節から側枝を生えさせると云う分がつ能力は弱かったようですし、その分がつ自体が珍しい現象だったようです。

ここで生産量の計算として一粒の種籾を基準としますと、一坪当たり400株の超密植での収穫量を150kgと仮定すると古代の稲種と現代の稲種の生産量には約80倍の差があることになります。そうしたとき、現代は生産調整により水田が余剰状態ですので種籾消費を最小にするように植え付け間隔を広く取るのが経済合理性と云うことになりますし、水田が不足する時代では種籾消費を犠牲にしても面積当たりの生産量が多い超密植に経済合理性があります。

また、飛鳥・奈良時代の栽培品種の中心は早稲系統の品種だったようで、一般に早稲の収穫量は生育期間が長い中稲(なかて)・晩稲(おくて)よりも落ちるとします。現在の赤米栽培の成績を下に、次の条件を仮定しますと無肥料耕作で142.3 kg/10aと云う数字が得られます。

1) 新潟県で行われた赤米実験栽培のH26年度データを基礎資料とする

2) 早稲栽培での収量を中稲栽培に対して90%前後する

3) 不稔率を30%前後とする

4) 分がつ率を2とする

5) 穂当たり籾数を40とする

6) 坪当たりの植付株数を400株とする

7) 籾重量を23.3 g/1000粒とする

偶然ですが、これは先に示す実験栽培の数値144-212 kg/10aに近似する値です。古代米でも黒米の方が赤米よりも穂当たり籾数は多いと云う実験結果がありますし、奈良時代から平安時代初期の記録では白米、黒米、赤米に早稲、中稲などの複数の品種を時期を少しずつずらして作付けしていましたから、場合により平年作ではもう少し収穫量が多い可能性があります。なお、実験栽培での赤米収穫量は40株/坪の密植法で364 kg/10aですので、紹介した142.3 kg/10aは非常に悲観的な数字となっていますが、これは江戸期から明治初期で200 kg/10aと云うものを踏まえた結果です。可能性として奈良時代と江戸期では育苗・田植法など栽培方法がほぼ同じで、鉄製農機具も同等ですから、可能性として200 kg/10aも視野に入れる必要があるかもしれません。

参考として、籾の稔実率は栽培方法よりも遺伝性に大きく左右されるとの研究報告がありますから、稔実率での交雑による崩壊を防ぐと品種における稔実率は80%程度は確保できたのではないでしょうか。この場合、先の収穫量は162.6 kg/10aまで増えます。ただ、古代米は芒が長く、落実しやすいと云う野生種の特徴を色濃く残していますと現代のような稲刈りは不適で、落実を防ぐためにも丁寧な穂刈りが必要となります。ただ、収穫方法について奈良時代には穂刈りから藁などの副産物利用を含めて稲刈りへと変化していますので、水稲品種は落実しにくい近代のものに近づいたと考えられます。

なお、古代の人口推定と社会活動の基盤となる税収論議(日本古代における農業生産と経済成長:耕地面積、土地性産性、農業生産量の数量的分析;高島正憲)で、その基盤となる食糧生産での水田生産性に関して奈良時代の平均収穫量は一町当たり20石(400束:3000 kg)、平安時代前期は15石、平安時代後期は15.7石との中間値推定があります。これを換算しますと300 kg/10a、225 kg/10a、236 kg/10aとなります。人口推定論議での提案されている収穫量下限値は300束説ですので、これは15石/町であり225 kg/10aに相当します。ただ、この下限値でも農民貧困説の根拠である沢田吾一氏報告の上田からの上限値106.635 kg/10a説に対し二倍を越える数値です。経済活動から稲作生産量を研究しますと昭和時代に信じられていた稲作生産量の推定値では国家経営は出来ないと云う結論となっています。

別な方向から稲作を考えますと、飛鳥時代は現在よりも2度程度 年平均気温が低かった低温期と考えられています。ところが奈良時代後半には逆に1度程度 年平均気温が高かった温暖期だったとします。同じ万葉集の時代ですが年平均気温は斯様に大きく違います。ちなみに2度程度の低温期の他の例として欧州では中世小氷期がありましたし、同時期 日本では鎌倉時代後期から室町時代中期が相当します。なお、奈良時代末期から平安時代初期では話題となる地球温暖化に相当する年平均気温が2度程度ほど高い高温期でした。

これを前提として、近々の各地での木簡などの発掘成果により奈良時代後半には判明・確定した稲の品種だけでも「古僧子」「地蔵子」「狄帯建」「畦越」「否益(=稲益)」「白稲」「女和早」「白和世」「須留女」「小須流女」などがあり、それらはそれぞれの地域で栽培されていたとします。特に早稲品種「須留女(するめ)」は石川県では「酒流女」「須留女」、奈良県では「小須流女」の記述を持つ農事関係の木簡が発見されていますから当時の代表的な早稲品種のようですし、他にも「白和世」などの早稲品種が秋の早い東北地方の開拓を支えたとします。(注:須留女(するめ)の名称で、古語で「する」は早い、「め」は芽に通じます)

近代稲作では分げつ成績が良く 生育期間が長い中稲・晩稲の方が収穫量比較では早稲種よりも多いとしますが、他方 生育期間が長い分、冷害などの自然災害に遭いやすいとします。畿内に比べ寒冷である東北地方の開拓には早稲品種「白和世」が貢献したと記録するように、飛鳥時代にあった寒冷期の気温に向いた早稲品種「須留女」や「小須流女」が収穫量の維持に貢献したと考えられます。木簡などの資料読解ではこれらの品種は旧暦七月中旬には収穫が出来たようですし、栽培期間は130日前後で、これは16世紀から18世紀の栽培記録と同等と評価します。およそ、中世までの稲作栽培技術は奈良時代後期までには完成していたと思われます。また、木簡などの記録では二種類から三種類の品種を一週間から十日程度の間隔を開けて種まきを行ったと思われ、これもまた天候リスク回避の対策だったようです。そして奈良時代後期から平安時代初期までには直接 散播法から現代に通じる育苗・田植法へと農業技術は進化したとします。

ここに飛鳥から奈良時代の農業の特徴があります。北陸地方の早稲品種「須留女」に対して畿内奈良では同じ早稲品種「小須流女」がありますから、同種の栽培品種だったと推定されます。つまり、国内の広い範囲に似た品種があることから国家として品種改良を指導していたと思われるのです。まず、江戸期から明治初期のような一篤農家による品種改良事業ではないと推定されます。さらに、奈良時代だけ特徴的に日本全国の鉄刃先鍬の形(新U字形鍬先)が統一されています。本来ですとその土地土地の土質や栽培作物に合わせるはずの鍬の形が全国的に統一されたのは朝廷の関与があったためと思われます。また、制度して当時は国衙や郡家などの役所の倉に鉄製の刃先を持つ鍬などの鉄製農機具が備えられ、それを朝毎に農民に貸して夕方にはきちんと返させることを行っています。その後、律令体制のなかで墾田制度が出来た時は朝廷の道具である鉄器農具を私有となる墾田開発での使用禁止の命令が出されています。つまり、鉄製刃先を持つ鍬は朝廷の道具として全国各地に配備され、それを班田耕作に貸し出す制度があったことから奈良時代 特徴的に全国の鉄刃先鍬の形が統一されたのでしょう。さらに天武天皇の時代から文武天皇の時代、農業経営能力に劣る農家を中戸や下戸と規定し、そのような中戸や下戸には種籾の無利子貸し出し(貸税や大税制度)など 官が積極的に営農指導を行うようにとの行政命令書が出されています。

日本書紀には天武天皇時代に全国から分げつの良い稲を献上された記事が二度載るように国家を挙げて水稲の品種改良に務めたようですし、祈年祭などでの奉幣下賜に全国の国司や郡司を奈良の都に招集しています。江戸期 御伊勢参りでその道中に見聞きした農事関係情報が地域の農業技術の進歩に貢献したように、奉幣下賜への召集もまた奈良時代の農業技術の進歩に貢献したと考えられますし、奉幣の初穂として朝廷から集う人々に良き稲種が下賜されています。

分げつの記事:

• 天武天皇七年(678)秋九月、忍海造能麻呂献瑞稲五茎、毎茎有枝

• 天武天皇八年(679)是年、因播国貢瑞稲、毎茎有枝

• 文武元年(697)九月丙申、京人大神大網造百足家生嘉稲

最後に江戸期から昭和初頭ぐらいまでで明確に判っている日々の食事風景は、農村・漁村などでは糅飯(かて飯)が中心で白米のご飯に別におかずが付くと云う生活ではありませんでした。江戸・大阪など賃払いの職人・商人・武士(役人)が中心の都市生活者とは違います。標準的に研究者は現在や江戸期の都市生活者と古代・中世の農村生活者の生活環境比較をしますが、本来なら山間農村や漁村の生活者同士の比較・検討が必要と考えます。まず、糅飯が中心の食生活と白米ご飯が中心の食生活では米の消費量は大きく違います。江戸期の記録で、地方では豪農や有力商家でも日常は糅飯です。糅飯と貧困・困窮とは直線的に関係しません。食習慣や食文化が先にあり貧困・困窮は後です。貧富の差は糅飯での白米の割合や加える副菜に現れるだけで、その調理法自体は貧困と云う問題テーマにはならないのです。さらに、糅飯は主材と副菜とを混ぜて煮炊きする料理ですから調理は非常に簡便となります。明治期以前では基本的に電灯もランプや燭灯も無い環境での薪・竈による調理ですから、朝食に複数の料理を作ることは日の出前の闇の中 短時間では困難です。万葉集の山上憶良が詠う貪窮問答歌は冬寒い深夜から起き出して国司たる山上憶良に特別な朝食を準備する風景を詠います。日常では甑で蒸した強飯に副菜と汁物と云う食事は取りません。仏教では出家者が特別に準備された食事(ハレ)を取ることを「貪窮」と規定します。「貧窮」ではありません。国司たる山上憶良はこの「貪窮」を恥じたのであり、気恥ずかしいとしたのです。また、子供を含めた女性たちも農作業の重要な労働力ですから夕食準備に多大な時間は割けません。これも食生活研究において考慮すべき点です。なお、糅飯での米の割合を大目に見て50%としますと、年間一人当たりの米消費量は約80kg程度となりますから、田一段(12a弱)の収穫で十分となります。口分田は男に二段(24a)、女にその三分の二(16a)を支給しましたから、糅飯を主食とする前提ですと良い配分規定だったと考えます。

ここで貧困・困窮と云う問題として、教科書にも載るように、なぜ、研究者は飛鳥・奈良時代の農民の日常生活に蒸した米飯(強飯)以外に別におかずが付くと云う食生活を想定したのでしょうか。まさか、奈良時代に寺院建設に従事した専業建設労働者・技術者への賃金支払い規定だけに依存したのでしょうか。一方、吹きこぼれやこげなどの調理残滓が残る土師器からは穀物類を煮炊きしていた事が推定できますし、江戸期の農村の食生活からは糅飯が食生活の中心として考えるのが自然です。すると、農民の日常食として古代は蒸した米飯に副菜を添えるのが中心であったが、次第に食生活は簡便な糅飯になったと考えたのでしょうか。

加えて、この副菜と共に煮込むと云う糅飯は日本独自の調理法で東南アジアや中国・朝鮮半島では該当例の無い調理法です(雑穀や木実と米を混ぜた雑穀飯は除く)。ただ、研究では縄文・弥生土器の調理痕跡から当時の米の調理法は糅飯調理法ではなかったとし、そのルーツを東南アジアの伝統料理法に求める研究者もいます(ネット検索では糅飯は奈良時代には存在していたとする説が多数派です)。ただ、その研究者も日本では江戸時代までには糅飯が日本全国で一般的な庶民の調理法になっていることを認めます。すると糅飯調理法に地域性が見られませんから、その研究者は庶民一般人の食事で米飯に副菜を添えると云う食文化がいつから米飯と副菜を一つの鍋で同時に煮炊きする糅飯に変わったのかと云う重大な食文化革命に答える必要があります。

参考として、食法での箸の登場は推古天皇時代としますが、上流階級で箸が使われ始めたのは藤原京から奈良時代で、それは唐文化の模倣から匙と組み合わせでのものです。庶民は縄文時代からの伝統の木匙か、手掴みでの食事のままです。庶民に箸が普及するのは平安時代初期 弘法大師の仏教布教活動に因る結果ではないかとします。

一方、鍋と云う調理器具は七世紀以降に遺跡からの出土例が増えるとしますし、律令時代、土師器や須恵器の土器は調物として税として収める物の一つです。他方、先進の技法を必要とする綾や絹布などの調物の場合、最初に朝廷は指導工人を派遣し技術の伝授をその地域の工人に行ってから生産させていましたし、その生産物には形状や品質の規定がありました。そのためか発掘物からは律令時代以降 土器は規格品として専門の工人により生産されたと推定されています。その土器の奈良時代の主力生産地として和泉国、美濃国、尾張国、播磨国、備前国、越前国などがあり、東海・北陸以西の主要な陶器産地は奈良時代の土師器や須恵器に由来を求めるケースが多々あります。

場合により、藤原京から平城京の時代に水稲品種改良、鉄製農機具の全国普及、調理器具である土器の規格化などと共に土鍋と糅飯と云う日本独自の調理法が奉幣下賜への召集に集う郡司たちを通じて奈良の都から全国に広がったのかもしれません。

取り止めの無い話を続けて来ましたが、飛鳥浄御原宮から平城京時代に日本の稲作農業技術の大きな進化があったと思われ、これは明治時代までの日本農業の基礎となったと思われます。また、糅飯が庶民の一般的な食事としますと摂取カロリーは米に大半を頼らないことになりますから、農民は栄養不足だったと云う神話は崩れます。そして、前期平城京時代頃は凶作時を除くと農村の生活で恒常的に貧窮・困窮と云う切迫した状況ではなかったと推測されることになります。この社会経済での余力が国家としての東大寺の大仏建立や全国各地での国分寺・国分尼寺の建設を可能にしたのではないでしょうか。

平城京時代は実に不思議な時代です。東大寺正倉院宝物に見られるように工芸美術の技術は平城京時代に一端の頂点を極めます。現代にやっと技術が解明され追い着く事が可能になったとする分野もあります。見て来ましたように農業分野でも似た様な状況が推測されます。稲作の単位面積当たりの生産量は平城京時代に一度 ピークを向かえ、次にその生産水準を回復するのは江戸期から明治期とします。平城京時代とは実に不思議な時代です。

おまけとして

弊ブログは万葉集を鑑賞することを目的にしていますから、万葉集に載る田植法による水稲栽培の歌を紹介します。集歌776の歌は大伴家持と紀女郎との関係から天平年間での早い時期の歌と考えられています。また、集歌3418の歌は巻十四の中で上野国の歌として紹介される歌で、その歌が作られたのはおよそ天平年間中の歌と思われます。つまり、万葉集の歌からは天平年間には畿内から関東北部まで育苗・田植法が普及していたと推定されます。

紀女郎報贈家持謌一首

標訓 紀女郎の家持に報(こた)へ贈れる歌一首

集歌776 事出之者 誰言尓有鹿 小山田之 苗代水乃 中与杼尓四手

訓読 事(こと)出(で)しは誰が言(こと)にあるか小山田(をやまだ)し苗代(なはしろ)水(みづ)の中淀(なかよど)にして

私訳 最初に会いたいと云い出したのは誰の言葉でしょうか、山の田の苗代の水が澱むように途中で会いに来ることを躊躇されて。

集歌3418 可美都氣奴 佐野田能奈倍能 武良奈倍尓 許登波佐太米都 伊麻波伊可尓世母

訓読 上野(かみつけ)ぬ佐野田(さのた)の苗(なへ)の群苗(むらなへ)に事は定めつ今は如何(いか)に背兄(せも)

私訳 上野の佐野田の田植えの苗は束ねた苗で行うことに決められています。そのように貴方との仲は決まっています。今、ここで夫婦事をしますか。愛しい貴方。

『日本古代における農業生産と経済成長:耕地面積,土地生産性,農業生産量の数量的分析(高島正憲)』に奈良時代の水稲生産量と人口についての考察がありますが、その考察の組み立てで「農業技術については,平安時代頃から直播法から苗代で苗を仕立てて田植をする方法が広まり、また田植え労働の組織化が進んだとされているが、灌漑工事の主流は大河川の治水工事ではなく貯水池の造成が中心であり、依然として水田耕作は粗放的であったことが指摘されている(竹内 1953 pp.26-31,古島 1975 pp.143-157)」と云う研究論文から、奈良時代でもまだまだ古代と同様な粗放な水稲耕作が行われていたと論理を組み立てています。

その論文の存在により、高島氏が文献などの解析から得られた水田の生産量推定値:町別の平均収穫稲:墾田登場以前は町別 400 束(20 石)前後を採用することに躊躇します。その大きな理由として高島氏は「町別 400 束(20 石)、500 束(25 石)は徳川時代の単位に換算すると、それぞれ7.35 石/町、9.19 石/町になる。中世後期の土地生産性は6.91 石/町(Farris 2006 pp.263 の1280 年の推計値1.88 石/町を換算)、徳川時代初期の土地生産性は1600 年9.55 石/町,1650 年9.83 石/町であり(速水・宮本1988 pp.44)、奈良時代の粗放的な農業経営や農業技術の水準、中世以降の農業技術の進歩を考慮に入れて考えた場合、400 束・500 束説では土地生産性が非常に高い数値となる。この推計は当時の法令や実際の土地資料を駆使したもので古代史という枠内では一見すると説得性があるものの、後世の数字との矛盾があるため現実的なものでないといえる」と紹介しています。そして、奈良時代を通じて律令政治が存続していた事実から社会運営からの下限値に近い1 町あたり314.3 束 (15.7 石)説を採用します。

ところが、これらの否定的な数値の根拠となる水田での耕作法などについて、遺跡調査や文献などから奈良時代には鉄製農機具は郡衙などからの貸与の形式ですが全国に普及していますし、早稲品種などの品種改良も全国規模で進んでいました。また、万葉集の歌に見られるように天平年間には北関東までに育苗・田植法は普及しています。確かに単位面積当たりの苗株数は大幅に違いますが、基本的な品種改良の普及・鉄製農機具の普及・育苗・田植法の普及から考えますと江戸期から明治期とは農作業において大差はありません。さらに、奈良時代の水稲育成では自然災害に備えて早稲・中稲及び白米・黒米・赤米など複数の品種を時期をずらして栽培するようなリスク対策を行っています。中央政府の主な税収入は調物や庸雑物の産品で米ではありません。そこが米だけに税収を依存した江戸期とは違います。また、奈良時代は政府が品種改良の主体を為していますが、江戸期は各藩内の篤農家の努力です。そこもまた大きな違いがあります。

つまり、奈良時代の水田での生産性は江戸時代よりも劣るはずだとの決め付けは出来ないと考えられます。ちなみに奈良時代の農業技術に否定的な高島氏も「農業生産量は、奈良時代から平安時代前期に0.08%,平安時代前半から後期にかけて0.05%の年増加率となっており、ほぼ定常の順調な増加をみせている。ただし,奈良時代から平安時代前期にかけての米の増加率がマイナスとなっており,田地における減収が畠地からの収穫によって補われていたことが考えられる」と認めていますから、奈良時代と平安時代を比べますと奈良時代の方がまともな農業経営を行っていたことを認めます。

最初に、この記事は弊ブログ特有の個人の備忘録のようなものになっています。そのため、万葉集の歌の鑑賞には直接に影響しません。ただし、山上憶良の貪窮問答歌の鑑賞やその他の人々の生活を詠う歌の鑑賞時での社会背景理解に大きな影響を与える可能性があるものです。

記事は奈良時代の稲作の単位面積当たりの生産量と栽培品種に関するもので、記事で扱う水稲収穫量は当時の人口の大半を占めていた農民の生活に直結します。日本では思想を優先する研究者はその立場から農民は搾取され、生活は悲惨でなければならないと云う信仰があります。他方、奈良時代 人骨などの遺跡発掘物などから当時の日本人の体格は昭和期に匹敵するほどに急速に大きくなったとか、義倉などに救荒食物を大量に蓄える余裕があったと云うことは議論の対象としないことになっています。さらに地方から都への調物などの運搬(運脚)は農民の自弁と紹介しますが、実際は延喜式が示すように上京時に米二升と塩二勺、帰郷時はその半分が日当として道中の郡家などで支給されますし、各地に残る正税帳・郡稲帳などに関わる古文書(支出項目:往来人食料稲など)がそれを裏付けます。しかしながら、特定の思想を持つ研究者は農民貧困信仰を背景に農村は困窮し、ただ、奈良の都だけが栄えたとします。しかしながらどうも従来の研究成果と遺跡や延喜式などの古文書が示す実際の世界は違うようです。

資料:運脚への支給規定

延喜式には調・庸/調副物を都に納入するときの労働代価となる運賃規定「諸國運漕雜物功賃」の他に運搬を担当する運脚への往復での食糧の支給規定があります。

右運漕、功賃並依前件。其路粮者各准程給、上人日米二升、塩二勺、下人減半。

凡調庸及中男作物、送京差正丁充運脚、餘出脚直以資。脚夫預具所須之數、告知應出之人、依限検領、准程量宜、設置路次。起上道日、迄于納官、給一人日米二升、塩二勺。還日減半。

注意:律令時代の一升は現在の四合(0.72リットル)に、一勺は現在の0.4勺(7.3ミリリットル)に相当します。

なお、本ブログ記事では正史や古文書が示すように奈良時代末期から平安時代初期以降については、考察の対象外としています。理由として藤原氏が政治の中心を恒常的に執るようになるころから都で増えすぎた貴族・僧侶、また、そのような人々の華美な生活を支えるために本来の律令規定からの租庸調税制体系は崩壊し、令外税や強制的な出挙(種籾の貸出;公出挙で年率50%、私出挙で年利100%以上の利子を許す規定有)が課せられるようになります。納税限度を越えた高率な租税賦課を背景に律令班田制度は平安時代初頭までに急速に崩壊します。それにより班田対象の田畑は荒廃して行き、水稲生産量も減少したと記録します。

ここでお断りとして、今回の記事は農業をまったくに知らない者が書いています。つまり、専門家からしますと与太話であり噂話の領域のものです。そこをご了解下さい。

さて従来、奈良時代から平安時代初期の農業生産性について、延喜式に示す格式などの租税税率と税規定でのみなし収穫量から推定された単位面積当たりの収量は次の通りです。そして、この収穫の中から国税としての田租3%と地方税に相当する町租30%を支払う必要がありましたし、各郡に割り当てられた調物の調達費用の割り当ても稲で拠出する必要がありました。

注意:租庸調税の調物は地域の特産物を下に朝廷により国/郡に割り当てられ、郡では専門の工人を雇い生産したり、産物などを購入するなどして調達します。この費用を口分田比率で分担します。農民がそれぞれに調物(鉄、塩、綿、糸など)を生産するわけではありません。

こうした時、一人一日三合の米食中心の食生活をしますと年間162 kgの消費となりますから、当時の稲の生産能力では満足な食生活は出来ないことになります。つまり、ここに貧困・困窮の根拠があります。

律令規定からの収穫量:奈良・平安時代の米収量;水田の等級、玄米重量(㎏/10a)

• 上田: 106.635 kg/10a

• 中田: 85.333 kg/10a

• 下田: 64.031 kg/10a

• 下々田: 32.016 kg/10a

(沢田吾一1972による試算,寺沢薫・寺沢知子1981の度量換算表より、10aあたり玄米重量に換算)

他方、この推定値は公文書などの書面記録分析から導かれたもので遺跡調査結果や水稲品種の生産性などを実際に考慮したものではありません。また、現代と奈良時代では水稲の栽培方法は違っていたと思われますから、机上の推定値と古代水稲品種に農法を仮定した栽培結果とを照合し、検証する作業が必要です。従来、このような実践検証はなぜか為されていませんでした。納税において、現在でも民間企業の大半は公式には継続的に赤字経営で納税免除扱いとなっていますが、それは税法上の赤字経営であって実質の企業運営からの利益とは別な話です。奈良時代の農業生産性も、それはあくまでも公式文献調査からの推定値です。過去も現在と同じように人々が社会生活をしていたとしますと、納税での生産推定値は参考指数にしかなりません。

時代が遷り平成二十年代に古代米ブームが訪れたことから過去のそのような推定値に疑問がなされるようになって来ました。どうも、過去に推定されていた生産量は非常に過少ではないかと云う疑問です。

今日の小学校の理科の授業では実践的な古代米の一種 赤米のバケツ栽培とその観察が推薦されており、地域によっては実際の露地での小規模水田を使い授業栽培がなされています。すると、従来の奈良時代の推定収穫量に対して、稲株の分げつ数と穂数、穂に付く籾数が想定外に多く、結果、収穫量が多すぎるという観察記録・結果が導かれるようです。新潟県の古代米栽培実験では赤米が40株/坪の密植法で成績不良の年でも364 kg/10aほど生産されたとしますし、別の実験栽培では水田遺跡に従った400株/坪の超密植法では144-212 kg/10aを得られたと報告します。

さて、水田での稗などの雑穀草との戦いを通じて、稲株が雑草に負けないように、また、雑草が生える余地がないようにと、古代は極端な密植農法を取っていたようです。現代は25cmの間隔で稲苗4~6本を一株として正条植を行います。これですと一坪当たり20株の植え付けとなります。一方、水田遺跡からは古代農法では一坪当たり400株の超密植を行っていた事が確認されています。ここで、意外なことに古代米と称される品種で同一品種での苗植法の相違による単位面積当たりの収穫量比較では一坪当たり400株の超密植の方が近代的な一坪当たり20株の正条植よりも多いと云う結果が得られています。

農業の専門家は、水稲は分げつを盛んに行うことと苗植後の雑草撤去の作業空間確保などから適度な間隔を空けることが収量増に繋がると考えます。そうした時、稲の理論収穫量は次の式で得られます。

収穫量=株数 x 有効分げつ数(穂数) x 穂当たり籾数 x 登熟歩合 x 籾重量

ここで、分げつとは稲の根に近い茎の関節から側枝が発生することを指し、近代品種では正条植を行った稲苗の分げつ数は25本~30本位になるとします。一方、超密植では分げつは極端に少なく1~2本位ではないかと推定されます。つまり、籾種一粒当たりの収穫量比較をしますと正条植が圧倒的に有利になります。

他方、単位面積当たりの生産量に着目した実験栽培では一坪当たり400株の超密植では収穫量144-212 kg/10aと云う値が得られており、これは机上の奈良時代の推定生産量を大きく越えます。

実験結果からの推定として現在の水稲は分げつが優秀な品種へと改良が為されており、一粒の種からの収穫量最大を目指しています。他方、古代では稲自体の分げつ能力が弱いことを踏まえて植え付け株数を増やすことで単位面積当たりの収穫量を増やすことを目指したようです。参考として飛鳥時代 天武天皇の時代、「献瑞稲五茎、毎茎有枝」の記事が示すように茎の関節から側枝を生えさせると云う分がつ能力は弱かったようですし、その分がつ自体が珍しい現象だったようです。

ここで生産量の計算として一粒の種籾を基準としますと、一坪当たり400株の超密植での収穫量を150kgと仮定すると古代の稲種と現代の稲種の生産量には約80倍の差があることになります。そうしたとき、現代は生産調整により水田が余剰状態ですので種籾消費を最小にするように植え付け間隔を広く取るのが経済合理性と云うことになりますし、水田が不足する時代では種籾消費を犠牲にしても面積当たりの生産量が多い超密植に経済合理性があります。

また、飛鳥・奈良時代の栽培品種の中心は早稲系統の品種だったようで、一般に早稲の収穫量は生育期間が長い中稲(なかて)・晩稲(おくて)よりも落ちるとします。現在の赤米栽培の成績を下に、次の条件を仮定しますと無肥料耕作で142.3 kg/10aと云う数字が得られます。

1) 新潟県で行われた赤米実験栽培のH26年度データを基礎資料とする

2) 早稲栽培での収量を中稲栽培に対して90%前後する

3) 不稔率を30%前後とする

4) 分がつ率を2とする

5) 穂当たり籾数を40とする

6) 坪当たりの植付株数を400株とする

7) 籾重量を23.3 g/1000粒とする

偶然ですが、これは先に示す実験栽培の数値144-212 kg/10aに近似する値です。古代米でも黒米の方が赤米よりも穂当たり籾数は多いと云う実験結果がありますし、奈良時代から平安時代初期の記録では白米、黒米、赤米に早稲、中稲などの複数の品種を時期を少しずつずらして作付けしていましたから、場合により平年作ではもう少し収穫量が多い可能性があります。なお、実験栽培での赤米収穫量は40株/坪の密植法で364 kg/10aですので、紹介した142.3 kg/10aは非常に悲観的な数字となっていますが、これは江戸期から明治初期で200 kg/10aと云うものを踏まえた結果です。可能性として奈良時代と江戸期では育苗・田植法など栽培方法がほぼ同じで、鉄製農機具も同等ですから、可能性として200 kg/10aも視野に入れる必要があるかもしれません。

参考として、籾の稔実率は栽培方法よりも遺伝性に大きく左右されるとの研究報告がありますから、稔実率での交雑による崩壊を防ぐと品種における稔実率は80%程度は確保できたのではないでしょうか。この場合、先の収穫量は162.6 kg/10aまで増えます。ただ、古代米は芒が長く、落実しやすいと云う野生種の特徴を色濃く残していますと現代のような稲刈りは不適で、落実を防ぐためにも丁寧な穂刈りが必要となります。ただ、収穫方法について奈良時代には穂刈りから藁などの副産物利用を含めて稲刈りへと変化していますので、水稲品種は落実しにくい近代のものに近づいたと考えられます。

なお、古代の人口推定と社会活動の基盤となる税収論議(日本古代における農業生産と経済成長:耕地面積、土地性産性、農業生産量の数量的分析;高島正憲)で、その基盤となる食糧生産での水田生産性に関して奈良時代の平均収穫量は一町当たり20石(400束:3000 kg)、平安時代前期は15石、平安時代後期は15.7石との中間値推定があります。これを換算しますと300 kg/10a、225 kg/10a、236 kg/10aとなります。人口推定論議での提案されている収穫量下限値は300束説ですので、これは15石/町であり225 kg/10aに相当します。ただ、この下限値でも農民貧困説の根拠である沢田吾一氏報告の上田からの上限値106.635 kg/10a説に対し二倍を越える数値です。経済活動から稲作生産量を研究しますと昭和時代に信じられていた稲作生産量の推定値では国家経営は出来ないと云う結論となっています。

別な方向から稲作を考えますと、飛鳥時代は現在よりも2度程度 年平均気温が低かった低温期と考えられています。ところが奈良時代後半には逆に1度程度 年平均気温が高かった温暖期だったとします。同じ万葉集の時代ですが年平均気温は斯様に大きく違います。ちなみに2度程度の低温期の他の例として欧州では中世小氷期がありましたし、同時期 日本では鎌倉時代後期から室町時代中期が相当します。なお、奈良時代末期から平安時代初期では話題となる地球温暖化に相当する年平均気温が2度程度ほど高い高温期でした。

これを前提として、近々の各地での木簡などの発掘成果により奈良時代後半には判明・確定した稲の品種だけでも「古僧子」「地蔵子」「狄帯建」「畦越」「否益(=稲益)」「白稲」「女和早」「白和世」「須留女」「小須流女」などがあり、それらはそれぞれの地域で栽培されていたとします。特に早稲品種「須留女(するめ)」は石川県では「酒流女」「須留女」、奈良県では「小須流女」の記述を持つ農事関係の木簡が発見されていますから当時の代表的な早稲品種のようですし、他にも「白和世」などの早稲品種が秋の早い東北地方の開拓を支えたとします。(注:須留女(するめ)の名称で、古語で「する」は早い、「め」は芽に通じます)

近代稲作では分げつ成績が良く 生育期間が長い中稲・晩稲の方が収穫量比較では早稲種よりも多いとしますが、他方 生育期間が長い分、冷害などの自然災害に遭いやすいとします。畿内に比べ寒冷である東北地方の開拓には早稲品種「白和世」が貢献したと記録するように、飛鳥時代にあった寒冷期の気温に向いた早稲品種「須留女」や「小須流女」が収穫量の維持に貢献したと考えられます。木簡などの資料読解ではこれらの品種は旧暦七月中旬には収穫が出来たようですし、栽培期間は130日前後で、これは16世紀から18世紀の栽培記録と同等と評価します。およそ、中世までの稲作栽培技術は奈良時代後期までには完成していたと思われます。また、木簡などの記録では二種類から三種類の品種を一週間から十日程度の間隔を開けて種まきを行ったと思われ、これもまた天候リスク回避の対策だったようです。そして奈良時代後期から平安時代初期までには直接 散播法から現代に通じる育苗・田植法へと農業技術は進化したとします。

ここに飛鳥から奈良時代の農業の特徴があります。北陸地方の早稲品種「須留女」に対して畿内奈良では同じ早稲品種「小須流女」がありますから、同種の栽培品種だったと推定されます。つまり、国内の広い範囲に似た品種があることから国家として品種改良を指導していたと思われるのです。まず、江戸期から明治初期のような一篤農家による品種改良事業ではないと推定されます。さらに、奈良時代だけ特徴的に日本全国の鉄刃先鍬の形(新U字形鍬先)が統一されています。本来ですとその土地土地の土質や栽培作物に合わせるはずの鍬の形が全国的に統一されたのは朝廷の関与があったためと思われます。また、制度して当時は国衙や郡家などの役所の倉に鉄製の刃先を持つ鍬などの鉄製農機具が備えられ、それを朝毎に農民に貸して夕方にはきちんと返させることを行っています。その後、律令体制のなかで墾田制度が出来た時は朝廷の道具である鉄器農具を私有となる墾田開発での使用禁止の命令が出されています。つまり、鉄製刃先を持つ鍬は朝廷の道具として全国各地に配備され、それを班田耕作に貸し出す制度があったことから奈良時代 特徴的に全国の鉄刃先鍬の形が統一されたのでしょう。さらに天武天皇の時代から文武天皇の時代、農業経営能力に劣る農家を中戸や下戸と規定し、そのような中戸や下戸には種籾の無利子貸し出し(貸税や大税制度)など 官が積極的に営農指導を行うようにとの行政命令書が出されています。

日本書紀には天武天皇時代に全国から分げつの良い稲を献上された記事が二度載るように国家を挙げて水稲の品種改良に務めたようですし、祈年祭などでの奉幣下賜に全国の国司や郡司を奈良の都に招集しています。江戸期 御伊勢参りでその道中に見聞きした農事関係情報が地域の農業技術の進歩に貢献したように、奉幣下賜への召集もまた奈良時代の農業技術の進歩に貢献したと考えられますし、奉幣の初穂として朝廷から集う人々に良き稲種が下賜されています。

分げつの記事:

• 天武天皇七年(678)秋九月、忍海造能麻呂献瑞稲五茎、毎茎有枝

• 天武天皇八年(679)是年、因播国貢瑞稲、毎茎有枝

• 文武元年(697)九月丙申、京人大神大網造百足家生嘉稲

最後に江戸期から昭和初頭ぐらいまでで明確に判っている日々の食事風景は、農村・漁村などでは糅飯(かて飯)が中心で白米のご飯に別におかずが付くと云う生活ではありませんでした。江戸・大阪など賃払いの職人・商人・武士(役人)が中心の都市生活者とは違います。標準的に研究者は現在や江戸期の都市生活者と古代・中世の農村生活者の生活環境比較をしますが、本来なら山間農村や漁村の生活者同士の比較・検討が必要と考えます。まず、糅飯が中心の食生活と白米ご飯が中心の食生活では米の消費量は大きく違います。江戸期の記録で、地方では豪農や有力商家でも日常は糅飯です。糅飯と貧困・困窮とは直線的に関係しません。食習慣や食文化が先にあり貧困・困窮は後です。貧富の差は糅飯での白米の割合や加える副菜に現れるだけで、その調理法自体は貧困と云う問題テーマにはならないのです。さらに、糅飯は主材と副菜とを混ぜて煮炊きする料理ですから調理は非常に簡便となります。明治期以前では基本的に電灯もランプや燭灯も無い環境での薪・竈による調理ですから、朝食に複数の料理を作ることは日の出前の闇の中 短時間では困難です。万葉集の山上憶良が詠う貪窮問答歌は冬寒い深夜から起き出して国司たる山上憶良に特別な朝食を準備する風景を詠います。日常では甑で蒸した強飯に副菜と汁物と云う食事は取りません。仏教では出家者が特別に準備された食事(ハレ)を取ることを「貪窮」と規定します。「貧窮」ではありません。国司たる山上憶良はこの「貪窮」を恥じたのであり、気恥ずかしいとしたのです。また、子供を含めた女性たちも農作業の重要な労働力ですから夕食準備に多大な時間は割けません。これも食生活研究において考慮すべき点です。なお、糅飯での米の割合を大目に見て50%としますと、年間一人当たりの米消費量は約80kg程度となりますから、田一段(12a弱)の収穫で十分となります。口分田は男に二段(24a)、女にその三分の二(16a)を支給しましたから、糅飯を主食とする前提ですと良い配分規定だったと考えます。

ここで貧困・困窮と云う問題として、教科書にも載るように、なぜ、研究者は飛鳥・奈良時代の農民の日常生活に蒸した米飯(強飯)以外に別におかずが付くと云う食生活を想定したのでしょうか。まさか、奈良時代に寺院建設に従事した専業建設労働者・技術者への賃金支払い規定だけに依存したのでしょうか。一方、吹きこぼれやこげなどの調理残滓が残る土師器からは穀物類を煮炊きしていた事が推定できますし、江戸期の農村の食生活からは糅飯が食生活の中心として考えるのが自然です。すると、農民の日常食として古代は蒸した米飯に副菜を添えるのが中心であったが、次第に食生活は簡便な糅飯になったと考えたのでしょうか。

加えて、この副菜と共に煮込むと云う糅飯は日本独自の調理法で東南アジアや中国・朝鮮半島では該当例の無い調理法です(雑穀や木実と米を混ぜた雑穀飯は除く)。ただ、研究では縄文・弥生土器の調理痕跡から当時の米の調理法は糅飯調理法ではなかったとし、そのルーツを東南アジアの伝統料理法に求める研究者もいます(ネット検索では糅飯は奈良時代には存在していたとする説が多数派です)。ただ、その研究者も日本では江戸時代までには糅飯が日本全国で一般的な庶民の調理法になっていることを認めます。すると糅飯調理法に地域性が見られませんから、その研究者は庶民一般人の食事で米飯に副菜を添えると云う食文化がいつから米飯と副菜を一つの鍋で同時に煮炊きする糅飯に変わったのかと云う重大な食文化革命に答える必要があります。

参考として、食法での箸の登場は推古天皇時代としますが、上流階級で箸が使われ始めたのは藤原京から奈良時代で、それは唐文化の模倣から匙と組み合わせでのものです。庶民は縄文時代からの伝統の木匙か、手掴みでの食事のままです。庶民に箸が普及するのは平安時代初期 弘法大師の仏教布教活動に因る結果ではないかとします。

一方、鍋と云う調理器具は七世紀以降に遺跡からの出土例が増えるとしますし、律令時代、土師器や須恵器の土器は調物として税として収める物の一つです。他方、先進の技法を必要とする綾や絹布などの調物の場合、最初に朝廷は指導工人を派遣し技術の伝授をその地域の工人に行ってから生産させていましたし、その生産物には形状や品質の規定がありました。そのためか発掘物からは律令時代以降 土器は規格品として専門の工人により生産されたと推定されています。その土器の奈良時代の主力生産地として和泉国、美濃国、尾張国、播磨国、備前国、越前国などがあり、東海・北陸以西の主要な陶器産地は奈良時代の土師器や須恵器に由来を求めるケースが多々あります。

場合により、藤原京から平城京の時代に水稲品種改良、鉄製農機具の全国普及、調理器具である土器の規格化などと共に土鍋と糅飯と云う日本独自の調理法が奉幣下賜への召集に集う郡司たちを通じて奈良の都から全国に広がったのかもしれません。

取り止めの無い話を続けて来ましたが、飛鳥浄御原宮から平城京時代に日本の稲作農業技術の大きな進化があったと思われ、これは明治時代までの日本農業の基礎となったと思われます。また、糅飯が庶民の一般的な食事としますと摂取カロリーは米に大半を頼らないことになりますから、農民は栄養不足だったと云う神話は崩れます。そして、前期平城京時代頃は凶作時を除くと農村の生活で恒常的に貧窮・困窮と云う切迫した状況ではなかったと推測されることになります。この社会経済での余力が国家としての東大寺の大仏建立や全国各地での国分寺・国分尼寺の建設を可能にしたのではないでしょうか。

平城京時代は実に不思議な時代です。東大寺正倉院宝物に見られるように工芸美術の技術は平城京時代に一端の頂点を極めます。現代にやっと技術が解明され追い着く事が可能になったとする分野もあります。見て来ましたように農業分野でも似た様な状況が推測されます。稲作の単位面積当たりの生産量は平城京時代に一度 ピークを向かえ、次にその生産水準を回復するのは江戸期から明治期とします。平城京時代とは実に不思議な時代です。

おまけとして

弊ブログは万葉集を鑑賞することを目的にしていますから、万葉集に載る田植法による水稲栽培の歌を紹介します。集歌776の歌は大伴家持と紀女郎との関係から天平年間での早い時期の歌と考えられています。また、集歌3418の歌は巻十四の中で上野国の歌として紹介される歌で、その歌が作られたのはおよそ天平年間中の歌と思われます。つまり、万葉集の歌からは天平年間には畿内から関東北部まで育苗・田植法が普及していたと推定されます。

紀女郎報贈家持謌一首

標訓 紀女郎の家持に報(こた)へ贈れる歌一首

集歌776 事出之者 誰言尓有鹿 小山田之 苗代水乃 中与杼尓四手

訓読 事(こと)出(で)しは誰が言(こと)にあるか小山田(をやまだ)し苗代(なはしろ)水(みづ)の中淀(なかよど)にして

私訳 最初に会いたいと云い出したのは誰の言葉でしょうか、山の田の苗代の水が澱むように途中で会いに来ることを躊躇されて。

集歌3418 可美都氣奴 佐野田能奈倍能 武良奈倍尓 許登波佐太米都 伊麻波伊可尓世母

訓読 上野(かみつけ)ぬ佐野田(さのた)の苗(なへ)の群苗(むらなへ)に事は定めつ今は如何(いか)に背兄(せも)

私訳 上野の佐野田の田植えの苗は束ねた苗で行うことに決められています。そのように貴方との仲は決まっています。今、ここで夫婦事をしますか。愛しい貴方。

『日本古代における農業生産と経済成長:耕地面積,土地生産性,農業生産量の数量的分析(高島正憲)』に奈良時代の水稲生産量と人口についての考察がありますが、その考察の組み立てで「農業技術については,平安時代頃から直播法から苗代で苗を仕立てて田植をする方法が広まり、また田植え労働の組織化が進んだとされているが、灌漑工事の主流は大河川の治水工事ではなく貯水池の造成が中心であり、依然として水田耕作は粗放的であったことが指摘されている(竹内 1953 pp.26-31,古島 1975 pp.143-157)」と云う研究論文から、奈良時代でもまだまだ古代と同様な粗放な水稲耕作が行われていたと論理を組み立てています。

その論文の存在により、高島氏が文献などの解析から得られた水田の生産量推定値:町別の平均収穫稲:墾田登場以前は町別 400 束(20 石)前後を採用することに躊躇します。その大きな理由として高島氏は「町別 400 束(20 石)、500 束(25 石)は徳川時代の単位に換算すると、それぞれ7.35 石/町、9.19 石/町になる。中世後期の土地生産性は6.91 石/町(Farris 2006 pp.263 の1280 年の推計値1.88 石/町を換算)、徳川時代初期の土地生産性は1600 年9.55 石/町,1650 年9.83 石/町であり(速水・宮本1988 pp.44)、奈良時代の粗放的な農業経営や農業技術の水準、中世以降の農業技術の進歩を考慮に入れて考えた場合、400 束・500 束説では土地生産性が非常に高い数値となる。この推計は当時の法令や実際の土地資料を駆使したもので古代史という枠内では一見すると説得性があるものの、後世の数字との矛盾があるため現実的なものでないといえる」と紹介しています。そして、奈良時代を通じて律令政治が存続していた事実から社会運営からの下限値に近い1 町あたり314.3 束 (15.7 石)説を採用します。

ところが、これらの否定的な数値の根拠となる水田での耕作法などについて、遺跡調査や文献などから奈良時代には鉄製農機具は郡衙などからの貸与の形式ですが全国に普及していますし、早稲品種などの品種改良も全国規模で進んでいました。また、万葉集の歌に見られるように天平年間には北関東までに育苗・田植法は普及しています。確かに単位面積当たりの苗株数は大幅に違いますが、基本的な品種改良の普及・鉄製農機具の普及・育苗・田植法の普及から考えますと江戸期から明治期とは農作業において大差はありません。さらに、奈良時代の水稲育成では自然災害に備えて早稲・中稲及び白米・黒米・赤米など複数の品種を時期をずらして栽培するようなリスク対策を行っています。中央政府の主な税収入は調物や庸雑物の産品で米ではありません。そこが米だけに税収を依存した江戸期とは違います。また、奈良時代は政府が品種改良の主体を為していますが、江戸期は各藩内の篤農家の努力です。そこもまた大きな違いがあります。

つまり、奈良時代の水田での生産性は江戸時代よりも劣るはずだとの決め付けは出来ないと考えられます。ちなみに奈良時代の農業技術に否定的な高島氏も「農業生産量は、奈良時代から平安時代前期に0.08%,平安時代前半から後期にかけて0.05%の年増加率となっており、ほぼ定常の順調な増加をみせている。ただし,奈良時代から平安時代前期にかけての米の増加率がマイナスとなっており,田地における減収が畠地からの収穫によって補われていたことが考えられる」と認めていますから、奈良時代と平安時代を比べますと奈良時代の方がまともな農業経営を行っていたことを認めます。

従来、昭和期の研究者は先入観で稲作は水田だけとの観点で畑作の熱帯ジャポニカの存在が抜け落ちていたため、穀物生産でこの種の米収穫はほぼ含まれていないと思われます。畑作収穫はヒエやソバで代表するようです。

この方面の研究者の佐々木高明氏は縄文時代後期には穀物と副菜とを共に煮込む糅飯調理法で食事を摂っていたとします。

ただ、稲作は水田によるとする旧来のタイプの研究者は、焼畑耕作で稲作が普及していたことや糅飯調理法の存在に対し否定的です。

弥生時代になって農耕社会に転換し、その文化・技術は半島に依存していたとする学説からしますと、半島より早く縄文後期に焼畑耕作による穀物栽培があり、その基盤に単に半島経由で水田品種の稲種を導入しただけと云う新説は非常に困った話です。