資料編 是貞親王家歌合(仁和二宮歌合)(原文、和歌、解釈付)

紹介する是貞親王家歌合は、「宇多天皇が新撰万葉集を編纂するに先立って、親王に託してその元となる是貞親王家歌合の撰定を行っている」と紹介されるように親王の側近で形成する歌人たちが秀歌を集めてその優劣を比べた「撰歌合」と推定される歌合集です。後年のように歌会を開き左右に分かれて歌を合せたものではなかったと思われます。そうしたとき、新撰万葉集の成立が寛平五年(893)秋であり、是貞親王家歌合に載る歌が新撰万葉集に採用されているという関係から、この歌合集の成立はそれ以前と見なされています。おおよそ、歌合集の歌のテーマは秋であり、是貞親王の「親王」の尊称から臣籍降下から親王に復帰した寛平三年以降の秋の時期と推定されますから、寛平三年または四年の秋と考えて良いのではないでしょうか。

資料提供として、先に新撰万葉集に関係するものとして寛平御時后宮歌合を万葉集を鑑賞するときの参考資料として紹介しました。ここではさらに新撰万葉集に関係するであろうと推定されている、この是貞親王家歌合を資料として紹介します。

なお、是貞親王家歌合はインターネット上ではほとんど資料が出回っておらず、非常に資料収集に苦労するものがあります。ここでは「国際日本文化研究センター和歌データベース」(「日文研」)から引用を行い、

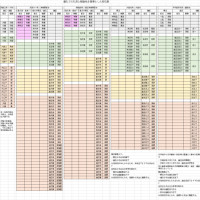

ここで、歌の紹介において、次のような約束を取らせて頂きます。

1. 是貞親王家歌合に載る歌と補足資料として紹介する歌集での歌が同じ場合は、作歌者名の後にその歌集名を紹介します。

2. 歌に異同がある場合は、是貞親王家歌合に載る歌の後に歌集名とその歌集に載る異同歌を紹介します。

3. 歌番号は国際日本文化研究センター和歌データベースのものに従います。

4. 比較参照として「新編国歌大観第五巻(角川書店)」(以下、「角川」)を使います。

5. 原歌は清音ひらがな表記とします。

6. 読み易さの補助として漢字交じり平仮名への「和歌」を紹介します。

最後に重要なことですが、この資料は正統な教育を受けていないものが行ったものです。特に「和歌」や「解釈」は私の自己流であり、なんらかの信頼がおけるものからの写しではありません。つまり、まともな学問ではありませんから正式な資料調査の予備的なものにしか使えません。この資料を参照や参考とされる場合、その取り扱いには十分に注意をお願い致します。

資料参照:

是貞親王家歌合 (国際日本文化研究センター)

是貞親王家歌合 (新編国歌大観 第五巻 角川書店)

是貞親王家歌合

一番

左 壬生忠岑

歌番〇一 新撰万葉集収載歌

原歌 やまたもる あきのかりほに おくつゆは いなおほせとりの なみたなりけり

和歌 山田守る 秋の刈り穂に 置く露は いなおほせ鳥の 涙なりけり

解釈 実った山の田を守る、その秋の刈り取った稲穂に置く露は、その名のような稲を負わせる稲負鳥の涙なのでした。

右

歌番〇二

原歌 たつたひめ いかなるかみに あれはかは やまをちくさに あきはそむらむ

和歌 龍田姫 いかなる神に あればかは 山を千種に 秋は染むらむ

解釈 龍田姫はいかなる神であるのだからでしょうか、その霊験により龍田の山を種々折々の彩りに秋を染めるのでしょう。

二番

左 読み人知れず (一説に壬生忠岑の作と云う)

歌番〇三

原歌 はまちとり あきとしなれは あさきりに かたまとはして なかぬひそなき

和歌 浜千鳥 秋としなれば 朝霧に 方まどはして 鳴かぬ日ぞなき

解釈 浜千鳥は、秋になると朝霧に方向を見失ってあちこちで鳴かない日はありません。

右

歌番〇四

原歌 あきくれは みやまさとこそ わひしけれ よるはほたるを ともしひにして

和歌 秋来れば み山里こそ わびしけれ 夜はほたるを ともしびにして

解釈 秋に来てみると、この山里は心淋しいものがあります、夜は微かな蛍の光をともしびにして(夜をすごしますから。)

三番

左

歌番〇五

原歌 おとはやま あきとしなれは からにしき かけたることも みゆるもみちは

和歌 おとは山 秋としなれば 唐錦 掛けたることも 見ゆるもみぢ葉

解釈 音羽山、秋の季節になれば唐錦を山に掛けたかのように思える、美しい紅葉です。

右

歌番〇六

原歌 をみなへし なにのこころに なけれとも あきはさくへき こともゆゆしく

和歌 女郎花 なにの心に なけれども 秋は咲べき こともゆゆしく

解釈 女郎花は特別に何かを思うことはありませんが、ただ、秋に必ず咲くことも、また、その美しい花と同じように大切です。

四番

左

歌番〇七

原歌 あさことに やまにたちまふ あさきりは もみちみせしと をしむなりけり

和歌 朝ごとに 山にたちまふ 朝霧は もみぢ見せじと 惜しむなりけり

解釈 毎朝に山に立ち舞う朝霧は、紅葉の様子を見せたくないと、景色を見せることを惜しんでいます。

右 読み人知れず

歌番〇八 忠岑集収載歌および後撰和歌集収載歌

原歌 あきのよは ひとをしつめて つれつれと かきなすことの ねにそたてつる

和歌 秋の夜は 人をしづめて 徒然と かきなすことの 音にぞ立てつる

解釈 秋の夜は周囲の人を寝沈めて、為すことも無いままに掻き鳴らす琴の音に、ただただ、独り寂しく泣いてしまいます。

五番

左

歌番〇九

原歌 ひさかたの あまてるつきの にこりなく きみかみよをは ともにとそおもふ

和歌 ひさかたの 天照る月の にごりなく 君が御世をば 共にとぞ思ふ

解釈 遥か彼方の天空に照り輝く月が濁りなく澄み切っているように、君の清らかで光り輝く御代を共に過ごしたいと思います。

右

歌番一〇

原歌 よひよひに あきのくさはに おくつゆの たまにぬかむと とれはきえつつ

和歌 宵々に 秋の草葉に 置く露の 玉に貫かむと 取れば消えつつ

解釈 光り輝く宵ごとに秋の草葉に置く露を、玉に貫こうと思って手に取れば消えて行ってしまいます。

六番

左

歌番一一

原歌 しくれふる あきのやまへを ゆくときは こころにもあらぬ そてそひちける

和歌 時雨降る 秋の山辺を 行くときは 心にもあらぬ 袖ぞ濡ちける

解釈 時雨が降る秋の山辺を道行く時は、思いもがけずに袖がしっぽりと濡れてしまいます。

右

歌番一二

原歌 としことに いかなるつゆの おけはかも あきのやまへの いろこかるらむ

和歌 年ごとに いかなる露の 置けばかも 秋の山辺の 色濃かるらむ

解釈 毎年毎に、どのような露が置いたからでしょうか、秋の山辺の色は濃くなるでしょう。

七番

左

歌番一三 後撰和歌集収載歌、ただし、詞書は無し

原歌 たつたかは あきはみつなく あせななむ あかぬもみちの なかるれはをし

和歌 龍田川 秋は水なく あせななむ あかぬもみぢの 流るれば惜し

解釈 龍田河、秋になると河の水は無くなり浅瀬になってほしい、水嵩があるので、見ることに飽きることが無い紅葉の葉が流れ去るのは実に残念です。

右

歌番一四

原歌 いなつまは あるかなきかに みゆれとも あきのたのみは ほにそいてける

和歌 いなづまは あるかなきかに 見ゆれども 秋の頼みは 穂にぞ出でける

解釈 稲妻は音もして光った、音はしても光ってないと見ることは出来るけど、稲妻の言われである秋の実りの期待は、その穂の実り具合に出て来ます。

注意 稲妻は神鳴りであり、稲の実りを約束する神様です。

八番

左

歌番一五

原歌 あまのはら やとかすひとの なけれはや あきくるかりの ねをはなくらむ

和歌 天の原 宿貸す人の なければや 秋来る雁の 音をばなくらむ

解釈 天の原に宿を貸す人が居ないからでしょうか、秋に飛び来る雁は「カリ、カリ(借りたい、借りたい)」とばかりに、鳴き音を上げて鳴いているのでしょう。

右

歌番一六

原歌 としことに あきくることの うれしきは かりにつけても きみやとふとそ

和歌 年ごとに 秋来ることの うれしきは 雁につけても 君や問ふとそ

解釈 毎年ことに秋がやって来ることがうれしいことには、雁の訪れに付けても、私がどうしているかと、貴方が消息を聞いて来ることにあります。

九番

左

歌番一七

原歌 ひくらしの なくあきやまを こえくれは ことそともなく ものそかなしき

和歌 ひぐらしの 鳴く秋山を 越え来れば ことそとも鳴く ものぞかなしき

解釈 ヒグラシの鳴く秋山を越えて来ましたが、なにごとも無くただ鳴いていたことが、物足りないものがあります。

右

歌番一八

原歌 あきののと なりそしにける くさむらの みるひことにも まさるつゆかな

和歌 秋の野と なりそしにける 草むらの 見る日ごとにも まさる露かな

解釈 秋の野原となってしまいました、草むらは眺める日ぎとに、より増して置く露です。

十番

左 壬生忠岑

歌番一九 古今和歌集収載歌

原歌 あめふれは かさとりやまの もみちはは ゆきかふひとの そてさへそてる

和歌 雨降れば かさとり山の もみぢ葉は 行きかふ人の 袖さへそてる

解釈 一雨毎に雨が降れば笠取山の美しく紅葉した葉は、行き交う人の袖までを彩で輝かせます。

右

歌番二〇

原歌 くりかへし わかみをわけて なみたこそ あきのしくれに おとらさりけれ

和歌 くりかへし 我が身をわけて 涙こそ 秋の時雨に おとらさりけれ

解釈 何度も何度も私の身分の違いを知って残念に思い流す涙こそは、秋の時雨に劣りませんでした。

十一番

左

歌番二一

原歌 さをしかの しからみふする あきはきは たまなすつゆそ つつみたりける

和歌 さ牡鹿の しがらみ臥する 秋萩は 玉なす露ぞ つつみたりける

解釈 立派な角を持つ牡鹿が纏わり付けて臥す秋萩は、玉の風情をした露を包み潜めています。

右 壬生忠岑

歌番二二 古今和歌集収載歌

原歌 かみなひの みむろのやまを わけゆけは にしきたちきる ここちこそすれ

和歌 神名備の 御室の山を 分け行けは 錦裁ち切る ここちこそすれ

解釈 紅葉で彩った神が鎮座する御室の山を分け行くと、錦の布を裁ち切ったような気持ちがします。

十二番

左

歌番二三

原歌 わひひとの としふるさとは あきののの むしのやとりの なるそわひしき

和歌 わび人の としふる里は 秋の野の 蟲の宿りの なるぞわびしき

解釈 世を厭う人が年を送って過ごす里が秋の野の虫の寝床となってしまったのは、心淋しいものがあります。

右 壬生忠岑

歌番二四 古今和歌集収載歌

原歌 あきのよの つゆをはつゆと おきなから かりのなみたや のへをそむらむ

和歌 秋の夜の 露をばつゆと 置きながら 雁の涙や 野辺を染むらむ

解釈 秋の夜の露をほんのつゆほどに置きながら、「カリ、カリ(仮初め、仮初め)」と悲し気に鳴く雁の涙は野辺を紅葉に染めているのだろうか。

十三番

左

歌番二五

原歌 あきのよに ひとまつことの わひしきは むしさへともに なけはなりけり

和歌 秋の夜 人待つことの わびしきは 蟲さへともに 鳴けばなりけり

解釈 秋の夜に、あの人を待つことの辛いこととは、虫さえも同情して共に泣いてしまうことです。

右

歌番二六

原歌 ちりまかふ あきのもみちを みることに そてにしくれの ふらぬひはなし

和歌 散まがふ 秋のもみぢを 見るごとに 袖に時雨の 降らぬ日はなし

解釈 散り交がう秋の紅葉を眺めるたびごとに、袖に時雨が降り懸からない日はありません。

十四番

左

歌番二七

原歌 あさきりに かたまとはして なくかりの こゑそたえせぬ あきのやまへは

和歌 朝霧に 方まとはして 鳴く雁の 声ぞ絶えせぬ 秋の山辺は

解釈 朝霧に鳴いているその方向を惑わして、鳴く雁の声が絶えることがありません、この秋の山辺では。

右 壬生忠岑

歌番二八 忠岑集および古今和歌集収載歌

原歌 やまさとは あきこそことに かなしけれ しかのなくねに めをさましつつ

和歌 山里は 秋こそことに かなしけれ 鹿の鳴く音に 目をさましつつ

解釈 山里は秋こそ特別にもの悲しいものです、静かな夜を裂く鹿の鳴く声に目を覚ましながらしみじみと感じます。

十五番

左

歌番二九

原歌 やまさとは あきこそものは かなしけれ ねさめねさめに しかはなきつつ

和歌 山里は 秋こそものは かなしけれ 寝ざめ寝ざに 鹿は鳴きつつ

解釈 山里は秋こそ物思いすることは寂しいものがあります、静かな夜を裂く声に寝覚め寝覚め、寝させないその鹿は鳴き続けます。

右

歌番三〇

原歌 ことのねを かせのしらへに まかせては たつたひめこそ あきはひくらし

和歌 ことの音を 風のしらべに まかせては 龍田姫こそ 秋はひくらし

解釈 琴がたてる音を風の奏でる曲調に任せてみると、あの龍田姫は、きっと、秋にはヒグラシが鳴くように調べを弾くようだ。

異同 後撰和歌集

原歌 まつのねに かせのしらへを まかせては たつたひめこそ あきはひくらし.

和歌 松の根に 風のしらべを まかせては 龍田姫こそ 秋はひくらし

解釈 松の枝がさせる音に風の調べを任せてみると、あの龍田姫は、きっと、秋にはヒグラシが鳴くように調べを弾くようだ。

十六番

左

歌番三一

原歌 しらつゆの おきしくのへを みることに あはれはあきそ かすまさりける

和歌 白露の 置きしく野辺を 見るごとに あはれは秋ぞ 数まさりける

解釈 白露を置いた野辺の風情を眺めるたびに、その素晴らしさは秋にこそあれこれと他の季節に比べ数は勝ります。

右

歌番三二

原歌 あきかせの うちふくからに はなもはも みたれてもちる のへのくさきか

和歌 秋風の 打ち吹くからに 花も葉も 乱れても散る 野辺の草木か

解釈 秋風が打ち吹くために、花も葉も乱れて散る、これが野辺の草木の定めなのでしょうか。

十七番

左 源宗于

歌番三三

原歌 あきくれは むしとともにそ なかれぬる ひともくさはも かれぬとおもへは

和歌 秋来れは 蟲とともにぞ なかれぬる 人も草葉も 枯れぬと思へば

解釈 秋の季節がやって来ると、虫とともにその定めに泣いてしまいます、人も草葉も時の移ろいに離れ、また、枯れていく定めと思うと。

右 読み人知れず

歌番三四

原歌 からにしき みたれるのへと みえつるは あきのこのはの ふるにさりける

和歌 唐錦 乱れる野辺と 見えつるは 秋の木の葉の ふるにさりける

解釈 唐錦の衣が乱れる、その言葉でありませんが、風に吹き乱れた野辺と見えたのは、秋の木の葉が紅葉して降り散った姿でした。

十八番

左

歌番三五

原歌 よもきふに つゆのおきしく あきのよは ひとりぬるみも そてそぬれける

和歌 蓬生に 露の置きしく 秋の夜は ひとり寝る身も 袖ぞ濡れける

解釈 生い乱れた蓬生に露が置いている、その秋の夜は、独りで寝る身は人を恋する思いで袖が涙で濡れてしまいました。

右 読み人知れず

歌番三六

原歌 あしひきの やまへによする しらなみは くれなゐふかく あきそみえける

和歌 あしひきの 山辺に寄する 白波は 紅深く 秋ぞ見えける

解釈 足を曳くような険しい山辺に打ち寄せる白波の先には、紅葉した山の紅が深く、秋が見えました。

十九番

左 紀貫之

歌番三七 新撰万葉集収載歌

原歌 なにしおはは しひてたのまむ をみなへし ひとのこころの あきはうくとも

和歌 名にし負はば しひて頼まむ 女郎花 人の心の あきは憂くとも

解釈 「おみな」と言う名前を持っているのだから、無理だとしても貴女に慕われるでしょうことへの信頼を寄せます、女郎花よ。貴女の気持ちの、秋と言う響きのような、私が貴女から「飽き」られることは辛くとも。

異同歌 後撰和歌集

原歌 名にし負へば しひて頼まむ 女郎花 花の心の あきは憂くとも

解釈 「おみな」と言う名前を持っているのだから、無理だとしても貴女に慕われるでしょうことへの信頼を寄せます、女郎花よ。その花の気持ちの、秋と言う響きのような、私が「飽き」られることは辛くとも。

右 読み人知れず

歌番三八

原歌 あきのよを ひとりねたらむ あまのかは ふちせたとらす いさわたりなむ

和歌 秋の夜を ひとり寝たらむ 天の川 淵瀬たどらす いざ渡りなむ

解釈 あの人は秋の夜を貴方と共寝することなく独りで寝たのだろうか、今日は七夕、天の川の淵や瀬にまごつくことなく、さあ、渡りましょう。

二十番

左

歌番三九

原歌 むらさきの ねさへいろこき くさなれや あきのことこと のへをそむらむ

和歌 むらさきの 根さへ色濃き 草なれや 秋のことごと 野辺を染むらむ

解釈 紫草は根までも色が濃い草なのでしょうか、秋のことごとの野辺を彩濃く染めています。

右

歌番四〇

原歌 あきのよに ひとをみまくの ほしけれは あまのかはらを たちもならすか

和歌 秋の夜に 人を見まくの 欲しければ 天の川原を たちもならすか

解釈 秋の夜に恋人に逢いたいと願うならば、天の河原の流れを絶ち平らにならすのでしょうか。

二一番

左

歌番四一

原歌 あきのよに たれをまつとか ひくらしの ゆふくれことに なきまさるらむ

和歌 秋の夜に 誰れを待つとか ひぐらしの 夕暮れごとに 鳴きまさるらむ

解釈 秋の夜に誰を待つのだろうか、この日一日を暮らした、ヒグラシは夕暮れが近づくごとに鳴き声が大きく勝ります。

右 紀貫之

歌番四二 後撰和歌集収載歌、ただし、「是貞親王家歌合」の詞書は無し

原歌 あきかせの ふきくるよひは きりきりす くさのねことに こゑみたれけり

和歌 秋風の 吹き来る宵は きりぎりす 草の根ごとに 声見たれけり

解釈 秋風の吹いて来る宵は、キリギリスが草の根ごとに鳴き声が鳴き乱れているよ。

次の歌番四三は歌番四四とは合わないため、個人の判断で独立とした。

歌 紀貫之

歌番四三

原歌 あきのよに かりかもなきて わたるなる わかおもふひとの ことつてやせる

和歌 秋の夜に 雁鴨鳴きて 渡るなる 我が思ふ人の 言づてやせる

解釈 秋の夜に雁なのだろうか、鳴いて空を渡って行くようだ、私が想うあの人からの言伝をしているのか。

異同歌 後撰和歌集

原歌 あきのよに かりかもなきて わたるなり わかおもふひとの ことつてやせし

和歌 秋の夜に 雁鴨鳴きて 渡るなり 我が思ふ人の 言づてやせし

解釈 秋の夜に雁なのだろうか、鳴いて空を渡って行くようだ、私が想うあの人からの言伝をしているのだろうか。

二二番

左

歌番四四

原歌 おくつゆに くちゆくのへの くさのはや あきのほたると なりわたるらむ

和歌 置く露に 朽ち行く野辺の 草の葉や 秋のほたると なり渡るらむ

解釈 葉に置く露に朽ち行く野辺の草の葉は、まるでその露が秋の蛍となって輝かせて時が過ぎゆきます。

右

歌番四五

原歌 あきかせに すむよもきふの かれゆけは こゑのことこと むしそなくなる

和歌 秋風に すむ蓬生の 枯れ行けは 声のことごと 蟲ぞ鳴くなる

解釈 秋風が吹く中に住処とする蓬生が枯れ行くと、鳴き声それぞれにいろいろな虫が鳴きます。

二三番

左 読み人知れず(ただし、友則集に載る)

歌番四六 友則集及び後撰和歌集収載歌(後撰では讀人志らず)

原歌 みることに あきにもなるか たつたひめ もみちそむとや やまはきるらむ

和歌 見るごとに 秋にもなるか 龍田姫 黄葉嫉むとや 山は着るらむ

解釈 眺めるたびに秋の景色になるのだなぁ、龍田の姫も木々を彩とりどりに紅葉に染めると言う、その山の紅葉を龍田の姫は着ることでしょう。

右

歌番四七

原歌 ひとしれぬ なみたやそらに くもりつつ あきのしくれと ふりまさるらむ

和歌 人知れぬ 涙やそらに 曇りつつ 秋の時雨と 降りまさるらむ

解釈 貴方に私の思いが気付かれないで流す涙は虚しい、その「そら」の言葉の響きではありませんが、空は曇りゆき秋の時雨と降る、その降る時雨より私の流す涙は勝るでしょうね。

二四番

左

歌番四八 古今和歌集収載歌

原歌 あきくれは やまとよむまて なくしかに われおとらめや ひとりぬるよは

和歌 秋来くれば 山響むまで 鳴く鹿に 我れおとらめや ひとり寝る夜は

解釈 秋の季節が来ると山を響ますまで大きな声で鳴く鹿に、私の淋しさに泣くその泣き声が劣るでしょうか、貴方いない床で私独りが寝る夜には。

右

歌番四九

原歌 かりのみと あはのそらなる なみたこそ あきのたもとの つゆとおくらめ

和歌 かりのみと あはのそらなる 涙こそ 秋の袂の 露と置くらめ

解釈 貴方の私への振る舞いは仮初めだけと、泡のような儚く虚しい気持ちで流す涙は、秋の時期に袂を濡らす露のようにしとどに置くでしょう。

二五番

左

歌番五〇

原歌 やまかはの たきつせしはし よとまなむ あきのもみちの いろとめてみむ

和歌 山川の たぎつ瀬しばし 淀まなむ 秋の黄葉の 色とめて見む

解釈 山を流れる激流の瀬も少しの間は淀むでしょう、流れる秋の紅葉の葉の彩りを留めて眺めたいものです。

右

歌番五一 後撰和歌集収載歌、ただし、詞書は無し

原歌 しらたまの あきのこのはに やとれると みつるはつゆの はかるなりけり

和歌 白玉の 秋の木の葉に 宿れると みつるは露の ばかるなりけり

解釈 白い美しい玉が秋の木の葉の上に宿っていると見えるのは、露が人の目を欺いていたからです。

二六番

左

歌番五二

原歌 ゆきかへり ここもかしこも かりなれや あきくることに ねをはなくらむ

和歌 行きかへり ここもかしこも 雁なれや 秋来るごとに 音をは鳴くらむ

解釈 渡りの往き還り、ここもかしこも雁だけなのだろうか、やって来る秋毎に鳴き音を上げて雁が鳴きます。

異同歌 後撰和歌集

原歌 ゆきかへり ここもかしこも たひなれや くるあきことに かりかりとなく

和歌 行きかへり ここもかしこも 旅なれや 来る秋ごとに かりかりと鳴く

解釈 渡りの往き還り、ここもかしこも旅の道中なのだろうか、やって来る秋毎に、ここの場所は「仮、仮」と、仮の宿とばかりに「カリカリ」と雁が鳴きます。

右

歌番五三

原歌 あきのよに かりとなくねを きくときは わかみのうへと おもひこそすれ

和歌 秋の夜に かりと鳴く音を 聞くときは 我が身のうへと 思ひこそすれ

解釈 秋の夜に雁が「カリ、カリ」と鳴く声を聞くときは、私は貴方にとっては「仮初」の身の女だと思ってしまいます。

二七番

左

歌番五四

原歌 いまよりは いさまつかけに たちよらむ あきのもみちは かせさそひけり

和歌 今よりは いざまつ影に たちよらむ 秋のもみぢ葉 風さそひけり

解釈 今から、さぁ、松の木陰に立ち寄りましょう、秋の紅葉した葉が風を誘っています。

右

歌番五五 後撰和歌集収載歌、ただし、詞書は無し

原歌 あきのよの つきのひかりは きよけれと ひとのこころの くまはてらさす

和歌 秋の夜の 月のひかりは 清よけれど 人の心の 隅は照らさず

解釈 秋の夜の月の光は清いのですが、でも、私があの人に想いを寄せる、その人の心の隅までは、はっきり気が付くほどには照らしません。

二八番

左

歌番五六 末句、五文字欠字

原歌 ゆふたすき かけてのみこそ こひしけれ あきとしなれは ひとххххх

和歌 夕たすき かけてのみこそ 恋ひしけれ 秋としなれば ひとххххх

解釈 辻占のために夕たすきをかける、その言葉ではありませんが、願いを掛けるからこそ、一層に恋しいのです、人肌恋しい肌寒い秋の季節になれば、貴方が恋しいのです。

右

歌番五七

原歌 いりひさす やまとそみゆる もみちはの あきのことこと てらすなりけり

和歌 入日さす 山とぞ見ゆる もみぢ葉の 秋のことごと 照らすなりけり

解釈 入り日が射す赤く染まった山かとばかりに見えます、紅葉した葉によって秋の山がことごとく光照らすように彩っています。

二九番

左 壬生忠岑

歌番五八 古今和歌集収載歌

原歌 ひさかたの つきのかつらも あきはなほ もみちすれはや てりまさるらむ

和歌 ひさかたの月の桂も秋はなほ紅葉すればや照りまさるらむ

解釈 遥か彼方の、その月に生えると言う桂の木も、秋になると紅葉するからなのか、月の光がより明るく照り勝って見えます。

右

歌番五九 後撰和歌集収載歌、ただし、詞書は無し

原歌 あきはきの えたもとををに なりゆくは しらつゆおもく おけはなりけり

和歌 秋萩の 枝もとををに なりゆくは 白露おもく 置けばなりけり

解釈 上を向いて茂っていた秋の萩の花枝も次第に撓わにしなっていくのは、白露が重く置いたからだから。

三〇番

左

歌番六〇

原歌 ひとりしも あきにはあはなくに よのなかの かなしきことを もてなやむらむ

和歌 ひとりしも 秋には遭はなくに 世の中の かなしきことを もてなやむらむ

解釈 私、たった一人だけで秋に遭う訳ではないけれど、世の中の淋しいことを身に受けて悩んでしまいます。

右

歌番六一

原歌 あきかせに なみやたつらむ あまのかは すくるまもなく つきのなかるる

和歌 秋風に 波や立つらむ 天の川 過ぐる間もなく 月の流るる

解釈 秋風に浪が立つでしょう、その天の河を渡り過ぎる間も無く、ただ、月が流れて行きます。

異同歌 新撰万葉集

原歌 あきかせに なみやたつらむ あまのかは わたるまもなく つきのなかるる

和歌 秋風に 波や立つらむ 天の川 渡る間もなく 月の流るる

解釈 秋風に浪が立つでしょう、その天の河に渡る間も無く、ただ、月が流れて行きます。

異同歌 後撰和歌集

原歌 あきかせに なみやたつらむ あまのかは わたるせもなく つきのなかるる

和歌 秋風に 波や立つらむ 天の川 渡るる瀬もなく 月の流るる

解釈 秋風に浪が立つでしょう、その天の河に渡る瀬も無く、ただ、月が流れて行きます。

三一番

左 大江千里

歌番六二 古今和歌集収載歌

原歌 つきみれは ちちにものこそ かなしけれ わかみひとつの あきにはあらねと

和歌 月見れば 千ぢにものこそ かなしけれ 我が身ひとつの 秋にはあらねと

解釈 月を見るとあれこれと淋しい思いがします、我が身独りだけの秋ではありませんが。

右

歌番六三

原歌 ゆめののち むなしきとこは あらしかし あきのもなかも こひしかりけり

和歌 夢ののち むなしき床は あらしかし 秋のもなかも 恋ひしかりけり

解釈 夢だけで貴方に逢った後の虚しい思いだけが残る床はあって欲しくはない、秋の最中、その言葉の響きではありませんが、貴方の気持ちに私への飽きがやって来た時であっても、貴方が恋しく思うのです。

三二番

左

歌番六四

原歌 もみちはの たまれるかりの なみたには あきのつきこそ かけやとしけれ

和歌 もみちはの たまれるかりの なみたには あきのつきこそ かけやとしけれ

解釈 紅葉の葉に溜まる雁の涙で紅葉が進むと言うが、その溜まれる涙の滴に月の光こそに、姿を宿している。

異同歌 後撰和歌集

原歌 もみちはに たまれるかりの なみたには つきのかけこそ うつるへらなれ

和歌 もみちはに たまれるかりの なみたには つきのかけこそ うつるへらなれ

解釈 紅葉の葉に溜まる雁の涙で紅葉が進むと言うが、その溜まれる涙の滴に月の光こそ、写っているようだ。

右

歌番六五

原歌 あきくとも みとりのかへて あらませは ちらすそあらまし もみちならねと

和歌 秋来とも 緑のかへで あらませは 散らすそあらまし もみぢならねと

解釈 秋の季節がやって来ても緑色のカエデの葉があったなら、風は散らしてしまうことはないでしょう、紅葉にはなっていないとして。

三三番

左

歌番六六

原歌 しつはたに こひはすれとも こぬひとを まつむしのねそ あきはかなしき

和歌 倭文幡に こひはすれとも 来ぬ人を まつ蟲の音ぞ 秋はかなしき

解釈 倭錦の布を請う、その言葉の響きではありませんが、恋焦がれてもやって来ない人を待つ、その言葉の響きのような、松虫の鳴き声、その鳴き声がする秋はもの悲しいです。

右

歌番六七

原歌 あきのむし なとわひしけに こゑのする たのめしかけに つゆやもりくる

和歌 秋の蟲 などわびしげに 声のする たのめしかけに 露やもりくる

解釈 秋の虫が、なぜか、寂しげに鳴く声がする、住処と頼んで潜む草陰に露が漏れて来る。

異同歌 新撰万葉集

原歌 あきのむし なにわひしらに こゑのする たのみしかけに つゆやもりゆく

和歌 秋の蟲 なにわびしらに 声のする たのみしかけに 露やもりゆく

解釈 秋の虫が、なぜか、寂しげに鳴く声がする、住処と頼んで潜む草陰に露が漏れ落ちて来る。

三四番

左

歌番六八

原歌 もみちはの なかれてゆけは やまかはの あさきせたにも あきはふかみぬ

和歌 もみぢ葉の 流れて行けば 山川の あさき瀬田にも 秋は深かみぬ

解釈 紅葉した葉が流れていくと、山を流れる川が流れ込む水嵩浅い瀬田にも流れ着き、秋は深まりました。

右

歌番六九

原歌 もみちはの なかるるあきは かはことに にしきあらふと ひとはみるらむ

和歌 もみぢ葉の 流るる秋は 川ごとに 錦洗ふと 人は見るらむ

解釈 紅葉の葉が川面を流れる秋は、その河ごとに、錦の布を洗っているのかと、人は眺めるでしょう。

異同歌 後撰和歌集

原歌 もみちはの なかるるあきは かはことに にしきあらふと ひとやみるらむ

和歌 もみぢ葉の 流るる秋は 川ごとに 錦洗ふと 人や見るらむ

解釈 紅葉の葉が川面を流れる秋は、その河ごとに、錦の布を洗っているのかと、人は眺めるでしょうか。

三五番

左

歌番七〇

原歌 ひしくれは よるもめかれし きくのはな あきすきぬれは あふへきものか

和歌 秘しくれは 夜も目離れじ 菊の花 秋すぎぬれは あふべきものか

解釈 他の人には秘密にしていると、夜になっても眺め飽きない菊の花よ、秋の季節が過ぎ行けば、このように出会うべきものでしょうか。

右 紀友則

歌番七一 古今和歌集収載歌

原歌 つゆなから をりてかささむ きくのはな おいせぬあきの ひさしかるへく

和歌 露ながら 折りてかざさむ 菊の花 老いせぬ秋の ひさしかるべく

解釈 露を置いたままに手折って頭に飾りとして挿そう、菊の花よ。その菊の花に置く露にあやかり人が老いることのないと言う、この秋の祝いがいつまでも長く続くようにと。

補注一:古今和歌集に載る是貞親王家歌合の歌 二十三首

注意事項として、古今和歌集で「是貞親王家歌合の歌(これさたのみこの家の歌合のうた)」との詞書を持つもので、是貞親王家歌合に載らない歌が十四首あります。従いまして今日に伝わる是貞親王家歌合と紀貫之時代のものとが一致しない可能性もあります。

一 (載らぬ歌)

古今歌番一八九

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 いつはとは ときはわかねと あきのよそ ものおもふことの かきりなりける

和歌 いつはとは ときはわかねと 秋の夜そ もの思ふことの かぎりなりける

解釈 どの季節とは限らず、いつでも物思いはするものだが、秋の夜ばかりは、限りなく物思いをしてしまいます。

二

古今歌番一九三 大江千里

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる 大江千里

原歌 つきみれは ちちにものこそ かなしけれ わかみひとつの あきにはあらねと

和歌 月見れば ちぢにものこそ かなしけれ 我が身ひとつの 秋にはあらねと

解釈 月を見るとあれこれと淋しい思いがします、我が身独りだけの秋ではありませんが。

三

古今歌番一九四 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる たたみね

原歌 ひさかたの つきのかつらも あきはなほ もみちすれはや てりまさるらむ

和歌 ひさかたの 月の桂も 秋はなほ もみぢすればや 照りまさるらむ

解釈 遥か彼方の、その月に生えると言う桂の木も、秋になると紅葉するからなのか、月の光がより明るく照り勝って見えます。

四 (載らぬ歌)

古今歌番一九七 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた としゆきの朝臣

原歌 あきのよの あくるもしらす なくむしは わかことものや かなしかるらむ

和歌 秋の夜の あくるもしらず 鳴く蟲は 我がことものや かなしかるらむ

解釈 秋の夜が明けて来るのも知らずに鳴く虫は、私と同じことのように物寂しく思い泣いているようだ。

五 (載らぬ歌)

古今歌番二〇七 紀友則

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた とものり

原歌 あきかせに はつかりかねそ きこゆなる たかたまつさを かけてきつらむ

和歌 秋風に はつ雁かねそ 聞こゆなる 誰がたまづさを かけて来つらむ

解釈 秋風に乗って初雁の声が聞こえて来る。北の国から、いったい誰の消息を知らせる文を身に掛けて来たのであろうか。

六

古今歌番二一四 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた たたみね

原歌 やまさとは あきこそことに わひしけれ しかのなくねに めをさましつつ

和歌 山里は 秋こそことに わびしけれ 鹿の鳴く音に 目をさましつつ

解釈 山里は秋こそ特別にもの悲しいものです、静かな夜を裂く鹿の鳴く声に目を覚ましながらしみじみと感じます。

七 (載らぬ歌)

古今歌番二一五

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 おくやまに もみちふみわけ なくしかの こゑきくときそ あきはかなしき

和歌 奥山に もみぢ踏み分け 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋はかなしき

解釈 奥山で散り降った紅葉を踏みながら妻を求めて鳴く牡鹿の声を聞くとき、その秋の時間は淋しいものです。

八 (載らぬ歌)

古今歌番二一八 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる 藤原としゆきの朝臣

原歌 あきはきの はなさきにけり たかさこの をのへのしかは いまやなくらむ

和歌 秋萩の 花咲きにけり 高砂の 小野辺の鹿は いまや鳴くらむ

解釈 また今年も秋になり萩の花が咲きました、高砂の小野の野辺の鹿は今まさに鳴いています。

九 (載らぬ歌)

古今歌番二二五 文屋朝康

詞書 是貞のみこの家の歌合によめる 文屋あさやす

原歌 あきののに おくしらつゆは たまなれや つらぬきかくる くものいとすち

和歌 秋の野に 置く白露は 玉なれや 貫きかくる 蜘蛛のいとすぢ

解釈 秋の野の草葉に置く白露は玉なのだろうか、露珠を貫き括った蜘蛛の糸筋がまるで輝く首飾りのようです。

一〇 (載らぬ歌)

古今歌番二二八 藤原敏行

詞書 是貞のみこの家の歌合のうた としゆきの朝臣

原歌 あきののに やとりはすへし をみなへし なをむつましみ たひならなくに

和歌 秋の野に 宿りはすべし 女郎花 汝を睦ましみ 旅ならなくに

解釈 秋の野原に泊まるとしよう、女郎花、お前を睦ましく思うから。でも、この宿りは旅で来た訳も無いのだけど。

一一 (載らぬ歌)

古今歌番二三九 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる としゆきの朝臣

原歌 なにひとか きてぬきかけし ふちはかま くるあきことに のへをにほはす

和歌 なに人か きてぬきかけし 藤袴 来る秋ごとに 野辺を匂はす

解釈 どのような女性が脱いでかけた藤袴なのか、毎年にやって来る秋ごとに野辺を香しい匂いを漂わせます。

一二 (載らぬ歌)

古今歌番二四九 文屋康秀

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた 文屋やすひて

原歌 ふくからに あきのくさきの しをるれは うへやまかせを あらしといふらむ

和歌 吹くからに 秋の草木の 萎るれば うべ山風を 嵐といふらむ

解釈 風が吹けば秋の草木はすぐにしおれてしまから、それで、山からの風を、その字の通りにあらし(嵐)というのでしょう。

一三 (載らぬ歌)

古今歌番二五〇 文屋康秀

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた 文屋やすひて

原歌 くさもきも いろかはれとも わたつうみの なみのはなにそ あきなかりける

和歌 草も木も 色変はれども わたつ海の 波の花にそ 秋なかりける

解釈 草も木も色は変わるけれども、大船を渡す大きな海に立つ浪の花には秋の様子はありませんでした。(反って、冬模様です。)

一四 (載らぬ歌)

古今歌番二五七 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる としゆきの朝臣

原歌 しらつゆの いろはひとつを いかにして あきのこのはを ちちにそむらむ

和歌 白露の 色はひとつを いかにして 秋の木の葉を 千ぢに染むらむ

解釈 秋に置く露の色は白一色だけなのを、どのようにして秋の木の葉をさまざまな色に染めるのでしょうか。

一五

古今歌番二五八 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる 壬生忠岑

原歌 あきのよの つゆをはつゆと おきなから かりのなみたや のへをそむらむ

和歌 秋の夜の 露をばつゆと 置きながら かりの涙や 野辺を染むらむ

解釈 秋の夜の露をほんのつゆほどに置きながら、「カリ、カリ(仮初め、仮初め)」と悲し気に鳴く雁の涙は野辺を紅葉に染めているのだろうか。

一六

歌番二六三 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる たたみね

原歌 あめふれは かさとりやまの もみちはは ゆきかふひとの そてさへそてる

和歌 雨降れば かさとり山の もみぢ葉は 行きかふ人の 袖さへぞ照る

解釈 一雨毎に雨が降れば笠取山の美しく紅葉した葉は、行き交う人の袖までを彩で輝かせます。

一七 (載らぬ歌)

古今歌番二六六

詞書 是貞のみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 あききりは けさはなたちそ さほやまの ははそのもみち よそにてもみむ

和歌 秋霧は 今朝はな立ちそ 佐保山の ははそのもみぢ よそにても見む

解釈 秋霧は今朝だけは立つな、佐保山の「ははそ」の木の紅葉の様子を遠くからでも眺めたいから。

一八

古今歌番二七〇 紀友則

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた きのとものり

原歌 つゆなから をりてかささむ きくのはな おいせぬあきの ひさしかるへく

和歌 露ながら 折りてかざさむ 菊の花 老いせぬ秋の ひさしかるべく

解釈 露を置いたままに手折って頭に飾りとして挿そう、菊の花よ。その菊の花に置く露にあやかり人が老いることのないと言う、この秋の祝いがいつまでも長く続くようにと。

一九

古今歌番二七八

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 いろかはる あきのきくをは ひととせに ふたたひにほふ はなとこそみれ

和歌 色かはる 秋の菊をば ひととせに ふたたひ匂ふ 花とこそ見れ

解釈 季節が進むと色が変わる秋の菊を、一年のうちに二度咲き匂う花であると思います。

二〇

古今歌番二九五 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた としゆきの朝臣

原歌 わかきつる かたもしられす くらふやま ききのこのはの ちるとまかふに

和歌 我がきつる 方もしられず くらぶ山 木々の木の葉の 散るとまがふに

解釈 自分が来た方角さえ分からなくなってしまうほどに、その暗いという名を持つ暗部山」その暗部山の木々の木の葉が散り乱れているので一層に暗くなります。

二一

古今歌番二九六 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた たたみね

原歌 かみなひの みむろのやまを あきゆけは にしきたちきる ここちこそすれ

和歌 神奈備の 御室の山を 秋ゆけは 錦たつきる ここちこそすれ

解釈 紅葉で彩った神が鎮座する御室の山を分け行くと、錦の布を裁ち切ったような気持ちがします。

二二

古今歌番三〇六 壬生忠岑

詞書 是貞のみこの家の歌合のうた たたみね

原歌 やまたもる あきのかりいほに おくつゆは いなおほせとりの なみたなりけり

和歌 山田守る 秋のかりいほに 置く露は 稲負鳥の 涙なりけり

解釈 実った山の田を守る、その秋の刈り取った稲穂に置く露は、その名のような稲を負わせる稲負鳥の涙なのでした。

二三

古今歌番五八二

詞書 これさだのみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 あきなれは やまとよむまて なくしかに われおとらめや ひとりぬるよは

和歌 秋なれば 山とよむまで 鳴く鹿に 我れおとらめや ひとり寝る夜は

解釈 秋の季節が来ると山を響ますまで大きな声で鳴く鹿に、私の淋しさに泣くその泣き声が劣るでしょうか、貴方いない床で私独りが寝る夜には。

補注二:『後撰和歌集』に載る「是貞親王家歌合」の詞書を持つ歌 五首

一 (載らぬ歌)

後撰歌番二一七

詞書 惟貞の親王の家の歌合に 讀人しらず

原歌 にはかにも かせのすすしく なりぬるか あきたつひとは むへもいひけり

和歌 俄にも 風の凉しく 成ぬるか 秋立つ日とは むべもいひけり

解釈 急に風が涼しくなったのか、秋立つ日とは、なるほど、よく行ったものです。

二

後撰歌番二六五 壬生忠岑

詞書 是貞のみこの家の歌合に 壬生忠岑

原歌 まつのねに かせのしらへを まかせては たつたひめこそ あきはひくらし

和歌 松の根に 風のしらべを 任せては 龍田姫こそ 秋はひぐらし

解釈 松の枝がさせる音に風の調べを任せてみると、龍田姫は、きっと、秋には調べを弾くようだ。

三 (載らぬ歌)

後撰歌番三二三

詞書 惟貞のみこの家の歌合に 讀人志らず

原歌 あきのよは つきのひかりは きよけれと ひとのこころの くまはてらさす

和歌 あきの夜の 月のひかりは 清けれど 人の心の くまは照さず

解釈 秋の海の水面に姿を映す月を、何度も寄せ立ち返して浪は洗うけれど、色も形も変りません。

四 (載らぬ歌)

後撰歌番三二四

詞書 惟貞のみこの家の歌合に 讀人志らず

原歌 あきのつき つねにかくてる ものならは やいにふるみは ましらさらまし

和歌 秋の月 常にかくてる 物ならば 闇にふる身は 交らざらまし

解釈 秋の夜の月の光は清いのですが、でも、私があの人に想いを寄せる、その人の心の隅までは、はっきり気が付くほどには照らしません。

五 (載らぬ歌、諸本によりては詞書なし)

後撰歌番三三四

詞書 是貞のみこの家の歌合の歌 讀人志らず

原歌 あきのよは ひとをしすめて つれつれと かきなすことの ねにそなきむる

和歌 秋の夜は 人を靜めて 徒然と かきなす琴の 音にぞ鳴きぬる

解釈 秋の夜は周囲の人を寝沈めて、為すことも無いままに掻き鳴らす琴の音に、ただただ、独り寂しく泣いてしまいます。

ここで是貞親王家歌合の編纂時期の推定では、この是貞親王家歌合の収載和歌が新撰万葉集に載るものと数首ほど共通点があるために、新撰万葉集の成立以前となる寛平五年(八九三)九月以前に編纂されたのではないかと推定されています。しかしながらその確証はありません。あくまで、新撰万葉集の編纂時に是貞親王家歌合に載る歌、数首ほどを選定したであろうとの推定です。ただし、寛平御時后宮歌合から選定したと思われる歌数と比べまして圧倒的に少歌数ですので、その確証はありません。偶然と云う可能性も否定できません。

さらに本来の歌合の歌集ですとその表記スタイルは左右に各一首の二首一組になると思われますが、この是貞親王家歌合はそのような形式ではありません。また、古今和歌集の標題に「これさだのみこの家の歌合せのうた」と案内する二十三首の歌がすべて是貞親王家歌合に載せられているわけでもありません。古今和歌集では「これさだのみこの家の歌合せのうた」と紹介しますから、「是貞親王の主催で複数回ほど開催された歌合での歌」と云う意味合いかもしれませんし、逆に伝本である是貞親王家歌合が本来の姿を留めていないのかもしれません。

そうした時、作品名では是貞親王家歌合とありますが、この歌合は初期の歌合本である「寛平御時菊合」や「亭子院女郎花歌合」などにみられる十二番歌合のような形式で、歌会で歌人たちが左右に分かれ、それぞれが決められたテーマに合わせて寄せた歌を競い合うようなものではなかったようです。漢語通りに、あるテーマに沿った歌を集め、合わせた歌集です。この歌合のテーマは「秋」ですが、載せられる歌は初秋の「萩花」や「七夕」から晩秋の「落葉」までを詠います。およそ、旧暦七月初頭から九月月末に渡る長い季節の移ろいがあります。なお、「亭子院女郎花歌合」では歌合の宴の前に講師に寄せて左右に合わせた歌と、歌合の宴の当日に詠まれた歌とを明確に区分しています。従いまして、歌が、いつ、詠われたのかを推定することは非常に困難です。

もう一つ、この是貞親王家歌合に載る歌はほとんどが無名歌人の歌か、身分の低い者たちのものです。推定でそのような人たちは是貞親王とは同席もできませんし、内庭の土間にも入れるかどうかも判断に困るような人たちです。穿って、その時代の秀歌を是貞親王とその御付の人たちが集め、選んだのかもしれません。そのような意味合いでの「歌合」かもしれません。

確認しますが、壬生忠岑は有名歌人ですが身分は地下人ですし、この当時、紀貫之もまだ微官です。貫之は古今和歌集を奉呈したとされる延喜五年(九〇五)の段階でも官位不詳の御書所預と云う身分ですし、同じく壬生忠岑は右衛門府生と云う無官位の雑人の身分で書生と云う職務です。話題としています是貞親王家歌合の選定の時代はそれよりさらに前の時代です。

最後に是貞親王家歌合と深く関係する古今和歌集と後撰和歌集に「是貞親王家歌合の歌」との標題を持って載せられている歌を紹介します。不思議に是貞親王家歌合に載る歌とそれらは一致しません。何かがあるのでしょうが、その何かは謎のままです。

紹介する是貞親王家歌合は、「宇多天皇が新撰万葉集を編纂するに先立って、親王に託してその元となる是貞親王家歌合の撰定を行っている」と紹介されるように親王の側近で形成する歌人たちが秀歌を集めてその優劣を比べた「撰歌合」と推定される歌合集です。後年のように歌会を開き左右に分かれて歌を合せたものではなかったと思われます。そうしたとき、新撰万葉集の成立が寛平五年(893)秋であり、是貞親王家歌合に載る歌が新撰万葉集に採用されているという関係から、この歌合集の成立はそれ以前と見なされています。おおよそ、歌合集の歌のテーマは秋であり、是貞親王の「親王」の尊称から臣籍降下から親王に復帰した寛平三年以降の秋の時期と推定されますから、寛平三年または四年の秋と考えて良いのではないでしょうか。

資料提供として、先に新撰万葉集に関係するものとして寛平御時后宮歌合を万葉集を鑑賞するときの参考資料として紹介しました。ここではさらに新撰万葉集に関係するであろうと推定されている、この是貞親王家歌合を資料として紹介します。

なお、是貞親王家歌合はインターネット上ではほとんど資料が出回っておらず、非常に資料収集に苦労するものがあります。ここでは「国際日本文化研究センター和歌データベース」(「日文研」)から引用を行い、

ここで、歌の紹介において、次のような約束を取らせて頂きます。

1. 是貞親王家歌合に載る歌と補足資料として紹介する歌集での歌が同じ場合は、作歌者名の後にその歌集名を紹介します。

2. 歌に異同がある場合は、是貞親王家歌合に載る歌の後に歌集名とその歌集に載る異同歌を紹介します。

3. 歌番号は国際日本文化研究センター和歌データベースのものに従います。

4. 比較参照として「新編国歌大観第五巻(角川書店)」(以下、「角川」)を使います。

5. 原歌は清音ひらがな表記とします。

6. 読み易さの補助として漢字交じり平仮名への「和歌」を紹介します。

最後に重要なことですが、この資料は正統な教育を受けていないものが行ったものです。特に「和歌」や「解釈」は私の自己流であり、なんらかの信頼がおけるものからの写しではありません。つまり、まともな学問ではありませんから正式な資料調査の予備的なものにしか使えません。この資料を参照や参考とされる場合、その取り扱いには十分に注意をお願い致します。

資料参照:

是貞親王家歌合 (国際日本文化研究センター)

是貞親王家歌合 (新編国歌大観 第五巻 角川書店)

是貞親王家歌合

一番

左 壬生忠岑

歌番〇一 新撰万葉集収載歌

原歌 やまたもる あきのかりほに おくつゆは いなおほせとりの なみたなりけり

和歌 山田守る 秋の刈り穂に 置く露は いなおほせ鳥の 涙なりけり

解釈 実った山の田を守る、その秋の刈り取った稲穂に置く露は、その名のような稲を負わせる稲負鳥の涙なのでした。

右

歌番〇二

原歌 たつたひめ いかなるかみに あれはかは やまをちくさに あきはそむらむ

和歌 龍田姫 いかなる神に あればかは 山を千種に 秋は染むらむ

解釈 龍田姫はいかなる神であるのだからでしょうか、その霊験により龍田の山を種々折々の彩りに秋を染めるのでしょう。

二番

左 読み人知れず (一説に壬生忠岑の作と云う)

歌番〇三

原歌 はまちとり あきとしなれは あさきりに かたまとはして なかぬひそなき

和歌 浜千鳥 秋としなれば 朝霧に 方まどはして 鳴かぬ日ぞなき

解釈 浜千鳥は、秋になると朝霧に方向を見失ってあちこちで鳴かない日はありません。

右

歌番〇四

原歌 あきくれは みやまさとこそ わひしけれ よるはほたるを ともしひにして

和歌 秋来れば み山里こそ わびしけれ 夜はほたるを ともしびにして

解釈 秋に来てみると、この山里は心淋しいものがあります、夜は微かな蛍の光をともしびにして(夜をすごしますから。)

三番

左

歌番〇五

原歌 おとはやま あきとしなれは からにしき かけたることも みゆるもみちは

和歌 おとは山 秋としなれば 唐錦 掛けたることも 見ゆるもみぢ葉

解釈 音羽山、秋の季節になれば唐錦を山に掛けたかのように思える、美しい紅葉です。

右

歌番〇六

原歌 をみなへし なにのこころに なけれとも あきはさくへき こともゆゆしく

和歌 女郎花 なにの心に なけれども 秋は咲べき こともゆゆしく

解釈 女郎花は特別に何かを思うことはありませんが、ただ、秋に必ず咲くことも、また、その美しい花と同じように大切です。

四番

左

歌番〇七

原歌 あさことに やまにたちまふ あさきりは もみちみせしと をしむなりけり

和歌 朝ごとに 山にたちまふ 朝霧は もみぢ見せじと 惜しむなりけり

解釈 毎朝に山に立ち舞う朝霧は、紅葉の様子を見せたくないと、景色を見せることを惜しんでいます。

右 読み人知れず

歌番〇八 忠岑集収載歌および後撰和歌集収載歌

原歌 あきのよは ひとをしつめて つれつれと かきなすことの ねにそたてつる

和歌 秋の夜は 人をしづめて 徒然と かきなすことの 音にぞ立てつる

解釈 秋の夜は周囲の人を寝沈めて、為すことも無いままに掻き鳴らす琴の音に、ただただ、独り寂しく泣いてしまいます。

五番

左

歌番〇九

原歌 ひさかたの あまてるつきの にこりなく きみかみよをは ともにとそおもふ

和歌 ひさかたの 天照る月の にごりなく 君が御世をば 共にとぞ思ふ

解釈 遥か彼方の天空に照り輝く月が濁りなく澄み切っているように、君の清らかで光り輝く御代を共に過ごしたいと思います。

右

歌番一〇

原歌 よひよひに あきのくさはに おくつゆの たまにぬかむと とれはきえつつ

和歌 宵々に 秋の草葉に 置く露の 玉に貫かむと 取れば消えつつ

解釈 光り輝く宵ごとに秋の草葉に置く露を、玉に貫こうと思って手に取れば消えて行ってしまいます。

六番

左

歌番一一

原歌 しくれふる あきのやまへを ゆくときは こころにもあらぬ そてそひちける

和歌 時雨降る 秋の山辺を 行くときは 心にもあらぬ 袖ぞ濡ちける

解釈 時雨が降る秋の山辺を道行く時は、思いもがけずに袖がしっぽりと濡れてしまいます。

右

歌番一二

原歌 としことに いかなるつゆの おけはかも あきのやまへの いろこかるらむ

和歌 年ごとに いかなる露の 置けばかも 秋の山辺の 色濃かるらむ

解釈 毎年毎に、どのような露が置いたからでしょうか、秋の山辺の色は濃くなるでしょう。

七番

左

歌番一三 後撰和歌集収載歌、ただし、詞書は無し

原歌 たつたかは あきはみつなく あせななむ あかぬもみちの なかるれはをし

和歌 龍田川 秋は水なく あせななむ あかぬもみぢの 流るれば惜し

解釈 龍田河、秋になると河の水は無くなり浅瀬になってほしい、水嵩があるので、見ることに飽きることが無い紅葉の葉が流れ去るのは実に残念です。

右

歌番一四

原歌 いなつまは あるかなきかに みゆれとも あきのたのみは ほにそいてける

和歌 いなづまは あるかなきかに 見ゆれども 秋の頼みは 穂にぞ出でける

解釈 稲妻は音もして光った、音はしても光ってないと見ることは出来るけど、稲妻の言われである秋の実りの期待は、その穂の実り具合に出て来ます。

注意 稲妻は神鳴りであり、稲の実りを約束する神様です。

八番

左

歌番一五

原歌 あまのはら やとかすひとの なけれはや あきくるかりの ねをはなくらむ

和歌 天の原 宿貸す人の なければや 秋来る雁の 音をばなくらむ

解釈 天の原に宿を貸す人が居ないからでしょうか、秋に飛び来る雁は「カリ、カリ(借りたい、借りたい)」とばかりに、鳴き音を上げて鳴いているのでしょう。

右

歌番一六

原歌 としことに あきくることの うれしきは かりにつけても きみやとふとそ

和歌 年ごとに 秋来ることの うれしきは 雁につけても 君や問ふとそ

解釈 毎年ことに秋がやって来ることがうれしいことには、雁の訪れに付けても、私がどうしているかと、貴方が消息を聞いて来ることにあります。

九番

左

歌番一七

原歌 ひくらしの なくあきやまを こえくれは ことそともなく ものそかなしき

和歌 ひぐらしの 鳴く秋山を 越え来れば ことそとも鳴く ものぞかなしき

解釈 ヒグラシの鳴く秋山を越えて来ましたが、なにごとも無くただ鳴いていたことが、物足りないものがあります。

右

歌番一八

原歌 あきののと なりそしにける くさむらの みるひことにも まさるつゆかな

和歌 秋の野と なりそしにける 草むらの 見る日ごとにも まさる露かな

解釈 秋の野原となってしまいました、草むらは眺める日ぎとに、より増して置く露です。

十番

左 壬生忠岑

歌番一九 古今和歌集収載歌

原歌 あめふれは かさとりやまの もみちはは ゆきかふひとの そてさへそてる

和歌 雨降れば かさとり山の もみぢ葉は 行きかふ人の 袖さへそてる

解釈 一雨毎に雨が降れば笠取山の美しく紅葉した葉は、行き交う人の袖までを彩で輝かせます。

右

歌番二〇

原歌 くりかへし わかみをわけて なみたこそ あきのしくれに おとらさりけれ

和歌 くりかへし 我が身をわけて 涙こそ 秋の時雨に おとらさりけれ

解釈 何度も何度も私の身分の違いを知って残念に思い流す涙こそは、秋の時雨に劣りませんでした。

十一番

左

歌番二一

原歌 さをしかの しからみふする あきはきは たまなすつゆそ つつみたりける

和歌 さ牡鹿の しがらみ臥する 秋萩は 玉なす露ぞ つつみたりける

解釈 立派な角を持つ牡鹿が纏わり付けて臥す秋萩は、玉の風情をした露を包み潜めています。

右 壬生忠岑

歌番二二 古今和歌集収載歌

原歌 かみなひの みむろのやまを わけゆけは にしきたちきる ここちこそすれ

和歌 神名備の 御室の山を 分け行けは 錦裁ち切る ここちこそすれ

解釈 紅葉で彩った神が鎮座する御室の山を分け行くと、錦の布を裁ち切ったような気持ちがします。

十二番

左

歌番二三

原歌 わひひとの としふるさとは あきののの むしのやとりの なるそわひしき

和歌 わび人の としふる里は 秋の野の 蟲の宿りの なるぞわびしき

解釈 世を厭う人が年を送って過ごす里が秋の野の虫の寝床となってしまったのは、心淋しいものがあります。

右 壬生忠岑

歌番二四 古今和歌集収載歌

原歌 あきのよの つゆをはつゆと おきなから かりのなみたや のへをそむらむ

和歌 秋の夜の 露をばつゆと 置きながら 雁の涙や 野辺を染むらむ

解釈 秋の夜の露をほんのつゆほどに置きながら、「カリ、カリ(仮初め、仮初め)」と悲し気に鳴く雁の涙は野辺を紅葉に染めているのだろうか。

十三番

左

歌番二五

原歌 あきのよに ひとまつことの わひしきは むしさへともに なけはなりけり

和歌 秋の夜 人待つことの わびしきは 蟲さへともに 鳴けばなりけり

解釈 秋の夜に、あの人を待つことの辛いこととは、虫さえも同情して共に泣いてしまうことです。

右

歌番二六

原歌 ちりまかふ あきのもみちを みることに そてにしくれの ふらぬひはなし

和歌 散まがふ 秋のもみぢを 見るごとに 袖に時雨の 降らぬ日はなし

解釈 散り交がう秋の紅葉を眺めるたびごとに、袖に時雨が降り懸からない日はありません。

十四番

左

歌番二七

原歌 あさきりに かたまとはして なくかりの こゑそたえせぬ あきのやまへは

和歌 朝霧に 方まとはして 鳴く雁の 声ぞ絶えせぬ 秋の山辺は

解釈 朝霧に鳴いているその方向を惑わして、鳴く雁の声が絶えることがありません、この秋の山辺では。

右 壬生忠岑

歌番二八 忠岑集および古今和歌集収載歌

原歌 やまさとは あきこそことに かなしけれ しかのなくねに めをさましつつ

和歌 山里は 秋こそことに かなしけれ 鹿の鳴く音に 目をさましつつ

解釈 山里は秋こそ特別にもの悲しいものです、静かな夜を裂く鹿の鳴く声に目を覚ましながらしみじみと感じます。

十五番

左

歌番二九

原歌 やまさとは あきこそものは かなしけれ ねさめねさめに しかはなきつつ

和歌 山里は 秋こそものは かなしけれ 寝ざめ寝ざに 鹿は鳴きつつ

解釈 山里は秋こそ物思いすることは寂しいものがあります、静かな夜を裂く声に寝覚め寝覚め、寝させないその鹿は鳴き続けます。

右

歌番三〇

原歌 ことのねを かせのしらへに まかせては たつたひめこそ あきはひくらし

和歌 ことの音を 風のしらべに まかせては 龍田姫こそ 秋はひくらし

解釈 琴がたてる音を風の奏でる曲調に任せてみると、あの龍田姫は、きっと、秋にはヒグラシが鳴くように調べを弾くようだ。

異同 後撰和歌集

原歌 まつのねに かせのしらへを まかせては たつたひめこそ あきはひくらし.

和歌 松の根に 風のしらべを まかせては 龍田姫こそ 秋はひくらし

解釈 松の枝がさせる音に風の調べを任せてみると、あの龍田姫は、きっと、秋にはヒグラシが鳴くように調べを弾くようだ。

十六番

左

歌番三一

原歌 しらつゆの おきしくのへを みることに あはれはあきそ かすまさりける

和歌 白露の 置きしく野辺を 見るごとに あはれは秋ぞ 数まさりける

解釈 白露を置いた野辺の風情を眺めるたびに、その素晴らしさは秋にこそあれこれと他の季節に比べ数は勝ります。

右

歌番三二

原歌 あきかせの うちふくからに はなもはも みたれてもちる のへのくさきか

和歌 秋風の 打ち吹くからに 花も葉も 乱れても散る 野辺の草木か

解釈 秋風が打ち吹くために、花も葉も乱れて散る、これが野辺の草木の定めなのでしょうか。

十七番

左 源宗于

歌番三三

原歌 あきくれは むしとともにそ なかれぬる ひともくさはも かれぬとおもへは

和歌 秋来れは 蟲とともにぞ なかれぬる 人も草葉も 枯れぬと思へば

解釈 秋の季節がやって来ると、虫とともにその定めに泣いてしまいます、人も草葉も時の移ろいに離れ、また、枯れていく定めと思うと。

右 読み人知れず

歌番三四

原歌 からにしき みたれるのへと みえつるは あきのこのはの ふるにさりける

和歌 唐錦 乱れる野辺と 見えつるは 秋の木の葉の ふるにさりける

解釈 唐錦の衣が乱れる、その言葉でありませんが、風に吹き乱れた野辺と見えたのは、秋の木の葉が紅葉して降り散った姿でした。

十八番

左

歌番三五

原歌 よもきふに つゆのおきしく あきのよは ひとりぬるみも そてそぬれける

和歌 蓬生に 露の置きしく 秋の夜は ひとり寝る身も 袖ぞ濡れける

解釈 生い乱れた蓬生に露が置いている、その秋の夜は、独りで寝る身は人を恋する思いで袖が涙で濡れてしまいました。

右 読み人知れず

歌番三六

原歌 あしひきの やまへによする しらなみは くれなゐふかく あきそみえける

和歌 あしひきの 山辺に寄する 白波は 紅深く 秋ぞ見えける

解釈 足を曳くような険しい山辺に打ち寄せる白波の先には、紅葉した山の紅が深く、秋が見えました。

十九番

左 紀貫之

歌番三七 新撰万葉集収載歌

原歌 なにしおはは しひてたのまむ をみなへし ひとのこころの あきはうくとも

和歌 名にし負はば しひて頼まむ 女郎花 人の心の あきは憂くとも

解釈 「おみな」と言う名前を持っているのだから、無理だとしても貴女に慕われるでしょうことへの信頼を寄せます、女郎花よ。貴女の気持ちの、秋と言う響きのような、私が貴女から「飽き」られることは辛くとも。

異同歌 後撰和歌集

原歌 名にし負へば しひて頼まむ 女郎花 花の心の あきは憂くとも

解釈 「おみな」と言う名前を持っているのだから、無理だとしても貴女に慕われるでしょうことへの信頼を寄せます、女郎花よ。その花の気持ちの、秋と言う響きのような、私が「飽き」られることは辛くとも。

右 読み人知れず

歌番三八

原歌 あきのよを ひとりねたらむ あまのかは ふちせたとらす いさわたりなむ

和歌 秋の夜を ひとり寝たらむ 天の川 淵瀬たどらす いざ渡りなむ

解釈 あの人は秋の夜を貴方と共寝することなく独りで寝たのだろうか、今日は七夕、天の川の淵や瀬にまごつくことなく、さあ、渡りましょう。

二十番

左

歌番三九

原歌 むらさきの ねさへいろこき くさなれや あきのことこと のへをそむらむ

和歌 むらさきの 根さへ色濃き 草なれや 秋のことごと 野辺を染むらむ

解釈 紫草は根までも色が濃い草なのでしょうか、秋のことごとの野辺を彩濃く染めています。

右

歌番四〇

原歌 あきのよに ひとをみまくの ほしけれは あまのかはらを たちもならすか

和歌 秋の夜に 人を見まくの 欲しければ 天の川原を たちもならすか

解釈 秋の夜に恋人に逢いたいと願うならば、天の河原の流れを絶ち平らにならすのでしょうか。

二一番

左

歌番四一

原歌 あきのよに たれをまつとか ひくらしの ゆふくれことに なきまさるらむ

和歌 秋の夜に 誰れを待つとか ひぐらしの 夕暮れごとに 鳴きまさるらむ

解釈 秋の夜に誰を待つのだろうか、この日一日を暮らした、ヒグラシは夕暮れが近づくごとに鳴き声が大きく勝ります。

右 紀貫之

歌番四二 後撰和歌集収載歌、ただし、「是貞親王家歌合」の詞書は無し

原歌 あきかせの ふきくるよひは きりきりす くさのねことに こゑみたれけり

和歌 秋風の 吹き来る宵は きりぎりす 草の根ごとに 声見たれけり

解釈 秋風の吹いて来る宵は、キリギリスが草の根ごとに鳴き声が鳴き乱れているよ。

次の歌番四三は歌番四四とは合わないため、個人の判断で独立とした。

歌 紀貫之

歌番四三

原歌 あきのよに かりかもなきて わたるなる わかおもふひとの ことつてやせる

和歌 秋の夜に 雁鴨鳴きて 渡るなる 我が思ふ人の 言づてやせる

解釈 秋の夜に雁なのだろうか、鳴いて空を渡って行くようだ、私が想うあの人からの言伝をしているのか。

異同歌 後撰和歌集

原歌 あきのよに かりかもなきて わたるなり わかおもふひとの ことつてやせし

和歌 秋の夜に 雁鴨鳴きて 渡るなり 我が思ふ人の 言づてやせし

解釈 秋の夜に雁なのだろうか、鳴いて空を渡って行くようだ、私が想うあの人からの言伝をしているのだろうか。

二二番

左

歌番四四

原歌 おくつゆに くちゆくのへの くさのはや あきのほたると なりわたるらむ

和歌 置く露に 朽ち行く野辺の 草の葉や 秋のほたると なり渡るらむ

解釈 葉に置く露に朽ち行く野辺の草の葉は、まるでその露が秋の蛍となって輝かせて時が過ぎゆきます。

右

歌番四五

原歌 あきかせに すむよもきふの かれゆけは こゑのことこと むしそなくなる

和歌 秋風に すむ蓬生の 枯れ行けは 声のことごと 蟲ぞ鳴くなる

解釈 秋風が吹く中に住処とする蓬生が枯れ行くと、鳴き声それぞれにいろいろな虫が鳴きます。

二三番

左 読み人知れず(ただし、友則集に載る)

歌番四六 友則集及び後撰和歌集収載歌(後撰では讀人志らず)

原歌 みることに あきにもなるか たつたひめ もみちそむとや やまはきるらむ

和歌 見るごとに 秋にもなるか 龍田姫 黄葉嫉むとや 山は着るらむ

解釈 眺めるたびに秋の景色になるのだなぁ、龍田の姫も木々を彩とりどりに紅葉に染めると言う、その山の紅葉を龍田の姫は着ることでしょう。

右

歌番四七

原歌 ひとしれぬ なみたやそらに くもりつつ あきのしくれと ふりまさるらむ

和歌 人知れぬ 涙やそらに 曇りつつ 秋の時雨と 降りまさるらむ

解釈 貴方に私の思いが気付かれないで流す涙は虚しい、その「そら」の言葉の響きではありませんが、空は曇りゆき秋の時雨と降る、その降る時雨より私の流す涙は勝るでしょうね。

二四番

左

歌番四八 古今和歌集収載歌

原歌 あきくれは やまとよむまて なくしかに われおとらめや ひとりぬるよは

和歌 秋来くれば 山響むまで 鳴く鹿に 我れおとらめや ひとり寝る夜は

解釈 秋の季節が来ると山を響ますまで大きな声で鳴く鹿に、私の淋しさに泣くその泣き声が劣るでしょうか、貴方いない床で私独りが寝る夜には。

右

歌番四九

原歌 かりのみと あはのそらなる なみたこそ あきのたもとの つゆとおくらめ

和歌 かりのみと あはのそらなる 涙こそ 秋の袂の 露と置くらめ

解釈 貴方の私への振る舞いは仮初めだけと、泡のような儚く虚しい気持ちで流す涙は、秋の時期に袂を濡らす露のようにしとどに置くでしょう。

二五番

左

歌番五〇

原歌 やまかはの たきつせしはし よとまなむ あきのもみちの いろとめてみむ

和歌 山川の たぎつ瀬しばし 淀まなむ 秋の黄葉の 色とめて見む

解釈 山を流れる激流の瀬も少しの間は淀むでしょう、流れる秋の紅葉の葉の彩りを留めて眺めたいものです。

右

歌番五一 後撰和歌集収載歌、ただし、詞書は無し

原歌 しらたまの あきのこのはに やとれると みつるはつゆの はかるなりけり

和歌 白玉の 秋の木の葉に 宿れると みつるは露の ばかるなりけり

解釈 白い美しい玉が秋の木の葉の上に宿っていると見えるのは、露が人の目を欺いていたからです。

二六番

左

歌番五二

原歌 ゆきかへり ここもかしこも かりなれや あきくることに ねをはなくらむ

和歌 行きかへり ここもかしこも 雁なれや 秋来るごとに 音をは鳴くらむ

解釈 渡りの往き還り、ここもかしこも雁だけなのだろうか、やって来る秋毎に鳴き音を上げて雁が鳴きます。

異同歌 後撰和歌集

原歌 ゆきかへり ここもかしこも たひなれや くるあきことに かりかりとなく

和歌 行きかへり ここもかしこも 旅なれや 来る秋ごとに かりかりと鳴く

解釈 渡りの往き還り、ここもかしこも旅の道中なのだろうか、やって来る秋毎に、ここの場所は「仮、仮」と、仮の宿とばかりに「カリカリ」と雁が鳴きます。

右

歌番五三

原歌 あきのよに かりとなくねを きくときは わかみのうへと おもひこそすれ

和歌 秋の夜に かりと鳴く音を 聞くときは 我が身のうへと 思ひこそすれ

解釈 秋の夜に雁が「カリ、カリ」と鳴く声を聞くときは、私は貴方にとっては「仮初」の身の女だと思ってしまいます。

二七番

左

歌番五四

原歌 いまよりは いさまつかけに たちよらむ あきのもみちは かせさそひけり

和歌 今よりは いざまつ影に たちよらむ 秋のもみぢ葉 風さそひけり

解釈 今から、さぁ、松の木陰に立ち寄りましょう、秋の紅葉した葉が風を誘っています。

右

歌番五五 後撰和歌集収載歌、ただし、詞書は無し

原歌 あきのよの つきのひかりは きよけれと ひとのこころの くまはてらさす

和歌 秋の夜の 月のひかりは 清よけれど 人の心の 隅は照らさず

解釈 秋の夜の月の光は清いのですが、でも、私があの人に想いを寄せる、その人の心の隅までは、はっきり気が付くほどには照らしません。

二八番

左

歌番五六 末句、五文字欠字

原歌 ゆふたすき かけてのみこそ こひしけれ あきとしなれは ひとххххх

和歌 夕たすき かけてのみこそ 恋ひしけれ 秋としなれば ひとххххх

解釈 辻占のために夕たすきをかける、その言葉ではありませんが、願いを掛けるからこそ、一層に恋しいのです、人肌恋しい肌寒い秋の季節になれば、貴方が恋しいのです。

右

歌番五七

原歌 いりひさす やまとそみゆる もみちはの あきのことこと てらすなりけり

和歌 入日さす 山とぞ見ゆる もみぢ葉の 秋のことごと 照らすなりけり

解釈 入り日が射す赤く染まった山かとばかりに見えます、紅葉した葉によって秋の山がことごとく光照らすように彩っています。

二九番

左 壬生忠岑

歌番五八 古今和歌集収載歌

原歌 ひさかたの つきのかつらも あきはなほ もみちすれはや てりまさるらむ

和歌 ひさかたの月の桂も秋はなほ紅葉すればや照りまさるらむ

解釈 遥か彼方の、その月に生えると言う桂の木も、秋になると紅葉するからなのか、月の光がより明るく照り勝って見えます。

右

歌番五九 後撰和歌集収載歌、ただし、詞書は無し

原歌 あきはきの えたもとををに なりゆくは しらつゆおもく おけはなりけり

和歌 秋萩の 枝もとををに なりゆくは 白露おもく 置けばなりけり

解釈 上を向いて茂っていた秋の萩の花枝も次第に撓わにしなっていくのは、白露が重く置いたからだから。

三〇番

左

歌番六〇

原歌 ひとりしも あきにはあはなくに よのなかの かなしきことを もてなやむらむ

和歌 ひとりしも 秋には遭はなくに 世の中の かなしきことを もてなやむらむ

解釈 私、たった一人だけで秋に遭う訳ではないけれど、世の中の淋しいことを身に受けて悩んでしまいます。

右

歌番六一

原歌 あきかせに なみやたつらむ あまのかは すくるまもなく つきのなかるる

和歌 秋風に 波や立つらむ 天の川 過ぐる間もなく 月の流るる

解釈 秋風に浪が立つでしょう、その天の河を渡り過ぎる間も無く、ただ、月が流れて行きます。

異同歌 新撰万葉集

原歌 あきかせに なみやたつらむ あまのかは わたるまもなく つきのなかるる

和歌 秋風に 波や立つらむ 天の川 渡る間もなく 月の流るる

解釈 秋風に浪が立つでしょう、その天の河に渡る間も無く、ただ、月が流れて行きます。

異同歌 後撰和歌集

原歌 あきかせに なみやたつらむ あまのかは わたるせもなく つきのなかるる

和歌 秋風に 波や立つらむ 天の川 渡るる瀬もなく 月の流るる

解釈 秋風に浪が立つでしょう、その天の河に渡る瀬も無く、ただ、月が流れて行きます。

三一番

左 大江千里

歌番六二 古今和歌集収載歌

原歌 つきみれは ちちにものこそ かなしけれ わかみひとつの あきにはあらねと

和歌 月見れば 千ぢにものこそ かなしけれ 我が身ひとつの 秋にはあらねと

解釈 月を見るとあれこれと淋しい思いがします、我が身独りだけの秋ではありませんが。

右

歌番六三

原歌 ゆめののち むなしきとこは あらしかし あきのもなかも こひしかりけり

和歌 夢ののち むなしき床は あらしかし 秋のもなかも 恋ひしかりけり

解釈 夢だけで貴方に逢った後の虚しい思いだけが残る床はあって欲しくはない、秋の最中、その言葉の響きではありませんが、貴方の気持ちに私への飽きがやって来た時であっても、貴方が恋しく思うのです。

三二番

左

歌番六四

原歌 もみちはの たまれるかりの なみたには あきのつきこそ かけやとしけれ

和歌 もみちはの たまれるかりの なみたには あきのつきこそ かけやとしけれ

解釈 紅葉の葉に溜まる雁の涙で紅葉が進むと言うが、その溜まれる涙の滴に月の光こそに、姿を宿している。

異同歌 後撰和歌集

原歌 もみちはに たまれるかりの なみたには つきのかけこそ うつるへらなれ

和歌 もみちはに たまれるかりの なみたには つきのかけこそ うつるへらなれ

解釈 紅葉の葉に溜まる雁の涙で紅葉が進むと言うが、その溜まれる涙の滴に月の光こそ、写っているようだ。

右

歌番六五

原歌 あきくとも みとりのかへて あらませは ちらすそあらまし もみちならねと

和歌 秋来とも 緑のかへで あらませは 散らすそあらまし もみぢならねと

解釈 秋の季節がやって来ても緑色のカエデの葉があったなら、風は散らしてしまうことはないでしょう、紅葉にはなっていないとして。

三三番

左

歌番六六

原歌 しつはたに こひはすれとも こぬひとを まつむしのねそ あきはかなしき

和歌 倭文幡に こひはすれとも 来ぬ人を まつ蟲の音ぞ 秋はかなしき

解釈 倭錦の布を請う、その言葉の響きではありませんが、恋焦がれてもやって来ない人を待つ、その言葉の響きのような、松虫の鳴き声、その鳴き声がする秋はもの悲しいです。

右

歌番六七

原歌 あきのむし なとわひしけに こゑのする たのめしかけに つゆやもりくる

和歌 秋の蟲 などわびしげに 声のする たのめしかけに 露やもりくる

解釈 秋の虫が、なぜか、寂しげに鳴く声がする、住処と頼んで潜む草陰に露が漏れて来る。

異同歌 新撰万葉集

原歌 あきのむし なにわひしらに こゑのする たのみしかけに つゆやもりゆく

和歌 秋の蟲 なにわびしらに 声のする たのみしかけに 露やもりゆく

解釈 秋の虫が、なぜか、寂しげに鳴く声がする、住処と頼んで潜む草陰に露が漏れ落ちて来る。

三四番

左

歌番六八

原歌 もみちはの なかれてゆけは やまかはの あさきせたにも あきはふかみぬ

和歌 もみぢ葉の 流れて行けば 山川の あさき瀬田にも 秋は深かみぬ

解釈 紅葉した葉が流れていくと、山を流れる川が流れ込む水嵩浅い瀬田にも流れ着き、秋は深まりました。

右

歌番六九

原歌 もみちはの なかるるあきは かはことに にしきあらふと ひとはみるらむ

和歌 もみぢ葉の 流るる秋は 川ごとに 錦洗ふと 人は見るらむ

解釈 紅葉の葉が川面を流れる秋は、その河ごとに、錦の布を洗っているのかと、人は眺めるでしょう。

異同歌 後撰和歌集

原歌 もみちはの なかるるあきは かはことに にしきあらふと ひとやみるらむ

和歌 もみぢ葉の 流るる秋は 川ごとに 錦洗ふと 人や見るらむ

解釈 紅葉の葉が川面を流れる秋は、その河ごとに、錦の布を洗っているのかと、人は眺めるでしょうか。

三五番

左

歌番七〇

原歌 ひしくれは よるもめかれし きくのはな あきすきぬれは あふへきものか

和歌 秘しくれは 夜も目離れじ 菊の花 秋すぎぬれは あふべきものか

解釈 他の人には秘密にしていると、夜になっても眺め飽きない菊の花よ、秋の季節が過ぎ行けば、このように出会うべきものでしょうか。

右 紀友則

歌番七一 古今和歌集収載歌

原歌 つゆなから をりてかささむ きくのはな おいせぬあきの ひさしかるへく

和歌 露ながら 折りてかざさむ 菊の花 老いせぬ秋の ひさしかるべく

解釈 露を置いたままに手折って頭に飾りとして挿そう、菊の花よ。その菊の花に置く露にあやかり人が老いることのないと言う、この秋の祝いがいつまでも長く続くようにと。

補注一:古今和歌集に載る是貞親王家歌合の歌 二十三首

注意事項として、古今和歌集で「是貞親王家歌合の歌(これさたのみこの家の歌合のうた)」との詞書を持つもので、是貞親王家歌合に載らない歌が十四首あります。従いまして今日に伝わる是貞親王家歌合と紀貫之時代のものとが一致しない可能性もあります。

一 (載らぬ歌)

古今歌番一八九

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 いつはとは ときはわかねと あきのよそ ものおもふことの かきりなりける

和歌 いつはとは ときはわかねと 秋の夜そ もの思ふことの かぎりなりける

解釈 どの季節とは限らず、いつでも物思いはするものだが、秋の夜ばかりは、限りなく物思いをしてしまいます。

二

古今歌番一九三 大江千里

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる 大江千里

原歌 つきみれは ちちにものこそ かなしけれ わかみひとつの あきにはあらねと

和歌 月見れば ちぢにものこそ かなしけれ 我が身ひとつの 秋にはあらねと

解釈 月を見るとあれこれと淋しい思いがします、我が身独りだけの秋ではありませんが。

三

古今歌番一九四 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる たたみね

原歌 ひさかたの つきのかつらも あきはなほ もみちすれはや てりまさるらむ

和歌 ひさかたの 月の桂も 秋はなほ もみぢすればや 照りまさるらむ

解釈 遥か彼方の、その月に生えると言う桂の木も、秋になると紅葉するからなのか、月の光がより明るく照り勝って見えます。

四 (載らぬ歌)

古今歌番一九七 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた としゆきの朝臣

原歌 あきのよの あくるもしらす なくむしは わかことものや かなしかるらむ

和歌 秋の夜の あくるもしらず 鳴く蟲は 我がことものや かなしかるらむ

解釈 秋の夜が明けて来るのも知らずに鳴く虫は、私と同じことのように物寂しく思い泣いているようだ。

五 (載らぬ歌)

古今歌番二〇七 紀友則

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた とものり

原歌 あきかせに はつかりかねそ きこゆなる たかたまつさを かけてきつらむ

和歌 秋風に はつ雁かねそ 聞こゆなる 誰がたまづさを かけて来つらむ

解釈 秋風に乗って初雁の声が聞こえて来る。北の国から、いったい誰の消息を知らせる文を身に掛けて来たのであろうか。

六

古今歌番二一四 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた たたみね

原歌 やまさとは あきこそことに わひしけれ しかのなくねに めをさましつつ

和歌 山里は 秋こそことに わびしけれ 鹿の鳴く音に 目をさましつつ

解釈 山里は秋こそ特別にもの悲しいものです、静かな夜を裂く鹿の鳴く声に目を覚ましながらしみじみと感じます。

七 (載らぬ歌)

古今歌番二一五

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 おくやまに もみちふみわけ なくしかの こゑきくときそ あきはかなしき

和歌 奥山に もみぢ踏み分け 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋はかなしき

解釈 奥山で散り降った紅葉を踏みながら妻を求めて鳴く牡鹿の声を聞くとき、その秋の時間は淋しいものです。

八 (載らぬ歌)

古今歌番二一八 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる 藤原としゆきの朝臣

原歌 あきはきの はなさきにけり たかさこの をのへのしかは いまやなくらむ

和歌 秋萩の 花咲きにけり 高砂の 小野辺の鹿は いまや鳴くらむ

解釈 また今年も秋になり萩の花が咲きました、高砂の小野の野辺の鹿は今まさに鳴いています。

九 (載らぬ歌)

古今歌番二二五 文屋朝康

詞書 是貞のみこの家の歌合によめる 文屋あさやす

原歌 あきののに おくしらつゆは たまなれや つらぬきかくる くものいとすち

和歌 秋の野に 置く白露は 玉なれや 貫きかくる 蜘蛛のいとすぢ

解釈 秋の野の草葉に置く白露は玉なのだろうか、露珠を貫き括った蜘蛛の糸筋がまるで輝く首飾りのようです。

一〇 (載らぬ歌)

古今歌番二二八 藤原敏行

詞書 是貞のみこの家の歌合のうた としゆきの朝臣

原歌 あきののに やとりはすへし をみなへし なをむつましみ たひならなくに

和歌 秋の野に 宿りはすべし 女郎花 汝を睦ましみ 旅ならなくに

解釈 秋の野原に泊まるとしよう、女郎花、お前を睦ましく思うから。でも、この宿りは旅で来た訳も無いのだけど。

一一 (載らぬ歌)

古今歌番二三九 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる としゆきの朝臣

原歌 なにひとか きてぬきかけし ふちはかま くるあきことに のへをにほはす

和歌 なに人か きてぬきかけし 藤袴 来る秋ごとに 野辺を匂はす

解釈 どのような女性が脱いでかけた藤袴なのか、毎年にやって来る秋ごとに野辺を香しい匂いを漂わせます。

一二 (載らぬ歌)

古今歌番二四九 文屋康秀

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた 文屋やすひて

原歌 ふくからに あきのくさきの しをるれは うへやまかせを あらしといふらむ

和歌 吹くからに 秋の草木の 萎るれば うべ山風を 嵐といふらむ

解釈 風が吹けば秋の草木はすぐにしおれてしまから、それで、山からの風を、その字の通りにあらし(嵐)というのでしょう。

一三 (載らぬ歌)

古今歌番二五〇 文屋康秀

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた 文屋やすひて

原歌 くさもきも いろかはれとも わたつうみの なみのはなにそ あきなかりける

和歌 草も木も 色変はれども わたつ海の 波の花にそ 秋なかりける

解釈 草も木も色は変わるけれども、大船を渡す大きな海に立つ浪の花には秋の様子はありませんでした。(反って、冬模様です。)

一四 (載らぬ歌)

古今歌番二五七 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる としゆきの朝臣

原歌 しらつゆの いろはひとつを いかにして あきのこのはを ちちにそむらむ

和歌 白露の 色はひとつを いかにして 秋の木の葉を 千ぢに染むらむ

解釈 秋に置く露の色は白一色だけなのを、どのようにして秋の木の葉をさまざまな色に染めるのでしょうか。

一五

古今歌番二五八 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる 壬生忠岑

原歌 あきのよの つゆをはつゆと おきなから かりのなみたや のへをそむらむ

和歌 秋の夜の 露をばつゆと 置きながら かりの涙や 野辺を染むらむ

解釈 秋の夜の露をほんのつゆほどに置きながら、「カリ、カリ(仮初め、仮初め)」と悲し気に鳴く雁の涙は野辺を紅葉に染めているのだろうか。

一六

歌番二六三 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合によめる たたみね

原歌 あめふれは かさとりやまの もみちはは ゆきかふひとの そてさへそてる

和歌 雨降れば かさとり山の もみぢ葉は 行きかふ人の 袖さへぞ照る

解釈 一雨毎に雨が降れば笠取山の美しく紅葉した葉は、行き交う人の袖までを彩で輝かせます。

一七 (載らぬ歌)

古今歌番二六六

詞書 是貞のみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 あききりは けさはなたちそ さほやまの ははそのもみち よそにてもみむ

和歌 秋霧は 今朝はな立ちそ 佐保山の ははそのもみぢ よそにても見む

解釈 秋霧は今朝だけは立つな、佐保山の「ははそ」の木の紅葉の様子を遠くからでも眺めたいから。

一八

古今歌番二七〇 紀友則

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた きのとものり

原歌 つゆなから をりてかささむ きくのはな おいせぬあきの ひさしかるへく

和歌 露ながら 折りてかざさむ 菊の花 老いせぬ秋の ひさしかるべく

解釈 露を置いたままに手折って頭に飾りとして挿そう、菊の花よ。その菊の花に置く露にあやかり人が老いることのないと言う、この秋の祝いがいつまでも長く続くようにと。

一九

古今歌番二七八

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 いろかはる あきのきくをは ひととせに ふたたひにほふ はなとこそみれ

和歌 色かはる 秋の菊をば ひととせに ふたたひ匂ふ 花とこそ見れ

解釈 季節が進むと色が変わる秋の菊を、一年のうちに二度咲き匂う花であると思います。

二〇

古今歌番二九五 藤原敏行

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた としゆきの朝臣

原歌 わかきつる かたもしられす くらふやま ききのこのはの ちるとまかふに

和歌 我がきつる 方もしられず くらぶ山 木々の木の葉の 散るとまがふに

解釈 自分が来た方角さえ分からなくなってしまうほどに、その暗いという名を持つ暗部山」その暗部山の木々の木の葉が散り乱れているので一層に暗くなります。

二一

古今歌番二九六 壬生忠岑

詞書 これさたのみこの家の歌合のうた たたみね

原歌 かみなひの みむろのやまを あきゆけは にしきたちきる ここちこそすれ

和歌 神奈備の 御室の山を 秋ゆけは 錦たつきる ここちこそすれ

解釈 紅葉で彩った神が鎮座する御室の山を分け行くと、錦の布を裁ち切ったような気持ちがします。

二二

古今歌番三〇六 壬生忠岑

詞書 是貞のみこの家の歌合のうた たたみね

原歌 やまたもる あきのかりいほに おくつゆは いなおほせとりの なみたなりけり

和歌 山田守る 秋のかりいほに 置く露は 稲負鳥の 涙なりけり

解釈 実った山の田を守る、その秋の刈り取った稲穂に置く露は、その名のような稲を負わせる稲負鳥の涙なのでした。

二三

古今歌番五八二

詞書 これさだのみこの家の歌合のうた よみ人しらす

原歌 あきなれは やまとよむまて なくしかに われおとらめや ひとりぬるよは

和歌 秋なれば 山とよむまで 鳴く鹿に 我れおとらめや ひとり寝る夜は

解釈 秋の季節が来ると山を響ますまで大きな声で鳴く鹿に、私の淋しさに泣くその泣き声が劣るでしょうか、貴方いない床で私独りが寝る夜には。

補注二:『後撰和歌集』に載る「是貞親王家歌合」の詞書を持つ歌 五首

一 (載らぬ歌)

後撰歌番二一七

詞書 惟貞の親王の家の歌合に 讀人しらず

原歌 にはかにも かせのすすしく なりぬるか あきたつひとは むへもいひけり

和歌 俄にも 風の凉しく 成ぬるか 秋立つ日とは むべもいひけり

解釈 急に風が涼しくなったのか、秋立つ日とは、なるほど、よく行ったものです。

二

後撰歌番二六五 壬生忠岑

詞書 是貞のみこの家の歌合に 壬生忠岑

原歌 まつのねに かせのしらへを まかせては たつたひめこそ あきはひくらし

和歌 松の根に 風のしらべを 任せては 龍田姫こそ 秋はひぐらし

解釈 松の枝がさせる音に風の調べを任せてみると、龍田姫は、きっと、秋には調べを弾くようだ。

三 (載らぬ歌)

後撰歌番三二三

詞書 惟貞のみこの家の歌合に 讀人志らず

原歌 あきのよは つきのひかりは きよけれと ひとのこころの くまはてらさす

和歌 あきの夜の 月のひかりは 清けれど 人の心の くまは照さず

解釈 秋の海の水面に姿を映す月を、何度も寄せ立ち返して浪は洗うけれど、色も形も変りません。

四 (載らぬ歌)

後撰歌番三二四

詞書 惟貞のみこの家の歌合に 讀人志らず

原歌 あきのつき つねにかくてる ものならは やいにふるみは ましらさらまし

和歌 秋の月 常にかくてる 物ならば 闇にふる身は 交らざらまし

解釈 秋の夜の月の光は清いのですが、でも、私があの人に想いを寄せる、その人の心の隅までは、はっきり気が付くほどには照らしません。

五 (載らぬ歌、諸本によりては詞書なし)

後撰歌番三三四

詞書 是貞のみこの家の歌合の歌 讀人志らず

原歌 あきのよは ひとをしすめて つれつれと かきなすことの ねにそなきむる

和歌 秋の夜は 人を靜めて 徒然と かきなす琴の 音にぞ鳴きぬる

解釈 秋の夜は周囲の人を寝沈めて、為すことも無いままに掻き鳴らす琴の音に、ただただ、独り寂しく泣いてしまいます。

ここで是貞親王家歌合の編纂時期の推定では、この是貞親王家歌合の収載和歌が新撰万葉集に載るものと数首ほど共通点があるために、新撰万葉集の成立以前となる寛平五年(八九三)九月以前に編纂されたのではないかと推定されています。しかしながらその確証はありません。あくまで、新撰万葉集の編纂時に是貞親王家歌合に載る歌、数首ほどを選定したであろうとの推定です。ただし、寛平御時后宮歌合から選定したと思われる歌数と比べまして圧倒的に少歌数ですので、その確証はありません。偶然と云う可能性も否定できません。

さらに本来の歌合の歌集ですとその表記スタイルは左右に各一首の二首一組になると思われますが、この是貞親王家歌合はそのような形式ではありません。また、古今和歌集の標題に「これさだのみこの家の歌合せのうた」と案内する二十三首の歌がすべて是貞親王家歌合に載せられているわけでもありません。古今和歌集では「これさだのみこの家の歌合せのうた」と紹介しますから、「是貞親王の主催で複数回ほど開催された歌合での歌」と云う意味合いかもしれませんし、逆に伝本である是貞親王家歌合が本来の姿を留めていないのかもしれません。

そうした時、作品名では是貞親王家歌合とありますが、この歌合は初期の歌合本である「寛平御時菊合」や「亭子院女郎花歌合」などにみられる十二番歌合のような形式で、歌会で歌人たちが左右に分かれ、それぞれが決められたテーマに合わせて寄せた歌を競い合うようなものではなかったようです。漢語通りに、あるテーマに沿った歌を集め、合わせた歌集です。この歌合のテーマは「秋」ですが、載せられる歌は初秋の「萩花」や「七夕」から晩秋の「落葉」までを詠います。およそ、旧暦七月初頭から九月月末に渡る長い季節の移ろいがあります。なお、「亭子院女郎花歌合」では歌合の宴の前に講師に寄せて左右に合わせた歌と、歌合の宴の当日に詠まれた歌とを明確に区分しています。従いまして、歌が、いつ、詠われたのかを推定することは非常に困難です。

もう一つ、この是貞親王家歌合に載る歌はほとんどが無名歌人の歌か、身分の低い者たちのものです。推定でそのような人たちは是貞親王とは同席もできませんし、内庭の土間にも入れるかどうかも判断に困るような人たちです。穿って、その時代の秀歌を是貞親王とその御付の人たちが集め、選んだのかもしれません。そのような意味合いでの「歌合」かもしれません。

確認しますが、壬生忠岑は有名歌人ですが身分は地下人ですし、この当時、紀貫之もまだ微官です。貫之は古今和歌集を奉呈したとされる延喜五年(九〇五)の段階でも官位不詳の御書所預と云う身分ですし、同じく壬生忠岑は右衛門府生と云う無官位の雑人の身分で書生と云う職務です。話題としています是貞親王家歌合の選定の時代はそれよりさらに前の時代です。

最後に是貞親王家歌合と深く関係する古今和歌集と後撰和歌集に「是貞親王家歌合の歌」との標題を持って載せられている歌を紹介します。不思議に是貞親王家歌合に載る歌とそれらは一致しません。何かがあるのでしょうが、その何かは謎のままです。

まことに、すみませんでした。