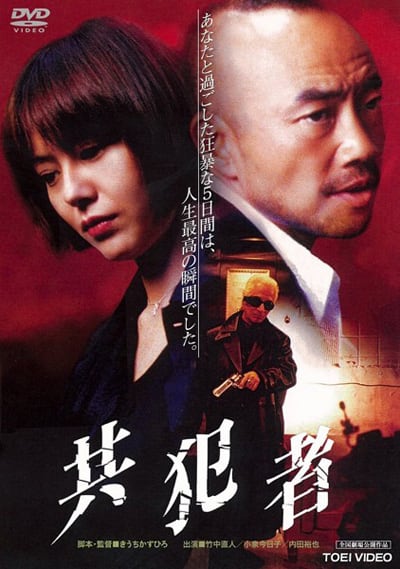

きうちかずひろ監督「共犯者」を見る。

Vシネマなどオリジナルビデオ全盛の90年代。

そこから台頭した監督は、

望月六郎や三池崇史、黒沢清だけでなく、

きうちかずひろがいたことを忘れてはいけないと思う。

Vシネの竹中直人主演「カルロス」(1991)

で、一躍名を上げたあと、

続編である本作(1999)では小泉今日子をヒロインに、

そして内田裕也を敵役に迎え、惚れ惚れするような

バイオレンス映画をものにしている。

竹中直人扮する

日系二世のブラジル人ヤクザのカルロス。

この男の行動原理は金でも女でもなく、

とにかく戦い、殺し合うことである。

そのために敢えて巨大暴力団にケンカを売り、

自分を窮地に追い込み、殺戮の場に身を投じるのだ。そんな人物像。

内田裕也演じる殺し屋も

カルロスとまったく同類で、人を殺すことだけが

自分の存在理由であるかのような男である。

そんな二人がただ殺し合うクライマックス。

廃墟の暗闇で蠢く竹中直人と内田裕也を追いかける

仙元誠三のカメラワークがなんといっても素晴らしい。

その仙元のカメラだが、

小泉今日子を捉えるときだけ、

暗闇のなか、そっと光を当て、

彼女の美しさを際立たせるのだ。

照明の渡辺三雄との絶妙なアンサンブルというか、

東映セントラルフィルムの職人技を堪能する。

内田裕也に存在感がありすぎて

割を食った感のある小泉今日子だが、

映画の作り手たちは、ちゃんと彼女に華を持たせるのを忘れない。

この頃のキョンキョンがいちばんキレイだったのでは、

と思ったりする1999 年作(今もキレイです)。