一昨日と昨日,島根県大田市で指された第73期王将戦七番勝負第三局。

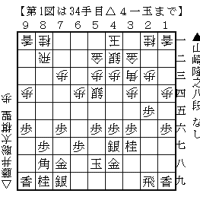

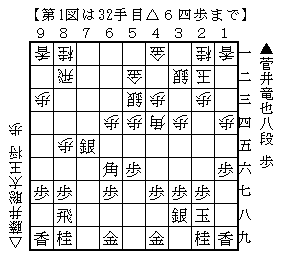

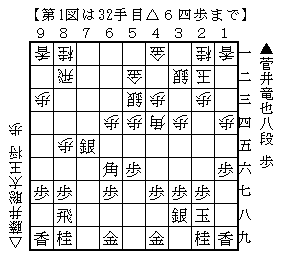

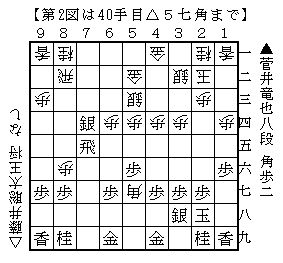

菅井竜也八段の先手で角道オープン向飛車。角交換になった手順で後手の藤井聡太王将が左美濃に構える将棋になりました。

第1図から先手は☗4四角☖同歩☗7八飛と動いていきました。

これに対して☖7四歩と打ったのがうまい切り返し。仕方がない☗同銀に☖8六歩で8筋の突破を目指し,歩成が飛車に当たらないように先に逃げておく☗7五飛にはすぐにと金を作るのではなく☖5七角。

これでと金を作るだけでなく飛車の押さえ込みも実現しそうな後手が優位に立っています。第1図で先手から動いていくのは無理で,とりあえず☗5八金左は指しておかなければいけなかったことになるでしょう。

藤井王将が3連勝。第四局は来月7日と8日に指される予定です。

『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』の第一部が,『哲学原理Principia philosophiae』の第一部にそのまま対応していないことは,その内容からも明らかです。

基本的に『デカルトの哲学原理』は,デカルトRené Descartesが分析的に示した事柄を,綜合的に示し直すことを目的にしています。簡単にいえばデカルトが普通の文章で著した事柄を,公理系として規定することを目指しています。ですから『デカルトの哲学原理』は基本的に『エチカ』と同様に,公理系に則して描かれているのです。これは公理系にした方が分かりやすいからだという考えをたぶんスピノザがもっていて,マイエルLodewijk Meyerもまたそれに同意していたからです。第二部はまさにそうなっていますし,第三部もそのようになっています。ただ第一部は公理系に入る前に,かなり長い緒論というのが付せられています。これはそういうものが必要であったとスピノザが考えたからなのであって,それはつまり,『哲学原理』の第一部をそのまま公理系に直すだけでは不十分であるとスピノザが考えていたということだと解することができます。そしてこの緒論は,たとえば『方法序説Discours de la méthode』で語られているようなことも分かりやすい形で示されています。

デカルトは綜合的方法よりも分析的方法が優れていると考えていました。つまりスピノザやマイエルとは逆の考えをもっていたのです。だからデカルトは綜合的方法をまったく採用しなかったのかといえばそういうわけではなく,『省察Meditationes de prima philosophia』では綜合的方法を用いています。そこでスピノザは『省察』でデカルトが示した公理Axiomaを,順序などは変えているのですが『デカルトの哲学原理』の第一部では使用しています。このことは『デカルトの哲学原理』そのものの中で触れられていることです。ですからこういう点に注意さえすれば,この部分は『哲学原理』の第一部にそのまま対応しているわけではないということは理解できるでしょう。

同じことはマイエルによる序文からも理解できます。そこでマイエルは,第一部というのは重点的な意味で伏せられた名称にすぎないといっています。そこに抽出されているのは,デカルトが論じている形而上学上の重要ないくつかの問題であり,かつそれだけなのです。

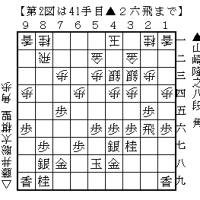

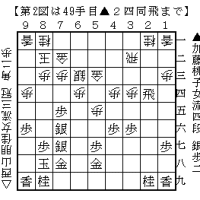

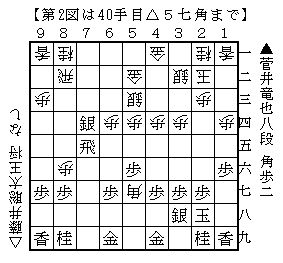

菅井竜也八段の先手で角道オープン向飛車。角交換になった手順で後手の藤井聡太王将が左美濃に構える将棋になりました。

第1図から先手は☗4四角☖同歩☗7八飛と動いていきました。

これに対して☖7四歩と打ったのがうまい切り返し。仕方がない☗同銀に☖8六歩で8筋の突破を目指し,歩成が飛車に当たらないように先に逃げておく☗7五飛にはすぐにと金を作るのではなく☖5七角。

これでと金を作るだけでなく飛車の押さえ込みも実現しそうな後手が優位に立っています。第1図で先手から動いていくのは無理で,とりあえず☗5八金左は指しておかなければいけなかったことになるでしょう。

藤井王将が3連勝。第四局は来月7日と8日に指される予定です。

『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』の第一部が,『哲学原理Principia philosophiae』の第一部にそのまま対応していないことは,その内容からも明らかです。

基本的に『デカルトの哲学原理』は,デカルトRené Descartesが分析的に示した事柄を,綜合的に示し直すことを目的にしています。簡単にいえばデカルトが普通の文章で著した事柄を,公理系として規定することを目指しています。ですから『デカルトの哲学原理』は基本的に『エチカ』と同様に,公理系に則して描かれているのです。これは公理系にした方が分かりやすいからだという考えをたぶんスピノザがもっていて,マイエルLodewijk Meyerもまたそれに同意していたからです。第二部はまさにそうなっていますし,第三部もそのようになっています。ただ第一部は公理系に入る前に,かなり長い緒論というのが付せられています。これはそういうものが必要であったとスピノザが考えたからなのであって,それはつまり,『哲学原理』の第一部をそのまま公理系に直すだけでは不十分であるとスピノザが考えていたということだと解することができます。そしてこの緒論は,たとえば『方法序説Discours de la méthode』で語られているようなことも分かりやすい形で示されています。

デカルトは綜合的方法よりも分析的方法が優れていると考えていました。つまりスピノザやマイエルとは逆の考えをもっていたのです。だからデカルトは綜合的方法をまったく採用しなかったのかといえばそういうわけではなく,『省察Meditationes de prima philosophia』では綜合的方法を用いています。そこでスピノザは『省察』でデカルトが示した公理Axiomaを,順序などは変えているのですが『デカルトの哲学原理』の第一部では使用しています。このことは『デカルトの哲学原理』そのものの中で触れられていることです。ですからこういう点に注意さえすれば,この部分は『哲学原理』の第一部にそのまま対応しているわけではないということは理解できるでしょう。

同じことはマイエルによる序文からも理解できます。そこでマイエルは,第一部というのは重点的な意味で伏せられた名称にすぎないといっています。そこに抽出されているのは,デカルトが論じている形而上学上の重要ないくつかの問題であり,かつそれだけなのです。