ここまで奈良市内とはちょっと驚き、奈良市の最南端宇陀市との境界辺り、国道396号線がそろそろ香酔峠の登り坂に差し掛かるろうとする西側一帯に広がる棚田です。

大合併に拠り奈良市に吸収されたが、つい5年ほど前にはまだ山添群都祁村、独自の文化を育んだ古代国家「闘鶏国」(つげこく)を築き、以後大化の改新によって「都祁郷」となり、中世には伊勢や伊賀などに通じる交通の要所として栄えた土地柄、今でも大和高原地域の中心部をなしている。

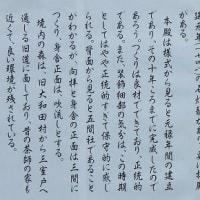

またこの吐山は野生鈴蘭の南限の群生地として知られ,その群生地の前にも棚田が広がり豊かな里山の景観を醸しだしている。

一方、貝ヶ平山、香酔岳山麓より流れ出す笠間川源流部の谷間深くにも棚田が形成され、隠れ里の感が有る。

谷の奥には大凡10軒弱の民家があり、ここでも大和棟の民家がえも言われぬ点景として懐かしい景観をかもしだしている。

奈良では、一谷毎に棚田が広がる感がある。

撮影2010.8.15-2009.9.26