大阪交野から生駒谷へと通じる道筋、大阪、奈良の県府境に最接近した新磐船トンネル脇から続く旧道の渓谷沿いに鎮座している。

「天の磐船」(あめのいわふね)とよばれる渓谷を跨ぐように横たわる高さ約12m・長さ約12mの舟形巨岩を御神体としている。

本殿はなく、巨岩の前に小さな拝殿があり、 饒速日命(にぎはやひのみこと)が天の磐船に乗って河内国河上の哮ヶ峯(たけるがみね)に降臨されたとの伝承があり、磐船神社神体の大岩がそれに当たるとされています。

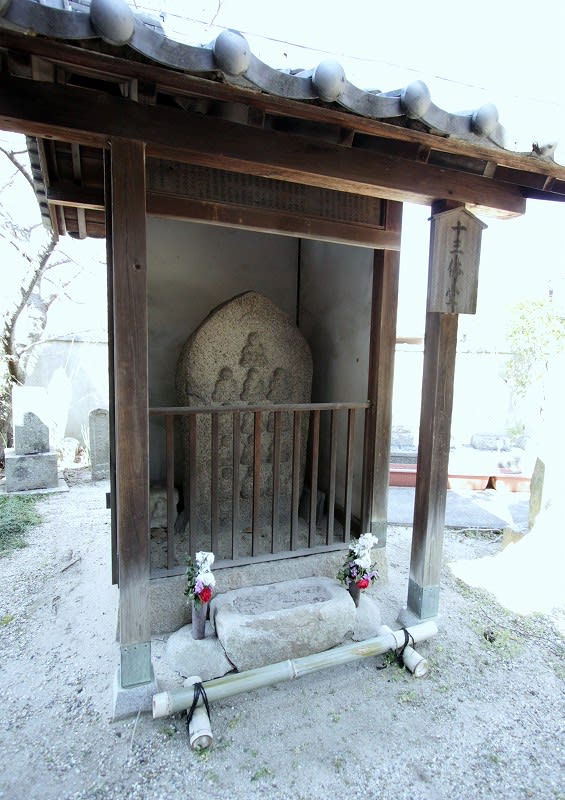

中世以降は、山岳信仰や住吉信仰の影響を受け、現在も境内には神仏習合の影響が色濃く残されていて境内にそれを示すかの様な磨崖石仏が残されています。

道路に接した石鳥居から境内に入ると其処此処に大岩が並び立ち、建物はなどは拝殿以外(近代建築は別にして)何も無く古代原始信仰髣髴とさせる。

大岩を背にして建つ拝殿入り口辺りの大岩の中央には垂直に深い彫り刻みを造り、下部を供台状にして背面には火炎後背を持つ不動明王立像が半肉彫りで刻まれている。

岩が大きくこじんまり見えるが像高約1.2m、頭上には注連縄がかけられ神聖視されているよう・・・・。

黒く煤ボケているように見えるのはこの前で密教修行が行われ続けた結果なのだろうか??

正面から見ると実に堂々とした不動明王・・・・像の左右に銘が在り「交野郡住吉大明神関白大蔵坊」「天文拾四年(1545)乙巳十二月吉日法印清忍」背面には「加藤肥後守」と刻まれている。

因みに「加藤肥後守」とは「加藤清正」のことで、この石仏が造られた時にはまだこの世に生を受けておらず、大阪城築城の石垣石材に持ち出そうとした折に刻まれたものだとか・・・・。

ご神体の舟形石にも同様の彫り刻みが有ると言い、神体石から血が滴り落ち、持ち出しを断念したとまことしやかに伝えられている。

一方御神体の右斜め後方、天の川が作り出す岩船渓谷を挟んだ対岸の高さ幅共に15mも有ろうかと言う大岩には四体の磨崖仏。

磐船神社は天磐船(あまのいわふね)伝承から「海の神」底筒男命(そこつつおのみこと)、中筒命(なかつつおのみこと)、表筒命(うわつつおのみこと)、息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)の四神を祭祀する住吉大社と結びつき住吉明神の名で呼ばれた。

磨崖石仏は巨岩に穿たれた幅2.2m、高さ約1mの深い堀窪みの中に住吉四神の本地仏をそれぞれ半肉彫りで刻み出している。

向かって右から定型地蔵菩薩、定印阿弥陀如来(一説には大日如来)、十一面観音、弥勒菩薩(一説には勢至菩薩)が横一列に並び、各々が蓮華座に座す坐像。

二重円後背は線彫りで顕すが像容葉には充実感が有り鎌倉末期から南北朝期の像立だと考えられています。

神仏習合が色濃く残る磨崖石仏として特記出来る。

それにしても望遠で対岸からの撮影、それもワンポイントからしか臨めないのが気にかかるが致し方ない・・・・、おまけに石仏の真上に刻まれたアーチ状の切り込みが妙に気に掛かるが??・・・・。

撮影2006.9.2/2011.3.20