日々の暮らしを楽しくしていくために、どういう風にしていけばいいんだろう?特に住宅を設計する立場の人間として、よくこんなことを考えています。

たとえば昼食。簡単に何かを作って食べ、お茶を飲んで一服。ごく短時間であっても、居心地の良い場所でそんなぼけ~っとした時間を持てるのは、幸せなことなんだろうと思います。今ここで感じている居心地の良さは、一体なにによってつくられているのでしょう。

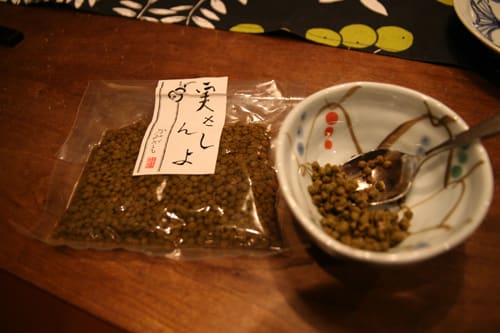

目の前にあるもの。食べ終わった後のお皿。おはし。フライパン。ダイニングテーブル。この中のひとつでも、僕がデザインしたものはあっただろうか?いや、ない。目の前にある光景で僕がデザインしたものは、これらの食器や家具に降りかかる自然光の雰囲気、ただそれだけかもしれません。でもその光があることで、たんなる事物が美しく見える。たんなる日々の暮らしがちょっと居心地の良いものになる。かたちあるものだけでなく、それらを美しく浮かび上がらせる自然光の雰囲気をきちんとデザインすることが、建築家の大切な仕事なんだと常々考えています。

物事を写真に撮るというのは、どうしても形とか色とかが中心になってしまうけど、柔らかい光と居心地の良さだけを写真に撮ることができたら、空間の伝え方も変わるんだろうなあ、きっと。