設計した住宅ができあがると、いつも自分で写真を撮りに行きます。そのときにいつも連れていく「相棒」のような存在があります。

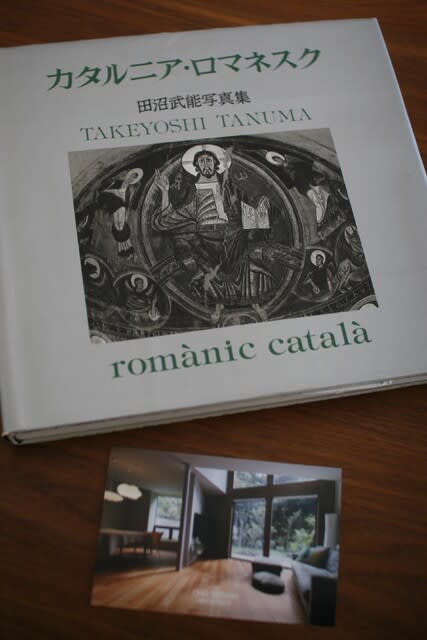

それがこの額縁の写真。

グルジアの画家ニコ・ピロスマニが暮らした家にある、テーブルと椅子の写真。

暗い画面のなかに、使い古されたテーブルと椅子が、鈍い光を放っています。

その姿は写真構図のなかでトリミングされ、全体像はわかりません。

そこにあるのは、画家の痕跡、のみ。

この写真を撮ったのは、写真家でもあり額装家でもあるMさん。

グルジアに行って写真を撮ったんですよ、そんなふうに案内をいただきニコンプラザに個展を見に行ったときのこと。

展示されていたこの写真にすぅっと引き寄せられた感覚を、今でも覚えています。

そのときはまだ、この被写体がピロスマニに由来するものとは知らずに、でもとてもこの写真が気になり購入したのでした。

姿かたちがあるものは、デザインがいいわるいとか言われることもあるけれども、デザインのよしあしで計れない存在感、というものがあると思います。

目の前にあるモノの姿形にいったん目がとまるにしても、そのさらに奥にイメージが続いてゆく。いろいろなことを内側に秘めて佇む、静かな存在感。

ピロスマニの家具を撮ったこの写真は、そんなことをあらためて思い返させてくれます。

できあがったばかりの新しい家のなかに、この額縁の写真があるのを感じながらカメラのファインダーを覗いていると、いつかこの家が古くなり、暮らしの痕跡を美しく醸し出すようになる時のことがイメージされて、心が満たされます。

でも、ただ漠然と古くなるだけでは、そのような雰囲気は表れません。

空間のなかの光と陰影によって、モノの存在感が引き立てられたときにはじめて、そのような雰囲気が表れると思うのです。