いまだ戸惑うシステム設定

MacBook Pro 2018を利用していたところを新しいマシンに入れ替えたのですけど、入れ替える際、MacBook Proをターゲットディスクモードで起動してThunderboltケーブルで繋いで環境移行を行いました。その結果、基本的な環境設定がほぼ旧環境が持ち越されたのですけど、メニューバーにサウンドの設定が表示されていないとか、マシン名が旧マシンのものが引き継がれるという問題が起こりまして、何が問題かというと、それの設定をする場所がVencura前と違ってて、どこ?ってなりました。

マシン名については、システム設定→一般→情報にある コンピュータ名 は自分で設定可能であり、そこで設定することになります。ここで設定した名前が他のマシンから見えてくる模様。

メニューバーにサウンドやディスプレイの設定のためのアイコンを表示するのは コントロールセンター から行うということでした。

ということでVentura、今更ながらに戸惑っているところがあったりしますな。そういえばステージマネージャーを試したことすらない。

余談ながら、入れ替えたマシンはM2 ProのMac miniです。Blenderのサンプルシーンでレンダリングしてみたところ、Metalをアクティブにしている状態でMac mini 2023(M2 Pro 12Core CPU/19Core GPU)で2m05sだった処理は、Mac Studio(M1 Max 10Core CPU/32CoreGPU)で1m59.89sでした。かろうじてGPU処理ではMac Studioが優ってるってところでした。CPU処理では負けちゃいますから、M1 MaxのMac Studioは今ではちょっと割高感があるかもしれませんな(泣)。メモリを64GB積む必要がない、高い負荷をかけ続けないという条件下ではMac miniにしても良いかもです。前面に配されたSDカードスロットは便利ですけどね、Mac Studio

さらに余談だけど、Blenderでのレンダリング時間に使用したシーンは、Blender 3.5のアルファ版の時は3分を超える計算時間(3.4では3分半を超えてた)でしたが、3.5.1では2分までになったってことで、最適化具合はかなりのものだなと感心しております。ちなみにIntel Mac向けのBlender 3.5.1ではアルファ版と比較してそれほど伸びてませんでした。iMac Proの一番下の機種で3m50sほどでした。さらにちなみになのだけど、初回レンダリング時は7mほどにまで伸びます。3m台の数字は二回のレダリングの結果だったりします。これは何の影響だろう。

ダウンロードしたファイルがダブルクリックで開かない

ダウンロードフォルダ内のファイルがダブルクリックやDockに登録したアプリアイコンへのドラッグ&ドロップで開くことができず、ファイル→開くからは開けるっていう、そんな症状が出てます。OSはmacOS 12.6.4。

さて、なんでだろうと UnicodeChakerのUtility Windows に放り込んで Normalize にすると、そんなファイルはファイル名をNFCで持っていることがわかりました。ファイルを複製すると複製したファイルはNFDのファイル名になるため、ダブルクリックで開くということなのでしょう。(で、そのファイル名には濁点が含まれてました。)

まあ原因が明らかになり対処法も複製するとか名前をちょっと変えるとかで、そのファイル名に対してmacOSが手を加えるとNFDに変換されるんで簡単だからいいですけどね。(APFS内でやる限り、ファイルの複製もほぼ時間がかからんし、大した負担にならない)

ちなみにmacOS 13.3 ででもこの症状は出てて、その再現は結構簡単です。Google Driveに濁点の入った名前のファイルをアップロードしてそれをたとえばChromeでダウンロードするだけ(Safariはファイル名をNFDに変えてくれるみたい)。ダウンロードフォルダにできたそれをダブルクリックしてもアプリで開かれず、ファイル名がNFCで保持されていることをUnicodeChackerで確認できます。

macOS 13.3 VenturaではNFC/NFD問題が再発し、濁音やアクセント記号が付いたファイルをダブルクリックしてもアプリで開けない不具合があるので注意を。[Apple Ch.]

まあこれなんだろうね。

メイン機をVenturaに上げました

メインマシンにはDroboがつながっているために躊躇していたmacOS Venturaへのアップデートですけど、ついに実行しまして、とりあえず無事に動いている模様。Drobo 5D3は前バージョンからのアップデートでは動作してくれるみたいです。新規インストールでどうなるかは不明。今後のOSのアップデートでもどうなるか不明。

Venturaに上げた理由ってのがわりーとVenturaじゃないと動作しないよってアプリが出てきたからだったりします。

例えばApp Store版のwaifu2x [App Store] とかね。オリジナルのwaifu2xはCUDAを必要とするツールとなってますけど、これをCore MLで実装したものということです。(参考:アニメや写真を高解像度化できる「waifu2x for macOS/iOS」がReal-ESRGAN、Real-CUGANなどで拡大の無効化に対応し、解像度を上げずに画質を向上させることが可能に。[Apple Ch.])

上げたばかりだからどうなるかまだわからんけど、とりあえず安定して動いている模様。

そういえば現在Blender 3.5はベータ段階になってますけど、昨年11月にアルファ版が出始めた時のレンダリング時間が3:06.48だったシーンが2:47.52で回りました。アルファ版からベータ版に上がるにつれて最適化が進んだのか、 Venturaのおかげなのかわかりませんが、多分前者でしょう。でも作業が捗るようになりますね(OSアップグレード前後で測らんといかんすね)。

<追記>Droboについては、フォルダ内に大量にファイルが存在(1000個とか)しているとき、一覧を取得するのに時間を要する頻度が多くなっているような気がします。Terminalからlsするのは一瞬だけど、Finderとかからそのフォルダを見に行くと中身が表示されるに時間がかかるのですね。ちょっと困りますね。これが正式対応していないということなのでしょう。</追記>

安売りしていたのでUSBマルチハブ買った

AmazonでTUNEWEARブランドのUSBマルチハブTUNEWEAR ALMIGHTY DOCK CS1 [FOCALPOINT DIRECT] の960GBモデルが8千円を切る価格で売っていたので買ってみました。通常、35640円で売っている商品なのでとても安くなってたわけですね。

質感悪くないです。USB-C端末で役に立ってくれるかもしれないと期待していますが、とりあえずMac Studioに繋いでHFS+にフォーマットし、ベンチマークを走らせてみました。

5Gbpsで接続されているからこんなもんですね。とはいえ、このベンチマークソフトのデータサイズを64GiBにしたら書き込み速度が著しく遅くなったのが気になって(100MB/sを切った)、APFSでフォーマットし直してみました。

結果…

逆に遅くなりましたw まあ誤差ですね。

64GiBで実行しても速度が落ちませんな。HFS+(マスター・ブート・レコード)で測った時はたまたま調子が悪かったのかどうなのか。

ともあれ、APFSで支障ないのでこのまましばらく運用してみましょう。

ちなみにベンチマーク中、本体はほのかに暖かくなってました。比較的寒い部屋で実行しているから、夏場はもしかしたらもっと熱くなっちゃうのかもしれませんが、少なくとも冬場、SSDを使っているだけなら熱は全然大丈夫そうです。

iPad Pro 2020に繋いでちょろっとマルチハブの機能を確認してみました。

当然ながら内蔵ストレージはファイルからちゃんとアクセスできました。USBハブに繋いでのキーボード・マウスも普通に動作。HDMI端子から1080p60でのミラーリングの出力は確認しました。ということでiPadのお供に良さそうです。良さそうなのだけど、付属してきた持ち運び用の袋はちょっといただけないかなと思いまして、そのうち断線するんじゃないかって曲げかたでケーブルを収納することになるので持ち運びの手段はちょっと考えないとと思ったり。質感高くエッジのたった硬質な本体のせいでそのままカバンに放り込むと周りのものを傷つけそうだしでケースに入れておきたい。何か探してきませんとね。

M2 Pro/Max 製品が登場

MacBook ProとMac miniがアップグレードされました。2/3発売ということです。

MacBook ProはM2 ProかMax。Mac miniはM2かM2 Proを選択できるということになってます。

M2 Proは最大12コアCPUと最大19コアGPU、16コアのNeural Engine、最大32GBのユニファイルドメモリが200GB/sで接続されてます。Maxは12コアCPUに最大38コアGPU、16コアのNeural Engineで、最大96GBのユニファイルドメモリが400GB/sで接続されている。ちなみにM2は8コアCPUと最大10コアGPUと16コアのNeural Engineで、最大24GBのユニファイドメモリが100GB/sで接続されているということになってます。

CPUについてはさらに高効率コアと高性能コアに分かれるのだけど、無印M2はそれぞれ4つずつでした。これがProとMaxは高効率コアが4つで高性能は8つということになるようです。つまりM1 Maxから高効率コアが2つ増えたってことなんだけど、高性能の方のコア数は増えていないから、レンダリング速度なんかが劇的に早くなるってことはなさそうです。

とはいえ、メモリが94GBを選べるようになったり、Mac miniについてはM2モデルであってもThunderbolt 4になっていたり(先行していたMacBook Ariや13インチのMacBook ProはThunderbolt / USB 4ってことでThunderbolt 3相当でした)、HDMIから8K/60Hz出力が可能になってたりとその辺が順当にアップデートしているのが嬉しいところ(無印M2のHDMIは最大4K)。そう、Macにもようやく8K出力という言葉が仕様に乗ってくるようになったわけです。

HDMIからの8K出力はM2Pro/Max両方とも可能であり、加えて4K/240MHzにも対応しているということになってます。これはHDMIポートがHDMI 2.1になったってことで、ようやくかというのが正直な感想だけど、まあよかったなと。Thunderbolt 4端子の方は最大6Kのままですけど、これは適合するディスプレイが世に存在していないのが理由ですかね。DellがAppleのPro Display XDR(6016x3384)よりドット数の多い6144x3456の32インチモニタを第二四半期にリリースするみたいですけど(DellがIPS Blackパネル搭載の「6Kディスプレイ」を発表 新型キーボード/マウスも発売:CES 2023 [ITmedia PC USER])、それが繋がるのか興味があります。

MacBook Proについては基本的には2021年末に出た先代モデルから上記部分と無線部分のアップデートがされたって形で順当な進化というところでしょう。

Mac miniの方はM1モデルの「とりあえず出しました」っていう最低スペックのものから、Mac mini 2018にあったそれなりに高性能を必要とする人たち向けの内容が復活したように思います。

価格を安くおさえた(84800円から)無印M2モデルと、Thunderbolt 4端子を4つ搭載したM2 Proモデルが存在してます。M2 Proを選ぶと無印M2の最安値より10万円値上がりますがね。しかして非常に省スペースな筐体(19.7cm四方、高さは3.58cm、電源内蔵)でもってのそれなりのパワーですからこれはこれで大変に需要があるようにも思います。惜しむべきは最大メモリが32GBということですかね。まあそれ以上望むならM1 MaxのMac Studioを選べってことなのでしょう。(性能的には M2 Pro < M1 Max < M2 Max の関係になっているようですね)

そんなわけで、性能を向上させて魅力を維持してきたMacBook Proと、それなりの性能の省スペースデスクトップとしての魅力を取り戻したMac miniがリリースされるわけで、ほぼ据え置きで使っているMacBook Pro 2018を置き換えるのに欲しいとかちょっと思ったりもしつつ、ぐっと我慢です。

Appleはイベントを行なったかのような映像を公開していますけど、そこで出てくる比較グラフで対 Intel Mac でも速度差が圧倒的なことが示されます。MacBook Proなら2019年モデルが最後、Mac miniなら2018年モデルがCPUの世代としては最後になる Intel Mac ですから、それらモデルを使っている人への買い替えを喚起させる目的で出しているグラフでしょう。これ見ると、MacBook Pro 2018は置き換えたくなりまする。

<追記> GeekBenchの方に上がってきているベンチマーク結果は、M1 MaxのMac Studioを使っている私には、少しショッキングな内容でした。

現時点で分かっているM2 Pro/M2 Maxチップの各種ベンチマークデータのまとめ [気になる、記になる…]

CPU:

M2 Max 12Core (15212) > M2 Pro 12Core (14943) > M1 Max 10Core (12336)

GPU (Metal):

M2 Max 38Core (85107) > M1 Max 32Core (68870) > M2 Pro 19Core (52574)

マジかよって感じでございますw Mac miniと比較してCPUでは負けちゃってて、GPUは1.3倍の差で勝っているけどそれを実感する機会が少ない処理が多い人にM1 Max Mac Studioの価値はもはやないって感じ?(あ、メモリ搭載量があるか。M2 Proは32GBまでだけど、M1 Maxは64GB行ける。これは結構大きい差ではあるか)。

いやしかし、手元のMacBook Pro 2018のRadeon Pro 560XモデルのMetalの数字は18000あるかないかぐらいみたいなので、 手元のほぼ据え置きで使っているそれをMac miniに置き換えたくなりますなー</追記>

年賀状、どうしよう。

もう自力で手描きする以外、年賀状の図柄を作るタイミングを完全に逸しているのだけど、ならばAI先輩に書いてもらおうと思った時、Stable Diffusion ってのが夏あたりから話題になってて、で、AppleがStable DiffusionをCoreML向けに最適化したものを配布しているのが以下のサイトです。これを利用しましょう。

apple/ml-stable-diffusion: Stable Diffusion with Core ML on Apple Silicon<[GitHub]/p>

そしてこれをターミナルから利用できるように解説した先人の記事がこちらになります。

【Swift】Core ML Stable Diffusionを使ってみた(Apple Silicon) [thwork]

ありがたいあのでそのままの手順でセットアップします。機械学習方面に全くの素人の私は「tokenizersのデータを取得して下さい。」で行き詰まるわけですが、ここ[GitHub]で配布されているもののようです。zipでダウンロードしてデスクトップとかで展開し、あと先のページの指示通りにpipを走らせるところまで行います。

その工程の後、Appleのとこからml-stable-diffusionを落とすのも同じようにzipをダウンロードです(^^;

次に素人がつまずくのはHugging Face云々のところですけど、そのサービスのユーザーアクセストークンってのが必要になるのでそれを取得しておきます。適当な文字列が並んだだけの意味のない文字列に見えるものが生成されるはずです。

その後のモデル変換は時間こそかかるけど特に問題なし。で、画像を生成できるようになりました。

ってことで実行です。上記サイトの命令のうち--promptとi と-oオプション に適切な値を設定してやります。iとoは適切な値があるけど、--promptは試行錯誤ですがね。oオプションはモデル変換を行ったディレクトリ。iは画像を出力するディレクトリの指定です。

とりあえず動作することは確認。

python -m python_coreml_stable_diffusion.pipeline --prompt "anime of Kawaii profile rabbit pixiv niconico artstation deviantart newgrounds tumblr rim light greg rutkowski trending on Artstation HQ" -i /Users/userName/Desktop/StableDiffusionCoreML/models -o ~/Desktop/outputimg --compute-unit ALL --seed 93

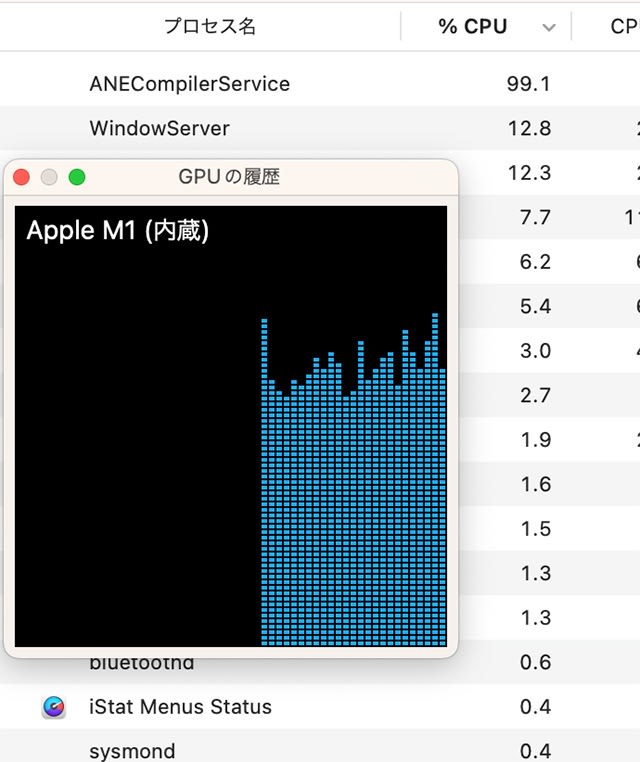

GPUを使って演算してくれているのが確認できます。M1 MacBook Airなもんで、遅いですが…

欲しいのはうさぎさんなので、人物が出てきそうな値を削ってみます。"profile rabbit pixiv niconico artstation deviantart newgrounds tumblr rim light greg rutkowski trending on Artstation HQ"

急に可愛くない姿になりました…。まあこんな感じでいい図を探していけば、やがて年賀状にふさわしい図柄できるはずと信じて、今日はこれをやっていきましょう(^^;

ちなみに、せっかくmacOSに最適化をかけたのだから、Swiftでもやっておかないとですか?

swift run StableDiffusionSample \

"a page from music rough sketch on memo paper analog illust a pencil by side concept idea of profile rabbit pixiv, waifu, anime cover art, , character art portrait, trending on artstation, realistic shaded, sharp focus in notebook photography" \

--resource-path /Users/userName/Desktop/StableDiffusionCoreML/models/Resources/ \

--seed 93 \

--output-path ~/Desktop/outputimg \

--compute-units cpuAndNeuralEngine

うさぎだが、年賀状って感じじゃないか…。呪文の書き方がわからん。Swiftの方が早いすね。

まあでも、環境構築にこんな面倒なことをしなくても、Core ML Stable Diffusionを利用したGUIアプリの開発が進んでいるようですし(Core ML Stable Diffusionを利用し、Apple Silicon Mac上でテキストや入力画像から画像を生成できるアプリ「Prompt To Image」がBetaテスターを募集中。[Apple Ch.])、ハードルは一気に下がるのでしょうね。

M2 Extremeをキャンセル?

Apple、新型「Mac Pro」へのM2 Extremeチップ搭載を断念か − メモリやストレージは拡張可能に?? [気になる、記になる…]

まあ噂ですけど、M2 Ultraをさらに倍にしたExtremeってのを開発していたけど大変すぎるからキャンセルしたってことらしく、Mac ProはM2 Ultraで開発が進められているという内容。

まあありうる事態だろうけど、ハイエンドを名乗るには、つまりはシングルチップ用XeonやThreadripperと対抗するには弱いように思えますなぁ。

ちなみに、その噂の出所によるとメモリやストレージ、その他コンポーネントの追加を可能にするとあります。その他コンポーネントは普通にPCIeなのでしょう。メモリについてはいわゆるPCのメモリじゃないような気もするけど、高くつきそう…

物凄い静かなマシンになることは間違いないでしょうから一定の需要はあるでしょうが、事実とすれば残念です。

あるいはM2 UltraはMac Studioの筐体には収まらない熱を持つとかはありそうですけどね(^^; M2 Ultraを積んだMac Studioは出るのかはちょっと注目かもです(コア数が少ないバージョンのM2 Ultra搭載のものを出すのはありえそう?)。

Metal 2と3

そういえばMacBook Pro 2018のシステムレポートを見ていて初めて気づいたのだけど、MacBook Pro 2018のRadeon Pro 560XはMetal 2までの対応なんすね。CPU内蔵のIntel UHD Graphics 630はMetal 3となってます。

Metal 3はVenturaから使用できるAPIですけど、AMDのGPUではVega以降ということになる模様。iMacは2017から対応ってなっているけど、iMacのAMDのGPUは500シリーズだから、CPU内蔵のを使うってことなのかな?

M2 Pro/Max製品の姿が見えつつある?

遅れているM2の上位性能のSoCですけど、少し姿が見えてきたように見える最近です。

未発表Macの機種IDがSteamのデータベースから2つ見つかる − 次期MacBook Proなどか [気になる、記になる…]

これが一番新しい情報ですけど、機種IDが未発表のモデルがテストされているのではないかという情報が出てきました。それに先駆けM2 Maxを積んだマシンのベンチマーク結果とされるデータがGeekBenchのデータベースに登場してきたってのが先月末のお話っすね。

次期MacBook Pro?? − M2 Maxチップを搭載した未発表Macのベンチマークデータが明らかに [気になる、記になる…]

最初に出てきた数字はM1 Maxと比較してそれほど性能が上がっていないことを示唆する数字でしたけど、次に出てきた

M2 Maxチップを搭載した新型Macの新たなベンチマークデータが明らかに − CPUの動作周波数が向上 [気になる、記になる…]

ではクロック周波数が上がりスコアがそれなりに上がってて、これならまあまあ納得的できる性能かな?て気分になるかもしれません。

発売時期は迫っているのかもしれず、2021年10月発売から1年半近くになる来年3月あたりまでにはMacBook Proの14インチ/16インチの後継は来て欲しいっすね。MacStudioは今年3月だからもうちょっと間空いてもいいけど(うちのマシンが旧型になるのは忍びないし(^^;)、その上でMac Proの展望を早く見せてくれるといいなぁと思うわけです。

あ、M2 ProとかMaxを積んだMac miniも出て欲しいかなぁ(MacStuidoでは分厚すぎるってところに収まる筐体のそこそこパワーあるマシンが欲しいとか思う)

ユニバーサルコントロール

macOS Montereyからユニバーサルコントロールが有効になり、隣にあるMacやiPadを目の前のMacのキーボード・マウスから操作できるようになってます。けど、今までその恩恵を受けてきていませんでした。

で、今隣同士にMacBook ProとMac miniのディスプレイが並んでいるのですけど、目の前の操作しやすいところにあるキーボード・マウスは(外付けのを使っているため)MacBook Pro側につながっており、Mac miniの操作は体をちょっと捻って横に置いてあるキーボード・マウスを使うということになってました。当然、ユニバーサルコントロールの出番と言えるシチュエーションですけど、なぜか今まで使ってきてませんでした。

ということで、利用してみたわけです。利用のためにはお互いがWi-Fiに参加している必要があるようで、Mac miniは有線で繋いでるからそれはオフにしていたんですよね。お互いがオンになっていると

というようにシステム設定のディスプレイから相手を選ぶことができます。で、選べばあとは普通にMacBook Proのキーボード・マウスからMac miniを操作できるようになるわけで、これが便利。とても素敵な体験だなと思った次第。

ちなみに、上図のミラーリングまたは拡張の方にマシンガいくつか表示されてますけど、こっちはWi-Fiじゃなくても同一ネットワーク内にいるなら選択肢に現れてきます。この場合、MacBook Proのディスプレイ領域を拡張・ミラーリングすることになります。自宅で利用することはほぼなさそうですが、これはこれで活用の場は多そうです。