待望の「文字起こし機」が届いたので、あれこれ設定する。名刺大サイズの画面に小さなキーボードが現れ、それで入力・設定していくのが結構厳しい作業になるが、無事に設定完了。商品名は「オートメモ」。AI搭載のボイスレコーダーで、録音しながら文字起こしをしてくれ、それが画面で確認できると同時に音声とテキストは直ちにメールで指定のパソコンやスマホに送られ、グーグルドライブなどのクラウドに保存される。

さて肝心な点が、文字起こしの精度だが、なんとほぼ完璧に近い。もちろん正確な原稿にするには、聞き直しながら出来上がったテキストをチェックしなければならないが、いやあ、これがAIといものなのか? 正直、驚いている。これまで録音を聴きながら無数の原稿を文字起こしで作成してきた。私の能力では早くできても10分の録音を起こすのに1時間はかかった。1時間ものなら6時間、2時間ものなら12時間かかるという忍耐力の必要な作業だった。それが一気に集中してできればいいが、現実には他の仕事をやりながらその合間に時間ができたら文字起こしをするという状態だったので、このAI文字起こし機の登場は私にとってはまさに革命的な出来事と言える。

さてそのテスト結果だが、肉声を直接録音するのがベストではあるが、パソコン経由の音声、例えばズーム会議やYouTubeで配信される講演会などの音声もほぼいける感じがする。話の展開や文脈を理解するので文字の表記もほぼ問題はない。70か国ぐらいの言語に対応している。使用には購入費以外に別途課金があるが、これまでの文字起こし作業に費やしたコストを考えればとても安い買い物だと思う。

ということで、明日の座談会記録はこのAIレコーダーにお任せしてみよう(もちろん従来のレコーダーも使いますが)。

昨日は、午後から学生時代のサークル仲間が遠方からやってくるというので、朝から家の中の大掃除。キッチンにトイレ、床はもちろん玄関周りまで、なんやかんやときれいに仕上げていく。が、水まわりの水垢問題だけはなかなか解決しない。ネットなどで調べてみるが、どれを試してもイマイチきれいにならない。

テーブルの配置を変更して広く座れるようにする。3時ごろから集まりだし、そんなに大人数ではないが、コロナ対策にも気を付けながら10時頃まで話題は尽きず。

3連休最後の朝。天気もまずまずなのでウォーキングへ出た。吹田駅に向かう途中の住宅前で、振袖姿の女性を囲んで写真を撮っている家族に遭遇、おお、今日は成人の日なのだと気が付く。さて駅地下道をくぐって片山町商店街をしばらく歩いて交差点を北上、藤が丘方面へ坂道を登りきると吹田市の片山浄水場だ。けっこう高い場所にあるので、ここからは梅田の高層ビル群が望める。さらに北上して名神高速道を渡って吹田市の総合運動場から片山中学校前を通過し、東方面へ下っていく。

横断報道を南へ。名神高速道をくぐって今度は原町方面へ。

第2中学校や吹田高校前を通って古い住宅地へつながる細い脇道へ入り、記憶を頼りに確かこの辺だったなあと思いながら入り組んでる道をうろうろして、結婚当初暮らした借家が今も残っているのを確認する。大家さんの家の敷地内に建つ3軒の木造平屋の一つだ。広さはわずか2Kで、ぽっとんトイレ。あの頃の吹田市はまだ下水道がそれほどは整備されていなかったのだ。この家で長男が生まれ、保育園通いが始まったのだが、大家さんから「こんな小さい子を他所に預けて働くなんて、子どもがかわいそうやわ~」と言われたのを鮮明に覚えている。当時の大家さん世代としては当然の感覚であったのだろうし、毎朝子どもをバギーに乗せて保育園に向かっていると、行き交う人たちから好奇の目で見られていたように感じたこともあり、まあそういう時代だったんだなあと思う。

南に向かって歩き府道京都高槻線に出て交差点を渡ると、今度は結婚前に住んでいたアパートがあった辺りだが、アパートは跡形もなく消え駐車場になっている。40年も前だからね。こうして歩くと本当に町の移り変わりが早いのに驚かされる。

ということでJR京都線沿いの遊歩道まで出て吹田駅方面へと引き揚げ、本日の歩行距離6.3キロ、歩行数10051歩の周遊散歩は終わりとする。

帰宅後は朝風呂とストレッチ、そしてようやく遅めの朝ごはん。一服して、原稿仕事にしばし没頭。昼ごはんは例のごとく定期頒布のラーメンとビール。食事のお供は映画「光州 5・18」。以前見た映画「タクシー運転手 約束は海を越えて」と同様に、この映画も主人公はタクシー運転手。というか、こっちの映画がもっと以前に作られている。実際の出来事に沿った内容の映画で、この事件が起きたのは1980年5月。その時私はまだ就職したばかりのときで、仕事に慣れるのに精いっぱいの状態だったのだろう、ほとんど事件のことは知らなかったと思う。あとで新聞報道で知ったのではないか。事件以後、韓国の民主化運動は広がり、大統領直接選挙制を実現へとつながっていった。現在韓国では、光州事件の起きた日は韓国の民主化運動を記念する国家記念日として制定されている。

さて今週は、新刊も出来してくるので忙しくなりそうだ。

今年もあと2日となった30日の朝。いつもの朝風呂は後回しにしてストレッチで体を起こしウォーキングに向かう。今日は自宅から北方面にある母校・関西大学をめざす。

JR吹田駅をくぐってアサヒビール横を通りすぎ、府道高槻京都線を横断して、ここからは高村薫の『レディ・ジョーカー』にも描かれている登り坂を通り旧国鉄住宅前を過ぎて山手町エリアへ。おお、懐かしい住宅街だ。よくパンや食品を買った西野ショップは今はマンションになっていたが、その向かいのよく通った中華料理屋・四川の建物は残っているが営業はしていないように見える。

よく通った中華の店・四川。今は営業してないようだ

そこから名神高速道下を抜けた一帯が関大生の下宿村となる。今は多くがワンルームマンションに建て替えられている。さらに大学の懐に向かって坂道を登っていくと、おお、私が4年間過ごしたわが下宿・明学荘が見えてきた。当時は木造2階建ての長細い建物だったが今はこちらもワンルームマンション形式になっている。大学の敷地に囲まれているので、始業ベルが鳴って教室に駆け込んでも十分間に合う場所なのだ。

この横山寮の一室で共産党の村上弘副委員長から入党を薦められました

この弘竹荘に住んでいたサークルの先輩の部屋は3畳だった

これが4年間過ごした明学荘。家賃は当時で3万円。高かったなあ

明学荘を抜けると大学構内を取り囲む有刺鉄線付きのフェンスがあり、鍵付きの入り口がある。この入り口は知る人ぞ知る裏口中の裏口なのでほとんどの学生は知らない。今日は開いていたが、当時入り口が閉まっていた時、そのフェンスを無理やり乗り越えようとして左手首を鉄線に引っかけて切り裂いたことがあった。その傷跡は今も左手に残っている。若いからこその出来事やね。

このフェンスによじ登って大けがをしましたね

敷地内に入るとすぐそこは工学部エリア。耐震補強した建物が古さを表している。大学はかつてとは様変わりし、新しい建物が多く建っている。大学生協も姿を変貌、大きなスタンドがあったグラウンドは図書館や芝生広場などに変わり、わが人生のあり方を決定づけたうたごえサークルのプレハブボックスはもはや存在せず、その跡地はほかのサークルボックスは建物内に健在なのに、なぜかそこだけ植え込みに変わっているではないか! このサークルボックスにもさまざまな思い出があるが、中でもいわゆる〈ニセ左翼暴力学生〉集団に襲われた時のことは強く印象に残っている。ある時は中で会議をしている時にドアの前に大きな丸太を置かれて外に出られなくなった。またある朝ボックス寄ったところ、窓が破壊され中に消火剤が撒かれていたことなど、今思えばまあなんともいろんなことがあったわけで・・・(その辺りの事情はまたどこかでいつか)。もちろんサークル活動は熱心にやっていましたが。

工学部学舎には耐震補強も

かつては図書館だったが今はナントカカントカの施設に

大学生協はこんなに立派に。ネイルサロンも入っている

クラブやサークルが入っている建物は今も健在。当時、奥の一室には

〈ニセ左翼暴力学生〉たちが使っていた角材やヘルメットが散乱していましたね

わがうたごえサークル「関西大学混成合唱団 葦」の跡地は植え込みになっていた

プレハブ跡地を離れて階段を上がると、関大初期時代の学舎があるエリアになる。法学部、文学部、図書館などだ。今は学会や集会などにも利用される千里ホールもでき、ここには仕事で何度か来た。エリアの一番奥が法学部の学舎で、新しい建物もあるが、これも昔と姿は変わっていない。法学部祭実行委員会や自治会再建活動で何度もクラス入りし新入生たちにビラを配ったり、話をしたことも思い出す。

かつての図書館は今は博物館に

関大の前身、関西法律学校は今の大阪市西区の寺院から

関大は千里山という山の上にあり、この法学部が一番頂上に位置している。ぐるりと向きを変えこれもよく通った坂道を下ってなんとも立派になった正門へ向かう。正門を出た道路を左に曲がるとそこが社会学部学舎。ここは当時〈ニセ左翼暴力学生〉の巣窟といってもいいような学部で、まあここでもいろんなことがあった。社会学部学舎のさらに奥には大学の法人本部、そして関大100周年記念館など。この千里山の下には千里山トンネルという名神高速道路のトンネルがあり、名神道ができる時に大学には莫大な土地代が入ったと言われている。

大学正門

大学前通り。下っていくと阪急関大前駅

この奥に大学民主化をめざす私たち学生たちのアジトがあった

この社会学部学舎は当時のままですね

千里山直下を走る名神道

ここにうどんの自動販売機があって夜中によく食べにきた

おっと、時計を見ると結構時間が経っている。急いで名神道沿いの坂道を下りもと来た道を引き返す。途中、ちょうど開店したばかりの阪急オアシスによって焼きたてパンを購入。

下半身に疲労を感じながら家に帰ると、歩行数は12000歩、距離は8.7キロになっていた。おお、よく歩きました。ただちに入浴で疲れを癒し、朝ごはんに買ってきたパンをスープとコーヒーで食す。大掃除でもないが日頃気になっていた家の外回り掃除や窓ガラスを磨き、年賀状作り。と言ってもハガキではなくて家族新聞。結婚以来毎年年賀状代わりに作っているのだが、今年は次男の結婚があったのでその辺りをメインに編集。出来上がったところで昼ごはんは先週に引き続き会津若松ラーメンとビール。お供はドラマ「相棒」。その後は夕寝と続いていった1日であった。

日曜日なので少しゆっくりの8時起床。炊飯器でおかゆの仕上がりをセットし寒風の外へ飛び出る。安威川土手に出て摂津方面へのウォーキングとなる。帰りしな、山崎デーリーに寄って店焼きのパンを買って帰る。1時間半も歩いた割には1万歩もいっていないが、そんなものか。

朝風呂とストレッチで体を整え、朝ごはんは、炊きあがったおかゆはやめて、大門未知子を見ながら、買ったパンにスープとコーヒーで済ます。そのあと原稿作業に3時間集中。これで明日の打ち合わせに臨む。おかゆは昼ごはんに登場、ドラマ「京都の秘密の楽しみ方」を見ながら食す。

2週間前に送られてきた持ち込み出版原稿に目を通し「興味深いテーマで本になったら読みたい内容ですが、小社ではなかなか厳しいので申し訳ありません」と返信。

眠くなったので夕寝を2時間、10日間のショートステイから帰ってきた義母に「お帰り」と声掛けして、ギターと遊び、羽生結弦を見ながらの晩ごはんで、2021年最後の日曜日は終わっていった。

8時過ぎに目覚め、タイマーセットで温まっている朝風呂にドボン。窓を開けるとよさそうな青空が広がっている。クリスマスの朝ということで、昔、子どもらが小さかったころサンタからプレゼントもらってはしゃいでいた姿を思い出す。ああ、もうあのころには戻れないのだなあ。風呂から上がってストレッチで筋肉をほぐす。腰痛持ちなので欠かせないのだ。

Youtubeで小池晃さんの記者会見を見ながらキッチンのシンクをかたずけ、昨夜眠くなったため途中で観るのをやめてしまったドラマ「相棒」の続きをお供に、朝ごはんに焼き飯とみそ汁をいただく。

コーヒーを淹れパソコンを立ち上げ仕事に取り掛かる。メールを見ると写真原稿が何回かのメールに添付されて届いている。さっそく送ってもらったUさんに感謝。そして別の本の原稿整理に没頭する。なんとか仕上げの目途が立ったところで、近所の馴染みの酒屋さんに申し込み定期的に届くラーメンセットの中から今日は福島二本松の若武者ラーメンを選んで昼ごはんにする。

お供の映画は「水上のフライト」(2020年11月)。オリンピックを目指していた高跳び選手が突然の交通事故に遭い、下半身不随に。失意と苦悩を乗り越え、パラリンピックを目指すカヌー選手、そして人間として成長していく姿を描いたもの。出演は中条あやみに、あの白杖のドラマで注目の杉野遥亮ら。観終わって引き続きの原稿整理が終わったところでお昼寝タイム。

気がつくと外はすでに真っ暗。風呂洗いの後、6日ぶりにギターの練習。これもぜひ弾けるようになりたい曲は、岡崎倫典アレンジで難易度Bの中島みゆきの「時代」。まさに時代を超えた名曲そのもの。ぼちぼちやっていこう。

風呂から上がっての晩ごはんは、たまたま今日、呉の親戚から送られてきた生ガキがメインとなる。美味い!! 完全引きこもりの休日だが、明日は少し運動もしないとな。

先月中旬、となり町に引越した。この歳になると3階建てはしんどいので2階建てに、そして近い将来の、親さらには我々自身の介護対策も考えてという家人の強い要望で、昨年春から検討してきた。

引越先が歩いても10分しか離れていないとなりの町なので、少しずつ家財を段ボール箱に詰めて車で運びこみ、引越屋さんに頼んだのは大きめの荷物数点ぐらい。なので引越費用は割安で片付いた。今度の家は前の家より部屋数が少ないので、処分が必要なものが結構あった。引越ごみだ。

引越ごみの収集について吹田市に電話すると、引越ごみは回収するトラックの大きさで回収費用が違うので、安くしようと思えばとにかく月一の大型ごみ収集の日にどんどん出したほうがいいですよと言われた。おお、なるほどということで、食器棚や本棚、それにタンスなど大きなものは分解したりしてとにかくその収集日に合わせて家の前に出して収集してもらった。結果、引越ごみとして回収してもらうものは何もなくなった。

そうやって自前で引越作業を終えたのはいいけど、今度は新居のほうに運び込んだ段ボール荷物が溢れ今はその整理の追われながらの毎日。この三連休も後片付けや引越関連対応に時間がかかる日々となった。

基地撤去問題が当初のものからいかに政府によって歪められてきたか、日米合同委員会、地位協定、米国と同盟を結んでいる他国と日本の違いなどの諸問題をはじめ、基地に依存しなくなった沖縄経済、さらに沖縄の未来像など実に多岐にわたり知事の思いを聴くことができた。

知事のトークが終わり、最後に会場の小学生から「沖縄のための僕に何ができますか」という質問が知事に寄せられ、会場内は感嘆の声に包まれた。

私たちが沖縄のことをどこまで自分のこととして考えられるか、それを考えることは日本のこれから考えることそのものだと思った。

写真はIWJのツイキャスライブから

廃品回収の後は、集会所掃除のメンバーも集まって班長会議。議題はいろいろある。まずは会員数の確認。会員の増減を確認するのだが、どうしても減の方が多い。引越しもあるし、昨年は5人の方に弔慰金を届けている。新しく引越してきた人の加入の可能性があるとの報告もあった。

大きな議題は日本赤十字の活動資金募金について。毎年恒例のことだが、よく家の玄関に赤十字マークのシールが貼ってあるのを見かける、あれである。先週届いていた大きな郵便物を開けると、自治会長・班長宛の吹田市長名入りのお願い状とともに関連文書やグッズがドッサリ入っていて、それを仕分けしたものを配布する。全国一斉にこの5月〜6月に集めているそうで、募金に関しては「強制にならないように」としながらも、極力500円以上の募金を集めて欲しいとある。赤十字としては巨大な収入になるのだろう。

もちろん募金をするかしないかは各会員の判断任せなので、赤十字の意義も考えながら、協力したい人にとっての機会提供という意味で回覧することにした。だが結構班長さんにとっては負担となる仕事だ。まず回覧文書で募金希望者を募り、確認後に集金訪問、集金・領収書渡し、集約して会長に届ける。そして会長は集まった募金と残った文書や関連グッズを役所に返却、入金する。なんとも面倒くさい仕事なのだ。

だいたい、年度当初は自治会活動の多くにこういった役所の下請け仕事のようなものがある。そのうちに今度は社会福祉協議会の募金活動もやってくるのだが、聞くところによると、自治体の広報誌まで配布している自治会もあるそうだ。自治体が市民本位の立場を放棄して推し進めたリストラのしわ寄せを自治会に押し付けてきたわけだ。その結果、自治会は忙しいという認識ができあがり、結局、誰もやりたがらない、もちろん入りたがらない、だから班長は輪番制という半強制的なものになってくる。

そもそも、自治会に加入するかしないかはあくまでも任意であり(これは最高裁判決で決まっている)、入らなからといってその自治体の住民としての当然の権利から排除されることがあってはならない。また自治会に入ったからといっても個々の活動に参加するかしないかは、それもまた任意であり、どこからも強制されるべきことではないだろう。つまるところ、自治会はボランティア活動で、要はやりたい人がやればいいくらいの感覚でいればいいんじゃないかと思うのだが…。

そんな思いも抱きながら班長会議を終え、続けて高浜神社春祭りの子ども太鼓巡行のお出迎えのためのテント設営に取り掛かる。自治会集会所が、神社からやってくるお神輿行列のみなさんの休憩所になるのでその準備なのだ。まあ、これもボランティアと思って手伝っているが、どうなのかなあという気はする。

暑い日差しの中、汗をかきながらの設営を終えて家に帰り、シャワーを浴び、昼ごはんを食べて再び2時半に集会所へ。先程の巡行がやってくるので、自治会ニュース用の写真撮影をしなくちゃいけない。また終わった後は撤収作業だ。今年の巡行は、昨年よりも参加者が少なめに見えたが、神社の巫女さんの参加もあり華やいだ雰囲気がした。休憩所といってもただ単に休憩するのではなく、ビールやお茶ジュース、子どもには冷たいお菓子、おつまみ、おにぎりなど飲食をしてもらう。そのための費用は神社が支払っている。約30分あまりの休憩が終わると、巡行は次の校区へと移っていき、撤収作業を終えて帰宅となった。

さて本日は午後からは連合自治会の総会と懇親会だ。やれやれである。

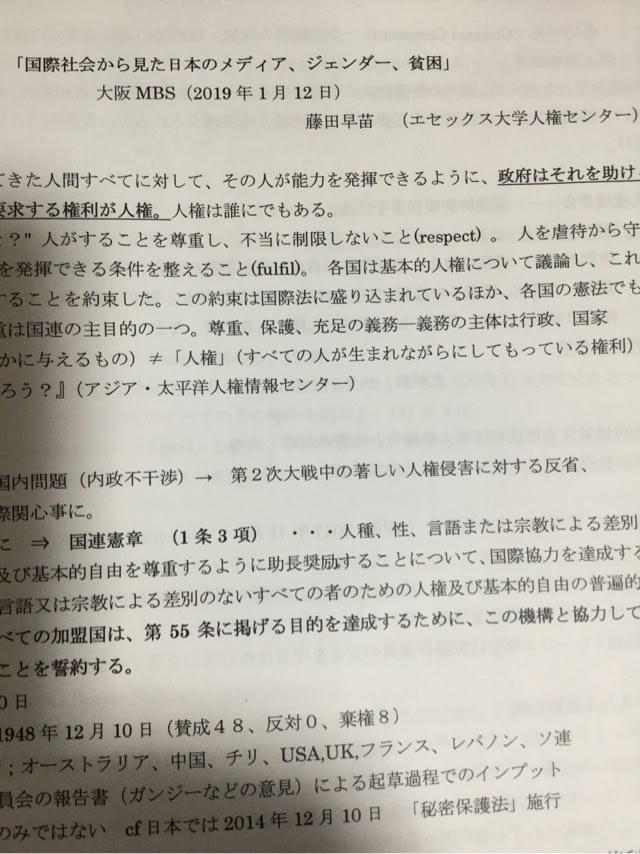

特に2017年に国連人権理事会の普遍的定期的審査によって、日本に対して出された勧告は200以上に及び、その改善が急務だが、殆ど進んでいない。私に言わせれば、日本政府は全くやる気がないとしか思えない。

世界有数の経済大国で、日本は素晴らしい国だと思い込んでいる人たちもいるようだが、事実は全く異なり特に安倍政権下にあって、人権破壊が急速に進んでいることは誰の目にも明らかなこと。

国際人権法というものについて、これまであまり意識することはなかったが、私自身の今後の仕事や問題意識のあり方ということで新しい視座を与えられた気がする。

ブログ読者のみなさん、新年は明けましたが、昨年義父が亡くなったこと、そして特におめでたいと思えることが身辺や世の中にあまりないので「明けましておめでとうございます」という挨拶は抜きにして、今年もよろしくお願いします。

さてこの年末年始。山梨から帰省した三男が、懸案だったリビングのピアノ(木製の頑丈で重い電子ピアノ)処分問題を解決してくれた。それまで、やれ、タケモトピアノだの、解体業者の手配だの、時間がないなどぐずぐずしていたところ、突如工具箱を持ち出し解体を始めたのだ。格闘すること約3時間、見事にバラバラにされたピアノは金属ゴミと木材ゴミに仕分けされ、あとは大型ごみの回収日を待つのみとなった。おお、やればできるもんだわとしきりに感心、驚いてしまった。

1日の元旦は家族4人で広島に帰省。幸い道路に雪は無く快適なドライブとなり、いつもの温泉も楽しんだ。実家は4年前に母が亡くなり、父は毎週末に兄の世話を受けながらの一人暮らしだったが、昨秋から一緒に暮らしている。介護保険要介護1という認定だが、動作を見るにもっと重いんじゃないのという気もする…。

そんな父も今年誕生日を迎えると93歳になり平均寿命を12年も超えることになる。住んでいる安芸高田市はいくつかの町が合併して作られ、人口は約28000人、65歳以上の高齢者が約40%を占めるが、実家の場所は同じ市内でもかなり山の中に在り、限定すればまさに過疎と超高齢化の地域になる。昨年は隣近所の4世帯で葬式を出したそうだ。想像するにこんな状況はおそらく全国の地方、とくに山村部ではもう普通のことだろう。そして親が寿命を全うした後は、今度は残された家族には残された空き家や土地などをどうするのかというまことに困った問題も発生してくる。

とまあ、そんなことも考えてしまうような年齢に自分もなったのだということをつくづく感じながら、過ごす新年3日目なのだ。

幸い、被害にあうようなことにはなっていなかったが、私が子どもの頃は、雨で大水が出るのはしょっちゅうで、家の前100㍍ぐらい離れている川が溢れてすぐ目の前の道路下の田んぼまで水没することがよくあった。こういう日は川の魚が流れの弱い岸辺に集まってくるので、父は危険を顧みず金網で作ったものすごく大きなタモ網で魚を掬い上げ、私ら子どもたちも大漁だと喜んでいたことを思い出す。しかし、それも遠い昔のことで、現代の大雨はとても恐ろしい水害を引き起こすまでになった。

実は広島はこれまでもなんども水害にあってきた。今なお、土砂災害警戒区域数の推計は約4万9500カ所(2017年)と全国で最も多い。今回大きな被害が出ている坂町も昔から水害にあっている。また4年前の2014年8月には、広島市北部の安佐区が豪雨による土砂災害に襲われ、関連死も入れて77人の死者を出した。今回もそうだが、何とか水害を未然に防ぐことはできなかったのかと思う。

自然の脅威には逆らえないと言ったらそれまでだが、実は被災現場の多くが過去に遡れば同じ経験をしてることがあるそうで、あちこちに建立されてる水害碑がそれを物語っている。広島に限らないが、今日の街づくりはそういう歴史に学んだものになっているのだろうか? 開発業者任せになって、どこかに無理があるのではないかとも思う。

ところで被災地の人たちからすれば、何を呑気にテレビで野球観戦をしてるんじゃ!と叱られてしまうが、わが広島カープは4年前はもちろん、その後の東北水害や熊本地震などにも支援活動を行なってきた。今夜の対戦相手は東京ドームの巨人。試合は5ホーマーを放った広島が勝ち、勝ち投手になった野村選手は「いつも応援してくれてる、今水害にあっている広島の人たちのためにも勝ててよかった」とヒーローインタビューで応えている。いつも市民とともに歩む広島カープ。そんなカープへの愛がますます膨らんだ今日のゲームであったが。

さて訃報に触れて、1975年の初優勝やそれに至る弱小球団時代の頃のことを思い出す。と言っても当時、広島と島根の県境近くの田舎に育った私にとって大都市・広島にある市民球場は遠い存在で、試合観戦は専らテレビの巨人戦の放送しかなく、カープファンの少年が自然と育っていった。

高校3年生の時だった。1975年10月15日の午後、相手は後楽園球場の巨人。カープ創設26年目の待ちに待ったその瞬間がやってきた。授業中にもかかわらず、先生がラジオを持ってきて教壇に置き、授業そっちのけでクラス全員が耳を傾けた。いやおそらく全校の生徒と先生がまさに興奮の渦の中にいたんじゃないだろうか。

そのチームの中心選手が衣笠さんと山本浩二さん(解説者)で、以後カープは赤ヘル軍団と呼ばれ何度も優勝、さらに日本一にもなった。それから衣笠さんは前人未踏の大記録を樹立し、「鉄人」と呼ばれる球界のレジェンドになっていった。

カープの歴史は原爆で廃墟となった広島の戦後復興とともにある。市民がお金を出し合って球団を支えてきたというまさに市民球団で、広島の再生とカープの初優勝は市民にとって一体の夢となって実現した。

衣笠さんは「野球を思う存分できることは、戦争で志半ばで倒れた人もいることを思えば、なんと幸せなことだろう」と自著で打ち明けていたそうだ。

退団後は、いつかは再びカープのユニフォームを着てくれるものだと思っていたが、結局その時は訪れず、解説者・評論家として活動した。ラジオやテレビをつけると、少し甲高い乾いた声の解説が聴こえてきて、それがすぐに衣笠さんだと人懐っこい顔が浮かんできた。その解説はいつも選手を励ましファンにとってもとても優しくあり続けた。もう二度とそんな鉄人の声を聴くことも姿を見ることもできなくなったことが実に寂しい。