kan-haru blog 2009

< 総合INDEX へ

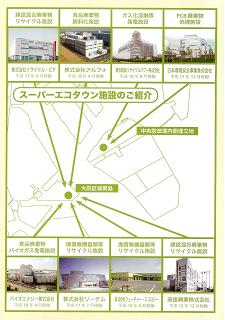

日本書道美術院「教育部展」

第63回日本書道美術院「教育部展」は、1月4日~9日まで東京都美術館で日本書道美術院主催の日書展の併催で開催されました。日本書道美術院は1945年(昭和20年)12月日本の再建とともに故飯島春敬先生が設立した総合書道団体です。

日書展には、一般公募の入選作・入賞作と、今回から初めて併催で、学生部の「教育部展」・第53回「全国競書大会」の作品も展示される事となりました。また、役員1300名の展示作品は、漢字・かなはもとより、新書芸・てん刻など多岐にわたり非常にレベルの高い作品が出品されます。

日書展開催の東京都美術館

なお、第62回までの教育部展の開催は、2007年8月の夏季に開かれて(「イベント 東京都美術館 第62回日本書道美術院「教育部展」」参照)いましたが、今回から初めて初春の開催となりました。

日本書道美術院「教育部展」を見るのは、小学4年生の孫が出展したのが契機で今年が3回目となります。現在小学校の毛筆習字は、1951年(昭和26年)4月より小学校4年生以上に正科として復活されましたが、3年生以下は学校での習字は鉛筆書きでの学習です。

「教育部展」や「全国競書大会」には、小学生以下の児童が立派な出展作品を見て感心しているのですが、小学校での毛筆習字をもう少し低学年でも学習ができれば、毛筆人口が増えて望ましいことと思っています。

日書展展示会場

日書展は、東京都美術館の1階会場で展示が行われ、会場に入ると役員の展示作品や一般公募の入選作・入賞作が所狭しと並んでおり、書に縁がないものが書道の鑑賞仕方もわからず、とても多い展示の全作品の観賞はできませんので、受賞したてん刻などを合間にみながら、日書展部会場の間を飛ばして進みました。

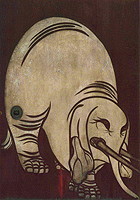

日書展展示入賞作品(左写真拡大)

第53回全国競書大会

2階が会場の併催の全国競書大会展示の半紙に書いた毛筆習字の作品を眺めると、何れ劣らぬ力作揃いで書に縁がないものが見ると、受賞作品と比較して優劣が分かりません。全国競書大会には、小・中・高校の部と一般の部があり、一般部には漢字、かなと新書芸があります。

全国競書大会の入賞種目には各賞があり、各部毎に特別賞、日本書道美術院賞、理事長賞、毎日新聞社賞(中学以上)、毎日小学生新聞賞(小学生)、全日本書道連盟賞、高野山金剛峯寺賞やその他の各賞があります。第53回の上位賞の受賞者は、特別賞7点、日本書道美術院賞10点、理事長賞13点、毎日新聞社賞(中学以上)15点、毎日小学生新聞賞(小学生)3点、全日本書道連盟賞25点、高野山金剛峯寺賞42点でした。

全国競書大会展示会場(左・中・右写真拡大)

第63回日本書道美術院「教育部展」

全国競書大会展示場の先は教育部展の展示会場です。出品作品の規定は、幼年を含む小学生、中学生と高校生が対象であり、体裁は軸表装にしたものと定められております。

今年の教育部展出展の孫の3作目の作品の題字は「新しい芽」で秀作に入賞して、確実に1年毎に学習成果が出ているようです。

日本書道美術院「教育部展」会場(左・中・右写真拡大)

日本書道美術院「教育部展」には、高校の部、中学の部と小学の部があり、各部には各種の上位の入賞種目があり、特待賞、日本書道美術院賞、理事長賞、毎日新聞社賞、全日本書道連盟賞、高野山金剛峯寺賞、教育部展特別賞、みんなの書賞があります。また、一般の入賞種目には、特選、秀作、優作、佳作があります。

第63回の上位入賞の受賞者は、特待賞(高1、中2点)、日本書道美術院賞(高1、中1、小1点)、理事長賞(高2、中2、小3点)、毎日新聞社賞(高3、中3点)、毎日小学生新聞社賞(小4点)、全日本書道連盟賞(高4、中5、小6点)、高野山金剛峯寺賞(高8、中11、小11点)、教育部展特別賞(高14、中24、小26点)、みんなの書賞(高28、中41、小50点)でした。

教育部展上位入賞作品(左・中・右写真拡大)

今年で3回の書道展の観賞をしましたが、昔の日本では寺子屋で「読み書きそろばん」として習字が指導されてきました。戦後の日本の義務教育では、小学校では国語の書写として小学4年以上に毛筆で習字を指導するように復活しました。

書道は毛筆で文字を書くことで、文字の美しさを表す古くからの日本固有の芸術であり、美しく書き表した文字を展示する書道展で、作品を見て観賞すると感動をおぼえ、何となく心が落ち着き癒されてきます。書道は独特な東洋固有の素晴らしい芸術ですので、美しい字を書きたいと思ってもセンスが無ければ叶わないのです。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲載Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 神保町・駿河台界隈 第18回神保町ブックフェスティバルと明治大学電機系校友会 へ

次回 イベント 東京大空襲資料展 64年前の3月10日は無差別爆撃で浅草、本所、深川の下町が大惨禍 へ

< 総合INDEX へ

日本書道美術院「教育部展」

第63回日本書道美術院「教育部展」は、1月4日~9日まで東京都美術館で日本書道美術院主催の日書展の併催で開催されました。日本書道美術院は1945年(昭和20年)12月日本の再建とともに故飯島春敬先生が設立した総合書道団体です。

日書展には、一般公募の入選作・入賞作と、今回から初めて併催で、学生部の「教育部展」・第53回「全国競書大会」の作品も展示される事となりました。また、役員1300名の展示作品は、漢字・かなはもとより、新書芸・てん刻など多岐にわたり非常にレベルの高い作品が出品されます。

日書展開催の東京都美術館

なお、第62回までの教育部展の開催は、2007年8月の夏季に開かれて(「イベント 東京都美術館 第62回日本書道美術院「教育部展」」参照)いましたが、今回から初めて初春の開催となりました。

日本書道美術院「教育部展」を見るのは、小学4年生の孫が出展したのが契機で今年が3回目となります。現在小学校の毛筆習字は、1951年(昭和26年)4月より小学校4年生以上に正科として復活されましたが、3年生以下は学校での習字は鉛筆書きでの学習です。

「教育部展」や「全国競書大会」には、小学生以下の児童が立派な出展作品を見て感心しているのですが、小学校での毛筆習字をもう少し低学年でも学習ができれば、毛筆人口が増えて望ましいことと思っています。

日書展展示会場

日書展は、東京都美術館の1階会場で展示が行われ、会場に入ると役員の展示作品や一般公募の入選作・入賞作が所狭しと並んでおり、書に縁がないものが書道の鑑賞仕方もわからず、とても多い展示の全作品の観賞はできませんので、受賞したてん刻などを合間にみながら、日書展部会場の間を飛ばして進みました。

日書展展示入賞作品(左写真拡大)

第53回全国競書大会

2階が会場の併催の全国競書大会展示の半紙に書いた毛筆習字の作品を眺めると、何れ劣らぬ力作揃いで書に縁がないものが見ると、受賞作品と比較して優劣が分かりません。全国競書大会には、小・中・高校の部と一般の部があり、一般部には漢字、かなと新書芸があります。

全国競書大会の入賞種目には各賞があり、各部毎に特別賞、日本書道美術院賞、理事長賞、毎日新聞社賞(中学以上)、毎日小学生新聞賞(小学生)、全日本書道連盟賞、高野山金剛峯寺賞やその他の各賞があります。第53回の上位賞の受賞者は、特別賞7点、日本書道美術院賞10点、理事長賞13点、毎日新聞社賞(中学以上)15点、毎日小学生新聞賞(小学生)3点、全日本書道連盟賞25点、高野山金剛峯寺賞42点でした。

全国競書大会展示会場(左・中・右写真拡大)

第63回日本書道美術院「教育部展」

全国競書大会展示場の先は教育部展の展示会場です。出品作品の規定は、幼年を含む小学生、中学生と高校生が対象であり、体裁は軸表装にしたものと定められております。

今年の教育部展出展の孫の3作目の作品の題字は「新しい芽」で秀作に入賞して、確実に1年毎に学習成果が出ているようです。

日本書道美術院「教育部展」会場(左・中・右写真拡大)

日本書道美術院「教育部展」には、高校の部、中学の部と小学の部があり、各部には各種の上位の入賞種目があり、特待賞、日本書道美術院賞、理事長賞、毎日新聞社賞、全日本書道連盟賞、高野山金剛峯寺賞、教育部展特別賞、みんなの書賞があります。また、一般の入賞種目には、特選、秀作、優作、佳作があります。

第63回の上位入賞の受賞者は、特待賞(高1、中2点)、日本書道美術院賞(高1、中1、小1点)、理事長賞(高2、中2、小3点)、毎日新聞社賞(高3、中3点)、毎日小学生新聞社賞(小4点)、全日本書道連盟賞(高4、中5、小6点)、高野山金剛峯寺賞(高8、中11、小11点)、教育部展特別賞(高14、中24、小26点)、みんなの書賞(高28、中41、小50点)でした。

教育部展上位入賞作品(左・中・右写真拡大)

今年で3回の書道展の観賞をしましたが、昔の日本では寺子屋で「読み書きそろばん」として習字が指導されてきました。戦後の日本の義務教育では、小学校では国語の書写として小学4年以上に毛筆で習字を指導するように復活しました。

書道は毛筆で文字を書くことで、文字の美しさを表す古くからの日本固有の芸術であり、美しく書き表した文字を展示する書道展で、作品を見て観賞すると感動をおぼえ、何となく心が落ち着き癒されてきます。書道は独特な東洋固有の素晴らしい芸術ですので、美しい字を書きたいと思ってもセンスが無ければ叶わないのです。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲載Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 神保町・駿河台界隈 第18回神保町ブックフェスティバルと明治大学電機系校友会 へ

次回 イベント 東京大空襲資料展 64年前の3月10日は無差別爆撃で浅草、本所、深川の下町が大惨禍 へ