いつもありがとうございます。toshiです。

3月11日の東日本大震災から、間もなく3か月になろうとしています。

この大災害を経験した今、日本では生活が大きく変化しようとしています。

犠牲となられた多くの方々の為にも、更に素晴らしい日本に生まれ変わるよう、私たちも頑張らなくてはいけないと思います。

そして、それが実現できたその陰には、今回の大震災で犠牲となられた多くの命があったことを、決して忘れてはいけないと強く思っています・・・。

今日、「代受苦者 (だいじゅ くしゃ)」 という言葉を初めて知りました。

今回の震災に関係したことが語られていますので、そのままご紹介させていただきます。

「仏教の言葉に代受苦者というものがあり、これは本来私が受けていたかもしれない痛みや苦しみを、代わりに受けてくれている人を指します」

この言葉をお聞きした瞬間、私は大きな衝撃を受けました。私が受けていたかもしれない苦しみを、今回は東日本の方々が代わりに受けている・・・。本来であれば私が被災者であったかもしれない、そう考えるとすべてが自分の問題に見えてくるのです。

いま日本全体に一体感が生まれていますが、これも時が経てば被災した人としなかった人との間に無意識のうちに溝が生じてくるでしょう。私自身も、いつしか被災した人々の事を他人事のように考えてしまう可能性が十分あります。

「代受苦者」というこの言葉は、被災者と私の間に横たわる目に見えない境界線を消し去ってくれました。私そのものである被災者のために、自分にできることを考えて、なんでもしよう、そんな気持ちが湧き上がってきました。

これは、月刊誌 「致知」 に掲載されていた、金子みすゞ記念館館長の矢崎節夫さんの文章です。

矢崎さんは、この「代受苦者」という言葉を、震災の二日後に京都の東山にある禅林寺・永観堂を訪ねた時、そこでお聞きされた法話によって知られたとのことでした。

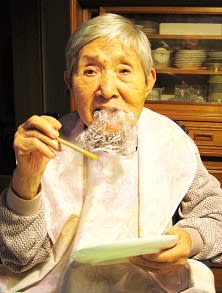

私はこの記事を読んだ時、昨年4月に他界した母トミスケの事を思い出していました。

認知症だった母と生活していた頃、masaがまさに良く言っていたのがこのことだったんです。

その時は勿論、代受苦者という言葉は知らなかったのですが、言っていたのは全く同じことでした。

「お母さんは、もしかしたら私たちがなっていたかもしれない病気を、私たちに変わってなってくれているのかもしれない、と思うことがあるよ・・・」

そんなmasaの話、何度も聞きましたね・・・。

「母は、自ら認知症になって、私たちに多くの事を学ばせてくれている・・・」

「母は、私たちがなったかもしれない病気を自ら背負うことで、私たちを護ってくれている・・・」

こんな気持ちで母の顔を見つめた時、感謝の気持ちしか浮かばなかったことも事実ですね。

「代受苦者」

本によって知ったこの言葉で、母への感謝の気持ちが、再び湧いてきました。

サンキューベリマッチ・トミスケ!

久しぶりに書かせていただきましたね、このフレーズ・・・。

そして今日の写真は、何でも好物?だった(笑)、母トミスケです。

いつもお読みいただき、ありがとうございまァ~す! (toshi)

(toshi)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます