2月27日『FC東京 vs 大宮アルディージャ〔J.League Division1 1stステージ第1節〕』

2016年J1リーグホーム味スタ開幕戦は、J2から昇格した大宮アルディージャ戦。さあ、いよいよ新しいシーズンの開幕に高鳴る期待に気分も上々で味の素スタジアムへ乗り込んだのですが・・・。引いて守る大宮にャ[ッションのFC東京ですが、相手を崩すに至らず我慢比べの様相が続きます。ゲームが動いたのは後半24分、塩田からのカウンターに一瞬のスキをつかれ重たい重たい失点。結局、これが決勝点となり、なんだかなぁのウノゼロ敗戦。いつか見た光景にフラストレーションの貯まる、全く醍醐味無き、おもろないゲームでした。サッカーがボール支配ゲームではなく、ゴールを獲る守るの攻防戦であること忘れてはいけません。今シーズンは結果がすべてと臨む城福トーキョーだからこそ、あえて辛口に云えば、結果論ですが選手起用にも疑問を感じましたし、残念ながらJ2降格した“ムービング・フットボール”から、頂きを目指す“アクション・フットボール”への進化は見ることができませんでした。ケガ人続出に早くもスクランブル発進なのでしょうが、まだまだやれるはず。間髪無くACLへと続きますが、城福監督の腕の見せ所。スッキリとした勝利を見せて欲しいものですね。

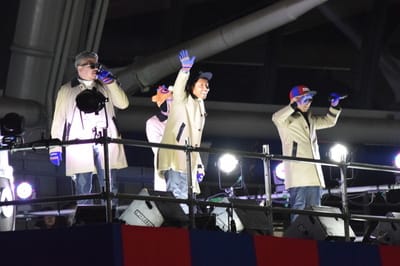

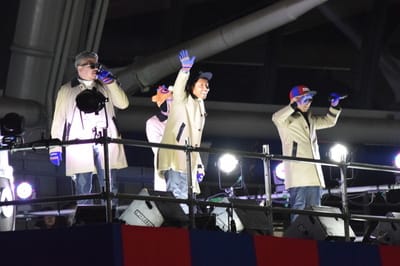

“RIP SLYME”Special LIVE

今シーズン、正GK定着、益々のご活躍をお祈り申し上げます

2016年J1リーグホーム味スタ開幕戦は、J2から昇格した大宮アルディージャ戦。さあ、いよいよ新しいシーズンの開幕に高鳴る期待に気分も上々で味の素スタジアムへ乗り込んだのですが・・・。引いて守る大宮にャ[ッションのFC東京ですが、相手を崩すに至らず我慢比べの様相が続きます。ゲームが動いたのは後半24分、塩田からのカウンターに一瞬のスキをつかれ重たい重たい失点。結局、これが決勝点となり、なんだかなぁのウノゼロ敗戦。いつか見た光景にフラストレーションの貯まる、全く醍醐味無き、おもろないゲームでした。サッカーがボール支配ゲームではなく、ゴールを獲る守るの攻防戦であること忘れてはいけません。今シーズンは結果がすべてと臨む城福トーキョーだからこそ、あえて辛口に云えば、結果論ですが選手起用にも疑問を感じましたし、残念ながらJ2降格した“ムービング・フットボール”から、頂きを目指す“アクション・フットボール”への進化は見ることができませんでした。ケガ人続出に早くもスクランブル発進なのでしょうが、まだまだやれるはず。間髪無くACLへと続きますが、城福監督の腕の見せ所。スッキリとした勝利を見せて欲しいものですね。

“RIP SLYME”Special LIVE

今シーズン、正GK定着、益々のご活躍をお祈り申し上げます