11月25日 京都の世界遺産「古都京都の文化財」仏教の霊地『比叡山延暦寺』を散策。

晴天に誘われドライブがてら、京都と滋賀にまたがる『比叡山延暦寺』を訪れました。伝教大師最澄が開山してから1,200年。多くの名僧を輩出し、日本仏教の母山と呼ばれている比叡山は、大きく三塔(東塔・西塔・横川)の地域に分けられ、それぞれ異なった趣きと伝統を伝えています。

『東塔』から1キロほど離れたところにある『西塔』は、美しい杉並木と静寂の空気につつまれています。ここ『西塔』には、比叡山でもっとも古いお堂で天台建築様式の代表とされる荘厳な中堂「釈迦堂」がひっそりした姿を見せてくれます。この「釈迦堂」は、秀吉が三井寺園城寺の金堂を移築したもので、正式名称は「転法輪堂」といいます。また、伝教大師の御廟であり比叡山で最も清浄な聖域である「浄土院」や、弁慶が2つのお堂を渡り廊下で担ぎ上げたという伝説が残る「弁慶のにない堂」と呼ばれる「常行堂」「法華堂」があります。こちらは参拝者が少なく霊地の雰囲気漂う森の中。

今回はおとずれることはありませんでしたが、「居土林」では座禅止観や写経・作務が体験でき、訪れる人に心のやすらぎと神秘の世界へ導いてくれるとのこと。

比叡山延暦寺がまさしく厳しい山岳修行の地であることを実感する「西塔」地区でした。

にない堂(常行堂)

にない堂(法華堂)

にない堂(渡り廊下)

恵亮堂

釈迦堂

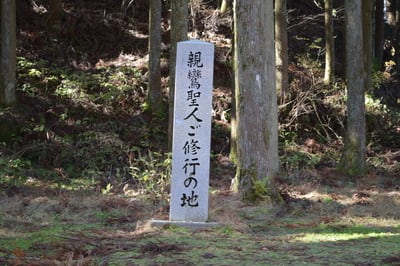

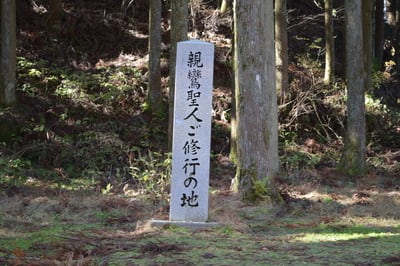

親鸞聖人修行の地

浄土院

浄土院(伝教大師御廟)

伝教大師尊像

晴天に誘われドライブがてら、京都と滋賀にまたがる『比叡山延暦寺』を訪れました。伝教大師最澄が開山してから1,200年。多くの名僧を輩出し、日本仏教の母山と呼ばれている比叡山は、大きく三塔(東塔・西塔・横川)の地域に分けられ、それぞれ異なった趣きと伝統を伝えています。

『東塔』から1キロほど離れたところにある『西塔』は、美しい杉並木と静寂の空気につつまれています。ここ『西塔』には、比叡山でもっとも古いお堂で天台建築様式の代表とされる荘厳な中堂「釈迦堂」がひっそりした姿を見せてくれます。この「釈迦堂」は、秀吉が三井寺園城寺の金堂を移築したもので、正式名称は「転法輪堂」といいます。また、伝教大師の御廟であり比叡山で最も清浄な聖域である「浄土院」や、弁慶が2つのお堂を渡り廊下で担ぎ上げたという伝説が残る「弁慶のにない堂」と呼ばれる「常行堂」「法華堂」があります。こちらは参拝者が少なく霊地の雰囲気漂う森の中。

今回はおとずれることはありませんでしたが、「居土林」では座禅止観や写経・作務が体験でき、訪れる人に心のやすらぎと神秘の世界へ導いてくれるとのこと。

比叡山延暦寺がまさしく厳しい山岳修行の地であることを実感する「西塔」地区でした。

にない堂(常行堂)

にない堂(法華堂)

にない堂(渡り廊下)

恵亮堂

釈迦堂

親鸞聖人修行の地

浄土院

浄土院(伝教大師御廟)

伝教大師尊像

在阪のFC東京サモノとって、今シーズン開幕にあたって、この日の今野泰幸が率いるガンバ大阪アウェイ戦を、どのようなチーム状態でむかえているのか想像するに楽しみでした。“リーグ戦の優勝争いをしたい〔観察眼(遠藤保仁共著・角川書店)〕”と言ってガンバへ移籍した今ちゃん。まさかこんな状況下で対戦するとは誰も予想していなかったでしょう。今日は、ルーカスとのマッチアップに注目して観戦。ゲーム終了後、座り込んで立てない今ちゃん、ホーム最終戦にてグランド一周する時も襟を立てうつむく今ちゃん、人一倍責任を感じるタイプだけにJ2降格経験者として思うところが多いのだろうと思います。ガンバを応援することはありませんが、今ちゃんには元気にピッチに立っていてほしいなあ。

在阪のFC東京サモノとって、今シーズン開幕にあたって、この日の今野泰幸が率いるガンバ大阪アウェイ戦を、どのようなチーム状態でむかえているのか想像するに楽しみでした。“リーグ戦の優勝争いをしたい〔観察眼(遠藤保仁共著・角川書店)〕”と言ってガンバへ移籍した今ちゃん。まさかこんな状況下で対戦するとは誰も予想していなかったでしょう。今日は、ルーカスとのマッチアップに注目して観戦。ゲーム終了後、座り込んで立てない今ちゃん、ホーム最終戦にてグランド一周する時も襟を立てうつむく今ちゃん、人一倍責任を感じるタイプだけにJ2降格経験者として思うところが多いのだろうと思います。ガンバを応援することはありませんが、今ちゃんには元気にピッチに立っていてほしいなあ。