ちょいとお邪魔しました 「コミュニティはな」さん。

小林さん中心に、ボランティアさんがたくさんたくさん集まって、

中心市街地のど真ん中、昔で言ったら、銀座1丁目の小林さんのお宅を改造して、

「コミュニティはな」は昨年1月にできました。

カフェでありしゃべり場であり、居場所である「コミュニティはな」

お菓子付きのコーヒーや紅茶は250円で提供。

毎週火曜日は「なんでも相談会」を開催し、相談に応じて必要な福祉につないでくれています。

また、水曜日には「水曜市」を開いて、有機の野菜の販売。

そして、第1,3金曜日が「カレーの日」。

午後4時から7時まで、おいしいカレーを500円で提供し、

一人暮らしの方々や人と会いたいけど会いたくないような複雑な気持ちを持った人をも、

いやしてくれる場所なのです。

「マンションに住む人にも1人暮らしが出てきているんです。子どもは戻ってこないから。」

そう小林さんは話されました。

「とことこタワー祭り」もそうだけど、

今は ツナゲていくことの必要な時代であることを改めて感じたのでありました。

伺ったとき みなさんと

11月12日(金) 知事が県内を視察する「ふれあい訪問」

本日は、所沢市の優秀な特色ある企業、団体を訪問するため 3か所

1.見澤畜産 所沢牛(日比田)

2.YOT-TOKO (地粉カフェ&野老ゴールデン+埼玉りそな銀行)

3.株式会社 井口一世 (所沢新町)

に同行した。

1. 見澤畜産 肉牛を飼っているのは市内で見澤さんだけ。「所沢牛」の名称で、ブランド化を目指している。

見澤さんのお話は知らないことばかり。畜産協会の会合でもいつも興味深い。

6年前のエピソードはこちらhttps://blog.goo.ne.jp/zenntatosannpei/e/7cf526d88329f236b55b80a51b1181ab

以下、覚え書き、

和牛は種(しゅ)で決まる。見澤さんの牛は和牛とオーストラリアの混血牛。日本で育てても和牛というわけではない。和牛を海外に持ち出した人がいて、迷惑。和牛は差しが入りやすく、洋牛は赤身。確かに、欧米人は赤身が好きだ。肉質はエサで決まる。とうもろこしと藁と○○と○○と。その配合割合で、うまく差しが出るようになった。そこまでに相当の年季が要った。餌をやるとき、食いつかないで後ろで寝ている牛は調子が悪い牛。肝臓がよくない場合が多い。そういう牛は世話して元気にしてやる。仔牛は7か月でやって来て、27か月くらいで出荷する。藁はもう少し短くやれば無駄がなくなる。藁のカッターの購入費なども補助が付くが、申込書の作成が非常に難解。小さな畜産農家はそこで断念する。大企業だけが補助をもらう結果になりがち。補助されたのちの使い方は自由。農水省は門戸を開放しすぎると処理しきれないから、補助受付の間口を意図的に狭くしているのではないか。生き物は最初に50万、エサで50万。1頭100万円でそんな感じ。すごい儲けにはならないが現金は回る。ある大手のレストランでは、オーナーが見澤さんの牛を食べて即座に「ここの牛を買え」となったという。そのほか、いろいろなことを話してくれたが、門外漢ゆえ覚書も以上。

いずれにしても見澤さんの牛がブランドとなって広く知られていくことを応援したい。

大野知事に説明される見澤さん

2.YOT-TOKO(地粉カフェ&野老ゴールデン+埼玉りそな銀行)

指定管理者の宮本さん、地ビールの吉村さん、地粉カフェの渋谷さんがぞの状況を説明された。

共通するのは、「今はコロナだが、我々は観光物産館なので所沢のよさを宣伝し、売っていきたい」というところ。

確かにそうなのだが、私としては実は、観光客頼り(一見さん相手の商売)にしないで店として自立してほしい、と思っている。

サクラタウンの隣で駐車場運営をし、コバンザメ商法で自立してほしい、と願っている。

また、所沢の人がまた買いに来よう、と思ってもらえる商品を出さねば、それは所沢らしくない、のではないか。

まだまだ工夫の余地があると思う。二兎を追うものは一兎をも得ない、のかもしれないが、

さらに所沢を研究して発展をしてほしいと願うものである。

辛口ごめんね。

そして、埼玉りそな銀行、

県ができて150周年記念のケーキの披露。そして、電子通貨の実証実験をここサクラタウンで

やっているのだ。ダビンチストアだけでしかまだ使えないのだが、1万円を携帯上の電子通貨に換えれば、

アニメキャラクターがお金の役割を果たして、増えてくる。おつりもアニメキャラで。

アニメ好きには面白い実験。

今地域振興券など、紙の商品券でやっているのが、電子版になるとこれで代用でき、紙の印刷代、手数料などが節約されると思う。今後に期待である。

渋谷さんによる説明

左から 見澤さん、宮本さん、大野知事、渋谷さん、吉村さん

りそな銀行のみなさまと

3.株式会社井口一世

青年会議所の先輩、井口さんの会社だ。井口さんは、金型を作らないでそのものを作ってしまう そういうシステムを導入し製品を売っている会社だ。以前からコピー機の部品を制作してきた井口さんの会社だったが、新機種のコピー機を作るには、それぞれの部品を作るための「金型」がまず必要で、それを作るために多大な費用が掛かるのだそうだ。何十億円も。だったら金型なしで作れないか? そのほうが早いし安い。 製品化するまでに必要なデータを集積して、それを重ねて直接、製品づくりへと結びつける。ゆくゆくは、そのデータ(情報)を販売する、そんなところまで目指されている。

職人が習得、蓄積してきた技術、勘を数値にしてデータ化標準化して、誰でも製造機械のコンピュータ操作だけでできるようにしてしまうのだ。「なんとかなる」をキャッチフレーズに社員一同突き進む。入社試験もユニークで、根気の続く人かつイノベーションの才能ある人だけが採用される。すると女性になっちゃうのだそうだ。確かに、中学生のソフトボールでもキャッチボールの仕方を教えて職員室に帰り、30分後に見に来てみると男子は別の遊びに興じているが、女子はキャッチボールを続けている。市役所の新人も女性のほうが精神年齢が5歳は上に見える。平成18年には県から第1回渋沢栄一ベンチャードリーム部門奨励賞を受賞したり、その後も様々な表彰を受け、いま上昇中の企業である。

くわしくは日経ビジネスhttps://business.nikkei.com/atcl/seminar/19nv/00125/00029/

コロナで市長が伺う「こんにちは訪問」をお休みしているうちに、大野知事に先を越されてしまった。

反省である。

それにしても、所沢をリードする訪問先のみなさま、今日はありがとうございました。

さらなる発展を祈ってます。

スタッフさんと 画面 前列右が 田口院長

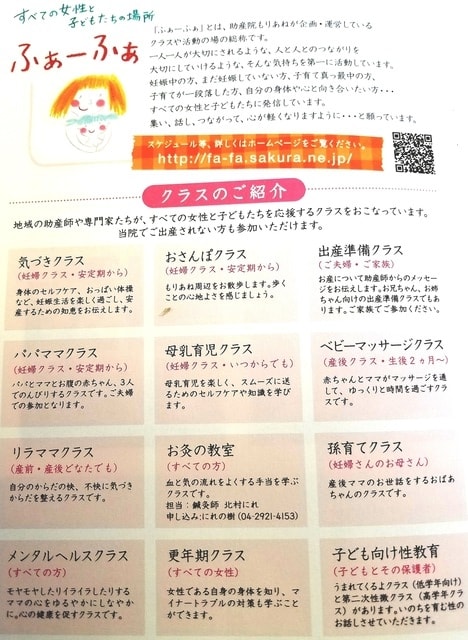

11月5日(木) 助産院もりあね をおたずねしました。

助産師さんってすごいなぁ、とは妻の立ち合い出産をしたときの私の実感ですが、

病院でも助産院でも自宅出産でも、責任を負って取り上げてくれる主体は、助産師さんなんですね。

もりあね助産院は、自然との調和を大切に立ち上げられた自然を感じながらお産ができる助産院さんです。

理念として、

「安全と安心を第一に、生命を尊重、自然性を尊重、智を尊重し、

女性と子どもおよびその家族との間に深い信頼関係を築くことを基本とします。

そして、女性の健康と権利を守ります。」

と書いてあるように、

ゆったりとした環境の中で、妊娠・出産・育児を自然の営みの一部であることを大事にしながら出産を助けて(助産)いるようでした。

「もりあねってどういう由来ですか?」

と私が問うと

「もりあねは、守り姉(産むことを守る女性)。田んぼを守る人は田守(たもり)、野を守る人は野守というのと同じです。」

とのこと。

昔は、そういう道祖神のような存在、頼りにされるお母さん(お婆さん)がどの地域にもいたんですね。

私も、昔、ロッテルダム日本人学校に派遣された友人がこう言っていたのを思い出します。

「ロッテルダムでは、妊娠がわかると自宅前にコウノトリの立て看板が建てられちゃうのよ。

それで、妊娠がばれちゃうんで近所の人がみんなでどんどんお祝いを言いに来るんだ。

そんでもって、みんな 赤ちゃんの誕生を日に日に待ちわびるの。

そして、出産近しとなったら、近所の人がみんなでやってきて自宅で出産するんだよ。

産婆さんみたいな人が取り仕切って、全部自宅でみんなで済ませちゃうんだよ。」

と。

ワークシェアリングの先進国であり、日本が福祉の模範としているオランダの首都であっても、

実はそのような「きずな=かかずらい」が人々の中にはいまだに息づいているのでした。

(システムで無機質化していくのではなく、大切な部分は敢えて変えない賢さをヨーロッパは持っているのかもしれないと、

その時は感じました。)

そういうことを考えてみても、子どもを産むという行為は、単に医療システムの中で行われるものではないことがわかります。

さて、助産院もりあね、南に面した窓からは、春は桜の、夏は新緑と畑の緑、秋は紅葉、冬は富士の姿が眺められます。

そして、北側には、富岡保育園(木造、地熱利用など自然派)もあって、園庭からの幼な子の歓声が響いてきます。

建物も木のぬくもりをふんだんに生かした作りで、すべてが自然との調和に心が配られておりました。

おいしい料理が出されるとか、アロママッサージもあるとか、

そして、出産した後もお母さんやご家族の会(バーベキュー)が自主運営されている。

詳しくはこちらへhttps://moriane.jp/

私としては、もりあねさんに、市として、

産前産後で気持ちの面でも心配のある母子の産後ケア事業もお引き受けいただいているだけでなく、

所沢市防災会議でも助産師会代表として出席いただいており、

かつ、災害時の福祉避難所としてのご協力もいただいている施設なので、お礼も兼ねて伺ったわけですが、

あったかい日差しの中で田園風景を見ながら、笑顔の助産師さんや職員の方々とお話しして、

心がゆったりと癒されていくのを感じたのでありました。

なお、その日も一組の母子が出産を終えて宿泊しておられました。お元気で!

窓を開ければ~ 春の景色

個室から外を眺めて

全景 道を挟んで手前には保育園がある

![]()

にほんブログ村←くりっくおねがいします。

なんと清々しい気持ちなんだろう。

すだち作業所を訪問して僕は心も体もうきうきとしている。

働く人々の生き生きとした姿がそうさせたのか、補助をする方々の滲み出る温かさがそうさせたのか?

いずれにしても僕は今猛烈に感動し、春爛漫の気持ちである。

2002年 すだち作業所は障害者の働く場としてメンバー9人、スタッフ3人で産声を上げた。

初めは市場の中にて作業した。

そのうち、事業は拡大し、亀ヶ谷にも日比田(水耕栽培)にも農場ができた。

今は、川越、三芳町にも作業場があり、パンを焼いたりもしている。

そして、今では150人くらいの方が働いている。所沢の中だけで言うと、

障がい者75人くらいとコーチ[非常勤]25人くらいの方が、働いている。

今日は、そのうちの所沢分、2年前にできた水耕栽培をまずは訪ね、その後、市場の中の現場を見学した。

日比田の水耕栽培

理事の野口さんと木下さんに説明をしていただく。

・設備は5000万円。貯めてきたお金と借金で、ハウスなどを作った。

・水耕栽培よりも露地野菜作りのほうが、天候に左右されるし、トンネル張りなど作業も大変だし、害虫もあるし、難しい。

水耕栽培は無農薬でやっている。先日の高温には参った。野菜が少しやられた。

・しかし、出来たサラダ菜などはそのまま出荷するだけでなく、加工して、料理して店に出しているから大丈夫。

・つまり、6次産業化をやっているのであった。

・作業に向き不向きもあるが、ローテーションでやっても大丈夫。慣れてくれば十分できる。

市場内の作業所

・栽培した野菜の選別、出荷のほかに、依頼された野菜や果物を包装して箱に入れて出荷したり、きれいに拭いて整えて出荷したり、いずれにしても依頼主の求めに応じて違った工程の作業をしている。

・ほとんど年中無休で忙しく、ミカンの季節になると、今の仕事に加えてミカンの袋詰めの依頼が来てフル回転。多くの人がところバスで通勤しているので、5時過ぎの最終バスに間に合うのが大変になる。

・市場内の作業場も去年すこし移動し、きれいな作業所を自前で建設した。

・ここでの作業も得意不得意あるが、固定化せず、勤しんでいる。そして、みんな生き生きと働いていた。

・就労支援B型をとっている。労賃は月35000円。5万円を目指して頑張っている。

こどもと福祉の未来館 の中の喫茶『テミカフェ』経営

市場に出荷するだけでなく、調理して料理として提供している。

農水省が力を入れる「6次産業化」をすでにやってしまっているのである。

また、市場の中にもカレー屋を運営し、さらに定期的に野菜の直販をやっている。

みなさま、ぜひおいでください!!

日比田にて 野口さん、木下さんに迎えていただく

左がサラダ菜 右がベビーリーフ 下には栄養を含んだ水がゆっくりと流れています。 ・

・

より早く植えたものから大きくなる。成長につれ盤を移動させていき、収穫する。

右手前から奥に従って最近植えたもの。 「この白い「盤に、スポンジに植え付けた種をスポンジごとはめ込んでいくんです。」と木下さん

「この白い「盤に、スポンジに植え付けた種をスポンジごとはめ込んでいくんです。」と木下さん

収穫した後は、その盤をきれいに水洗い。所沢中のK﨑くんに会えてびっくり。

日比田のハウスで作業している皆様とパチリ

そして、次は市場の中の作業所に移動しました。 新設した建物であり、今はきれいで快適だそうです。

大根を袋に入れて出荷します。この大根はよそで作ったもの。袋入れの委託です。

大根の袋にシールを張る作業。てきぱきと進んでいます。

隣のテーブルでは、ジャガイモを袋に入れて封をして、箱に入れる作業。これも委託を受けてやっています。

じゃがいもの大きさなど揃えて、注意して袋に入れます。

所沢中出身のS藤くんの活躍も見ることができました!

S藤くんが 袋に詰めて封をしているところ。

先ほど栽培したサラダ菜などのうち、出荷するものを袋に入れる仕事。これがなかなか難しい。

こちらは輸入されたネーブルを拭(ふ)いて箱に入れなおす仕事。

かびているネーブルも結構あるので、それを除いて、他は磨いて出すのです。

人参をそろえて袋に入れる仕事。

こんな風に長さをそろえて、たがえて袋に入れます。

所沢の人来てくださーい! の声で大集合。 ほかにもたくさんの人が働いています。

委託された仕事は次から次へとくる。

メロンには、こういうネットをかけて梱包しなおすのです。

ここは こどもと福祉の未来館 のお店『テミカフェ』

『テミカフェ』では 水耕栽培のサラダ菜 が売られています。

もちろんサラダとしても料理して出します。この写真はパンケーキを料理中。

作業所を去るときに、木下さんからお手紙をいただいた。

夏は暑く、重いものも運ぶと腰も痛くなるし、

定植盤(ていしょくばん)を洗うので濡れることもある。

でも、野菜の成長を見られるし、おいしく食べてもらえるし、

とてもやりがいがある。

野菜を作ってよかった。

たくさんのことを学べた。

これからもがんばりたい! 応援よろしく!

という趣旨が書いてあった。

お手紙ありがとう。 大切にします。

ゆうき福祉会 すだち作業所 2002年に発足してから15年、

いろいろなことを乗り越えて今、大きく力強く、素晴らしい活動をしておられる。

みんな生き生き仕事している。

さらなる発展を願わずにいられない。

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願いいたします

8月26日 ほっとふる柳瀬にお伺いしました。

ほっとふる柳瀬は 平成19年度 から活動をされています。

県の 地域サロン改造費補助 の出る その少し前から 地域発で 始まりました。

家主が亡くなってしまって空家になっていた家を お子さんにお願いして 使わせてもらったのだと。

挨拶は岡田代表から、そして詳しいお話は 森口さんから伺いました。

活動は、基本的に毎週 月・水・金の週3日。午前10時半から午後4時まで。

利用者は一回100円の利用料を払って、スタッフも月に一回は100円払って、参加します。

運営自体は年に20万円社会福祉協議会から補助を受け、残り10万円を自己資金を集め行っているとのこと。

スタッフさんもみんなお元気で笑顔が美しい。 だからこそ人が集うのでしょう。 また、女性が多いが男性の方もおられました。

なお、お酒は出さないのだそう。 だって、そうしたらBARになってしまうから。

スタッフさんもそれぞれ得意分野があって、それぞれの場面で力を発揮。

利用者も 食事に来たり、お話に来たり、仲間に会いに来たり、囲碁や将棋に来たり、歌声喫茶に来たりと

好きな時に参加しています。 みんなで歌を歌う日には、伴奏する人が来てくれ カラオケではなく、みんなで歌うのだとか。

きっとそのほうが 昔懐かしい歌もあって 心合わせることもできるのでしょう。

雨の日も嵐の日も、スタッフが来てサロンを開けるという。 そういう日でも来られるおじいさんおばあさんがおられるのだそうです。

また、タクシーで来られる方もいて、

集うということ、受け入れられ受け入れるということの重要性を 感じることになりました。

教育と教養。 よく言う言葉ですが、今日行くところがあって、今日用事があることが つながり であり、 存在感であり、

幸せにつながっているのですね。

そして、それが長寿にもつながっていく・・・。

ほっとふる柳瀬は、こういった活動のほか

・交通弱所にとっての街づくりに対するチェックと提言

・やなせ福祉まつり の企画運営

・障がい者サポート などに対する各種研修会の実施

そのほか、今後は地域のお助け隊の活動も発展させていきたいといいます。

「これならボランティアできますよ」 という人と、 「このことで困っています、誰か助けてもらえませんか?」 という人をつなぐ 支えあいの仕組み であります。

ほっとふる柳瀬

利用者はお年寄りに限らず 子どもも障がい者も でありました。

最後に『ほっとふる柳瀬の街づくり宣言』をご紹介して、報告を閉じることにいたしましょう。

ほっとふる柳瀬のやなせ・福祉のまちづくり宣言

世界の国々の中で最も高齢化が進む日本は、

これまで経験したことのない少子超高齢化の時代を迎え さまざまな社会問題を抱えており、

私たちが暮らす柳瀬地域でも 介護問題や子育てに悩む家庭が増加しつつあります。

住民主体の福祉のまちづくりに取組む『ほっとふる柳瀬』は、

安全で安心して暮らせる街づくりのために、人と地域の つながり を大切にします。

私たちは、若いお母さんを応援し、未来に羽ばたく子供たちの夢を育む活力のある街づくりを目指します。

私たちは、

貧しかった日本を豊かにし、家族と社会を支えてきた人生の先輩たちが、やすらぎ 憩える街づくりを

目指します。

私たちは、柳瀬に暮らすすべての人たちが、やさしさと思いやりでつながり、支えあう

ほっとふるな街づくりを目指します。

そして、いつの日か このまちに暮らして良かったと 子供たちも大人も誇りに思える

ふるさと柳瀬 となることを願い、

一人ひとりができることを大切に たゆまず、めげず、あきらめず、

そして、たのしく、息長くつながっていくことを誓います。

平成21年3月6日 やなせ福祉まつり にて

最後の「そしていつの日か…」のくだりは

私の好きなマルチンルーサーキング牧師 の「I have a dream」の一節が思い出され

スタッフのみなさんが ほっとふる柳瀬の創設にかけた思い・願いが切実に伝わってきました。

みんな一緒に はい チーズ みなさまの活動に心から敬意を表し、そして、皆さん元気に末永く活躍されますことを。

![]()

にほんブログ村 ←クリックに感謝しています。もう10日間もアップしていませんが、それでも4位でした。皆様のご協力に感謝です。

総会(ソウカイ)が続き、宴会(エンカイ)が追い討ちをかける。昼間は面会(メンカイ)が入り、もうすぐ議会(ギカイ)が始まる・・・。

大野松茂 元狭山市長(元代議士でもある)によれば、宴会・面会・議会のこれらを「三会の苦」 と呼び、当時の首長らは恐れていたとか。

そうした中で、報告の時間とれず、遅ればせながら本日やっと「市長のこんにちは訪問(ホルモンではない)」のご報告をいたします。

(こんにちはホルモンってコーナーなら結構得意かも…)

閑話休題

『ところざわ学生映画祭』は既報のとおり

でありますが、そのスタッフさんにご来訪頂き、その思い、苦労、そして夢などを伺いました。

『ところざわ学生映画祭』は昨年度スタートした。

平成26年10月、早稲田大学所沢キャンパス祭に株式会社Cープロジェクト代表の山下勝也さんが訪れて、当時3年生だった村松優翔(むらまつゆうと)さんと出会ったのがきっかけだった。いろいろあって半年後の平成27年5月には『第1回ところざわ学生映画祭』が実現する。ただ、半年後に行うためには、既にとってある映画の出品をするしかなく 第1回は今回も受賞した松尾豪さん(日大藝術学部)の作品に負うところも多かったという。

さて、今回は準備期間も長く40作品がエントリーしてきた。そこから選考で12作品に絞られて

『第2回ところざわ学生映画祭』は5月8日ワルツ所沢8階ホールでおこなわれた。

私もそのうちの4作品を見たのだったが、 学生映画とは言っても映画監督の卵たちの作品であり、カメラアングルもストーリーも普通の映画と遜色ないレベルであって、「侮(あなど)り難し」の表現を使わせていただいた。http://blog.goo.ne.jp/zenntatosannpei/e/9ff89ff9c22051a549f7c7a020437f45?fm=rss

さて、映画祭の後の5月30日、実行委員さん方に市役所においでいただき、お話をうかがった。

いらしてくださったのは、株式会社Cープロジェクト代表の山下勝也さん、 そして、同じく 井口さくらさん

そして、実行委員長を務めた早稲田大学人間科学部4年で村松優翔(むらまつゆうと)さん、

そして、実行委員の日大芸術学部1年 櫻木流佳(さくらぎるか)さん。

★ 山下勝也さんはFB所沢の世界でも有名だが、「とこなび」の経営者であり、映画祭の仕掛け人兼よき理解者(まとめやく)なのだと思う。

そこに甘えさせていただいて、『こんにちは訪問』 としては、学生さん中心に話を進めさせていただいた。

★ 櫻木流佳(さくらぎるか)さんは、日大芸術学部の映画学か監督科の1年生。

5歳から子役の経験もあり、映画にも出たことがあったという。

途中で役者は辞めて勉強に専念せねば、となったのだが、軽い気持ちで日芸の映画学科監督コースhttp://nuart-cinema.info/course-kantoku/をAO入試で受けたら受かってしまったのだそうだ。

周りの学生は皆、「目指して執念で入った強者」でありびっくりしたというが、今は驚きと感動の日々の中、自分も監督を目指したいという。

是枝裕和監督の作品が好きで、家族を描くところに興味があると語ってくれた。http://www.kore-eda.com/

日大芸術学部の映画学科監督コースでは、日々が映画監督になるための学びであり、演劇科やカメラ陣もそれぞれを目指す科から選ばれて?

(自然と集まって)チームができるという。

★ いっぽう、実行委員長の村松優翔さんは、早稲田の映画サークル『CINEMANIAX』に所属。

早稲田にはたくさんの映画サークルがあるが、所沢キャンパスに本拠地を置くのはこのサークルのみだという。

映画監督を目指すのかと聞くと、そうではなくてコンピュータを使ったグラフィック?などの関係に進みたいと語った。

(スミマセン! この方面自分が疎くってそう今は記憶していますが・・・定かではありません)

村松さんには第10回TOHOシネマズ学生映画祭のCM部門グランプリ受賞の実績があるとのことで、『第1回ところざわ学生映画祭』の実行委員長も彼が務めた。

落ち着いた口調の彼は、「自分は短期決戦で撮ってます。俳優も監督もカメラも、学生の休みがバラバラだから長期休暇の時しかできませんから。」

といっていた。メンバーは高田馬場キャンパスにもおり、なおさらなのだろう。

また、曰く

「監督やろうって人は個性が強いというか、わがままな人が多いですよ。

商業映画と違って監督は脚本も書き、編集も全部自分でやります。」

すると、櫻木さん「そうですね~。」

すると村松さん、「お金もない中、俳優もタダでやってくれます。それでもお金は必要で、監督はお金を多く出します。

そのために塾その他のバイトもしています。」

櫻木さん「すげえなあ、あたまいいんですね~。僕は市内のコンビニでバイトしてます。」

加えて「日芸は学校から少し制作費用が出るんですよ。」

もっともっと聞きたいことはたくさんあったが、ここで秘書室より「時間です」の冷たい遮(さえぎ)り。

次の予定がまだ2つ残っているのでありました。

若者と話すのはそれだけで気持ちが良い。

夢と希望をこちらも感じることができる。

参加いただいた4人の皆さんに感謝し、若き二人の未来を祈って、私は4人の皆さんを見送ったのでありました。

『ところざわ学生映画祭』は、100年続く映画祭を目指して進む、という。

ぜひ、さらに大きくなって全国に許(ゆ)りたる映画祭に育っていって欲しい。

文化とみどり を前面に押し出して魅力を深化させようとしている所沢市 も、その活動を支援したい!

話が弾んで時間が足りない!写真左から櫻木さん、村松さん 私 山下さん、井口さん

将来は何になりたいの? やっぱり映画監督?

実行委員さんの労をねぎらい 若者たちの将来を期待し、パチリ!

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願いいたします

市長のこんにちは訪問

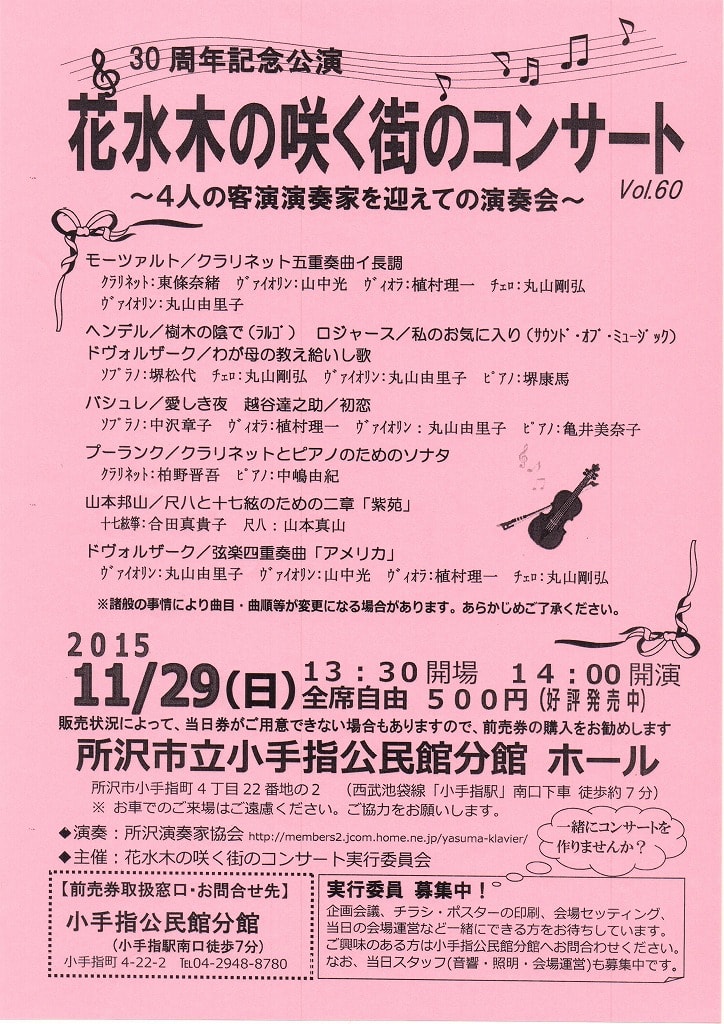

今日は、「花水木の咲く街のコンサート」 実行委員会さん をお伺いしました。

お伺いしましたって書きましたが、実は役所にいらしていただきました。

小手指公民館分館を会場に、所沢市在住の演奏家により手ごろな値段(500円)で市民に上質な演奏が提供されています。催しは年間二回、今年で30周年を迎えられました。

実行委員会代表の小田部さん、後藤さん そして、演奏家からは萩原久美子さん(ピアノ)

山田彰一さん(ピアノ)、中沢章子さん(ソプラノ)とお会いして、お話を聞きました。

小田部さんは穏やかな笑顔が印象的な方、後藤さんも小田部さんを陰でしっかり支えていらっしゃるという感じの方。

演奏家の3人の方は、やはり芸術家という雰囲気。

穏やかな表情の奥に芸術を追究していらっしゃる独特の潔癖さというか、張りつめた鋭敏な感じを、

皆さんお持ちでありました。

さて、『花水木の咲く街のコンサート』 伺ってみるとやはり30年の間には、紆余曲折があったんですね。

今から30年前、平成61年(1986)に始まったこの会は、まずは、小手指公民館が依頼したのがきっかけのようです。

総会員は4名、代表は藤田明氏、そして、藤田節子氏、澤田勝行氏、奥浦博子氏がメンバーで『小手指音楽家グループ』と名乗っての結成でした。

協賛に公民館がなって、自主運営的につづけられたようです。

それから10年後、平成7年に「あの団体だけ特別優先で借りられるのはおかしい」と匿名の指摘が入り、

市民の実行委員会による運営にして、演奏家の皆さん、公民館の3者でやっていくこととしたそうです。

第19回から主催は『花水木の咲く街のコンサート実行委員会(会長山本氏)演奏が所沢演奏家協会(会長藤田氏)

として運営することになります。

平成11年(1999)藤田会長が引退され、その後、演奏家協会は代表制になりました。萩原さんが代表。

演奏家協会のメンバーは現在15名が所属されているそうです。

が、実行委員会の悩みは、やはり陰になって支えてくれる存在の継承のようでした。

その点は、どの団体も同じ悩みを持っているんだなぁ、と感じました。

左から 後藤さん 小田部さん 私 中沢さん 山田さん 萩原さん

さて、その後、11月29日(日)

『30周年記念コンサート』を聞きに、小手指公民館分館に行ってきました。

会場は満席。皆、クラッシックが好きな方々です。

普段私が様々な行事でお会いしている方々とは違った雰囲気でありました。

モーツァルト/クラリネット五重奏曲で始まり、歌あり、琴あり、尺八あり。

こんなに身近なところで、素晴らしい演奏を一身に受けて・・・夕やみ迫る小手指の街を出るとき、

私はワンランク上の人物になったような錯覚に陥りました。

それほど、芳醇なひと時を過ごさせていただいたのであります。

実行委員の皆様や演奏家の皆様に心から敬意を表し、今後とも長くこの活動が続いていきますよう願ってやみません。

演奏中の写真は 撮ることができませんでした。 あしからず

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願いいたします。今は6位です。

すごい会社があったものだ。

所沢は三ケ島の糀谷に所在するそのベンチャー企業はこれからよき投資家と組んで、きっと大きく世界に羽ばたく!!

『 株式会社 ONーART 』

25年ほど前の1990年、壁画や造形物を作るのが好きで、金丸社長が一人で会社を立ち上げた。

言ってみれば、トリックアート。

映画やイベントなどの背景では、立体的に見える絵が有用であった。

仲間と共に好きな絵を書いて、それを仕事に活動していた。

が、コンピューターの進化は次第に手描きを凌駕するよう思われた。。

そこで、15年ほど前には、バルーンアートを手がけていく。http://www.on-art.jp/%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%B3/

バルーンアートはビニール?でできた空気で膨らませた立体物。

軽くて移動は楽だし、中が空気なので、しまう時にはたためばよく、コンパクトで非常に便利。

いろんなバルーンを作ったが、最近では、あの大きな「ねぷた」を静岡市に登場させた。

それを見たつくばJC(青年会議所)メンバーが筑波のねぶた祭りで制作を要請。(JCかどうか少し定かではありませんが・・・)

アイデアから作り上げるまで一部縫製を除いて全ての工程を、株式会社ON-ART一社で担う。

いわゆる6次産業的で強い。

そうこうしているうちに金丸社長「恐竜を作りたい!」と思ったのだそうだ。

製作工場を所沢市に借りて、社長の夢を応援する人々にも囲まれて、いまは、恐竜一筋。

12頭の恐竜が、本物そっくりに動くんである。

(私は食われそうになって逃げた)

最初は滑らかな表面にトリックくアートで本物感を出していたが、今や凸凹した表面に精密に絵が施され、

さらに爬虫類の動きができるようにメカが改造され、ついに特許もとってしまった。

13カ国で特許取得。世界のどこにも追随は許さない。

「DINO-A-LIVE」

生きているかのように歩き回る恐竜たちがつくる、体験型エンターテイメント。

小さなベンチャー企業だけれど、夢を持った投資家とタッグを組んで、

世界の人々相手に、クールジャパンの本領を発揮するのだ。

特許を取った「恐竜型メカニカルスーツ」は2009年東京都ベンチャー技術大賞・新製品新技術助成対象製品に認定。

2012年には、経産省内閣総理大臣賞・ものづくり日本大賞受賞、関東地方発明表彰・中小企業庁長官奨励賞受賞。

各種イベント会場にて集客記録を樹立。TV番組にも多数出演。

既に海外からも問い合わせが殺到中だ。

「今度は飛べるのも作っていきたい。」

社長の、そして社員の皆さんの大きな夢は、大空を駆け巡る。

株式会社0N-ART http://www.on-art.jp/

航空発祥の地・所沢から、ベンチャー企業が今、世界の空へと、離陸を始めた。

大暴れで、もう手におえない恐竜

金丸社長さんほか社員の皆様と

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願いいたします。

懐かしい感触、おむつのお尻のふっくらした感じ。

それをぽんぽんと手のひらで叩いてやると自分もともに心が落ち着いていく感じ。

赤ちゃんに歌ってあげる懐かしい歌の数々・・・。

そうだ、まだ子供のおなかがぽんぽんと呼ばれ、眠ることはねんね、起きることはおっきと呼んでいたあの頃、

ご飯はまんまで、子どもが笑うとこちらも夫婦で顔を合わせてニッコリして幸せを感じていたあの頃を、

僕は懐かしく思い出した。

子育てサロン『ちょっとひとやすみ』

新所沢東公民館を会場に、月に一回、赤ちゃんを連れた新米ママがあつまって、

昔ママ、今はおっかさんになった方々と、、

歌を歌いながら赤ちゃんと戯れたり、

子育ての情報を聴いたり、

子育ての悩みを打ち明けて解決したり、

新米ママさんどうしが知り合いになって安心したり…

とにかくあったかくて安心の時間空間を過ごすのでありました。

今日も30組ほどの親子が来られていました。(下の写真は参加された新米ママさん親子)

この子育てサロン『ちょっとひとやすみ』

公民館事業から始まって14年前に独立。

ボランティア有志の方々が集まって独自の活動を開始し続けてきた。

今でこそ各公民館で「子育てサロン」は持たれているが、14年前にはなかったし、

今行われているのも公民館主催のもの。

有志によるものはない。

立ち上げのときは元手がなくて苦労した、と当時からのメンバーさん。

財団? から3万円の助成をいただいて、それを元手に活動をしてきた、とか。

今では公民館も協力して、さらにバザーなどで資金を用意する(しかし、ご自分たちでの出費も多い)。

月1回の集まりには、その時々の季節に合った小道具を用意して親子を迎える。

七夕のときは笹を用意。それに飾りつけもして、参加親子各人に持って帰ってもらっている。

折り紙も飾りもみんな、お母さんの手作りだ。

メンバーさん曰く「色画用紙を用意して、それを切ったり紙を折ったり、準備のときも楽しい(ボケないし)」と。

先輩母さんが新米親子の幸せを願って、紙を切ったり折り紙したり・・・その時のお顔もきっと『お母さん』のお顔なんだろう、

とつくづく思った。

母は永遠に母である。

メンバーは、母子愛育班の方や民生児童委員さん、そして、どれにも属していないボランティアさんと自由。

仲の良さ、居心地の良さも活動が続いていく要点だ、といわれた。

本当は、ここに来られない親子にも来てほしい、とメンバーさん。

地域の掲示板でも案内を貼ってくれた。

回覧物でも紹介が書いてある。

しかし、それでも、会場入り口付近まで来て、入れなくて帰ってしまう親子もいる、という。

そこで児童委員さんが手づくりの子育てマップを赤ちゃんのいる家庭に持って行って訪ねてもいるのだそうだ。

市でやっている養育支援事業(看護師さんが親子を訪ねる事業)でも、これらの情報を伝えてあげられるとよい。

「私たちも頑張ります。市役所の皆さんももっと頑張ってください!!」

ときっぱりはっぱをかけられた。

公務員のプライドで120%の力で頑張りたい。

新所沢東公民館を会場とする親子向けのものとしては、

マタニティーサロン ひとりじゃないよ → 子育てサロン『ちょっとひとやすみ』 → 子育て親子と高齢者のつどい(新所沢(まち)のつながりをつくる会主催http://tunagarinokai.blog.fc2.com/)

が一連の活動としてつながりを見せている。

が、メンバーさんにとっては、「親子は5回分くらい出て、そうすると子供が歩き回れるようになって、卒業していく。でも、そのあとのフォローが必要と思う。」とおっしゃっていらした。

メンバーの皆さんのあったかいあったか~い気持ちと実行力、そして、パワー

に感服しきり、の訪問でありました。

子育てサロン「ちょっとひとやすみ」の皆さん

![]()

にほんブログ村 ←クリックに感謝いたします。暑い日が続きます。水分と塩分の摂取を。

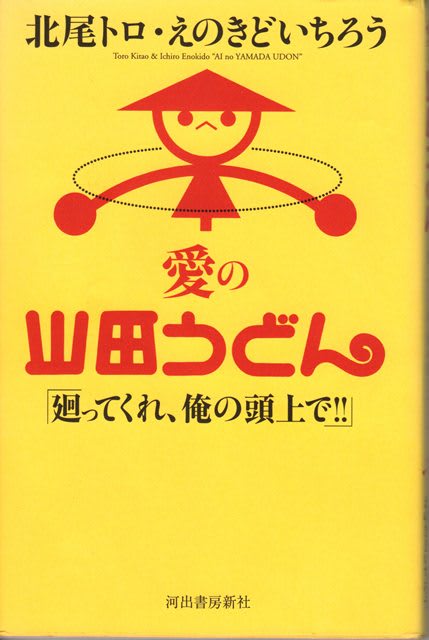

言わずと知れた「山田うどん」である。

みんな知っている。

いや市民の日常の一部になってしまっている。(人によっては「ヤマ」を抜かして「だうどん」なんて呼んでいる。)

特別に取り上げるのは、なんかわざとらしい感じにすらなってしまう。

し、しかし、山田うどんは所沢市に本社を持ち、所沢から大きくなった模範産業なんである。

(自分が大学生のころ、まちを歩くのが趣味だった。特に下町が好きだったのだが、

佃島へ行く途中、銀座の先の晴海の交差点に「所沢名物 山田うどん」なる看板が掛けられていてびっくりしたことを今も思い出す。)

いち早くロードサイドに展開し現在直営店だけでも160店舗強。

従業員の9割、そして、店長の9割も女性で、渋沢栄一賞も受賞した男女共同参画模範企業なのでもあった。

現在の礎を築かれた前会長 故山田裕通氏は所沢商工会議所会頭として市内経済界の先導役を務め、

今も、現社長 山田裕朗氏が市内外の様々な公的施策に企業として協力してくださっている。

「市長のこんにちは訪問」

山田うどん=山田食品産業株式会社ほど、訪ねるにどんぴしゃの企業はないっ!! と今さらながら気づいたということであった・・・。

山田うどんは、昭和10年手打ちうどん店として所沢市日吉町に産声を上げた。

昭和34年、製粉工場を建設。小麦の仕入れから製粉河口まで最新の機械にて生産を始める。

昭和39年、工場を現在の地、上安松に移転。

そして、昭和40年、金山町にうどん専門店を開店。所沢、狭山、新座、朝霞市の学校給食に参入。

「なんで山田うどんをはじめたんでしょうか?」

山田裕明社長の答えは、こうだった。

「製麺だけだと値段を叩かれるんです。そこで、製麺してうどん店で売る、まで手を広げたんです。」

なんといま流行りの6次産業化、ではないですか?!

じゃあ、給食はなぜやめてしまったんですか? 私が子どものころは給食のソフト面も山田うどんであったから、そう聞いてみた。

すると社長

「平成3年(?)О157(?)が流行った時に、市から

『いちど茹(ゆ)でた麺をもう一度茹でてから(=2度茹で)持ってきてください。』

と言われたのです。

しかし、それではおいしくなくなってしまいます。そこで撤退しました。」

給食に参入するのは安定にして大きな販路獲得であり、企業としてはおいしい話なのである。

しかし、それでは、おいしいうどんを提供できない。

お金のおいしさより、うどんのおいしさとプライドをとった、ということだと私は理解した。

市の長として、申し訳ない、というか、そこまで潔癖を求めるべきなのだろうか、と感じた。

女性の登用についても伺ってみた。

すると社長

「女性は強いんです。そして、まじめできっちり仕事をしてくれます。」

そこで、女性店長が誕生したのだそうだ。第1号女性店長は今は80歳代かなぁ、なんて言われていた。

山田うどんは現在関東一円にある。

そして、店長さんたちは月に一回は、ここ所沢本社の研修道場にて、研修を受けるという。

山田うどんの一番人気は何ですか? と素朴な質問を一つ。

すると社長「かき揚げ丼セットです。」

「私はパンチセットです。」と私。

「いずれにしてもうちは、うどんもどんぶりも半分ではなくそれぞれ1人前でお出しします。」

社長さんからは「カロリーのK点越え」という方針が披瀝された。

(それは基本なのだが、例えば都内駅近くのお店では、女性客も多く、うどんのほかの1品をガッツリ系でないものにしたり、

店によってちがうメニューも揃えているそうだ。)

(はい、パンチセットでございます。)

そのほかに、山田うどんを勝手に応援しようと、多くの人々、例えば、えのきどいちろう氏、北尾トロ氏、

ももいろクローバーのマネージャー氏他が、Tシャツを作ったり、山田まつりを開催したりしてくれていることをお話しいただいた。

なんと

ももいろクローバーはコンサートのステージに上がる前、必ず山田うどんのパンチセットを食べて気合を入れて登場するのだそうな。

また、作家の角田光代さんがさらっとその場で20ページに及ぶ山田うどんにまつわるラジオ劇を作ってくれたりもしたそうだ。

山田社長は、訥々(とつとつ)とお話をされる方だった。

非常に控えめであり、まじめな方であった。

しかし、その言葉にはやはり秘めた闘志と自負が感じられた。

その後、本社内を歩きながら、従業員【事務系】の方々にお話を聞かせていただいた。

例えば、事務系でなかった職場から事務系に来られる社員さんも多いのだなあ、ということもわかった。

現場経験の強みを生かすということであろうか。

みんなの山田うどん。

市民として、大切に大切に、その成長を応援していきたい。

(社長はじめ社員の皆さんと) 昼前の忙しい時間にスミマセン!!

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願いいたします。

お達者クラブは市内54団体ある。

今日は、その中で市内和ケ原で活動をされている お達者クラブ・リンクを訪ねた。

場所は三ヶ島8区の集会所。

車を降りると、外の道まで、部屋の中からもう歓声が漏れてきた。

「ぼっちゃ」なるゲームに赤青2チームに分かれて競っているところだった。

ぼっちゃは冬季オリンピックのカーリングに似た遊びで、氷上ではなく床の上で、直径10cmほどの玉を転がし、

指定された円の中にいくつ入るかで競うゲームだ。

やってみると、これが結構難しいし、勝負事だから気合も入る。

活動は第1・第3金曜日午前10時から午後2時まで。

伺った当日は祝日の3月21日(金曜日)だったが、その日も活動されていた。

10時に始まり、まずは茶話会、そして、そのあとお昼ご飯を食べ、最後に2時間ほどゲームをやったり、様々な活動をされている。

私がうかがったのは最後のゲームの時間からだった。

お昼ごはんは前日から仕込み、当日は鍋を持ち寄り、弁当箱に盛り付け、松華堂弁当を提供する。

結構 量を盛っているけど、みんなすっかり食べて行かれる、という。

みんなで食べるのは美味しいし、気持ちもこもっているからだ。

配食はしない。それは「集う」ことに意義があるから。

これは1回に300円をいただいている。

昼飯後の活動ではボッチャのほかにグランドゴルフ、室内運動会、パンくい競争や玉入れもやってしまう。

もちろん、玉入れにつかうお手玉は参加者みんなで作るのだ。

以上は介護予防として体を動かす企画として。

そのほか、折り紙やネクタイで作るネックレス、楊枝入れなど 教える人がいて、習う人がいて、何でもみんなで作ってしまう。

育成会と子どもたちとでクリスマス会もあります。シルバー人材センターの人に来てもらっての企画もあります。

いや、かっぽれやフラダンスや大正琴もやりますし、日帰り旅行も企画します。

ネクタイは、もう締める機会もありませんからね、と男性ボランティアさん。

会社を引退するということはネクタイを不要とする、ということなのだ。

代表の横山さんと小林さんのお二人が男性、女性は9名。

平均年齢は73歳。

閉じこもっていないで

お年寄りみんな外に出てくる地区にしたい!!

そういう願いとともに、

「自分もこの活動をするおかげでひきこもらずに済んでいます。有難いことです。」

「自分にも何かひとさまのお役にたてることがないか、と思って参加しました。」

など、自身を振り返るお話も伺った。

活動に参加し、お話を伺って、そのお話が楽しくうれしく、予定時間を30分もオーバーしてしまった。

(運営者ではなく)参加者の皆さんがお帰りになるとき、こういわれた。

「今日は最後のところを見に来られたけど、今度はぜひお昼ごはんを見てほしいわ。」

集う側にも、思いがあるのだ。

そういえば、私が来るというので、参加者のおおやさんが絵手紙風の色紙を描いてくださって、入口に貼って、私を迎えてくださった。

色紙に曰く

「 いついつも 笑がをで 集ふ 幸せを おおや 」

達者クラブ・リンク

素晴らしく有難く・・・、言い尽くせぬ思いを胸に 運営者、参加者 皆様の幸せを願って、私は和ケ原商店街にある三ヶ島8区集会所を後にした。

お達者クラブ・リンク の運営者のみなさん

ありがとうございました!!

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願いいたします。

さて、名にし負う「三ヶ島製作所」の訪問だ。

僕らは昔「三ヶ島ペタル」と呼んでいたが、正式には「三ヶ島製作所」

昭和18年、航空機の部品製造から始まった三ヶ島製作所。

昭和21年には自転車ペダル製造に転換、現在に至る。

今は自転車のペダル専門会社としては日本唯一。

競輪のペダルは日本のシェアは100%?

かつては40社近くもあったペダルメーカーは、今や三ヶ島製作所1社だけ(シマノが参画しているが、専門としては)

昭和60年前後、安い労賃に押され自転車の工場も途上国、台湾へ、そして、今は中国へと拠点を移してしまった。

現在は、自転車は、とくにママチャリと呼ばれる家庭用のものは、ほとんど中国で作られている。

自転車は斯くのごとし、いや、自転車でなくても、いわゆる、モノづくりの場は、国内に踏みとどまっていようとも、結構そこで働く人は外国籍の人が多くを占めたりしているのが現状だ。

が、三ヶ島製作所は従業員は100人、みんな日本人である。

リスクの分散と高度化、専門化、と言われるが、三ヶ島製作所もその路線を歩んできた。

大量生産、安かろう悪かろう、の戦いから一歩引いて、

高くてもよいもの、日本の三ヶ島製作所にしかできないもの、こと、

に挑戦してきたのだ。

ペダルも1万円のママチャリではなく、競輪、ロードレース、マウンテンバイクといった「その道の通(ツウ)」の要望、好みに焦点化して、新製品の開発もしてきた。

例えば、折りたたみ自転車の便をよくするため、取り外しのできるペダルを開発。特許を持つ。

これは、社長が焼肉を食べていた時、ガスの栓の取り外しからヒントを得たものとか。

また、チェーンは走っているとたるむもの。

その弛みをなくすため後輪付近で引っ張る金具があるのだが、これが決して外れないように工夫をした。

そして、それを競輪の自転車に使っている。これも特許。

部品の値段は、三ヶ島製作所で決めている。

本体を組み立てるメーカーに主導権は握られない。

これは自転車特有のものなのだが、自転車はどこの国のものも同じねじ穴を使っているのだそうだ。

だから、本体・シャフト、ハンドル、チェーン、そして、ペダルと、それぞれ独立して別会社で作っていても、交換可能。

つまり、どの会社との組み合わせも可能なのだ。

だから、全ての部品会社が独立できる、のである。

いいものを作って、うちはいくらで売る、と決めたら、それが通る、のである。

リスクの分散という意味では、自転車だけではなく、自動車の部品も今は作っている。

飛行機の技術が自転車を作り、自転車の技術が自動車を作らせている。

今は、自動車部品の売り上げのほうが多い。しかも人気車種のもので大忙しである。

組み立て工場の社員さんも、1分間にいくつ、というペース管理で、忙しく働いていた。

一日5000個 納めねばならないのだそうだ。

自転車が少なくなったら従業員は自動車製造へ。

そうやってリスク分散することで、社員を守る、ことができるのだ。

社長さんは自ら海外の展示会に出向き、直接自転車メーカーと交渉しニーズにあったペダル開発もしているという。

昔はそれを商社が入ってやってきた。

しかし、自転車関連の商社も、扱うものが少なくなるとそこだけでマージンを稼がなくちゃいけなくなる。

そうなると取引先も「これでは高くて、ならば他の会社の部品をあたってみたい」となってしまう(かもしれない)。

ものづくりの製作者同士が顔ををわせて情報交換したほうが、早いし、意見はくみ取れるし、安く提供もできる。

だから、海外にも頻繁に出て行って、そこで直接交渉しているのだ。

面白い話も聞けた。

自転車のニーズも国の文化度の成熟と相関している、というのだ。

中国は、むかしはママチャリのみだったが、最近はマウンテンバイクなどの高級志向になってきたとか。

その他、工場入口に貼ってあった品質管理のための様々な工夫、職員による改善提案など

、やはり細かいようでもきちんとやっていかなければだらけてしまうという。

そういうことは必要なのだ。

掲出して、チェックの段階をいくつも設定して、はんこを押して…そして、繰り返し話して聞かせる、

それをしなければいけない、とのことだった。

自動車の部品部門は時間との勝負という緊迫感が漂っていた。

そこでおしゃべり、の話を振ってみた。

が、

おしゃべりは言わずもがな、意識が散漫になって品質に影響が出る。 だから禁物!!

そういう世界を歩いてこなかった自分なので、そういう質問をしてしまったことに恥ずかしさを覚えた。

以上、世界にはばたく「三ヶ島製作所」

これからも高度で、精巧で、すばらしい製品を作って、世界に名を馳せてほしい!!

荻野社長さんはじめ、みなさま、ありがとうございました。

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願いいたします。

1月23日(木)

第3回 市長のこんにちは訪問は 早稲田大学浅田ゼミと小学校の取り組み を訪問した。

教育系のゼミ 浅田ゼミ は「ゼミの場 即ち 教育現場 」ということで 明峰小学校にてゼミを開催、

学生(含院生)は午前中は授業に入って教育実践、午後は小学校の一室でゼミが展開される。

つまり1日中、小学校にいてくれるのだ。なお、ゼミは先生方にも公開である。

2年前までは北小学校にも来てくれていて、隔週で明峰小、北小をゼミの場、にしていたが、

やはり、同じ学校で先生方や子供たちとの関係を築いたほうがよい、

ということで明峰小学校に絞って、今は展開されている。

1時間目に全学年一斉チャレンジタイムを見学した。(普段は低学年と高学年では違う時間にやっているらしい)

これは、児童がプリント学習で自学して、答え合わせをした後、それを廊下にいる学生に点検してもらう形で行われる。

先生は各担任が教室内を巡視、ヒントを与えながら見回っている。

また、どうしてもわからない場合は、別教室にて先生が控えていて、子どもたちはプリントを持ってそこへもやってきていた。

公文式、のようなもので、答えは廊下に掲出され、そこで答え合わせを各自していた。

だから、4年生でも2年生の内容をやっていてもよい、のであった。

(教室では各クラスごとに机の配置を工夫していた。このクラスはみんな外を向いて勉強)

チャレンジタイムで感じたこと。

小学校は時間数では、がちがちではない、ということ。

小学生はまじめに頑張っているな、ということ。

(中学生だとちょっと心配が出てくる。)

この形式だと地域の人、というか大人たちの参加が期待されるな、ということであった。

※文科省推奨の豊後高田市に土曜授業を見学に行ったが、まさに、土曜日の午前中、このようなこともやっていた。

また、教科によっては、塾の先生が英語の授業をしてもいた。)

学生は学部生、院生合わせて11人。

1年生から4年生にそれぞれ2人、5年生には1人、そして、6年生には2人が配置されている。(全てクラスは3クラス平衡)

チャレンジタイムのほか、ふだんは実験・実習の補助、学習の補助、環境整備の補助、クラス事務の補助も行っている。

網校長先生、浅田教授、そして、学生の皆さんに意見を聞いた。

学生がいるからできる、と言える授業を共同でやっていければ、と学生。

教師が楽をできる、というのではなく、ともに研究していくような態勢で行きたい、と網校長。

先生方にとっては、学生を使いこなすのもまた大変ですが、ぜひ、と浅田教授。

なお、チャレンジタイムにおける財政的指摘もあった。その一部は、何とか対処するつもり。

子どもにとっては「善き大人」との出会いが必要である。

昔、所沢中学の教師をしていた時、先輩の梅津先生が『子供にとっては善い大人に出遭うことが大切です。今日は善い大人に会えましたね。』と野球部の区立中学と練習試合をした時、おっしゃっていたのを思い出した。

早稲田の学生さんたちは、きっと子どもたちにとって、善き大人だろう、と思う。

先生方は外の人間が入ってくると、それだけで大変な部分も、またある。

これからは、まちづくりも人づくりも総力戦(協働)の時代に入った、と自分は覚悟している。

学校教育もまたそうなることになるし、ならざるを得ないだろう。

となれば先生方の器量も試される。

信じて任せる、これももっと確立していかなければならない。

そして、協働していくこと。

この二つを先んじて実践されている、明峰小学校と早稲田大学 浅田ゼミの皆さんに心から敬意を表します。

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願い致します。

天文ファンなら知る人ぞ知る望遠鏡の会社「ビクセン」を訪問。

新妻社長さんと企画部社員のかわいらしい面立ちの藤田さんにご案内いただく。

会社は創業65年、新宿区にて創業された。今はドイツにもビクセンヨーロッパがある。

さて、昭和60年、所沢に本社を移された。それは理にかなっていたから、という。

その理とは、1、製品を都内に運ぶのに便利 2、望遠鏡の研究するのによい(空気が澄んでいる) の2点。

まるで、市民が所沢市を選ぶ理由(便利と環境)みたいだ。

ビクセンが選んだ街・所沢。分かる人にはわかるフレーズとなるはずだ。

さて、まずは、工場を見学させて頂く。

望遠鏡の部品を削っている人。ネジの溝も狂いなく、ぴったりにしなければいけない。

空気ももれないくらいに、製品同士がピッタリ合わなければならない。

機械を駆使し、人間の技を総動員して、作品(製品)は作られていく。

レンズ磨き。

レンズは黴(か)びるのだそうだ。丹念に丹念に汚れを拭き取っていく。これがだれでもできる技ではないとか。

クリーンルームで埃のない部屋で静かに作業は進んでいた。

そして、組立の部門。

そこで質問した。

「組立は組立、レンズ磨きはレンズ磨き、研磨は研磨と、職人さんは皆専門なんですか?」

社長答えて曰(いわ)く

「否なり」

と。

我さらに質(ただ)す。

「なんぞ流れ作業にて行わざらんや」(なんで流れ作業でやらないんですか?!)と。

社長莞爾(かんじ)としてこれに答えていわく、

「他人に流してそれを任せて、豈(あ)に善しとせんや。製品は作品なり。作品は皆これ我が子なり。

集めて磨いて組み立てて、おのが力で完成まで見届けてこそ、真の親なれ。」と。

(社長さんはニッコリと頷いて言いました。

「他人に任せてどうしてそれでいいやなんて思えるでしょうか。

製品は作品なのです。そして、作品はみんなわが子のようなものなのです。

部品を集めて、磨いて組み立てて、自分の力で完成まで見とどけてこそ真の親ですよね!」)

「快なり!」一同刮目して涙セリ。(「そうか!!すごい!!」聞いていた一同は目を見開いて涙した。)

途中変なもの入れてすみません。しかし、すごいなあと思いました。

流れ作業の方が効率的と思いきや、そうではなくて、最初の作業から自分が一製品一製品最後まで作っていくのだそうです。まさに子育てのよう。そして、1日にいくつ作ろう、と職人さんは目標を決めて仕事しているんだそうです。

職人さんが主体的に関わっているのですね。

そして、製品は世界中で販売されていますから、たくさん作っても足りないくらいだそうです。

「みんな天文好きだからこの会社に入ったんですかね?」

企画部門の若手職員に聞いてみたら、

「そんなこともないはずですよ。」

との答え。

拍子抜けして、そこに座っていた全ての社員に聞いてみた。

じゃあ、あなたはなぜこの会社希望したの?

すると座っていた4人全員、星が好きだから!!!

なんだ やっぱりそうじゃないか?!

やっぱり天文が好きな人が夢を抱いて入社するのですね。

望遠鏡の全国シェアは6割とか。

望遠鏡の他にも双眼鏡、ルーペ、顕微鏡も作っているし、天体観察にべんりな毛布なども開発している。

ビクセンは所沢市の教育委員会などの教室、行事にもたくさん協力いただいている。

社長さんいわく

「星を売りにしてまち起こしをしようとしている自治体は

全国に結構あります。

そのまち起こしにも、もちろんご協力させていただいております。

しかし、その前にやはり地元の所沢市と連携して行きたいと思っているのです。」

ありがたいお話である。

これを誇りに思って、連携し、所沢市の子供たちのため、市民のため、お力も頂きたいし、市としても出来ることは言っていただき、さらに大きくなっていただきたい。

自由な気風と独立心溢れる社風、

それが訪問して感じた印象であった。

天文のビクセン!!

世界に冠たる会社が、ここ所沢にあったのである!!

http://www.vixen.co.jp/

以下、株式会社ビクセンのビジョンをご紹介して項を閉じたい。

vision

当社は光学製品の開発、製造、販売を通じて、

「見る」感動を全ての人に伝えることを目指しています。

広大な宇宙、ミクロの世界、自然の真実を「見る」ことで、自然科学への理解が深まることに

貢献したいと考えます。

当社は光学製品の開発、製造、販売を通じて

「触れる」感動を全ての人に伝えることを目指しています。

製品のデザイン、性能に「触れる」ことで、光学製品の楽しさが広がることに

貢献したいと考えます。

当社は光学製品の開発、製造、販売を通じて、

「理解する」感動を全ての人に伝えることを目指しています。

サービス、コミュニケーション、モラルを「理解する」ことで、社会の一員として

貢献したいと考えます。

当社は、これら全てのビジョンのために、

「ビクセン」をよりよいブランドに成長させ、全てのお客様に貢献していきます。

な~ンだ、やっぱり星好きだったんじゃないですかぁ~のみなさん

(前列左が新妻社長さん、後列左から2番目藤田さん)

![]()

にほんブログ村 ←クリックお願いたします。

(写真は支援者のみなさんと利用者の方)

買い物弱者対策は自分の課題である。

練馬に行って、秩父を調べて、色々やっているが、まだ決められない。

その活動を、最もシンプルな形ですでに実践されているグループがあった。

椿峰まちづくり協議会の『買い物定期便』のみなさんである

平成19年10月、高齢者の日用品買い物支援活動『買い物定期便』は始まった。

椿峰には自治会に相当する組織が無い? が、町づくりを考えようという動きはあった。

それが平成17年に発足した「椿峰まちづくり協議会」である。

既存の組織がないがゆえに、地域のことを何とかしよう、と集まった有志が、マチの課題に取り組んでいくうちに、様々な活動が生まれてきたようだ。

野菜市、お助けマン、花植え、椿峰便利帳、そして、この『買い物定期便』活動である。

椿峰は山を削ってできた地区、買い物するにも山を降り、そして登って帰らねばならない。

坂を下りて一番下の山口側に「ベルク」小手指側に「ヤオコー」がある。

行きはよいよい帰りは恐い。

お年寄りは山道に難渋していた。

そこで、会員を募り、週2日 午前と午後とで分けて、買い物帰りのお年寄りを自宅まで送ることにした。

ドライバー役と補助員役のみなさんは、みんなボランティアである。

1回30円の実費をいただき、お年寄りと話をしながら荷物を積んで家まで送り届けるのである。

車も個人の車。

事故があった時は同乗者保険で対応している。

それを了解のうえ利用してもらっているのだ。

お年寄りは、行きはバスで来ることが多い。

迎えも帰りもの送迎も検討したが、それには対応しきれない、と判断し、送りに絞って対応している。

そして、この活動、既に延べ5000人の利用がされた。

思いのある人が、力を合わせ、

困難を乗り越えながら実現し、

そして、継続されている。

敬意を表さずにおられようか。

この『買い物定期便』 素晴らしい活動だと思う。

保険のこと、支援する側の不足など課題はあるという。

市として、できる限りの後押しをしたい。

(午前の活動の後、お話を伺い、感謝の意を表す私)