この街ほど道が分かり難い街はない、と断定できるほどあらゆる街を知っているわけではないけれど、杉並区でも阿佐ヶ谷あたりが番地判定困難地であることは間違いない。密集する住宅の中を道は気ままにカーブし、唐突に分岐する。およそ統一性がないうえに狭い。家々をすべて取り除いてみると理由が明らかになるだろう。畑地を縫って農道が踏み分けられた地域に、区画整理する余裕もないまま住宅が押し寄せて来た結果であると。

そんな住宅街のなかに、小さな版画館があると知って出かけることにした。自転車で三鷹―吉祥寺―西荻窪―荻窪と、雑踏を避けて中央線の高架下などを抜けて行く。できるだけ合理的に進みたいのだが、西へ60度傾いた古い地割りに対し、中央線は機械的に東西まっすぐ引かれているものだから、クロスするたびに直進できなくなる。それでも荻窪までは比較的幾何学的に道が続くが、天沼から阿佐ヶ谷に近づくともういけない。迷宮である。

入念に地図を調べてから出かけ、近くまでは順調にたどり着いた版画館だが、「阿佐谷北」に入ったとたん迷ってしまった。勝手気侭に方向を変える道路が尋常ではないのだ。しかしおかげで気が付いたことがある。道というものは、機能だけを求めた直線よりも、意味もなくカーブしていることに味がある、ということだ。

ところどころに小さな商店街が現れ、一方通行の細い曲がりくねった道と暮らしが共存している。道路が入り組んでいると車が自粛するのか、生活とほどよく折り合いをつけ、過密ながら静かな環境が維持されている。入り組んだ阿佐ヶ谷界隈が暮らし難い街に見えないのは、迷宮状の道路が産む不思議な効果である。版画館は、そんなカーブの途中の日だまりのなかに建っていた。

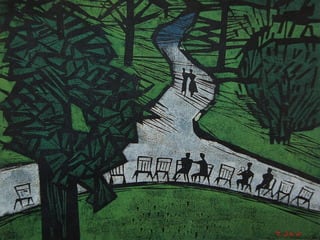

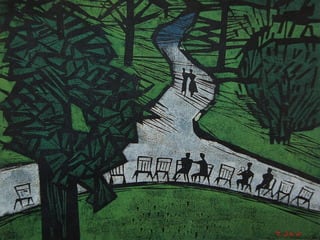

小野忠重版画館という。作家が晩年の20年ほどを過ごしたアトリエ兼住宅を改装、1階部分を展示室として公開している版画館だ。老婦人からお茶のもてなしを受け、お父上の想い出話を聞けたのは、こうした版画館ならではの楽しさだ。代表作の一つであろう『ウィーンの公園』は、公園の遊歩道が緩やかにカーブし分岐している。自宅前の阿佐ヶ谷カーブと似ていることが面白い。

版画好きの私としたことが、小野版画に直接触れるのはこれが初めてだった。明治生まれの作家が、実にモダンな線を駆使していることに驚いた。そして芸術家の人生を考えた。時代の寵児となり、没後も神格化されて立派な美術館が建つ人もいる。だがほとんどの作家は、懸命に取り組んだ作品が世の中を漂流し、しだいに名も忘れられて行く。作品にそれだけの力しかないと言えばそれまでだが、世の鑑賞力の欠如ということもある。

見え透いた虚仮威しの美術館の奥に、曼荼羅のごとく作品が飾られるより、まだ作家の息づかいが感じられる自宅跡に、たまに訪れる版画好きがゆっくり楽しんでいる、そんな個人作品館を残せた作家こそが幸福ではないか。小野氏はプロレタリア運動に係わった、市井の視点を失わなかった作家のようだからなおさらである。

井伏鱒二の『荻窪風土記』だったか、「有名大家は大森や池上に居を構えていたが、関東大震災で都心を追われた売れない文士たちは中央線を西へ、阿佐ヶ谷や荻窪あたりに部屋を見つけた」といったことを書いている。そのころから急速に人口が増えた「浅ヶ谷」は、大家然と構える鼻持ちならない街にはならなかった。(2011.4.28)

そんな住宅街のなかに、小さな版画館があると知って出かけることにした。自転車で三鷹―吉祥寺―西荻窪―荻窪と、雑踏を避けて中央線の高架下などを抜けて行く。できるだけ合理的に進みたいのだが、西へ60度傾いた古い地割りに対し、中央線は機械的に東西まっすぐ引かれているものだから、クロスするたびに直進できなくなる。それでも荻窪までは比較的幾何学的に道が続くが、天沼から阿佐ヶ谷に近づくともういけない。迷宮である。

入念に地図を調べてから出かけ、近くまでは順調にたどり着いた版画館だが、「阿佐谷北」に入ったとたん迷ってしまった。勝手気侭に方向を変える道路が尋常ではないのだ。しかしおかげで気が付いたことがある。道というものは、機能だけを求めた直線よりも、意味もなくカーブしていることに味がある、ということだ。

ところどころに小さな商店街が現れ、一方通行の細い曲がりくねった道と暮らしが共存している。道路が入り組んでいると車が自粛するのか、生活とほどよく折り合いをつけ、過密ながら静かな環境が維持されている。入り組んだ阿佐ヶ谷界隈が暮らし難い街に見えないのは、迷宮状の道路が産む不思議な効果である。版画館は、そんなカーブの途中の日だまりのなかに建っていた。

小野忠重版画館という。作家が晩年の20年ほどを過ごしたアトリエ兼住宅を改装、1階部分を展示室として公開している版画館だ。老婦人からお茶のもてなしを受け、お父上の想い出話を聞けたのは、こうした版画館ならではの楽しさだ。代表作の一つであろう『ウィーンの公園』は、公園の遊歩道が緩やかにカーブし分岐している。自宅前の阿佐ヶ谷カーブと似ていることが面白い。

版画好きの私としたことが、小野版画に直接触れるのはこれが初めてだった。明治生まれの作家が、実にモダンな線を駆使していることに驚いた。そして芸術家の人生を考えた。時代の寵児となり、没後も神格化されて立派な美術館が建つ人もいる。だがほとんどの作家は、懸命に取り組んだ作品が世の中を漂流し、しだいに名も忘れられて行く。作品にそれだけの力しかないと言えばそれまでだが、世の鑑賞力の欠如ということもある。

見え透いた虚仮威しの美術館の奥に、曼荼羅のごとく作品が飾られるより、まだ作家の息づかいが感じられる自宅跡に、たまに訪れる版画好きがゆっくり楽しんでいる、そんな個人作品館を残せた作家こそが幸福ではないか。小野氏はプロレタリア運動に係わった、市井の視点を失わなかった作家のようだからなおさらである。

井伏鱒二の『荻窪風土記』だったか、「有名大家は大森や池上に居を構えていたが、関東大震災で都心を追われた売れない文士たちは中央線を西へ、阿佐ヶ谷や荻窪あたりに部屋を見つけた」といったことを書いている。そのころから急速に人口が増えた「浅ヶ谷」は、大家然と構える鼻持ちならない街にはならなかった。(2011.4.28)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます