JR中央線の三鷹駅の西隣に、武蔵境駅がある。高架工事が大詰めを迎えている駅舎に立って、考えた。この「境」は何と何の境なのか、と。「武蔵国」と「相模国」の国境か? いや、この地の南西には武蔵国の国府が置かれた府中があるし、西には国分寺があった。北と東は当然、武蔵の地だ。武蔵境はむしろ武蔵中央といっていいような位置にある。

そもそもムサシとは何か。その昔、大和朝廷の支配が及ぶ以前の関東平野は、「ムサ」「フサ」「ヒタ」「ケヌ」などと呼ばれる地域に分かれていた。フサは房=房総であり、ヒタは常陸として名が残った。ケヌは毛野と書き表された大勢力で、上毛野(かみつけぬ)国と下毛野国に分割され、後に上野、下野へと名が遷ろった。

そしてムサは、大和を中心にして「ムサの上(かみ)」と「ムサの下(しも)」に分類された。つまりムサカミとムサシモである。これが【ム「サカミ」】【「ムサシ」モ】に転化した。サガミ(相模)、ムサシ(武蔵)の誕生である。以上は何かの書の受け売りなのだが、この部分だけが余りに腑に落ちて記憶に残り、書名や著者名はすっかり忘れてしまった。

後に別の書で「毛は木なり」という説に触れ、鬼怒(キヌ)川は、古くは毛野(ケヌ)川と表記されたのだろうと考えた。関東平野北部は、木々が毛髪のようにふさふさと密生した緑の大地だったのだと、この説も即座に納得したのだった。しかしムサの意味については未だ知る機会がない。

さて、武蔵境である。かつてこの一帯は「境村」といったらしい。武蔵野市境という現在の地名は、その名残りであろう。それにしても「境」とは、物悲しい響きである。中央ではなく「はずれ」ということに他ならないからだ。「はずれ」が悪いわけではないが、やはり賑わいよりも寂れにつながる。そういえばこの駅の辺りから、中央線の車窓には畑地が増えてくる。

駅前の商店街といってもわずかなものだし、飲食店街も侘しい。そんな通りに「学校別サービス」という看板を掲げるカラオケスナックがあった。【月】日本獣医畜産大学・ルーテル神学校【火】国際基督教大学・武蔵野女子大学【水・木】亜細亜大学【金】畜産大・東京外語大学という具合である。この地域には大学が多いことと、神学校の学生もカラオケを楽しむのだということを知った。

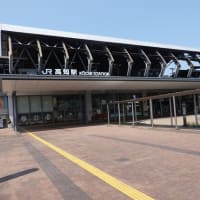

この街には武蔵野赤十字病院という大きな総合病院もある(写真・下)。外来ロビーのコーヒーショップで憩っていると、貸与されたポケベルが鳴って診察順が近づいたことを教えてくれる、明るくて親切な病院である。医師の卵が修行する研修先として、全国でもトップクラスの人気病院だという。

この街には武蔵野赤十字病院という大きな総合病院もある(写真・下)。外来ロビーのコーヒーショップで憩っていると、貸与されたポケベルが鳴って診察順が近づいたことを教えてくれる、明るくて親切な病院である。医師の卵が修行する研修先として、全国でもトップクラスの人気病院だという。私にとっては、脳梗塞で倒れて救急車で唸っている時、受け入れを拒否された恨めしい病院なのだが、後に脳外科外来でそのことを話すと、医師に「大変申し訳ありませんでした。よほど立て込んでいたのだと思います」と謝られた。お医者さんに詫びられたのは、後にも先にもこのときだけである。

街は道路整備や鉄道の高架が進み、ずいぶんと綺麗になってきた。いずれは閑静な、暮しよい街になっていくだろう。そうであるなら地名などどうでもいいようなものだが、やはり気になる。武蔵「境」とは、いったい何の境なのだ!(2007.3.20)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます