kan-haru blog 2008 大ロボット博公式ガイド(読売新聞社刊)

< 総合INDEX へ

ロボット・スタジアム コーナー(続)

WABOT-1は、1973年に完成した世界初の人間形知能ロボットで、人工の口で日本語の会話を行い、人工の耳・目により対称物を認識し距離・方向を測定し、触覚を有する手で物体の把握と移動ができ、2足歩行を行います。

WABOT-2は、人間の作業を芸術活動に絞り、人間と自然会話を行い、楽譜を目で認識し、両手両足で電子オルガンを演奏します。

SCARAは、屏風の様に上下方向は曲がりにくく、左右方向は曲がり易い構造を持ち、電子機器などの製品組立作業に向いており、1978年にシンプルな組立作業用に開発されたロボットです。

WABOT-1 WABOT-2 SCARA

からくり コーナー

からくりコーナーは、第1会場中央のトランペット演奏ロボットのステージの奥にあり、からくり山車「浦島」展示の裏側にあります。

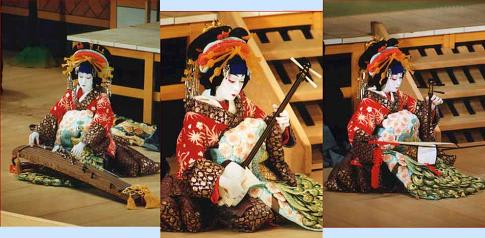

からくりは、江戸時代に遊び心、好奇心、豊かな感性を備えた職人たちの技と知恵の結晶で、祭礼の山車や庶民の娯楽芝居に、おもちゃに発想を加えながら伝えられ、日本のものづくりの源流として現在にも息づいています。からくり人形の一端を覗きました。

うちわ扇ぎ人形は、和時計の機構を利用して、ゼンマイの力でうちわを上下に動かし、ゆっくりと首を回す首ふり装置もついてます。

茶運び人形は、人形が持つお盆に茶碗を置くと客まで運び、茶碗を取ると停止し、飲み終えて茶碗を戻すと回転して元の位置にかえるからくりで、1796年の「機巧図彙」に紹介されてます。

鯉の滝のぼり(写真右)は、台付きのからくりで、台横の取っ手を回すと人形の太鼓や笛の音に合わせて鯉が滝をのぼる室町時代から始まったからくりです。

うちわ扇ぎ人形 茶運び人形 鯉の滝のぼり(写真右)

源内焼自動噴水器(写真左奥)は、サイホンとポンプを利用して作られ、平賀源内が考案したもので、携帯用の源内焼きのからくり噴水器です。

盃洗からくり噴水器(写真左手前)は、上部の皿に水を注ぐと、逆止弁のついたパイプを通りタンクへ水が落ち、盃洗内部の空気を圧縮し、水を先端のノズルから噴き出させるからくりです。

文字書き人形(現代からくり)は、ネジを巻くと筆を持った右手が動き、筆を硯につけ、紙に「寿」や「竹」などの文字を書くからくりで、田中久重のモデルです。

流鏑馬(現代からくり)は、神事の行事を再現し、馬を走らせて矢を放ち的を射るからくりで、「愛・地球博」の世界からくりコンテストでグランプリを受賞した江戸末期の田中久重の「弓曳童子」がモデルです。

源内焼自動と盃洗噴水器 文字書き人形 流鏑馬

ロボットラボ コーナー

ロボットラボ コーナーは、第1会場の一番奥のからくり コーナーの裏側にあります。ロボット研究の最前線の息吹を伝える先進大学の試作機や実験機などが並び、ロボット開発の発展とそれを担う人材育成の「今」を伝えるコーナーです。

Lily(写真左)は、住宅の床下の点検を目的としたロボットで、小型で軽く狭い場所で動き、段差や排水管を乗り越えて走行し、状況を撮影し、シロアリ、木部の腐れ、基礎のひび割れ、水漏れなどを調査します。

Kenaf(写真右)は、災害現場のレスキュー活動を目的として開発され、ボディをに装備されたクローラと、4本のサブクローラアームにより、がれきの上でもスムーズに走行し、地震で倒れた人を探すバンチルトズームカメラ、赤外線サーモグラフィを装備したロボットです。

ハルク ツーは、足車輪用に56個のモーターを装備し、車両モード、昆虫モード、動物モードの3形態で走行と歩行し、あらゆる場所に移動ができ、13個の距離センサー、周囲360度の物体の検出センサーを有し、危険を察知し臨機応変に活動できるロボットです。

Morph3(写真左)は、138個のセンサーと14個のコンピュータを搭載して、分散協調制御システムが30個の関節を巧みに動かすロボットで、床運動や太極拳ができる小型ヒューマノイドです。

Lily(写真左)・Kenaf(写真右) ハルク ツー Morph3(写真左)

KARFEは、日本工学院の2002年に教育用に開発された、ロボット科のシンボルです。

マッサージ(写真左)は、第14回全国専門学校ロボット競技会有線部門の優秀メカニック賞受賞のロボットです。

KARFE マッサージ(写真左)

Jumping Joeは、跳躍などの新しい移動機構をコンセプトに開発した4種類のアクチュエータモジュールを持ったロボットです。

ネットワーク ロボットは、センサー情報を無線LANで近くのアクセスポイントに送り、複数の計算機でデータ処理を行うので、ロボットに計算機の搭載を必要としないため軽量で安価が特徴です。

Jumping Joe ネットワーク ロボット 見学者で混雑の会場

ロボットファクトリー コーナー

ロボットファクトリー コーナーは、ロボットラボ コーナーの先にあり、「ロボット大国」ニッポンのお家芸のものづくりの基である産業用ロボットの展示コーナーです。

産業用知能ロボットのファナック社の部品取り出し知能ロボットM-16iBと、高速ハンドリング知能ロボットM-430iAは、「今年のロボット」大賞展2007(「ITと技術 ロボット大国日本 「今年のロボット」2007 その1」参照)で大賞(経済産業大臣賞)を受賞したロボットです。

部品取り出し知能ロボット 高速ハンドリング知能ロボット

第2会場 ASIMO館

第2会場のASIMO館は、第1会場を出て階段を上った階上の会場です。

Hondaの2足歩行ロボットの草分けとして知られる「ASIMO」(アシモ)のステージ・ショーを中心としたコーナーで、性能はますます進化を遂げ、駆け足をしたり、サッカーの練習をしたり、ダンスをしたり、家のお手伝いをしたりの活躍で家に来てくれたら良いなというロボットです。

Hondaの2足歩行ロボット「ASIMO」

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲載Indexへ)

カテゴリー別Index イベント総目次 へ

<前回 イベント 国立科学博物館 大ロボット博~からくりから最新ロボットまで~ その1 へ

次回 イベント 映画「母べえ」大森町に住み始めた時代の激動の世界大戦を生きた家族の物語 へ>

< 総合INDEX へ

ロボット・スタジアム コーナー(続)

WABOT-1は、1973年に完成した世界初の人間形知能ロボットで、人工の口で日本語の会話を行い、人工の耳・目により対称物を認識し距離・方向を測定し、触覚を有する手で物体の把握と移動ができ、2足歩行を行います。

WABOT-2は、人間の作業を芸術活動に絞り、人間と自然会話を行い、楽譜を目で認識し、両手両足で電子オルガンを演奏します。

SCARAは、屏風の様に上下方向は曲がりにくく、左右方向は曲がり易い構造を持ち、電子機器などの製品組立作業に向いており、1978年にシンプルな組立作業用に開発されたロボットです。

WABOT-1 WABOT-2 SCARA

からくり コーナー

からくりコーナーは、第1会場中央のトランペット演奏ロボットのステージの奥にあり、からくり山車「浦島」展示の裏側にあります。

からくりは、江戸時代に遊び心、好奇心、豊かな感性を備えた職人たちの技と知恵の結晶で、祭礼の山車や庶民の娯楽芝居に、おもちゃに発想を加えながら伝えられ、日本のものづくりの源流として現在にも息づいています。からくり人形の一端を覗きました。

うちわ扇ぎ人形は、和時計の機構を利用して、ゼンマイの力でうちわを上下に動かし、ゆっくりと首を回す首ふり装置もついてます。

茶運び人形は、人形が持つお盆に茶碗を置くと客まで運び、茶碗を取ると停止し、飲み終えて茶碗を戻すと回転して元の位置にかえるからくりで、1796年の「機巧図彙」に紹介されてます。

鯉の滝のぼり(写真右)は、台付きのからくりで、台横の取っ手を回すと人形の太鼓や笛の音に合わせて鯉が滝をのぼる室町時代から始まったからくりです。

うちわ扇ぎ人形 茶運び人形 鯉の滝のぼり(写真右)

源内焼自動噴水器(写真左奥)は、サイホンとポンプを利用して作られ、平賀源内が考案したもので、携帯用の源内焼きのからくり噴水器です。

盃洗からくり噴水器(写真左手前)は、上部の皿に水を注ぐと、逆止弁のついたパイプを通りタンクへ水が落ち、盃洗内部の空気を圧縮し、水を先端のノズルから噴き出させるからくりです。

文字書き人形(現代からくり)は、ネジを巻くと筆を持った右手が動き、筆を硯につけ、紙に「寿」や「竹」などの文字を書くからくりで、田中久重のモデルです。

流鏑馬(現代からくり)は、神事の行事を再現し、馬を走らせて矢を放ち的を射るからくりで、「愛・地球博」の世界からくりコンテストでグランプリを受賞した江戸末期の田中久重の「弓曳童子」がモデルです。

源内焼自動と盃洗噴水器 文字書き人形 流鏑馬

ロボットラボ コーナー

ロボットラボ コーナーは、第1会場の一番奥のからくり コーナーの裏側にあります。ロボット研究の最前線の息吹を伝える先進大学の試作機や実験機などが並び、ロボット開発の発展とそれを担う人材育成の「今」を伝えるコーナーです。

Lily(写真左)は、住宅の床下の点検を目的としたロボットで、小型で軽く狭い場所で動き、段差や排水管を乗り越えて走行し、状況を撮影し、シロアリ、木部の腐れ、基礎のひび割れ、水漏れなどを調査します。

Kenaf(写真右)は、災害現場のレスキュー活動を目的として開発され、ボディをに装備されたクローラと、4本のサブクローラアームにより、がれきの上でもスムーズに走行し、地震で倒れた人を探すバンチルトズームカメラ、赤外線サーモグラフィを装備したロボットです。

ハルク ツーは、足車輪用に56個のモーターを装備し、車両モード、昆虫モード、動物モードの3形態で走行と歩行し、あらゆる場所に移動ができ、13個の距離センサー、周囲360度の物体の検出センサーを有し、危険を察知し臨機応変に活動できるロボットです。

Morph3(写真左)は、138個のセンサーと14個のコンピュータを搭載して、分散協調制御システムが30個の関節を巧みに動かすロボットで、床運動や太極拳ができる小型ヒューマノイドです。

Lily(写真左)・Kenaf(写真右) ハルク ツー Morph3(写真左)

KARFEは、日本工学院の2002年に教育用に開発された、ロボット科のシンボルです。

マッサージ(写真左)は、第14回全国専門学校ロボット競技会有線部門の優秀メカニック賞受賞のロボットです。

KARFE マッサージ(写真左)

Jumping Joeは、跳躍などの新しい移動機構をコンセプトに開発した4種類のアクチュエータモジュールを持ったロボットです。

ネットワーク ロボットは、センサー情報を無線LANで近くのアクセスポイントに送り、複数の計算機でデータ処理を行うので、ロボットに計算機の搭載を必要としないため軽量で安価が特徴です。

Jumping Joe ネットワーク ロボット 見学者で混雑の会場

ロボットファクトリー コーナー

ロボットファクトリー コーナーは、ロボットラボ コーナーの先にあり、「ロボット大国」ニッポンのお家芸のものづくりの基である産業用ロボットの展示コーナーです。

産業用知能ロボットのファナック社の部品取り出し知能ロボットM-16iBと、高速ハンドリング知能ロボットM-430iAは、「今年のロボット」大賞展2007(「ITと技術 ロボット大国日本 「今年のロボット」2007 その1」参照)で大賞(経済産業大臣賞)を受賞したロボットです。

部品取り出し知能ロボット 高速ハンドリング知能ロボット

第2会場 ASIMO館

第2会場のASIMO館は、第1会場を出て階段を上った階上の会場です。

Hondaの2足歩行ロボットの草分けとして知られる「ASIMO」(アシモ)のステージ・ショーを中心としたコーナーで、性能はますます進化を遂げ、駆け足をしたり、サッカーの練習をしたり、ダンスをしたり、家のお手伝いをしたりの活躍で家に来てくれたら良いなというロボットです。

Hondaの2足歩行ロボット「ASIMO」

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月分掲載Indexへ)

カテゴリー別Index イベント総目次 へ

<前回 イベント 国立科学博物館 大ロボット博~からくりから最新ロボットまで~ その1 へ

次回 イベント 映画「母べえ」大森町に住み始めた時代の激動の世界大戦を生きた家族の物語 へ>