kan-haru blog 2007

< 総合INDEX へ

江戸東京博物館常設展示室

7月22日の午前中に1階展示会場で開催の大鉄道博覧会を孫と観た後、午後には江戸東京博物館常設展示室に寄りました。

江戸東京博物館は、何年か前に見に来ておりますが、大鉄道博覧会で訪れましたので常設展示の観覧もしてきました。常設展示には、江戸ゾーンの他東京ゾーンの展示もありますが、時間の都合で今回は「江戸ゾーン」だけを見ることにしました。

江戸東京広場

江戸東京博物館の常設展示室観覧料は、小学生以下と都内中学生は無料であり、第3水曜日はシルバーデーと称して65歳以上の人も無料になります。

1階展示室から常設展示室へは、エスカレータかエレベータで3階の江戸東京広場に出られるのですが、孫が以前に来た時に覚えていたJR両国駅から通じている動く歩道から上がりたいと云うので、そこからチケット売り場に行きました。観覧券を購入したところ、第3の土・日曜日はふれあいデーなので半額で、2人での入場が合わせて何と150円で済み大変なサービスを受けました。

6階常設展示室

6階常設展示室へはエレベータでも上がれますが、メインエスカレータで壁面の錦絵の大画面を眺めながら進むと、常設展示室入り口で自動改札機を通り入場すると、5・6階の吹き抜け会場に幅が約8mで再現した「日本橋」を渡る様になってます。

橋上から左手の下を見ると「中村座」の入り口正面の建物で、その演壇では江戸東京寄席の落語を口演しておりました。右手には、今回は見学をスキップの「東京ゾーン」の朝野新聞社の建物の模型が見られます。

再現した日本橋 中村座 朝野新聞社

日本橋を渡ると「江戸ゾーン」で、武家屋敷と寛永の町人地などの展示が見られます。

5階常設展示室

町人長屋 木工具屋 錦絵屋

越後屋 賑わう江戸の盛場 商い運搬船

5階常設展示室へはエスカレータで下ると、先ず江戸の棟割長屋で武士の暮らしと町の暮らしを見てから、三井越後屋の大模型で江戸の商業を知り千両箱の重さを体験します。

江戸と結ぶ村と島で江戸時代の人々の暮らしを見て、肥桶担ぎの体験をしてから、江戸の四季と盛り場により文化都市の江戸を知ります。

千両箱重さ体験 肥桶担ぎ体験 纏担ぎ体験

江戸時代文化の展示物は、沢山来ている外人観覧者には興味のあるコーナーで、同伴の知人からの説明を聞いて関心を示しておりました。

次いでの見ものは、江戸の美の歌舞伎舞台の艶姿を鑑賞し、さらに歌舞伎の東海道四谷怪談の模型による、舞台のからくりの実演が見られます。

同階の「東京コーナー」展示は廻らずに、江戸東京寄席の演芸の続きを見て、ミュージアムショップでお土産を買い、専用出口からエレベータで降りて帰りました。

帰路は、往路とは異なるルートの大江戸線両国駅から都営浅草線大門駅で乗り換えて、京浜急行線の大森町駅に帰りました。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております。(8月分掲載Indexへ)

カテゴリー別Index イベント総目次 へ

<前回 イベント 江戸東京博物館 大鉄道博覧会 へ

次回 イベント 東京芝とうふ屋うかい 異業種交流会H11メトロ恒例の暑気払い へ>

< 総合INDEX へ

江戸東京博物館常設展示室

7月22日の午前中に1階展示会場で開催の大鉄道博覧会を孫と観た後、午後には江戸東京博物館常設展示室に寄りました。

江戸東京博物館は、何年か前に見に来ておりますが、大鉄道博覧会で訪れましたので常設展示の観覧もしてきました。常設展示には、江戸ゾーンの他東京ゾーンの展示もありますが、時間の都合で今回は「江戸ゾーン」だけを見ることにしました。

江戸東京広場

江戸東京博物館の常設展示室観覧料は、小学生以下と都内中学生は無料であり、第3水曜日はシルバーデーと称して65歳以上の人も無料になります。

1階展示室から常設展示室へは、エスカレータかエレベータで3階の江戸東京広場に出られるのですが、孫が以前に来た時に覚えていたJR両国駅から通じている動く歩道から上がりたいと云うので、そこからチケット売り場に行きました。観覧券を購入したところ、第3の土・日曜日はふれあいデーなので半額で、2人での入場が合わせて何と150円で済み大変なサービスを受けました。

6階常設展示室

6階常設展示室へはエレベータでも上がれますが、メインエスカレータで壁面の錦絵の大画面を眺めながら進むと、常設展示室入り口で自動改札機を通り入場すると、5・6階の吹き抜け会場に幅が約8mで再現した「日本橋」を渡る様になってます。

橋上から左手の下を見ると「中村座」の入り口正面の建物で、その演壇では江戸東京寄席の落語を口演しておりました。右手には、今回は見学をスキップの「東京ゾーン」の朝野新聞社の建物の模型が見られます。

再現した日本橋 中村座 朝野新聞社

日本橋を渡ると「江戸ゾーン」で、武家屋敷と寛永の町人地などの展示が見られます。

5階常設展示室

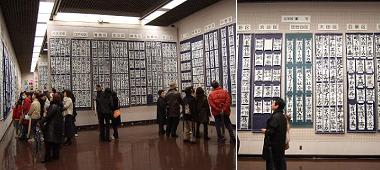

町人長屋 木工具屋 錦絵屋

越後屋 賑わう江戸の盛場 商い運搬船

5階常設展示室へはエスカレータで下ると、先ず江戸の棟割長屋で武士の暮らしと町の暮らしを見てから、三井越後屋の大模型で江戸の商業を知り千両箱の重さを体験します。

江戸と結ぶ村と島で江戸時代の人々の暮らしを見て、肥桶担ぎの体験をしてから、江戸の四季と盛り場により文化都市の江戸を知ります。

千両箱重さ体験 肥桶担ぎ体験 纏担ぎ体験

江戸時代文化の展示物は、沢山来ている外人観覧者には興味のあるコーナーで、同伴の知人からの説明を聞いて関心を示しておりました。

次いでの見ものは、江戸の美の歌舞伎舞台の艶姿を鑑賞し、さらに歌舞伎の東海道四谷怪談の模型による、舞台のからくりの実演が見られます。

同階の「東京コーナー」展示は廻らずに、江戸東京寄席の演芸の続きを見て、ミュージアムショップでお土産を買い、専用出口からエレベータで降りて帰りました。

帰路は、往路とは異なるルートの大江戸線両国駅から都営浅草線大門駅で乗り換えて、京浜急行線の大森町駅に帰りました。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております。(8月分掲載Indexへ)

カテゴリー別Index イベント総目次 へ

<前回 イベント 江戸東京博物館 大鉄道博覧会 へ

次回 イベント 東京芝とうふ屋うかい 異業種交流会H11メトロ恒例の暑気払い へ>