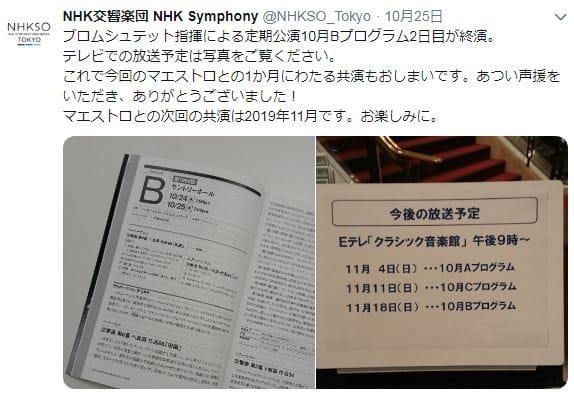

シューベルト:ピアノ・ソナタ第7番 変ホ長調 D. 568

シューベルト:ピアノ・ソナタ第14番 イ短調 D. 784

シューベルト:ピアノ・ソナタ第20番 イ長調 D. 959

モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番 K. 330より第2楽章(アンコール)

光子さんのシューベルト・ソナタ・プログラム@サントリーホールの第一夜に行ってきました。

光子さんの演奏会を聴くのは4回目で(うち2回はマーラー室内管との協奏曲)、彼女の演奏会は比較的聴衆のマナーがいい印象があったのだけど、、、今夜は最初から最後までほぼずーっと客席のどこかで咳が聞こえているって一体どういうこと。。。 そんなに咳が我慢できないほど重症なら何故リサイタルに来るのか、と言いたくなる人達が一人や二人じゃないなんて。。。

そんなに咳が我慢できないほど重症なら何故リサイタルに来るのか、と言いたくなる人達が一人や二人じゃないなんて。。。

周りに迷惑をかけないという気持ちよりも、自分が聴きたい、自分一人くらい構わないだろう、というような人間が我が国には多いのでしょうかねえ…。

さて、光子さん。こんなに不安定な演奏の光子さんは初めて聴いた・・・

ミスタッチもかつてない多さで、途中で演奏が迷子にもなるという。。

7番(D.568)は音が全然届いてこず、録音で聴いたこの曲の第四楽章の光子さんの演奏が大好きだったので、ちょい残念。

でも客席がこんなんじゃ彼女の集中力も落ちるよねえ…と思っていたら、2曲目の前に舞台袖に引っ込まれて、メガネをお手に再登場 。調子のよくない理由は客席の騒音(だけ)でなく目にもあったようで。暗譜ではありましたが、鍵盤も見ますものね。

。調子のよくない理由は客席の騒音(だけ)でなく目にもあったようで。暗譜ではありましたが、鍵盤も見ますものね。

いつも平均的に安定しているタイプのピアニストかと勝手に思っていたので、これはこれで新鮮でした。

メガネケース?の赤い袋をポンとピアノの中に置いて(バレンボイムと同じ )、メガネ装着で始まった14番(D.784)。

)、メガネ装着で始まった14番(D.784)。

おお、さっきのD568とは音が違う !ちゃんとこっちまで届いてくる! メガネ

!ちゃんとこっちまで届いてくる! メガネ 装着しただけで音まで変わるのか!

装着しただけで音まで変わるのか!

この演奏は、今夜の3曲の中で一番心動かされました。まだ多少の不安定さはあったけれど、そのせいもあるのか、いつもは理性が勝ってしまいがちな光子さんの演奏に今夜はより人間味が加わって聴こえ、今夜の演奏は私は録音のそれよりも好きでした。

光子さんが弾くこの曲のやり場のない怒り、葛藤、恐怖、寂寥感、孤独感は壮絶で、その心の叫びはシューベルトのものであると同時にピアニスト自身のそれに重なって聴こえ、呆然としてしまった。そして闇の中から現れる弱音の、怖いほどの透明な美しさ。そんな孤独な魂に寄り添うピアニストの心。優しさ。

漱石という作家の存在がどれほどこの世界を生きやすくしてくれていることかと私は常々思っているのだけれど、シューベルトに対しても同じことを感じるのです。この世界にシューベルトという作曲家がいてくれたおかげで、そしてその音楽を形にして届けてくれる演奏家がいてくれるおかげで、私にとってこの世界はどれほど生きやすくなっていることだろう、と。

(休憩20分)

20番(D.959)を聴くのは、ツィメルマン→シフ→ヴォロドスに続いて4回目。光子さんの20番の演奏は14番と同様に「死」に対するシューベルトの感情を強く感じさせるもので。好みかどうかは別にして、終楽章のまるで命がはらはらと散っていくように曲が解体していく感覚は、ひどく心に残るものでした。まるでマーラー9番のラストを聴いているような。光子さんがシューベルトの音楽の孤独感について仰っている「だんだん消えていく魂」というものを強く感じた演奏だった。今回のように7番→14番→20番と聴くと、そういう感じをより強く受けますね。

演奏のタイプが違い過ぎたせいか、シューベルトの後期ソナタ2曲を聴く時に発動される“ツィメさんの呪い”は今回は感じませんでした。でも今日の光子さんの20番とどちらが好きかと言われると、やっぱり私はツィメさんの20番なのだなぁ。もっともツィメさんの演奏も私の究極の理想かと言われればそうではないのだけれど、感動してしまったのだから仕方がない(でも録音の方はイマイチであった。ツィメさんも光子さんと同じでライブで魅力がわかるピアニストだよね)。

そしてつくづくレオンスカヤの20番を聴いておきたかったと感じる。あのときはピリスのベートーヴェンと重なってしまったから仕方がなかったのだけれど。ピリスのベートーヴェンも忘れ難い素晴らしさだったし。東京は演奏会が重なりすぎだわ。。

そしてこの曲や21番をものすごく簡単そうに弾いていたヴォロドスはやっぱり超絶技巧さんだったのだなあ、と今更ながら感じたり(演奏は全く好みじゃなかったけども)。そしてあの夜のコンセルトヘボウの客席はやっぱり素晴らしいマナーだったなあ、ということも今夜の客席と比べて改めて感じたのでありました。

アンコールは、モーツァルトのピアノソナタ第10番第二楽章。マーラー室内管のときもアンコールで弾いた曲ですね。死の影が濃い重い演奏の後で、モーツアルトの明るさに救われた気持ちになりました。これも決して明るいだけの曲ではないけれど、こうして続けて聴くと、シューベルトとモーツァルトの違いを感じるというか。正確には光子さんの演奏での二人の作曲家の違い、というべきか。光子さんのモーツァルト、やっぱり私は好きだなあ 私だけでなく、モーツァルトの音楽を愛していたというシューベルトの魂も、おそらく光子さんご自身も、きっとこのアンコールにより救われたのではないでしょうか。

私だけでなく、モーツァルトの音楽を愛していたというシューベルトの魂も、おそらく光子さんご自身も、きっとこのアンコールにより救われたのではないでしょうか。

7日も伺います

©サントリーホール twitter

©サントリーホール twitter

!

!

(予習のときも録音の最後が欠けているのかと思い他の録音を探してしまった)。過去に聴いた中で最もラストがラストらしくない曲ではなかろうか。それまでがわかりやすい音楽なだけに尚更。それもまた面白し。

(予習のときも録音の最後が欠けているのかと思い他の録音を探してしまった)。過去に聴いた中で最もラストがラストらしくない曲ではなかろうか。それまでがわかりやすい音楽なだけに尚更。それもまた面白し。

。こちらから問い合わせたら直ぐに対応してくれましたが。

。こちらから問い合わせたら直ぐに対応してくれましたが。 」と。難易度を下げた変更後の曲目でも技術面だけをみれば完璧とはいえない演奏だったかもしれないけれど(でも噂から想像していたよりは遥かに技術も維持されていた)、それでは完璧ってなんなのだ?といつも思うことを今夜も思う。どんな演奏会も自分の胸に響く何かがあるか否かが全てで、そしてこの夜のポリーニのショパンは、私はとても好きでした。

」と。難易度を下げた変更後の曲目でも技術面だけをみれば完璧とはいえない演奏だったかもしれないけれど(でも噂から想像していたよりは遥かに技術も維持されていた)、それでは完璧ってなんなのだ?といつも思うことを今夜も思う。どんな演奏会も自分の胸に響く何かがあるか否かが全てで、そしてこの夜のポリーニのショパンは、私はとても好きでした。 。ていうかツィメルマンって本当に普通に東京にいるんですね。先月のロンドン響公演からずっとこっちに滞在されてるのかな。吉右衛門さんはクラシックがお好きなんですよね

。ていうかツィメルマンって本当に普通に東京にいるんですね。先月のロンドン響公演からずっとこっちに滞在されてるのかな。吉右衛門さんはクラシックがお好きなんですよね

。こんなに感覚が違うのでは、逆に私が藤倉さんの作品の魅力がわからないのもさもありなん。。

。こんなに感覚が違うのでは、逆に私が藤倉さんの作品の魅力がわからないのもさもありなん。。 に、昨年ここでドイツレクイエムを聴いてから一年がたったんだなあ、と。

に、昨年ここでドイツレクイエムを聴いてから一年がたったんだなあ、と。

!!)、もう今日のフィナーレではニヤニヤ笑いなんか全く出ませんよ。圧倒的な幸福感と感謝の気持ちでいっぱいの滂沱の涙

!!)、もう今日のフィナーレではニヤニヤ笑いなんか全く出ませんよ。圧倒的な幸福感と感謝の気持ちでいっぱいの滂沱の涙

」というようなもので。だからこそ一層の凄みと、胸に迫るものがあって。

」というようなもので。だからこそ一層の凄みと、胸に迫るものがあって。

!

!

!

!

ということか?

ということか?