時は19世紀初め。人形の国では以前よりねずみたちとの領地争いが起こっている。

ある日、ねずみの王様は人形王国に魔法をかけ、マリー姫をねずみに、婚約者の近衛兵隊長をくるみ割り人形に変えてしまう。

魔法を解く方法はただ一つ、世界一硬いクラカトゥクくるみを割るしかない。だがそのためには純粋無垢な心を持つ人間の力が必要だ。

人形の王から命を受けたドロッセルマイヤーはこの人物を探すため、人間界へと旅に出る。そこで出会った少女クララに待ち受けるものは……

久しぶりのKバレエ。

母親がテレビで熊川さんの特集番組を見て、観たい!とのことで、一緒に行ってきました。

実はくるみ割り人形のバレエを観るのは、今回が初めてです。

Kバレエ版はストーリーがオリジナルから変更になっていたり、音楽も多少いじっていたりと、ちょっと独特。

クリスマスの夜の幸福な夢の世界を存分に味わうことができました

舞台美術も素敵だったな~。

背景の部屋の窓が最初は夜なのだけれど、最後の翌朝の場面(クララが目覚める場面)では雪の積もった街の風景が見えていたり。

今回の席は舞台を斜め横から見えるR側のサイド席(バルコニー席ではなくサイド席)だったのだけど、多少の見切れはあったものの、ダンサー達の表情まではっきり見えて、背景美術もちゃんと見えて、とてもよかったです。あちらの世界への入口になっている時計がL側にあったので、それをちゃんと見られたのもよかった。

キャストも皆さんよかったです。特に世利さんのクララと杉野さんのドロッセルマイヤーのコンビにほっこりしちゃいました。

杉野さんのドロッセルマイヤー、カッコよくて、でも不思議な雰囲気も出ていて、素晴らしかった

塚越さん指揮のオケもとてもよかったな。

先日N響で全曲を聴いたときは「バレエなしで音楽だけも、世界を想像できていいな」と思ったものだけれど、こうしてバレエ付きで観ると、やっぱりバレエありは楽しいですね!チャイコフスキーの音楽の楽しさ&美しさと総合芸術であるバレエの素晴らしさを改めて実感しました。

カーテンコールの最後にバンって大きな音と同時に舞台左右からテープがとんで、メリークリスマス&よいお年を!的なメッセージが掲げられたのも、幸福な気分にさせていただきました(ロンドンで観たプリシラを思い出した)。その前だったか向かいのL側の扉から熊川さんが出ていく姿が見えて(いつから鑑賞されてたのだろう?)、それも素敵なクリスマスプレゼントになりました。一緒にいた母も喜んでた

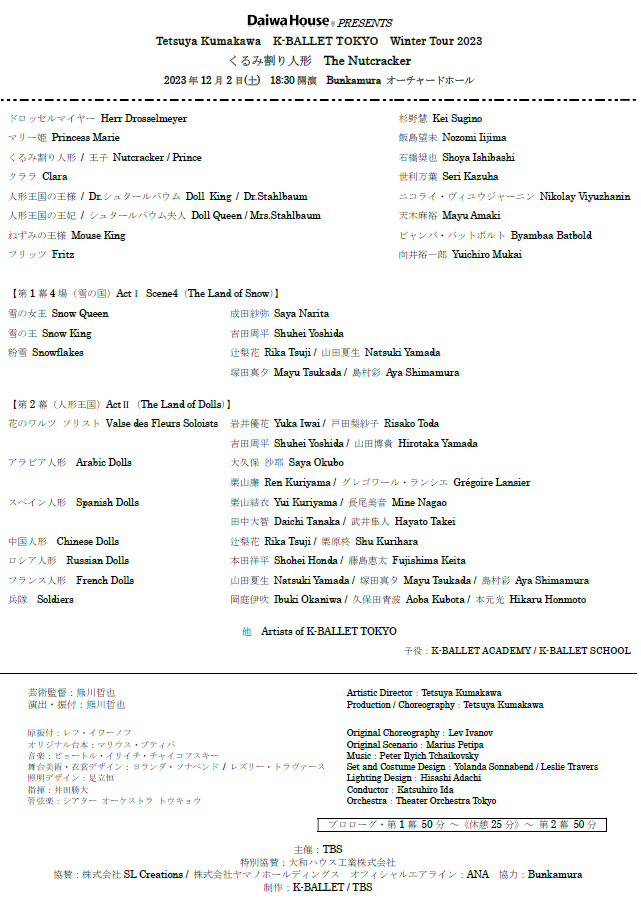

指揮:塚越恭平

管弦楽:シアター オーケストラ トウキョウ

マリー姫:飯島 望未

くるみ割り人形/王子:石橋 奨也

クララ:世利 万葉

雪の女王:成田 紗弥

雪の王:吉田 周平

ドロッセルマイヤー:杉野慧

※キャスト表

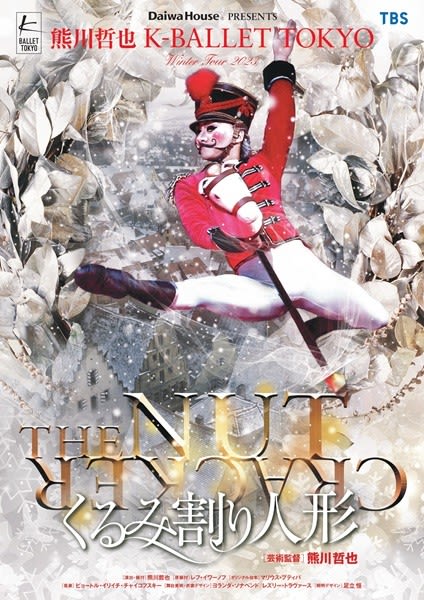

Tetsuya Kumakawa K-BALLET TOKY Winter 2023『くるみ割り人形』

。まぁこれも彼の個性なのでしょう。

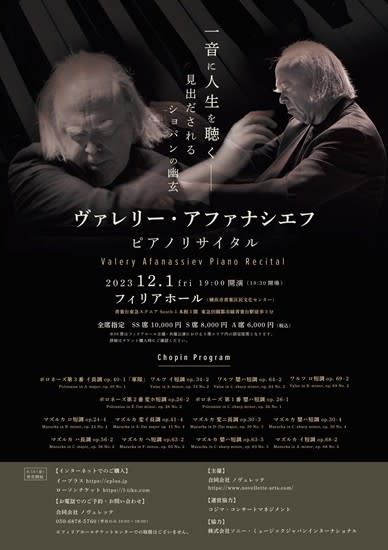

。まぁこれも彼の個性なのでしょう。 。アファナシエフにはあの音は聞こえなかったのだろうか(高音って年をとると聞こえなくなるというし・・・)。

。アファナシエフにはあの音は聞こえなかったのだろうか(高音って年をとると聞こえなくなるというし・・・)。

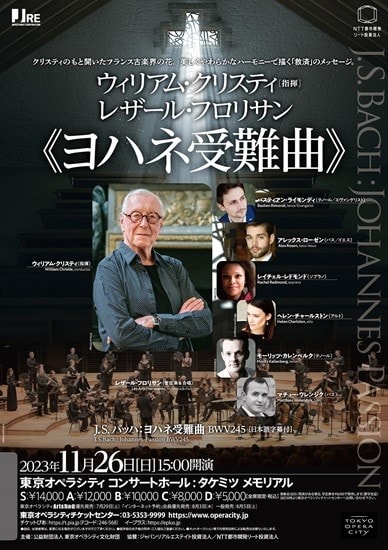

、代役は

、代役は