「リトルミスサンシャイン」超超真面目バージョン

大学教授のパパリチャードギア、研究職のママジュリエットビノシュ、成績優秀なお兄ちゃん、平凡な私。お父さんは優秀なお兄ちゃんマックスミンゲラが好きなんだ。でも、私イライザフローラクロスも頑張ったんだよ。綴り大会に出るんだよ。この地区で優勝したらもっと大きな大会に行くの。

綴り大会のお知らせの手紙をパパの書斎のドアの下から滑り込ませておいたのに、パパは来てくれなかった。やっぱり、私のことなんかどうでもいいんだ。初めはそう思ったけど、パパの書斎がごちゃごちゃしていて手紙に気づかなかっただけだった。私がもっと大きな綴り大会に出ると知ったパパは大喜び。今まではお兄ちゃんだったけど、これからは私につきっきりで綴りの練習に付き合ってくれた。

パパが末っ子につきっきりになり始めたころから、家族のバランスが失われ始める。一見、そんなふうに見えるけど、本当はもっと前からおかしなバランスだったんだよね。現に、下の子はいままでは自分をちっぽけな存在だと思っていたようだし、それがある意味バランスを保っていたのに、そのちっぽけな存在の子に重点がおかれるようになったらいっぺんにママとお兄ちゃんの元からおかしかった部分がオモテに出てきたという感じ。

パパが偏狭的にカバラを崇拝し、その考えを家族に押し付けているという状態をあまり観客にはうまく伝えられていないので、この家族の危うさが伝わりにくい。パパからの無言の圧力っていうのがなんとなく分からなくはないんだけどね。娘にあんなふうに必死になるなんてちょっと普通じゃない感じもするしな。物語の重要な部分を占めるカバラやら、お兄ちゃんが傾倒する宗教の部分が一般の観客にはちょっと分かりにくい。ママの心の傷も抽象的過ぎるし。そのあたりの演出をもう少しうまくやってくれれば、もっともっといい映画になったとは思うんですよねー。でも、綴り大会でイライザが神がかり的に綴りを思い浮かべていくところの映像は非常に神秘的で美しく、ドキドキするシーンにできあがっているし、言葉というものを通して神と通じ合うというのも分からなくはない。

この映画のコピーである「少女はたった一字で家族を救う」というシーンは、ありがちな展開と言えばそうなのだけど、あの幼い少女がさまざまなことを悟り、「完璧」であることが、必ずしも素晴らしいことではないということをパパに教えるという解釈でいいのかな?それと、完璧に綴られた言葉で神と対話をするよりも、人間の持つ不完全さで周囲の人間と向き合うほうが大切だと。ワタクシはそのように解釈したのだけど、あの一家の中で一番大人なのはあの末っ子ちゃんだったのかもしれませんね。

オマケ1 末っ子役のフローラクロスがジュリエットビノシュによく似てるなーと思っていたら、彼女の選ばれた理由はそれだったようですね。

末っ子役のフローラクロスがジュリエットビノシュによく似てるなーと思っていたら、彼女の選ばれた理由はそれだったようですね。

オマケ2 この綴り大会っていうのがあるっていうのは前から知っていたのですが、この映画で見て、本物を見たくなりました。言葉を知らなくても意味や語源を聞いて綴りを言えるようになるなんてすごいですよねー。この大会のドキュメンタリー映画があるようなのですが、普通にレンタルなんてできるのかな?

この綴り大会っていうのがあるっていうのは前から知っていたのですが、この映画で見て、本物を見たくなりました。言葉を知らなくても意味や語源を聞いて綴りを言えるようになるなんてすごいですよねー。この大会のドキュメンタリー映画があるようなのですが、普通にレンタルなんてできるのかな?

オマケ3 カバラについてはマドンナが信仰していることもあって、調べてみたりしたこともあるのですが、なんだかイマイチ掴みどころが分からない。一番簡単なカバラ入門みたいなのないですかー?(信仰しようというのではなくて勉強のためです)

カバラについてはマドンナが信仰していることもあって、調べてみたりしたこともあるのですが、なんだかイマイチ掴みどころが分からない。一番簡単なカバラ入門みたいなのないですかー?(信仰しようというのではなくて勉強のためです)

このシリーズをすごく面白いシリーズだとは思ってなかったんですが、今回のは結構笑ったような気がする。もうバカバカしいから頭をからっぽにして見たほうがいいでしょう。

このシリーズのある意味主役とも言えるジベール署長ベルナールファルシーがさらにパワーアップしていたような気がする。ワタクシが見たのは字幕版だったけど、今回は吹き替えが高田純次らしいですね。あのいい加減っぷりがピッタリなんでしょうねぇ。ある意味主役と書きましたが、実はワタクシはこの署長のキャラがあんまり好きではありません。なんか、ちょっとうっとおしいって言うかやり過ぎって言うか。うるさいし。でも、今回もういくとこまでいっちゃってるっぷりに、あの雄たけびがウザイと思いながらも笑ってしまいました。

そして、もう一人笑えるのが、ダニエルサミーナサリの義理のお父さんの将軍ジャンクリストフブーヴェ。この人もいっちゃってる軍人ですが、孫にメロメロでもうワケ分かんなくなっちゃってます。出番はそんなに多くないんですが、彼にはかなり笑わせていただきました。

今回、タクシーの疾走&活躍シーンが少ない気がしたんですが、実際はどうでしょうか。舞台がモナコやって言うから、モナコグランプリよろしく狭い街中をガンガンに飛ばしてくれると期待してたんですけどねぇ。その部分は残念だったな。車のシーンの面白さはこのシリーズをハリウッドがリメイクした「TAXI NY」に軍配です。

ダニエルとエミリアンフレデリックディーファンタルの友情もさらに深まっていて、主人公たちの状況の変化も無理がなく、シリーズものとしての観客への裏切りがない部分はワタクシはすごく気に入りました。

この映画を肯定的に語るには、「現実的でない」という部分に完全に目をつぶってしまわないといけないだろう。この作品に限らず、映画に出てくるSEAL部隊なんかはよく軍の命令を破っている気がする。実際にはそんなことできないだろうし、やっちゃたら大変なことだろうし、エリートの集まっている部隊とは言えないんだろうなぁと思いつつ、、、ブルースウィリスが渋くきまっていたし、物語のテンポも良かったので、「ええい、目をつぶってしまおう」とかなり前半の部分で心に決めました。

モニカベルッチって美しいですね~。特に好きな女優さんってわけではないんですが、顔の美しさだけで言うともう世界一美しいんじゃないかと思っております。ほんでまたセクシーというかなんかえっちなんですよねー、この人。普通にしてるだけで、誘われてる?って思っちゃう感じですよね。アフリカでもメイクぱっちりでねー。それはさすがにアカンやろーって思ったけどね、ここも「突っ込んだらあきまへん

」

」ブルースウィリス演じるウォーターズ大尉が「良いことや正しいことはもう長い間していないような気がする」というシーンがありますね。自分がお国のためと思って、それを信じて任務についていても、やはり、目の前の敵を倒すことが仕事。政治的に利用されることも多々あるだろうし、自分は正しいことをしていると自分に言い聞かせてはいても、それでは納得させられない思いが常にある。自分の国の信条と違うからと言って戦うことが正しいのか?大義名分のために人を殺すことが正しいのか?長く軍人をやっているとそんな気持ちになることがあるだろう。そんな中でウォーターズ大尉は、自分が良いと思えることを今回はしたかったのではないだろうか?国の思惑を超えたところで、良いと思えることを。それはそれで、絶対的に正しいことではないだろうけど、少なくともウォーターズ大尉の中ではそんな思いだったんじゃないかと感じた。

最近の軍隊系の作品といえば、かなりリアリティを追求したものが多いので、その中ではちょっと毛色が違う感じがします。どちらかといえば、ひと昔前の軍隊ものって感じですね。完全なエンターテイメントとしてぬる~い目で見ることができる方は楽しめるんではないでしょうか?

「同じような役」と「泥棒」ってだけでいっしょくたにしちゃいましたが、実際には職業が泥棒っていうのが同じなだけで、中身は全然違いますね。「トーマスクラウンアフェア」のほうは表向きは大富豪でとても洗練された雰囲気のおされな大泥棒でしたが、こちらの作品の彼はどこか野性味のある、根っからの泥棒マックス。もちろん、お相手の女性もトーマスクラウンのときのレネルッソに比べてグンと野性味のある(と言うかほぼ野性味だらけの)サルマハエック。アイリッシュとメキシカンの異色のカップルですね。彼女も実は泥棒で、お仕事の良きパートナー。彼女が本当にセクシーで今まで見たサルマハエックの中で一番キレイに見えた作品でした。(キレイに“見えた”というのは失礼ですね。。。彼女はもちろん、キレイな人なんですけど、ちょっとクセのある役を演じることが多いので素直に彼女の美しさが映し出されている作品というのは意外に少ないんですよね)彼女は何かって言うとマックスをベッドに誘う役だから、このキレイさで説得力が出ています。

冒頭で、彼らは見事にダイヤモンドを奪ってみせて、それを機に引退し、南国の島で今まで稼いだお金で優雅に暮らそうと計画していた。そこへ今までずっと彼らに辛酸を舐めさせられていたFBI捜査官スタンウディハレルソンがやって来て、この島にナポレオンダイヤモンドという秘宝の展示会が行われると挑発してくる。そんな情報を流してマックスの泥棒としてのプライドをくすぐってまた泥棒稼業に復帰させ、そこを自分が捕まえようという魂胆。

かくして、マックスはダイヤモンドの誘惑とFBI捜査官スタンと、彼を完全に引退させようとする恋人ローラの間で右往左往することに。。。

このマックスとスタンの関係がなかなかに面白く描かれていて、こういうルパンと銭形のオヤジみたいな関係っていうのは、実際にもあるっぽいし、犯罪者側が憎めない奴で天才的であればあるほど面白くなるものだと思う。ピアースブロスナンの魅力は言わずもがなだし、ウッディハレルソンもちょっと怖い顔ながら実は結構チャーミングなところもあって、この役にはぴったりでした。

随所に笑いがちりばめられていて、南の島のパラダイスの景色も堪能できて、泥棒もののドキドキ感もあり、マックスを引退させたいローラの切ない気持ちも伝わってきて、色んな要素が楽しめる作品にできあがっています。熱い夏の日

にオススメの作品です。

にオススメの作品です。オマケ

洋画にわざわざ原題と違うカタカナの題名を付けることに関しては「?」と感じることが多いのですが、この作品の原題は「After The Sunset」。「ダイヤモンド・イン・パラダイス」のほうがいい題名だと思います。

洋画にわざわざ原題と違うカタカナの題名を付けることに関しては「?」と感じることが多いのですが、この作品の原題は「After The Sunset」。「ダイヤモンド・イン・パラダイス」のほうがいい題名だと思います。

仔犬が家に来て、やはり映画が見れていません

GWには犬が来る前にこの1本だけ見に行ってきました。

ツォツィというのは現地の言葉で「不良」ということらしい。仲間からツォツィと呼ばれる青年プレスリーチュエニヤハエは本当の名前を語ろうとしない。彼は親のぬくもりを知らずに野原に放置された土管で育った。

「不良」と呼ばれる青年は良心の呵責もなく悪いことを重ねてきたようだが、ある日お金持ちの女性を撃ちのBMWをジャックして逃げると、その中に赤ん坊が乗っていた。その赤ん坊を紙袋に入れて持って帰るツォツィ。

ツォツィがどうしてこの赤ん坊を連れ帰ったのか。返しに行く勇気はなく、置き去りにするのは心が痛んだのか。これはワタクシの勝手な解釈なのだけど、これは凶悪な青年ツォツィが赤ん坊の面倒を見ることによって人間的な感情を取り戻したとかそういうことではなくて、それよりも赤ん坊を通して自分が経験できなかった、もしくは経験し足りなかった親子関係を追体験しようとしたものではなかったか。彼自身、そんな自覚はなかったけれど。つまり、赤ん坊の保護者としての自覚ではなく、自らを赤ん坊に投影していたように思える。この赤ん坊がお金持ちの満たされた赤ん坊だったからなおのこと。彼が自分の育った土管に赤ん坊を連れて行くシーンがなんとも切ない。

南アフリカの貧困やエイズ問題などを映し出すドラマということだと思うが、その面についてはいまいち語り方がうまくはなく、アカデミー外国語映画賞は、「南アフリカを語る映画」というものが珍しかったからなのかなと思ってしまった。もう少しうまく南アフリカを語る映画を見てみたい。女優のシャーリーズセロンは南アフリカ出身で、祖国の犯罪問題などに大きな関心があるようだから、いつかそういう映画をプロデュースなどしてくれることを期待している。

この作品が舞台ミュージカルの映画化というのは知っていたんですが、シンガーたちがライブで歌う場面以外はセリフのみなのかなと勝手に思っていんです。でも、それはワタクシの勝手な思い込みでした。シンガーが舞台で歌う歌に加えて、セリフの途中でいきなり歌いだしたりとか、ダンサーが登場してその後ろで踊ったりとかっていう典型的なミュージカルでした。それでも、登場する人たちがほとんどシンガーか作曲家という設定なので、歌い始めてもあのミュージカル特有の違和感は少なかったですね。

背景は1960年代のモータウンサウンドの黎明期から全盛期へ向かう音楽シーン。この「ザ・ドリームズ」は「ダイアナロスとシュープリームス」がモデルとなっているらしく、ビヨンセノウルズもかなりダイアナロスを意識していたと思う。ビヨンセは歌手としても女優としても特に好きというわけではないけど、やはり歌はすごくうまいし、美人だなぁと改めて感じた。彼女は白人っぽくしてるよりもこんなふうに黒髪にしてるほうがキレイだと思うんだけどなぁ。彼女が出ている映画は「オースティンパワーズ」しか見たことがないから、添え物的な役しかしないorできないのかなと思っていたら、結構がんばっていたと思う。彼女の歌がからまない作品も見てみたいと思った。

ゴールデングローブの助演男優と助演女優はエディマーフィとジェニファーハドソンが受賞したが、確かに二人とも素晴らしかったと思う。エディマーフィはコメディアンだけど、歌もうまくて最近目立った活躍がなかっただけに嬉しかった。こういうコメディアンの人たちってたいがい歌とかもうまいですね。ジェニファーハドソンはアメリカの「アメリカンアイドル」という新人発掘番組から出てきた子らしいけど、彼女は役の上でビヨンセよりも歌がうまいという設定だったけど、実際彼女の声はとてもパワフルでビヨンセよりもうまいという設定にまったく無理がなかった。そして、歌だけではなくて新人なのに演技も非常にうまかったと思う。彼女が歌う「One Night Only」とビヨンセが歌うバージョンのどちらも良くて気に入りました。

今回、賞は取っていないけど、ジェイミーフォックスも「Ray」のような変身演技ではないのに、まるで別人のようで成功するためには手段を選ばない男を巧みに演技じていた。

お話はミュージカルというジャンルの中でもかなりしっかりしていると思う。モータウンサウンドが黒人だけの音楽からテレビの普及と共に世界的なものへ広がっていく様子、成功の陰で傷つく者、初心を忘れて成功に溺れる者などがきちんと描かれていて、その合間にシンガーのパフォーマンスが随所にちりばめられていて飽きさせることなく2時間10分魅せてくれる。映画の中で、ローカルラジオの黒人局でしか流れなかった曲をメジャー局に流すというシーンがあるが、この映画も同じように黒人コミュニティばかりが見る黒人映画ではなく、多くの世界の人が見る黒人映画と言えるだろう。

オマケ

ワタクシは映画でミュージカルを見ていていつも思うのですが、セリフから突然歌いだすとき、いきなり別で録った音源に口を合わせているようになるでしょ?あれが嫌いなんですよね。たとえ、歌に入ってもセリフと同じような音で歌ってくれたらもっと自然に感じるのにな。

ワタクシは映画でミュージカルを見ていていつも思うのですが、セリフから突然歌いだすとき、いきなり別で録った音源に口を合わせているようになるでしょ?あれが嫌いなんですよね。たとえ、歌に入ってもセリフと同じような音で歌ってくれたらもっと自然に感じるのにな。

ケーブルテレビでは「エヴリン」という題名だったのですが、ネットで見てみると「天使の約束」という題名が一般的なようなのでそちらで紹介します。これは日本では未公開の作品のようですね。

1953年のアイルランド。デズモンドドイルピアースブロスナンは不況で職にありつけず、妻がよその男と逃げてしまったことで、子供たち3人を教会の付属の施設に“保護”されてしまう。子供たちともう一度一緒に暮らしたいデズモンドは酒を断ち、国の法律を相手に戦う。という実話を基にしたお話。

父子家庭で収入がなく、子供を保護されてしまうというお話は映画としてもよくあるパターンだと思うのだけど、子供を取り返す手段として、超保守的なカトリック教会とべったりの法律が親子が共に暮らす自由という憲法に違反しているということで国に訴えるというのはかなり思い切ったやり方で、それがまた実話だというのだから興味深い。

だいたい、映画に出てくるアイルランドやイギリスのお父さんは酔いどればかりで、このデズモンドも最初、お金がないお金がないと言いながらパブでギネスばかり飲んでいて、「飲む金あんねやったら、それ貯めて子供たちを迎えに行けよ」と思っていたら、途中できっぱり酒をやめ、子供たちを取り戻すことに専念し始めたので、とても好感が持てたし、何と言ってもこの作品の題名にもなっている長女のエヴリンがめちゃめちゃ可愛いのだ。母親が出て行ったあと、幼いながら父親を支え、修道院では意地悪なシスターにいじめられてもきちんと自分の意見を主張し、裁判でも威圧的な検事に負けず、父親を勝利へと導く。そのエヴリンの心の支えとなるのが、日本語の題名になっている“天使の約束”。雲の切れ間から差してくる光は天使が見守ってくれている証拠だと今はもう死んでしまったおじいちゃんが教えてくれた。

とまぁ、めちゃめちゃ心温まるお話で、ピアースブロスナンが製作も務めているのを考えると基のお話にほれ込んだのかなー?それで、主役も務めた?ただ、ピアーズブロスナンがこの役っていうのはちょっとなー。がんばってたけど、どうしても彼にはどこか気品のようなものが付きまとうというか、、、貧乏な下層階級の役を演じてもどうしてもこう粗野に見えない部分があったなぁ。まぁ、これはワタクシの勝手なイメージの問題なんですけどね。彼を助ける弁護士役をアイダンクインが演じていたけど、どうしてもこの二人のイメージが逆に感じちゃう。アイダンクインはそういう貧乏なお父さんって他にも演じてるからタイプキャストになるのを避けたのでしょうけどね。

それにしても、こういう物語に出てくる教会の偽善ぶりにはほとほとあきれてしまいますね。もちろん、いいシスターもいたけど、組織としては権威を押し付けているだけのように見えました。「フィオナが恋した頃」でも書きましたが、人々の心のよりどころとしての信仰とのギャップが大きいような気がします。宗教って一体なんなんでしょうねぇ?

こんなにスリリングな携帯電話の使い方をワタクシたちはしたことがあるだろうか?庶民どもなら、恋人と一緒にいるときに元恋人から電話が鳴るだとか、妻と一緒にいるときに愛人からメールが来るだとかせいぜいそんなもん。でも、彼らは違う。なんてったって彼らは、警察に潜り込んだマフィアとマフィアに潜り込んだ警察なのだ。その電話がかかるかどうか、メールがつくかどうか、そのタイミング、そしてその相手は誰かってことに命がかかる。ま、愛人からのメールもある意味命取りではあるか…

この作品、2002年の香港映画「インファナルアフェア」をハリウッドがリメイクしたもの。ここ何年もハリウッドは脚本に飢え、アジア、ヨーロッパの世界的には有名ではない優秀な作品をリメイクしまくっている。日本の映画ファンは世界的に考えればどの地域の映画もかなり見ることができる恵まれた環境にいると言えると思う。ワタクシの勝手な想像だが、それについてはおそらく世界一なんじゃないかな?なので、ワタクシたちはハリウッドのリメイク版の元の映画を知っていることが多いけど、アメリカの人たちは元のものを知らない場合がほとんどだろうな。そこをハリウッドはそ知らぬ顔して作っちゃうのだ。ビバ、ハリウッド!とちょっと皮肉っぽいことを言ったけど、映画ファンとしては大歓迎。アジアやヨーロッパの映画を見ない人にも優秀な脚本が知れることになるし、ハリウッドだって黙ってパチくってるわけじゃなくってちゃんと元の製作者にお金払ってるんだろうからね。

とか言いつつ、ワタクシ実は元ネタのほうは見ていません。見よう見ようと思っているうちにハリウッド版が出来上がってしまいました。というわけで、オリジナルを知らない奴の感想ということで読んでください。

さてさて、前置きが長くなりましたが、この作品、ワタクシは始まった瞬間からかなりの緊張感を持って見ることができました。そして、その緊張感が2時間32分じゅうずっと続いていて、見る前はおっくうに感じていた上映時間の長さもあっという間に過ぎていったのでありました。ただ、終わってからの周囲のお客さんの反応は最初のほうは分かりにくいと感じた人もいたようです。ちょっとややこしいシチュエーションですからね。気合を入れて見て下さい。

ワタクシはレオナルドディカプリオが好きなのでね、どうしてもビリーのほうをひいきして見ちゃう。でも、ビリーはマフィアに潜入してる覆面警官だから彼をひいきして見ていいわけか。一方の警察に潜入してるマフィアであるコリンのほうはねぇ…マットモンキーデイモンだからなぁ…ワタクシはあんまり好きじゃなくて。とはいえ、ファンの人は多いのかな。次々と主役級の映画やるくらいだもんね。

この設定だけでもかなり興味深いですよね。んでもって主役の二人に加えてマフィアのボスはジャックニコルソンだし、警察にはアレックボールドウィン(太ったね)、マーチンシーン、マークこっちもモンキーウォールバーグ(なぜかすんごい変な髪型)がいるし、監督はマーチンスコセッシだしなぁ。ワタクシはドンパチとかカーチェイスとかがあんまり好きじゃないので、こういう地味めの緊張感が好きですね。これで、ド派手な演出があったら、ゲンナリしちゃうとこでしたが。

脇役の中ではマーチンシーンが良かったな。この物語の中の「良心」って感じで。貫禄があるのに威張ってなくて。ビリーが全幅の信頼を寄せていたのもよく分かる。

ヒロインのマドリンを演じるのはヴェラファーミガという女優さん。「15ミニッツ」に出ていたらしいけど、覚えがないなぁ。彼女、きれいけど、ちょっと微妙な感じ。それにしてもこのマドリン、ハーバード出の精神科医だか心理学者だかにしては、ちょっと軽率じゃないの?ビリーって一応犯罪者ってことになってるんだよね?SAFE SEXはどこへ行った?その子誰の子?コリンと付き合いつつもビリーに惹かれるというところはディカプリオびいきのワタクシとしては当然の成り行きに思えたけど。

最後まで緊張感を持って見れたんだけど、振り返ってみるとあのオチはなぁ…もうちょっとなんとかならん?あのギリギリまで引っ張っておいてバンバンバンで終わりってさぁぁぁぁ。そんなんタランティーノでもできるわーい。なんとかしてくれ、スコセッシ。今までにないハリウッド映画を作りたかったのかなぁ。オリジナルがそうなら仕方ないのかもしれないけど。「死」で解決するエンディングはこの物語ではイヤだったな。もう少しぞっとするようなorカッコよくてしびれるような終わり方をしてほしかったな。と、なんやかんや言っても好きには違いない作品なんですけどね。オリジナルも近々見てみまーす。

オマケ1

ビリーが初めに潜入捜査を命じられる時、彼の生い立ちを警部がネチネチ言うところがありますね。南部では犯罪者たちである家族に囲まれ、週末は北部に行ってママといい暮らしをする振りをしてたのか?って。南部、北部というのは、これはボストンでのお話なので、治安が良くないボストン南部に住んでいる父親と犯罪者たちに囲まれて生活し、週末にはアッパークラスが住む北部でママと過ごしたっていう意味なんですね。

ビリーが初めに潜入捜査を命じられる時、彼の生い立ちを警部がネチネチ言うところがありますね。南部では犯罪者たちである家族に囲まれ、週末は北部に行ってママといい暮らしをする振りをしてたのか?って。南部、北部というのは、これはボストンでのお話なので、治安が良くないボストン南部に住んでいる父親と犯罪者たちに囲まれて生活し、週末にはアッパークラスが住む北部でママと過ごしたっていう意味なんですね。オマケ2

警察がマフィアの取引を監視しているところで、その周辺一体の携帯電話の通話を警察が監視しますね。そこで、「反テロ法、バンザイだな」と刑事のひとりがいいます。テロ対策のため、個人の通信を傍受することが可能になっています。ここでは、きちんとした犯罪捜査に使用されているからいいものの、「魔女狩り」のようなことが行われる可能性のある法律ですね。恐ろしい。

警察がマフィアの取引を監視しているところで、その周辺一体の携帯電話の通話を警察が監視しますね。そこで、「反テロ法、バンザイだな」と刑事のひとりがいいます。テロ対策のため、個人の通信を傍受することが可能になっています。ここでは、きちんとした犯罪捜査に使用されているからいいものの、「魔女狩り」のようなことが行われる可能性のある法律ですね。恐ろしい。

その男に上に書いたこと全部される少女(13か14歳)をジュリエットルイスが演じる。この少女は母親の恋人(すげぇ汚いオッサン)に長い間性的虐待を受け、それを母親に言っても「すぐに言わなかったってことはお前も楽しんでたんだろう」とまで言われてしまう。そして、この母親はこの恋人とトンズラ。少女はストリッパーになり、娼婦になり、ヤク中になる。果ては、愛憎がらみの殺人まで犯してしまう…

映画はその少女が犯した殺人に対して、裁判所がどういう結論を出すのか?10代の若者を死刑に処すことが正しいのか?っていうふうに、社会的な問題を提起したいようなのだけど、この少女の悲惨な生活を見せるほうに重点を置きすぎてしまって、その狙いがボヤけてしまった感はある。

この映画を取り上げる理由は、ジュリエットルイス。13歳を演じている彼女はその時17歳だったようなのだが、すごく幼く見えるので違和感はない。この17歳の彼女の演技には目を見張るものがあった。あまりにもリアルな演技で、内容が内容なだけにちょっと気分が悪くなってしまうようなところもあるくらいだ。この時タイムリーに13,4歳なのかと思ったせいで余計驚いてしまったのかもしれないけど。ワタクシは彼女のことは全然好きじゃないのだけど、早熟な感じと甘ったるい声と幼い容姿というアンバランスさに惹かれる人がいるのかなぁと考えたりした。今となってはあまり知らない人が多いかもしれないけど、10歳も離れたブラッドピットも当時その魅力にやられた一人だったようで、彼らは3、4年同棲していた。昔のブラピを見たい方もどうぞ。

ここまで書くと、なんだかちょっと複雑で普通ではない設定のお話なのだけど、中身は高校生の爽やかな恋愛を描いていて、互いに抱く恋心とか、勉強との両立とか将来の夢とか、親たちの束縛とかはほとんどの人が経験したような青春のほろ苦いお話だ。ただ「高校生の爽やかな恋愛」が女の子同士の恋愛というだけ。とは言え、この「というだけ」っていうのがクセ者で、「というだけ」と捉えられる人とそうでない人がいるだろう。「というだけ」と捉える人にはただのありふれた青春恋愛物語。そう捉えない人には変なお話、もしくは同性愛の世界を爽やかに知れるいいチャンスになるかもしれない作品です。爽やかに知るっていうのもなんか変な表現ですが、ゲイムービーを見たことのない人がイキナリ濃厚なのを見ちゃうと拒否反応を起こしてしまうかもしれませんからね。これくらい爽やか系から入るといいんではないでしょうか?

この話の大筋には関係ないのですが、ランディは白人でイービーは黒人です。白人のランディの家は決して裕福ではなく、ランディはお勉強もできません。黒人のイービーの家は裕福そうだし、成績も優秀そうな感じです。あまり西洋文化に親しんでいない日本人のステレオタイプのイメージとは正反対な感じではないでしょうか?もちろん、実際にはこういう環境も多いにあるわけですが、あまり知らない人ならばちょっと驚く設定かもしれませんね。

ちなみに、このランディを演じるローレルホロマンはワタクシは見たことないんですけど、現在アメリカのドラマシリーズの「The L Word」というこれまたレズビアンたちが主役のドラマに出演しているようですが、実生活の彼女は別にレズビアンというわけではないようですね。

あぁ…ジュリアンムーアが最初の20分か30分くらいで死んでしもた…彼女目当てで見に行ったのに…

だって、彼女が政府に対抗するテロ集団のリーダーなんてめちゃめちゃカッコええやんかー。クライブオーウェンも一人だけで見ると単なるおっさんやけど、渋い美女の横にいると、渋いおっさんに見えるのに…

だって、彼女が政府に対抗するテロ集団のリーダーなんてめちゃめちゃカッコええやんかー。クライブオーウェンも一人だけで見ると単なるおっさんやけど、渋い美女の横にいると、渋いおっさんに見えるのに…ジュリアンムーアが死んじゃったあとも、物語は興味深かったし、マイケルケイン演じる謎の陽気なおっちゃんも面白かったし、結構のめりこんで見てたんですが、、、最後まで見てみると、「え、こんだけ

?」って思っちゃいました。後半もうひと山か、ラストのラストに何かビックリな仕掛けが用意されているかと思いきやあっさり終わっちゃったよ。18年ぶりに人類に赤ちゃんが生まれるっていうのにさ、その間生まれなくなった理由も謎だし、テオ(クライブオーウェン)が助ける少女クレア=ホープアシディがどうして妊娠することができたのかも謎のままにほっとかれてて、人類の希望を託せるような団体「ヒューマンプロジェクト」についても謎のままだったしなぁ。18年ぶりに生まれる赤ん坊を助けられたのは良かったけどさ、ちょっと尻切れトンボ感ありだったなぁ。

?」って思っちゃいました。後半もうひと山か、ラストのラストに何かビックリな仕掛けが用意されているかと思いきやあっさり終わっちゃったよ。18年ぶりに人類に赤ちゃんが生まれるっていうのにさ、その間生まれなくなった理由も謎だし、テオ(クライブオーウェン)が助ける少女クレア=ホープアシディがどうして妊娠することができたのかも謎のままにほっとかれてて、人類の希望を託せるような団体「ヒューマンプロジェクト」についても謎のままだったしなぁ。18年ぶりに生まれる赤ん坊を助けられたのは良かったけどさ、ちょっと尻切れトンボ感ありだったなぁ。限られた時間の中でジュリアンムーアとクライブオーウェンが元夫婦で本当はすごく愛し合っているというのを見せるための演出として、「何百人の男を試したけど、これができるのはあなただけなのよ」と言って2人でピンポン玉を口から口へキャッチボールするシーンがあるんですが、ちょっとカッコ悪くて笑っちゃうんだけど、愛し合う2人というのはそういう2人だけにしか分からないネタみたいなものを持っているもんで、2人の愛の深さをそのシーンだけで見せれてしまうところがすごいと思いましたね。

人々が逃げ惑い、殺しあう中で18年ぶりに生まれた赤ん坊を見た人々が敵も味方もその場に立ちつくし、その一瞬殺しあっていることを忘れてしまうシーンはとても美しいシーンだった。やっぱり新しく生まれてくる命には希望が宿っているのだと自然に思わずにいられないシーンだった。それが、正しいとか間違っているとか、そんなこと言ったって人間は殺しあっているじゃないかとかそういうことを一切忘れて涙があふれるようなシーンだった。

SFものなわりに出演者も地味なせいもあってかあまり話題になっていなかったので、大して期待せずに見たのでまだ良かったかも。アルフォンソキュアロン監督は好きなので、もう少しがんばって欲しかったな。

以前言ったように、ワタクシは原作を中途半端なところまで読んでいる。この後編の最初のほうである、月(ライト)藤原竜也とミサ戸田恵梨香が監禁されて、月がデスノートの所有権を手放すあたりまでだったと思う。前編を見たときも原作と少し違うとは言え、だいたい先が分かっているのでドキドキ感はまぁまぁだったのだけど、今回原作を知っている部分以降はどうなんねんやろぉぉぉとかなり緊張感を持って見ていたし、物語の進行具合も十分見ているこちらをドキドキさせるものでワタクシは最後までかなり楽しんだ。

月とエル松山ケンイチの命をかけた勝負はどちらが勝利してもおかしくないほど拮抗し、どちらが勝ってもワタクシは多分納得したと思う。順当にエルが勝つとしても、一筋縄ではいかない月のことだからそれまでの展開は頭をひねるものであったろうし、月が勝つとしても、それはそれで皮肉のこもったラストになって面白かっただろう。

こういう現実離れした話だから、つきつめて矛盾点を突こうと思えばきっとできるのだろうけど、単純なワタクシがすぐに思いつくほど浅い部分には矛盾点は思いつかない。思いついたと思うとたいがい先回りしてデスノートに説明されてある。ワタクシは十分楽しませてもらったので、わざわざ細かいところを分析して矛盾点を突こうとは思わない。このお話はこれでいいと思う。

今回は、前編よりもエルを演じた松山ケンイチの演技が冴え渡っていたと思う。そして、片瀬那奈も意外に演技がうまく(意味のないお父さんたちへのサービスショットもそつなく(?)こなし、本当になんなんだろ?あの脚見せシーンは?)、この人キレイなだけじゃないんだと初めて知った。ミサ役の戸田恵梨香もこれまた意外に演技がうまく、美人というわけではないのに変にセクシーというか、妙な色気のある子でこれからが楽しみだ。

以前に、映画を1本にまとめないのは反則といったようなことを書いたことがある。その気持ちは今も変わらない。でも、このシリーズを楽しんでしまったのでそう言う資格はもうないかな?

こうなると、ますます原作の終わり方はどんななのかと気になり始めた…

オマケ

それにしても、どうしてドラマや映画に出てくる“群集”どもはあんなにアホ丸出しに見えるんでしょうか?

それにしても、どうしてドラマや映画に出てくる“群集”どもはあんなにアホ丸出しに見えるんでしょうか?

うん。まぁ、悪くないとは思います。。。

あの最初のほうでジェームズボンドダニエルクレイグが追っかけてた人ってヤマカシ?あんなの絶対ヤマカシだよな。彼の逃げっぷりかなり楽しませてもらいましたよ。ボンドの追っかけぶりもまぁまぁ良かったし。

ワタクシは007のファンではないので、別に007がダニエルクレイグになろうが、ジュードロウになろうが、ブラッドピット(あ、さすがにアメリカ人はあかんか)になろうが、「えーーーっ、イメージと違うぅぅぅ」とか嘆くことはないですね。この前までのピアーズブロスナンは彼のことが好きやから「いいんちゃう~」と思ってたけど、別にこのシリーズが飛びぬけて面白い映画だと思ったことは特にないなぁ。ところで、このピアーズブロスナンってピアースブロスナンやったか、ビアースプロスナンやったか、もうどこにテンテンをつけるのかマルをつけるのか分からなくなるのはワタクシだけでしょうか?って今回の007には何の関係もないですが、、、

話をカジノロワイヤルに戻しまして、、、今回はボンドが007になる前からなりたてのお話というわけなんですが、時代はすっかり今現在なんですね。このシリーズに時代考証なんて求めてはいませんが、わざわざMジュディデンチに「冷戦がなつかしいわ」とか「9・11後に…」とかって言わせて、なんとなぁく今現在らへんの時代なんやなぁということを匂わせています。今までのジェームズボンドと同じ人と考えていいのか、“ジェームズボンド”という名前を歌舞伎のようにスパイたちが襲名しているのか、分からなくなっちゃいますが、同一人物と考えていいのでしょう。

ボンドを誰が演じても別にいいんですが、007シリーズと言えば荒唐無稽な武器とかが出てくるイメージがあって、今回はそれがほとんどないので、もう007を見てるんだかなんだかよく分からなくなって来ました。これ、このままトムクルーズが演じて「ミッションインポッシブル4」でもいけるよ、みたいなね。

ボンドガールのエヴァグリーンは化粧してドレスアップした姿よりも、素顔のほうがずっとキレイでしたね。「キングダムオブヘブン」のときの写真も化粧が濃いので分かりにくいですが。

そして、永遠のボンドガール、われらがMを演じるジュディデンチは今回も颯爽としてカッコ良かった

あの演技派が真剣な顔してボンドにムチャクチャな指令を出すんですよ、いつものように。素敵。

あの演技派が真剣な顔してボンドにムチャクチャな指令を出すんですよ、いつものように。素敵。シリーズを通して、どうしてボンドがあんなに女ったらしで、自分の名前をどこに行っても言わずにはいられないような自己顕示欲の強い奴なのかというのが、今回ボンド自身の言葉で語られますね。「この仕事を長くやると腐ってしまう」って。

オマケ

あの例の音楽が聞けなかったんですけど、なんか理由があるんでしょうか?残念でした。

あの例の音楽が聞けなかったんですけど、なんか理由があるんでしょうか?残念でした。

この作品の予告編を映画館で流し始めたころは、初めあまり興味がなくて、「硫黄島からの手紙」という日本側から見た作品と2部作なんだってことを知って「ふむふむ」と思ったけど、まだそこまで興味はなくて、そうこうしているうちに脚本が「クラッシュ」のポールハギスで監督がクリントイーストウッドだというのを知り、しかも日本側から見たものを日本人の監督が撮ったのではなくて、そちらもまたイーストウッドが監督したのだということを知り、これはもうどちらも見に行かなくてはという気になったのだった。

まず、これから見る人はネットとか雑誌で、この作品に出てくる兵士たちの相関図を見てから行かれることをオススメする。時系列がバラバラに配置されているし、初めに兵士たちが紹介されるときは、誰かが喋っているのと同時になるから横書きのセリフの字幕と縦書きの彼らの名前と階級をいっぺんに呼んで顔と名前を覚えるというのがなかなか難しい。暗い戦場で同世代の兵士たちを見分けるのが大変だし、セリフに名前だけが登場することもしばしばだから、見る前に頭に入れておくといいと思う。ついでに、硫黄島の戦いについて何も知らない人も少し調べて行ったほうがいいかもしれない。

硫黄島の山の頂に星条旗を掲げた6人。その写真がアメリカ全土の新聞に載る。そのうちの3人は戦死。残った3人は故郷で彼らを英雄視する人々から迎えられる。政府がその人気を利用して戦争国債を国民に買ってもらうため、彼らをキャンペーンに利用するため帰国させたのだ。ジョン“ドク”ブラッドリーライアンフィリップ、レイニーギャグノンジェシーブラッドフォード、アイラヘイズアダムビーチの3人はそのキャンペーンのため全国ツアーに回らされる。

その最中にフラッシュバックのように語られる硫黄島での戦闘の様子。どこにいても「衛生兵!衛生兵!」とドクを呼ぶ声が耳の奥に残っている。式典の花火の音が砲撃を思わせ、目の前で苦しみながら死んでいく自分たちより優秀だったかもしれない兵士の顔が浮かぶ。その戦場とはあまりにもかけ離れた歓喜に包まれた観衆から喝采を受ける自分たちの姿。

戦争国債を国民に買ってもらい、戦争に勝利するためにお金を集めることは正しいことなんだ。それを信じて彼らは行動するしかなかった。それを信じて疑わないレイニー。それを受け入れられないアイラ。そして、それを淡々とこなすドク。そして、それを利用する政治。戦争をする政府なんて自らの国の若者を犠牲にし、心を踏みにじることも厭わない。それが、その国に貢献することであり、それが英雄のすることであり、バカな民衆はそんな英雄を求めている。自分の子供が戦場で死ぬまでは。

どこかしら淡々と進んでいくアメリカ本土での話と、硫黄島でのすさまじい戦闘シーン。こんなにも静かに語られる戦争映画はめずらしい気がする。映画としてはなんとなく入り込むのが難しく感じられたのだけど、さすがに遺族などにもスポットが当てられたり、一人一人の死んでいく姿が映される後半は涙なしでは見られなかった。

ワタクシが好きだからというのもあるのかもしれないけど、ライアンフィリップがこの誠実なドクの役に非常によく合っていた。ものすごく感情を爆発させるタイプの役ではないから余計に難しいと思うのだけど。全然関係ないけど、彼のあのちょっとチリッとなった髪の毛も好きです。ずっと着ていた水兵さんの制服も可愛かった。それから、この3人のツアーの保護者役のような海軍のPR担当官キースビーチジョンベンジャミンヒッキーが軍の人間でありながら、彼らが政治に利用されているという状況から少しでも守ろうとしてくれていた姿に少しホッとした。

この映画では自分たちは英雄でもなんでもないと考える3人の兵士が政治によって英雄に祭り上げられる話で、真の英雄とは戦場で死んでいった仲間たちだというような表現のしかたをするのだけど、ワタクシとしてはそれに関しては違和感を感じます。戦争で亡くなった人たちの死を無駄死にだと言うのはとても失礼だと思うし、そんな気はまったくないけど、“英雄”という表現をするのはとても好きにはなれない。戦争で死んでしまっても生き残って帰ってきても“英雄”になんてなれない。戦争に“英雄”なんか存在しない。そう言い切る作品であってほしかった。

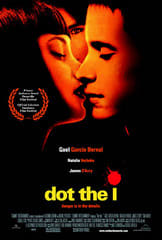

お金持ちのバーナビージェームズダーシーとの結婚を控えたカルメンナタリアヴェルケが独身最後のパーティのならわしとして、他の男性を選びキスをする。その男性キットガエルガルシアベルナルとのたった一回の熱烈なキス。そのキスをきっかけに3人の運命が動き出す。

「dot the i」とは「iの点」って意味。カルメンが「キスとは“愛”を完結させるiの点」と言うシーンがある。筆記体で書いたときなどは特に「iの点」は最後に打ちますよね。それで、「“愛”を完結させる」という表現になるわけですね。これはどこかの国の表現らしいのですが、そのあと、キットも言うように「"love"にはiがないから英語では通用しない」のです。ドイツ語なら"lieve"?iがありますね。映画の中ではそれがどこの国の表現なのか言われてませんでした。単にこの映画のために作った表現なわけじゃないと思うんですが。どなたかご存知の方いらっしゃればご一報を。

そんなロマンチックなセリフが話されることでも分かるようにヒロインのスペイン出身のフランメンコダンサーのカルメンはお金持ちの英国紳士であるバーナビーとの安定した結婚に比べてブラジルの血を引く俳優志望のキットとのラテンのパッション溢れるロマンスに魅かれていくという典型的といえば、典型的な三角関係を描いた作品…

と、思いきや、、、

そう、そう言えば、初めから映像が急に変な隠しカメラのものになったりするし、キットは職のない役者なのに突然大金を大家に支払ったりしてたなぁ。とここではどういうことなのかは書かないでおきますが。

と、タネ明かしがされたあとは、まぁそんなにビックリするような話でもないし、問題はここからこの話をどうするかやなぁと思っていると、ちょっぴりチープな展開ながら、ワタクシはこの結末に満足でした。

ガエルくんの狼の子供みたいな顔と無邪気な笑顔はすごく魅力的だなぁと思います。カルメンを演じるナタリアヴェルケはクリスティーナアギレラを幼くした感じで、アルゼンチン出身らしい。ラテン系美女に弱いワタクシはちょっとくらっときそうになります。そんなにもの凄い美女ってわけでもないんだけどね。ガエル君も小さいけど、ナタリアはさらに小さい。ラテン系の人って小柄な人いますよね。ラテン系の人が好きなワタクシは、どうしてもこのカルメンとキットを応援しちゃうんです。この作品が好きなのもそういう影響がかなりあるかも。