イノガミさんの「無想亭日乗」の記事「application」の中に「どの文化圏であれ、ある特定のシチュエーションでは、特定の言動や文章を求められることがある。」という文章があった。これを読んでわたしはかつて、それにぴったりの文面を思い出した。それはアメリカ系企業の日本法人に、日本人の大学生が提出した採用応募書類のことだ。

いまから12年前のことなので、もう当事者たちのだれも傷つかないと思うので書いてみよう。イノガミさんの記事に相応しい例だと思う。

当時わたしは、米国系証券会社の投資銀行部に、シニア・セクレタリーとして派遣されていた。わたしの上司はアメリカ本国から来た、30歳になったばかりのエクスパット(=expat、本社から派遣される特権階級の管理職)の男性リックだった。この歳でシニア・ヴァイス・プレジデントという肩書きをもっており、かなりの実力があった。この証券会社の日本法人は中途採用も盛んだが、日本の大学生の卒業にあわせた新卒の採用も行なっていた。

翌年社会人となる大学生からの採用応募書類が集まり始めた、ある日のことだった。リックがある大学生の応募書類を見て「ゥワオゥ!」とさけんでのけぞり、狐につままれたような顔をした。わたしをふくめ周りにいた日本人スタッフ数名が、なにごとかと彼の回りに集まった。

「一体、このカバーレターは何なんだ?」そういうと、彼はある日本人の大学生採用応募者のカバーレターを読みあげはじめた。カバーレターは日本で応募する際に履歴書に添えるいわゆる「添え状」だが、この採用応募者のカバーレターの文面は、日本語に訳すとこういうものだった。

昔々の英語の教科書の自己紹介の文例に出てくるような文ばかりが並んでいる。手紙をのぞき込むと、文面は文法やスペルのミスは一切ない。でもこんなカバーレターをみたら、アメリカ人なら「君の家族構成には興味がない。ましてや父親の職業なんかに興味はない。それに一体君はなにを言いたいんだね?」と言うことだろう。

アメリカ人が書くカバーレターは、あくまで応募する職種に自分が相応しいことをアピールしつつ、履歴書では表現できない応募のポジションに対する熱意を示す場所だ。だから、「わたしは○○を専攻している」で文章を止めてはだめだ。「わたしは○○を専攻しXXを学んだので、応募要件のココを満たしている」にしなければ、何も言っていないことになる。このような考え方があるため、しばしばアメリカ人が書いたカバーレターの内容は、しばしば次のような強気な文章になる。

さて、この日本人大学生のカバーレターの致命的欠陥はまだあった。

この大学生はカバーレターの中で、自分の長所を列挙していた。成績が良いこと、大学でも部活動でも積極的であること、運動能力があり、高校時代は陸上部に所属していたこと。しかし、長所に関する最後の一文は、次のようなものだった。

一般的に英語圏では、兄弟姉妹について、誰が先に生まれ誰が後に生まれたかについては、日常ではほとんど注意が払われない。英語には兄と弟、義姉と妹と区別する単語がないのがその証拠だ。しかし日本では、家族のなかで生まれた順番は非常に重要だ。なにしろ兄か弟かがわからないと、日本語にならない。仕方がないので "I have one brother." という英文に「わたしには一人の"兄弟"がいます。」という訳文をあててみたりする。この生まれた順番は、日本ではたとえ双子であっても重要な意味を持つ。

たとえば、日本人のほとんどは、荻原健司と荻原次晴という双子の兄弟の健司氏のほうが、兄であることを知っている。しかし、たとえ荻原兄弟をまったく知らない人間だとしても、この2人の名前を読めば、どちらが次男であるかがわかる仕掛けになっている。弟に名前に「次」という漢字をつかっているからだ。

さて、「なぜコレが長所なんだ?」と、リックは答えをもとめて、周囲の日本人を見回した。リックにとってなによりも解せなかったのは、次男だということが、なぜ自分の長所になりうるかだったのだが、そのとき周りにいたのは、日本語より英語のほうが母国語となっている、海外生活のながい帰国子女ばかりだったため、みな肩をすくめるだけ。しかたがないので、日本で生まれ育った極めてドメスティックなわたしが「正しい解釈かどうかはわからないけれど…」と前置きして説明を始めた。

次男であることが企業にとって良いと思われる考え方は、日本の伝統的な考え方に基づいているかもしれないこと。長男は日本の家族制度では、家を継ぐ者として扱われ、両親の扶養義務や家を守る義務があると考えられること。そのため、長男はモビリティ(=mobility 移動性)が低くなり、転勤や単身赴任をさせにくくなるため、そのような義務を負わないと考えられている次男は、企業にとってより好ましい存在にと解釈される可能性があること。実際に、金融サービス業や大手企業では、かつて長男は雇わなかったところが、かなりあったらしいこと…

この説明で、とりあえずそこにいた全員が納得したが、リックは呆れ顔でいった。

「でも、ここはアメリカの会社だよ。そんなことは関係ないってことが、わからないのかな?」

??そう、わからないのである。「その上、わたしは次男です。」と書かれた意味が、リックに理解できなかったのと同様にわからないのだ。

さて、残念ながら、この大学生のカバーレターは、まるっきり日本人のわたしでも説明のつかない最後の文章で大トドメをさした。それは次のようなものであった。

どういうつもりで書いたのかわからないが、期待される文章の一例とは次のようなものだ。

かくして、この大学生はスクリーニング(書類選考)でさっさと落ちてしまった。

もしこの採用応募者の大学生が、アメリカ企業が期待するカバーレターのサンプルのひとつでも事前に手にしていたら、きっとアメリカ人の期待するようなカバーレターを書くことができたと思う。そして、あの米国系証券会社には落ちてしまったが、きっと自分にあう会社に就職できたことと思う。なにしろ彼は天下の東京大学の学生だったのだから。

トラックバック:

⇒ 「application」 (無想亭日乗)

いまから12年前のことなので、もう当事者たちのだれも傷つかないと思うので書いてみよう。イノガミさんの記事に相応しい例だと思う。

当時わたしは、米国系証券会社の投資銀行部に、シニア・セクレタリーとして派遣されていた。わたしの上司はアメリカ本国から来た、30歳になったばかりのエクスパット(=expat、本社から派遣される特権階級の管理職)の男性リックだった。この歳でシニア・ヴァイス・プレジデントという肩書きをもっており、かなりの実力があった。この証券会社の日本法人は中途採用も盛んだが、日本の大学生の卒業にあわせた新卒の採用も行なっていた。

翌年社会人となる大学生からの採用応募書類が集まり始めた、ある日のことだった。リックがある大学生の応募書類を見て「ゥワオゥ!」とさけんでのけぞり、狐につままれたような顔をした。わたしをふくめ周りにいた日本人スタッフ数名が、なにごとかと彼の回りに集まった。

「一体、このカバーレターは何なんだ?」そういうと、彼はある日本人の大学生採用応募者のカバーレターを読みあげはじめた。カバーレターは日本で応募する際に履歴書に添えるいわゆる「添え状」だが、この採用応募者のカバーレターの文面は、日本語に訳すとこういうものだった。

わたしの名前は○○です。わたしは○○歳です。私は○○大学の4年生です。わたしは○○を専攻しています。わたしには1人の兄弟(兄または弟)がいます。わたしの父の職業は○○です。私の趣味は…

昔々の英語の教科書の自己紹介の文例に出てくるような文ばかりが並んでいる。手紙をのぞき込むと、文面は文法やスペルのミスは一切ない。でもこんなカバーレターをみたら、アメリカ人なら「君の家族構成には興味がない。ましてや父親の職業なんかに興味はない。それに一体君はなにを言いたいんだね?」と言うことだろう。

アメリカ人が書くカバーレターは、あくまで応募する職種に自分が相応しいことをアピールしつつ、履歴書では表現できない応募のポジションに対する熱意を示す場所だ。だから、「わたしは○○を専攻している」で文章を止めてはだめだ。「わたしは○○を専攻しXXを学んだので、応募要件のココを満たしている」にしなければ、何も言っていないことになる。このような考え方があるため、しばしばアメリカ人が書いたカバーレターの内容は、しばしば次のような強気な文章になる。

○○新聞○月○日付けの御社の投資銀行部の、アナリストの募集広告を読み応募しています。私の資質が御社の求めている資格にいかにマッチしているのかを、以下に記します。

(以下、採用広告に書かれている資格 (requirements) の一つ一つの項目について、応募者が持つ資質 (qualifications) のどの部分が対応するかの記述が続く…)

さて、この日本人大学生のカバーレターの致命的欠陥はまだあった。

この大学生はカバーレターの中で、自分の長所を列挙していた。成績が良いこと、大学でも部活動でも積極的であること、運動能力があり、高校時代は陸上部に所属していたこと。しかし、長所に関する最後の一文は、次のようなものだった。

そのうえ、わたしは次男です。

一般的に英語圏では、兄弟姉妹について、誰が先に生まれ誰が後に生まれたかについては、日常ではほとんど注意が払われない。英語には兄と弟、義姉と妹と区別する単語がないのがその証拠だ。しかし日本では、家族のなかで生まれた順番は非常に重要だ。なにしろ兄か弟かがわからないと、日本語にならない。仕方がないので "I have one brother." という英文に「わたしには一人の"兄弟"がいます。」という訳文をあててみたりする。この生まれた順番は、日本ではたとえ双子であっても重要な意味を持つ。

たとえば、日本人のほとんどは、荻原健司と荻原次晴という双子の兄弟の健司氏のほうが、兄であることを知っている。しかし、たとえ荻原兄弟をまったく知らない人間だとしても、この2人の名前を読めば、どちらが次男であるかがわかる仕掛けになっている。弟に名前に「次」という漢字をつかっているからだ。

さて、「なぜコレが長所なんだ?」と、リックは答えをもとめて、周囲の日本人を見回した。リックにとってなによりも解せなかったのは、次男だということが、なぜ自分の長所になりうるかだったのだが、そのとき周りにいたのは、日本語より英語のほうが母国語となっている、海外生活のながい帰国子女ばかりだったため、みな肩をすくめるだけ。しかたがないので、日本で生まれ育った極めてドメスティックなわたしが「正しい解釈かどうかはわからないけれど…」と前置きして説明を始めた。

次男であることが企業にとって良いと思われる考え方は、日本の伝統的な考え方に基づいているかもしれないこと。長男は日本の家族制度では、家を継ぐ者として扱われ、両親の扶養義務や家を守る義務があると考えられること。そのため、長男はモビリティ(=mobility 移動性)が低くなり、転勤や単身赴任をさせにくくなるため、そのような義務を負わないと考えられている次男は、企業にとってより好ましい存在にと解釈される可能性があること。実際に、金融サービス業や大手企業では、かつて長男は雇わなかったところが、かなりあったらしいこと…

この説明で、とりあえずそこにいた全員が納得したが、リックは呆れ顔でいった。

「でも、ここはアメリカの会社だよ。そんなことは関係ないってことが、わからないのかな?」

??そう、わからないのである。「その上、わたしは次男です。」と書かれた意味が、リックに理解できなかったのと同様にわからないのだ。

さて、残念ながら、この大学生のカバーレターは、まるっきり日本人のわたしでも説明のつかない最後の文章で大トドメをさした。それは次のようなものであった。

Are you interested in me?

どういうつもりで書いたのかわからないが、期待される文章の一例とは次のようなものだ。

御社のニーズ、そしてわたしがいかに御社に貢献できるかについてを、話し合いたいと存じます。このエキサイティングかつチャレンジングなチャンスに関して、お会いして話し合いができることを楽しみにしています。

かくして、この大学生はスクリーニング(書類選考)でさっさと落ちてしまった。

もしこの採用応募者の大学生が、アメリカ企業が期待するカバーレターのサンプルのひとつでも事前に手にしていたら、きっとアメリカ人の期待するようなカバーレターを書くことができたと思う。そして、あの米国系証券会社には落ちてしまったが、きっと自分にあう会社に就職できたことと思う。なにしろ彼は天下の東京大学の学生だったのだから。

トラックバック:

⇒ 「application」 (無想亭日乗)

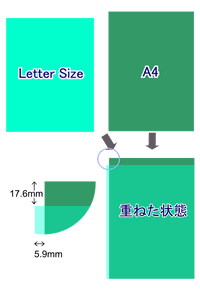

念のために記しておくと、レターサイズとは用紙のサイズの規格で、幅 8.5インチ×高さ11インチの用紙のことである。これをミリに直すと、215.9mm×279.4mmというサイズになる。現在日本企業がビジネスで広く使用しているA4の用紙のサイズは210mm×297mmなので、この2種類の紙を重ねると、幅はレターサイズのほうがわずかに広く、高さは逆にA4のほうが多少高くなる。(図を参照)

念のために記しておくと、レターサイズとは用紙のサイズの規格で、幅 8.5インチ×高さ11インチの用紙のことである。これをミリに直すと、215.9mm×279.4mmというサイズになる。現在日本企業がビジネスで広く使用しているA4の用紙のサイズは210mm×297mmなので、この2種類の紙を重ねると、幅はレターサイズのほうがわずかに広く、高さは逆にA4のほうが多少高くなる。(図を参照)