(「日本人の働き方と労働時間に関する現状」 内閣府規制改革会議雇用ワーキンググループ資料 2013年10月31日 黒田祥子(早稲田大学) http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/131031/item2.pdf)

【アメリカ:有給休暇が保証されていない国】

お盆休みで帰省や旅行を楽しんでおられる方も多いかと思いますが、たまに仕事をやり繰りして短い休暇をひねり出し慌ただしい海外を旅行したりすると、欧州からの旅行者の長い休暇をうらやましく思ったりもします。

その代表例がフランスのバカンスでしょう。

フランスでは年間の有給休暇日数が30日だとか。

****フランスは夢の国?米国で有給休暇の保障求めて署名活動****

現在米国で実施されている、「休暇の平等」を求めるオンライン上の署名活動が、休暇期間をめぐる世界各国との「格差」を浮かび上がらせている。

もしあなたが米国やカナダ、日本で働いているのなら、フランスへと移り住みたいと思うかもしれない。

なぜなら、カナダや日本の労働者は年に10日の有給休暇が与えられているが、米国では1日もなく、その一方でフランスの労働者は30日の有給休暇を取得しているからだ。

米国では、バカンス目的であろうと、病気が理由であろうと、有給休暇が与えられるかどうかは雇用者が決めることになっており、その結果米国の労働者の4分の1に当たる2800万人は有給休暇を一日も取得していない。

一方、この時期のフランスは国全体が「休業状態」となり、ほとんどの家族にとって8月は、南仏で日光浴を楽しむか、ビーチで海水浴に興じるか、もしくは惰眠をむさぼるか、はたまた世界中を歩き回るためのシーズンだ。

宿泊施設予約サイト「ホテルズドットコム(Hotels.com)」は、世界の経済先進国では唯一、有給休暇を保障していない国である米国で、連邦政府に対して「休暇の平等」の実現を求めるキャンペーンを開始した。

30日の有給休暇という目標の達成は難しいかもしれないが、米国人がより多くの休暇を取るようになればサイトの利用も増えるというホテルズドットコム側の目論見もある。

米シンクタンク、経済政策研究所(CEPR)が昨年発表した論文の統計によると、世界各国の有給休暇日数は、フランスに次いで英国が28日で2位、その後を25日のノルウェー、デンマーク、フィンランド、スウェーデンが続く。

連邦政府が請願を審査し、返答するためには10万人分の署名が必要で、記事の執筆時点では1万3660人の署名が集まっている。キャンペーンは8月15日まで実施される予定。詳細は以下のサイトを参照:http://1.usa.gov/1kwHl6Z.【8月8日 AFP】

********************

フランスと言えば、経済的に好調なドイツとの比較でその景気回復の鈍さが指摘されたり、オランド政権の経済立て直しが成果を出しておらず、オランド大統領の支持率が非常に低くなっている・・・等々、経済的にはネガティブな話が多いのですが、“有給休暇を30日も取るような社会・経済システムだから経済的な苦境に陥るのだ”と言うべきか、それとも、“なんだかんだ言われても30日も休んでなんとかやっていけるならそれでいいじゃないか”と言うべきか。

【職場ストレスからのうつ病、「燃え尽き症候群」、自殺】

もっとも、フランスの労働者が仕事のことなど眼中になく、自分の生活をエンジョイしている・・・かと言えば、特に最近はそれほどお気楽な状況でもないようです。

****フランス、職場のストレス深刻化 人員削減などで自殺者も****

競争、プレッシャー、嫌がらせ──労働関連の法整備が進んでいるといわれるフランスで、職場で繰り返される「容赦のない」精神的危機に直面するホワイトカラー労働者が増えている。

専門家らによると、特にサービス業で働く労働者の間で、うつ病や長引く病気、極度の疲労で仕事への意欲を失う「燃え尽き症候群」、さらには自殺が増えている。

ファビエンヌ・ゴドフロアさん(41)は、フランス南西部トゥールーズの職場で2年間にわたり、性的、精神的な嫌がらせを受けた。重度の拒食症になって体重が30キロ減り、パラノイア(妄想症)を患った。

ゴドフロアさんは、主任や上司から絶えず付きまとわれたり、会議でわいせつな言葉を浴びせられたりしたほか、自宅に匿名のわいせつ電話がかかってきたりして、自分が「追われている動物」のように感じたという。

「仕事が原因で死にたいと思うこと。ええ、実際にあることよ」と話すゴドフロアさんは、勤めていたフランス郵政公社を数か月前に辞め、今は2人の精神科医による観察のもと、治療を受けている。

こうした状況はゴドフロアさんに限ったことではない。仏通信大手のオレンジ(Orange、2013年7月1日に社名をフランステレコムから現社名に変更)で、2008~09年に従業員35人が相次いで自殺し、フランスの職場におけるストレスの深刻さが鮮明になった。

自殺した人たちの一部は職場で命を絶った。大半の人が遺書を残していて、管理者に対する「恐怖」や、技能を無視した配置転換による精神的打撃など、批判がつづられている。

ある男性従業員はコールセンターに回された後、橋から飛び降りた。会議で担当業務がなくなると知った男性技術者がその場で自殺を図った数日後、32歳の女性が職場の窓から飛び降りたケースもある。(後略)【7月8日 AFP】

********************

「過剰な競争と市場の制約で、労働者は不安定になっている。米国や日本の経営手法が容赦のないやり方で適用されている」(監視団体「ストレス・強制流動性監視所」広報担当者)【同上】とも。

なお、こうした職場における精神的ストレスの増大はフランスだけでなく欧州全体に共通する傾向のようです。

冒頭【8月8日 AFP】記事に戻ると、フランス人が長期のバカンスを楽しんでいるのは周知のことですが、“米国の労働者の4分の1に当たる2800万人は有給休暇を一日も取得していない”というのが意外でした。

もっとも、昨日ブログでも取り上げたように、アメリカでも長期休暇をしっかりとっている人もいます。

****イラク緊迫でも夏休み=高級保養地で就任後最長16日―米大統領****

オバマ米大統領は9日から、東部マサチューセッツ州の高級保養地マーサズ・ビンヤード島で2009年の就任以来最長となる16日間の休暇を過ごす。

イラクでの空爆作戦の開始直後に長い休暇に入ることになるが、ホワイトハウスは意思決定に問題は生じないと強調している。【8月9日 時事】

*******************

【労働者が完全に仕事から離れる権利】

先述のように、フランスと対照的に経済好調のドイツですが、仕事のストレスによる健康被害を防ぐために、「上司は就業時間後、部下に電話してはいけない」という法規制が導入されたそうです。

****勤務時間外、業務連絡禁止? 「心身に負担」法制化巡り論争に 最大州、労働相提言****

上司は就業時間後、部下に電話してはいけません−−。ドイツ最大人口州の北西部ノルトライン・ウェストファーレン州のシュナイダー州労働相が、ストレス過多による健康被害を防ぐため、勤務時間外に業務関連の電話やメールを禁じる法律の全国的な導入を求め、議論を呼んでいる。

ドイツでは働き過ぎで心身を病む「燃え尽き症候群」と診断される人々が年間13万人に上るとの試算もあり、中央政界の反応が注目されている。

ライニッシェ・ポスト紙(電子版)によると、シュナイダー州労働相は「特定の時間以降、上司が部下に連絡することを禁じる法律が必要だ」と述べ、勤務が終われば、労働者が完全に仕事から離れる権利の重要性を指摘した。

州労働相が属する社会民主党は国政でもメルケル大連立政権の与党のため、提言は中央政界からも注目された。社会民主党のライマン副議員団長も「法律ができれば、健康被害防止に重要な役割を果たす」と歓迎。ナーレス連邦労働社会相も5日、報道官を通じ「科学的知見を集め、検討する」と述べた。

一方、法的に規制してしまうことの妥当性については議論もあり、「法制化はやりすぎだ。心身の負担を職場の上下関係だけのせいにするのは不当」(ドイツ経営者連盟)と反対の声も上がっており、法制化実現は不透明だ。

ドイツでは既に一部の省庁や自動車メーカーが、終業後には緊急事態以外、従業員に業務メールを送らないなどの規則を導入している。

経済協力開発機構(OECD)の統計によると、ドイツの労働者の年間1人当たり平均労働時間は1388時間(2013年)で、日本の1735時間(同)より少ない。【8月8日 毎日】

*******************

“労働者が完全に仕事から離れる権利”・・・・何事にも徹底するドイツらしい試みのようにも思えます。

もっとも、仕事人間などは、職場からの連絡がないと逆にストレスになったりして。

【日本:労働時間の全体平均値は低下 その実態は・・・】

ドイツと言えば、昔からその労働時間の短さが特徴的で、長時間労働が指摘される日本の労働運動にとってもひとつの目標にもなっていました。

2013年で年間労働時間がドイツの1388時間というのは驚異的です。それで今の経済水準をキープできるのですから。

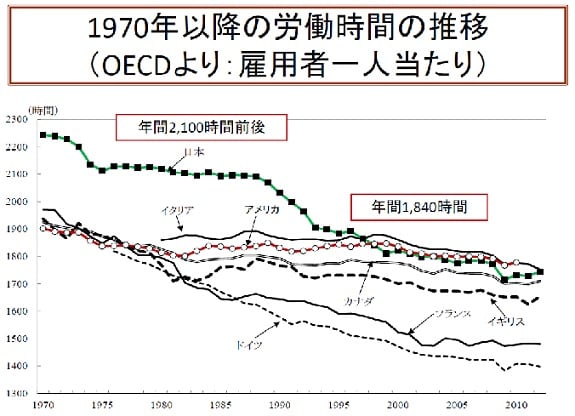

日本の1735時間とはかなりの差がありますが、ただ、日本の数字も以前に比べると随分短くなっています。

アメリカ・イタリア・カナダなどと近い水準になっています。

1990年頃までは2100時間水準にあって、この頃、賃上げで成果を出せない労働組合は時短を目標に掲げて、そっちで何らかの成果を出そうという動きを強めていました。

その後の労働時間の短縮は、別にそうした労働組合運動の成果という訳でもなく、社会的な流れでもあったのでしょう。

*****************

1990年代における日本の労働時間の短縮に関しては労働基準法の改正の影響が大きい。

世界からの働きすぎという批判を受け、1987年の新前川レポートが労働時間1800時間を国際的に公約してから、88年には法定労働週を48時間から40時間へ短縮する改正労働基準法が制定され(当面46時間)、さらに93年に40時間への実際のシフトが決まり、97年には猶予措置を与えられていた中小企業等についても猶予期間が切れた。

こうした流れの中で、1990年代に、週休2日制が普及し、おりからの長期不況も時短の点からは幸いし国際的に見て「働きすぎ」でない労働時間が実現したのである。【社会実情データ図録】http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/3100.html

*******************

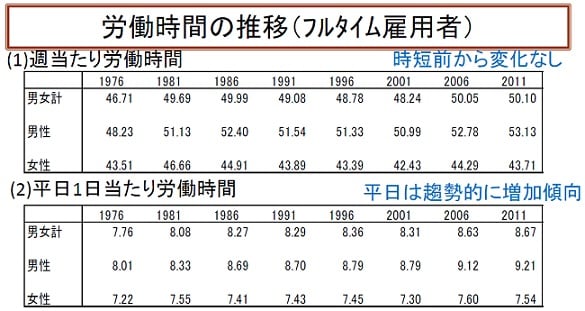

年間1735時間ということは、週33.3時間程度ということになります。フルタイム雇用の実感とは差があります。

年間総労働時間の推移を見る場合、フルタイムとパートタイムの構成比も考慮する必要があります。

日本の場合、ここ20年あまりでパートタイム比率が2倍以上に増加していますので、実質的な時短がなくても構成比の変化だけで全体平均は低下します。

(「日本人の働き方と労働時間に関する現状」 内閣府規制改革会議雇用ワーキンググループ資料 2013年10月31日 黒田祥子(早稲田大学)http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/koyo/131031/item2.pdf)

フルタイム雇用者について、労働時間の変化を見ると、週当たり労働時間はあまり変化していません。

一方、先述のように週休2日制の普及によって、休日数は大きく増加しています。

結局、土曜日が休みなった分、平日の労働時間が伸びた・・・というところのようです。

まあ、それはそれで意味のない話ではありませんが。多くの職場がそれを承知で週休2日制を選択しています。

日本の労働時間は未だ長く、労働時間1時間当たりの生産性は、ECD加盟国中19位と低いレベルにあるようです。

生産性を高めるための労働強化が必要という訳ではありませんが、なんらかの工夫の余地があるとも言えるでしょう。

少子高齢化で労働人口が減少していきますので、抜本的な転換も必要になってくるかも。

いずれにしても、生活の質を考える場合、所得も労働時間も多くの要素のなかの一部に過ぎず、労働時間ひとつをとっても、いろんな側面から考えていく必要があるという当たり前の話です。