</picture>

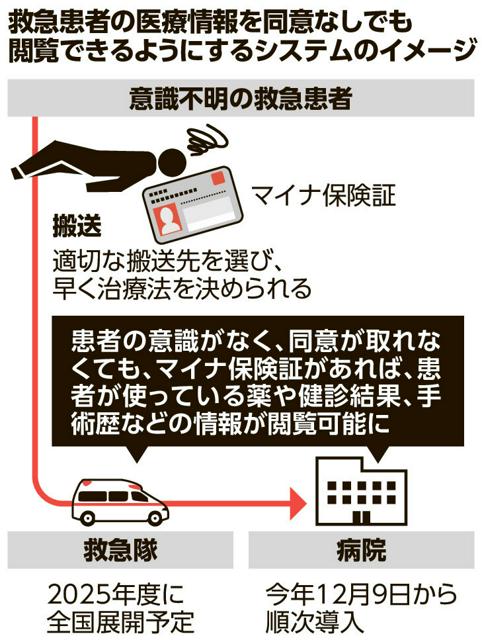

</picture>救急患者の医療情報を同意なしでも閲覧できるようにするシステムのイメージ

救急患者を受け入れた病院が、

患者の過去の医療情報を閲覧できるシステムの運用が9日から始まる。

患者の意識がなく、同意がとれなくても、

保険証にひもづいたマイナンバーカード(マイナ保険証)があれば、

患者が使っている薬や持病などを医療者が把握できるようになる。

救命率の向上や、治療後の生活の質を上げることにつながる可能性がある。

【図解】なぜ「マイナ保険証」に移行するの?

救急現場では、意識のない患者から得られる情報が乏しいことが、

治療法を選ぶ上で、大きな障壁になってきた。

例えば、心臓や脳の血管が詰まって突然倒れた救急患者では、

手術前に血液検査などをしないと、危険な場合がある。

患者が普段、血液をサラサラにする薬をのんでいると、出血を起こしやすくなり、

手術前に中和薬などが必要になるためだ。

どの薬をのんでいるかによっても対応が異なるため、

正確な薬の情報が重要になる。

厚生労働省が開発する新たなシステムでは、

医療者が、過去5年分の患者の受診歴や処方された薬剤、診療、健診などの情報のほか、

過去100日分の電子処方箋(せん)の情報などを閲覧することができる。

朝日新聞社 ・・ 》

注)記事の原文に、あえて改行など多くした。

80歳の私は学んだりした・・。

今回、《・・厚生労働省が開発する新たなシステムでは、

医療者が、過去5年分の患者の受診歴や処方された薬剤、診療、健診などの情報のほか、

過去100日分の電子処方箋(せん)の情報などを閲覧することができる・・》、

もとより命にかかわる個人情報に関することであるので、国民が安全、安心が、

前提条件である。

こうした上で運用できれば、

マイナ保険証を基本に、救急隊員、病院のスタッフに伝達できれば、

患者サイド、そして医師サイド、最良なシステムになる、と思ったりしている。