「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの」

「夏の日の匹婦の腹に生まれけり」

「清き水は流れたり 吾その近くに住めり」

室生犀星はオカンボ(妾)の子として犀川の辺で育った。

彼の子ども時代は必ずしも幸せなものではなかった。

むしろ苦いものだった。

百万年前は海の底だったという<犀川百万年のロマン>と題する写真が金沢の友人から送られてきたので6月22日ブログに載せたところ、幼少時代を犀川で過ごした人たちからその思い出が寄せられた。

*特に夏は下流の湧き水がきれいで冷たい池状のところで泳いだ。

*釘を加工した銛で魚を獲り、帰り道で熟したトマトを失敬して食べた。

*手ぬぐいを股にはさみ、ズボンのベルトで前後を留めて水着にした。

*周りに人が少ない時はフリチンで。

*鉄橋の下の渦巻きに飛び込むと、きれいに身体が回転する。

*竹細工のブッテ(三角網)を仕掛け、石をハ状に並べて下流からみんなで追い立てる。

*白いガイシにタコ紐、針、みみずを付けて水中に放置、しばらくして引き上げるとウグイなどが掛かっている。

*夏に川が干上がって、あちこちが池のようになり、鮎などオロニガミ(手で掴む)だ。

*鮎は毛ばり釣り。天候、水の具合で針を選択するのだが2本しか持ってなかった。

*長い竿の先に鮎が銀鱗を光らせるのが夕日を背景に目に浮ぶ。

*鉄橋の線路から下に入り、列車の通過を待つ。通過する列車が川に映画のように投影される。

*女の子は3ヶ所にゴムの入ったズロース1枚で泳いだ。

*親に見つかると叱られるのでスカートの下にズロースを忍ばせて出かける。

*髪の毛はちゃんと乾かして、何気ない顔をして元気よく「ただいま!」と帰った。

*犀川に魚が押し寄せて来ていると聞き、日本手ぬぐいを持って走ったこともあった。

*速い流れに押し流されて溺れそうになったこともあったっけ。

*脱ぎ捨てて置いてあったはずの服が盗まれて、大騒ぎになった。その後、どうやって帰ったのだろう???。

こうして犀川と戯れたみんなは立派な社会人になった。

犀星は犀川で友だちと遊んだろうか?

ひょっとして遊べなかったことをバネに成長したのかもしれない。

文壇に名を成した後も、彼は金沢に戻ることはなかったと言われている。

しかし、犀川の写真をいつも手元に飾っていたとも聞いている。

いずれにしても、我々は犀川に育てられた。

・・・一週間前、ここ東京で珍しく積もった雪も、好天続きですでに消え去ってしまった。

・・・一週間前、ここ東京で珍しく積もった雪も、好天続きですでに消え去ってしまった。

金沢の山ちゃんからの<金沢フォト便り>

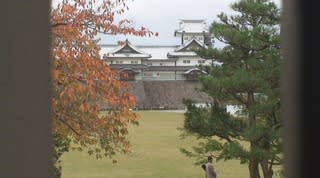

金沢の山ちゃんからの<金沢フォト便り> 金澤城から庭園の兼六園への搦め手門、石川門櫓へは年に数回、一般公開される。

金澤城から庭園の兼六園への搦め手門、石川門櫓へは年に数回、一般公開される。

金澤城内にある階段ですが、一段の高さが異なる

金澤城内にある階段ですが、一段の高さが異なる

「今ごろ何でなんだ?」

「今ごろ何でなんだ?」

2.<鶴来~中鶴来~加賀一宮、廃線>

2.<鶴来~中鶴来~加賀一宮、廃線>

なるほど!見るべき人が見ると、見えてくるものがあるのだ。

なるほど!見るべき人が見ると、見えてくるものがあるのだ。

調べてみると、中学のそば、しょっちゅう通って遊んだ尾山神社の門は金沢城の二の丸御殿唐門を移設したものだとか。

調べてみると、中学のそば、しょっちゅう通って遊んだ尾山神社の門は金沢城の二の丸御殿唐門を移設したものだとか。 金沢の山ちゃんからの金沢便り。

金沢の山ちゃんからの金沢便り。

子どもの頃、金沢でガラスに煤を塗って見た記憶がある。

子どもの頃、金沢でガラスに煤を塗って見た記憶がある。

創めてから15年目、檀家や市民の方々が彫り上げた750体の石仏に明かりを灯し、お盆前日に諸精霊位をお招きする法要です。

創めてから15年目、檀家や市民の方々が彫り上げた750体の石仏に明かりを灯し、お盆前日に諸精霊位をお招きする法要です。

大勢の参加にも拘らず、静粛のなか幻想的な雰囲気で心安らぐひと時を覚えました。

大勢の参加にも拘らず、静粛のなか幻想的な雰囲気で心安らぐひと時を覚えました。