いつごろ誰が何のために刻んだのか??石仏といえるかどうかさえちょっと疑問な程の異形ぶりです・・・、ここは鳥取県倉吉市の社小学校。

石仏だと聞かなければとても石仏だとは信じがたい顔つき、こんな自由奔放な表現の石仏が?信仰の対象とされていたとは思えない。

この石仏は明治末ごろ近くの伯耆国分寺跡から出土したといわれていていて、校門を入った前庭にさも子供の卒業記念作品よろしく置かれているのが微笑ましくもある。

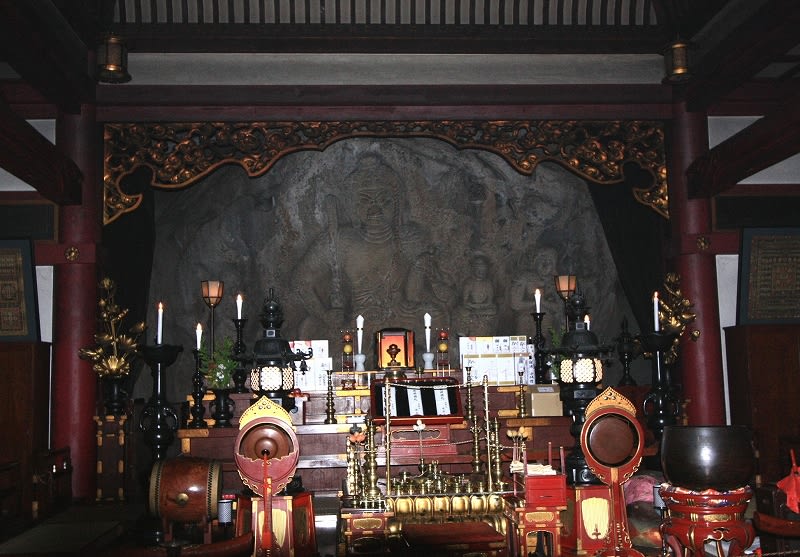

石仏は5体で、高さ最大で85cm、幅は約30cmで、一体以外は方形の輝石安山岩前面に半肉彫りで刻まれている。

像が刻まれている石材は、伯耆国分寺の塔基壇に使用されていた石材が転用されたものだといわれていますが、制作年代や作者は全く不明。

写真でも見ても解るように一種独特、異様な顔つきで、薬師三尊や羅漢像ではないかという説もあるようですが、最大の像など不埒な僕には、まるで男根を抱えているようにも見えたりする(そんな事はないか??)。

一説には寛政十年(1798年)5月から7月に伯耆を訪れていた木喰上人が造ったものだと言う説も有るらしいが確証はないという。

この伯耆国分寺石仏にしろ、北条五百羅漢石仏にしろ、石仏の域を超え、かの岡本太郎流に言えば「芸術は爆発だ」の感を強くする。

撮影2008.9.21