いやぁ~、なんとも重苦しい画像になってしまいましたね。(笑)

ビートルズのメンバーだった4人は、バンド解散後に全員がソロ・アルバムを出した。バンドが活動休止中で

ある時期を含め、バンドが解散していない状態で時期こそ違えどメンバー全員がソロ・アルバムを出したというのは

余り例のないことで、それでもストーンズやザ・フーはメンバー全員がソロ・アルバムを出している。

ボーカリストやギタリストのソロ・アルバムというのは、なんとなく想像が容易いがベーシストやドラマーの

ソロ・アルバムというのは、それこそバンド内とファンの間である程度のキャラクターが認識され、

尚且つレコード発売を許される状況に無いと、なかなか難しいものだ。趣味の実現と言ってもある程度の売り上げの

計算は要求されるだろうし。

思えばキッスのメンバーが78年9月18日に、4人揃ってソロ・アルバムをリリースしたという事実は

画期的なことだった。4人4様の独特のメイクでキャラクターは完全に出来あがっているし、メンバー全員が

ソロを出せるほどバンドの人気が高く、尚且つメンバーにも相応の力量があったということなのだろう。

ところで、リアル・タイムでこの4枚のソロを体験した日本のファンは、どんな情報でこのことを知り、発売日を

楽しみに待っていたのだろう。インターネットの無い時代だから、洋楽の情報なんてのは月刊誌か

たまたま聴いたラジオで知ったというところだろうし、宣伝も楽しみを煽るようなものでネガティブなものは

無かったのではないだろうか。

バンドのメンバーがソロを出すというのは、ほとんどの場合「やりたいことがバンド内での表現では制約があるので

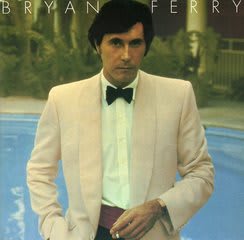

ソロの形で発表した」というパターンだろう。そういう意味ではブライアン・フェリーさんの初期の何枚かのソロは

ロキシー・ミュージックというオリジナリティー溢れる集合体で歌うことの出来ない、趣味の世界を展開したという

極めて平和的なもので、事実バックを受け持ったメンバーにはロキシーの他のメンバーの名前がずらりと揃う。

あれから30年以上経った今では、冷静に当時の事情を知ることが出来る。

バンド内でのモチベーションが下がりソロ嗜好のあったエース・フレーリーに、バラッドを歌う事で歌手としての

自らの魅力に自覚的だったピーター・クリス。バンドの内実は、かなり危機的状況であったのだが

メンバーがバンドを脱退することなくソロを出して目の前の欲求をかなえさせ、次のバンド活動のステップに

するというマネージメント・サイドの思惑が働いたが故の産物だったのが本当のところだ。

それでも、今聴いても各々の個性的な魅力に溢れる4枚のソロ・アルバムがファンを楽しませたというのも

事実であり、それは何十年経とうと変わりは無い。

4枚同時に出たソロ・アルバムをどんな順番で並べれば良いのか、ということを考えたことがあるだろうか。

アメリカで出たオリジナルのレコード番号はCASABLANCA NBLP-7120からNBLP-7123なのだが

これらの番号はジーン、エース、ピーター、ポールの順番でアルバムに割り当てられた。

日本で最初に出たレコードの番号は、ポリスター22S-7から22S-10で、ポール、ジーン、エース、

ピーターの順に割り振られ、この順番は再発レコードやCD化の際にも変わっていない。

何故、原盤はポールが最初なのに、日本では最後なのか。なんとなく気になります。

ちなみに私が4枚の中で1番好きなのはエースだったりして。(笑)

ビートルズの人気がどれくらい凄かったか、もしくは各メンバーの音楽のクオリティーが

どれくらい高かったか。当然ながら運も味方につけての話になろうが、バンド解散後(存命中でもいいが)の

メンバーがソロで出したシングルが、時期は違えど全員チャートの1位になった、というのは

後にも先にもビートルズくらいしかいないのではないだろうかと思うと、最初に書いたようなことを

思わずにいられない。そんなことから所謂FAB4のカバーを1曲ずつ選ぼうと思った。

4枚の掲載写真は、FAB4のカバーを収録したアルバムもしくはシングルを「LET IT BE」のジャケットに写る

メンバーが配された位置と同じように並べてある。

ジョン・レノンの『HOW』をカバーしたのはジュリー・コヴィントン。自身の名前を冠して78年に発表した

アルバムで、フェアポート人脈がこぞって参加した他、ジョン・ケイルやクリス・スペディング、スティーヴ・

ウインウッドら豪華な面子がバックを担当したことでもしられる盤だ。ジュリーの歌唱は実に味わい深く

ジョー・ボイドの仕事としては地味な部類に入るかもしれないが、私は好きなアルバムだ。

日本盤現行CDには77年のシングルが追加されていて、それがアリス・クーパー(!)とリトル・フィートの

カバーというのが、また嬉しい。

ポール・マッカートニー&ウイングスの『BAND ON THE RUN』をカバーしたのはフー・ファイターズ。

私は未聴なのだが、今年のレコード・ストア・デイにフー・ファイターズはLPオンリーのカバー・アルバム

「MEDIUM RARE」をリリースした。それに『BAND ON THE RUN』は収録されているのだが、初出は

07年にリリースされたコンピレーション・アルバム「RADIO1 ESTABLISHED 1967」。

とにもかくにも、このカバーの勢いに圧倒されたのであった。

リンゴ・スターの『IT DON'T COME EASY』は、リンゴの曲の中で私が一番好きな曲。これは

スミザリーンズの92年のシングル「TOO MUCH PASSION」のカップリング曲として収録された。

他にもキンクス・カバーを同時収録していて、私のようなカバー好きにはたまらないシングルだった。

後から知ったのだが、発売日が92年の私の誕生日だったというのも個人的にポイントが高いところ。(笑)

ジョージ・ハリスンの『BEWARE OF DARKNESS』は09年にマシュー・スイート&スザンナ・ホフスが

発表した「UNDER THE COVER VOL.2」収録。ジョージのこの曲はレオン・ラッセルによるカバーがあり

そちらはシタールが鳴り響く捻ったアレンジが印象的でどちらを選ぶか迷ったが、ストレートでちょっと

可愛らしい感じもする、こちらを選んだ。ここのところドミノスをよく聴いていたので『BELL BOTTOM

BLUES』に傾きかけたが、初志貫徹。

ジェリー・コヴィントン以外の3枚は、過去に何らかの形で当ブログで取り上げた盤なのだが、

継続して聴き続けていることこそ、好きである証という意味もあり一点の曇りもなく「カバー・ソング100選」に

使用することにした。

実はジョン・レノン・カバーは当初は違う曲を考えていた。ボンゾ・ドック・バンドの「GIVE BOOZE A

CHANCE」がそれだったのだが、BBCで収録された演奏自体は2分にも満たない余りにあんまりな替え歌を

使うのもどうかと思い・・・。

まあ、ジョンなら、それくらいのユーモアは笑い飛ばすのだろうが。(笑)

リンジー・ディ・ポールの写真を初めて見た時は「ああ、なんて素敵なお姉様なのだろう。」と

思ったものだ。整った顔立ち、金髪に厚い唇、そしてホクロ。「こんなお姉様に勉強を教えてもらったら

僕はもっと頑張ったのに。」なんて、とうに40を過ぎた爺に未だに妄想を抱かせるのだから

罪な顔立ちだ。

ただ、なかなかレコードを買うには至らなかった。綺麗なお姉様というだけでレコードを買えるほどの

余裕は無かったし、ヒット曲「SUGAR ME」を聴いたことが、只でさえ女性が歌うレコードをほとんど

買わなかった10代から20代前半の私からリンジーを遠ざけることになった。タイトル通りの

甘い曲調が当時の私には受け入れられなかったのだ。

その「SUGAR ME」も今聴けば、面白く聴くことが出来る。72年に白人の女性が後のディスコ・スタイル

のようなリズムの曲を歌っていること、要所で入るヴァイオリンが国籍不明感(笑)を増長させ、

尚且つ、あの歌詞である。ダブル・ミーニングの「GOTTA GET MY CANDY FREE」というフレーズに

英語圏の男性は皆「その役目は私目が・・・」と思ったことだろう。(笑)

掲載写真は72年のアルバム「SURPRISE」。リンジーのアルバムはベスト盤の類を除けば、

しっかりしたCDでの再発がされていない状況が長かったが、05年に日本主導でこの盤がCD化され

私もようやく、アルバム単位で聴くことが出来たという訳である。

驚くべきは、歌唱だけでなく曲作り、ギターやピアノの演奏にアレンジ、果てはアルバムのプロデュースから

アルバム中ジャケのイラストを含むデザインを彼女が手掛けているということである。

こういう事実は70年代にリアル・タイムで、ちゃんと伝えられていたのだろうか。男心を擽るルックスと

甘い歌唱ばかりが強調されて、彼女が「才色兼備」であることがしっかり伝わっていたとして

何が変わったか、なんて今となっては判らないが、そういう事は大切なのだ。

当然がら、後追いの私の聴きかたも変わったのだから。リンジーがロイ・ウッドと付き合ったのも

自分と同じようなことをやっているロイの才能に惚れたのだなと納得がいくのだ。(笑)

「土曜の夜はロカビリー、ヘイ、リンジー! ロックン・ロールで踊ろうぜ!!」

モット・ザ・フープルのシングル「土曜日の誘惑」には、こんなキャッチ・コピーが書かれている。

ここで聴くことができる、リンジーの喋りには今もドキドキする。

もっとも、アルバム・バージョンの方が巻き舌が凄くてひっくりかえるのだけど。

残念なのは、この記事を月曜日に投稿する私の間抜け具合というところか。(笑)

I DON'T LIKE MONDAY・・・・

カントリー・ミュージックというジャンルには疎い。と、いうか音楽を聴き始めてから今に至るまで

ほとんど興味の対象外である。当初、西部劇のイメージからハードボイルドなものをイメージしていたのだが、

最初に何を見聴きしたのか忘れるくらい、イメージと違っていたというのが、スタートだったというのもある。

おそらく、小太りの白人の爺が暢気にニヤけながら人生の回顧録を歌っているくらいにしか

十代の私には思えなかったのだろう。

少しイメージが変わったのが、キース・リチャーズさんのブートレグ「A STONE ALONE」を聴いてから。

そこからマール・ハガードに辿り着き、ブルーズで歌われるような人生の闇部に触れるような歌詞が

あることに気付き、少し印象も変わる。確かにのんびりビールでも呑みながら演奏したり聴いて楽しめる

というのは大事だし楽しいのだが、そればっかりというわけにもいかない私には、これは転機でもあった。

ジョニー・キャッシュの凄みに気付くのは、もう少し時間がかかったが。

だからといってストレートにカントリー・ミュージックを受け入れたわけではなかったが、まあロック者なので

その後、掲載写真のニッティ・グリッティ・ダート・バンドのアルバムは購入した。60年代後半の英国の

幾つかのバンドがブルーズの裾野を拡げるのに貢献したように、この2つのアルバムはロックを聴く

ファン層にカントリーを聴くことを促すことに貢献した盤だろう。事実、私は「JAMBALAYA」(掲載写真右の

『STARS AND STRIPES FOREVER』収録)も「I SAW THE LIGHT(掲載写真左の「WILL THE

CIRCLE BE UNBROKEN」収録)もニッティ・グリッティの演奏でで初めて知った。

この時点で、フライング・ブリトーズの存在を知っていた私は「ブリトーにジャンバラヤか。どんなもんだか

喰ってみたいな。」と呑気なことを考えたものだ。(笑)

カバー曲といっても様々なスタイルがある。原曲のイメージや曲調をなぞる場合がほとんどだが、

歌詞はともかく曲を大幅に変えて、一聴しただけだとカバーした人のオリジナルかと思える物もある。

ドン・ギブスンの「OH LONESOME ME」をカバーしたニール・ヤングのバージョンは、私の中ではカバーという

よりもニールのオリジナルのように刷り込まれてしまっている。それだけニールの作るメロディーが

切なく美しかったということだ。これを「カバー・ソング100選」に入れるのは抵抗があるくらいに。

そして、95年に同じような曲に出会う。

ハンク・ウイリアムズのアルバムは未だに我が家には

ハンク・ウイリアムズのアルバムは未だに我が家には

1枚もないのだが、曲の幾つかは先に挙げたニッティ・グリッティ・ダート・バンドを通して知っていた。

「カントリー・ソング」と言われて頭に浮かぶ典型的な雛型のように思っていたのだが、そのイメージを

覆したのが、95年にザ・ザがリリースしたハンク・ウイリアムズのカバー・アルバム「HANKY PANKY」だった。

カントリーの歌詞に潜む、人生の暗闇を深く掘り起こすようなこのカバー・アルバムは、ほとんどの曲が

原曲のメロディーから逸脱したハード・エッジなアレンジで再演されていた。シングル・カットされた「I SAW THE

LIGHT」も然り。プロモ・ヴィデオも冷たいトーンで貫かれた映像で、もうこれはザ・ザの純然たる新曲といって

提出されても、聴く人を納得させるような力が漲っていた。

自身の病気の痛みを紛らわせるために常用したアルコールと鎮痛剤の過度の摂取で、29歳の若さで夭折した

ハンクの人生。そんなハンクが見た光とは何だったのか。そんなことに思いを馳せながら、ハンクのアルバムを

所持していない自分を戒める意味も含めて、このザ・ザのカバーを「カバー・ソング・100選」の1曲に

選ぼうと思った次第である。

ところで、何で今時の若い女性のカントリー・シンガーは美人が多いのかね?。

ああ、今まで書いた文章が台無しだな。(笑)

どうしてもゲンスブール・カバーを1曲選びたいと思ったのだが、手元に音源が少ないのでしばらく

考えあぐねた。とりあえず手っとり早く2枚のトリビュート盤を聴いてみる。

掲載写真左は95年に出た「GAINSBOURG TRIBUTE '95」。日本主導のトリビュート盤で

マルコム・マクラーレンが噛んでいる曲もあるが、盤自体は参加メンバーの名前を列記すれば

あの当時の「流行り」や「気取り」を思い起こし、ニヤっとしたり眉をひそめたりする人もいるだろう。

ずばり、アルバム「メロディー・ネルスンの物語」が大好きなので、カヒミ・カリイの『EN MELODY』は

候補に挙がった。個人的には1枚のアルバムとしては低調な部類に入るのだが、このトラックは

今も好きだ。まあ、この盤で一番素敵なのはシャルロットが8歳の時に描いた親爺の絵なのだが。(笑)

掲載写真右は06年に出た「MONSIEUR GAINSBOURG REVISITED」。各曲には邦題ならぬ

英題がついているのが面白い。参加メンバーも豪華でジャーヴィス・コッカーやマーク・アーモンド、

フランツ・フェルディナンド、マイケル・スタイプと、なかなかの面子。マリアンヌ・フェイスフルは

なんとスライ&ロビーを従え「AUX ARMES ET CAETERA」収録の『LOLA RASTAQUOUERE』を披露。

全体に選曲も良い盤なのだが、ずばり、アルバム「メロディー・ネルスンの物語」が大好きなので

プラシーボの『BALLADE DE MELODY NELSON』も候補に挙がった。

しかし・・・。

「だけど、ちょっとまて。時はまだ早い、もう準備はできたかよ」とばかりに頭脳警察の『嵐が待っている」が

頭の中に鳴り響き、大事な曲を忘れているのに気が付いた。私はロック者なのだ。 ウォーレン・ジヴォンが02年に発表した「MY RIDE'S HERE」に

ウォーレン・ジヴォンが02年に発表した「MY RIDE'S HERE」に

収録されたゲンスブール・カバー『LAISSEZ-MOI TRAQUILLE』がそれだ。原曲にあるちょっとユーモラスな

ムードを排し、ハードボイルドに迫るこのアレンジは格好良い。歌詞はとぼけたものだが、癌の宣告を受けたものの

治療を拒否し前進し続けたジヴォンが歌うと、また違った意味に聞こえてくるというものだ、

ジヴォンは翌03年、56歳の若さで没する。

『LAISSEZ-MOI TRANQUILLE』を最初に知ったのは、96年に出た左の編集盤「COULEUR CAFE」。

セルジュのラテンやラウンジ物を集めた盤である。オリジナルは60年に出た4曲入りEP、

「ROMANTIQUE 60」に収録。今年1月に記事にしたシングル・ボックスの復刻で、私もようやく

オリジナル・フォーマットで聴くことができたというわけだ。なるほど、「69年はエロな年」だったが

「60年はロマンティック」だったのだ。

女性に気にいられるためには、どうしたらいいのか、マダム言ってくれないか。

不誠実であるべきか、誠実であるべきか。何時捨てるべきか、面倒なことだ。

俺のことは放っておいてくれ・・・。

「東京-ニュー・ヨーク」と言えば、日本ロック史に燦然と輝くウォッカ・コリンズの

73年のアルバム・タイトルであるが、そこに今回はロンドンを足した3都物語。

私の最初の仕事は本やCDの販売業だった。元々は本屋が主体なのだがCD販売にも

手を拡げたのはいいものの、音楽に疎い人がほとんどだったために1年目から

好き放題の仕入れをしていた。以前も当ブログに何度か書いたが、それでも真面目に

仕事をし、売れ筋を欠品しないように、また次の売れ筋は何かを見つけるのに気を使っていた。

そんな中、ささやかな楽しみは、少なくとも田舎の国道沿いの本屋の棚に、誰が買うかわからないような

洋楽の再発CDを並べることであった。ずっと売れないと不良在庫になるので、最終的には

自分で買い取るのだが(笑)、それを見越しての仕入れなので、闇雲に好き放題していた訳ではない。

88年にテイチクがブッダ/カーマ・スートラのカタログをCD化した際に、ラヴィン・スプーンフルは勿論だが

気になるCDがあった。当時のレコード・コレクター誌での紹介が良さげに書いてあったイノセンスと

トレイドウインズがそれだ。2イン1のCDは好きでは無く、更にそれが別々のグループを1枚に収めた

ものだと尚更嫌な感じがしたが、聴いてみたい気持ちの方が強く自店の棚に並べるためでなく、

最初から自分用に1枚オーダーした。

2イン1のCDのジャケットはイノセンスが表にくるような装丁だった。両者は名前こそ違うが

アンダース&ポンシアを中心としたレコーディング・バンドだということで、2イン1にも納得したが

とりあえず何度か聴いて、その後しばらく忘れていた。

音楽を聴くという行為は、自分のセンスと審美眼で成り立つものと周囲の影響を受けて成り立つものが

あると思うが、当時の私は周囲の影響で、山下達郎を聴いていた。今では全く追いかけていないのが

何だが、まあそれはいいだろう。

91年のアルバム「アルチザン」を買って帰り、聴き始めると耳覚えのある曲が聞こえてきた。

それが「TOKYO'S A LONELY TOWN」。思い出したように先の2イン1のCDを引っ張り出し

改めて聴くと、原曲「NEW YORK'S A LONELY TOWN」の良さを認識。CDのジャケットをひっくり返して

トレイドウィンズが表にくるようにしたのだが、それ以来我が家のCDはその状態だ。(笑)

そして更にしばらくして、「LONDON'S A LONELY TOWN」の存在を知る。デイヴ・エドモンズが

76年に録音したものの未発表だったのが、92年に出たコンピレーション盤「PEBBLES VOL.4」に

収録されたのだ。ライナーには「当時のセッションにはシンガーとしてブルース・ジョンストン、テリー・メルチャー、

ゲイリー・アッシャー、カート・ベッチャー、そしてブライアン・ウィルスンが参加した」と書かれていて

興奮したことは今でも覚えている。本当にここに書かれた全てのメンバー、特にブライアンがこの

曲に参加しているのかは定かでないが、それでも原曲を超える美しいコーラス、

何よりもデイヴ・エドモンズが歌っていると言うことで、一聴して大好きなバージョンになった。

ライナーには、たった5枚のアセテートしか残っていない中の1枚を運良く手に入れCD化したとも

書いてあり、とにもかくにも気軽に聴くことが出来るようになったことに、感謝し続けている。

そう言えば達郎の「アルチザン」にはラスカルズの「GROOVIN'」のカバーも収録されている。

ラスカルズ・カバーも1曲選ぶ予定だが、「GROOVIN'」ではない。その話は、また後日にでも・・・。

ジェニア・レイヴンのアルバムで一番良く聴いたのは、彼女の2枚目のアルバムで73年に

発表された「THEY LOVE ME , THEY LOVE ME NOT」。理由は単純にストーンズ所縁のバック・

ミュージシャンが多数参加しているのと、プロデューサーがジミー・ミラーだから。

ジュニアの音楽遍歴は迷走と言っては失礼だが、なかなか一筋縄ではいかないところがある。

バンド時代やクライヴ・デイヴィスの思惑通りの成功を収めなかった1STはともかく、ジミー・ミラー一派の

人脈を駆使して傑作を作ったのだからそのままの路線で行くかと思えば、イアン・ハンターや

ルー・リードと接近し、別の路線のアルバムをつくる。生粋のアメリカ人でなくポーランドからの移民で

あるという生い立ちが、スワンプにどっぷり浸かったままでなく、次のステップを容易にしたのかも

しれない。

掲載写真はジュニアの3枚目のアルバム「GOLDIE ZELKOWITZ」。これはそのまま彼女の

本名で、アルバムには「GENYA RAVEN」の名前は、ハーモニカ担当としてクレジットされているだけだ。

それなりに成功したが自分の出自を忘れたわけではないと、このアルバムを捧げた父親を思って

本名でリリースしたと言われているこのアルバムは前作を踏襲した好盤で、ここにも素敵なカバーが

収録されている。

オールマン・ブラザーズ・バンドの名曲『WHIPPING POST』がそれだ。この手の曲のカバーをギタリストが

メインのバンドやギタリストのソロ・アルバムでなく、女性ボーカリストが採りあげたというのが肝だ。

このバージョンにもギター・ソロは勿論あるのだが、メインはジュニアの歌唱だ。クライヴ・デイヴィスが

次のジャニス・ジョプリンを目論んで彼女と契約したのも納得のいく熱唱故に、「カバー・ソング100選」に

これを使用することにした。このアルバムにはダニー・コーチマーがギターで参加しているが、

ここでのソロが彼のものかどうかは私にはわからなかったが、私には大した問題では無い。

ジュニアは78年にリリースされた、ルー・リードの傑作アルバム「STREET HASSLE」にコーラスで

参加している。

タイトル曲のコーラスは、重厚な曲の雰囲気を演出するのに重要な役割を果たしている。

もっともジュニアが歌っているのは、タイトル曲では無く『I WANNA BE BLACK』かも知れないが。(笑)

タイトル曲中で聞ける朗読でスプリングスティーンは自身の有名な歌詞を捻って、こう呟いている。

TRAMPS LIKE US, WE WERE BORN TO PAY・・・・・

ロックを聴き始めたばかりの頃は、ママス&パパスのようなグループは愚かにも軽視していた。

映像を見ても楽器を演奏しているのはギターのジョン・フィリップス一人だけだし、個人的には

失礼ながら女性として絶対あり得ないタイプのママ・キャスがいるし。しかしながら、経験値が

上がるに連れて『夢のカリフォルニア』は大好きな曲になるし、各人のソロは購入するしマグワンプスの

CDが出れば喜ぶし、と変われば変わるものだ。

日本のロック・ファンの大多数が持っているであろうママス&パパスのイメージが、どんなものかは

私の推測の域を出ないが、大人しいポップ・グループというものではないだろうか。

ところが、その実は違うかもしれないと思ったのはTVで再放送されたり、DVDになったテレビ番組

「エド・サリヴァン・ショー」を見てからだ。

割と固い番組の古いタイプの司会者エド・サリヴァンとのやりとりの端々に、若者が古い世代を

皮肉ったり軽くからかったりするような場面があったこともそうだが、67年放送の映像で

『CREQUE ALLEY』を演奏する前にママ・キャスが「テープを流して」と言ってメンバーが笑い転げて

しまう場面がある。リップシンクと判っていても皆がそれなりに生演奏のように当て振りするのが

当時の音楽番組なのだが、露骨に「テープを流して」と言うのはなかなか言えない言葉のはずだ。

最高なのはグループ崩壊直前の68年6月放送の『I CALL YOUR NAME~CALIFORNIA

DREAMIN'』だ。ここではミッシェル・フィリップスがマイクを放棄しバナナを食べ始める。

この2曲の最中にミッシェルは計2本のバナナの皮をむいて口に頬張り、最後はバナナをマイクに

見立てて口パクをするのだが、これをセクシーだと思った私は頭がどうかしているのか?。(笑)

棒つきキャンディーを舐めさせられて、後にその真意を知りショックを受けたフランス・ギャルより

私はミッシェルの奔放さを愛する。

ミッシェルは男が言い寄らずにいられないタイプの女性なのかもしれない。ママス&パパスから

追放された原因はデニー・ドハーティとの不倫にあった訳だし。そういえば故デニス・ホッパーとも

1週間ほど(笑)結婚していたこともある。

ママス&パパスのメンバーの中でソロ・アルバムを出すのが一番遅かったのが彼女なのだが

美貌を活かして俳優業にも精を出していたからというのが、その理由だろう。77年にリリースされた

「VICTIM OF LOVE」は1曲を除きジャック・ニッチェのプロデュースによるアルバム。

1曲だけミッシェル自作の曲があるのだが、その曲だけかつての夫であるジョン・フィリップスが

プロデュースしているのが面白い。HIP-Oから2005年にリリースされた同アルバムの拡大版には

多くのボーナス・トラックが収録された。75年のシングルと同年に録音されるものの未発表に終わった

8曲のプロデュースもジョンだ。ジョンは74年にその当時の妻であるジュネヴィエーヴ・ウェイトの

アルバムのプロデュースをしているのだが、ここらあたりの男女関係の機微は他人にはわからない

ものがあるのだろう。因みにジョンとジュネヴィエーヴは85年まで夫婦であった。

これ1枚しかアルバムが無いのが意外な気がするが、素敵なジャケット写真がその想いを

更に強くさせるのであった。

以前、高校生活において高3の夏休み直前までは、ほとんど勉強らしきことをしなかった

ことを書いた。1学期が終わって目標を定め、以降その目標の対象科目だけは熱心に取り組んだ

つもりだったが、すぐに結果が出る程甘いものではない。

2学期のある日の「古典」の授業のことである。設問に回答するよう教師に指されたのだが、

答えが浮かばない。窮地に立った私に助け舟は出たのだが、設問の「正解」が私の席から

5つも離れた席から口伝えでまわってくるのが私にもわかってしまった。隣の席の女の子から

私が「答え」を聞く頃には教師もその一部始終を把握しているにちがいないと思った私は

その「答え」が「正解」であると判断したが、結局「わかりません。」と答えてしまった。

折角、答えを教えてくれたのに応えられなかった自分の小心を恥ずかしく思いながら

休み時間に「答え」の発信元である女の子の所に行き、「ありがとう。でも答えられなかった。」と言ったら

横にいたその子の女友達が「Nは、あんたのそういう処が好きなんよ。」と言うではないか。

ちょっと、待ってくれ。私は、Nが数カ月前にクラスの男子の告白を袖にしたのを知っていた。

そいつは、かなり落ち込んでいたので大して仲が良いわけではないが、「くよくよするなよ。まあ彼氏が

いるならともかく、いないのに袖にされると辛いわな。」なんて軽口を叩いて、笑っていたのに。

高3最後の校内サッカー大会のことも、以前書いた。この件以来ぎくしゃくしたヤツがキーパーを

務め、試合には負けたものの左サイド・バックだった私は、試合後ヤツとも笑いあった。

眼鏡を外した私の顔を確認するために何人かの女の子が近寄ってきたが、Nは駆け寄ってこなかった。

その理由が、私とヤツが笑いあっている所に来るのをためらったのか、眼鏡を外した私の顔を知っているから

なのかは、今となっては確認の仕様が無いが・・・。

ブライアン・フェリーはカバーの名手である。フェリーさんがカバーしたディランの「激しい雨がふる」は

オリジナルを凌駕するどころか、数多あるカバー曲のなかでも群を抜いた出来だと思っている。

しかし、今回の100選にはそれは使わない。今回は多くの「縛り」を自分の中に設けたのだが、

その「縛り」の一つに『過去に当ブログで編んだ8組のアーティストのカバー集で使用した421曲は

使わない』というのがあるからだ。多くの「縛り」の中でコレが一番きついのだが、当ブログが編んだカバー集の

続編として5枚のCDRを想定しているので、曲が重なるわけにはいかないのだ。

昨日、ディスク5の最後、つまり大トリは「WHAT A WONDERFUL WORLD」だと書いた。それなら、

ディスク1のオープニングも「(WHAT A) WONDERFUL WORLD」でいこうじゃないか、と閃いたのだ。

フェリーさんが歌う「(WHAT A) WONDERFUL WORLD」は74年のアルバム『ANOTHER TIME,

ANOTHER PLACE』に収録されている。前作『THESE FOOLISH THINGS』と比べれば、渋い

スタンダードが数多く収録された盤で、なかでも「(WHAT A WONDERFUL WORLD」の出来は

素晴らしい。

歴史も生物も化学も、地理も数学も出来ないけれど、という件が勉強を怠ったかつての自分のようである。

優等生になれば、女の子に好かれると思ったことはないが、あんまり間抜けじゃ相手にされない

だろうくらいの事はわかっていたが。サム・クックの歌唱は最高だが、フェリーさんの自己憐憫に満ちた

歌唱は、優等生に程遠かった回想モードの私に、幾ばくかの安堵感を与えてくれる。 ロキシー・ミュージックの「SEA BREEZES」をカバーしたのが

ロキシー・ミュージックの「SEA BREEZES」をカバーしたのが

マイク・マクギアだ。74年のアルバム『McGEAR』は、ポール以下当時のウイングスの面々が全面参加し

曲作りとプロデュースにポールが活躍したアルバムである。そんなアルバムの冒頭に配された唯一の

カバーが「SEA BREEZES」。物凄く唐突な感じがするのだが、何故この曲を選んだのか知りたいものだ。

このアルバム・ジャケットはガリバー旅行記じゃないけれど、偉大すぎる実兄を持つ弟として興味本位で見られる

自分をアイルランドに例え、富める大英帝国と兄をダブらせていたのでは、なんていうのは深読みのしすぎか。

何にせよ、これも素敵なカバーなので100選に使用することにした。

素晴らしき世界、か・・・・。

交通機関は空いているのに、なんだか忙しい一日だった。今日働いたら、また3日休めるという

「やっつけモード」を見透かされたような感じであったが、まあいいだろう。

来年の1月までまだ8か月もあるというのに、「目標」が出来たものだから、そればっかりに

気を取られるという悪癖が我が身を襲うが、それもまたGOOD。(笑)

いや、今の私は仕事中は「『SO YOU WANT TO BE A ROCK'n'ROLL STAR』は誰の

カバーを選ぼうか」なんて考えたりしませんよ。(笑)

「カバー・ソング100選」は、単純にABC順に100曲並べるのではなく、大体20曲ずつ収録した

CDR5枚の形にしようと考えた。そうすると昨年までに当ブログで記事にした8組のアーティストの

カバー集の続編という体裁もとれるし、自分のカーステやiPodで楽しむことも出来るので一石二鳥と

いう訳だ。

ディスク5の最後の曲、つまり大トリは簡単に決まった。徒に大袈裟で無く、それでいて気持ちを

落ち着かせる大らかで格調高い曲。しかし歌っているのは酔っ払い。(笑)ルイ・アームストロングの

歌唱を二人がかりの力技でねじ伏せたのが、ニック・ケイヴとシェーン・マガウアンの92年のシングル

「WHAT A WONDERFUL WORLD」。ごく僅かな私の行動範囲内でさえ、醜い事象は山ほどあるのに

このバージョンを聴いていると、「明日は美しいかも」と期待をしてしまう自分がいる。

勿論、私も酔っ払っているのだけど。(笑)

ポーグスの結成当初のバンド名「POGUE MAHONE」はゲール語で「俺の尻にキスをしろ」という意味

なのだが、それはさておき、ニック・ケイヴにキスされたシェーンはどんな気持ちだったろう。

ニック・ケイヴは今度は「頬にキスして」ではなく、堂々と女性と唇を重ねる写真をジャケットにした

シングルを96年にリリースした。掲載写真右がそれで、相手はP.J.ハーヴェイ。

暗黒王子と漆黒女王の組み合わせは、ちょっと不気味なのだが、実に美しいジャケット写真である。 リチャード・トンプスンは03年にリリースしたライブ盤「1000

リチャード・トンプスンは03年にリリースしたライブ盤「1000

YEARS OF POPULAR MUSIC」で、プリンスの名曲『KISS』をカバーした。アコースティック・ギターで

プリンスのファンクに挑んだ、その男気に私は痺れた。ギター・ソロはちょっと準備不足の感が否めない

部分もあるが、そんなことにお構いなく勢いで押し通す姿勢がファンクなのだ。

ドリー・ファンクJR.に通じる渋さもあるし。(関係無いか。)

リチャードはライナーで「『KISS』は80年代のベスト・ポップ・ソングの一つで、プリンスはベスト・アーティストの

一人だ」と書いている。勿論、私も同意する。そしてその男気故に「カバー・ソング100選」にも

選ぶことにした。

KISS・・・・・。

09年1月の当ブログで「85年の俺はきっと殺伐としていたのだ」なんて書いたのだが、この年は

ロック少年(そう、最後の10代だった)の私をわくわくさせた2枚のシングルが出た年でもある。

掲載写真左はデヴィッド・ボウイとミック・ジャガーによる「DANCING IN THE STREET」。

ライヴ・エイドのための企画でイベント当日にビデオが流された時は、明らかに時間をかけていない

半ばやっつけ仕事的な映像であったにも関わらず、その格好良さに興奮したものだ。

ステージの延長のような自然体のミックと、幾分芝居がかったボウイ様。何となくボウイ様に

分が悪いように感じたのだが、今映像を見てもその印象は変わらない。

当時はビデオ・デッキを所持していなく、「ああ、デッキ買わなきゃ。それよりも、今度は何時この

ビデオを見られるのだろう。」なんて思ったものだが、今ではミックもボウイ様もこの映像を商品化している。

おそらく一度だけだと思うが当時のMTVで、音は普通にオフィシャル・レコーディングされたものだが

映像はメイキング・シーンというビデオも流れた。ボウイ様が飛び出すタイミングを測っていたり、

階段から飛び降りた後の着地のシーンとかがあったように記憶するが、もう一度見たいものだ。

掲載写真右はジェフ・ベックとロッド・スチュワートによる「PEOPLE GET READY」。ジェフのアルバム

「FLASH」には心底がっかりしたのだが、この曲は別格で「いいなあ」と思った曲でもある。

ジミー・ホールとロッドの優劣は比べるまでもなかったし、ジェフ・ベック・グループ以来の邂逅というのも

なんとなく素敵な気がしたのだ。この曲もプロモ・ビデオが良かった。貨物列車に乗ったジェフが

降り立った田舎の駅にロッドがいる、というのはセピア・トーンの映像ということもあって演出が

『白々しくも美しい』ビデオだった。『美しくも白々しい』のでないことは、お間違いなきよう。

そういえば、この2枚以前に胸ときめいた大物の出会いといえば、クイーンとボウイ様の

「UNDER PRESSURE」があった。その曲の印象が今回取り上げた2枚に比べて、今の私の記憶に

印象深く残っていないのは、おそらくプロモ・ビデオにクイーンもボウイ様も登場しなかったことと

無縁ではあるまい。

この2枚のシングルは何れもカバー曲で、それぞれオリジナルはマーサ&ザ・バンデラスとインプレッションズ。

ロック5年生(笑)くらいの私に、ソウル・ミュージックを聴くことを更に促すレコードだったという意味でも

個人的に重要な意味を持つ2枚だ。

この時代のボウイ様とジェフ・ベックのアルバムは、正直なところ私には面白くなかった。その二人、

いやミックも含めて3者に関わったナイル・ロジャースに、未だに良い印象を持てないのは仕方あるまい。(笑)

この2枚を取り出したことで、来年(笑)初頭の100選は「カバー・ソング100選」とすることにした。

勿論、この2曲は選出曲。そして、楽しくもやっかいな(笑)日常は続く・・・。