思わず「あぁぁぁー」とか「うぉぉぉー」と、感嘆符がいくつも重なる嘆息を漏らしそうになった。テレビを外付けハードディスクに繋ぎ、録り溜めしてある「日曜美術館」の一つを開く。画面に1枚の日本画が大写しになった、その時のことである。すぐに停止ボタンを押し、しばらく観入る。絵が好きな私は、いい絵に出会って胸をときめかすことはあるけれど、はしたなく声を挙げることなど滅多にない。あまりの反応に自分でも驚く。

(山口蓬春「夏の印象」)

(山口蓬春「夏の印象」)

山口蓬春《夏の印象》とある。心地よい潮風が、スッと通り過ぎたように感じたのだ。いったい何が起きたのだ、と眼を凝らす。向こうに広がる海を、アサガオの絡まる花壇の隙間から眺めている。無造作に散らばる麦わら帽子と貝殻がいささか煩くはあるけれど、アサガオの花と葉のリズミカルな動きは何とも言えず心地よい。乾いた喉を爽やかな清涼飲料が流れて行ったような気分になったのは、薄い青と緑が織りなす色調の効果だろう。

文化勲章を受賞した日本画の大家として、山口蓬春の名前くらいは知っている。作品も何枚かは観ているのだろうが、作家名と結びつく記憶はない。私はどちらかといえば装飾的で淡白な日本画より、画家の情念が塗り込まれているような油絵の方を好む。だから観ている絵は圧倒的に西洋画が多い。その私が、日本画に感嘆の声を挙げそうになるとは驚きだ。何がそれほどこの気持ちを揺らしたのだろう。画室を訪ねなければなるまい。

山口蓬春(1893-1971)は戦後間もなく葉山に移り住み、亡くなるまでそこで画業に励んだ。その家は現在、記念館として公開されている。《夏の印象》は個人蔵であるらしいから見ることは叶わないだろうが、そこに行けば作家のイメージがつかめるのではないだろうか。思い立ったらすぐに出かけられるのが年寄りの特権である。記念館の向かいには神奈川県立近代美術館葉山があって、折しも堀文子白寿記念展が開催されているはずだ。

相模湾を見晴らす、日当たりのいい斜面に記念館はある。晴れていれば正面に富士山が見える庭は、画家が愛した梅に埋まっている。こうした美しい場所だから、あれほどの作品が描けたのだろうか、などと考えたが、そんな簡単なことではあるまい。伝統的な大和絵を学び、蓬春モダニズムと呼ばれる時代を経て新日本画を追求する、厳しい修練があったのだろう。だが私がなぜあれほど《夏の印象》に心動かされたかは、分からなかった。

そもそも「日本画」とは何であろうか。雪舟も等伯も応挙も、ましてや北斎も、日本の画家ではあっても「日本画家」と呼ばれることはない。それは日本画というカテゴリーは、明治以降に西洋画と対比させるために作られた呼称だからだ。「日本画」ではなく、素材によって岩絵具画と呼ぶなら、油絵(油彩画)、水彩画、テンペラ画、水墨画(墨絵)などと区別できて自然である。美の追求に素材は関係ない。ましてや描かれた国など、だ。

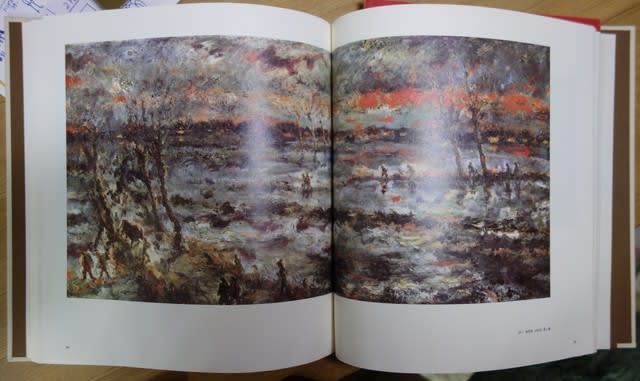

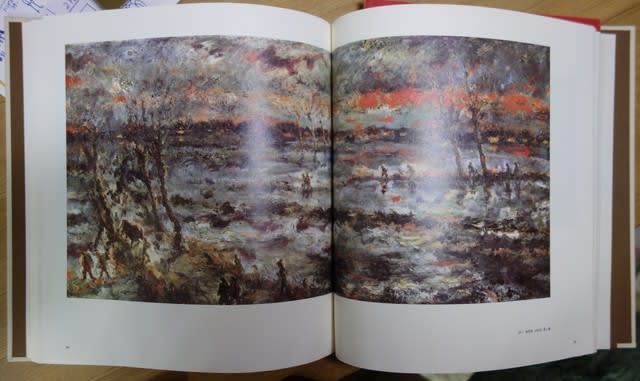

堀文子さんの作品も美しい。ヒマラヤの青いケシの花には魂を奪われる。「肩書きなどいらない。美にひれ伏す人生でありたい」というその生き方にも感じ入る。ただ私は、やはり激しい絵が好きなのだろう。隣の部屋に展示されている佐藤哲三の《みぞれ》に観入る。越後蒲原の晩秋の夕暮れだ。わが故郷ということもあって、背を丸め、家路を急ぐ人々の気持ちが見える。綺麗でもそうでなくても、絵には力がなければならない。(2018.2.24)

(佐藤哲三「みぞれ」)

(佐藤哲三「みぞれ」)

(山口蓬春「夏の印象」)

(山口蓬春「夏の印象」)山口蓬春《夏の印象》とある。心地よい潮風が、スッと通り過ぎたように感じたのだ。いったい何が起きたのだ、と眼を凝らす。向こうに広がる海を、アサガオの絡まる花壇の隙間から眺めている。無造作に散らばる麦わら帽子と貝殻がいささか煩くはあるけれど、アサガオの花と葉のリズミカルな動きは何とも言えず心地よい。乾いた喉を爽やかな清涼飲料が流れて行ったような気分になったのは、薄い青と緑が織りなす色調の効果だろう。

文化勲章を受賞した日本画の大家として、山口蓬春の名前くらいは知っている。作品も何枚かは観ているのだろうが、作家名と結びつく記憶はない。私はどちらかといえば装飾的で淡白な日本画より、画家の情念が塗り込まれているような油絵の方を好む。だから観ている絵は圧倒的に西洋画が多い。その私が、日本画に感嘆の声を挙げそうになるとは驚きだ。何がそれほどこの気持ちを揺らしたのだろう。画室を訪ねなければなるまい。

山口蓬春(1893-1971)は戦後間もなく葉山に移り住み、亡くなるまでそこで画業に励んだ。その家は現在、記念館として公開されている。《夏の印象》は個人蔵であるらしいから見ることは叶わないだろうが、そこに行けば作家のイメージがつかめるのではないだろうか。思い立ったらすぐに出かけられるのが年寄りの特権である。記念館の向かいには神奈川県立近代美術館葉山があって、折しも堀文子白寿記念展が開催されているはずだ。

相模湾を見晴らす、日当たりのいい斜面に記念館はある。晴れていれば正面に富士山が見える庭は、画家が愛した梅に埋まっている。こうした美しい場所だから、あれほどの作品が描けたのだろうか、などと考えたが、そんな簡単なことではあるまい。伝統的な大和絵を学び、蓬春モダニズムと呼ばれる時代を経て新日本画を追求する、厳しい修練があったのだろう。だが私がなぜあれほど《夏の印象》に心動かされたかは、分からなかった。

そもそも「日本画」とは何であろうか。雪舟も等伯も応挙も、ましてや北斎も、日本の画家ではあっても「日本画家」と呼ばれることはない。それは日本画というカテゴリーは、明治以降に西洋画と対比させるために作られた呼称だからだ。「日本画」ではなく、素材によって岩絵具画と呼ぶなら、油絵(油彩画)、水彩画、テンペラ画、水墨画(墨絵)などと区別できて自然である。美の追求に素材は関係ない。ましてや描かれた国など、だ。

堀文子さんの作品も美しい。ヒマラヤの青いケシの花には魂を奪われる。「肩書きなどいらない。美にひれ伏す人生でありたい」というその生き方にも感じ入る。ただ私は、やはり激しい絵が好きなのだろう。隣の部屋に展示されている佐藤哲三の《みぞれ》に観入る。越後蒲原の晩秋の夕暮れだ。わが故郷ということもあって、背を丸め、家路を急ぐ人々の気持ちが見える。綺麗でもそうでなくても、絵には力がなければならない。(2018.2.24)

(佐藤哲三「みぞれ」)

(佐藤哲三「みぞれ」)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます