旅に出ると、地元テレビ局の天気情報を注意深く見ることが癖になった。全国の予報には無いきめ細かさもさることながら、知らない土地の地域割りが新鮮で興味深いのだ。例えば目下旅をしている富山県は、富山・高岡・氷見・砺波と区分されて予報が表示される。それぞれが気象文化圏を形成しているのだろう。ただ高岡に限って「高岡(伏木)」と表示され、いちいち「高岡の《ふしき》は」とアナウンスされる。なぜ「高岡は」ではな . . . 本文を読む

高岡には思い出がある。高校に入学してすぐ、バスケットボールの北信越大会が高岡市で開催され、出場した。新潟・長野・富山・石川・福井の5県の代表校が競う、第1回の大会だったと思う。各県から2チーム、地元富山はもっと多かったかもしれない。2日か3日の日程でトーナメントを戦い、われわれ新潟高校が優勝した。その会場が、城跡の公園に建つ体育館だった。記憶はそこまでである。47年前のことだ、あとは何も覚えてい . . . 本文を読む

神社仏閣を訪ねることが私は好きである。祈るため、ではなく、その歴史的宗教的時空に身を置くことが好きなのである。それを趣味と呼ぶなら十代のころから続いている趣味で、なかなか年季が入っている。従ってこれまで訪ねた神社仏閣は、もはや数え上げることができないほどになる。しかしここ高岡山瑞龍寺で私は、初めての光景に呆然とさせられた。これはいったい何ごとかと、しばらく山門から歩を進めることができなかった。

. . . 本文を読む

晩秋の金沢で、3人の女性に出会った。近江町市場を抜けた所のおばあさんに道を尋ねると「近くだから」とどんどん案内してくれた。70歳は超えている。その先の庭を掃除していたおばさんは60代だろうか、「雪釣りはね、雪の重みを受け止めるように、少し緩く張っておくの」と適切に解説。バイキング形式のレストランで注文を取りに来たウエートレスは50代か。「自分で取っていいのは1回切りですよ」と4回繰り返した。

. . . 本文を読む

「地名は歴史の表札である」と書いたのは司馬遼太郎氏である。私はかねがね「若狭」は、日本の地名で音の響きの美しさが際立っている一例だと思っているのだが、その「表札」の由来は「日本の古代伝承」「朝鮮の古語」など諸説あって定まらないらしい。それはともかく、若狭には「美浜」「小浜」「三方」など、文字も響きも美しい地名が多い。そんな入り江のひとつで、私は夏の終わりの蒼い海と青い空に染まっていたのである。

. . . 本文を読む

福井から敦賀に向かう列車に揺られていて気が付いた。トンネルに入ったままその暗闇がなかなか終わらないのだ。「ずいぶん長い!」のも道理、北陸トンネルだった。私が小学校で習った社会科では、日本一のトンネルは清水トンネル(上越線)、2位は丹那トンネル(東海道線)と決まっていたものだが、中学を卒業するころ、北陸線に総延長13870mの北陸トンネルが開通し、国内最長の座を奪ったのである。

このルートは、古 . . . 本文を読む

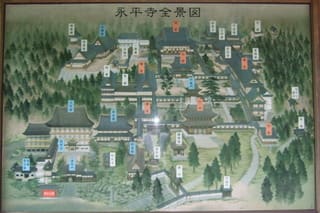

「永平寺にご案内しましょう」と告げられ、私はたじろいだ。永平寺といえば道元禅師であり、道元といえば『正法眼蔵』である。そしてそれはトライしては挫折を繰り返してきた、私には難解過ぎて荷の思い書なのである。もちろん永平寺は、かねてより訪ねてみたい地であった。しかしそれには覚悟というか心構えが必要であろう。そうした準備ができていないままでの思いがけないお誘いに、たじろいだのである。

とはいえそのとき . . . 本文を読む

福井は(私にとって)地味な土地である。私にとって、というのはこれまで縁が薄く、出身の知人も少ないという個人的印象によるものであって、ここを故郷とする人には地味どころか、豊かで誇るべき土地なのであろう。事実、県のパンフレットは「平均寿命は男女とも全国2位、1住宅あたりの住まいの広さ2位、共働き世帯数の割合1位、社長輩出数1位」と、誇らしげである。うーん、しかしやはり地味なんだなあ。

派手な方がい . . . 本文を読む

富山県人の知り合いは余り多くない。そのわずかな人たちは偶然だろうか、奇妙な共通項がある。個性的といえばその通りなのだが、むしろ「アクが強い」と言ったほうが早い。頭脳明晰な善人ではあるのだけれど、そのことを知られることを恥じているようなところがある。そしてどこか角張っていて皮肉っぽく、権威に迎合しないが敢えて反発もしない。たまたま私が知り合った富山県人に偏りがあるのか、あるいは案外、そうした県民性 . . . 本文を読む

金沢市の「金沢21世紀美術館」の入場者が、開館3年を待たずして300万人を超えたという。地方美術館の財政難、運営難が叫ばれている中で、奇跡のような実績である。美術館の善し悪しは、何も入場者数で決まるものではないけれど、年間100万人超の人を集めるというのは尋常ではなく、「美術館の旭山動物園」といったところか。私が出かけたのは開館1年に満たない2005年夏、「マシュー・バーニー展」を観るためであっ . . . 本文を読む