修復完了した「旧遍路宿、現遍路休憩所・坂本屋」。

松山市窪野町桜2146番地(旧、温泉郡坂本村大字窪野字桜)にお遍路さんの休憩所「坂本屋」がある。老朽化に伴い昨年11月から修復工事がされていたがこのほど完了した。

坂本屋は、国道33号線にある三坂峠北側の山間部にあり自然豊かな場所で、四国88ヶ所霊場第45番札所 岩屋寺から、第46番札所 浄瑠璃寺に向かう途中にある。岩屋寺と浄瑠璃寺の間約30km、徒歩で約8時間かかりその道は険しく、その途中にある坂本屋はお遍路さんにとって「ほっと」一息つく休憩所となっている。

四国88ヶ所霊場の内、愛媛県内には25の霊場がる。その遍路休憩所のシンボル的存在が「坂本屋」である。

坂本屋の家屋が老朽化し昨年11月から修復工事を行っていたがこの程完了し、6月8日修復完了式が行われた。その様子が8日地元TVで放映された。

画像は、修復工事が完了された遍路休憩所「坂本屋」で、6月9日、伺った。この日は、お接待役として、地元坂本小学校の男性の先生が居られ、「どうぞおあがりください」と言って冷たい麦茶を出して頂きました。一時間程滞在しましたが歩きお遍路さんとはお会いする事が出来なかったが岡山県から車で来れたご婦人二人に出会いました。

修復前の「遍路休憩所・坂本屋」、平成28年9月4日、撮影した。

「坂本屋」は、明治末期頃に建てられた木造民家、一時期は旅籠だったがその後遍路宿として温かくお遍路さんを迎えてきた。歩き遍路が行交っていた頃は、各地に多くの遍路宿があったが、時代と共に歩き遍路が減り遍路宿も数軒となった。坂本屋も戦後まもなく看板を下し、長く廃屋になっていた。このままでは維持も困難だったが、「一般民家としては珍しい形態の建造物である」と、ある建築家の助言があり、地域の文化遺産として保存しようと松山市と地元の有志により修復を行い、平成16年からお遍路さんの休憩所として新たに生まれ変わった。そしてこの度有志の方々からの醵金で修復工事をいたし、お遍路さんの休憩所として維持管理、地元有志の人々が交代でお接待をしている。現在は、坂本屋運営員会を結成し会員が交代でお接待をしているそうです。地元の坂本小学校の先生、幼稚園の保育士さんも会員として活動されているそうです。

遍路休憩所・坂本屋の表示板。

愛媛県内には25の霊場がる。その遍路休憩所のシンボルが「坂本屋」である。

修復に伴い新たに囲炉裏の上に「煙抜きのガラリ付の腰屋根」が増築された。

前の道路は旧土佐街道、坂本屋は明治後期に建造された遍路宿で、往時は色んな人々が宿泊した。坂本屋は、遍路宿の前は旅籠屋として営業していた。

二階部分を見ると新築の様にみえる。

正岡子規も歩いた坂本屋の前の道、また新田長次郎も行商によく久万に出向きこの道を歩いた。もっとさかのぼると、土佐藩兵士も歩いた土佐街道である。

慶応4年1月11日、伊予松山藩は朝敵となり、朝廷は土佐藩に対して松山藩の討伐の令が発せられた。土佐藩主山内家と、伊予松山藩松平家とは縁がある間柄、(松平定昭の室は、土佐藩山内容堂の姪である。)出来れば戦火を交えず修めたい。松山藩の占領には長州がやってくる、その前に松山に行ってやらねばと考え同年1月23日、土佐を出発、1月25日、四国88ヶ所44番札所、大宝寺で宿泊した土佐藩隊兵士915名、荷駄夫を含むと総勢2000名の大部隊が坂本屋の前の道を歩いて松山藩に入った歴史のある街道である。その当時坂本屋は未だ建築されてなかった。

子規も坂本屋の前の土佐街道を歩いている。その道沿いに正岡子規の句碑がある。正岡子規15歳の時ここを旅して、句を残している。

「旅人の うた登り行く 若葉かな」・・明治25年作、昭和27年窪野青年団が句碑を建立した。句碑は丹波バス停の上にある。

軒も画像の様に修復された。瓦も吹き替えられ、全ての瓦には寄付をした方々の名前が記載されているそうだ。

お遍路さん、休んで行ってください。と書かれた案内板を出してお接待をしている。

43番霊場明石寺から46番霊場浄瑠璃寺の間、126kmの長い距離を歩き疲労困憊した身体を自分自身が励ましながら巡礼の旅をするその長丁場、浄瑠璃寺の手前6.5kmにある「坂本屋」はオアシス的な存在である。先程記載したように、衰弱して倒れ込むように辿り着くお遍路さんもいるようです。

平成28年9月4日、に伺った時にはなかった「無料 接待中 坂本屋」の表示が掲げてあった。

坂本屋の玄関土間。此処でお遍路さんは休憩して英気を養い再び遍路の旅を続ける。衰弱したお遍路さんは一階の部屋で横になり休息出来るそうです。

母屋に隣接して囲炉裏部屋がある。寒い日や、雨天で濡れて冷え切った身体を暖める、また湯茶を沸かしたりするそうですが、煙が部屋に充満していたのを、外に抜く装置として、増築したとの由。それが「煙抜きのガラリ付の腰屋根」である。

煙が部屋に充満していたのを、外に抜く装置として、増築した施設。いろいろな形で実験したが、この形が一番効果があったので造作したそうです。囲炉裏の上に「煙抜きのガラリ付の腰屋根」が増築された。なお、今回の修復事業に伴いお手洗いを水洗式に改良したそうです。

車で岡山県から来られたお二人。・・ここは有名ですから来ましたと言われた。

女優、お笑いタレントである柴田理恵さんが平成29年11月、松山に来られた時にお越しになり、瓦にサインをされたそうです。

修復した屋根瓦に全てに醵金をされた方の名前が記載してあるそうです。

遍路宿「坂本屋」修復事業に寄付をされた方々の署名版が設置してあった。

遍路宿「坂本屋」の前にも石碑で寄付者の署名碑が建立してある。

1階の部屋で、疲れたお遍路さんには横になって疲れを癒し元気を回復して頂くそうです。

画像は、平成28年9月4日に伺った時、許可を得て上げてもらい撮影した一階の様子。

平成28年9月4日、伺った時、許可を得て二階に上げてもらい撮影した二階の様子。

遍路休憩所「坂本屋」の利用案内。

【坂本屋】

住 所:愛媛県松山市窪野町甲2187番地

接待日:3月〜11月の土曜日・日曜日

時 間:9~15時迄

平成28年9月4日、伺った時に坂本屋の家主、船田トシ子から聞いた話では、お遍路さんの中には、衰弱しきって坂本屋に辿り着くお遍路さんが居られ、その時は応急手当をして暫く休息をして英気を養い再び遍路に旅立って行かれますが、先日そのお一人がお世話になりましたとお礼に来られました。お元気になられ良かったと思いました・・私も人間なので気持ちがモヤモヤしている時、お接待をすると気持ちが晴れやかになります。此れからも身体が動く限りお接待を続けますと話された。 6月9日伺った時はお姿がなかった。・・お元気なのか心配です。

遍路休憩所「坂本屋」で休憩され辿り着いた第46番霊場浄瑠璃寺を巡礼するお遍路さん。

四国八十八ヵ所巡礼の元祖と言われている衛門三郎に付いて。

遠い千年もの昔、伊予国浮穴荏原の郷(現在の愛媛県松山市恵原町)に衛門三郎という強欲非道な長者がいた。うだるような夏のある日、空海弘法大師がこの男の邸に托鉢に来た。快い昼寝の夢を破られた三郎は立腹した。「乞食坊主奴、うるさい立ち去れ」大師は目を閉じたまま読経を続けた。「去れと言うに分からぬのか」三郎は杖をひったくって手の鉢をはっしっと打った。鉢は八つに割れて飛び散る。「誠に非道な男ではある、心を改めぬと何か不幸が起こるであろう」大師はつぶやいた。「乞食坊主のくせに生意気をいう、早く去らぬと犬にくわせるぞ・・・・」大師は静かに遠ざかった。三郎の八人の子が次々と変死してゆく。三郎は始めて己の罪を悟り空海弘法大師の姿を求め四国巡礼の旅に出た。「一目あの僧にあって、ざんげしたい、このままでは死にきれない・・・」こう言いつづけ二十何回目かの巡礼で十二番焼山寺へ辿り着いた。余命もない時、こつ然と大師が現れ「お前の罪は許された、河野一族の子に生まれ変わるであろう・・・・南無阿弥仏・・・」三郎は「衛門三郎再来」と書いた小石と経文一巻を手に大師を伏せし拝みつつ世を去った。天長八年(831)の出来事だった。城主の子が手を開かぬ。安養寺に祈念したところ手を開き、この石が出た。石を寺に納め次号を安養寺から石手寺と改めたと言う。

この伝説の裏付として、第51番札所石手寺本堂前の春日灯籠の台座に嘉元4年(1306)安養寺と鋳造したものがある。毎年八月二十日は永代施餓鬼で善男善女でにぎあう。

文は、松山市教育委員会社会教育課発行「伊予路の文化」より引用

衛門三郎の戒名は「光明院四行蓮大居士」で、現在の番外札所、文珠院が衛門三郎の屋敷跡であると言われている。ご詠歌に「我れ人を救はんための先達に、みちびきたまふ衛門三郎」とある。

番外札所、文珠院で衛門三郎の邸宅跡だと言われている。第47番八坂寺から北方向、約800mに位置する。・・元祖88ヶ所巡礼者衛門三郎をお祀りしているので殆どの巡礼者がお参りに訪れる。

文殊院に立つ特大のお大師さん石像、右傍に衛門三郎夫妻の坐像がある。

塚の頂には小祠が置かれ石地像が安置してある。

文殊院(衛門三郎の邸跡)から西に200mの所に三郎の八人の子を祀る八ツ塚がある。

番外札所、文殊院(衛門三郎邸跡)から西に200mの所に三郎の八人の子を祀る八ツ塚がある。

八ツ塚について・・松山市教育委員会社会教育課発行「伊予路の文化」より引用

八坂寺の北方に文殊院と言う番外札所がある。(衛門三郎の邸跡だと言う)ここから西へ200m程行くと三郎の八人の子を祀る「八ツ塚」と言うのがある。塚の頂には小祠が置かれ石地像が安置してある。衛門三郎は天長8年(831)12番札所焼山寺で死亡したと言う。そして三郎が生まれ変わってこの世に出生したのは、文保二年(1318)らしく、五世紀近く眠っていたと見える。松山市指定の史跡である。

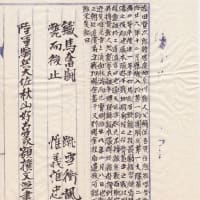

文殊院に掲示してある絵馬で、大師に対し衛門三郎が激しい行為をしている様が描かれている。絵馬の右上には、三郎の八人の子を祀る八ツ塚が描かれている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます