最近マンホールの蓋を趣味で写真を撮られる観光者が居られ先般も温泉マークがデザインされたマンホールの場所を尋ねられました。

私は場所が分からず、先日(10月20日)場所の確認に行ってきました。

5種類のマンホールは確認できました。

ただ一つのマンホールは確認できませんでした。現在道後温泉事務局にメールで紹介していますが未だ回答がありません。

では、道後温泉界隈の温泉または温泉マークの入ったマンホールの蓋をご紹介します。

道後温泉界隈には、いろんなマンホールがありますから散策してみて下さい。

松山市で一番新しいマンホールの蓋です。

令和2年7月19日、道後温泉本館前のマンホールの蓋が変更されました。

道後REBORNプロジェクトとコラボレーションし、令和2年7月19日(日曜日)に、道後温泉本館南西にあるマンホールへ「火の鳥」デザインマンホールを設置されました。

本館全体がきれいに撮影できるフォトスポットです。

営業しながら保存修理工事を行っている松山市の観光のシンボル「道後温泉本館」と「火の鳥」をデザインしたマンホールを全国に発信し、多くの方が道後温泉を訪れるきっかけにします。と松山市は広報しています。

「火の鳥」デザインマンホール

設 置 日⇒令和2年7月19日(日曜日)

設置場所⇒道後温泉本館南西

デザイン⇒「本館保存修理工事という歴史を伝え、『火の鳥』が工事完了後も道後を見守り

続ける」という事を込めてだそうです。

周辺景観と調和させるため、松山アーバンデザインセンターがデザインを監修しております。

記述は、松山市「広報まつやま」より引用。

これから道後温泉界隈のマンホールをご案内いたします。

現在私が確認したマンホールは5種類のマンホールです。

番外のマンホールもご紹介します。

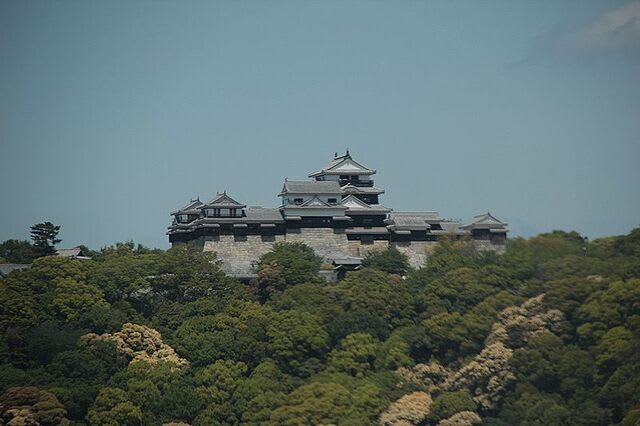

耐震補強修復工事中の道後温泉本館。

大正12年に増築工事が行われ玄関は現在の入り口に変更されましたが耐震補強工事のため封鎖されています。

全国でも珍しいマンホールに温泉の文字と温泉マークが付けられたマンホールの蓋があります。

道後温泉本館界隈にありますから散策してみて下さい。

松山市の市章と、温泉の文字。

松山市の市章は

松と山を図案化して「松山」を表現したもので、松山市出身の画家、下村為山の考案。

明治44年4月7日に制定されました。

道後温泉本館と子規記念博物館に行く通りの歩道にあります。

温泉の文字の左にある丸い跡は、松山市の市章があった跡です。

現在1ヵ所しか判明していない貴重なマンホールの蓋で、場所は子規記念博物館東入口の歩道にある四角のマンホールです。

1号源泉のあった位置で、本館神の湯(男)東浴室の石張りの床に、井戸があった位置を印しています。

1号源泉のあった位置で、本館神の湯(男)東浴室の石張りの床に、井戸があった位置を印しています。

普段は浴室内の写真撮影は不可能ですが、道後温泉は年に一度年末に大掃除があり、この時を利用して見学会が開催されます。その時に撮影しました。

これからは、道後温泉第4分湯場にある源泉のマンホールです。

この地の源泉は、昭和30年3月から8月にかけてボーリングを行い竣工した源泉です。

道後温泉源泉⇒第6号源泉マンホール。

道後温泉では、これまでに29本の源泉を開発していますが、現在は18本が源泉として愛媛県に登録されています。

源泉は開発順に番号を振り分けており、現在は1号源泉から29号源泉がありこれら源泉は温度も、湯出量もすべて異なり、最も温度の低い源泉は20℃程度、最も温度の高い源泉は55℃程度です。

各源泉から汲み上げた温泉は、地中に埋設した送湯管で4か所の分湯場という温泉の配湯施設へ集められており道後温泉第4分湯場には、5ヵ所の源泉があります。

マンホール上に源泉番号と深さ、温度が掲示されています。

1号源泉は、現在汲み上げていませんが、本館神の湯(男)東浴室の石張りの床に、井戸があった位置を印しています。

男性の方は、入浴の際にご覧いただけます。

道後温泉源泉⇒第8号源泉マンホール。

マンホール左上には源泉番号と深さ・温度が掲示されています。

道後温泉源泉⇒第9号源泉マンホール。

道後温泉源泉⇒第25号源泉マンホール。

道後温泉駅近くにある「道後温泉第4分湯場」。

平成29年11月に、道後温泉駅北西にある道後温泉第4分湯場を改築しました。

見学できるスペースや、源泉を触れる手湯を設置しています。

道後温泉は、現在18ヵ所の源泉から汲み上げ冠山にある道後温泉分湯場で、道後温泉本館・飛鳥乃湯・椿の湯の湯船の温度が42度になるよう調整して配湯しています。

所在地は:松山市道後湯之町7番28号

道後温泉第4分湯場内部で、5ヵ所の源泉からポンプで汲み上げる様子が見学できます。

道後温泉第4分湯場にある5ヵ所の源泉から組み上げられる温度計が設置されています。

道後温泉本館で明治27年4月10日、全面改築された当時の正面に変更されています。

大正12年に工事が行われ玄関は現在の入り口に変更されたが封鎖され、平成31年1月15日から保存修理をしながら入浴は出来、現在入り口は明治時代の二之湯の入口からとなっています。

明治時代入浴する者は区分されていました。

一乃湯は、旧藩士・寺神社関係者

二之湯は、旧藩士・寺神社関係者以外の男性

三乃湯は、女性

上記の様に分けられていました。

明治28年松山中学英語教師として赴任した夏目漱石は、二之湯入り口から入っていました。

現在保存修理が平成31年1月15日から始まり大きな工事用の屋根が造られています。

保存修理工事の完成は、令和9年の予定です。

冠山にある道後温泉第2分湯場の裏に足湯が設けられました。

冠山にある道後温泉第2分湯場。

各源泉から汲み上げた温泉は、分湯場という配湯施設に集められ、道後温泉本館や椿の湯、飛鳥乃湯をはじめ、周辺のホテル・旅館へ配湯しています。

入浴人数や季節、時間帯に応じて、温度の高い温泉と低い温泉を混ぜ合わせることで、加温も加水もせず、調整しています。

道後温泉空の散歩道入り口。

道後温泉空の散歩道に造られた足湯。

散策で疲れましたらここで癒やして下さい。

足湯に浸かりながら道後温泉本館保存耐震補強工事が眺められます。

道後温泉駅前には運行しない時間帯は坊っちゃん列車が駐機しています。

夏目漱石が乗車した当時の形式に復元し、動力はディーゼルエンジンです。

道後温泉駅前広場で、左に見えるのはカラクリ時計、奥に見える朱色の建物は日本三大八幡造の本殿を持つ伊佐爾波神社です。

参考までに

※ カラクリ時計は、平成6年、道後温泉本館建設100年周年記念事業の一環として作られました。

※ 伊佐爾波神社本殿は、造りが八幡造りとなっており、日本に三カ所しかない神社です。日本三大八幡造りは、京都の石清水八幡宮・大分県宇佐市の宇佐八幡宮・松山市の伊佐爾波神社です。社殿は、石清水八幡宮を模して造営されています。

道後温泉商店街(ハイカラ通り)に設置されているマンホールでカラー仕上げとなっています。

模様は、松山市の市花「やぶ椿」を模しています。

松山市内にある松山市が管理するマンホールの紋様は「やぶ椿」で、変更されたのは、昭和50年5月2日松山市長に就任した中村時雄氏からです。

中村時雄氏は、現、愛媛県知事・中村時広氏の父上です。

これは私が撮った画像ではありません。

撮影された方も何処にあったのか所在を忘れたそうです。

先日、道後温泉界隈をくまなく探しましたが不明でした。

道後温泉事務所で聞くも不明です。

幻のマンホールです。