松山市の記念石碑散策1

松山市にはいろんな記念石碑が建立されている。

特に俳句王国と自称しているだけあって句碑が圧倒的に多く、全国一番であろう。

今回は全部はご紹介出来ないので私の独断と偏見で、そして建立、内容年代、は無視して掲載します。以後時期をおいて数回に分けて散策してみましょう。

註:今回、句碑は除外します・・沢山ありすぎますので・・またの機会にします。

松山市誕生之地

慶応8年(1603年)10月伊予松山初代藩主、加藤嘉明が松山の地名を公に称してから286年後の明治22年(1889年)12月15日、市長村制の施行により、松山は愛媛県初の市、全国で39番目の市として誕生した。

市制施行時の町数は100町、戸数7519戸、人口32916人であった。

画像、は松山市誕生之地記念碑で、松山市誕生当初の庁舎は現在の湊町四丁目にある円光寺に事務所が設置、明治23年4月1日松山市役所が寺内に開庁され、明治24年12月28日、出渕町一丁目に新庁舎を建設移転するまでここで行政を執行していた。記念碑は平成元年松山市制100周年を記念し円光寺境内に建立した。

松山札之辻

松山市西堀端の北隅に「松山札之辻」の記念が建立されている。

此処は藩政時代、松山藩里の原票があったところ。往来の多いここに板札を掲げ,住民に法令を知らしめまた,目安箱も置かれていたという。

札の辻は松山城下町の中心地本町であり,ここを起点にして里程が始まっていた。松山札之辻の碑石の横に各街道の距離が記載されている。

金比羅街道・小松まで11里(現 国道196号線)金比羅まで31里、土佐街道(現 国道33号線)・久万まで6里、土佐まで25里、大洲街道(現 国道56号線)・中山まで7里、大洲まで13里、高浜街道・三津まで1里、高浜まで2里と標記されている。

国道196号線起点の碑

国道196号線の起点記念碑で、松山市大手町1丁目西堀端交差点、国道56号と交点。終点は、西条市小松町新屋敷で国道11号と交点、総距離67,4Km、旧2級国道でありながら全線が指定区間となっている。

註:日本では1873年(明治6年)12月20日政府は 太政官日誌により各府県ごと「里程元標(りていげんぴょう)」を設け陸地の道程(みちのり)の調査を命じている。明治44年(1911年))に現在の日本橋が架けられたとき「東京市道路元標」が設置され、大正8年(1919年)の旧道路法では各市町村に一個ずつ道路元標を設置することとされていたが、現道路法では設置義務、材質、様式等々の定めはない。

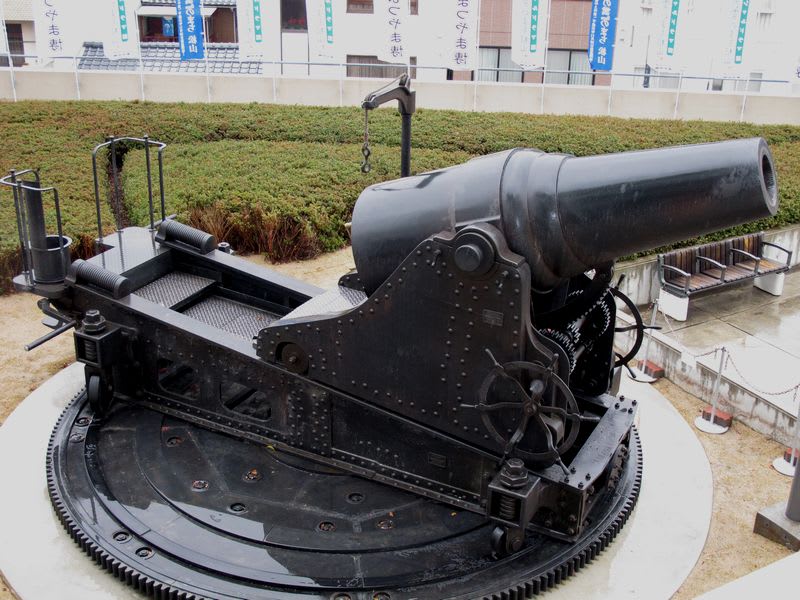

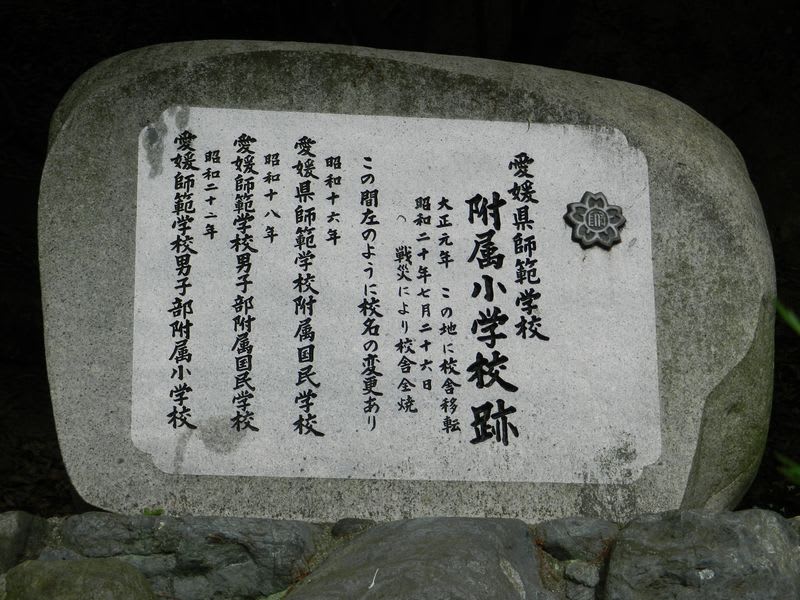

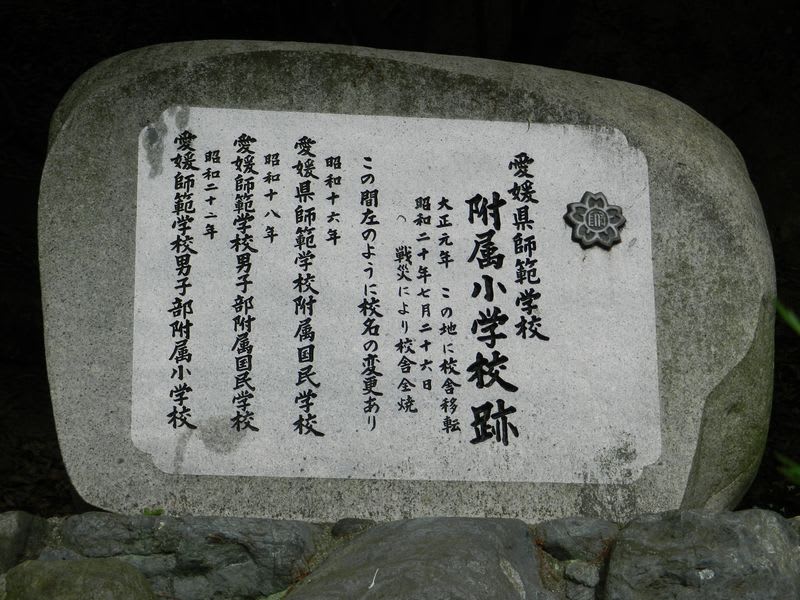

愛媛県師範学校付属小学校跡

明治5年(1872年)政府は、教員を養成する師範学校を官立で設立、卒業後教職に就くことを前提に授業料がかからないのみならず生活も保障されたので、優秀でも貧しい家の子弟への救済策の役割も果たしていた。学費無料で中等学校→高等学校→帝国大学というルートに匹敵する教育が受けられたため、経済的な理由で進学を断念せざるをえない優秀な人材を多く吸収した。この恩恵を受けた一人に秋山好古「大阪師範学校卒→名古屋師範学校付属小学校教員→陸軍士官学校→北豫中学校長」がいる。

その後各府県立として師範学校が設立された。

画像は、愛媛県師範学校付属小学校跡の記念碑で伊予松山城古町口登城道に建立されている。

松山中学跡記念碑

明治28年夏目漱石が松山中学の英語教師として赴任した中学校の跡地で、現在はNTT西日本四国事業本部と愛媛支店ビルとなりその玄関口にある。

碑文には明治29年熊本の第五高等学校へ赴く漱石が残した留別の句が記されている。

藩政時代ここに藩校・明教館があった。「明教館→松山中学→現 松山東高校」

わかるるや一鳥啼て雲に入る 愚陀仏

愛松亭の記念碑で、所在地は松山市丸之内、もと伊予松山藩家老屋敷の離れで後に愛松亭と称した。

明治28(1895)年、松山中学校に赴任した夏目漱石が城戸屋旅館から最初に移り住んだのが愛松亭で、その後、旧伊予松山藩主久松定謨の松山の別邸として大正11年に萬翠荘が建てられた。画像は、愛松亭跡の石碑でその横には恩師の神田乃武に書いた着任報告の書簡が石碑となっている。

漱石着任報告書簡碑

漱石が恩師、東京の神田乃武に書いた着任報告の書簡が石碑となっている。

書簡の内容は、拝呈 出立の節は色々御厚意を豪り奉万謝候 私事去る

七日十一時発九日午後二時頃当地着任候間乍御安意被下度候赴任後序を以て石川一男氏に面会致し早速貴意申述置候間佐様御承知被下度候同君事ハ今回石川県に新設の中学校へ更任相成明日当地出発の筈に御座候小生就任以来四名の教師は更迭と相成石川君も其一人に御座候何事も知らずに参りたる小生には余程奇体に思ハれ候

授業後未だ一週間に過ぎず候へども地方の中学の有様抔は東京に在って考ふる如き淡泊のものには無之小生如きハーミット的の人間は大に困却致す事も可有之と存候くだらぬ事に時を費やし思ふ様に勉強も出来ず且又過日御話の洋行費貯蓄の実行も出来ぬ様になりはせぬかとひそかに心配致居候

先ハ右御報まで余ハ後便に譲り申候時下花紅柳緑の候謹んで師の健康を祈り申候

頓首

四月十六日

金之助

神田先生

座右

(封筒表面)

東京麹町区飯田丁

神田 乃武 様

親展

(封筒裏面)

愛媛県松山市一番町愛松亭にて

四月十六日

星岡表忠之碑「星岡古戦場」

鎌倉時代の末期、幕府の力が弱まってきたころ、後醍醐天皇はもう一度、天皇が政治を行なう為に実権を取りもどそうと討幕を計画し戦いを起こした。 伊予の国でも天皇方と宮方に分かれて激しい戦いが行なわれた。 河野一族の土居通増と得能通綱は天皇方につき。宇都宮氏は幕府方についた。 瀬戸内の天皇方の取り締まりに来ていた幕府方の北条時直は宇都宮氏とともに土居氏・得能氏と戦いともに敗退した。1ヶ月後、北条時直は再び幕府軍を立て直して天皇方の中心である石井に攻め込んだ。 其の時の戦場になったのが、天皇方の土居氏の館から2Kmはなれた「星岡の戦い」で天皇方が勝った。 戦いのあったのは、1333年5月とある。 この事が幕府を倒す原動力になりやがて、鎌倉幕府は1333年末に滅亡した。

松山市星岡町にある星の岡山頂・薬師堂 標高75,4m横に土居氏・得能氏の功績をたたえて、明治17年5月、陸軍大学校一期生の仙波太郎(後の陸軍中将)が中心となり「星岡表忠之碑」が建立された。

参考事項:

明治政府は、陸軍の将来を担う陸軍大学校を創設一期生は、明治16年4月に選抜で19名が入学、伊予松山から、秋山好古・仙波太郎の二人がいた。卒業できたのは10名で(秋山好古・仙波太郎も卒業)主席で卒業したのは東条英教(東条英機の父親)とある。※騎兵科出身は好古のみであった。これは、将来の日本騎兵は好古がひっぱっていくということを暗示しており、事実そうなった。昭和5年11月没 72歳

仙波太郎は、福音寺の庄屋の長男で裕福な中で育ち三輪田米山に就いて漢学、習字を学んだ。維新後家運衰え独学にて勉学に励み陸軍大学校一期生として入学、卒業後陸軍の三太郎(桂太郎・宇都宮太郎)として活躍した。退役後岐阜県から衆議議員として活躍特に社会教育の基盤を作った。

趣味に文墨があり風林と号した。昭和2年2月没75歳

画像は、松山市星岡一丁目1番8号「雲門寺」の山頂に、仙波太郎が建立した星の岡古戦場記念碑「星岡表忠之碑」である。

土居通増・得能通綱の勤王之碑

土居氏・得能氏の功績

1333年12月北条高時は自殺して鎌倉幕府は滅び、後醍醐天皇の理想とする王政の政治体制が復活したが、公家と武家のへだたりは無くならず国民の期待を裏切る事が多く信頼をつなぐ事は出来なかった。

当時、武家最高の家柄と最大の実力を持った足利尊氏は、北条時行が乱を起こしたのを好機に鎌倉に下り武家政治の再興を呼号した。鎌倉に居た伊予の河野通盛は意を決して、尊氏に付きその部下となり旧領であった伊予の総領職に就いた。

通盛は、伊予に帰郷し武家勢力の拡張をはかり、尊氏は一度京都を制圧したが宮方の軍に阻まれて大失敗し海路九州に逃れた。軍を建て直し東上しこの時、郷里伊予に居た通盛は、部下の村上水軍を送り、尊氏の水軍と合流させた。朝廷では新田義貞を救援するため楠木正成を遣わし尊氏軍を阻止した。

土居通増・得能通網は、新田義貞の軍中にあって尊氏の大軍と戦ったが防戦出来ず、ともに戦った楠木正成は戦死した。・・これが湊川の大合戦である。

尊氏は、再び京都を占領し天皇は、新田義貞・土居通増・得能通網・忽那義範・忽那重勝らの擁護で延暦寺に幸した。義貞は北国に赴く途中深雪寒風のなか尊氏の大軍と遭遇、後陣にいた土居通増は戦死、義貞は難を逃れ1337年3月、金ヵ崎城で足利尊氏の大軍の猛攻をうけ得能通網も壮烈な戦死を遂げた。

河野通盛は、尊氏と行動をともにしていたが同年7月以降、伊予に在国し河野氏の発展に尽力した。

以後室町幕府が開かれるのである。

画像は、この戦いで戦死した土居通増・得能通網が後醍醐天皇に尽くした勤王の石碑である。

(松山市土居町:土居遊園地に建立)

土居氏の館跡 場所:松山市土居町・土居遊園地「萬福寺西」

星の岡古戦場「記念碑」 場所:松山市星岡一丁目1番8号「雲門寺」の山頂

伊佐庭 如矢の碑

伊佐庭 如矢は、

道後の医家、成川國雄の子として一家を創立し名は如矢、通称は斧右衛門、碧梧桐とも号した。初め伊予松山藩の老職菅良弼の家令となり、明治維新後は愛媛県庁、内務省の官僚、山田香川郡長、高松中学校長、琴平神社禰宣などを務め、晩年は、道後町長に挙げられ道後温泉の改造などを行った。現在の道後温泉本館は伊佐庭 如矢が建築したものである。

特筆事項は、松山城存続に尽力した伊佐庭如矢。

明治6年2月政府は、廃城令を出して旧権力の象徴である城郭を取り壊すと共に、売却による維持経費の削減を図ろうとした。

伊予松山藩は、親藩がゆえに幕末朝敵とされ松山城の売却取り壊しは免れぬ状態であった。

存続を願い伊佐庭如矢は、内務卿大久保利通に城郭を公園化する事で、庶民の観覧のためにと上申した。

維持費は地元で負担する事を条件で、内務卿木戸孝允が之を許可し公園化を条件で認め存続を許す事になった。

政府も各地の城の取り扱いに困っていたので、伊佐庭如矢の公園化計画は一つのヒントになり、その後各地の城は公園化が推進された。19の城が(天守)が存続許可された。その内先の大戦で焼失、現在12の天守がある。之を現存12天守と呼んでいる。

伊佐庭如矢は、道後温泉建設に努力して完成させた功績は良く知られているが、松山城存続に努力した事はあまり知られてない。

画像は、松山城存続にまた道後温泉建設に尽力した伊佐庭如矢の石碑である。

所在地:松山市道後公園「湯築城址」

新田長次郎の蔵髪石碑 ・・松山大学御幸キャンパスに建立されている。

安政4年5月29日(1857年) - 昭和11年(1936年)7月17日は、明治時代から昭和前期の実業家・号は温山・愛媛県出身・新田帯革製造所(現 ニッタ)の創業者として知られる。

大正12年(1923年)、故郷の松山に、教育を通じても社会に貢献したい、との考えから、松山高等商業学校の創立にあたり、創立費と経営費を出資した。同校の卒業生同窓会は、長次郎の雅号(温山)をとり、温山会と名づけられている。

また有隣尋常小学校(現在の大阪市立栄小学校)も設立した。

新田長次郎は、秋山好古に揮毫を勧めた。

好古は、揮毫嫌いであった好古が心機一転、墨場必携を手放さぬほどになったのは、新田長次郎氏の勧めであった。

北豫中学校長時代の大正14年に、清浦奎吾伯(元内閣総理大臣)が新田長次郎の招きで道後の旅館に宿泊した際諸方より揮毫を懇望するものが多かった。僅か二日間の滞在で昼夜にわたり視察や歓迎に忙しく殆ど筆を取る暇がなかった。出発日の早朝新田長次郎が清浦伯の室を訪ねると伯は四時に起床して出発時刻までに九十余りの揮毫を書き上げた。新田長次郎も老伯の精力の偉大さに驚いた。清浦伯を旅館に訪ねた好古は、これを見て新田長次郎に「余り年寄りを責めるなよ」・・・同氏は「清浦伯は最早一個の清浦伯でなく、日本の清浦伯である。だから揮毫を請う者があれば今朝など四時から起きて厭な顔もせず書いて居られます。

「貴方も今は日本の秋山大将です。人は一代名は末代と言いますから家宝とするため揮毫を依頼する人格者には、書いてやって貰いたいものですなあ・・・わかった、これから俺も書くよ」と言った。新田長次郎は、大阪に帰ると、早速画仙紙一反と、大きな硯を松山の将軍に送った。翌年春新田長次郎が再び好古に会った時、「今年は正月からもう数百枚書いて方々へ送ったよ」と言ったそうである。

それから好古は、揮毫をするようになり諸方面からの依頼が随分多く極力これに応じ約束の期日を決して遅らさなかった。清浦子爵との出会いがなかったら、好古は揮毫をする熱意が湧いてなかっただろう。

長次郎と信三郎好古とは幼少時代福沢諭吉の学問のすすめを介して竹馬の友で好古は、教師を志、長次郎は会社を起こしその財で学校設立を行い近代日本を支える青少年の教育の一翼を担った。

註:元内閣総理大臣清浦奎吾氏の本当の来松は大正12年松山高等商業学校の開校式に特別貴賓として祝辞を述べる予定であったが、特別な急務が勃発して来松出来なくなり、二年遅れの来松となった。

足立重信功績を讃える顕彰碑

足立重信(あだち しげのぶ)は安土桃山時代から江戸時代前期にかけての戦国武将。

美濃国の生まれで、若い頃より加藤嘉明に小姓として仕えた。嘉明の転封に伴い、伊予国正木(松前)城に入った後、文禄・慶長の役に従軍し功を立て、さらに関ヶ原の戦いの際には、佃十成らと共に主君嘉明の留守居として、毛利氏らの支援を受けて蜂起した河野氏の旧臣らの軍勢を撃退する。これら戦功によって家老に任ぜられ、5000石の所領を与えられた。

その後は主に領内開発に奉行として従事し、中でも暴れ川として有名だった伊予川の灌漑工事は下流に新たな流路12キロに渡って開削し堤防を築いて大改修を行い、流域に広大な耕作地を生み出した。さらに松山城の南麓を流れる湯山川(現在の石手川)の流路を変更して伊予川と合流させ、城の堀として活用する等、堅固な築堤と水制工事、城下開発に卓越した手腕を見せた。この重信の工事により、領内では水害がなくなり、収穫も潤ったという。それ以来伊予川は「重信川」と呼ばれ、国内でも珍しい「個人の業績を名に残す」川となった。

その後も松山城の城郭や堀割などの構築に尽力し、伊予松山藩の初期土木行政に活躍したが、松山城の完成を待たず死去。生前望んだ松山城下を見渡せる愛媛県松山市の山越来迎寺に葬られた。

画像は、新田長次郎の蔵髪石碑の横に功績を讃える顕彰碑が建立されている。

弘法大師立像と衛門三郎の坐像

天長年間(824~833年)の頃の話である。浮穴郡荏原郷(現在の愛媛県松山市恵原町)の豪農で衛門三郎という者が居た。三郎は欲深く、民の人望も薄かったといわれる。あるとき、三郎の門前にみすぼらしい身なりの僧が現れ、托鉢をしようとした。三郎は家人に命じて追い返した。翌日も、そしてその翌日と何度も僧は現れた。八日目、三郎は怒って僧が捧げていた鉢をつかんで地面にたたきつけた、鉢は八つに割れてしまった。僧も姿を消した。実はこの僧は弘法大師であった。

三郎には八人の子がいたが、一大事が起こった。その翌日から1人ずつ子が亡くなり、皆亡くなってしまった。悲しみに打ちひしがれていた三郎の枕元に大師が現れ、三郎はやっと僧が大師であったことに気がつき、何と恐ろしいことをしてしまったものだと後悔する。

三郎は、沢山の財産を世の人の幸せのためにと寄進し、家族とも別れ、遍路姿となり大師を追い求めて四国巡礼の旅に出る。二十回巡礼を重ねたが出会えず、大師に何としても巡り合いたい気持ちから、今度は逆に回ることにして、巡礼の途中、阿波国の焼山寺の近くの杖杉庵で病に倒れてしまう。死期が迫りつつあった三郎の前に大師が現れたところ、三郎は今までの非を泣いて詫びた。

これが四国八十八ヵ所巡礼の始まりだと言い伝えられている。

最近は女性の歩き遍路が多く、一日30km歩いたとして約40日程度掛かる。距離は約1300kmある。

画像は、衛門三郎の邸跡であった現 文珠院(松山市恵原町)にある弘法大師立像石碑と衛門三郎の坐像石碑。