kan-haru blog 2008

< 総合INDEX へ

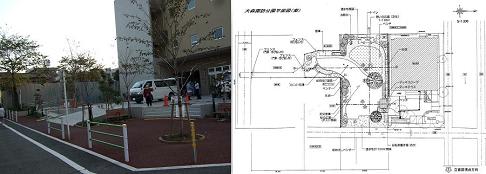

第1京浜国道南蒲田立体交差事業

南蒲田立体交差事業は、南蒲田交差点の渋滞解消をめざし、京急の連続立体事業と連携しながら、第1京浜国道が環八通りの下を潜る立体工事を行い、交差点の通過時間をゼロとし、地域の抜け道通過車両を減少させ、京急蒲田駅や東口駅前広場整備など環境の改善を図る事業です。

工事は、国土交通省関東地方整備局川埼国道事務所の管轄で、平成16年5月に起工式が行われ立体化事業が始動しています。

南蒲田交差点地図(地図拡大)

・蒲田立体交差事業見学

川埼国道事務所では、蒲田立体交差事業の見える化を図り、「今を見る現場見学会」の募集があり、応募して2月23日に見てきました。

見学会は、午前と午後の2回開かれ、南蒲田の環八踏切(京急蒲田第5踏切)脇の「なんかまふれあい館」に午後1時に集合しました。

京急蒲田第5踏切 なんかまふれあい館 なんかまふれあい館展示場

見学はまず、2階の会議場で蒲田立体交差事業の概要説明を聞いた後、見学者をA班とB班の2班に分かれて現場工事説明用受信機を各自携行しての現場見学です。A班は交差点北東側の工事現場から環八通りのアンダーパスとなる第1京浜国道工事の地下に入り交差点のBOX区間を見学し、地上に戻りU型擁壁区間の地下を掘るために土を押さえる鋼矢板の圧入工事を見ました。

蒲田立体交差事業の概要説明 見学グループ

大田区界隈の主要道路交差点

第1京浜国道の大田区界隈の主要道路の交差は4道路があり、東京都市計画道路幹線街路環状第7号線(環七通り 大森東交差点)と国道131号(大森警察署前交差点)の2道路は立体交差していますが、東京都道311号環状八号線(環八通り 南蒲田交差点)と東京都道11号大田調布線(多摩堤通り 東蒲田二丁目交差点)の2道路は平面交差で交差しています。

・南蒲田交差点

この南蒲田交差点の平面交差点の交通状況は、平成14年12月の調査では、第1京浜国道の川崎方向への交通量が約1万4千台/日で渋滞が1770mの14分待ちで、品川方向への交通量が約1万2千台/日で渋滞が2560mの22分待ちです。環八通りの羽田空港方向への交通量が約1万8千台/日で渋滞が1980mの24分待ちで、高井戸方向への交通量が約1万3千台/日で渋滞が560mの18分待ちです。

この交差点では、京浜急行空港線と京浜急行本線の2か所に近接して踏切があるため、慢性的な渋滞が発生しています。

南蒲田交差点

第1京浜国道

第1京浜国道は、現在中央区日本橋から神奈川県横浜市神奈川区に至る延長約29kmの国道で、江戸時代の東海道のルートであり、箱根駅伝のコースとして知られています。

ルートは、港区から京浜急行電鉄に寄り添う形で大森町を南北に縦断しているメイン国道であり、1952年(昭和27年)以前は国道1号であったが、以降は国道36号であった第2京浜国道が国道1号に変更され、第1京浜国道が一般国道15号と変更されました。

地元では、先に出来た第1京浜国道を「いちこく」と呼び、第2京浜国道の国道1号を「にこく」と称呼しています。

第1京浜国道(国道15号)

環八通り

環八通りは、大田区羽田空港から世田谷区、杉並区、練馬区、板橋区を経由して北区に至る環状の都道です。環八の構想は、1927年(昭和2年)に東京市の計画に含まれていたが凍結され、戦後の1946年(昭和21年)戦災地復興計画で決定されたが、1956年(昭和31年)に着工され瀬田交差点近くの既存の僅かな区間の道路が拡幅した程度でありました。

1965年(昭和40年)に第3京浜道路が開通した頃から、沿線の宅地化が進み自家用車の普及で交通需要が急増し、地価の急増で用地取得が進まず工期がかさみ、一部を地下ルートにするなど大幅に完工が遅れ、平成18年5月に最後まで残った練馬区のトンネルと交差点が供用され、着工から50年で全線が開通した道路です。

環8通りと京急蒲田第5踏切

京急電鉄の主要道路踏切

京浜急行電鉄本線と支線空港線と大田区界隈の主要4道路が交差する踏切には、第1京浜国道が京急蒲田駅からカーブしてすぐ交差する京急蒲田空港線第1踏切があります。この踏切は、先述の箱根駅伝通過時のアキレス腱であり、去る2月11日20時過ぎに羽田空港行き8輌編成の列車に大型トレーラが衝突し、翌朝まで電車と国道が交通止となった事故が発生しました。

環八通りは、第1京浜国道の南蒲田交差点から約200mのところに京浜急行本線の京急蒲田第5踏切があり、平日は上り下りの各電車が6百数十本以上通過しています。

京急蒲田空港第1踏切

京浜急行連続立体交差事業

京浜急行電鉄本線の平和島駅から六郷土手駅までの事業区間4.7kmと、空港線の京急蒲田駅から大鳥居駅間の事業区間1.3kmの区間を、連続的に立体交差化する事業が進められています。

京浜急行連続立体交差事業については、高架化工事の記録を区間ごとに区切ってブログに掲載中ですので、次に示す工事および周辺関連の記録記事を参照して下さい。

・大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(3月分掲載Indexへ)

カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ イベント総目次 へ

<前回 大森町界隈の風景 大森町駅付近の正月年始風景 へ

次回 大田区界隈 第1京浜国道立体交差工事 南蒲田立体交差事業現場見学会 その2 へ>

< 総合INDEX へ

第1京浜国道南蒲田立体交差事業

南蒲田立体交差事業は、南蒲田交差点の渋滞解消をめざし、京急の連続立体事業と連携しながら、第1京浜国道が環八通りの下を潜る立体工事を行い、交差点の通過時間をゼロとし、地域の抜け道通過車両を減少させ、京急蒲田駅や東口駅前広場整備など環境の改善を図る事業です。

工事は、国土交通省関東地方整備局川埼国道事務所の管轄で、平成16年5月に起工式が行われ立体化事業が始動しています。

南蒲田交差点地図(地図拡大)

・蒲田立体交差事業見学

川埼国道事務所では、蒲田立体交差事業の見える化を図り、「今を見る現場見学会」の募集があり、応募して2月23日に見てきました。

見学会は、午前と午後の2回開かれ、南蒲田の環八踏切(京急蒲田第5踏切)脇の「なんかまふれあい館」に午後1時に集合しました。

京急蒲田第5踏切 なんかまふれあい館 なんかまふれあい館展示場

見学はまず、2階の会議場で蒲田立体交差事業の概要説明を聞いた後、見学者をA班とB班の2班に分かれて現場工事説明用受信機を各自携行しての現場見学です。A班は交差点北東側の工事現場から環八通りのアンダーパスとなる第1京浜国道工事の地下に入り交差点のBOX区間を見学し、地上に戻りU型擁壁区間の地下を掘るために土を押さえる鋼矢板の圧入工事を見ました。

蒲田立体交差事業の概要説明 見学グループ

大田区界隈の主要道路交差点

第1京浜国道の大田区界隈の主要道路の交差は4道路があり、東京都市計画道路幹線街路環状第7号線(環七通り 大森東交差点)と国道131号(大森警察署前交差点)の2道路は立体交差していますが、東京都道311号環状八号線(環八通り 南蒲田交差点)と東京都道11号大田調布線(多摩堤通り 東蒲田二丁目交差点)の2道路は平面交差で交差しています。

・南蒲田交差点

この南蒲田交差点の平面交差点の交通状況は、平成14年12月の調査では、第1京浜国道の川崎方向への交通量が約1万4千台/日で渋滞が1770mの14分待ちで、品川方向への交通量が約1万2千台/日で渋滞が2560mの22分待ちです。環八通りの羽田空港方向への交通量が約1万8千台/日で渋滞が1980mの24分待ちで、高井戸方向への交通量が約1万3千台/日で渋滞が560mの18分待ちです。

この交差点では、京浜急行空港線と京浜急行本線の2か所に近接して踏切があるため、慢性的な渋滞が発生しています。

南蒲田交差点

第1京浜国道

第1京浜国道は、現在中央区日本橋から神奈川県横浜市神奈川区に至る延長約29kmの国道で、江戸時代の東海道のルートであり、箱根駅伝のコースとして知られています。

ルートは、港区から京浜急行電鉄に寄り添う形で大森町を南北に縦断しているメイン国道であり、1952年(昭和27年)以前は国道1号であったが、以降は国道36号であった第2京浜国道が国道1号に変更され、第1京浜国道が一般国道15号と変更されました。

地元では、先に出来た第1京浜国道を「いちこく」と呼び、第2京浜国道の国道1号を「にこく」と称呼しています。

第1京浜国道(国道15号)

環八通り

環八通りは、大田区羽田空港から世田谷区、杉並区、練馬区、板橋区を経由して北区に至る環状の都道です。環八の構想は、1927年(昭和2年)に東京市の計画に含まれていたが凍結され、戦後の1946年(昭和21年)戦災地復興計画で決定されたが、1956年(昭和31年)に着工され瀬田交差点近くの既存の僅かな区間の道路が拡幅した程度でありました。

1965年(昭和40年)に第3京浜道路が開通した頃から、沿線の宅地化が進み自家用車の普及で交通需要が急増し、地価の急増で用地取得が進まず工期がかさみ、一部を地下ルートにするなど大幅に完工が遅れ、平成18年5月に最後まで残った練馬区のトンネルと交差点が供用され、着工から50年で全線が開通した道路です。

環8通りと京急蒲田第5踏切

京急電鉄の主要道路踏切

京浜急行電鉄本線と支線空港線と大田区界隈の主要4道路が交差する踏切には、第1京浜国道が京急蒲田駅からカーブしてすぐ交差する京急蒲田空港線第1踏切があります。この踏切は、先述の箱根駅伝通過時のアキレス腱であり、去る2月11日20時過ぎに羽田空港行き8輌編成の列車に大型トレーラが衝突し、翌朝まで電車と国道が交通止となった事故が発生しました。

環八通りは、第1京浜国道の南蒲田交差点から約200mのところに京浜急行本線の京急蒲田第5踏切があり、平日は上り下りの各電車が6百数十本以上通過しています。

京急蒲田空港第1踏切

京浜急行連続立体交差事業

京浜急行電鉄本線の平和島駅から六郷土手駅までの事業区間4.7kmと、空港線の京急蒲田駅から大鳥居駅間の事業区間1.3kmの区間を、連続的に立体交差化する事業が進められています。

京浜急行連続立体交差事業については、高架化工事の記録を区間ごとに区切ってブログに掲載中ですので、次に示す工事および周辺関連の記録記事を参照して下さい。

・大森町界隈あれこれ 京浜急行関連総目次

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(3月分掲載Indexへ)

カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ イベント総目次 へ

<前回 大森町界隈の風景 大森町駅付近の正月年始風景 へ

次回 大田区界隈 第1京浜国道立体交差工事 南蒲田立体交差事業現場見学会 その2 へ>