先週審査に訪れた札幌では市が「さっぽろエコライフ12」と言うパンフレットを配っていました。カレンダー方式になっていて、エコライフのあり方を各月に割り当て、「これができればエコ市民!」と、代表的な心がけを紹介しています。

裏表紙の「地球からの手紙」では次のように表現し、12か条を紹介しています。

「困っています。皆さんに助けてほしくて、この手紙を書きました。今、温暖化という病気で苦しんでいます。皆さんの暮らしの中で出るCO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスがボクの熱をどんどん上げています。南極などの氷が解けて海面が上昇したり、砂漠が広がったり、台風の勢力が増したり、ボクの体のあちこちで異変が起きています。このまま温暖化が進むと、ボクが壊れてしまいます。CO2を少しでも出さないように、皆さんでエコライフを始めてください。」

* マイバックを持って買い物に出掛けよう。(330枚/所帯、年)

* マイカーの利用を控えよう。(1km運ぶとき、バスの3倍、鉄道の20倍のCO2)

* 食器の汚れをふき取ってから洗おう。(水の浄化にはエネルギーが必要)

* 洗濯物はまとめて洗おう。(年間約4800円の電気・水道代の節約)

* 冷蔵庫に物を詰めすぎないようにしよう。(奥のほうが見えるように使うと良い)

* 食材は、ムダなく使い切ろう。(家庭から出るゴミの30%が生ゴミ)

* 駐車中は、アイドリングストップを。(1日2分間ストップすると¥1300/年の節約)

* 使っていない部屋の明かりを、こまめに消そう。(なるべく白熱電球を使用しない)

* もう一枚服を着て、暖房を控えめに。(設定を1度下げると年間約1万円節約)

* テレビを見ていない時は、主電源をOFFに。(待機時の電力消費にも気を配ろう)

* お風呂の残り湯を有効に利用しよう。(洗濯に使うと年間7300ℓの節約)

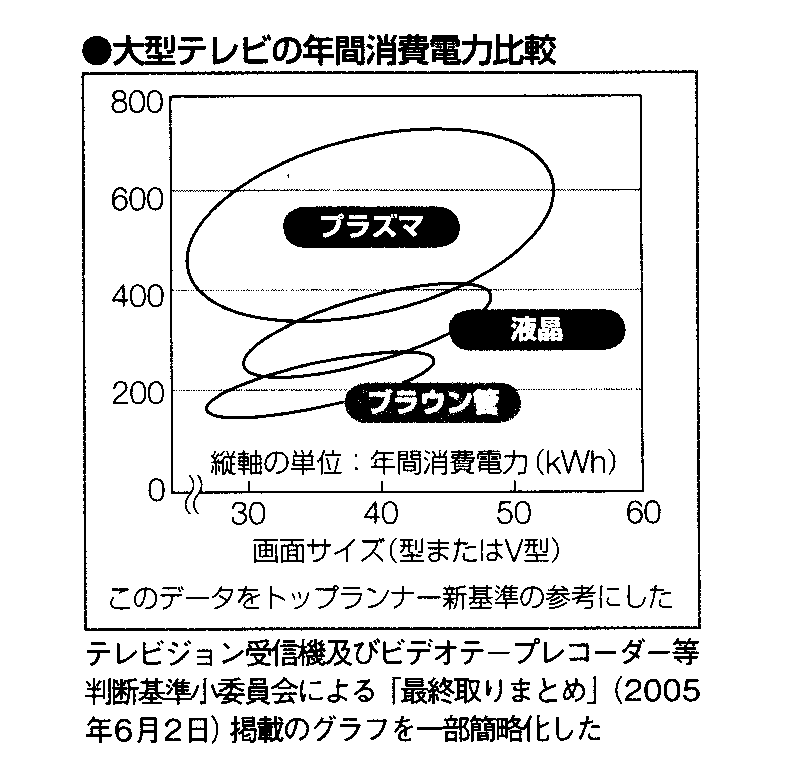

* 省エネに配慮した製品を選ぼう。(家電製品では「eマーク」製品を選択)

裏表紙の「地球からの手紙」では次のように表現し、12か条を紹介しています。

「困っています。皆さんに助けてほしくて、この手紙を書きました。今、温暖化という病気で苦しんでいます。皆さんの暮らしの中で出るCO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスがボクの熱をどんどん上げています。南極などの氷が解けて海面が上昇したり、砂漠が広がったり、台風の勢力が増したり、ボクの体のあちこちで異変が起きています。このまま温暖化が進むと、ボクが壊れてしまいます。CO2を少しでも出さないように、皆さんでエコライフを始めてください。」

* マイバックを持って買い物に出掛けよう。(330枚/所帯、年)

* マイカーの利用を控えよう。(1km運ぶとき、バスの3倍、鉄道の20倍のCO2)

* 食器の汚れをふき取ってから洗おう。(水の浄化にはエネルギーが必要)

* 洗濯物はまとめて洗おう。(年間約4800円の電気・水道代の節約)

* 冷蔵庫に物を詰めすぎないようにしよう。(奥のほうが見えるように使うと良い)

* 食材は、ムダなく使い切ろう。(家庭から出るゴミの30%が生ゴミ)

* 駐車中は、アイドリングストップを。(1日2分間ストップすると¥1300/年の節約)

* 使っていない部屋の明かりを、こまめに消そう。(なるべく白熱電球を使用しない)

* もう一枚服を着て、暖房を控えめに。(設定を1度下げると年間約1万円節約)

* テレビを見ていない時は、主電源をOFFに。(待機時の電力消費にも気を配ろう)

* お風呂の残り湯を有効に利用しよう。(洗濯に使うと年間7300ℓの節約)

* 省エネに配慮した製品を選ぼう。(家電製品では「eマーク」製品を選択)